Zuschrift über Bartók

In Ihrem Aufsatz über Béla Bartók (Lippisches Volksblatt, 25. 9. 1965) lese ich, daß ich behauptet hätte, Bartók sei nur ein Nachahmer der Lisztschen Salonrhapsodie gewesen. Einen derartigen Unsinn habe ich niemals – weder schriftlich noch mündlich – behauptet, sondern Kritik einzig an gewissen rein musikalischen Kompromißstrukturen des späteren Bartók geübt. Ich stand nicht nur bis zu seinem Tod mit ihm in engem persönlichen Kontakt, sondern habe ihn stets für eine sehr bedeutende Figur gehalten. Vermutlich bin ich einer der ersten gewesen, der in Deutschland seine Statur ganz erkannt hat; bereits 1921 oder 1922 schrieb ich in den Frankfurter »Neuen Blättern für Kunst und Literatur« einen enthusiastischen Aufsatz über die Erste Violinsonate*. Und er hat, ganz kurz vor seinem Tod, mich noch gebeten, eine Einführung in das Sechste Streichquartett zu übernehmen**. Ich lege den größten Wert darauf, daß diese Dinge richtiggestellt werden, und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Berichtigung bringen wollten. Ganz gewiß ist meine Verehrung für das Werk Bartóks und die Person nicht geringer als die, welche Ihr Aufsatz, mit meiner ganzen Zustimmung, ausdrückt.

Fußnoten

* Vgl. jetzt GS 19, s. S. 16ff.

** Dieser Text, der einer Mitteilung Adornos zufolge in der New York Times veröffentlicht wurde, konnte bislang nicht gefunden werden.

Marginalien zur »Sonata« von Alexander Jemnitz

Kindern ist ein Spielzeug vertraut: kleine Bildchen, die man befeuchtet, auf Papier oder schöner wohl auf Glas aufklebt und von dort abzieht: es bleiben dann andere Bilder zurück, die in den Streifen versteckt sein mochten und nun als deren inwendige Schicht sichtbar werden, ohne dem trockenen Bild irgend zu gleichen. Hatte man ein Kamel aufgeklebt, so erscheint eine Seeschlacht vielleicht; einer holländischen Windmühlenlandschaft entsteigt Wilhelm Tell mit dem Bogen, vorm Fenster in leuchtender Diaphanie, von der die Bildmarke nichts verriet. Oft geschieht es, daß der Zauber des zweiten Bildes nur unvollständig glückt, dichte Papierstreifen kleben noch darüber oder es bilden sich Lücken, durch die das Fenster und ein Stück Himmel hereinschaut; ja bei ungeschicktem Verfahren muß man zuweilen den Umriß des zweiten Bildes mühsam erraten, was freilich fast stets gelingt. – Wenn die Geschichte von Kunstwerken insgesamt dem kindlichen Verfahren ähnelt, das Abziehbildchen produziert; wenn der geschlossene Zusammenhang ihrer Oberfläche von der Zeit erweicht wird und ihre Intention in fragmentarischer Transparenz sichtbar: so ähnelt die Struktur der Gebilde von Alexander Jemnitz, handlich und absurd wie jenes Spiel, darum besonders dessen Art, weil es nicht erst der Geschichte bedarf, um die radikale Differenz von Oberfläche und Intention sichtbar zu machen, sondern weil die Oberfläche selbst bereits sich loslöst, sobald sie erscheint, und weil ihre krausen Linien gezeichnet werden von der anderen Landschaft, die unter ihrer Hülle deutlich bereits sich abhebt. So sicher sind diese Musiken ihres zweiten Bildes, daß sie darauf verzichten, ihr erstes bereits fremd zu machen oder zu schließen, als ob es für sich bestehen könnte; darum scheinen sie dem geschichtlichen Bewußtsein zunächst gemächlich altmodisch und extrem fortgeschritten in eins; der wägenden Vernunft normal und irritativ wie Kinderzeichnungen es sein können; der technischen Kontrolle lange genug dilettantisch und meisterlich. Es lassen sich jene Widersprüche auch nicht etwa so beschwichtigen, daß man annimmt, sie seien der subjektiven Willkür eines spezifischen Naturells zuzuschreiben, das so und nicht anders mit den musikalischen Formmitteln verfährt, um sich selber recht wirksam kundzugeben; denn es greift in diesen erstaunlichen Stücken keineswegs eine zwangvolle subjektive Dialektik in das Leben und Zerfallen der Formen ein, sondern es leben die Formen in ihnen, die längste Strecke jedenfalls von Jemnitz' bisherigem oeuvre, einigermaßen unbehelligt und unangegriffen, ja selten nur zu Masken ausgehöhlt, wie bei Strawinsky; nur scheinen sie zunächst mit dem, was sich musikalisch begibt, nicht allzuviel zu tun zu haben, ironisch nicht einmal, sondern bieten die herkömmlich-zufällige Handhabe zur Aussage von Gehalten, deren Mitteilung mit beträchtlicheren Schwierigkeiten verknüpft ist als der einen bloß, die Mittel der herrschenden Musikübung ihnen angemessen zu unterwerfen. Auch will die Anfangsimpression nicht stimmen, die jeder empfangen mag, der erstmals auf Jemnitz stößt: daß nämlich zur Erklärung dieser Musik eine abstrakte Theorie herangezogen werden müsse und könne, die ihren fremden Zügen, so wie sie im europäischen Kostüm abenteuerlicher nur sich manifestieren, ein zuverlässiges Visum ausstelle. Keineswegs verfügt der Komponist über eine solche Theorie. Seine Werke sind darum vielmehr nur quer, verstellt und zur Deutung hoffnungslos verführend, weil in ihnen eine musikalische Substanz unromantisch sich anzeigt, die so völlig entlegen und fern aller europäischen Musikübung ist, daß sie nicht einmal zum eigentlichen Konflikt mit deren Formen kommt, der aber selbst nichts an Form vorgegeben ist, so daß sie vertrieben bei jenen Formen Schutz sucht und sie koboldisch durchleuchtet, bis sie aus dem Gemäuer sich befreit und evident wird: das zweite Bild.

Es ist damit die Musik von Alexander Jemnitz angesprochen bereits als jüdisches Folklore. Denn dies Substantielle, das sich der subjektiv-objektiven Dialektik der abendländischen Musik hartnäckig und sprunghaft entzieht, will sich schwerlich anders ausweisen denn als Erbe des Volkes, und die paradoxe Situation dieses Folklore, das ohne Sprache geboren wird, ist jüdisch. Es ist freilich ein östliches, schweres und gebundenes Judentum: es erwuchs, nicht zufällig in Ungarn, weitab vom europäischen Problemkreis und hat darum das Schicksal, ihn suchend und lernend zu durchstreifen, ohne in die Macht seines Namens zu geraten; im Suchen aber wahrt es sich Aktualität genug, um von aller Schollen- und Vorbeter-Romantik unangefochten zu bleiben; kein rituales Psalmodieren, keine liberale Klage ums verlorene Vaterland, keine sinnig erlauschten Volksweisen und keine exotischen Tempelbauchtänze kommen da vor. Es ist kein Folklore für Folkloristen; keines, das eine vorhandene oder nicht vorhandene Heimat als nervenstärkendes Präparat herrichtet und dem allgemeinen Konsum offeriert. Dies Folklore spielt va banque und ist sich als Folklore gleichgültig. Einer komponiert und merkt beim Komponieren, daß alles, was er in die Hand nimmt, anderswohin möchte, als er es lenkt und daß es auch nicht genügt, ihm das geläufige Material zu unterstellen, zu dem es sich nicht schickt; so läßt er es, mit kontrollierendem Ohr, treiben, wohin es mag und was es mag. Es stimmt dann oftmals nicht, aber durch die Löcher der Kompositionen blickt das gerade, was er halten möchte und was sich schwer halten läßt. Stimmt es dann doch, so ist es gut, und stellt sich heraus, daß das Volk im Spiel ist, so ist es auch gut. Niemals geht er abstrakt aufs Nationale aus. Er möchte nur stichhaltige Musik schreiben, und die Musik seiner Imagination verträgt sich nicht ganz mit der, die er realisieren kann, bis er erkennt, daß beide auch durch die zähe technische Bemühung nicht zur Kongruenz zu bringen, sondern qualitativ unverträglich sind. Aber unterdessen hat die technische Bemühung das zweite Bild hinlänglich konsolidiert.

In drei Sphären der europäischen Musik hat jene Technik sich gebildet. Vom Budapester Lehrer Koeßler kam Jemnitz zu Reger nach Leipzig und an die Orgel. Erstaunlich viel vom Regerschen Duktus hat lange sein Stil sich bewahrt. Der Spielcharakter Regers zumal: der Rondotyp, das Allegro con spirito hat ihn geprägt; die Musiziergrazie von ungefähr, der ornamentale Kontrapunkt, auch die arglos geschichteten Sequenzen; auch das Abrupte wohl. Das alles wird sich an der Oberfläche mit Jemnitz' entfaltetem Komponieren schwer versöhnen lassen. Aber aus der Nähe fügt es sich ein. Denn dies intentionslose, verspielte Musizieren ist das einzige aus jener Zeit der deutschen Musik, das man wie einen Mantel tragen und abwerfen kann. Es läßt sich mit Ironie füllen, es läßt sich gar unter Ironie setzen, und des Musikers Mißtrauen gegen die private Subjektivität, mit der man es sonst damals zu tun hat, hält es gleichwohl leidlich im Schach. Leidlich: denn das Bewußtsein des Wirklichen und Realisierbaren ist von Anfang an zu stark in Jemnitz, um sich bei der etwas myopischen und keineswegs jüdischen Geborgenheit Regers zu beruhigen. Er nimmt davon, was er nicht besser sonstwo findet, aber als schriebe er mit den neugotischen Buchstaben eine höchst unbekannte Sprache. Zunächst bringt er den Reger in Unordnung, er kann sich nicht zwingen, mit seinen Kontrapunkten die Akkorde zu umschreiben; sie werden Melodien, die Harmonien, die er getreulich erst mitdenkt, verschieben sich. Das Abrupte schlägt die Sätze und Lieder oftmals entzwei; wie ein Tierbändiger seine Bestien, hält er seine Geschöpfe mühsam im Zaum. Die Atmosphäre dieser frühen Stücke von Jemnitz hat etwas von Zirkusluft. Sie sind trainierte und unsolide Kunststücke und stets gefährlich und bei der Hauptnummer verstummen sie: dort, wo die Intention abspringt. So kam er zu Schönberg und hat in der strengsten Schule der gegenwärtigen Musik das Regersche Wesen keineswegs verlernt. Nirgends kommt die Distanz Jemnitz' von der Dialektik der deutschen Musik so exemplarisch zutage wie gerade in seinem Verhältnis zu Schönberg, dessen Werke den Schauplatz der Dialektik liefern und sie verbindlich austragen. Freilich hat die volle Gegenwart eben Jemnitz an Schönberg erfahren; die sporadischen Abenteuer seiner Akkordik sind ihm dort zum festen Mittel geworden und die Frage nach dem Recht jedes musikalischen Phänomens aus existentiellem Zwang, der Haß gegen das fertige Komponieren, die bewußte Leidenschaft des Beginnens sind ihm von dem Meister gekommen. Aber in den Kampf um die musikalischen Formen, der dort unerbittlich sich entscheidet, ist Jemnitz kaum ernstlich hereingezogen. Er hat denn auch, im äußersten Gegensatz zu Berg und Webern, die Schönbergsche Technik nicht vollinhaltlich apperzipiert, sondern weit eher die Intransigenz der Haltung, die stählerne Verwerfung der herrschenden Musikdoktrin zum Vorbild genommen. Was darüber hinaus von Schönberg in Jemnitz' Komponieren einschlug, rechnet bereits zum zweiten Bild. Es ist an das Prinzip des Stufenreichtums zuvorderst zu denken; die Harmonik der Lieder op. 6 und des d-moll-Quartetts; die Mittel des späteren Schönberg sind von Jemnitz kaum amalgamiert. Und der Stufenreichtum und die Fülle des qualitativ verschiedenen Akkordmaterials gewinnen bei Jemnitz rasch gründlich veränderten Sinn. Während Schönbergs Stufenreichtum aus der geschärften Empfindlichkeit für die Fundamentschritte resultiert, der Empfindlichkeit gegen die Wiederholung des gleichen Tones im Baß zumal, und die konstruktive Polyphonie als Konsequenz aus der fundierenden Selbständigkeit der Baßstimme sich ergibt, die doch bis hinauf zur Zwölftontechnik Baßstimme bleibt, hat bei Jemnitz der Stufenreichtum von Anbeginn die Tendenz, die Baßstimme als Baß zu zerschlagen und entweder auf disparate harmonische Schwerpunkte zu reduzieren oder in eine gleichberechtigte Melodiestimme ohne Rücksicht auf die funktionell-harmonischen Verhältnisse zu verwandeln. Dies Prinzip aber: Musik ohne Baß zu schreiben, das Jemnitz aus Schönberg sonderbar genug herausliest, ist das technische Siegel der Absurdität seines Verfahrens: Sonaten, Rondos, Variationen ohne Baß zu schreiben, widerstreitet elementar aller musikalischen Geschichte des Abendlandes und deutet auf die orientalische Monodie, ohne daß jene selber irgend zitiert wäre. Allein in Mahlers Marschbässen und Ostinati, auf die sich Jemnitz nicht mit Unrecht beruft, kündigt ähnliches sich an. Die ausgefallenen Besetzungen vieler Werke von Jemnitz sind denn auch nicht um der Farbe als solcher willen gewählt, sondern, ohne daß es durchweg programmatisch klar liegen mochte, mit Rücksicht auf die monodisch baßlose Beschaffenheit der Musik selber. Soloviolinsonate, Trio für Flöte, Geige und Bratsche, Quartett für vier Trompeten, ein Duo jüngst für Banjo und Saxophon: überall ist im Klang der Baß ausgespart, der in der Komposition nicht vorkommt; und in den Klavierparts keines anderen dürfte die linke Hand so oft im Violinschlüssel stehen wie bei Jemnitz. Die Unabhängigkeit von der Fundamentalstimme tangiert zugleich die Art der Stimmen selber. Es sind das eigentlich keine Kontrapunkte, die zu einer aufs Fundament bezogenen Hauptstimme komplementär hinzugedacht werden. Es sind vielmehr monodisch singuläre Melodien, die sich miteinander verschlingen. Die Konzentration jener monodisch gegründeten Polymelodik zu vollziehen – immer schroffer wird die Neigung zur Reduktion der instrumentalen Mittel –, half Jemnitz die Beziehung zur dritten Sphäre europäischen Musizierens, die er durchmaß und der er nach manchem Ursprungselement selber zurechnet: Bartók und das ungarische Folklore. Dort hat er die asymmetrischen Tanzmetren gelernt und bestimmende Züge der Melodiebildung selbst zumal. Jemnitz hat keine Volksmelodien gemacht. Vom Folklore entlehnte er vielmehr die Macht der Dissoziation, die den totalen Oberflächenzusammenhang der Melodie in Partikeln auflöst, deren kleinste noch als einmalig melodische Zelle konkret und ohne Rücksicht auf den Oberflächenzusammenhang steht, den unmittelbar die melodischen Zellen erzeugen; der niemals vorgedacht ist. Die Partikularität der Melodik von Jemnitz ist der motivisch-konstruktiven völlig fremd. Die monodische Stimme fügt sich aus Detailmonaden. Umgekehrt bleibt die melodische Kraft in der Partikel lebendig, die nicht erst der Ergänzung bedarf, um als Melodie faßlich zu werden. Noch die Sechzehntelquintole ist bei Jemnitz Melodie. Und an solchen Quintolen fehlt es nicht. Die Auflösung der Melodik in kleine Werte, in Zwischenstufen, melodische Figurationen der krausesten Art, Melodievorschläge und Mordente kann nicht weiter gehen als bei Jemnitz. Von der aufgelösten Melodik Schönbergs aber bleibt die Jemnitzsche stets unterschieden. Weder ist sie, wie in der »Erwartung« oder dem »Pierrot«, mit expressivem Stoff geladen, noch von der Konstruktion in rationaler Helle vorgezeichnet; nicht umsonst hat Jemnitz für sich die Zwölftontechnik nicht übernommen, ja auf tonale Zentren der Melodie nicht völlig verzichtet. Der virtuelle Garant seines Komponierens bleibt die Möglichkeit des Gesangs und seiner Konkretion. Es ist hier allerdings der Einwand nicht zu verschweigen: ob nicht, bei aller entschlossenen Abwehr des billigen ersten Folklore, dies zweite nicht ebensowohl romantisch die Musik an den Menschen in seiner naturalen Unmittelbarkeit heftet: eine Unmittelbarkeit, die es in der Musik so wenig mehr gibt wie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit; und ob diese Romantik nicht um so gefährlicher wirkt, als sie im Schutz der kleinsten Einheit gerät, nicht etwa in großen und angreifbaren Ideologien. Es wäre schließlich von Folkloristen die Realität des jüdischen Folklore selber zu untersuchen, wenn anders Folkloristen es mit der Realität zu tun hätten. Allein wie dem auch sei: der Einbruch einer fremden und den abendländischen Musikformen schlechthin nicht unterworfenen Musiksubstanz in eben jene Formen, die sie aufsaugt, ist exemplarisch aktuell: er erweist die Ausgehöhltheit der Formen sowohl wie die Möglichkeit des qualitativen Übergangs in eine neue Region. Daß es nicht die Region der Barbarei und der Bluff der Negerplastik sei, dafür bürgt die fraglose Integrität von Jemnitz letzten Werken.

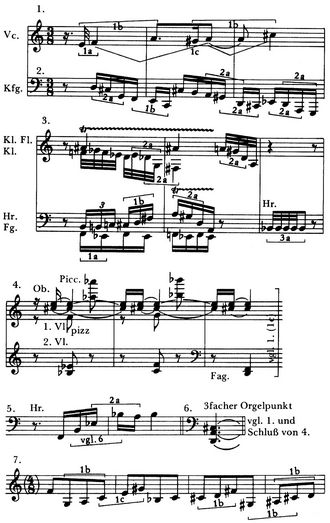

Denn es ist hier, wo vom manifesten zweiten Bild geredet wird, die letzte Periode von Jemnitz Produktion gemeint. Vor allem die Sonate für Violine und Klavier op. 22; im ersten und zweiten Satz die Auseinandersetzung mit Bartók und dessen produktive Kritik zugleich; im dritten die Umschmelzung des Regerschen Rondos in der immerwährend frischen melodischen Produktion. Dann die melodisch aufs äußerste verdichtete Duosonate für Bratsche und Cello und das Streichtrio. Weiter die Lissauerchöre und die besonders im ersten und dritten Satz überaus merkwürdige Tanzsonate für Klavier. Ihrem Problemkomplex rechnet die hier wiedergegebene Sonata* zu; wäre die Tanzsonate nicht zyklisch konzis gefaßt, die neue Sonata könnte als Intermezzo in ihr stehen. Von den spezifischen Stilelementen Jemnitz' zeigt die Sonata: Emanzipation vom Grundbaß und freie Durchmelodiesierung aller Stimmen, die freilich immerhin zu Klaviergriffen sich sammeln. In der archaischen Stille der Orgelsequenzen schwingt stets noch ein geheimer Reger mit. Darüber hinaus aber ist ein technisches Problem gestellt, das in der Emanzipation vom Grundbaß angelegt ist, aber erst aktuell wird mit der Einschränkung des Materials, die notwendig erfolgt, nachdem der Zwang der harmonischen Selektion sich erschöpft hat. Schönberg hat jene Einschränkung mit dem Zwang der Zwölftonreihen durchgesetzt. Für Jemnitz, der melodisch die Tonalität nicht preisgibt, wohl aber den Bezug auf harmonische Stufen insgesamt, stellt das Problem sich anders. Eine Möglichkeit der Lösung – außer in der »Sonata« ist sie im ersten Satz der Tanzsonate genutzt – scheint ihm, auf die sieben Töne der diatonischen Skala zu rekurrieren, die aber nicht im Sinne einer Durtonalität, kaum auch als Kirchentonalität auftritt (obwohl die Sonata immerhin als phrygisch sich interpretieren ließe), sondern mit den sieben Tönen völlig frei, ohne Rücksicht auf die tonale Harmonik schaltet, ja ohne harmonische Rücksicht schlechthin, sondern über den Einsatz der sieben Töne allein nach melodischem und kontrapunktischem Maß verfügt. Wenn das historische Gehör in der Haltung der Sonata Analogien zur frühen niederländischen Schule, vor allem etwa Dufay, gewahren möchte und bereit wäre, von einem Anknüpfen an alte polyphonische Prinzipien zu reden, wie es im Zeitalter der falschen Concerti grossi Mode wurde (und ob es sich um Dufay oder Concerti grossi handelt, ist ja für jene Art der Musikbetrachtung gleichgültig); wenn man also die Fremdheit der Sonata aus der Welt schaffen möchte, indem man sie unter der Kategorie ›Alles schon dagewesen‹ rubriziert, so ist dagegen nachdrücklich daran zu erinnern, daß die technische Fragestellung notwendig aus der aktuellen Situation von Alexander Jemnitz erwuchs, ohne daß mit Sachlichkeit und alter Polyphonie irgendetwas Sachliches ausgemacht wäre. Daß hingegen im archaischen Effekt seiner Reduktionen das Stück, wie alle ernstliche Musik aus diesen Tagen, an der Grenzscheide der Romantik gerade steht, die es explizite bekämpft, soll gleichwohl nicht geleugnet werden. Aber die konkreten Entscheidungen der musikalischen Geschichte geschehen nicht in der Reinheit der Einsicht, sondern allemal unter dem Zwang der musikalischen Natur, die nicht vollends sich tilgen läßt und wiederkehrt aus den Höhlen des Vergangenen.

Fußnoten

* Vgl. die Notenbeilage Nr. 7 in: Neue Musik-Zeitung, Jg. 49 (1928), Heft 12 (März '28).

Arnold Schönberg (I)

1874–1951

Er ist geboren am 13. September 1874, in der Wiener Leopoldstadt, dem jüdischen Quartier, das durch die Zeit der Emanzipation hindurch ghettohafte Züge bewahrte. Die Ursprünge weisen in die Slowakei; man mag eine mystisch-religiöse Tradition vermuten. Doch liegen Vorgeschichte und Herkunft noch im Dunkeln, als wäre er aus einem Niemandsland gekommen; Alban Berg erzählte, er habe kaum je davon gesprochen. Nach Angaben, die Frau Gertrud Schönberg zu verdanken sind, wurde der Vater 1838 in Preßburg geboren, kam mit vierzehn nach Wien, war dort Lehrling, besaß später selbst ein kleines Schuhgeschäft, heiratete zweiunddreißigjährig. Der Komponist war das zweite Kind, das erste starb früh. Der Vater fiel in der Neujahrsnacht des Epidemiejahres 1890 einer Lungeninfluenza zum Opfer. Schönberg, damals sechzehn Jahre alt, hatte wenig Erinnerung an das Leben zu Hause; eine seiner Notizen lautet: »Die Ehe scheint ganz normal gut verlaufen zu sein, höchstens getrübt durch materielle Sorgen.« Die Mutter, geboren 1848, war Pragerin, ebenfalls mit ihrer Familie nach Wien zugewandert: »Sie war aufopfernd, uneigennützig, selbstlos bescheiden, und ich könnte vielleicht von ihr eine gewisse Arbeitsamkeit und Pflichtgefühl geerbt haben.« Offenbar übte ein Lieblingsonkel bis zu seinem zehnten Jahr einigen Einfluß auf ihn aus. Er war – ebenfalls einer Notiz zufolge – »schwärmerisch veranlagt, machte lyrische Gedichte, war hochliberal begeistert, unterrichtete den Neffen im Französischen und trug ihm Schillers Gedichte vor«.

»Seine musikalischen Anlagen haben«, schreibt Gertrud Schönberg, »in seinem Elternhaus ungewöhnlich wenig Förderung gefunden, obwohl er schon mit acht Jahren zu komponieren anfing.« Wiederum aus einem Brief des Komponisten selbst: »Irgendwie mag ja, ohne daß ich mich entsinnen kann, im Elternhaus davon die Rede gewesen sein, daß ich musikalisch veranlagt bin; denn es fällt mir auf, daß ich ziemlich früh eine Mozartbiographie gelesen habe, die mich dazu anregte, meine Kompositionen ohne Zuhilfenahme eines Instruments zu schreiben.« Aber weder sein Vater noch seine Mutter waren künstlerisch tätig; die Angabe, die Mutter sei Klavierlehrerin gewesen, scheint auf einem Irrtum zu beruhen. Beide seien »sicher nicht mehr als durchschnittlich musikalisch« gewesen. Wohl hatten sie Freude an Musik, zumal an Gesang, wie denn der Vorrang des Melos im späteren Werk des Meisters auf ein sehr tiefes Verhältnis zum Vokalen weist; er selbst überraschte, wenn er ein paar Töne angab, durch die freie, ungehemmte Art des Singens. Der Vater gehörte als junger Mensch einem Gesangverein an; »aber keinesfalls kann ich sagen, daß das irgendwie über das hinausreichte, was jeder nicht gerade musikfeindliche Österreicher an Musikalität besitzt«. Indessen fanden sich zahlreiche Sänger in der Familie, sei es von Beruf, wie der Bruder, sei es als Liebhaber.

In Schönberg hat ein verborgener, vorpersönlicher Unterstrom von Musik sich individuiert; das erklärt die Heftigkeit des Ausbruchs, die Fremdheit des Beginnens ebenso wie die vorgegebene Sicherheit der musikalischen Sprache dessen, den der ältere Freund Zemlinsky kompositorisch beriet, der aber sein Handwerk wesentlich auf eigene Faust sich erwarb; und auch, daß Schönbergs Musik, die ganz von draußen kam wie die eines Findelkindes, am Ende sich als die strengste und äußerste Vollstreckung der mitteleuropäischen Komponieridee, des ganz und gar durchgeformten Stils enthüllte, in dem alle Elemente aufeinander bezogen sind und in ihrem wechselfälligen Verhältnis Einheit stiften.

Der unterirdische Zwang offenbart sich in einer eigentümlichen Absichtslosigkeit; man weiß nicht einmal recht, ob er eigentlich das wollte, was man ›Musiker werden‹ nennt. Er war es vorweg, konnte nicht anders. Unglücksfälle wie der Bankrott der Bank, in der er seine kaufmännische Lehre durchmachen sollte, kamen ihm zu Hilfe. Zunächst schrieb er Kammermusik für den Hausgebrauch; sein Sinn für motivische Arbeit und Polyphonie – das Miteinander selbständiger Stimmen – mag dabei gefördert worden sein. Jedenfalls war Schönberg der später von den Widersachern unter Anführung Riemanns ihm zugeschriebene Wunsch, ›Unerhörtes zu leisten‹, fremd. Er hat einmal als reifer Mann Eduard Steuermann, einem der tiefsten Kenner und produktivsten Schüler, erzählt, ihm habe vorgeschwebt, ein Komponist etwa wie Goldmark zu werden; wenn je einem großen Künstler die Kräfte, die ihn dazu machten, ichfremd waren, dann Schönberg. Ein unveröffentlichtes, aber in seiner Jugend aufgeführtes Streichquartett erinnert nach Rudolf Kolischs Zeugnis an Dvorák. Die beiden als op. 1 gedruckten, kaum bekannten Gesänge aber zeigen bereits das Kräftefeld der Schönbergschen Entwicklung. Umfangreich angelegt, pathetischen Tones, mit orchestralem Klaviersatz, verbinden sie Züge der Brahmsischen und Wagnerischen Musiksprache, zwischen denen sonst die Komponisten der Epoche zu wählen pflegten. Brahmsisch ist die Vollgriffigkeit, der lastend schwere, dunkle Ton: die Vier Ernsten Gesänge haben offenbar besonders eingewirkt; brahmsisch auch die Neigung zu kräftig fortschreitenden harmonischen Stufen; wagnerisch dagegen eine gewisse Heftigkeit und Hitze der musikalischen Gestik, die Freude an großen Explosionen. Noch ehe Schönberg des eigenen Tones mächtig ist, fühlt er die Spannung von verbindlicher Formgestaltung und entfesselter Freiheit, aus der später sein Werk auf allen Stufen die Kräfte zieht. Übrigens hat er die konventionelle Forderung, ein Komponist habe originell zu beginnen, stets verachtet: zu tief wußte seine Musik, wie sehr alles künstlerische Eigenrecht dem sich verdankt, daß objektiver Zwang vom Einzelnen zur selbstgesetzten Norm verinnerlicht und aufgehoben wird, als daß er, der Originellste, der Illusion des Vorbildlosen je verfallen wäre. So können denn auch nur Ohren, die bei Einflüssen und Stilklassifikationen sich bescheiden, seine erste Periode als wagnerisch abfertigen. Nicht gilt es, ihn gegen den armseligen Vorwurf der Unselbständigkeit zu verteidigen, sondern die genaue und liebende Kenntnis der Frühwerke ist wesentlich: wer sie versteht, dem fällt alles Spätere zu; wem sie altmodisch klingen, dem versagt sich das Spätere als Futurismus. Er selbst hat sich geweigert, zwischen dem Rang seiner Perioden zu unterscheiden; in allen gab es Werke, die er leidenschaftlich liebte, und andere, von denen er Abstand hielt, als hätte er sie nicht selbst geschrieben, und die er weniger mochte.

Dabei grenzen die Perioden recht sinnfällig sich ab. Die erste, nach den äußerlichen Stilmerkmalen neudeutsche, reicht bis op. 5: drei Liederhefte, zwei große einsätzige Instrumentalwerke mit Programm, das Streichsextett »Verklärte Nacht« op. 4 und die Symphonische Dichtung Pelleas und Melisande op. 5; dazu, ohne Opuszahl, ein für sehr großen Apparat geschriebenes, umfangreiches Vokalwerk, die »Gurrelieder«. Sie wurden erst weit später (1911) zu Ende gebracht, tragen aber – sieht man von der sehr lockeren, solistischen Instrumentalbehandlung des Melodrams im dritten Teil ab – durchaus den Charakter der ersten Periode. Die beiden Instrumentalwerke sind nach Abschnitten komponiert, die denen des literarischen Vorwurfs entsprechen, und reihen eine Vielzahl von Themen aneinander. Aber selbst in der »Verklärten Nacht«, die aus durchweg sehr kurzen Strophen gefügt erscheint, sind architektonische Gegenkräfte spürbar. Die Form besteht aus zwei fast genau gleich langen Teilen, der eine überwiegend nach d-moll, der andere nach D-Dur gehörig, die sich im Sinn von Spannung und Auflösung ausbalancieren; beide sind jeweils in sich durch gewisse an kritischen Stellen auftretende Themen verklammert, eine Praxis des reifen Schönberg vorwegnehmend, und Wiederholungen einzelner Partien stellen die Beziehung der beiden Teile untereinander her. Manche der gezackten Themen des ersten sind bereits ausgreifende und plastische Schönberg-Melodien; im zweiten gibt es Abschnitte – wie der in Des-Dur – von jener vokalen Wärme, die später zur äußersten Ausdrucksgewalt sich steigert. Wagnerisch ist an dem Stück, dem populärsten aus Schönbergs Hand, ebenso wie an den »Gurreliedern«, nur das Material in gröbstem Sinne des Vokabulars. Nicht nur Ton und Themenprofile weichen ab, sondern vor allem das Gefüge. Die neudeutschen Sequenzen fehlen fast ganz, überall ist die mechanische Wiederkehr des Gleichen vermieden, identisches Material wird durchweg variiert. Die Metrik bevorzugt, vor allem in den »Gurreliedern«, unregelmäßige Bildungen. Ein überaus wachsames, wählerisches Ohr zeigt sich von Anbeginn gefeit gegen jede blechern strahlende Trivialität. Die Fühlung mit nichtdeutschen Jugendstildichtern wie Maeterlinck und Jacobsen zeitigt einen gedämpften, gebrochenen Ton; er trägt den Klang und die vielschichtige Setzweise des späteren Schönberg schon in sich. Am ausgeprägtesten ist all das in der Pelleassymphonie, deren Orchesterkolorit eine Noblesse bewährt wie nichts Gleichzeitiges in Deutschland. Hier wird auch schon deutlich ausharmonisiert; Schönberg wehrt sich dagegen, je vom Gefälle der musikalischen Sprache sich treiben zu lassen, und setzt in der harmonischen Konstruktion Widerstände, an denen der Fluß der Form erstarkt.

Neben den weiten melodischen Bögen, die vielfach, wie an den berühmten Stellen der »Gurrelieder«, damals noch ungewohnte Intervalle wie große Septime und kleine Dezime benutzen, ist am auffälligsten der Dissonanzenreichtum jener Stücke, längst vor »Salome« und »Elektra«. Er hat mehr als bloß die eine Wurzel im Ausdruck, wie sie etwa den Leitakkord des genialen Liedes »Erwartung« aus op. 2 hervorbrachte. In den »Gurreliedern« schießen zuweilen schon, wie am Ende der Chöre von König Valdemars Mannen im dritten Teil, vieltönige Klänge durch den Zug der Stimmen zusammen, der freilich von dem Bedürfnis nicht zu trennen ist, dem Geisterhaften seine harmonische Farbe zu finden. Aber der erste Schönberg schreibt auch schon Dissonanzen genau entgegengesetzten Wesens, Sigel des Ausdruckslosen. So geartet ist die nach den Schulregeln verbotene Umkehrung des Dominant-Nonen-Akkords mit der None im Baß, die in der »Verklärten Nacht« ihre besondere Rolle spielt; solche Klänge sind im musikalischen Körper das, was Benjamin in der literarischen Prosa »die silberne Rippe eines Fremdworts« nannte; eingelassen, um das chromatische Fließen zu unterbrechen, die Form zu artikulieren, Zäsuren zu errichten; diese Klänge mögen mehr als die ausdrucksgesättigten Dissonanzen die Modelle der konstruktiven Harmonik der Zwölftontechnik abgeben. Noch bleibt, in der ersten Periode, das tonale Bezugsschema – die terzenweise Schichtung von Tönen, die einer bestimmten Tonart leitereigen sind – einigermaßen unbehelligt, aber es ist, als regten sich allerorten schon die Tendenzen, die jenes Schema dann sprengen. Die Originalität des Charakters von Schönbergs früher Musik läßt von diesem Impuls, der übermächtigen Lockung eines ihm selber verhängten Ungeheuerlichen, kaum sich scheiden.

1901 heiratete er die Schwester seines Freundes, Mathilde Zemlinsky, die ihn, sehr im Gegensatz zur üblichen Haltung von Gattinnen, im Radikalismus bestärkte. Bald danach siedelte er nach Berlin über, wo der in bedrängten Umständen Lebende eine Existenz zu finden hoffte. Obwohl er nun jahrelang den größten Teil seiner Zeit für Brotarbeit: die Instrumentation von Operetten, aufwenden mußte, gelangt rasch zur Konsequenz und zum Selbstbewußtsein, was zuvor dumpf ihn trieb.

In Berlin wurde »Pelleas und Melisande« fertig. Mit der Rückkunft nach Wien, 1903, beginnt die zweite Periode. Wie jegliche Wendung in Schönbergs Entwicklung hebt die neue Phase mit einem Verzicht, einem ›Refus‹, an. Literarisches Programm, üppige instrumentale und vokale Mittel, alles Fassadenhafte der Erscheinung verschwindet. Es ist die eigentliche Periode der Kammermusik, und der Schönberg der Zwölftontechnik hat nach zwanzig Jahren in vielem an sie angeknüpft. Man verfehlt die Produkte jener Zeit, solche der vollen Meisterschaft, gründlich, wenn man sie als Jugendwerke einreiht. Es sind das Erste Quartett op. 7 und die mit ihm stilistisch teilweise eng zusammenhängenden Lieder op. 6, die Erste Kammersymphonie op. 9, das Zweite Quartett mit Gesang op. 10 und der erste Satz, das es-moll-Adagio, der erst Jahrzehnte später in Amerika abgeschlossenen Zweiten Kammersymphonie; dazu kleinere Werke wie die beiden Balladen op. 12, der Chor »Friede auf Erden« und die als op. 14 veröffentlichten zwei Lieder. In der kompositorischen Verfahrensweise ist das Abschnittsprinzip beseitigt. Überall werden große, dicht verwobene, durchorganisierte Formen angestrebt. Erstes Quartett und Erste Kammersymphonie halten sich noch innerhalb der von der neudeutschen »symphonischen Dichtung« her vertrauten Einsätzigkeit. Das Zweite Quartett, Nachhall einer Krise des persönlichen Lebens, deren kaum je bewältigtes Leiden erst dem Schönbergschen Werk die ganze Schwere einbrachte, wandelt die vier Sätze der sonatenhaften Quartettform ab. Der dritte, ein Variationensatz, montiert sein Thema aus Hauptbestandteilen des ersten und des Scherzos und führt sie gewissermaßen nachträglich durch; der letzte geleitet, wie ein Abgesang, ins Freie, nach einer langen, höchst aufgelösten instrumentalen Einleitung von buchstäblich unerhörtem Klang; die Form des Satzes wird gebildet aus der zweimaligen Folge eines rezitativartig phantasierenden und eines liedmäßig fester gefügten Teils. Das ganze Finale ist ohne Bezeichnung der Tonart notiert. Es schließt zwar in Fis-Dur und ist insgesamt dort beheimatet, aber Akkorde, die das Schema sprengen, überwiegen derart, daß die Tonalität, die das ganze Werk überdacht, am Ende zur dünnen Hülle wird, die ein Ruck wegnehmen kann.

Entscheidend für die zweite Periode sind aber weder die vielfach quartigen Klänge noch auch selbst der ganz neue Stufenreichtum des ausharmonisierten Stils, der im ersten Satz des Zweiten Quartetts und dem der Zweiten Kammersymphonie am verbindlichsten wohl formuliert ward. Zunächst geht es um die unbedingte Vorherrschaft der motivischen Arbeit und der »entwickelnden Variation«. Mit ihr wird in aller Entschiedenheit die Brahmsische Verfahrensweise auf das Wagnerische Material übertragen. Der neudeutsche Reichtum an Klängen und Kombinationen wird gleichsam auf den Standard der kompositorischen Konstruktion gebracht und von innen her, anstatt bloß durch Schwung und literarische Bezüge, zusammengehalten, während umgekehrt die Brahmsischen Errungenschaften rücksichtslos gesteigert und dem Bann des akademisch Erlaubten entrissen sind, der sie bis dahin um ihre volle Fruchtbarkeit brachte. Der Idee nach gibt es schon keine unthematische Note mehr; darin vor allem ähnelt die zweite Periode der zwölftönigen. Alban Berg hatte einmal vor, über das Erste Quartett op. 7 ein Buch zu schreiben, um die zahllosen thematischen Beziehungen samt ihren harmonischen, metrischen, kontrapunktischen, formalen Konsequenzen zu entfalten. Bis heute warten die in aller Bescheidenheit der instrumentalen Mittel strukturell überreichen Werke jener Periode auf ein solches Buch. Wem sie ganz durchsichtig geworden wären, dem würde von den späteren, auch den heute noch unzugänglichsten, wohl kaum mehr eines Schwierigkeiten bereiten, so sehr ist in diesen tonalen, durchweg aber bereits die Tonalität wie von einer höheren Position her ›auskonstruierenden‹ Stücken enthalten, was einzig dann selber nach außen tritt.

Das für die Folge wichtigste von den konstruktiven Mitteln jedoch ist die vom vierstimmigen Streichersatz ausgehende Polyphonie. In der großen Durchführung der Ersten Kammersymphonie schon gelingen, mit den kanonischen Partien im dreifachen Kontrapunkt, Bildungen, deren Kombinationskunst später kaum je überboten ward. Man pflegt die Wendung zur realen Vielstimmigkeit, die für alle neue Musik danach, die überhaupt zählt, bestimmend blieb, als bloße geschichtliche Tatsache zu verzeichnen oder vom Erwachen des durch Klassizismus und Romantik unterdrückten polyphonischen Geistes in Schönbergs kontrapunktischer Phantasie zu reden. Aber die neue Vielstimmigkeit wäre objektiv aus Schönbergs Komponierproblemen abzuleiten, vorab aus der Emanzipation der Harmonik. Je reicher und qualitativ vielgestaltiger diese ward, je mehr sie von den Formeln der Kadenz und der simplen Modulationspläne sich entfernte, um so weniger vermochte sie allein mehr den musikalischen Zusammenhang zu stiften. Dafür tritt nun der Kontrapunkt ein, der in der »durchbrochenen Arbeit« des Wiener Klassizismus eben nur mühsam überwintert hatte. Er waltet sowohl im kleinen, als Kraft, gleichzeitig Erklingendes aufeinander zu beziehen, wie im großen, als Vermögen, ganze Zeitverläufe aus dem Zug der Stimmen, den Impulsen ihres Ineinandergreifens zu entwickeln. Steuermann berichtet ein Wort Schönbergs, daß man bei wirklich gutem Kontrapunkt eigentlich die Harmonik ganz vergäße. Das erhellt das Innerste seiner Polyphonie, und übrigens nicht dieser allein. Gemeint ist keineswegs, was an dem Kurthschen Wort vom linearen Kontrapunkt Nahrung fand und in den zwanziger Jahren auch die Komponisten verwirrte: daß in der neuen Musik die Harmonie, als bloßes Ergebnis des Stimmenverlaufs, zufällig wäre. Im Gegenteil: nachdrücklich guter Kontrapunkt, wie er von nun an das gesamte Werk Schönbergs beherrscht, heißt, nicht zu einer Stimme beziehungslos eine zweite hinzuzufügen wie in der spätmittelalterlichen ars nova; auch nicht zwei Stimmen, die nicht recht zueinander passen, durch eine geschickt sich durchwindende dritte zusammenzukleistern. Sondern die musikalische Ganzheit wird durchorganisiert, indem an Stelle der zufälligen Fügung des bloßen Zusammenklangs, der von außen her aus dem Vorrat genommen war und nicht selber in der Komposition entsprang, auch das Gleichzeitige durch das Aufeinanderfolgende, durchs spezifisch Komponierte, eigentlich durch die ›Melodie‹ bestimmt wird. Damit bereits will Schönberg auf die Identität von Linie und Akkord in der späteren Zwölftontechnik hinaus. Der Zusammenklang verliert das Starre, Isolierte, Formelhafte, das er im tonalen Schema angenommen hatte. Er wird nicht beliebig, sondern, der Idee nach, weit genauer ausgehört als zuvor; die Empfindlichkeit des Stufenbewußtseins, bei Schönberg ohnehin eminent gesteigert, wird bis zu der gegen jegliche verfrühte Tonwiederholung getrieben. Aber zugleich wird die Harmonie zum Moment der je eigenen musikalischen Formdynamik geprägt, anstatt von außen her die Komposition zu lenken. Man merkt in der Tat beim guten Kontrapunkt die Harmonie nicht mehr; nicht, weil es auf sie nicht mehr ankäme, sondern weil sie so sehr mit dem Gesamtverlauf verschmolzen ist, daß sie von diesem nicht länger absticht. Wenn Schönberg, übrigens ganz anderen Sinnes als Riemann, von funktionaler Harmonik sprach, um damit den formbildenden Charakter des harmonischen Bewußtseins zu bezeichnen, so wäre gewiß mit nicht geringerem Recht von funktionalem Kontrapunkt zu reden; von der musikalischen Dimension, die rein aus der inneren Gesetzmäßigkeit des Gefüges heraus, ohne alle Anleihe bei Stil und Typus, dem Gebilde etwas von jener Verbindlichkeit erwirkt, deren Verlust seit der Auflösung der vorgegebenen allgemeinen Musiksprache offenbar ward. Diese Konzeption ist vielleicht Schönbergs großartigste Leistung und zugleich die, in der er, von der Tradition abstoßend, doch dieser am vollkommensten die Treue hielt. Alle späteren Errungenschaften stammen daher, auch die Zwölftontechnik. Vom Bläserquintett, seinem zwölftönigen Schul- und Gesellenstück, sagte er selbst, an ihm habe er eigentlich erst recht Kontrapunkt schreiben gelernt, und die Zwölftontechnik insgesamt ist die disziplinierte Anstrengung eben dazu.

Der Durchbruch des kontrapunktischen Geistes war zugleich einer der Phantasie. Man wird den späteren Schönberg nicht verleumden, wenn man behauptet, daß seine Musik nie spontaner sprudelte als während jener zweiten Periode. Das Hauptthema des d-moll-Quartetts, der modellartig zusammengefaßte erste Satz des Zweiten Quartetts und gar das Liedfinale vom Anderen Planeten – all das ist von einer Originalität des Anschauens und einer Kraft des Bewältigens, die Schönbergs Namen zu den größten stellte, selbst wenn er danach nichts von dem geschrieben hätte, worauf heute die Musikhistorie pocht. Übertechnisch erweist das ganz Neue sich wohl vorab an der Direktheit des Zugriffs, dem Gestus des den Nagel auf den Kopf Treffens, der aller musikalischen Vorbereitung und Vermittlung spottet, Urbild eines Komponierens, das »nicht schmücken, sondern wahr sein« will. Dem Wagnerischen Ideal des Komponierens als Kunst des Übergangs wird abgesagt; je vollkommener das Schema entfällt, je mehr die konkreten musikalischen Ereignisse für sich selber stehen, um so mehr muß auch jedes Einzelne die ganze Last und Verantwortung seines Daseins auf sich allein nehmen, und der Komponist ist der Tapfere, der ihm dazu verhilft. Das geschieht in der dritten Periode, die nach Stilbegriffen die expressionistische heißen darf und nach rein musikalischen die der freien Atonalität. Sie drängt sich über wenige Jahre in Wien und, seit 1911, abermals in Berlin zusammen, etwa von 1908-1915, und umfaßt eine eruptive Produktion, vergleichbar der gleichzeitigen kubistischen Phase Picassos. Dem Sprachgebrauch gilt Expressionismus für die Kunst, die das Inwendige, die seelische Regung unvermittelt nach außen kehrt. So ist in der Tat vieles aus Schönbergs expressionistischer Phase; das Monodram »Erwartung«, die Sechs kleinen Klavierstücke op. 19, das Maeterlincklied »Herzgewächse« op. 20 sind, bei aller musikalischen Gefügtheit, Traumprotokollen verwandt. Aber die Idee, das Innere nach außen zu stülpen, hat zugleich ihre genaue technische, objektive Seite. Unter der erzitternden Hülle der Tonalität war in den Werken der zweiten Periode eine eigenständige musikalische Struktur herangereift, die der Stütze durch die Außenarchitektur kaum mehr bedarf, ja in gewisser Weise ihr widerspricht; und diese Innenstruktur war zugleich der eigentliche Ausdrucksträger. Was man für die Schönbergsche Revolution hält, ist, gemessen an der Logik seiner eigenen Entfaltung, ein bloßes Sichschütteln. Die Außenarchitektur wird getilgt, das inwendige Gewebe zur musikalischen Erscheinung. Daher sind denn auch die Verbindungen zur zweiten Periode, in der jenes sich gebildet hatte, besonders eng; die »Entrückung« des fis-moll-Quartetts gehört schon in die neue Sphäre, nicht nur um der freizügigen Harmonik willen, sondern vor allem auch, weil sie kontrastierende Gestalten jäh aneinanderrückt und gerade durch den Kontrast den Zusammenhang hervorbringt. Umgekehrt sind die Georgelieder op. 15, obwohl von Dreiklangsähnlichem fast ganz gereinigt, atonal, nicht bloß durch die Wahl der Gedichte, sondern auch durch Ton und Verfahrensweise dem fis-moll-Quartett nahe verbunden. Trotzdem kennt auch die dritte Periode einen Akt des Verzichts, ja der Vereinfachung: diesmal im Sinn einer kompositorischen Stenographie, in der jener Zwang, wie mit einem Hammerschlag das Wesen zu treffen, das Bedürfnis nach Entfaltung überwiegt, analog dem Einbruch des Fauvismus in die Zivilisationsfelder der Malerei. In solchem Geist haben die drei Klavierstücke op. 11, erst nach den Georgeliedern geschrieben (1908), die dritte Periode eingeleitet und die neue Musik insgesamt. Das letzte von ihnen ist ein einziger auskomponierter Ausbruch, ohne alle Erinnerung an formale Symmetrieverhältnisse. Das Moment des Abgründigen und grell Aufzuckenden, das schon vorher in Schönbergs Scherzocharakteren gegen das Mildernde der überlieferten Typen bedrohlich Ernst machte, wird nun vollends entbunden; ein langes, aber nur noch aus kahlen Kontrasten zusammengesetztes, nicht mehr entwickelnd ausgesponnenes Adagio führt in eine Region des Unbewußten, die in der traditionellen Musik von den Schleiern der Form ängstlich verhüllt war.

Von nun an bleibt alles Überflüssige fort, auch im Verhältnis der Werke untereinander. Ein jegliches muß einen Kosmos für sich selber bilden, gewissermaßen ein Modell, das weiter zu verfolgen Schönberg anderen überließ; seine verschwenderische Kraft hat es verschmäht, jemals eine der Möglichkeiten auszuschöpfen, die sie selber schuf. Die Gestalt jeden Werks trägt nun ihren unverwechselbaren Namen. Zunächst schlägt das Verhältnis zur thematischen Arbeit in sein Gegenteil um. Hatte ihre Energie die Außenarchitektur gesprengt, so scheint thematische Arbeit danach überflüssig, als wäre ihr mit der Außenarchitektur der Widerstand entzogen worden, an dem sie sich erprobte. Andererseits aber will das reine Nebeneinander der ausdrucksgeladenen Gestalten zur Gestaltung der Zeit doch nicht vollends genügen, und immer wieder drängen sich motivische Beziehungen auf. Während der gesamten dritten Periode wechselt thematischer und athematischer Stil; kaum hat Schönbergs rastlos bohrendes Gehör die ganze Freiheit gefunden, und schon sieht er sich aufs neue vor der Frage, die bereits die Polyphonie der zweiten Periode zeitigte: wie freies Komponieren ohne Willkür und Zufall möglich sei. Die Georgelieder kannten bei voller harmonischer Freizügigkeit, ungebundener Melodik, knappster Setzweise doch noch Motivzusammenhänge älterer Art, vielfach auch formale Entsprechungen; ein jegliches der Lieder verdankt seine Einheit, seinen unverwechselbaren ›Charakter‹ dergleichen Mitteln. Die Klavierstücke op. 11 wirken danach trotz angedeuteter Dreiteiligkeit im ersten und zweiten weit schroffer und fremder. Die fünf Orchesterstücke op. 16 jedoch, die zum Großartigsten aus Schönbergs Hand rechnen, nehmen die thematische Arbeit wieder auf. Schönberg hatte ein genaues Bewußtsein davon, daß verschiedene Klangmaterialien verschiedenes Komponieren erheischen: er empfand stets das notwendige Verhältnis zwischen den reicheren Mitteln des Orchesters und reicherem musikalischen Inhalt. Dieser aber bedarf wiederum, um nicht ins Chaos zu geraten, einer Artikulation, die ohne thematische Arbeit kaum zu leisten war. Die polyphonen Künste, mit denen etwa das Quartolenthema des lyrischen zweiten Stücks behandelt wird, nehmen die der Ersten Kammersymphonie wieder auf. In anderen der Stücke aber tastet Schönberg erstmals nach einem Verfahren, das schließlich all seine Musik sich unterwirft: Organisation durch thematische Arbeit, aber gleichsam hinter den Kulissen, so daß die Ereignisse durch ein gegebenes Ausgangsmaterial bestimmt werden, ohne daß es als solches, als ›Thema‹ in Erscheinung träte. Mit anderen Worten, er beginnt mit ›Grundgestalten‹ zu operieren wie der Folge d-f-a-cis-e-g im ersten und einem dreitönigen Motiv im rezitativischen letzten Stück; ähnlich verfuhr etwas früher Mahler im »Lied von der Erde« mit a-g-e. In Schönbergs Monodram »Erwartung« op. 17 gewinnt die ›athematische‹ Tendenz, die unablässige, wiederholungslose Folge von Neuem, wiederum die Oberhand; die dramatische Kurve, von der Singstimme nachgezeichnet, bildet die Form, sonst überläßt die Musik ohne allen merklichen konstruktiven Zugriff sich dem »Triebleben der Klänge«. Aber obwohl Schönberg nie aufgelöster verfuhr als in dem noch bis in die melodischen Einzelgestalten hinein von allen Spuren der überkommenen Sprache gesäuberten Bühnenstück, fehlt es nicht an Gliederung: die Gesamtform ist deutlich zweiteilig mit der Zäsur in der Generalpause nach dem Höhepunkt, der Entdeckung des Toten; eine scherzoartige, wilde Partie hebt sich heraus, und das Ende ist – verwandt etwa Salomes Schlußgesang – geschlossener, wie eine ›Gesangsszene‹ behandelt, das vorher der fessellosen Gebärde überlassene Orchester zur Begleitung verhalten. Im Schwesterwerk, dem Drama mit Musik »Die glückliche Hand« op. 18, das verwandtes Ausgangsmaterial verwendet, dringt das Organisationsbedürfnis sichtbarer vor: es gibt eine deutliche, dabei sehr variierte Wiederholung des Beginns; jede einzelne Szene ist nach Klang und Charakter in sich fest geprägt und zur nächsten in Gegensatz; große, weit gespannte Melodien und verarbeitete Themen wie in der Schmiedeszene werden geduldet; der Lichtsturm ist motivisch entwickelt, und ein Abschnitt wirkt als Durchführung. Das ganze Stück ballt sich zu unbeschreiblich symphonischer Schlagkraft zusammen, wie denn die große Symphonie die ausgesparte Mitte in Schönbergs gesamtem Werk bilden mag. Die Klavierstücke op. 19 umgehen die Frage nach thematischer Arbeit und Artikulation der großen Form durch äußerste Verkürzung: doch wird in einem von ihnen, dem vierten, das Prinzip der ›Grundgestalten‹ wiederaufgenommen; das aufgelöste Motiv, mit dem es endet, fängt mit den Tönen der geschlosseneren Hauptmelodie an. Verfahrensarten, die man zu Unrecht dem späteren Zwölftonprinzip, dem vorgeblichen Kalkül, zuschrieb, traten schon inmitten der freien Atonalität voll ausgebildet hervor, ohne daß man dem viel Beachtung geschenkt hätte. So vor allem im »Pierrot lunaire« op. 21, einer Folge von ›Charakterstücken‹ wie die Georgelieder, auch wie diese und fast nach üblicher Liedweise thematisch gearbeitet, dabei aber seltsam geschrumpfte, gleichsam eingekochte Themen benutzend, die dem ganzen Werk etwas Gebrochenes, ironisch Uneigentliches verleihen. Unter solcher Ironie stehen denn auch die älteren Formen, die in trübsinnigem Spiel souverän beschworen werden, Passacaglia, Spiegelkanon, krebsgängiger Doppelkanon mit begleitender dreistimmiger Fuge. Das letztere Melodram, der berühmte »Mondfleck« des dritten Teils, stellt als Kunststück und Phantasmagorie vor Augen, was dann in der Zwölftonphase zum Ernstfall ward, die Idee der integralen Komposition, deren sämtliche Bestandteile »nur aufeinander bezogen« sind. Aber trotz der Zwölftonmode ist es bis heute kaum einem Menschen aufgefallen, daß die beiden Hauptbestandteile des »Mondflecks«, das Fugenthema und das Hauptmodell des Kanons, tongetreu als eine ›Grundgestalt‹ übereinstimmen. Die Orchesterlieder op. 22, das letzte Werk vor der jahrelangen Pause und dem Hervortreten der Zwölftontechnik, neigen zu großen melodischen Linien und ihrer vielstimmigen Verschlingung, aber auch zu Akkordbewegungen; man wird nach ihnen am ehesten sich ausmalen können, wie das um die gleiche Zeit begonnene Oratorium, die »Jakobsleiter«, aus dem bis heute nur kurze Bruchstücke bekannt wurden, beschaffen gewesen wäre. Auf der höchsten Erhebung seines produktiven Vermögens ist Schönberg verstummt.

Biographisch sind die Ursachen für die Wendung Schönbergs in den Jahren 1915-1923 noch unerhellt, und selbst musikalisch läßt sich, was damals geschah, nicht ganz überblicken, solange nicht das große Fragment der »Jakobsleiter« und das, was etwa sonst noch an Entwürfen zumal symphonischer Art aus jener Zeit erhalten ist, zugänglich werden. Sicherlich hatte der Krieg – Schönberg war selbst zweimal eingezogen – sein Teil an einem Schweigen, das nach der unbeschreiblich intensiven Produktion der zweiten und dritten Periode im Rückblick unvermeidlich dünkt.

1923 starb, während er bereits an der Serenade arbeitete, seine erste Frau; ein Jahr danach heiratete er die junge Gertrud Kolisch, die Schwester des großen Primarius, des authentischen Interpreten seiner Kammermusik. Der Beginn der Zwölftonphase ist spätestens 1922 zu datieren; ihre volle Entfaltung fällt zusammen mit einer Änderung von Schönbergs Lebensverhältnissen. Sie wurde bewirkt von seiner Berufung an die Berliner Akademie (1925). Von nun an war er der drückendsten materiellen Sorgen ledig, und als ihn die Diktatur Hitlers in die Emigration trieb, hatte sein Name, ohne daß ihm mit Ausnahme der Wiener Uraufführung der »Gurrelieder« unter Schreker (1913) je ein großer Publikumserfolg im üblichen Sinn zuteil geworden wäre, bereits so viel Autorität gewonnen, daß er auch in Amerika nicht allzu lange warten mußte, bis er eine Position fand, die ihm die Existenz sicherte. Manche Äußerung von Schönberg läßt eine gewisse Freude wenn nicht am Erfolg, so doch an dem unbeengteren Dasein erkennen; ohne sich zu zieren, hat er einmal etwas über das Gefühl geschrieben, das man empfinde, wenn man als sein Leben lang Geächteter allmählich unter den Anerkannten sich finde. Wenn vielen der späteren Werke der Stachel der früheren fehlt; wenn manche, das Wort recht verstanden, einen gewissen Konservativismus zeigen – Konservativismus nicht der Mittel, die folgerecht weitergetrieben werden, sondern der künstlerischen Gesinnung, die nun auf große runde Werke zielt –, dann mag man einen Zusammenhang mit dem beruhigteren Leben vermuten.

Die Zwölftontechnik, die solche Werke ermöglichen soll, besteht ihrem kompositorischen Sinn nach in nichts anderem als darin, das Verfahren thematischer Arbeit allseitig, ohne jeglichen Rest, ohne irgendeine dem Belieben überlassene Note zu handhaben. Jede Zwölftonkomposition beruht auf einer bestimmten Anordnung aller zwölf Töne, einer »Grundreihe«: etwa cis-a-b-g-as-fis-b-d-e-es-c-f, wie in Schönbergs erster Zwölftonpublikation, einem Walzer. Im allgemeinen hat er die Wahl dieser Grundreihe von dem ersten melodischen Einfall abhängig gemacht, niemals aus einer errechneten Tonfolge Themen willkürlich gebildet. Der gesamte Verlauf der Komposition ist aus der jeweiligen Grundreihe abgeleitet, sowohl alles Melodische wie die Zusammenklänge, in denen die Töne der Reihe »zusammengeklappt«, also gleichzeitig erscheinen; ebenso auch alle auftretenden selbständigen Gegenstimmen. Um Eintönigkeit zu vermeiden, wird die Grundreihe nicht bloß in ihrer ursprünglichen Gestalt verwendet, sondern auch in gewissen Abwandlungen, wie der aus der alten Kontrapunktik vertrauten Umkehrung, bei der jedes Intervall durch das gleiche in der entgegengesetzten Richtung ersetzt wird, also anstatt cis-a: cis-f; dem Krebs, also der mit dem letzten Ton beginnenden und mit dem ersten schließenden Reihe, und der Umkehrung dieses Krebses. Weiter kann die Reihe jeweils auf verschiedene Tonstufen übertragen werden, entsprechend der Transposition einer Melodie von einer Tonart in die andere. Doch ist die Zwölftontechnik keineswegs, wie man sie vielfach mißversteht, ein Tonalitätsersatz, da sie die musikalischen Ereignisse gleichsam hinter der Szene vorformt. Jede Komposition wird aus ihrer besonderen Reihe neu konstruiert, kein hörbares und unverrückbares Bezugssystem umfängt die musikalischen Einzelereignisse. Auf der Hand liegt, daß ein solches Verfahren nur dort sein künstlerisches Recht hat, wo es gilt, vielschichtige und komplizierte Musik zu festigen, und daß es nicht etwa dazu herhalten darf, auf billig-mechanische Weise das Komponieren zu erleichtern, Scheinmodernität zu fördern und simpel Gehörtes anspruchsvoll aufzuzäumen.

In manchen der früheren Werke aus der Zwölftonzeit, wie dem Klavierwalzer aus op. 23, von dem Schönberg sagte, man solle ihn spielen, als ob der Himmel voller Geiger hinge, oder auch der »Serenade« op. 24 und der Kammersuite op. 29, wird man heute einen gewissen Bruch empfinden zwischen der zuweilen beabsichtigten Leichtigkeit des Tons und der gepanzerten Gestaltung, der keineswegs gefälligen Farbe. Charakteristisch für den Schönberg jener Jahre ist ein Hang zu rhythmischen, metrischen und formalen Symmetriebildungen, einer Tanzähnlichkeit, die in der Zeit der freien Atonalität strikt ausgeschlossen war und nun mit Reihenmitteln konstruktiv herbeigeführt wird, etwa im Trio des Scherzos der »Serenade«, im Seitensatz der Kammersuite und auch in den »Tanzschritten« desselben Werks. Damals gab es, wenngleich höchst vergeistigt, gewisse Beziehungen zum gleichzeitigen musikalischen Neoklassizismus; drei der Werke dieser Phase sind Suiten. Der Choc, den sie auslösten – ohne Choc ist es niemals bei Schönberg abgegangen –, war dem von einst entgegengesetzt. Berg fragte bei den ersten Zwölftonkompositionen besorgt nach deren Gehalt. In Wahrheit trug sich abermals ein Verzicht, ein Reduktionsprozeß zu. Während in den zwar schon mit Reihen, aber noch nicht mit dem ganzen Zwölftonapparat umgehenden Stücken aus op. 23 und 24 noch der Expressionismus nachtönt – die vier ersten Stücke aus op. 23 verbinden ihn gänzlich mit der Konstruktion, und die »Serenade« gemahnt im Ton vielfach an den Pierrot –, verzichtet Schönberg in dem Augenblick, in dem das Konstruktionsprinzip unbedingt wird, wie in jenem genial primitiven Walzer und dann in der Klaviersuite op. 25 und dem Bläserquintett op. 26, in weitem Maß auf Ausdruck und bemüht sich um eine Art musikalischer Eisenkonstruktion. Er selbst hat immer wieder hervorgehoben, daß dort, wo die Musik neue Dimensionen sich erobert, andere zurücktreten. Er hat diese Einsicht wohl an der eigenen Erfahrung gewonnen; der Versuch, thematische Arbeit und Kontrapunktik zur totalen Konstruktion zu steigern; die unbeschreibliche Anstrengung, die es damals bedeutet haben muß, einen jeden Takt so durchzuformen, wie es einst nur die kunstvollsten Kanons verlangten, war mit einer Art Entspannung im inwendigen Kraftfeld zu bezahlen. Sie verursacht jenen Eindruck spielerischer Positivität; müßig zu fragen, ob dabei Schönbergs veränderter Seelenlage oder der objektiv technischen Entwicklung der Vorrang zukommt.

Seine Substanz bewährte sich, indem er dabei sich nicht beruhigte. Bei dem Musikideal, das dann seine Epigonen aus der Zwölftontechnik herauslasen, beharrte er so wenig wie Picasso beim Neoklassizismus. Die Schönbergsche Kraft, alles Gelernte zu vergessen, nichts als gesichert sich vorzugeben, hat nicht bloß den Neubeginn der Zwölftonwerke gegenüber den expressionistischen gestiftet, sondern sehr bald auch inmitten der Zwölftonkomposition aufbegehrt. Schon in der Kammersuite lockert sich die Starrheit des fast orgelhaft registrierten Bläserquintetts. Mit dem ersten Satz des Dritten Quartetts op. 30, einem von Schönbergs mächtigsten Stücken, wird die unerbittliche Verklammerung des musikalischen Zusammenhangs, bei aller Distanziertheit und Objektivität, wieder zum künstlerischen Ernstfall; nirgends so sehr als bei diesem Stück könnte man an den späten Beethoven, etwa das cis-moll-Quartett, denken; die ändern Sätze freilich, zumal das Intermezzo und das fast wie ein Muster an die Tafel geschriebene Rondo, neigen nochmals zur Entspannung. Lehrstückhaft sind auch die Orchestervariationen op. 31, denen René Leibowitz mit Recht ein ganzes Buch gewidmet hat. Aber in ihnen ist, schon mit der sich aufbäumenden Geigenmelodie der Einleitung, das Schönbergsche Ungeheuerliche zugleich wieder ganz präsent. Nicht umsonst zeigt man heute die Variationen gern als das Zwölftonstück schlechthin; die Einheit vollkommener Materialbeherrschung und musikalischer Anschauung rechtfertigt dies eine Mal die Rede vom Meisterwerk der Moderne. Hat man je die Variationen in der unbestechlichen Interpretation Hans Rosbauds vernommen, so möchte man glauben, es wäre der Musik noch einmal gelungen, aus sich heraus, ohne alles überredende Gehabe und alle stilisierende Veranstaltung, etwas vom Geist des ersten Satzes der Eroica zu beschwören. Das klingt, als könne es nicht anders sein und wäre immer schon so gewesen. Die überschwenglich spielende Verfügung über die selbstgesetzte Strenge, die Möglichkeit zur freiesten Versenkung in jeden Augenblick und jede Pointe werden klirrend und sprühend losgelassen in dem Operneinakter »Von heute auf morgen« op. 32, von dem Schönberg nicht fassen konnte, daß er nicht das breiteste Publikum hätte mitreißen müssen. Dann beginnt er nochmals, was dem traditionellen Begriff des Hauptwerks hätte genügen sollen, mit der biblischen Oper »Moses und Aron«. Sie bleibt, wie der symphonische Entwurf und die »Jakobsleiter«, Fragment, als werde der Kunst dort, wo sie unvermittelt nach dem Absoluten greift, ein Halt zugerufen.

Schönberg unterbrach die Arbeit am Moses, als die faschistische Gewaltherrschaft in Deutschland errichtet ward. Er verlor seine Position, die ihm vertraglich auf Lebenszeit zugesichert war. Das kollektive Schicksal hat er hingenommen, ohne sich über sein individuelles zu beklagen, ja ohne sich auch nur im Gedanken daran lange aufzuhalten; damals, im Frühjahr 1933, fiel das Wort, es gäbe Wichtigeres im Leben als Komponieren. Von diesem Munde gesprochen, bestätigt es den Ernst von Musik besser als jede pathetische Erklärung über die Würde der Kunst. Nach kurzen Wandermonaten emigrierte er nach Amerika; dort befiel den fast Sechzigjährigen die erste schwere Krankheit seines Lebens. 1934 zog er nach Los Angeles; 1936 wurde er dort Professor an der University of California. In seinem Haus in Brentwood Park wohnte er bis zum Tod.

Was er in Amerika schrieb, überträgt viel Wesentliches aus der zweiten und dritten Periode auf das Zwölftonverfahren. Das Vierte Quartett op. 37 und das Violinkonzert op. 36, im Duktus einander recht verwandt, gemahnen im Ton, in der Themenbildung, im Schwung der Form ans Erste Quartett und die Erste Kammersymphonie; in den früheren amerikanischen Jahren (1940) wurde auch die Zweite Kammersymphonie vollendet mit einem zweiten Satz, der sich der höchst erweiterten Tonalität der zweiten Periode bedient, aber die konstruktiven Erfahrungen der Zwölftontechnik rückblickend jenem Material zugute kommen läßt und sie zur Darstellung einer tragisch-symphonischen Idee von Mahlerscher Eindringlichkeit nutzt. Die Instrumentation des g-moll-Klavierquartetts von Brahms, die der Musik dessen fünfte Symphonie schenkte, ohne daß man Schönberg dafür viel Dank gewußt hätte, gehört in die gleiche Phase. Inmitten der Zwölftonproduktion selbst zeigen Violinkonzert und Viertes Quartett ein ganz Neues: zum zweitenmal die Emanzipation von allen vorgegebenen Schemata, die während der Umwälzung des Materials als Stütze herbeizitiert worden waren. Unschematisches Verfahren und abermaliger Durchbruch des Expressiven sind eines Sinnes. Der erste Satz des Violinkonzerts verschmilzt Sonatendurchführung und Scherzo; der langsame ist eine bilderreiche Variationenfolge, die zuweilen Charaktere hervorbringt wie die ersten Klavierstücke; das Finale ein Marsch, bei dem man nicht lange zu raten braucht, gegen wen er geht; die bis zur Lisztschen »Transzendenz« ausgenutzten Möglichkeiten der Geigenvirtuosität helfen den zugleich stählernen und wild aggressiven Ton realisieren. Sonatenhaften Geistes sind die vier Sätze des Vierten Quartetts. Aber die Sonatenform wird nur eben angedeutet, alle krassen Symmetrien werden vermieden; die Formidee des jüdisch-liturgisch einsetzenden langsamen Satzes ist sehr ähnlich der der »Entrückung« des Zweiten Quartetts. Die als Melodram durchkomponierte Byronsche »Ode to Napoleon« op. 41, mit der Schlachtmusik zu Beginn, gehört derselben Schicht an. Dann vollzieht sich ein Prozeß der Verkürzung und Abstraktion, mit all den Zeichen großen Spätstils, von dem Berg einmal sagte, daß er über den Rang eines Komponisten entscheide. Das Klavierkonzert op. 42 schweißt die vier Satztypen, wiederum im Gedanken an die zweite Periode, zu einem zusammen. Es hebt an mit einem lyrisch ausgesponnenen Andante, verdüstert und kompliziert sich, befreit sich in einem energischen Alla breve; es werden aber nach dem ersten Teil lediglich die Hauptcharaktere vorgeführt, und sobald sie da sind, ohne Gedanken an herkömmliche Entfaltung zu Neuem übergegangen. Der alte Schönberg zitiert den Expressionismus in ungemein knappen Werken von äußerstem Gewicht. Das einsätzige Streichtrio op. 45 ist wohl die aufgelösteste Kammermusik, die von ihm existiert. Zum ersten und einzigen Male wird das Prinzip aktiven Gestaltens – das Beethovensche Erbe – geopfert zugunsten eines passiven, fragmentarischen sich Überlassens an den Augenblick. Der »Überlebende von Warschau« op. 46 dagegen sucht und erreicht nochmals größte Straffheit und verbindet sie mit einer Macht des Ausdrucks, die das fast lästerliche Beginnen rechtfertigt, noch das trostlose physische Leiden der Opfer des Pogroms befreiend im geistigen Bilde festzuhalten. Das letzte, was fertig ward, ist die Phantasie für Geige mit Klavierbegleitung op. 47, abschnittweise komponiert wie die ersten Stücke, in ganz kurzen ›Intonationen‹ schärfster Prägnanz; die Gesamtform folgt einzig aus deren Gleichgewicht; bloß die Wiederkehr der ersten Intonation wird angedeutet.

Schönbergs Leben war seit 1946 von schwerer Krankheit beeinträchtigt; als er das Trio schrieb, glaubte er, bereits gestorben und wieder erwacht zu sein. Trotzdem hat er den Gedanken an den Tod von sich gewiesen, sich Zeitpläne ausgedacht, wie die beiden großen Fragmente zu Ende zu bringen seien, wohl auch die »Jakobsleiter« wieder vorgenommen. Die letzten Stücke hat er seinem wahrhaft vom Geist am Leben gehaltenen Körper abgetrotzt. Der Konflikt mit Thomas Mann, von dem viel Wesens und Geschwätz gemacht wurde, war zwischen den beiden Männern beigelegt; die Versöhnung hätte an Schönbergs achtzigstem Geburtstag bekanntgegeben werden sollen, er hat ihn nicht mehr erlebt. Am Ende drang die mystische Religiosität durch; über der Komposition von Psalmen nach eigenen Texten ist er am 13. Juli 1951 gestorben, wenige Tage, nachdem die Darmstädter Uraufführung des Tanzes ums goldene Kalb aus »Moses und Aron« unter Scherchen zum erstenmal ein großes Publikum mit der Wirkung eines Zwölftonwerkes bezwungen hatte.

Kaum erst ist abzuschätzen, was Schönberg, der Einzelne, schenkte und was er in der Geschichte der Musik als Ganzer bewirkte; nicht sowohl durch die Materialveränderungen und Neuerungen, an die das öffentliche Bewußtsein einstweilen sich klammert, als durch das kompositorische Werk, das er objektiv-gesellschaftlichen und geistigen Bedingungen entrang, die solches Gelingen schon kaum mehr dulden wollten.

1957

Schönberg: Serenade, op. 24 (I)

Die Krisis der romantischen Ausdrucksmusik scheint die Möglichkeit aller musikalischen Ironie in Frage zu stellen. Soll aus dem Gestaltungsbereich die Deskription von Seelenereignissen ausgeschlossen sein, die, abgelöst von ihrem gesamtmenschlichen Zusammenhang, mehr nicht bedeuten als psychologische Privattatsachen, an deren Darstellung der Komponist sein Genügen findet, ohne daß sie verbindlich zeugte für seine Existenz – soll wahrhaft solche private und unverbindliche Deskription aus dem legitimen Gestaltungsbereich ausgeschlossen sein: wie vermöchte dann Musik ironisch gar zu reden, da sie doch schon zur Zeit des heute so gänzlich suspekten Psychologismus nicht ironisch sein konnte mit jener Unmittelbarkeit, die ihr je und je gestattete, von Freude, Schmerz, Leidenschaft, Apathie beliebig zu künden? Ironie, als Haltung gebrochenen Wesens, sammelt notwendig ihr Strahlenspiel in der Weisheit des sprachlich beredten Begriffes, will nicht, wie noch Beethovens singbare Entsagung, eingehen in die unmittelbar bedeutende musikalische Begrifflichkeit, deren Intention untrennbar dem Ereignis des Erklingens zugehört, während Ironie gerade in der Distanz von Äußerung und Intention sich verschweigend bestätigt. Von Eulenspiegels Pritsche wüßte man nichts, träte sie nicht bereits mit einem Kommentar auf, und auch Mahlers umfassendere Ironie wird anders nicht ganz verständlich als durch die Kraft begrifflicher Assoziationen, die die Skurrilität der klanglichen Erscheinung psychologisch erst stiftet. Wenn von einem Werke, das den Bruch mit allem Psychologismus radikal aus sich heraus vollzieht, gleichwohl behauptet wird, es sei ironischer Art, ja seine symbolische Würde empfange es von der Ironie, so kann damit nicht die Inhaltlichkeit seiner Ausdrucksgehalte gemeint sein, die gewiß hie und da ins Ironische sich neigen, aber jeder psychologischen Fixierung widerstreiten. Vielmehr ist der ironische Grund von Arnold Schönbergs Serenade ihr Formgebaren, das bestimmend alles musikalisch Einzelne dem rechten Ort zuweist; ironisch allerdings als menschlicher Grund, aber nirgends doch gehalten, mit punkthafter Ironie die Form zu zersetzen, die es setzte. Solche formkonstituierende Ironie ist der Musik gestattet: denn die begriffliche Fassung ihrer Absicht vollzieht sich nicht im materialen Erklingen, nicht auch in einem psychologischen Regreß, der vom Augenblick des Erklingens zur assoziativen Reflexion leitet, sondern, dem Sinne nach, nicht allein genetisch, ehe die Musik anhebt. Hier ist wiederum nicht an Psychologisches zu denken, daran etwa, daß der Komponist, ehe er sein Werk konzipiert, erwägend sich Klarheit verschaffe über die Irrealität der Formen, die ihn umgeben, von solcher Einsicht sich gedrängt fühle, diese Formen nicht so zu brauchen, als ob sie noch Wirklichkeit hätten und sich entschließe, ihre Unangemessenheit an die Gehalte hervortreten zu lassen und sie offen zu desavouieren. Wo Erwägung und Produktion so blank ineinandergreifen, wird bald genug ein leerer Komponiermechanismus in Bewegung geraten, sei es, daß die Formen, sentimental festgehalten und höhnisch beweint, alles höheren Bezuges bar, zu Clichés kunstgewerblicher Fabrikation entwerden, sei es ernsteren Falles, daß die rationale Eindeutigkeit, die die Beziehung der Formen auf ihren Gegenstand zerstört und diktiert, zum Mittel wird, die hoffnungslose Formverlassenheit der ästhetischen Welt ästhetisch mitzuteilen. Schönbergs Ironie jedoch bleibt gleich weit entfernt vom bürgerlichen Behagen und von der nihilistischen Polemik. Ihre Apriorität ist die des fortbildenden Wesens, ihre Begrifflichkeit ist im objektiven, kritisch-dialektischen Verhältnis dieses Wesens zu den Formen vorgezeichnet, nicht in der psychologischen Stellungnahme des Komponisten zu den Formen konstatierbar; die Distanz von Äußerung und Intention schafft sie nicht als Unangemessenheit der Gehalte zu den Formen, nein sie wird selbst bedingt durch diese Distanz und trachtet, sie gestaltend zu überwinden. So überaus menschlich belastet ward diese Ironie, daß die leichten Sätze, die sie hervorspielte, paradox als große Konfessionen wirken; so tief liegt sie, daß sie den verwegenen Bau trägt als sicheres und verborgenes Fundament. Sie trägt ihn darum, weil sie, die Ironie eines Einzelnen, zugleich exemplarisch eine nach strengstem Maße zulässige, ja wohl eine heut und hier typisch geforderte Existenzweise verkörpert. Wie Schönbergs Serenade sich in solcher Ironie bewähre, darauf sei, wenn auch aus einiger theoretischer Entfernung von den musikalischen Vorgängen, an denen sie konkret zutage kommt, hingewiesen.

Der Meister der Fünf Orchesterstücke, der »Erwartung«, der Sechs kleinen Klavierstücke hat, so behaupten seine Feinde immer wieder, die Musik in Anarchie gestürzt, ihre Gesetze (ewig-natürliche Gesetze, sagt man, wie man etwa einmal die Rechtsnormen der bürgerlichen Gesellschaft als natürlich-ewig in Anspruch nahm) gesprengt, ihre Gegenstände dem Chaos blinder Triebe überantwortet. Nun ist nicht zu bestreiten, daß Schönberg die Tonart zu der Stunde als Bezugssystem preisgab, da sie nur noch ein willkürliches Bezugssystem war, dem die Zielrichtung der Musik entgegenläuft; daß er die Sonate opferte, als die melodisch-harmonische Struktur seiner Themen Symmetrie und Wiederholbarkeit im weiten wie im engen Raume ausschloß, daß er die hohle Monumentalität des neudeutschen Orchesterklanges zerschlug, weil sein musikalisches Ich zu mächtig war, um mit dem Schein des Überpersönlichen sich im Kompromiß zu versöhnen. Dies alles ist nicht zu bestreiten, nur freilich auch dann noch kein durchdringender Einwand, wenn es in die Anarchie führte, da keine Kunst das Recht hat zu bestehen, wenn sie nicht wirklich ist, und da die Wirklichkeit solcher Anarchie, wäre sie selbst nicht positiv, negativ wirklich würde, indem sie den Verfall des Unwirklichen erzwingt; viel weniger ein Einwand angesichts der positiven Fülle und unbegreiflichen Formgewalt, die gerade in jenen Werken Schönbergs herrscht, deren dämonischer Aufruhr alles musikalische Naturrecht, das heute sich proklamiert, als Ideologie entlarvte. Aber sogar in der positiven Fülle dieser Werke, ihrer aufgebrochenen Innerlichkeit, ihrer aus lyrisch-personalen Keimzellen gewachsenen Form erschöpft sich nicht die Fülle des Wesens, das sie hervorbrachte. Im Angesicht der Erfahrung, daß keine Form mehr existiert, es sei denn die aus dem Abgrund der subjektiven Innerlichkeit heraufsteigt, wird ihm die Erfahrung des äußersten Gegenteils: daß keine Innerlichkeit hier leben kann und Dauer gewinnen im ästhetischen Abbild, es sei denn, daß sie objektive Haftpunkte findet außerhalb ihrer selbst. Die Dialektik dieser konträren Grunderfahrungen – – Grunderfahrungen eben des sich entfaltenden Wesens, keine psychologischen Akte und gewonnen in der reinsten materialen Immanenz – wird zum Ursprung von Schönbergs Ironie.

Denn ungebrochen den Widerstreit der beiden Grunderfahrungen zu schlichten, verwehrt die Situation, in der das Ich steht und die seine wesenseigene Dialektik tragisch schärft. Nicht hat Schönberg der Aufrührer die Formen geopfert, um sich ungebundener selbst zu geben: Aufruhr und Ungebundenheit wurden ihm zur Pflicht, weil die Formen verfielen. Darum kann er nicht, wie mancher beruhigte Revolutionär, reifend sich umstandslos wiederum der Formen bedienen, denen er den Dienst weigerte. Zugleich aber wird ihm die Bekräftigung seines Wesens durch die Antwort der Formen zur leidenschaftlichen Forderung. Ihr genügt er paradox. Er kehrt zurück zur Grenze der Formen, wo er verweilt, ohne sie zu überschreiten; begrenzt sich selbst an ihr, ohne sich neu umfangen zu lassen; überwindet den Psychologismus, ohne vergangenes Spiel zu beschwören. Ironisch geschieht diese Rückkehr, da sie (nochmals: ihrem Sinne nach, nicht als psychologisches Faktum) der Grenze gedenk bleibt, der Unmöglichkeit, den Widerstreit der Forderungen zu beschwichtigen; da sie sich bescheidet, in zögerndem Abglanz ihn schwinden zu lassen. Der Widerstreit kommt nicht, wie in ironischen Werken minderen Ranges, in der Musik selbst als ästhetischer Widerstreit von Gemeintem und Form zutage. Die Form ist transparent und läßt das Subjekt stets überall durchscheinen; das Subjekt schränkt sich ein und bescheidet sich dabei, mehr nicht in Erscheinung zu treten, als die Form, die leichte, durchsichtige, ihm verstattet. Im »Pierrot«, der die Wendung ahnen läßt, leitet die Ironie des dichterischen Vorwurfs sacht zu solcher Konsequenz; die Serenade vollzieht sie frei aus sich selbst heraus, und ihr ironisches Geheimnis mag man in dem suchen, was sie verschweigt: der Antinomie von Formforderung und entbundener Subjektivität, dem dunklen Grunde all ihrer Anmut.

Bis in die thematischen Zellen wirkt die Verschwiegenheit:

Der Hauptgedanke des einleitenden Marsches ist keine jener Schönberg-Melodien, die, weithin aus sich herausschwingend, die Struktur eines ganzen Satzes bestimmen, ohne Rücksicht auf die totale Anlage geöffnet und vegetativ einem unbekannten Organismus zustrebend; auch keines jener komplexen Themen der späteren Zeit, die, aus bunt wechselndem Motivmaterial gebildet, unvermutet zur Einheit höherer Ordnung sich fügen. Es ist ein geschlossenes Thema, eines, das in sich fertig keiner Ergänzung bedarf, das in eine Form aufgenommen werden kann, nicht die Form bildet, kurz nach herkömmlichen Begriffen eher ein Rondo – als ein Sonatenthema. Seine Geschlossenheit ist indessen auch nicht einmalig und unwiederholbar wie etwa die der großen Klarinettenmelodie des Orchesterliedes »Seraphita«. Die knappe, siebentaktige Periodisierung, die Sparsamkeit der Motivik, das festgehaltene, absichtsvoll die freie Bewegung hemmende b: all dies läßt in dem selbst doch recht asymmetrischen Melos bereits die Symmetrie vorfühlen, die seine Umkehrung und Wiederholung getreu regelt. Verschwiegen ist das Marschthema: verschwiegen, weil es nicht stürmisch das Ganze bekennt, verschwiegen, weil es nicht als Einzelnes vollen Sinn beansprucht, verschwiegen auch in der unpathetischen und geheimnisvollen Sachlichkeit des Tones. Und ironisch ist seine Verschwiegenheit, das Subjekt verschweigt sich in ihr und die Form haftet so locker am Material, daß sie stets labil dem subjektiven Willen gehorcht, wenn er etwa durchbricht. Sie haftet locker und haftet dennoch. Dafür eben ist in der weisen Unentschiedenheit der Thematik gesorgt, die zu geschlossen ist, um eine dialektische Durchführung zu erheischen, in der das subjektive Übergewicht die Form zerschlagen müßte, zu offen wieder, um eine subjektfremde Selbstherrlichkeit der Form zu schaffen, wie es im romantisch gespielten Rondo wäre. Unter solchem Aspekt wird man es als Leistung des tiefen und reifen Taktes würdigen, daß der Marsch wohl eine Durchführung hat, in der für Augenblicke Gleichmaß und Freundlichkeit der Form sich gefährden: daß aber doch diese Durchführung in engen Dimensionen, scharf gesondert von der Exposition und eher kontrastierenden denn fortsetzenden Charakters, als thematisch beziehungsreiches Mittelstück, als Trio vernommen wird und damit die Gefahr beruhigt, die sie als Durchführung selbst weckte. Unter solchem Aspekt hat man es weiter nicht als ästhetisch-reflexives Teilmoment, sondern als konkret-musikalische Notwendigkeit aufzufassen, daß unter den sieben Sätzen der Serenade keiner sonatenhaften Geistes sein durfte. Endlich erhellt sich unter solchem Aspekt erst das Rätsel, warum die Serenade kein Finale erhielt. Nach einem Quidproquo aller Themen, deren jedes fast sich in ein anderes kostümiert, kehrt der Anfang, der sichere Marsch wieder, als wäre inzwischen nichts geschehen. Die Rückläufigkeit in den Beginn, die mit jener Wiederholung anhebt und beinahe glauben macht, es sei gleichgültig, was anfange und was schließe in der Serenade, mag das größte und kühnste Symbol ihrer Ironie sein. Läßt sie doch, lächelnd nachträglich, das ganze Werk als Rondo erscheinen; die Genauigkeit, die es rundet, maskiert flüchtig nur den Zufall, der aufhört, und die Geschlossenheit, die sich geflissentlich übertreibt, läßt schärfer die Offenheit der Anlage erkennen, die guten Teiles den Sinn der Serenade ausmacht. Man überzeugt sich von der strengen Legitimität jener Lösung dann, wenn man andere Lösungen fingiert: ein Sonatenfinale höbe das Gleichgewicht der Serenade auf und verstörte die Transparenz der Form; ein neuer leichter Satz, ein Rondo vielleicht wie das des Quintetts, nur minder dicht, könnte nicht jene Einheit stiften, deren gerade die losen, unsonatenhaften Sätze bedürfen. Schönbergs Antwort auf das Problem ist paradox wie das Problem selbst und das Problem der Serenade: er öffnet, indem er schließt. Die weise Unentschiedenheit, die am Marschthema gerühmt wurde, gilt auch für das Verhältnis der Ecksätze zueinander; zu suitenmäßig ist der Marsch, um ein gewichtiges Gegenstück zu balancieren, zu unvollendet in sich, um sich spielend vergessen zu lassen. Vielleicht darf man diese Paradoxie ein Stück weiter noch interpretieren und folgern, einer Musik an der Grenze sei nicht die Endlichkeit in den Formen, nicht die Unendlichkeit subjektiver Transzendenz eigen, sondern ironisch müsse ihre letzte Auskunft die Frage bleiben: die Frage in der Form und über die Form hinaus.

So erklingen denn freilich auch, wenige Takte vorm Ende des endelosen Finales, nochmals zwei lyrische Stimmen aus der Serenade, das Lied ohne Worte und das Triothema der Tanzszene, und durchbrechen unmittelbar, was mittelbar so sicher sich zurückgewandt hatte. Und es wäre die Serenade nicht das reale Zeugnis einer großen menschlichen Existenz, das sie wahrhaft und, aufs neue sei es gesagt, exemplarisch ist, erschütterte nicht ihre tragische Heiterkeit stets und stets wieder das gewaltige Ich, das in ihr sich beschied. Was an Liedhaftem die Serenade singt: das Petrarca-Sonett, das Adagietto und vor allem der einzige Variationensatz, dessen kristallene Künstlichkeit von der innigsten Seele durchleuchtet wird – aber auch die Zärtlichkeit des Menuetts, die aus dem Pierrot fern herübertönt, und das Tanzlied, das zugleich zur Tanzszene sich vervielfacht, dies alles, was das lyrische Selbst offenbart, in der gebrochenen Form und sie durchbrechend, das erst gibt ihr die schwere Süße des einsamen und männlichen Gelingens und dringt zu den Menschen dort noch, wo die Form schmerzlicher sich verschränkt.

Schönberg: Serenade, op. 24 (II)

Von der Serenade ist in »Anbruch« und »Pult und Taktstock« oft und ausführlich die Rede gewesen. Im Schönberg-Sonderheft des »Anbruch« (1924) hat Erwin Stein die Technik des Werkes eingehend diskutiert; gelegentlich des Venezianischen Musikfestes (September 1925) habe ich in »Pult und Taktstock« versucht, den geschichtsphilosophischen Ort des Werkes zu bestimmen*. Es sei hier nur nochmals kurz erinnert an den Stil des Stückes, so wie er sich von Schönbergs jüngsten Werken aus gesehen darstellt.