Der getreue Korrepetitor

Interpretationsanalysen neuer Musik

Anton Webern: Lieder op. 3 und op. 12

In den ›Anweisungen zum Hören neuer Musik‹ wurde nur ein Teilkomplex dessen diskutiert, was zwischen jene Musik und das Publikum sich schiebt. Sieht man dabei einmal von den gesellschaftlichen Problemen ab, die in den Ratschlägen nicht berücksichtigt werden konnten, und beschränkt man sich auf konkret musikalische, so tritt zu den subjektiven Hörproblemen als Wesentliches hinzu, daß die meisten Aufführungen exponierter moderner Kompositionen deren musikalischem Sinn nicht gerecht werden, sinnlos bleiben. Kaum ein Hörer jedoch dürfte fähig sein wahrzunehmen, was die Aufführung selber verfehlt. Die Schwierigkeiten, welche die angemessene Interpretation neuer Musik aufwirft und deren sehr zahlreiche Interpreten kaum recht sich bewußt sind, sollen konkret erörtert werden. Die fortschreitende Erkenntnis der Interpretationsaufgaben soll den musikalischen Sinn entstehen lassen, indem die Widerstände bewältigt werden, die ihm entgegen sich werfen.

Wiederum sind Werke ausgewählt, die derlei Schwierigkeiten in beträchtlichem Maß bieten; solche, die zuweilen wohl dem, der nicht in sie sich versenkt, uninterpretierbar bleiben müssen. Zugleich aber sind sie, freilich mit ein oder zwei erheblichen Ausnahmen, technisch im herkömmlichen Sinn nicht besonders anspruchsvoll. Sie verlangen keine eigentliche Virtuosität und lassen von ernsthaft Musizierenden einigermaßen sich nachvollziehen. Auch dem Klangmaterial nach halte ich mich an Überschaubares. So wird wenigstens ein Problem, die Unterscheidung, Vermittlung und Integration weit auseinanderliegender Klangfarben, einigermaßen ausgeschaltet.

Ich beginne mit zwei ohne weiteres zugänglichen Zyklen von Anton von Webern, den fünf Liedern für Singstimme und Klavier aus dem Siebenten Ring von Stefan George, op. 3, einer genialischen Jugendkomposition, und den vier Liedern op. 12, dem ersten etwas Ausgreifenderen, was Webern nach den expressionistischen Miniaturen schrieb, übrigens zugleich dem ersten opus von ihm, in dem geistliche Texte vorkommen. Bei der Entfaltung der Interpretationsprobleme orientiere ich mich diesmal nicht systematisch an verschiedenen Kompositionsdimensionen und ihrem Verhältnis zueinander, sondern lasse mir die verschiedensten Darstellungsfragen vom Verlauf der Lieder so zutragen, wie sie in der Praxis des Probierens sich enthüllt haben. Ein gewisses Maß an Willkür ist dabei zu konzedieren. Denn in jedes Kunstwerk, und in die Interpretation eines jeglichen davon führen buchstäblich unendlich viele Zugänge; die Wahl eines jeden hat etwas Zufälliges; nur müssen alle im Kern des Werks, in seinem Gehalt konvergieren. Auch der Möglichkeiten, ein Werk zu verfehlen, sind unendlich viele, und es läßt da ebenfalls mit Beliebigem sich anheben. Aber von jedem solchen Beginn her müßten, wofern er aus der wahren Anschauung des Gebildes abgeleitet ist, seine sämtlichen Interpretationsaspekte sich eröffnen. So sagte mir Rudolf Kolisch einmal bei einer Probe, es sei relativ gleichgültig, was man beanstande; stimme irgend etwas nicht, und fange man nur an einer Stelle kritisch zu arbeiten an, so folge daraus das andere von selbst. So etwa, nicht als Rezept oder als sogenannte erschöpfende Behandlung wären die Analysen zu nehmen. Keine festen Regeln werden übermittelt, unter die bei der Interpretation alle mögliche neue Musik subsumiert werden könnte. Die polemische Stellung dieser Musik zur abstrakten Norm und zum sich selbst gleichbleibenden Vorrat der musikalischen Elemente bewirkt es, daß jedes Stück, das etwas taugt, vor neue und unerwartete Fragen stellt. Immerhin wird der Erfahrene die Wiederkehr typischer Fehler der Interpretation, wie das Fallenlassen von Noten auf schlechtem Taktteil, das Entstehen von Lücken in Melodien, das Versäumen des musikalischen Anschlusses von einem Moment zum andern, registrieren. Daß neue Musik jedes Allgemeine verweigere, bedarf ohnehin der Einschränkung. An den Webernliedern ist zu sehen, wie gewisse Grundstrukturen sich über den Kopf der einzelnen Kompositionen hinweg durchsetzen, aus denen dann auch wiederkehrende strukturelle Forderungen an den Interpreten folgen. Aber es ist wichtiger, an Interpretationsmodellen eine bestimmte Art des interpretativen Blicks, eine entziffernde und dann realisierende Verhaltensweise dieser Musik gegenüber zu lernen, als feste Vorschriften zu empfangen, die irreführten, sobald man sie unverändert festhielte. Mit den Ohren läßt sich einsehen, daß der musikalische Sinn nichts Esoterisches, ein für allemal Verschlossenes ist, sondern daß er an technischen Befunden sich greifen läßt. Er ergibt sich recht zwingend mit der Einsicht darein, wie eine solche Musik nun darzustellen ist.

Das erste Lied des Zyklus nach Gedichten von Stefan George op. 3 von Webern ist – wie das Gedicht – einleitenden, präludierenden Wesens, ein Aufklingen. Die Idee des Aufklingens müssen Sängerin und Pianist vorweg sich vergegenwärtigen. So sollte der Pianist, um den Ton des Ganzen anzuschlagen, sogleich den ersten Akkord zusammen mit dem hinzutretenden Baßton celestaartig klingen lassen, laisser vibrer, wie bei Debussy solche Wirkungen bezeichnet sind. Ähnliche Akkorde danach sind ähnlich anzufassen, also loszulassen und zugleich zu pedalisieren. Die Kunst ist freilich, gleichwohl jenen Akkord mit dem nächsten melodisch zusammenzubringen, denn die beiden ersten hohen Akkorde des Liedes umschreiben die ersten Melodietöne der Singstimme. Man wird das erreichen, indem man die obersten Noten der zwei laisser vibrer-Klänge ein wenig hervorkehrt.

Gegliedert ist das Lied dreiteilig, und die Dreiteiligkeit sehr deutlich auskomponiert. Der erste Teil ist als viertaktige Exposition aufzufassen, den Mittelteil, Tempo, Takt 5, trennt davon ein Ritardando. Er fügt sich bewegter, aufgelöster, bleibt aber rasch über einem orgelpunktähnlichen Grundton d stehen. Der letzte Teil, Takt 8, nach der Fermate, hält wieder inne. Während er dem Anfang entspricht, wirkt er unzweideutig als Abgesang, als zusammenschließende Kondensation.

Die vordringlichste Sorge, die um die sinnfällige Gliederung der Gesamtform, scheint demnach der Interpretation zunächst abgenommen. Um so mehr Aufmerksamkeit erheischt dafür die Artikulation im einzelnen, bis in kleinste Momente hinein, durch welche eigentlich überhaupt erst Töne zu Organen einer Komposition werden. Der erste Teil fügt sich aus drei Ansätzen, die einen engen Tonbezirk umspielen, jeweils durch Pausen voneinander geschieden (Takt 1 und 2, Takt 3, Takt 4).

Gerade bei dem, wenn man so sagen darf, konzentrischen Charakter dieser drei Phrasen, die alle um die gleiche Tonmitte, etwa f, gruppiert sind, wird es nun relevant, wie man sie, ohne ihre Einheit zu zerreißen, voneinander abheben kann. Das läßt an der Komposition sich ablesen. Der zweite Einsatz der Stimme, der Achteltriolen enthält, ist, gegenüber dem ersten, sprechender, rhythmisch verjüngt und muß demgemäß mehr parlando, zugleich aber auch intensiver als der erste vorgetragen werden.

Besonders zu achten ist auf die Klavierbegleitung des zweiten Taktes, die sich mit der Gesangslinie überkreuzt, eine kaum modifizierte Wiederholung von deren Anfang.

Diese Beziehung muß, durch besondere Deutlichkeit der Oberstimme des Klaviers, zu hören sein. Überhaupt ist bei diesem Zyklus, trotz aller lyrischen Unmittelbarkeit und klanglichen Zartheit, wichtig, daß thematisch musiziert, also Motivzusammenhänge klargelegt werden.

Der dritte Ansatz dann setzt, im Unterschied zum Pianissimo der beiden ersten, piano, also um einen Grad stärker, ein und steigert sich von dort aus dynamisch in etwas weiterem Umfang als die beiden ersten. Dem entspricht auch der Tonbereich: der dritte Ansatz, zu den Worten »von frommen tränen«, führt zu einem vorläufigen Höhepunkt a, einen Halbton höher als das as des ersten. Dem ist zu genügen, indem das Crescendo selber in dieser dritten Phase nachdrücklicher genommen wird als in den beiden ersten. Auch ist darauf zu merken, daß die Klaviertriole, mit der die Begleitung des dritten Ansatzes schließt, in ihrer Beziehung zu der Gesangstriole auf das Wort »kindischem« verständlich wird.

Auf den ersten Teil folgt ein Ritardando (5), bestritten bloß von zwei Sexten der linken Hand allein. Diese Sexten sind ein Rest der Triole des letzten Taktes des ersten Teils. Sie sind unauffälligen, durchaus überleitenden Charakters. Dem tragen die Interpreten Rechnung, indem an dieser Stelle die Bewegung nicht stockt, sondern verebbt. Der Beginn des Ritardandos muß noch im alten Tempo gespielt werden, erst bei der zweiten Sext soll man die Verlangsamung bemerken.

Beiläufig gesagt, sind solche Vermittlungen von einer typischen Fehlerquelle bedroht; agogische Vorschriften, besonders Ritardandi werden in neuer Musik, verglichen mit traditioneller, meist übertrieben, weil die Interpreten die Funktion der Abweichungen nicht genau wahrnehmen, und es resultiert das Gegenteil dessen, was ein solches Ritardando erzielen soll; anstatt daß es den Formverlauf herausarbeitete, unterbricht es ihn und macht ihn als Störung unverständlich.

Beim unmittelbar anschließenden Mittelsatz, der durch keine Zäsur vom Vorhergehenden abgetrennt werden darf, weil ja jenes Ritardando vom Anfangskomplex zu ihm geleitet, sollte die wahre Interpretation sich auf die Kontrastbildung durch die Setzweise des Klaviers und die höhere Lage der Singstimme allein nicht verlassen, sondern die Singstimme sollte von sich aus die Form modellieren. Das vermag sie durch die Tongebung. Diese muß hier, im Gegensatz zu dem gedeckten Klang des Anfangs, ganz hell und leicht sein, so wie es die Bezeichnung: tenuto-Striche und staccato-Punkte inmitten der Legatobögen, nahelegt. Besonders instruktiv dafür ist die Stelle »ein leicht beschwingtes«, wo nach »leicht« eine Pause geschrieben ist, während ein Bindebogen über diese hinweg zur nächsten Note führt. Die intendierte Wirkung ist zu erreichen, wenn man – das gleichzeitige Ritardando hilft dazu – die Silbe »leicht« nicht ihrem strengen Notenwert nach aushält, sondern etwas verlängert und dann deutlich von der folgenden Note absetzt, vor allem aber noch in der Pause auf die Zielvorstellung, also die absolut einheitliche Klang- und Ausdrucksqualität melodisch zueinander gehörender, jedoch voneinander auf irgendeine Weise gesonderter Noten achtet. Daß derlei Zielvorstellungen, die Verbindung mit dem, wohin die Musik will, so oft verfehlt wird, ist einer der Hauptgründe für den verbreiteten und vielfach unvermeidlichen Eindruck des melodisch Zusammenhanglosen in neuer Musik.

Weiter ist in dem Mittelsatz auf ein besonderes Kunstmittel zu achten, das gelegentlich schon in Schönbergs Georgeliedern, übrigens auch in Mahlers Lied von der Erde und anderen von dessen späten Werken vorkommt, das ungenaue Unisono. Begleitung und Singstimme sind an solchen Stellen zwar in ihren charakteristischen Tönen identisch, weichen aber in ihren rhythmischen Werten um ein Geringes voneinander ab, fallen nicht zusammen – eine Praxis der östlichen Musik, die wohl über den Exotismus in die europäische Kunstmusik drang. Die Funktion dieses Verfahrens ist es, noch da, wo die Stimmen einander am nächsten kommen, eine gewisse improvisatorische Lockerheit, prosahafte Unverbindlichkeit zu bewahren. Solche intendierte Ungenauigkeit erheischt selbstverständlich besondere Genauigkeit der Wiedergabe; nur wenn die rhythmischen Längen derselben Töne deutlich in Gesang und Klavier verschieden sind, werden die rhythmischen Schwebungen fühlbar.

Am Anfang des Liedes, der Überleitung und dem gesamten Mittelsatz ist zu verfolgen, wie die Singstimme, durch den Wechsel ihres timbres, den neuen Formteil individualisiert.

Der ausgehaltene tiefe Akkord, der übrigens nochmals zum Grundton jenes d hat, über dem sich die kadenzähnliche Stelle vorher abspielt, erfüllt dieselbe Funktion wie die beiden Sexten der Überleitung. Das will sagen, er schließt ebenso den vorhergehenden Formteil ab, wie mit ihm der neue, doppelpunktähnlich, beginnt. Weil diese Doppelfunktion sich hier, wie nicht selten in neuer Musik, in einen einzigen Klang zusammendrängt, ist es besonders wichtig, ihn so zu spielen, daß er auch wirklich leistet, was er soll. Die Fermate, die Webern über den Klang setzte, unterstreicht das. Aber sie allein genügt nicht. In dem Klang selbst müssen seine kritischen Töne hervortreten, also einmal das tiefe d, das ihn mit dem vorhergehenden verbindet, und zum anderen das cis, das von dem darauffolgenden c der Singstimme, dem Beginn des Abgesangs, gewissermaßen aufgelöst wird. Das d und das simultane cis stehen zueinander im Verhältnis einer großen Septime, einer starken Dissonanz. Für Musik, die derlei Material benutzt, ist es überhaupt wesentlich, daß man die Dissonanzen als solche vernehmbar macht, um die Innenspannungen der Akkorde zu versinnlichen. Daraufhin ist das Ende des Mittelsatzes, der kritische Akkord und der Anfang des Abgesangs zusammenzuhören.

Was den Abgesang anlangt, so möchte er um des Gleichgewichts mit den beiden vorhergehenden Teilen willen ebenfalls in sich charakterisiert werden. Das Wesen des Abgesangs ist ihm vorgezeichnet durch das Georgegedicht, das, wie die meisten jenes Zyklus, in den letzten Zeilen gleichsam seinen Gehalt sammelt. Das, ebenso wie der Gestus des Nachher, muß ihm anzuhören sein. Die Musik darf hier nicht mehr wie zuvor sich expandieren, sondern muß sich in sich zurücknehmen oder, nach einer Vortragsbezeichnung von Schumann, »in sich hinein« singen. Die Darsteller müssen um diesen spezifischen Charakter sich mühen. Weberns Anweisung »etwas langsamer als zu Beginn« unterstützt sie dabei. Der gesamte Schlußteil sollte, obwohl er wie der erste Crescendi und Diminuendi enthält, viel näher am Grundpianissimo bleiben. Die Silbe »möcht« seines zweiten Takts ist möglichst nahe zu dem Vorhergehenden zu ziehen. Sie ist über den Taktstrich hinweg zu musizieren, damit keine mechanische Zäsur sich einstellt; die beiden Takte sind aufs engste aneinander zu rücken.

Die letzte Phrase aber, die vier Noten »das rühre sein«, dürfen nur noch wie das blasse Nachbild des Vorhergehenden klingen, in einem Ton, den die Sängerin finden muß, gleichsam erstickter Ausdruck, der seine Eindringlichkeit gerade daraus zieht, daß er sich verschweigt.

Das zweite Lied verhält sich zum ersten, grob gesprochen, wie ein Allegro zu einer Introduktion. Zu dieser kontrastierend, zugleich sie einlösend, ist es ungemein schwungvoll vorzutragen, als ein Ganzes, wie in einem Bogen. Die Schwierigkeit dabei ist, inmitten des undurchbrochenen Zuges doch der reichen Innengliederung gerecht zu werden. Schematisierend könnte man das Lied zweiteilig nennen, aber es ist eine dynamische, keine architektonische Zweiteiligkeit. Mit anderen Worten, die Kurve verläuft so, daß sie an der Wendestelle minder steil wird, gleichsam Kraft sammelt, um dann am Schluß sich aufzuschwingen. Man könnte daraus beinahe das Interpretationsproblem des Liedes a priori deduzieren: nämlich die Aufgabe, seine Einheit undurchbrochen zu wahren und doch die Gestalt der Kurve treu nachzuzeichnen. Wirklich entscheidet sich das Gelingen des außerordentlich anspruchsvollen Liedes daran, ob die Interpretation die Scharnierstelle bewältigt; ob sie es vermag, sinnvoll innezuhalten und doch im Fluß zu verbleiben.

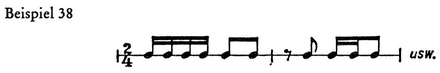

Die Aufgabe der Artikulation fällt vorab dem Klavier zu. Trotz des raschen Tempos muß man es wiederum durchweg thematisch, melodisch spielen, auch seine Sechzehntelbewegungen niemals bloß figurativ, etüdenhaft. Die Gesangsmelodie dagegen entfaltet sich allmählich und wird erst in den letzten Takten ganz explizit. Demzufolge sollte sie auch erst nach und nach in den musikalischen Vordergrund dringen. Zu den neuen Darstellungsmodi, die in solcher Musik verlangt werden, rechnet auch die eines raschen Espressivo. So sind etwa die Sechzehntelseptolen des Klaviers am Ende des zweiten Takts, in welche sich die vorhergehende, gewöhnliche Sechzehntelbewegung auflöst, trotz des Diminuendos und der verkürzten Notenwerte nicht unplastischer zu bringen als das Vorhergehende, nicht fallen zu lassen, sondern klar auszumusizieren. Bei dem Tempo des Liedes ist das in der Tat eine kaum ganz zu bewältigende Forderung. Aber auf ihr ist zu bestehen, nicht aus Pedanterie, sondern weil sonst, wenn es von dieser Stelle an wie in einem Perpetuum mobile weiterschnurrt, genau jenes Phänomen des Verlustes des Fadens eintritt, jenes Loch in der kompositorischen Kontinuität, das dem Verständnis neuer Musik mehr als alles andere im Wege ist. Beachtet werden muß weiter, wie auch die Auflösung am Ende des zweiten Taktes, die Septolenfigur, den melodischen Faden des Klaviers fortspinnt. Weberns Bezeichnung verlangt das ausdrücklich, wenn man sie nur genau genug zu lesen versteht. Viele Interpretationsprobleme lösen sich, sobald man mit geduldiger Insistenz, mikroskopisch, die Noten anblickt. Auf jene Septolenfigur führt ein Crescendo hin, so daß sie relativ stark, faßlich eintritt und erst in ihrem wie immer auch schnellen Verlauf bis zu dem abschließenden Akkord sich abschwächt. Nur indem man dieser Vorschrift minutiös gehorcht, ist die Gefahr eines melodischen Lochs in der Begleitung zu bannen.

Ähnlich melodisch muß die darauffolgende Triolenstelle in der Oberstimme des Klaviers, die im dreifachen Piano beginnt, gespielt und allmählich zum Espressivo geführt werden; um keinen Preis gehudelt. Das ist dadurch zu erreichen, daß man jeweils die kritischen Ecknoten der Triolenphrase fis, gis, a, as, d ganz leicht betont, so wie es die Crescendozeichen Weberns verbildlichen.

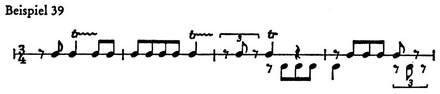

Ein wirklich außerordentliches Darstellungsproblem jedoch bietet, wie gesagt, die Wendestelle des Lieds, die Zäsur, ein Ritardando vor dem Accelerando, mit dem dann der Schwung des Lieds anhebt, der bis zum Ende trägt. Ich maße mir nicht an, Ihnen die allein richtige, schlechthin überzeugende Lösung des Darstellungsproblems vorzutragen, ich sage Ihnen nur, was mir am plausibelsten scheint. Zu verwirren droht zunächst die zeugmatische, kreuzweise Konstruktion: der Anfang der Phrase der Singstimme, mit der der Zäsurtakt beginnt, setzt ein, während das Klavier den vorhergehenden ersten Hauptteil zu Ende führt – das Lied insgesamt ist ja, wie Sie sich erinnern werden, zweiteilig zu verstehen, mit jener Zäsur inmitten. Man wird dabei konsequent ähnlich verfahren müssen wie vorher bei der Septole. Das Klavier spielt das Ende dieser Phrase so deutlich und genau aus, daß die anschließende Zäsur nicht unvermittelt auf ein chaotisch Zerfließendes folgt, dennoch aber so sehr diminuierend, daß der mit dem Phrasenende sich überkreuzende Einsatz der Singstimme, trotz des ppp, durchkommt.

Das Ritardando indessen ist an der Zäsurstelle, der crux des Ganzen, aus der rhythmischen Gestalt abzuleiten. Maßgebend ist das Viertel vor dem Ritardando, eintretend mit der Silbe »nacht«. Die Sechzehntelbewegung des Klaviers als solche ist festgehalten, eben um den Schwung auch während der Zäsurstelle nicht zu verlieren. Aber sie ist nicht mehr einer durchlaufenden melodischen Figur anvertraut, sondern zwischen die beiden Hände verteilt.

Durch diese Aufteilung wird die dem Buchstaben nach fortgesetzte Bewegung durch den Satz ihrem Sinn nach zugleich gehemmt. Danach haben die Interpreten sich zu richten. Sie müssen etwa von dem Kontra-as an schon unmerklich verlangsamen und diese Verlangsamung über die nächsten beiden Viertel so weiterführen, wie es abermals in der Setzweise, nämlich den relativ längeren Pausen in der linken Hand, vorgebildet ist, aber gleichwohl so, daß man das Grundtempo immer weiter durchspürt.

Dabei jedoch muß die Verlangsamung zu Beginn des zweiten Takts der Zäsur so entschieden sein, daß Zeit bleibt für ein Accelerando, das erst in dem nächsten Takt, mit dem Wechsel zu Viervierteln, das volle Haupttempo wieder herstellt. Mit dem Accelerando entwickelt sich aus dem, was die rechte Hand unmittelbar vorher bringt, zum erstenmal eine wogende Gestalt in der rechten Hand des Klaviers. Unmerklich eingeführt, ist sie das Modell des gesamten Schlusses, durch das sich dessen Elan nochmals in sich, durch ein Auf und Ab, gliedert. Darum ist dies Modell sehr entschieden zu exponieren, das Auf und Ab auch durch die Dynamik, Crescendo und Diminuendo, zu beleuchten. Ebenso soll dann der Klaviereinsatz der rechten Hand bei Tempo 1 wogen; das Crescendo beim Ende des Takts wäre sehr energisch durchzuführen. Nach der Senkung bis zum Piano des zweiten Taktteils im nächsten, dem vorletzten Takt abermals sehr crescendieren, in der linken Hand schon während des ersten Taktteils, in der rechten im zweiten und dritten. Die Begleitung des letzten Viertels dieses Takts bringt Oktaven, bei Webern höchst selten. Dies Besondere der Komposition muß sich auch in der Wiedergabe spiegeln; gemeint ist offenbar eine Art Stehenbleiben, eine stentato-Wirkung, obwohl sie nicht als solche notiert ist. Dagegen ist dann der letzte, nochmals bis zum äußersten crescendierte Takt als ein auskomponiertes Accelerando zu lesen.

Das Lied ist primär vom Klavier her zu denken. Die Singstimme sollte es als ein einziges, aber in Wellen verlaufendes Crescendo disponieren. Auch sie muß das Wogende realisieren, zumal bei den Worten »nun muß ich gar«. Im letzten Takt, in dem erst die Stimme ganz sich entlädt, hängt alles daran, daß das in einer ungünstigen Mittellage lokalisierte fis auf dem Wort »haar« nicht fallen gelassen wird: das Crescendo, das auf diese Note führt, ist streng zu beachten. Es müssen zwei schwer betonte Noten unmittelbar aufeinander folgen, eben jenes fis, das auf den guten Taktteil kommt, und dann das hohe a. Danach, ob die Relation zwischen diesen beiden kritischen Noten adäquat ist, mißt sich, ob melodische Lücken vermieden werden, ob der Bogen des Schlusses wirklich verstanden wird. Die Realisierung des gesamten Liedes haftet an den zwei Tönen.

Beim dritten Lied läßt wiederum die Schwierigkeit vorweg sich benennen und, bis zu einem gewissen Grad, durch bedachtes Planen meistern. Auch es ist im Grundzeitmaß eigentlich rasch; die Viertel sind nur um zehn Punkte langsamer metronomisiert als die des vorhergehenden, mit 90. Aber es endet langsam. Ein über fünf Takte sich erstreckendes Ritardando mündet in den Schluß. Bei den abermals sehr knappen Dimensionen des Ganzen wird damit die Interpretationsaufgabe definiert: das auskomponierte Ritardando, als welches man das ganze Lied betrachten könnte, so zu vollziehen, daß es gleichwohl, im Verhältnis zum raschen Beginn, nicht steckenbleibt. Möglich ist das durch die Gestaltung der besonders reichen und differenzierten Details.

Die Tendenz zum Ritardando wird, nach Weberns höchst organischer Kompositionsweise, schon am Ende der ersten, der Allegro-Phrase antizipiert.

Für die Stimme ist es nicht leicht, dies Ritardando, vom Ende des dritten Takts an, natürlich, selbstverständlich zu singen. Die Besinnung auf das Gedicht mag erlaubt sein. Seine ersten Verse lauten: »An baches ranft / Die einzigen frühen / Die hasel blühen.« Ritardiert wird bei dem Wort »hasel«. Auf es wird gleichsam abstrakt hingedeutet mit dem Ausdruck »die einzigen frühen«; dann erst fällt jenes Wort »hasel«, der Name als Einlösung. Die Komposition fühlt in dem Vorfrühlingsgedicht etwas wie Scham: so als getraue man sich den Namen des hinfällig Blühenden nicht recht auszusprechen, das man dadurch gefährden könnte. Das Ritardando muß dies Zögern im Aussprechen spiegeln; liest man erst die Gedichtzeile laut, so wird der Ausdruck sich aufdrängen, und man muß ihn dann nur auf die Singstimme übertragen. Ebensoviel verlangt die a tempo-Fortsetzung zu den Worten »ein vogel«. Die unbetonte Silbe »gel«, in tiefer Lage, dabei relativ lang, wird, inmitten der äußersten Zartheit des Liedes, von unfreiwilliger Komik gefährdet durch ihre disproportionale Schwere. Dem ist entgegenzuarbeiten, indem diese Silbe unter gar keinen Umständen irgendeinen Akzent erhält, sondern nun wirklich ganz fallengelassen wird, beinahe so, wie Schönberg es in den Anweisungen für die Sprechstimme des Pierrot lunaire fordert, unbekümmert selbst um die buchstäbliche Länge der Note, die unbesorgt etwas verkürzt, von dem Folgenden abgehoben werden darf; auch hier ist das von Webern notierte Diminuendo genau auszuführen.

Mit dieser Phrase aber beginnt nun, »a tempo«, jener Mittelteil, der in den Abgesang mündet und der die eigentlichen Darstellungsprobleme aufwirft. Die Gefahr des Steckenbleibens wird verstärkt dadurch, daß dieser gesamte Mittelteil aus kurzen, zuweilen nur zwei Noten umfassenden Phrasen der Singstimme sich addiert. Man wird vor allem darüber wachen müssen, daß er, bis zu dem großen a des Klaviers, das den Doppelpunkt vor den Abgesang setzt, in sich einheitlich gerät. Technisch heißt das, daß, im Sinn des von Webern notierten a tempo, zunächst der Mittelteil sehr fließend, im Hauptzeitmaß vorwärtsgedrängt wird und daß die stockenden und zuckenden Einzelnoten der Singstimme diesen Fluß nicht aufhalten, sondern gleichsam in ihn hineintropfen. Wenigstens von »erwärmt« an, wo auch der Klang der Stimme sich erwärmen soll, wäre einen Moment lang eher unmerklich zu beschleunigen. Diesem Erwärmen muß dann, durch die schmerzlichen Akkorde vermittelt, ein Verblassen entsprechen. Das Ritardando aber ist so zu disponieren, daß es sich wirklich über die fünf Takte gleichmäßig verteilt. Man geht von dem Hauptzeitmaß aus und erreicht die Verlangsamung nicht sogleich, sondern erst als Ziel einer in sich kontinuierlichen Entwicklung. Das bedeutet, daß die Worte »und bleicht« und vor allem »das feld ist brach« noch als Glieder des bewegten Mittelteils gefühlt, nicht etwa von ihm abgetrennt werden. Selbst die letzte Zeile der Phrase »der baum noch grau« soll zwar verklingen, darf aber nicht die Linie zerreißen.

Der Schluß, wie der des ersten Lieds, ist ein Abgesang. Diese Funktion muß unzweideutig werden: vielleicht ließe sie sich am ehesten so umschreiben, daß die Zeile »Blumen streut vielleicht der lenz uns nach« wie das Zitat eines unbekannten Originals klingen sollte. Aber es ist leichter, solche Ideen literarisch auszudenken, als sie technisch-musikalisch zu realisieren. Zunächst ist der Doppelpunktcharakter des großen a des Klaviers, mit dem der Mittelteil endet, dadurch offenbar zu machen, daß es besonders lang gehalten wird, wie es beim Schlußglied eines langen Ritardandos ohnehin geziemt. Danach muß der Abgesang, obwohl er fast um die Hälfte langsamer ist als der Liedbeginn, quasi a tempo wirken. Das kann dadurch vorbereitet werden, daß der Einsatz der Begleitung, das b des Klaviers, das der Singstimme ein Achtel voraus ist, schon deutlich im neuen Zeitmaß, merklich rascher ist als das Ende des Ritardandos. Mit diesem Einsatz jedoch ist die rhythmische Geschlossenheit des Abgesangs zu definieren: die Notenwerte sind äußerst präzis, um keinen Preis schwebend wie das Vorhergehende zu nehmen, und die schlechten Taktteile dürfen nicht im mindesten schwächer sein als die guten. Schließlich ist der rein akkordischen Begleitung dieses Abgesangs Aufmerksamkeit zu widmen. Während in ihr eine aufsteigende Oberstimmenlinie sich bildet, sind doch, trotz des dreifachen Piano, von dem der Abgesang ausgeht, die Mittelstimmen nicht zu vernachlässigen: intendiert ist ein volles, rundes Pianissimo, ein Klang, wie ihn Arthur Schnabel unvergleichlich meisterte.

Das vierte Lied ist im Aufbau dem ersten eng verwandt, dreiteilig, wiederum mit einem kurzen, kadenzhaft in kleine Notenwerte aufgelösten Mittelstück. Die Schwierigkeiten sind überwiegend solche der Intonation, insbesondere der Unterscheidung der großen und kleinen Sekunden, deren Wechsel bis zur letzten Zeile das Melos durchherrscht. Zunächst sind die charakteristischen Intervalle eher zu übertreiben, kleine Sekunden besonders klein, große besonders groß – vergeht sich dabei die Sängerin gegen die temperierte Stimmung, so entschädigt dafür das plastische melodische Profil. Weiter – und das ist eine allgemeine Regel zur Interpretation neuer Musik –: die Tonhöhen sind sogleich, dezidiert, aufs genaueste zu treffen und ganz unverändert, ohne jedes Schwanken, festzuhalten. Interpreten, deren Gehör nicht ganz sicher ist, neigen zu einer gewissen Vagheit der Intonation, die es ihnen erlaubt, nachträglich, wenn sie sich orientiert haben, sich für die richtige Note zu entscheiden. Dieser Vorteil ist illusionär; er wird mit einer fatalen Mehrdeutigkeit bezahlt, die ebenso die reine Harmoniebildung verwehrt, wie die Melodie bis zum Unerkennbaren trübt. Kaum eine Unsitte ist dem Sinn gefährlicher.

Da in diesem Lied ähnlich wie die Melodik auch die Harmonik in sich kreist, in einem engen Tonraum angesiedelt, ist darauf zu merken, daß es sich nicht statisch festbeißt. Der gesamte Anfang muß durchaus fließen, wie es denn auch Weberns Vorschrift will. Besonders wichtig ist dafür wiederum, daß die erste längere Note, die erreicht wird, das fis zu der Silbe »taun«, nicht abbricht, sondern daß ihre Dauer innerlich gedrängt wird und daß die Triole der zweiten Verszeile möglichst unmittelbar sich anschließt. Der Idee nach müßte die gesamte erste Phrase in einem gesungen werden.

Der kadenzähnliche Mittelsatz setzt mit der höchsten Note des gesamten Liedes, einem g ein, und zwar im Pianissimo. Es ist dies aber kein unmittelbares, reales Pianissimo, sondern eines, das ein potentielles Forte substituiert, ein nach innen geschlagenes Forte, etwa wie ein stark, aber in weiter Entfernung angeblasenes Orchesterinstrument. Die Singstimme wird dem am nächsten kommen, wenn sie das von Webern bezeichnete An- und Abschwellen sehr genau ausführt.

Bei der Zeile »Fern fliegt der staub« ist die Singstimme Begleitung und das quasi konzertierende Klavier der von ihr ganz unabhängige, rhythmische Hauptpart.

Der letzte Teil soll das Tempo, trotz der Verlangsamung, wieder aufnehmen. Der angedeutete Quartsextakkord beim Ende seiner ersten Phrase, der schon die tonalen Reminiszenzen des letzten Liedes vorbereitet, muß sehr klar werden dadurch, daß die Endnoten e-g der Singstimme »und laub« und die Noten g-c-e des Klaviers besonders rein intoniert sind.

Den Schluß – auch er ähnelt dem des ersten Lieds – wünscht Webern »wie einen Hauch«. Es ist dabei die innere Entwicklung des gesamten Zyklus zu bedenken, der bis zum vierten Stück mehr stets auf das Extrem des Leisen und Aufgelösten sich hinbewegt; insofern ist dieser Schluß eine Art negativer Höhepunkt. Wie das gesamte Lied, wäre er dynamisch noch viel zarter als das erste und dritte wiederzugeben, um der Formtendenz des Zyklus willen. Man wird bemerken, daß er um so intensiver wirkt, je weniger Stimme die Sängerin bei den Schlußworten aufwendet, je mehr sie ausspart. Hier hat die Interpretation der Webernschen Kunst des Weglassens unmittelbar sich anzuschmiegen.

Nach dem negativen Höhepunkt, dem des Verschwindens im fast vegetabilischen Seelenlaut, meint das letzte Lied eine Art von Rückkunft. Es könnte früher als die andern geschrieben sein. Jedenfalls ist es merklich schlichter. Nicht nur nähert es sich am Ende F-Dur, einem unaufgelösten Vorhaltsakkord, mit der unbeschreiblichsten Wirkung, sondern es hat auch strukturell weit mehr mit dem traditionellen Lied gemein. Der Klavierpart mahnt an dessen Idee der Begleitung, emanzipiert sich nirgends allzu weit von der Singstimme, bietet einen relativ geschlossenen, auch rhythmisch kaum getrübten Klangspiegel. Dem hat die Interpretation sich anzupassen; allgemein wohl gilt die Regel, daß der Grad der Einfachheit oder des Differenzierten der Wiedergabe dem der kompositorischen Faktur selber gleich sein soll. Nach dem Vorhergehenden verlangt das Lied nicht allzu viel, und der Gesang kann sich ganz auf die expressive Darstellung, zumal die des strahlend leisen Schlusses konzentrieren. Die Begleitung ähnelt einer herkömmlich-akkordischen durch stufenweise Fortschreitung der Harmonie; die Harmonien selber aber sind atonal; darum verstehen die Fundamentschritte sich doch nicht so von selbst wie in tonaler Musik. Demgemäß muß das Klavier besonders den mit jedem Takt wechselnden Baß bis zum Ritardando hervorheben.

Das darauf folgende a tempo hätte sehr deutlich zu erfolgen, eher etwas flüssiger als der Beginn. Technisch ist selbstverständlich das hohe a der Stimme im dreifachen Pianissimo sehr exponiert; dies Pianissimo darf nicht mit einem neuen Ansatz, einem Unterbrechen erkauft werden. Zwischen dem vorhergehenden Ritardando und der kritischen Note, die das umschriebene F-Dur herstellt, darf keine Differenz aufkommen.

Weberns während des ersten Weltkriegs entstandener Zyklus op. 12 ist viel später als die Georgelieder op. 3. Prinzipiell unterscheidet er sich von dem Jugendwerk durch Gebrochenheit, ein Indirektes, Reflektiertes. Die Georgelieder, wie sehr auch sublimiert und, wie ich es nannte, in sich hinein lauschend, haben dabei doch ihren Gegenstand, die Gedichte, so unmittelbar angeschaut, wie lyrische Musik, wie irgendein Schubertlied. Die Lieder op. 12, in denen Webern, nach einer Phase äußerster aphoristischer Zuspitzung, erstmals den Punkt des reinen Ausdrucks verließ und, sei's in noch so knappem Raum, wiederum sich expandierte, holen zu diesem Ende, wie aus Erinnerung, gewisse Formtypen: Volkslied, Ländler, Walzer herauf. Selbst das zweite Lied, auf einen Text der Chinesischen Flöte gleich Mahlers Lied von der Erde, zeigt einen leise retrospektiven Zug, im Gedächtnis etwa an den zehn Jahre älteren Georgezyklus von Schönberg. Die Haltung des op. 12 Weberns insgesamt wäre dem von Schönbergs Pierrot lunaire zu vergleichen. Dem Schrumpfungsprozeß wird, unmerklich fast, Einhalt geboten. Der Habitus hat etwas eigentümlich Beschwörendes. Er ist der einer imaginären Rückkunft von weither. Dem einmal in sich zurückgegangenen lyrischen Subjekt Weberns sind keine etablierten musikalischen Formen geradenwegs mehr erreichbar. Aber ohne einen sei's auch minimalen Halt an ihnen dünkte die Objektivierung, die ihm vor Augen stand, aus der fensterlosen Komposition heraus damals noch nicht möglich. Solche Gebrochenheit mit rein musikalischen Mitteln sinnfällig zu machen – das ist das Grundproblem, dem die Interpretation sich gegenüber sieht, und auch hier hat sie zur Richtschnur einzig die kompositorischen Vorgänge selber.

Das erste Lied, »Der Tag ist vergangen«, ist ein geistliches Volkslied. Webern hat versucht, den Text in seinen eigenen lyrischen Innenraum heimzubringen, indem er ihn nachbildhaft, wie ein schattenhaftes Erinnern, ins extrem Zarte transponierte. Die Fühler der Komposition tasten, mit der trauernden Behutsamkeit des fast Vergeblichen, nach dem ganz Einfachen. Ganz einfach ist sie durch asketische Sparsamkeit und spricht doch die kunstvollste harmonische Sprache. Disponiert ist nach den zwei Strophen des Textes. Die erste gehorcht musikalisch dem Metron der Verse, ein regelmäßiger Achttakter wie in tonaler Musik, in der Mitte ein deutlicher Halbschluß aus rhythmisch nachschlagenden Achteln, auch er Nachhall des Überkommenen. Die innere Dynamik, welche über das Schema des Vierzeilers hinaustreibt, wird, zumal im Nachsatz dieser ersten Strophe, allein der warmen, weite Intervalle ausnützenden Melodie der Singstimme anvertraut. Die Klavierbegleitung aber ist vielfach rhythmisch unregelmäßig, etwa so, als suche das Instrument, tappend wie im Dunkeln, mit der Singstimme zusammenzugehen, und bliebe ihr doch fern, gar nicht so sehr viel anders, als Berg, aus dramatischer Absicht, bei einem der getrübten Volkslieder in der zweiten Wirtshausszene des Wozzeck verfuhr. Um richtig zu begleiten, muß der Pianist diese Idee seiner fragmentarischen Vierteltriolen zu den Achteln der Stimme sich vergegenwärtigen, die eines ohnmächtigen Kontakt Suchens. Er muß zugleich die Schwere seiner tiefen Akkorde, ihre geheime Tam-Tam-Wirkung ausschöpfen; die linke Hand müßte bei dem Wort »Nacht« stärker sein als die rechte, und ähnlich müßte auch in den folgenden zwei Achteln differenziert werden. Die Singstimme selbst aber sollte durch die Intensität, die sie im Nachsatz hergibt, ihr eigenes metrisches Schema übersteigen.

An diese erste Strophe, verbunden mit ihrem Endritardando, schließt sich ein instrumentales Nachspiel an, das zugleich zur zweiten Strophe überleitet. Es ist noch knapper als die Einleitung. Äußerste Intensität ist bei diesen zwei Akkorden geboten; den ersten sehr lang aushalten und natürlich diminuieren lassen, den zweiten ganz kurz; dabei über beide hin so kontinuierlich ritardieren, daß der frische Einsatz a tempo, die zweite Strophe, wirklich vorbereitet wird.

Bei genauem Studium des Anfangs der zweiten Strophe dürfte eine gewisse Verwandtschaft mit dem kadenzähnlichen Mittelteil in einigen der Georgelieder op. 3 bemerkbar werden. Diese zweite Strophe des geistlichen Liedes ist frei phantasierende Variante der ersten. Ausgewichen wird vor allem durch die Einschiebung eines Dreivierteltakts. Der hat dann seine Konsequenzen: suspendiert die Symmetrie der ersten Strophe. Damit ist nachträglich die Freiheit der harmonischen und melodischen Gestaltung auch in die Metrik gedrungen. Der phantasierende Charakter wäre jedoch ohne Rubato, streng im Tempo zu verwirklichen; denn das Rubato ist – wenn ich das Wort wiederum verwenden darf – gewissermaßen schon auskomponiert. Zumal das über drei Töne sich erstreckende Melisma zum Wort »Nacht« ist richtig vorzutragen. Es muß, durch ausbrechendes Crescendo, trotz leichtester Tongebung wie eine Koloratur wirken; die hinzutretenden Synkopen der linken Hand des Klaviers unterstützen das Improvisatorische. Das Ende dieser Halbstrophe ist, bei deutlichstem Diminuendo, rhythmisch genau auszuhalten, damit die Begleitung, die während der zwei Töne der Silbe zu schweigt, unmittelbar die Hauptmelodie aufnehmen kann. Das Klavier muß dabei, wenngleich im Piano, einigermaßen zufahren, pointiert spielen und dann der Singstimme die Stichnote für ihre Fortsetzung geben, die nun wiederum das Klaviermelos aufnimmt. Die letzte Phrase hat, nachdem das Lied in der Improvisation rudimentär sich ausbreitete, wieder zum verhaltenen Grundcharakter zurückgefunden. Am Ende ist abermals nach der höchsten Konzentration zu suchen, der des fast Ausdruckslosen; die Intonation der Singstimme zu den großen Intervallen im Klavier muß glockenrein glücken.

Das zweite Lied ist reicher, im späteren Verlauf des Klaviersatzes indessen, und auch in der Gesangsmelodie, geschlossener als die Georgelieder op. 3, und insofern nicht allzu schwer darzustellen. Es ist dreiteilig: eine lyrisch erzählende Strophe, dann ein melodisches sich Aussingen, dann wiederum ein Abgesang. Inspiriert wird das Lied vom Text, von der Idee eines Duetts zwischen Singstimme und Soloflöte. Der Instrumentalpart im Klavier aber beschränkt sich nicht auf die Nachahmung des Flötenklangs. Man könnte an die Serenade aus Schönbergs Pierrot denken, wo die Riesenbratsche von einem Cello überhöhend repräsentiert wird. An das Holzblasinstrument assoziiert sich eine ganze Fülle von Instrumentalfarben. Der Klavierpart muß klingen, als wäre es Kammerorchester, so farbig und phantasievoll wie nur möglich. Bei den drei hohen parallelen Akkorden im zweiten Takt der Einleitung etwa mag man sich eine Mischung aus Celesta, Flöte und Solostreichern vorstellen. Dieser Takt ist in seiner Art bei Webern singulär; mir ist sonst kein Fall von Akkordverschiebungen in parallelen Stimmen in seiner reifen Musik bekannt. Als ich die harmonisch mir allzu simpel dünkende Verfahrensweise einmal im Gespräch mit Berg monierte, meinte dieser unerschüttert, wenn Webern so etwas schriebe, werde es schon seinen Sinn haben. Es hat ihn in der Tat: das in fünf Stimmen gleichzeitig und gleichsinnig absteigende Sekundmotiv ist der kritische thematische Bestandteil des Ganzen. Er wird gesungen beim Ende des ersten Teils und dann, um ein großes Sextenintervall erweitert, auch zum Schluß des zweiten Teils »blühende Nacht«. Endlich erscheint das Sekundmotiv nochmals zu den letzten Worten der Singstimme in der Umkehrung, auf- anstatt absteigend, nun zu einer ganzen Phrase aus Sekunden erweitert.

Die thematische Relevanz der drei parallelen Akkorde will, daß sie selber ebenfalls thematisch gespielt werden, damit jene Relevanz der Aufführung sich mitteilt. Am einfachsten ist das wiederum zu bewerkstelligen, indem die Oberstimme der Akkorde ein wenig hervorgehoben wird.

Während die Gestaltung des Liedes im großen Umriß sich unmittelbar aufdrängt, gibt es doch beträchtliche Detailschwierigkeiten. So ist, nach dem Einschnitt auf das Wort »Baum«, der Einsatz »trug der Wind«, mit der Sechzehntelbegleitung in der linken Hand, meiner Erfahrung zufolge merkwürdig widerspenstig gegen seine Interpretation. Hält man sich ganz strikt ans Tempo, so wird die Stelle leicht steif und büßt den Zusammenhang ein. Die Singstimme sollte so weit vorwärtsgehen, daß die Klaviersechzehntel trotz des Staccato nicht sich dissoziieren, sondern zum melodischen Motiv sich verbinden. Da man das Phrasenende vorher unwillkürlich abklingen läßt, ist ein solches a tempo ganz natürlich. Das kurze Interludium nach »einer entfernten Flöte zu« entspricht der Melodie eines solchen Flötenliedes; die Passage ist in der rechten Hand sehr intensiv, solistisch, etwa im Gedanken an ein Englischhorn zu spielen.

Der ganze Mittelteil, von »Da schnitt ich« an, wäre als Rezitativ und Arie auf knappstem Raum zu denken; das Klavier dazu wieder, wie in der ersten Strophe des ersten Liedes, colla parte. Der Einsatz der Singstimme selber, »Da schnitt ich einen Weidenzweig vom Strauche«, verlangt zunächst eine Art von relativ raschem, zufahrendem Parlando. Dann aber muß sich die Stimme sehr warm, arios verströmen lassen und aussingen. Von »und mein Lied flog« an ist das Ganze bewegt zu halten, keine starke Zäsur darf nach »Antwort gebend« den Fluß stauen. Wann immer eine Komposition Momentum gewinnt, ins Rollen kommt – es fehlen für solche Augenblicke, die eigentlich die musikalische Form konstituieren, in der Sprache die rechten Worte –, muß die Wiedergabe ohne Scheu ihrer Intention sich überantworten. Mit der Intensivierung des Ausdrucks wird auch der Satz reicher, quasi polyphon. Demgemäß sind im Klavier wechselnde Stimmen herauszuholen: beim Ende der Gesangsphrase erst die rechte Hand, dann die linke, dann wiederum die rechte. Diese Neigung zu polyphonem Spiel darf während des Rests des Liedes nicht wieder verlorengehen.

Der Beginn seines dritten, letzten Teils, des Abgesangs, von »Seit jenem Abend« an, ist dadurch sinnfällig zu machen, daß er als sehr breiter Auftakt genommen wird. Dazu legitimiert sein Zusammenfallen mit dem Ende des Ritardandos. Der gute Taktteil dann, a tempo, wirkt wie ein Einlösen der Spannung, eine Art Tonika; mit ihrer Idee assoziiert sich auch die Harmonik der linken Hand. Von nun an duettiert das Lied unmißverständlich: darum ist der Satz der rechten Hand zunächst akkordfrei, rein einstimmig, quasi Flauto solo. Dieser Oberstimme der rechten Hand gebührt, gegenüber der bloßen Begleitung der linken, durchaus der Vordergrund. Erst dann, wenn der rechten Hand nochmals Akkordgriffe zugewiesen werden, ist im Gedanken ans polyphone Spiel die linke Hand abermals hervorzuheben, ein Achtel vor »in ihrer Sprache« jedoch wieder die rechte. Solche Hinweise mögen exemplifizieren, wie man der Forderung besonders bunten und phantasievollen Vortrags genügt, die von dem Lied ausgeht; Phantasie wird von dergleichen Hinweisen angeregt, nicht erschöpft.

Das dritte Lied dürfte von allen, die wir besprechen, das schwierigste sein und auch das bedeutendste. Beides hat denselben Grund: es ist höchst originellen, von allem irgend Vertrauten radikal verschiedenen Wesens. Davon, daß man dieses Wesens in seiner musikalischen Gestalt innewird, hängt ab, ob man es zustandebringt; wer diesen Zyklus Weberns studiert, sollte dem dritten Lied so viel Zeit widmen wie den drei andern zusammen. Der Text ist das Schlußgedicht der Gespenstersonate von Strindberg, die Webern besonders liebte. Fürchtete ich nicht, vergröbernd mißverstanden zu werden, so sagte ich, dies Lied sei wie das Fragment einer nie geschriebenen, kaum auch denkbaren Webernoper. Das Gedicht wäre am ehesten die ästhetische Stilisierung eines Swedenborgisch-mystischen Lehrgedichts zu nennen. Dessen sollte die Interpretation sich bewußt sein. Das Didaktische findet sich zusammen mit einem Moment des archaisch Ländlichen – schon das erste Lied kannte es –, Bäuerlichen; dies Element hat Webern wohl zu etwas wie einem ländlerartigen Typus veranlaßt, der die selbst schon gebrochenen Ländler Mahlers nochmals verfremdet. Die instrumentale Einleitung ist wie eine ferne Reminiszenz ans Mahlersche Rheinlegendchen. Dies tanzhafte Moment, dem dann übrigens merkwürdig der Walzer aus Schönbergs op. 23 ähnelt, müßte den gesamten Verlauf insgeheim tönen.

Die Form des Strindbergliedes ist zweiteilig. Der erste, kurze Teil erzählt die Vision. Er verhält sich zu dem Folgenden etwa so wie die Strophe zum Couplet in der Volksmusik. Der zweite, umfangreichere Teil steht in unsichtbaren Anführungszeichen, gibt die Lehre des »Verborgenen« wieder. Damit bereitet er Schwierigkeiten. Einmal ist jener Lehrteil vom erzählenden in der äußerst dicht gewobenen Komposition nicht so drastisch geschieden, wie etwa Berg in seinen Opern solche Elemente auseinanderhält. Hier muß die Interpretation der Komposition beispringen, das heißt, das Zwischenspiel so auffällig und intensiv herausarbeiten, daß das darauf Folgende zwingend als ein ganz Neues empfunden wird. Es sollte jäh ausbrechen, grell, wie ein aus dem Dunkel zuckender Kopf, im Gedächtnis an Munch, auch an Schönbergs Bilder.

Der erste, erzählende Teil, der dem vorangeht, ist zweiteilig in sich selbst. Sein Anfang ist, treu noch der Ländleridee, mit einer gewissen lyrischen Naivetät, zumal bei dem Melisma auf »Sonne« zu singen. Der Rest des ersten Teils jedoch muß bereits zur Vision sich wenden, indem die Stimme bei den Worten »den Verborgenen« erstickt, mit einem Klang des Unwirklichen, der dann jenes Ausbrechen des Klaviers motiviert. Das Ritardando am Ende des Zwischenspiels ist sehr energisch anzupacken, so, daß die Phrase wirklich mit einem Doppelpunkt endet: nur dann artikuliert sich die Form. Die Lehre des »Verborgenen« ist, nach der Konzeption des Dichters wie des Komponisten, nicht die eines Menschen. Weil aber der Musik, wie aller Kunst, die Stimme der Transzendenz als unmittelbare verwehrt ist, hat Webern dieser übermenschlichen Stimme den Klang des unmenschlich Objektiven verliehen, durch den des Berichts, quasi-episch. So redet ein alter Bauer, wie diese Botschaft komponiert ist. Wer den Tonfall Brechts, etwa sein Laotsegedicht im Ohr hat, dem wird am ehesten evident, was gemeint ist, so wenig auch Brecht mit Strindberg hätte zu tun haben mögen. Webern wäre aber nicht der große Komponist gewesen, der er war, wenn er dies Moment epischer, absichtsvoll-unbeseelter Transzendenz als bloß literarisches Stilmittel verwandt hätte. Es ist in die Komposition hineingezogen, und zwar durch deren Verhalten zum Text; durch und durch anti-expressiv, schon bei der Behandlung kurzer Phrasen wie »das Gute übet« und »Zornestat«; hier besonders drastisch, weil durch die animalisch-unmenschliche, quasi-instrumentale Deklamation alle affektiven Assoziationen abgeschnitten werden; vor allem jedoch durch die nüchterne Komposition des Satzes: »und es wird dir frommen«. Verlangt es schon ein Äußerstes von der Vorstellungskraft der Sängerin, diesen Aspekt herzustellen, ohne die Grenze zum Lächerlichen zu überschreiten, so ist eine zweite Schwierigkeit fast prohibitiv: nämlich die Form zu schließen. Bis zum Ende dauert der Bericht über die Worte des Verborgenen. Aber die Komposition bleibt der primitiven Liedform, von der sie ausgeht, treu, indem allmählich, nach jener Sentenz »und es wird dir frommen«, die Stimme des Verborgenen sich vermenschlicht; das Ausdruckslose kehrt zum Ausdruck zurück. Diesen inneren Umschlag im zweiten Teil bewirkt ein kurzes Accelerando des Klaviers.

Die unmittelbar anschließende, homophon begleitete Fortemelodie der Singstimme, »der nur fürchtet, der sich hat vergangen«, wäre schon poco espressivo zu bringen, der Nachsatz »gut ist schuldlos leben«, über gehaltenen Harmonien und Trillern, ganz beseelt und lyrisch. Die beiden Schlußtakte des Klaviers aber enden in unverkennbarem Ländlerrhythmus und müssen demgemäß vorgetragen werden. Übergegangen wird vom Lehrstück über den Augenblick, da das Subjekt dessen Fazit zieht, bis zur rudimentären Reprise.

Bei der Interpretation des Liedes gebührt der Primat unbedingt der Singstimme und der Deklamation; von dorther ist die Form zu gestalten. Das Klavier bleibt, auch an den heftigsten Stellen, quasi Rezitativ, Begleitung, colla parte. Wo es hervortritt, macht es Einwürfe, formuliert keine selbständigen Stimmen. Eine Ausnahme davon wären einzig die ländlerhaften Partien, der Anfang etwa bis zum visionären Ausbruch und der allerletzte Schluß.

Das vierte Lied korrespondiert dem ersten durch seine kunstvolle Simplizität: war dieses das Destillat eines Volkslieds, so ist das vierte das eines Walzers. Mit diesem enthüllt sich der gesamte Zyklus als Form und damit die Disposition seiner Darstellung: das erste und letzte Stück presque rien, mit einem Minimum an äußerem stimmlichen Aufwand, dafür die beiden Mittelstücke weit ausgreifender, entfalteter. Diese beiden etwas längeren Lieder wären die Äquivalente von Andante und Scherzo. Das letzte aber erfüllt, freilich ganz verkürzt, die Funktion des alten Rondo-Kehraus. Webern hat hier den Typus der Bagatelle, den er von Beethoven ererbte und in den Quartettstücken op. 9 vollendete, auf die Vokalmusik übertragen. Die Komposition des Goethegedichts »Gleich und Gleich« ist eine Bagatelle für Singstimme und Klavier; so muß sie auch angefaßt werden, mit leichtesten Fingerspitzen. Vor dem unüberbrückbaren Kontrast zwischen dem Strindberg- und dem Goethelied braucht die Interpretation nicht zurückzuschrecken, sollte keineswegs um einen Ausgleich sich bemühen; die Architektur ist im suitenhaften Aufbau des ganzen Zyklus, im extremen Kontrast der Charaktere, nicht in irgendeiner Verwandtschaft der unmittelbar aufeinanderfolgenden Lieder zu suchen. Wie im ersten Lied wird im letzten ein einfaches dichterisches Gebilde von der differenziertesten musikalischen Sprache aufgesaugt. Die Parallele geht so weit, daß auch hier die erste Strophe als regulärer Achttakter komponiert ist, daß danach die Geschlossenheit solcher regulären Form gesprengt, erst am Ende nochmals an sie erinnert wird. Demgemäß ist »Gleich und Gleich« als aus der Bahn geworfenes, sich dissoziierendes Volkslied vorzutragen. Noch dort, wo die Musik die Verse in ihre Prosa überträgt, muß durch diese die Metrik von einst durchschimmern. In solchen Zügen berührt gerade dieser Zyklus sich mit einem Autor, an den man sonst bei Webern am wenigsten dächte, Strawinsky. Etwas wie eine Beschädigung des Volkslieds ereignet sich: Weberns Expressionismus streift dies eine Mal die surrealistische Dimension. Auch die Interpretation muß sie streifen, indem sie die volksliedhaften Momente ebenso unmißverständlich herausarbeitet wie die, wo jenen etwas angetan wird. Moment ist dabei wörtlich, im zeitlichen Sinn zu nehmen: die Beschädigung erfolgt bei der Zäsur der Lieder. Dort lenkt ein latenter Impuls sie ab. Je unverbindlicher, schwereloser, selbstverständlicher aber das Lied musiziert wird; je weniger die Wiedergabe es ins seiner selbst bewußte Hintergründige übertreibt, desto mehr gibt es her; jede Spur des Zelebrierens wäre von Übel. Die ersten instrumentalen Takte müßten, wenn Sie mir den anstößigen Vergleich gestatten, klingen wie die sublimierte Einleitung eines Kabarettchansons der Jahrhundertwende, etwa von Oscar Straus: eine verfremdete Rubato-Improvisation über einer Dominante.

Bei dem Achttakter dann ist das Sechzehntel der Singstimme nicht zu vernachlässigen, das ihr vom Klavier vorgegeben ist: es muß zwar äußerst kurz sein – ja kein Achtel –, aber keineswegs schwächer als der Rest. Wagners berühmte Ermahnung, das Orchester solle die kurzen Noten nicht vergessen, ist geradezu der Imperativ der Wiedergabe neuer Musik, und mit Grund hat man in der Schönbergschule leidenschaftlich darüber gewacht, daß er befolgt werde. Das ritardierende Zwischenspiel nach der ersten Strophe ist wiederum quasi-polyphon zu spielen: nämlich die Mittelstimme, also der obere Part der linken Hand, hervorzuheben. Dieser Part ist eine Variation des »Rests« der Gesangsmelodie. Damit das Lied an dieser Wendestelle nicht auseinanderklafft, ist es unbedingt geboten, den thematischen Zusammenhang zwischen dem f – e – c der Singstimme und dem verkleinerten f – e – b und f – e – gis des Klaviers prägnant klarzustellen. Das Ritardando muß hier immerhin so weit gehen, daß die beiden von Webern als »frei« bezeichneten Takte, die sich anschließen, hinlänglich vorbereitet sind; die tanzhafte Geschlossenheit darf nicht willkürlich, abrupt verlassen werden, sondern ihre Suspension muß aus dem Ende des metrisch regulären Teils resultieren. Am Improvisatorisch-Exterritorialen wirkt der Klang mit, durch die Pedalisierung, welche die beiden Klavierakkorde ineinander hallen läßt: das muß trotz des dreifachen Pianissimo vernehmbar sein.

Auf das Gesangssolo folgt eines des Klaviers, in zufahrender Weberngeste. Diesmal muß das rasche Tempo sich ganz unvermittelt wieder herstellen; früher hätte man »attacca« geschrieben. Der Griff der linken Hand muß schockhaft genau kommen und viel Körper haben; Eduard Steuermann spricht die Sprache solcher Klavierwendungen wie kein anderer. Die Stelle wird um so überzeugender geraten, je besser es der Singstimme vorher gelingt, ganz ungebunden ihr Solo vorzutragen, ohne das Haupttempo gänzlich zu opfern. In den vier kritischen Takten wäre der Zusammenhang zwischen der Gesangskadenz und der attacca-Geste des Klaviers als eine Balance des Kontrastierenden in der Interpretation zu fühlen.

Danach ist dann, damit das äußerst kurze Lied nicht zerbröckelt, bei »Tempo« sofort, ohne Umstände und höchst genau das Hauptzeitmaß wieder zu erwischen. Das ist deshalb von besonderer Relevanz, weil Weberns Formgefühl verlangt, daß der Augenblick des Durchbruchs in die Wiederaufnahme der Tanzform hinein nachwirkt; schon nach zwei Takten wird diese – in pointiertem Gegensatz zum gleichmäßigen Achttakter des Anfangs – ritardiert, so, als ob sie, nach der vorausgehenden Störung, nicht mehr unbeirrt zum Ende gelangen dürfte. Das Ritardando jedoch kann nur dann seinen Zweck erfüllen, wenn die beiden Takte vorher so genau im Tempo erscheinen, daß das Ritardando sich von ihnen wirklich unterscheidet. Durch das exakte a tempo ist zugleich etwas wie eine Reprise anzudeuten. Aus demselben Grund, um des Gleichgewichts der Form willen, muß dann das Nachspiel des Klaviers ohne Zögern und genau des Haupttempos sich versichern, weder also im Ritardando verharren, noch durch gar zu große Hast ins Belanglose abfallen.

Absichtlich habe ich Kompositionsanalyse und Interpretationsanalyse nicht schematisch voneinander abgegrenzt, obwohl in den Interpretationsanweisungen der Komposition durchweg der Vorrang zukam. Daß ich dennoch beides nicht strikt trennte, hat aber seinen Grund nicht allein darin, daß ich Monotonie vermeiden wollte. Sondern das Verhältnis von Komposition und Interpretation ist nicht einfach das von Schichten, die aufeinander sich aufbauen, sondern eines von dialektischer Wechselwirkung. Interpretationsfragen des Typus, wie eine schwierige oder gar rätselhafte Stelle durch ihre sinnliche Erscheinung sinnvoll werden kann, führen ebenso in Kompositionsfragen hinein, wie umgekehrt die Erörterung eigentlicher Kompositionsprobleme, solche der Formstruktur oder des thematischen Zusammenhangs, Interpretationsanweisungen liefern, indem sie dazu anhalten, das, was unter der klanglichen Fassade geschieht, in der Interpretation ans Licht zu rücken. Manche von Ihnen haben sich vielleicht daran gestoßen, daß ich häufig in minutiöse Einzelheiten ging. Sie mögen mich der Kleinlichkeit verdächtigen. Ich weigere mich, viel Wesens aus der Trivialität zu machen, daß all solche Detailarbeit die Anschauung des Ganzen voraussetzt, damit sie künstlerisch produktiv werde, so wie freilich auch umgekehrt das künstlerische Ganze nur in seinen einzelnen Momenten, nicht abstrakt, jenseits von ihnen lebt. Ohnehin nötigt die Kürze der Webernschen Gebilde dazu, mit Kleinstem sich zu befassen. Aber nicht Webern allein veranlaßt dazu. Anweisungen zur Interpretation neuer Musik wären unfruchtbar, solange sie bei allgemeinen Reflexionen darauf sich beschieden, wie ein Kunstwerk als erscheinendes beschaffen sein soll, obwohl auch solche Reflexionen nicht ganz sich ausscheiden lassen. Jedenfalls aber müssen sie ergänzt werden durch Bestimmungen dessen, wie das für recht Erkannte sich realisiert. Solche Konkretion ereignet sich immer nur im Kleinsten, und darin wären weit ausgesponnene Sätze von den Webernschen Miniaturen gar nicht verschieden. Was nicht, zumindest an Modellen, zur einzelnen Note und zur einzelnen Pause hinabsteigt, ist als Interpretationsanweisung unverbindlich. Die außerordentliche, nach dem gegenwärtigen Usus kaum begreifliche Freiheit, mit der Webern seine eigene Musik interpretierte, war die Frucht selbstvergessener Versenkung ins Detail. Verglichen mit seiner Praxis, bin ich darin nicht zu weit, sondern längst nicht weit genug gegangen.

Das mikrologische Verfahren darf nicht als ein dem künstlerisch produktiven Entgegengesetztes verstanden werden. Walter Benjamin hat »das Vermögen der Phantasie« als »die Gabe, im unendlich Kleinen zu interpolieren«1 definiert. Das beleuchtet blitzhaft die wahre Interpretation. Der Forderung, Phantasie, als Medium des Lebens der Werke, und Genauigkeit, als das ihrer Dauer, zu vereinen, der Grundfrage, welcher der verantwortliche Interpret sich gegenüber sieht, wird genügt nur durch den gebannten und bannenden Blick auf den Notentext der Werke. In seinem dicht gewobenen Zusammenhang sind die minimalen Hohlräume zu entdecken, in denen sinnverleihende Interpretation ihre Zuflucht findet. Phantasie widerfährt dem Kunstwerk nicht von außen; sonst ist sie diesem so fremd wie die sture Tatbestandsaufnahme dessen, was geschrieben steht. Das Medium künstlerischer Phantasie ist nicht ein Weniger an Genauigkeit sondern das noch Genauere. Sie tritt nicht zu den Werken hinzu, sondern entspringt – wofern sie als spontane Kraft einmal da ist – in deren Mikroanalyse, sprengt die Werke von innen her auf. Hinter diesem Ideal müssen alle Interpretationsmodelle notwendig zurückbleiben. Sie wollen aber die Aufführenden dazu ermutigen, darüber hinaus und bis zum Äußersten zu gehen.

Fußnoten

1 Walter Benjamin, Schriften, Frankfurt a.M. 1955, Bd. 1, S. 549.

Anton Webern: Sechs Bagatellen für Streichquartett op. 9

Instrumentalmusik scheint auf den ersten Blick der Hilfe bei der Interpretation bedürftiger als Vokalwerke wie die beiden Liederzyklen aus verschiedenen Perioden Anton Weberns. Es fehlt die Stütze des dichterischen Wortes, das, samt seinem musikalischen Ausdruck, über Schwierigkeiten der Komposition hinwegträgt. Andererseits freilich sind Instrumentalwerke insofern einfacher, als sie ohne Rücksicht auf ein zur Musik Hinzutretendes geformt sind. Adäquate Interpretation kann also in rein musikalischen Kategorien sich bewegen. Die Bagatellen von Webern habe ich mit einem aus fortgeschrittenen Schülern der Frankfurter Hochschule für Musik gebildeten Quartett studiert. Erfahrung hat mich darüber belehrt, daß zur Interpretation neuer Musik überhaupt junge, nicht arrivierte Musiker besonders geeignet sind. Sie gehen häufig mit mehr Elan und weniger Blasiertheit an die Sache als erfolgreiche, die es sich erlauben können, ihre Aufgaben sich auszusuchen, und dabei leicht das Bequemere bevorzugen. Sie glauben noch nicht, über den Sachen zu stehen, sind unverdorben von jener Souveränität, die gar zu gern umschlägt in verfügende Beziehungslosigkeit. Virtuosität, die bereits im herkömmlichen Repertoire gern verzerrt, gefährdet bei exponierten neuen Stücken sogleich den Sinn. Vor allem aber kann man mit jungen Musikern intensiver, unverdrossener, mit weniger Rücksicht auf narzißtische Empfindlichkeit arbeiten; auch so oft wiederholen, bis Widerspenstiges ganz zugeeignet ist, während die Zelebritäten allemal in Zeitnot sein wollen. Solche Vorzüge dürften den ohnehin fragwürdigen der anderen, die Routine, ausgleichen; zu hoffen ist auf den Ehrgeiz einer jungen Interpretengeneration, welche die Indifferenz so vieler vermeintlich Reifer sich zunutze macht und, ohne sich zu schonen, in die Werke sich versenkt, die jene vernachlässigen.

Das interpretative Bewußtsein möchte ich über das hinausführen, was an den Liedern gezeigt werden konnte. Weberns Bagatellen stellen, obwohl die Sparsamkeit mit Noten relative Einfachheit der Faktur verspricht, gegenüber den Liedern vor Aufgaben höherer Ordnung. Das liegt nicht einmal in erster Linie an der Kürze. Auf diese ist man heute vorbereitet. Überdies mag es der Auffassung zugute kommen, daß man wenigstens nicht über lange Zeitstrecken sich zu konzentrieren braucht, sondern jeweils nur ein paar Augenblicke lang. Vielmehr hängen die Probleme damit zusammen, daß auf keine traditionellen Formen offen Bezug genommen ist, ja daß das Mittel, das sonst vorab organisiert, die thematische Arbeit, mehr oder minder ausgeschaltet wird. Rückhaltlose Vergeistigung zwingt alle sinnlichen Dimensionen der Musik in den Dienst von Ausdruck und latentem Zusammenhang. Wahre Interpretation müßte jenes Geistige, das den Primat über das Sinnliche beansprucht wie kaum je in traditioneller Musik, versinnlichen. Aufgabe der Analyse wäre, den geistigen Gehalt in technische Anweisungen umzusetzen.

Bei der außerordentlichen Kürze der Stücke – keines ist länger als eine kleine Partiturseite, das umfangreichste zählt dreizehn Takte – heißt jene Forderung nach Realisierung des Geistigen, zu entbagatellisieren, was nicht ohne kokette Bescheidenheit Bagatellen sich nennt. Eine jede muß die Relevanz erlangen, welche die flüchtige Leichtigkeit negiert und doch meint. Rühmt Schönberg, in seinem 1924 geschriebenen Vorwort, die Stücke vermöchten »einen Roman durch eine einzige Geste, ein Glück durch ein einziges Aufatmen auszudrücken«, so bezeichnet das tatsächlich, was diese Musik vollzieht, und dem muß die Interpretation nachkommen. Weberns Moments musicaux sind, so wenig wie einst die Schubertschen, Stimmungs- oder Genremusik, nicht das, wofür eine Fachsprache, in der der Rausch des Kolossalen widerhallt, das Wort »kleine Form« bereit hält, sondern symphonischen Wesens. Sie gehen aufs Ganze, Essenzen von Formtotalitäten. Jedes birgt in sich, was den Geist der Sonatenform ausmacht, Innenspannung, Konflikt. In jedem wird, mit einem Gleichnis aus der Dramaturgie, der Knoten geschürzt. In jedem muß darum die Interpretation das Konfliktmoment so deutlich und intensiv herausarbeiten wie nur möglich. Das aber ist wirklich ein Problem, nicht einfach dadurch zu erledigen, daß man der Kurve des Notentextes folgt. Denn verkürzt sind auch die Spannungsmomente selbst: man muß sie entdecken, sie entwickeln von dem Punkt aus, wo das Gewebe sich zusammenzieht. Die meisten der Stücke – alle wohl außer dem vierten – sind Abkömmlinge der Sonate, weil sie von einem Durchführungsähnlichen her sich organisieren. Aber die Durchführungen sind selber meist nicht länger als ein oder zwei Takte. Diese Takte bereiten die Hauptschwierigkeit. Man darf sich nicht durch die Kürze dazu verleiten lassen, die Stücke wie Liedformen vorzutragen, in denen ein paar Teile wie auf gleicher Ebene aufeinander folgen. Sondern ein Teil bedingt dynamisch den anderen, ihre Intensität variiert, und ihr Verhältnis verschränkt sich in den durchführungsähnlichen Takten. So knapp sind diese, so pointiert, daß sie zuweilen kaum mehr auch nur wie Knoten erscheinen sondern einzig noch als Abweichung, als Ausbruch aus der Immanenz der Liedform. Beides muß von den Spielern realisiert werden, die Vehemenz dahinter und die Kraft des Verschweigens. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie ich Ihnen beim ersten und beim letzten der Lieder op. 12, vor allem beim letzten, zeigte, wie ein ganz einfaches Lied an einer bestimmten Stelle dadurch dynamisiert wird, daß es zerbricht, sich auflöst und dann wieder sammelt, und daß, was ihm angetan ward, im Schluß nachzittert. Übertragen die Spieler das auf die instrumentalen Bagatellen, so gewinnen sie einen ersten Anhalt dafür, wie sie zu spielen sind: ein jedes als Geschichte seiner eigenen Störung, nach der es fragmentarisch wieder zu sich zurückfindet.

Zu Anfang sagte ich Ihnen, zur gröbsten Orientierung, in den Stücken kämen keine traditionellen Formen mehr vor. Nun habe ich Begriffe wie Sonate, Durchführung, Lied gebraucht. Mit Recht werden Sie erwarten, daß ich den Widerspruch erkläre. Beim Versuch dazu nenne ich Ihnen vielleicht ein wesentliches Prinzip neuer Musik insgesamt. Indem sie nämlich die traditionellen Formen vermeidet, bewahrt sie diese auf. Noch die freiesten und unschematischsten Gebilde enthalten die Spur geschichtlicher Tektonik. Analyse kann das aufdecken, und Interpretation muß daran anschließen. Sie muß jene Formrudimente herausholen, um dann eindringlich das zu ergreifen, was ich Abweichung nannte, die Augenblicke, in denen den latent tradierten Formen etwas widerfährt; wo sie, sei's sich verwandeln, sei's unkenntlich werden. Jedes der Stücke trägt solche Formerinnerungen in sich.

Das erste ist dreiteilig, das dritte und vierte zweiteilig, die beiden letzten wiederum dreiteilig; beim zweiten, dem Aufbau nach kompliziertesten, könnte man an zwei strophische Ansätze, eine Knotenstelle und einen Abgesang denken, also entfernt an die altertümliche Barform. In den dreiteiligen Formen indessen ist der dritte Teil nicht etwa eine Wiederholung dessen, was die Formenlehre als Teil a verzeichnet, sondern ganz neu. Und doch nicht durchaus neu; denn stets fast wird im letzten Teil der dreiteiligen Formen Charakter, Setzweise, Klangbild des ersten, oder wenigstens einer dieser Aspekte, wiederhergestellt. Vermieden ist nur, außer im vierten Stück, greifbare Motivik. Die Schlußteile sind reprisenlose Wiederholungen und als solche zu gestalten. Wie in den Liedern op. 12 hat die Konfliktsituation ihre Konsequenz für den Formverlauf. Nach dem kritischen Augenblick, der Zäsur, wird abschwächend, doch dynamisch weiterkomponiert: es bilden sich Rückleitungen. Dort aber, wo dann die Reprisenwirkung unverkennbar ist, drängt die Kürze bereits auf das Schlußgefühl hin. Nach der Rückleitung kommt eigentlich schon die Coda. Wie das von den Spielern zu treffen sei, läßt sich natürlich nur an den konkreten Stücken zeigen.

Nicht bloß in den einzelnen Bagatellen sind die traditionellen Formen zugleich negiert und festgehalten, sondern in der Anlage des Zyklus. Viel zu wenig nimmt im allgemeinen die Interpretation neuer Musik auf die Großarchitektur, also das Verhältnis der Sätze zueinander, Rücksicht, das oft ein wesentliches Interpretationsprinzip abgibt. In vier von den sechs Bagatellen lassen die vier üblichen Sätze des Streichquartetts ungekünstelt sich wiederfinden. Die erste entspricht deutlich einem ersten Satz, die zweite einem Scherzo, die fünfte einem Adagio; die letzte, abgelenktes Lied wie »Gleich und Gleich« aus op. 12, hat die Affinität des Rundgesangs zur Rondoform. In der Mitte zwischen den vier Quartett-Typen stehen zwei zweiteilige und deshalb ganz reprisenlose Miniaturen, Intermezzi gleichsam. Scharf kontrastieren sie wiederum untereinander; das eine die Entfaltung eines heftigen Augenblicks, das andere unendlich zart. Beide wirken ein wenig wie Invasionen des Expressionismus, der das sichere Streichquartett verstört.

Interpretation muß sich bemühen, die sechs Charaktere plastisch voneinander abzuheben. Nur dann ist die atemlose Kürze zu artikulieren, das Aufgelöste vorm Chaotischen zu schützen. Die Spieler müßten also, ehe sie an eines der Stücke sich getrauen, dessen kompositorische – nicht etwa poetische – Idee sich klarmachen. Ihr sind alle Details unterzuordnen. Vor allem auch der Klang. In den fast fünfzig Jahre alten Bagatellen ist er Medium zur Herstellung und Verdeutlichung des musikalischen Zusammenhangs wie erst wieder in der jüngsten Musik. Bei der Probenarbeit habe ich mich temporär eines etwas primitiven Mittels zu solcher Charakterisierung bedient, in Erinnerung daran, daß Schönberg seinen urbildlichen Orchesterstücken op. 16 Überschriften gab, die er dann freilich wieder wegließ. Die Namen lauten: 1: Das klassische Streichquartett, oder auch: Die wechselnde Hauptstimme; 2: Scherzo, Walzer; 3: Rascheln und Ausbruch; 4: Wiederholungen; 5: Die kleine Sekund; 6: Volkslied mit Trillern. Doch sind diese Namen nur erste Hilfe für bestürzte Interpreten; sind diese einmal in der Musik drin, so werden sie gut daran tun, sie zu vergessen. Beim Studium hält man sich am besten nicht an die Reihenfolge sondern an den Grad der Schwierigkeit. Mein Vorschlag ist, mit dem fünften zu beginnen, dann das erste, das vierte, das dritte vorzunehmen, danach erst das zweite und schließlich das sechste. Nur verschwenderische Probenzeit ermöglicht die voll angemessene Wiedergabe. Steht sie nicht zur Verfügung, so sollte man dem zweiten und dem sechsten Stück soviel Zeit reservieren wie den vier anderen zusammen.

Die zentrale Aufgabe der Interpretation ist jedoch nicht in der der Formorganisation des Ganzen und der einzelnen Stücke zu suchen sondern im Gewebe, der Mikrostruktur der Stücke. Erinnern Sie sich daran, daß trotz der latenten Bezüge auf die überlieferten Formen handgreifliche Wiederholungen von Formteilen vermieden sind. Die Mikrostruktur richtet sich danach. Die Stücke sind, wie man das heute mit einem mehr als dreißig Jahre alten Ausdruck von Alois Haba nennt, athematisch: es wird nicht mit wiederkehrenden und variierten Motiven gearbeitet. Das Verfahren folgt unmittelbar aus jener Empfindlichkeit gegen die Wiederholung von Formteilen. Dieser Empfindlichkeit im großen widerspräche es, wenn im kleinen wiederholt würde. Zugleich ist thematische Arbeit, die ja wesentlich längere Zeitstrecken organisieren soll, indem diese auf einen identischen Kern bezogen werden, überflüssig in einer Musik, die in der Zeit sich kontrahiert, anstatt sich zu expandieren. Der Ausschluß der thematischen Arbeit – und untrennbar davon die viel weitergehende Auflösung des Idioms – unterscheidet die Bagatellen von den mittlerweile viel bekannter gewordenen Fünf Sätzen für Streichquartett op. 5 von Webern. Die Interpreten des op. 9 sollten deshalb jene fünf Sätze genau sich ansehen; so avanciert sie, isoliert genommen, auch heute noch klingen, so sehr sind sie doch gegenüber den Bagatellen traditionelle Musik. Die Differenz beider opera, also das, was die Bagatellen von dem in den Quartettsätzen noch Geduldeten sich verbieten, liefert Anweisungen für ihre Interpretation; diese muß gleichsam die Verbote nachzeichnen, also auf alle Versuche eines im herkömmlichen Sinne thematischen Musizierens verzichten.

Nun könnte man meinen, dadurch werde die Interpretation erleichtert; man brauchte nur den Impulsen der Musik von Augenblick zu Augenblick sich zu überlassen, unbesorgt um Zusammenhänge alten Stils, und hätte sie schon. Aber das wäre ein Trugschluß der Interpreten. Wie nämlich hinter den Formen der Stücke traditionelle Typen sich verstecken, die von jenen gewissermaßen kritisiert werden, so versteckt sich hinter dem athematischen Stil der drei oder vier Werke Weberns, die hierher zählen, die thematische Arbeit. Ich denke dabei nicht einmal so sehr an zwölftönige Bildungen, wie sie nach Weberns eigener Angabe in den sonst frei atonalen Bagatellen bereits sich ankündigten. Aber die Leistung, die sonst von thematischer Arbeit erfüllt wurde: den musikalischen Zusammenhang herzustellen, entfällt nicht, sondern wird von anderen Formmitteln übernommen. So kann etwa die bloße Tatsache der Synkopierung in benachbarten Takten, bei völlig freiem Motivinhalt, den Zusammenhang bilden und die motivischen Beziehungen ersetzen. Oder es kann, im letzten Stück, ein in ungezählten Gestalten auftretender Triller Erbe des Themas werden. Vor allem aber: kompositorische Dimensionen, die vordem einigermaßen unabhängig neben der Konstitution des Zusammenhangs herspielten, allenfalls ihm unwillkürlich zugute kamen, werden nun in ihn hineingerissen: Setzweise, Klangfarbe, sogar Akzentuierung. An den Interpreten ist es, nach der Destruktion der obenaufliegenden thematischen Arbeit aufzuspüren, was aus ihr wurde, also was immer durch Ähnlichkeit wie Kontrast Einheit und Mannigfaltigkeit stiftet. So reich sind diese Mittel, daß ich nur exemplarisch auf einige hinweisen kann, im Vertrauen darauf, daß die Interpreten dann die Spur viel weiter verfolgen. So kraß das Mißverhältnis zwischen der Ausführlichkeit meiner Analysen und der Kürze der Bagatellen, sie sind immer noch viel zu summarisch: buchstäblich wäre von jedem Ton zu reden. Die Mittel in der Mikrostruktur besorgen aber in ihrer Totalität auch die Artikulation der Form als ganzer. Es ist, wenn ich so nüchtern reden darf, einer der Vorteile von Verfahrungsweisen wie der Webernschen, daß scheinbar polare Begriffe wie Großarchitektur und inneres Gewebe nicht länger, wie in fast aller traditionellen Musik, divergieren, sondern ohne Rest durcheinander vermittelt sind. Dynamik, Agogik, Farbe verbinden ebenso die Einzelereignisse, heben sie voneinander ab, stufen ihre Valeurs, wie sie die Form markieren. Die dynamischen Vorschriften laufen durchweg auf den als solchen nicht bezeichneten, Schönbergischen Unterschied von Haupt-, Neben-und Begleitstimmen hinaus und sind darum aufs strengste zu respektieren. Jene mittlere Dynamik, die dem vermeintlichen Wohllaut zuliebe die Extreme verschleift, wäre nicht bloß der Expression sondern dem kompositorischen Sinn entgegen. Die agogischen Vorschriften, insbesondere die Ritardandi, modellieren im allgemeinen die verschiedenen Formteile. Größte Aufmerksamkeit ist dabei, darauf zu richten, ob es sich um Übergänge handelt oder deren Gegenteil: ein Verklingen und dann neu Ansetzen. Von der Erkenntnis solcher Unterschiede hängt in der Disposition der Stücke vielfach die Verständlichkeit ab.

Bei den Einzelanalysen verzichte ich darauf, nach den Kategorien zu trennen, die ich Ihnen aufgeführt habe. Sie treten vielmehr so in ihr Recht ein, wie die Details es verlangen. Manchmal möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, wie die Idee oder der bestimmende Charakter eines Stückes herauszuholen ist; manchmal auf Fragen des Zusammenhangs und der Artikulation; manchmal auf besondere, gelegentlich selbst ensemble-technische Schwierigkeiten.

Die Beziehung des ersten Stücks zum ersten Quartettsatz des klassischen Wiener Typs ist doppelt: einmal in der Gliederung, nach Exposition, Komplikation und Zurückgehen, dann in der Setzweise, dem Wechsel der Hauptstimme von Instrument zu Instrument. Die Gliederung nach Formteilen ist äußerst sinnfällig durch Tempomodifikationen. Der Exposition entsprechen die vier ersten Takte, mit einem überleitenden Ritardando am Ende.

Der durchführungsähnliche Teil ist davon durch eine kurze Generalpause getrennt. Der sonatenhaften, dynamischen Kompositionsweise gemäß ist die Verbindung herzustellen. Anknüpfen läßt sich daran, daß zwischen den höchsten Ecknoten der beiden vorhergehenden Hauptstimmen, d im Cello und c in der Bratsche, der chromatische Zwischenton cis fehlt. Diesen bringt der synkopierte flageolett-Einsatz des Cellos am Durchführungsanfang, der zwei Oktaven höher klingt als der feste Ton. Außerdem ist aus den beiden vorhergehenden Phrasen ein Moment des Synkopischen übernommen, das nun, gedrängt, die Durchführungstakte bestreitet. Das kritische cis muß wirklich in seinem melodischen Zusammenhang mit dem d und dem c gehört werden. Aber das cis als flageolett-Note unterscheidet sich sehr in der Farbe von den beiden anderen kritischen Tönen. Man sollte also schon zuvor im Cello und dann in der Bratsche auf jene Ecknote hin musizieren. Das legen auch die dynamischen Beziehungen nahe. Doch ist nach einem minimalen Crescendo und Diminuendo das d des Cellos gegenüber dem synkopisch betonten c der Bratsche eine Nuance schwächer. Folgerecht muß man dann das flageolett-cis des Cellos ebenfalls ein wenig betonen. Das genügt, den Zusammenhang zu klären, vorausgesetzt, daß die Begleitstimmen wirklich ganz zurücktreten. Als Modell der Synkopierung in der Durchführung ist wohl die Bratschenstimme im vierten Takt zu verstehen. Mit ähnlich ausgespartem guten Taktteil folgen die Einsätze des Cellos, der Bratsche, abermals des Cellos und der zweiten Geige. Diese Einsätze bilden zusammen eine Melodie. Zu der aus den Synkopenphrasen sich addierenden Melodie tritt auf dem Höhepunkt, quasi als rhythmische Auflösung, die nichtsynkopierte Hauptstimme der ersten Geige, forte und crescendo, hinzu. Der rhythmische Unterschied dieser Phrase von den synkopierten muß höchst prägnant werden.

Die einer Reprise entsprechende, nachsatzähnliche Phrase, dreitaktig wie die Durchführung, beginnt mit einem Auftakt der ersten Geige am Ende von Takt 7. Er ist forte bezeichnet; man darf das Forte jedoch nicht übertreiben, es muß merklich schwächer sein als das vorausgehende Fortissimo im selben Takt. Das Ritardando beginnt noch vor jenem Auftakt; der pizzicato-Akkord des Cellos fällt darunter, das h der ersten Geige wäre sinngemäß wohl bereits wieder a tempo. In der gesamten quasi-Reprise zittert der Mittelsatz nach. Zunächst in einem aufgeregten Tremolo, dessen Äquivalent am Durchführungsanfang erklang: die Ähnlichkeit sollte man spüren. Vor allem aber setzt die Synkopenidee, ebenso wie der flageolett-Klang, in der quasi-Reprise sich fest; die Tonwiederholungen des Cellos entsprechen der synkopierten Wiederholung des cis am Anfang der Durchführung. Dies d des Cellos muß mit größter Vehemenz, gleichsam ohne Rücksicht auf die Dynamik des übrigen Nachsatzes, dazwischenfahren. Der letzte Durchführungstakt und der Anfang der quasi-Reprise ist das Scharnier des Stückes. Selbstverständlich darf die Explosion des Cellos nur den Bruchteil eines Augenblicks in Anspruch nehmen, damit sogleich die Aufmerksamkeit wieder den thematischen Hauptstimmen sich zuwenden kann.

Das zweite, vom Wiener Klassizismus bewahrte Verfahren, der Wechsel der Hauptstimme von einem Instrument zum anderen, bedarf besonderer Sorgfalt der Wiedergabe. Weberns Musik ist so durchgebildet in jedem Ton, jeder ist so notwendig, daß dieser Wechsel nicht ebenso selbstverständlich als einer des Wesentlichen sich realisiert wie bei Beethoven, wo die Musiksprache a priori dafür sorgt, daß man weiß, wo das Thema liegt. Durchweg ist darauf zu achten, daß die Melodiestimmen sich ergänzen, daß durch die richtige Proportion der Teilmotive eine einzige, sei's auch gebrochene Linie sich herstellt. Keine Löcher dürfen in der melodischen Kontinuität entstehen; die neue Stimme nimmt wirklich, wie man früher sagte, die alte ab.

Zu kontrollieren ist beim Studium des dritten Takts, daß die hohe Cellostimme unmittelbar nach dem Ende des es der ersten Geige einsetzt. Das cis der Bratsche im vierten Takt kommt, noch ehe das d des Cellos ganz verklungen ist; diese Verdichtung der Beziehung zwischen den Stimmen muß herausgebracht werden.