VEINTIDÓS

VEINTIDÓS

VEINTIDÓS

El cielo tardó cinco días en despejarse de nuevo.

La tormenta había empujado al Leviathan a través del Pacífico con rapidez, llevando a la aeronave directamente hacia el sur. La costa de California, se extendía a través de las ventanas de la cantina de los cadetes. Unos pocos acantilados blancos reflejaban el sol y tras ellos había sinuosas colinas, verdes con parches marrones.

—América —murmuró Bovril desde el hombro de Alek.

—Sí, eso es.

Deryn alargó la mano para acariciar la piel de la bestia, preguntándose si no hacía más que repetir la palabra, o si tenía verdadera conciencia de que se trataba de un nuevo lugar con su propio nombre.

Alek bajó los prismáticos.

—Parece bastante salvaje, ¿no?

—Aquí, tal vez. Pero nos encontramos a mitad de camino entre San Francisco y Los Ángeles. En resumen, ¡estas dos ciudades tienen casi un millón de habitantes!

—Es impresionante, pero entonces, ¿por qué tanta extensión vacía entre ellas?

Deryn hizo un gesto hacia los mapas que estaban extendidos sobre la mesa de la cantina.

—Porque América es rematadamente enorme. ¡Es un país tan grande como toda Europa!

Bovril se inclinó hacia delante desde el hombro de Alek, presionando su nariz contra el cristal.

—Grande.

—Y cada vez es más fuerte. Si entran en la guerra, van a inclinar la balanza —dijo Alek.

—Sí, pero ¿hacia qué bando?

Alek se volvió, dejando al descubierto su reciente cicatriz en la frente. Ya había recuperado el color en su rostro desde que sucedió el accidente y ya no se quejaba de dolores de cabeza. Pero a veces tenía aquella mirada bobalicona en sus ojos, como si no acabase de creer que el mundo que le rodeaba fuese real.

Por lo menos no había olvidado otra vez que Deryn era una chica. El beso le había asegurado que aquello era cierto.

Todavía no estaba muy seguro de por qué lo había hecho. Tal vez las energías de la tormenta habían provocado una locura tan poco marcial en ella. O tal vez eso era de lo que iban los juramentos: mantener tu palabra incluso si al hacerlo se iba todo al garete. No más secretos entre ellos, no importaba que… aquello en sí ya asustaba.

Ninguno de los dos había vuelto a hablar de aquel momento, por supuesto. No había futuro en besar a Alek. Él era un príncipe y ella era una plebeya, y la muchacha había comprendido perfectamente aquella situación en Estambul. El Papa no iba a escribir cartas convirtiendo a chicas escocesas vestidas de chico en miembros de la realeza, ni en un millón de años, pero al menos lo había hecho una vez.

—Este país jamás se alzará en armas contra Gran Bretaña —seguía diciendo Alek—. Ni aunque sean medio clánkers.

Deryn sacudió la cabeza.

—Sin embargo los americanos no solo son una mezcla de clánker y darwinista, sino una mezcla de naciones. Muchos inmigrantes alemanes recién llegados en barco aún son leales al Káiser. Y apuesto a que hay un montón de espías entre ellos, estoy segura.

—El señor Tesla pondrá fin a la guerra antes de que nada de esto llegue a importar —Alek entregó los prismáticos a Deryn y señaló—: Sobre aquellos acantilados.

Tardó un momento en vislumbrar la torre de amarre, alzándose de entre un extraño grupo de edificios en las laderas de las colinas junto al mar. Eran una mezcolanza de estilos: castillos medievales, casas destartaladas y modernas torres clánker, todo a medio terminar. Enormes máquinas de construcción se movían entre ellos, soltando vapor en el cielo despejado, y los buques de carga se abarrotaban en el largo muelle que se adentraba en el mar que se extendía bajo ellos…

—Fíjate, ¿esa es la casa de aquel tipo?

—William Randolph Hearst es un hombre muy rico. Y también un poco extraño, según el señor Tesla —informó Alek.

—Que ya es mucho decir, viniendo de él —repuso Deryn.

—Pero él es el hombre adecuado para el trabajo. Hearst posee media docena de periódicos, una empresa de noticiarios y también tiene comprados a algunos políticos.

Alek expresó esto con firmeza y luego dejó escapar un suspiro.

—Supongo que debe de haber sido una suerte que la tormenta nos haya impulsado hasta tan al sur.

—Noticias —dijo en voz baja Bovril.

Deryn le devolvió los prismáticos y puso una mano sobre el hombro del muchacho. En Estambul, Alek había confesado sus secretos a Eddie Malone para evitar que el reportero siguiese el rastro de la revolución que se estaba fraguando, también la huida de su casa después del asesinato de sus padres y cómo se había unido a la tripulación del Leviathan. Todo, excepto la carta del Papa que prometía a Alek el trono, su último secreto. El muchacho había odiado todos y cada uno de los minutos que había estado en primer plano. Y, ahora, Tesla quería exponer la historia de Alek en un escenario mucho más grande.

—No me parece justo que tengas que pasar por todo aquel lío de nuevo.

Alek se encogió de hombros.

—La segunda vez no puede ser peor, ¿verdad?

Se miraron en silencio mientras se acercaban a la enorme mansión. El Leviathan cambió de dirección y giró su nariz hacia la persistente brisa marítima, acercándose a la torre de amarre que estaba situada en tierra.

Un lagarto mensajero asomó la cabeza desde un tubo de mensajes que estaba por encima de ellos.

—Señor Sharp, informe a la cubierta superior —dijo este con la voz del señor Rigby.

—Ahora mismo, señor. Fin del mensaje —miró a Alek—. Debo ir a ayudar en el aterrizaje. Tal vez vea tu gran desembarco desde tierra.

Él le dedicó una sonrisa:

—Intentaré parecer elegante.

—Vale, estoy segura de que lo estarás.

Deryn se volvió hacia la ventana, simulando que revisaba el campo de aterrizaje, los obstáculos de las máquinas y los hombres, las pautas del viento en la ondulante hierba.

—Solo hay periodistas, Alek. No te harán daño.

—Intentaré recordarlo, Deryn —dijo.

—Deryn Sharp —dijo Bovril con una sonrisa mientras se dirigía hacia la puerta—. Muy elegante.

Deryn se posó en la pista de aterrizaje suavemente, planeando con sus alas, rígidas al ser impulsadas por el aire del océano. Una docena de hombres de tierra esperaba para estabilizarla y un joven vestido de paisano se presentó.

—Philip Francis, a su servicio.

—Cadete Sharp, del Leviathan, la aeronave de Su Majestad —repuso a su vez Deryn, saludándole marcialmente—. ¿De cuántos hombres de tierra dispone usted?

—Doscientos más o menos. ¿Basta con ello?

Ella arqueó una ceja.

—Sí, por supuesto, son muchos. Pero ¿están entrenados?

—Todos están entrenados, y además tienen mucha práctica. El señor Hearst tiene su propia aeronave, como sabrá. En estos momentos la están reparando en Chicago.

—¿Él tiene su propia condenada aeronave?

—Al señor Hearst no le gusta viajar en tren —explicó el hombre, simplemente.

—Sí, por supuesto —logró balbucear Deryn, volviéndose para estudiar el campo de aterrizaje.

El enjambre de hombres de tierra ya estaba en posición, dispuestos en un óvalo perfecto bajo la barquilla del Leviathan. Parecían bastante eficientes, vestidos con sus uniformes rojos, y la mayoría llevaban sacos de arena en los cinturones, que les proporcionaban peso extra, sin duda para protegerse de las ráfagas de viento del océano.

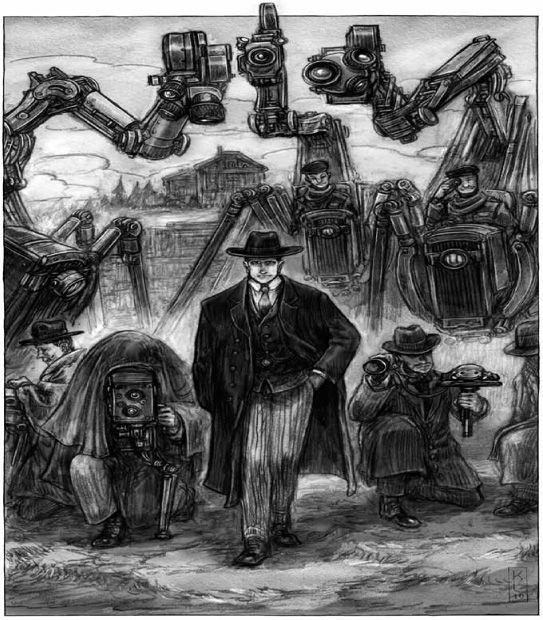

La muchacha oyó el rugido de motores clánker y, cuando se volvió, encontró un trío de extrañas máquinas avanzando pesadamente hacia ellos: eran caminantes de seis patas. Sus pilotos los conducían a cuerpo descubierto y de sus costados salían unos brazos de metal que llevaban algún tipo de artefacto.

—¿Qué diantre son esas cosas? —preguntó al señor Francis.

—Cámaras de filmar móviles en las más modernas plataformas andantes.

El señor Hearst quiere que la llegada del Leviathan sea filmada para emitirla en sus noticiarios.

Deryn frunció el ceño. Había oído hablar de la obsesión clánker por las imágenes en movimiento, pero nunca había visto ni una. Las cámaras zumbaban y vibraban de una forma algo parecida a las máquinas de coser de Tokio. Cada caminante tenía tres lentes, como ojos de insectos, todos mirando hacia arriba, a la aeronave que estaba sobre sus cabezas.

—Esa es la puerta del lado de estribor, ¿correcto? —preguntó el señor Francis—. Queremos tomas de cuando salgan.

—¿Quieren «tomas»?

—Fotografiarlos —sonrió—. Hablamos en sentido figurado.

—Por supuesto. Sí, la pasarela se abre por estribor —dijo sintiéndose como si traicionase a Alek por ayudarles. Seguro que ese señor Francis no era un aviador en absoluto, puesto que había llamado puerta a la escotilla de la pasarela. ¡Era una especie de reportero de imágenes en movimiento!

Detrás de los caminantes esperaban más hombres vestidos de paisano, con ranas grabadoras y cámaras en sus manos. Se abalanzaron hacia delante cuando la aeronave dejó caer los cabos a los hombres de tierra que esperaban.

—Será mejor que haga retroceder a todos esos reporteros —aconsejó Deryn—, por si se levanta una ráfaga.

—La tripulación del señor Hearst puede controlarlo.

Ella frunció el ceño. El personal de tierra parecía bastante seguro de lo que estaba haciendo, pero ¿cómo se atrevían a hacerla bajar solamente para ayudar con los malditos ángulos de cámara?

Los hombres sujetaron los cabos y empezaron a separarse hacia fuera, tirando del Leviathan hacia abajo. Cuando la barquilla estuvo a pocos metros por encima de la pista de aterrizaje, la pasarela descendió hacia el suelo, mostrando al capitán Hobbes, al señor Tesla y al príncipe Aleksandar. El capitán saludó marcialmente y el inventor agitó su bastón, pero Alek parecía inseguro. Sus ojos se movieron rápidamente entre las cámaras y la multitud por un momento, hasta que logró hacer una poco entusiasta inclinación.

Las plataformas andantes se acercaron pesadamente, alzando las cámaras y, de repente, parecieron depredadores, puesto que recordaron a Deryn el caminante escorpión que había capturado a sus hombres en Galípoli. Incluso las cámaras se parecían un poco a las ametralladoras clánker.

Un hombre regordete tocado con un sombrero de ala ancha y vestido con pantalones a rayas se adelantó entre aquella melé de periodistas, avanzando hacia la pasarela. Extendió la mano y estrechó la mano del capitán.

—¿Ese hombre es el señor Hearst? —preguntó Deryn.

—En persona —repuso el señor Francis—. Tienen suerte de encontrarlo en casa. Con la guerra a punto de desencadenarse, ha estado en Nueva York desde finales de verano, atendiendo a sus periódicos.

«EL MAGNATE»

—Tenemos suerte pues —dijo Deryn, observando a Alek saludar al señor Hearst.

Vestido con la capa del uniforme de caballería que le había prestado Volger, Alek, de hecho, estaba muy elegante. Y con su anfitrión ante él, parecía que recuperaba sus modales aristocráticos. Se inclinó de nuevo, esta vez con gracia, e incluso sonrió para las cámaras que asomaban por encima.

Deryn se alegró por él al ver que estaba entrando en aquel juego, pero luego le invadió un inquietante pensamiento… ¿Y si empezaba disfrutar de toda aquella atención?

No, haría falta más que un golpe en la cabeza para cambiar a Alek tanto.

Apartó la mirada del espectáculo para comprobar el campo de aterrizaje una vez más. Se sintió aliviada al ver que las cuerdas se estaban enredando.

—Parece que, después de todo, sus hombres tal vez necesitarán un poco de ayuda —dijo al señor Francis, y se fue a la carrera.

La maraña de cables estaba cerca de la proa de la nave, donde la brisa soplaba con más fuerza. Arriba, la tripulación en la parte superior ya había lanzado un cabo hacia la torre de amarre, pero estaban esperando a que se despejase aquel caos que había debajo para enganchar con más rapidez la aeronave.

Mientras Deryn se acercaba, dos grupos de hombres de tierra se gritaban unos a otros. Alguien había tirado en la dirección equivocada, cruzando las cuerdas, y ahora nadie quería soltarlas. Ella intervino enérgicamente, dando órdenes a la vez que se aseguraba de que los hombres no soltasen sus cabos a la vez. Deryn consiguió resolver aquel caos con bastante rapidez y, a continuación, sacó sus banderas de señales para lanzar un rápido «L-I-S-T-O» a la tripulación de cubierta.

—Me temo que ha sido culpa mía —dijo una voz detrás de ella.

Se dio la vuelta y encontró a un hombre vestido con un uniforme que le sentaba realmente mal, un poco mayor que los otros miembros de la tripulación. Detrás de su bigote, su rostro le resultó algo familiar.

—¿Es usted…? —empezó a decir ella, pero entonces se escuchó el croar de una rana que provenía de uno de los sacos de arena que colgaban de su cinturón.

—Silencio, Rusty —dijo entre dientes—. Me alegro de verle de nuevo, señor Sharp. ¿Cree que podríamos hablar rápidamente en algún lugar discreto en su nave?

Ella le miró con los ojos entornados y le reconoció justo cuando él extendía la mano.

—Eddie Malone. Reportero del New York World.