Caine schnupperte ängstlich die Luft. Sie war kühl und steril und roch leicht nach Alkohol. Er fuhr mit den Händen über die viel zu steife Bettwäsche, und da wusste er, wo er war: im Krankenhaus. Langsam schlug er die Augen auf, befürchtend, die Welt wäre gedehnt und verzerrt, aber die Proportionen stimmten, und er sah alles nur ein wenig verschwommen, weil die Kontaktlinsen fehlten. Er hob den Arm, um sich die verklebten Lider zu reiben, und da sah er die Infusionsnadel in seinem Handrücken stecken. Es war ein seltsames Déjà-vu-Erlebnis, so als wäre er schon ein paar Mal in diesem Bett erwacht und hätte dasselbe gedacht.

Er fragte sich, wie lange er schon hier war.

«Etwa acht Stunden, kleiner Bruder. Du bist immer mal wieder kurz zu dir gekommen und hast im Schlaf geredet. Willkommen zurück!»

Erschreckt riss Caine den Kopf nach links. Jasper hob eine Hand und winkte zaghaft. Caine stockte der Atem, und er dachte: So würde ich aussehen, wenn ich verrückt wäre.

Jasper sah furchtbar aus. Seine Haut war käsig, und überall zeichneten sich die Knochen ab. Dennoch erinnerte David Caine ein Funkeln in Jaspers grünen, tief liegenden Augen an den scharfen Intellekt, der in dem gemarterten Hirn seines Bruders steckte.

«Ich wusste ja gar nicht, dass –» Caine suchte nach Worten. «Ich meine, hey, wow, du bist hier. Das ist großartig, Mann.»

«Es ist schon gut, du kannst es ruhig sagen. Du wusstest nicht, dass sie mich aus der Klapsmühle rausgelassen haben.»

Caine guckte verlegen. Sein Bruder hatte immer schon seine Gedanken lesen können.

«Ja», sagte Jasper, und seine Stimme klang ebenso erschöpft wie amüsiert. «Die Ärzte im Mercy haben mich im Januar gesundgeschrieben. Ich bin schon seit über einem Monat draußen.»

«O Mann, warum hast du nicht angerufen?»

Jasper zuckte mit den Achseln. «Ich weiß nicht. Ich wollte irgendwie erst mal ein paar Dinge regeln. Und apropos: Danke für deine Besuche.»

Caine zuckte zusammen. «Jasper, ich –»

Jasper hob eine Hand. «Nicht.» Er wandte sich von seinem Bruder ab und sah eine Zeit lang aus dem Fenster, ehe er das Schweigen brach. «Entschuldige. Ich kann das nachvollziehen. Ich hätte mich wahrscheinlich in dem Laden auch nicht besuchen wollen.»

«Ich hätte dennoch kommen sollen.»

«Na ja», sagte Jasper verschmitzt lächelnd, «es gibt immer ein nächstes Mal.»

Die beiden Brüder schwiegen eine Weile und brachen dann – wie eineiige Zwillinge es oft tun – gleichzeitig in Gelächter aus. Es war ein schönes Gefühl zu lachen. Caine kam es vor, als hätte er sehr lange schon nicht mehr richtig gelacht, schon gar nicht mit seinem älteren Bruder. Obwohl Jasper nur zehn Minuten vor Caine das Licht der Welt erblickt hatte, ließ er Caine nie vergessen, wer von ihnen der kleine und wer der große Bruder war.

«Woher wusstest du, dass ich hier bin?»

«Eine Assistenzärztin hat mich auf dem Handy angerufen, als sie dich hier eingeliefert hatten. Und als ich herkam, hat mir die Schwester gesagt, du hättest einen Anfall gehabt.»

Caine nickte.

«Sie hat auch gesagt, dass du schon seit einem Jahr immer wieder solche Anfälle hast. Sie dachte offenbar, ich wüsste davon. Willst du darüber reden-Fehden-jeden-Schweden?»

Caine sah Jasper verängstigt an, aber sein Bruder lachte nur gackernd, als hätte er gerade den allerlustigsten Scherz gerissen. Was auch immer sie in der Nervenheilanstalt mit ihm gemacht hatten, es hatte nicht gereicht. Nun erkannte Caine, was da noch in den Augen seines Bruders funkelte: der Wahnsinn.

«Hat die Schwester sonst noch was gesagt?», fragte Caine und versuchte, Jaspers seltsames Verhalten zu ignorieren.

«Nicht viel. Nur dass es ein ziemlich schwerer Anfall war. Deine russischen Kumpels haben erzählt, du seist zwanzig Minuten lang bewusstlos gewesen, bis der Krankenwagen kam.»

«Mist», sagte Caine und fragte sich mit einem Mal, wie Nikolaev wohl reagiert hatte, als er umgekippt war. «Sie mussten einen Notarzt rufen?»

«Ja», antwortete Jasper. «Was machst du denn überhaupt um zwei Uhr früh in einem russischen Nachtclub in der Avenue D?»

Caine zuckte die Achseln. «Die haben da guten Wodka.»

«In dem Laden wird nicht zufällig auch gezockt?», fragte Jasper und hob eine Augenbraue.

«Doch, das könnte man so sagen.»

«Mit wie viel stehst du in der Kreide?»

«Mit gar nichts», sagte Caine ein wenig zu schnell.

«Wenn dem so wäre, hätte Vitaly Nikolaev ja wohl kaum schon dreimal angerufen, um sich nach deinem Befinden zu erkundigen.»

Caine ließ die Schultern hängen. «Echt wahr?»

«Echt wahr, kleiner Bruder. Also, falls er dir nicht als Genesungsgeschenk eine Flasche Wodka schicken will, würde ich sagen, er ist hinter seinem Geld her. Also nochmal die Frage: Wie viel?»

Caine schloss die Augen und versuchte, sich an die letzte Partie zu erinnern. Als es ihm nebelhaft wieder einfiel, ächzte er. «Elf», sagte er, ohne die Augen zu öffnen.

«Elfhundert? Na, das geht ja noch. Ich glaube, ich habe da noch eine Geldanlage, die ich flüssig machen könnte –»

«Nein.»

«David, komm schon. Ich kann dir helfen.»

«Ja, aber ich schulde ihm keine elfhundert.»

«Wie viel denn sonst?» Caine starrte in das abgehärmte Gesicht seines Zwillingsbruders. «Oh», sagte Jasper schließlich, als ihm klar wurde, um was für eine Summe es ging. «Elftausend?»

«Ja.»

«O Gott, David. Wie konntest du denn so viel verlieren?»

«Ich hätte es eigentlich nicht verlieren dürfen, es war eine sichere Sache.»

«Nicht sicher genug.»

«Hör mal, Jasper, ich habe schon genug Probleme am Hals, auch ohne dass du dich hier einmischst und über mich richtest. Ich habe Scheiße gebaut. Ich geb’s zu, ja? Und wenn ich mich recht erinnere, hast du auch schon das eine oder andere Mal Scheiße gebaut.»

Jasper seufzte und lehnte sich auf dem orangen Krankenhausstuhl zurück. «Was hattest du denn auf der Hand?», fragte er, offenbar, um Caine zu besänftigen.

«Einen Vierling.»

«Einen kleinen?»

«Nein. Mit Assen.»

Jasper pfiff leise. «Mit vier Assen hast du verloren?», fragte Jasper mit großem Respekt. «Was ist passiert?»

«Mein Gegenspieler hatte mit dem River einen Straight Flush.»

«Puh», sagte Jasper und schüttelte den Kopf. «Bis wann musst du das zurückzahlen?»

«Wie ich Vitaly kenne, wird er morgen eine erste Rate wollen. Aber da ich ein Freund bin, wird er mir wahrscheinlich bis zum Ende der Woche Zeit lassen, bis dann einer seiner Bodyguards dafür sorgen wird, dass ich längere Zeit im Krankenhaus verbringen werde.»

«Wie die Schwester mir sagte, kriegst du das auch ganz gut alleine hin.»

«Ja. Wenn Nikolaev mich nicht umbringt, dann wahrscheinlich diese Anfälle.»

«O Mann», sagte Jasper mit bewegter Stimme. «Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, warst du kerngesund und hattest seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Was, zum Teufel, ist passiert?»

Caine wusste nicht, was er sagen sollte. Seine Lage war vollkommen verfahren. Das ganze vergangene Jahr war eine einzige Katastrophe gewesen. War seit diesem ersten Anfall wirklich schon ein Jahr vergangen? So lange konnte das doch noch nicht her sein, oder? Dann wurde ihm bewusst, dass es schon über anderthalb Jahre her war, dass er zum letzten Mal als Dozent unterrichtet hatte. Ihm wurde mulmig zumute. Schon komisch. Er hatte gedacht, es würde länger dauern, sein Leben komplett zu ruinieren.

Da hatte er sich wohl getäuscht.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Dozenten des Instituts für Statistik unterrichtete Caine sehr gern. Nach seinem ersten Seminar hatte er festgestellt, dass er über die seltene Gabe verfügte, seine Leidenschaft für dieses Fach auf eine Weise zu vermitteln, die seine Studenten faszinierte.

Es war zwar nicht das gleiche Hochgefühl, wie wenn er einen großen Pott gewann, aber seinen Studenten die Welt der Wahrscheinlichkeit zu erschließen hatte für ihn einen ganz besonderen Reiz. Ironischerweise hatte ihn ausgerechnet der Verlust seines gesamten Vermögens in den illegalen Zockerkneipen der Stadt zum Unterrichten gebracht. Ihm blieb keine andere Wahl; er brauchte Geld, und als Statistik-Doktorand an der Columbia University waren die Einführungsseminare zur Wahrscheinlichkeitstheorie der einzige Job, den er bekam.

Da er weder Kredit noch Bargeld hatte, konnte er erst wieder spielen, als er seinen ersten Gehaltsscheck bekam. Doch als es dann so weit war, wurde Caine bewusst, dass er gar keine Lust mehr hatte. In dieser Nacht träumte er nicht von Spielkarten, sondern vom Statistikvortrag des nächsten Tages.

Ab da änderten sich die Dinge. Klar, am nächsten Morgen wachte er dennoch wieder mit dem Verlangen und der Sehnsucht auf, die nur ein wahrer Spieler verstehen kann, aber er zwang sich, diese Gefühle zu unterdrücken und ihre Triebkraft zu akademischen Zwecken zu nutzen. Das Unterrichten hatte ihm endlich das gebracht, was ihm Dutzende Treffen der Anonymen Spieler nicht gebracht hatten: Selbstbeherrschung.

Die nächsten paar Monate waren eine beinahe friedliche Zeit, in der er lernte, dass er seine Sucht tatsächlich in den Griff bekommen konnte. Eine Zeit lang glaubte Caine, dass endlich alles gut würde – bis zu dem Moment, ab dem alles in die Brüche ging. Er konnte sich noch gut an diesen Moment erinnern. Es war an dem Ort gewesen, an dem er sich neuerdings so wohl gefühlt hatte – im Hörsaal. Er hatte an der Tafel gelehnt, in einer Hand ein Stück Kreide und in der anderen einen Plastikbecher Kaffee, und hatte eine improvisierte Geschichtsstunde gegeben.

«Also … weiß jemand von Ihnen, wie die Wahrscheinlichkeitstheorie entstanden ist?»

Schweigen.

«Okay, ich gebe Ihnen drei Antworten zur Wahl. Die Wahrscheinlichkeitstheorie entstand durch einen Briefwechsel zweier französischer Mathematiker zum Thema … a) Physik, b) Philosophie oder c) Würfelspiel.»

Keine Reaktion. «Wenn sich in fünf Sekunden noch keiner gemeldet hat, kommt das hier in der Prüfung dran.» Zwanzig Hände schossen empor. «So ist’s schon besser. Jerri, was glauben Sie?»

«Physik?»

«Nein. Die richtige Antwort ist c) Würfelspiel. Der Mann, dem wir die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung verdanken, wurde 1623 geboren und hieß Blaise Pascal. Wie viele privilegierte Kinder seiner Zeit wurde er zu Hause von seinem Vater und einigen Privatlehrern unterrichtet. Weil Pascals Vater aber nicht wollte, dass sich sein Sohn überanstrengte, beschloss er, dass sich der Junge auf den Sprachenunterricht konzentrieren und die Mathematik ruhig vernachlässigen solle.

Wie jedes ganz normale Kind machte ihn aber der Umstand, dass Mathematik gewissermaßen verboten war, nur um so neugieriger darauf, und er beschloss, sich in seiner Freizeit mit Geometrie zu beschäftigen.» Einige Studenten verdrehten die Augen, und Caine fügte hinzu: «Das war vor der Xbox und der Playstation 2, damals gab es für Kinder halt nicht viele Möglichkeiten, sich zu vergnügen.» Einige Lacher.

«Als sein Vater erfuhr, dass Blaise so gut mit Zahlen umgehen konnte, ermutigte er ihn, indem er ihm Euklids Elemente schenkte – und auch hier müssen Sie bedenken: So etwas wie Fernsehen gab es damals noch nicht, und die Leute lasen so genannte Bücher.» Das brachte ihm ein paar kleinere Lacher ein. «Jedenfalls: Als sein Vater sah, dass Blaise den Euklid geradezu verschlang, engagierte er für seinen Sohn den besten Privatlehrer für Mathematik, den er finden konnte, und das erwies sich als kluge Entscheidung, denn Blaise Pascal wurde einer der bedeutendsten Mathematiker des siebzehnten Jahrhunderts.

Ja, mit einer seiner Erfindungen hat er unser aller Leben beeinflusst. Weiß jemand, was ich meine?»

«Den Abakus?», mutmaßte eine Studentin.

«Ich glaube, da verwechseln Sie die Franzosen mit den alten Chinesen», sagte Caine. «Aber Sie sind auf der richtigen Spur. Er entwickelte die erste Rechenmaschine, die Vorform des heutigen Taschenrechners. Sein ganzes Leben lang beschäftigte sich Pascal mit Mathematik und Physik, aber ein paar Jahre vor seinem Tod gab er seine Liebe zu den Zahlen auf, ironischerweise nachdem er statistisch nachgewiesen hatte, dass es vorteilhafter sei, sein Leben der Religion und Philosophie zu widmen.»

«Wie hat er das denn gemacht?», fragte ein bärtiger Student in der letzten Reihe.

«Gute Frage. Das werde ich Ihnen gleich anschließend erklären. Wo war ich? Ach ja.» Caine trank einen Schluck Kaffee und fuhr fort. «Ehe Pascal die Mathematik aufgab, stellte ihm 1654 ein französischer Adliger namens Chevalier de Méré einige Fragen. Fasziniert von den mathematischen Themen, um die es bei diesen Fragen ging, begann Pascal, mit einem alten Freund seines Vaters zu korrespondieren: dem pensionierten Regierungsbeamten Pierre de Fermat.

Wie es sich traf, war de Méré spielsüchtig, und seine Frage betraf ein damals beliebtes Würfelspiel, bei dem der Spieler vier Würfel warf. Wenn er dabei keine Sechs warf, bekam er seinen doppelten Einsatz zurück. Warf er aber eine Sechs, dann hatte die Bank gewonnen. De Méré wollte nun wissen, ob die Bank bessere Gewinnchancen hatte als der Spieler oder nicht.

Und wenn Sie aus diesem Seminar auch nur eine Sache mit nach Hause nehmen, dann ist es hoffentlich diese hier.» Caine ging an die Tafel und schrieb in großen Lettern:

Anerkennendes Gelächter. «Kann mir jemand sagen, warum das so ist? Jim.»

Caines Lieblingsstudent hob den Kopf. «Weil wenn die Bank nicht die besseren Gewinnchancen hätte, würde sie wahrscheinlich mehr Geld verlieren als gewinnen, und irgendwann gäbe es dann keine Bank mehr.»

«Genau», sagte Caine. «Und darauf hätte de Méré meiner Meinung nach auch schon vor der Begründung der Wahrscheinlichkeitstheorie kommen können, aber wenn die französischen Adligen klug gewesen wären, hätten sie sich ja nicht alle einen Kopf kürzer machen lassen.

Jedenfalls: Pascal und de Fermat bewiesen – Überraschung! –, dass die Bank tatsächlich die besseren Gewinnchancen hatte, indem sie zeigten, dass der Spieler bei hundert Spielrunden wahrscheinlich 48-mal keine Sechs werfen und somit gewinnen und 52-mal eine Sechs werfen und somit verlieren würde. Die Bank hatte daher die besseren Gewinnchancen – 52 zu 48. Und so entstand die Wahrscheinlichkeitstheorie: weil ein französischer Adliger wissen wollte, ob es klug wäre zu wetten, dass er mit vier Würfeln keine Sechs warf.»

Einige Studenten nickten, was, wie Caine mittlerweile wusste, «so so, interessant» bedeutete. Ein Afroamerikaner hinten im Raum meldete sich mit Handzeichen. «Michael», sagte Caine.

«Wie hat Pascal denn nun bewiesen, dass er sein Leben besser der Religion und Philosophie widmen sollte?»

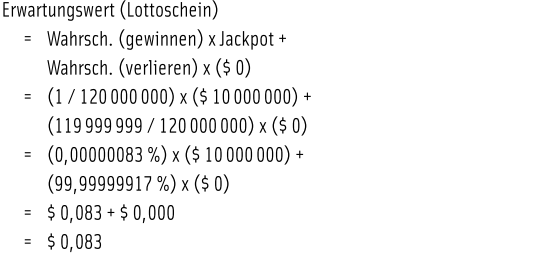

«Ach ja, richtig, das hätte ich fast vergessen», sagte Caine. «Dazu hat er etwas angewandt, was man später den Erwartungswert nannte. Dabei geht es im Grunde darum, die Produkte der Wahrscheinlichkeit verschiedener Ereignisse mit dem zu addieren, was man erhalten würde, wenn die jeweiligen Ereignisse eintreten würden.»

Caine sah in glasig blickende Augen. «Äh, na gut, dann nehmen wir mal ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben: Lotto. Wie viel ist diese Woche im Powerball-Jackpot? Weiß das jemand?»

«Zehn Millionen Dollar», sagte ein sportlicher Typ in der letzten Reihe.

«Okay, dann tun wir mal kurz so, als würden wir in einem Phantasieland leben, in dem es keine Steuern gibt. Zufällig weiß ich, dass die Chance, diesen Jackpot zu knacken, bei ungefähr 120 Millionen zu eins steht, denn so viele mögliche Zahlenkombinationen gibt es. Wenn ich nun errechnen möchte, welchen Gewinn ich erwarten kann, wenn ich einen Dollar für einen Lottoschein ausgebe, würde ich folgendermaßen vorgehen: Ich würde die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen mit der Summe, die ich gewinnen würde, multiplizieren und dazu dann die Wahrscheinlichkeit zu verlieren addieren, und zwar multipliziert mit null, denn man gewinnt ja nichts, wenn man verliert.»

«Das bedeutet, wenn Sie diese Woche Powerball-Lotto spielen, können Sie nur erwarten, 8,3 Cent zu gewinnen. Da der Lottoschein einen Dollar kostet und sein Wert 8,3 Cent beträgt, hat es der Wahrscheinlichkeitstheorie zufolge keinen Sinn zu spielen, denn die Kosten sind höher als der Wert.

Obwohl Sie also vielleicht glauben, es wäre es wert, einen Dollar zu bezahlen, wenn man dafür die Chance bekommt, zehn Millionen Dollar zu gewinnen, liegen Sie falsch damit, denn in Wirklichkeit ist dieser Schein nicht einmal zehn Cent wert.» Caine trank noch einen Schluck Kaffee und ließ seine letzte Aussage erst mal sacken. Als er glaubte, dass alle verstanden hatten, was er gesagt hatte, stellte er eine Frage: «Wann wäre es denn sinnvoll zu spielen? Madison.»

Die kecke Blondine saß plötzlich kerzengerade auf ihrem Platz. «Äh, nur wenn mehr als hundertzwanzig Millionen im Jackpot wären.»

«Richtig. Und warum?»

«Weil wenn, sagen wir mal, 125 Millionen im Jackpot wären und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei eins zu 120 Millionen liegt, der Erwartungswert eines Lottoscheins», Madison hielt inne und tippte ein paar Zahlen in ihren Taschenrechner ein, «ein Dollar vier Cent beträgt, also mehr als die Kosten von einem Dollar.»

«Genau», sagte Caine. «Vom Standpunkt des Erwartungswerts aus gesehen, ist es nur sinnvoll zu spielen, wenn der Wert die Kosten übersteigt. Daher sollte man in diesem Fall nur Lotto spielen, wenn es mehr als 120 Millionen zu gewinnen gibt.»

«Aber was ist denn nun mit Pascals Entschluss, sein Leben der Religion zu widmen?», fragte Michael noch einmal.

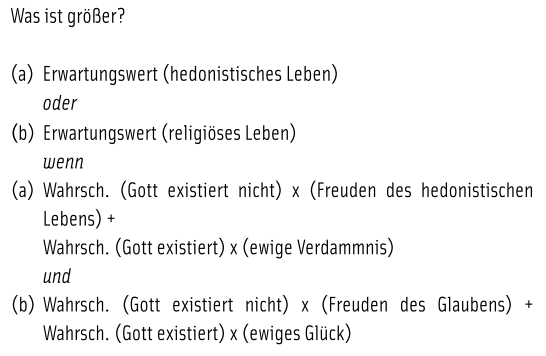

«Pascal wandte den Erwartungswert an, um zu beweisen, dass er sich dem Glauben verschreiben sollte. Und wie alle guten Mathematiker erstellte er daraus eine Gleichung:»

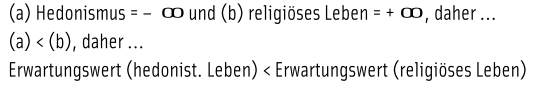

«Pascals Logik war ganz einfach: Wenn (a) größer ist als (b), sollte man hedonistisch leben. Wenn aber (a) geringer ist als (b), sollte man religiös leben.»

«Aber wie hat er das Problem denn gelöst, ohne die Werte der Variablen zu kennen?», fragte Michael.

«Er ist von einer Reihe von Annahmen ausgegangen, vor allem von der, dass der Wert ewigen Glücks positiv unendlich sei und der Wert ewiger Verdammnis negativ unendlich.»

«Da Unendlichkeit in jeder Gleichung den Ausschlag gibt, kommt dabei heraus, dass (a) ein hedonistisches Leben einen negativ unendlichen Erwartungswert hat, wohingegen (b) ein religiöses Leben einen positiv unendlichen Erwartungswert hat.»

«Verstanden? Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, unendlich gering ist, wäre der Genuss, den man erwarten kann, wenn man ein religiöses Leben führt, immer noch größer als der Genuss, den man erwarten kann, wenn man hedonistisch lebt und die ewige Verdammnis riskiert.

Und als Pascal das klar wurde, hatte sich für ihn die Frage, ob er den Rest seines Lebens der Religion widmen sollte, geklärt.»

«Bedeutet das also, dass auch Sie ein religiöses Leben führen?», fragte Michael zur Belustigung der übrigen Studenten.

«Nein, das tue ich nicht», sagte Caine mit einem Lächeln.

«Und wieso nicht?»

«Aus zwei Gründen: Erstens halte ich persönlich die Freuden eines hinreichend hedonistischen Lebens für positiv unendlich, die eines religiösen Lebens aber für negativ unendlich.» Einige Studenten applaudierten. Caine hob eine Hand. «Und zweitens führe ich aus dem gleichen Grund ein hedonistisches Leben, aus dem ich auch Lotto spiele: Manchmal muss man sich einfach mal sagen: ‹Scheiß auf die Statistik›, und seinem Gefühl folgen.»

Alle lachten, und ein paar Studenten pfiffen sogar auf den Fingern. Caine wollte gerade die Stunde beschließen, als er sah, dass das Kreidestück in seiner Hand zu wachsen anfing.

Es ragte wie ein großer Holzstab aus seiner Hand hervor. Er berührte es mit den Fingern der anderen Hand, und nun schienen auch diese größer zu werden, schienen wie vier lange Karamellstücke aus seiner Hand zu wachsen. Einen Moment lang stand er wie vom Blitz getroffen da. Doch als sich die Kreide dann in seine Richtung zu biegen schien, warf er sie zu Boden, wo sie zerbrach und sich die einzelnen Teile wanden wie Regenwürmer.

Nach Luft schnappend, sah er zur Tafel hoch, um wieder Halt zu finden, aber das machte alles nur noch schlimmer. Die Tafel ragte hoch über ihm auf, und seine Gleichungen flatterten wie weiße Bänder im Wind. Verzweifelt wandte er sich zu seinen Studenten um, da er hoffte, der Anblick lebendiger Wesen würde dem Spuk ein Ende bereiten. Doch diese Hoffnung trog. Drei Studenten meldeten sich mit erhobener Hand, und die Arme wuchsen wie riesige, sacht im Winde wogende Palmstämme aus ihren Körpern.

Dann roch er den Gestank. Ein widerlicher Fäulnisgeruch, der vor seinem geistigen Auge Bilder von verwesendem, verrottendem Fleisch heraufbeschwor. Er versuchte zu begreifen, was hier geschah, aber es war zu spät. Plötzlich fühlte er sich, als hätte ihm jemand mit voller Wucht vor die Brust geschlagen. Alle Luft wich aus seiner Lunge. Er schaffte es gerade noch bis zum Abfallkorb, dann übergab er sich und wurde ohnmächtig, und im Fallen schlug er sich noch an einem Tisch den Kopf auf.

Glücklicherweise machte einer seiner Studenten gerade ein Praktikum auf der neurologischen Station des Mount Sinai Hospital, und so blieb Caine die Demütigung erspart, mit in den Mund gestopfter Brieftasche wieder zu sich zu kommen, wie es ihm drei Monate später widerfuhr, als er in der U-Bahnlinie N ohnmächtig wurde. Damals wusste er natürlich nicht, dass er dankbar hätte sein sollen. Er wusste nur, dass sein neues Leben in die Brüche zu gehen schien.

Erst drei Wochen später brachte er wieder den Mut auf, einen Hörsaal zu betreten, aber es endete in einem Desaster. Als er in all die erwartungsvoll blickenden Gesichter schaute, sah er vor seinem geistigen Auge nur riesige, winkende Hände, wie groteske Requisiten aus einem schlechten Tim-Burton-Film. Als er den Mund öffnete, um etwas zu sagen, drang kein Laut daraus hervor. Caine atmete tief durch, und seine Nasenlöcher blähten sich, als ihm der fürchterliche Gestank verwesenden Fleischs wieder in den Sinn kam.

«Alles in Ordnung mit Ihnen?»

Caine hörte einen Studenten in der ersten Reihe diese Worte sprechen, konnte aber nicht antworten. Vielmehr lief er die Hörsaaltreppe hinauf und stürzte, die schwere Flügeltür aus Stahl aufstoßend, hinaus. Draußen spürte er dann, wie sein Herz allmählich langsamer schlug. Vorsichtig atmete er die kühle Luft ein und war erleichtert, als er feststellte, dass der Gestank verschwunden war.

Einmal versuchte er noch zu unterrichten, aber es war zwecklos. Diesmal geriet er schon in Panik, als er den Raum betrat. Am Pult angelangt, bekam er kaum noch Luft. Schweißbäche liefen ihm von der Stirn und brannten ihm in den Augen. In einer entsetzlichen Wiederholung seines ersten Anfalls taumelte er zum Abfalleimer und erbrach den Burrito, den er eine Stunde zuvor zum Frühstück gegessen hatte.

Als er die widerliche orange Mischung aus teilweise verdautem Ei und Salsa anstarrte, wusste er, dass es vorbei war. Er würde nie wieder unterrichten. Er stand auf, wischte sich den Mund ab und verließ den Hörsaal in dem sicheren Wissen, dass er nie mehr dorthin zurückkehren würde.

Zunächst versuchte er sich noch einzureden, es sei besser so. Wenn er nicht dreimal die Woche unterrichten müsse, könne er sich darauf konzentrieren, seine Dissertation abzuschließen – Der Einfluss statistisch signifikanter Ausreißer in der logistischen Regressionsanalyse.

Und fast einen Monat lang schien er Recht damit zu behalten. Er leitete seine ganze Vitalität und das zähe Verlangen, das er allmorgendlich verspürte (Komm schon, Mann, willst du denn gar nicht POKER spielen?), in seine Doktorarbeit. Tagelang verkroch er sich in den riesigen Bibliotheksmagazinen der Columbia University, arbeitete, über seinen Laptop gebeugt, wie besessen an der graphischen Darstellung der Verteilungskurven diverser Naturphänomene und fiel abends erschöpft ins Bett.

Doch dann geschah es wieder, und diesmal war es sogar noch schlimmer als zuvor. Eines Nachmittags überkam ihn, während er auf seinen Computerbildschirm starrte, mit einem Mal der Gestank – diesmal eine widerwärtige Mischung aus faulen Eiern und tierischen Fäkalien. Der Gestank schien von dem Rechner auszugehen – und der Bildschirm klaffte vor seinen Augen wie ein riesiger, zahnloser Rachen.

Caine wollte zurückweichen, erstarrte aber. Dann wurde ihm schwarz vor Augen. Auf dem kalten Betonboden kam er wieder zu sich. Er drehte sich zur Seite und spuckte einen Mund voll warmes, salziges Blut aus und das Bruchstück eines Schneidezahns. Sein Rechner lag auf dem Boden. Er sah aus, als wäre er von einem Sattelzug überrollt worden: Der Bildschirm war zerborsten, und von der Tastatur war nicht mehr viel zu erkennen.

Immer noch benommen, ballte er die Faust beim Anblick seines Sony Vaio, der 2500 Dollar gekostet hatte und nun allenfalls noch als Briefbeschwerer oder modernes Kunstobjekt zu gebrauchen war. Er spürte ein Stechen in der Hand, und da erst merkte er, dass ihm ein Bruchstück der Tastatur, die F-Taste, in der Handfläche steckte.

F wie Fertig. Die Taste schien ihn zu verhöhnen: Du bist fertig, mein Lieber. Du kannst einpacken. Du hattest einen Blackout und hast deinen Computer zu Klump geschlagen – woran du dich übrigens nicht mal erinnern kannst –, und jetzt liegst du hier auf dem Boden und spuckst einen abgebrochenen Schneidezahn aus. Wollen wir das Kind doch beim Namen nennen: Du bist erledigt. «F» steht für «Finito», und damit bist du gemeint.

Hast du denn tatsächlich geglaubt, du würdest ungeschoren davonkommen? Du hast das Wahnsinns-Gen, mein Freund. Dein Zwillingsbruder hat es, und stell dir vor: Du hast es auch. Willkommen im Club.

Caine warf die Taste an die Wand, wo sie einen kleinen roten Fleck hinterließ, ehe sie zu Boden fiel. Dann gestand er sich schließlich ein, dass sein kleines «Problem» nicht von selbst wieder verschwinden würde. Am nächsten Morgen besorgte er sich einen Termin bei einem Neurologen der Columbia. Drei Tage, einen CAT-Scan, einen PET-Scan und zwei MRI-Untersuchungen später kam ein mondgesichtiger Arzt aus Indien in sein Zimmer, um ihm die schlechte Nachricht zu überbringen.