Spaziergang 1: Grand Tour – Stephansdom, Hofburg und Ringstraßenarchitektur

Sehenswertes

Virgilkapelle: Die Virgilkapelle datiert aus den 1250er Jahren, wurde ursprünglich als unterirdische Begräbniskapelle und seit dem 14. Jh. als Gruft einer reichen Kaufmannsfamilie genutzt. Sie birgt einen Altar zu Ehren des Heiligen und wurde unlängst nach mehrjähriger Restaurierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In ihrem Vorraum ist eine Sammlung Wiener Keramik aus dem 10.–19. Jh. zu sehen.

Di–So 10–13, 14–18 Uhr, 4 €. 1. So im Monat Eintritt frei.

St. Stephan: Der Grundriss von St. Stephan gliedert sich in das Langhaus, den Albertinischen Chor, den Süd- und Nordturm sowie die jeweils von kleinen Kapellen flankierten Westtürme rechts und links vom Hauptportal (Riesentor). Seine Baugeschichte beginnt 1137. In jenem Jahr wurde der Grundstein für die 1147 geweihte und 1170 fertig gestellte Stephanskirche gelegt, die jedoch erst 1469 zur Kathedrale avancieren sollte. Von diesem ersten Bau sind allein die Erdgeschossbereiche der Westtürme übrig geblieben. Ihre heutige Gestalt nahmen Riesentor und Türme, die übrigens zunächst nach dem Babenberger Heinrich II. „Heinrichs-“, später „Heiden-“ und erst im 18. Jh. „Westtürme“ genannt wurden, erst zwischen 1240 und 1263 an. 1304 gab der Habsburger Albrecht I. den nächsten großen Ausbau der Kirche in Auftrag, indem er das damals noch romanisch gestaltete Langhaus um den 1340 eingeweihten Albertinischen Chor erweitern ließ. Der setzte insofern Maßstäbe, als Rudolf IV. 1359 anordnete, das Langhaus im gotischen Stil umzubauen, der Breite des Albertinischen Chores anzupassen und mit zwei seitlichen Portalen (Bischofs- und Singerportal) zu versehen. Außerdem ließ er jedem einzelnen der Westtürme eine kleine Kapelle zur Seite stellen und veranlasste den Bau des Südturms. Nachdem der bis 1433 zu seiner stattlichen Länge von 137 m in den Himmel hinauf gewachsen war, wurde 1450 der Grundstein für einen zweiten Turm an der Nordflanke der Kirche gelegt. Der sollte sich freilich nie mit seinem „großen Bruder“ messen können, weil sein Ausbau einige Jahrzehnte später eingestellt wurde, worauf der Torso in den 1550er Jahren eine kuppelverzierte Krone erhielt. Neben dem Nordturm befindet sich die Kapistrankanzel, die ihren Namen dem italienischen Franziskanermönch Capistranus verdankt, der die Wiener von dort aus 1451 zum Kreuzzug gegen die ungläubigen Osmanen aufrief.

Seine charakteristisch gemusterten, mit

farbigen Glasurziegeln gedeckten Dächer erhielten die Domschiffe im

ausgehenden 15. Jh., während der doppelköpfige Kaiseradler

erst seit 1831 auf dem Dach des Albertinischen Chores flattert.

Weil Brände, Erdbeben, Kriegs- und Umweltschäden dem imposanten

Bauwerk seither übel mitspiel(t)en, ist vieles nicht mehr im

Originalzustand erhalten und aufwändig restauriert worden, was die

Faszination der derzeit erneut bestandssichernd bearbeiteten

monumentalen Kathedrale jedoch nicht schmälert.

Dass sie auch in ihrem Innern durch eine feierliche Atmosphäre, zahlreiche gestalterische Details und sakrale Kunstwerke zu beeindrucken vermag, versteht sich fast von selbst. Besondere Beachtung verdienen die Kanzel (1514/15) und der Orgelfuß (1513), deren figurative Elemente der spätgotische Bildhauer Anton Pilgram modelliert und dabei jeweils seine eigene Porträtbüste integriert hat. Ebenfalls im Langhaus sind eine gemalte „Dienstbotenmadonna“ oder das von Ulrich Auer in den Jahren 1476–1481 gefertigte Taufbecken aus rotem Salzburger Marmor zu bestaunen. Im Albertinischen Chor fallen das von Niklas Gerhaert van Leyden dekorierte Grabmal Friedrichs III. und der Wiener Neustädter Altar ins Auge. Weitere Sehenswürdigkeiten warten im Nordturm, wo eine riesige, nur zu besonderen Anlässen bewegte, 20 Tonnen schwere, frei schwingende Glocke (Pummerin) hängt, und in den Katakomben der Kathedrale. Dort kann man den Sarkophagen Rudolfs IV. und seiner Ehefrau oder den Gräbern der Domherren die Aufwartung machen und die Urnen sehen, in denen die sterblichen Überreste der frühen Habsburger – mit Ausnahme der in der Augustinerkirche gesondert aufbewahrten Herzen – deponiert sind. Den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen aber die von Strafgefangenen platzsparend aufgetürmten Knochen aus den Gräbern des aufgelösten Friedhofs von St. Stephan, in denen vornehmlich Pestopfer bestattet worden waren.

Wer sich noch intensiver mit den Kunstschätzen

des Domes beschäftigen und mit dem 1365 gemalten Konterfei

Rudolfs IV. das älteste Porträt Europas ansehen möchte, möge

das benachbarte Erzbischöfliche Dom- und Diözesanmuseum besuchen, das

hin und wieder auch Sonderausstellungen zeigt.

Stephansdom: Mo–Fr 6–22, So, Fei 7–22 Uhr; Dom- und Diözesanmuseum Di–Sa 10–17 Uhr, 7 €. Stephansplatz 6, Tel. 515523689 , www.dommuseum.at.

Domführungen: Mo–Fr 10.30 und 15, So, Fei 15 Uhr, 4,50 €.

Führungen in den Katakomben: Mo–Sa 10–11.30 und 13.30–16.30 Uhr alle 30 Min., So, Fei nur 13.30–16.30 Uhr; während der Domführung keine Katakombenführungen (Infotafel beachten), 4,50 €.

Besteigung des Südturms: 9–17.30 Uhr, 3,50 €.

Lift zum Nordturm: April–Okt. 9–16.30 Uhr, Juli/Aug. 9–18.00 Uhr, Nov.–März 8.30–16.30 Uhr, 4 €.

Abendführungen mit Dachrundgang: Juni–Sept. Sa 19 Uhr, Treff am Südturm, 10 €.

Peterskirche: Die Kirche wurde 1137 erstmals erwähnt und gehört damit zu den ältesten Kirchengründungen der Stadt. 1399 zunächst gotisiert, wurde sie zwischen 1702 und 1708 im Barockstil völlig neu errichtet und 1733 geweiht. Das goldglänzende, üppig bemalte und verzierte Innere des prachtvollen Baus, der die architektonische Handschrift von Gabriel Montani und Johann Lukas von Hildebrandt trägt, wurde von berühmten zeitgenössischen Künstlern wie Michael Rottmayr, Lorenzo Mattielli oder Leopold Kupelwieser ausgestaltet.

Jüdisches Museum: Der historische Vorläufer des Hauses wurde als erstes jüdisches Museum der Welt bereits im Jahre 1895 eröffnet und 1938 von den Nationalsozialisten geschlossen. 1990 neu gegründet, zog es 1993 in die Räumlichkeiten des Palais Eskeles in der Dorotheergasse ein, die im Zuge der Umgestaltung unter der Regie des Architekturbüros Eichinger oder Knechtl in den Jahren 1995 und 1996 ihre heutige Gestalt annahmen. Sie beherbergen im Erdgeschoss eine der größten Judaika-Sammlungen der Welt, die – ergänzt durch Informationen zum jüdischen Festkalender und der rituellen Bedeutung der einzelnen Kultobjekte – in einer einzigen Wand bedeckenden Vitrine präsentiert werden. Die übrigen Wände des ansonsten unmöblierten Raumes wurden von der New Yorker Künstlerin Nancy Spiro mit Szenen und Texten aus dem jüdischen Leben Wiens bestempelt. Das Ensemble der dezenten, freskoähnlichen Bilder trägt den Titel „Installation der Erinnerung“. Sowohl im 1. als auch im 2. Stock, wo 21 Hologramme die Geschichte der Wiener Juden erzählen, werden in regelmäßigen Sonderausstellungen politische, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Aspekte des Zusammenlebens von jüdischen und nichtjüdischen Österreichern thematisiert. Im 3. Stock lagert das Schaudepot, im Ein- bzw. Ausgangsbereich befinden sich eine gut sortierte Buchhandlung mit integriertem Museumsshop und das koschere Museumscafé Teitelbaum.

So–Fr 10–18 Uhr, 6,50 €. Dorotheergasse

11, Tel. 5350431, www.jmw.at.

Dorotheum: Weil das 1707 gegründete ehemalige staatliche Pfandhaus 1788 die Räumlichkeiten des aufgelösten Dorotheen-Klosters übernommen hatte, trägt es bis heute dessen Namen, obgleich es bereits vor 90 Jahren in ein neu erbautes, eigenes Gebäude in der Dorotheergasse umgezogen ist. Es wandelte sich zu einem angesehenen, inzwischen privatisierten Auktionshaus, in dem von Gemälden und Kunstobjekten aus mehreren Jahrhunderten über Möbel, Teppiche und Geschirr bis hin zu Spielzeug, Briefmarken, Waffen oder Juwelen so ziemlich alles Erdenkliche zu bestaunen, ersteigern und teilweise auch im Direktverkauf zu erwerben ist.

Mo–Fr 10–18, Sa 9–17 Uhr. Dorotheergasse 17, Tel. 515600, www.dorotheum.com.

Albertina:

Die vor ihrem gut 100 Millionen Euro schweren Umbau vornehmlich als

Forschungs- und Sammlungszentrum genutzte Albertina reiht sich

neben Louvre, British Museum und Berliner Kupferstichkabinett in

die vier Grafiksammlungen von Weltruf ein. Zu den 65.000

Zeichnungen und knapp eine Million druckgrafischen Werken zählen

neben Meisterstücken von Cézanne, Picasso, Schiele, Klimt oder

Kokoschka z. B. auch Dürers „Feldhase“ und dessen „Zum Gebet

gefaltete Hände“, die rund um den Globus millionenfach reproduziert

worden sind. In den Beständen der in den 1990er Jahren

angegliederten Fotosammlung lagern Arbeiten von Helmut Newton oder

Lisette Model. 2007 wurde die Kollektion um die Dauerleihgabe von

gut 500 Werken der klassischen Moderne aus den spektakulären

Privatsammlungen der Ehepaare Batliner und Forberg erweitert, die

seit Mai 2009 als Dauerausstellung zu bestaunen ist. Alle diese

Kostbarkeiten werden unter optimalen Klima- und Lichtverhältnissen

im weltweit ersten vollautomatischen Museumshochregallager für die

Nachwelt erhalten und zusammen mit ebenso spektakulären temporären

Leihgaben in thematisch orientierten Wechselausstellungen oder

Künstlerwerkschauen auf mehreren Tausend Ausstellungsquadratmetern

auf drei Etagen (Erdgeschoss, Untergeschoss und 1. Stock)

präsentiert.

Neben den Dauer- und Wechselausstellungen der Superlative bietet die Albertina mit den Habsburger Prunkräumen eine weitere Attraktion. Die zu Beginn des 19. Jh. unter der Anleitung von Joseph Kornhäusel und dem Einsatz von Marmor, Gold und venezianischer Seide klassizistisch gestalteten Salons liegen im 1. Stock des im 18. Jh. auf Bauresten aus dem Mittelalter errichteten Adelspalastes. Unter den allesamt imposanten Räumen blitzen das 24-karätige Goldkabinett oder der in Marmor gehaltene Musensaal mit seinen neu „aufpolierten“ Statuen besonders hervor. Von eher nüchterner Eleganz ist ein aus Titan gefertigtes Flugdach namens Soravia-Wing (auf seine Finanziers getauft), mit dem Stararchitekt Hans Hollein wieder einmal zum ästhetischen Leidwesen so mancher Wienerinnen und Wiener von außen Hand an die gute alte Albertina legte.

10–18, Mi bis 21 Uhr, 9,50 €. Albertinaplatz 1, Tel. 53483, www.albertina.at.

Filmmuseum: Das Filmmuseum ist tatsächlich eine Kinemathek, also ein hochkarätiges Programmkino mit eigenen Sammlungen und Archiv (Mo/Do 12–18 Uhr). Es präsentiert regelmäßig filmische Retrospektiven bekannter internationaler Regisseure, die jeweils im Originalton über die Leinwand flimmern. Der etwas andere Kinobesuch ist an eine Jahres- oder Gastmitgliedschaft gebunden, die 9,50 € (inklusive einer Einzelkarte) kostet. Jahresmitglieder zahlen nur 5,50 € pro Vorstellung.Augustinerstraße 1, Programminformationen unter Tel. 5337054, www.filmmuseum.at.

Theatermuseum: Das Österreichische Theatermuseum im 1685–1687 erbauten Palais Lobkowitz dokumentiert mit über 1,6 Millionen Exponaten die österreichische und internationale Theatergeschichte. Neben Kostümen, Bühnenbildmodellen und Marionetten, Fotografien und Plakaten, Kostümen, Requisiten, Programmzetteln und persönlichen Dokumenten namhafter Schauspieler, Musiker und Regisseure sind regelmäßig Sonderausstellungen zu sehen.

Di–So 10–18 Uhr, 8 €. Lobkowitzplatz 2, Tel. 525243460, www.theatermuseum.at.

Kaisergruft: Nachdem Kaiserin Anna 1618 testamentarisch verfügt hatte, innerhalb der Stadtmauern Wiens ein Kapuzinerkloster zu errichten, unter dessen Kirche sie und ihr Gemahl Matthias zur letzten Ruhe gebettet werden sollten, wird die Gruftanlage seit 1633 als Friedhof der kaiserlichen Habsburgerfamilie genutzt. Auf dem liegen in mehr oder minder prächtigen, den Moden der Zeit und Vorlieben der Verblichenen angepassten Sarkophagen 146 Personen, darunter 12 Kaiser und 17 Kaiserinnen. Die Gewölbe wurden im Laufe der Jahrhunderte mehrfach um- und ausgebaut und sind in mehrere Räume bzw. Gruften aufgeteilt, die im Zuge der jüngsten Sanierungsmaßnahmen ein wenig von ihrer ursprünglichen Düsternis verloren haben. Den eindrucksvollsten, von einer dekorativ bemalten Kuppel überwölbten, belegen Maria Theresia und ihr Ehemann Franz I., die in einem gigantischen, schwülstig barocken Doppelsarkophag bestattet sind. Neben ihnen ruht in einem bescheidenen und schmucklosen Modell ihr Sohn, der bürgerfreundliche Reformkaiser Joseph II. In einer relativ schlichten, secessionistisch gehaltenen Gruft und recht einfachen Sarkophagen sind auch Kaiser Franz Joseph I. nebst Gattin Elisabeth und Sohn Kronprinz Rudolf aufgebahrt. Dem letzten österreichischen Kaiser Karl I., der 1922 auf Madeira starb und beerdigt wurde, ist lediglich eine Gedenkbüste in der angrenzenden Gruftkapelle gewidmet, der später der Sarkophag seiner erst 1989 verstorbenen Gattin Zita zur Seite gestellt wurde. Im jüngsten, 1962 unter der Regie des Architekten Karl Schwanzer hinzugefügten Erweiterungsbau (Neue Gruft) sind die sterblichen Überreste von kirchlichen Würdenträgern des Hauses Habsburg sowie die Kaiser Maximilians von Mexiko und der Gemahlin Napoleons, Marie-Luise, untergebracht.

10–18 Uhr (Einlass bis 17.40 Uhr), 5 €. Neuer Markt/Tegethoffstraße 2, Tel. 5126853, www.kaisergruft.at.

Augustinerkirche: Die dreischiffige Hallenkirche wurde in den 1330er Jahren erbaut, 1631 von Ferdinand II. den aus Prag berufenen Augustinern übergeben, 1634 zur Hofkirche erklärt und 1637 durch die Einrichtung der Habsburgischen Herzgruft in der dem rechten Kirchenschiff angegliederten Loretokapelle weiter aufgewertet. Vor ihrem Altar schlossen Maria Theresia und Franz von Lothringen 1736 den Bund fürs Leben, heirateten die Erzherzogin Marie-Luise 1810 Napoleon und Franz Joseph I. 1854 seine Sisi. Größte künstlerische Attraktion des Gotteshauses ist das in Form eines Grabmals gehaltene Denkmal für Erzherzogin Maria-Christina (1742–1798), deren Leichnam in der Kapuzinergruft zur letzten Ruhe gebettet wurde. Sie war die Lieblingstochter von Maria Theresia und Gattin Alberts von Sachsen-Teschen, der den berühmten zeitgenössischen Bildhauer Antonio Canova mit der 1805 vollendeten Marmorpyramide beauftragte.

Die Urnen mit den Herzen von insgesamt 54 Mitgliedern der berühmten Herrscherfamilie sind mit Ausnahme des goldenen Exemplars von Kaiser Matthias allesamt aus Silber gefertigt. In Augenschein nehmen kann man sie nur am Sonntag nach dem Hochamt (ca. 12.30 Uhr) bzw. nach telefonischer Absprache (Tel. 5337099, 2,50 €).

Nationalbibliothek: Die Österreichische Nationalbibliothek ist ein weit verzweigtes System aus Museen, Lesesälen und Informationsstellen, das bis in die Neue Hofburg hineinreicht. Ihr Herzstück und das Objekt der touristischen Besichtigungsbegierde ist der Prunksaal an der Nordflanke des Josefsplatzes, der nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach und unter der Bauleitung seines Sohnes Joseph Emanuel in den Jahren 1723–1726 als Kaiserliche Bibliothek erbaut wurde. Der gigantische Saal, dessen Wände von 19,6 m hohen, prall gefüllten Bücherregalen bedeckt werden, ist in drei Abschnitte unterteilt und in seiner Mitte von einer 29,2 m hohen, mit einem Deckenfresko von Daniel Gran versehenen Kuppel überwölbt. Als der damalige Hofmaler 1730 seinen letzten Pinselstrich getan hatte, war die Kuppel mit zahlreichen Motiven aus der römischen Mythologie und einem Bildnis seines Auftraggebers Karl VI. verziert und damit dem „Triumph des Hauses Österreich durch die Wissenschaft“ künstlerischer Ausdruck verliehen worden. Unter der Kuppel versammeln sich von den zeitgenössischen Bildhauerbrüdern Peter und Paul Strudel geschaffene Standbilder berühmter Staatsmänner und Feldherren, z. B. König Philipp II. von Spanien oder Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. Sie scharen sich um das Denkmal Karls VI., der in Gestalt eines römischen Imperators und als Förderer der Wissenschaften und Künste im Zentrum des schönsten Bibliothekssaales der Welt über 200.000 Bücher aus mehreren Jahrhunderten wacht. Auch in den beiden Langhäusern sind jeweils vier in Stein gehauene wichtige Persönlichkeiten aufgestellt, darunter der Universitätsgründer Herzog Rudolf IV. oder König Albrecht II.

Bis ins 19. Jh. hinein sind sämtliche Hand- und Druckschriften, Landkarten, Globen, Musikhandschriften, Inkunabeln und Druckgrafiken im Prunksaal aufbewahrt worden. Mittlerweile hat man den wertvollen Bestand auf mehrere Ausstellungen verteilt, in andere Trakte der um die vorletzte Jahrhundertwende räumlich erweiterten Bibliothek und ins Palais Mollard an der Herrengasse 9 ausgelagert.

Di–So 10–18, Do bis 21 Uhr, 7 €. Josefsplatz 1, Tel. 53410, www.onb.ac.at.

Palais Pallavicini: Das 1783/84 erbaute, klassizistisch angehauchte Palais Pallavicini, dessen Eingangstür von zwei auffälligen weiblichen Trägerfiguren (sog. Karyatiden) flankiert wird, wird manchen bekannt vorkommen, ist es doch einer der Schauplätze des Films „Der dritte Mann“ (Wohnhaus von Harry Lyme). Im Laufe der Jahre für unterschiedliche museale und gastronomische Zwecke genutzt, wird es derzeit vom Wiener Rennverein, Wiens einzigem Herrenclub, verwaltet, der es für noble Feste und Feiern vermietet.

Palais Palffy: Vom 15. Jh. bis ins 19. Jh. im Besitz der

gräflichen Familie Palffy und mehrfach renoviert, reicht die

Baugeschichte des prunkvollen Stadtpalais bis ins 14. Jh.

zurück. Seine musikalischen Weihen erlangte das heute mit

klassischen Salonkonzerten (www.classic-concerts.at), gelegentlich mit

Kunstausstellungen bespielte und neuerlich um den schicken Palffy

Club (s. u.) angereicherte Haus mit einem Auftritt des

sechsjährigen Mozart im Jahre 1762.Josefsplatz 6,

Tel. 5125681.

Michaelerkirche: Die Michaelerkirche, zwischen 1221 und 1252 erbaut, vereinigt spätromanische mit frühgotischen Stilelementen und wurde 1792 mit einer neoklassizistischen Fassade versehen. Sie ist mit Gemälden so berühmter Barockmaler wie Michelangelo Unterberger und Franz Anton Maulbertsch dekoriert, beherbergt eine Ausstellung mit liturgischem Gerät und die von J. D. Sieber 1714 gefertigte größte Barockorgel Wiens, auf der gelegentlich geistliche Konzerte intoniert werden. Im Rahmen von Führungen kann man auch in ihre Krypta hinabsteigen, in der ebenso wie in der des Stephansdoms Gebeine aus den Gräbern eines aufgelösten Friedhofs deponiert sind.7–22 Uhr. Kirchenführungen Mi 13 Uhr (Spende), Gruftführungen Mo–Sa 11 u. 13.30 Uhr, 5 €. Tel. 0650/5338003, www.michaelerkirche.at.

Archäologisches Grabungsfeld: Auf dem Michaelerplatz werden auf engstem Raum mehrere Phasen der Stadtgeschichte dokumentiert. Neben den Ruinen von drei Stadtvillen aus römischen Tagen (1.–5. Jh.) wurden Reste mittelalterlicher Wohnhäuser und der Fundamente des neuzeitlichen Hofburgtheaters freigelegt.

Loos-Haus: Obgleich Adolf Loos bei seinem Entwurf für das Geschäftshaus der Schneiderfirma Goldmann & Salatsch (1910) hinsichtlich der Proportionen des Gebäudes oder der Auswahl der Materialien (z. B. ein der Hofburg angepasstes grün patiniertes Dach) durchaus auf die schon bestehende Bausubstanz des Michaelerplatzes Rücksicht nahm, wurde sein inzwischen von der niederösterreichischen Raiffeisenbank bezogenes Hauptwerk seinerzeit heftig kritisiert. Stein des Anstoßes war die ornamentlose Fassadengestaltung der Obergeschosse, die dem Gebäude den Beinamen „Haus ohne Augenbrauen“ eintrug und den Kaiser bewogen haben soll, das Michaelertor zu meiden. Loos’ junge Architektenkollegen lehnten es dagegen wegen seiner Anleihen beim Klassizismus ab und monierten die säulengestützte Portalzone des Architekturdenkmals, das durch die damals völlig neuartige Stahlbetontechnik auch in seinem mit Wurzelmahagoni, Marmor und Messing edel ausgestatteten Innern Maßstäbe setzte. Das Souterrain des Architekturdenkmals wurde vom italienischen Designer Paolo Piva zur Designzone Looshaus umgestaltet und wird gelegentlich für Ausstellungen und andere Kulturevents genutzt.

Globen- und Esperantomuseum: Im ersten Stock des Palais Mollard sind Erd- und Himmelsgloben aus fünf Jahrhunderten und historische wissenschaftliche Instrumente zu bestaunen und – u. a. mittels moderner digitaler Präsentationen – in ihrer Funktion und Entstehungsgeschichte erklärt. Im Erdgeschoss der musealen Dependance der Nationalbibliothek befinden sich die Sammlung für Plansprachen und Esperantomuseum. Hinter Ersterer verbirgt sich die weltweit größte Fachbibliothek für Interlinguistik. Das Zweite dokumentiert die Geschichte der wohl bekanntesten Plansprache, die 1887 von dem polnischen Arzt L. Zamenhof entwickelt wurde und heute von mehreren Millionen Menschen rund um den Erdball beherrscht wird.

Di–So 10–18, Do 10–21 Uhr, 5 bzw. 3 €. Herrengasse 9, Tel. 53410710, www.onb.ac.at.

Kaiserappartements, Silberkammer und Sisi-Museum: Die 22 Amts- und Wohnräume von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Gemahlin Elisabeth im Reichskanzlei- und Amalientrakt der Hofburg gewähren einen Einblick in das Arbeits- und Privatleben des Monarchenpaares. So passiert man z. B. den Saal, in dem der Kaiser die Abgesandten seiner Kronländer empfangen hat, und kann sich angesichts von historisch gewandeten Puppen eine Vorstellung von deren „multikulturellem“ Erscheinungsbild machen. Außerdem kann man einen Blick in die gemeinsamen und individuellen Speise-, Schlaf- und Badezimmer des berühmten Paares werfen, wobei die Utensilien für Schönheitspflege und Körperertüchtigung in den Gemächern der legendären Sisi besonders ins Auge fallen.

Die dort gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse können in einem eigenen Sisi-Museum noch vertieft werden. Die düster-schwermütig akzentuierte Ausstellung zeigt Kleidungs- und Schmuckstücke, darunter eine Nachbildung des Polterabendkleides, Gemälde, Büsten und Skulpturen der schönen Kaiserin. Die Ausstellung zitiert aus ihren Tagebüchern, Briefen und Gedichten und dokumentiert mit Foto-, Film- und Pressematerial (Reise-)Lust, Leid und Tod der melancholisch-magersüchtigen Monarchin. Deren anrührendes Schicksal begegnet einem selbst beim Besuch der Silberkammer, auch wenn die natürlich vornehmlich in die erlesene Tischkultur der Habsburger einführt. In unzähligen Vitrinen werden Gläser, Karaffen, Tafelsilber, Tassen, Teller und Tischdekorationen für jede höfische Gelegenheit präsentiert und auf entsprechend eingedeckten Tafeln exemplarisch arrangiert. Darüber hinaus sind dort aber auch praktisch-profane Küchengeräte zu sehen, darunter die Entenpresse, mittels derer Kaiserin Elisabeth den Fleischsaft für ihre wiederholten Diäten gewonnen haben soll.

9–17, Juli/Aug. bis 17.30 Uhr, 9,90 € (inkl. Audioguide). Regelmäßige Führungen für Erwachsene, speziell für Kinder und thematisch orientiert (Termine siehe vor Ort). Mit einem sog. Sisi-Ticket kann man übrigens zum verbilligten Gesamtpreis von 22,90 € gleich in mehreren Museen auf den Spuren der Legende wandeln (neben Hofburg Möbelmuseum Hofmobiliendepot und Schloss Schönbrunn). Eingang zu den Museen Michaelerkuppel, Tel. 5337570, www.hofburg-wien.at.

Spanische Hofreitschule: Der Entwurf für die 1735 fertiggestellte, 55 m lange, 18 m breite und 17 m hohe, von prunkvollen Besucherrängen eingefasste Reithalle, in der man sich die berühmten Lipizzaner und ihre braunbefrackten „Dompteure“ anschauen kann, stammt vom Zeichentisch von Fischer von Erlach junior, ihr Bauherr war Kaiser Karl VI. Die Wiener Hofreitschule ist die einzige Institution ihrer Art, in der die in der Renaissance kreierte Reitkunst der sog. „Hohen Schule“ bis heute gepflegt und gezeigt wird.

Vorstellungen und Führungen: Wer einer der raren (je nach Saison ein- bis zweimal wöchentlich, vornehmlich Sa, So) 80- bis 100-minütigen Vorführungen (Jahresterminplan auf einem Folder vor Ort und auf der Website) beiwohnen möchte, muss eine Kartenreservierung vornehmen und relativ tief in die Tasche greifen (23–116 bzw. 26–142 €) Als preisgünstigere Alternativen bieten sich die Teilnahme an der Morgenarbeit (Di–Sa 10–12 Uhr, im Juli/Aug. eingeschränkt 12 €) oder einer Führung an (Di–So 14, 15 und 16 Uhr, Mai, Juni, Sept., Okt. tägl.; 16 €; manchmal auch sonntags). Die Morgenarbeit ist nicht reservierungspflichtig, für die Führung wird eine Voranmeldung empfohlen, ein Kombiticket für beide Veranstaltungen kostet 26 €, Kinder zahlen bei allen Karten die Hälfte. Natürlich gibt es einen Shop und ein Café in der Spanischen Hofreitschule.

Besucherzentrum:

Di–Sa 9–16 Uhr; an Vorstellungstagen (und bei sonntäglichen

Führungen) Fr 9–19 und So 9–12 bzw. 9–15 Uhr. Michaelerplatz

1, A-1010 Wien, Tel. 5339031, [email protected],

www.srs.at.

Schatzkammer: Das Museum ist im ältesten, Ende des 13. Jh. errichteten Trakt der Hofburg untergebracht und offenbart 1000 Jahre europäischer Kulturgeschichte, und damit die Macht und Pracht weltlicher und geistlicher Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches (Deutscher Nation) und der k. u. k. Monarchie. Zu bestaunen gibt es Kronjuwelen und Herrscherinsignien, Krönungs- und Messgewänder, Schmuckstücke und liturgisches Gerät aus Gold, Silber und Edelsteinen, Samt und Seide. Gemälde von zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Ereignissen illustrieren die „praktische Anwendung“ der materiell kostbaren und historisch bedeutenden Exponate, zu denen z. B. die alte Reichskrone aus dem 10. Jh. oder die Insignien des (burgundischen) Ordens des Goldenen Vlieses gehören, die sich Maximilian II. via Eheschließung angeeignet hatte.

Mo, Mi–So 10–18 Uhr, 10 €, Hofburg,

Schweizerhof, Tel. 52524-4031, www.khm.at.

Die Schatzkammer wird neuerlich zusammen mit den Museen in der Neuen Burg (außer Völkerkundemuseum) und den wertvollen Exponaten des Kunsthistorischen Museum als Die kaiserlich-habsburgischen Sammlungen vermarktet, wobei der Einzeleintrittspreis mittels Kombiticket (18 €) gesenkt werden kann. Mit der Jahreskarte des Kunsthistorischen Museums für 29 € kann man außer o. g. die Wagenburg am Schloss Schönbrunn, das Völkerkundemuseum, das Österreichische Theatermuseum und das Schloss Ambras bei Innsbruck besichtigen (www.jahreskarte.khm.at).

Hofmusikkapelle (Hofburgkapelle): Die Burgkapelle im

Schweizerhof wurde Ende des 13. Jh. gegründet, von 1447 bis

1449 im gotischen Stil vollendet, später barockisiert und im

19. Jh. neugotisch umgestaltet. Sie gilt als Keimzelle der

habsburgischen Musikkultur und wird bis heute regelmäßig von

hochkarätiger Kirchenmusik erfüllt, die von Mitgliedern des

Staatsopernchors und -orchesters (Hofmusikkapelle) und den Wiener

Sängerknaben intoniert wird.

Mo–Do 11–15, Fr 11–13 Uhr. Messen: Mitte Sept.–Ende Juni, So 9.15 Uhr. Kartenverkauf: Fr 11–13 und 15–17 Uhr. Je nach Sitzplatz und Aussicht auf den Altar kostet das Ticket zwischen 5 und 29 €, Stehplätze sind gratis und am So ab 8.30 Uhr einzunehmen. Das jeweilige Programm liegt in der Kapelle aus und kann unter www.hofburgkapelle.at abgerufen werden. Kartenreservierung postalisch (Hofmusikkapelle, Hofburg, A-1010 Wien), per Fax (533992775) oder Mail ([email protected]).

Neue

Hofburg: An der

Planung und Realisierung der Neuen Hofburg, die sich von 1869 bis

1913 hinzog, waren die berühmten zeitgenössischen Architekten

Gottfried Semper, Carl von Hasenauer, Emil Ritter von Förster und

Friedrich Ohmann beteiligt. Semper,

der 1869 vom Kaiser nach Wien berufen wurde, dachte daran, den

gesamten Heldenplatz mit der Neuen Hofburg zu umspannen und sie zum

beherrschenden Bauwerk eines gigantischen Kaiserforums zu erheben.

Ihm sollten alle weiteren Bauprojekte, etwa die Museen am

Maria-Theresien-Platz, mit verbindenden Konstruktionen wie

z. B. Bögen zu- bzw. untergeordnet werden. Im Zuge der 1881

begonnenen Bauarbeiten unter der Regie von Carl von Hasenauer (bis

1893) und Emil Ritter von Förster (ab 1894) kam es jedoch zu

zahlreichen Veränderungen an den Semperschen Entwürfen, die

schließlich unter der Leitung Friedrich Ohmanns (ab 1899) in die

Realisierung einer deutlich kleineren Variante einmündeten.

Gleichwohl präsentiert sich die im Stil der Renaissance gehaltene

Neue Burg als recht stattliches Gebäude, das heute einen Teil der

Bestände der oben bereits erwähnten Nationalbibliothek, Papyrus-

und Ephesosmuseum, die Sammlung alter Musikinstrumente, die

Hofjagd- und Rüstkammer und das Museum für Völkerkunde

beherbergt.

Das Papyrusmuseum präsentiert fast ausschließlich aus Ägypten stammende Schriftträger aus der Zeit vom 15. Jh. v. Chr. bis zum 16. Jh. n. Chr., neben Papyrus u. a. auch Pergament, Papier, Holz, Stein und Knochen.

Im Ephesosmuseum sind die Fundstücke zu betrachten, die österreichische Archäologen seit 1895 in den Ruinen der antiken Stadt zu Tage gefördert haben. Dazu gehören Bronzeskulpturen, Architekturfragmente und das sog. Parthermonument, das berühmteste römische Reliefbildwerk aus Kleinasien.

Die Sammlung alter Musikinstrumente verfügt über den weltweit bedeutendsten Bestand an Musikinstrumenten der Renaissance und des Frühbarock, dessen Besichtigung durch einen ausleihbaren Funkkopfhörer akustisch untermalt wird.

Die Hofjagd- und Rüstkammer zeigt Waffen und Ritterrüstungen wie aus dem Bilderbuch.

Das Museum für Völkerkunde wurde 1928 eröffnet und ist aus der anthropologisch-ethnografischen Abteilung des Naturhistorischen Museums hervorgegangen. Es entführt mit teilweise jahrhundertealten Exponaten nach China, Japan, Korea oder Polynesien, nach Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika und Australien, zu den Azteken, Indianern und Eskimos und zeigt regelmäßig spektakuläre Sonderausstellungen.

Papyrusmuseum: Mo, Mi–Fr 10–17, 3 €.

Alle übrigen Museen: Mo, Mi–So 10–18 Uhr, 8 € (für alle Sammlungen in der Neuen Hofburg).

Museum für Völkerkunde: Mo, Mi–So 10–18 Uhr, 8 €. www.ethno-museum.ac.at.

Minoritenkirche: Nachdem die in den 1220er Jahren nach Wien berufenen Minoriten bereits 1234 ein Konvent besessen hatten, dessen kleine Kirche aber später einem Brand zum Opfer fiel, wurde 1339 der bis zum Ende des Jahrhunderts andauernde Bau der heutigen Kirche in Angriff genommen. Das Gotteshaus ist im Stil der französischen Gotik gehalten und wird von einem achteckigen Turm überragt.

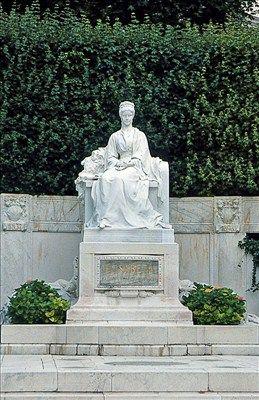

Kaiserin-Elisabeth-Denkmal: Die nach Plänen von Hans Bitterlich gestaltete Sitzfigur Elisabeths I. (Kaiserin-Elisabeth-Denkmal), die der Kaiser neun Jahre nach deren gewaltsamem Tod im Jahre 1907 enthüllen ließ, ist in eine dem Grundriss einer Kirche nachempfundene, ummauerte Gartenanlage mit Blumenbeeten und Wasserbecken integriert. Sie gleicht einer sakralen Wallfahrtsstätte für die schön und zerbrechlich dargestellte Kaiserin.

Burgtheater: Das Wiener Burgtheater am Dr.-Karl-Lueger-Ring, dessen künstlerische Geschichte in der Mitte des 18. Jh. im „Theater nächst der Burg“ am heutigen Michaelerplatz begann, gehört von jeher zu den ersten Theateradressen im deutschen Sprachraum. Zu seinen Intendanten, Regisseuren und Schauspielern gehörten immer die herausragenden Größen der Theaterszene, und seine Inszenierungen sorgten insbesondere in Wien selbst stets für Aufsehen und Gesprächsstoff. Einen besonders nachhaltigen Eindruck hinterließ der deutsche „Burgherr“ Klaus Peymann, der die Traditionsbühne von 1986 bis 1999 leitete und dabei ihr Repertoire und den Inszenierungsstil modernisierte. Zunächst frenetisch gefeiert, löste Peymann mit der von ihm verantworteten Uraufführung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ fast eine Staatsaffäre aus. Der Premiere von Bernhards Stück, das die Österreicher auf schonungslose Weise mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit konfrontiert, folgten drastische Protestkundgebungen und erhitzte kulturpolitische Debatten. Das internationale Renommee der Burg resultiert natürlich nicht zuletzt aus ihrem 1888 bezogenen eindrucksvollen Domizil an der Ringstraße, dessen Entwurf von Gottfried Semper und Carl von Hasenauer stammt. Während die äußere Gestalt des berühmten Musentempels, bei dessen Konzeption sich Semper an seinen eigenen Plänen für die Dresdner Oper orientierte, im Stil der Neorenaissance gehalten ist, wurde das Theater in seinem Innern mit einer üppigen neobarocken Ausstattung versehen. Besonderer Blickfang sind die prunkvollen Treppenhäuser, über die sich Deckengemälde der Brüder Gustav und Ernst Klimt und ihres Malerkollegen Franz Matsch spannen. Schon allein ihretwegen lohnt sich die Teilnahme an einer Hausführung, bei der man den prächtigen Zuschauerraum, in der Regel auch die Bühne sowie die Gemälde inzwischen verstorbener Burgschauspieler(innen), darunter das von Katharina Schratt, der Vertrauten Kaiser Franz Josephs I., zu Gesicht bekommt.

Führungen: „Gustav Klimt – Feststiegen und

Angelika Prokopp Foyer“ um 14 und „Burgtheater – Blick hinter die

Kulissen“ um 15 Uhr, 5,50 €. Informationen unter

Tel. 514444110 oder www.burgtheater.at.

Rathaus: Das Rathaus wurde zwischen 1872 und 1883 nach Plänen von Friedrich von Schmidt im neugotischen Stil errichtet und ersetzte jenes an der Wipplinger Straße. Der damalige Dombaumeister orientierte sich dabei am Vorbild mittelalterlicher flämischer Rathäuser. Das weit ausladende Gebäudeensemble mit mehreren Innenhöfen wird von einem Turm auf der Ringstraßenstraßenseite überragt, auf dessen Spitze der 3,4 m hohe „Rathausmann“, ein kupferner Bannerträger, über die Stadt blickt. Zu Füßen der kathedralengleichen Zentrale bürgerlicher Macht erstreckt sich der in zwei grüne Inseln unterteilte Rathauspark, der mit Standbildern verdienter Persönlichkeiten, darunter berühmte Maler und Komponisten, übersät ist. Bei besonderem Interesse für Geschichte und Gegenwart der Stadt empfiehlt sich schließlich ein Besuch der Wienbibliothek im Rathaus mit Hand- und Druckschriften, Plakatsammlungen und Zeitungsdokumentation.

Wenn keine Sitzungen stattfinden, wird Mo, Mi, Fr um 13 Uhr gratis eine Führung angeboten, zu deren Höhepunkten die Besichtigung des respektablen Festsaals gehört. Wienbibliothek: Mo–Do 9–18, Fr 9–16.30 Uhr.

Museum auf Abruf (MUSA): Das Museum ist nur einen Katzensprung vom Rathaus entfernt und zeigt in einem glasüberdachten Innenhof regelmäßig Themenausstellungen österreichischer Kunst ab 1950, deren Exponate aus der am selben Ort deponierten Sammlung zeitgenössischer Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien stammen. Eine Auswahl der 16.500 Objekte von 3.000 Künstlern war 1991 unter dem Titel „Ins Licht gerückt. Museum auf Abruf“ zuerst im Rathaus und danach an wechselnden Standorten gezeigt worden. Nach wie vor „auf Abruf“ warten die Kunstwerke der 1979 gegründeten, nun dem Museum angegliederten Artothek, in der man sich für maximal ein Jahr bis zu vier Originale zur Dekoration der eigenen vier Wände ausleihen kann.

Di–Fr 11–18, Do 11–20, Sa 11–16 Uhr. Felderstraße 6–8, Tel. 40008400, www.musa.at.

Universität: Für das mit stilistischen Anleihen bei der Renaissance- und Barockarchitektur gestaltete zentrale Universitätsgebäude am Dr.-Karl-Lueger-Ring zeichnet Heinrich von Ferstel verantwortlich. Der zwischen 1873 und 1887 gewachsene Baukörper (einzelne neue Fakultätsdomizile der bereits 1365 gegründeten Wiener Alma Mater wurden ebenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jh. an der Währinger Straße errichtet) gliedert sich in mehrere jeweils um Höfe gruppierte Gebäudeblöcke. Einer der Höfe ist mit Arkadengängen versehen, bei deren Gestaltung sich von Ferstel von denen des römischen Palazzo Farnese inspirieren ließ.

Parlament und Palais Epstein: Weil im antiken Griechenland die Wiege der Demokratie stand, wählte der vom Kaiser 1864 mit dem Entwurf des Parlaments betraute dänische Architekt Theophil von Hansen klassizistische Formen, sodass der mittlere Trakt der österreichischen Volkskammer einem respektablen griechischen Tempel gleicht. In den zog nach seiner Fertigstellung im Jahre 1883 das sog. „Herren- und Abgeordnetenhaus“ der Donaumonarchie ein.

Der ebenfalls von Theophil von Hansen kreierte prunkvolle Pallas-Athene-Brunnen vor der antik anmutenden Säulenhalle am Dr.-Renner-Ring wurde 1898 aufgestellt. Seine vier liegenden, von der Namen gebenden Göttin der Weisheit überragten Figuren stellen allegorisch die wichtigsten Flüsse der k. u. k. Monarchie dar: Donau und Inn, Elbe und Moldau. 2006 wurde das Parlamentsgebäude um ein architektonisch zeitgemäßes „unterirdisches“ Besucherzentrum unter der Zufahrtsrampe bereichert. Dort beginnen die Führungen durchs Parlament und das benachbarte Palais Epstein, das seit 2005 zu Parlamentszwecken genutzt wird und in einer kleinen Ausstellung die Geschichte des ehemaligen Domizils der erfolgreichen jüdischen Fabrikanten- und Bankiersfamilie Epstein sowie die architektonischen Verdienste des Judentums in der Ringstraßenära dokumentiert.

Parlamentsführungen: Mitte Juli–Mitte Sept.

Mo–Sa 11–16 Uhr stündlich. Mitte Sept.–Mitte Juli Mo–Do 11,

14, 15, 16 Uhr, Fr auch 13, Sa auch 12 Uhr, 4 €.

Öffnungszeiten Palais Epstein: Mo–Fr 10–17, Sa 10–13 Uhr,

Führungen Sa 11 und 14 Uhr, 4 €, zusammen mit

Parlamentsführung 7 €.

Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum: Die architektonisch gleichgesichtigen, im Stil der Neorenaissance gehaltenen Museumsbauten für die kunst- und naturhistorischen Sammlungen der Habsburger waren integrale Bestandteile von Gottfried Sempers ehrgeizigem, später geschrumpftem Kaiserforumsprojekt. Sie wurden von dem zeitgenössischen Stararchitekten entworfen, in Zusammenarbeit mit Carl von Hasenauer zwischen 1871 und 1881 erbaut und weisen rechteckige Grundrisse, je zwei Innenhöfe und fünffach überkuppelte Mittelbauten auf. In ihrem Innern, das jeweils durch imposante Eingangsfoyers, prachtvolle Treppenaufgänge und eine achteckige Kuppelhalle besticht, setzten Gustav Klimt und Hans Makart den gekonnt geschwungenen Pinsel an. Im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums ist mit der kolossalen Theseusgruppe zudem ein Meisterwerk des Bildhauers Antonio Canova aufgestellt.

Dem 1891 von Kaiser Franz Joseph I. eröffneten Kunsthistorischen Museum wurde gleichsam die Bedeutung einer sakralen Weihestätte beigemessen, was man angesichts der dort gehüteten Kunstschätze durchaus nachvollziehen kann. In seiner Ehrfurcht einflößenden Gemäldegalerie hängen Werke von Dürer und Cranach, Bosch, Bruegel, van Dyck, Vermeer, Rembrandt und Rubens, von Bellini, Raffael, Tizian und Tintoretto, um nur einige der großen abendländischen Maler zu nennen, die früher ausschließlich das Auge der Habsburger und heute das aller interessierten Wienbesucher erfreuen. Darüber hinaus wartet das Kunsthistorische Museum mit einer umfangreichen Ägyptisch-Orientalischen Abteilung, einer Antikensammlung, einer mit mittelalterlichen und barocken Preziosen angefüllten Kunstkammer und einem Münzkabinett auf.

Besichtigungserlebnisse ganz anderer Art offerieren die Abermillionen in etwas antiquierter Museumsmanier, d. h. in Tausenden von Vitrinen dargebotenen Exponate des 1889 eingeweihten Naturhistorischen Museums. Zu denen zählen Meteoriten, Fossilien, Skelette, Mineralien und Rohedelsteine sowie Tausende ausgestopfter, konservierter und präparierter Tiere aller Gattungen, Größenordnungen und Kontinente. Beide Museen verfügen über ein elegantes Café-Restaurant und gut sortierte Museumsshops und bieten regelmäßig Sonderausstellungen- und veranstaltungen an. Im bzw. auf dem Naturhistorischen Museum finden obendrein aussichtsträchtige Dachführungen statt.

Kunsthistorisches Museum: Di–So 10–18, Do 10–21 Uhr, 12 €. Maria-Theresien-Platz, Tel. 52524, www.khm.at.

Naturhistorisches Museum: Di–So 9–18.30, Mi bis 21 Uhr, 6 €, inklusive Dachführung (Mi 17 u. 18.30, So 14 u. 16 Uhr) 6,50 €. Maria-Theresien-Platz, Tel. 52177,

Akademie der bildenden Künste: Das imposante, außen wie innen mit Fresken verzierte Domizil der Hochschule wurde zwischen 1872 und 1876 im Stil der italienischen Renaissance nach Entwürfen von Theophil von Hansen erbaut. Es bildet einen würdigen Rahmen für das Studium der Schönen Künste und die wertvolle hauseigene (im Oktober 2010 nach Umbau wieder eröffnete) Gemäldegalerie, die von Meisterwerken der niederländischen Malerei dominiert wird. Größte Attraktion der Sammlung ist „Das Jüngste Gericht“ von Hieronymus Bosch. Im Hof der Akademie ist darüber hinaus ein Kupferstichkabinett zu besichtigen, zu dessen Exponaten mittelalterliche Bauzeichnungen, aber auch Aquarelle des Biedermeierkünstlers Moritz Michael Daffinger gehören.

Akademie der

bildenden Künste, Di–So 10–18 Uhr, 6 €.

Schillerplatz 3, Tel. 58816225, www.akademiegalerie.at.

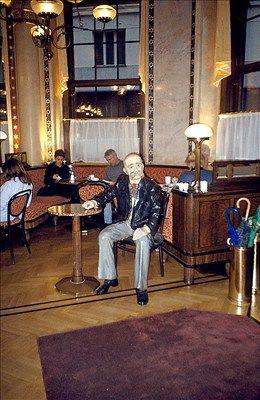

„Im Kaffeehaus wurden literarische Schulen und Stile geboren und verworfen, vom Kaffeehaus nahmen neue Richtungen der Malerei, der Musik, der Architektur ihren Ausgang“, schrieb Friedrich Torberg (1908–1979), selbst passionierter Kaffeehausbesucher, in seinem „Traktat über das Wiener Kaffeehaus“. Dabei dachte er vor allem an die Jahrzehnte um die vorletzte Jahrhundertwende, als einige bekannte Schriftsteller und Journalisten der kaiserlichen Residenzstadt gleichsam im Kaffeehaus wohnten. Spitzenreiter hinsichtlich seiner Verweildauer in örtlichen Kaffee-

häusern war Peter Altenberg (1859–1919), der sich dort

laut seiner viel zitierten Aussage zwar „nicht daheim, aber doch zu

Hause“ fühlte. Altenberg ist mit seinen zehn Bände füllenden

Skizzen, Sprüchen, Versen und Geschichten als Vertreter des Wiener

Feuilletonismus in die Literaturgeschichte eingegangen. Desgleichen

seine ein wenig jüngeren Zeitgenossen Karl Kraus (1874–1936), Egon

Friedell (1878–1938) und Alfred Polgar (1873–1955), mit denen sich

Altenberg regelmäßig in einem lockeren Literatenzirkel namens

Jung Wien austauschte. Karl Kraus, Journalist und

Literaturkritiker, gründete 1899 die Literaturzeitschrift „Die

Fackel“, glänzte mit sprachgewaltigen und scharfzüngigen Essays und

Aphorismen, schrieb aber auch längere Abhandlungen (z. B. „Die

demolierte Literatur“, 1897) und Dramen („Die letzten Tage der

Menschheit“, 1919). Friedell,

eigentlich ein Doktor der Philosophie, hatte sich ebenfalls auf

Kurzes und Prägnantes verlegt und darüber hinaus einige

umfangreiche Schriften, darunter eine heiter-feuilletonistisch

angelegte „Kulturgeschichte der Neuzeit“ (1927–1931), zu Papier

gebracht. Eine ähnliche Spannbreite wies das literarische Schaffen Polgars auf, der sich, seinem

Vorbild Peter Altenberg nacheifernd, als Novellist, Erzähler und

Romancier verdingte. Im Dunstkreis der oben genannten Herren

bewegten sich außerdem Arthur Schnitzler (1862–1931), Hugo von

Hofmannsthal (1874–1929) oder Anton

Kuh (1890–1941), der das gesellschaftliche Leben im Kaffeehaus

selbst zum literarischen Sujet erhob.

Der diskussionsfreudige Literatenzirkel versammelte sich um 1890 vornehmlich im Café Griensteidl am Michaelerplatz, um später in das nur einen Steinwurf entfernte Café Central zu wechseln, das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs als der Wiener Literatentreffpunkt galt. Nach dem Untergang der Donaumonarchie traf sich die schreibende Zunft am liebsten im Café Herrenhof, das Anfang der 1960er Jahre seine Pforten schloss. Zu dessen Stammgästen zählten auch Hermann Broch (1886–1951), Robert Musil (1880–1942), Franz Werfel (1890–1945), Joseph Roth (1894–1939) und der eingangs zitierte Friedrich Torberg, die allesamt hauptsächlich durch ihre Romane bekannt geworden sind. Diejenigen von ihnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch lebten bzw. aus dem Exil zurückgekehrt waren, fanden sich – zusammen mit den Literaturschaffenden jüngerer Generationen – wieder im Café Herrenhof ein und entdeckten das damals neu eröffnete, mittlerweile ebenfalls schon legendäre Café Hawelka. Als traditionelle Treffpunkte von Künstlern und Intellektuellen galten aber auch die Cafés Imperial, Raimund, Mozart und Museum.

Burggarten,

Palmen- und

Schmetterlinghaus: Der 1824 angelegte Burggarten, der bis

1918 der Habsburger-Familie vorbehalten war, ist heute ein

beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Auf einem Spaziergang durch

den kleinen Park kann man den steinernen Abbildern von Wolfgang

Amadeus Mozart, Kaiser Franz I. und dem einzigen, erst 1957

dort postierten Denkmal von Franz Joseph I. seine Aufwartung

machen. Ersteres wurde 1895/96 von Viktor Tilgner, das Zweite noch

zu Lebzeiten seines Modells im Jahre 1781 von Balthasar Ferdinand

Moll geformt. Weitaus interessanter sind freilich der äußere

Anblick und das von exotischen Gewächsen, etwa 400 bunten

Schmetterlingen sowie einem stets gut frequentierten

Café-Restaurant belebte Innere des Palmenhauses. Im dort

integrierten Schmetterlinghaus flattern 50 verschiedene Arten der

farbenfrohen Spezies durch eine entsprechend klimatisierte

tropische Miniaturwelt mit Wasserfällen, Teichen und Brücken. Der

durch einen gestalterischen Stilmix aus Barock und Jugendstil mit

seiner baulichen Umgebung harmonisierte, heute als Café genutzte

Wintergarten wurde an der vorletzten Jahrhundertwende von Friedrich

Ohmann konzipiert, 1910/11 von Ludwig Baumann weiter ausgebaut und

von den Bildhauern Edmund Hellmer, Josef Václav Myslbek und Rudolf

Weyr im Stil der Secession dekoriert. Um der kreativen

Gemeinschaftsproduktion Platz zu machen, musste ein bereits 1822 im

Burggarten aufgestelltes Glashaus weichen.

Schmetterlinghaus im Palmenhaus: April–Okt. Mo–Fr 10–16.45, Sa, So, Fei bis 18.15 Uhr; Nov.–März tägl. 10–15.45 Uhr, 5 €. www.schmetterlinghaus.at.