„Geschichte und Gegenwart auf

Tuchfühlung“

„Geschichte und Gegenwart auf Tuchfühlung“, untertitelte das Kunstmagazin „Art“ (November 2001) ein Foto vom Wiener Museumsquartier. Doch nicht nur dort, wo sich die architektonisch zeitgemäßen Domizile für das Museum moderner Kunst (MUMOK) und die Sammlung Leopold städtebaulich überzeugend in das barocke Gebäudeensemble der kaiserlichen Hofstallungen einfügen, besticht die österreichische Hauptstadt durch die kreative Spannung von Alt und Neu.

Auch anderswo in Wien verblüffen alte Meister

im allerneuesten Museumsoutfit oder wird zeitgenössische Malerei

hinter altem Mauerwerk präsentiert: Im musikgeschichtsträchtigen

Palais Herzog Carl, wo 1842 die Wiener Philharmoniker erstmals

orchestrierten, wurde mit dem Haus der

Musik gleich zu Beginn des neuen Jahrtausends ein

aufse-henerregendes High-Tech-Klangmuseum installiert. Im

habsburgischen Stadtpalais Albertina, dem

Aufbewahrungsort einer der größten Grafiksammlungen der Welt,

werden eigene und entliehene Meisterwerke aller Epochen mit

modernstem Ausstellungsdesign inszeniert, während außen Hans

Holleins Soravia-Wing, ein aus Titan

gefertigtes Flugdach, den zukunftsweisenden architektonischen

Akzent setzt. Das mit Gemälden, Skulpturen und multimedialen

Installationen der allerjüngsten Künstlergenerationen ausstaffierte

Museum of Young Art (MOYA) ist unlängst

aus einer Großbürgerwohnung der (vorletzten) Jahrhundertwende

gleich hinter dem altehrwürdigen Burgtheater in das prächtige

Rokoko-Palais Schönborn an der Freyung umgezogen. Unweit des

Stephansdoms wurde ein bis dahin pittoresk-verwahrlostes barockes

Bürgerhaus mit der einzigen noch erhaltenen Mozartwohnung pünktlich

zum 250. Geburtstag des Komponisten (2006) in die

museumstechnisch hochgerüstete Musikergedenkstätte Mozarthaus Vienna verwandelt.

Jenseits der Wiener Ringstraße renovierte man die mit wertvollen barocken Gemälden und Skulpturen angefüllte Wiener Residenz der Fürsten von Liechtenstein im Stadtteil Alsergrund, um sie 2004 als modernes Liechtenstein Museum erstmals der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Im Vorort Simmering ranken an den Grundmauern von vier entkernten Gasometern aus der Hochindustrialisierungsphase die futuristisch anmutenden Stahl- und Glaskonstruktionen der Gasometer-City empor, die seit der Jahrtausendwende für zeitgenössisches Wohnen, Shopping und Entertainment genutzt werden.

Im dritten Gemeindebezirk Landstraße soll ein wuchtiger Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg, der seit Jahren als provisorische Außenstelle des Österreichischen Museums für angewandte Kunst (MAK) dient, auf lange gehegten Wunsch von dessen Direktor in naher Zukunft zum Contemporary Art Tower (CAT) mit zeitgemäßen Ausstellungsräumen, Ateliers und Dachrestaurant aktualisiert werden.

Schon seit gut zehn Jahren beleben cool gestylte Designerrestaurants und Cocktailbars die von Jugendstilarchitekt Otto Wagner geplanten Stadtbahnbögen inmitten der achtspurig befahrenen und von einer U-Bahn-Linie gekrönten Wiener Gürtellinie, die die vornehmlich gutbürgerlichen Stadtteile 3–9 von den mehrheitlich proletarisch geprägten Bezirken 10–19 trennt. Um sie herum „wickelte“ die irakische Stararchitektin Zaha Hadid 2005 ein für Wohn- und Gewerbezwecke konzipiertes Ensemble kantiger Baukörper. Vor dessen Kulisse kreuzt der „Skywalk“, eine aus Stahl und Glas konstruierte Fußgänger- und Radfahrerpassage zwischen dem 9. und 19. Bezirk, die denkmalgeschützten Backsteinbögen, über die wenige Meter weiter das nagelneue Büro- und Geschäftszentrum „Skyline“ mehrere Stockwerke hoch hinausgewachsen ist …

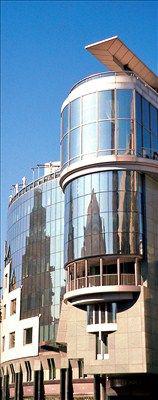

Die gewagte Kombination von historischer und zeitgenössischer Architektur an der nordwestlichen Wiener Gürtellinie ist eine der letzten und spektakulärsten Sequenzen eines Ende der 1970er Jahre eingeleiteten städtebaulichen Dialogs zwischen Alt und Neu, der sich im historischen Herzen Wiens, wo sich das gotische Antlitz des mittelalterlichen Stephansdoms in den Glasfronten eines postmodernen Konsumtempels spiegelt, besonders sinnfällig offenbart.

Nachdem das zerbombte Nachkriegswien bis dahin

vornehmlich in seiner großen Vergangenheit als kaiserliche

Residenzstadt der Habsburger geschwelgt und deren pompöse steinerne

Hinterlassenschaften originalgetreu restauriert hatte, wurde fortan

gemäß Gustav Mahlers Credo, dass Tradition die Weitergabe des

Feuers und nicht die Anbetung der Asche ist, allerorts Altes um-

und Neues ein-, an- und aufgebaut. Während sich jenseits von

Donaukanal und Gürtel mehrstöckige Verwaltungs-, Wohn- und

Gewerbebauten gen Himmel streckten, wurden in der 2002 zum

Weltkulturerbe erhobenen Altstadt legendäre Kaffeehäuser und Hotels

zeitgemäß aufgemöbelt, hinter altem Mauerwerk Hunderte neuer

Designerkneipen und -restaurants und die eingangs aufgezählten

Museen eröffnet.

Diese urbane Frischzellenkur, bei der (innen-)architektonisch, kulinarisch und künstlerisch Konventionelles mit Kontemporärem kontrastiert und kombiniert wird, ist bis heute Stadtentwicklungsprogramm. Sie steigert(e) die Lebensqualität von Wien, das diesbezüglich vor Zürich, Genf und Vancouver weltweit die Nase vorn hat. Das attestierte ihm jüngst die international angelegte Mercer Lebensqualitätsstudie, die 2009 Ökonomie und Ökologie, Infrastruktur und Ausbildungsbedingungen, Sozialsysteme und Freizeitangebote von 215 Städten ins wissenschaftliche Visier nahm. Entsprechend hoch ist die touristische Attraktivität der vom Grün zahlreicher innerstädtischer Parkanlagen, des Wienerwaldes und der Donauauen durchlüfteten, neuerlich mehr denn je als „Stadt am Fluss“ profilierten österreichischen Metropole, in der nicht nur Geschichte und Gegenwart, sondern auch Ost und West, Nord und Süd, Stadt und Land und sogar Leben und Tod auf (alltags-)kulturelle Tuchfühlung gehen.