DER DIGITALE DARWINISMUS

Wer hat, dem wird gegeben

In unserer Gesellschaft überlebt nicht mehr, wie es früher - ebenso falsch - hieß, der »Tüchtigste«; sondern der Bestinformierte. Das jedenfalls gehört zu den wenigen Ideologien, die jedermann einzuleuchten scheinen. Gleichzeitig überrascht es, weil man ja weiß, wie banal die meisten Informationen sind, die einem den Kopf füllen.

Nur deshalb sind schnelle und immer schnellere Informa-tionen so wichtig - weil der Bestinformierte einen Vorteil davon hat. Das gilt für den Nachrichtenkonsumenten, den Banker, den Politiker ebenso wie für das Facebook-Mitglied. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es gibt Wissenschaftler, die ihre besten Informationen durch Links bei »Twitter« bekommen.Wir schaffen neuartige soziale Netzwerke ja deshalb, weil wir glauben, dass der Austausch von Informationen Vorteile bringt und »zur Stärkung sämtlicher sozialer Beziehung beitragen« kann.97

Wer weiß, wo die Butter billiger ist, hat einen Vorteil vor dem, der es nicht weiß.Wer weiß, dass Öl teurer wird, kauft rechtzeitig seinen Heizvorrat.Wer weiß, dass er bei Ebay das Kaffeeservice seines Lebens ersteigern kann, kann zuschlagen.Wer weiß, was in Kundus los ist oder wo eine neue wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht wurde, kann sich mit diesen Informationen befassen und Auswirkungen auf sein eigenes Leben überdenken. Das ist freilich nicht mehr die Regel. Denn ganz anders sieht es aus, wenn unsere Aufmerksamkeit gelenkt wird, wenn wir eine Information nicht deshalb zur Kenntnis nehmen, weil sie uns wichtig ist, sondern weil sie anderen wichtig ist. Die Tatsache, dass immer mehr Menschen den Eindruck haben, nicht mehr zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden zu können, lässt sich unmittelbar auf die neuen Technologien zurückführen.

Was ist an der Information, dass Boris Becker wieder geheiratet hat, so bedeutsam, dass sie uns einen Vorteil bringt? Sie gehört zu den Informationen, die für Menschen einen statistischen Wert haben. Wer weiß, dass gerade auf jedem zweiten Blog, in jeder Fernsehsendung und in den Zeitungen über die neuen Eskapaden von Paris Hilton berichtet wird, glaubt zu wissen, was die Welt, in der er lebt, beschäftigt. »Ich muss zwar nicht genau wissen«, sagte Daniel Hillis, »warum Paris Hilton so berühmt ist. Aber ich kann an der Gesellschaft nicht wirklich partizipieren, wenn ich nicht weiß, dass sie berühmt ist.«98

Das Problem liegt darin, dass die Suchmaschinen und News-Roboter, aber auch die Software der sozialen Netzwerke diesen Prozess verselbstständigen. Googles berühmter page rank, das Herz der Suchmaschine, ist ein Verfahren, das die Popularität einer Seite oder einer Nachricht dadurch misst, wie viele Links auf diese Seiten verweisen. Je mehr Links, desto höher wird sie gewichtet. Gehören diese Links selbst zu überdurchschnittlich gewichteten Seiten, steigt die Bewertung noch stärker an. Das Ergebnis sieht jeder, der die Suchmaschine nutzt. Man kann sagen, dass page rank Informationen mit einer Art Sozialprestige ausstattet: Auf wen gehört wird (die Links), der hat etwas zu sagen. Dabei ist den Algorithmen egal, was er sagt. Für Paris Hilton heißt das: Google kann nicht erklären, warum sie berühmt ist, aber weiß, dass sie berühmt ist und macht sie mit diesem Wissen noch berühmter. Der Philosoph Alexander Galloway hat darauf hingewiesen, dass page rank eine »hochpolitische Technologie« ist. Beim page rank entscheidet sich die Frage, wie Wissen mit Macht verbunden ist.

Der dramatische Effekt, der durch Technologien wie page rank eintritt, ist der »Matthäus-Effekt«. Der Name leitet sich aus den sprichwörtlich gewordenen Sätzen des »Neuen Testaments« ab: » Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat.« Mt. 25,29.

So zeigte der amerikanische Soziologe Robert Merton, dass bekannte wissenschaftliche Autoren immer berühmter werden, weil sie häufiger von anderen zitiert werden als unbekannte Autoren - selbst wenn diese womöglich zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind. Das ist der Grund, warum beispielsweise Preise und Auszeichnungen überproportional immer an die gleichen Personen gehen.99

Seit Merton im Jahre 1968 dieses Phänomen an wissenschaftlichen Veröffentlichungen demonstriert hat, vergeht kein Jahr, in dem nicht in allen Lebensbereichen die Wahrheit des biblischen Satzes nachgewiesen wird. »Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer« gilt bei Muskelaufbau und Denkvermögen, im Sport, in der Ökonomie, bei der Gesundheit, überall dort, wo die Gesetze der Evolution herrschen - und auch bei den erstaunlichen Karrieren von den Beatles bis Bill Gates, denen Malcom Gladwell mit seinen »Überfliegern« ein eigenes Buch gewidmet hat.

Je stärker die Informations-Flut, desto stärker sind wir auf Links angewiesen, die von den Algorithmen aufbereitet wurden. Der Matthäus-Effekt ist das Erbgut des Internets und aller digitaler Technologien: Wer Traffic hat, bekommt mehr Traffic, die Information, die viel Aufmerksamkeit anzieht (gemessen an Links), bekommt noch mehr Aufmerksamkeit, an die sich wiederum andere über Rückkoppelungen (Kommentare oder sogenannte »Trackballs«) anschließen wollen. Und er betrifft keineswegs die Informationen allein, sondern ist die DNA der gesamten Industrie: von Google über Amazon bis Microsoft sind Giganten entstanden, denen gegeben wird, was anderen genommen wird.

Wieso akzeptieren wir das, ohne an der angeblichen Freiheit des Netzes auch nur im Entferntesten zu zweifeln? Weil wir glauben, dass die Wege und Straßen, die uns im Netz und mit den Computern verbinden, mehr oder minder zufällig sind. Schließlich sind wir es ja, die dem Link folgen oder - als aktive User - durch einen Kommentar oder eine Information Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Allerdings ist die Grundannahme eine Illusion. Die Vernetzung der digitalen Welt ist sehr viel kontrollierter und bürokratischer, als das selbst politisch sensiblen Zeitgenossen bewusst ist.

Der Grund unserer Blauäugigkeit liegt darin, dass wir uns unsere Bewegungen im Netz wie einen Spaziergang durch eine Stadt vorstellen: von Zufällen geprägt. Nicht nur glauben wir, dass wir grundsätzlich unserem freien Willen folgen, sondern auch, dass die Verlinkungen und Verweise, der Traffic genauso zufällig ist wie im wirklichen Leben. Man surft in der virtuellen Welt, so wie man über einen Marktplatz geht, zufällig Leute trifft, Unbekannte sieht, ein Auto vorbeifahren hört und ein paar Vögel fliegen sieht. Wir sehen Menschen in verschiedener Größe, aber nur selten fällt irgendjemand wirklich aus dem Rahmen und die 2-Meter-Menschen sind die absolute Ausnahme. Alles ist zufällig, aber alles bleibt in einem gewissen Rahmen.

Lange Zeit glaubte man, dass das auch im Internet gilt: Angesichts der fast unendlichen Fülle an Websites würde jeder mehr oder minder seinen eigenen Vorlieben folgen, sich mit seinen Interessen verlinken und mit den Menschen, die er mag, sodass am Ende eine sehr zufällige, demokratische und unkontrollierbare Struktur entsteht. Auch die Wissenschaft war über Jahrzehnte überzeugt, dass sehr komplexe Netze zufällig sind und so unberechenbar wie das Leben selbst. Aber seit den Forschungen des Physikers Albert-László Barabási müssen wir umdenken.

Er hat herausgefunden, dass die gesamte Struktur des Internets, sowohl was die Websites und ihre Inhalte als auch was die Hardware, die Router und Verbindungsstellen angeht, Machtgesetzen (»power laws«) folgt. Die mächtigsten Verbindungsstellen, Google oder Yahoo, verfügen über eine astronomische Anzahl von Vernetzungen, während die meisten anderen im Vergleich dazu nur auf ein paar wenige kommen.

Man muss es sich so vorstellen: Wenn wir über den Marktplatz gehen, kommen ab und zu ein paar Menschen vorbei, die hundert Meter groß sind.100 Und auf sie ist alles zugeschnitten, die Straßen und Cafés, und von ihnen hängt alles ab. Das hat gewichtige Folgen. Es bedeutet nämlich, dass selbst Millionen Kommentare, die eine bestimmte Meinung äußern, nicht mehr repräsentativ sein müssen.

Googles page rank ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern auch eine Machtmaschine. Er entscheidet mittlerweile über die Existenz von Menschen, Dingen und Gedanken.

Die Folgen dieses Effekts spüren alle, die damit beginnen, ihre Facebook-Accounts zu schließen, weil sie der Organisation eines ständig wachsenden Freundschaftsnetzwerkes nicht mehr gewachsen sind. Die Folge davon ist, dass man sozial nicht mehr exisitiert. Unfreiwillig deutlich haben das eine Reihe von Bloggern ausgesprochen, die im September 2009 ein Internet-Manifest veröffentlichten: »Links sind Verbindungen. Wir kennen uns durch Links. Wer sie nicht nutzt, schließt sich aus dem gesellschaftlichen Diskurs aus«.

Das war womöglich anders gemeint, aber es zeigte, dass unsere schöne neue Informationswelt von den Überlebensgesetzen Charles Darwins beherrscht wird.

Informavores rex - Der König der Informationsfresser

Entgeistert schauten unsere Vorfahren vor 120 Jahren in zoologische Lehrbücher, als Darwin als Erster die Abstammung des Menschen vom Tier verkündete.

Wir sollten heute in Lehrbüchern der Informatik nachschauen, wenn wir etwas über unsere geistige Abstammung erfahren wollen.

Es war der amerikanische Psychologe George Miller, der in Anlehnung an das lateinische Wort für Fleischfresser, carnivores, den Menschen in die Gattung der informavores, der Informationsfresser, einordnete.

In den Worten des Philosophen Daniel Dennett, der den Vergleich des menschlichen Denkens mit der Architektur von Computern am weitesten getrieben hat:

»Menschen sind nicht nur Fleischfresser. Sie sind in der Tat Informationsfresser. Und sie bekommen ihren Hunger nach Erkenntnis durch den sehr speziellen Hunger von Millionen von Mikro-Agenten, die in Dutzenden oder Hunderten oder Tausenden von Untersystemen organisiert sind. Jeder dieser winzigen Akteure… hat nur ein einziges Lebensziel, eine wieder und wieder gestellte Frage: ›Ist meine Nachricht jetzt angekommen?‹ ›Ist meine Nachricht jetzt angekommen?‹ - um bei einem JA die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.«101

Inzwischen ist der Mensch zum Informavores rex mutiert, und seit es die digitalen Technologien gibt, ist jeder von uns auf Beutezug im Dschungel der Informationen. Wenn 2005 die Datenmenge, die der Einzelne pro Jahr produziert, einem Bücherstapel von 10 Metern entsprach, so werden es 2015 wahrscheinlich schon 100 Meter sein.

Von 1999 bis 2003, als das Internet noch winzig war, wuchs die jährlich gespeicherte Informationsmenge pro Jahr um dreißig Prozent.Wurden im Jahre 2003 noch 31 Milliarden E-Mails verschickt, so waren es im Jahre 2008 nach einer Berechnung der Radicati Gruppe bereits 210 Milliarden.

Es lässt sich also längst nicht mehr bezweifeln: Wir gehören zu einer Spezies, die Informationen nicht nur verschlingt, sondern sie auch sammelt und in ihre Vorratskammern legt.

Wenn Sie also verstehen wollen, warum Sie sich bei der Informationsaufnahme so gehetzt und gejagt, oft so wenig gesättigt und immer so ruhelos fühlen, dann sollten Sie das Bild vom Tierreich und den Hinweis auf den Darwinismus ernst neh-men.Wir haben Hunger.Wir jagen. Und da wir uns dabei nicht besonders wirtschaftlich anstellen, werden wir gefressen. Informationen sind Beute. Unsere Aufmerksamkeit und Energie ist die Beute der Informationen.

In den frühen neunziger Jahren hatten die Informatiker und Kognitionspsychologen Peter Pirolli und Steve Card in Palo Alto zum ersten Mal Berechnungen darüber angestellt, ob die Informationsaufnahme des Menschen mit der Nahrungssuche vergleichbar ist.

Pirolli forschte ein ganzes Jahrzehnt - in der Informatik ein seltener Fall, und hat nun seine spektakuläre Theorie der »Informations-Nahrungssuche« veröffentlicht.

Eines seiner Ergebnisse: Menschen benutzen bei ihrer Suche nach Informationen unbewusst die gleichen Strategien wie nahrungssuchende Tiere, denn in unseren Hirnen sind die Tricks und Kniffe, wie man an Nahrung kommt, seit Millionen Jahren geradezu eingebrannt.

Das unumstößliche Gesetz der freien Wildbahn lautet: Verbrauche nie mehr Energie bei der Suche nach Nahrung, als die Nahrung dir an Energie gibt. Ein Löwe, der permanent Mäuse jagt und dabei den Büffel übersieht, verhungert. Ein Löwe, der sich mit einem Elefanten anlegt, hätte zwar eine Mahlzeit für Wochen, aber der Energieaufwand und das Risiko wären zu groß.

Zwar wandern wir nicht durch die Wüste, aber wir bewegen uns in einer Informations-Umgebung, die alle Merkmale eines ökologischen Systems aufweist. Für uns steht fest, dass wir Informationen zum Überleben brauchen.

Tiere wollen nicht gern die Mahlzeit anderer Tiere werden. Doch anders als im Tierreich gieren die Computer geradezu danach, dass wir uns mit Informationen füttern, ihre Beute erlegen und uns an ihr mästen.

Wir müssen uns das Ganze nun so vorstellen, als säßen wir gar nicht vor unseren minimalistischen Apple-Computern, sondern als Jäger in der Savanne, in der wir auf unsere existenziellsten Bedürfnisse zurückgeworfen sind, und der Kampf um die Nahrung der Kampf um Information ist.

Wir stehen also inmitten dieser Urlandschaft und nehmen Witterung auf.Wir müssen in unserem Habitat Nahrung entdecken und die Kosten und Nutzen der möglichen Beute abwägen. Wir dürfen nicht in die Irre geführt werden, und der Aufwand an Energie, den uns die Jagd oder das Sammeln kostet, muss in einem vernünftigen Verhältnis zu der Energie stehen, die wir gewinnen.

Ist die Witterung stark, weil wir uns ganz in der Nähe unserer Beute befinden oder weil die Windrichtung stimmt, finden wir das Ziel. Ist sie schwach, wandern wir ziellos umher. Doch immer gilt: Die Aufmerksamkeit, die wir der neuen Information widmen, muss sich bezahlt machen. Tut sie das nicht, verhungern wir.

Allerdings haben wir, die Jäger der Informationsgesellschaft, mit unserem Jagdverhalten einen gravierenden Nachteil im Vergleich zu den wilden Tieren: Unsere Instinkte funktionieren zusehends schlechter, da die Ablenkung immer größer wird. Wir sind wie der domestizierte Löwe, der Mäuse jagt, weil er nie sicher ist, ob sich nicht doch ein Büffel in ihnen versteckt. Deshalb bewegen wir uns in der Informations-Nahrungskette mit unersättlichem Hunger, immer in Gefahr, unsere Aufmerksamkeit und Energie für nichts und wieder nichts zu verschwenden.

Wir modernen Menschen stehen ständig vor der Frage: Ist diese oder jene Information wert, gelesen zu werden, oder frisst sie unsere Aufmerksamkeit (unsere Energie) auf, ohne dass wir von ihr profitieren?

Achten Sie darauf, wenn Sie das nächste Mal im Zentrum aller Informationsangebote von Internet, Handy und E-Mail stehen: Das Problem ist nicht, dass keine Nahrung da ist. Das Problem ist, dass wir niemals wissen, was uns diese Informationen jeweils an Aufmerksamkeit kosten und ob wir nicht auf Dauer ein Minus-Geschäft machen, das zu Auszehrung, Vergesslichkeit und dem Gefühl allmählicher Verblödung führt.

Witterung und Futtersuche

Evolutionsbiologen und Ökologen haben bereits in den sechziger Jahren mathematische Modelle entworfen, die die optimale Vorgehensweise berechnen, mit der ein Raubtier in einer unübersichtlichen Umgebung nach Beute sucht. Peter Pirolli macht nichts anderes, als diese Modelle, die wie ökonomische Formeln zur Gewinnsteigerung aussehen, in die Software zu übertragen. Welchen »Duft« muss beispielsweise die Information verströmen, damit wir ihre Witterung aufnehmen?

Die Informatiker bedienen sich für den »Duft« ihrer Informationen mathematischer Modelle. Sie benutzen dabei weitverbreitete und anerkannte Verfahren der Psychologie, die auf der computerbasierten Simulation von geistigen Prozessen bei Planung, Lernen, Wahrnehmung und Sprache beruhen.

Im Ergebnis, so Pirolli, berechnen sie, wie der Geist Vorstellungen und Assoziationen miteinander verbindet: »Der leichte Hauch eines Parfüms erinnert Sie an Ihre Freundin, dann an den Anlass, als sie es trug, den Geschmack des Weines, den Sie tranken und so weiter. Ein Reiz, das Parfüm, weckt eine gleichsam schlafende Vorstellung in Ihrem Kopf…

»In den letzten 35 Jahren haben wir gelernt, eine mathematische Theorie zu entwickeln, wie das genau funktioniert. Wir haben computergestützte Techniken, die uns erlauben herauszufinden, wie Reize in der Welt Vorstellungen im Kopf erzeugen und wie jede Vorstellung eine andere auslöst. Für die Kommunikation zwischen Mensch und Computer berechnen wir, wie bestimmte Schlüsselreize, zum Beispiel auf Websites, Vorstellungen im Hirn erzeugen und welche Schlüsse der Benutzer aus diesen Assoziationen zieht.

»Das Faszinierende ist, dass wir jetzt Software schreiben können, die Modelle unserer Assoziationen und unseres Gedächtnisses berechnen und dadurch Vorhersagen darüber machen können, wie Menschen auf bestimmte Reize am Computer reagieren.«102

Entscheidend für alle, die Informationen senden und diejenigen, die sie empfangen, ist die Frage, wie unter den Millionen von Nachrichten und Informationen die richtige es schafft, zu uns durchzudringen. Wir wollen nicht alle Hotels, sondern das eine, das zu unseren Vorstellungen passt. Wir wollen nicht alle Kommentare, sondern den einen, der uns die Augen öffnet.

Informationshungrige Menschen erwarten, dass jeder Klick ihnen das Gefühl gibt, ihrem Ziel näher zu kommen.Wenn die Seite, die der Klick aufruft, sie unsicherer macht oder ihnen gar das Gefühl vermittelt, im Kreis zu laufen oder gar sich von der Beute zu entfernen, werden sie die Jagd nach dieser Beute aufgeben und sich eine andere suchen.

Die Information, die uns per E-Mail, SMS oder Twitter erreicht, und die Information, die wir im Netz suchen, konkurrieren dabei mit allen Informationen, die wir in der wirklichen Welt aufnehmen. Aber seit ungefähr zwei Jahren, mit der dramatischen Zunahme der neuen Informationstechnologien, beginnen die virtuellen Informationen die der wirklichen Welt zu überrunden, mehr noch: Sie können sich die unliebsame Konkurrenz aus der wirklichen Welt immer besser vom Hals halten - wenn der Körper beispielsweise die Information sendet, dass drei Stunden am Bildschirm genug sind und man trotzdem noch weitere drei Stunden vor dem Schirm sitzen bleibt. Wenn das Hirn durch zunehmende Blackouts meldet, dass Multitasking nicht funktioniert, und die Arbeitswelt immer noch mehr Multitasking verordnet.

Pirolli hat im Jahre 2007 in einem Experiment mit einigen Studenten der Stanford-Universität die Strategien der Informa-tionsjagd analysiert. Konnten die Studenten bei der gesuchten Information anhand der Schlüsselbegriffe eine starke Witterung aufnehmen, gingen sie zielstrebig vor; war die Witterung schwach, weil die Schlüsselbegriffe fehlten, wanderten sie zunächst ziellos in der Informationsflut umher. In einem daraufhin erstellten mathematischen Modell stellte Pirolli fest, dass unsere Informations-Futtersuche ziemlich genau dem Verhalten dieses Tieres entspricht:

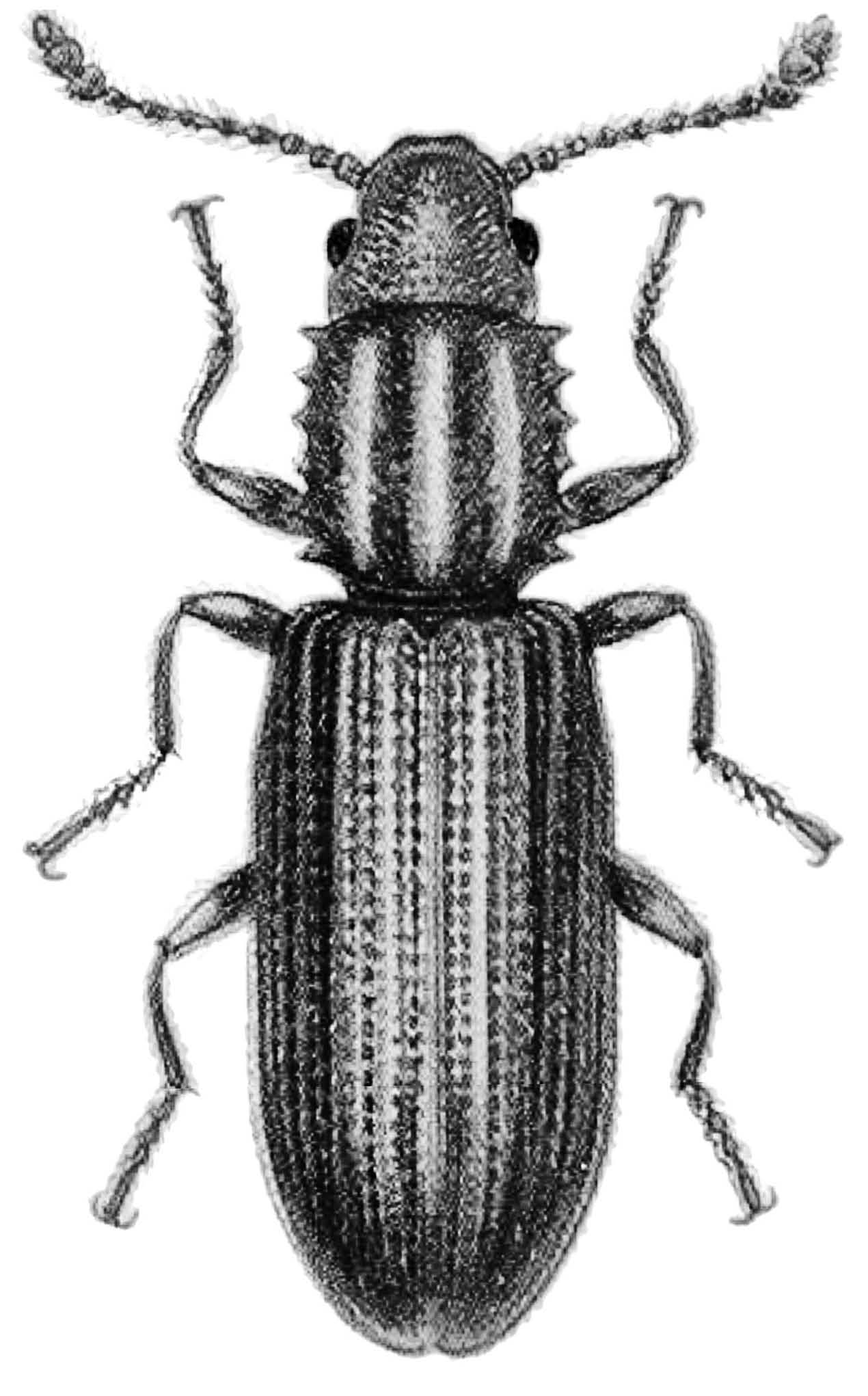

Das ist der Getreideplattkäfer, auch Oryzaephilus surinamensis, ein gut erforschter Vorratschädling, der besonders an Korn und Mandel geht und sich gut auf Verlockungen versteht. Wir Informations-Fresser werden von der Witterung der Infor-mations-Nahrung mathematisch angelockt, wie der männliche Getreideplattkäfer, der den Sexual-Duftstoff des Weibchens wittert.103 Und ehe Sie jetzt aussteigen und die Verwandtschaft mit Käfern leugnen, sollten Sie wissen, dass Google die Strategien der Informations-Witterung von Oryzaephilus in seine Algorithmen einbauen wird.104

Pirollis Erkenntnisse haben nicht nur Folgen für die Suche nach Informationen. Sie erklären auch unsere elementare, fast existenzielle Ungeduld, obwohl die Systeme heute doppelt so schnell sind wie noch vor drei Jahren.

Erwachsene reagieren panisch, wenn eine Website nicht erreichbar oder eine Nachricht auch nur Sekunden verspätet eintrifft, und sie legen großen Wert darauf, dass eine Googlesuche schneller ist als ein Augenblinzeln. Ihre Verhaltensweisen ähneln Tieren, die Angst haben, dass man ihnen die Nahrung wegnimmt, weshalb immer mehr User sich einen fortlaufenden Nahrungsstrom durch Nachrichten-Feeds und Ähnliches einrichten.

Jugendliche, die bei Studien experimentell beim Herunterladen von Musik-Dateien mit minimalen Verzögerungen konfrontiert wurden, in denen der Computer vorgab zu prüfen, ob die gewünschte Datei oder CD noch verfügbar sei, gerieten in eine physiologisch messbare Mini-Panik und suchten einen anderen »Nahrungsplatz«.

Ausbeuter und Entdecker

Man sagt, die wahren Autoren unserer Existenz sind heute nicht mehr Schriftsteller, sondern die Informatiker.

Unser Austausch zwischen uns und den Mikroprozessoren folgt einem Drehbuch, das wir nicht kennen und das uns doch immer enger zusammenschweißt, wobei vielleicht von Schweißen in diesem Zusammenhang nicht mehr die Rede sein kann. Wir werden in Fragen der Entscheidungsfindung, des Multitaskings und der Informationssuche neuronal mit dem Netz verbunden.105 Peter Pirolli, einer der Autoren dieser neuen Art von »Literatur«, ist alles andere als ein Dunkelmann. Er ist ein liberaler Intellektueller, der sich sehr dafür engagiert, dass die digitalen Technologien auch den Armen zur Verfügung stehen. Er setzt sich für Medienkompetenz und Bildungsangebote für Unterprivilegierte ein und er handelt, wie viele, die aus dem Netz eine Rechenmaschine menschlichen Verhaltens machen: Er erkennt, dass die Informationsüberflutung gar keine andere Möglichkeit lässt, als dem Hirn Aufgaben abzunehmen, die es selbstständig nicht mehr leisten kann. Ich sehe in ihm einen der Autoren, die die Drehbücher für unser nach außen gewandertes Denken schreiben werden.

Wir werden immer mehr Schriftsteller unserer digitalen Existenz bekommen und viele von ihnen gar nicht als solche erkennen. Was unterdessen mit unserer Innenwelt geschieht, dafür fehlen uns im Augenblick womöglich noch die wirklichen Schriftsteller unserer Existenz.

Aber Franz Kafka ist der Schriftsteller, der aus literarischer Sicht das Ur-Programm all dieser kognitiven Veränderungen geschrieben hat.

Ich habe die geistige Transformation, die ich empfinde, zu Beginn dieses Buches mit dem der wundersamen Verwandlung des Menschen Gregor Samsa in einen Käfer beschrieben. Kafka hat eine neue Sichtweise auf die Welt erschaffen, eine, die - wie man bis heute bewundernd feststellen kann - tatsächlich ohne irgendwelche Vorbilder war:

»Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.«

Die Sätze, mit denen seine berühmteste Erzählung »Die Verwandlung« beginnt, sind nicht nur schauderhaft-schön, sie beschreiben eine körperliche, vor allem aber auch kognitive Verwandlung, einen Menschen, der nicht nur die Welt anders sieht als zuvor, sondern von der Welt auch anders gesehen wird.

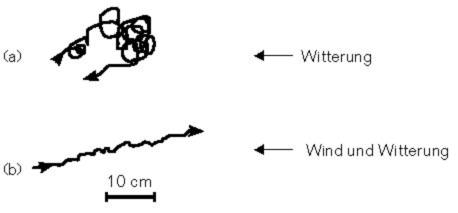

Ich hätte bei Pirollis Krabbeltier vielleicht noch gezögert, Kafka und die Verwandlung des Menschen in einen Käfer zu zitieren. Aber dann veröffentlichte Pirolli 2007 in seiner Theorie diese Grafik:

Sie zeigt im oberen Teil das Verhalten des Käfers, wenn er den Sexualduftstoff wittert. Die zweite Zeichnung zeigt sein Verhalten, wenn ihm durch einen Windhauch die Suchrichtung erleichtert wird. Bei Menschen, die im Internet suchen, sieht man ein identisches Verhalten, wenn die Witterung wie bei (a) schlecht ist, oder wie bei (b) gut, weil Algorithmen die Rolle des Windes übernehmen.

Es geht hier eindeutig nicht mehr um das Verhalten am Fernsehschirm, wo wir allenfalls das nächste Programm suchen. Wenn wir im Netz oder am Handy nach Informationen und Antworten suchen, werden Urinstinkte mobilisiert, und das ist einer der seltenen Fälle, wo unser Urmenschentum perfekt in die Interessen der Informationsindustrie des 21. Jahrhunderts passt.

Die Art, wie Tiere nach Nahrung suchen, entspricht nicht nur unserem ständigen Wittern nach Informationen. Forscher der Universität Idaho haben herausgefunden, dass wir sowohl in der Außen- wie in unserer Innenwelt vor allem zwei Strategien kennen, um zum Ziel zu kommen - und beide erklären dieses Gefühl ständigen Getriebenseins.106

Peter Todd und Robert Goldstein nutzen die Unterscheidung zwischen »erforschender« oder streunender Nahrungssuche und »ausbeutender Suche« - im ersten Fall flitzen wir von einem Platz zum anderen, von einer Aufgabe zur nächsten. Bei der »ausbeutenden Suche« bleibt der Suchende, selbst wenn er dabei verzweifelt, so lange an einem Ort oder bei seiner Aufgabe, bis er einen Nutzen hat, bis er noch den letzten Tropfen aus der letzten Zitrone gepresst hat.

Sie können leicht herausfinden, zu welchem Typ Sie im wirklichen Leben gehören. Es gibt Leute, die so lange in das gleiche Restaurant gehen, bis sie zum Inventar geworden sind. Andere erforschen auf ihrer Futtersuche jedes einzelne neue Restaurant, bis sie die ganze Welt durch die Küche kennen.

Aber was im wirklichen Leben fast ein Spiel ist, erwischt uns im Netz und bei unseren Handys mit der ganzen Gewalt eines unstillbaren Verlangens. Die Aufnahme von Informationen über die Computer hat nichts mit der im Vergleich dazu harmlosen Erforschung von Kneipen zu tun - obwohl man auch nach diesen Informationen im Netz sucht. Dort scheint diese Suche tatsächlich fundamentalen biologischen Überlebensmustern zu folgen. In Zeiten, wo bei vielen selbst die Erinnerung an Nahrungsknappheit verblasst, zeigt sich, dass das, wonach wir wirklich hungern, Informationen sind.

Im Extremfall führt der ausbeutende Stil zu Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen, der erkundende Stil zu Zwangsstörungen. Todd und Goldstein schreiben:

»Diese Erkenntnisse haben wichtige Folgen für jüngste Studien über Neurochemie und kognitive Störungen. Ausbeutende und unaufmerksame Nahrungssuche… scheint eine Verringerung von Dopamin im Hirn zu bewirken. Viele Aufmerksamkeitsstörungen… haben aber auch mit einem Dopamin-Defizit zu tun. Diese ›Nahrungssuche‹ am Computer hat weitreichende Folgen für das Denken.«107

Der Glücksstoff Dopamin wird bei der Internet-Suche freigesetzt, wenn wir etwas finden. Und je öfter wir etwas finden, desto mehr suchen wir aus Verlangen nach dem nächsten Do-main-Kick. Doch je zielloser die Suche, desto stärker werden die gegenteiligen Effekte. Es ist klar, dass die gegenwärtige Architektur des Internets und der mobilen Geräte die streunende Suche erzwingt. Und es ist das Ziel der Programmierer, die Signale zu entschlüsseln, die wir für unsere Witterung benötigen.

Das können Orte, Farben oder auch Geräusche sein. Wassertümpel verheißen Antilopen für Löwen, Gelb verspricht Honig für die Bienen, und bestimmte Vibrationen verraten den Schlangen, dass Beute in der Nähe ist.

Menschen reagieren stark auf Landschaften und Vegetation, und am stärksten auf Bilder der Savanne. Dort gibt es genügend Nahrung, Bäume spenden Schatten, und man kann an ihnen auf der Flucht vor Raubtieren hochklettern, die Sichtachsen sind gewaltig und erstrecken sich bis zum Horizont, und die sanften Steigungen helfen bei der Orientierung.108

Die Savanne aber ist urgeschichtlich der Ort, wo der Mensch gelernt hat, Informationen zu sammeln. Schon dreijährige Großstadtkinder, die kaum laufen, geschweige klettern können, bevorzugen Bäume mit weiten Kronen, weil man »gut hochklettern kann«, »vor dem Löwen sicher ist« und »Schatten findet«.

Wie gesagt: Menschen, ob Erwachsener oder Kind, entscheiden sich, wenn ihnen Ansichten verschiedener Landschaften zur Auswahl gezeigt werden, mehrheitlich für Bilder der Savanne. Und nicht nur das: Wir finden dort sogar einen bestimmten Baum besonders anziehend, ohne sagen zu können, warum.

Es ist der Typ Schirmakazie, deren Krone besonders nah am Boden wächst. Diesen Baum gibt es in drei Variationen. Eine, die im Trockenen wächst, eine, die im Sumpf wächst und eine, die dort wächst, wo sich Wasser und Leben findet.

Die Akazie, die nun alle Menschen auf der Welt am meisten anzieht, ohne dass sie je auf Nahrungssuche oder auch nur in Afrika waren, ist die, die auf Wasser und reiche Nahrung hindeutet. Sie wurzelt in unserem Urgedächtnis, sie wandert als Bild des Schönen in die Gartenkunstideale des 18. Jahrhun-derts, wo sie gezeichnet und gemalt wird, von dort in die Auktionshäuser des 20. Jahrhunderts, wo die Bilder hohe Preise erzielen, und nun erobert sie als auf den puren Reiz reduziertes Gerippe die Software des 21. Jahrhunderts.

Das alles ist Leben. Und interessant wird es dadurch, dass die

DER SCRABBLE-TEST/

Das Suchverhalten hängt von den Erfahrungen der Umwelt ab. Forscher ließen Testpersonen ein Computerspiel spielen, in dem sie nach Nahrung suchen sollten. Eine Gruppe bekam eine Umgebung, in der es wenige, aber dafür sehr lohnende Nahrungsvorkommen gab. Das war die ausbeutende Variante. Die Teilnehmer blieben folglich länger an einem Ort und zwar so lange bis die Nahrungsmittel restlos ausgebeutet waren. Die andere Gruppe musste sich in einer Wildnis zurechtfinden, in der Nahrungsmittel viel häufiger, aber in sehr viel kleinerer Menge vorkamen. Sie erlebte also die erforschende Such-Variante, weil sie immer nur kurz an einem Ort bleiben konnte und sich die verstreute Nahrung zusammensuchen musste. Diese Erfahrung reichte aus, um bei einem sich anschließenden »Scrabble-Spiel« das Suchverhalten der Testpersonen nachhaltig zu beeinflussen. Die Wissenschaftler gaben ihnen eine Reihe von Buchstaben und die Aufgabe, mithilfe ihres Wortgedächtnisses - also ohne die Steine wirklich auf das Spielfeld zu legen - aus den Buchstaben Worte zu bilden. Anders als beim wirklichen Scrabble durften die Testpersonen so oft Steine austauschen, wie sie wollten. Im Ergebnis waren diejenigen, deren Neuronen auf »Ausbeutung« gedrillt worden waren, konzentrierter beim Scrabble und versuchten so wenig Buchstaben zu tauschen wie nötig. Die anderen waren unruhig und rastlos damit beschäftigt, die Buchstaben umzutauschen. Die meisten Menschen sind, wie die Wissenschaftler herausfanden, auf eine Art des Suchverhaltens programmiert. Was für Nahrungsmittel gilt, gilt ebenso für Ideen und Gedanken.109

Entwickler dieses Leben nun in die Computerprogramme einbauen wollen, um unsere vererbten Reaktionen zu nutzen. Denn die Ingenieure sind gerade dabei, das mathematische Äquivalent solcher Akazien in die Software zu pflanzen. Es sind Signale, die dem vom Hightech-Burn-out verglühenden Benutzer Wasser und Schatten versprechen. Ohne Zweifel wird es uns wirklich die Informationssuche erleichtern. Diese Signale werden Webseiten verbessern und Suchvorgänge erleichtern. Gleichzeitig bedeutet es, einen weiteren Schritt Darwins ins Reich unseres Denkens.

Die Einordnung dieses Prozesses durch die moderne Evolutionsbiologie erklärt, warum dieser unschuldige Vorgang der Informationsverarbeitung, des Surfens, der Angst, Nachrichten zu verpassen, der Erreichbarkeit so atemlos und zermürbend sein kann wie die Flucht vor dem Säbelzahntiger.

Das beschreibt eine moderne Variante des Kampfs ums Dasein, und schaut man ins Internet, in seine Streitereien über sterbende und neue Medien, Institutionen und Autoritäten, dann erkennt man, wie sehr der Darwinismus Teil der neuen Informationsgesellschaft geworden ist. Die einen, könnte man sagen, sind den geistigen Anforderungen nicht mehr gewachsen, die anderen surfen auf der Welle der siegreichen Art davon.

Doch das ist nicht die ganze Wahrheit.Wir sammeln ja nicht nur Informationen, wir werden selbst Informationsmaschinen, leicht angestaubte Computer mit Gefühlen.

Lebensraum und Jagdrevier

Wir haben gesehen, dass immer mehr Menschen das Unterscheidungsvermögen dafür verlieren, was wichtig ist und was nicht. Wir wissen nur, was uns satt macht und was uns hungrig lässt. Aber das Ungeheuerliche an diesem Vorgang ist: Während die Menschen die Unterscheidungsfähigkeit verlieren, versuchen Softwareingenieure auf der ganzen Welt, sie den Maschinen beizubringen.Während wir aus Nachrichten bloße Informationen und aus Informationen einförmige Daten machen, lernen die Computer, den umgekehrten Weg zu gehen.

Das ist ein weiterer Schritt zur freiwilligen Maschinenwerdung des Homo sapiens. Auf dem Weg dahin werden in der nächsten Generation der Suchroboter, der Agenten und der Plattformen nicht mehr nur Links und page ranks zählen, sondern tatsächlich versuchen, Bedeutung zu gewichten.

Um das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, müssen die Computer etwas von uns lernen, was uns selbst meist gar nicht bewusst ist: Die Art und Weise, wie wir mit Worten, Bildern, Gerüchen Assoziationen und Gedanken verbinden, kurz - unser assoziatives Gedächtnis erfassen, ausmessen und in Mathematik verwandeln.

Assoziatives Gedächtnis, von dem Pirolli am Beispiel des Parfüms seiner Freundin sprach, ist ein abstrakter Begriff für etwas, das jeder kennt. Was fällt Ihnen beispielsweise beim Begriff »Feuerwehr« ein? Den meisten Menschen spontan »tatütata« oder »rot«. Wir verknüpfen, wie Karl Haberlandt in seinem Standardwerk über das Gedächtnis schreibt, »einzelne Gedächtnisinhalte aufgrund früherer Erfahrung so miteinander, dass der eine Inhalt den anderen hervorruft«.110 Das kann, wie gesagt, ein Parfüm oder auch eine Musik sein, Gedanken, Gefühle, Berührungen, und es ist das, was Maryanne Wolf mit der »inneren Stimme des Lesers« meint.

Und diese, unsere!, Assoziationen können bereits berechnet und vorhergesagt werden. Gewiss noch unausgereift und fehleranfällig, gewiss erst in Ansätzen. Doch unter allen Superlativen des Informationszeitalters ist dieser, so scheint mir, der wichtigste, dessen sich jeder aufgeklärte Benutzer der neuen Technologien bewusst sein sollte. Im Kern versucht also die Software unsere Gedanken vorherzusagen.

Vielleicht hält sich die Aufregung darüber in Grenzen, weil es Computer-Theorien des assoziativen Gedächtnisses, deren sich nicht nur Pirolli, sondern auch die Suchmaschinen im Netz bedienen, schon seit den siebziger Jahren gibt.

Seither bewegen sich Millionen von Menschen im Internet. Das hat dazu geführt, dass die Computer recht gut darin geworden sind, die Stärke der Verbindung zwischen Assoziation und geistiger Vorstellung zu berechnen, nicht für jeden einzelnen Menschen, aber als Durchschnittswert.

Das gelingt deshalb immer besser, weil das ganze Internet eine Art Lebensraum aus Worten geworden ist. Der Lebensraum spiegelt die Gedanken der vielen Menschen, die in ihm wirken, aber die Gedanken des Einzelnen spiegeln auch die Landschaft, in der er sich bewegt.Was für die Trachten der Bayern, den Dialekt der Sachsen, die Lebensart der Italiener oder die Küche der Franzosen gilt, gilt eben auch hier.

Eine umfangreiche mathematische Analyse Ihrer Bewegungen, Spuren und Angaben im Netz - in den Blogs, in Facebook, in Twitter, vielleicht sogar irgendwann in Ihren E-Mails - kann die Verbindung zwischen dem freilegen, was die Worte bedeuten, und was wir mit den Worten assoziieren. Das ist es, womit »Cataphora« arbeitet, wenn sie die E-Mails scannt, und es ist das, was uns bald lesen wird, wenn wir im Netz lesen.

Die Auswertung und Analyse unserer Assoziationen, die unsere Aufmerksamkeit im Netz und in allen anderen Informa-tionssystemen lenken und erleichtern soll, halte ich für einen der gravierendsten Vorgänge der aktuellen Entwicklung.

Auch hier geht es ja darum, der überforderten Aufmerksamkeit einen Ausweg zu eröffnen. Wir sollen schnell finden, was wir wissen wollen.Wir sollen aber vor allem gefunden werden.