Shakespeares Mädchen und Frauen

Erstdruck 1839.

[Einleitung]

Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufriedengeben konnte, daß unser Herr und Heiland von Geburt ein Jude war. Ein tiefer Unmut ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen mußte, daß der Mann, der, ein Muster der Vollkommenheit, die höchste Verehrung verdient, dennoch zur Sippschaft jener ungeschneuzten Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren sieht, die er so gründlich verachtet und die ihm noch fataler sind, wenn sie gar, wie er selber, sich dem Großhandel mit Gewürzen und Farbestoffen zuwenden und seine eigenen Interessen beeinträchtigen.

Wie es diesem vortrefflichen Sohne Hammonias mit Jesus Christus geht, so geht es mir mit William Shakespeare. Es wird mir flau zumute, wenn ich bedenke, daß er am Ende doch ein Engländer ist und dem widerwärtigsten Volke angehört, das Gott in seinem Zorn erschaffen hat.

Welch ein widerwärtiges Volk, welch ein unerquickliches Land! Wie steifleinen, wie hausbacken, wie selbstsüchtig, wie eng, wie englisch! Ein Land, welches längst der Ozean verschluckt hätte, wenn er nicht befürchtete, daß es ihm Übelkeiten im Magen verursachen möchte… Ein Volk, ein graues, gähnendes Ungeheuer, dessen Atem nichts als Stickluft und tödliche Langeweile und das sich gewiß mit einem kolossalen Schiffstau am Ende selbst aufhängt…

Und in einem solchen Lande und unter einem solchen Volke hat William Shakespeare im April 1564 das Licht der Welt erblickt.

Aber das England jener Tage, wo in dem nordischen Bethlehem, welches Staffort upon Avon geheißen, der Mann geboren ward, dem wir das weltliche Evangelium, wie man die Shakespeareschen Dramen nennen möchte, verdanken, das England jener Tage war gewiß von dem heutigen sehr verschieden; auch nannte man es merry England, und es blühete in Farbenglanz, Maskenscherz, tiefsinniger Narretei, sprudlender Tatenlust, überschwenglicher Leidenschaft… Das Leben war dort noch ein buntes Turnier, wo freilich die edelbürtigen Ritter im Schimpf und Ernst die Hauptrolle spielten, aber der helle Trompetenton auch die bürgerlichen Herzen erschütterte… Und statt des dicken Biers trank man den leichtsinnigen Wein, das demokratische Getränk, welches im Rausche die Menschen gleichmacht, die sich eben noch auf den nüchternen Schauplätzen der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden…

All diese farbenreiche Lust ist seitdem erblichen, verschollen sind die freudigen Trompetenklänge, erloschen ist der schöne Rausch… Und das Buch, welches »Dramatische Werke von William Shakespeare« heißt, ist als Trost für schlechte Zeiten und als Beweis, daß jenes merry England wirklich existiert habe, in den Händen des Volkes zurückgeblieben.

Es ist ein Glück, daß Shakespeare eben noch zur rechten Zeit kam, daß er ein Zeitgenosse Elisabeths und Jakobs war, als freilich der Protestantismus sich bereits in der ungezügelten Denkfreiheit, aber keineswegs in der Lebensart und Gefühlsweise äußerte und das Königtum, beleuchtet von den letzten Strahlen des untergehenden Ritterwesens, noch in aller Glorie der Poesie blühte und glänzte. Ja, der Volksglaube des Mittelalters, der Katholizismus, war erst in der Theorie zerstört; aber er lebte noch mit seinem vollen Zauber im Gemüte der Menschen und erhielt sich noch in ihren Sitten, Gebräuchen und Anschauungen. Erst später, Blume nach Blume, gelang es den Puritanern, die Religion der Vergangenheit gründlich zu entwurzeln und über das ganze Land, wie eine graue Nebeldecke, jenen öden Trübsinn auszubreiten, der seitdem, entgeistet und entkräftet, zu einem lauwarmen, greinenden, dünnschläfrigen Pietismus sich verwässerte. Wie die Religion, so hatte auch das Königtum in England zu Shakespeares Zeit noch nicht jene matte Umwandlung erlitten, die sich dort heutigentags unter dem Namen konstitutioneller Regierungsform, wenn auch zum Besten der europäischen Freiheit, doch keineswegs zum Heile der Kunst geltend macht. Mit dem Blute Karls des Ersten, des großen, wahren, letzten Königs, floß auch alle Poesie aus den Adern Englands; und dreimal glücklich war der Dichter, der dieses kummervolle Ereignis, das er vielleicht im Geiste ahnete, nimmermehr als Zeitgenosse erlebt hat. Shakespeare ward in unsren Tagen sehr oft ein Aristokrat genannt. Ich möchte dieser Anklage keineswegs widersprechen und seine politischen Neigungen vielmehr entschuldigen, wenn ich bedenke, daß sein zukunftschauendes Dichterauge, aus bedeutenden Wahrzeichen, schon jene nivellierende Puritanerzeit voraussah, die mit dem Königtum so auch aller Lebenslust, aller Poesie und aller heitern Kunst ein Ende machen würde.

Ja, während der Herrschaft der Puritaner ward die Kunst in England geächtet; namentlich wütete der evangelische Eifer gegen das Theater, und sogar der Name Shakespeare erlosch für lange Jahre im Andenken des Volks. Es erregt Erstaunen, wenn man jetzt in den Flugschriften damaliger Zeit, z.B. in dem »Histrio-Mastix« des famosen Prynne, die Ausbrüche des Zornes liest, womit über die arme Schauspielkunst das Anathema ausgekrächzt wurde. Sollen wir den Puritanern ob solchem Zelotismus allzu ernsthaft zürnen? Wahrlich, nein; in der Geschichte hat jeder recht, der seinem inwohnenden Prinzipe getreu bleibt, und die düstern Stutzköpfe folgten nur den Konsequenzen jenes kunstfeindlichen Geistes, der sich schon während der ersten Jahrhunderte der Kirche kundgab und sich mehr oder minder bilderstürmend bis auf heutigen Tag geltend machte. Diese alte, unversöhnliche Abneigung gegen das Theater ist nichts als eine Seite jener Feindschaft, die seit achtzehn Jahrhunderten zwischen zwei ganz heterogenen Weltanschauungen waltet und wovon die eine dem dürren Boden Judäas, die andere dem blühenden Griechenland entsprossen ist. Ja, schon seit achtzehn Jahrhunderten dauert der Groll zwischen Jerusalem und Athen, zwischen dem Heiligen Grab und der Wiege der Kunst, zwischen dem Leben im Geiste und dem Geist im Leben; und die Reibungen, öffentliche und heimliche Befehdungen, die dadurch entstanden, offenbaren sich dem esoterischen Leser in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir in der heutigen Zeitung finden, daß der Erzbischof von Paris einem armen toten Schauspieler die gebräuchlichen Begräbnisehren verweigert, so liegt solchem Verfahren keine besondere Priesterlaune zum Grunde, und nur der Kurzsichtige erblickt darin eine engsinnige Böswilligkeit. Es waltet hier vielmehr der Eifer eines alten Streites, eines Todeskampfs gegen die Kunst, welche von dem hellenischen Geist oft als Tribüne benutzt wurde, um von da herab das Leben zu predigen gegen den abtötenden Judäismus: die Kirche verfolgte in den Schauspielern die Organe des Griechentums, und diese Verfolgung traf nicht selten auch die Dichter, die ihre Begeisterung nur von Apollo herleiteten und den proskribierten Heidengöttern eine Zuflucht sicherten im Lande der Poesie. Oder ist gar etwa Ranküne im Spiel? Die unleidlichsten Feinde der gedrückten Kirche, während der zwei ersten Jahrhunderte, waren die Schauspieler, und die »Acta Sanctorum« erzählen oft, wie diese verruchten Histrionen auf den Theatern in Rom sich dazu hergaben, zur Lust des heidnischen Pöbels die Lebensart und Mysterien der Nazarener zu parodieren. Oder war es gegenseitige Eifersucht, was zwischen den Dienern des geistlichen und des weltlichen Wortes so bittern Zwiespalt erzeugte?

Nächst dem asketischen Glaubenseifer war es der republikanische Fanatismus, welcher die Puritaner beseelte in ihrem Haß gegen die altenglische Bühne, wo nicht bloß das Heidentum und die heidnische Gesinnung, sondern auch der Royalismus und die adligen Geschlechter verherrlicht wurden. Ich habe an einem andern Orte gezeigt, wie viele Ähnlichkeit in dieser Beziehung zwischen den ehemaligen Puritanern und den heutigen Republikanern waltet. Mögen Apollo und die ewigen Musen uns vor der Herrschaft dieser letztern bewahren!

Im Strudel der angedeuteten kirchlichen und politischen Umwälzungen verlor sich auf lange Zeit der Name Shakespeares, und es dauerte fast ein ganzes Jahrhundert, ehe er wieder zu Ruhm und Ehre gelangte. Seitdem aber stieg sein Ansehen von Tag zu Tag, und gleichsam eine geistige Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne fast während zwölf Monate im Jahre entbehrt, für jene Insel der Verdammnis, jenes Botany Bay ohne südliches Klima, jenes steinkohlenqualmige, maschinenschnurrende, kirchengängerische und schlecht besoffene England! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Geschöpfe, und indem sie den Engländern alles, was schön und lieblich ist, versagte und ihnen weder Stimme zum Gesang noch Sinne zum Genuß verliehen und sie vielleicht nur mit ledernen Porterschläuchen statt mit menschlichen Seelen begabt hat, erteilte sie ihnen zum Ersatz ein groß Stück bürgerlicher Freiheit, das Talent, sich häuslich bequem einzurichten, und den William Shakespeare.

Ja, dieser ist die geistige Sonne, die jenes Land verherrlicht mit ihrem holdesten Lichte, mit ihren gnadenreichen Strahlen. Alles mahnt uns dort an Shakespeare, und wie verklärt erscheinen uns dadurch die gewöhnlichsten Gegenstände. Überall umrauscht uns dort der Fittich seines Genius, aus jeder bedeutenden Erscheinung grüßt uns sein klares Auge, und bei großartigen Vorfällen glauben wir ihn manchmal nicken zu sehen, leise nicken, leise und lächelnd.

Diese unaufhörliche Erinnerung an Shakespeare und durch Shakespeare ward mir recht deutlich während meines Aufenthalts in London, während ich, ein neugieriger Reisender, dort von morgens bis in die späte Nacht nach den sogenannten Merkwürdigkeiten herumlief. Jeder lion mahnte an den größern lion, an Shakespeare. Alle jene Orte, die ich besuchte, leben in seinen historischen Dramen ihr unsterbliches Leben und waren mir eben dadurch von frühester Jugend bekannt. Diese Dramen kennt aber dortzulande nicht bloß der Gebildete, sondern auch jeder im Volke, und sogar der dicke Beefeater, der mit seinem roten Rock und roten Gesicht im Tower als Wegweiser dient und dir hinter dem Mitteltor das Verlies zeigt, wo Richard seine Neffen, die jungen Prinzen, ermorden lassen, verweist dich an Shakespeare, welcher die nähern Umstände dieser grausamen Geschichte beschrieben habe. Auch der Küster, der dich in der Westminsterabtei herumführt, spricht immer von Shakespeare, in dessen Tragödien jene toten Könige und Königinnen, die hier, in steinernem Konterfei, auf ihren Sarkophagen ausgestreckt liegen und für einen Schilling sechs Pence gezeigt werden, eine so wilde oder klägliche Rolle spielen. Er selber, die Bildsäule des großen Dichters, steht dort in Lebensgröße, eine erhabene Gestalt mit sinnigem Haupt, in den Händen eine Pergamentrolle… Es stehen vielleicht Zauberworte darauf, und wenn er um Mitternacht die weißen Lippen bewegt und die Toten beschwört, die dort in den Grabmälern ruhen, so steigen sie hervor mit ihren verrosteten Harnischen und verschollenen Hofgewanden, die Ritter der weißen und der roten Rose, und auch die Damen heben sich seufzend aus ihren Ruhestätten, und ein Schwertergeklirr und ein Lachen und Fluchen erschallt… Ganz wie zu Drurylane, wo ich die Shakespeareschen Geschichtsdramen so oft tragieren sah und wo Kean mir so gewaltig die Seele bewegte, wenn er verzweifelnd über die Bühne rann:

»A horse, a horse, my kingdom for a horse!«

Ich müßte den ganzen »Guide of London« abschreiben, wenn ich die Orte anführen wollte, wo mir dort Shakespeare in Erinnerung gebracht wurde. Am bedeutungsvollsten geschah dieses im Parlamente, nicht sowohl deshalb, weil das Lokal desselben jenes Westminster-Hall ist, wovon in den Shakespeareschen Dramen so oft die Rede, sondern weil, während ich den dortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakespeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Verse nicht ihrer poetischen, sondern ihrer historischen Bedeutung wegen zitiert. Zu meiner Verwunderung merkte ich, daß Shakespeare in England nicht bloß als Dichter gefeiert, sondern auch als Geschichtschreiber von den höchsten Staatsbehörden, von dem Parlamente, anerkannt wird.

Dies führt mich auf die Bemerkung, daß es ungerecht sei, wenn man bei den geschichtlichen Dramen Shakespeares die Ansprüche machen will, die nur ein Dramatiker, dem bloß die Poesie und ihre künstlerische Einkleidung der höchste Zweck ist, befriedigen kann. Die Aufgabe Shakespeares war nicht bloß die Poesie, sondern auch die Geschichte; er konnte die gegebenen Stoffe nicht willkürlich modeln, er konnte nicht die Ereignisse und Charaktere nach Laune gestalten; und ebensowenig wie Einheit der Zeit und des Ortes konnte er Einheit des Interesse für eine einzige Person oder für eine einzige Tatsache beobachten. Dennoch, in diesen Geschichtsdramen strömt die Poesie reichlicher und gewaltiger und süßer als in den Tragödien jener Dichter, die ihre Fabeln entweder selbst erfinden oder nach Gutdünken umarbeiten, das strengste Ebenmaß der Form erzielen und in der eigentlichen Kunst, namentlich aber in dem enchaînement des scènes, den armen Shakespeare übertreffen.

Ja, das ist es, der große Brite ist nicht bloß Dichter, sondern auch Historiker; er handhabt nicht bloß Melpomenes Dolch, sondern auch Klios noch schärferen Griffel. In dieser Beziehung gleicht er den frühesten Geschichtschreibern, die ebenfalls keinen Unterschied wußten zwischen Poesie und Historie und nicht bloß eine Nomenklatur des Geschehenen, ein stäubiges Herbarium der Ereignisse, lieferten, sondern die Wahrheit verklärten durch Gesang und im Gesange nur die Stimme der Wahrheit tönen ließen. Die sogenannte Objektivität, wovon heut soviel die Rede, ist nichts als eine trockene Lüge; es ist nicht möglich, die Vergangenheit zu schildern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gefühle zu verleihen. Ja, da der sogenannte objektive Geschichtschreiber doch immer sein Wort an die Gegenwart richtet, so schreibt er unwillkürlich im Geiste seiner eigenen Zeit, und dieser Zeitgeist wird in seinen Schriften sichtbar sein, wie sich in Briefen nicht bloß der Charakter des Schreibers, sondern auch des Empfängers offenbart. Jene sogenannte Objektivität, die, mit ihrer Leblosigkeit sich brüstend, auf der Schädelstätte der Tatsachen thront, ist schon deshalb als unwahr verwerflich, weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch gewisse Mitteilungen über den Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, notwendig sind. Diese Mitteilungen sind aber die schwierigste Aufgabe; denn es gehört dazu nicht bloß eine gewöhnliche Notizenkunde, sondern auch das Anschauungsvermögen des Dichters, dem, wie Shakespeare sagt, »das Wesen und der Körper verschollener Zeiten« sichtbar geworden.

Und ihm waren sie sichtbar, nicht bloß die Erscheinungen seiner eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des Altertums uns Kunde hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen bemerken in den Dramen, wo er das untergegangene Römertum mit den wahrsten Farben schildert. Wie den Rittergestalten des Mittelalters hat er auch den Helden der antiken Welt in die Nieren gesehen und ihnen befohlen, das tiefste Wort ihrer Seele auszusprechen. Und immer wußte er die Wahrheit zur Poesie zu erheben, und sogar die gemütlosen Römer, das harte, nüchterne Volk der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubsucht und feinem Advokatensinn, diese kasuistische Soldateske, wußte er poetisch zu verklären.

Aber auch in Beziehung auf seine römischen Dramen muß Shakespeare wieder den Vorwurf der Formlosigkeit anhören, und sogar ein höchst begabter Schriftsteller, Dietrich Grabbe, nannte sie »poetisch verzierte Chroniken«, wo aller Mittelpunkt fehle, wo man nicht wisse, wer Hauptperson, wer Nebenperson, und wo, wenn man auch auf Einheit des Orts und der Zeit verzichtet, doch nicht einmal Einheit des Interesse zu finden sei. Sonderbarer Irrtum der schärfsten Kritiker! Nicht sowohl die letztgenannte Einheit, sondern auch die Einheiten von Ort und Zeit mangeln keineswegs unserm großen Dichter. Nur sind bei ihm die Begriffe etwas ausgedehnter als bei uns. Der Schauplatz seiner Dramen ist dieser Erdball, und das ist seine Einheit des Ortes; die Ewigkeit ist die Periode, während welcher seine Stücke spielen, und das ist seine Einheit der Zeit; und beiden angemäß ist der Held seiner Dramen, der dort als Mittelpunkt strahlt und die Einheit des Interesse repräsentiert… Die Menschheit ist jener Held, jener Held, welcher beständig stirbt und beständig aufersteht – beständig liebt, beständig haßt, doch noch mehr liebt als haßt – sich heute wie ein Wurm krümmt, morgen als ein Adler zur Sonne fliegt – heute eine Narrenkappe, morgen einen Lorbeer verdient, noch öfter beides zu gleicher Zeit – der große Zwerg, der kleine Riese, der homöopathisch zubereitete Gott, in welchem die Göttlichkeit zwar sehr verdünnt, aber doch immer existiert – ach! laßt uns von dem Heldentum dieses Helden nicht zuviel reden, aus Bescheidenheit und Scham!

Dieselbe Treue und Wahrheit, welche Shakespeare in betreff der Geschichte beurkundet, finden wir bei ihm in betreff der Natur. Man pflegt zu sagen, daß er der Natur den Spiegel vorhalte. Dieser Ausdruck ist tadelhaft, da er über das Verhältnis des Dichters zur Natur irreleitet. In dem Dichtergeiste spiegelt sich nicht die Natur, sondern ein Bild derselben, das dem getreuesten Spiegelbilde ähnlich, ist dem Geiste des Dichters eingeboren; er bringt gleichsam die Welt mit zur Welt, und wenn er, aus dem träumenden Kindesalter erwachend, zum Bewußtsein seiner selbst gelangt, ist ihm jeder Teil der äußern Erscheinungswelt gleich in seinem ganzen Zusammenhang begreifbar: denn er trägt ja ein Gleichbild des Ganzen in seinem Geiste, er kennt die letzten Gründe aller Phänomene, die dem gewöhnlichen Geiste rätselhaft dünken und auf dem Wege der gewöhnlichen Forschung nur mühsam oder auch gar nicht begriffen werden… Und wie der Mathematiker, wenn man ihm nur das kleinste Fragment eines Kreises gibt, unverzüglich den ganzen Kreis und den Mittelpunkt desselben angeben kann, so auch der Dichter, wenn seiner Anschauung nur das kleinste Bruchstück der Erscheinungswelt von außen geboten wird, offenbart sich ihm gleich der ganze universelle Zusammenhang dieses Bruchstücks; er kennt gleichsam Zirkulatur und Zentrum aller Dinge; er begreift die Dinge in ihrem weitesten Umfang und tiefsten Mittelpunkt.

Aber ein Bruchstück der Erscheinungswelt muß dem Dichter immer von außen geboten werden, ehe jener wunderbare Prozeß der Weltergänzung in ihm stattfinden kann; dieses Wahrnehmen eines Stücks der Erscheinungswelt geschieht durch die Sinne und ist gleichsam das äußere Ereignis, wovon die innern Offenbarungen bedingt sind, denen wir die Kunstwerke des Dichters verdanken. Je größer diese letztern, desto neugieriger sind wir, jene äußeren Ereignisse zu kennen, welche dazu die erste Veranlassung gaben. Wir forschen gern nach Notizen über die wirklichen Lebensbeziehungen des Dichters. Diese Neugier ist um so törichter, da, wie aus Obengesagtem schon hervorgeht, die Größe der äußeren Ereignisse in keinem Verhältnisse steht zu der Größe der Schöpfungen, die dadurch hervorgerufen wurden. Jene Ereignisse können sehr klein und scheinlos sein und sind es gewöhnlich, wie das äußere Leben der Dichter überhaupt gewöhnlich sehr klein und scheinlos ist. Ich sage scheinlos und klein, denn ich will mich keiner betrübsameren Worte bedienen. Die Dichter präsentieren sich der Welt im Glanze ihrer Werke, und besonders wenn man sie aus der Ferne sieht, wird man von den Strahlen geblendet. O laßt uns nie in der Nähe ihren Wandel beobachten! Sie sind wie jene holden Lichter, die, am Sommerabend, aus Rasen und Lauben so prächtig hervorglänzen, daß man glauben sollte, sie seien die Sterne der Erde… daß man glauben sollte, sie seien Diamanten und Smaragde, kostbares Geschmeide, welches die Königskinder, die im Garten spielten, an den Büschen aufgehängt und dort vergaßen… daß man glauben sollte, sie seien glühende Sonnentropfen, welche sich im hohen Grase verloren haben und jetzt in der kühlen Nacht sich erquicken und freudeblitzen, bis der Morgen kommt und das rote Flammengestirn sie wieder zu sich heraufsaugt… Ach! suche nicht am Tage die Spur jener Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes, mißfarbiges Würmchen, das am Wege kläglich dahinkriecht, dessen Anblick dich anwidert und das dein Fuß dennoch nicht zertreten will, aus sonderbarem Mitleid!

Was war das Privatleben von Shakespeare! Trotz aller Forschungen hat man fast gar nichts davon ermitteln können, und das ist ein Glück. Nur allerlei unbewiesene läppische Sagen haben sich über die Jugend und das Leben des Dichters fortgepflanzt. Da soll er bei seinem Vater, welcher Metzger gewesen, selber die Ochsen abgeschlachtet haben… Diese letztern waren vielleicht die Ahnen jener englischen Kommentatoren, die wahrscheinlich aus Nachgroll ihm überall Unwissenheit und Kunstfehler nachwiesen. Dann soll er Wollhändler geworden sein und schlechte Geschäfte gemacht haben… Armer Schelm! er meinte, wenn er Wollhändler würde, könne er endlich in der Wolle sitzen. Ich glaube nichts von der ganzen Geschichte; viel Geschrei und wenig Wolle. Geneigter bin ich zu glauben, daß unser Dichter wirklich Wilddieb geworden und wegen eines Hirschkalbs in gerichtliche Bedrängnis geriet; weshalb ich ihn aber dennoch nicht ganz verdamme. »Auch Ehrlich hat einmal ein Kalb gestohlen«, sagt ein deutsches Sprichwort. Hierauf soll er nach London entflohen sein und dort, für ein Trinkgeld, die Pferde der großen Herrn vor der Türe des Theaters beaufsichtigt haben… So ungefähr lauten die Fabeln, die in der Literaturgeschichte ein altes Weib dem andern nachklatscht.

Authentische Urkunden über die Lebensverhältnisse Shakespeares sind seine Sonette, die ich jedoch nicht besprechen möchte und die eben, ob der tiefen menschlichen Misere, die sich darin offenbart, zu obigen Betrachtungen über das Privatleben der Poeten mich verleiteten.

Der Mangel an bestimmteren Nachrichten über Shakespeares Leben ist leicht erklärbar, wenn man die politischen und religiösen Stürme bedenkt, die bald nach seinem Tode ausbrachen, für einige Zeit eine völlige Puritanerherrschaft hervorriefen, auch später noch unerquicklich nachwirkten und die goldene Elisabeth-Periode der englischen Literatur nicht bloß vernichteten, sondern auch in gänzliche Vergessenheit brachten. Als man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Werke von Shakespeare wieder ans große Tageslicht zog, fehlten alle jene Traditionen, welche zur Auslegung des Textes fördersam gewesen wären, und die Kommentatoren mußten zu einer Kritik ihre Zuflucht nehmen, die in einem flachen Empirismus und noch kläglicheren Materialismus ihre letzten Gründe schöpfte. Nur mit Ausnahme von William Hazlitt hat England keinen einzigen bedeutenden Kommentator Shakespeares hervorgebracht; überall Kleinigkeitskrämerei, selbstbespiegelnde Seichtigkeit, enthusiastisch tuender Dünkel, gelehrte Aufgeblasenheit, die vor Wonne fast zu platzen droht, wenn sie dem armen Dichter irgendeinen antiquarischen, geographischen oder chronologischen Schnitzer nachweisen und dabei bedauern kann, daß er leider die Alten nicht in der Ursprache studiert und auch sonst wenige Schulkenntnisse besessen habe. Er läßt ja die Römer Hüte tragen, läßt Schiffe landen in Böhmen, und zur Zeit Trojas läßt er den Aristoteles zitieren! Das war mehr, als ein englischer Gelehrter, der in Oxford zum Magister artium graduiert worden, vertragen konnte! Der einzige Kommentator Shakespeares, den ich als Ausnahme bezeichnet und der auch in jeder Hinsicht einzig zu nennen ist, war der selige Hazlitt, ein Geist, ebenso glänzend wie tief, eine Mischung von Diderot und Borne, flammende Begeisterung für die Revolution neben dem glühendsten Kunstsinn, immer sprudelnd von Verve und Esprit.

Besser als die Engländer haben die Deutschen den Shakespeare begriffen. Und hier muß wieder zuerst jener teure Name genannt werden, den wir überall antreffen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Gotthold Ephraim Lessing war der erste, welcher in Deutschland seine Stimme für Shakespeare erhob. Er trug den schwersten Baustein herbei zu einem Tempel für den größten aller Dichter, und, was noch preisenswerter, er gab sich die Mühe, den Boden, worauf dieser Tempel erbaut werden sollte, von dem alten Schutte zu reinigen. Die leichten französischen Schaubuden, die sich breitmachten auf jenem Boden, riß er unbarmherzig nieder in seinem freudigen Baueifer. Gottsched schüttelte so verzweiflungsvoll die Locken seiner Perücke, daß ganz Leipzig erbebte und die Wangen seiner Gattin vor Angst, oder auch von Puderstaub, erbleichten. Man könnte behaupten, die ganze Lessingsche »Dramaturgie« sei im Interesse Shakespeares geschrieben.

Nach Lessing ist Wieland zu nennen. Durch seine Übersetzung des großen Poeten vermittelte er noch wirksamer die Anerkennung desselben in Deutschland. Sonderbar, der Dichter des »Agathon« und der »Musarion«, der tändlende Cavaliere servente der Grazien, der Anhänger und Nachahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der britische Ernst so gewaltig erfaßte, daß er selber den Helden aufs Schild hob, der seiner eigenen Herrschaft ein Ende machen sollte.

Die dritte große Stimme, die für Shakespeare in Deutschland erklang, gehörte unserem lieben, teuern Herder, der sich mit unbedingter Begeisterung für ihn erklärte. Auch Goethe huldigte ihm mit großem Trompetentusch; kurz, es war eine glänzende Reihe von Königen, welche, einer nach dem andern, ihre Stimme in die Urne warfen und den William Shakespeare zum Kaiser der Literatur erwählten.

Dieser Kaiser saß schon fest auf seinem Throne, als auch der Ritter August Wilhelm von Schlegel und sein Schildknappe, der Hofrat Ludwig Tieck, zum Handkusse gelangten und aller Welt versicherten, jetzt erst sei das Reich auf immer gesichert, das Tausendjährige Reich des großen Williams.

Es wäre Ungerechtigkeit, wenn ich Herrn A. W. Schlegel die Verdienste absprechen wollte, die er durch seine Übersetzung der Shakespeareschen Dramen und durch seine Vorlesungen über dieselben erworben hat. Aber ehrlich gestanden, diesen letzteren fehlt allzusehr der philosophische Boden; sie schweifen allzu oberflächlich in einem frivolen Dilettantismus umher, und einige häßliche Hintergedanken treten allzu sichtbar hervor, als daß ich darüber ein unbedingtes Lob aussprechen dürfte. Des Herrn A. W. Schlegels Begeisterung ist immer ein künstliches, ein absichtliches Hineinlügen in einen Rausch ohne Trunkenheit, und bei ihm, wie bei der übrigen romantischen Schule, sollte die Apotheose Shakespeares indirekt zur Herabwürdigung Schillers dienen. Die Schlegelsche Übersetzung ist gewiß bis jetzt die gelungenste und entspricht den Anforderungen, die man an einer metrischen Übertragung machen kann. Die weibliche Natur seines Talents kommt hier dem Übersetzer gar vortrefflich zustatten, und in seiner charakterlosen Kunstfertigkeit kann er sich dem fremden Geiste ganz liebevoll und treu anschmiegen.

Indessen, ich gestehe es, trotz dieser Tugenden möchte ich zuweilen der alten Eschenburgschen Übersetzung, die ganz in Prosa abgefaßt ist, vor der Schlegelschen den Vorzug erteilen, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Sprache des Shakespeare ist nicht demselben eigentümlich, sondern sie ist ihm von seinen Vorgängern und Zeitgenossen überliefert; sie ist die herkömmliche Theatersprache, deren sich damals der dramatische Dichter bedienen mußte, er mochte sie nun seinem Genius passend finden oder nicht. Man braucht nur flüchtig in Dodsleys »Collection of old plays« zu blättern, und man bemerkt, daß in allen Tragödien und Lustspielen damaliger Zeit dieselbe Sprechart herrscht, derselbe Euphuismus, dieselbe Übertreibung der Zierlichkeit, geschraubte Wortbildung, dieselben Concetti, Witzspiele, Geistesschnörkeleien, die wir ebenfalls bei Shakespeare finden und die von beschränkten Köpfen blindlings bewundert, aber von dem einsichtsvollen Leser, wo nicht getadelt, doch gewiß nur als eine Äußerlichkeit, als eine Zeitbedingung, die notwendigerweise zu erfüllen war, entschuldigt werden. Nur in den Stellen, wo der ganze Genius von Shakespeare hervortritt, wo seine höchsten Offenbarungen laut werden, da streift er auch jene traditionelle Theatersprache von sich ab und zeigt sich in einer erhaben schönen Nacktheit, in einer Einfachheit, die mit der ungeschminkten Natur wetteifert und uns mit den süßesten Schauern erfüllt. Ja, wo solche Stellen, da bekundet Shakespeare auch in der Sprache eine bestimmte Eigentümlichkeit, die aber der metrische Übersetzer, der mit gebundenen Wortfüßen dem Gedanken nachhinkt, nimmermehr getreu abspiegeln kann. Bei dem metrischen Übersetzer verlieren sich diese außerordentlichen Stellen in dem gewöhnlichen Gleise der Theatersprache, und auch Herr Schlegel kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wozu aber die Mühe des metrischen Übersetzens, wenn eben das Beste des Dichters dadurch verlorengeht und nur das Tadelhafte wiedergegeben wird? Eine Übersetzung in Prosa, welche die prunklose, schlichte, naturähnliche Keuschheit gewisser Stellen leichter reproduziert, verdient daher gewiß den Vorzug vor der metrischen.

In unmittelbarer Nachfolge Schlegels hat sich Herr L. Tieck als Erläuterer Shakespeares einiges Verdienst erworben. Dieses geschah namentlich durch seine »Dramaturgischen Blätter«, welche vor vierzehn Jahren in der »Abendzeitung« erschienen sind und unter Theaterliebhabern und Schauspielern das größte Aufsehen erregten. Es herrscht leider in jenen Blättern ein breitbeschaulicher, langwürdiger Belehrungston, dessen sich der liebenswürdige Taugenichts, wie ihn Gutzkow nennt, mit einer gewissen geheimen Schalkheit beflissen hat. Was ihm an Kenntnis der klassischen Sprachen, oder gar an Philosophie, abging, ersetzte er durch Anstand und Spaßlosigkeit, und man glaubt Sir John auf dem Sessel zu sehen, wie er dem Prinzen eine Standrede hält. Aber trotz der weitbauschigen, doktrinellen Gravität, worunter der kleine Ludwig seine philologische und philosophische Unwissenheit, seine ignorantia, zu verbergen sucht, befinden sich in den erwähnten Blättern die scharfsinnigsten Bemerkungen über die Charaktere der Shakespeareschen Helden, und hie und da begegnen wir sogar jener poetischen Anschauungsfähigkeit, die wir in den frühemrn Schriften des Herrn Tieck immer bewundert und mit Freude anerkannt haben.

Ach, dieser Tieck, welcher einst ein Dichter war und, wo nicht zu den Höchsten, doch wenigstens zu den Hochstrebenden gezählt wurde, wie ist er seitdem heruntergekommen! Wie kläglich ist das abgehaspelte Pensum, das er uns jetzt jährlich bietet, im Vergleiche mit den freien Erzeugnissen seiner Muse aus der frühern mondbeglänzten Märchenweltzeit! Ebenso lieb, wie er uns einst war, ebenso widerwärtig ist er uns jetzt, der ohnmächtige Neidhart, der die begeisterten Schmerzen deutscher Jugend in seinen Klatschnovellen verleumdet! Auf ihn passen so ziemlich die Worte Shakespeares: »Nichts schmeckt so ekelhaft wie Süßes, das in Verdorbenheit überging; nichts riecht so schnöde wie eine verfaulte Lilie!«

Unter den deutschen Kommentatoren des großen Dichters kann man den seligen Franz Horn nicht unerwähnt lassen. Seine Erläuterungen Shakespeares sind jedenfalls die vollständigsten und betragen fünf Bände. Es ist Geist darin, aber ein so verwaschener und verdünnter Geist, daß er uns noch unerquicklicher erscheint als die geistloseste Beschränktheit. Sonderbar, dieser Mann, der sich aus Liebe für Shakespeare sein ganzes Leben hindurch mit dem Studium desselben beschäftigte und zu seinen eifrigsten Anbetern gehört, war ein schwachmatischer Pietist. Aber vielleicht eben das Gefühl seiner eigenen Seelenmattigkeit erregte bei ihm ein beständiges Bewundern Shakespearescher Kraft, und wenn gar manchmal der britische Titane in seinen leidenschaftlichen Szenen den Pelion auf den Ossa schleudert und bis zur Himmelsburg hinanstürmt, dann fällt dem armen Erläuterer vor Erstaunen die Feder aus der Hand, und er seufzt und flennt gelinde. Als Pietist müßte er eigentlich, seinem frömmelnden Wesen nach, jenen Dichter hassen, dessen Geist, ganz getränkt von blühender Götterlust, in jedem Worte das freudigste Heidentum atmet; er müßte ihn hassen, jenen Bekenner des Lebens, der, dem Glauben des Todes heimlich abhold und in den süßesten Schauern alter Heldenkraft schwelgend, von den traurigen Seligkeiten der Demut und der Entsagung und der Kopfhängerei nichts wissen will! Aber er liebt ihn dennoch, und in seiner unermüdlichen Liebe möchte er den Shakespeare nachträglich zur wahren Kirche bekehren; er kommentiert eine christliche Gesinnung in ihn hinein: sei es frommer Betrug oder Selbsttäuschung, diese christliche Gesinnung entdeckt er überall in den Shakespeareschen Dramen, und das fromme Wasser seiner Erläuterungen ist gleichsam ein Taufbad von fünf Bänden, welches er dem großen Heiden auf den Kopf gießt.

Aber, ich wiederhole es, diese Erläuterungen sind nicht ganz ohne Geist. Manchmal bringt Franz Horn einen guten Einfall zur Welt; dann schneidet er allerlei langweilig süßsäuerliche Grimassen und greint und dreht sich und windet sich auf dem Gebärstuhl des Gedankens; und wenn er endlich mit dem guten Einfall niedergekommen, dann betrachtet er gerührt die Nabelschnur und lächelt erschöpft, wie eine Wöchnerin. Es ist in der Tat eine ebenso verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, daß grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakespeare kommentiert hat. In einem Lustspiel von Grabbe ist die Sache aufs ergötzlichste umgekehrt: Shakespeare, welcher nach dem Tode in die Hölle gekommen, muß dort Erläuterungen zu Franz Horns Werken schreiben.

Wirksamer als die Glossen und die Erklärerei und das mühsame Lobhudeln der Kommentatoren war für die Popularisierung Shakespeares die begeisterte Liebe, womit talentvolle Schauspieler seine Dramen aufführten und somit dem Urteil des gesamten Publikums zugänglich machten. Lichtenberg, in seinen »Briefen aus England«, gibt uns einige bedeutsame Nachrichten über die Meisterschaft, womit, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, auf der Londoner Bühne die Shakespeareschen Charaktere dargestellt wurden. Ich sage Charaktere, nicht die Werke in ihrer Ganzheit; denn bis auf heutiger Stunde haben die britischen Schauspieler im Shakespeare nur die Charakteristik begriffen, keineswegs die Poesie und noch weniger die Kunst. Solche Einseitigkeit der Auffassung findet sich aber jedenfalls in weit bornierterem Grade bei den Kommentatoren, die durch die bestäubte Brille der Gelehrsamkeit nimmermehr imstande waren, das Allereinfachste, das Zunächstliegende, die Natur, in Shakespeares Dramen zu sehen. Garrick sah klarer den Shakespeareschen Gedanken als Dr. Johnson, der John Bull der Gelehrsamkeit, auf dessen Nase die Königin Mab gewiß die drolligsten Sprünge machte, während er über den »Sommernachtstraum« schrieb; er wußte gewiß nicht, warum er bei Shakespeare mehr Nasenkitzel und Lust zum Niesen empfand als bei den übrigen Dichtern, die er kritisierte.

Während Dr. Johnson die Shakespeareschen Charaktere als tote Leichen sezierte und dabei seine dicksten Dummheiten in ciceronianischem Englisch auskramte und sich mit plumper Selbstgefälligkeit auf den Antithesen seines lateinischen Periodenbaues schaukelte, stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Volk von England, indem er mit schauerlicher Beschwörung jene Toten ins Leben rief, daß sie vor aller Augen ihre grauenhaften, blutigen oder lächerlichen Geschäfte verrichteten. Dieser Garrick aber liebte den großen Dichter, und zum Lohne für solche Liebe liegt er begraben in Westminster, neben dem Piedestal der Shakespeareschen Statue, wie ein treuer Hund zu den Füßen seines Herrn.

Eine Übersiedelung des Garrickschen Spiels nach Deutschland verdanken wir dem berühmten Schröder, welcher auch einige der besten Dramen Shakespeares für die deutsche Bühne zuerst bearbeitete. Wie Garrick, so hat auch Schröder weder die Poesie noch die Kunst begriffen, die sich in jenen Dramen offenbart, sondern er tat nur einen verständigen Blick in die Natur, die sich darin zunächst ausspricht; und weniger suchte er die holdselige Harmonie und die innere Vollendung eines Stücks als vielmehr die einzelnen Charaktere darin mit der einseitigsten Naturtreue zu reproduzieren. Zu diesem Urteil berechtigen mich sowohl die Traditionen seines Spieles, wie sie sich bis heutigen Tag auf der Hamburger Bühne erhielten, als auch seine Bearbeitungen der Shakespeareschen Stücke selbst, worin alle Poesie und Kunst verwischt ist und nur durch Zusammenfassung der schärfsten Züge eine feste Zeichnung der Hauptcharaktere, eine gewisse allgemein zugängliche Natürlichkeit hervortritt.

Aus diesem Systeme der Natürlichkeit entwickelte sich auch das Spiel des großen Devrient, den ich einst zu Berlin gleichzeitig mit dem großen Wolff spielen sah, welcher letztere in seinem Spiele vielmehr dem Systeme der Kunst huldigte. Obgleich, von den verschiedensten Richtungen ausgehend, jener die Natur, dieser die Kunst als das Höchste erstrebte, begegneten sie sich doch beide in der Poesie, und durch ganz entgegengesetzte Mittel erschütterten und entzückten sie die Herzen der Zuschauer.

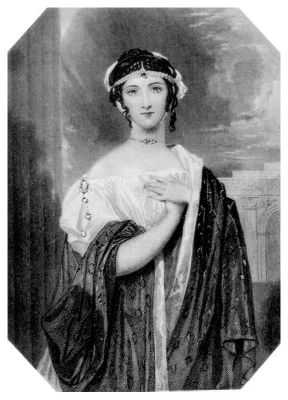

Weniger, als man erwarten durfte, haben die Musen der Musik und der Malerei zur Verherrlichung Shakespeares beigetragen. Waren sie neidisch auf ihre Schwestern Melpomene und Thalia, die durch den großen Briten ihre unsterblichsten Kränze ersiegt? Außer »Romeo und Julia« und »Othello« hat kein Shakespearesches Stück irgendeinen bedeutenden Komponisten zu großen Schöpfungen begeistert. Den Wert jener tönenden Blumen, die dem jauchzenden Nachtigallherzen Zingarellis entsprossen, brauche ich ebensowenig zu loben wie jene süßesten Klänge, womit der Schwan von Pesaro die verblutende Zärtlichkeit Desdemonas und die schwarzen Flammen ihres Geliebten besungen hat! Die Malerei wie überhaupt die zeichnenden Künste haben den Ruhm unseres Dichters noch kärglicher unterstützt. Die sogenannte Shakespeare-Galerie in Pall-Mall zeugt zwar von dem guten Willen, aber zugleich von der kühlen Ohnmacht der britischen Maler. Es sind nüchterne Darstellungen, ganz im Geiste der ältern Franzosen, ohne den Geschmack, der sich bei diesen nie ganz verleugnet. Es gibt etwas, worin die Engländer ebenso lächerliche Pfuscher sind wie in der Musik, das ist nämlich die Malerei. Nur im Fache des Porträts haben sie Ausgezeichnetes geleistet, und gar wenn sie das Porträt mit dem Grabstichel, also nicht mit Farben, behandeln können, übertreffen sie die Künstler des übrigen Europa. Was ist der Grund jenes Phänomens, daß die Engländer, denen der Farbensinn so kümmerlich versagt ist, dennoch die außerordentlichsten Zeichner sind und Meisterstücke des Kupfer- und Stahlstichs zu liefern vermögen? Daß letzteres der Fall ist, bezeugen die nach Shakespeareschen Dramen gezeichneten Porträte von Frauen und Mädchen, die ich hier mitteile und deren Vortrefflichkeit wohl keines Kommentars bedarf. Von Kommentar ist hier überhaupt am allerwenigsten die Rede. Die vorstehenden Blätter sollten nur dem lieblichen Werke als flüchtige Einleitung, als Vorgruß, dienen, wie es Brauch und üblich ist. Ich bin der Pförtner, der euch diese Galerie aufschließt, und was ihr bis jetzt gehört, war nur eitel Schlüsselgerassel. Indem ich euch umherführe, werde ich manchmal ein kurzes Wort in eure Betrachtungen hineinschwatzen; ich werde manchmal jene Cicerone nachahmen, die nie erlauben, daß man sich in der Betrachtung irgendeines Bildes allzu begeisterungsvoll versenkt; mit irgendeiner banalen Bemerkung wissen sie euch bald aus der beschaulichen Entzückung zu wecken.

Jedenfalls glaube ich mit dieser Publikation den heimischen Freunden eine Freude zu machen. Der Anblick dieser schönen Frauengesichter möge ihnen die Betrübnis, wozu sie jetzt so sehr berechtigt sind, von der Stirne verscheuchen. Ach! daß ich euch nichts Reelleres zu bieten vermag als diese Schattenbilder der Schönheit! Daß ich euch die rosige Wirklichkeit nicht erschließen kann! Ich wollte einst die Hellebarden brechen, womit man euch die Gärten des Genusses versperrt…. Aber die Hand war schwach, und die Hellebardiere lachten und stießen mich mit ihren Stangen gegen die Brust, und das vorlaut großmütige Herz verstummte, aus Scham, wo nicht gar aus Furcht. Ihr seufzet?

Tragödien

~

~

Cressida

(Troilus und Cressida)

Es ist die ehrenfeste Tochter des Priesters Kalchas, welche ich hier dem verehrungswürdigen Publiko zuerst vorführe. Pandarus war ihr Oheim: ein wackerer Kuppler; seine vermittelnde Tätigkeit wäre jedoch schier entbehrlich gewesen. Troilus, ein Sohn des vielzeugenden Priamus, war ihr erster Liebhaber; sie erfüllte alle Formalitäten, sie schwur ihm ewige Treue, brach sie mit gehörigem Anstand und hielt einen seufzenden Monolog über die Schwäche des weiblichen Herzens, ehe sie sich dem Diomedes ergab. Der Horcher Thersites, welcher ungalanterweise immer den rechten Namen ausspricht, nennt sie eine Metze. Aber er wird wohl einst seine Ausdrücke mäßigen müssen; denn es kann sich wohl ereignen, daß die Schöne, von einem Helden zum andern und immer zum geringeren hinabsinkend, endlich ihm selber als süße Buhle anheimfällt.

Nicht ohne mancherlei Gründe habe ich an der Pforte dieser Galerie das Bildnis der Cressida aufgestellt. Wahrlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht weil sie ein Typus des gewöhnlichen Weibercharakters, gestattete ich ihr den Vorrang vor so manchen herrlichen Idealgestalten Shakespearescher Schöpfung; nein, ich eröffnete die Reihe mit dem Bilde jener zweideutigen Dame, weil ich, wenn ich unseres Dichters sämtliche Werke herausgeben sollte, ebenfalls das Stück, welches den Namen »Troilus und Cressida« führt, allen ändern voranstellen würde. Steevens, in seiner Prachtausgabe Shakespeares, tut dasselbe, ich weiß nicht warum; doch zweifle ich, ob dieselben Gründe, die ich jetzt andeuten will, auch jenen englischen Herausgeber bestimmten.

»Troilus und Cressida« ist das einzige Drama von Shakespeare, worin er die nämlichen Heroen tragieren läßt, welche auch die griechischen Dichter zum Gegenstand ihrer dramatischen Spiele wählten, so daß sich uns, durch Vergleichung mit der Art und Weise, wie die ältern Poeten dieselben Stoffe behandelten, das Verfahren Shakespeares recht klar offenbart. Während die klassischen Dichter der Griechen nach erhabenster Verklärung der Wirklichkeit streben und sich zur Idealität emporschwingen, dringt unser moderner Tragiker mehr in die Tiefe der Dinge; er gräbt mit scharfgewetzter Geistesschaufel in den stillen Boden der Erscheinungen und entblößt vor unseren Augen ihre verborgenen Wurzeln. Im Gegensatz zu den antiken Tragikern, die, wie die antiken Bildhauer, nur nach Schönheit und Adel rangen und auf Kosten des Gehaltes die Form verherrlichten, richtete Shakespeare sein Augenmerk zunächst auf Wahrheit und Inhalt; daher seine Meisterschaft der Charakteristik, womit er nicht selten, an die verdrießlichste Karikatur streifend, die Helden ihrer glänzenden Harnische entkleidet und in dem lächerlichsten Schlafrock erscheinen läßt. Die Kritiker, welche »Troilus und Cressida« nach den Prinzipien beurteilten, die Aristoteles aus den besten griechischen Dramen abstrahiert hat, mußten daher in die größten Verlegenheiten, wo nicht gar in die possierlichsten Irrtümer, geraten. Als Tragödie war ihnen das Stück nicht ernsthaft und pathetisch genug; denn alles darin ging so natürlich vonstatten, fast wie bei uns; und die Helden handelten ebenso dumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; und der Hauptheld ist ein Laps und die Heldin eine gewöhnliche Schürze, wie wir deren genug unter unseren nächsten Bekannten wahrnehmen… und gar die gefeiertesten Namenträger, Renommeen der heroischen Vorzeit, z.B. der große Pelide Achilles, der tapfere Sohn der Thetis, wie miserabel erscheinen sie hier! Auf der andern Seite konnte auch das Stück nicht für eine Komödie erklärt werden; denn vollströmig floß darin das Blut, und erhaben genug klangen darin die längsten Reden der Weisheit, wie z.B. die Betrachtungen, welche Ulysses über die Notwendigkeit der Auctoritas anstellt und die bis auf heutige Stunde die größte Beherzigung verdienten.

Nein, ein Stück, worin solche Reden gewechselt werden, das kann keine Komödie sein, sagten die Kritiker, und noch weniger durften sie annehmen, daß ein armer Schelm, welcher, wie der Turnlehrer Maßmann, blutwenig Latein und gar kein Griechisch verstand, so verwegen sein sollte, die berühmten klassischen Helden zu einem Lustspiele zu gebrauchen!

Nein, »Troilus und Cressida« ist weder Lustspiel noch Trauerspiel im gewöhnlichen Sinne; dieses Stück gehört nicht zu einer bestimmten Dichtungsart, und noch weniger kann man es mit den vorhandenen Maßstaben messen: es ist Shakespeares eigentümlichste Schöpfung. Wir können ihre hohe Vortrefflichkeit nur im allgemeinen anerkennen; zu einer besonderen Beurteilung bedürften wir jener neuen Ästhetik, die noch nicht geschrieben ist.

Wenn ich nun dieses Drama unter der Rubrik »Tragödien« einregistriere, so will ich dadurch von vornherein zeigen, wie streng ich es mit solchen Überschriften nehme. Mein alter Lehrer der Poetik, im Gymnasium zu Düsseldorf, bemerkte einst sehr scharfsinnig: »Diejenigen Stücke, worin nicht der heitere Geist Thalias, sondern die Schwermut Melpomenes atmet, gehören ins Gebiet der Tragödie.« Vielleicht trug ich jene umfassende Definition im Sinne, als ich auf den Gedanken geriet, »Troilus und Cressida« unter die Tragödien zu stecken. Und in der Tat, es herrscht darin eine jauchzende Bitterkeit, eine weltverhöhnende Ironie, wie sie uns nie in den Spielen der komischen Muse begegnete. Es ist weit eher die tragische Göttin, welche überall in diesem Stücke sichtbar wird, nur daß sie hier einmal lustig tun und Spaß machen möchte… Und es ist, als sähen wir Melpomene auf einem Grisettenball den Chahut tanzen, freches Gelächter auf den bleichen Lippen und den Tod im Herzen.

Kassandra

(Troilus und Cressida)

Es ist die wahrsagende Tochter des Priamus, welche wir hier im Bildnisse vorführen. Sie trägt im Herzen das schauerliche Vorwissen der Zukunft; sie verkündet den Untergang Ilions, und jetzt, wo Hektor sich waffnet, um mit dem schrecklichen Peliden zu kämpfen, fleht sie und jammert sie… Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todeswunden verbluten… Sie fleht und jammert. Vergebens! niemand hört auf ihren Rat, und ebenso rettungslos wie das ganze verblendete Volk sinkt sie in den Abgrund eines dunkeln Schicksals.

Kärgliche und eben nicht sehr bedeutungsvolle Worte widmet Shakespeare der schönen Seherin; sie ist bei ihm nur eine gewöhnliche Unglücksprophetin, die mit Wehegeschrei in der verfemten Stadt umherläuft:

Ihr Auge rollt irre,

Ihr Haar flattert wirre,

wie Figura zeigt.

Liebreicher hat sie unser großer Schiller in einem seiner schönsten Gedichte gefeiert. Hier klagt sie dem pythischen Gotte mit den schneidendsten Jammertönen das Unglück, das er über seine Priesterin verhängt… Ich selber hatte einmal in öffentlicher Schulprüfung jenes Gedicht zu deklamieren, und stecken blieb ich bei den Worten:

Frommt’s, den Schleier aufzuheben,

Wo das nahe Schrecknis droht?

Nur der Irrtum ist das Leben,

Und das Wissen ist der Tod.

Helena

(Troilus und Cressida)

Diese ist die schöne Helena, deren Geschichte ich euch nicht ganz erzählen und erklären kann; ich müßte denn wirklich mit dem Ei der Leda beginnen.

Ihr Titularvater hieß Tyndarus, aber ihr wirklich geheimer Erzeuger war ein Gott, der in der Gestalt eines Vogels ihre gebenedeiete Mutter befruchtet hatte, wie dergleichen im Altertum oft geschah. Früh verheiratet ward sie nach Sparta; doch bei ihrer außerordentlichen Schönheit ist es leicht begreiflich, daß sie dort bald verführt wurde und ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnerei machte.

Meine Damen, wer von euch sich ganz rein fühlt, werfe den ersten Stein auf die arme Schwester. Ich will damit nicht sagen, daß es keine ganz treuen Frauen geben könne. War doch schon das erste Weib, die berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue. Ohne den leisesten Ehebruchsgedanken wandelte sie an der Seite ihres Gemahls, des berühmten Adams, der damals der einzige Mann in der Welt war und ein Schurzfell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konversierte sie gern, aber bloß wegen der schönen französischen Sprache, die sie sich dadurch aneignete, wie sie denn überhaupt nach Bildung strebte. O ihr Evastöchter, ein schönes Beispiel hat euch eure Stammutter hinterlassen!…

Frau Venus, die unsterbliche Göttin aller Wonne, verschaffte dem Prinzen Paris die Gunst der schönen Helena; er verletzte die heilige Sitte des Gastrechts und entfloh mit seiner holden Beute nach Troja, der sichern Burg… was wir alle ebenfalls unter solchen Umständen getan hätten. Wir alle, und darunter verstehe ich ganz besonders uns Deutsche, die wir gelehrter sind als andere Völker und uns von Jugend auf mit den Gesängen des Homers beschäftigen. Die schöne Helena ist unser frühester Liebling, und schon im Knabenalter, wenn wir auf den Schulbänken sitzen und der Magister uns die schönen griechischen Verse expliziert, wo die trojanischen Greise beim Anblick der Helena in Entzückung geraten… dann pochen schon die süßesten Gefühle in unserer jungen unerfahrenen Brust… Mit errötenden Wangen und unsicherer Zunge antworten wir auf die grammatischen Fragen des Magisters… Späterhin, wenn wir älter und ganz gelehrt und sogar Hexenmeister geworden sind und den Teufel selbst beschwören können, dann begehren wir von dem dienenden Geiste, daß er uns die schöne Helena von Sparta verschaffe. Ich habe es schon einmal gesagt, der Johannes Faustus ist der wahre Repräsentant der Deutschen, des Volkes, das im Wissen seine Lust befriedigt, nicht im Leben. Obgleich dieser berühmte Doktor, der Normaldeutsche, endlich nach Sinnengenuß lechzt und schmachtet, sucht er den Gegenstand der Befriedigung keineswegs auf den blühenden Fluren der Wirklichkeit, sondern im gelehrten Moder der Bücherwelt; und während ein französischer oder italienischer Nekromant von dem Mephistopheles das schönste Weib der Gegenwart gefordert hätte, begehrt der deutsche Faust ein Weib, welches bereits vor Jahrtausenden gestorben ist und ihm nur noch als schöner Schatten aus altgriechischen Pergamenten entgegenlächelt, die Helena von Sparta! Wie bedeutsam charakterisiert dieses Verlangen das innerste Wesen des deutschen Volkes!

Ebenso kärglich wie die Kassandra hat Shakespeare im vorliegenden Stücke, in »Troilus und Cressida«, die schöne Helena behandelt. Wir sehen sie nebst Paris auftreten und mit dem greisen Kuppler Pandarus einige heiter neckende Gespräche wechseln. Sie foppt ihn, und endlich begehrt sie, daß er mit seiner alten meckernden Stimme ein Liebeslied singe. Aber schmerzliche Schatten der Ahnung, die Vorgefühle eines entsetzlichen Ausgangs, beschleichen manchmal ihr leichtfertiges Herz; aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre schwarzen Köpfchen hervor, und sie verrät ihren Gemütszustand in den Worten:

»Laß uns ein Lied der Liebe hören… diese Liebe wird uns alle zugrunde richten. O Cupido! Cupido! Cupido!«

Virgilia

(Coriolan)

Sie ist das Weib des Coriolan, eine schüchterne Taube, die nicht einmal zu girren wagt in Gegenwart des überstolzen Gatten. Wenn dieser aus dem Felde siegreich zurückkehrt und alles ihm entgegenjubelt, senkt sie demütig ihr Antlitz, und der lächelnde Held nennt sie sehr sinnig: »Mein holdes Stillschweigen!« In diesem Stillschweigen liegt ihr ganzer Charakter; sie schweigt wie die errötende Rose, wie die keusche Perle, wie der sehnsüchtige Abendstern, wie das entzückte Menschenherz… es ist ein volles, kostbares, glühendes Schweigen, das mehr sagt als alle Beredsamkeit, als jeder rhetorische Wortschwall. Sie ist ein verschämt sanftes Weib, und in ihrer zarten Holdseligkeit bildet sie den reinsten Gegensatz zu ihrer Schwieger, der römischen Wölfin Volumnia, die den Wolf Cajus Marcius einst gesäugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, letztere ist die wahre Matrone, und aus ihren patrizischen Zitzen sog die junge Brut nichts als wilden Mut, ungestümen Trotz und Verachtung des Volkes.

Wie ein Held durch solche früh eingesogenen Tugenden und Untugenden die Lorbeerkrone des Ruhmes erwirbt, dagegen aber die bessere Krone, den bürgerlichen Eichenkranz, einbüßt und endlich, bis zum entsetzlichsten Verbrechen, bis zum Verrat an dem Vaterland, herabsinkend, ganz schmählich untergeht: das zeigt uns Shakespeare in dem tragischen Drama, welches »Coriolan« betitelt ist.

Nach »Troilus und Cressida«, worin unser Dichter seinen Stoff der altgriechischen Heroenzeit entnommen, wende ich mich zu dem »Coriolan«, weil wir hier sehen, wie er römische Zustände zu behandeln verstand. In diesem Drama schildert er nämlich den Parteikampf der Patrizier und Plebejer im alten Rom.

Ich will nicht geradezu behaupten, daß diese Schilderung in allen Einzelheiten mit den Annalen der römischen Geschichte übereinstimme; aber das Wesen jener Kämpfe hat unser Dichter aufs tiefste begriffen und dargestellt. Wir können solches um so richtiger beurteilen, da unsere Gegenwart manche Erscheinungen aufweist, die dem betrübsamen Zwiespalte gleichen, welcher einst im alten Rom zwischen den bevorrechteten Patriziern und den herabgewürdigten Plebejern herrschte. Man sollte manchmal glauben, Shakespeare sei ein heutiger Dichter, der im heutigen London lebe und unter römischen Masken die jetzigen Tories und Radikalen schildern wolle. Was uns in solcher Meinung noch bestärken könnte, ist die große Ähnlichkeit, die sich überhaupt zwischen den alten Römern und heutigen Engländern und den Staatsmännern beider Völker vorfindet. In der Tat, eine gewisse poesielose Härte, Habsucht, Blutgier, Unermüdlichkeit, Charakterfestigkeit ist den heutigen Engländern ebenso eigen wie den alten Römern, nur daß diese weit mehr Landratten als Wasserratten waren; in der Unliebenswürdigkeit, worin sie beide den höchsten Gipfel erreicht haben, sind sie sich gleich. Die auffallendste Wahlverwandtschaft bemerkt man bei dem Adel beider Völker. Der englische wie der ehemalige römische Edelmann ist patriotisch: die Vaterlandsliebe hält ihn, trotz aller politischen Rechtsverschiedenheit, mit den Plebejern aufs innigste verbunden, und dieses sympathetische Band bewirkt, daß die englischen Aristokraten und Demokraten, wie einst die römischen, ein ganzes, ein einiges Volk bilden. In andern Ländern, wo der Adel weniger an den Boden, sondern mehr an die Person des Fürsten gefesselt ist oder gar sich ganz den partikulären Interessen seines Standes hingibt, ist dieses nicht der Fall. Dann finden wir bei dem englischen wie einst bei dem römischen Adel das Streben nach Auctoritas, als das Höchste, Ruhmwürdigste und mittelbar auch Einträglichste; ich sage das mittelbar Einträglichste, da, wie einst in Rom, so jetzt auch in England die Verwaltung der höchsten Staatsämter nur durch mißbrauchten Einfluß und herkömmliche Erpressungen, also mittelbar, bezahlt wird. Jene Ämter sind Zweck der Jugenderziehung in den hohen Familien bei den Engländern, ganz wie einst bei den Römern; und wie bei diesen, so auch bei jenen gilt Kriegskunst und Beredsamkeit als die besten Hülfsmittel künftiger Auctoritas. Wie bei den Römern, so auch bei den Engländern ist die Tradition des Regierens und des Administrierens das Erbteil der edlen Geschlechter; und dadurch werden die englischen Tories vielleicht ebensolange unentbehrlich sein, ja sich ebensolange in Macht erhalten wie die senatorischen Familien des alten Roms.

Nichts aber ist dem heutigen Zustand in England so ähnlich wie jene Stimmenbewerbung, die wir im »Coriolan« geschildert sehen. Mit welchem verbissenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt der römische Tory um die Wahlstimmen der guten Bürger, die er in der Seele so tief verachtet, deren Zustimmung ihm aber so unentbehrlich ist, um Konsul zu werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die, statt in Schlachten, nur in Fuchsjagden ihre Wunden erworben haben und sich von ihren Müttern in der Verstellungskunst besser unterrichten lassen, bei den heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und Hohn nicht so zur Schau tragen wie der starre Coriolan.

Wie immer hat Shakespeare auch in dem vorliegenden Drama die höchste Unparteilichkeit ausgeübt. Der Aristokrat hat hier recht, wenn er seine plebejischen Stimmherrn verachtet; denn er fühlt, daß er selber tapferer im Kriege war, was bei den Römern als höchste Tugend galt. Die armen Stimmherrn, das Volk, haben indessen ebenfalls recht, sich ihm, trotz dieser Tugend, zu widersetzen; denn er hat nicht undeutlich geäußert, daß er, als Konsul, die Brotverteilungen abschaffen wolle. »Das Brot ist aber das erste Recht des Volks.«

Portia

(Julius Cäsar)

Der Hauptgrund von Cäsars Popularität war die Großmut, womit er das Volk behandelte, und seine Freigebigkeit. Das Volk ahnete in ihm den Begründer jener bessern Tage, die es unter seinen Nachkommen, den Kaisern, erleben sollte; denn diese gewährten dem Volke sein erstes Recht: sie gaben ihm sein tägliches Brot. Gern verzeihen wir den Kaisern die blutigste Willkür, womit sie einige hundert patrizische Familien behandelten und die Privilegien derselben verspotteten; wir erkennen in ihnen, und mit Dank, die Zerstörer jener Adelsherrschaft, welche dem Volk für die härtesten Dienste nur kärglichen Lohn bewilligte; wir preisen sie als weltliche Heilande, die, erniedrigend die Hohen und erhöhend die Niedrigen, eine bürgerliche Gleichheit einführten. Mag immerhin der Advokat der Vergangenheit, der Patrizier Tacitus, die Privatlaster und Tollheiten der Cäsaren mit dem poetischsten Gifte beschreiben, wir wissen doch von ihnen das Bessere: sie fütterten das Volk.

Cäsar ist es, welcher die römische Aristokratie ihrem Untergang zuführt und den Sieg der Demokratie vorbereitet. Indessen manche alte Patrizier hegen im Herzen noch den Geist des Republikanismus; sie können die Oberherrschaft eines einzigen noch nicht vertragen; sie können nicht leben, wo ein einziger das Haupt über das ihre erhebt, und sei es auch das herrliche Haupt eines Julius Cäsar; und sie wetzen ihre Dolche und töten ihn.

Demokratie und Königtum stehen sich nicht feindlich gegenüber, wie man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird immer diejenige sein, wo ein einziger als Inkarnation des Volkswillens an der Spitze des Staates steht, wie Gott an der Spitze der Weltregierung; unter jenem, dem inkarnierten Volkswillen, wie unter der Majestät Gottes, blüht die sicherste Menschengleichheit, die echteste Demokratie. Aristokratismus und Republikanismus stehen einander ebenfalls nicht feindlich gegenüber, und das sehen wir am klarsten im vorliegenden Drama, wo sich eben in den hochmütigsten Aristokraten der Geist des Republikanismus mit seinen schärfsten Charakterzügen ausspricht. Bei Cassius noch weit mehr als bei Brutus treten uns diese Charakterzüge entgegen. Wir haben nämlich schon längst die Bemerkung gemacht, daß der Geist des Republikanismus in einer gewissen engbrüstigen Eifersucht besteht, die nichts über sich dulden will; in einem gewissen Zwergneid, der allem Emporragenden abhold ist, der nicht einmal die Tugend durch einen Menschen repräsentiert sehen möchte, fürchtend, daß solcher Tugendrepräsentant seine höhere Persönlichkeit geltend machen könne. Die Republikaner sind daher heutzutage bescheidenheitsüchtige Deisten und sähen gern in den Menschen nur kümmerliche Lehmfiguren, die, gleichgeknetet aus den Händen eines Schöpfers hervorgegangen, sich aller hochmütigen Auszeichnungslust und ehrgeizigen Prunksucht enthalten sollten. Die englischen Republikaner huldigten einst einem ähnlichen Prinzipe, dem Puritanismus, und dasselbe gilt von den altrömischen Republikanern: sie waren nämlich Stoiker. Wenn man dieses bedenkt, muß man erstaunen, mit welchem Scharfsinn Shakespeare den Cassius geschildert hat, namentlich in seinem Gespräche mit Brutus, wenn er hört, wie das Volk den Cäsar, den es zum König erheben möchte, mit Jubelgeschrei begrüßt:

Ich weiß es nicht, wie Ihr und andre Menschen

Von diesem Leben denkt; mir, für mich selbst,

Wär es so lieb, nicht da sein, als zu leben

In Furcht vor einem Wesen wie ich selbst.

Ich kam wie Cäsar frei zur Welt, so Ihr;

Wir nährten uns so gut, wir können beide

So gut wie er des Winters Frost ertragen.

Denn einst, an einem rauhen, stürm’schen Tage,

Als wild die Tiber an ihr Ufer tobte,

Sprach Cäsar zu mir: »Wagst du, Cassius, nun

Mit mir zu springen in die zorn’ge Flut

Und bis dorthin zu schwimmen?« – Auf dies Wort,

Bekleidet, wie ich war, stürzt ich hinein

Und hieß ihn folgen; wirklich tat er’s auch.

Der Strom brüllt’ auf uns ein, wir schlugen ihn

Mit wackern Sehnen, warfen ihn beiseit’,

Und hemmten ihn mit einer Brust des Trotzes;

Doch eh’ wir das erwählte Ziel erreicht,

Rief Cäsar: »Hilf mir, Cassius! Ich sinke.«

Ich, wie Äneas, unser großer Ahn,

Aus Trojas Flammen einst auf seinen Schultern

Den alten Vater trug, so aus den Wellen

Zog ich den müden Cäsar. – Und der Mann

Ist nun zum Gott erhöht, und Cassius ist

Ein arm Geschöpf, und muß den Rücken beugen,

Nickt Cäsar nur nachlässig gegen ihn.

Als er in Spanien war, hatt er ein Fieber,

Und wenn der Schau’r ihn ankam, merkt ich wohl

Sein Beben: ja, er bebte, dieser Gott!

Das feige Blut der Lippen nahm die Flucht,

Sein Auge, dessen Blick die Welt bedräut,

Verlor den Glanz, und ächzen hört ich ihn.

Ja, dieser Mund, der horchen hieß die Römer

Und in ihr Buch einzeichnen seine Reden,

Ach, rief: »Titinius! gib mir zu trinken!«

Wie’n krankes Mädchen. Götter! ich erstaune,

Wie nur ein Mann so schwächlicher Natur

Der stolzen Welt den Vorsprung abgewann

Und nahm die Palm’ allein.

Cäsar selber kennt seinen Mann sehr gut, und in einem Gespräche mit Antonius entfallen ihm die tiefsinnigen Worte:

Laßt wohlbeleibte Männer um mich sein,

Mit glatten Köpfen, und die nachts gut schlafen:

Der Cassius dort hat einen hohlen Blick;

Er denkt zuviel: die Leute sind gefährlich.

…

Wär er nur fetter! – Zwar ich fürcht ihn nicht;

Doch wäre Furcht nicht meinem Namen fremd,

Ich kenne niemand, den ich eher miede

Als diesen hagern Cassius. Er liest viel;

Er ist ein großer Prüfer und durchschaut

Das Tun der Menschen ganz; er liebt kein Spiel,

Wie du, Antonius; hört nicht Musik;

Er lächelt selten, und auf solche Weise,

Als spott’ er sein, verachte seinen Geist,

Den irgend was zum Lächeln bringen konnte.

Und solche Männer haben nimmer Ruh’,

Solang’ sie jemand größer sehn als sich;

Das ist es, was sie so gefährlich macht.

Cassius ist Republikaner, und wie wir es oft bei solchen Menschen finden, er hat mehr Sinn für edle Männerfreundschaft als für zarte Frauenliebe. Brutus hingegen opfert sich für die Republik, nicht weil er seiner Natur nach Republikaner, sondern weil er ein Tugendheld ist und in jener Aufopferung eine höchste Aufgabe der Pflicht sieht. Er ist empfänglich für alle sanften Gefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin Portia.

Portia, eine Tochter des Cato, ganz Römerin, ist dennoch liebenswürdig, und selbst in den höchsten Aufflügen ihres Heroismus offenbart sie den weiblichsten Sinn und die sinnigste Weiblichkeit. Mit ängstlichen Liebesaugen lauert sie auf jeden Schatten, der über die Stirne ihres Gemahls dahinzieht und seine bekümmerten Gedanken verrät. Sie will wissen, was ihn quält, sie will die Last des Geheimnisses, das seine Seele drückt, mit ihm teilen… Und als sie es endlich weiß, ist sie dennoch ein Weib, unterliegt fast den furchtbaren Besorgnissen, kann sie nicht verbergen und gesteht selber:

Ich habe Mannessinn, doch Weiberohnmacht.

Wie fällt doch ein Geheimnis Weibern schwer!

Cleopatra

(Antonius und Cleopatra)

Ja, dieses ist die berühmte Königin von Ägypten, welche den Antonius zugrunde gerichtet hat.

Er wußte es ganz bestimmt, daß er durch dieses Weib seinem Verderben entgegenging, er will sich ihren Zauberfesseln entreißen…

Schnell muß ich fort von hier.

Er flieht… doch nur, um desto eher zurückzukehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zu seiner alten Nilschlange, wie er sie nennt… bald wühlt er sich wieder mit ihr im prächtigen Schlamme zu Alexandrien, und dort, erzählt Octavius:

Dort auf dem Markt auf silberner Tribüne,

Auf goldnen Stühlen, thront’ er öffentlich

Mit der Cleopatra. Cäsarion saß

Zu ihren Füßen, den man für den Sohn

Von meinem Vater hält; und alle die

Unechten Kinder, die seit jener Zeit

Erzeugte ihre Wollust. Ihr verlieh

Ägypten er zum Eigentum und machte

Von Niedersyrien, Cyprus, Lydien sie

Zur unumschränkten Königin.

…

An dem Ort,

Wo man die öffentlichen Spiele gibt,

Da kündet’ er als Könige der Kön’ge

Die Söhne; gab Großmedien, Parthien,

Armenien dem Alexander, wies

Dem Ptolemäus Syrien, Cilicien

Und auch Phönizien an. Sie selbst erschien

Im Schmuck der Göttin Isis diesen Tag,

Und wie man sagt, erteilte sie vorher

Auf diese Weise oftmals schon Gehör.

Die ägyptische Zauberin hält nicht bloß sein Herz, sondern auch sein Hirn gefangen und verwirrt sogar sein Feldherrntalent. Statt auf dem festen Lande, wo er geübt im Siegen, liefert er die Schlacht auf der unsichern See, wo seine Tapferkeit sich weniger geltend machen kann; – und dort, wohin das launenhafte Weib ihm durchaus folgen wollte, ergreift sie plötzlich die Flucht nebst allen ihren Schiffen, eben im entscheidenden Momente des Kampfes; – und Antonius, »gleich einem brünst’gen Entrich«, mit ausgespannten Segelflügeln, flieht ihr nach und läßt Ehre und Glück im Stich. Aber nicht bloß durch die weiblichen Launen Cleopatras erleidet der unglückselige Held die schmählichste Niederlage; späterhin übt sie gegen ihn sogar den schwärzesten Verrat und läßt, im geheimen Einverständnis mit Octavius, ihre Flotte zum Feinde übergehen… Sie betrügt ihn aufs niederträchtigste, um im Schiffbruche seines Glücks ihre eigenen Güter zu retten oder gar noch einige größere Vorteile zu erfischen… Sie treibt ihn in Verzweiflung und Tod durch Arglist und Lüge… Und dennoch bis zum letzten Augenblicke liebt er sie mit ganzem Herzen; ja, nach jedem Verrat, den sie an ihm übte, entlodert seine Liebe um so flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige Tücke, er kennt alle ihre Gebrechen, und in den rohesten Schimpfreden entladet sich seine bessere Einsicht, und er sagt ihr die bittersten Wahrheiten:

Eh’ ich dich kannte, warst du halb verwelkt!

Ha! ließ ich deshalb ungedrückt in Rom

Mein Kissen; gab darum die Zeugung auf

Rechtmäß’ger Kinder und von einem Kleinod

Der Frauen, um von der getäuscht zu sein,

Die gern sieht, daß sie andre unterhalten?

…

Du warst von jeher eine Heuchlerin.

Doch werden wir in Missetaten hart,

Dann – o des Unglücks! – schließen weise Götter

Die Augen uns; in unsern eigenen Kot

Versenken sie das klare Urteil; machen,

Daß wir anbeten unsern Wahn, und lachen,

Wenn wir hinstolpern ins Verderben.

…

Als kalten Bissen auf

Des toten Cäsars Schüssel fand ich dich;

Du warst ein Überbleibsel schon des Cnejus

Pompejus; andrer heißer Stunden nicht

Zu denken, die, vom allgemeinen Ruf

Nicht aufgezeichnet, du wollüstig dir

Erhaschtest.

Aber wie jener Speer des Achilles, welcher die Wunden, die er schlug, wieder heilen konnte, so kann der Mund des Liebenden mit seinen Küssen auch die tödlichsten Stiche wieder heilen, womit sein scharfes Wort das Gemüt des Geliebten verletzt hat… Und nach jeder Schändlichkeit, welche die alte Nilschlange gegen den römischen Wolf ausübte, und nach jeder Schimpfrede, die dieser darüber losheulte, züngeln sie beide miteinander um so zärtlicher; noch im Sterben drückt er auf ihre Lippen von so vielen Küssen noch den letzten Kuß…

Aber auch sie, die ägyptische Schlange, wie liebt sie ihren römischen Wolf! Ihre Verrätereien sind nur äußerliche Windungen der bösen Wurmnatur, sie übt dergleichen mehr mechanisch aus angeborner oder angewöhnter Unart… aber in der Tiefe ihrer Seele wohnt die unwandelbarste Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, daß diese Liebe so stark ist, sie glaubt manchmal diese Liebe überwinden oder gar mit ihr spielen zu können, und sie irrt sich, und dieser Irrtum wird ihr erst recht klar in dem Augenblick, wo sie den geliebten Mann auf immer verliert und ihr Schmerz in die erhabenen Worte ausbricht:

Ich träumt: es gab einst einen Feldherrn Marc

Anton! – O einen zweiten, gleichen Schlaf,

Um noch einmal solch einen Mann zu sehn!

…

Sein Gesicht

War wie des Himmels Antlitz. Drinnen stand

Die Sonn’ und auch ein Mond und liefen um,

Und leuchteten der Erde kleinem O.

…

Seine Füße

Beschritten Ozeane; sein empor-

Gestreckter Arm umsauste eine Welt;

Der Harmonie der Sphären glich die Stimme,

Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint’

Den Erdkreis zu bezähmen, zu erschüttern,

Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte

Den Winter nie; sie war ein Herbst, der stets

Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich

War sein Ergötzen, die den Rücken ob

Dem Elemente zeigen, das sie hegt.

Es wandelten in seiner Liverei

Der Königs- und der Fürstenkronen viel.

Und Königreich’ und Inseln fielen ihm

Wie Münzen aus der Tasche.

Diese Cleopatra ist ein Weib. Sie liebt und verrät zu gleicher Zeit. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß die Weiber, wenn sie uns verraten, auch aufgehört haben, uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Natur; und wenn sie auch nicht den verbotenen Kelch leeren wollen, so möchten sie doch manchmal ein bißchen nippen, an dem Rande lecken, um wenigstens zu kosten, wie Gift schmeckt. Nächst Shakespeare, in vorliegender Tragödie, hat dieses Phänomen niemand so gut geschildert wie unser alter Abbé Prévost in seinem Romane »Manon de Lescaut«. Die Intuition des größten Dichters stimmt hier überein mit der nüchternen Beobachtung des kühlsten Prosaikers.

Ja, diese Cleopatra ist ein Weib, in der holdseligsten und vermaledeitesten Bedeutung des Wortes! Sie erinnert mich an jenen Ausspruch Lessings: »Als Gott das Weib schuf, nahm er den Ton zu fein.« Die Überzartheit seines Stoffes verträgt sich nun selten mit den Ansprüchen des Lebens. Dieses Geschöpf ist zu gut und zu schlecht für diese Welt. Die lieblichsten Vorzüge werden hier die Ursache der verdrießlichsten Gebrechen. Mit entzückender Wahrheit schildert Shakespeare schon gleich beim Auftreten der Cleopatra den bunten, flatterhaften Launengeist, der im Kopfe der schönen Königin beständig rumort, nicht selten in den bedenklichsten Fragen und Gelüsten, übersprudelt und vielleicht eben als der letzte Grund von all ihrem Tun und Lassen zu betrachten ist. Nichts ist charakteristischer als die fünfte Szene des ersten Akts, wo sie von ihrer Kammerjungfer verlangt, daß sie ihr Mandragora zu trinken gebe, damit dieser Schlaftrunk ihr die Zeit ausfülle, während Antonius entfernt. Dann plagt sie der Teufel, ihren Kastraten Mardian zu rufen. Er fragt untertänig, was seine Gebieterin begehre. »Singen will ich dich nicht hören«, antwortet sie, »denn nichts gefällt mir jetzt, was Eunuchen eigen ist – aber sage mir: Fühlst du denn Leidenschaft?«

MARDIAN.

Ja, holde Königin!

CLEOPATRA.

In Wahrheit?

MARDIAN.

Nicht in Wahrheit;

Denn nichts vermag ich, als was in der Wahrheit

Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind

Ich heft’ge Triebe, denk auch oft an das,

Was Mars mit Venus tat.

CLEOPATRA.

O Charmian!

Wo, glaubst du, ist er jetzt? Steht oder sitzt er?

Geht er umher? Besteigt er jetzt sein Roß?

Beglücktes Roß, das seine Last erträgt!

Sei tapfer, Roß! Denn weißt du, wen du trägst?

Der Erde halben Atlas! Ihn, den Arm,

Den Helm der Menschen! Sprechen wird er oder

Wird murmeln jetzt: »Wo ist nun meine Schlange

Des alten Nils?« – Denn also nennt er mich.

Soll ich, ohne Furcht vor diffamatorischem Mißlächeln, meinen ganzen Gedanken aussprechen, so muß ich ehrlich bekennen: dieses ordnungslose Fühlen und Denken der Cleopatra, welches eine Folge des ordnungslosen, müßigen und beunruhigten Lebenswandels, erinnert mich an eine gewisse Klasse verschwenderischer Frauen, deren kostspieliger Haushalt von einer außereh’lichen Freigebigkeit bestritten wird und die ihre Titulargatten sehr oft mit Liebe und Treue, nicht selten auch mit bloßer Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und beglücken. Und war sie denn im Grunde etwas anders, diese Cleopatra, die wahrlich mit ägyptischen Kroneinkünften nimmermehr ihren unerhörten Luxus bezahlen konnte und von dem Antonius, ihrem römischen Entreteneur, die erpreßten Schätze ganzer Provinzen als Geschenke empfing und im eigentlichen Sinne des Wortes eine unterhaltene Königin war!

In dem aufgeregten, unsteten, aus lauter Extremen zusammengewürfelten, drückend schwülen Geiste der Cleopatra wetterleuchtet ein sinnlich wilder, schwefelgelber Witz, der uns mehr erschreckt als ergötzt. Plutarch gibt uns einen Begriff von diesem Witze, der sich mehr in Handlungen als in Worten ausspricht, und schon in der Schule lachte ich mit ganzer Seele über den mystifizierten Antonius, der mit seiner königlichen Geliebten auf den Fischfang ausfuhr, aber an seiner Schnur lauter eingesalzene Fische heraufzog; denn die schlaue Ägypterin hatte heimlich eine Menge Taucher bestellt, welche unter dem Wasser an dem Angelhaken des verliebten Römers jedesmal einen eingesalzenen Fisch zu befestigen wußten. Freilich, unser Lehrer machte bei dieser Anekdote ein sehr ernsthaftes Gesicht und tadelte nicht wenig den frevelhaften Übermut, womit die Königin das Leben ihrer Untertanen, jener armen Taucher, aufs Spiel setzte, um den besagten Spaß auszuführen; unser Lehrer war überhaupt kein Freund der Cleopatra, und er machte uns sehr nachdrücklich darauf aufmerksam, wie sich der Antonius durch dieses Weib seine ganze Staatskarriere verdarb, in häusliche Unannehmlichkeiten verwickelte und endlich ins Unglück stürzte.

Ja, mein alter Lehrer hatte recht, es ist äußerst gefährlich, sich mit einer Person, wie die Cleopatra, in ein näheres Verhältnis einzulassen. Ein Held kann dadurch zugrunde gehen, aber auch nur ein Held. Der lieben Mittelmäßigkeit droht hier, wie überall, keine Gefahr.

Wie der Charakter der Cleopatra, so ist auch ihre Stellung eine äußerst witzige. Dieses launische, lustsüchtige, wetterwendische, fieberhaft kokette Weib, diese antike Pariserin, diese Göttin des Lebens gaukelt und herrscht über Ägypten, dem schweigsam starren Totenland… Ihr kennt es wohl, jenes Ägypten, jenes geheimnisvolle Mizraim, jenes enge Niltal, das wie ein Sarg aussieht… Im hohen Schilfe greint das Krokodil oder das ausgesetzte Kind der Offenbarung… Felsentempel mit kolossalen Pfeilern, woran heilige Tierfratzen lehnen, häßlich bunt bemalt… An der Pforte nickt der hieroglyphenmützige Isismönch… In üppigen Villas halten die Mumien ihre Siesta, und die vergoldete Larve schützt sie vor den Fliegenschwärmen der Verwesung… Wie stumme Gedanken stehen dort die schlanken Obelisken und die plumpen Pyramiden… Im Hintergrund grüßen die Mondberge Äthiopiens, welche die Quellen des Nils verhüllen… Überall Tod, Stein und Geheimnis… Und über dieses Land herrschte als Königin die schöne Cleopatra.

Wie witzig ist Gott!

Lavinia

(Titus Anndronicus)

In »Julius Cäsar« sehen wir die letzten Zuckungen des republikanischen Geistes, der dem Aufkommen der Monarchie vergebens entgegenkämpft; die Republik hat sich überlebt, und Brutus und Cassius können nur den Mann ermorden, der zuerst nach der königlichen Krone greift, keineswegs aber vermögen sie das Königtum zu töten, das in den Bedürfnissen der Zeit schon tief wurzelt. In »Antonius und Cleopatra« sehen wir, wie, statt des einen gefallenen Cäsars, drei andre Cäsaren nach der Weltherrschaft die kühnen Hände strecken; die Prinzipienfrage ist gelöst, und der Kampf, der zwischen diesen Triumviren ausbricht, ist nur eine Personenfrage: wer soll Imperator sein, Herr über alle Menschen und Lande? Die Tragödie, betitelt »Titus Andronicus«, zeigt uns, daß auch diese unbeschränkte Alleinherrschaft im römischen Reiche dem Gesetze aller irdischen Erscheinungen folgen, nämlich in Verwesung übergehen mußte, und nichts gewährt einen so widerwärtigen Anblick wie jene spätern Cäsaren, die dem Wahnsinn und dem Verbrechen der Neronen und Caligulen noch die windigste Schwächlichkeit hinzufügten. Diesen, den Neronen und Caligulen, schwindelte auf der Höhe ihrer Allmacht; sich erhaben dünkend über alle Menschlichkeit, wurden sie Unmenschen; sich selber für Götter haltend, wurden sie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichkeit aber können wir vor Erstaunen sie kaum mehr nach vernünftigen Maßstaben beurteilen. Die späteren Cäsaren hingegen sind weit mehr Gegenstände unseres Mitleids, unseres Unwillens, unseres Ekels; es fehlt ihnen die heidnische Selbstvergötterung, der Rausch ihrer alleinigen Majestät, ihrer schauerlichen Unverantwortlichkeit… Sie sind christlich zerknirscht, und der schwarze Beichtiger hat ihnen ins Gewissen geredet, und sie ahnen jetzt, daß sie nur armselige Würmer sind, daß sie von der Gnade einer höhernGottheit abhängen und daß sie einst für ihre irdischen Sünden in der Hölle gesotten und gebraten werden.

Obgleich in »Titus Andronicus« noch das äußere Gepränge des Heidentums waltet, so offenbart sich doch in diesem Stück schon der Charakter der spätern christlichen Zeit, und die moralische Verkehrtheit in allen sittlichen und bürgerlichen Dingen ist schon ganz byzantinisch. Dieses Stück gehört sicher zu Shakespeares frühesten Erzeugnissen, obgleich manche Kritiker ihm die Autorschaft streitig machen; es herrscht darin eine Unbarmherzigkeit, eine schneidende Vorliebe für das Häßliche, ein titanisches Hadern mit den göttlichen Mächten, wie wir dergleichen in den Erstlingswerken der größten Dichter zu finden pflegen. Der Held, im Gegensatz zu seiner ganzen demoralisierten Umgebung, ist ein echter Römer, ein Überbleibsel aus der alten starren Periode. Ob dergleichen Menschen damals noch existierten? Es ist möglich; denn die Natur liebt es, von allen Kreaturen, deren Gattung untergeht oder sich transformiert, noch irgendein Exemplar aufzubewahren, und sei es auch als Versteinerung, wie wir dergleichen auf Bergeshöhen zu finden pflegen. Titus Andronicus ist ein solcher versteinerter Römer, und seine fossile Tugend ist eine wahre Kuriosität zur Zeit der spätesten Cäsaren.