29

CES DURÉES DE VIE QUI NOUS SONT IMPARTIES

John Pierpont Morgan, rencontrant Henry Ford dans Ragtime de E.L. Doctorow, fait l’éloge de la chaîne de montage, y voyant la transposition fidèle de la sagesse de la nature.

« Vous êtes-vous jamais rendu compte que votre chaîne de montage est non seulement un coup de génie industriel mais une projection de la vérité organique ? Après tout l’interchangeabilité des pièces est une règle de la nature. […] Tous les mammifères partagent les mêmes mécanismes pour leur alimentation ; leurs systèmes digestifs et circulatoires sont de toute évidence les mêmes et ils disposent des mêmes sens. […] C’est la présence de mécanismes communs à tous les mammifères qui a permis aux taxonomistes d’établir une classe de mammifères. »

Je sais que Morgan, gros brasseur d’affaires autoritaire, ne se serait pas accommodé d’assertions équivoques ; je me vois pourtant contraint de répondre « oui et non » à ses affirmations. Il avait tort s’il pensait que les gros mammifères sont des répliques géométriques de leurs cousins plus petits. Les éléphants ont proportionnellement un cerveau plus petit et des pattes plus grosses que les souris, et ces différences correspondent à une règle générale chez les mammifères et non aux particularismes des animaux eux-mêmes.

Mais Morgan avait raison de déclarer que les gros animaux sont essentiellement similaires aux membres de leur groupe de petite taille. La similitude, cependant, ne consiste pas en une forme constante. Les lois fondamentales de la géométrie imposent aux animaux un changement de forme pour qu’ils puissent accomplir les mêmes tâches à des tailles différentes. C’est Galilée lui-même qui, en 1638, en exposa l’exemple classique : la force de la patte d’un animal est fonction de la surface de sa section ; le poids que les pattes ont à supporter varie en fonction du volume de l’animal. Si les mammifères n’accroissaient pas l’épaisseur relative de leurs pattes en devenant plus gros, ils s’effondreraient (puisque le poids du corps augmenterait beaucoup plus vite que la force des jambes). Pour conserver les mêmes fonctions, les animaux doivent donc changer de forme.

L’étude de ces modifications proportionnelles à l’échelle des animaux (la scaling theory) a permis de mettre au jour une étonnante régularité dans les changements de formes s’échelonnant sur quelque 25 millions de mesures allant de la musaraigne à la baleine bleue. Si, sur la courbe souris-éléphant (ou musaraigne-baleine), on trace le rapport poids du corps/poids du cerveau de tous les mammifères, on remarque que fort peu d’espèces s’éloignent de la ligne exprimant la règle générale : en progressant des petits aux gros mammifères, l’augmentation du poids du cerveau ne représente que les deux tiers de celle du poids du corps. (Nous partageons avec les grands dauphins l’honneur d’avoir l’écart le plus élevé par rapport à la courbe.)

On peut souvent prévoir ces résultats en prenant en considération les qualités physiques des organes. Le cœur, par exemple, est une pompe. Tous les cœurs de mammifères fonctionnant à peu près de la même façon, les cœurs de petite taille doivent travailler beaucoup plus vite que les gros (voyez la vitesse à laquelle on peut actionner un petit soufflet-jouet de la grosseur d’un doigt comparé au modèle géant dont se sert le forgeron ou celui qui alimente les orgues de fabrication ancienne). Sur la courbe des mammifères souris-éléphant, l’augmentation de la durée d’un battement du cœur ne représente qu’une proportion allant de un quart à un tiers de celle du poids du corps quand on va des petits mammifères aux gros. La généralité de cette conclusion a été récemment confirmée dans une intéressante étude conduite par J.E. Carrel et R.D. Heathcote sur le rythme cardiaque chez les araignées. Ils ont utilisé un rayon laser pour éclairer le cœur des araignées au repos et ont dressé une courbe allant de l’araignée-crabe à la tarentule et comprenant dix-huit espèces représentant une gamme d’un millier de mesures de poids du corps. De nouveau, on trouve une proportion régulière, l’allongement du battement du cœur ne représentant que les quatre dixièmes de la progression du poids du corps (0,409 fois pour être précis).

On peut étendre ce résultat au rythme de vie. Les petits animaux traversent la vie beaucoup plus rapidement que les gros animaux, c’est-à-dire que leur cœur fonctionne plus vite, ils respirent plus souvent, leur pouls bat à une cadence beaucoup plus élevée. Et surtout le métabolisme, le « feu vital », ne progresse chez les mammifères que dans une proportion de trois quarts de celle du poids du corps. Afin de se maintenir en activité, les gros mammifères n’ont pas besoin de produire autant de chaleur par unité de poids que les petits animaux. Les minuscules musaraignes sont animées d’un mouvement frénétique et utilisent la quasi-totalité de leur temps de veille à se nourrir afin d’entretenir leur feu métabolique ; les baleines bleues glissent majestueusement, leur cœur battant au rythme le plus lent de toutes les créatures actives à sang chaud.

L’étude comparative des durées de vie suggère une fascinante synthèse de toutes ces données disparates. Nous avons tous eu suffisamment l’expérience d’animaux familiers de tailles différentes pour savoir que les petits mammifères tendent à vivre moins longtemps que les gros. En fait, la durée de vie des mammifères s’échelonne comme le rythme cardiaque et la cadence respiratoire, c’est-à-dire que son augmentation varie du quart au tiers de celle du poids du corps, en allant des petits aux gros animaux. (De cette analyse, il ressort que l’Homo sapiens est un animal bien particulier. Nous vivons beaucoup plus longtemps qu’un mammifère de notre taille. Dans le chapitre 9, j’expose comment les humains ont utilisé un processus évolutif appelé la « néoténie », la conservation à l’âge adulte de formes et de taux de croissance qui caractérisent les phases juvéniles des anciens primates. Je crois aussi que la néoténie est responsable de notre longévité accrue. Si on les compare avec les autres mammifères, on s’aperçoit que toutes les phases de la vie humaine surviennent « trop tard ». Nous naissons sous la forme d’embryons sans défense après une longue gestation ; nous devenons adulte après une longue enfance ; nous mourons, si la chance nous sourit, à des âges qui ne sont atteints chez les animaux à sang chaud que par les espèces de grande taille.)

Habituellement, nous plaignons la souris apprivoisée ou la gerbille qui franchit tout le cours de son existence en un an ou deux au plus. Combien sa vie nous paraît brève face à nous qui demeurons en vie pendant presque un siècle entier ! Je voudrais dire – car c’est là le thème central de ce chapitre – que cette pitié est déplacée (notre chagrin personnel est, bien entendu, une tout autre affaire dont la science ne traite pas). Morgan avait raison dans Ragtime : petits et gros animaux sont dans leur essence similaires. La longueur de leur vie est proportionnelle au rythme de leur vie et tous demeurent en vie pendant un temps biologique à peu près égal. Les petits mammifères ont une cadence rapide, se consument vite et vivent peu de temps ; les gros mammifères vivent longtemps à un rythme majestueux. À la mesure de leur horloge interne, les mammifères de taille différente tendent à vivre aussi longtemps les uns que les autres.

C’est une habitude profondément ancrée dans la pensée occidentale qui nous empêche de saisir cet important et réconfortant concept. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à considérer le temps newtonien absolu comme la seule mesure-étalon d’un monde rationnel et objectif. Nous imposons à toutes choses la cadence immuable de notre pendule de cuisine. Nous nous émerveillons de la vivacité de la souris, et nous ne pouvons réprimer notre sentiment d’ennui devant la torpeur de l’hippopotame. Et pourtant chacun d’eux vit au rythme de sa propre horloge.

Je ne nie pas l’importance du temps absolu, astronomique, pour les organismes (voir le chapitre 31). Les animaux doivent être à même de le mesurer pour réussir dans la vie. Les cerfs doivent connaître le moment de la repousse de leurs bois, les oiseaux le temps de la migration. Les animaux suivent la trace du cycle jour-nuit avec leurs rythmes circadiens ; les inconvénients du décalage horaire sont le prix à payer lorsque nous voulons nous déplacer plus vite que la nature ne l’a prévu.

Mais le temps absolu ne rythme pas tous les phénomènes biologiques. Prenons à titre d’exemple le magnifique chant de la baleine à bosse, ou jubarte. E.O. Wilson a décrit l’effet impressionnant produit par ces modulations : « Les notes donnent le frisson, mais restent belles à notre oreille. De profonds gémissements de basse et des cris de soprano si aigus qu’ils en sont presque inaudibles alternent avec des hurlements stridents dont le ton soudain s’élève ou s’abaisse. » Nous ne connaissons pas la fonction de ces chants. Peut-être permettent-ils aux baleines de se retrouver et de rester ensemble au cours de leurs migrations transocéaniques annuelles ? Peut-être s’agit-il des chants d’amour des mâles en rut ?

Chaque baleine a son chant personnel ; les variations complexes sont répétées sans cesse avec une grande fidélité. Aucun fait scientifique ne m’a autant frappé que celui qu’a rapporté Roger S. Payne qui a entendu certains chants s’étendre sur plus d’une demi-heure. Personnellement, je n’ai jamais pu retenir les cinq minutes du premier « Kyrie » de la Messe en si mineur (et ce n’est pas faute d’avoir essayé) : comment une baleine peut-elle donc chanter pendant trente minutes et se répéter sans erreur ? Quelle peut bien être l’utilité d’un cycle de trente minutes ? Cette durée dépasse de beaucoup les possibilités de reconnaissance d’un humain et sans le matériel d’enregistrement de Payne et les études qu’il a menées, nous aurions été parfaitement incapables d’y entendre un seul et unique chant. Mais je me suis souvenu du métabolisme de la baleine, de son rythme de vie si lent comparé au nôtre. Que savons-nous de la perception d’une durée de trente minutes chez la baleine ? Il se peut qu’une jubarte perçoive le monde selon son taux de métabolisme ; son chant d’une demi-heure peut correspondre pour elle à notre valse-minute. De quelque point de vue qu’on se place, ce chant est remarquable, car c’est de loin la performance individuelle la plus élaborée jamais découverte chez un animal. Il n’en reste pas moins que, à mon avis, seule la baleine peut le juger dans une perspective appropriée.

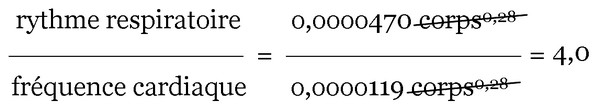

Il est possible d’apporter quelques précisions chiffrées pour montrer que tous les mammifères vivent, en moyenne, la même durée biologique. Une méthode mise au point par W.R. Stahl, B. Günther et E. Guerra, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, nous permet à présent d’établir les équations souris-éléphant pour toutes les propriétés biologiques qui suivent les variations du poids du corps. Par exemple, Günther et Guerra donnent chez les mammifères les équations suivantes pour le rythme respiratoire et la fréquence cardiaque d’une part et le poids du corps d’autre part :

rythme respiratoire = 0,0000470 corps0,28

fréquence cardiaque = 0,0000119 corps028

(Les lecteurs peu familiarisés avec les mathématiques ne doivent pas être effrayés par ces formules. Elles signifient simplement que le rythme respiratoire et la fréquence cardiaque augmentent à une cadence égale à environ 0,28 fois celle suivie par le poids du corps lorsque l’on va des petits aux gros mammifères.) Si nous divisons les deux équations, le poids du corps s’annule car il est élevé à la même puissance dans les deux cas.

Cette formule signifie que le rapport rythme respiratoire/fréquence cardiaque est égal à 4 chez les mammifères. En d’autres termes, tous les mammifères, quelle que soit leur taille, respirent une fois tous les quatre battements de cœur. Les petits mammifères ont des rythmes respiratoire et cardiaque plus rapides que les gros mammifères, mais la respiration et le cœur se ralentissent à la même vitesse relative en suivant l’accroissement de la taille des mammifères.

Les durées d’existence s’échelonnent également dans la même proportion par rapport au poids du corps (0,28 fois lorsque l’on va des petits aux gros mammifères). Cela signifie que le rapport du rythme respiratoire et de la fréquence cardiaque à la durée de vie est également constant sur toute la gamme de tailles des mammifères. Lorsque nous procédons à un calcul similaire à celui qui est présenté plus haut, on s’aperçoit que tous les mammifères, sans distinction de taille, tendent à respirer 200 millions de fois au cours de leur vie (leur cœur bat donc environ 800 millions de fois). Les petits mammifères respirent vite, mais vivent peu de temps. À la mesure de l’horloge interne de leur propre cœur ou du rythme de leur respiration, tous les mammifères vivent aussi longtemps les uns que les autres. (Les lecteurs à l’esprit vif, après avoir compté leur respiration ou pris leur pouls, ont peut-être calculé qu’ils auraient dû mourir depuis longtemps. Mais l’Homo sapiens est, de toute évidence, un mammifère qui s’écarte de la norme dans de nombreux domaines, et pas seulement par son cerveau. Nous vivons à peu près trois fois plus longtemps que des mammifères de notre taille ne « devraient », mais nous respirons à la « bonne » cadence, c’est-à-dire qu’au cours de notre vie, nous respirons environ trois fois plus qu’un mammifère moyen de notre taille. Je considère que ce surplus d’existence est une heureuse conséquence de la néoténie.)

La vie adulte de l’éphémère ne dure qu’un jour. Il peut, pour ce que j’en sais, vivre ce jour comme nous vivons notre existence entière. Pourtant tout n’est pas relatif dans notre monde et une apparition si courte doit entraîner une interprétation particulièrement déformée des événements qui se déroulent sur des périodes plus longues. En 1844, l’évolutionniste prédarwinien Robert Chambers a brillamment imaginé la perception d’un éphémère contemplant un têtard se métamorphosant en grenouille.

« Supposez qu’un éphémère, survolant un étang pendant l’unique journée d’avril de sa vie, puisse observer les têtards nageant dans les eaux. Parvenu en fin d’après-midi, au soir de son existence, sans avoir aperçu le moindre changement pendant ce temps si long, il serait peu qualifié pour imaginer que les branchies externes de ces créatures allaient disparaître et être remplacées par des poumons internes, que des pattes allaient lui pousser, que la queue serait effacée et que l’animal deviendrait alors un hôte terrestre. »

Sur l’horloge géologique, la conscience humaine n’apparut qu’une minute avant minuit. Et pourtant, nous autres éphémères tentons d’infléchir ce vieux monde selon notre volonté, en négligeant peut-être les messages enfouis dans sa longue histoire. Espérons que nous nous trouvons encore dans le petit matin de notre journée d’avril.