27

LES ÉTRANGES MARIAGES DE LA NATURE

Un seul maillon brisé dans la chaîne nature,

Dixième ou dix millième, entraîne sa rupture.

Alexander Pope,

Essai sur l’homme (1733).

Ce distique de Pope exprime bien l’idée courante que l’on se fait des liens qui unissent les organismes au sein d’un écosystème. Mais les écosystèmes ne sont pas en équilibre si précaire que la chute d’une seule espèce entraîne un effondrement général comme dans un château de cartes. L’extinction est en effet le sort commun de toutes les espèces et celles-ci ne peuvent pas toutes emporter leur écosystème avec elles. Les espèces ont souvent autant d’interdépendance entre elles que « les navires qui passent dans la nuit » de Longfellow. New York pourrait même survivre sans ses chiens (quant aux cafards, je n’en suis pas si sûr, mais je suis prêt à en faire le pari).

Les chaînes de dépendance sont généralement plus courtes. Pour les illustrer, les vulgarisateurs de sciences naturelles possèdent ainsi une réserve d’appariements étranges entre des organismes dissemblables : une algue et un champignon s’associent pour former le lichen ; des micro-organismes photosynthétiseurs vivent dans l’enchevêtrement des coraux bâtisseurs de récifs. La sélection naturelle profite des occasions qui lui sont offertes ; elle façonne les organismes selon l’environnement du moment et ne peut pas prévoir l’avenir. Une espèce se lie souvent à une autre espèce en une dépendance inviolable ; dans ce monde inconstant, ce lien fécond peut s’avérer fatal.

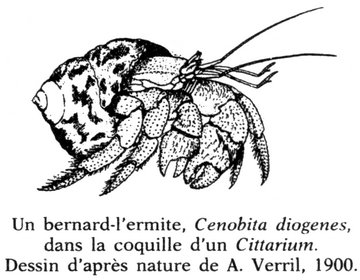

J’ai écrit mon mémoire de thèse sur les escargots terrestres fossiles des Bermudes. Sur le rivage, j’ai souvent vu ce spectacle incongru de bernard-l’ermite dont le corps volumineux était glissé dans la coquille exiguë d’escargots nérites, mais dont la grosse pince restait à l’extérieur. Pourquoi, me suis-je demandé alors, ces crabes n’échangeaient-ils pas leur logement trop étroit contre une coquille plus spacieuse ? Puis un jour, je vis un bernard-l’ermite à l’aise ; il avait trouvé place dans une coquille du buccin Cittarium pica, un gros escargot à la chair très appréciée dans toutes les Antilles. Mais la coquille de ce Cittarium était un fossile que l’érosion avait arraché à une ancienne dune de sable où l’avait apporté un ancêtre de l’occupant actuel, quelque cent vingt mille ans auparavant. Les mois suivants, j’observai attentivement ce phénomène. La plupart des bernard-l’ermite se tassaient dans les nérites, mais quelques-uns habitaient dans des coquilles de buccin, toutes fossiles.

Je me mis à reconstituer l’histoire de ces bernard-l’ermite jusqu’au moment où je m’aperçus que j’avais été devancé dès 1907 par Addison E. Verril, un maître de la taxonomie, professeur à Yale, protégé de Louis Agassiz et spécialiste éminent de l’histoire naturelle des Bermudes. Verril avait cherché dans les archives historiques de l’archipel des mentions de buccins vivants et découvert que ceux-ci avaient été abondants dans les premières années de l’occupation humaine. Le capitaine John Smith, par exemple, a rapporté comment un de ses matelots survécut à la grande famine de 1614-1615 : « Il se cacha dans les bois pendant de nombreux mois, se nourrissant uniquement de buccins et de crabes de terre, gros et gras. » Un autre matelot déclara qu’ils faisaient du ciment pour calfater leurs navires avec un mélange d’huile de tortue et de chaux qu’ils obtenaient en faisant brûler des coquilles de buccin. Le dernier témoignage de l’existence de Cittarium vivants est donné par les débris de cuisine des soldats britanniques en poste aux Bermudes pendant la guerre de 1812. Personne, selon l’enquête menée par Verril, n’en avait vu récemment et « les plus vieux habitants ne se souvenaient pas qu’on en ait jamais pris ». Aucune observation faite ces soixante-dix ans passés n’était venue contredire la conclusion de Verril sur l’extinction du Cittarium aux Bermudes.

En lisant l’étude de Verril, j’éprouvai pour la triste situation du Cenobita diogenes (le nom scientifique du gros bernard-l’ermite) ce sentiment de compassion anthropocentrique, peut-être mal placé, que l’on ressent souvent pour les autres créatures. Car je me rendis compte que la nature avait condamné le Cenobita à une lente élimination du sol des Bermudes. Les coquilles de nérites étant trop petites pour eux, seuls des crabes jeunes ou aux tout premiers temps de leur âge adulte peuvent y vivre – et de manière très inconfortable. Aucun autre escargot actuel ne semble leur convenir et, pour mener à bien sa vie adulte, le bernard-l’ermite doit obligatoirement trouver (et souvent conquérir de haute lutte) ce logement des plus précieux et qui va en se raréfiant, une coquille de Cittarium. Mais le Cittarium est aux Bermudes, pour employer une expression récente, une « ressource non renouvelable » et les crabes continuent à recycler les coquilles des siècles précédents. Celles-ci sont épaisses et solides, mais elles ne peuvent pas résister éternellement à l’action des vagues sur les roches, et le stock s’amenuise sans cesse. Certes, tous les ans quelques coquilles « neuves » se détachent des dunes fossiles, mais ce précieux legs hérité des crabes d’antan ne suffit pas à la demande. Les Cenobita semblent condamnés à la triste fin que montrent bien des films et scénarios futuristes où l’on voit les survivants à court de provisions se disputer la dernière bouchée dans une lutte sans merci. Le savant qui a baptisé ce grand bernard-l’ermite a bien choisi le nom de cet animal. Une lanterne à la main, Diogène le Cynique parcourait les rues d’Athènes à la recherche d’un honnête homme et ne put jamais en trouver un seul. Le Cenobita diogenes, lui, mourra à la recherche d’un logement décent.

La poignante destinée du Cenobita resurgit du tréfonds de ma mémoire lorsque récemment j’ai eu vent d’une association similaire. Mais cette fois, il ne s’agissait plus de crabes et d’escargots, mais d’une combinaison plus étrange, entre graines et dodos, et ce second exemple d’interdépendance évolutive se termine bien.

William Buckland, un des principaux géologues catastrophistes du XIXe siècle, a résumé l’histoire de la vie sur un grand dépliant à l’intérieur d’un livre qui connut un grand succès, Geology and Mineralogy Considered with Reference to Natural Theology (« La géologie et la minéralogie étudiées à la lumière de la théologie naturelle »). Le tableau montre les victimes des disparitions de masse regroupées selon l’époque de leur extinction. Les gros animaux forment des amas compacts : ichtyosaures, dinosaures, ammonites et ptérosaures d’une part ; mammouths, rhinocéros laineux et ours des cavernes d’autre part. À l’extrême droite, seul, le dodo, premier exemple d’extinction de notre ère, représente les animaux modernes. Le dodo, ou dronte, est un pigeon géant incapable de voler (son poids était de douze kilos, voire plus) qui vivait en abondance sur l’île Maurice. Dans les deux cents ans qui suivirent sa découverte, il fut exterminé par les hommes, qui appréciaient ses œufs, et par les porcs que les premiers marins avaient importés sur l’île. Depuis 1681, on n’a plus jamais revu un seul dodo en vie.

En août 1977, Stanley A. Temple, spécialiste de l’écologie des animaux sauvages à l’université du Wisconsin, a rapporté l’étonnante histoire suivante (mais la théorie exposée fut remise en question après la rédaction de ce premier article. Voir la correspondance présentée en addendum). Temple – ainsi que d’autres avant lui – avait remarqué qu’un gros arbre de l’île Maurice, le Calvaria major, semblait près de s’éteindre. En 1973, il ne put trouver que treize « vieux arbres, en état de maturité très avancée et mourants » au sein de ce qu’il restait des forêts primitives. Les experts forestiers mauriciens estimaient que ces arbres avaient plus de trois cents ans. Ils produisaient chaque année des graines bien formées, apparemment fertiles, mais aucune ne germait et on ne connaissait aucun jeune plant. Toutes les tentatives pour obtenir la germination des graines dans une pépinière au climat favorable et contrôlé avaient échoué. Pourtant, jadis, les Calvaria poussaient en grand nombre sur l’île Maurice ; les archives forestières attestent même qu’il fut l’objet d’une exploitation importante.

Les gros fruits du Calvaria, qui ont quelque cinq centimètres de diamètre, sont composés d’une graine enveloppée dans un noyau dur d’environ un centimètre d’épaisseur. Ce noyau est entouré par une couche de chair juteuse et succulente recouverte par une fine peau externe. Selon les conclusions de Temple, les graines de Calvaria ne parviennent pas à germer à cause de la « résistance mécanique offerte à l’expansion de l’embryon » par l’épaisseur du noyau. Comment alors la graine germait-elle dans les siècles précédents ?

Temple rapprocha deux faits. Les premiers explorateurs ont écrit que le dodo se nourrissait des fruits et des graines des grands arbres des forêts ; des noyaux fossiles de Calvaria ont été découverts parmi les squelettes de dodo. Le dodo avait un gésier puissant rempli de gros cailloux qui pouvaient écraser les aliments durs. En second lieu, l’âge des Calvaria survivants correspond à la date de l’extermination du dodo. Aucun jeune Calvaria n’est apparu depuis la disparition du dodo, il y a presque trois cents ans.

Temple soutient donc que l’épaisseur peu commune du noyau de Calvaria est une adaptation destinée à résister à l’écrasement dans le gésier du dodo. Mais cette parade les a du même coup rendus dépendants du dodo pour leur propre reproduction. Un prêté pour un rendu ! Un noyau suffisamment épais pour survivre au passage dans un gésier de dodo est trop épais pour permettre à l’embryon de le briser avec ses propres forces. Le gésier qui jadis menaçait la graine était devenu un auxiliaire indispensable. Le noyau devait subir une abrasion importante avant de pouvoir germer.

Plusieurs petits animaux mangent aujourd’hui les fruits du Calvaria, mais ils ne font que grignoter la chair sans toucher au noyau. Le dodo, lui, était assez gros pour avaler le fruit tout entier. Après avoir consommé la chair, les dodos abrasaient le noyau dans leur gésier avant de le régurgiter ou de le rejeter dans leurs excréments. Temple cite plusieurs cas analogues dans lesquels le taux de germination des graines est sensiblement accru après le passage dans l’appareil digestif de divers animaux.

Temple tenta ensuite d’évaluer la force d’écrasement d’un gésier de dodo en établissant un graphique faisant apparaître chez plusieurs oiseaux actuels la corrélation existant entre le poids du corps et la force du gésier. En extrapolant cette courbe à la taille du dodo, il estima que les noyaux de Calvaria étaient assez épais pour résister à l’écrasement ; en fait, les noyaux les plus épais ne pouvaient être écrasés qu’après avoir subi une abrasion de près de 30 p. 100 de leur épaisseur. Les dodos auraient fort bien pu régurgiter les noyaux, ou leur faire poursuivre leur chemin dans l’appareil digestif, avant qu’ils n’aient atteint ce degré d’usure. Temple prit des dindons, les équivalents actuels les plus proches des dodos, et leur fit avaler de force des noyaux, un à la fois. Sept des dix-sept noyaux restants furent régurgités ou rejetés avec les excréments après une abrasion considérable. Temple planta ces graines et trois d’entre elles germèrent. « Ces graines de Calvaria, écrivit-il, sont peut-être les premières à germer depuis plus de trois cents ans. » Le Calvaria peut probablement être sauvé de l’extinction totale grâce à l’utilisation de graines abrasées artificiellement. Pour une fois, une observation pénétrante, alliée à un esprit imaginatif et à une pensée expérimentale originale, conduit à une œuvre de sauvegarde et non de destruction.

Cet essai marque le cinquième anniversaire de ma collaboration à Natural History. Lorsque j’ai commencé cette chronique, je m’étais dit que je tâcherais de rompre avec une attitude traditionnelle qui fut longtemps en vogue chez les vulgarisateurs des sciences naturelles. Je ne raconterais pas les merveilles de la nature en elles-mêmes. Je relierais tous les faits rapportés à un principe général de la théorie évolutionniste : les pandas et les tortues de mer à l’imperfection comme preuve de l’évolution, les bactéries magnétiques à la notion de proportionnalité, les acariens qui mangent leur mère de l’intérieur à la théorie de Fisher sur la répartition des sexes. Mais ce chapitre n’a d’autre message à apporter que cette évidence : dans notre monde complexe où se tissent des liens multiples, les déséquilibres locaux peuvent entraîner des conséquences de grande ampleur. Je n’ai rapporté ces deux faits apparentés que parce qu’ils m’ont personnellement touché, l’un par son caractère cruel et inéluctable, l’autre par sa leçon optimiste.

Addendum

Certains faits de l’histoire naturelle sont trop beaux et trop complexes pour être acceptés de tous. Le travail de Temple connut un retentissement immédiat dans la presse à grand tirage (le New York Times et quelques autres journaux importants, suivis deux mois plus tard par mon article). Un an après (le 30 mars 1979), le docteur Owadally du Service mauricien des forêts mit sérieusement en doute la thèse de Temple dans un commentaire technique publié dans la revue Science (où l’article initial de Temple était paru). Je reproduis ci-dessous, textuellement, les objections d’Owadally suivies de la réponse de Temple :

« Je ne disconviens pas que l’évolution conjointe entre plante et animal existe et que la germination de certaines graines puisse être facilitée par le passage dans le tube digestif de certains animaux. Cependant il est impossible de soutenir que le « mutualisme » du célèbre dodo et du Calvaria major (tambalacoque) soit un exemple{21} de coévolution.

1. Le Calvaria major pousse dans les forêts tropicales des hautes terres de l’île Maurice où les précipitations annuelles varient de 2 500 à 3 800 mm par an. Le dodo, selon des sources hollandaises, vivait dans les plaines du nord et les collines de l’est dans la région de Grand-Port, c’est-à-dire dans une forêt plus sèche, où les Hollandais avaient établi leur première colonie. Il est donc fortement improbable que le dodo et le tambalacoque aient occupé la même niche écologique. Les importants travaux de terrassement qui ont été conduits dans les hautes terres pour l’aménagement de lacs artificiels, de canaux de drainage, etc., n’ont pas permis de mettre au jour le moindre reste de dodo.

2. Certains auteurs ont mentionné les petites graines ligneuses découvertes à Mare-aux-Songes et la possibilité que leur germination ait pu être facilitée par le dodo ou d’autres animaux. Nous savons maintenant que ces graines n’appartiennent pas au tambalacoque mais à une autre espèce d’arbres des basses terres récemment identifiée, le Sideroxylon longifolium.

3. Le Service des forêts étudie et réalise depuis quelques années la germination des graines de tambalacoque sans intervention d’aucun oiseau{22}. La vitesse de germination est lente mais guère plus que celle de nombreuses autres espèces autochtones qui ont, dans les dernières décennies, présenté un net déclin de leur reproduction. Ce dépérissement est dû à divers facteurs trop complexes pour être abordés ici. Les principaux ont été les déprédations commises par les singes et l’envahissement de plantes exotiques.

4. Un inventaire des forêts tropicales des hautes terres dressé en 1941 par Vaughan et Wiehe{23} a montré qu’il existait une population assez importante de jeunes plants de tambalacoque qui avaient certainement moins de soixante-quinze ans. L’extinction du dodo remonte à 1675 !

5. La manière dont germe la graine de tambalacoque a été décrite par Hill{24} qui a démontré comment l’embryon réussissait à s’extraire du dur endocarpe lignifié. L’opération est effectuée par le gonflement de l’embryon qui brise le fond de la graine le long d’une zone de fracture bien définie.

Il convient donc de se débarrasser du « mythe » tambalacoque-dodo et de reconnaître les efforts déployés par le Service mauricien des forêts pour la sauvegarde de cet arbre magnifique du haut plateau.

A.W. Owadally,

Forestry Service, Curepipe, Île Maurice. »

« Le mutualisme plante-animal qui a pu exister entre le dodo et le Calvaria major est devenu impossible à prouver expérimentalement après l’extinction du dodo. Je n’ai fait qu’attirer l’attention sur l’éventualité d’une telle relation{25} qui permettrait d’expliquer le taux de germination extraordinairement lent chez les Calvaria. Je reconnais bien volontiers que ce type de reconstitution historique peut aisément être entaché d’erreur.

Je suis néanmoins en désaccord avec la conclusion d’Owadally{26} sur la séparation géographique du dodo et du Calvaria. On n’a pratiquement jamais trouvé d’ossements de dodo ou d’un quelconque autre animal dans les hautes terres de l’île Maurice non pas parce que les animaux n’y allaient jamais, mais parce que la topographie de l’île n’y autorise pas le dépôt d’alluvions. De nombreux ossements d’animaux en provenance des hautes terres environnantes ont été emportés par les eaux et se sont accumulés dans les bassins de réception de certains fleuves des basses plaines. Les récits des premiers explorateurs, résumés par Hachisuka{27}, font très précisément référence à la présence de dodos dans les hautes terres, et Hachisuka insiste sur l’erreur qui consiste à considérer les dodos comme des oiseaux uniquement côtiers. Les premières archives forestières de l’île Maurice{28} montrent que l’on trouvait des Calvaria dans les basses plaines aussi bien que sur le haut plateau. Bien que, de nos jours, les forêts primitives se limitent aux hautes terres, l’un des Calvaria survivants est situé à une altitude de seulement 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le dodo et le Calvaria ont donc pu être sympatriques, rendant ainsi possible une relation mutualiste.

Les spécialistes de la taxonomie des plantes sapotacées de l’océan Indien ont identifié des graines de Calvaria major, tout autant que des graines plus petites du Sideroxylon longifolium, dans les dépôts alluviaux des marécages de Mare-aux-Songes{29}, mais ce fait n’a que peu de rapport avec la question du mutualisme. Les espèces mutualistes ne sont pas nécessairement fossilisées ensemble.

Le Service mauricien des forêts n’est parvenu que récemment à faire reproduire les graines de Calvaria et la raison – non mentionnée – de ce succès renforce la thèse du mutualisme. La reproduction en effet n’a été obtenue qu’une fois que les graines eurent été mécaniquement abrasées avant d’être plantées{30}. Le système digestif du dodo abrasait de manière naturelle l’endocarpe du fruit de la même façon que le personnel du Service mauricien des forêts le fait artificiellement avant de planter les graines.

La référence qu’Owadally cite{31} à propos de l’âge des Calvaria survivants est équivoque car il n’existe pas de moyen aisé pour attribuer de manière sûre un âge à ces arbres. Par coïncidence, il se trouve que Wiehe, le coauteur de l’article que cite Owadally, était également la source d’où j’ai tiré l’estimation de l’âge – plus de trois cents ans – des arbres survivants. J’admets qu’il y avait davantage d’arbres survivants en 1930 qu’aujourd’hui, ce qui ne fait que consolider la notion du déclin de l’espèce Calvaria major, sans doute commencé dès 1681.

Je reconnais avoir eu tort de ne pas citer Hill{32}. Cependant, Hill ne décrit pas comment et dans quelles conditions il a pu obtenir la germination de la graine. Sans ces précisions, sa description ne peut guère servir à résoudre la question du mutualisme.

Stanley A. Temple.

Department of Wildlife Ecology,

University of Wisconsin-Madison,

Madison 53706. »

Je pense que Temple a répondu de manière appropriée (voire triomphale) aux trois premières objections d’Owadally. En tant que paléontologiste, je peux certainement confirmer son argumentation sur la rareté des fossiles dans les hautes terres. Les témoignages que nous possédons sur les faunes fossiles des hautes terres sont excessivement lacunaires ; les spécimens en notre possession proviennent généralement des dépôts découverts dans les basses terres, très usés et apportés par les eaux depuis des terrains situés plus haut. Owadally s’est certainement montré négligent en omettant de mentionner (troisième objection) que le Service des forêts abrasait ses graines de Calvaria avant de les planter ; car la nécessité de l’abrasion est au cœur même de l’hypothèse de Temple. Mais Temple, quant à lui, s’est montré tout aussi négligent en omettant de citer les efforts des Mauriciens, qui ont apparemment précédé sa propre découverte.

Le quatrième point, cependant, pourrait entraîner la réfutation de la thèse de Temple. S’il a existé « une population assez importante » de Calvaria âgés de moins de cent ans en 1941, les dodos n’ont pu, en aucune façon, participer à leur germination. Temple refuse d’admettre que cet âge ait été démontré, et je ne dispose d’aucun élément pour résoudre cette question capitale.

Cet échange d’arguments illustre parfaitement ce sujet embarrassant qu’est la transmission des informations scientifiques au public. De nombreux médias ont parlé de la thèse originale de Temple. Je n’ai pas trouvé une seule mention des objections soulevées après coup. La plupart des « bons » sujets se révèlent faux ou ont, tout du moins, fait l’objet d’une interprétation hâtive et les démentis sont impuissants à atténuer la fascination qu’exerce une hypothèse séduisante. La plus grande partie des anecdotes « classiques » d’histoire naturelle comportent des erreurs, mais rien n’est aussi difficile à déloger que les dogmes qui ont su s’insinuer dans les manuels.

La polémique entre Owadally et Temple est trop proche pour qu’une conclusion définitive en soit tirée à l’heure actuelle. Je penche plutôt pour Temple, mais si le quatrième point d’Owadally est exact, l’hypothèse du dodo deviendra, comme le dit Thomas Henry Huxley dans son style inimitable, « une belle théorie, tuée par un affreux, méchant petit fait ».