12

AU BEAU MILIEU DE LA VIE…

Les grands conteurs ajoutent souvent des passages humoristiques pour réduire la tension dramatique. Ainsi les fossoyeurs de Hamlet ou les courtisans Ping, Pong et Pang du Turandot de Puccini nous préparent à la torture et à la mort qui vont suivre. Parfois, cependant, certains épisodes nous font sourire ou même rire alors qu’ils n’ont pas été écrits dans cette intention ; le temps en a modifié le contexte et a donné aux mots eux-mêmes un sens comique involontaire. C’est ce type de mésaventure qui est survenu à un passage du document géologique le plus célèbre et le plus sérieux qui soit, les Principes de géologie de Charles Lyell, qui parut en trois volumes entre 1830 et 1833. Lyell y déclare que les grands animaux du temps jadis reviendront sur Terre pour l’honorer de nouveau :

« Alors toutes ces espèces animales dont les monuments sont conservés dans les anciennes roches de nos continents pourraient revenir. L’énorme iguanodon pourrait réapparaître dans les bois et l’ichtyosaure dans la mer, tandis que le ptérodactyle volerait de nouveau à l’ombre des fougères arborescentes. »

L’image choisie par Lyell est assez surprenante, mais l’idée qu’elle véhicule est indissociable du thème central de sa grande œuvre. Lyell a écrit ses Principes afin d’exposer son concept d’uniformité, sa croyance en une Terre qui, après s’être remise des effets de sa formation initiale, est restée à peu près la même sans catastrophes généralisées ni progression régulière vers un état plus élevé. L’extinction des dinosaures semblait poser un défi à la thèse de l’uniformité de Lyell. Après tout, n’avaient-ils pas été remplacés par des mammifères supérieurs ? Et ceci n’indiquait-il pas que l’histoire de la vie se déroulait dans une direction donnée ? Lyell répliquait que le remplacement des dinosaures par les mammifères s’inscrivait dans un grand cycle périodique – la « grande année » – mais ne constituait pas le franchissement d’un échelon supplémentaire sur l’échelle de la perfection. Les climats sont cycliques et la vie s’adapte aux climats. Ainsi, lorsque l’été de la grande année reviendra, les reptiles à sang froid réapparaîtront pour régner de nouveau.

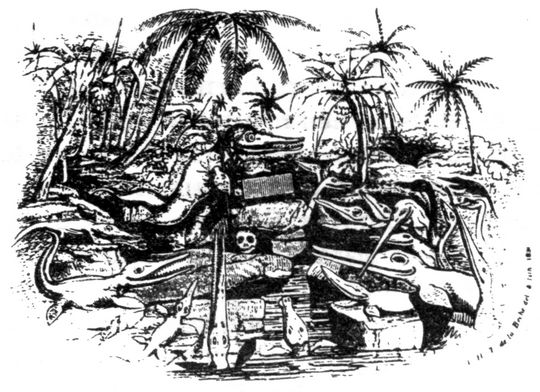

Dans un dessin humoristique dû à la plume d’un des collègues de

Lyell en réponse au passage cité sur le retour des ichtyosaures et

des ptérodactyles sur la Terre, on voit le futur professeur

Ichtyosaurus donnant une conférence à ses étudiants sur le crâne

d’un être étrange de la dernière création.

Cependant, en dépit de sa conviction uniformiste, Lyell admettait une exception plutôt importante à sa vision d’une Terre faisant résolument du surplace : l’origine de l’Homo sapiens dans les derniers instants des temps géologiques. Notre arrivée, selon lui, devait être considérée comme une discontinuité dans l’histoire de notre planète : « Prétendre qu’un tel pas, ou plutôt un tel saut, fait partie d’une série régulière de transformations du monde animal en revient à forcer l’analogie au-delà de toute limite raisonnable. » Il est certain que Lyell tentait ainsi d’adoucir le coup assené à son propre système. Il affirma que cette discontinuité traduisait un événement survenu dans la seule sphère morale, c’est-à-dire une addition dans un autre domaine, non pas une rupture de la continuité et de la stabilité du monde purement matériel. Le corps humain, après tout, ne pouvait pas être considéré comme une Rolls Royce parmi les mammifères.

« Quand on dit que la race humaine est d’un rang beaucoup plus élevé que tous les autres êtres qui ont existé sur la Terre, ce sont les seuls attributs intellectuels et moraux de notre race qui sont pris en compte, et non pas l’animal ; et il n’est pas évident du tout que l’organisme de l’homme soit tel qu’il conférerait à celui-ci une prééminence quelconque, si, à la place de ses pouvoirs de raisonnement, il n’était pourvu que des instincts que possèdent les animaux qui lui sont inférieurs. »

Il n’en reste pas moins que l’argument de Lyell est un exemple classique d’une tendance commune à bien des naturalistes : ériger une barrière autour de leur propre espèce. La barrière porte un panneau : « Point extrême à ne pas dépasser. » Sans cesse, on trouve ces visions grandioses, où la pensée englobe tout, depuis le nuage de poussière initial jusqu’au chimpanzé. Puis, alors même qu’un système complet pouvait être élaboré, l’orgueil et les préjugés traditionnels interviennent pour que soit accordé un statut exceptionnel à un primate bien particulier. J’ai déjà mentionné un exemple du même défaut dans le chapitre 4 en exposant l’argumentation d’Alfred Russell Wallace pour qui l’intelligence humaine ne pouvait être qu’une création spéciale, la seule intervention divine sur un monde organique construit intégralement par la sélection naturelle. Le raisonnement peut prendre diverses formes, mais l’intention est toujours la même, séparer l’homme de la nature. Sous le panneau principal de sa barrière, Lyell en a accroché un autre : « L’ordre moral commence ici. » Sur la sienne, Wallace a placé l’avis suivant : « Au-delà de ce point, la sélection naturelle n’a plus d’effet. »

Darwin, au contraire, a montré une grande cohérence de pensée en étendant sa révolution à tout le règne animal. Qui plus est, il s’est avancé de façon explicite dans les domaines les plus sensibles de la vie humaine. L’évolution du corps humain apportait déjà son lot de bouleversements ; au moins laissait-elle l’esprit virtuellement inviolé. Mais Darwin ne s’arrête pas là. Il écrivit un ouvrage entier où il affirma que les expressions les plus raffinées de l’émotion humaine ont une origine animale. Et si les sentiments avaient évolué, les pensées ne pouvaient guère faire autre chose que les suivre de près.

La barrière dressée autour de l’Homo sapiens repose sur plusieurs bases : les poteaux les plus importants portent les noms de préparation et transcendance. Les humains ont non seulement transcendé les forces ordinaires de la nature, mais tout ce qui est apparu auparavant fut une préparation pour notre venue à venir. De ces deux arguments, je considère que la préparation est de loin le plus douteux et celui qui exprime le mieux les préjugés persistants que nous devrions nous efforcer de rejeter.

La transcendance, dans sa version actuelle, déclare que l’histoire de notre espèce a été dirigée par des processus que l’on n’avait jamais encore connus sur Terre. Comme je le montre dans le chapitre 7, l’évolution culturelle est notre innovation première. Elle agit par la transmission des techniques, des connaissances et des comportements grâce à l’éducation, c’est-à-dire grâce à l’hérédité culturelle des caractères acquis. Ce processus non biologique agit rapidement selon le mode « lamarckien », alors que le changement biologique franchit laborieusement les étapes darwiniennes avec une lenteur de glacier. Je ne considère pas que cette liberté laissée aux processus lamarckiens soit une transcendance dans le sens habituel de dépassement. L’évolution biologique n’est ni annulée ni détournée. Elle se poursuit comme avant et elle tient sous sa dépendance les types de culture ; mais elle est trop lente pour avoir un impact important sur le rythme frénétique de nos civilisations.

La préparation, d’autre part, est la marque d’un orgueil démesuré de nature beaucoup plus profonde. La transcendance ne nous contraint pas à considérer les 4 milliards d’années d’histoire qui nous ont précédés comme la préfiguration de nos propres talents. Nous pouvons fort bien être ici par le seul jeu d’un hasard imprévisible et n’en représenter pas moins quelque chose de neuf et de puissant. Mais la préparation nous conduit à rechercher la trace de notre arrivée à venir dans toutes les périodes précédentes d’une histoire démesurément longue et compliquée. Pour une espèce qui est sur Terre depuis environ un cent millième de l’existence de cette planète (cinquante mille ans sur cinq milliards), voilà qui s’appelle se donner bien de l’importance.

Lyell et Wallace ont tous deux prôné la notion de préparation ; pratiquement tous les bâtisseurs de barrières en ont fait autant. Lyell a décrit une Terre stable attendant, et presque désirant, l’arrivée d’un être conscient qui pourrait comprendre et apprécier son dessein sublime et uniforme. Quant à Wallace, qui se tourna vers le spiritualisme à la fin de sa vie, il énonça cette pensée plus commune : l’évolution physique a eu pour but, en fin de compte, de fournir un lien entre l’esprit préexistant et un corps capable de l’utiliser :

« Nous qui acceptons l’existence d’un monde spirituel, pouvons considérer l’univers comme un tout grandiose et cohérent dont tous les éléments sont adaptés au développement d’êtres spirituels capables de vivre et de se perfectionner indéfiniment. À nos yeux, le but global, la seule raison d’être{8} du monde – avec toutes les complexités de sa structure physique, avec sa grande marche en avant géologique, la lente évolution des règnes végétal et animal et finalement l’apparition de l’homme – était le développement de l’esprit humain en liaison avec le corps humain. »

Je pense que tous les évolutionnistes réprouveraient à présent la version de Wallace de la préparation, à savoir la prédestination de l’homme au sens littéral. Mais peut-il y avoir une forme légitime et moderne de ce raisonnement général ? Je crois qu’on peut en effet élaborer ce type d’argument, mais je pense aussi que c’est là une fausse vision de l’histoire de la vie.

La version moderne rejette la prédestination pour adopter la prévisibilité. Elle abandonne l’idée que le germe de l’Homo sapiens était enfoui au sein de la bactérie primordiale ou qu’une force spirituelle présidait à l’évolution organique, s’apprêtant à infuser l’esprit dans le premier corps digne de le recevoir. Au contraire, cette version maintient que le processus totalement naturel de l’évolution organique emprunte certains cheminements, car son agent premier, la sélection naturelle, forge des organismes toujours plus efficaces qui l’emportent dans la compétition qui les oppose aux modèles précédents. Les voies du progrès sont étroitement limitées par la nature des matériaux de construction et par l’environnement terrestre. Il n’y a que quelques moyens – peut-être un seul – qui aboutissent à un animal bien adapté au vol, à la nage ou à la course. Si nous pouvions retourner à la bactérie primordiale et recommencer tout le processus, l’évolution suivrait à peu près le même chemin. L’évolution est plus semblable à une roue à rochet qui ne peut tourner que dans un seul sens qu’à de l’eau que l’on jette sur une pente large et uniforme. Chaque étape emboîte le pas à la précédente et s’élève un peu plus chaque fois.

Puisque la vie a commencé sous la forme de la chimie microscopique et qu’elle a maintenant atteint la conscience, les nombreuses dents de la roue à rochet représentent une longue série d’étapes. Ces différents stades peuvent ne pas être des « préparations » dans le sens ancien de prédestination, mais c’étaient des phases tout à la fois prévisibles et nécessaires, intégrées dans une suite sans surprise. En un sens, ils préparent donc la voie à l’évolution humaine. Il y a une raison, après tout, à notre présence ici-bas, même si cette raison se trouve dans les mécanismes de fabrication plutôt que dans une volonté divine.

Mais si l’évolution avançait comme une roue à rochet, on devrait retrouver parmi les fossiles une progression et une organisation séquentielle. Or il n’en est rien et je considère cette absence comme l’argument le plus convaincant contre l’idée d’une roue à rochet évolutive. Comme je l’expose dans le chapitre 21, la vie est apparue peu après la formation de la Terre ; puis elle a marqué un long palier de 3 milliards d’années, c’est-à-dire peut-être les cinq sixièmes de son histoire. Pendant cette énorme période, la vie est restée au niveau procaryotique : des organismes monocellulaires, bactéries ou algues bleu-vert, dépourvus des structures internes (noyau, mitochondries et autres) qui rendent la sexualité et le métabolisme complexe possibles. Car il se peut que, durant 3 milliards d’années, la forme de vie la plus haute ait été un tapis de fines couches d’algues procaryotiques piégeant et retenant les sédiments. Puis, il y a environ 600 millions d’années, pratiquement toutes les principales formes de vie apparurent dans les fossiles que nous connaissons, et cela en quelques millions d’années. Nous ne savons pas pourquoi l’« explosion du Cambrien » s’est produite à ce moment-là, mais nous n’avons aucune raison de penser qu’elle devait forcément se produire à cet instant précis ou qu’elle devait même se produire du tout.

Certains chercheurs ont pensé que le niveau d’oxygène, trop bas, avait empêché l’évolution antérieure des formes de vie complexe. Si telle était la vérité, l’image de la roue à rochet pourrait toujours être valable. La phase resta immobile pendant 3 milliards d’années. L’engrenage devait bien tourner dans un sens donné, mais ayant besoin d’oxygène, il dut attendre que les photosynthétiseurs procaryotiques apportent peu à peu le précieux gaz qui faisait défaut à l’atmosphère de la Terre. Il est vrai que l’oxygène était probablement rare, voire absent, dans l’atmosphère originelle de la Terre, mais on sait à présent que de grandes quantités d’oxygène ont été produites par photosynthèse plus de 1 milliard d’années avant l’explosion du Cambrien.

Ainsi, nous n’avons aucune raison de considérer l’explosion du Cambrien comme autre chose qu’un événement heureux qui ne devait pas forcément arriver ni prendre la forme qu’il a prise. L’explosion du Cambrien a pu être la conséquence de l’évolution de la cellule eucaryotique (pourvue d’un noyau) à partir de l’association symbiotique d’organismes procaryotiques au sein d’une même membrane. Elle a pu se produire parce que la cellule eucaryotique se serait développée grâce à une reproduction sexuelle efficace, la sexualité distribuant et réaménageant la variabilité requise par les processus darwiniens. Mais le point crucial est le suivant : si l’explosion du Cambrien avait effectivement la possibilité de se réaliser à tout moment pendant la période de plus de 1 milliard d’années qui a précédé sa date réelle, c’est-à-dire deux fois plus de temps que la vie en a passé à évoluer depuis, la roue à rochet ne semble guère l’image appropriée pour représenter l’histoire de la vie.

Si l’on doit utiliser une métaphore, je préfère celle d’une pente très large, basse et uniforme. L’eau tombe au hasard au sommet et généralement s’assèche avant de s’écouler. De temps à autre, un ruissellement parvient à dévaler la pente et y creuse une vallée qui canalise les écoulements futurs. Ces innombrables vallées auraient pu apparaître à n’importe quel endroit du paysage. Leur position réelle n’est que le résultat du hasard. Si l’on répétait l’expérience, on pourrait fort bien n’obtenir aucune vallée ou aboutir à un système totalement différent. Mais comme nous nous trouvons maintenant sur le rivage et que nous contemplons l’admirable agencement des vallées qui viennent se jeter avec régularité dans la mer, il est très facile d’être induit en erreur et de penser qu’aucun autre paysage n’aurait pu être façonné.

Je dois reconnaître que la métaphore du paysage partage avec sa rivale, la roue à rochet, le même point faible. La pente initiale impose une direction préférentielle à l’eau qui tombe à son sommet, bien que presque toutes les gouttes s’assèchent avant même de s’écouler et puissent emprunter, lorsqu’elles y parviennent, des millions de cheminements. La pente initiale n’implique-t-elle pas une faible prévisibilité ? Peut-être le domaine de la conscience occupe-t-il une portion du rivage si large qu’une des vallées se devait fatalement de l’atteindre un jour.

Mais à ce point de l’exposé, le raisonnement se heurte à une autre difficulté, celle-là même qui m’a poussé à écrire cet essai (bien que, je l’avoue, j’aie mis du temps avant d’y arriver). Presque toutes les gouttes s’assèchent. Il a fallu 3 milliards d’années pour qu’une vraie vallée se forme sur la pente initiale de la Terre. Pour ce que nous en savons, il aurait pu en falloir 6, 12 ou 20 milliards. Si la Terre était éternelle, nous pourrions parler d’inévitabilité. Mais elle ne l’est pas.

Selon l’astrophysicien William A. Fowler, le soleil aura épuisé l’hydrogène qui lui sert de carburant après 10 à 12 milliards d’années de vie. Il explosera alors et se transformera en une étoile rouge géante si grande qu’elle dépassera l’orbite de Jupiter, englobant donc la Terre. C’est là une pensée impressionnante – de celles qui vous font méditer ou sentir passer un frisson dans le dos – que de reconnaître que les hommes sont apparus sur la Terre à peu près à mi-chemin de l’existence de notre planète. Si la métaphore du paysage a quelque valeur, malgré ce qu’elle implique de fortuit et d’imprévisible, on doit en conclure que la Terre aurait pu ne jamais développer cette vie complexe. Il a fallu 3 milliards d’années pour dépasser le stade du tapis d’algues. Le processus aurait fort bien pu prendre cinq fois plus de temps, si la Terre avait duré jusque-là. Autrement dit, si l’on pouvait recommencer l’expérience, l’événement le plus spectaculaire de l’histoire de tout notre système solaire, la fin explosive de son géniteur, aurait pu n’avoir comme seul témoin muet qu’un tapis d’algues.

Alfred Russel Wallace lui aussi songea à la destruction de la vie sur Terre (bien qu’à son époque les physiciens crussent que le Soleil s’arrêterait de brûler et que la Terre se congèlerait). Et il ne put se résoudre à l’accepter. Il parla de l’« écrasant fardeau mental supporté par ceux qui […] sont obligés de croire que tout le lent cheminement de notre race vers une vie plus haute, toutes les souffrances des martyrs, toutes les plaintes des victimes, toutes les douleurs, la misère et les maux immérités endurés au long des siècles, toutes les luttes pour la liberté, tous les efforts pour la justice, toutes les aspirations à la vertu et le bien-être de l’humanité, disparaîtront totalement ». Wallace en fin de compte choisit la solution chrétienne conventionnelle, l’éternité de la vie spirituelle : « Des êtres […] qui possèdent des facultés latentes capables d’un tel développement, sont assurément destinés à une existence plus élevée et plus permanente. »

J’avancerais un argument différent. Les invertébrés fossiles, tels que les montrent les exemplaires recueillis, vivent en moyenne de 5 à 10 millions d’années. (Le plus ancien peut remonter, bien que je mette personnellement en doute cette donnée, à plus de 200 millions d’années.) Les espèces vertébrées tendent à avoir une durée de vie plus courte. Si nous sommes toujours ici pour assister à la destruction de notre planète dans quelque 5 milliards d’années, ou davantage, nous aurons alors accompli une chose si nouvelle dans l’histoire de la vie que c’est avec joie que nous devrons chanter notre chant du cygne : Sic transit gloria mundi. Bien entendu, nous pourrions aussi nous enfuir à bord de ces escadrilles de vaisseaux spatiaux, pour mieux nous condenser un peu plus tard dans le prochain big bang. Mais je n’ai jamais été très féru de science-fiction.