31 Rechtssystem vom anderen Stern

Seit ich in China lebe, bin ich zur Hälfte falsch. Ich gehe in einem S. -Oliver-Parka spazieren, trage auf dem Rücken einen Nike-Rucksack, dazu Timberland-Hosen, die von einem Boss-Gürtel gehalten werden, und an den Füßen Puma-Sneaker. Alles Fake, selbst meine Unterhosen (Calvin Klein, 1,50 Euro das Stück). Nur mein Körper ist noch echt, bis auf ein paar Zähne.

Das halbe China ist so gefälscht wie ich. Allein 2006 wurden hierzulande von der Polizei dreißig Millionen Markenprodukte beschlagnahmt. Doch manche Kopien und Fälschungen werden noch nicht einmal als solche erkannt. Wenn ich will, kann ich in meinem Fake-Outfit gleich in ein halbes Dutzend verschiedener Fake-«Starbucks» gehen oder in ein Schnellrestaurant um die Ecke, dessen Logo so aussieht wie das von «Kentucky Fried Chicken», das aber «Yonghe Da Wang» heißt («Immer Zusammen Großer König») und in dem man Rindersuppen (echt) serviert. Ich könnte hier beim Suppeschlürfen mit meiner Promotionsurkunde wedeln, die ich für ein paar Euro auf der Straße gekauft habe, und mich danach an gefälschten Melonen (mit rotem Zuckerwasser geimpft) laben. In den Elektronik-Malls kann ich mir gefälschte Handys besorgen, gefälschte iPods und raubkopierte Software, in den Möbelgeschäften gefälschtes Holz und in der Drogerie eine Zahnseide namens «Heidelberg», die angeblich von einer Firma lizenziert wird, die «Bayerische Gesundheitsideologie GmbH» heißt, «Member of BGG Group, Germany». Es ist auch gefälschtes Mineralwasser zu haben, gefälschte Medizin, gefälschte Milch oder gefälschte Babynahrung. Da hört der Fake-Spaß dann so langsam auf.

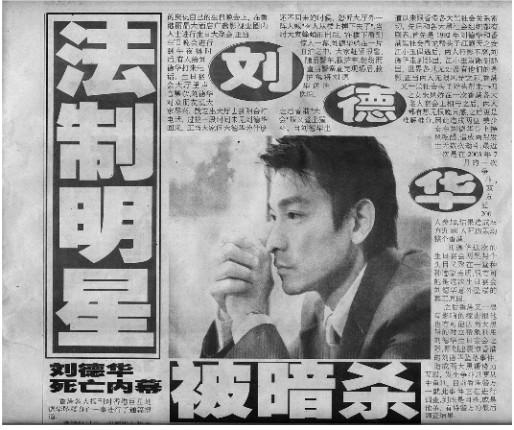

Sehr amüsant ist dagegen Chinas erste Fake-Zeitung, die ich vor einiger Zeit in der U-Bahn erwarb. Sie heißt «Fa Zhi Mingxing», was «Rechtssystem Stern» bedeutet. Ein kleiner, etwas schmutziger Verkäufer hielt sie mir unter die Nase, wobei er mir die Schlagzeile zuschrie: «Andy Lau ist ermordet worden!» Eine Hammermeldung, denn Andy Lau, ein Sänger und Schauspieler (über hundert Filme) aus Hongkong, ist in China ein Megastar; obendrein gilt er als schönster Mann der Welt (= China). Wer in etwa verstehen will, was Lau für die Chinesen bedeutet, der stelle sich George Clooney, Pierce Brosnan und Richard Gere vor, vereint in einem Luxuskörper. Sein Tod wäre hier so was wie Nine Eleven hoch zwei.

Natürlich musste ich die Zeitung haben. Dafür zahlte ich auch gerne zwei Yuan, doppelt so viel wie für eine normale Tageszeitung. Als Erstes ließ ich mir von meiner bezaubernden Dolmetscherin das Impressum übersetzen: Angeblich sitzt die Redaktion des (undatierten) Presseprodukts in Kashgar, einer Oasenstadt, die im äußersten Westen Chinas zwischen der Taklamakan-Wüste und der Grenze zu Kirgisistan liegt. Eine Telefonnummer allerdings fand sich nirgends.

Meine liebste Fake-Meldung: Popstar Andy Lau ist ermordet worden!

Das ist sicher auch besser so: Wie man wohl auch im Westen weiß, ist das Pressewesen in China reglementiert und der Zensur unterworfen. Dem «Rechtssystem Stern» aber scheinen alle Zensurvorschriften mindestens so schnuppe wie der Wahrheitsgehalt seiner Meldungen, die sich – teils irgendwo abgeschrieben, teils komplett ausgedacht – fast durchweg im internationalen Schmuddelrahmen bewegen. («Sexwolf besteigt jeden Tag pünktlich den Bus, um Frauen zu belästigen.»)

Die in den Anzeigen beworbenen Produkte kannte ich aus «Praline»- und «Neue Revue»-Heften der siebziger Jahre. Allerdings orientiert sich der Inhalt der Fa-Zhi-Mingxing-Annoncen stärker an den Bedürfnissen des hiesigen Publikums. Die «Magische Brille» beispielsweise, im Westen hauptsächlich als Instrument zum Röntgen von Textilien beworben, die junge Damen gerade tragen, preist man den glücksspielversessenen Chinesen als Tool zum Durchschauen von Pokerkarten und Mah-Jongg-Steinen an. Andere Produkte waren mir neu, wie das Letzte von der Ökofront, ein «Stromspargerät» nämlich, das «bis zu 60 % Strom spart»: «Setzt den Zähler auf null oder lässt ihn langsamer laufen.»

Die Titelstory hob ich mir bis zum Schluss auf: Der ungenannte Reporter berichtete, Andy Lau sei auf seiner eigenen Geburtstagsparty im Hongkonger Li Jing Hotel vom Balkon gestürzt worden. Dabei stützte sich der Journalist auf die «Hintergrundrecherchen» der Hongkonger Zeitung Da Hui Bao, die als Auftraggeber einen von zwei Triadenbossen vermutet: Jiang Ba Tian (Jiang Himmelstyrann), Anführer der Schwarzen Drachen, oder aber Zhu Yi Dao (Zhu ein Messer), Chef der Beil-Bande. Beider Töchter seien zur gleichen Zeit, aber rivalisierend, mit Lau liiert gewesen. Außerdem habe diese Liaison à trois bereits im Juli 2003 zu einer Massenschlägerei geführt, an der zweihundert Mitglieder beider Banden beteiligt gewesen seien, von denen achtzig starben.

Das Erfreuliche an dem Bericht: Kein Wort davon ist wahr. Weder hat diese Schlägerei jemals stattgefunden, noch gibt es das besagte Hotel in Hongkong oder die zitierte Zeitung, und natürlich ist auch Andy Lau quicklebendig und dreht lustig weiter Filme am Fließband. Nun ist solcher Fakejournalismus weltweit nichts Ungewöhnliches: In den USA gibt es die Weekly World News («Elvis lebt!») und in Deutschland die Bild-Zeitung («Merkel lebt!»). Doch China wäre nicht GOFC (God’s Own Fake Country), setzte die hiesige Krawallpresse nicht noch einen drauf: Es war rund einen Monat später, als mir der kleine Zeitungsverkäufer erneut in der U-Bahn begegnete. Alles war gleich, nur die Schlagzeile seines Blattes hatte sich verändert: «Andy Lau begeht Selbstmord.» Gerne hätte ich erfahren, wie das bei einem bereits Ermordeten funktionieren soll. Vielleicht mit dem Stromspargerät? («Setzt den Zähler auf null.») Doch als ich die Zeitung kaufen wollte, entpuppte sich – ob Sie’s jetzt glauben oder nicht – der letzte Fünfzig-Yuan-Schein in meinem Portemonnaie als Fälschung.