Wo soll ich anfangen, um von den Stürmen einer solchen Segelreise mit so viel Wasser zu berichten? Wo man fast selbst zu Wasser wird. Ohne Landgang. Ohne Menschen. Gesehen habe ich die berüchtigten Kaps – Kap Hoorn, Kap Leeuwin und Kap der Guten Hoffnung – entweder gar nicht oder in weiter Entfernung. Gesehen habe ich wenige Fische, zwei Haie, Wale, eine Schildkröte und – Vögel. Massenhaft Seevögel. Meist Albatrosse und artverwandte Sturmvögel. Die sind äußerst stille Begleiter. Sie geben keinen Pieps von sich.

Stille herrschte trotzdem selten. Wind und See pfiffen und schäumten um mein kleines Schiff. Schlugen so heftig zu, dass das Rigg durch die See pflügte. Trafen kathena nui mit einem abrupten Aufprall wie ein Medizinball mich als schwachen Schüler. Sodass auch meiner kathena fast die Luft wegblieb.

Noch jetzt, mit einem Abstand von über zehn Jahren an Land, fällt es mir schwer, pocht mein Herz schneller, wenn ich an unterwegs denke. Die Erinnerungen kommen, wenn ich in meinen Logtagebüchern blättere, quellen über wie dehydrierte Nahrung aus einer Tüte.

In einer ganz üblen Stimmungsphase befand ich mich, als ich mich Feuerland und dem Kap Hoorn näherte. Ich bekam regelrecht Panik. Stand sogar kurz vor dem Abbruch des Törns. Zweifel befielen mich: »Mein Schiff ist zu klein, um sich gegen die Sturmseen des Südpolarmeeres zu stellen.« Ohnehin hatte ich nur eine rudimentäre Vorstellung, wie meine Kreuzkurse dort bei Starkwind, bei Sturm aussehen sollten. In meinem Logtagebuch schildere ich die Situation so:

Samstag, 14. Okt. – 62. Tag. Lege heute einen »Ankertag« ein. Auf 3600 Meter Wassertiefe. Was soll das? Das heißt: Ich berge die Vorsegel, das Groß bekommt drei Reffs und wird an den Wind gestellt. Habe keine Lust, gegen einen Südwest 7 aufzukreuzen. Danach große Wäsche, großes Kämmen, frische Kleidung und ein leckeres Essen. Eine Kanne Tee tut mir gut. Fühle mich danach besser. Sitze auf dem Boden und genieße die relativ ruhigen Schiffsbewegungen. Paradoxerweise kommt mir währenddessen die Erkenntnis, dass diese Segelstellung in Zukunft eine Möglichkeit wäre, Stürme abzuwettern. Wir machen dann wahrscheinlich keine Fahrt voraus, verlieren aber auch nicht allzu viele Meilen.

Anderntags setzte ich meinen Kurs fort. Keineswegs überzeugt, das Richtige zu tun. Bücher mit schrecklichen Sturmerlebnissen, teils aus der Zeit der Windjammer, entmutigten mich, anstatt mich zu beflügeln. kathena nui hatte allerdings nur 5,5 Tonnen entgegenzustellen. Natürlich dachte ich täglich ans Kap. Warum sollte man Kap Hoorn nicht gegen den Wind runden? Die Rahsegler konnten nur 70 Grad am Wind segeln, bei Sturm 80 und weniger, und haben die Umrundung auch geschafft.

Diese Zerrissenheit setzte sich fort bis zum Erreichen der Le-Maire-Straße, einer Meerenge vor Kap Hoorn. Mit Brassfahrt, bei Nebel und Nieselregen, bei Sturmwind, Fallböen und Hagelschauern durcheilte ich diese berüchtigte Enge in der Nacht. Nur dem GPS-Gerät vertrauend. Stromwirbel und Kreuzseen verursachten Wasserfontänen, die beidseitig des Rumpfes zwei Meter über Deck hochspritzten. Eine gespenstische Atmosphäre verursachte der Regen, es sah so aus, als regnete es von unten nach oben.

Sonntag, 5. Nov. – 84. Tag. Kap Hoorn runde ich mit moderaten Winden, Hagel und eiskalten stürmischen Böen, die aus allen Richtungen einfallen. Sie kommen so rasch, dass ich es nicht immer schaffe, ins Ölzeug zu springen. Besonders wenn ich aus dem Schlafsackschlummer komme. Finger und Gesicht kribbeln bei zwei bis sieben Grad Luft. Heute neunmal Großsegel gerefft, siebenmal Vorsegel gewechselt, zwölfmal änderte sich die Windrichtung. Spüre, jede Meile muss erarbeitet werden. Ich kriege einen gehörigen Schrecken, als ich durchs Fernglas Kap Hoorn sichte. Zu viel Strecke mit Gegenwind liegt noch vor mir, um in Jubel auszubrechen.

Denn auch das westliche Seegebiet hinter Kap Hoorn bereitete mir große Sorgen. Zwar war in den nächsten Tagen weiterhin ein schneller Wind unterwegs, doch ich wurde zunächst von heftigen Stürmen verschont. Mein Alltag: die erwarteten Kreuzkurse. Das bedeutete Gischt, Dauerschräglage, Arbeit mit den Segeln. Alle paar Stunden fuhr ich eine Wende. Die Wende war meistens eine Halse. Gegen die Seen kam kathena nui einfach nicht mit dem Bug durch den Wind. Es gab auch Tage, da hatte ich bis zu vierzehn Reffmanöver allein mit dem Großsegel. Die Etmale lagen um die 80 Seemeilen. Mit mehr hatte ich auch nicht gerechnet, da ich, bedingt durch den Seegang, die Segel nicht hoch an den Wind stellen konnte. Dadurch wurde jede Strecke mehr als dreimal so lang.

Freitag, 1. Dez. – 110. Tag. Um 15 Uhr kachelt es. Wieder. Zum wievielten Male eigentlich in der letzten Woche? Keine Ahnung. Will es auch nicht wissen. Kein Zurückblättern im Logbuch. Analyse und Statistik finden nicht statt. Gedanke: Ich kann doch nicht gleich wieder die Tuche reduzieren. Was ist passiert? Um Mitternacht sind wir runter auf vier Quadratmeter. Alles geschieht sehr zögerlich. Zum Ende hin stehe ich am Mast. Lange. Was soll ich tun? Groß weg oder besser den Rest der Sturmfock? »Ganz schnell«, sagt der Kopf, »sonst wird es kritisch.« Und in der Tat, ein Brecher nimmt mir die Entscheidung ab. Er dreht das Boot, überspült Deck und Cockpit und legt uns bis zu 50 Grad auf die Seite. Ich stehe in Luv bereit. Löse eilig das Großfall, raffe das schlagende Tuch zusammen, bändsele es ein. Schade, damit ist der gute Kurs dahin.

Mit der gerefften Sturmfock hielt ich 80 Grad zum Wind und machte – vielleicht – zwei Knoten. Bei stürmischer See ist ein Erkennen der Fahrt schwer möglich. Mein Log war schon lange defekt. Mit diesem Sturm begann eine knappe Woche der Kaltfronten. Wir befanden uns auf 46 Grad südlicher Breite und 108 Grad westlicher Länge. Und ich hatte den Eindruck, die 40er sind schrecklicher als die 50er Breitengrade, denn die hatte ich nach »Zeitplan« durchsegelt. Immer mit Tuch, auch wenn manchmal nur mit wenigen Quadratmetern. Nie wurde ich zurückgeworfen. Ein Verdienst meiner »Munition« – viele kleine Sturmsegel.

Eine unschätzbare Hilfe war die Aries, meine mechanische Selbststeueranlage. Sie wirkte, so am Heck festgeschraubt, unanfechtbar, kampfstark, unerschrocken. Sie war es, die mir diese Fahrt überhaupt ermöglicht hat. Bei jedem Wetter hielt sie Kurs. Ich schrieb in mein Logtagebuch:

Samstag, 2. Dez. – 111. Tag. Sturmböen mit 10. Handgemessene Windstärke 10, das sind immerhin 50 Knoten. Aber es sind halt nur Böen. Zwei Minuten lang, auch mal fünf, ganz unterschiedlich. Und noch immer steht die gereffte Sturmfock. Sie stabilisiert Boot und Kurs. Fahrt voraus mache ich damit nicht. Das ist auch unwichtig, solange ich das Gefühl habe, alles für die Sicherheit getan zu haben. Die Seen sehen zwar gefährlich hoch aus, doch es fehlt ihnen das Bedrohliche, sie sind nicht steil.

Was machte ich in solchen Situationen? Nachdem der Kurs mithilfe der Aries eingestellt, die oder das Segel getrimmt waren, verholte ich mich unter Deck. Das Niedergangsluk wurde mit einer Talje verzurrt. War ich ausgekühlt, gab’s Kaffee oder Kakao – oder beides vermischt. Dabei genoss ich das Gefühl, überhaupt noch kochen zu können.

Natürlich verbrachte ich diese Stunden nicht im Liegen, sondern im Stehen am Niedergang oder vor den Fenstern, die rundum im Aufbau angebracht sind. Beobachtete, wie schaumiges Wasser sich über Deck und Cockpit ergoss. In diesem Sturm wurde die Plicht nur wenige Male gefüllt und auch nur wadentief. Dieser Kurs hatte was von Luftschaukeln. Einerseits musste ich versuchen, die Position zu halten, zum anderen durfte ich Boot, Material und mich nicht überbeanspruchen. Es lagen ja noch 12 000 Meilen gegen den Wind vor mir.

Bei aller Härte ging es mir noch gut. Das Boot war absolut dicht. Für die Bilge reichte ein Schwamm. Das einzige Wasser, das sich dort sammelte, kam aus den Taschen meines Ölzeugs.

Als sich der Samstagsturm endlich ausgetobt hatte, blieb es lange bei Westsüdwest 7. Ich setzte ein zweifach gerefftes Groß, und weiter ging es – voll gegen die alte Sturmsee. Das war wie Sandsackboxen. Nicht kritisch, aber wahnsinnig nass. kathena nui kam alle paar Minuten völlig zum Stillstand. Die enormen Wellen, die gegen sie standen, nahmen alle Fahrt aus dem Schiff. Der Bug bohrte sich in die Welle, und ich hatte den Eindruck, sie drückten uns gar ein Stück zurück. Ich notierte:

Sonntag, 3. Dez. – 112. Tag. Die Sonne scheint. Etwas. Das Deck ist stellenweise trocken. Um etwas für meine Moral zu tun, fasse ich den Entschluss, mich zu ordnen. Sorgfältig reibe ich mein Gesicht trocken, suche neue Wäsche raus, esse eine Schüssel Porridge. Meine Kajüte ist ein Chaos. Überall liegen Papier, Gerümpel, Kleidung. Eine geöffnete Dose Früchte hat den Kocher ertränkt. Und draußen? Diese Wellenberge deprimieren. Kurs und Speed vom Schlechtesten. Bin trotzdem guter Sonntagsstimmung. Gieße mir noch einen Becher Pulverkaffee auf. Hocke damit auf meinem angestammten Platz unten vor dem Kartentisch und träume so vor mich hin. Verliere mich in einem Vakuum des Nichtstuns. Bis, ja, bis es wieder auffrischt. 16 Uhr, Nordwest 7 bis 8. Jeder Sturm beginnt aus der Ecke, Nordwest. Mein erster Blick gilt dem Barometer – gefallen! Und der Druck fällt weiter. In der Kajüte kann ich die Anzeige aus allen Lagen sehen. Gut oder nicht gut? Tatsache ist: Der nächste Tiefdruckwirbel ist im Anmarsch. Der Himmel vergraut. Einheitlich matschig grau. Nieselregen. Nach dem Wind steht bald Welle. Völlig irreal meine Situation. Noch vor Stunden frische Wäsche mit »Hausgeruch«, jetzt in Allwetterkleidung – vom Langschäfter bis zum Südwester –, umgeben von einer graumilchigen See. Ein akzeptabler Kurs ist nicht möglich. Wind – vierkant von vorn. Es ist zum Mäusemelken.

Ganze 125 Seemeilen war ich in fünf Tagen vorangekommen. Der Zickzackkurs hatte was von Rumkarriolen. Was mich zermürbte, war, dass kein Wind länger als vier bis sechs Stunden die Richtung hielt. Festgeklammert an der Maststütze, nahm ich zur Kenntnis, dass der Luftdruck erneut stetig fiel.

Wie sollte das enden? Eine Nacht im Stehen und eine zuvor, sporadisch dösend, hatte ich schon hinter mich gebracht. Und jetzt zeichnete sich eine weitere Nacht ohne Ruhe ab. Der Druck fiel wie verrückt. Stunden später war es mit meiner Contenance vorbei. Eine fürchterliche Front zog auf, außerdem stand der alte Seegang hoch und steil. Die Seen legten uns 45 Grad auf die Seite. Dauerschräglage war ich inzwischen gewohnt, doch ich fühlte, dass es diesmal schlimmer kommen könnte. Ich blickte durch die Fenster in Luv. Sturzseen landeten hart und nass an Deck. Ich musste etwas tun. Schnell rutschte ich durchs Klappluk an Deck, barg den Rest Sturmfock und schlug die O-Fock ans Stag. O steht für Orkan. Das orangefarbene Segel hat ganze zweidreiviertel Quadratmeter. Doch gesetzt habe ich es nicht. Ich ging nämlich vor kahlem Mast (ohne Segel) auf Ablaufkurs (in die falsche Richtung).

Die See war erstmals auf dieser Polarroute teuflisch. Urplötzlich packten die Kämme wie Tatzen eines Urtiers das Schiff, schmissen es förmlich in das nächste Wellental. Alles geschah ohne Vorwarnung. Nicht wie üblich, wo eine oder zwei ungewöhnlich hohe Wellen einer Monsterwelle vorauslaufen. Es waren vor allem die langen Wellen mit sich überstürzenden Kämmen, mit steilen Abbrüchen, die mir Muffensausen bereiteten. Wieder unter Deck, schlug ich das Logtagebuch auf:

Montag, 4. Dez. – 113. Tag, 15 Uhr. Löcher. (See)Berge. Schaum. Ich habe es mit Gewalten zu tun wie nie zuvor. Einige Seen laufen mit einer Wucht an, als wollten sie uns verschlingen. Wie gelähmt schaue ich durchs Bullauge, das nach achtern geht. Wie sieht die nächste Periode aus? Wird sie uns zuschütten? Wird vor allem die Aries Kurs halten? Sie segelt mich und das gut getrimmte Boot. Ich entwickle U-Boot-Gefühle. Hohle Wellen, die uns treffen, klingen wie Wasserbomben im Krieg. Es rumpelt unterm Achterschiff wie nach einer Explosion. Die Wellen schlagen gegen den Rumpf, dann dauert es einen Moment, bis sie explodieren.

Dies hatte mit Segeln nicht viel zu tun. Es standen ja auch keine Segel. Nicht mal ein Minifetzen. Ich notierte im Stehen am Kartentisch weiter:

Das Leben in der Kajüte ist dunkel. Ein Petroleumlicht brennt vorsichtshalber nicht. Es könnte bei einer Kenterung Feuer verursachen. Das Leben ist aber auch ein einziges Abstemmen, Auffangen und Festhalten. Irgendwann kann ich mich nicht mehr halten, die Knie schmerzen, meine Arme machen schlapp. Ich verhole mich auf den Boden, wo ich gleich zweimal mit dem Rücken gegen irgendwelche Kanten pralle. Habe jegliche Kraft verloren. Egal. Ich müsste an Deck und selbst steuern. Die See schlägt uns fürchterlich. In der Ferne krachen die Wellen, als wollten sie uns verhackstücken. Kann mich nicht überwinden, an Deck zu gehen und die Pinne zu übernehmen. Durst? Interessiert nicht sonderlich. Aber Hunger meldet sich. Mir reicht ein Erdnussbutter-Knäcke.

Später schrieb ich weiter:

Mit der Dunkelheit ist es Orkan. Unterm Achterschiff explodiert wieder eine von diesen Seen, als hätte sie zu viel Luft geschluckt. Was meines Wissens die härteste Form eines Seeganges ist. Gang? Hier geht keine See, sie rollt und läuft. Besser wäre also von Seelauf zu sprechen. Er will uns vernichten. Die Schläge ans Schiff sind härter und lauter, als ich es je erlebt habe.

Das Wundersame: kathena nui passierte nichts. Ich staunte und bewunderte mein Schiff. Es arbeitete und kämpfte mit den Elementen. Eine Breitseite ließ uns bis über die Fenster wegtauchen. Der gesamte Aufbau wurde beim Aufrichten überspült. Ich dachte sofort an meine Fenster ringsum: 46 mal 14 Zentimeter sind in dieser Situation groß, 12 Millimeter dickes Acrylglas dünn. Stellte jedoch fest, dass die brechende See nie die Glasfläche im rechten Winkel traf. Das Schandeck wirkte als Wellenbrecher.

An Segelsetzen dachte ich nicht, aber an einen anderen Segler, der dieses Meer allerdings vor dem Wind durchsegelt hatte: Bernard Moitessier. Er schrieb: »Gott behüte mich davor, es zu wagen, hier gegen den Wind zu segeln.« Sein Schiff, ein Stahlbau von zwölf Meter Länge, wurde viele Male auf die Seite gelegt.

Erstarrt und ermattet blieb ich an diesem 113. Tag erst mal in der Kajüte. Ich kniff die Augen zusammen und horchte. Der Wind jaulte und stöhnte unverändert. Das Atmen machte mir Mühe.

Die Wassermassen schlagen weiter auf und gegen meine »Aluminiumbüchse«. Doch die Außenhaut ist 6 Millimeter dickes Blech und auf Rahmenspanten geschweißt. Trotz allen Vertrauens, Sturm macht mir immer Angst. Aber die hat nichts mit Sterben zu tun. Es ist die Furcht um den Mast, um die Segel, um eine brechende Pinne. Alles schiebt sich uns entgegen: Luft, Wasser, Lärm. Erbarmungslos. Es bricht aber nichts. Durch Spanten im Abstand von etwa 35 Zentimetern und vier verschweißte Schotts, davon zwei wasserdicht, wird eine schwer zu überbietende Festigkeit erreicht. Alle Luken sind aus Metall und verschraubbar. Ich kann wirklich behaupten: Mein Schiff ist dicht wie eine Tupperdose.

Das Lob der Vorzüge von kathena nui im Logbuch scheint zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Ermutigung gewesen zu sein. Einige Wellenberge hatten die Wucht eines mittleren Wasserfalls. Sie überspülten das Achterschiff völlig. Drückten das Heck unweigerlich nach unten, sodass die nächste Welle »einsteigen« konnte. Im Cockpit gurgelte nach solchen Schlägen das ablaufende Wasser lange nach.

Zurück zu den Logbucheinträgen dieses Tages:

Der Sturm weht weiter. Wütet mit mehr als 10 Beaufort. Direkt aus West. Direkt von vorn. Erst wenn er auf Südwest dreht, wird er schwächer werden. Wann? Noch steht jede Bö 10 Minuten, 15 Minuten. Das geht mächtig aufs Gemüt.

Vereinzelt warfen uns Wellen einfach aus dem Kurs, legten uns breitseits zur anrollenden See. Der Mast schlug dabei aufs Wasser. Ich war nervös. Hangelte mich irgendwann zum Niedergang und beobachtete das Meer von dort. Bisweilen prallten See und Boot hart aufeinander. Schleuderten das Wasser hoch in die Luft. Das Schiff schmierte dabei unrhythmisch ab. Das war gefährlich, ich musste etwas tun. Doch bei dieser rauen See war es riskant zu steuern. Ich befühlte meine Fingernägel, sofern sie nicht schon abgebrochen waren. Verwundert stellte ich fest, dass sie an Bord schneller, viel schneller wachsen als an Land. Hat das etwas mit der sauerstoffreichen Meeresluft zu tun? Seltsame Gedanken.

Mir grauste vor dem Dadraußen, wo ich ungeschützt den Elementen ausgesetzt war. Doch mir blieb keine Wahl, ich musste an Deck und von Hand steuern. »Schnell raus.« Es war nicht einfach, sich selber Befehle zu geben. In einer böenfreien Phase schob ich mich durchs Luk und pickte meinen Karabiner der Sicherheitsleine ein. Ließ mich auf die Bank sacken, kuppelte die Kette der Aries von der Pinne und steuerte selbst. Die Pinne fühlte sich eigenartig dick an. Außerdem erschien mir das Cockpit total exponiert. Es war grauenhaft. Der Spritzschutz überm Niedergang war schon lange weggezurrt. Es war dunkel und die Luft von Nässe zerstäubt. Von Deck wurde das Wasser weggepeitscht. Reste aus Vertiefungen riss der heulende Wind hinaus. Ich steuerte nach Gefühl – Südostkurs etwa. Das Boot durfte auf keinen Fall querschlagen, das war meine Aufgabe.

Nachts. Die Seen fallen von backbord ein. Kann nur auf Kurs bleiben, indem ich mit der Pinne auf jeden groben Wellenkamm reagiere. Sehen kann ich sie nicht. Nur spüren. Sitze in Luv, also mit dem Rücken zu ihnen. Eine Hand umschlingt die Pinne, die andere dient der Sicherheit. Damit halte ich mich an einer Klampe oder einem Tau fest, und manchmal greife ich auch in den Wind, wenn es zu stürzenden Krängungen kommt. Die Segel sind Gott sei Dank festgezurrt. Die Atmosphäre ein Rauschen, ein Pfeifen, ein Brüllen ums Rigg. Bilder von einem sozusagen nackten Deck ohne Mast nehmen von mir Besitz.

Ich zwang mich, an etwas anderes zu denken. Zum Beispiel an die wunderschönen Linien meines Schiffes. Mit der freien Hand fuhr ich eine Kurve nach. Aber ich schaffte es nicht, mich dauerhaft auf andere Gedanken zu bringen. Später schrieb ich ins Logbuch:

Es ist weiter stockdunkel. Habe ein ungutes Feeling, wenn die See direkt von achtern kommt. Dann entwickelt sich eine Geschwindigkeit, die mir nicht angenehm ist. Kopfüber ins Wellental kann dieser Kurs zum Verhängnis werden. Festgekrallt zwischen Pinne und Cockpitbeschlägen erwarte ich den Morgen.

Mit der Dämmerung wurde es zwar heller, aber ich konnte nichts an Weite erkennen. Gischt und Wellentürme machten die Atmosphäre unsichtig. Nur vereinzelt waren Brecher auszumachen. Sie stürmten heran, schluckten sich und wurden dadurch höher und höher. Wenn ich Glück hatte, stürzten sie neben uns ab. Ich habe durchgesteuert, angetrieben vom Adrenalin.

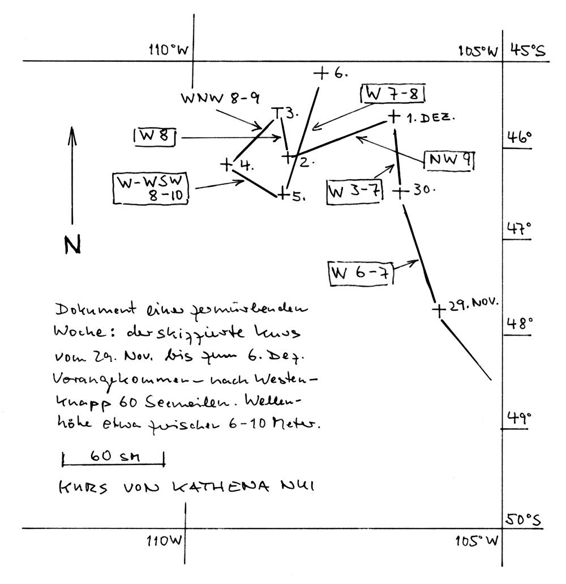

Endlich, gegen Mittag des 114. Tages, hatte sich der Sturm ausgeweht und uns über 60 Meilen zurückgetrieben. Ein West mit Stärke 7 war geblieben. Und jede Menge Seegang. Der Kurs am 115. Tag, Nikolaus, bereitete mir zwar weiter Bauchschmerzen, aber er bescherte endlich Ruhe. Kojenruhe. Und ein Etmal von 92 Seemeilen. Nur wohin? Rund 50 Meilen östlich der neuen Position war ich schon am 1. Dezember gewesen (siehe Skizze).

Die Stürme setzten sich fort. Etwa drei Fronten pro Woche zogen durch. Das ging so bis zum Kap Leeuwin/Australien. Ich gewöhnte mich nie daran. Schwere Stürme waren mit Sorge verbunden. Immer. Eine Sturmtaktik hatte ich eigentlich nicht zur Hand. Ich regelte die Dinge nach Bedarf, Gefühl und Geschwindigkeit. Die Grundregel aber war: Bei 8 Beaufort hielt ich noch gegen an – mit Sturmfock und drei Reffs im Großsegel. Legte der Sturm zu, etwa auf 9 oder 10, nahm ich die Sturmfock weg und versuchte mit dem Rest Großsegel die Position zu halten. Bei Orkan über 11 Beaufort nahm ich auch den allerletzten Fetzen Segel weg und versuchte es mit Ablaufen.

Man muss das Wasser schon sehr mögen, um nach jedem Sturm erneut auf Kurs zu gehen und nicht den nächstliegenden Hafen anzusteuern. Trotzdem war ich der tristen Anblicke, die mir die Seekarte (dürftiges Vorankommen) und das Meer boten, überdrüssig und hing mal wieder meinen Erinnerungen nach. Ob ich wollte oder nicht, die Rückblende an eine große Stille ließ sich nicht aufhalten.

Nach einem Monat Unterwegssein saß ich mit kathena nui an einem frühen Septembermorgen in den Mallungen am Äquator fest. Peng. Aus war’s mit dem schnellen Segeln. Es wurde schwachwindig, und die Segel schlugen in der Dünung. Von schönen sechs Knoten Fahrt plumpsten wir förmlich innerhalb von zwei Stunden hinein in die große Flaute auf null Knoten.

Eine ganze Woche am Stück herrschte weitgehend Windstille. Die Dünung ließ den Mast durch den Himmel jagen. Um ihm mehr Halt zu geben, ließ ich das Großsegel mit zwei Reffs stehen. Es knirschte an Bord. Taue und Blöcke schlugen wie wild um sich. Ich musste mich beim Gang über Deck sogar festhalten, dermaßen stark rollte mein Boot.

Kleine Windkunde: Die Zone der Mallungen, auch Doldrums und Kalmen genannt, nimmt das Gebiet zwischen dem Nordost- und Südostpassat ein. Fester Luftdruck mit unbeständigen Winden oder längeren Windstillen, starke Bewölkung, viel Regen, heftigste Gewitter sind die Folge der wasserdampfreichen Luft, die hier durch die beiden Passate zusammengeführt wird. Die normale Ausdehnung der Mallungen (altdeutsch und ein schönes Wort) im Atlantik beträgt 300 Seemeilen, im Mittel zwischen dem Äquator und zehn Grad Nord.

Die Dünung verebbte langsam. Blauer Himmel knallte auf blaues Wasser. Stille. Ein Gefühl von Aufatmen stellte sich ein, denn der Passat (noch ein schönes Wort) zuvor war sehr rabiat gewesen mit weißen Kämmen, sandigem Wüstenwind und viel Nässe.

Etmale waren trotz Stille noch vorhanden. Mit schwachen Tagesdistanzen von 20, 42, 28 … arbeiteten wir uns voran. Diese Seemeilen waren nur mit Schweiß und Aufmerksamkeit zu bewältigen.

Windstille in den Tropen bedeutet, das Thermometer steigt und damit auch der Durst. Obendrein gab es keine Kühlmöglichkeit an Bord. Alles war lauwarm. Ich blieb dennoch aktiv: Segel hoch, bergen, einreffen, ausreffen, ausbaumen, Segel einsacken. – Nicht genug, ich setzte fort: Beiboot auspacken, Boden einlegen, es zu Wasser lassen, wegpaddeln. Ich machte mir tatsächlich bei 35 Grad Celsius die Mühe, mit dem Dingi eine weite Runde um mein Boot zu paddeln. Ich wollte meine kathena nui in ganzer Figur aus der Ferne anschauen.

Die Windstille dehnte sich mehr und mehr aus. Die See wurde absolut platt. Das ewige Klick-Klack am Mast war kaum noch wahrzunehmen. Doch die Flaute schenkte mir die nötige Kraft, dem nächsten Wetter zu begegnen. Die Stille tat mir gut. Es gab Tage, wo ich nur mit einem Fetzen Segeltuch auf dem Meer trieb und an die 20 Stunden durchgeschlafen habe. Gestört von rein gar nichts. Ich nutzte die Flaute, um zu schwimmen, an Deck zu liegen, um Fische, Seevögel und Wolkenbilder zu beobachten, wobei die Himmelswölbung die meiste Zeit geschlossen war. Die Wolkenschicht saß auf dem Wasser wie ein Deckel auf dem Topf. Dabei dachte ich, Mensch, es geht dir gut, und dankte wieder einmal Gott, dass er den Stürmen Windstillen gegenübergestellt hat. Windstille auf offener See? Tut mir gut. Ich dachte an Jesus, der 40 Tage in die Wüste ging und sich mit Stille und Hitze konfrontiert sah.

Nach der Hitze des Tages lag ich im Cockpit mit Kissen und Wolldecke als Unterlage, um dort zu nächtigen. Total entspannt und irgendwie glücklich. Die Ruhe während meiner Reise war selten völlig ungestört, denn Segel vibrieren, Fallen schlagen, das Wasser plätschert am Rumpf entlang. Doch Stille ist die heimliche Sehnsucht des Menschen. Wie sich Stille anhört, davon bekommt man am besten eine Ahnung in den Mallungen des Äquators. Die Dünung des Ozeans ist zum Stillstand gekommen, die Dinge, die Krach und Lärm verursachen, sind gebändigt. In dieser Stille schob ich abends ein Abba-Band in den Kassettenrecorder – und es geschah erst mal nichts. Angespannt lag ich auf der Bank. Absolute Stille hat etwas Magisches. Nach einer Ewigkeit kam endlich der Ton – »I have a dream«. Mich berührte das Lied sehr, auch wenn es ein Popsong war. In dem Moment bedeutete mir die Musik den ganzen Ozean.

Die Musikstunde war fortan jeden Abend die Krönung. Kein Laut, keine Störung, kein Tun unterbrach sie. Es gab lediglich die melodische Musik, das Meer, mein Boot und mich. Selten habe ich mich so frei gefühlt, unerreichbar auf dem Atlantik treibend. Kein Licht am Horizont, kein Mond, kein Stern am Himmel. Ich dachte an Bernard Moitessier, der auch ohne Maschine unterwegs gewesen war und geschrieben hatte: »Es ist wundervoll, Wind zu haben. Es ist ebenso wundervoll, keinen Wind zu haben und nicht einmal zu wissen, seit wie lange nicht mehr.«

Recht hatte er.

Als ich auf See ging, wollte ich fliehen, weg sein, zu mir kommen. Das ist mir in diesen Tagen und Nächten gelungen. Die einzige nennenswerte Veränderung war die Zeit.

Eintragung im Logbuch:

Nach dem achten Tag brauche ich frische Luft und das Logbuch neues nasses Futter: Gischt. Es hat ganz schön aufgebrist. Südost. Ein Amwindkurs. Windstärke 6 etwa. Gebe gleich mal einen Schrick in die Schoten. 7 bis 8 Knoten Fahrt und angenehme Schräge. Mit ein wenig Humor: Kap-Hoorn-Kurs liegt an. Urplötzlich bestimmen Kreuzseen das Bild. Zerfetzt vom Bug, fliegen die Gischtfluten hoch und sacken jäh zusammen. Adieu, liebe Kalmen.