Zuweilen scheint ein einziges Jahr unsere Welt ins Wanken zu bringen. Im Westen war 1776 ein solcher Augenblick. In Amerika wuchs sich ein Steuerboykott zur Revolution aus; in Glasgow vollendete Adam Smith seinen Wohlstand der Nationen, das erste und größte Werk der politischen Ökonomie; in London kam Edward Gibbons Verfall und Untergang des Römischen Reiches in die Buchläden und wurde über Nacht zur Sensation. Große Männer vollbrachten große Taten. Am 22. März selbigen Jahres indes befand sich James Boswell – neunter Gutsherr auf Auchinleck, verhinderter Literat und ehrgeiziger Schmeichler der Reichen und Berühmten – nicht in einem Salon voll sprühender Geister, sondern in einer Kutsche auf dem matschigen Weg nach Soho, einem Anwesen vor Birmingham in den englischen Midlands (Abbildung 10.1).

Aus der Ferne mochten der Uhrenturm, der Kutschweg und die palladianische Fassade geradewegs den Anschein jener Art von Gutshof erwecken, in die Boswell gern zu Tee und Artigkeiten einkehrte, doch beim Näherkommen zerstreuten das Lärmen und Klirren niederfahrender Hämmer, quietschender Drehbänke und fluchender Arbeiter jede solche Anwandlung. So sah kein Schauplatz eines Jane-Austen-Romans aus. Was sich hier darbot, war eine Fabrik. Und trotz seiner Stellung und Ambitionen wollte Boswell sie sehen, denn nichts auf der Welt war mit Soho vergleichbar.

Alles an der Fabrik erfüllte Boswells Erwartungen: ihre Hunderte von Arbeitern, die »ungeheure Größe und geniale Konstruktion einiger Maschinen«, und vor allem ihr Besitzer, Matthew Boulton ( »ein Eisenhäuptling«, wie Boswell ihn titulierte). Seinem Tagebuch vertraute Boswell an: »Ich werde niemals Mr. Boltons [sic] Ausspruch zu mir vergessen: ›Ich verkaufe hier, wonach alle Welt verlangt – Kraft.‹«11*

Es waren Männer wie Boulton, welche die düsteren Vorhersagen politischer Ökonomen Lügen straften. Als sich Boswell und Boulton 1776 begegneten, hatte sich die gesellschaftliche Entwicklung des Westens seit den eiszeitlichen Jägern und Sammlern, die auf Nahrungssuche die Tundra durchstreift hatten, gerade einmal mühsam auf 45 Punkte nach oben gearbeitet. Binnen der folgenden 100 |474|Jahre schoss sie indes um weitere 100 Punkte in die Höhe. Die Verwandlung war schier unglaublich, sie stellte die Welt auf den Kopf. 1776 lagen Osten und Westen immer noch Kopf an Kopf, nur geringfügig oberhalb der alten massiven Decke von 43 Punkten, an der bislang jede weitere Entwicklung abgeprallt war. Ein Jahrhundert später hatte der Verkauf von Kraft den westlichen Vorsprung in westliche Vorherrschaft verwandelt. Der Dichter William Wordsworth schrieb 1805:

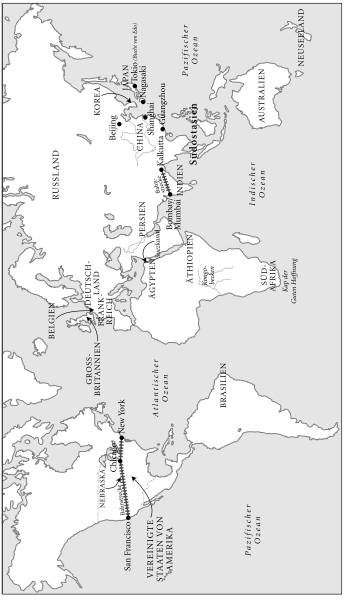

Abbildung 10.1: Der Verkauf von Kraft

Die Wiege der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts.

Es war nun wirklich

Damals die Stunde allgemeiner Gärung:

Die Sanftesten erschienen aufgerührt,

Und Aufstand, Streit der Leidenschaften und

Der Meinungen erfüllten selbst die Räume

Der friedlichsten Behausungen mit Unruh’

Und lärmendem Disput. Zu einer Zeit

Schien uns der Boden unseres Alltagsdaseins

Zu heiß geworden, um darauf zu treten.

Oft sagt’ ich da (und später, in Erinnerung

An damals, oft): »Welch eine Parodie

Auf die Geschichte, auf Vergangenheit

Und Zukunft, ist dies hier!«2

|475|Fürwahr, was für eine Parodie – zumindest der Vergangenheit, allerdings durchaus nicht dessen, was die Zukunft noch bringen sollte. Die allgemeine Gärung stand in Wirklichkeit erst am Beginn, und im Lauf des folgenden Jahrhunderts geriet die westliche Entwicklung außer Rand und Band. In jeder Grafik (wie Abbildung 10.2), deren vertikale Achse ausreichend Raum für die 906 Punkte bietet, bei denen der Westen gegenwärtig angelangt ist, schrumpft das Auf und Ab, schrumpft jeder Vorsprung und Rückstand, schrumpfen alle Triumphe und Tragödien, die in den ersten neun Kapitel dieses Buches ausgebreitet wurden, zur Bedeutungslosigkeit zusammen. Und alles dank dessen, was Boulton verkaufte.

Die Welt hatte natürlich schon vor Boulton »Kraft« gehabt. Was er verkaufte, war bessere Kraft. Über Jahrmillionen hinweg war nahezu die gesamte Kraft, mit der sich Gegenstände oder Erdreich bewegen ließen, Muskelkraft gewesen. Muskeln leisten zwar Bemerkenswertes – mit ihrer Hilfe wurden die Pyramiden und der Grand Canal in Irland gebaut –, doch sie haben ihre Grenzen. Am offenkundigsten ist, dass Muskelkraft von Arbeitstieren und menschlichen Arbeitskräften stammt, und diese benötigen Nahrung, Schutz, häufig Brennstoff und Kleidung. All dies wird aus Pflanzen oder anderen Tieren gewonnen, die ebenfalls Nahrung, Schutz etc. brauchen. Und alles in dieser Kette erfordert letztlich Land. Während sich also in den Kerngebieten des 18. Jahrhunderts Land in ein knappes Gut verwandelte, wurde Muskelkraft teuer.

Jahrhundertelang hatten Wind und Wasser die Kraft der Muskeln verstärkt, hatten Schiffe angetrieben und Mühlsteine bewegt. Doch Wind und Wasser stoßen ebenfalls an Grenzen. Sie sind nur an bestimmten Orten verfügbar; Flüsse können im Winter zufrieren oder im Sommer versiegen, und wann immer die Luft drückend wird, geraten Windmühlenflügel ins Stocken.

Was man brauchte, war eine Kraft, die transportabel war, sodass man sie zum Ort der Arbeit bringen konnte, statt die Arbeit zu ihr zu tragen; sie musste verlässlich sein, sodass sie nicht von den Wetterverhältnissen abhing; und raumneutral, sodass sie nicht Abertausende von Hektar Wald- und Ackerland verschlang. Die Eisenhüttenmeister von Kaifeng erkannten im 11. Jahrhundert, dass Kohle eine Antwort bot, aber auch die hatte ihre Grenzen: Sie konnte Energie nur als Hitze freisetzen.

Der Durchbruch – Hitze in Bewegung zu verwandeln – gelang im 18. Jahrhundert und begann in den Kohlebergwerken selbst. Entwässerung, im Bergbau Wasserhaltung genannt, war dort ein stetes Problem. Die Stollen ließen sich zwar mit Muskelkraft und Eimern entwässern (ein findiger englischer Zechenbesitzer spannte 500 Pferde vor eine Eimerkette), aber diese Methode war ungemein teuer. Im Rückblick erscheint die Lösung offenkundig: Verwende zur Wasserhaltung |476|Maschinen, die mit Kohle aus der Mine gefüttert werden, statt Tiere, die Hafer fressen. Doch das war leichter gesagt als getan.

Abbildung 10.2. Allgemeine Gärung

Die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten beiden Jahrtausenden zeigt den vom Westen angeführten rasanten Aufstieg seit Beginn des 19. Jahrhunderts, der dem ganzen Drama der vorangegangenen Weltgeschichte spottete.

Die östlichen und westlichen Kerngebiete benötigten im 18. Jahrhundert Kohle, und beiden machte das Grubenwasser zu schaffen, doch es waren britische Maschinenbauer, die eine Antwort darauf fanden. Wie in Kapitel 9 gesehen, begünstigte die atlantische Wirtschaft hier, am äußersten Nordwestsaum Europas, eine halbwissenschaftliche Maschinentüftelei. Aus ihr erwuchsen genau die richtigen Fachleute, die zur Lösung des Problems erforderlich waren, verband sich bei ihnen doch Geschäftstüchtigkeit mit praktischer Erfahrung in Metallverarbeitung und einigen physikalischen Grundkenntnissen. Solche Männer gab es auch in China und Japan, aber sie waren selten, und soweit wir wissen, hat keiner von ihnen je an einer mit Kohle befeuerten Maschine gebastelt.

Die erste funktionstüchtige Pumpe im Westen namens »Miner’s Friend« wurde 1698 in England patentiert. Sie verbrannte Kohle, um Wasser zum Kochen zu bringen, und ließ den Dampf in einem Behälter kondensieren, sodass Unterdruck entstand. Per Hand wurde dann ein Ventil geöffnet und über eine Saugleitung Wasser aus der Grube in den Behälter gehoben. Nun schloss man das Ventil wieder und heizte ein, um das Wasser, wiederum mit Dampfkraft, über den Auslass in eine Druckleitung zu pressen. Dieser der Schwerkraft trotzende |477|Prozess von Verdampfung und Kondensation wiederholte sich ein ums andere Mal.

Die Miner’s Friend war langsam, bewältigte nur einen Wasserhub von zwölf Metern und hatte die entschieden unfreundliche Neigung zu explodieren, aber sie war (gewöhnlich) immer noch billiger, als Hunderte von Pferden zu füttern. Sie inspirierte auch weitere Konstruktionsexperimente, doch selbst die verbesserten Maschinen blieben wahre Energieschleudern. Weil ein und derselbe Kessel zum Verdampfen wie zur Kühlung des Wassers benutzt wurde, um den Unterdruck zu erzeugen, musste der Behälter für jeden Hub wieder neu erhitzt werden. Selbst die besten Maschinen wandelten weniger als ein Prozent der Kohleenergie in Kraft zum Wasserpumpen um.

Jahrzehntelang beschränkte dieser geringe Wirkungsgrad die Dampfkraft auf die alleinige Aufgabe der Grubenentwässerung, und selbst hier forderte ihr Einsatz einen erheblichen Preis: »Der hohe Brennstoffverbrauch dieser Maschinen stellt einen gewaltigen Nachteil für die Gewinne unserer Bergwerke dar«, klagte ein Minenfachmann, »diese hohe Belastung kommt fast einem Verbot gleich.«3 Wer als Unternehmer die Kohle erst aus den Bergwerken zu seinen Fabriken schaffen musste, für den waren Dampfmaschinen schlicht zu teuer.

Dafür waren Maschinen ein Plaisier für Gelehrte. Die Universität Glasgow kaufte die Miniaturversion einer Dampfmaschine, doch als keiner der Professoren sie in Gang zu bringen vermochte, landete sie 1765 in der Werkstatt von James Watt, der für die Universität mathematische Instrumente fertigte. Watt bekam sie in Gang, doch ihr schlechter Wirkungsgrad war dem tüchtigen Handwerker ein Gräuel. Fortan machte er sich neben seinen anderen Arbeiten besessen auf die Suche nach besseren Wegen zur Wasserverdampfung und -kondensation, bis ihm eines schönen Sonntagnachmittags

der Gedanke in den Kopf schoss, dass der Dampf als elastischer Körper in ein Vakuum strömen würde und, falls eine Verbindung zwischen dem Zylinder und einem ausgepumpten Kessel hergestellt würde, er in diesen einströmen und dort kondensieren würde, ohne den Zylinder abzukühlen. … Beim Golfhaus angelangt, hatte ich die ganze Sache in meinem Kopf fertig.4

Da es Sonntag war, blieb dem gottesfürchtigen Mann zunächst nichts anderes übrig, als Däumchen zu drehen, doch am Montagmorgen machte sich Watt sofort daran, ein neues Modell zusammenzuschrauben, bei dem der Kondensator vom Verdampfungszylinder getrennt war. Statt einen Zylinder abwechselnd zu erhitzen und zu kühlen, blieb der Kessel nun heiß, der Kondensator dagegen kalt, was den Kohleverbrauch um beinahe vier Fünftel senkte.

Dies warf ein Bündel neuer Probleme auf, doch Watt werkelte Jahr um Jahr unbeirrt weiter. Seine Frau starb, sein Finanzier ging Bankrott, und immer noch schaffte er es nicht, einen verlässlichen Betrieb der Maschine zu gewährleisten. Doch 1774, gerade als Watt die Tüftelei für eine beständigere Arbeit an den Nagel |478|hängen wollte, kam ihm der Eisenhäuptling Matthew Boulton zu Hilfe, indem er die Beteiligung von Watts verschuldetem Finanzier erwarb und den Maschinenbauer nach Birmingham verfrachtete. Boulton brachte nicht nur Geld mit, sondern auch den genialen Eisenspezialisten und Erfinder John »Iron Mad« Wilkinson. (Wilkinson glaubte, dass alles aus Eisen gemacht werden sollte, einschließlich seines eigenen Sarges.)

Nur sechs Monate später schrieb Watt seinem Vater – für mich die zweitgrößte Untertreibung aller Zeiten (zur größten komme ich noch weiter unten in diesem Kapitel) –, dass seine Maschine nun »recht erfolgreich« sei5. Bei einer großen öffentlichen Vorführung im März 1776 pumpte die Maschine von Watt und Boulton in genau 60 Minuten eine Wassersäule von 20 Meter aus einem Schacht herauf und verbrannte dabei nur ein Viertel so viel Kohle wie ältere Dampfmaschinen.

Kein Wunder, dass Boulton überschwänglich war, als Boswell in jenem Monat Soho besuchte. Nun, da die Maschinen auch außerhalb der Zechen selbst kosteneffizient waren, konnten die Bäume in den Himmel wachsen. »Wenn wir … 100 kleine Maschinen … und 20 große fertig hätten, so könnten wir sie alle leicht losschlagen«, schrieb Boulton an Watt. »Fahren wir das Heu ein, solange die Sonne scheint.«6

Und das taten sie, obwohl selbst sie wahrscheinlich über einige der Kunden erstaunt waren, die an ihre Tür klopften. Die ersten Fabrikanten, die sich auf die Dampfkraft stürzten, waren Hersteller von Baumwolltuch. Baumwolle gedieh in Westeuropa nicht, und bis zum 17. Jahrhundert hatten die Briten gewöhnlich das ganze Jahr über kratzende, schweißtreibende Wolle getragen, wobei sie im Allgemeinen auf Unterwäsche ganz verzichteten. Als Händler daher leichtes, bunt bedrucktes Baumwolltuch aus Indien importierten, war es nicht erstaunlich, dass sie damit reißenden Absatz fanden. »Es kroch in unsere Häuser, unsere Schränke, unsere Schlafzimmer«, erinnerte sich Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe, im Jahr 1708. »Vorhänge, Kissen, Stühle und schließlich die Betten selbst waren nichts als Kattun oder Indiennes.«7

Die Importeure machten ein Vermögen damit, aber Geld, das für indische Baumwolle ausgegeben wurde, konnte natürlich nicht ein zweites Mal zum Kauf britischer Wolle verwendet werden. Die Lobby der Wollmagnaten sorgte im britischen Parlament daher für ein Einfuhrverbot von Baumwolltuch, woraufhin andere Briten Rohbaumwolle importierten (was legal blieb) und ihr eigenes Tuch woben. Leider war es nicht so gut wie das indische, und noch in den 1760er Jahren betrug der Markt für britisches Baumwolltuch nur ein Dreißigstel des britischen Wollmarktes.

Baumwolle hatte allerdings einen großen Vorzug: Die arbeitsaufwändige Aufgabe, ihre Fasern zu Garn zu spinnen, ließ sich mechanisieren. Etwa 10 000 Jahre lang waren in der Textilproduktion flinke Frauenfinger vonnöten gewesen, um Büschel von Wolle oder Fasern auf Spindeln zu drehen. Wir haben in Kapitel 7 gesehen, dass chinesische Spinnereien seit Beginn des 14. Jahrhunderts ihre Produktivität |479|mit Maschinen erhöhten, die von Wasser und Zugtieren angetrieben wurden. Diese Maschinen wurden in den folgenden Jahrhunderten gebräuchlicher und vermehrten den Ausstoß stetig, doch der britische Schritt zur Mechanisierung machte alle überkommenen Techniken überflüssig. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts brauchte eine Spinnerin mit einem pedalgetriebenen Spinnrad 200 Stunden, um ein Pfund Garn herzustellen.1* Ein Jahrhundert später schafften außergewöhnliche Geräte mit noch außergewöhnlicheren Namen – Hargreaves’ Jenny, Arkwright’s Throstle, Crompton’s Mule – dieselbe Arbeit in drei Stunden. Und die Selfaktor, die selbsttätige Spinnmaschine von Richard Roberts, erfunden 1824, benötigte dazu gerade einmal eine Stunde und 20 Minuten. Aufgrund ihrer immer gleichen Bewegungsabläufe eigneten sich die Maschinen ideal für den Einsatz von Dampfkraft und die Konzentration in großen Fabriken, und die erste Spinnerei, die gänzlich mit Dampfmaschinen betrieben wurde (geliefert selbstverständlich von Boulton und Watt), eröffnete 1785.

Maschinen machten britisches Baumwolltuch noch billiger, feiner, fester und gleichmäßiger als selbst indisches. Die britischen Baumwolltuchexporte stiegen zwischen 1760 und 1815 um das Hundertfache, wodurch sich das Baumwollgeschäft von einer nachrangigen Industrie zur Quelle von beinahe einem Zwölftel des Nationaleinkommens mauserte. 100 000 Frauen, Männer und (besonders) Kinder schufteten zwölf und mehr Stunden am Tag an sechs Tagen in der Woche in den Fabriken und überfluteten den Markt mit so viel Baumwolle, dass der Garnpreis von 38 Schilling pro Pfund 1786 auf unter sieben Schilling 1807 absackte. Obwohl die Preise purzelten, schossen die Profite dennoch weiter nach oben, weil schlicht die Märkte expandierten.

Die geographischen Gegebenheiten machten Baumwolle zur perfekten Industrie für Großbritannien. Weil der Rohstoff in Übersee wuchs, vermehrte er daheim nicht die Konkurrenz um Land. Stattdessen wandelten die Amerikaner, begierig auf britisches Bargeld, Millionen von Hektar Land in Baumwollplantagen um und ließen Hunderttausende von Sklaven auf ihnen arbeiten. Die Produktion schoss von 3000 Ballen 1790 auf 178 000 Ballen 1810 und 4,5 Millionen Ballen im Jahr 1860 in die Höhe. Britische Innovationen in der Tuchindustrie regten amerikanische Innovationen auf den Plantagen an, wie Eli Whitneys Egreniermaschine, die Cotton Gin, mit der sich die Baumwollfasern noch preisgünstiger von den klebrigen Samen reinigen ließen als selbst durch Sklavenfinger. Das amerikanische Baumwollangebot stieg gleichauf mit der britischen Nachfrage, was die Preise niedrig hielt, die Spinnerei- und Plantagenbesitzer reich machte und auf beiden Seiten des Atlantiks riesige neue Arbeiterarmeen entstehen ließ.

Daheim in Großbritannien sprangen die technischen Innovationen von einer Industrie auf die nächste über. Der wichtigste Sprung ereignete sich in der Eisenverarbeitung, |480|jener Industrie, die andere neue Industrien mit Ausrüstungsgütern versorgte. Britische Eisenfabrikanten kannten die Eisenschmelze mit Koks seit 1709 (sieben Jahrhunderte nach den Chinesen), hatten jedoch Schwierigkeiten, die bei der Koksverhüttung benötigte hohe Hitze in ihren Öfen kontinuierlich zu halten. Nach 1776 ermöglichten die Maschinen von Boulton und Watt die Lösung des Problems durch dampfgetriebene Gebläse, und binnen einer Dekade konnten durch das Puddel- und das Walzverfahren von Henry Cort (so wohlklingend benannt wie irgendeine Technik der Baumwollspinnerei) die verbleibenden technischen Schwierigkeiten überwunden werden. Die Eisenfabrikation befand sich auf demselben Pfad wie die Baumwollindustrie: Die Arbeitskosten stürzten in den Keller, während Beschäftigung, Produktivität und Gewinne explodierten.

Boulton und seine Konkurrenten hatten die Grenzen der Energieausbeutung gesprengt. Obwohl ihre Revolution mehrere Jahrzehnte benötigte, um sich zu entfalten (um 1800 produzierten britische Fabrikanten immer noch dreimal mehr Energie mit Wasserrädern als mit Dampfmaschinen), war es dennoch die größte und schnellste Transformation der gesamten Weltgeschichte. In drei Generationen sprengte der technologische Wandel jene harte Decke, an der jede weitere Entwicklung bislang gescheitert war. Bis 1870 produzierten britische Dampfmaschinen bereits vier Millionen Pferdestärken, das Äquivalent von 40 Millionen Arbeitern, die – wäre die Industrie noch von Muskelkraft abhängig gewesen – mehr als das Dreifache der britischen Jahresgetreideproduktion verzehrt hätten. Fossiler Brennstoff machte das Unmögliche wahr.

Die Einwohner nennen meine Heimatstadt, Stoke-on-Trent in den englischen Midlands, gerne die Wiege der industriellen Revolution. Diesen Ruhm beansprucht sie als Herz der britischen Töpferei-Industrie, wo Josiah Wedgwood in den 1760er Jahren die Vasenherstellung mechanisierte. Die industriemäßige Töpferei durchdrang in Stoke alles. Selbst meine eigenen frühesten archäologischen Erfahrungen als Jugendlicher standen gänzlich in Wedgwoods Schatten, als ich beinahe zwei Jahrhunderte später Ausschusskannen aus einer riesigen Schutthalde hinter der Fabrik von Thomas Whieldon rekonstruierte, wo Wedgwood sein Handwerk gelernt hatte.

Stoke war auf Kohle, Eisen und Ton erbaut, und als ich jung war, standen die meisten seiner Arbeiter noch vor Tagesanbruch auf und gingen auf die Zeche, ins Stahlwerk oder in die Töpferei. Mein Großvater war Stahlarbeiter, und mein Vater ging noch vor seinem 14. Geburtstag von der Schule ab, um im Bergwerk zu arbeiten. In meiner Schulzeit betete man uns unablässig vor, wie unsere Vorfahren mit Beherztheit, Charakterfestigkeit und Erfindungsreichtum Großbritannien groß gemacht und die Welt verändert hatten. Doch soweit ich mich entsinne, erzählte |481|uns niemand, warum es gerade unsere Hügel und Täler und nicht andere an fremden Orten gewesen waren, die zur Wiege der jungen Industrie wurden.

Genau an dieser Frage scheiden sich im Streit um die große Divergenz zwischen West und Ost die Geister. War es tatsächlich unausweichlich, dass sich die industrielle Revolution in Großbritannien ereignete (tatsächlich in und um Stoke-on-Trent) und nicht irgendwo anders im Westen? Falls nicht, war es unvermeidlich, dass sie im Westen und nicht irgendwo anders stattfand? Oder auch nur: dass es überhaupt dazu kam?

Ich habe in der Einleitung dieses Buches bemäkelt, dass die Experten, die Antworten auf diese Fragen anbieten, nur selten weiter als vier oder fünf Jahrhunderte zurückblicken, obwohl sie tatsächlich darum kreisen, ob die westliche Vorherrschaft nicht bereits seit noch fernerer Zeit vorgezeichnet war. Ich hoffe, es ist bis hierhin klar geworden, dass wir bessere Antworten erhalten, wenn wir die industrielle Revolution in die lange historische Perspektive rücken, die ich in den ersten neun Kapiteln dieses Buches umrissen habe.

Die industrielle Revolution war einzigartig darin, wie stark und schnell sie die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieb, doch im Übrigen war sie all den anderen Aufschwüngen der früheren Geschichte sehr ähnlich. Wie all jene Phasen (relativ) schneller Entwicklung ereignete sie sich auf einem Territorium, das bis kurz zuvor eher am Rande der Hauptschauplätze gelegen hatte. Seit den Ursprüngen der Landwirtschaft hatten sich die maßgeblichen Kerngebiete durch verschiedene Kombinationen von Kolonialisierung und Nachahmung ausgebreitet, wobei Bevölkerungen an der Peripherie übernahmen, was im Kerngebiet funktionierte, und es an zuweilen sehr unterschiedliche Verhältnisse in den Randgebieten anpassten. Manchmal offenbarte dieser Prozess Vorteile der Rückständigkeit, wie im 5. Jahrtausend v. u. Z., als Bauern erkannten, dass die einzige Überlebensmöglichkeit in Mesopotamien die Bewässerung war, wodurch sich die Region in der Folge zu einem neuen Kerngebiet ausbildete; oder als sich Städte und Staaten im 1. Jahrtausend v. u. Z. in den Mittelmeerraum ausdehnten und neue Muster des Seehandels entwickelten; oder als nordchinesische Bauern nach 400 u. Z. nach Süden flohen und die Region jenseits des Jangtse in ein neues vorgeschobenes Reisanbaugebiet verwandelten.

Als das westliche Kerngebiet sich im 2. Jahrtausend u. Z. aus dem Mittelmeerraum heraus nach Norden und Westen ausdehnte, entdeckten die Westeuropäer schließlich, dass sich ihre geographische Isolation, die so lange Quelle ihrer Rückständigkeit gewesen war, durch neue Schifffahrtstechniken in einen Vorteil ummünzen ließ. Eher zufällig als planvoll begründeten sie neue Arten von Seereichen, und als ihre neuartige atlantische Wirtschaft die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieb, erwuchsen aus ihr gänzlich neue Herausforderungen.

Es gab keine Garantie, dass die Europäer ihnen gewachsen sein würden. Weder die Römer (im 1. Jahrhundert u. Z.) noch die Chinesen der Song-Dynastie (im 11. Jahrhundert) hatten es vermocht, die Decke zu einer neuartigen Entwicklungsdynamik |482|zu durchbrechen. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass Muskelkraft die endgültige Energiequelle bleiben würde; dass nicht mehr als zehn bis 15 Prozent der Menschen je würden lesen können; dass Städte niemals über etwa eine Million Einwohner, Armeen nie über etwa ebenso viele Soldaten hinauswachsen würden, und dass – als Folge davon – der Index der gesellschaftlichen Entwicklung niemals einen Wert erreichen würde, der den Bereich der unteren 40er überschritte. Doch im 18. Jahrhundert setzten sich die Menschen im Westen über diese Schranken hinweg. Indem sie Kraft verkauften, spotteten sie allem, was es bis dahin gegeben hatte.

Die Westeuropäer hatten Erfolg, wo die Römer und die Chinesen der Song-Zeit scheiterten, weil sich dreierlei verändert hatte. Erstens hatte sich die Technologie weiter angereichert. Einige Fertigkeiten gingen stets verloren, wann immer die gesellschaftliche Entwicklung zusammenbrach, doch die meisten blieben erhalten, und mit den Jahrhunderten gesellten sich neue hinzu. Das Prinzip, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann, blieb in Kraft: Jede Gesellschaft, die sich zwischen dem 1. und dem 18. Jahrhundert der entwicklungshemmenden Decke näherte, unterschied sich von ihren Vorgängern. Jede wusste und vermochte mehr als die jeweils Vorangegangene.

Zweitens standen den Agrarreichen – hauptsächlich aufgrund der Akkumulation von Technologie – nun wirkungsvolle Feuerwaffen zu Gebote, sodass die Russen und die Chinesen der Qing-Zeit den Steppenschnellweg abriegeln konnten. Als folglich die gesellschaftliche Entwicklung im 17. Jahrhundert gegen die eherne Decke presste, war der fünfte Reiter der Apokalypse – die Migration – von seinem Pferd gestiegen. Es war ein zähes Ringen, aber den Kerngebieten gelang es, mit den anderen vier Reitern fertig zu werden und einen Zusammenbruch abzuwenden. Ohne diesen Wandel hätte das 18. Jahrhundert ein ebenso vernichtendes Los ereilen können wie das 3. oder das 13. Jahrhundert.

Drittens – wiederum weitgehend aufgrund der Akkumulation von Technologie – konnten Schiffe nun jedes gewünschte Ziel erreichen, was es den Westeuropäern ermöglichte, eine atlantische Wirtschaft zu entwickeln, die mit nichts Vorangegangenem vergleichbar war. Weder die Römer noch die Chinesen der Song-Zeit waren in der Lage gewesen, eine solch enorme Triebkraft des Wirtschaftswachstums zu entfesseln, daher waren sie auch nicht mit den Problemen konfrontiert, die sich den Westeuropäern im 17. und 18. Jahrhundert aufdrängten. Newton, Watt und ihre Kollegen waren wohl keine größeren Geister als Cicero, Shen Kuo und ihre Kollegen; sie grübelten nur über anderen Problemen.

Die westeuropäische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts war besser in der Lage als alle anderen, um die massive Decke fortzusprengen, die ihrer Entwicklungsdynamik Schranken setzte. Innerhalb von Westeuropa war der Nordwesten – mit seinen schwächeren Königen und freieren Händlern – besser darauf vorbereitet als der Südwesten. Und innerhalb des Nordwestens war es Großbritannien, das sich in der besten Ausgangsposition von allen befand. Bis 1770 hatte es nicht nur |483|höhere Löhne, mehr Kohle, eine größere Finanzkraft und wohl auch offenere Institutionen (zumindest für Menschen aus der Mittel- und Oberschicht) als alle anderen Länder, sondern – dank der Siege in seinen Kriegen mit den Niederländern und Franzosen – auch mehr Kolonien, ein größeres Handelsvolumen und mehr Kriegsschiffe.

Eine industrielle Revolution konnte sich in Großbritannien eher ereignen als anderswo, doch besaß das Land keine ausschließliche Anwartschaft darauf. Wenn es französische und nicht britische Glocken gewesen wären, die 1759 vor lauter Siegesläuten dünner wurden, und wenn es Frankreich gewesen wäre, das Großbritannien seiner Marine, seiner Kolonien und seines Handels beraubt hätte statt umgekehrt, wäre ich als Kind von den Älteren nicht mit Geschichten gefüttert worden, wie Stoke-on-Trent zur Geburtshelferin der industriellen Revolution geworden war. Stattdessen hätten vielleicht die Alten in einer ebenso rußgeschwärzten französischen Stadt wie Lille diese Geschichte erzählt. Frankreich verfügte schließlich über eine Fülle von Erfindern und Unternehmern, und selbst eine kleine Verschiebung in den Produktionsfaktoren des Landes oder Entscheidungen von Königen und Generälen hätte einen großen Unterschied machen können.

Große Männer, vertrottelte Stümper und schieres Glück hatten eine Menge damit zu tun, warum die industrielle Revolution britisch statt französisch war, aber sie waren in weit geringerem Maße dafür verantwortlich, warum dem Westen überhaupt eine industrielle Revolution gelang. Um dies zu erklären, müssen wir auf größere Kräfte schauen. Sobald nämlich ausreichend Technologie akkumuliert war, sobald der Steppenschnellweg verschlossen und die Seeschifffahrtswege über die Ozeane gebahnt waren – um, sagen wir, 1650 oder 1700 herum –, ist es nur schwer vorstellbar, was noch hätte verhindern sollen, dass sich irgendwo in Westeuropa eine industrielle Revolution ereignete. Wenn Frankreich oder die Niederlande zur Werkbank der Welt geworden wären statt England, wäre die industrielle Revolution vielleicht langsamer zum Durchbruch gekommen und hätte womöglich erst in den 1870er statt den 1770er Jahren begonnen. Die Welt, in der wir heute leben, wäre anders, doch Westeuropa hätte dennoch die ursprüngliche industrielle Revolution gehabt, und der Westen hielte trotzdem noch die Vorherrschaft inne. Dann hätte ich zwar immer noch guten Grund, dieses Buch zu schreiben, aber vielleicht auf Französisch statt auf Englisch.

Es sei denn, der Osten hätte sich auf eigene Weise zuerst industrialisiert. Hätte das geschehen können, wenn die westliche Industrialisierung langsamer verlaufen wäre? Hier häufe ich natürlich Hypothese auf Hypothese, doch ich glaube, die Antwort müsste ziemlich klar ausfallen: wahrscheinlich nicht. Obwohl die gesellschaftliche Entwicklung von Ost und West bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gleichauf lag, deuten nur wenige Anzeichen darauf hin, dass der Osten, wäre er auf sich gestellt geblieben, schnell genug in Richtung Industrialisierung |484|vorangekommen wäre, um sich im 19. Jahrhundert aus eigener Kraft emporzuschwingen.

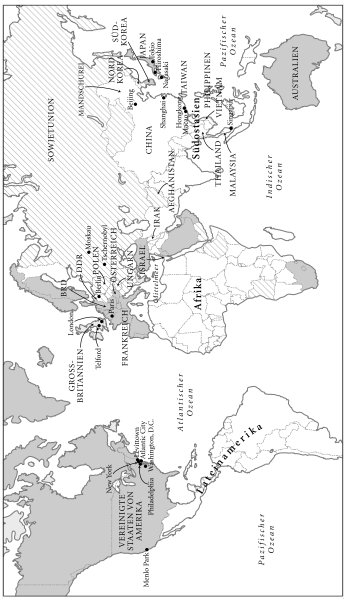

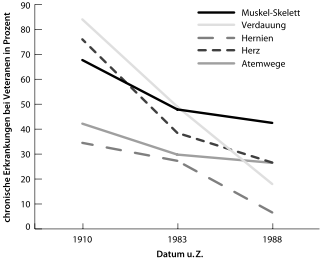

Der Osten verfügte über große Märkte und einen lebhaften Handel, doch funktionierten diese nicht so wie in der atlantischen Wirtschaft des Westens. Gewöhnliche Menschen im Osten waren zwar nicht so arm, wie Adam Smith in Wohlstand der Nationen behauptete ( »Die Armut der Unterschicht übertrifft in China die in den allerärmsten Ländern Europas noch bei weitem.«8), aber, wie Abbildung 10.3 zeigt, alles andere als wohlhabend. Arbeiter in Beijing1* hatten es nicht schlechter als Florentiner, waren aber wesentlich schlechter dran als Londoner. Da Arbeit in China und Japan (und Südeuropa) so billig war, boten sich örtlichen Unternehmern vom Schlage Boultons kaum Anreize, in Maschinen zu investieren. Noch 1880 betrugen die Vorlaufkosten für die Eröffnung eines Bergwerks mit 600 chinesischen Arbeitern schätzungsweise fast 4300 Dollar – grob gerechnet der Preis einer einzigen Dampfpumpe. Selbst als sich ihnen die Wahl bot, zogen kluge chinesische Investoren billige Muskelkraft teurem Dampf vor.

Angesichts eines so geringen Gewinns aus der Maschinentüftelei zeigten weder östliche Unternehmer noch Gelehrte an den kaiserlichen Akademien großes Interesse an Dampfkesseln und Kondensatoren, geschweige denn an Spinnereimaschinen wie den Jennys oder Throstles oder an Verhüttungsverfahren wie dem Puddeln. Um seine eigene industrielle Revolution loszutreten, hätte der Osten eine der atlantischen vergleichbare Wirtschaft gebraucht: mit höheren Löhnen und neuen Herausforderungen, also mit einer Stimulation des ganzen Pakets von wissenschaftlichem Denken, Maschinentüftelei und billiger Kraft.

Abermals: Mit ausreichend Zeit hätte sich auch dies ereignen können. Bereits im 18. Jahrhundert gab es in Südostasien eine blühende chinesische Diaspora. Bei sonst vergleichbarer Ausgangslage hätte sich hier im 19. Jahrhundert jene Art von geographischer Interdependenz entwickeln können, von der die atlantische Wirtschaft geprägt war. Doch die Ausgangslage war eben nicht vergleichbar. Die Menschen im Westen brauchten 200 Jahre, um von Jamestown zu James Watt zu gelangen. Wenn der Osten in glänzender Isolation verblieben wäre, wenn er im 19. und 20. Jahrhundert den gleichen Weg eingeschlagen hätte wie der Westen und eine geographisch diversifizierte Wirtschaft geschaffen hätte und wenn er sich ungefähr in demselben Tempo entwickelt hätte wie der Westen, dann hätte vielleicht ein chinesischer Watt oder ein japanischer Boulton seine erste Dampfmaschine in Shanghai oder Tokio enthüllt. Doch keine dieser hypothetischen Möglichkeiten wurde Wirklichkeit, weil die industrielle Revolution des Westens, nachdem sie einmal begonnen hatte, den Rest der Welt verschlang.

Abbildung 10.3: Arbeiter aller Länder, seid gespalten!

Trotz ihrer Misere verdienten britische Arbeiter zwischen 1780 und 1830 viel mehr als ihre Kollegen in anderen Ländern und stellten sich nach 1830 noch besser. Die Grafik vergleicht die Reallöhne der ungelernten Arbeiter in London, Florenz (recht typisch für die niedrigen Löhne Südeuropas) und Beijing (stellvertretend für die chinesischen und japanischen Löhne).

Noch 1750 waren die Ähnlichkeiten zwischen den östlichen und westlichen Kerngebieten auffallend. Beide waren fortgeschrittene Agrarwirtschaften mit komplexer Arbeitsteilung, ausgedehnten Handelsnetzen und wachsenden Manufaktursektoren. An beiden Enden Eurasiens geboten reiche landbesitzende Eliten, im festen Vertrauen auf die Stabilität, die Traditionen und den Wert ihrer Ordnung, souverän über alles, was sie überblickten. Jede dieser Eliten verteidigte ihre Position mit ausgefeilten Regeln der Ehrerbietung und Etikette, und jede schuf und konsumierte Kultur von hoher Verfeinerung und Gediegenheit. Hinter all den offenkundigen Unterschieden in Stil und Erzählweise fällt es schwer, nicht eine gewisse Verwandtschaft zwischen den ausufernden Sittenromanen des 18. Jahrhunderts wie Samuel Richardsons Clarissa und Cao Xuequins Der Traum der roten Kammer zu erkennen.

Bis 1850 waren all diese Ähnlichkeiten von einem großen Unterschied fortgespült worden: der Aufstieg einer neuen dampfkraftgetriebenen Klasse von |486|Eisenhäuptlingen, die ihren berühmtesten Kritikern zufolge »die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen« hatten. Diese neue Klasse, so fuhren Karl Marx und Friedrich Engels fort, habe »die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt«9.

Die Meinungen darüber, was genau diese neue Klasse tat, unterschieden sich – und zwar radikal –, doch die meisten waren sich einig, dass sie alles umkrempelte. Für einige waren die Millionäre, die Kraft anzapften und verkauften, Helden, die sich durch »Energie und Ausdauer, geleitet von gesundem Urteil, [lediglich] ihr gewöhnliches Verdienst sicherten«. So urteilte Samuel Smiles, Verfasser des viktorianischen Klassikers Selbsthilfe. »In früher Zeit«, so erläuterte er, »waren die Produkte geschulten Fleißes größtenteils Luxuswaren, für die wenigen bestimmt, während heute« – dank der Industriekapitäne – »die vorzüglichsten Werkzeuge und Maschinen in Dienst genommen werden, um der großen Masse der Gesellschaft Artikel des gewöhnlichen Konsums zur Verfügung zu stellen.«10

Für andere jedoch waren die Industriellen fiese, fracktragende Rohlinge, wie Dickens’ Mr. Gradgrind in Harte Zeiten. »Tatsachen allein sind die Dinge, die man im Leben braucht«, insistiert Gradgrind. »Pflanzen Sie nichts anderes ein, und rotten Sie alles andere aus.«11 Dickens hatte die industrielle Revolution von ihrer harten Seite kennen gelernt, als er in einer Schuhpoliturfabrik arbeiten musste, während sein Vater im Schuldgefängnis schmachtete, und hegte entschiedene Ansichten über die Gradgrinds. Seiner Meinung nach laugten sie dem Leben alle Schönheit aus, indem sie die Arbeiter in deprimierende Städte wie sein imaginäres Coketown trieben, diesen »Triumph der Tatsache …, eine Maschinenstadt und eine Stadt der hohen Essen, aus denen sich endlose Rauchschlangen immer und ewig emporringelten und niemals abgewickelt wurden«12.

Es gab im echten Leben zweifellos Gradgrinds zuhauf. Der junge Friedrich Engels beschrieb, wie er in den 1840er Jahren einem davon über den Weg lief und ihm einen Vortrag über das schwere Los der Arbeiter eines realen Coketown hielt: »Der Mann hörte das alles ruhig an, und an der Ecke, wo er mich verließ, sagte er: And yet, there is a great deal of money made here – und doch wird hier enorm viel Geld verdient – guten Morgen, Herr!«13

Der Geschäftsmann hatte Recht: Indem sie die in fossilen Brennstoffen eingeschlossene Energie anzapften, hatten die Maschinen von Boulton und Watt einen Sturm des Geldmachens ausgelöst. Doch auch Engels hatte Recht: Die Arbeiter, die diese Geldwerte produzierten, sahen selbst herzlich wenig davon. Zwischen 1780 und 1830 nahm der Ausstoß je Arbeiter um 25 Prozent zu, während die Löhne nur um kaum fünf Prozent stiegen. Der Rest wurde als Profit abgeschöpft. In den Elendsvierteln braute sich Wut zusammen. Die Arbeiter gründeten Gewerkschaften und verlangten nach einer Volkscharta (People’s Charter). Radikale schmiedeten ein Komplott, um die Regierung in die Luft zu sprengen. Landarbeiter, die |487|sich durch mechanische Drescher in ihrer Existenz bedroht sahen, zertrümmerten 1830 Landmaschinen, steckten Heuschober in Brand und unterzeichneten Drohbriefe an Grundbesitzer mit dem piratenhaft klingenden Namen »Captain Swing«. Überall witterten Richter und Geistliche den Hauch von Jakobinertum, ihr Überbegriff für aufrührerische Umtriebe französischen Stils. Die Besitzenden gingen dagegen mit der ganzen Wucht des Staates vor: Berittene Polizei trampelte Demonstranten nieder; Gewerkschafter kamen hinter Schloss und Riegel; Maschinenstürmer wurden in Strafkolonien an die äußersten Ränder des British Empire verschifft.

Für Marx und Engels war der Fall glasklar: Die westliche Industrialisierung trieb die gesellschaftliche Entwicklung schneller voran denn je zuvor, doch sie stürzte sie auch mit Lichtgeschwindigkeit in das Entwicklungsparadox.1* Indem sie Menschen zu bloßen Lohnarbeitern degradierten, zu Zahnrädchen aus Fleisch und Blut in Stahlhütten und Fabriken, vergesellschafteten die Kapitalisten sie auch zum Proletariat und machten sie zu Revolutionären. Die Bourgeoisie, so folgerten Marx und Engels, »produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. … Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!«14

Marx und Engels glaubten, dass die zitternden Kapitalisten sich dieses düstere Los selber eingebrockt hatten, indem sie die Enteigneten vom Land ausgesperrt und als Lohnsklaven in die Städte vertrieben hatten. Doch da irrten sie sich. Tatsächlich wurde die Landbevölkerung nicht von reichen Landbesitzern vertrieben, sondern sie wanderte aus Gründen ab, die mit ihrer Sexualität zu tun hatten. Die intensive Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts benötigte mehr Feldarbeiter, nicht weniger, und der wahre Grund, warum die Menschen vom Land in die Stadt zogen, war die Fortpflanzungsrate. Die Lebenserwartung stieg zwischen 1750 und 1850 um etwa drei Jahre. Die Historiker sind sich zwar nicht einig, warum dies geschah (ob dafür weniger Pestausbrüche, nahrhafteres Essen, eine bessere Wasserversorgung und Kanalisation, ein klügeres Verhalten während der Schwangerschaft, Baumwollunterwäsche oder völlig andere Gründe verantwortlich waren), doch diese gewonnenen Jahre bedeuteten, dass Frauen drei Jahre länger schwanger werden konnten. Sofern sie nicht später heirateten, ihre Sexualpraktiken änderten, ihre Kinder abtrieben oder verhungern ließen, hatten sie mehr Nachwuchs großzuziehen. Tatsächlich änderten Frauen ihr Verhalten, doch nicht genug, um ihre höhere Lebenserwartung auszugleichen, und so kam es zwischen 1780 und 1830 grob gerechnet zu einer Verdoppelung der britischen Bevölkerung auf etwa 14 Millionen. Etwa eine Million dieser zusätzlichen |488|Menschen blieb auf dem Land, doch sechs Millionen suchten Arbeit in den Städten.

Diese harten demografischen Tatsachen lassen das Glas der industriellen Revolution als halb gefüllt statt halb leer erscheinen. Die Industrialisierung war traumatisch, doch die Alternativen wären schlimmer gewesen. Im 16. Jahrhundert waren die Löhne überall im Westen eingebrochen, weil die Bevölkerung wuchs, doch nach 1775 stiegen die britischen Löhne tatsächlich und zogen allen anderen davon (Abbildung 10.3). Als die Briten wirklich hungerten, wie während der entsetzlichen irischen Hungersnot in den 1840er Jahren, hatte dies mehr mit der Kartoffelfäule, mit gierigen Landbesitzern und dummen Politikern als mit der Industrie zu tun (von der in Irland kaum die Rede sein konnte).

Die Ironie ist, dass sich eben in jenen Jahren, als Marx und Engels ihre Doktrinen formulierten, das Blatt zugunsten der Arbeiter zu wenden begann. Seit 1780 hatten die Kapitalisten einen erheblichen Teil ihrer Profite auf Landhäuser, Adelstitel und andere Statussymbole für Emporkömmlinge verwendet, doch noch größere Beträge hatten sie in neue Maschinen und Hütten zurückgesteckt. Bis etwa 1830 machten diese Investitionen die mechanisch gesteigerte Arbeit jedes dreckstarrenden, schlecht ernährten und ungebildeten Lohnarbeiters so profitabel, dass es die Bosse häufig vorzogen, Abmachungen mit Streikenden zu treffen, als sie zu feuern und mit anderen Fabrikherren um neue Arbeiter zu konkurrieren. In den folgenden 50 Jahren wuchsen die Löhne so schnell wie die Gewinne, und 1848, als Marx und Engels das Kommunistische Manifest veröffentlichten, eroberten die Löhne der britischen Arbeiter wieder jene Höhen zurück, die sie nach dem Schwarzen Tod erklommen hatten.

In den 1830er Jahren brach sich, wie es in jeder Epoche geschieht, das Denken Bahn, das die Zeit brauchte, und als die Arbeiter wertvoller wurden, entdeckten die Mittelschichten eine – gewisse – Sympathie für die Unterdrückten. Einerseits erschien Arbeitslosigkeit bald als entschieden verwerflich, und Arme wurden (zu ihrem eigenen Besten, wie die Mittelschichten sagten) ins Arbeitshaus gesteckt; andererseits machte Dickens’ Bild eines solchen Arbeitshauses seinen Roman Oliver Twist zu einem Bestseller. Reformen wurden zur Losung der Stunde. Offizielle Kommissionen prangerten städtisches Elend an, das Parlament verbannte Kinder unter neun Jahren aus den Fabriken und beschränkte die Arbeit für unter 13-Jährige auf eine 48-Stunden-Woche, und es wurden die ersten holprigen Schritte zur Bildung der Massen unternommen.

Diese frühen Reformer der viktorianischen Epoche mögen uns heute heuchlerisch vorkommen, doch schon die bloße Idee, praktische Schritte zur Verbesserung des Lebens der Armen zu unternehmen, war revolutionär. Der Gegensatz zum östlichen Kerngebiet ist besonders stark. In China, wo Gradgrinds, Coketowns und Fabrikarbeiter auffällig selten blieben, fuhren gelehrte Herren mit der jahrhundertealten Tradition fort, handbemalte Schriftrollen mit utopischen Reformvorschlägen an kaiserliche Bürokraten zu schicken, die sie nach ebenso |489|alter Sitte zu ignorieren pflegten. Möchtegernreformer rekrutierten sich weiterhin weitgehend aus den Rändern der Elite. Hong Liangji (der wegen »höchster Unschicklichkeit« zum Tode verurteilt wurde, nachdem er die Untätigkeit der Regierung in sozialen Fragen kritisiert hatte) und Gong Zizhen (ein Exzentriker, der sich seltsam kleidete, sich einer wilden Kalligraphie bediente und wie ein Verrückter dem Spiel frönte), vielleicht die konstruktivsten Sozialkritiker, scheiterten beide mehrfach am höchsten Beamtenexamen und entfalteten keine große Wirkung. Selbst eminent praktische Vorhaben wie das in den 1820er Jahren aufgelegte Programm zur Verschiffung von Reis nach Beijing auf dem Seeweg, um der schlechten Schiffbarkeit und Korruption auf dem Kaiserkanal auszuweichen, ließ man schluren.

Nur im Westen, nirgendwo sonst, wurde eine schöne neue Welt aus Kohle und Eisen geboren, und zum ersten Mal in der Geschichte schienen die Möglichkeiten wahrhaft grenzenlos. »Wir betrachten es als Glück und Privileg, dass uns das Los beschieden war, in den ersten 50 Jahren dieses Jahrhunderts zu leben«, frohlockte die britische Zeitung The Economist 1851; »die Periode der letzten 50 Jahre … erlebte einen rascheren und erstaunlicheren Fortschritt als alle Jahrhunderte, die ihr vorangingen. In mehreren entscheidenden Punkten ist der Unterschied zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert, soweit es das zivilisierte Europa betrifft, größer als der zwischen dem 1. und dem 18. Jahrhundert.«15 Im Westen beschleunigte sich die Zeit, der Rest der Welt blieb auf der Strecke.

London, 2. Oktober 1872, 7.45 Uhr. Es ist eine berühmte Szene. »Hier bin ich, meine Herren!«, ruft Phileas Fogg aus, als er in den Club stürmt.16 Obwohl in Ägypten mit einem Bankräuber verwechselt, in Nebraska von Sioux angegriffen und in Indien in die Rettung einer schönen Witwe vor dem erzwungenen Selbstmord verwickelt (Abbildung 10.4), hatte Fogg Wort gehalten: Er war in 80 Tagen um die Erde gereist und auf die Sekunde pünktlich zurückgekehrt.

Es ist nur ein Stück Literatur, doch die Reise um die Erde in 80 Tagen stand, wie alle Erzählungen von Jules Verne, fest auf dem Boden der Fakten. Der mit einem so trefflichen Namen ausgestattete George Train war 1870 tatsächlich in 80 Tagen um die Welt gereist, und obwohl die Romanfigur Fogg auf Elefanten, Schlitten und Segelschiffe zurückgriff, wenn ihn die Technik im Stich ließ1*, hätten weder er noch Train ihre Reisen ohne die brandneuen Triumphe der Ingenieurskunst bewältigen können – den Suezkanal (eröffnet 1869), die Bahnverbindung San Francisco–New York (fertiggestellt im selben Jahr) und die Eisenbahnstrecke Bombay–Kalkutta2* (in Dienst genommen 1870). Die Welt, wie Fogg vor seiner Abreise bemerkte, war nicht mehr so groß wie früher.

Abbildung 10.4. Reise um die

Erde

Die Vorherrschaft des Westens lässt die Welt schrumpfen.

|491|Eine aufstrebende gesellschaftliche Entwicklung und expandierende Kerngebiete waren immer Hand in Hand gegangen, wenn Kolonisten die neuen Lebensstile nach außen trugen und ihnen Menschen an den Peripherien nacheiferten, widerstanden oder vor ihnen flüchteten. Das 19. Jahrhundert unterschied sich davon nur in Ausmaß und Geschwindigkeit, doch diese Unterschiede veränderten den Lauf der Geschichte. Vor dem 19. Jahrhundert hatten große Reiche diesen oder jenen Teil der Welt dominiert, nur einzelne Territorien ihrem Willen unterworfen, doch die neuen Technologien rissen alle Grenzen ein. Zum ersten Mal ließ sich ein Vorsprung in gesellschaftlicher Entwicklung in globale Vorherrschaft verwandeln.

Die Umwandlung von fossiler Energie in Bewegung löschte Entfernungen aus. Bereits 1804 demonstrierte ein britischer Ingenieur, dass leichte Hochdruckdampfmaschinen Kutschen auf eisernen Schienen antreiben konnten, und ab den 1810er Jahren trieben ähnliche Maschinen Raddampfer an. Nach einer weiteren Generation begnadeter Tüftelei schnaubte George Stephensons berühmte Rocket mit 46 Stundenkilometern 3*den Schienenstrang der Liverpool-Manchester-Eisenbahn entlang, und Raddampfer überquerten den Atlantik. Die gesellschaftliche Entwicklung überwand die geographischen Zwänge schneller als je zuvor: Nicht länger abhängig von Wind und Wellen, konnten Schiffe nicht nur jeden beliebigen Ort anlaufen, sondern auch in See stechen, wann immer sie wollten, und sofern für die Schienen gesorgt war, ließen sich Güter auf dem Landweg beinahe so günstig transportieren wie über Wasser.

Die Technik verwandelte die Kolonisierung. Über fünf Millionen Briten (aus einer Bevölkerung von 27 Millionen) wanderten zwischen 1851 und 1880 aus, meist nach Nordamerika, die letzte neue Grenzregion. Zwischen 1850 und 1900 rodete diese »weiße Plage«, wie Niall Ferguson sie nennt,17 67 Millionen Hektar Wald, mehr als das Zehnfache der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Großbritanniens. Bereits 1799 notierte ein Reisender über die amerikanischen Pioniere: »Überhaupt haben sie einen unüberwindlichen Widerwillen gegen Bäume; wo sich jemand anbaut, werden sie alle weggehauen, und nicht einer wird übrig gelassen.«18 Hundert Jahre später war diese Abneigung noch gewachsen, unterstützt von Entwurzelungsmaschinen, Flammenwerfern und Dynamit.

Ein beispielloser Aufschwung der Landwirtschaft ernährte nicht minder erstaunliche Städte. 1800 gab es 79 000 New Yorker, 1890 waren es 2,5 Millionen. Unterdessen wurde Chicago zum Weltwunder: 1850 eine Präriestadt von 30 000 Einwohnern, war es 1890 die sechstgrößte Stadt der Welt mit über einer Million|492|Menschen. Chicago ließ Coketown vornehm aussehen. Ein erstaunter Kritiker schrieb:

Für sie und durch sie waren die gesamten Mittelstaaten, war der gesamte Große Nordwesten erfüllt vom Widerhall lebhaften Handels und Gewerbes; Sägemühlen kreischten, Fabriken, deren Rauch den Himmel verdunkelte, rasselten und flammten; Räder drehten sich, Kolben schossen in ihren Zylindern auf und nieder; Zahnräder griffen in Zahnräder; Treibriemen legten sich fest um die Scheiben von riesigen Rädern; und Bessemerbirnen in Eisenhütten spien ihren Sturmhauch flüssigen Stahls in die Atmosphäre. Es war die Herrschaft, die widerstandslose Unterwerfung dieser ganzen zentralen Welt der Seen und Prärien.19

Bei der Ausbreitung der Industrialisierung gen Osten nach ganz Europa bewirkte Nachahmung weit mehr, als es die Kolonialisierung vermocht hätte. 1860 war Großbritannien noch die einzige durchindustrialisierte Wirtschaft und sorgte für die Hälfte der weltweiten Eisen- und Textilproduktion, doch zuerst in Belgien (das über gute Kohle- und Erzvorkommen verfügte) und dann entlang eines Bogens von Nordfrankreich durch Deutschland bis nach Österreich brach das Zeitalter des Dampfes und der Kohle an. Bis 1910 hatten die ehemaligen Peripherieländer Deutschland und USA die Vorzüge ihrer Rückständigkeit entdeckt und ihren Lehrmeister überflügelt. Die Deutschen, mit weniger Kohle gesegnet als die Engländer, lernten, den Brennstoff effizienter zu nutzen, und da es ihnen an Arbeitern mangelte, die – hervorgegangen aus Generationen der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz – einen sechsten Sinn dafür entwickelt hatten, wann genau ein Ventil zu schließen oder ein Klöppel anzuziehen war, führte das Kaiserreich technische Ausbildungsgänge ein.

Die Amerikaner, denen alte, kapitalstarke Familienunternehmen fehlten, entdeckten einen anderen Vorteil. Die Veräußerung von Anteilen, um Geld für große moderne Unternehmen aufzunehmen, trennte die Eigentümer wirkungsvoll von den angestellten Managern, die sich frei fühlten, mit Zeit- und Bewegungsstudien, Fließbändern und der neuen Wissenschaft vom Management zu experimentieren. All dieses Buchwissen kam den Engländern ziemlich lächerlich vor, doch in neuen Hochtechnologiesektoren wie der optischen und chemischen Industrie ließen sich mit etwas Wissenschaft und Managementtheorie bessere Ergebnisse erzielen als durch Intuition. Nach 1900 war es Großbritannien mit seinem Glauben an Improvisation, Durchwurstelei und begnadete Amateure, das langsam lächerlich auszusehen begann.

Deutschland und die Vereinigten Staaten bahnten der zweiten industriellen Revolution, wie sie von Historikern häufig genannt wird, den Weg, indem sie in systematischerer Weise wissenschaftliche Erkenntnisse für den technischen Fortschritt nutzbar machten. Sie ließen Phileas Foggs Großtaten bald alt aussehen und verwandelten das 20. Jahrhundert in ein Zeitalter des Öls, der Automobile und Flugzeuge. 1885 entdeckten Gottlieb Daimler und Carl Benz, wie man mit |493|Benzin (bislang ein geringwertiges Nebenprodukt von Lampenkerosin) effizient einen Verbrennungsmotor befeuern konnte, und im selben Jahr perfektionierten britische Mechaniker das Fahrrad. Mit einer Kombination von leichten neuen Maschinen und robusten neuen Chassis ließen sich Autos und Flugzeuge bauen. 1896 waren Automobile noch so langsam, dass ihnen Zuschauer beim ersten amerikanischen Autorennen hinterherriefen: »Holt euch Pferde!«20 1913 indes verließen eine Millionen Autos die amerikanischen Fabriken. Bis dahin hatten zwei Fahrradmechaniker aus North Carolina, die Brüder Wilbur und Orville Wright, Flügel an einen Verbrennungsmotor geschraubt und das Ganze zum Fliegen gebracht.

Öl verwandelte die geographischen Bedingungen. »Die Entwicklung des Verbrennungsmotors ist das Größte, was die Welt je gesehen hat«, sagte ein englischer Ölunternehmer 1911 voraus, »denn so sicher, wie ich diese Zeilen schreibe, wird er den Dampf ablösen, und das mit fast tragischer Geschwindigkeit.«21 Weil Öl leichter und energiereicher als Kohle ist und höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, blieben diejenigen, die sich an die Dampfkraft klammerten statt in die neuen Maschinen zu investieren, unausweichlich auf der Strecke. »Die allererste Notwendigkeit«, erklärte der höchste britische Admiral 1911, »ist Geschwindigkeit.«22 Englands Marineminister Winston Churchill fügte sich ins Unvermeidliche und stellte die Royal Navy von Kohle auf Öl um. Großbritanniens endlose Kohlevorräte fingen an, weniger ins Gewicht zu fallen als der Zugang zu Ölfeldern in Russland, Persien, Südostasien und vor allem Amerika.

Die Kommunikationsmittel änderten sich ebenso rasch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestand die schnellste Methode, eine Nachricht um die Welt zu schicken, darin, einen Brief per Schiff zu versenden, doch 1851 konnten Briten und Franzosen erstmals Nachrichten über die elektrischen Signale eines Unterwasserkabels austauschen. 1858 telegraphierten die britische Königin Victoria und der amerikanische Präsident James Buchanan über den Atlantik, und mehr als einmal hing nun alles von einem rechtzeitig eintreffenden Telegramm ab. Zwischen 1866 und 1911 fielen die Kosten transatlantischer Telegramme um 99,5 Prozent, doch mittlerweile nahm man solche Einsparungen für selbstverständlich. Die ersten Telefone klingelten 1876, gerade einmal drei Jahre, nachdem Jules Vernes Reise um die Erde in 80 Tagen erschienen war; 1895 kam die drahtlose Telegraphie; 1906 folgte das Radio.

Schnellere Verkehrs- und Kommunikationsmittel befeuerten ein explosives Wachstum der Märkte, und die Herolde des Freihandels übertönten mit der Zeit die Verfechter des Protektionismus. Letzteren kam die Begeisterung für freie Märkte wie blanker Wahnsinn vor. Britische Hersteller exportierten Eisenbahnen, Schiffe und Maschinen, und britische Finanziers liehen Ausländern das Geld, um sie zu kaufen. Großbritannien baute letztlich ausländische Industrien auf, die seine wirtschaftliche Vorherrschaft herausfordern würden. Für die Freihändler jedoch steckte in dem Wahnsinn Methode. Indem das Vereinte Königreich |494|allenthalben seine Produkte verkaufte und Geld verlieh, selbst an seine Rivalen, schuf es einen so großen Markt, dass es sich auf jene industriellen (und zunehmend finanziellen) Kompetenzen konzentrieren konnte, die den größten Profit abwarfen. Und nicht nur das: Britische Maschinen halfen den Amerikanern und Kontinentaleuropäern, jene Nahrungsmittel zu produzieren, die Großbritannien zukaufen musste, und mit den Profiten daraus wiederum noch mehr britische Waren zu erwerben.

Die Verfechter des Freihandels argumentierten, dass jeder – jeder zumindest, der gewillt war, die harte Gradgrind-Logik der Liberalisierung zu schlucken – dabei gewinnen würde. Wenige Länder waren so enthusiastisch wie Großbritannien (besonders Deutschland und die Vereinigten Staaten schotteten ihre jungen Industrien vor britischer Konkurrenz ab), aber bis zu den 1870er Jahren war das westliche Kerngebiet praktisch zu einem einzigen Finanzsystem verflochten. Seine verschiedenen Währungen waren mit festen Wechselkursen an den Goldstandard gebunden, was den Handel verlässlicher machte und die Regierungen verpflichtete, sich an die Marktregeln zu halten.

Doch das war erst der Anfang. Die Liberalisierung machte an den Schlagbäumen nicht halt, sie wischte die Grenzen zwischen den Nationen beiseite und riss die überkommenen sozialen Barrieren in ihrem Innern nieder. Die Liberalisierung war ein Pauschalarrangement, wie Marx und Engels sehr hellsichtig erkannten:

Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neu gebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.23

Wenn überkommene Regeln und Festlegungen, wie sich die Menschen zu kleiden hatten, zu wem sie beten sollten und welche Arbeit sie ausüben durften, mit der Produktivität und dem Marktwachstum in Konflikt gerieten, dann mussten diese Traditionen weichen. Der liberale Denker John Stuart Mill folgerte, dass »der einzige Grund, aus dem die Menschheit, einzeln oder vereint, sich in die Handlungsfreiheit eines ihrer Mitglieder einzumengen befugt ist, der ist: sich selbst zu schützen. … Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der Einzelne souveräner Herrscher.«24 Alles andere stand nunmehr zur freien Disposition.

|495|Leibeigenschaft, Handwerkszünfte und andere rechtliche Beschränkungen der Bewegungs- und Berufsfreiheit zerbröckelten. Es bedurfte eines Krieges, eines furchtbaren Krieges mit mehr als 600 000 Toten, um die amerikanische Sklaverei 1865 zu beenden, doch innerhalb einer Generation erließen die anderen Sklavenhalterstaaten des Westens Gesetze, um mit dieser kollektiven Freiheitsberaubung friedlich (und häufig gewinnbringend) Schluss zu machen. Arbeitgeber trafen mit den Arbeitern zunehmend Übereinkünfte, und nach 1870 legalisierten die meisten Länder Gewerkschaften und sozialistische Parteien, gewährten Männern das allgemeine Wahlrecht und sorgten für eine freie, verpflichtende Grundschuldbildung. Als die Löhne und der Lebensstandard stiegen, führten einige Regierungen öffentliche Gesundheitsprogramme, Renten- und Arbeitslosenversicherungen ein. Im Gegenzug waren die Arbeiter zum vaterländischen Dienst in Armee und Marine bereit.

Die Liberalisierung nagte selbst an den ältesten Vorurteilen. Beinahe 2000 Jahre lang hatten die Christen Juden und sonstige Andersgläubige verfolgt, doch plötzlich erschien der Glaube der Menschen als ihre Privatsache. Die Anbetung fremder Götter war kein Grund mehr, ihnen den Erwerb von Eigentum oder das Wahlrecht vorzuenthalten. Tatsächlich schien für eine wachsende Zahl von Menschen der Glaube überhaupt kein Thema mehr zu sein, und neue Glaubensüberzeugungen wie Sozialismus, Evolutionismus und Nationalismus füllten den Platz aus, den die Religion so lange eingenommen hatte. Und als wäre die Entthronung Gottes noch nicht genug, geriet das ehernste Vorurteil von allen, die Minderwertigkeit der Frau, ebenfalls unter Beschuss. So war John Stuart Mill überzeugt, dass »das Prinzip, nach welchem die jetzt existierenden sozialen Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern geregelt werden – die gesetzliche Unterordnung des einen Geschlechtes unter das andere –, an und für sich ein Unrecht und gegenwärtig eines der wesentlichsten Hindernisse für eine höhere Vervollkommnung der Menschheit« sei. Kein »Sklave ist Sklave in solcher Ausdehnung und in so vollem Sinne des Wortes, wie es die Frau ist«25.

Film und Literatur stellen die Viktorianische Zeit häufig als eine behagliche, von Kerzen erleuchtete Welt knisternder Kamine dar, bevölkert von Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft kannten, doch Zeitgenossen erlebten sie ganz anders. Der Westen des 19. Jahrhunderts glich einem »Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor«, wie es Marx und Engels formulierten.26 Einige Künstler und Intellektuelle schwelgten darin, die Konservativen stemmten sich dagegen. Die Kirchen bezogen – einige plump, andere klug – Stellung gegen Sozialismus, Materialismus und Wissenschaft; Großgrundbesitzer verteidigten ihre Privilegien. Immer wieder kann es zu Zusammenstößen, und die konnten auch gewaltsam sein.

Die westliche Gesellschaft entledigte sich in raschem Tempo jener Züge, die sie noch um 1750 herum dem Osten so ähnlich gemacht hatte. Wie so häufig offenbart sich dies nirgends so deutlich wie in der Literatur. Man sucht in der chinesischen |496|Belletristik des 19. Jahrhunderts vergeblich nach durchsetzungsfähigen Heldinnen der Art, wie sie zur gleichen Zeit die Seiten europäischer Romane füllen. Einem Protest gegen die Unterjochung der Frau am nächsten kommt vielleicht die bizarre Satire Im Land der Frauen von Li Ruzhen, in der ein Kaufmann zwangsweise bis hin zum Fußbinden feminisiert wird:

Zwar wurden sie [seine Füße] vor jedem Einbinden mit Fußbalsam gebadet und mit Alaunpulver bestreut, dennoch begann das Fleisch an den Zehen langsam wegzufaulen, und täglich tropfte neues, mit Eiter vermischtes Blut durch die Bandagen. Er lebte noch keinen Monat im Wohnturm, da waren seine Füße bereits so krumm wie Mondsicheln.27

Helden, die einen sozialen Aufstieg schaffen, wie bei Dickens, sind schwer zu finden, noch weniger der Schlag des Selfmademan, den Samuel Smiles beschrieb. Die Stimmung von Shen Fus herzergreifenden Sechs Aufzeichnungen über ein unstetes Leben ist mit seiner romantischen und bewegenden Schilderung eines Lebens, dessen Aspirationen einer rigiden Hierarchie zum Opfer fallen, weitaus typischer.

Das wirklich Neue am Westen war jedoch, dass er, je mehr er sein Entwicklungstempo beschleunigte und Pfade hinunterjagte, die sich so gänzlich von jenen unterschieden, auf denen der Rest der Welt dahintrottete, desto stärker diese übrige Welt zwang, seiner Richtung und seiner frenetischen Geschwindigkeit zu folgen. Der Markt duldete kein Rasten. Er musste expandieren, immer mehr Aktivitäten in sich aufsaugen, oder das rasende Ungeheuer der Industrie würde sterben. Das ätzende liberale Säurebad zerfraß nicht nur die Schranken innerhalb von Gesellschaften, sondern auch die Grenzen zwischen ihnen, und kein Maß an Sitten, Traditionen oder kaiserlichen Edikten vermochte jene althergebrachte Ordnung zu retten, an der Shen Fu so gelitten hatte. Bereit oder nicht, die Welt war eins geworden.

Die Globalisierung offenbarte das Geheimnis des Zeitalters: Es ist einfach unsinnig, angesichts dieser neuen Verhältnisse davon zu sprechen, dass der Westen die übrige Welt in der gesellschaftlichen Entwicklung lediglich anführte.

Jahrtausendelang hatten sich die ursprünglichen landwirtschaftlichen Kerngebiete in mehreren Teilen des Planeten weitgehend unabhängig voneinander ausgedehnt, doch die aufwärtsgerichtete Bewegung der gesellschaftlichen Entwicklung transformierte die geographischen Bedingungen stetig und band die Kerngebiete der Welt zusammen. Bereits im 16. Jahrhundert ermöglichten neue Schiffstypen den Europäern, die Azteken und Inkas zu überwältigen und aus den zuvor unabhängigen Kerngebieten der Neuen Welt die weiträumige Peripherie eines enorm erweiterten Westens zu machen. Im 18. Jahrhundert begannen die |497|Europäer, das südasiatische Kerngebiet in eine weitere solche Peripherie zu verwandeln, und im 19. Jahrhundert verschafften Dampfschiffe, Eisenbahnen und die Telegraphie dem Westen eine weltweite Reichweite und sprengten abermals die geographischen Beschränkungen. Großbritannien, die Großmacht des Westens, konnte seinen Willen nun beinahe überall auf dem Planeten durchsetzen, und als die Westler ihre Energieausbeute steigerten, schoss der Anteil, den sie für den Krieg verausgabten, exponentiell in die Höhe. Die Energieausbeute des Westens stieg zwischen 1800 und 1900 um das Zweieinhalbfache, seine militärischen Fähigkeiten dagegen um das Zehnfache. Die industrielle Revolution verwandelte die westliche Führungsrolle bei der gesellschaftlichen Entwicklung in eine westliche Vorherrschaft.

Es war daher sehr ärgerlich, dass die östlichen Großmächte diesen Umstand ignorierten und die westlichen Händler auf winzige Enklaven in Guangzhou und Nagasaki beschränkten. Als der britische Lord Macartney, wie in Kapitel 9 erwähnt, 1793 nach Beijing reiste, um die Öffnung der Märkte zu verlangen, wies ihn Kaiser Qianlong brüsk zurück – obwohl, wie Macartney in seinem Tagebuch säuerlich bemerkte, die gewöhnlichen Chinesen »alle Händlerseelen sind, und es schien in den Seehäfen, in denen wir anlegten, dass sie nichts lieber sähen, als wenn unsere Schiffe gar häufig ihre Häfen anliefen«28.

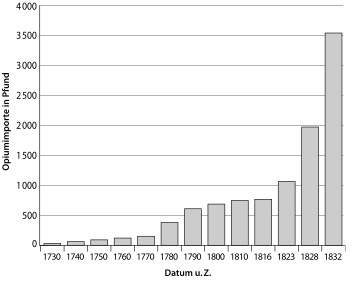

In den 1830er Jahren spitzte sich die Lage zu. Drei Jahrhunderte lang waren westliche Kaufleute nach Guangzhou gereist, um Silber – für die chinesischen Beamten anscheinend die einzige Ware von Interesse im Angebot der weißen Händler – gegen Tee und Seide zu tauschen. Schon in den 1780er Jahren waren jedes Jahr annähernd 700 Tonnen westliches Silber nach Guangzhou geflossen. Die Britische Ostindienkompanie hatte jedoch entdeckt, dass – mochten die chinesischen Beamten sagen, was sie wollten – viele Chinesen auch die in Indien angebaute Wunderdroge Opium begehrten. Die westlichen Händler (insbesondere die Briten) puschten die Droge aggressiv. Bis 1832 strömte genug davon nach Guangzhou – beinahe zwölf Tonnen –, um zwei bis drei Millionen Süchtige das ganze Jahr über high sein zu lassen (Abbildung 10.5). Durch den Kauf von Narkotika wurde China vom Silberimporteur zum Nettoexporteur von jährlich annähernd 400 Tonnen des Edelmetalls. Das war ein Haufen Drogen und eine Menge Geld.

Die britischen Händler beharrten darauf, dass Opium »für die oberen Schichten der chinesischen Gesellschaft schlicht das war, was Brandy und Champagner für die gleichen Schichten in England« bedeuteten,29 doch das war nicht wahr, und sie wussten es. Opium hinterließ eine Spur zerbrochener Leben, so trostlos wie jede Drogenkarriere in den heutigen Innenstädten. Es schadete auch den Bauern, die nie eine Opiumpfeife gesehen hatten, weil der Abfluss von Silber an die Drogenbarone den Wert des Metalls nach oben trieb und die Bauern zwang, größere Anteile ihrer Ernte zu verkaufen, um das nötige Silber zur Begleichung ihrer Steuern zu erwerben. Bis 1832 waren die Steuern praktisch doppelt so hoch wie 50 Jahre zuvor.

Abbildung 10.5: Ein Haufen Drogen

Die steil ansteigenden Opiumverkäufe der Britischen Ostindienkompanie in Guangzhou, 1730–1832.

Einige von Kaiser Daoguangs Ratgebern empfahlen eine zynische Marktlösung: Legalisierung des Opiums, um mit einheimischem Mohn die britischen Importe auszubieten, die Silberausfuhr zu drosseln und die Steuereinnahmen zu steigern. Doch Daoguang war ein guter Konfuzianer und wollte seine Untertanen vor sich selbst retten, statt ihren niederen Trieben freien Lauf zu lassen. 1839 erklärte er den Drogen den Krieg.

Ich habe in der Einleitung ein paar Worte über diesen Ersten Opiumkrieg verloren. Zuerst ging alles gut. Daoguangs oberster Drogenwächter Lin Zexu konfiszierte tonnenweise Opium, verbrannte es und versenkte die Reste im Meer (nachdem er ein gehöriges klassisches Gedicht an den Meeresgott verfasst hatte, um für die Verunreinigung seines Reiches Abbitte zu leisten). Doch dann lief es nicht mehr so gut. Der britische Handelskommissar kam zu dem Schluss, dass, wenn die Magie der Märkte versagte, der Zauber der Feuerwaffen vielleicht mehr ausrichten würde, und zog seine widerwillige Heimat in eine kriegerische Auseinandersetzung mit China hinein.

Was folgte, war eine schockierende Demonstration der Macht der Kriegführung im Industriezeitalter. Die britische Geheimwaffe war die Nemesis, ein brandneuer, ganz aus Eisen erbauter Dampfer. Selbst die Royal Navy befiel angesichts dieser |499|so radikalen Waffe ein gewisses Unbehagen: »Wie die Schwimmeigenschaften von Holz dieses, ungeachtet der Form oder Gestaltung, zum natürlichsten Material für den Schiffsbau machten, so erweckten die Sinkeigenschaften von Eisen auf den ersten Blick den Anschein, dass es höchst ungeeignet für einen ähnlichen Zweck wäre«, räumte ihr Kapitän ein.30

Diese Sorgen waren wohlbegründet. Der Eisenrumpf führte zur Fehlfunktion des Kompasses. Die Nemesis kollidierte mit einem Felsen, noch bevor sie England verließ, und hätte vor dem Kap der Guten Hoffnung beinahe zwei weitere gerammt. Inmitten eines tosenden Sturms konnte das Schiff nur vor dem Kentern gerettet werden, indem der Kapitän seiner Mannschaft befahl, über Bord hängend die Schiffswände mit überschüssigen Planken und Eisenplatten zu verstärken. Bei der Ankunft in Guangzhou jedoch war alles vergessen und vergeben. Die Nemesis machte ihrem Namen alle Ehre, schnaufte enge, von großen Holzschiffen nicht zu befahrende Flusspassagen hinauf und schoss jeden Widerstand in Stücke.

1842 schlossen britische Schiffe den Kaiserkanal und brachten Beijing an den Rand einer Hungersnot. Generalgouverneur Qiying, mit Friedensverhandlungen beauftragt, versicherte seinem Kaiser, dass er »unserem großen Plan zuliebe über solche Kleinigkeiten hinwegsehen« wolle,31 doch tatsächlich öffnete er, wie verlangt, für die Briten – dann für die Amerikaner, später für die Franzosen, schließlich auch für andere Westler – die chinesischen Häfen. Und als die Feindseligkeit der Chinesen gegenüber diesen ausländischen Teufeln (Abbildung 10.6) den erwarteten Profit aus diesen Konzessionen schmälerte, stellten die westlichen Mächte Nachforderungen.

Die Westler trieben sich auch gegenseitig an, in steter Furcht, ein Handelsrivale könnte eine Konzession erhalten, mit der die eigenen Händler von dem neuen Markt ausgeschlossen würden. 1853 schwappte ihre Rivalität nach Japan über. Kommodore Matthew Perry lief in die Bucht von Edo ein und verlangte für amerikanische Dampfer das Recht, dort auf dem Weg nach China Brennstoff nachzuladen. Er brachte nur vier moderne Schiffe mit, doch diese Flottille war von größerer Feuerkraft als alle Kanonen Japans zusammengenommen. Seine Schiffe waren »Festungen, die sich frei über das Wasser bewegten«, bemerkte ein erstaunter Augenzeuge. »Was wir für eine Feuersbrunst auf dem Meer gehalten hatten, war tatsächlich schwarzer Rauch aus ihren Schloten.«32 Japan gewährte den Amerikanern das Recht, in zwei Häfen Handel zu treiben. Großbritannien und Russland verlangten prompt für sich dasselbe Recht – und erhielten es.

Das Gerangel um die besten Plätze machte hier nicht Halt. Im Anhang zum englisch-chinesischen Vertrag von 1842 hatten die Anwälte der britischen Seite ihrem Land den frisch erfundenen Status einer »meistbegünstigten Nation« gesichert, was bedeutete, dass China alles, was es einer anderen westlichen Macht gewährte, auch Großbritannien zugestehen musste. Der Vertrag, den die USA 1843 mit China geschlossen hatten, enthielt eine Bestimmung, die eine Neuverhandlung |500|nach zwölf Jahren erlaubte, und so beanspruchten britische Diplomaten 1854 dasselbe Recht für sich. Die Qing sträubten sich, und Großbritannien zog abermals in den Krieg.

Abbildung 10.6: Kulturelle Dissonanz

Chinesische Karikatur eines feuerspeienden englischen Seemanns, 1838.

Selbst dem britischen Parlament war das ein bisschen zu viel. Es tadelte Premierminister John Henry Palmerston, dessen Regierung daraufhin stürzte, nur um bald darauf mit einer noch größeren Mehrheit der Wählerstimmen ins Amt zurückzukehren. 1860 besetzten Großbritannien und Frankreich Beijing, brannten den Sommerpalast nieder und verfrachteten das Pekinesenhündchen Looty nach Balmoral. Der amerikanische Generalkonsul wollte sich, was Neuverhandlungen anging, nicht ausstechen lassen und kujonierte Japan zu einem neuen Vertrag mit der Drohung, britische Schiffe würden andernfalls das Land für Opium öffnen.

Der Westen donnerte um 1860 wie ein Koloss durch die Welt, dessen langer Arm anscheinend überallhin reichte. Das alte östliche Kerngebiet, das sich nur ein Jahrhundert zuvor der höchsten gesellschaftlichen Entwicklung auf der Welt hatte rühmen können, wurde, ebenso wie die ehemaligen Kerngebiete in Südasien und Amerika, zu einer neuen Peripherie des westlichen Kerngebiets. Und Nordamerika, mittlerweile stark von Europäern besiedelt, drängte nun selbst ins |501|Kerngebiet. In Reaktion auf diese durchgreifende geographische Neuorganisation stießen die Europäer in immer neue Grenzregionen vor. Ihre Dampfschiffe trugen die weiße Plage der Siedler nach Südafrika, Australien und Neuseeland und kehrten mit Frachträumen voller Getreide und Schafen zurück. Afrika, auf westlichen Landkarten noch 1870 weitgehend ein weißer Fleck, war bis 1900 beinahe vollständig unter europäische Herrschaft gebracht.

Der Ökonom John Maynard Keynes erinnerte sich 1919 an jene Jahre als ein goldenes Zeitalter zurück:

Denn für jeden irgend über Durchschnitt Fähigen und Willenskräftigen war der Aufstieg in die Mittel- und Oberklasse möglich, denen das Leben mit geringen Kosten und sehr wenig Mühe Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten weit hinaus über den Gesichtskreis der reichsten und mächtigsten Monarchen anderer Zeitalter bot. Der Bewohner Londons konnte, seinen Morgentee im Bette trinkend, durch den Fernsprecher die verschiedenen Erzeugnisse der ganzen Erde in jeder beliebigen Menge bestellen und mit gutem Grund erwarten, dass man sie alsbald an seiner Tür ablieferte. Er konnte im selben Augenblick und auf demselben Wege seinen Reichtum in den natürlichen Hilfsquellen und neuen Unternehmungen jeder Weltgegend anlegen und ohne Anstrengung, ja ohne Mühe, an ihren künftigen Erträgen und Vorteilen sich beteiligen. Oder er konnte sich entschließen, die Sicherheit seines Vermögens dem Kredit der Bürger irgendeiner bedeutenderen Stadtgemeinde in irgendeinem Erdteil anzuvertrauen, den seine Einbildungskraft oder Kenntnis ihm empfahlen. Er konnte nach Wunsch sofort billige und bequeme Verkehrsgelegenheiten nach jedem Lande oder Klima ohne Pässe und andere Förmlichkeiten bekommen … und dann nach fremden Gegenden reisen, ohne ihre Religion, ihre Sprache oder ihre Sitten zu kennen, nur mit seinem gemünzten Reichtum in der Tasche, und sich bei dem geringsten Hindernis schwer beleidigt und höchlich überrascht dünken.33

Dem Romancier Joseph Conrad stellte sich das ganz anders dar, nachdem er 1890 ein Jahr im Kongobecken verbracht hatte. »Die Eroberung der Erde, und das bedeutet meistens, sie denen wegzunehmen, die eine andere Hautfarbe haben oder etwas plattere Nasen als wir, ist bei genauerem Hinsehen nicht gerade ein Kinderspiel«,34 bemerkte er in seinem antikolonialistischen Klassiker Herz der Finsternis.

Der Kongo war ein Extremfall. König Leopold II. von Belgien nahm ihn als persönliches Eigentum in Besitz und wurde zum Milliardär, indem er über fünf Millionen Kongolesen foltern, verstümmeln und ermorden ließ, um die übrige Bevölkerung zu zwingen, ihm Kautschuk und Elfenbein zu liefern. Er war jedoch kaum ein Einzelfall. In Nordamerika und Australien rotteten die weißen Siedler die Eingeborenen fast aus, und einige Historiker machen den europäischen Imperialismus dafür verantwortlich, dass die schwachen Monsunregenfälle der Jahre 1876–1879 und 1896–1902 Katastrophen heraufbeschworen. Trotz ausbleibender Ernten exportierten die Landeigentümer weiter Nahrungsmittel auf die westlichen Märkte, und von China bis Indien, von Äthiopien bis Brasilien |502|verwandelte sich Hunger in Hungersnot. Ruhr, Pocken, Cholera und selbst der Schwarze Tod folgten ihnen auf dem Fuße und rissen womöglich an die 50 Millionen geschwächte Menschen in den Tod. Einige Westler sammelten Geld für die Hungernden; andere taten so, als wäre nichts geschehen; und manche, wie das Magazin The Economist, mokierten sich, Hilfe lehre die Hungernden nur, »es sei die Pflicht der Regierung, sie am Leben zu erhalten«35. Kein Wunder, dass der letzte Seufzer des sterbenden Mr. Kurtz, jenes Unmenschen, der in Conrads Roman im Dschungel ein privates Königreich errichtet, zur Grabinschrift des europäischen Imperialismus geworden ist: »Das Grauen! Das Grauen!«361*

Der Osten wendete das Schlimmste ab, doch Niederlagen, Demütigungen und Ausbeutung durch den Westen blieben ihm nicht erspart. China und Japan zerfielen, als zusammengewürfelte Haufen von Patrioten, Dissidenten und Kriminellen, die ihren Regierungen für alles die Schuld gaben, zu den Waffen griffen. Religiöse Fanatiker und Milizen ermordeten Westler, wenn sie sich außerhalb ihrer befestigten Stützpunkte verirrten, und Beamte, die diesen Eindringlingen begütigend zu Willen waren. Westliche Marineschiffe bombardierten zur Vergeltung Hafenstädte, rivalisierende Parteiungen spielten die westlichen Eindringlinge gegeneinander aus. Europäische Waffen überfluteten Japan, wo eine von den Briten unterstützte Fraktion 1868 die legitime Regierung stürzte. In China kostete der Bürgerkrieg 20 Millionen Menschenleben, bevor westliche Finanziers beschlossen, dass ein Regimewechsel die Gewinne schmälern würde, woraufhin eine »stets siegreiche Armee« mit amerikanischen und britischen Offizieren und Kanonenbooten half, die Qing zu retten.

Westler diktierten östlichen Regierungen, was sie zu tun hatten, rissen ihre Reichtümer an sich und umgaben sie mit ihren eigenen Beratern. Wenig überraschend sorgten diese dafür, dass die Zölle auf westliche Importe und auf Güter, an deren Kauf der Westen interessiert war, niedrig blieben. Manchmal überkam selbst Westler dabei ein ungutes Gefühl. »Ich habe Dinge gesehen, die mich zur Weißglut getrieben haben, so wie die europäischen Mächte die asiatischen Nationen zu erniedrigen versuchen«, gestand der ehemalige US-Präsident Ulysses S. Grant dem japanischen Kaiser 1879.37

Die meisten Westler befanden indessen, dass alles genau so war, wie es sein sollte, und vor diesem Hintergrund des östlichen Zusammenbruchs verfestigte sich ein Denken, das in der westlichen Vorherrschaft eine von jeher angelegte Zwangsläufigkeit erkannte. Der Osten mit seinen korrupten Kaisern, auf dem Bauch rutschenden Konfuzianern und Abermillionen halbverhungerter Kulis schien immer schon zur Unterwerfung unter den dynamischen Westen bestimmt. Aus westlicher Perspektive sah es so aus, als würde nun die Welt ihre letzte, vorherbestimmte Form erreichen.

In ihrer Anmaßung und Selbstbeweihräucherung übersahen die Herolde unverbrüchlicher westlicher Vorherrschaft im 19. Jahrhundert etwas ganz Wichtiges: die Logik ihres eigenen, von Marktkräften angetriebenen Imperialismus. Genau wie der Markt die britischen Kapitalisten zur Schützenhilfe beim Aufbau der industriellen Infrastruktur ihrer erbittertsten Rivalen Deutschland und USA genötigt hatte, belohnte er nun Westler, die Kapital, Innovationen und Know-how über den Osten ausschütteten. Die Westler zinkten die Karten, wo immer es ging, doch der unerbittliche Drang des Kapitals hin zu neuen Profiten bot auch den östlichen Unternehmern Gelegenheiten, die bereit waren, sie beim Schopf zu packen.

Die Geschwindigkeit, mit der die Asiaten dies taten, war verblüffend. In den 1860er Jahren machten sich die chinesische Selbststärkungsbewegung und die japanische Bewegung für »Zivilisation und Aufklärung« daran, das zu kopieren, was sie als das Beste am Westen ansahen. Sie übersetzten westliche Bücher über Wissenschaft, Staatsführung, Recht und Medizin ins Chinesische und Japanische und schickten Delegationen in den Westen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die Westler beeilten sich, den Asiaten ihre neuesten technischen Maschinen zu verkaufen, und chinesische und japanische Gradgrinds verdreckten die Landschaft mit ihren Fabriken.