Auch wenn die Höhlenmenschen, die vor 20 000 Jahren bibbernd um ihre Lagerfeuer hockten, davon nichts ahnten, so hatte doch ihre Welt begonnen, sich zurückzubewegen in Richtung Wärme. Im Verlauf der nächsten 10 000 Jahre sollte das Zusammenwirken von Klimawandel und den schnellen Superhirnen von Homo sapiens die Geographie verändern, und in diesem Prozess entstanden regional unterschiedene Lebensweisen, die sich bis heute erhalten haben. »Osten« und »Westen« bekamen eine Bedeutung.

Die Folgen der globalen Erwärmung waren unvorstellbar. Um 17 000 v. u. Z. schmolzen in nur zwei oder drei Jahrhunderten die Gletscher, die Nordamerika, Europa und Asien bedeckt hatten. Im Gebiet zwischen der heutigen Türkei und der Krim, dort, wo heute die Wellen des Schwarzen Meeres rollen, erstreckte sich während der Eiszeit ein tiefes Becken (Abbildung 2.1). Der Abfluss der Gletscher verwandelte es nun in das weltweit größte Süßwasserbecken. Das geschah mit einer Flut, die einer Arche Noah würdig gewesen wäre1*: In bestimmten Phasen stieg das Wasser täglich um 15 Zentimeter. Jedesmal, wenn sich die Sonne über den Horizont hob, war das Seeufer um weitere anderthalb Kilometer landeinwärts gewandert. Kein Ereignis der jüngeren Erdgeschichte kam dem gleich.

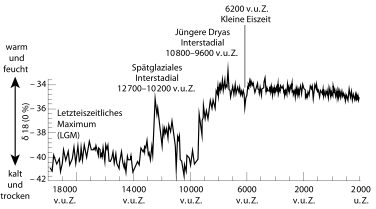

Die sich verschiebende Umlaufbahn der Erde löste ein wildes Auf und Ab von Erwärmung und Abkühlung, von Überfluss und Hunger aus. Abbildung 2.2 zeigt die extremen Schwankungen des Verhältnisses zweier Sauerstoffisotope in den antarktischen Eisbohrkernen, von denen in Kapitel 1 die Rede war. Diese Schwankungen folgen den Sprüngen des Klimas. Erst nach 14 000 v. u. Z., als kein eisiges Gletscherwasser mehr in die Meere strömte, machte die Welt für jeden Schritt, der zurück in die Kälte führte, spürbare zwei hin zur Wärme. Um 12 700 v. u. Z. wurde daraus ein Galopp: In nur einer Generation erwärmte sich die Erde um etwa drei Grad Celsius und war damit nur mehr um ein, zwei Grad von den Temperaturen entfernt, die wir aus unserer jüngeren Vergangenheit kennen.

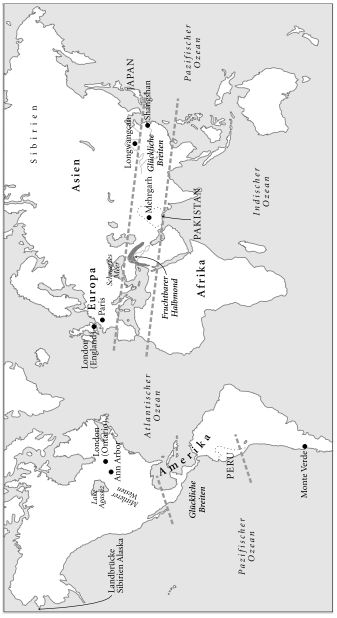

Abbildung 2.1: Das Gesamtbild

Die Veränderungen, die dieses Kapitel thematisiert, im globalen Überblick.

Abbildung 2.2: Ins Eis geschriebene Geschichte Das Verhältnis zwischen Sauerstoffisotopen in den Luftblasen, die im arktischen Eis eingeschlossen wurden. Sie zeigen, wie das Klima in den letzten 20 000 Jahren zwischen warm & feucht und kalt & trocken schwankte.

Die Christen des Mittelalters haben sich das Universum gerne als »Große Kette des Seins« vorgestellt, als eine Hierarchie, von Gott herab bis zum geringsten Wurm. Der reiche Mann in seinem Schloss, der Arme vor dessen Tor – alle hatten ihren vorbestimmten Platz in einer zeitlos-unwandelbaren Ordnung. Wir können uns eine »Große Kette der Energien« vorstellen, sollten uns allerdings hüten, auch diese als zeitlos und unwandelbar zu denken. Gravitationsenergie strukturiert den Kosmos; sie war es, die die kosmische Ursuppe in Wasserstoff und Helium umgewandelt hat – und diese einfachen Elemente schließlich zu Sternen. Unsere Sonne arbeitet wie ein riesiger Fusionsreaktor, der Gravitationsenergie in elektromagnetische Energie umwandelt. Aus einem kleinen Teil davon machen die Pflanzen auf der Erde durch Photosynthese chemische Energie. Tiere fressen die Pflanzen, ihr Stoffwechsel wandelt chemische um in kinetische Energie. Das Zusammenspiel zwischen den Schwerkräften von Sonne und Planeten formt die Umlaufbahn der Erde und entscheidet darüber, wie viel elektromagnetische Energie wir auf der Erde empfangen, wie viel chemische Energie die Pflanzen produzieren und wie viel kinetische Energie die Tiere daraus machen. Und daraus folgt alles andere.

Um 12 700 v. u. Z. vollführte die Erde einen Sprung hinauf in der Großen Kette der Energie. Mehr Sonnenlicht bedeutete mehr Pflanzen, mehr Tiere, mehr Auswahl |91|und Möglichkeiten für die Menschen, was ihre Nahrung, ihre Arbeit und ihre Reproduktion anbelangte. Jedes Individuum und jede kleine Gruppe – alle werden ihre Möglichkeiten auf eigene Weise kombiniert und genutzt haben. Insgesamt gesehen jedoch reagierten die Menschen auf den Aufwärtssprung in der Großen Energiekette nicht viel anders als die Pflanzen und Tiere, von denen sie lebten: Sie vermehrten sich. Auf jedes Menschenwesen, das um 18 000 v. u. Z. gelebt hatte (möglicherweise eine halbe Million), kam um 10 000 v. u. Z. ein ganzes Dutzend.

Welche Wirkung die globale Erwärmung auf die Menschen hatte, war abhängig davon, wo sie lebten. In der südlichen Hemisphäre milderten die großen Meere die Folgen des Klimawandels, doch im Norden kam es zu heftigen Gegensätzen. Für die Sammler in der Tiefebene, die dem Schwarzen Meer vorausging, war die Erwärmung eine Katastrophe; nicht viel besser erging es den Menschen in den Küstenebenen. Während der Eiszeit hatten sie in den reichsten Vorratskammern der damaligen Welt gelebt, doch eine wärmere Welt bedeutete einen steigenden Meeresspiegel. Jedes Jahr mussten sie sich weiter vor den Wellen zurückziehen, die ihre alten Jagdgründe überfluteten, bis diese schließlich völlig versunken waren.2* Für die meisten Menschen der nördlichen Halbkugel jedoch war der Aufwärtssprung in der Energiekette ungetrübtes Glück. Sie konnten den Pflanzen und Tieren nach Norden folgen, in Regionen, die zuvor zu kalt gewesen waren, um sie zu ernähren. Gegen 13 000 v. u. Z. (der genaue Zeitpunkt ist umstritten) hatten sich die Menschen in Amerika verbreitet, wohin bislang noch kein Affenmensch den Fuß gesetzt hatte. Um 11 500 v. u. Z. erreichten sie die Südspitze des Kontinents, kletterten dessen Berge hinauf, drangen in die Regenwälder vor. Die Erde stand der Menschheit offen.

Die größten Nutznießer der globalen Erwärmung lebten in einem Band, das »Glückliche Breiten« genannt wird; gemeint ist in der Alten Welt der Streifen zwischen dem 20. und 35. Grad nördlicher Breite, in der Neuen Welt zwischen |92|dem 15. Grad südlicher und 20. Grad nördlicher Breite. Pflanzen und Tiere, die es während der Eiszeit in diese gemäßigten Zonen getrieben hatte, vermehrten sich nach 12 700 v. u. Z. gewaltig, insbesondere an beiden Enden Asiens (vgl. Abbildung 2.1), wo wilde Getreidearten – Vorläufer von Gerste, Weizen und Roggen in Südwestasien, von Reis und Hirse in Ostasien – große Samenkörner entwickelten, die Sammler zu Grütze kochen oder mahlen und zu Brot backen konnten. Sie mussten bloß warten, bis die Samen reif waren, die Körner herausschütteln und einsammeln. Experimente mit heutigem Wildgetreide in Südwestasien ergaben, dass man mit dieser Methode auf 10 000 Quadratmetern eine Tonne essbare Samen gewinnen kann; jede Kalorie Energie, die für die Ernte eingesetzt wurde, ergab eine Ausbeute von 50 Kalorien in der Nahrung. Es war die »Goldene Zeit der Wildbeuter« in diesen Weltgegenden.

Eiszeitliche Jäger und Sammler hatten die Landschaft in kleinen Gruppen durchstreift, denn die Nahrung war knapp; ihre Nachfahren konnten ihre Lebensweise nun ändern. Wie andere Tierarten mit großem Gehirn (Bienen etwa, Delphine, Papageien oder unsere nächsten Verwandten, die Affen) scheinen die Menschen instinktiv große Gruppen zu bilden. Wir sind gesellige Wesen.

Das mag damit zusammenhängen, dass Tiere mit großem Gehirn gescheit genug sind zu erkennen, dass sie in der Gruppe über mehr Augen und Ohren verfügen als ein Einzelwesen, und so früher auf ihre Fressfeinde aufmerksam werden. Es könnte allerdings, wie manche Evolutionstheoretiker behaupten, auch umgekehrt gewesen sein, und das Zusammenleben in Gruppen ging dem Wachstum des Gehirns voraus. Mit dem Zusammenleben habe begonnen, was der Hirnforscher Steven Pinker »kognitives Wettrüsten«1 genannt hat1* – ein Prozess, in dem die Tiere, die sich daran zu erinnern begannen, wer von ihresgleichen ihnen freundlich gesonnen war oder feindlich, wer mit ihnen teilte und wer nicht, solchen überlegen waren, deren Gehirn dazu nicht in der Lage war.

Wie auch immer, wir haben uns dazu entwickelt, Gesellschaft zu mögen, und unsere Vorfahren reagierten auf den Aufwärtssprung, den die Erde in der Energiekette vollführte, indem sie größere Gruppen bildeten. Um 12 500 v. u. Z. war es in den Glücklichen Breiten nicht mehr selten, dass 40 oder 50 Menschen zusammen lebten; es wurden sogar Spuren von Gruppen gefunden, die über 100 Individuen zählten.

Während der Eiszeit bauten die Menschen in der Regel ein Lager, aßen die Pflanzen, jagten die Tiere, die sie im Umkreis finden konnten, zogen dann weiter zum nächsten Ort und so immer weiter. Bis heute singen wir Lieder vom Wandern, vom Umherziehen frei wie die Vögel, doch als es der Große Sprung in der Energiekette unseren Vorfahren ermöglichte, sich niederzulassen, fanden sie Haus und Herd wohl attraktiver. Menschen in China begannen bereits um 16 000 v. u. Z. damit, Tongefäße herzustellen (keine gute Idee, wenn man vorhat, alle |93|paar Wochen weiterzuziehen). Im Hochland von Peru errichteten Sammler und Jäger um 11 000 v. u. Z. Wälle und Mauern – eine sinnlose Anstrengung für hochmobile Gruppen, aber vernünftig, wenn man vorhat, für Monate an einem Platz zu bleiben.

Die eindeutigsten Hinweise auf Gruppenbildung und beginnende Sesshaftigkeit stammen aus einer Gegend, die als Fruchtbarer Halbmond bekannt ist, aus dem Hügelland entlang der Flusstäler von Jordan, Euphrat und Tigris in Südwestasien. In diesem Kapitel werde ich vor allem über diese Region sprechen, in der Menschen die ersten Schritte unternahmen, die sie wegführten von den Lebensformen der Sammler und Jäger – und die zugleich die Wiege des Westens ist.

Die Fundstätte von Ain Mallaha im heutigen Israel (Abbildung 2.3; auch bekannt als Eynan) gibt das beste Beispiel für das Geschehen. Um 12 500 v. u. Z. baute dort ein heute namenloses Volk halb unterirdische Rundhäuser, gut neun Meter im Durchmesser; die Wände waren aus Kalkstein aufgesetzt, behauene Baumstämme trugen das Dach. Verbrannte Nahrungsreste zeigen, dass die Leute aus Ain Mallaha eine erstaunliche Vielfalt von Nüssen und Pflanzen sammelten, die zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres reif waren, und diese in Gruben aufbewahrten, die sie mit Mörtel wasserdicht gemacht hatten. Steinmörser dienten zum Zerreiben der Früchte. Um die Siedlung verstreut fand man die Knochen von Rotwild, Füchsen, diversen Vogelarten und vor allem von Gazellen. Archäologen freuen sich, wenn sie Gazellenzähne finden, denn diese haben eine wunderbare Eigenschaft: Sie produzieren im Sommer und im Winter unterschiedlich gefärbten Zahnschmelz, und der erleichtert es festzustellen, wann die Tiere getötet wurden. In Ain Mallaha wurden Zähne beider Farben gefunden, woraus man wohl schließen kann, dass die Menschen das ganze Jahr über in dieser Siedlung lebten. Außerhalb des Fruchtbaren Halbmonds wurden keine Siedlungen dieser Art gefunden.

Wenn Menschen in größeren Gruppen sesshaft wurden, wird dies die Beziehungen zwischen ihnen und zu ihrer Umgebung verändert haben. Zuvor mussten sie ihrer Nahrung folgen, also ständig in Bewegung bleiben. Ganz sicher werden sie sich zu jedem Platz, an dem sie für eine Weile Rast machten, Geschichten erzählt haben: Das ist die Höhle, in der mein Vater starb; da drüben hat unser Sohn die Hütte niedergebrannt; an jener Quelle dort sprechen die Geister, und so weiter. Ain Mallaha jedoch war nicht einfach ein Ort unter anderen entlang eines Rundwegs – für die Menschen, die dort lebten, war es der Ort. Hier waren sie geboren worden, aufgewachsen, hier würden sie sterben. Statt die Toten irgendwo zurückzulassen, wohin sie vielleicht jahrelang nicht wieder kommen würden, begruben sie ihre Angehörigen nun zwischen ihren Häusern oder auch in diesen; sie verwurzelten auch die Vorfahren an diesem bestimmten Ort. Die Menschen investierten in ihre Häuser, bauten sie wieder und wieder um.

Sie begannen auch, sich über ihre Abfälle Gedanken zu machen. Die eiszeitlichen Sammler waren ziemlich unordentliche Leute gewesen, die ihre Nahrungsreste einfach an ihren Lagerstätten verstreuten. Was sprach auch dagegen? Bis Maden kamen oder Aasfresser auftauchten, waren die Gruppen längst weitergezogen, auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen. In Ain Mallaha war das etwas ganz anderes. Die Leute dort zogen nirgendwohin weiter, sie mussten mit ihren Abfällen leben. Die Ausgräber fanden Tausende von Ratten- und Mäuseknochen – Tiere, die es in der uns bekannten Form während der Eiszeit nicht gegeben hatte. Frühere Aasfresser hatten menschliche Abfälle in eine breitere Ernährungsstrategie einbauen müssen. Es war für sie nur ein angenehmes Zubrot, wenn Menschen Knochen oder Nüsse auf dem Boden einer Höhle zurückließen, doch jede Protoratte, die sich auf diese Nahrungsquelle spezialisiert hätte, wäre, bis sich die nächste Gruppe in der Höhle zeigte und für Nachschub sorgte, längst verhungert gewesen.

Abbildung 2.3: Die Wiege des Westens

Fundstätten im Fruchtbaren Halbmond, von denen dieses Kapitel handelt

|95|Dauersiedlungen dagegen veränderten die Lebensbedingungen für Nagetiere. Ununterbrochen waren köstlich duftende Müllhaufen erreichbar, und wenn Ratten und Mäuse klein blieben und heimlich umherhuschten, konnten sie den Menschen auf der Nase herumtanzen, hatten unter den neuen Verhältnissen bessere Chancen als große aggressive Exemplare, die sofort Aufmerksamkeit auf sich zogen. Innerhalb einiger Dutzend Generationen (ein Jahrhundert ist bereits ein großer Zeitraum, schließlich vermehren sich Mäuse eben wie Mäuse) verwandelten sich Nagetiere genetisch so, dass sie mit den Menschen zusammenleben konnten. Verstohlen umherschleichende, angepasste Schädlinge lösten ihre großen wilden Vorgänger so vollständig ab wie Homo sapiens die Neandertaler.

Die unfreiwillig domestizierten Nagetiere bedankten sich für das Geschenk des unablässigen Abfallnachschubs, indem sie ihre Eingeweide in die Nahrungsmittel- und Wasserspeicher entleerten und die Verbreitung von Krankheiten beschleunigten. Bald fanden Menschen Ratten aus eben diesem Grund unerträglich; manchen von uns sind sogar Mäuse unheimlich. Die unheimlichsten Aasfresser, die menschliche Abfälle ebenfalls unwiderstehlich fanden, waren allerdings Wölfe. Die meisten Menschen finden es unbehaglich, wenn furchterregende Monster – so wie in Jack Londons Roman Ruf der Wildnis – um ihre Behausungen schleichen, und so kamen auch hier, wie bei den Nagetieren, kleine und weniger bedrohliche Tiere besser zurecht.

Lange haben Archäologen vermutet, dass die Menschen Hunde aktiv domestiziert haben, indem sie Wolfswelpen zähmten, zu Haustieren machten und die zahmsten von ihnen miteinander kreuzten, um noch zahmere Welpen hervorzubringen, die Menschen fast so sehr lieben wie diese sich selbst und ihresgleichen. Doch wie jüngere Studien ergeben haben, war auch hier die natürliche Zuchtwahl am Werk, ohne viel bewusstes Zutun der Menschen. So brachte das Zusammenwirken von Wölfen, Abfällen und Menschen die Tiere hervor, die wir Hunde nennen. Sie konnten die Krankheiten übertragenden Nagetiere töten, die mit ihnen um Reste konkurrierten, konnten sogar mit den wirklichen Wölfen kämpfen und sich so ihren Platz als bester Freund des Mannes verdiene – und der Frau: Um |96|11 000 v. u. Z. wurde in Ain Mallaha eine ältere Frau so beigesetzt, dass eine ihrer Hände auf einem Welpen lag, beide waren zusammengerollt, als schliefen sie.2*

Fortschritt, hat der Science-Fiction-Autor Robert Heinlein geschrieben, werde von »faulen Menschen« gemacht, die nach Wegen suchen, ihre Dinge leichter zu erledigen; in der Einleitung habe ich das weiter ausgesponnen zu einer allgemeinen soziologischen Theorie. Geschichte, habe ich gesagt, wird gemacht von faulen, gierigen, furchtsamen Menschen (die sich dessen, was sie tun, kaum bewusst sind), die versuchen, ihre Angelegenheiten immer einfacher, profitabler und sicherer zu regeln. Zum ersten Mal zeigte dieses Prinzip seine Wirkung im Fruchtbaren Halbmond gegen Ende der Eiszeit, und damit entstand eine eindeutig westliche Lebensweise, die eine höhere gesellschaftliche Entwicklung nach sich zog als in jedem anderen Teil der Welt.

Vermutlich können wir die Frauen dafür loben (oder tadeln). In den heutigen Jäger-Sammler-Gesellschaften erledigen vor allem Frauen das Sammeln von Pflanzen, während die Männer fürs Jagen zuständig sind. Wenn wir bedenken, dass die Gräber von Männern mehr Speer- und Pfeilspitzen enthalten, die von Frauen dagegen eher Mahlwerkzeuge, ist das wohl auch in vorgeschichtlichen Zeiten nicht anders gewesen. Dann aber wird sich die Antwort auf die Frage, der wir bislang vor allem nachgegangen sind – ab wann und von wo an wir von einer westlichen Lebensweise sprechen sollten, die sich von anderen definitiv unterscheidet –, wohl aus der Erfindungskraft der Frauen ergeben, die vor nahezu 15 000 Jahren im Fruchtbaren Halbmond gelebt haben.

Wildgetreide sind einjährige Pflanzen. Das heißt, in einer Saison wachsen sie, produzieren Samen und sterben ab, erst im nächsten Jahr werden aus den Samen neue Pflanzen. Wenn eine Pflanze reift, wird die Rhachis (die Hauptachse der Fruchtstände) schwächer, und eines nach dem anderen fallen die Samenkörner auf die Erde, wo ihre Schutzhaut zerplatzt und sie keimen können. Die einfachste Methode, mit der Sammler vor 15 000 Jahren solche Samen ernten konnten, bestand darin, die Pflanzen zu schütteln und die fast reifen Samen in einem Korb aufzufangen. Dabei gab es jedoch eine Schwierigkeit. Die Samen der unterschiedlichen Wildpflanzen wurden zu unterschiedlichen Zeiten reif, auch der jeweilige Standort spielte dabei eine Rolle. Kamen die Sammler zu spät an einen Standort, waren die meisten Samen bereits zu Boden gefallen, und hatten gekeimt, oder aber Vögel hatten sie gefressen. Kamen die Sammler zu früh, ließen sich die Samen noch nicht aus den Fruchtständen schütteln. In beiden Fällen war ein Großteil |97|der Ernte verloren. Natürlich konnten die Sammler einen Standort wiederholt besuchen, dann aber blieb ihnen weniger Zeit, um an andere Plätze zu ziehen.

Wir wissen nicht, was hinter der entscheidenden Idee stand, ob Trägheit (der Unwille, von Standort zu Standort zu ziehen), Gier (der Wunsch, mehr zu ernten und zu essen) oder Furcht (vor Hunger oder davor, dass der eigenen eine andere Gruppe zuvorkommt) – irgendwer aber, wahrscheinlich eine Frau, wird den Einfall gehabt haben: Warum sollte man nicht die besten Samen aufheben und sie an einem fruchtbaren Ort aussähen? Dann, so wird sie weiter gedacht haben, könnten wir auch nach den Pflanzen schauen – die Erde umgraben, Unkraut ausziehen, die Pflanzen vielleicht sogar wässern – und uns darauf verlassen, dass die Pflanzen jedes Jahr wieder an diesem Ort auskeimen und vielleicht sogar höhere Erträge bringen werden. Das Leben wäre schön.

Auch der erste direkte Beleg hierfür kommt aus dem Fruchtbaren Halbmond, und indirekt haben wir das der Baath-Partei zu verdanken. Denn die Bathisten, besser bekannt als Saddam Husseins mörderische politische Bewegung im Irak, haben die Macht zunächst, nämlich 1963, im Nachbarland Syrien übernommen. Nachdem sie ihre Rivalen ausgelöscht hatten, wollten sie Syrien modernisieren. Ein damit verbundenes Großprojekt war der Bau eines Staudamms am Euphrat. So entstand der über 75 Kilometer lange Assad-Stausee, der noch heute den größten Teil des Stroms für Syrien liefert. Weil absehbar war, dass der Stausee das Herz des Fruchtbaren Halbmonds überfluten würde, startete das syrische Generaldirektorat der Altertümer eine internationale Kampagne, um die Siedlungsplätze zu untersuchen, die zerstört werden würden. 1971 erkundete ein britisches Team den Grabhügel von Abu Hureyra. Funde an der Oberfläche ließen erkennen, dass dort um 7000 v. u. Z. ein Dorf gestanden haben muss, was die Archäologen detailliert dokumentierten. In einem der gezogenen Gräben sah man, dass diese Siedlung auf den Ruinen einer älteren errichtet worden war, die auf 12 700 v. u. Z. zu datieren war.

Eine unglaubliche Chance, und die Ausgräber begannen einen Wettlauf mit der Zeit, denn das Wasser stieg; 1973 wurde daraus auch ein Kampf gegen den Krieg, denn die syrische Armee mobilisierte viele der Grabungsarbeiter für den Yom-Kippur-Krieg gegen Israel. Als die Fundstätte schließlich überflutet wurde, hatte das Team etwas mehr als 45 Quadratmeter der ältesten Siedlung ausgegraben: eine winzige Fläche, doch archäologisch eine der bedeutsamsten. Man fand die Überreste eingetiefter runder Holzhütten, Mahlsteine, Feuerstätten und tausende verkohlte Samen. Die meisten davon stammten von Wildgräsern, doch man fand auch eine Handvoll plumper, schwerer Roggenkörner.

Aus diesen Körnern war zu schließen, dass die Leute von Abu Hureyra Hacken nutzten, um den Boden zu bestellen. Sie warfen die Samen nicht einfach auf die Erde, sondern arbeiteten sie unter die Oberfläche. Und das verschaffte größeren Sämlingen, die besser in der Lage waren, dem Licht entgegen zu wachsen als kleinere Pflanzen, Vorteile. Hätten die prähistorischen Bauern einfach alles verzehrt, |98|was sie ernteten, wäre dies ohne Bedeutung gewesen. Wenn sie aber Samen zurückbehielten, um sie im nächsten Jahr auszusäen, dann wären großkörnige Samen leicht überrepräsentiert gewesen. Zunächst dürfte der Unterschied wohl kaum bemerkt worden sein, aber als die Bauern dies oft genug wiederholt hatten, muss sich, weil die Durchschnittsgröße der Samenkörner langsam wuchs, ihre Vorstellung von »normal« nach und nach geändert haben. Archäobotaniker (sie studieren, was von alten Pflanzen blieb) nennen diese größeren Samen »kultiviert«2, um sie von wilden Samen einerseits und von den vollends domestizierten Formen andererseits zu unterscheiden, die wir heute verzehren.

Um 11 000 v. u. Z., als die Leute von Ain Mallaha die alte Frau und ihr Hündchen bestatteten, hatten die Bewohner von Abu Hureyra ihren Roggen so oft erneut ausgesät, dass er größere Körner trug. Selbst wenn dieser Unterschied zunächst eher gering gewesen sein mag, erwiesen sich diese Körner (um eines der schlechten Wortspiele von Archäologen aufzugreifen) als die Saat, aus dem der Westen wachsen sollte.

Unbeeindruckt von Welpen und Roggen schmolzen einen halben Erdumfang entfernt die Gletscher noch immer. 100 000 Jahre zuvor hatte ihr Vormarsch Nordamerika flach gescheuert und die riesigen Ebenen des Mittelwestens geformt; der Rückzug der Gletscher machte aus diesen zunehmend bewaldeten Ebenen eine sumpfige, mückengeplagte, unwirtliche Gegend. »Drunken woodland« nennen Ökologen das, denn der Boden ist so aufgeweicht, dass Bäume sich nicht aufrecht halten können. Felskämme und Eis, das noch nicht geschmolzen war, fingen das Tauwasser der Gletscher in riesigen Seen. Den größten davon haben Geologen Lake Agassiz (vgl. Abbildung 2.1) genannt, nach dem Schweizer Wissenschaftler, der in den 1830er Jahren als Erster erkannt hat, dass es so etwas wie eine weltweite Eiszeit gegeben haben muss. Um 10 800 v. u. Z. bedeckte Lake Agassiz über 500 000 Quadratkilometer der Western Plains, war also viermal größer als der Obere See unserer Tage. Da geschah, was geschehen musste: Steigende Temperaturen und steigende Wasserspiegel unterminierten den Eisriegel, der die Wassermassen im Lake Agassiz noch zurückhielt.

Nachdem dieser Damm gebrochen war, folgte eine endlos lange Überschwemmung. In The Day After Tomorrow, diesem so eindrucksvoll unplausiblen Film, spielt Dennis Quaid den Wissenschaftler Jack Hall – im Film wohl der Einzige, der erkannt hat, dass die globale Erwärmung über kurz oder lang die Eiskappen wird schmelzen lassen. Der Mann wird ins Weiße Haus bestellt, er erklärt dem Präsidenten, dass ein Supersturm für Temperaturen von minus 100 Grad sorgen und auch den Golfstrom abschalten werde, der die Küsten Nordeuropas mit tropischem Wasser umspült, weswegen in London an der Themse nicht das gleiche |99|Klima herrscht wie in London in Ontario. Eine neue Eiszeit werde der Supersturm auslösen, den größten Teil Nordamerikas unbewohnbar machen. Wie nicht anders zu erwarten, bleibt der Präsident skeptisch. Nichts geschieht. Stunden später bricht der Sturm los, und Halls Sohn sitzt in New York fest. Es folgen die üblichen Heldentaten.

Ich möchte den Plot nicht vollends verderben, indem ich das Ende des Films verrate, nur so viel sagen, dass Lake Agassiz den Golfstrom tatsächlich ausgeschaltet hat, woraufhin sich die Dinge um 10 800 v. u. Z. allerdings etwas anders entwickelt haben als im Film. Es gab keinen Supersturm, doch die Welt glitt für 1200 Jahre – so lange, wie sich der See in den Atlantik ergoss – in eiszeitliche Bedingungen zurück. (Geologen nennen die Periode von 10 800 bis 9600 v. u. Z. das Jüngere Dryas, nach dem botanischen Namen der Weißen Silberwurz, einer Pflanze, die damals in allen Torfmooren verbreitet war.) Die wilden Graspflanzen, die die Dauersiedlungen im Fruchtbaren Halbmond ernährt und uns Mäuse und Hunde beschert hatten, wuchsen nun kleiner und trugen auch weniger und kleinere Samenkörner.1*

Die Menschen waren verstoßen worden aus dem Garten Eden. Sie mussten die ganzjährigen Siedlungen aufgeben, sich wieder in kleinere Gruppen aufteilen und erneut ihre Wanderungen durch das Hügelland aufnehmen, stets auf der Suche nach der nächsten Mahlzeit – sie lebten also nicht viel anders als ihre Vorfahren in den kältesten Etappen der Eiszeit. Knochenfunde aus dem Fruchtbaren Halbmond zeigen, dass um 10 500 v. u. Z. auch die Gazellen weniger wurden, ein Zeichen dafür, dass die Menschen die Bestände überjagt hatten. Außerdem weist der Schmelz menschlicher Zähne nun Grate auf, die dafür sprechen, dass Menschenkinder zu dieser Zeit chronisch unterernährt waren.

Und es ereignete sich noch eine weitere Katastrophe von ähnlichem Ausmaß. Wieder müssen wir, um eine anschauliche Parallele zu finden, auf Science-Fiction zurückgreifen. 1941 hat Isaac Asimov, damals am Anfang seiner Karriere, im Magazin Astounding Science Fiction die Kurzgeschichte Und Finsternis wird kommen… veröffentlicht, die er auf Lagash spielen ließ, einem Planeten mit sechs Sonnen. Wohin die Lagashianer auch gehen, mindestens eine Sonne scheint ihnen immer, und es ist stets Tag auf ihrem Planeten – mit Ausnahme jenes einen, alle 2049 Jahre wiederkehrenden Tages, an dem die Sonnen sich so aufreihen, dass der vorüberziehende Mond sie alle auf einmal verdecken und eine totale Sonnenfinsternis erzeugen kann. Der Himmel wird schwarz, plötzlich sieht man die Sterne. |100|Die verstörte Bevölkerung läuft Amok: Am Ende der Sonnenfinsternis haben die Lagashianer ihre gesamte Zivilisation zerstört und sich selbst in den Zustand der Barbarei zurückversetzt. In den nun folgenden 2049 Jahren bauen sie ihre Kultur langsam wieder auf, bis sich die Nacht erneut über ihren Planeten senkt und der ganze Prozess von vorne beginnt.

Jüngeres Dryas – das klingt wie Lagash revisited: Die Umlaufbahn der Erde erzeugt ein wildes Hin und Her zwischen Frost- und Tauwetter, was im Abstand von einigen Jahrtausenden zu Katastrophen wie dem Auslaufen des Lake Agassiz führt und damit wohl auch zum völligen Neuanfang der Geschichte. Doch Asimovs Und Finsternis wird kommen … mag eine großartige Erzählung sein (die Science Fiction Writers of America wählten sie gar zur besten Science-Fiction-Geschichte aller Zeiten), ein gutes Beispiel für historisches Denken liefert sie nicht. Denn in der wirklichen Welt konnte selbst eine Periode wie das Jüngere Dryas nicht immer wieder zum historischen Nullpunkt zurückführen wie auf Lagash. Wir sollten besser Heraklit folgen, der 2500 Jahre bevor sich Asimov ans Schreiben setzte festhielt, dass man nie zweimal in denselben Fluss steigen könne.3 Es ist ein berühmtes Paradox. Die Wirbel, die man beim ersten In-den-Fluss-Steigen erzeugt hat, sind längst ins Meer geflossen, wenn man sich das zweite Mal hineinwirft; der Fluss ist tatsächlich nicht mehr derselbe.

In diesem Sinn kann man auch die gleiche Eiszeit nicht zweimal erleben. Die Gesellschaften im Fruchtbaren Halbmond waren, als um 10 800 v. u. Z. die Dämme des Lake Agassiz brachen, nicht mehr die gleichen wie die während der früheren Eiszeiten. Anders als Asimovs Lagashianer drehten die Erdlinge auch nicht durch, als die Natur ihre Welt durcheinanderbrachte. Vielmehr nutzten sie die einzigartige menschliche Fähigkeit ihrer Erfindungsgabe, und bauten auf dem auf, was sie bereits erreicht hatten. Das Jüngere Dryas hat die Uhr nicht zurückgedreht. Keine Epoche hat das getan.

Einige Archäologen behaupten gar, das Jüngere Dryas habe, im Gegensatz zur Sonnenfinsternis in Asimovs Geschichte, die Neuerungen noch beschleunigt. Wie bei allen wissenschaftlichen Methoden muss man auch bei der Datierung der ersten kultivierten Roggenarten aus Abu Hureyra mit einer in der Sache liegenden Fehlerspanne rechnen, worauf die Ausgräber der Stätte selbst hinweisen. Die bereits erwähnten 11 000 Jahre v. u. Z. sind nur die Mitte eines Zeitraums, in dem die großen Roggenkörner auftauchen, und dieses Datum liegt vor Beginn des Jüngeren Dryas. Doch könnte der Zeitpunkt auch 500 Jahre später liegen und damit bereits in die Katastrophenzeit fallen. Vielleicht haben weder Trägheit noch Gier die Frauen von Abu Hureyra dazu gebracht, sich intensiver um den Roggen zu kümmern, vielleicht war es allein die Furcht. Als die Temperaturen fielen und die wild wachsenden Futterpflanzen weniger wurden, könnten die Frauen von Abu Hureyra experimentiert und herausgefunden haben, dass sich mit entsprechender Sorgfalt mehr und größere Samen erzielen ließen. Einerseits wird das kalte trockene Wetter den Anbau von Getreide erschwert, andererseits aber auch alle Anstrengungen |101|verstärkt haben, eben das zu tun. Einige Archäologen stellen sich vor, dass die Wildbeuter des Jüngeren Dryas Säcke voller Samen herumschleppten, die sie an aussichtsreich erscheinenden Stellen ausstreuten – als Versicherung gegen eine Natur, die sie immer mehr im Stich ließ.

Weitere Grabungen werden zeigen, ob es sich tatsächlich so verhielt. Inzwischen wissen wir immerhin, dass nicht alle Populationen des Fruchtbaren Halbmonds auf die Klimakatastrophe reagierten, indem sie wieder auf Wanderschaft gingen. In Mureybet, flussaufwärts von Abu Hureyra gelegen, haben französische Ausgräber eine neue Siedlung gefunden, die um 10 000 v. u. Z. entstanden ist. Sie konnten nur 2,5 Quadratmeter der ältesten Schichten freilegen, dann überflutete der Assad-Stausee auch diese Stätte; doch schon anhand dieser Funde ließ sich zeigen, dass die Dorfleute genügend Wildpflanzen und Gazellen zusammenbrachten, um das ganze Jahr hindurch an Ort und Stelle bleiben zu können. In einem Haus, das die Archäologen zwischen 10 000 und 9500 v. u. Z. datieren, gelang ihnen ein überraschender Fund: In einer Tonschicht waren die Hörner eines wilden Auerochsen eingebettet, des grimmigen, 1,80 Meter hohen Vorfahren heutiger Stiere, dazu die Schulterblätter zweier weiterer Exemplare.

Keine Fundstätte aus Zeiten vor dem Jüngeren Dryas hat derart Erstaunliches preisgegeben. In Grabungshorizonten, die jünger sind als 10 000 v. u. Z., häufen sich die Überraschungen. So zum Beispiel in Qermez Dere im Nordirak, das 1986 bei Planierarbeiten freigelegt wurde. Nur zwei kleine Notgrabungen konnten niedergebracht werden, eine davon traf auf ein Areal, das der Zubereitung von Wildnahrung gedient hatte, ganz ähnlich der, die aus Ain Mallaha oder Abu Hureyra bekannt ist. Der andere Graben dagegen erbrachte keine Hinweise auf häusliche Aktivitäten, offenbarte stattdessen aber eine Folge rundlicher Kammern mit einem Durchmesser zwischen 3,60 und 4,50 Metern, die etwa 1,50 Meter tief in die damalige Erdoberfläche eingelassen worden waren. Die erste Kammer war gepflastert, auf dem Boden standen vier Säulen in einer Reihe so dicht beieinander, dass man sich in diesem Raum nur schwer hätte bewegen können. Eine der Säulen war noch intakt: ein Steinkern, der mit Lehm und Gips so überformt war, dass er sich verjüngte und an der Spitze seltsame Ausbuchtungen zeigte – das Ganze wirkt wie ein stilisierter menschlicher Torso mit Schultern. Der Raum war, wohl absichtlich, mit einigen Tonnen Erde gefüllt worden, die Gruppen großer Tierknochen sowie Steinperlen und andere ungewöhnliche Objekte enthielt. Dann war ein neuer Raum gegraben worden, ganz so wie der erste und am fast gleichen Ort. Auch dieser wurde gepflastert und anschließend mit Tonnen von Erde gefüllt. Und noch ein dritter Raum wurde gegraben, gepflastert und verfüllt. Nachdem die Erbauer ein paar Körbe Erde in diese letzte Kammer geleert hatten, legten sie kurz über dem Boden sechs menschliche Schädel ohne Unterkieferknochen ab. Die Schädel waren in miserablem Zustand; es sah aus, als seien sie lange Zeit hin und her getragen worden, bevor sie hier bestattet wurden.

|102|Was nur haben diese Leute getan? Es ist unter uns Archäologen ein stehender Witz, alle Grabungsfunde, auf die wir uns keinen rechten Reim machen können, zu etwas Religiösem zu erklären. (Ich habe gerade die Ausgrabung einer Stätte auf Sizilien abgeschlossen, von der ich tatsächlich annehme, dass sie religiöse Bedeutung hat; darum muss ich bekennen, dass ich diesen Witz nicht mehr wirklich lustig finde.) Natürlich können wir untergegangene Religionen nicht ausgraben, das aber heißt nicht, dass sich Archäologen die Dinge einfach zurechtlegen, wenn sie über prähistorische Religionen sprechen.

Wenn wir von einer einigermaßen vernünftigen Definition von Religion ausgehen – wenn wir also etwa sagen, Religion sei der Glaube an mächtige, übernatürliche, normalerweise unsichtbare Wesen, die sich um die Menschen kümmern, aber auch erwarten, dass die Menschen sich ihrerseits um sie kümmern2* –, dann sind wir wohl auch in der Lage, Relikte von Ritualen (von rituellen Einrichtungen), mittels derer Menschen mit einer göttlichen Welt kommuniziert haben, als solche zu erkennen. Was nicht heißen muss, dass wir sie auch verstehen oder deuten können.

Rituale sind bekanntlich kulturspezifisch. Abhängig davon, in welcher Zeit und Gegend man sich befindet, kann es sein, dass die Übermächtigen einem nur dann zuhören, wenn man das Blut einer lebenden weißen Ziege über die rechte Flanke dieses einen bestimmten Steins rinnen lässt; oder nur dann, wenn man die Schuhe auszieht und sich zum Gebet in einer bestimmten Himmelsrichtung niederkniet; oder wenn man seine Missetaten einem schwarz gekleideten Mann erzählt, der keinen Geschlechtsverkehr hat. Und so weiter, die Liste ist endlos. Doch trotz ihrer wundersamen Vielfalt haben Rituale gewisse Züge gemeinsam. Viele verlangen bestimmte Orte (Berggipfel, Höhlen, ungewöhnliche Bauwerke), Objekte (Bilder, Statuen, wertvolle oder fremde Güter), Bewegungen (Prozessionen, Pilgerreisen), Kleidung (von äußerst förmlich bis völlig zerlumpt). Das alles sind Mittel zur Verstärkung des Empfindens, nun den Bereich des Alltäglichen zu verlassen. Auch das Feiern von Festen, häufig mit ganz besonderem Essen, dient diesem Zweck, ebenso das Fasten, mit dem man sich in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen kann. Schlafentzug, Schmerzen, repetitives Singen oder Tanzen oder auch (am beliebtesten) die Einnahme von Drogen – alles wirkt in die gleiche Richtung und kann wirklich fromme Menschen in Trance, Verzückung versetzen, sie »sehend« machen.

Die beschriebenen Fundstätten haben eine Menge davon: merkwürdige Räume halb unter der Erde, menschenähnliche Säulen, kieferlose Schädel – und selbst wenn in der Religionsarchäologie alles spekulativ ist, ich finde es schwer, jene Stätten nicht als religiöse Antworten auf das Jüngere Dryas zu sehen. Die Welt erstarrte im Frost, Pflanzen starben ab, die Gazellen zogen davon – was wäre in |103|einer solchen Situation naheliegender, als Götter, Geister oder Ahnen um Hilfe zu bitten? Was läge näher, als bestimmte Menschen auszuwählen und besondere Orte zu schaffen, um die Verständigung mit den übernatürlichen Wesen zu erleichtern? Der Schrein in Qermez Dere wirkt wie ein Verstärker, der die Lautstärke des Hilferufs erhöht.

Als sich dann, gegen Ende des Jüngeren Dryas, um etwa 9600 v. u. Z. die Welt wieder erwärmte, war der Fruchtbare Halbmond nicht mehr die Gegend, die er 3000 Jahre zuvor am Ende der Haupteiszeit gewesen war, als die Welt schon einmal wärmer geworden war. Auch globale Erwärmung trifft nicht zweimal auf die gleiche Gesellschaft. Fundstätten aus früheren Wärmeperioden wie Ain Mallaha vermitteln den Eindruck, als hätten die Menschen die Wohltaten der Natur gerne und unbedenklich angenommen. In den Siedlungen jedoch, wie sie nach 9600 v. u. Z. im Fruchtbaren Halbmond aus dem Boden schossen, steckten die Menschen beträchtliche Ressourcen in religiöse Anlagen und Aktivitäten. Viele der nach 9600 v. u. Z. entstandenen Ansiedlungen enthalten Zeugnisse dafür, dass es mit Schädeln von Menschen oder Auerochen eine besondere Bewandtnis gehabt haben muss. Zu einigen der Siedlungen gehören große unterirdische Kammern, die wie gemeinschaftlich genutzte Schreine wirken. Im syrischen Jerf al-Ahmar, das nun wie viele andere Stätten unter den Wassern des Assad-Stausees vor sich hin schlummert, fanden französische Archäologen zehn Häuser, die eine Vielzahl von Räumen aufwiesen und um eine unterirdische Kammer gruppiert waren. Ein Menschenschädel lag auf einer Bank, in der Mitte des Raumes saß ein Skelett ohne Kopf. Ein beunruhigender Fund, der eigentlich nur mit Menschenopfern zu tun haben kann.

Die spektakulärste dieser Siedlungen ist Göbekli Tepe, das zusammengedrängt auf einem Berggipfel liegt und einen die Gegend beherrschenden Blick bietet, weit über den Südosten der Türkei. Seit 1995 haben deutsche und türkische Ausgräber dort vier versunkene Kammern freigelegt, bis zu drei Meter tief und mit einem Durchmesser bis zu neun Metern; die Stätte wird auf 9000 v. u. Z., wenn nicht sogar früher, datiert. Wie die kleineren älteren Kammern in Qermez Dere waren auch diese absichtlich verfüllt worden. In jeder befanden sich T-förmige Steinsäulen, manche über zwei Meter hoch und mit eingeritzten Tieren geschmückt. Geomagnetischen Messungen zufolge gibt es dort 15 weitere, bislang nicht ausgegrabene Kammern. Insgesamt gehören zu dieser Stätte wohl 200 Steinsäulen, viele sind über acht Tonnen schwer. Eine sechs Meter lange Säule, die unvollendet in einem Steinbruch entdeckt wurde, wog alleine 50 Tonnen.

Die Menschen, die das zustande brachten, hatten Feuersteinwerkzeuge, mehr nicht. Warum gerade dieser Berggipfel heilig war, werden wir wohl nie herausfinden, doch die Anlage wirkt wie ein regionales Heiligtum. Vielleicht war es ein Ort, an dem sich Hunderte von Menschen gleichzeitig und über Wochen zu bestimmten Feiern versammelten, die Säulen meißelten, diese in die Kammern zogen und dort aufstellten. Eines scheint jedoch gewiss zu sein: Nie zuvor in der Geschichte hatte eine so große Gruppe zusammengearbeitet.

|104|Menschen waren keine passiven Opfer des Klimawandels. Sie nutzten ihre Erfindungskraft, arbeiteten, um Götter und Ahnen im Kampf gegen die widrigen Umstände auf ihre Seite zu ziehen. Und selbst wenn heute viele von uns bezweifeln, dass Götter und Ahnen tatsächlich existieren, die Rituale könnten gleichwohl positive Folgen gehabt haben, nicht zuletzt als Mittel sozialer Bindung. Menschen, die ernsthaft daran glaubten, dass aufwändige Rituale in reich ausgestatteten Heiligtümern die Hilfe der Götter sichern könnten, werden zusammengehalten und nicht so leicht aufgegeben haben, so hart die Zeiten auch wurden.

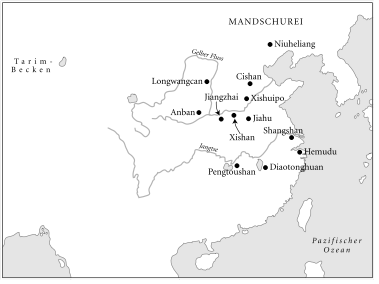

Um 10 000 v. u. Z. hat der Fruchtbare Halbmond den Rest der Welt wohl weit übertroffen. Fast überall sonst zogen die Menschen noch immer zwischen Höhlen und Lagerplätzen hin und her, Plätzen wie dem, der seit 2004 in Longwangcan in China ausgegraben wird. Die einzigen Spuren, die dort von menschlichen Aktivitäten blieben, sind kleine Kreise gebrannter Erde, die von Lagerfeuern stammen. Ein zerschlagener Ölschiefer könnte ein einfacher Steinspaten gewesen sein, vielleicht ein Hinweis, dass die Kultivierung von Getreide begonnen hatte, doch nichts dort gleicht den ergiebigen Roggenkörnern von Abu Hureyra oder gar den Monumenten in Mureybet oder Qermez Dere. Das in beiden Amerikas einzig ernstzunehmende Bauwerk ist eine kleine Hütte aus gebogenen Baumschösslingen, über die Häute gespannt waren; gründliche Ausgräber haben sie im chilenischen Monte Verde entdeckt. In ganz Indien dagegen haben Archäologen nicht einmal eine solche Hütte finden können, die einzigen Zeugen menschlicher Aktivitäten hier sind verstreute Steinwerkzeuge.

Eine spezifisch westliche Welt nahm Gestalt an.

Um 9600 v. u. Z. erwärmte sich die Erde erneut, und diesmal wussten die Leute aus dem Fruchtbaren Halbmond bereits, wie man aus Graspflanzen das meiste herausholen kann. Rasch (zumindest nach Maßstäben der Vorzeit) nahmen sie deren Kultivierung wieder auf. Um 9300 v. u. Z. fielen die Saaten von Weizen und Gerste aus dem Jordan-Tal deutlich größer aus als die ihrer wilden Varianten, und die Menschen waren dabei, Feigenbäume zu veredeln, um deren Erträge zu verbessern. Im Jordan-Tal fanden sich auch die weltweit ältesten bekannten Kornspeicher, jeweils drei Meter breite und hohe Kammern, um 9000 v. u. Z. aus Lehm errichtet. Damals war in zumindest sieben Gebieten des Fruchtbaren Halbmonds die Kultivierung im Gange, vom heutigen Israel bis in den Südosten der Türkei; um 8500 v. u. Z. dann war großkörniges Getreide in der gesamten Region normaler Standard.

Legt man moderne Maßstäbe an, vollzog sich der Wandel langsam, aber in den nächsten 1000 Jahren war er doch ausgeprägt genug, dass sich der Fruchtbare Halbmond zunehmend von jedem anderen Weltteil unterschied. Ohne es zu wissen, |105|sorgten seine Bewohner über Generationen hinweg dafür, Pflanzen genetisch zu verändern und dadurch vollständig domestizierte Getreidesorten heranzuziehen, die sich ohne menschliches Zutun nicht mehr vermehren konnten. Wie die Hunde brauchten auch diese Pflanzen uns Menschen ebenso sehr wie wir sie.

Pflanzen, nicht anders als Tiere, durchlaufen Evolutionsprozesse, weil es zu zufälligen Mutationen kommt, wenn die DNA von einer Generation zur nächsten weitergegeben, also kopiert wird. Immer mal wieder erhöht eine solche Mutation die Reproduktionschancen einer Pflanze. Und das gilt vor allem dann, wenn sich gleichzeitig auch die Umwelt ändert. Dies war etwa der Fall, als dauerhafte Siedlungen Nischen schufen, in denen kleine zahme Wölfe gegenüber großen wilden im Vorteil waren. Oder dann, wenn Kultivierung die Reproduktionschancen großer Sämlinge erhöhte. Wie bereits dargestellt, reproduzieren sich wilde Getreidepflanzen, indem jedes Samenkorn reift und zu seiner Zeit zu Boden fällt, woraufhin die Hülle platzt und der Samen keimen kann. Wenn nun einige Pflanzen – nur eine unter ein bis zwei Millionen normaler Pflanzen – eine zufällige Mutation durchlaufen haben, die den Fruchtstand, der die Samen mit der Pflanze verbindet, und die Samenhaut, die den Samen schützt, stärkt, dann fallen deren Samen nach der Reifung nicht zu Boden und die Samenhülle kann nicht aufplatzen. Diese Samen verlangen geradezu nach jemandem, der oder die zum Ernten kommt und die Körner einsammelt. Bevor es solche Erntehelfer gab, sind die mutierten Pflanzen jedes Jahr ausgestorben, denn ihre Samen gelangten nicht auf die Erde, keimten nicht – die Mutation brachte also einen Nachteil mit sich. Das Gleiche geschah, so lange die Menschen die Pflanzen nur schüttelten und die Samen auffingen. Auch dann fielen die mutierten Samen nicht auf den Boden, und die Pflanze starb aus.

Was musste geschehen, um diese Situation zu ändern? Archäobotaniker streiten leidenschaftlich darüber. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die gute alte Gier mit von der Partie war. Nachdem sie ihre Energie in Hacken, Jäten und Bewässern der besten Standorte für Graspflanzen investiert hatten, könnte den Frauen (wir nehmen an, dass sie es waren) der Gedanke gekommen sein, aus ihren Pflanzen auch noch das letzte bisschen Nahrung herauszuholen. Sie werden also nicht nur einmal, sondern mehrfach gekommen sein, um die Fruchtstände der Grasbüschel auszuschütteln – und hätten dabei gewiss bemerkt, dass einige widerspenstige Pflanzen ihre Samen einfach nicht losließen: nämlich die Mutanten mit der widerstandsfähigen Rhachis. Was hätte dann näher gelegen, als die widerständigen Stiele auszurupfen und die ganze Pflanze mit nach Hause zu nehmen? Die Stiele von Weizen und Gerste wiegen nicht viel, und ich bin mir ziemlich sicher, wie zumindest ich auf Getreidepflanzen reagiert hätte, die ihre Samen nicht rausrücken wollten.

Wenn die Frauen nun eine zufällige Auswahl der nach Hause gebrachten Saaten wieder ausstreuten, dann brachten sie mit den normalen auch mutierte Samen aus; womöglich waren die Samen mutierter Pflanzen sogar leicht in der Überzahl, |106|weil zumindest einige Samen normaler Pflanzen bereits aus den Fruchtständen gefallen und damit verloren gegangen wären. Jedes Jahr, in dem die Frauen ihre Saat ausbrachten, müssen sie so an ihren kultivierten Standorten den Anteil der Mutanten leicht vergrößert haben. Auch das war natürlich ein lähmend langsamer Prozess, der den Beteiligten zudem verborgen blieb, und doch setzte er eine evolutionäre Spirale in Gang, die nicht weniger dramatische Folgen hatte als das, was den Mäusen in den Abfallgruben widerfuhr. Innerhalb von einigen Jahrtausenden wartete pro Feld mit einer oder zwei Millionen nicht mehr nur eine Pflanze auf den erntenden Menschen, sondern so gut wie alle. Denn inzwischen waren alle Pflanzen genetisch modifiziert. Die ausgegrabenen Siedlungsstätten zeigen, dass noch um 8500 v. u. Z. die Funde von vollständig domestiziertem Getreide wie Weizen oder Gerste kaum der Rede wert sind. In den Stätten des Fruchtbaren Halbmonds aus der Zeit um 8000 dagegen weisen bereits fast die Hälfte der Fruchtstände feste Rhachis auf. Sie haben offensichtlich nur darauf gewartet, von Menschen geerntet zu werden, um sich reproduzieren zu können. Und um 7500 v. u. Z. sind es so gut wie alle.

Bequemlichkeit, Gier und Furcht sorgten immer wieder für Verbesserungen. Die Menschen entdeckten, dass es dem Boden gut tut, wenn sie das eine Jahr Getreide, das nächste proteinreiche Bohnen pflanzten, zudem sorgte das für Abwechslung auf dem Speiseplan. Mit diesem Verfahren domestizierten sie Linsen und Kichererbsen. Das Zerstoßen von Weizen und Hafer auf groben Mahlsteinen ließ Steingries ins Brot gelangen, was die Zähne der Menschen zu Stümpfen abschliff – also versuchten sie Verunreinigungen aus dem Mehl herauszusieben. Außerdem fanden sie heraus, dass sich Getreide auch auf andere Art zubereiten ließ. Sie mussten nur Ton zu wasserfesten Kochtöpfen brennen. Sofern es zulässig ist, Analogien zu heutigen Ackerbauern herzustellen, dann waren für die meisten dieser Neuerungen Frauen verantwortlich. Sie waren es auch, die Leinen zu Kleiderstoffen webten – Häute und Pelze hatten ausgedient.

Während Frauen Pflanzen kultivierten, kümmerten sich Männer (wahrscheinlich) um die Tiere. Um 8000 v. u. Z. gelang es Hirten im heutigen Westiran, ihre Ziegen so effektiv zu bewirtschaften, dass sich größere, ruhigere Rassen entwickelten. Noch vor 7000 v. u. Z. hatten Hirten den wilden Auerochsen in die sanften Rinder verwandelt, die wir heute kennen, und sie zähmten wilde Schweine. In den nächsten Jahrtausenden lernten sie, nicht alle Tiere noch als Jungtiere zu schlachten und zu verzehren, sondern sie aufwachsen, Milch und Wolle produzieren zu lassen – und, die nützlichste Neuerung, sie auch vor Radkarren zu spannen.1* Zuvor hieß Transport stets, sich die Dinge selbst aufzupacken und sie zu tragen. Ein Rind im Geschirr aber entwickelt etwa die dreifache Zugkraft |107|eines Mannes. Um 4000 v. u. Z. konvergierte die Domestizierung von Pflanzen und Tieren in die Entwicklung eines von Rindern gezogenen Pfluges. Und die Menschen hörten nicht auf, zu basteln und zu experimentieren, doch sollten nun fast 6000 weitere Jahre vergehen, bis es ihnen gelang, darüber hinaus bedeutende neue Energiequellen zu erschließen, indem sie die Kraft aus Kohle und Dampf in den Dienst der industriellen Revolution nahmen.

Die ersten Ackerbauern im Fruchtbaren Halbmond veränderten die Lebensweise der Menschen. Diejenigen unter uns, denen es ein Graus ist, auf einer langen Flugreise neben einem plärrenden Baby zu sitzen, sollten ein wenig Mitgefühl für die Frauen der Wildbeuter aufbringen, die ihre Kleinkinder stets bei sich tragen und doch tausende Kilometer im Jahr zurücklegen, um Pflanzen, Früchte und Wurzeln zu sammeln. Es ist alles andere als überraschend, dass sie, ob bewusst oder unbewusst, nicht zu viele Kinder haben wollen und ihre Schwangerschaften regeln, indem sie ihre Kinder bis ins dritte oder vierte Lebensjahr stillen (die Milchproduktion verhindert die Eireifung). Die eiszeitlichen Wildbeuterinnen befolgten wahrscheinlich ähnliche Strategien, doch je sesshafter sie wurden, desto weniger Grund gab es, sich entsprechend zu verhalten. Vielmehr erwies sich eine höhere Zahl von Kindern als Segen, der zusätzliche Arbeitskraft bescherte, und so sprechen denn jüngere Skelettstudien dafür, dass die Frauen in den frühen Ackerbausiedlungen, die bei entsprechender Vorratshaltung an einem Ort bleiben konnten, im Durchschnitt sieben oder acht Kinder zur Welt brachten (von denen wahrscheinlich vier das erste Lebensjahr überstanden und drei ein fortpflanzungsfähiges Alter erreicht haben); die zuvor umherziehenden Frauen hatten dagegen nur fünf oder sechs Lebendgeburten. Je mehr Nahrungsmittel die Menschen anbauten, desto mehr Nachkommen konnten sie ernähren. Allerdings gilt umgekehrt ebenso, dass sie umso mehr Nahrungsmittel erzeugen mussten, je mehr Babys zur Welt kamen.

Die Bevölkerung explodierte. Um 8000 v. u. Z. hatten einige Siedlungen vermutlich bis zu 500 Einwohner, waren damit zehnmal größer als Weiler wie Ain Mallaha aus der Zeit vor dem Jüngeren Dryas. Um 6500 v. u. Z. lebten in Çatalhöyük in der heutigen Türkei etwa 3000 Menschen. In diesen Großsiedlungen stellten sich alle möglichen Probleme ein. Mikroskopische Untersuchungen von Sedimenten aus Çatalhöyük zeigen, dass die Menschen ihre Abfälle und Fäkalien auf Haufen zwischen den Häusern warfen. Gestank und Schmutz hätten Sammler und Jäger gewiss abgestoßen, Ratten, Fliegen und Flöhe dagegen werden wohl begeistert gewesen sein. Aus kleinen, in die Fußböden eingetretenen Exkrementspuren können wir sehen, dass die Bewohner der Siedlungen auch domestizierte Tiere in ihren Häusern hielten; Skelette aus der Grabungsstätte Ain Ghazal lassen erkennen, dass der Tuberkuloseerreger um 7000 v. u. Z. von Rindern auf Menschen übergesprungen ist. Die Sesshaftwerdung und die Erzeugung größerer Nahrungsmengen ließen die Fruchtbarkeit steigen, bedeuteten aber auch, dass mehr Münder zu stopfen und mehr Keime zu teilen waren, was wiederum die |108|Sterblichkeit steigen ließ. Jede neue Ackerbausiedlung wuchs zunächst einige Generationen lang sehr schnell, bis dann Fruchtbarkeit und Sterblichkeit einander ausglichen.

Doch allem Schmutz zum Trotz, es war eine Lebensweise, die den Menschen gefiel. Die kleinen Sammler-und-Jäger-Gruppen hatten einen weiten geographischen Horizont gehabt, dafür aber einen sehr engen sozialen: Die Landschaften wechselten, die Gesichter blieben dieselben. In der Welt der ersten Ackerbauern verhielt sich das genau umgekehrt. Möglicherweise verbrachten sie ihr ganzes Leben im Umkreis von einem Tagesmarsch rund um die Siedlung, in der sie geboren worden waren. Aber was für ein Ort war das! Es gab Heiligtümer, in denen die Götter sich offenbarten, Feste und Feiertage, die die Sinne erfreuten, schwatzhafte laute Nachbarn in festen Häusern mit gepflasterten Fußböden und regendichten Dächern. Diese Bauwerke erscheinen den meisten heutigen Menschen als qualvoll enge, verrauchte und stinkende Löcher, doch es war ein großer Schritt, wenn man nicht länger feuchte Höhlen mit Bären teilen oder sich bei Regen unter aufgespannten Tierhäuten zusammenkauern musste.

Die ersten Ackerbauern bändigen auch die Landschaft, schnitten konzentrische Kreise hinein. Deren Mittelpunkt, der engste Kreis, war das Haus, darum herum kamen die Nachbarn, dann die bestellten Felder, weiter draußen die Weideplätze, wo Hirten und Herden zwischen Sommer- und Winterweiden hin- und herzogen; und ganz draußen die Wildnis, die erschreckende, unkontrollierbare Welt furchterregender Tiere, wilder Jäger und aller nur denkbaren Ungeheuer. Bei einigen Grabungen wurden Steintafeln gefunden, auf die Linien geritzt waren, die, zumindest in den Augen von Optimisten, aussehen wie Landkarten mit Feldern, die von schmalen Pfaden unterteilt waren. Um 9000 v. u. Z. haben die Siedler von Jerf al-Ahmar und einiger benachbarter, heute allesamt im Assad-Stausee versunkener Stätten anscheinend mit einer Art Protoschrift experimentiert, indem sie Bilder von Schlangen, Vögeln, domestizierten Tieren und abstrakte Zeichen auf kleine Steinmarken geritzt haben.

Indem sie ihrer Welt solche mentalen Strukturen aufprägten, haben sich die Bewohner des Fruchtbaren Halbmondes, so könnte man sagen, selbst domestiziert. Sie erfanden sogar neu, was Liebe bedeutete. Die Liebe zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern ist etwas Natürliches, in uns hineingelegt seit Jahrmillionen, doch Ackerbau und ein entsprechendes Leben verliehen diesen Beziehungen neue Kräfte. Wildbeuter haben ihr Wissen stets mit den Jungen geteilt, haben sie gelehrt, reife Pflanzen zu finden, jagdbares Wild aufzuspüren und sichere Höhlen; Ackerbauern hatten viel Konkreteres weiterzugeben. Damit es ihnen gut erging, brauchten die Menschen nun Eigentum – ein Haus, Felder und Herden, gar nicht zu sprechen von Investitionen in Brunnen, Mauern und Werkzeuge. Die ersten Ackerbauern lebten anscheinend sehr gemeinschaftlich, teilten die Nahrung und kochten vielleicht auch gemeinsam. Doch um 8000 v. u. Z. begannen sie größere, komplexere Häuser zu bauen, jedes mit eigenen Vorratsräumen und Herd beziehungsweise |109|Küche; vielleicht teilten sie damals bereits auch das Land in Einzelbesitz auf. Das Leben konzentrierte sich zunehmend auf kleine Familiengruppen, vermutlich die Grundeinheit, in der Eigentum zwischen den Generationen weitergegeben wurde. Kinder waren auf dieses materielle Erbe angewiesen, ohne dieses drohte Armut. Die Übertragung von Eigentum wurde zu einer Frage von Leben und Tod.

Nach manchen Funden zu urteilen, bekam die Beschäftigung mit den Ahnen etwas geradezu Obsessives. Wir finden solche Hinweise sehr früh, vermutlich um 10 000 v. u. Z., nämlich in den kieferlosen Schädeln von Qermez Dere. Und je weiter sich der Ackerbau entwickelte, desto weiter steigerte sich das. Die Bestattung mehrerer Generationen von Toten unter dem Boden des Hauses verbreitete sich, was auf eine direkte, physische Art die Beziehung zwischen Eigentum und Herkunft zum Ausdruck brachte. Einige Gruppen gingen weiter, sie gruben die Skelette wieder aus, nachdem das Fleisch vermodert war, entfernten die Schädel und beerdigten das kopflose Skelett erneut. Mit Gips modellierten sie den Schädeln Gesichter, steckten Muscheln in die Augenhöhlen und malten Einzelheiten wie Haare auf.

Kathleen Kenyon, die große alte (inzwischen geadelte) Dame in der Männerwelt der Archäologie der 1950er Jahre, war die Erste, die diese Sitte, die einem Horrorfilm entnommen sein könnte, mit ihren Ausgrabungen der berühmten Fundstätte Jericho am Westufer des Jordan dokumentiert hat. Doch inzwischen wurden auch an Dutzenden anderer Siedlungen mit Gips modellierte Schädel gefunden. Was die Menschen mit diesen Schädeln taten, ist unklar, gefunden wurden nämlich nur solche, die erneut bestattet worden waren, die meisten davon in Gruben. In Çatalhöyük allerdings ist um 7000 v. u. Z. eine junge Frau bestattet worden, die einen Schädel an ihre Brust presst, der nicht weniger als drei Mal mit Gips nachgeformt und rot angemalt worden war.

Dieser innige Umgang mit den Toten wird die meisten von uns schauerlich anmuten, den ersten Ackerbauern des Fruchtbaren Halbmonds aber muss diese Sitte viel bedeutet haben. Nach Ansicht der meisten Archäologen galten Ahnen als die bedeutendsten übernatürlichen Wesen. Sie hatten Eigentum weitergegeben, ohne das die Lebenden verhungert wären, und wurden dafür von den Lebenden verehrt. Vermutlich haben die Ahnenkulte der Weitergabe von Eigentum eine Aura des Heiligen verschafft; zugleich ließ sich mit ihnen rechtfertigen, warum einige mehr besitzen als andere. Möglicherweise wurden die Schädel genutzt, um die Toten zu beschwören, ihren Rat zu erbitten, wann die Saat ausgebracht werden musste, wo man zum Jagen gehen, ob man die Nachbarn überfallen sollte.

Ahnenkulte blühten überall im Fruchtbaren Halbmond. In Çatalhöyük fanden sich Körperskelette unter nahezu jedem Haus, die Schädel der Ahnen in Wände und Oberflächen eingegipst. In Ain Ghazal entdeckte man zwei Gruben mit lebensgroßen Statuen und Büsten, die aus mit Gips überzogenen Schilfbündeln angefertigt worden waren. Manche hatten Zwillingsköpfe, den meisten waren große |110|aufgerissene Augen aufgemalt worden. Am verblüffendsten aber ist das Bauwerk, das die Bewohner um 8000 v. u. Z. in Çayönü im Südosten der Türkei errichteten und das die Archäologen das »Haus der Toten« genannt haben: Hinter einem Altar versteckt fanden sich 66 Schädel und über 400 Skelette. In den Ablagerungen auf dem Altar identifizierten Chemiker Hämoglobinkristalle aus Menschen- und aus Tierblut; weiteres Menschenblut war auf Tonschalen verkrustet. In noch zwei weiteren Gebäuden stieß man auf blutbefleckte Altäre; in einen der beiden war das Abbild eines Menschenkopfs eingeritzt. Eine entsetzliche Vorstellung, wie aus einem Slasher-Film: zappelnde Opfer auf Altäre gebunden, Priester, die deren Venen mit rasiermesserscharfen Steinklingen aufschlitzen, ihre Köpfe abtrennen, Menschen, die ihr Blut trinken.

Kann, muss aber nicht sein. Die archäologischen Funde können solche Fantasien weder bestätigen noch widerlegen. Allerdings legen die Statuetten und das Haus der Toten wohl nahe, dass in den Siedlungen inzwischen so etwas wie Spezialisten für Religiöses am Werk waren – Menschen, die alle anderen davon überzeugen konnten, dass sie über einen privilegierten Zugang zum Übernatürlichen verfügten. Vielleicht litten sie unter Anfällen, konnten sich in Trance fallen lassen, vielleicht ihre Visionen auch nur besser beschreiben als andere. Aus welchem Grund auch immer, Priester waren wohl die ersten Menschen, die sich einer institutionalisierten Autorität erfreuten. Möglicherweise liegen hier auch die Anfänge tief verwurzelter Hierarchien.

Am schnellsten werden sich solche Hierarchien innerhalb der gemeinsam wirtschaftenden Familien entwickelt haben. Wie bereits bemerkt, hatten Männer und Frauen in den Sammlergemeinschaften unterschiedliche Aufgaben; erstere waren aktiver beim Jagen, letztere beim Sammeln. Allerdings legen Studien zeitgenössischer Wildbeutergruppen nahe, dass sich die geschlechtliche Arbeitsteilung mit der Domestizierung verfestigte und die Frauen immer mehr ans Haus band. Um hohe Sterblichkeit und hohe Fruchtbarkeit auszubalancieren, mussten Frauen die meiste Zeit ihres Lebens schwanger sein und/oder sich um die Aufzucht kleiner Kinder kümmern. Und die Veränderungen im Ackerbau – wahrscheinlich von den Frauen selbst angeregt – werden dies noch verstärkt haben. Die Verarbeitung von domestiziertem Getreide ist aufwändiger als die der meisten Wildgemüse, und weil das Dreschen, Mahlen und Backen im Haus geschehen können, gleichzeitig mit dem Kinderhüten, wurden sie zu Aufgaben der Frauen.

Wenn es Land im Überfluss gibt, Arbeitskräfte jedoch knapp sind (wie in den ersten Zeiten des Ackerbaus), bearbeiten die Menschen in der Regel eher große Gebiete und diese nicht sehr gründlich, wobei Männer und Frauen das Hacken und Ausreißen des Unkrauts gemeinsam erledigen. Wenn die Populationen wachsen, aber kein zusätzliches Land kultiviert werden kann, so wie im Fruchtbaren Halbmond nach 8000 v. u. Z., wird es ratsam, das Land intensiver zu bearbeiten und durch Düngen, Pflügen und manchmal auch Bewässern größere Erträge aus jeder Fläche zu holen. Alle diese Aufgaben erfordern Kraft und starke |111|Armmuskeln. Zwar sind viele Frauen genauso stark wie Männer, dennoch dominieren mit Intensivierung des Ackerbaus die Männer in der Arbeit unter freiem Himmel, die Frauen übernehmen die Hausarbeit. Erwachsene Männer arbeiten auf den Feldern, Jungen hüten die Herden, Frauen und Mädchen kümmern sich um den immer genauer definierten häuslichen Bereich. Eine Studie an 162 Skeletten aus Abu Hureyra, die aus der Zeit um 7000 v. u. Z. stammen, ergab auffällige Differenzen zwischen den Geschlechtern. Männer wie Frauen hatten im oberen Bereich verstärkte Wirbelsäulen, vermutlich vom Tragen schwerer Lasten auf dem Kopf, doch nur Frauenskelette wiesen jene arthritischen Verformungen der Zehen auf, die von längerem Arbeiten in kniender Haltung herrühren, wobei sie die Zehen wohl gerade beim Mahlen des Korns in den Boden stemmten, um Halt und Kraft zu gewinnen.

Unkraut hacken, Steine vom Feld auflesen, düngen, bewässern und pflügen – alles Tätigkeiten, die den Ertrag steigern. Und es machte einen gewaltigen Unterschied, ob ein Haushalt ein wohlbestelltes Feld erbte oder einfach ein Stück Land. Die Art, in der sich die Religion nach 9600 v. u. Z. entwickelte, lässt erkennen, dass sich die Menschen Gedanken machten um die Ahnen und das Erbe, und wir können als gesichert annehmen, dass sie die Rituale in dieser Situation durch weitere Institutionen untermauert haben. Wenn so viel auf dem Spiel stand, wollten Männer in modernen Bauernkulturen sicher sein, dass sie wirklich Väter der Kinder waren, die ihren Besitz einmal erben würden. Die eher lockere Haltung der Sammler zum Sex wandelte sich zur zwanghaften Sorge um die voreheliche Jungfräulichkeit ihrer Töchter und zur Angst vor außerehelichen Aktivitäten ihrer Frauen. In traditionellen Bauerngesellschaften heirateten Männer, wenn sie etwa 30 Jahre alt waren und damit die Verfügung über ihr Erbe erlangt hatten, Frauen dagegen mit 15, damit ihnen nicht viel Zeit zum Herumstreunen blieb. Wir können nicht sicher sein, ob solche Muster tatsächlich mit Beginn des Ackerbaus entstanden sind, es ist jedoch wahrscheinlich. Um etwa 7500 v. u. Z. wuchs ein Mädchen in der Regel unter der Autorität ihres Vaters auf, die sie noch als Teenager gegen die des Ehemanns eintauschte, der von seinem Alter her auch ihr Vater hätte sein können. Das Heiraten wurde zu einer Quelle des Reichtums, insofern diejenigen, die bereits über gutes Land und Herden verfügten, diejenigen heirateten, deren Familien in der gleichen glücklichen Situation waren, womit sich Besitz konsolidieren ließ. Die Reichen wurden noch reicher.

Werte, die zu erben sich lohnte, waren auch wert, gestohlen zu werden. Insofern ist es bestimmt kein Zufall, dass sich im Fruchtbaren Halbmond die Hinweise auf Befestigungsbauten und organisierte Kriegführung nach 9600 v. u. Z. häufen. Das Leben der Jäger und Sammler war bekanntlich von Gewalt bestimmt; es gab keine Hierarchien, die Leidenschaften in Zaum gehalten hätten, und für junge Angehörige dieser Gruppen war häufig auch Mord ein akzeptiertes Mittel, Streitigkeiten zu entscheiden. Um aber in Siedlungen zusammenleben zu können, mussten die Menschen lernen, die Gewalt zwischen den Siedlungsmitgliedern |112|in Grenzen zu halten. Wem das gelang, dem ging es besser – und er konnte seine aggressiven Impulse gegen andere Gemeinschaften einsetzen, um deren Reichtümer zu rauben.

Die bemerkenswertesten Zeugnisse dazu stammen aus Jericho, der Stadt, deren Mauern dem Bericht der Bibel zufolge einstürzten, als Josua seine Posaune blies. Vor 50 Jahren, bei ihren Grabungen dort, fand Kathleen Kenyon tatsächlich Befestigungsmauern – allerdings nicht die Josuas. Denn der lebte um 1200 v. u. Z., die von Kenyon entdeckten Befestigungsanlagen aber sind gut 8000 Jahre älter. Sie interpretierte, was sie fand, als Verteidigungsanlagen – immerhin waren die um 9300 v. u. Z. errichteten Bauwerke 3,60 Meter hoch und 1,50 Meter dick. Weitere Grabungen in den 1980er Jahren erwiesen, dass sich Kenyon wahrscheinlich geirrt hatte, denn ihre »Befestigung« bestand aus mehreren kleinen Mauern, die zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden waren, vermutlich um einen Fluss einzudämmen. Ihr zweiter großer Fund, ein über sieben Meter hoher Turm aus Stein, diente dann wohl doch der Verteidigung. In einer Welt, in der die bedrohlichste Waffe eine mit einem spitz zugeschlagenen Stein bewehrte Stange war, war ein solcher Turm schon ein mächtiges Bollwerk.

Nirgendwo sonst außerhalb des Fruchtbaren Halbmonds hatten die Menschen so viel zu verteidigen. Noch um 7000 v. u. Z. waren die meisten Menschen außerhalb jener Region Wildbeuter, die jahreszeitlich bedingt wanderten. Und selbst wenn sie begonnen hatten, sich in Siedlungen wie Mehrgarh im heutigen Pakistan oder Shangshan im Jangtse-Delta niederzulassen, waren dies, verglichen mit Jericho, einigermaßen primitive Plätze. Hätte man Jäger und Sammler aus anderen Weltregionen nach Çayönü oder Çatalhöyük einfliegen können, dann hätte sie, angesichts dessen, was sie dort zu sehen bekommen hätten, wohl der Schlag getroffen. Keine Höhlen, keine Ansammlung kleiner Hütten, sondern geschäftige Großsiedlungen mit stabilen Häusern, Nahrungsvorräten, mächtigen Artefakten und religiösen Monumenten. Allerdings hätten sie dort auch hart arbeiten müssen, hätten es mit einer Menge heimtückischer Mikroben aufnehmen müssen und wären wohl jung gestorben. Sie hätten Seite an Seite mit Reichen und Armen gelebt, hätten sich aufgerieben an der Herrschaft der Männer über die Frauen, der Eltern über die Kinder, vielleicht aber auch ihre Freude daran gehabt. Möglicherweise wären sie einigen Menschen begegnet, die das Recht gehabt hätten, sie in Ritualen zu opfern. Wahrscheinlich hätten sie sich gefragt, warum sich Menschen all das antaten und weiter antun.

Ein rascher Sprung über 10 000 Jahre hinweg: von den Ursprüngen von Hierarchie und Plackerei im prähistorischen Fruchtbaren Halbmond ins Paris des Jahres 1967.

|113|Den Herren mittleren Alters, die den Campus der Pariser Universität in der trübseligen Vorstadt von Nanterre zu verwalten hatten – also den Erben der patriarchalischen Traditionen, die zurückreichen bis nach Çatalhöyük –, erschien es als selbstverständlich, dass man den jungen Damen in ihrem Verantwortungsbereich nicht erlauben sollte, in ihren Wohnheimzimmern junge Männer zu empfangen (das Gleiche galt umgekehrt). Den jungen Menschen werden solche Regeln nie ganz eingeleuchtet haben, doch seit 300 Generationen hatten sich Teenager damit arrangieren müssen. Doch jetzt – 1967 – sollte damit Schluss sein. Als es Winter wurde, stellten die Studenten das Recht der Älteren in Frage, sich in ihre Liebesdinge einzumischen. Im Januar 1968 verglich Daniel Cohn-Bendit, heute als Abgeordneter der Grünen geachtetes Mitglied des Europäischen Parlaments, damals als »roter Dany« ein bekannter Aktivist, die Ansichten des für die Jugend zuständigen Ministers mit denen der Führung der Hitlerjugend. Im Mai lieferten sich die Studenten Straßenschlachten mit der bewaffneten Polizei, bauten Barrikaden, zündeten Autos an und legten die Pariser Innenstadt lahm. Präsident de Gaulle traf sich insgeheim mit seinen Generälen, um zu hören, ob die Armee im Falle eines erneuten Sturms auf die Bastille hinter ihm stünde.

Das war die Situation, in der auch Marshall Sahlins in Erscheinung trat, ein junger Professor für Sozialanthropologie von der Universität Michigan. Er hatte sich einen Namen gemacht mit einer Reihe brillanter Essays zur sozialen Evolution, aber auch als Kritiker des Vietnamkriegs. Nun hatte er Ann Arbor ( »eine kleine Universitätsstadt, die ausschließlich aus Nebenstraßen besteht«, hatte er sie unfreundlich, aber nicht unzutreffend genannt4) verlassen, um zwei Jahre bei Claude Lévi-Strauss am Collège de France zu arbeiten, dem Mekka sowohl der Ethnologie und Kulturanthropologie als auch des studentischen Radikalismus. Zur Zeit des Höhepunkts der politischen Krise sandte Sahlins ein Manuskript an die Redaktion von Les temps modernes, der Zeitschrift, die damals jeder lesen musste, der in der intellektuellen Szene Frankreichs etwas gelten wollte. Der Aufsatz – »La première société d’abondance« – wurde zu einer der einflussreichsten anthropologischen Schriften, die je veröffentlicht wurden.

»Öffnet die Kindergärten, Universitäten und andere Gefängnisse«, hatten die radikalen Studenten an eine Wand in Nanterre gepinselt, und: »Dank der Lehrer und der Examen beginnt die Konkurrenz bereits mit sechs.«5 Sahlins’ Aufsatz hatte den Studenten etwas zu bieten, zwar keine Antwort – die Anarchos hätten das wahrscheinlich auch nicht gewollt: »Sei Realist, verlange das Unmögliche«, war einer ihrer Slogans –, aber Argumente und eine gewisse Ermutigung. Nach Sahlins besteht das zentrale Problem der bürgerlichen Gesellschaft darin, dass diese »ein Heiligtum für das Unerreichbare: nämlich für unendliche Bedürfnisse« errichtet habe. Wir Zeitgenossen würden uns der kapitalistischen Disziplin unterwerfen, um Verdienstmöglichkeiten konkurrieren, damit wir uns Dinge kaufen könnten, die wir nicht wirklich wollten. Dabei, so Sahlins, könnten wir von den Jägern und Sammlern durchaus etwas lernen: »Die primitivsten Völker der |114|Welt haben wenig Besitz und sind trotzdem nicht arm.« Das klinge paradox, sei es aber nicht: Sammler, so Sahlins, arbeiteten nur 21 bis 35 Stunden die Woche – weniger als die Industriearbeiter in Paris; weniger auch, wie zu vermuten steht, als seine eigenen Studenten. Wildbeuter besäßen weder Autos noch Fernsehapparate, aber sie wüssten auch nicht, dass sie sich solche Dinge wünschen sollten. Gewiss hätten sie wenig Mittel, aber eben auch weniger Bedürfnisse, darum, so Sahlins’ Schluss, lebten sie in der »ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft«.6

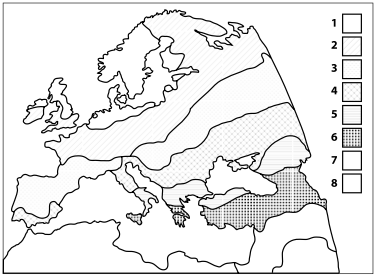

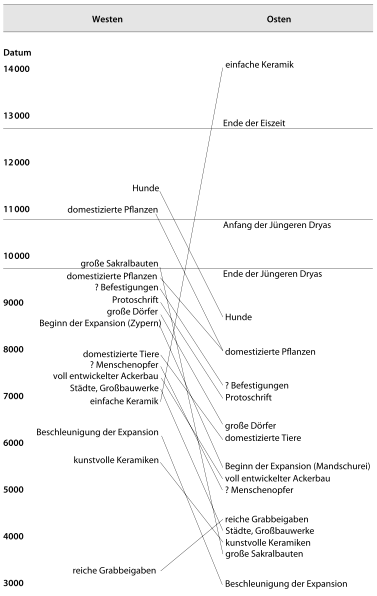

Und dann stellte Sahlins die entscheidende Frage: Warum hat der Ackerbau das Sammeln und Jagen überhaupt ablösen können, wenn dabei nur mehr Arbeit, Ungleichheit und Kriege heraussprangen? Und genau das ist geschehen. Um 7000 v. u. Z. herrschte der Ackerbau überall im Fruchtbaren Halbmond vor. Bereits um 8500 v. u. Z. hatten sich die kultivierten Getreidesorten bis nach Zypern verbreitet, gegen 8000 das zentrale anatolische Hochland erreicht. Um 7000 hatten sich in allen diesen Gebieten die vollständig domestizierten Pflanzen durchgesetzt und verbreiteten sich ostwärts nach Pakistan (wo sie sich aber auch unabhängig entwickelt haben könnten). Sie erreichten um 6000 Griechenland, den Süden des heutigen Irak und Zentralasien, um 5500 Ägypten und Mitteleuropa, bis 4500 v. u. Z. die Altantikküste (Abbildung 2.4).

Jahrzehntelang haben Archäologen über das Warum dieser Verbreitung diskutiert, konnten sich aber nicht einig werden. Am Ende eines kürzlich veröffentlichten, autoritativen Überblicks konnte sich Graeme Barker von der Universität Cambridge nur zu einer höchst allgemeinen Formulierung durchringen: Bauern hätten die Sammler ersetzt, schreibt er, »auf unterschiedliche Weisen und in unterschiedlichem Maß und aus unterschiedlichsten Gründen, aber unter vergleichbaren Bedingungen und Herausforderungen an die Welt, die sie kannten«7.

Der Vorgang mag unübersichtlich sein – vollzog er sich doch über Jahrtausende und ganze Kontinente hinweg –, aber er lässt sich ganz gut nachvollziehen. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass es in letzter Hinsicht um nichts anderes geht als um den Aufwärtssprung, den die Erde in der Großen Kette der Energie vollführt hat. Die Veränderung der Erdumlaufbahn hatte zur Folge, dass die Erde mehr elektromagnetische Strahlung der Sonne einfing; die Photosynthese verwandelte einen Teil dieses Zuwachses in chemische Energie (es gab mehr Pflanzen); der Stoffwechsel wiederum verwandelte Teile der nun größeren Vorräte an chemischer Energie in kinetische (es gab mehr Tiere); und der Ackerbau erlaubte es den Menschen, für den eigenen Bedarf erheblich mehr Energie aus Pflanzen und Tieren zu ziehen. Auch wenn Mikroben, Parasiten und Raubtiere den Bauern so viel dieser neu gewonnenen Energie entzogen, wie sie nur konnten, blieb diesen noch immer reichlich davon.

Nicht anders als andere Tiere und Pflanzen fanden auch die Menschen ein Ventil für diese überschüssige Energie in der Reproduktion. Hohe Geburtenraten ermöglichten ein rasches Wachstum neuer Siedlungen, bis jeder Quadratmeter des verfügbaren Bodens bestellt war. Von da an nahmen Hunger und Krankheiten zu, bis sie die erhöhte Fruchtbarkeit wettmachten. Energiezufuhr und Energieverbrauch erreichten eine ungefähre Balance. Einige Siedlungen fanden ihr Gleichgewicht, das stets bedroht war von Elend und Mangel; in anderen fassten einige mutige Geister den Entschluss, einen Neuanfang zu wagen. Möglicherweise zogen sie nur eine Stunde weiter zu einem unbesiedelten (vielleicht weniger geeigneten) Platz im selben Tal oder auf derselben Ebene – vielleicht zogen sie auch Hunderte von Kilometern weiter: auf der Suche nach grünen Weiden, von denen sie gehört hatten. Selbst Meere waren kein Hindernis für sie. Viele dieser Abenteurer müssen gescheitert sein und haben sich dann wohl abgerissen und halb verhungert wieder zurückgeschleppt, völlig entmutigt. Andere überwanden alle Hindernisse. Wieder wuchsen die Populationen, bis die Todesfälle mit den Geburten gleichzogen oder die Kolonien ihrerseits neue Kolonien ausgliederten.

Abbildung 2.4: Gehet hin und mehret euch, Version I

Ausbreitung der domestizierten Pflanzen vom Fruchtbaren Halbmond nach Westen bis zum Atlantik, 9000–4000 v. u. Z.

Die meisten Ackerbauern, die in neue Gebiete zogen, trafen auf dort lebende Wildbeuter. Es ist verlockend, sich Szenen wie aus alten Western-Filmen auszumalen, Überfälle auf die Herden, Skalpjagden und Schießereien (Pfeil und Bogen auf beiden Seiten). Die Wirklichkeit wird weniger dramatisch gewesen sein. Archäologische Befunde zeigen, dass sich die ersten Ackerbauern meist nicht dort |116|niederließen, wo sich bereits Wildbeuter aufhielten, vor allem aus dem Grund, dass das beste Ackerland und der beste Grund für Sammler und Jäger selten zusammenfielen. Zumindest zu Beginn werden Bauern und Wildbeuter einander wenig Beachtung geschenkt haben.

Irgendwann aber verschwand die Lebensweise der Wildbeuter dann doch. Man wird heute wenige Jäger und Sammler finden, die die gepflegten Landschaften der Toskana oder die Vorstädte Tokios durchstreifen. Ackerbauende Populationen wuchsen rasch, brauchten nur wenige Jahrhunderte, bis sie das beste Land besiedelt hatten und dann keine andere Möglichkeit mehr sahen, als in die (in ihren Augen) wenig attraktiven Territorien der Sammler vorzustoßen.

Es gibt zwei Haupttheorien über das, was daraufhin geschah. Der ersten zufolge zerstörten die Ackerbauern die ursprünglichen Überflussgesellschaften. Dabei können Krankheiten eine Rolle gespielt haben; Ratten, das Leben mit den Herden und in dauerhaften Siedlungen werden die Bauern kränker gemacht haben als die Sammler und Jäger. Wir sollten uns aber nicht solche großen Epidemien vorstellen wie die, die die amerikanischen Ureinwohner nach 1492 zu Millionen dahinrafften. Die Erregerpools von Bauern und von Wildbeutern waren nur durch einige Kilometer Wald und nicht durch zunächst unüberwindliche Meere voneinander getrennt gewesen, hatten sich darum auch nicht sehr weit auseinanderentwickelt.

Doch auch ohne Massensterben spielten Größenordnungen eine Rolle. Waren die Wildbeuter entschlossen, um ihr Land zu kämpfen, wie dies zu Zeiten des modernen Kolonialismus in vielen Grenzgebieten geschah, dann mochten sie die Siedlungen der Fremden zerstören. Doch weitere Kolonisten würden nachkommen und den Widerstand hinwegspülen. Möglicherweise entschlossen sich die Wildbeuter aber auch zum Rückzug, doch so weit sie auch vor der neuen Kultur zurückwichen, es würden neue Ackerbauern kommen, noch mehr Wälder roden und ihre Keime überall hinpusten, bis den Wildbeutern zuletzt nur noch Gegenden wie Sibirien etwa oder die Sahara blieben, mit denen Ackerbauern partout nichts anfangen konnten.

Der zweiten Theorie zufolge ist nichts von all dem geschehen, weil die Ackerbauern in den meisten der in Abbildung 2.4 gezeigten Regionen keine Nachkommen von Auswanderern aus dem Fruchtbaren Halbmond gewesen seien, sondern lokale Sammler und Jäger, die sich niederließen und zu Ackerbauern wurden. In Sahlins’ Darstellung erscheinen Ackerbau und das damit verbundene Leben als äußerst unattraktiv, zumindest im Vergleich mit der ursprünglichen Überflussgesellschaft; aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch standen Wildbeuter selten vor der Wahl zwischen zwei Lebensformen. Bauern, die ihren Pflug Pflug sein ließen und sich zum Weiterziehen entschlossen, werden dabei keine regelrechte Grenze zum Territorium der Wildbeuter überschritten haben, vielmehr werden sie auf Siedlungen gestoßen sein, deren Bewohner den Ackerbau weniger intensiv betrieben als sie selbst, ihre Felder vielleicht nur hackten, nicht pflügten und düngten. |117|Dann wieder werden sie Leute getroffen haben, die das Land noch weniger intensiv bearbeiteten, vielleicht ein Stück Wald niederbrannten, das gerodete Land solange bearbeiteten, bis der Wald es zurückerobert hatte, und dann an eine andere Stelle zogen; zuletzt sind sie vielleicht auf Menschen gestoßen, die ausschließlich vom Sammeln und Jagen lebten. In dieser breiten Zone möglicher Kontakte bewegten sich Menschen, Ideen und Mikroben hin und her.

Wenn die Sammler mitbekamen, dass Nachbarn mit ihren intensiveren Praktiken die Wildpflanzen ausrotteten und auch die Tiere vertrieben, von denen ihr Wildbeuterleben abhing, dann hatten sie nicht nur die Wahl, diese Vandalen zu bekämpfen oder vor ihnen zu fliehen. Genauso konnten sie sich ihrem Vorbild anschließen und ihre eigene Bearbeitung des Bodens intensivieren. Das heißt, die Menschen haben nicht den Ackerbau vorgezogen, Sammeln und Jagd gelassen, sondern sie werden sich entschlossen haben, weniger zu sammeln und ein wenig mehr ihrer Zeit dem Anbau von Pflanzen zu widmen. Irgendwann tauchte die Frage auf, ob sie Unkraut hacken wollten oder nicht, dann ging es ums Pflügen, Düngen und so weiter. Es war also eine Folge kleiner Schritte und nicht der große Sprung, der sie ein für alle Mal aus der ursprünglichen Überflussgesellschaft heraus und zu mühsamer Plackerei und chronischen Krankheiten geführt hätte. Aufs Ganze gesehen und über Hunderte von Jahren und Tausende von Kilometern hinweg haben sich die, die intensiviert haben, auch vermehrt; während die anderen, die an ihrem alten Leben festhielten, schwanden. Es war ein Prozess, während dessen die Grenze des Ackerbaus sich langsam vorwärtsschob. Niemand entschied sich bewusst für hierarchische Verhältnisse und längere Arbeitszeiten; die Frauen haben arthritische Zehen weder bewusst noch freudig in Kauf genommen, so etwas ergab sich nach und nach.