Marco Polo in China kam aus dem Staunen nicht heraus. Die Paläste dort waren die besten der Welt, die Herrscher die reichsten, auf den Flüssen fuhren mehr Schiffe als auf allen Gewässern der Christenheit zusammen, und die Nahrungsmittel, die sie in die Städte brachten – kaum vorstellbar für einen Europäer, dass sie alle verzehrt würden. Und was für Lebensmittel das waren, so fein, dass Europäer es kaum glauben mochten. Dann die jungen Frauen: ein Muster an Bescheidenheit und Schicklichkeit, chinesische Ehefrauen: die reinsten Engel, und kein Fremder, der sich der Gastfreundschaft der Kurtisanen von Hangzhou erfreut hatte, würde sie sein Lebtag vergessen. Am erstaunlichsten aber war die chinesische Wirtschaft – so ungeheuer, »dass es denen, die nicht Zeuge davon gewesen sind, unglaublich erscheinen mag«1.

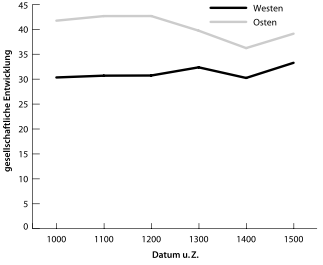

Genau das wurde zu Marcos Problem. Als er 1295 nach Venedig zurückkehrte, drängte man sich, seine Geschichten zu hören, und wenn er begann, wollte man ihm nicht glauben.1* Dabei passt, sehen wir von gelegentlichen Ungereimtheiten wie zehn Pfund schweren Birnen ab, Marcos Bericht recht gut zu dem, was uns Abbildung 8.1 zeigt. Als Marco Polo nach China kam, war das Riesenreich dem Westen in seiner gesellschaftlichen Entwicklung weit voraus.

Drei gewichtige Punkte allerdings gab es, von denen unser staunender Marco nichts wusste. Erstens nahm der Vorsprung des Ostens ab, von fast zwölf Indexpunkten gesellschaftlicher Entwicklung um 1100 auf weniger als sechs Punkte um 1500. Zweitens, was wir am Ende von Kapitel sieben als mögliches Szenario beschrieben haben – dass nämlich Eisenfabrikanten und Fabrikbesitzer mit dem Einsatz fossiler Brennstoffe im Osten eine industrielle Revolution hätten auslösen können – hat sich nicht realisiert. Marco bestaunte den »schwarzen Stein«, der in chinesischen Herden brannte, bewunderte genau so den fetten Fisch und das hauchdünne Porzellan. Trotz all seiner Wunder, das Land, wie er es beschrieb, blieb eine traditionelle Wirtschaft. Drittens schließlich war, dass Marco überhaupt dorthin hatte reisen können, ein Zeichen für die Zukunft. Die Europäer waren unterwegs. 1492 landete ein anderer Italiener, Christoph Kolumbus, in |374|Amerika, blieb allerdings bis zu seinem Tod davon überzeugt, er habe Landmassen östlich von Indien (China, wie wir sagen würden) erreicht. 1514 aber machte sein Vetter Rafael Perestrello der Verwirrung, die in der Familie herrschte, ein Ende und wurde zum ersten Europäer, der wirklich nach China segelte.

Abbildung 8.1: Der Abstand wird kleiner, die Welt schrumpft Handel, Reisen und turbulente Zeiten bringen Ost und West einander wieder näher.

Zwischen der Landung des Kolumbus und dem Zeitraum, in dem der Westen die Führung der gesellschaftlichen Entwicklung wiedererlangte, vergingen weitere 300 Jahre. Die lange Periode, die in diesem Kapitel behandelt wird, war nicht das Ende des östlichen Zeitalters, noch nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber sie war zweifellos das Ende vom Anfang.

Kaifeng, 9. Januar 1127. Die Stadtmauern erbebten unter dem Aufprall der Rammböcke und den Detonationen von Bomben. Es war nur schwer zu erkennen, was da im Schneetreiben vor sich ging, aber noch schossen die chinesischen Verteidiger mit ihren riesigen Armbrüsten große eiserne Bolzen von den Mauern herab, sprühten brennendes Schießpulver in die Dunkelheit – in der Hoffnung, die Belagerungstürme zu treffen, die sich quietschend näherten. Dreitausend Mann aus dem Reich der Jurchen, der jüngsten Bedrohung von Chinas Nordgrenze, waren |375|beim ersten Angriff auf die Mauern gefallen – verbrannt, von Steinen erschlagen oder von Pfeilen durchbohrt –, aber die Angreifer sammelten ihre Toten auf und formierten sich neu. Sie waren Schlimmeres gewohnt. Innerhalb der Mauern waren kaum hundert Mann gefallen, doch allein wegen der umherliegenden Leichen verloren die Verteidiger die Nerven. Offiziere verzagten, Gerüchte überschlugen sich, und nur zu bald war, durch den Schnee gedämpft, das Rumpeln zurückkehrender Belagerungstürme, das tödliche Zischen immer neuer Pfeile zu hören. Wir wissen nicht genau, wie die Panik begann, plötzlich aber strömten einige zehntausend Männer von den Zinnen und suchten ihr Heil in verzweifelter Flucht. Der Feind war in der Stadt, plünderte, brandschatzte, vergewaltigte, tötete. Manche Hofdamen ertränkten sich, um nicht ertragen zu müssen, was auf sie zukam, und der Kaiser konnte nur darauf warten, dass er als Gefangener abgeführt würde.

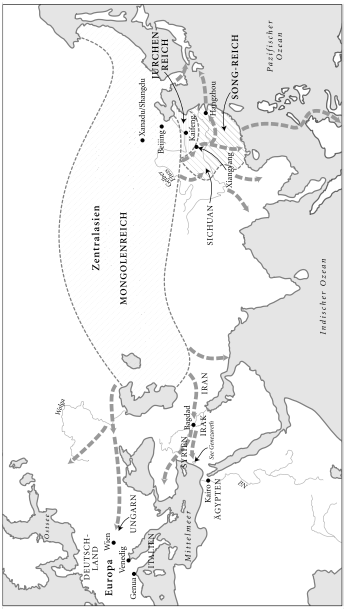

Der Fall von Kaifeng war eine selbst beigebrachte Wunde. Da war einerseits der wirtschaftliche Aufschwung im 11. Jahrhundert, andererseits aber der endlose Krieg der Song-Dynastie gegen die Kitan an der Nordgrenze: ein ständiger finanzieller Aderlass. Die Kaiser suchten nach neuen Wegen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Daher nahm Kaiser Huizong, als sich die »Wilden Jurchen« aus der Mandschurei 1115 als Kämpfer gegen die Kitan anboten, dankend an (Abbildung 8.2). Es hätte ihn stutzig machen müssen, dass sich diese hinterwäldlerischen Bauern in gerade einmal 20 Jahren zu furchterregenden Reitern gemausert haben sollten. Aber es fiel ihm nicht auf. Huizong war Musikkenner, ein bekannter Maler und genialer Kalligraph, aber kein Staatsmann; und seine Berater betrieben Politik aus den Amtsstuben heraus, statt sich mit harten Fakten auseinanderzusetzen. Indem Huizong für die Jurchen eintrat, schuf er ein Ungeheuer, das zuerst die Kitan verschlang und dann ihn selbst. Es hätte auch noch die verzweifelten Überreste des Hofstaats der Song geschluckt, hätte sich dieser nicht auf Schiffen abgesetzt. Erst 1141 kam das Grenzgebiet zwischen den Jurchen, die jetzt Nordchina beherrschten, und einem deutlich verkleinerten Song-Staat mit seiner Hauptstadt Hangzhou zur Ruhe.1*

Mit Kaifengs Untergang und der anschließenden Unterbrechung des Nord-Süd-Handels stockte die gesellschaftliche Entwicklung im 12. Jahrhundert, machte so gut wie keine Fortschritte, brach aber auch nicht zusammen, stagnierte nur. Kaifeng erholte sich rasch von der Plünderung und wurde zur Hauptstadt der Jurchen; Hangzhou wuchs zu der Metropole heran, die Marco Polo so beeindruckte. Die Kohlereviere Südchinas waren nicht so reich wie die des Nordens, aber es gab viele davon, und die Industriellen des 12. Jahrhunderts lernten, billigere, schmutzigere Kohle für die Eisenherstellung zu nutzen und aus den belasteten Nebenprodukten |376|der Eisenverarbeitung sogar Kupfer zu gewinnen. Handel, der Umlauf des Papiergelds, der Einsatz fossiler Brennstoffe und die Warenproduktion nahmen weiter zu. Um 1200 erschien der Beginn eines industriellen Zeitalters nicht weniger wahrscheinlich als ein Jahrhundert zuvor.

Abbildung 8.2: Die Erschaffung von Monstern Die Reiche der Jurchen und der Song, 1141. Gepunktete Flächen zeigen die Hauptkohlevorkommen Chinas.

Das änderte sich abrupt, und zwar durch einen wilden jungen Steppenbewohner aristokratischer Herkunft namens Temüdschin. Er wurde wahrscheinlich 1162 in der eisigen Mongolei geboren. Sein Vater Yesügei hatte seine Mutter Hoelun vom Hochzeitswagen ihres ursprünglichen Bräutigams geraubt, geschwängert und geheiratet. Als Temüdschin neun Jahren alt war, ging sein Vater, den Gebräuchen entsprechend, mit ihm zusammen auf Brautschau. Bei einem befreundeten Clan fanden sie Wohlgefallen an Börte, einem etwa gleichaltrigen Mädchen. Während Temüdschin noch blieb, um sich mit seiner Braut anzufreunden, kehrte Yesügei zurück, wurde dabei aber von einem feindlichen Stamm ermordet. Seine Frau Hoelun wurde daraufhin von ihrer Sippe verstoßen. Ohne Schutz und allen Habs und Guts beraubt drohte ihr und ihren halbwüchsigen Kindern der Hungertod. Temüdschin, der ihnen zur Hilfe eilte, fing Ratten, damit sie überhaupt etwas zu |377|essen bekamen. Allerdings erschlug er im Streit seinen älteren Halbbruder. Später musste er wiederholt fliehen, geriet in Gefangenschaft und durchlitt eine demütigende Zeit als Sklave, bis ihm seine legendäre Flucht gelang. Schließlich spürte er Börte auf, die inzwischen entführt worden war. Temüdschin brachte ihre Häscher um und konnte seine Braut nun heiraten.

Temüdschin war ein harter Mann, sonst hätten ihm die Mongolen auch niemals den Titel Dschingis Khan2* verliehen, und er wäre wohl kaum zum größten Eroberer der Geschichte geworden. Man muss kein Therapeut sein, um auf die Idee zu kommen, dass sein Weg zur Macht wohl etwas mit seinen frühen Familienerfahrungen zu tun hatte – ein Weg, auf dem er seinen Schwur- und Blutsbruder Dschamucha, der zu seinem erbittertsten Rivalen geworden war, jagte und tötete, auf dem er seine Heerführer nicht mehr nach Blutsverwandtschaft auswählte, sondern nach Tapferkeit und bedingungslosem Gehorsam, und auf dem er im Zweifelsfall auch gegen seine dem Alkohol zugetanen Söhne entschied.

Über 2000 Jahre hinweg hatte sich am Leben in der Steppe in mancher Hinsicht kaum etwas geändert. Wie viele Stammesfürsten vor ihm war auch Dschingis Khan einesteils durch Furcht (vor China), andernteils durch Gier (nach Reichtum) getrieben. Diese Motive gaben den Anstoß, das Reich der Jurchen in Nordchina zu überfallen. Mit der Beute konnte er weitere mongolische Häuptlinge bewegen, ihm Gefolgschaft zu leisten. In anderer Hinsicht aber war doch einiges anders geworden, und selbst ein Großkhan wie er stand nicht über dem ehernen Gesetz der Geschichte, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann.

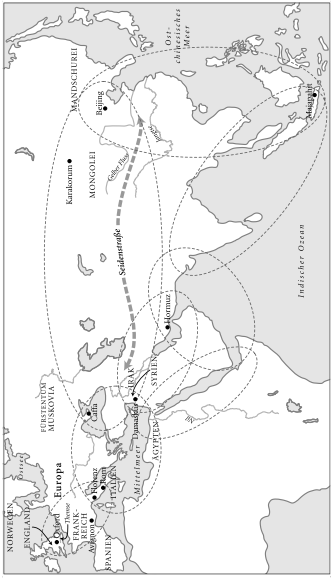

Ein halbes Jahrtausend lang hatten chinesische, muslimische und christliche Siedler Städte, Bewässerungssysteme und den Pflug in die Steppe gebracht. Die Bauern nahmen den Nomaden Land, die wiederum übernahmen von den Bauern deren Wissen über Waffen und Lebensweisen. Die Nomaden konnten, wie sich herausstellte, bei diesem Tausch nur gewinnen. Auch hier kamen die Vorteile der Rückständigkeit zum Tragen, und Dschingis Khan – selbst Analphabet, aber der glänzendste unter den Nomadenfürsten – lernte, Ingenieure aus den Städten so gut in seine Reiterarmeen zu integrieren, dass er jede Festung ebenso leicht stürmen wie er jede feindliche Armee schlagen konnte. Bis zu seinem Tod im Jahr 1227 plünderte und raubte er sich mit seinen Streitkräften ein Reich zusammen, das vom Chinesischen Meer bis zur Wolga reichte (Abbildung 8.3). Hindernisse fegte er beiseite, »wie Schriftzeilen vom Papier gewischt werden«, so ein persischer Augenzeuge. Orte, durch welche die Mongolen gezogen waren, »wurden zur Behausung |378|von Eule und Rabe; dort antworten nur die Schreieulen einander, und in den Hallen ächzt und stöhnt der Wind.«2

Dschingis Khan brauchte keinen Index gesellschaftlicher Entwicklung, um zu sehen, dass China das Beuteland schlechthin war. Soweit wir wissen, wollte er alles fortschleppen, die Bauern von ihrem Land vertreiben und ganz Nordchina zu Winterweiden für seine zähen Steppenponys machen. 1215 zerstörte er über 90 Städte, Beijing zum Beispiel brannte einen Monat lang. 1227, nach seinem Tod, gewannen jedoch klügere (chinesische) Berater die Oberhand und konnten den Mongolen klarmachen, dass es sich besser auszahlte, wenn man Bauern ihre Felder ließ und Steuern einzog.

Eine erste Gelegenheit, die neue Politik zu erproben, ergab sich alsbald. Unbeeindruckt davon, dass das Bündnis, das Huizong mit den Jurchen gegen die Kitan geschlossen hatte, mit der Plünderung Kaifengs endete, dass die Jurchen den Kaiser sogar verschleppt hatten, schlug ein neuer Song-Kaiser 1234 vor, ein ähnliches Bündnis mit den Mongolen, nun gegen die Jurchen, zu schließen – mit noch verheerenderem Ergebnis. Die Mongolen schluckten nicht nur das Jurchen-Reich, sondern brachten auch Chinas Armeen an den Rand des Zusammenbruchs.

Nur die Eigenarten mongolischer Politik bewahrten das Song-Reich vor dem Untergang schon in den 1230er Jahren. Nach Dschingis Khans Tod, 1227, wurde sein Sohn Ugedai zum Großkhan bestimmt, und sofort begannen dessen Neffen, sich um Ugedais Nachfolge zu streiten und sich gegenseitig auszumanövrieren. Einige von ihnen, die befürchteten, Ugedai werde zu mächtig und sein Sohn im Kampf um die Nachfolge begünstigt, wenn man ihn China erobern ließe, drängten die kleineren mongolischen Stammesfürsten, sich stattdessen stark zu machen für einen großangelegten Überfall auf den fernen Westen. 1235 bekamen Ugedais Widersacher, was sie wollten, und die wichtigsten und größten mongolischen Horden begannen ihren Zug gen Westen.

Die Europäer wussten buchstäblich nicht, wer sie da heimsuchte. Für Matthew Paris, einen englischen Chronisten, waren die einfallenden Horden ein totales Mysterium. »Niemals«, schrieb er, »gab es irgendeinen Zugang zu ihnen, noch haben sie sich von sich aus geäußert, sodass man hätte in Gesprächen Kunde von ihren Sitten gewinnen können.« Er nannte sie Tataren – in Anlehnung an Tartaros, die alte griechische Hölle – und fragte sich, ob sie vielleicht »eine unermessliche Horde des verabscheuungswürdigen Teufelsgeschlechts« seien. Sie könnten aber auch, überlegte er, die verlorenen Stämme Israels sein, die endlich nach Hause zögen. Auch wenn die Mongolen offenbar kein Hebräisch sprachen und das mosaische Gesetz nicht zu kennen schienen, blieb Paris dabei: Das waren Juden, die auf Abwege geraten waren, bevor Moses die Zehn Gebote empfangen hatte – Leute, »die fremden Göttern huldigten und unbekannte Sitten hatten und die nun, dank der Rache Gottes, allen anderen Völkern unbekannt waren, auch ihr Herz und ihre Sprache waren verwirrt, und ihr Leben wurde wie das der grausamen und vernunftlosen Bestie«3.

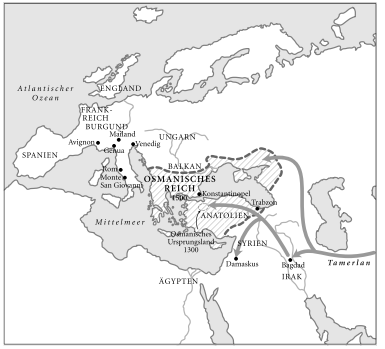

Abbildung 8.3: Wo die Mongolen

umherzogen

Die Grenzen des Mongolenreichs zur Zeit um Dschingis Khans Tod

sowie (gestrichelte Pfeile) die Kriegszüge seiner Söhne und Enkel

bis 1294.

|380|Manche Christen zogen daraus den Schluss, dass man sich gegen die verlorenen Stämme Israels logischerweise nur wehren könne, wenn man die Juden in der eigenen Nachbarschaft massakrierte. Die Mongolen hielt das nicht auf. Sie überwältigten die Ritterheere, die ihnen aus Deutschland und Ungarn entgegenzogen, und drangen vor bis nach Wien. Aber dann – genau so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren – zogen sie wieder ab, wendeten ihre kleinen Steppenpferde und trieben ihre Gefangenen nach Zentralasien. Von Anfang an hatte ihr Überfall nicht die Eroberung Europas zum Ziel gehabt, den Kriegsherren ging es um Einfluss auf die Nachfolge im Khanat. Daher wurde, als Ugedai am 11. Dezember 1241 starb, Europa für sie mit einem Schlag bedeutungslos.

Als sich die Mongolen später erneut nach Westen wandten, suchten sie sich vernünftigerweise ein reicheres Ziel aus: das muslimische Kerngebiet. In nur zwei Wochen durchbrachen sie 1258 Bagdads Mauern, gaben dem letzten Kalifen drei Tage lang nichts zu essen und nichts zu trinken, warfen ihn dann auf einen Haufen Gold und befahlen ihm, das zu essen. Als er sich weigerte, rollten sie ihn und seine Erben in Teppiche und trampelten sie zu Tode.3*

Eine ägyptische Streitmacht schließlich brachte die Mongolen am See Genezareth zum Halten, doch hatte deren Wüten nur noch den Schlusspunkt gesetzt hinter 200 Jahre wirtschaftlichen Niedergangs in den alten muslimischen Kernländern Iran, Irak und Syrien. Die größte Wirkung auf den Westen jedoch übten die Mongolen aus durch das, was sie nicht getan hatten. Weil sie Kairo nicht plündern und niederbrennen konnten, blieb es die größte und reichste Stadt; weil sie nicht in Westeuropa einfielen, blieben Venedig und Genua die größten Handelszentren des Westens. Die gesellschaftliche Entwicklung im alten muslimischen Kerngebiet taumelte vor sich hin, stieg hingegen in Ägypten und Italien weiterhin an und hatte sich in den 1270er Jahren, als sich Marco Polo nach China aufmachte, Richtung Westen verlagert, zu den mediterranen Ländern, die die Mongolen verschont hatten.

Die Mongolen gaben ihre Kriegszüge in den Westen auf, als ein weiterer Khan starb. Dessen Nachfolger Kublai Khan – verewigt durch das gleichnamige Gedicht von Samuel Coleridge, in dem der englische Dichter Xanadu4*, die Sommerresidenz des Mongolenherrschers, verherrlicht: »Dieses sonnige Schloss! Jene Höhlen von Eis!«4 – entschloss sich, das Chinesische Reich auszulöschen. Das führte die Mongolen in den härtesten und zerstörerischsten Krieg, den sie je ausgefochten hatten. Fünf Jahre lang mussten Mongolenheere die große Festung Xiangyang belagern, um den chinesischen Widerstand zu brechen, und als Kublai Khan 1279 den letzten Kindkaiser der Song ins Meer jagte, brach die komplexe |381|Infrastruktur zusammen, die China bis zur Schwelle einer industriellen Revolution gebracht hatte. Die gesellschaftliche Entwicklung im Osten geriet in freien Fall.

Zu diesem Abwärtsstrudel trugen sicher auch Naturkatastrophen bei. Nachdem sich Kaifeng von der Plünderung durch die Jurchen erholt hatte, begann der eigentliche Niedergang der Stadt: 1194 durchbrach der Gelbe Fluss seine Deiche und zerstörte die Versorgungskanäle, über die die Kohle in die Stadt kam und deren Produkte ins Reich verschifft wurden. Der Gelbe Fluss war schon öfter über die Ufer getreten, diesmal aber wurde die Erbarmungslosigkeit der Natur durch die Zerstörungen der Mongolen noch verstärkt. In den 1230er Jahren folgten den mongolischen Horden Hunger und Seuchen, rafften allein in Kaifeng und Umgebung eine Million Menschen dahin, möglicherweise noch mehr in Sichuan; und noch zahlreichere Opfer waren in den 1270er Jahren zu beklagen. Insgesamt dezimierten die vier apokalyptischen Reiter, die China im 13. Jahrhundert heimsuchten – Völkerwanderungen, Zusammenbruch des Staates, Hungersnot und Krankheiten – die Bevölkerung um ungefähr ein Viertel. Mochte Marco Polo auch staunen, um 1290 aber war China definitiv nicht mehr auf dem Sprung in ein Industriezeitalter. Von nun an verringerte sich der Abstand zwischen Ost und West.

Wann immer die gesellschaftliche Entwicklung des Ostens in früheren Epochen zurückgefallen war, vom 1. bis zum 4. Jahrhundert u. Z. etwa, geschah dies unter dem Einfluss des eurasienweit wirksamen Paradoxons. Der steile Anstieg der gesellschaftlichen Entwicklung im 1. Jahrtausend v. u. Z. hatte die Entfernung zwischen den Kerngebieten verringert; Reisende, Kaufleute und Räuber hatten Verkehrswege durch die Steppe und über den Indischen Ozean geschaffen. Dieser mit der steigenden Entwicklung in Gang gesetzte Alte-Welt-Austausch ließ aber auch Kräfte heranwachsen, die die Entwicklung schwächten, und als es das westliche Kerngebiet nicht schaffte, bei 43 Punkten durch die Decke zu schießen, zogen die apokalyptischen Reiter beide Kerngebiete nach unten.

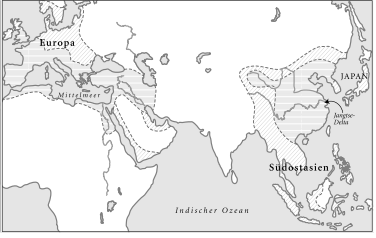

Im 9. Jahrhundert nun hatte sich die Entwicklung im Osten so weit erholt, dass es zu einer zweiten Phase des Alte-Welt-Austauschs kam. Erneut zogen Kaufleute, Missionare und plündernde Horden durch die Steppe und über den Indischen Ozean, wieder entstanden einander überlagernde Berührungszonen (Abbildung 8.4). In Dschingis Khans Jugendjahren führten Kaufleute nicht nur Luxuswaren wie Gewürze und Seide mit sich, sondern sie verschifften auch Nahrungsmittel über den Indischen Ozean – und zwar in Mengen, die die Römer hätten vor Neid erblassen lassen. Von Hormuz am Persischen Golf bis nach Majapahit auf Java erblühten kosmopolitische Handelsstädte.

Abbildung 8.4: Der zweite

Alte-Welt-Austausch

Die acht einander überlappenden Zonen des Handels und des Verkehrs,

durch die Fortschritt und Unglück von einem Ende Eurasiens zum

anderen transportiert wurden.

|383|Die mongolische Eroberung der Steppe verlieh einer zweiten Ost-West-Schlagader Stabilität, und Ugedai Khan, der seine frisch begründete Hauptstadt Karakorum unbedingt zu einer würdigen Reichsmetropole machen wollte, köderte Kaufleute, indem er ihnen zusätzlich zehn Prozent auf ihre Warenpreise zahlte. »Er saß«, so schrieb der persische Gelehrte Rashid al-Din, »jeden Tag nach der Mahlzeit auf einem Sessel vor seinem Palast, wo Waren jeglicher Art und aus aller Welt aufgestapelt waren.«5

Zusammen mit den Kaufleuten kamen Männer der Kirche, neugierig gemacht durch die gelassene Einstellung der Mongolen zur Religion. »Aber so wie Gott der Hand verschiedene Finger gab«, soll Ugedais Nachfolger zu einem Christen gesagt haben, »so gab er auch dem Menschen verschiedene Wege, Seligkeit zu erlangen.«6 Und weil er diese Gebräuche näher kennen lernen wollte, ließ der Khan 1254 eine öffentliche Debatte zwischen Buddhisten, Muslimen und Christen veranstalten – nur in Karakorum war so etwas möglich.

Eine große Menschenmenge kam zusammen, um die gelehrten Doktoren zu sehen, aber das Experiment scheiterte. Nach mongolischer Sitte wurde den streitenden Parteien vergorene Stutenmilch gereicht, und mit der Zeit war immer weniger verständlich, worüber sie redeten. Ihr dialektisches Können verlor an Treffsicherheit, die Christen intonierten Hymnen, die Muslime Koranverse, die Buddhisten wiederum verfielen in schweigende Meditation – einem Beispiel, dem irgendwann auch die betrunkenen Christen und Muslime folgten.

Auch wenn der Dialog zwischen den Glaubensrichtungen damit gescheitert war, so kamen doch weiterhin Menschen aus dem Westen in den Osten. Muslimische Händler brachten chinesische Waren nach Caffa auf der Krim und verkauften sie dort an Italiener. Die wiederum verkauften sie nicht nur an Nordeuropäer weiter (auf französischen Märkten tauchte die erste chinesische Seide 1257 auf), sondern verfolgten sie auch zu ihren Entstehungsorten zurück. So etwa die Kaufleute Niccolò und Maffeo Polo, die 1260 von Soldaia am Schwarzen Meer bis nach Beijing zogen. Ihre zweite Reise dann begannen sie 1274 mit ihrem Neffen Marco im Schlepptau. Missionare folgten, und 1305 rühmte, gerade in Beijing angekommen, ein christlicher Mönch die Route durch die Steppe: Sie sei schneller und sicherer als die Route über das Meer.

Der erste Alte-Welt-Austausch hatte nur dünne Fäden quer durch Eurasien gezogen, der zweite nun spann ein regelrechtes Gewebe. Jetzt waren so viele Menschen unterwegs, dass die Jahrhunderte nach 1100 auch zur ersten Epoche eines Techniktransfers wurden. Es war fast ausschließlich der rückständige Westen, der davon profitierte. Ein so simples Arbeitsgerät wie die Schubkarre, auf das eigentlich jeder hätte kommen können, wurde um das 1. Jahrhundert in China erfunden, aber erst um 1250 kam es nach Europa; ebenso das Kummet, das in China seit dem 5. Jahrhundert in Gebrauch war.

Der bei weitem wichtigste technische Transfer jedoch waren billige Werkzeuge aus Gusseisen. Derartige Werkzeuge waren in China bereits im 6. Jahrhundert |384|v. u. Z. aufgetaucht und bis zum 1. allgemein gebräuchlich geworden. Araber lernten Gusseisen im 11. Jahrhundert kennen, Europäer erst um 1380. Wer jemals versucht hat, Erde ohne eiserne Spitzhacke und Schaufel zu bewegen, wird wissen, welchen Unterschied Eisen macht. Bei einer Ausgrabung in Griechenland während meiner Studentenzeit ging einmal der Schlüssel zum Lagerraum verloren, und wir mussten ohne unsere Eisenwerkzeuge anfangen zu graben. Wir haben gelernt, wie hart und schwer der Boden sein kann, wenn man an ihn herangeht wie ein Europäer vor 1380. Insofern kann ich persönlich bezeugen, dass der zweite Alte-Welt-Austausch die westlichen Methoden der Energieausbeute revolutioniert hat.

Und nicht nur das, sondern auch die Informationstechniken und das Nachrichtenwesen. Das erste Papier – aus Maulbeerbaumrinde – fertigten chinesische Handwerker 105 u. Z. an; um 700 wurde allgemein Papier aus Zellstoff verwendet. Die Araber lernten das Papier um 750 kennen (angeblich, indem sie in Zentralasien chinesische Papiermacher gefangen nahmen), aber erst nach 1150 kauften Italiener Papier von den Arabern, und erst 1276, über 100 Jahre später, stellten sie es selbst her. Da hatten chinesische Verleger bereits 500 Jahre lang geschnitzte Holztafeln benutzt, um Bücher auf Papier zu drucken, und schon 200 Jahre lang mit beweglichen Lettern experimentiert. Die Europäer übernahmen den Holztafeldruck erst um 1375, erfanden ihn vielleicht auch noch einmal. Der erste Druck mit beweglichen Lettern gelang Johannes Gutenberg um 1430.

Nicht nur so alte Geräte wie die Schubkarre eignete man sich im Westen an, auch die damals neuesten Errungenschaften. Der Magnetkompass, zum ersten Mal in einem chinesischen Text von 1119 erwähnt, erreichte Araber und Europäer bereits um 1180. Noch schneller verbreiteten sich Schusswaffen. Während der mongolischen Invasion Chinas lernten Handwerker im Osten, wie man Schwarzpulver so schnell zum Oxydieren bringt, dass es explodiert und nicht bloß brennt, und nutzten dieses neue tückische Verfahren, um Pfeile aus Bambusrohren abzuschießen. Das älteste bekannte Gewehr – ein in der Mandschurei gefundenes, 30 Zentimeter langes Bronzerohr, mit dem sich Bleikugeln abfeuern ließen – stammt wahrscheinlich von 1288. Ein Florentiner Manuskript aus dem Jahr 1326, also kaum eine Generation später entstanden, beschreibt eine Donnerbüchse aus Messing; ein Oxforder Manuskript von 1327 enthält Illustrationen, auf denen unverkennbar zwei (wenn auch primitive) Kanonen zu erkennen sind. Soweit wir wissen, benutzten bald darauf auch die Araber zum ersten Mal Handrohre, nämlich 1331 während eines Feldzugs in Spanien. Eine weitere Generation war notwendig, damit die neuen Donnerwaffen ihren Weg wieder ostwärts nach Ägypten fanden.

In den nächsten Jahrhunderten sorgten die Kanonen und Arkebusen im Westen für einige Veränderungen. Sehr viel bedeutsamer war aber ein weiteres »Handelsgut«, das im zweiten – wie im ersten – Alte-Welt-Austausch hin- und herbewegt wurde: Krankheitskeime. »Die Zivilisation sowohl im Osten als auch im Westen wurde von einer tödlichen Seuche heimgesucht, die die Länder verwüstete und |385|ganze Bevölkerungen verschwinden ließ«, schrieb der arabische Historiker Ibn Chaldun. »Sie verschlang viele gute Dinge, die die Zivilisation gebracht hat, und vernichtete sie.«7 Der Schwarze Tod1* war angekommen.

Entstanden ist die Pest wahrscheinlich in Zentralasien und hat sich entlang der Seidenstraße verbreitet. Einem arabischen Gelehrten zufolge (der selbst an ihr starb) brach sie um 1331 in der Steppe aus, und noch im selben Jahr wurde das mittlere Jangtse-Tal von einer Epidemie heimgesucht, der fast 90 Prozent der Bevölkerung zum Opfer fielen. Wir wissen nicht, ob das derselbe Bazillus war wie der, der die nächsten 20 Jahre in ganz Eurasien wütete, aber eine 1338 und 1339 auf mongolischen Grabsteinen erwähnte Pest ging ziemlich sicher auf diesen Erreger zurück. 1340 verlieren wir die Seuche für ein paar Jahre aus den Augen, ganz plötzlich aber wütete sie dann überall zugleich: sie schlug 1345 an der chinesischen Ostküste zu, wurde im Jahr darauf von einer mongolischen Armee nach Caffa am Schwarzen Meer eingeschleppt.2*Der zweite Alte-Welt-Austausch war zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Im Jahre 1347 verbreiteten Kaufleute die Pest in jedem Hafen am Mittelmeer. Von England bis zum Irak traten die klassischen Symptome der Beulenpest auf. »Plötzlich erschienen Schwellungen in der Achselhöhle oder an den Leisten, in vielen Fällen an beiden Stellen«, notierte ein französischer Chronist 1348, »unfehlbar waren sie Zeichen des Todes.«8 Noch tödlicher war eine krankhafte Veränderung der Lunge, die durch Husten verbreitet wurde. »Die Leute spuckten Blut, und einer war übersät von Hautflecken und starb«, kommentierte ein Dichter aus Damaskus lakonisch9, der dann selbst 1363 der Seuche zum Opfer fiel.

Wer auch immer zur Feder griff, berichtete von Friedhöfen, die so voll waren, dass sie keine weiteren Leichen mehr aufnehmen konnten. Wir lesen von Priestern, die tot umfielen, während sie die Letzte Ölung verabreichten, von ganzen Dörfern, die ausgestorben waren. »Die Seelen der Menschen sind sehr billig geworden«, heißt es bei einem anderen Dichter aus Damaskus. »Die Seele ist nur einen Kern wert«10 – ein gruseliges Wortspiel mit dem Wort habbah, das sowohl »Getreidekern« oder »Korn« als auch »Pustel« bedeutet, das erste Symptom der Beulenpest.

Um 1351 hatte die Krankheit ein Drittel, wenn nicht die Hälfte der Bevölkerung des Westens dahingerafft, hatte sich vom Mittelmeer bis nach Moskau vorangearbeitet und von dort zurück nach China. In diesem Jahr brachten »grünäugige Christen«11, die der Kaiser in Zentralasien angeworben hatte, um Aufständische zu bekämpfen, die Seuche mit. Sie tötete die halbe Armee, im Jahresrhythmus |386|wütete sie bis 1360 in China. Die Zahl der Opfer lässt sich nicht schätzen, aber sie wird enorm hoch gewesen sein.

Plagen wie der Schwarze Tod suchen die Menschen stets zur Unzeit heim, doch schwerlich lässt sich ein Zeitpunkt denken, der hätte schlimmer sein können als die 1340er Jahre. Die milde Warmzeit ging in die Periode über, die Klimatologen meist die Kleine Eiszeit nennen. Von Norwegen bis China wuchsen die Gletscher. Ab 1350 fror die Dänemarkstraße zwischen Grönland und Island regelmäßig zu. Die Normannen gaben ihre Siedlungen auf Grönland auf, Eisbären wanderten über die Eisbrücke nach Island, wo sie geeignete Lebensbedingungen fanden. 1303, ein zweites Mal 1306/07 fror die Ostsee zu, 1309/10 die Themse. Von 1315 bis 1317 regnete es in Nordwesteuropa so viel, dass die Ernten auf den Feldern verrotteten und der Boden – ein wahrhaft frappierender Nebenaspekt – zu morastig wurde für Ritterturniere.

Missernten, der Tod der Liebsten – waren das nicht alles Anzeichen einer Botschaft Gottes? In China läuterten sich eingefleischte Banditen zu religiösen Rebellen, die vor allem gegen die mongolischen Besatzer aufbegehrten. Während der fremde Kaiser sich auf Vergnügungsschiffen und mit Orgien amüsierte, verkündeten messianische Sektenführer, Buddha komme zurück, um die Übel der Welt zu beseitigen und jedermann ins Paradies zu geleiten. Um 1350 zerfiel das Reich.

Wir wissen ziemlich wenig über die Ereignisse im alten westlichen Kernland Irak, dessen mongolische Herrscher ebenso unfähig waren wie die in China. In Ägypten und Syrien jedenfalls könnte die Seuche den Islam gestärkt haben; sicher nicht jeder wird die offiziellen Verlautbarung geglaubt haben, die Seuche solle nur die Ungläubigen strafen (für Gläubige sei der Tod Gnade und Martyrium). So schrieb zum Beispiel der Chronist Ibn al-Wardi: »Wir bitten Gott um Vergebung für die schlechten Neigungen unserer Seelen; die Seuche ist gewiss seine Strafe«.12 Wer mit magischen Amuletten handelte, machte gute Geschäfte. Die bei weitem gängigsten Reaktionen aber waren Massengebete, Prozessionen zu Gräbern heiliger Männer und schärfere Gesetze gegen Alkohol und den Verfall der Sitten.

Vielen Christen mutete das alles noch viel schlimmer an. Nicht nur, dass Gott sie offensichtlich strafen wollte – »Mir schwindelt, da ich Vorbereitungen treffe, über das Urteil zu schreiben, das die göttliche Gerechtigkeit in ihrer unendlichen Gnade gegen die Menschen verhängt hat«, lamentierte Matteo Villani, ein Florentiner Kaufmann und Historiker13 –, auch die Kirche selbst schien aus den Fugen geraten zu sein. 1303 hatte ein französischer König den Papst verprügeln und ins Gefängnis werfen lassen, bald darauf wurde der päpstliche Hof nach Avignon verlegt, wo er zu einem Synonym für Korruption und Dekadenz wurde. Einer dieser avignonesischen Päpste ließ sogar die Behauptung verbieten, Jesus sei arm gewesen. Ein paar Jahrzehnte später machten sich einige Kardinäle aus dem Staub, begaben sich zurück nach Rom und wählten einen Gegenpapst, der sich mit dem |387|in Avignon über alles stritt, was strittig sein konnte. Und ab 1409 gab es einige lähmende Jahre lang sogar drei rivalisierende Päpste, die alle den Anspruch erhoben, Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein.

Von der Kirche enttäuscht nahmen irritierte Gläubige die Dinge selbst in die Hand. Am kreativsten waren die Flagellanten:

Mit nacktem Oberkörper sammelten sie sich in großen Gruppen und Scharen und marschierten in Prozessionen über die Kreuzungen und Plätze der Städte. Sie bildeten Kreise und schlugen sich mit Peitschen auf den Rücken, frohlockten darüber mit lauter Stimme und dem Singen von Hymnen. … Auch viele ehrbare Frauen und fromme Damen gaben sich, so ist zu berichten, dieser Buße mit Peitschen hin, und zogen den Männern gleich singend durch die Städte und Kirchen.14

Andere bevorzugten traditionellere Heilmittel wie das Massakrieren von Juden, obwohl diese (worauf einer der Päpste 1348 ausdrücklich hingewiesen hatte) ebenso schnell starben wie Christen. Aber nichts half, und die gesellschaftliche Entwicklung im westlichen Kerngebiet rund ums Mittelmeer fiel in der großen, vom zweiten Alte-Welt-Austausch angelieferten Seuche ebenso schnell zurück wie während der Epidemien, die zur Zeit des ersten Alte-Welt-Austauschs grassiert hatten. Kein Wunder, dass vielen Menschen das Ende der Welt nahe schien.

Man könnte denken, die Geschichte wiederhole sich. Im 1. Jahrhundert u. Z. war die gesellschaftliche Entwicklung im Westen auf ein Höchstmaß gestiegen, auf rund 43 Punkte, und im Bemühen, darüber hinaus zu gelangen, löste sie einen Jahrhunderte langen, die gesamte Alte Welt erfassenden Kollaps aus. 1100 Jahre später erreichte die gesellschaftliche Entwicklung im Osten das gleiche Niveau und führte zu ähnlichen Katastrophen. Wären von Dänikens Besucher aus dem All auch 1350 um die Erde gekreist, hätten sie vielleicht gedacht, die menschliche Geschichte sei festgefahren in einer Reihe von Auf- und Abschwungzyklen und renne gegen eine nicht zu durchbrechende Obergrenze an.

Aber wie alle Weltraumbewohner, die ich mir bisher vorgestellt habe, wären sie damit im Irrtum gewesen, weil da noch ein anderes historisches Gesetz am Werk war. Nicht einmal apokalyptische Reiter können zweimal durch denselben Fluss reiten. Die Kerngebiete, durch die sie während des zweiten Alte-Welt-Austauschs zogen, unterschieden sich deutlich von denen, die sie während der ersten Phase verwüstet hatten, und insofern hatte der zweite Austausch ganz andere Folgen als der erste.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung zeigt sich, dass beide Kerngebiete, als sich der zweite Austausch um 1200 intensivierte (Abbildung 8.5), geographisch |388|größer waren als zur Zeit des ersten – und Größe ist ein wichtiger Faktor. Einerseits ermöglichten größere Kerngebiete auch größere Störungen. Katastrophen lassen sich nur schwer quantifizieren, aber die Seuchen, Hungersnöte und Völkerwanderungen, die im 13. Jahrhundert stattfanden, scheinen schlimmer gewesen zu sein als diejenigen, die im 2. Jahrhundert einsetzten. Andererseits konnten größere Kerngebiete die Schläge, die sie trafen, auch gründlicher absorbieren; aufgrund ihrer größeren Reserven setzte die Erholung beschleunigt ein. Japan, Südostasien, der Mittelmeerraum und der größte Teil Europas entgingen den Verwüstungen, die die Mongolen im 13. Jahrhundert anrichteten. Japan und Südostasien entgingen im 14. Jahrhundert zudem dem Schwarzen Tod, und im eigentlichen Herzen Chinas scheint die Deltaregion des Jangtse die Katastrophen bemerkenswert gut überstanden zu haben.

Auch die Wirtschaftsgeographie hatte sich verändert. Um 100 u. Z. war das westliche Kerngebiet reicher und entwickelter als das östliche, um 1200 verhielt es sich genau andersherum. Nun war es der Osten, nicht der Westen, der sich der Höchstgrenze entgegenstreckte, und die östlichen Handelsnetze (besonders diejenigen, die Südchina, Südostasien und den Indischen Ozean miteinander verbanden) stellten alles in den Schatten, was der Westen vorzuweisen hatte.

Es waren die Veränderungen in der politischen Geographie, die die Wirtschaft stärkten. In beiden Kerngebieten hatte sich um 100 u.Z der Handel innerhalb der |389|Grenzen eines einzigen großen Reiches abgespielt; um 1200 galt das nicht mehr. In beiden Kerngebieten herrschte ein politisch größeres Durcheinander als in der Antike, und selbst wenn es den großen Reichen noch einmal gelang, die alten Kernlande nach dem Schwarzen Tod zu konsolidieren, fielen doch die politischen Beziehungen sehr unterschiedlich aus. Alle großen Reiche mussten jetzt mit einem Ring sie umgebender, kleinerer Staaten zurechtkommen. Im Osten waren ihre Beziehungen in erster Linie wirtschaftlicher und diplomatischer, im Westen dagegen kriegerischer Art.

Abbildung 8.5: Größe zählt

Die horizontalen Schraffuren markieren die Regionen im östlichen und westlichen Kerngebiet, die um 100 u. Z., beim Ausbruch der ersten Krise der Alten Welt, von Staaten regiert wurden. Die diagonalen Schraffuren geben die Ausdehnung staatlicher Herrschaft bis 1200, kurz vor der zweiten Krise, an.

|389|Kurz: Die Kerngebiete erholten sich vom zweiten Alte-Welt-Austausch nicht nur schneller als vom ersten, sondern auch auf unterschiedliche Weise.

Im alten Kerngebiet des Westens errichteten die Osmanischen Türken im 14. Jahrhundert rasch ein neues Reich. Dabei waren die Osmanen nur einer von mehreren Dutzend türkischer Clans, die sich um 1300, nachdem die Mongolen die älteren muslimischen Reiche (Abbildung 8.6) erschüttert hatten, in Anatolien niederließen. Aber nach dem Schwarzen Tod schafften sie es in nur wenigen Jahren, die Oberhand über ihre Rivalen zu gewinnen und bei Gallipoli, am Ausgang der Dardanellen, einen Brückenkopf nach Europa zu errichten. Schon in den 1380er Jahren tyrannisierten sie die kümmerlichen Reste des Byzantinischen Reiches, und bis 1396 hatten sie der Christenheit einen solchen Schrecken eingejagt, dass die streitenden Päpste von Rom und Avignon beschlossen, ihre Kräfte zu vereinen und den Osmanen mit einem weiteren Kreuzzug Einhalt zu gebieten.

Der Feldzug endete in einer Katastrophe, doch die Hoffnungen der Christen lebten kurzzeitig wieder auf, als Tamerlan (auch Timur genannt), ein mongolischer Stammesfürst, gegen den Dschingis Khan geradezu ausgeglichen wirkte, erneut Nomadenhorden aus der Steppe gegen die muslimische Welt führte. 1400 vernichteten seine Mongolen Damaskus, besetzten und plünderten 1401 Bagdad, wobei sie, so die Legende, rund um die Ruinen der Stadt aus den Schädeln der 90 000 erschlagenen Einwohner eine Reihe von Türmen errichteten. 1402 schlug Tamerlan die Osmanen und steckte den Sultan in einen Käfig, wo der vor lauter Scham sein Leben aushauchte. Dann jedoch enttäuschte Tamerlan die Christen. Anstatt die verbliebenen muslimischen Lande zu verwüsten, kam er zu der Auffassung, der Kaiser im weit entfernten China habe ihn beleidigt, und hieß seine Reiter umkehren. 1405, auf dem Ritt nach Osten, ereilte ihn der Tod.

Die Osmanen hatten noch mal Glück gehabt, und nach nur 20 Jahren nahmen sie ihren alten Kurs wieder auf, mussten aber, als sie durch den Balkan zogen, einige harte Lektionen lernen. 1402, in der Schlacht gegen die Mongolen, kämpften beide Parteien, wie es Steppenkrieger 2000 Jahre lang getan hatten: Schwärme berittener Bogenschützen kreisten den sich weniger schnell bewegenden Feind ein und ließen einen Pfeilhagel los. Mit diesen Schwärmen leichter Reiterei konnten es europäische Ritter und ihre Hilfstruppen nicht aufnehmen, |390|dafür aber hatten sie ihre neumodischen Kanonen so weit verbessert, dass eine ungarische Armee den Osmanen 1444 eine böse Überraschung bereitete. Mit kleinen, auf Wagen montierten Geschützen, die sich zu beweglichen Festungen verbinden ließen, und der so erzielten Feuerkraft konnten die Ungarn die türkische Reiterei vorübergehend stoppen. Wäre König Wladislaw III., der an der Spitze seiner Truppen galoppierte, nicht getötet worden, er hätte die Schlacht wahrscheinlich gewonnen.

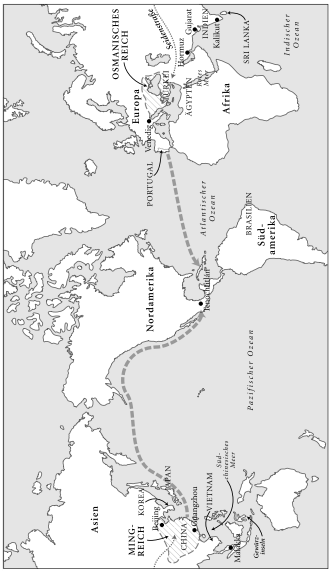

Abbildung 8.6: Die Wiederbelebung des Westens, 1350–1500

Die Schraffuren zeigen die Ausdehnung des Osmanischen Reiches um 1500. Damals verlagerte sich das westliche Kerngebiet entscheidend nach Norden und Westen.

Die Türken lernten schnell und verfielen rasch auf die einzige Lösung: Sie kauften die europäische Feuerkraft. Die neue Technik war teuer, aber selbst Europas reichste Staaten wie Venedig und Genua waren arm im Vergleich zu den Sultanen. Indem sie Italiener als Admirale und Belagerungsingenieure anheuerten, junge Christen als Militärsklaven zu einem Eliteinfanteriekorps ausbildeten und europäische Kanoniere anwarben, konnten die Osmanen unter Mehmed II. bald erneut losschlagen. 1453 begannen sie ihren Angriff auf Konstantinopel, der |391|immer noch größten Festung der Welt und dem Haupthindernis für die Streitmacht der Türken auf dem Weg in den Balkan. Sie spannten den Byzantinern deren besten Geschützmacher aus, einen Ungarn. Dieser fertigte den Osmanen eine Eisenkanone, die groß genug war, eine 1000 Pfund schwere Steinkugel abzuschießen, wobei sie einen solchen Krach machte, dass (so die Chronisten) schwangere Frauen Fehlgeburten erlitten. Das Kanonenrohr bekam denn auch schon am zweiten Tag Risse, am vierten oder fünften Tag war es überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Doch ließ der ungarische Meister auch kleinere, kampftauglichere Kanonen gießen, die Erfolg hatten, wo der Gigant versagte.

Zum ersten und einzigen Mal in seiner Geschichte hielten Konstantinopels Mauern nicht stand. Tausende in Panik geratene Byzantiner suchten Schutz in der Hagia Sophia. Sie vertrauten einer Prophetie, dass nämlich, wenn Ungläubige die Kirche angriffen, ein Engel mit dem Schwert in der Hand niederfahren und das Römische Reich wiederherstellen werde. Aber es kam kein Engel, Konstantinopel fiel – und mit ihm hauchte das Imperium Romanum sein Leben endgültig aus.1*

Während die Türken Richtung Mitteleuropa vorrückten, kämpften die europäischen Könige ebenso heftig gegeneinander wie gegen die Ungläubigen. Ein wahrer Rüstungswettlauf begann. In den 1470er Jahren marschierten Frankreich und Burgund an dessen Spitze, gossen Kanonen mit dickeren Rohren, formten Schießpulver zu Körnern, die schneller zündeten, verwendeten Eisen- statt Steinkugeln. Das Ergebnis waren kleinere, besser transportable und doch stärkere Kanonen; sie waren zudem leicht genug, um auf Schiffen montiert werden zu können – auf neuartigen Karavellen, die von Segeln und nicht von Rudern angetrieben wurden. Die Stückpforten waren so tief unten in den Schiffsrumpf geschnitten, dass von dort abgeschossene eiserne Kanonenkugeln feindliche Kriegsschiffe knapp oberhalb der Wasserlinie durchschlugen.

Nur Könige konnten sich derart aufwändige Techniken leisten, und langsam, aber sicher kauften sich die westeuropäischen Monarchen genügend dieser neuen Waffen zusammen, um die Feudalherren, die freien Städte und Bischöfe, deren sich überschneidende Rechtsprechung die früheren Staaten Europas geschwächt hatten, einschüchtern zu können. An der Atlantikküste entstanden größere und stärkere Staaten – Frankreich, Spanien und England –, in denen königliche Erlasse uneingeschränkte Gültigkeiten hatten und die Loyalität der Bevölkerung in erster Linie nicht weit verstreuten Adelsfamilien oder den Päpsten in Rom, sondern der eigenen Nation galt. Und sobald sie ihre Feudalherren beiseite geschoben hatten, konnten die Könige Verwaltungen aufbauen, Untertanen direkt besteuern und noch mehr Kanonen kaufen – was ihre Kollegen in den Nachbarstaaten |392|zwang, es ihnen gleichzutun, mit der Folge, dass alle immer noch mehr Geld auftreiben mussten.

In diesem permanenten Wettkampf verschob sich das Gravitationszentrum des Westens näher zum Atlantik, und wieder einmal bot die Rückständigkeit auch Vorteile. Die oberitalienischen Städte, die für lange Zeit Europas entwickeltste Region gewesen waren, mussten sich nun in die Nachteile der Frühreife fügen: Ruhmreiche Stadtstaaten wie Mailand oder Venedig waren zu reich und zu mächtig, als dass sie sich in einen italienischen Nationalstaat hineinzwingen ließen, aber nicht reich oder mächtig genug, um sich allein gegen werdende Nationalstaaten wie Frankreich oder Spanien behaupten zu können. Zwar wusste Niccolò Machiavelli die Freiheit seiner Heimatstadt Florenz zu schätzen, aber dass die auf wackeligen Füßen stand, wurde nur allzu offensichtlich, als 1494 eine französische Armee in Italien einfiel. Die italienische Kriegskunst war im Niedergang, wie Machiavelli einräumen mußte: »In solch verrotteter Welt konnte sich offenbar nur der Kraftmensch, das große Individuum, behaupten, das bereit war, rücksichtslos Gewalt und List anzuwenden, also Löwe und Fuchs zugleich zu sein.«15 Ein paar Dutzend moderne französische Kanonen bliesen alles weg, was ihnen in den Weg kam. Sie brauchten gerade acht Stunden, um das große Kastell von Monte San Giovanni zu knacken; 700 Italiener verloren das Leben, auf französischer Seite gerade zehn Mann. Kurz: Um 1500 wurde das westliche Kerngebiet von seinem atlantischen Rand her neu geordnet, und den Weg dahin wies der Krieg.

Die Neuordnung des Kerns im Osten dagegen ging von seinem alten Zentrum in China aus, und hier gaben letztendlich Wirtschaft und Diplomatie die Richtung vor, selbst wenn der Aufstieg neuer Reiche mit Blutvergießen begann, das dem im Westen an Grausamkeit nicht nachstand. Zhu Yuanzhang, der Gründer der Ming-Dynastie, unter der China wiedervereinigt wurde, war 1328, als die Macht der Mongolen zu bröckeln begann, als Sohn armer Wanderarbeiter auf die Welt gekommen. Seine Eltern mussten vor den Steuereinnehmern davonlaufen; vier seiner Brüder und Schwestern verkauften sie, weil sie die Kinder nicht ernähren konnten; ihn selbst, den Jüngsten, ließen sie bei einem buddhistischen Großvater. Der alte Mann füllte den Kopf des Jungen mit den messianischen Visionen der Roten Turbane, einer der vielen Widerstandsbewegungen gegen die Mongolenherrschaft. Das Ende sei nahe, und bald werde Buddha aus dem Paradies zurückkehren, um die Bösen zu vernichten. Stattdessen raffte 1344, in einem ohnehin schon von Heuschrecken und Dürre verwüsteten Sommer, eine Seuche – nach aller Wahrscheinlichkeit der Schwarze Tod – Yuanzhangs ganze Familie dahin.

Der Jugendliche suchte Zuflucht als Diener in einem buddhistischen Kloster, doch konnten sich die Mönche kaum selbst ernähren und schickten ihn weg, damit er für seinen Lebensunterhalt betteln oder stehlen ging. Nachdem er sich drei, vier Jahre lang in Südchinas Hinterland herumgetrieben hatte, kehrte er zum Kloster zurück, gerade rechtzeitig genug, um zu erleben, wie diese bis auf die Grundmauern niederbrannte: nur ein minimales Ergebnis der Bürgerkriege, die |393|den Zusammenbruch der Mongolenherrschaft begleiteten und das ganze Land aufwühlten. Weil Yuanzhang nichts Besseres wusste, schloss er sich den Mönchen an und hing hungrig in den rauchenden Ruinen herum.

Yuanzhang war ein bedrohlich wirkender junger Mann, groß, hässlich, hohlwangig und von Pockennarben entstellt. Aber er war auch klug, zäh und (dank der Mönche) gebildet, kurz: genau der Mann, den jeder Bandit gern in seiner Bande sah. So wurde er denn auch von vorbeiziehenden Roten Turbanen angeworben, machte großen Eindruck auf die anderen Räuber und Visionäre, heiratete die Tochter des Hauptmanns und wurde schließlich zum Anführer der Bande.

In zwölf Jahren Krieg unter härtesten Bedingungen formte Yuanzhang die Schar seiner Halsabschneider zu einer disziplinierten Armee und vertrieb die anderen Rebellen aus dem Jangtse-Tal. Zudem verließ er sich nicht länger auf die wilden Prophetien der Roten Turbane, sondern baute vielmehr eine Bürokratie auf, mit der sich ein ganzes Reich lenken ließ. Im Januar 1368, kurz vor seinem 40. Geburtstag, gab er sich den Kaisernamen Hongwu ( »Ungeheure militärische Macht«) und verkündete eine neue Dynastie, die Ming ( »brillant«).

Hongwus offizielle Verlautbarungen klingen, als sei sein ganzes Erwachsenenleben nichts als eine Reaktion auf seine schreckliche, entwurzelte und gewalttätige Jugend. Das China, für das er warb, war ein bukolisches Paradies mit stabilen friedlichen Dörfern, die sich unter der Leitung rechtschaffener Ältester selbst versorgten und in denen Kaufleute nur solche Waren handelten, die nicht vor Ort hergestellt werden konnten. In diesem China sollte – im Unterschied zu Hongwus eigener Familie – niemand umherziehen müssen. Seiner Ansicht nach gab es für die meisten Menschen keinen vernünftigen Grund, sich weiter als 13 Kilometer von zu Hause zu entfernen; und wer sich ohne Genehmigung weiter als 55 Kilometer wegbewege, der verdiene die Peitsche. Aus Furcht, Handel und Geldverkehr könnten die stabilen Verhältnisse zersetzen, erließ er dreimal Gesetze, die nur staatlich privilegierten Kaufleuten den Handel mit Ausländern gestatteten. Er verbot sogar ausländische Parfüms, damit sie die Chinesen nicht zum gesetzwidrigen Tauschhandel verführten. Seine Nachfolger hielten an diesen Prinzipien fest: Bis 1452 hatten sie seine Gesetze drei weitere Male erneuert, viermal wurden Silbermünzen verboten, damit sie überflüssige Handelsgeschäfte nicht erleichterten.

»31 Jahre lang habe ich mich bemüht, das Mandat des Himmels zu erfüllen«, schrieb Hongwu in seinem Testament, »von Sorgen und Ängsten geplagt und ohne auch nur einen einzigen Tag zu ruhen.«16 Allerdings sollten wir uns doch fragen, wie viel von Hongwus Kampf sich allein in seinem Kopf abgespielt hat. Zwar wollte er – im Gegensatz zu seinen mongolischen Vorgängern – als idealer konfuzianischer Herrscher erscheinen, tatsächlich aber unterband er den Außenhandel nie. Sein Sohn Yongle dehnte diesen noch aus, importierte fleißig koreanische Jungfrauen als Sexdienerinnen (sie seien, sagte er, gut für seine Gesundheit). Allerdings bestanden die Ming-Kaiser darauf, dass der Handel in staatlichen Händen bleiben mußte. Nur so könne die (theoretisch) stabile gesellschaftliche |394|Ordnung geschützt und den Ausländern die gebührende Ehrerbietung abverlangt werden. »Dinge aus dem Ausland sind mir nicht wichtig«, erklärte der Ming-Kaiser Xuande, »ich akzeptiere sie, weil sie von weit her kommen und die Aufrichtigkeit von Menschen aus fernen Ländern bezeugen.«17 Die Tatsache, dass »Tribute« (wie der grenzüberschreitende Handel am Hof genannt wurde) die kaiserlichen Kassen füllten, hielt er nicht für weiter erwähnenswert.

Trotz des ganzen Geredes blühte der Handel. Im Jahre 1488 lagen, so der Eindruck eines koreanischen Schiffbrüchigen im Hafen von Hangzhou, »die ausländischen Schiffe so dicht wie die Zähne eines Kamms«18. Unterwasserarchäologen haben nachgewiesen, dass die Handelsschiffe größer wurden. Und die Historiker schließen aus den wiederholt bekräftigten Gesetzen über den rechtswidrigen Handel, dass jene keine allzu große Beachtung fanden.

Der wirtschaftliche Aufschwung hatte weitreichende Folgen. Die bäuerlichen Einkommen stiegen erneut, die Familien wuchsen, und deren Söhne zogen massenhaft aus ihren Dörfern weg, um neues Land zu erschließen oder in der Stadt zu arbeiten. Lokale Würdenträger ließen, nach den Zerstörungen und der Gewalt der vorangegangenen Jahrhunderte, Straßen, Brücken und Kanäle instandsetzen. Kaufleute handelten mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern, und von überall her eilten die Leute auf die Märkte, um ihre eigenen Produkte zu verkaufen und sich vom Erlös mit Fremdprodukten einzudecken.

Der Handel verband die einzelnen Regionen des erweiterten östlichen Kerngebiets so miteinander, wie dies im Westen der Krieg mit den einzelnen Staaten tat. Auch im Japan des 14. Jahrhunderts wuchsen Bevölkerung, Landwirtschaft und Finanzen, alles expandierte, und der Handel mit China nahm trotz der Beschränkungen durch die Ming-Kaiser ständig zu. Noch bedeutsamer waren die Geschäfte mit Südostasien: Einnahmen aus dem Handel begründeten etwa den Aufstieg von Majapahit auf Java, das den Gewürzhandel beherrschte. Manche lokale Herrscher waren, um ihren Thron zu sichern, auf chinesische Unterstützung angewiesen.

All das ließ sich jedoch ohne die unbarmherzige Gewalt bewerkstelligen, die wie ein Fluch auf dem Westen lastete, und abgesehen von einem katastrophal scheiternden Versuch, ein China freundlich gesonnenes Regime in Vietnam zu stützen, beschränkten die frühen Ming-Kaiser ihre Kriegszüge auf die Grenze zur Steppe. Die einzig wirkliche Bedrohung für die Dynastie blieben die Mongolen. Wäre Tamerlan nicht im Jahr 1405 gestorben, hätte er die Ming vielleicht gestürzt. 1449 gelang es den Mongolen tatsächlich, eine Schlacht zu gewinnen und den Kaiser Zhengtong vorübergehend gefangen zu nehmen. Für ihre Steppenkriege meinten die Ming auf »moderne« Kanonen verzichten zu können, konventionelle Armeen mit riesigem Tross für den Nachschub sollten genügen. Als zum Beispiel Yongle 1422 in die Steppe einfiel, gehörten zu seiner Streitmacht 340 000 Esel, 117 000 Lastkarren und 235 000 Wagenzieher, um 48 Millionen Pfund Getreide als Proviant zu transportieren.

|395|Yongle umgarnte seine Handelsbeziehungen mit einem diplomatischen Netz, entsandte gleichzeitig jedoch die größte Flotte, die die Welt je gesehen hatte. Für deren Bau ließ er 25 000 Handwerker anheuern, die in seiner Hauptstadt Nanjing zunächst riesige neue Werften aus dem Boden stampften. Holzfäller suchten in Sichuan die besten Föhren aus für die Masten, Ulmen und Zedern für die Rümpfe und Eichen für die Ruderpinnen. Ganze Wälder holzten sie ab und flößten sie den Jangtse hinunter zu den Schiffsbauern. Arbeiter errichteten riesige Trockendocks, über 100 Meter lang, um an den großen Schiffen arbeiten zu können. Kein Detail wurde übersehen, selbst die Eisennägel bekamen einen speziellen wasserdichten Überzug.

Yongle war mit dieser Flotte nicht auf Krieg aus, ihre bloße Existenz sollte Schrecken und Ehrfurcht verbreiten. Kern der Flotte waren die größten Holzschiffe aller Zeiten, 80 Meter lang und mit einer Verdrängung von 2000 Tonnen. Und ihr Befehlshaber war der größte Flottenchef der Geschichte, der muslimische Eunuch Zheng He, der 2,10 Meter lang gewesen und einen Bauchumfang von 1,50 Metern gehabt haben soll (andere Quellen sprechen gar von 2,70 Metern Länge und einem Körperumfang von 2,28 Metern).2*

Über 300 Schiffe mit 27 870 Mann an Bord lichteten die Anker. Der schlichte Plan war, zu den reichen Städten am Indischen Ozean zu segeln und deren Herrscher, denen beim Blick durch ihre Palastfenster angesichts der zahllose chinesischen Segel angst und bange werden würde, zu großen »Tribut«-Zahlungen zu bewegen, um den Handel damit in geordnete, also kaiserliche Bahnen zu lenken (Abbildung 8.7). Insgesamt sieben solcher Schatzflotten wurden zwischen 1405 und 1433 losgeschickt, die grandioseste Demonstration staatlicher Macht, die die Welt bis dahin erlebt hatte. Die Chinesen mussten drei Gefechte durchstehen, um die Malakkastraße zu sichern – damals wie heute die meistbefahrene Wasserstraße der Welt, damals wie heute von Piraten verseucht –, ansonsten griffen sie nur noch einmal zur Gewalt, als sie nämlich in Sri Lanka in einen Bürgerkrieg gezogen wurden. Chinesische Seeleute liefen durch die Straßen von Mogadischu, waren aber nicht sonderlich beeindruckt: »Wenn man sich umsieht, trifft man nur auf Menschen, die seufzen und trübe dreinblicken«, schrieb einer von Zhengs Offizieren. »Welche Trostlosigkeit, das ganze Land nur Hügel!«19 Mekka beeindruckte sie schon eher, auch wenn ein Offizier, nicht ganz nachvollziehbar, dachte, das bedeutendste Heiligtum des Islam sehe aus wie eine Pagode.20

9000 Meilen waren die Schatzflotten nach Süden und Westen gesegelt, manche Forscher nehmen jedoch an, dies sei nur der Anfang gewesen. Mit ihren Kompassen und Karten, ihren Trinkwasser- und Lebensmittelvorräten hätten Zhengs Schiffe fahren können, wohin und soweit sie wollten – und genau das, so behauptet der frühere U-Bootkapitän Gavin Menzies in seinem Bestseller 1421. Als China die Welt entdeckte, hätten sie auch getan:21 Zhengs Stellvertreter Zhou Man sei in den kartographisch nicht erfassten Pazifischen Ozean hineingesegelt, im Sommer 1423 in Oregon an Land gegangen, dann der Westküste Amerikas nach Süden gefolgt. Zhou habe sich nicht davon aufhalten lassen, dass er in der Bucht von San Francisco ein Schiff verlor, habe die mexikanische Küste und dann auch Peru erreicht, bevor er mit günstigen Winden über den Pazifik zurücksegeln konnte. Im Oktober 1423, nach einem viermonatigen Abstecher, sei er sicher in Nanjing wieder an Land gegangen.

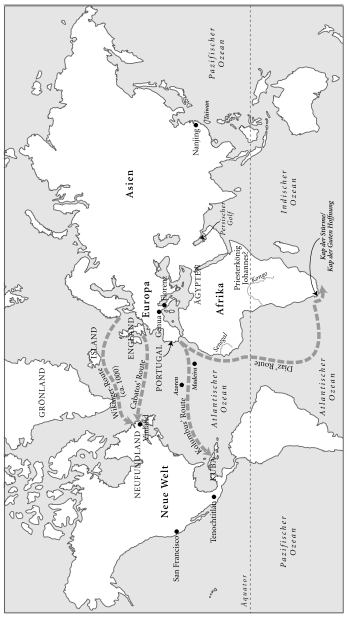

Abbildung 8.7: Die Welt des 15.

Jahrhunderts, von China aus gesehen

Dargestellt ist die diplomatische Offensive der Ming im Indischen

Ozean (durchgezogene Linie) und die Route, die chinesische Schiffe

in die Neue Welt geführt haben könnte (gestrichelte Linie).

|397|Konventionelle Historiker, so Menzies’ Vermutung, hätten Zhous Großtaten – dazu zählt er auch Fahrten, die Zhengs Kapitäne in den Atlantischen Ozean, zum Nordpol, zur Antarktis, nach Australien und Italien gebracht haben sollen – übersehen, weil die offiziellen Dokumente des Admirals im 15. Jahrhundert verschwunden seien. Und weil nur wenige Historiker über so genaue Kenntnisse der Navigation verfügten wie er, Menzies, hätten sie die auf Karten aus dem 15. und 16. Jahrhundert versteckten Hinweise nicht verstanden.

Die Historiker zeigen sich wenig beeindruckt. Menzies habe zwar Recht: Zhengs Logbücher seien tatsächlich verschollen. Warum aber, so ihre Gegenfragen, werde in der außerordentlich umfangreichen Literatur der Ming-Zeit – in der sich nicht nur ein, sondern zwei Augenzeugenberichte von Zhengs Reisen finden – keine dieser anderen Entdeckungen erwähnt? Wie hätten Schiffe aus dem 15. Jahrhundert das Tempo halten können, von dem Menzies’ Theorie ausgeht? Wie sollten Zhengs Seeleute die Küsten der Welt kartographiert haben, so wie Menzies das darstellt? Und warum hielten die Beweise, die Menzies für die chinesischen Reise um die Welt vorgelegt hat, der wissenschaftlichen Untersuchung so wenig stand?

Ich muss zugeben, dass ich zur Seite der Skeptiker neige. Für mich steht Menzies’ 1421 auf einer Stufe mit von Dänikens Götterwagen. Doch wie dessen Spekulationen – oder wie das Szenario »Albert in Beijing«, das dieses Buch einleitet – hat auch 1421 immerhin das Verdienst, uns auf die Frage zu stoßen, warum die Dinge so gerade nicht geschehen sind. Diese Frage ist entscheidend, denn wäre tatsächlich geschehen, was Menzies beschreibt, würde der Westen vielleicht heute nicht die Welt regieren.

Tenochtitlán, 13. August 1431. Zheng Hes Kopf schmerzte. Für diese Dinge war er einfach zu alt. Und zu dick. Und zu groß. Den ganzen Tag hatte er Boten in die brennende Stadt geschickt und von seinen Verbündeten verlangt, die Massaker an den Azteken einzustellen, aber als die Sonne in diesem Qualm unterging, gab er auf. Ihn jedenfalls, so redete er sich ein, könnte man für das Gemetzel nicht verantwortlich machen. Diese Leute waren Wilde, ohne jede Moral, nichts wussten sie vom rechten Weg oder von Gott; kannten ja noch nicht einmal Bronze. Das einzige, wofür sie sich |398|zu interessieren schienen, war, ihren Feinden mit glasähnlichen schwarzen Steinen die Brust aufzuhacken und ihr noch zuckendes Herz herauszureißen.

Natürlich kannten Zheng und seine Männer die Geschichten über Chinas alte Shang-Dynastie, deren ruchlose Herrscher vor so vielen tausend Jahren Menschen geopfert hatten, und so manch einer glaubte, es gebe jenseits des Östlichen Meeres eine Parallelwelt, wo die Zeit stehen geblieben sei und noch immer die Shang herrschten. Der Himmel, das zumindest stellten Zhengs Männer sich vor, musste ihrer Expedition die Rolle zugewiesen haben, die in jenen uralten Zeiten die tugendhafte Zhou-Dynastie gespielt hatte. Zheng war ein neuer König Wu – gekommen, um den sündhaften Königen dieses Landes das Mandat des Himmels zu entreißen und es in ein goldenes Zeitalter zu geleiten.

Von alledem hatte Zheng keine Ahnung gehabt, als der Kaiser ihn ins Östliche Meer entsandte. »Segle über das Östliche Meer hinaus zu den Inseln von Penglai«, hatte der Sohn des Himmels gesagt. »Seit den Zeiten des Ersten Kaisers der Qin wurden diese Inseln gesucht, auf denen die unsterblichen in Palästen aus Silber und Gold leben, die Vögel und die anderen Tiere ganz weiß sind und wo magische Kräuter wachsen. Vor zehn Jahren besuchte unser Admiral Zhou Man diesen magischen Ort, und jetzt befehle ich dir, uns das Kraut der Unsterblichkeit zu bringen.«

Zheng He hatte mehr von der Welt gesehen als irgend jemand vor ihm. Nichts konnte ihn erschüttern, und wenn er auf Drachen träfe und Riesenhaie, wie sie ihm die alten Geschichten voraussagten, dann würde er mit ihnen schon fertig werden. Doch was er zuerst fand, war genau das, was er am ehesten erwartet hatte – nichts. Er war die japanische Küste hochgefahren, hatte Japans widerspenstigen Kriegsherren Titel verliehen und ihren Tribut in Empfang genommen, war dann mit seiner Flotte zwei Monate lang mit dem Wind gesegelt, immer auf der Jagd einem endlos zurückweichenden blauen Horizont entgegen, wo Meer und Himmel miteinander verschmolzen. Und als seine fast schon meuternden Männer endlich Land sahen, gab es da nur Bäume, Regen und Berge, auf seine Art schlimmer noch als Afrika.

Es dauerte weitere lange Wochen die Küste hinunter, bis sie Eingeborene fanden, die nicht davonliefen – sondern hinaussegelten, ihnen entgegen, um sie zu begrüßen. Wunderbare Speisen wurden ihnen gereicht, von denen sie noch nie gekostet hatten. Diese gastfreundlichen, halbnackten Barbaren hatten kein Kraut der Unsterblichkeit, dafür aber angenehm betäubende Kräuter zum Rauchen. Sie hatten auch keine Paläste aus Silber und Gold, doch solche Dinge, schienen sie zu sagen, gebe es im Inneren des Landes. Und so machte sich Zheng auf mit nur wenigen hundert Mann, mit ein paar Dutzend Pferden und ein paar Brocken in der Eingeborenensprache, um die Unsterblichen zu finden.

Manchmal musste er kämpfen, doch die Feuerbomben hatten eine heilsame Wirkung, selten hielten die Wilden stand. Das Schießpulver ging allmählich zur Neige, aber Pferde und Stahlschwerter waren fast ebenso wirkungsvoll. Seine beste Wehr jedoch waren die Eingeborenen selbst. Sie behandelten seine Männer wie |399|Götter, trugen ihre Vorräte und liefen in Scharen herbei, um für sie zu kämpfen. Zheng konnte der weisen Tradition folgen, konnte Barbaren nutzen, um Barbaren zu bekämpfen, indem er einfach »seinen« Barbaren, die sich selbst die Purépecha nannten, half, einen alten Groll zu mästen, den sie gegen ihre Nachbarbarbaren, die Azteken, hegten. Zheng fand nicht heraus, woher der Groll rührte, doch ganz egal, der Krieg unter den Barbaren brachte ihn den Unsterblichen Schritt um Schritt näher.

Erst als Zheng seinen Verbündeten vor die Tore Tenochtitláns folgte, der Hauptstadt der Azteken, musste er einsehen, dass es dort keine Unsterblichen gab. Tenochtitlán war auf seine Art durchaus großartig, verteilte sich auf mehrere Inseln, hatte breite gerade Straßen und Stufenpyramiden, aber keine reinweißen Tiere, keine Paläste aus Silber und Gold und sicher auch keine Kräuter des ewigen Lebens. Vielmehr herrschte hier der Tod. Tückische Beulen und Pusteln hatten bereits Tausende von Barbaren dahingerafft, sie stanken schon, bevor sie starben. Zheng hatte viele Seuchen gesehen, eine solche noch nicht. Dass kaum einer von hundert seiner eigenen Männer krank wurde, war gewiss ein Zeichen für Gottes Wohlgefallen an seiner Aufgabe.

Bis zum letzten Augenblick war es eine prekäre Situation: Wen würde die Pest zuerst schwächen? Würden Zhengs Barbaren zu schwach sein, um Tenochtitlán zu stürmen, oder die feindlichen Barbaren zu schwach, es zu verteidigen? Und noch einmal entschied der Himmel zu Zhengs Gunsten. Gedeckt von ihren letzten Bomben und Armbrustbolzen führten seine Reiter den Angriff über die Dammstraßen nach Tenochtitlán an. Nach scheußlichen, einseitigen Straßenkämpfen – aztekische Steinklingen und Baumwollpolster gegen chinesische Stahlschwerter und Kettenhemden – brach der Widerstand zusammen, und die Purépecha machten sich daran, zu foltern, zu vergewaltigen und zu plündern. Itzcóatl, den letzten Aztekenkönig, durchbohrten sie mit Wurfpfeilen, als er sich am Tor seines Palastes zum Kampf stellte, warfen ihn anschließend in ein Feuer, rissen sein Herz heraus, bevor er starb, schnitten Stücke aus seinem Fleisch und verschlangen sie.

Zhengs Fragen waren beantwortet. Diese Leute waren keine Unsterblichen. Und er selbst kein König Wu, der ein neues Zeitalter der Tugend einleitete. So blieb nur eine Frage: Wie konnte er seine Beute zurück nach Nanjing bringen?

In Wirklichkeit war natürlich alles ganz anders. Diese Geschichte stimmt ebenso wenig wie die von 1848, die ich für die Einleitung erfunden habe. Tenochtitlán wurde tatsächlich besetzt und geplündert, seine mittelamerikanischen Nachbarn besorgten tatsächlich den größten Teil der Kämpfe, eingeschleppte Krankheiten töteten tatsächlich den größten Teil der Bevölkerung in der Neuen Welt. Aber die Eroberung Tenochtitláns fand 1521 statt, nicht 1431. Der Mann, der den Befehl |400|dazu gab, hieß Hernán Cortés und nicht Zheng He. Und die Killerbazillen kamen aus Europa und nicht aus Asien. Hätte Zhou Man, wie Menzies meint, tatsächlich Amerika entdeckt, und hätte sich die Sache so entwickelt, wie ich sie gerade beschrieben habe, wäre Mexiko also Teil des Ming-Reiches geworden und nicht des spanischen Weltreichs, sähe die moderne Welt ganz anders aus. Amerika wäre in pazifische und nicht in atlantische Wirtschaftskreise eingebunden, möglicherweise hätten seine Ressourcen im Osten eine industrielle Revolution in Gang gesetzt und nicht im Westen. Albert wäre in Beijing gelandet und nicht Looty in Balmoral, und der Westen würde die Welt nicht regieren.

Warum also haben sich die Dinge so entwickelt, wie es tatsächlich gekommen ist?

Die Schiffe der Ming-Dynastie hätten, wenn ihre Kapitäne das gewollt hätten, ohne Zweifel nach Amerika segeln können. Eine nach Plänen der Zheng-Ära nachgebaute Dschunke jedenfalls hat 1955 die Reise von China nach Kalifornien bewältigt (die Rückreise allerdings nicht mehr); einer anderen, der Princess Taiping, haben 2009 nur noch 20 Meilen von ihrer Rundreise von Taiwan nach San Francisco und zurück gefehlt, als sie von einem Frachter in zwei Teile zerschnitten worden ist.1* Wenn die Chinesen es hätten tun können, warum hat Zheng es dann nicht getan?

Alles, so die verbreitete Antwort auf diese Frage, sei gekommen, wie es kam, weil die chinesischen Kaiser im 15. Jahrhundert kein Interesse mehr daran gehabt hätten, Schiffe nach Übersee zu entsenden; anders als die europäischen Könige, die (zumindest einige) damals anfingen, sich sehr dafür zu interessieren. Bis zu einem gewissen Punkt ist diese Antwort zutreffend. Yongle starb 1424, und eine der ersten Aktionen seines Nachfolgers war das Verbot von Fernreisen. Wie zu erwarten, stellten die Fürsten am Indischen Ozean daraufhin ihre Tributzahlungen ein, also wurde Zheng vom nächsten Kaiser 1431 noch einmal zum Persischen Golf entsandt. Zhengtong, der Nachfolger dieses Kaisers wiederum, wechselte erneut den Kurs. 1436 beschied der Hof wiederholte Anfragen aus Nanjing nach mehr Handwerkern abschlägig, und in den nächsten beiden Jahrzehnten verfiel die große Flotte. Selbst wenn er gewollt hätte, von 1500 an hätte kein Kaiser die von Yongle befohlenen Reisen wiederholen können.

Die Könige am anderen Ende Eurasiens verhielten sich genau umgekehrt. Portugals Prinz Heinrich, genannt der Seefahrer, investierte viel Geld in Entdeckungsreisen zur See. Seine Motive beruhten zum Teil auf Berechnung (auf der Gier nach afrikanischem Gold), zum Teil auch auf religiösen Hoffnungen (dem Glauben, irgendwo in Afrika lebe ein unsterblicher christlicher König namens Priester Johannes, der die Tore des Paradieses bewache und Europa vor dem Islam retten werde). Jedenfalls finanzierte Heinrich Expeditionen, stellte Kartographen |401|ein und förderte die Entwicklung eines neuen Schiffstyps, der Karavelle, die sich zur Erforschung der afrikanischen Westküste eignete.

Entdeckungsreisen waren alles andere als Spazierfahrten. Als die Portugiesen 1419 die unbewohnten Madeira-Inseln (Abbildung 8.8) entdeckten und im Jahr darauf zu besiedeln begannen, setzte der Kapitän (der künftige Schwiegervater des Kolumbus) auf Porto Santo, dem vielversprechendsten Stück Land, ein Kaninchen mit seinen Jungen aus. Die Kaninchen vermehrten sich, wie es sich gehört, und fraßen alles kahl, sodass die Menschen auf die dicht bewaldete Hauptinsel Madeira (portugiesisch für »Holz«) ausweichen mussten. Bald brannte die Insel, und die Kolonisten mussten, wie es in einer Chronik heißt, »mit allen Männern, Frauen und Kindern fliehen und sich im Meer in Sicherheit bringen, sie blieben bis zum Hals im Wasser und hatten zwei Tage und zwei Nächte nichts zu essen und zu trinken«22.

Nachdem die Europäer derart gründlich das einheimische Ökosystem zerstört hatten, entdeckten sie, dass in dieser verkohlten neuen Welt Zuckerrohr gedieh, und Heinrich trieb Kapital für Anbau und Verarbeitung auf. Innerhalb einer Generation schleppten die Portugiesen Afrikaner als Sklaven auf die Insel, wo sie auf den Plantagen arbeiten mussten. Schon Ende des 15. Jahrhunderts exportierten die Siedler jährlich über 600 Tonnen Zucker.

Portugiesische Seeleute drangen noch weiter in den Atlantik vor, entdeckten die Azoren und tasteten sich vorsichtig die afrikanische Küste hinunter, bis sie 1444 den Senegal erreichten. 1473 überquerte ihr erstes Schiff den Äquator, 1482 erreichten sie den Kongo. Hier machten Gegenwinde die Weiterfahrt nach Süden eine Zeitlang unmöglich. 1487 jedoch kam Bartolomeu Dias auf die Idee der volta do mar, »der Rückkehr übers Meer«. Er folgte nicht mehr der Küste, sondern fuhr weit nach Westen hinaus auf den Atlantik, bis er auf Winde stieß, die ihn zum – wie er es nannte – Kap der Stürme an der Südspitze Afrikas brachten (heute unter dem optimistischeren Namen Kap der Guten Hoffnung bekannt), wo seine Seeleute meuterten und ihn zur Rückfahrt zwangen. Den Priester Johannes hatte Dias nicht gefunden, aber er hatte gezeigt, dass es auch über das Meer eine Route in den Orient geben könnte.

An Yongles Standards gemessen, waren die portugiesischen Expeditionen lächerlich klein: ein paar Dutzend Männer statt ein paar Tausend. Und sie waren würdelos: Da ging es um Kaninchen, Zucker und Sklaven, nicht um Geschenke großer Fürsten. Im Rückblick aber ist man versucht, die 1430er Jahre als einen – vielleicht als den – entscheidenden Augenblick in der Weltgeschichte zu sehen, als den Punkt nämlich, an dem die Vorherrschaft des Westens möglich wurde. Inzwischen ließen sich aufgrund fortgeschrittener Schiffs- und Seefahrttechnik die Meere als Fernstraßen nutzen, die alle Erdteile miteinander verbinden, und Prinz Heinrich erkannte den Augenblick und seine Möglichkeiten; Zhengtong hingegen verwarf sie. Wenn irgendwo, dann hier scheint sich die Theorie der großen Männer und der großen Stümper in der Geschichte zu bewahrheiten: Das Schicksal des Planeten hing ab von den Entscheidungen dieser beiden Männer. Tatsächlich? Heinrichs Weitsicht war beeindruckend, aber sicher nicht einzigartig. Andere europäische Monarchen waren ihm dicht auf den Fersen, und die privaten Unternehmungen zahlloser italienischer Seefahrer trieben den Prozess ebenso voran wie die Launen der Herrscher. Hätte sich Heinrich als Münzsammler betätigt und nicht als Seefahrer, hätten andere Herrscher die Lücke gefüllt. Als Portugals König João dem Genueser Abenteurer Christoph Kolumbus und seinem offenbar verrückten Plan, Indien westwärts segelnd zu erreichen, eine Absage erteilte, sprang Königin Isabella von Kastilien ein (auch ihr musste Kolumbus seine Idee dreimal schmackhaft machen, bevor sie Ja sagte). In einem Jahr war Kolumbus zurück und verkündete, dass er das Land des Großkhans erreicht habe – ein doppelter Irrtum. Sein erster Fehler war, dass er auf Kuba gelandet war, sein zweiter, dass die mongolischen Khane über ein Jahrhundert zuvor aus China vertrieben worden waren. Aufgeschreckt durch Berichte über die neue Route der Kastilier nach Asien, schickte König Heinrich VII. von England 1497 den Florentiner Kaufmann Giovanni Caboto los, um eine nordatlantische Antwort zu finden. Caboto erreichte das eisige Neufundland und behauptete – enthusiastisch verwirrt wie Kolumbus –, dies sei das Land des Großkhans.

Abbildung 8.8: Die Welt des 15.

Jahrhunderts, von Europa aus gesehen

Dargestellt sind die Routen der Entdeckungsreisenden.

|403|So atemberaubend uns Zhengtongs Fehlentscheidung heute erscheinen mag, wir sollten nicht vergessen, dass er, als er sich 1436 »entschloss«, keine Schiffsbauer für die Werften in Nanjing zu rekrutieren, gerade einmal neun Jahre alt war. Seine Berater trafen diese Entscheidung für ihn, und ihre Nachfolger wiederholten sie das ganze 15. Jahrhundert hindurch. In einer Geschichte dazu heißt es, eine verschworene Gruppe von Beamten habe, als Höflinge 1477 wieder einmal die Idee der Schatzflotten ins Spiel brachten, die Unterlagen von Zhengs Reisen vernichten lassen. Der Rädelsführer Liu Daxia soll dem Kriegsminister erklärt haben:

Für die Reisen von Zheng zum Westlichen Meer haben wir Millionen, sowohl in Geldmitteln als auch in Getreide, vergeudet, und nicht zu vergessen die nach Zehntausenden zählenden Menschen, die den Tod fanden. … Das war nichts weiter als die Tat einer schlechten Regierung, die Minister in aller Strenge missbilligen sollten. Selbst wenn die alten Archive noch vorhanden wären, sollten sie zerstört werden.23

Der Minister verstand: Liu hatte die Dokumente absichtlich »verloren«. Und er rief aus: »Eure verborgene Tugend, mein Herr, ist nicht die geringste. Bestimmt wird dieser Platz bald der Eure sein!«

Auch wenn Heinrich und Zhengtong andere Menschen gewesen wären, andere Entscheidungen getroffen hätten, wäre die Geschichte im Großen und Ganzen doch nicht anders verlaufen. Vielleicht sollten wir nicht danach fragen, warum Prinzen und Kaiser diese Entscheidung trafen und nicht jene, sondern lieber überlegen, warum die Westeuropäer sich risikobereit zeigten, während in China ein nach innen gewendeter Konservativismus die Oberhand gewann. Vielleicht |404|lag es an der jeweiligen Kultur und nicht an großen Männern oder Stümpern, dass Cortés und nicht Zheng Tenochtitlán eroberte.

»Könnte man doch wieder jung sein«, schrieb der holländische Gelehrte Erasmus 15171* an einen Freund, »aus keinem anderen Grund als dem, dass ich die baldige Herankunft eines goldenen Zeitalters erahne.«24 Heute kennen wir dieses »goldene Zeitalter« unter dem Namen, den die Franzosen ihm gaben: Renaissance, »Wiedergeburt«. Manche Historiker sind der Ansicht, diese Wiedergeburt sei genau die kulturelle Kraft gewesen, die die Europäer plötzlich und irreversibel von der übrigen Welt geschieden und Männer wie Kolumbus oder Caboto zu ihren Taten getrieben hätte. Die geniale Schöpferkraft einer im Wesentlichen italienischen kulturellen Elite – in Jacob Burckhardts berühmter Formulierung aus dem Jahr 1860 sei der Italiener »der Erstgeborene unter den Söhnen des jetzigen Europas«25 – sei es gewesen, die Cortés auf den Weg nach Tenochtitlán gebracht hätte.

Historiker verfolgen die Ursprünge dieser Wiedergeburt bis ins 12. Jahrhundert zurück. Damals schüttelten die norditalienischen Städte die Herrschaft des Deutschen Kaisers und des Papstes ab und wurden zu ökonomischen Kraftzentren. Ihre Eliten verwarfen die jüngere Geschichte ihrer Städte, die Unterwerfung unter fremde Herrscher, und begannen sich zu fragen, wie sie sich als unabhängige Republiken selbst regieren könnten. Und immer mehr von ihnen kamen zu dem Schluss, dass die Antwort in der klassischen römischen Literatur zu finden sei. Im 14. Jahrhundert dann, als Klimawandel, Hungersnöte und Seuchen so viele alte Gewissheiten erschüttert hatten, erweiterten manche Intellektuelle ihre Interpretation der antiken Klassiker zu einer umfassenden Vision einer gesellschaftlichen Wiedergeburt.

Die Antike, behaupteten diese Denker, sei ein fremdes Land. Das alte Rom sahen sie als Epoche außerordentlicher Weisheit und Tugend, dann aber sei das barbarische »Mittelalter« dazwischengekommen und habe alles verdorben. Die jüngst befreiten Stadtstaaten Italiens könnten nur vorankommen, wenn sie zurückblickten: Eine Brücke zur Vergangenheit müssten sie bauen, damit die Weisheit der Alten wiedergeboren und die Menschheit vervollkommnet werden könne. Wissenschaft und Kunst sollten diese Brücke sein. Die Gelehrten müssten die Klöster nach verlorenen Manuskripten durchsuchen, müssten Latein so gründlich lernen wie die Römer selbst, dann könnten sie auch denken und sprechen, wie die Römer gedacht und gesprochen hätten, dann würden sie zu wirklichen Humanisten (wie die Wiedergeborenen sich selbst nannten) und die Weisheit der Alten wieder verstehen. Und Architekten, die sich in den römischen Ruinen umsähen, könnten |405|lernen, die physische Welt der Antike wiederherzustellen, könnten Kirchen und Paläste bauen, die das Leben im Sinne der höchsten Tugenden prägen würden.

Diese Vorstellungen fanden ein breites Echo. Fürsten, die als Vollender der Welt gesehen sein wollten, holten Humanisten als Berater an ihre Höfe, beauftragten Künstler, sie unsterblich zu machen, und sammelten römische Antiquitäten. Und das Merkwürdige an der Renaissance ist, dass ihr scheinbar rückwärtsgewandtkonservierender Kampf um eine neue Antike etwas ganz anderes hervorbachte: nämlich eine wilde, nicht traditionsgezügelte Kultur der Erfindungen und der prinzipiell unabschließbaren Forschung. Sicher gab es konservative Stimmen, die radikale Denker (wie Machiavelli) dazu verurteilten, den bitteren Kelch des Exils zu leeren, die andere (wie Galilei) einschüchterten, bis sie schwiegen – die Wucht der neuen Ideen aber konnten sie weder bremsen noch dämpfen.

Das Resultat war einzigartig. »Renaissancemenschen«2* wie Michelangelo erneuerten Wissenschaft, Kunst und Handwerk von Grund auf, indem sie alle drei miteinander verflochten und im Widerschein der Antike gewichteten. Leon Batista Alberti zum Beispiel, ein anderer dieser erstaunlichen Charaktere, glänzte als Theoretiker ebenso wie als praktisch arbeitender Künstler. Und Leonardo da Vinci, der vielleicht allergrößte von ihnen, war ein Meister in vielen Disziplinen – von der Porträtmalerei über die Mechanik und Architektur bis hin zur Naturphilosophie. Mühelos bewegten sich diese kreativen Geister zwischen ihren Werkstätten und den Vorzimmern der Macht. Sie konnten ihre Bücher und Theorien durchaus beiseite legen, um etwa eine Armee zu führen, ein Amt zu übernehmen oder Fürsten zu beraten. (Machiavelli schrieb nicht nur seinen Traktat Der Fürst, sondern auch die besten Komödien seiner Zeit.) Besucher und Emigranten verbreiteten die neuen Ideen vom Epizentrum der Renaissance in Florenz bis nach Portugal, Polen und England, wo regional geprägte Renaissancen aufblühten.

Es war zweifellos eine der erstaunlichsten Perioden der Geschichte. Die Italiener der Renaissance schufen kein neues Rom – um 1500 lag die gesellschaftliche Entwicklung noch um volle zehn Punkte unter dem römischen Maximum anderthalbtausend Jahre zuvor. Zwar konnten damals mehr Italiener lesen als zur Glanzzeit des Römischen Reiches, aber die Stadt Rom (immer noch die größte Stadt Europas) war nur ein Zehntel so groß wie zu ihrer antiken Blütezeit. Die Söldnerheere jener Zeit hätten sich, obwohl nun im Besitz von Feuerwaffen, sehr anstrengen müssen, um Cäsars Legionen zu schlagen; und selbst die reichsten europäischen Länder kamen nicht an die Produktivität der reichen römischen Provinzen heran. Doch keiner dieser quantitativen Unterschiede zählt in Anbetracht dessen, dass die Italiener der Renaissance die westliche Kultur tatsächlich revolutionierten, Europa damit von der übrigen Welt abhoben und nicht zuletzt westliche Abenteurer dazu beflügelten, Amerika zu erobern, während die Bewohner des Ostens, das Alte bewahrend, lieber zuhause blieben.