Dass der Westen regiert, ist eine Frage der Geographie. Die Biologie sagt uns, warum Menschen die gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben; die Soziologie sagt uns, wie sie dies tun; und die Geographie sagt uns, warum ausgerechnet der Westen und nicht irgendeine andere Region in den letzten 200 Jahren die Welt beherrschte. Biologie und Soziologie liefern Gesetze, die für alle Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort Gültigkeit haben; die Geographie erklärt die Unterschiede.

Von der Biologie lernen wir, dass wir Tiere sind und wie alles Lebendige nur existieren können, weil wir unserer Umgebung Energie entziehen. Wenn uns Energie fehlt, werden wir träge und sterben schließlich; wenn wir sie ausreichend ausbeuten, vermehren wir uns und breiten uns aus. Wie andere Tiere sind wir neugierig, aber auch habgierig, faul und ängstlich. Wir unterscheiden uns von ihnen nur durch die Werkzeuge und Instrumente, mit denen wir unsere Ziele verfolgen – die größere Denkfähigkeit, die elastischeren Stimmbänder und die opponierbaren Daumen, die uns die Evolution bescherte. Indem wir uns dieser Instrumente bedienten, haben wir der Natur in einer Weise unseren Willen aufgezwungen, wie es kein anderes Tier vermochte, haben immer mehr Energie aufgenommen und sie nutzbar gemacht, haben den Planeten mit unseren Dörfern, Städten, Staaten und Weltreichen überzogen.

Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren viele Bewohner der westlichen Welt überzeugt, dass die Biologie die Antwort auf die Frage liefere, warum der Westen regiert. Die Rasse der weißhäutigen Europäer sei höher entwickelt als jede andere, behaupteten sie. Sie irrten. Zum einen liefern die genetischen Untersuchungen und Skelettfunde, von denen in Kapitel 1 die Rede war, eindeutige Beweise: Es gibt nur eine Art der Gattung Homo, die sich vor etwa 100 000 Jahren nach und nach in Afrika entwickelte, sich von dort aus in andere Teile der Welt ausbreitete und ältere dort lebende Arten verdrängte. Alle heute auf der Erde lebenden Menschen sind sehr nah miteinander verwandt, ihre genetischen Unterschiede minimal.

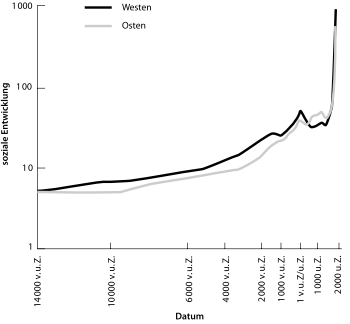

Zum anderen würden die Kurven der gesellschaftlichen Entwicklung, die ich in den Kapiteln 4 bis 10 beschrieben habe, vollkommen anders aussehen, wenn weiße Europäer wirklich allen anderen genetisch überlegen wären. In diesem |534|Fall hätte der Westen zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Führung übernommen und diese fürderhin nie mehr abgegeben. Aber so war es natürlich nicht (Abbildung 11.1). Der Westen setzte sich gegen Ende der Eiszeit zwar an die Spitze, fiel aber zu manchen Zeiten zurück und preschte zu anderen wieder vor. Um 550 u. Z. musste er die Führung ganz an den Osten abgeben, der sie anschließend 1200 Jahre lang innehatte.

Heute vertreten nur noch wenige Wissenschaftler die Rassentheorie von der genetischen Überlegenheit der europäischen Weißen. Wer daran festhalten möchte, wird darlegen müssen, wie es passieren konnte, dass die Bewohner des Westens im 6. Jahrhundert u. Z. ihre starken Gene einbüßten, um sie im 18. Jahrhundert plötzlich wiederzugewinnen – oder umgekehrt, wie es den Bewohnern des Ostens im 6. Jahrhundert gelang, überlegene Gene zu entwickeln, derer sie im 18. Jahrhundert wieder verlustig gingen. Und das wird, gelinde gesagt, kaum gelingen. Alles deutet darauf hin, dass sich die Menschen, wohin wir auch blicken, als Gruppe betrachtet ziemlich ähnlich sind.

Wenn wir erklären wollen, warum der Westen regiert, müssen wir bei der Biologie anfangen, weil diese Disziplin uns erklärt, warum die Kurve der gesellschaftlichen Entwicklung angestiegen ist. Aber die Biologie allein kann die Frage nicht beantworten. Als Nächstes müssen wir die Soziologie heranziehen, die uns verrät, wie die gesellschaftliche Entwicklung diese enormen Fortschritte gemacht hat.

Abbildung 11.1 zeigt, dass dies kein linearer Prozess war. In der Einleitung habe ich in Anlehnung an einen Gedanken des Science-Fiction-Autors Robert Heinlein ein »Morris-Theorem« verkündet, das den gesamten Verlauf der Geschichte erklärt: dass nämlich Veränderungen von faulen, habgierigen, furchtsamen Menschen bewirkt werden, die zur Bewältigung ihres Alltags nach leichteren, profitableren und sichereren Wegen suchen (wobei ihnen diese Suche oft genug nicht bewusst ist). Ich hoffe, dass ich diese Behauptung in den Kapiteln 2 bis 10 durch Fakten erhärten konnte.

Die Menschen haben ständig herumexperimentiert, um sich das Leben zu erleichtern oder um ihren Wohlstand zu mehren, oder sie haben darum gekämpft, den einmal erreichten Lebensstandard zu erhalten, wenn sich die Zeiten änderten, und indem sie dies taten, haben sie im Allgemeinen die gesellschaftliche Entwicklung vorangetrieben. Aber keiner der großen Sprünge in der gesellschaftlichen Entwicklung – die Anfänge des Ackerbaus, die Entstehung von Städten und Staaten sowie von Weltreichen unterschiedlicher Ausprägung, die industrielle Revolution – war ein Produkt bloßen Herumexperimentierens. Sie geschahen stets im Gefolge schwerer Zeiten, die verzweifelte Maßnahmen erforderten. Am Ende der Eiszeit ging es den Jägern und Sammlern so gut, dass sie zur Belastung für die Ressourcen wurden, die sie versorgten. Der zunehmende Bedarf an Nahrung führte dazu, dass einige der zuvor gesammelten Pflanzen kultiviert und einige der zuvor gejagten Tiere domestiziert wurden. So wurden aus Jägern und Sammlern Ackerbauern. Manche der Ackerbauern waren so erfolgreich, dass die Ressourcen |535|erneut knapp wurden. Sie mussten – vor allem dann, als die klimatischen Bedingungen ungünstiger wurden – aus ihren Dörfern Städte und Staaten machen, um zu überleben. Einige Städte und Staaten prosperierten so gewaltig, dass auch sie sich bald mit dem Problem fehlender Ressourcen konfrontiert sahen und zu Imperien entwickelten. Diese wiederholten den Kreislauf, sodass die Ressourcen wieder unter Druck gerieten und aus Imperien Industrienationen wurden.

Abbildung 11.1: Die Konturen der Geschichte – noch einmal

Gesellschaftliche Entwicklung und deren Obergrenze im Osten und im Westen, 14 000 v. u. Z.–2000 u. Z.

Geschichte heißt nicht, dass sich die Dinge hübsch gleichmäßig entwickeln. Vielmehr ist Geschichte das immer gleiche alte Lied, ein einziger unausweichlicher Prozess der Anpassungen an die Welt, die immer neue Probleme generieren, die wiederum Anpassungen erfordern. Ich habe diesen Prozess als Entwicklungsparadox bezeichnet: Eine ansteigende gesellschaftliche Entwicklung erzeugt genau die Kräfte, die sie selbst untergraben.

Menschen werden täglich mit solchen Widersprüchen konfrontiert und finden Lösungen dafür, aber von Zeit zu Zeit erzeugen die Widersprüche eine massive Decke, die nur durch wirklich grundlegende Veränderungen zu durchbrechen |536|ist. Selten liegt auf der Hand, was zu tun ist, geschweige denn wie es zu tun ist, und wenn sich eine Gesellschaft dieser Obergrenze nähert, beginnt ein Wettrennen zwischen Entwicklung und Zusammenbruch. Es passiert selten – oder eigentlich eher nie –, dass eine Gesellschaft an der Decke hängen bleibt und die Entwicklung für Jahrhunderte stagniert. Vielmehr geraten, wenn sie keine Möglichkeit findet, die Decke zu durchstoßen, ihre Probleme außer Kontrolle. Dann galoppieren mindestens ein paar, wenn nicht gar alle fünf apokalyptischen Reiter, wie ich sie genannt habe, los. Am Ende drücken Hunger, Krankheiten, Migration und staatlicher Zusammenbruch – vor allem, wenn sie mit klimatischen Veränderungen einhergehen – die gesellschaftliche Entwicklung so stark nach unten, dass im schlimmsten Fall ein Jahrhunderte währendes dunkles Zeitalter folgt.

Eine solche Obergrenze liegt bei 24 Punkten auf der Skala der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist das Niveau, auf dem die gesellschaftliche Entwicklung im Westen nach 1200 v. u. Z. stagnierte und dann einen Zusammenbruch erlitt. Die wichtigste Obergrenze aber, die massive Decke, liegt bei 43 Punkten. Im Westen erreichte die gesellschaftliche Entwicklung diese Punktzahl im 1. Jahrhundert u. Z. und brach dann ein. Im Osten passierte das Gleiche etwa 1000 Jahre später. Die massive Decke setzt den Entwicklungsmöglichkeiten eines Agrarreiches strikte Grenzen. Sie kann nur durchbrochen werden, indem man die gespeicherte Energie der fossilen Brennstoffe anzapft, wie es der Westen nach 1750 getan hat.

Beide Disziplinen, Biologie und Soziologie, machen zusammen das Verlaufsmuster der Geschichte zum großen Teil begreifbar, weil sie erklären, wie die Menschen die gesellschaftliche Entwicklung vorangetrieben haben, warum sie manchmal schnell und manchmal nur langsam voranschreitet und warum sie gelegentlich sogar rückläufig ist. Aber auch als Zweispänner können Biologie und Soziologie nicht erklären, warum der Westen regiert. Um das zu erklären, bedarf es der Geographie.

Die Beziehung zwischen geographischen Bedingungen und gesellschaftlicher Entwicklung beruht, wie ich an früherer Stelle ausgeführt habe, auf Gegenseitigkeit: Die physische Beschaffenheit eines Ortes bestimmt, wie sich die gesellschaftliche Entwicklung verändert, aber die Veränderungen in der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmen ihrerseits, welche Bedeutung die physische Beschaffenheit dieses Ortes hat. Vor 2000 Jahren war es ziemlich belanglos, ob man über einer Kohlenlagerstätte lebte, aber vor 200 Jahren begann dies eine enorme Rolle zu spielen. Der Abbau von Kohle trieb die gesellschaftliche Entwicklung so schnell voran wie noch nie – so schnell, dass sie von 1900 an von neuen Treibstoffen verdrängt wurde. Alles ändert sich, so auch die Bedeutung der geographischen Bedingungen.

So viel zu meiner Theorie. Ich werde einen großen Teil dieses Kapitels darauf verwenden, die offenkundigsten Einwände dagegen zu erläutern, aber bevor ich |537|dies tue, halte ich es für sinnvoll, noch einmal auf die wichtigsten Stationen der Geschichte, die ich in den Kapiteln 2 bis 10 erzählt habe, einzugehen.

Am Ende der letzten Eiszeit, also vor etwa 15 000 Jahren, entstand aufgrund der globalen Erwärmung ein begünstigter Gürtel (etwa 20 bis 35 Grad nördlicher Breite in der Alten, 15 Grad südlicher bis 20 Grad nördlicher Breite in der Neuen Welt), in dem sich eine Fülle großer, domestizierbarer Pflanzen und Tiere entwickelten. Innerhalb dieses breiten Streifens war eine Region in Südwestasien, der so genannte Fruchtbare Halbmond, ganz besonders begünstigt. Da dieses Gebiet die größte Konzentration domestizierbarer Pflanzen aufwies, war der Übergang vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau für die Menschen, die hier lebten, einfacher als anderswo. Und da Menschen (als Gruppe gesehen) überall ziemlich gleich sind, waren die Bewohner des Fruchtbaren Halbmondes die Ersten, die in Dörfern sesshaft wurden, Pflanzen kultivierten und Tiere domestizierten, und zwar schon vor 9000 v. u. Z. Auf diese ersten Ackerbauerkulturen gehen die westlichen Gesellschaften zurück. Etwa 2000 Jahre später beschritten die Menschen im heutigen China – wo es ebenfalls domestizierbare Pflanzen und Tiere in Hülle und Fülle gab, wenn auch nicht in ganz so dichter Konzentration wie im Fruchtbaren Halbmond – den gleichen Weg; auf sie gehen die Gesellschaften des Ostens zurück. Im Laufe der folgenden Jahrtausende begannen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt unabhängig voneinander, Pflanzen zu kultivieren und/oder Tiere zu domestizieren, und jedesmal stießen sie damit in ihrer Region eine Entwicklung an.

Weil die Bewohner des Westens die Ersten waren, die Ackerbau betrieben, und weil sich Menschen (als Gruppe gesehen) ziemlich ähnlich sind, waren es auch die Bewohner des Westens, die das Entwicklungsparadox als Erste ernsthaft zu spüren bekamen und die Erfahrung machten, was es mit dem Vorteil der Rückständigkeit auf sich hat. Die fortschreitende gesellschaftliche Entwicklung zog eine Bevölkerungszunahme, eine aufwändigere Lebensweise, mehr Wohlstand und größere militärische Stärke nach sich. Durch eine Verbindung von Kolonisation und Nachahmung dehnten sich relativ hoch entwickelte Gesellschaften auf Kosten von Kulturgruppen mit einem niedrigeren Entwicklungsstand aus, und der Ackerbau fasste im weiten Umkreis Fuß. Um den Ackerbau auf Gebiete wie die sengend heißen Flusstäler Mesopotamiens auszuweiten, musste er praktisch neu erfunden werden, und indem die Bauern ein System zur Bewässerung ihrer Felder entwickelten, begründeten sie in dieser zuvor rückständigen Randregion eine blühende Landwirtschaft, die selbst die ursprüngliche Kernregion im weiter nördlich gelegenen Fruchtbaren Halbmond in den Schatten stellte. Und während die großen Ackerbausiedlungen im übervölkerten Fruchtbaren Halbmond nach 4000 v. u. Z. Mühe hatten zurechtzukommen, fanden die Mesopotamier Mittel und Wege, ihr Leben in Städten und Staaten zu organisieren. Rund 2000 Jahre später wiederholte sich der gleiche Prozess im Osten, wo das Entwicklungsparadox in den Seitentälern des Gelben Flusses ähnliche Vorteile der Rückständigkeit offenbarte.

|538|Die neu gebildeten Staaten mussten neue Wege des Umgangs mit ihren Nachbarn finden, was dazu führte, dass in ihren Grenzregionen noch destruktivere Entwicklungsparadoxe zutage traten. Wenn es ihnen nicht gelang, diese zu beherrschen – wie möglicherweise im mesopotamischen Uruk um 3100 v. u. Z. und im chinesischen Taosi um 2300 v. u. Z. sowie definitiv im Westen nach 2200 und 1750 v. u. Z. –, dann versanken sie im Chaos. Ein solcher Zusammenbruch ging stets mit einer Phase klimatischer Veränderungen einher, diesem apokalyptischen Reiter, der sich als fünfter im Bunde den vier von Menschen geschaffenen Reitern der Apokalypse hinzugesellte.

Die zunehmende gesellschaftliche Entwicklung führte zu noch schlimmeren Erschütterungen und Zusammenbrüchen, aber sie brachte auch stärkere Widerstandskräfte mit sich. Nach 1550 v. u. Z. erholten sich die Städte und Staaten des Westens von den erlittenen Katastrophen und dehnten sich im östlichen Mittelmeergebiet aus. Hier kam ein weiterer entscheidender geographischer Unterschied zwischen Osten und Westen ins Spiel: Im Osten gab es kein vergleichbares Binnenmeer, das für so billige und einfache Transportwege gesorgt hätte. Aber das Mittelmeer war, wie so vieles, ein Paradox, das sowohl Möglichkeiten als auch Gefahren barg. Als die gesellschaftliche Entwicklung bei etwa 24 Punkten angelangt war, gerieten die zerstörerischen Kräfte in diesem nach allen Seiten offenen Randgebiet außer Kontrolle, und um 1200 v. u. Z. jagten die apokalyptischen Reiter wieder durchs Land. Die westliche Kernregion erlitt einen schlimmeren Zusammenbruch als je zuvor, worauf ein Jahrhunderte währendes Zeitalter der Dunkelheit folgte.

Aufgrund des Entwicklungsparadoxes war der Vorsprung der gesellschaftlichen Entwicklung, den der Westen aufgrund seiner geographischen Bedingungen am Ende der Eiszeit gewonnen hatte, zwar von langer Dauer, aber keineswegs für immer festgeschrieben. Zusammenbrüche sind unvorhersehbare Ereignisse. Manchmal können ein paar alternative Entscheidungen oder ein bisschen Glück eine Katastrophe aufhalten, abmildern oder gar abwenden – wir haben die Wahl und können dadurch den Lauf der Dinge verändern. Um die Obergrenze von 24 Punkten zu durchbrechen, hätten die Staaten in der Lage sein müssen, sich umzugestalten und eine vollkommen neue Sicht der Welt zu entwickeln, eine Sicht, die ich als erste Welle des achsenzeitlichen Denkens beschrieben habe. Da der Westen dies um 1200 v. u. Z. nicht schaffte, wurde der Entwicklungsvorsprung gegenüber dem Osten kleiner; und da beide die notwendigen Schritte der Anpassung unternahmen, als die gesellschaftliche Entwicklung im 1. Jahrtausend v. u. Z. anstieg, lieferten sie sich ein Jahrtausend lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Im Westen wie im Osten bildeten sich zentralisiertere Staaten und voll entwickelte Reiche, die nach 200 v. u. Z. so groß wurden, dass sie wiederum die Bedeutung der geographischen Bedingungen veränderten. Im Westen verleibte sich das Römische Reich den brodelnden Mittelmeerraum ein, und die Kurve der gesellschaftlichen Entwicklung stieg steil über 40 Punkte an. Im 1. Jahrhundert |539|u. Z. stieß sie schließlich an die massive Decke. Gleichzeitig veränderte der Aufstieg des Römischen und des Han-Reiches jedoch die Bedeutung der endlosen Weiten, die Osten und Westen voneinander trennten. Die Reichtümer, die auf beiden Seiten Eurasiens angehäuft wurden, gaben den Nomadenvölkern der Steppen Grund genug, umherzuschweifen und eine Verbindung zwischen den beiden Kerngebieten zu schaffen. So entstand der erste Alte-Welt-Austausch. Die Verbindung trieb zwar die gesellschaftliche Entwicklung im Westen wie im Osten voran, sorgte aber auch für eine Reihe unvorhergesehener Erschütterungen. Zum ersten Mal stand den apokalyptischen Reitern ein Verbindungsweg zwischen den beiden Kerngebieten zur Verfügung, und sie hatten neben Waren und Ideen auch Mikroben im Gepäck. Anstatt die massive Decke zu durchstoßen, brachen beide, das Römische wie das Han-Reich, nach 150 u. Z. auseinander.

Osten und Westen versanken wiederum in einem Zeitalter der Dunkelheit, in dem gleichermaßen eine zweite Welle achsenzeitlichen Denkens (Christentum, Islam und Mahayana-Buddhismus) die erste verdrängte, aber ansonsten unterschied sich der Zusammenbruch hier und dort in wesentlichen Aspekten. Im Westen zerschlugen germanische Eindringlinge den weniger entwickelten Teil des Römischen Reiches in der westlichen Mittelmeerregion, woraufhin sich das Zentrum nun wieder auf das ursprüngliche, höher entwickelte Kerngebiet am östlichen Mittelmeer verlagerte. Im Osten zerschlugen innerasiatische Eindringlinge die höher entwickelten Teile des ehemaligen Han-Reiches, woraufhin sich das Zentrum auf die weniger entwickelten Regionen jenseits des Jangtse verlagerte.

Dieser geographische Gegensatz wirkte sich höchst unterschiedlich aus. Um 450 u. Z. entwickelte sich rund um den Jangtse am Rand des Kerngebietes der Reisanbau zu voller Blüte, 150 Jahre später war China wieder vereinigt, und im darauffolgenden Jahrhundert wurde mit dem Kaiserkanal zwischen Jangtse und Gelbem Fluss ein System interner Wasserwege geschaffen, das für China eine ähnliche Bedeutung hatte wie das Mittelmeer zuvor für das alte Rom. Im Westen dagegen, wo arabische Eindringlinge zwar stark genug waren, das alte Kerngebiet zu zerschlagen, nicht aber die Kraft hatten, ein neues Reich zu errichten, ging es mit der gesellschaftlichen Entwicklung bis zum Anfang des 8. Jahrhunderts stetig bergab.

Um 540 zog der Osten am Westen vorbei (und bewies damit zweifelsfrei, dass die westliche Überlegenheit niemals festgeschrieben war). Gegen 1100 hatte die gesellschaftliche Entwicklung in China die Obergrenze erreicht. Als die Ressourcen mit dem wirtschaftlichen Wachstum nicht mehr Schritt halten konnten, wurden für die Eisenverarbeitung fossile Brennstoffe herangezogen und neue Maschinen erfunden, während die Intellektuellen der Song-Dynastie eine regelrechte chinesische Renaissance einläuteten. Doch es gelang den Chinesen genauso wenig wie 1000 Jahre vor ihnen den Römern, die massive Decke zu durchbrechen.

Bis zu einem gewissen Grad wiederholten sich zu Beginn des 2. Jahrtausends die Vorgänge, die den Anfang des 1. Jahrtausends gekennzeichnet hatten, nur |540|hatten Osten und Westen nun die Rollen getauscht. Mit dem Anstieg der gesellschaftlichen Entwicklung kam es zum zweiten Alte-Welt-Austausch, und wieder sprengten die fünf apokalyptischen Reiter los. Die gesellschaftliche Entwicklung war in beiden Kerngebieten rückläufig, aber im Osten ging es länger und tiefer abwärts. Im Westen hatte das höher entwickelte muslimische Kernland im östlichen Mittelmeerraum am meisten zu leiden, und um 1400 bildete sich in Westeuropa ein neues Kerngebiet heraus, das seine eigene Renaissance erlebte.

Diese zersplitterten ehemaligen Randgebiete Europas bekamen nun ihrerseits die Vorteile ihrer Rückständigkeit zu spüren. Die Westeuropäer hatten während des zweiten Alte-Welt-Austauschs ursprünglich chinesische Techniken wie den Schiffsbau und die Herstellung von Feuerwaffen übernommen, sodass sie nun in der Lage waren, den Atlantischen Ozean als Verbindungsweg zu nutzen, wodurch die Bedeutung der geographischen Bedingungen eine neuerliche Veränderung erfuhr. Begierig, sich ihren Teil von den Reichtümern des Ostens zu sichern, stachen europäische Kapitäne in See und stießen – zu ihrer eigenen Überraschung – auf die Küsten des amerikanischen Doppelkontinents.

Die Chinesen hätten Amerika im 15. Jahrhundert entdecken können (und manche Leute glauben auch, dass dies so war), aber aufgrund der geographischen Gegebenheiten war einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Europäer als Erste dort ankommen würden. Im Osten war es viel lohnender, den Indischen Ozean mit all seinen Reichtümern zu befahren und in die Steppengebiete vorzudringen, von denen seit fast 2000 Jahren die größte Gefahr drohte, anstatt in die Leere des Pazifischen Ozeans vorzustoßen.

Durch die Ausdehnung der Kerngebiete im 17. Jahrhundert veränderte sich die Bedeutung der geographischen Bedingungen grundlegender als je zuvor. Zentralisierte Machtstaaten riegelten unter Einsatz von Musketen und Kanonen den innerasiatischen Steppenschnellweg ab, der Osten und Westen miteinander verband, und brachten damit, indem sie den Wanderbewegungen der Nomadenvölker ein Ende setzten, endgültig einen der apokalyptischen Reiter um. Im Westen dagegen entstanden durch die Öffnung des Atlantischen Ozeans für den Handel mit der Neuen Welt vollkommen neuartige Märkte, und die Frage nach der Beschaffenheit der Erde verlangte nach ganz anderen als den gewohnten Antworten. Um 1700 hatte die gesellschaftliche Entwicklung wieder einmal die starre Obergrenze erreicht. Da aber nun nicht mehr die gesamte Phalanx der apokalyptischen Reiter bereit stand loszupreschen, konnte die Katastrophe so lange abgewehrt werden, bis es den westeuropäischen Unternehmern gelang, als Antwort auf die Herausforderungen des transatlantischen Handels die unglaublichen Kräfte von Kohle und Dampf zu entfesseln.

Wäre genügend Zeit gewesen, so hätten die Dinge im Osten sicher die gleiche Richtung genommen und es hätte auch hier eine eigene industrielle Revolution stattgefunden. Doch die geographischen Bedingungen begünstigten nun einmal den Westen – und da die Menschen (als Gruppe betrachtet) überall ziemlich |541|gleich sind, hieß das, dass die Bewohner des Westens als Erste ihre industrielle Revolution erlebten. Es war also eine Frage der Geographie, dass Looty auf Balmoral und nicht Albert in Beijing endete.

Aber was, so fragen Sie sich vielleicht, ist mit den Menschen? Auf den Seiten dieses Buches wimmelt es nur so von mächtigen Männern (und Frauen) und vertrottelten Stümpern. Spielten die alle überhaupt keine Rolle?

Ja und nein. Wir Menschen verfügen über einen freien Willen, und die Entscheidungen, die wir treffen, verändern unsere je eigene Welt. Es ist nur so, dass die meisten unserer Entscheidungen keinen besonders großen Einfluss auf den Gang der globalen Dinge haben. Ich könnte beispielsweise hier und jetzt beschließen, dieses Buch nicht fertig zu schreiben, meine Stelle zu kündigen und mich als Jäger und Sammler durchzuschlagen. Für mich würde dann definitiv alles anders werden. Ich würde das Dach über dem Kopf verlieren, und da ich keine Ahnung vom Jagen und Sammeln habe, würde ich höchstwahrscheinlich verhungern oder mich vergiften. Ein paar Menschen aus meinem Umfeld würden stark, ziemlich viele dagegen nur marginal in Mitleidenschaft gezogen. Sie zum Beispiel müssten sich eine andere Lektüre suchen, was Sie gewiss nicht weiter erschüttern würde. Aber abgesehen davon würde sich die Welt weiterdrehen. Keine Entscheidung, die zu treffen in meiner Macht stünde, wäre von Einfluss auf die Frage, ob der Westen regiert.

Wenn natürlich Millionen von Amerikanern gemeinsam mit mir beschließen würden, ihren Achtstundenjob zu schmeißen und sich ihr Essen selbst zusammenzuklauben, dann wäre meine Entscheidung keine skurrile persönliche Geistesverwirrung mehr, sondern es wäre eine (wenn auch immer noch skurrile) Massenbewegung daraus geworden, die durchaus etwas verändern würde. Für Massenentscheidungen dieser Art gibt es jede Menge Beispiele. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges entschied sich beispielsweise eine halbe Milliarde Frauen dafür, früher zu heiraten und mehr Kinder zur Welt zu bringen als ihre Mütter. Die Bevölkerungszahlen schossen in die Höhe. Dann, 30 Jahre später, beschloss eine ganze Milliarde Töchter dieser Frauen, das Gegenteil zu tun, und das Bevölkerungswachstum verlangsamte sich. Diese je individuellen Entscheidungen haben in der Summe den Gang der Gegenwartsgeschichte tatsächlich verändert.

Sie waren jedoch nicht einfach nur aus einer Laune geboren. Karl Marx hat es vor 160 Jahren auf den Punkt gebracht, als er schrieb: »Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.«1 Im 20. Jahrhundert gab es für Frauen so viele gute Gründe, mehr statt weniger Kinder in die Welt zu setzen, dass sie oft meinten, gar keine |542|andere Wahl zu haben – so wie die Menschen, die vor 10 000 Jahren anfingen, Ackerbau zu betreiben, oder die sich vor 5000 Jahren in Städten ansiedelten oder die sich vor 200 Jahren als Fabrikarbeiter verdingten, sicher oft keine andere Alternative sahen.

Wir stehen grundsätzlich unter dem Druck, realistische Entscheidungen zu treffen. Jeder kennt Menschen, die sich diesem Druck entziehen und zu exzentrischen Entscheidungen finden. Viele mögen diese Idealisten, Rebellen und Romantiker bewundern, aber nur wenige sind bereit, ihrem Beispiel zu folgen. Die meisten von uns wissen nur zu gut, dass berechenbare und angepasste Menschen erfolgreicher sind (damit meine ich, dass sie leichteren Zugang zu Nahrung, Behausung und einem Partner haben) als die Anna Kareninas dieser Welt. Die evolutionäre Selektion begünstigt das, was wir gesunden Menschenverstand nennen.

Abgesehen davon können exzentrische Entscheidungen natürlich außergewöhnliche Früchte tragen. Nehmen wir nur Mohammed, eines der wohl extremsten Beispiele. Dieser einigermaßen unbedeutende arabische Kaufmann hätte um 610 u. Z. die Entscheidung treffen können, vernünftig zu sein und seine Begegnung mit dem Erzengel Gabriel als Folge einer Magenverstimmung zu deuten oder Dutzende anderer plausibler Gründe dafür verantwortlich zu machen. Stattdessen beschloss er, auf seine Frau zu hören, die ihm einredete, seine Vision sei Wirklichkeit. Jahrelang sah es so aus, als sei Mohammed das Schicksal fast aller Propheten beschieden: erst verspottet, dann geschmäht, schließlich vergessen. Doch stattdessen vereinte er die arabischen Stämme. Die Kalifen, die seine Nachfolge antraten, zerstörten das Persische und das Byzantinische Reich und spalteten die westliche Welt in zwei Teile.

Niemand wird bestreiten, dass Mohammed ein großer Mann war. Kaum ein Mensch hat die Geschichte der Menschheit so stark beeinflusst wie er. Trotzdem kann man die tiefgreifenden Veränderungen, die sich während des 7. Jahrhunderts und danach im westlichen Kerngebiet vollzogen, nicht allein auf seinen persönlichen Rang zurückführen. Die Araber hatten schon lange vor Mohammeds Heimsuchung durch den Erzengel Gabriel neue monotheistische Lehren erfunden und eigene Staaten in der Wüste gegründet. Das Byzantinische Reich und Persien waren schon schwer in Bedrängnis geraten, bevor muslimische Truppen ihre Grenzen überschritten, und im Mittelmeerraum war der Zerfallsprozess schon seit dem 3. Jahrhundert im Gange.

Hätte Mohammed eine andere Entscheidung getroffen, so wären die Christen im 7. Jahrhundert vermutlich gegeneinander in den Krieg gezogen, statt gegen muslimische Eroberer zu kämpfen. Vielleicht hätte sich ohne Mohammed die gesellschaftliche Entwicklung im Westen nach 750 schneller erholt, vielleicht auch nicht. So oder so hätte es Jahrhunderte gedauert, bis der Westen wieder auf gleicher Stufe mit dem Osten gewesen wäre. Das Kerngebiet des Westens wäre weiterhin im östlichen Mittelmeerraum verblieben und erst im 11. Jahrhundert von den Osmanen, dann im 13. (und noch einmal um 1400) von den Mongolen |543|beherrscht worden. Erst im 15. Jahrhundert hätte sich die Kernregion in westlicher Richtung nach Italien und später zum Atlantik hin verlagert. Hätte Mohammed weniger exzentrisch agiert, würden die Gläubigen von Marokko bis Malaysia heute vielleicht nicht unter dem Halbmond, sondern unter dem Kreuz beten – gewiss keine Nebensächlichkeit. Aber es gibt keinen vernünftigen Grund zu bezweifeln, dass die Europäer auch so den amerikanischen Doppelkontinent erobert oder die Vorrangstellung in der Welt übernommen hätten.

Was für Mohammed gilt, trifft wahrscheinlich noch mehr auf die anderen großen Männer zu, die uns in diesem Buch begegnet sind. Der assyrische König Tiglat-Pileser III. und Qin Shihuangdi, der »Erste Erhabene Gottkaiser von Qin«, begründeten mächtige antike High-End-Staaten. Im 16. Jahrhundert scheiterten die Habsburger in Europa und Toyotomi Hideyoshi in Japan in ihren Bemühungen, große Landmächte zu bilden. Nach der Glorreichen Revolution 1688 in England und nach dem Tod Mao Zedongs 1976 in China übernahm hier wie da eine Gruppe von Reformpolitikern das Ruder. Aber keiner dieser großen Männer oder, wie man es sieht, vertrottelten Stümper erreichte mehr, als einen Prozess, der bereits im Gange war, zu beschleunigen oder zu bremsen. Keiner schaffte es, die Geschichte in eine vollkommen neue Richtung zu zwingen. Selbst Mao, dem vermutlich größenwahnsinnigsten Herrscher von allen, gelang es lediglich, den industriellen Senkrechtstart Chinas aufzuschieben, sodass schließlich Deng Xiaoping die Lorbeeren einheimsen und als derjenige in die Geschichte eingehen konnte, der Chinas Kehrtwende vollbracht hatte. Wenn wir die Geschichte noch einmal ablaufen lassen könnten wie ein Experiment im wissenschaftlichen Labor und wenn wir dabei alles unverändert ließen und nur die vertrottelten Stümper gegen die großen Männer austauschen würden (und umgekehrt) – die Dinge würden wohl doch so ziemlich auf dasselbe hinauslaufen, wenn auch vielleicht in einem etwas anderen Tempo. Große Männer (und Frauen) gefallen sich offensichtlich in der Vorstellung, sie könnten allein qua Willenskraft die Welt verändern, aber hier irren sie.

Dies gilt innerhalb wie außerhalb des politischen Geschehens. Matthew Boulton und James Watt beispielsweise waren zweifellos große Männer, Letzterer als Erfinder und Ersterer als Vermarkter von Maschinen, die tatsächlich die Welt verändert haben. Aber sie waren als große Männer nicht einzigartig, genauso wenig wie Alexander Graham Bell, als er am 14. Februar 1876 ein Patent für sein gerade erfundenes Telefon anmeldete – just an dem Tag, an dem auch Elisha Gray ein Patent für sein gerade erfundenes Telefon einreichte. Boulton und Watt waren auch nicht einzigartiger als ihr gemeinsamer Bekannter Joseph Priestley, der 1774 den Sauerstoff entdeckte. Den hatte allerdings ein schwedischer Apotheker schon ein Jahr vor ihm ebenfalls entdeckt. Und sie waren auch nicht einzigartiger als die vier Europäer, die im Jahr 1611 unabhängig voneinander die Sonnenflecken entdeckt hatten.

Historiker fragen sich oft, warum viele Entdeckungen der Neuzeit gleich mehrfach gemacht wurden, warum, anders ausgedrückt, mehreren Menschen fast |544|gleichzeitig ein Licht aufging. Bahnbrechende Entdeckungen sind oft weniger die Folge der Genialität von Einzelnen als vielmehr das logische Ergebnis, wenn eine Gruppe kluger Menschen von den gleichen Fragen und Methoden ausgeht. So verhielt es sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit den Gelehrten Europas. Als das Teleskop erst einmal erfunden war (ein Verdienst, das neun Männer für sich in Anspruch nahmen), wäre es erstaunlich gewesen, wenn die Sonnenflecken nicht prompt von etlichen Astronomen entdeckt worden wären.

Erstaunlich viele neuzeitliche Entdeckungen wurden mehr als einmal gemacht – ein Phänomen, das für den Statistiker Stephen Stigler sogar Gesetzesrang beanspruchen kann. Stiglers Gesetz zufolge wird keine wissenschaftliche Entdeckung nach ihrem wirklichen Entdecker benannt (die Urheberschaft seines eigenen Gesetzes sprach er folgerichtig dem Soziologen Robert K. Merton zu, der bereits 25 Jahre vor ihm zu ähnlichen Schlüssen gekommen war). Boulton und Watt hatten die Nase vorn vor ihrer Konkurrenz, aber es gab diese Konkurrenz, und hätten die beiden in den 1770er Jahren keine relativ leistungsfähige Dampfmaschine auf den Markt gebracht, so hätte es ganz sicher schon bald einer ihrer vielen Konkurrenten getan. Möglicherweise wären Boulton und Watt von diesen sogar überholt worden, hätte sich Watt nicht mit List und Tücke ein Patent erschlichen, das jeglichen Wettbewerb von vornherein ausschaltete.

Große Männer oder Frauen und vertrottelte Stümper sind Produkte ihrer Zeiten. Sollten wir demzufolge davon ausgehen, dass nicht einzelne Persönlichkeiten den Verlauf der Geschichte bestimmen, sondern dass es der Geist der jeweiligen Epoche ist, der Bedingungen schafft, unter denen sich entweder Größe entfalten oder eine Kultur der Stümperhaftigkeit entstehen kann? Manche Historiker sehen beispielsweise den Grund für die Vorrangstellung des Westens darin, dass sich die chinesische Kultur im 14. Jahrhundert nach innen kehrte und von der Welt abwandte, während sich die europäische Kultur nach außen öffnete und Entdecker veranlasste, über die Weltmeere zu segeln, bis sie an die Küste des amerikanischen Doppelkontinents gespült wurden.

In Kapitel 8 habe ich mich ausführlich mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und festgestellt, dass er sich nicht sonderlich gut mit den Tatsachen vereinbaren lässt. Kultur ist keine Stimme im Kopf, die uns sagt, was zu tun ist, sie ist vielmehr ein Gemeindesaal, in dem wir über die Möglichkeiten, die sich bieten, diskutieren. Jede Zeit bekommt die Denkart, die sie braucht, entsprechend den Problemen, die die geographischen Bedingungen und die gesellschaftliche Entwicklung ihr aufzwingen.

Das würde erklären, warum die Geschichte des Denkens im Osten und im Westen in den letzten 5000 Jahren einen weitgehend übereinstimmenden Verlauf genommen hat. Als sich in den beiden Kerngebieten die ersten Staaten herausbildeten (um 3500 v. u. Z. im Westen, um 2000 v. u. Z. im Osten), warf dies Fragen über das Wesen und die Grenzen göttlicher Herrschaft auf. Als die Staaten in beiden Kerngebieten einen effektiveren Verwaltungsapparat aufbauten (nach 750 |545|v. u. Z. im Westen, um 500 v. u. Z. im Osten), mündeten diese Fragen im Denken der ersten Achsenzeit, das von der Frage nach dem Wesen der menschlichen Transzendenz und deren Beziehung zur weltlichen Autorität bestimmt war. Um 200 u. Z., als sowohl dem Han-Reich als auch dem Römischen Reich der Untergang drohte, trat an die Stelle dieser Frage wiederum das Denken der zweiten Achsenzeit, in dem die Frage, wie institutionalisierte Kirchen ihre Gläubigen in einer chaotischen und bedrohlichen Welt retten könnten, im Mittelpunkt des Interesses stand. Und als sich die gesellschaftliche Entwicklung wieder belebte (um 1000 in China, um 1400 in Italien), erblühte die Suchbewegung der Renaissance, der es darum ging, die enttäuschende jüngere Vergangenheit zu überspringen und sich auf die verlorene Weisheit der ersten Achsenzeit rückzubesinnen.

Im Osten und im Westen entwickelte sich das Denken deshalb so lange nahezu parallel, weil es für beide nur einen Pfad zu einer höheren gesellschaftlichen Entwicklung gab. Um die Obergrenze von 24 Punkten zu durchbrechen, musste die Macht der Staaten gleichermaßen zentralisiert werden, was unweigerlich im Denken der ersten Achsenzeit mündete. Der Niedergang dieser Staaten führte ebenso unweigerlich zum Denken der zweiten Achsenzeit, ihr Wiederaufblühen zu einer Renaissance. Jede grundlegende Veränderung brachte die Menschen dazu, die Gedanken zu entwickeln, die für ihre Zeit gebraucht wurden.

Wie aber steht es um den großen Scheidepunkt um 1600, als sich in Westeuropa das wissenschaftliche Denken durchsetzte, im Osten (und in den Regionen Europas, die abseits des neuen Kerngebiets um die Atlantikküste lagen) hingegen nicht? Zeigt sich auch darin, dass jede Zeit eben die Gedanken bekommt, die sie braucht? Oder spiegeln sich in dieser epochalen Abweichung des Denkens nicht vielmehr die kulturellen Unterschiede zwischen den Menschen des Ostens und denen des Westens?

Es gibt westliche Soziologen, die davon überzeugt sind. Sie verweisen auf psychologische Experimente, in denen Probanden unterschiedlicher Herkunft gebeten wurden, dieselben Aufgaben zu lösen. Im Magnetresonanztomographen zeigte sich, dass bei europäischen Probanden die Stirn- und Scheitellappen im Gehirn dann heller leuchteten (was anzeigt, dass die Aufgabe den Probanden eine größere Anstrengung abverlangt), wenn zur Lösung einer Aufgabe Informationen im Rahmen eines größeren Kontexts und nicht bloß isolierte Fakten verarbeitet werden mussten. Bei asiatischen Probanden verhielt es sich genau umgekehrt.

Was bedeutet dieser Unterschied? Fakten aus ihrem Kontext zu lösen und für sich zu betrachten, gehört zu den wichtigsten Kennzeichen der modernen Wissenschaft (wie die Ceteris-paribus-Klausel belegt). Vielleicht, so lautet eine These, zeigt sich in der unterschiedlichen Hirntätigkeit, dass Europäer einfach logischer und wissenschaftlicher denken als Asiaten.

Vielleicht aber auch nicht. Die Experimente beweisen schließlich nicht, dass Asiaten unfähig wären, Fakten aus ihrem Umfeld losgelöst zu betrachten, oder dass es Europäern unmöglich wäre, Dinge in ihrem Zusammenhang zu sehen. Sie |546|zeigen lediglich, dass jede Gruppe gewohnt ist, auf eine bestimmte Weise zu denken, und sich darum anstrengen muss, um die jeweilige Denkgewohnheit abzuschütteln. Beide Gruppen sind sehr wohl in der Lage, die eine wie die andere Aufgabe zu lösen, was sie auch alltagspraktisch immer wieder unter Beweis stellen.

Zu jeder Zeit und in jedem Land hat es Rationalisten und Mystiker gegeben – solche, die vom Detail abstrahieren, und solche, die im Komplexen schwelgen – und ein paar wenige, die beides tun. Was unterschiedlich ist, sind lediglich die Herausforderungen, die sich ihnen stellen. Als die Europäer um 1600 anfingen, die atlantische Wirtschaft zu entwickeln, handelten sie sich damit auch Probleme ein, die sich am besten mithilfe mechanischer und wissenschaftlicher Modelle der Wirklichkeit lösen ließen. Diese Modelle etablierten sich in den folgenden vier Jahrhunderten zunehmend als westlicher Denkstandard. Im Osten, wo die Probleme, wie sie die atlantische Wirtschaft im Westen produziert hatte, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein keine wesentliche Rolle spielten, ist dieser Prozess noch nicht so weit fortgeschritten.

Noch in den 1960er Jahren waren westliche Soziologen davon überzeugt, dass die Kultur des Ostens – und insbesondere der Konfuzianismus – die Entwicklung des unternehmerischen Konkurrenz- und Innovationsgeistes blockiert habe, ohne die wirtschaftlicher Erfolg nicht möglich sei. Als der wirtschaftliche Erfolg Japans in den 1980er Jahren nicht mehr zu ignorieren war, kam eine neue Generation von Soziologen zu dem Schluss, dass es ausgerechnet konfuzianische Prinzipen wie Autoritätsdenken und Aufopferung für die Gruppe seien, die den Erfolg der Japaner erklären würden. Vernünftiger wäre vielleicht die Schlussfolgerung, dass die Menschen ihre Kultur den jeweiligen Anforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung anpassen. Schließlich haben sich im ausgehenden 20. Jahrhundert den altbekannten liberalen auch konfuzianische und kommunistische Kapitalisten hinzugesellt.

Die These, der zufolge wir das Denken bekommen, das wir brauchen, würde auch ein anderes Phänomen erklären, das in der Psychologie als Flynn-Effekt bezeichnet wird. Seit es IQ-Tests gibt, steigen deren Durchschnittsergebnisse ständig an (um etwa drei Punkte pro Jahrzehnt). Es wäre erfreulich, wenn das heißen würde, dass wir immer intelligenter werden, aber wahrscheinlicher ist, dass wir nur das moderne, analytische Denken, das in diesen Tests gemessen wird, immer besser beherrschen. Modernes Denken wird eher geschult, wenn wir Bücher lesen, als wenn wir Geschichten erzählen, und offenbar fördern Computerspiele (sehr zum Entsetzen mancher Pädagogen) das moderne Denken noch stärker.

Sicher trifft es zu, dass nicht alle Kulturen in gleicher Weise auf die sich verändernden Verhältnisse reagieren. Die islamische Welt hat beispielsweise erstaunlich wenige Demokratien, nobelpreisgekrönte Wissenschaftler oder moderne diversifizierte Volkswirtschaften hervorgebracht. Daraus folgern manche Nicht-Muslime, der Islam müsse ein umnachteter Glaube sein, der seine Anhänger zu Millionen im Sumpf des Aberglaubens versinken lässt. Aber wenn das |547|stimmen würde, ließe sich kaum erklären, warum viele der hervorragendsten Wissenschaftler, Philosophen und Techniker vor 1000 Jahren Muslime waren oder warum muslimische Astronomen bis ins 16. Jahrhundert die westlichen Nachzügler übertrafen.

Die wahre Erklärung lautet vermutlich, dass sich die muslimische Kultur nach 1700 aufgrund der erlittenen militärischen und politischen Niederlagen – ähnlich dem chinesischen Konfuzianismus im 13. und 14. Jahrhundert – weitgehend nach innen gekehrt hat. Der Islam ist ein weiter Raum. Am einen Ende steht die Türkei, die soweit in der Moderne angekommen ist, dass sich ein Beitritt in die Europäische Union abzeichnet, am anderen Ende stehen Al-Qaida und die Taliban, die Frauen umbringen, wenn sie in der Öffentlichkeit ihr Gesicht zeigen. Alles in allem blieb jedoch, als die islamische Welt allmählich ihre Stellung als Zentrum des Westens verlor und immer mehr zum ausgebeuteten Randgebiet wurde, die gesellschaftliche Entwicklung in einer gewissen Opferhaltung stecken. Diese zu überwinden ist die große Aufgabe des modernen Islam; und wer weiß, welche Vorteile die islamische Welt dann in ihrer Rückständigkeit entdeckt.

Kultur und freier Wille sind Joker. Sie komplizieren das Morris-Theorem, dem zufolge Veränderungen von faulen, habgierigen, verängstigten Menschen bewirkt werden, die zur Bewältigung ihres Alltags nach leichteren, profitableren und sichereren Wegen suchen (wobei ihnen diese Suche oft genug nicht bewusst ist). Kultur und freier Wille bremsen oder beschleunigen unsere Reaktionen auf sich verändernde Umstände. Sie fälschen jede einfache Theorie ab oder verwässern sie. Aber Kultur und freier Wille können – wie die Geschichte zeigt, die ich in den Kapiteln 1 bis 10 erzählt habe – die Gesetze der Biologie, Soziologie und Geographie nie auf Dauer übertrumpfen.

Dass der Westen die Welt regiert, hat sowohl lang- als auch kurzfristige Gründe, die ihrerseits dem ständig wechselnden Zusammenspiel von geographischen Bedingungen und gesellschaftlicher Entwicklung geschuldet sind. Aber die westliche Dominanz ist weder ein Resultat eherner Festschreibung noch eines zufälliger Ereignisse. Es wäre richtiger, diese Dominanz als »wahrscheinlich« zu beschreiben, als das nächstliegende Ergebnis eines historischen Spiels, in dem die Karten aufgrund der geographischen Bedingungen fast immer zugunsten des Westens gemischt waren. Der Westen war, so könnte man sagen, immer ein heißer Kandidat für die Vorherrschaft.

Um ein wenig Licht in diese kryptischen Bemerkungen zu bringen, möchte ich mich einer Methode aus Robert Zemeckis’ Komödie Zurück in die Zukunft bedienen, die 1985 in die Kinos kam. Zu Beginn des Films baut ein verrückter Professor aus einem riesigen Gitarrenverstärker, gestohlenem Plutonium und einem DeLorean-Sportwagen |548|eine Zeitmaschine. Als der Professor von Terroristen ermordet wird, ergreift der mit ihm befreundete Jugendliche Marty McFly (gespielt von Michael J. Fox) die Flucht und wird von der Zeitmaschine ins Jahr 1955 zurückversetzt. Dort begegnen ihm seine künftigen Eltern in dem Alter, in dem Marty jetzt ist. Das Unglück nimmt seinen Lauf – anstatt ihr Herz an Martys künftigen Vater zu verlieren, verliebt sich seine künftige Mutter in Marty selbst. Nur ein winziger Makel im Webmuster der Geschichte, könnte man sagen, aber für Marty geht es um viel: Wenn er es nicht schafft, die Sache bis zum Ende des Films wieder in Ordnung zu bringen, wird er nie geboren werden.

Anders als es den Gepflogenheiten seriöser Historiker entspricht, die die Geschichte von Anfang an bis zu unserer Gegenwart rekonstruieren, wäre es vielleicht ganz hilfreich, à la Marty McFly in die Vergangenheit zu springen. Dann könnten wir wie in dem Film innehalten und uns fragen, was hätte geschehen sein können, um zu verhindern, dass die Zukunft – sagen wir: das Jahr 2000 – so aussieht, wie sie es tut.

Ich gehe zunächst zwei Jahrhunderte zurück, also ins Jahr 1800. In der Zeit Jane Austens angekommen, werden wir feststellen, dass schon damals alles auf die führende Rolle des Westens im Jahr 2000 hindeutete. In Großbritannien war die industrielle Revolution im Gange, die Wissenschaft blühte und gedieh, und die militärische Macht Europas stellte alles in den Schatten. Natürlich war nichts in Stein gemeißelt. Mit etwas mehr Glück hätte Napoleon seine Kriege vielleicht gewinnen können, und mit etwas weniger Glück hätten die Regierenden in Großbritannien die Sache mit der industriellen Revolution vielleicht vermasselt. Dann wäre der Senkrechtstart der Briten weniger rasant verlaufen oder die industrielle Revolution hätte sich – wie ich in Kapitel 10 beschrieben habe – nach Nordfrankreich verlagert. Der Möglichkeiten gibt es viele. Allerdings lässt sich kaum ausmalen, was nach 1800 noch hätte passieren müssen, um die industrielle Revolution im Westen gänzlich zu verhindern. Und ebenso schwer ist es sich vorzustellen, was die Globalisierung der Märkte hätte aufhalten können, als die Industrialisierung erst einmal in Gang gebracht war. »Es ist … sinnlos«, tönte Lord Macartney, als die chinesische Regierung seine Handelsmission 1793 entschieden zurückwies, »den Fortschritt des menschlichen Wissens aufhalten zu wollen.«2 Das klingt zwar hochtrabend, aber ganz Unrecht hatte er nicht.

Wir können die Karten zuungunsten des Westens mischen, wie wir wollen, wir können uns beispielsweise vorstellen, die industrielle Revolution hätte erst 100 Jahre später eingesetzt und bis zum 20. Jahrhundert wäre es zu keiner nennenswerten Erweiterung der europäischen Kolonialreiche gekommen – es spricht dennoch kein vernünftiger Grund dafür, dass es vorher im Osten zu einer eigenen industriellen Revolution hätte kommen können. Dies hätte vorausgesetzt, dass sich im Osten eine ähnlich diversifizierte Wirtschaft entwickelt hätte, wie es sie im Westen mit der atlantischen Wirtschaft bereits gab. Und um eine solche aufzubauen, wären Jahrhunderte vonnöten gewesen. Dass der Westen 2000 die Welt |549|regieren würde, war 1800 nicht festgeschrieben, war nicht hundertprozentig sicher, aber mindestens 95 Prozent werden es wohl gewesen sein.

Wenn wir nun weitere 150 Jahre zurückgehen bis in die Zeit um 1650, als Newton noch ein Kind war, so war damals die Wahrscheinlichkeit, dass der Westen 2000 die Welt regieren würde, weniger hoch, aber immer noch beträchtlich. Mit Feuerwaffen wurde der Steppengürtel abgeriegelt, mit Schiffen die atlantische Wirtschaft begründet. An Industrialisierung war im Traum noch nicht zu denken, aber die Voraussetzungen dafür wurden in Westeuropa bereits geschaffen. Hätten die Holländer Mitte des 17. Jahrhunderts ihre Kriege gegen England gewonnen, wäre die von Holland unterstützte Glorreiche Revolution 1688 gescheitert oder wäre der geplante Einfall der Franzosen in England 1698 tatsächlich erfolgreich gewesen, so wären die Bedingungen, die Boulton und Watt begünstigten, nie eingetreten. Und in diesem Fall hätte sich die industrielle Revolution um Jahrzehnte verzögert oder anderswo in Westeuropa stattgefunden. Aber auch hier ist schwer vorstellbar, was nach 1650 noch hätte passieren müssen, um sie gänzlich zu verhindern. Wäre die Industrialisierung im Westen schleppender verlaufen und hätten die Qing-Kaiser andere Entscheidungen getroffen, so hätte sich die Wissenschaft in China im 17. und 18. Jahrhundert möglicherweise ähnlich schnell entwickelt wie in Europa, aber damit die Industrialisierung im Osten vor dem Westen hätte einsetzen könne, wäre einiges mehr vonnöten gewesen. Dass der Westen 2000 die Welt regieren würde, war 1650 weniger sicher vorhersagbar als 150 Jahre später, aber die Wahrscheinlichkeit war auch damals schon relativ hoch – sie lag vermutlich bei 80 Prozent.

Noch einmal 150 Jahre früher, um 1500 also, lag die zukünftige Entwicklung noch mehr im Dunkeln. Mit seinen Schiffen konnte der Westen die Neue Welt ansteuern, aber er war vor allem daran interessiert, diese auszuplündern. Wären die Habsburger noch stärker vom Glück begünstigt gewesen, als sie es ohnehin schon waren (hätte beispielsweise Luther nie das Licht der Welt erblickt oder hätte Karl V. nicht die Reichsacht gegen ihn verhängt oder hätte die spanische Armada 1588 den Sieg über England errungen, woraufhin der holländische Aufstand vermutlich eingebrochen wäre), so wären sie vielleicht zum Hirten aller christlichen Lämmer geworden. In diesem Fall hätte die spanische Inquisition radikale Stimmen wie die von Newton und Descartes zum Schweigen gebracht; auch wäre wohl der holländische, britische und französische Handel wie der spanische zuvor durch willkürliche Steuerbelastungen zerschlagen worden. Das sind ziemlich wüste Spekulationen, und alles spricht dafür, dass ein die gesamte Christenheit umfassendes Habsburgerreich heftige Nebeneffekte gezeitigt hätte: Es hätten noch mehr Puritaner den Atlantik überquert, sie hätten noch mehr Städte errichtet und von dort aus die Wirtschaft angekurbelt sowie die wissenschaftliche Revolution ausgelöst.

Andererseits hätte es den Habsburgern auch erheblich schlechter ergehen können, als es in Wahrheit der Fall war. Hätten die Osmanen dem schiitischen Persien |550|eine gründlichere Niederlage bereitet, so wäre es ihnen 1529 vielleicht gelungen, Wien zu erobern. Dann würden heute Minarette in den englischen Himmel ragen und in Oxford Auslegungen des Korans gelehrt. Bei einem Sieg der Türken hätte sich das Machtzentrum des Westens möglicherweise nicht aus dem Mittelmeerraum weg verlagert. Ob dann die atlantische Wirtschaft verkümmert oder aber gerade deshalb die atlantische Welt aufgeblüht wäre? – Lassen wir die Frage einfach offen. Ein anderes Szenario: Hätten sich Osmanen und Russen im 17. Jahrhundert nachdrücklicher bekriegt, wären sie möglicherweise zu geschwächt aus den Kämpfen hervorgegangen, um den Steppengürtel im Westen gegen die Nomadenvölker abzusperren. In diesem Fall hätten die Siege des Qing-Reiches im 17. und 18. Jahrhundert vielleicht dazu geführt, dass die Mongolen nach Europa verdrängt worden wären und die westliche Krise des 17. Jahrhunderts sich zu etwas so Finsterem ausgewachsen hätte wie die letzten Tage von Rom. Wäre der Westen von Neuem in einem dunklen Zeitalter versunken, so hätte die gesellschaftliche Entwicklung im Osten im Verlauf einiger Jahrhunderte vielleicht die starre Obergrenze erreicht und China hätte seine eigene wissenschaftliche und industrielle Revolution erlebt. Wer weiß? Jedenfalls war, so viel steht fest, um 1500 die Wahrscheinlichkeit, dass der Westen 2000 die Welt regieren würde, sehr viel geringer als 150 Jahre später – nicht viel höher als fifty-fifty vielleicht.

Weitere 150 Jahre früher, wir befinden uns im Jahr 1350, inmitten der dunklen Tage des Schwarzen Todes. Aus der Perspektive dieser Zeit wäre eine Vorherrschaft des Westens um 2000 eher unwahrscheinlich gewesen. Der unberechenbarste Joker der nahen Zukunft war Tamerlan, der mongolische Eroberer, der, aus Zentralasien hervorbrechend, mit seinen Horden Indien und Persien unterwarf und 1402 das Osmanische Reich zerschlug. An diesem Punkt beschloss Tamerlan, sich nach Osten zu wenden, um am chinesischen Kaiser Rache für irgendeine ihm zugefügte Schmach zu üben, starb aber, bevor er sein Ziel erreicht hatte. Wäre er stattdessen nach 1402 weiter westwärts gezogen, so hätte er möglicherweise Italien vernichtend geschlagen, die dort aufkeimende Renaissance verhindert und den Westen in seiner Entwicklung um Jahrhunderte zurückgeworfen. Hätte er andererseits, anstatt das Zeitliche zu segnen, seinen Feldzug gegen China fortgesetzt, so wäre er vielleicht in die Fußstapfen des Eroberers Kublai Khan getreten und hätte die Entwicklung im Osten (und nicht im Westen) um Jahrhunderte verzögert.

Es gibt unendlich viele andere Möglichkeiten, wie die Dinge hätten laufen können. Hongwu, der Gründer der Ming-Dynastie, hätte ohne weiteres an seinem Vorhaben scheitern können, China nach den Bürgerkriegen wieder zu vereinen. Dann hätte das östliche Kerngebiet des 15. Jahrhunderts statt eines mächtigen Reiches eine Vielzahl kleinerer, untereinander zerstrittener Staaten umfasst. Wer weiß, welche Folgen das gehabt hätte. Vielleicht hätte Chaos geherrscht, aber ohne das autokratische Diktat der Ming-Herrschaft hätte sich vielleicht ein regerer Seehandel entwickelt. Ich habe in Kapitel 8 erläutert, warum im Osten während der |551|Ming-Herrschaft kaum so etwas wie die spätere atlantische Wirtschaft des Westens hätte entstehen können – die geographischen Bedingungen sprachen einfach dagegen –, aber ohne die Ming-Kaiser wäre es Kolonisten und Kaufleuten vielleicht gelungen, in Südostasien und auf den Gewürzinseln eine bescheidenere Variante einer solchen Wirtschaft zu etablieren. Das Fazit lautet jedoch: Mitte des 14. Jahrhunderts war der Ausgang der Entwicklung noch weniger klar als um 1500. Dass der Westen 2000 die Welt regieren würde, war nur eine von vielen Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit betrug vermutlich nicht mehr als 25 Prozent.

Das Was-wäre-wenn-Spiel macht Spaß, und ich könnte es endlos fortsetzen. Aber es ist klar, worauf ich hinaus will. Ob der Westen 2000 die Welt regieren würde, war keine Frage der Determiniertheit oder des Zufalls, sondern es war eine Sache von Wahrscheinlichkeiten, und je weiter wir in der Zeit zurückgehen, umso mehr Joker kommen ins Spiel. Um 1800 war es sehr unwahrscheinlich, dass sich die Vorherrschaft des Westens durch irgendwelche Entscheidungen, kulturelle Entwicklungen oder unverhoffte Ereignisse noch hätte aufhalten lassen; um 1350 wäre dies ohne weiteres denkbar gewesen. Andererseits ist schwer vorstellbar, welche Ereignisse nach 1350 hätten bewirken können, dass die Industrialisierung zuerst im Osten statt im Westen oder sogar überhaupt nicht stattgefunden hätte.

Um eine Vergangenheit zu konstruieren, in der eine Vorherrschaft des Ostens um 2000 denkbar gewesen wäre, müssen wir ganze neun Jahrhunderte zurückkehren, nämlich ins Jahr 1100. Hätte der Song-Kaiser Huizong zu diesem Zeitpunkt die Jurchen besser eingeschätzt und Kaifeng 1127 vor der Eroberung bewahrt oder wäre der kleine Temüdschin tatsächlich von seinen Eltern in der Steppe vergessen worden und gestorben, anstatt heranzuwachsen und Dschingis Khan zu werden – wer weiß, was passiert wäre. Die schieren Entfernungen und auch die verfügbaren Seefahrttechniken verhinderten vermutlich, dass sich eine pazifische Version des Weges entwickeln konnte, der in Europa im 18. Jahrhundert über die atlantische Wirtschaft zur Industrialisierung geführt hat. Aber es hätte mit anderen Mitteln eine ähnliche Wirtschaft entstehen können. Wäre China die Eroberung durch Jurchen und Mongolen erspart geblieben, so wäre die dortige Renaissance vielleicht zu einer wissenschaftlichen Revolution erblüht, statt sich auf gefällige Selbstbetrachtung und aufs Füßebinden zu beschränken. Dann hätten der Bedarf von Millionen chinesischer Untertanen, der Handel zwischen einem bäuerlichen Süden und einem handwerklich geprägten Norden sowie die Kolonisierung in Südostasien vielleicht den Ausschlag gegeben. Vielleicht aber eben auch nicht. Solange China nicht über Waffen und Armeen verfügte, um die Steppen abzuriegeln, konnte es gegen das zerstörerische Eindringen von Nomaden wenig ausrichten. Wahrscheinlich ist es zu optimistisch, davon auszugehen, dass die Mandarine endlos mit so vielen Bällen gleichzeitig hätten jonglieren können. Die Liste der Wahrscheinlichkeiten, die im 12. Jahrhundert gegen ein Abheben Chinas sprachen, ist vermutlich sehr lang.

|552|Wenn wir nun ein letztes Mal die Reise in die Vergangenheit antreten und uns noch einmal 1000 Jahre vor die Song-Zeit zurückversetzen lassen, lautet die große Frage wieder anders. Wir müssen nun nicht mehr fragen, ob es möglich wäre, dass der Osten bis 2000 die Vorherrschaft in der Welt errungen haben könnte, sondern ob das Römische Reich 1700 Jahre früher die starre Obergrenze der gesellschaftlichen Entwicklung hätte durchbrechen können, als es der Westen dann tatsächlich getan hat. Ich sehe, offen gesagt, keine Möglichkeit, wie das hätte der Fall sein können. Rom hätte dies nicht nur ohne die Grundlage einer atlantischen Wirtschaft zuwege bringen, sondern auch noch mit sehr viel Glück den fünf apokalyptischen Reitern entkommen müssen. Nach dem Fall des Han-Reiches im 3. Jahrhundert dümpelte das Römische Reich noch 200 Jahre geschwächt vor sich hin, bevor es im 5. Jahrhundert endgültig zusammenbrach. Sicher hätte Rom auch die Möglichkeit gehabt, die Goten und ihre germanischen Verwandten irgendwie zurückzuschlagen und weiter vor sich hinzuwursteln, aber wie hätte es dann die Krise des 7. Jahrhunderts bewältigen sollen? Und selbst wenn das Römische Reich in irgendeiner Form überlebt hätte, was hätte es dann der lang anhaltenden Abwärtsbewegung der gesellschaftlichen Entwicklung im Westen entgegenzusetzen gehabt? Ein wirtschaftlicher Durchbruch war für das Römische Reich um das Jahr 100 u. Z. noch unrealistischer als für das Song-Reich nach 1100.

All das führt uns zu der Erkenntnis, dass die westliche Dominanz um 2000 weder langfristig festgeschrieben noch das Produkt kurzfristiger Zufälle war. Sie ergab sich eher als Folge langfristig gültiger Wahrscheinlichkeiten. Zu keiner Zeit, nicht einmal um 1100, deutete etwas darauf hin, dass der Osten in der Lage sein würde, sich als Erster zu industrialisieren, seine Macht weltweit auszudehnen und aus seiner höheren gesellschaftlichen Entwicklung einen Führungsanspruch abzuleiten, wie dies der Westen später tun sollte. Sehr wahrscheinlich war hingegen, dass irgendwann irgendwer über die Feuerwaffen und die Machtfülle verfügen würde, um die Steppengebiete abzuriegeln, sowie über die Schiffe und Märkte, um die Weltmeere zu erschließen. Und wenn das erst einmal der Fall war, würde die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass neu gewonnene geographische Vorteile die industrielle Revolution im Westen eher anstoßen würden als im Osten. Vermutlich hätte nur eine wahrhaft welterschütternde Katastrophe dies verhindern können, ein Ereignis, wie es Isaac Asimov in der Geschichte Und Finsternis wird kommen … beschreibt, von der ich in Kapitel 1 gesprochen habe: ein Unglück von biblischem Ausmaß, das alle Zivilisation zerstört und die Menschheit auf den Nullpunkt zurückschleudert.

Aber auch das war ziemlich unwahrscheinlich. Am nächsten kam die Welt vor der Zeit, als der Westen die Führung übernahm, einer solchen Katastrophe um |553|10 800 v. u. Z., als gewaltige Mengen von Schmelzwasser vom nordamerikanischen Kontinent in den Atlantik abflossen und dessen Temperaturen so stark absinken ließen, dass die Warmwasserheizung des Golfstroms ausgeschaltet wurde. Die darauf folgende 1200 Jahre währende Mini-Eiszeit, die als Jüngere Dryas bekannt ist, brachte die gesellschaftliche Entwicklung zum Stillstand und beendete die ersten zaghaften Ansätze eines sesshaften bäuerlichen Lebens im Fruchtbaren Halbmond. Die Jüngere Dryas lässt jede andere weltweite Kältephase nach ihr als so harmlos erscheinen, dass es sich nicht einmal gelohnt hätte, dafür einen Pullover aus dem Schrank zu holen.

Die Folgen, die ein Naturereignis vom Ausmaß der Jüngeren Dryas irgendwann innerhalb der letzten Jahrtausende gehabt hätte, sind so schrecklich, dass man sie sich gar nicht genauer ausmalen möchte. Über fast ewige Zeiten wären die jährlichen Ernten ausgefallen und Menschen zu Hundertmillionen verhungert. Weite Teile Europas, Nordamerikas und Zentralasiens wären durch Massenabwanderungen entvölkert worden. Die daraus folgenden Kriege, politischen Wirren und Seuchen hätten alles bis dahin Gesehene in den Schatten gestellt. Es wäre gewesen, als hätten die fünf apokalyptischen Reiter ihre Rosse gegen Panzer eingetauscht. Eine dezimierte, frierende und verängstigte Bevölkerung hätte sich dicht um den Äquator zusamamengedrängt, auf Regen gehofft und der ausgedörrten Erde die Nahrung zum Leben abgetrotzt. Jahrtausende der gesellschaftlichen Entwicklung wären zunichte gemacht worden.

Auch andere Katastrophenszenarien sind denkbar. So haben Astronomen mit einer Vorliebe fürs Morbide ausgerechnet, dass der Einschlag eines Asteroiden von eineinhalb Kilometern Durchmesser der Sprengkraft von 100 Milliarden Tonnen TNT entsprechen würde. Über den Verheerungsgrad der Folgen gehen die Meinungen auseinander. Gewiss ist nur, dass sich vorübergehend dichte Staubwolken in der Stratosphäre sammeln und das Sonnenlicht weitgehend von der Erde fernhalten würden. Millionen Menschen würden verhungern. Die durch den Einschlag entstehenden Stickstoffoxide würden die Ozonschicht zerstören, sodass die Überlebenden schutzlos der mörderischen ultravioletten Strahlung ausgeliefert wären. Würde ein Asteroid von drei Kilometern Durchmesser auf die Erde stürzen, so wären die Folgen eindeutiger. Die Wucht des Einschlags würde der Sprengkraft von zwei Billionen Tonnen TNT entsprechen, und das würde vermutlich kein Mensch überleben.

Zum Glück wurden uns keine solchen Hindernisse in den Weg gelegt, also hat es wenig Sinn, sich grausige Gedanken darüber zu machen, wie schlimm es hätte kommen können. Asteroideneinschläge und Eiszeiten sind anders als Kriege und kulturelle Muster: Wir haben (oder hatten zumindest bis vor kurzem) keinen Einfluss darauf. Kein vertrottelter Stümper, keine kulturelle Entwicklung und kein Zufall wäre in der Lage gewesen, genügend Schmelzwasser herbeizuzaubern, um damit den Golfstrom auszuschalten, ergo hätte es keine zweite Jüngere Dryas geben können, und selbst die pessimistischsten Astronomen gehen davon aus, |554|dass die Erde nur alle paar 100 000 Jahre von einem kilometergroßen Asteroiden getroffen wird.

Tatsächlich gibt es fast nichts, was ein vertrottelter Stümper oder einer der anderen genannten Größen irgendwann im Laufe der Geschichte hätte anstellen können, um eine Katastrophe von biblischem Ausmaß herbeizuführen. Auch die blutigsten Kriege, die wir selbst über die Menschheit gebracht haben, die Weltkriege des 20. Jahrhunderts, unterstrichen nur machtpolitische Strömungen, die bereits in Gang gesetzt waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts forderten die USA, ein neuer subkontinentaler Industriestaat, die Imperialmächte Westeuropas heraus. In den Weltkriegen ging es hauptsächlich um die Frage, wer an die Stelle Westeuropas treten würde. Die USA selbst? Die Sowjetunion, in der die Industrialisierung in den 1930er Jahren durchgepeitscht wurde? Nazideutschland, das in den 1940er Jahren drauf und dran war, ein eigenes Subkontinentalreich zu erobern? Im Osten versuchte Japan in den 1930er und 1940er Jahren, ein Subkontinentalreich an sich zu bringen und zu industrialisieren, um den Westen aus seiner Vormachtstellung zu verdrängen. Nachdem das misslungen war, industrialisierte China sein bereits bestehendes subkontinentales Imperium – in den 1950er und 1960er Jahren mit katastrophalen Auswirkungen und seit den 1980er Jahren mit beeindruckendem Erfolg. Es ist schwer vorstellbar, dass die europäischen Seemächte dieser Konkurrenz auf Dauer standgehalten hätten. Dagegen sprechen allein schon die antikolonialistischen Erhebungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Afrika bis Indochina aufflammten, sowie die – im Vergleich zu den neuen Mächten – stagnierende Bevölkerung und Industrie in Westeuropa.

Hätten sich die europäischen Mächte 1914 und 1939 nicht von den Klippen gestürzt, so hätten ihre Imperien wahrscheinlich länger Bestand gehabt. Hätten sich die USA 1919 nicht ihren globalen Verpflichtungen entzogen, so wären die Imperialreiche möglicherweise noch schneller zerschlagen worden. Hätte Hitler Stalin und Churchill besiegt, so wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Vielleicht aber auch nicht. Der Roman Vaterland von Robert Harris3 macht dies auf faszinierende Weise deutlich. Der Thriller spielt im Jahr 1964 in Deutschland, in einem Deutschland allerdings, das, soviel wird schnell klar, den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Alles ist auf unheimliche Weise anders. Die Nationalsozialisten haben nicht nur die meisten, sondern alle europäischen Juden ermordet. Hitlers Architekt Albert Speer hat die Träume seines Führers wahr werden lassen und ein neues Berlin aus dem Boden gestampft – im Zentrum eine Siegesallee, die doppelt so lang ist wie die Pariser Champs-Élysées. Sie führt zum größten Prachtbau der Welt, in dem Hitler Reden unter einer Kuppel hält, die so hoch ist, dass sich Wolken darin bilden können. Doch im Laufe der Geschichte entfaltet sich eine Szenerie, die auf noch unheimlichere Weise vertraut ist. Zwischen den USA und dem totalitären Großdeutschland, das vom Rhein bis zum Ural reicht, herrscht Kalter Krieg. Die beiden Großmächte belauern sich gegenseitig misstrauisch hinter ihren aufgereihten Atomraketen, führen Stellvertreterkriege, lassen |555|Vasallenstaaten in der Dritten Welt nach ihrer Pfeife tanzen und tasten sich vorsichtig an eine Annäherung heran. In mancher Hinsicht ist das alles nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt.

Die Weltkriege des 20. Jahrhunderts hätten nur dann einen vollkommen anderen Ausgang nehmen können, wenn sie in einen totalen atomaren Vernichtungskrieg geführt hätten. Hätte Hitler Atombomben gehabt, so hätte er sie wohl auch eingesetzt. Aber zum Glück für die Welt strich er 1942 praktisch das gesamte Atomforschungsprogramm. Damit blieb es den USA überlassen, ungeahndet zwei Atombomben über Japan abzuwerfen. Nachdem auch die Sowjets 1949 versuchsweise ihre erste Atombombe gezündet hatten, rückte die Katastrophe immer mehr in den Bereich des Möglichen. Selbst 1986, als das Wettrüsten seinen Höhepunkt erreicht hatte, brachten sämtliche atomaren Sprengköpfe der Welt zusammengenommen nur ein Achtel der Zerstörungskraft eines drei Kilometer großen Asteroiden auf, aber das war immer noch genug, um die Zivilisation der Gegenwart auszulöschen

Es ist kaum zu glauben, dass es Menschen gibt, die – wie der Vorsitzende Mao – in der Lage sind, vollkommen gleichmütig über die Möglichkeit eines Atomkrieges zu philosophieren. »Lasst uns überlegen«, sagte er 1957 auf der Moskauer Weltkonferenz, zu der sich die Staatsoberhäupter und Parteiführer der kommunistischen Welt versammelt hatten, »wie viele Menschen sterben werden, wenn ein Krieg ausbricht.« Und er fuhr fort:

Wenn das Schlimmste zum Schlimmen käme und die Hälfte der Menschheit stürbe, bliebe doch die andere Hälfte, während der Imperialismus bis auf den Grund ausgetilgt wäre und die ganze Menschheit sozialistisch werden würde; in einer gewissen Zahl von Jahren würde es wieder 2,7 Milliarden Menschen geben und letztlich sogar mehr.4

Zum Glück für uns alle kamen die Männer, die in den USA und in der Sowjetunion die Entscheidungen zu treffen hatten, zu der Erkenntnis, dass die Gefahr eines Atomkrieges nur durch gegenseitige nuklearer Abschreckung (MAD – Mutually Assured Destruction, »gegenseitig zugesicherte Zerstörung«) abzuwenden sei, ein Gleichgewicht des Schreckens, in dem ein einziger falscher Schritt allenthalben Zerstörung nach sich ziehen musste. Die Regeln dieses Spiels blieben beängstigend undurchsichtig, und die Welt erlebte ein paar brenzlige Momente, vor allem im Herbst 1962, als John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow kurz davor waren, diese ungeschriebenen Regeln zu verletzen. Chruschtschow hatte, vom Säbelrasseln der Amerikaner aufgeschreckt, Raketen auf Kuba stationiert, woraufhin Kennedy, nicht minder besorgt, mit einer Blockade des Inselstaates reagierte. Sowjetische Kriegsschiffe näherten sich bis auf wenige Meilen der amerikanischen Blockadelinie, die aus Zerstörern, Kreuzern und einem Flugzeugträger bestand. Zu diesem Zeitpunkt lag die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe Kennedys Schätzung zufolge bei 1:3, wenn nicht gar bei 1:2. Und dann, am Mittwoch, dem 24. Oktober, gegen zehn Uhr morgens, spitzte sich die Lage plötzlich zu. Während |556|Kennedy in angespanntem Schweigen in der Runde seines Beraterstabes saß, erreichte ihn die Nachricht, ein sowjetisches U-Boot kreuze den Kurs des Flugzeugträgers. Welche Absicht konnte dahinter stecken, wenn nicht ein Angriff? Der Präsident »hob die Hand und legte sie über seinen Mund. Er ballte sie zur Faust und öffnete sie wieder. Sein Gesicht wirkte durchfurcht, seine Augen fast grau, mit gequältem Ausdruck«5, erinnerte sich sein Bruder Robert später. Als nächster Schritt würde der Abschuss von 4000 Gefechtsköpfen erfolgen. Doch das sowjetische U-Boot griff nicht an. Die Uhr tickte, und um 10:25 Uhr verlangsamten die sowjetischen Schiffe ihre Fahrt und drehten dann ab. Der Ernstfall trat nicht ein.

Dreißig Jahre lang brachten Spiele mit vollem Risiko und grobe Schnitzer die Welt beängstigend oft an den Rand des Abgrunds, aber es kam nie zum Schlimmsten. Seit 1986 wurden die weltweiten Bestände an Atomsprengköpfen um zwei Drittel verringert, und ein weiterer Abbau scheint derzeit – wir schreiben Anfang 2010 – im Bereich des Möglichen zu liegen. Die Atomwaffen in den Arsenalen der US-Amerikaner und der Russen reichen immer noch aus, um die Menschheit auszurotten. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges ist wesentlich geringer als in den 40 Jahren, in denen das Gleichgewicht des Schreckens die Weltpolitik beherrschte. Die Bedingungen der Biologie, Soziologie und Geographie setzen ihr Webmuster fort; die Geschichte geht weiter.

Asimovs Geschichte Und Finsternis wird kommen … taugt bei näherem Hinsehen zumindest bis jetzt nicht wirklich als Modell, um den Lauf der Geschichte zu erklären, aber vielleicht ist sein Foundation-Zyklus besser dafür geeignet. Irgendwann in ferner Zukunft, erzählt Asimov, reist ein junger Mathematiker namens Hari Seldon zum Planeten Trantor, dem mächtigen Zentrum eines galaktischen Imperiums, das seit 12 000 Jahren besteht. Hier stellt er auf dem Zehnjahreskongress der Mathematiker die Idee einer von ihm entwickelten neuen Wissenschaft namens Psychohistorik vor. Im Prinzip, so erklärt er, könne man, wenn man herkömmliche Geschichtswissenschaft, Psychologie und Statistik miteinander verbinde, herausfinden, welche Kräfte die Menschen antreiben, und auf der Grundlage dieses Wissens die Zukunft vorhersagen.

Seldon wird nun aus der Provinz seines Heimatplaneten auf einen Lehrstuhl an der größten Universität auf Trantor berufen und entwickelt dort die Methoden der Psychohistorik weiter. So gelangt er zu der Schlussfolgerung, dass der Niedergang des Imperiums und ein 30 000 Jahre währendes dunkles Zeitalter bevorstehen, bevor ein zweites Imperium zur Blüte kommen wird. Der Kaiser macht Seldon zu seinem Ersten Minister, und in dieser hohen Position gründet dieser eine Denkfabrik, der er den Namen Foundation, was sowohl »Grundlage« als auch »Stiftung« bedeutet, gibt. Die Wissenschaftler, die darin arbeiten, tragen |557|alles Wissen der Welt in einer Encyclopedia Galactica zusammen und entwerfen auf der Grundlage dieses Wissens einen Masterplan, der es ermöglichen soll, das neue Imperium schon nach 1000 Jahren auferstehen zu lassen.

Der Foundation-Zyklus begeistert Science-Fiction-Fans seit einem halben Jahrhundert, aber unter Historikern ist Hari Seldon eine gern belächelte Witzfigur. Nur in Asimovs blühender Fantasie, so sagen sie, kann man aus dem, was schon geschehen ist, darauf schließen, was in der Zukunft passieren wird. Viele Historiker bestreiten überhaupt, dass sich in der Geschichte so etwas wie größere Muster abzeichnen, und auch diejenigen, die das nicht gänzlich in Abrede stellen, halten es im Allgemeinen für unmöglich, solche Muster aufzuspüren. Geoffrey Elton, der nicht nur an der altehrwürdigen Universität Cambridge einen Lehrstuhl für Gegenwartsgeschichte innehatte, sondern auch kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es darum ging, in geschichtswissenschaftlichen Fragen Position zu beziehen, sprach sicher vielen aus der Seele, als er behauptete: »Die aufgezeichnete Geschichte umfasst nicht mehr als etwa 200 Generationen. Selbst wenn der Geschichte ein größerer Plan zugrunde liegt, muss gesagt werden, dass wir nicht erwarten können, ihn aus dem so kleinen Bruchteil der uns bekannten Geschichte zu erschließen.«6

Ich habe in diesem Buch zu zeigen versucht, dass sich Historiker unter Wert verkaufen. Wir müssen uns nicht auf die 200 Generationen beschränken, innerhalb derer die Menschen schriftliche Aufzeichnungen gemacht haben. Wenn wir unseren Blick erweitern und archäologische, genetische und linguistische Beweise – die Erkenntnisse also, um die es in den ersten Kapiteln ging – einbeziehen, bekommen wir viel mehr von der Geschichte zu sehen. So viel, dass wir sogar auf 500 Generationen zurückblicken können. Und eine so gewaltige Zeitspanne gibt uns durchaus die Möglichkeit, ein paar Muster zu erkennen.

Und nun möchte ich mit Hari Seldon vorschlagen, dass wir, wenn wir schon einmal bei der Frage nach historischen Mustern sind, die Vergangenheit heranziehen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen.