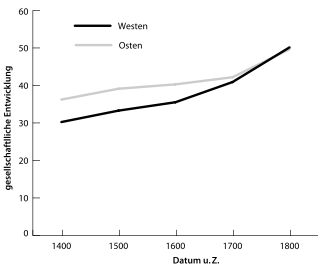

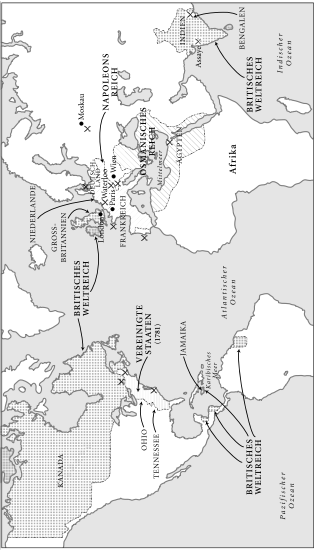

»Die steigende Flut hebt alle Schiffe«, hat John F. Kennedy einmal gesagt.1 Und nie hatte dieser Satz mehr Gültigkeit als in den 300 Jahren zwischen 1500 und 1800, als das Schiff der gesellschaftlichen Entwicklung im Westen wie im Osten unaufhaltsam nach oben getragen wurde (Abbildung 9.1.). Um 1700 stieß es hier wie da an die Obergrenze, die bis dahin bei 43 Punkten gelegen hatte, um 1750 ließ es diese bereits hinter sich.

Kennedys berühmt gewordener Ausspruch stammt aus einer Rede, die er anlässlich der Einweihung eines neuen Staudamms in Herber Springs, Arkansas, gehalten hat. Das Projekt wurde von seinen Gegnern als Wahlkreisgeschenk erster Güte kritisiert: Klar, sagten sie, die steigende Flut hebt alle Schiffe, aber manche hebt sie schneller als andere. Auch das hatte zwischen 1500 und 1800 mehr Gültigkeit als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Im Osten beschleunigte sich die gesellschaftliche Entwicklung um ein Viertel, aber im Westen stieg sie doppelt so schnell an. 1773 (oder irgendwann zwischen 1750 und 1800, wenn man eine vernünftige Fehlertoleranz zugrunde legt) zog der Westen hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Entwicklung am Osten vorbei und beendete damit das 1200 Jahre währende Zeitalter des Ostens.

Historiker streiten erbittert um die Fragen, warum die Flut nach 1500 weltweit so rasant anstieg und warum sich das Schiff des Westens als so besonders auftriebsstark erwies. In diesem Kapitel versuche ich zu zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fragen gibt und dass, wenn man sie im richtigen, nämlich langfristigen Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet, die Antworten darauf gar nicht mehr so sehr im Dunkeln liegen.

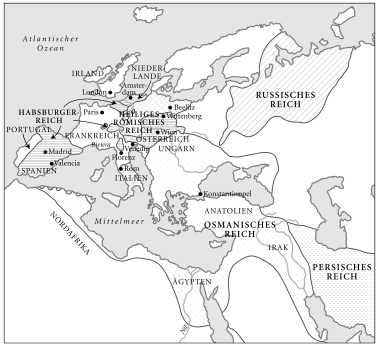

Es dauerte eine Weile, bis das Schicksal von Tomé Pires verwunden war. Erst 1557 fingen chinesische Beamte an, die portugiesischen Kaufleute zu tolerieren, die ihre Geschäfte in Macao eröffneten (Abbildung 9.2.), und obwohl die Niederlassungen der Portugiesen an den Küsten Asiens sich 1570 bereits bis ins japanische Nagasaki |420|erstreckten, blieben sie zahlenmäßig doch ein jämmerlich kleines Häufchen. Für die meisten Europäer blieben die Länder des fernen Ostens sagenumwobene Orte, für die meisten Asiaten war Portugal nicht einmal das.

Abbildung 9.1: Manche Schiffe schwimmen besser als andere

Im 18. Jahrhundert trieb die steigende Flut der sozialen Entwicklung den Osten wie den Westen über den Pegel hinaus, der bis dahin die Obergrenze organischer Wirtschaftssysteme gebildet hatte. Aber den Westen trieb sie stärker, weiter und schneller voran. Dem Index zufolge übernahm der Westen 1773 wieder die Führung.

Wenn diese europäischen Abenteurer im 16. Jahrhundert überhaupt einen Einfluss auf das Leben der Menschen im Osten hatten, dann wegen der erstaunlichen Pflanzen aus der Neuen Welt – Mais, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Erdnüsse –, die sie im Gepäck hatten. Sie gediehen da, wo sonst nichts wuchs, hielten auch dem schlechtesten Wetter stand und sättigten die Bauern und ihre Tiere aufs Angenehmste. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurden von Irland bis zum Gelben Fluss Millionen Hektar Land damit bepflanzt.

Vermutlich kamen sie gerade zur rechten Zeit. Das 16. Jahrhundert war kulturell ein goldenes Zeitalter für den Osten wie für den Westen. In den 1590er Jahren (zugegebenermaßen einem besonders guten Jahrzehnt) konnten sich die Bürger Londons Theaterstücke wie Shakespeares König Heinrich der Fünfte, Julius Caesar und Hamlet ansehen oder sie konnten preiswerte religiöse Traktate wie John Foxes blutrünstig bebildertes Buch der Märtyrer lesen, die zu Tausenden aus den neuen Druckerpressen kamen. Auf der anderen Seite Eurasiens konnten die Bewohner Beijings den zwanzigstündigen Päonien-Pavillon von Tang Xianzu, die bis heute |421|meistaufgeführte klassische chinesische Oper, bestaunen oder sich in die Lektüre der Reise nach Westen vertiefen (der Saga in hundert Kapiteln von einem Affen, einem Schwein und einem Shrek-ähnlichen Dämon namens Sha Wujing, die im 7. Jahrhundert einen Mönch auf seiner Suche nach Buddha nach Indien begleiten und ihn unterwegs aus zahllosen Gefahrensituationen retten).

Abbildung 9.2: Eine dicht besiedelte Welt

Der Osten in der Zeit der steigenden Flut, 1500–1700

Aber hinter der glänzenden Fassade lag einiges im Argen. Der Schwarze Tod hatte mindestens ein Drittel der Bevölkerung in den Kerngebieten des Westens und des Ostens dahingerafft, und nach 1350 hemmten immer neue Epidemien ein Jahrhundert lang ein neuerliches Wachstum der Bevölkerung. Zwischen 1450 und 1600 stieg jedoch die Zahl der hungrigen Mäuler hier wie dort auf nahezu das Doppelte an. »Die Bevölkerungszahl ist so hoch wie noch niemals zuvor in |422|der Geschichte«, wusste ein chinesischer Gelehrter 1608 zu berichten.2 Im fernen Frankreich machte man die gleiche Beobachtung. Hier vermehrten sich die Menschen »wie Mäuse in der Scheune«, wie man im Languedoc zu sagen pflegte.

Angst war immer ein Antriebsmotor der gesellschaftlichen Entwicklung. Mehr Kinder bedeuteten kleinere Ackerparzellen oder mehr Erben, die in die Röhre guckten, und sie bedeuteten unweigerlich größere Sorgen. Die Bauern jäteten und düngten ihre Felder häufiger, stauten Bäche, bohrten Brunnen, webten mehr Stoff und versuchten mehr Kleidungsstücke zu verkaufen. Viele ließen sich in Randgebieten nieder und rangen steinigen Hängen und versandeten Böden, die ihre Eltern keines Blickes gewürdigt hätten, das Nötigste für ein noch so karges Leben ab. Andere kehrten den dicht besiedelten Kerngebieten den Rücken und ließen sich in abgelegenen, von jeglicher Zivilisation noch unberührten Grenzregionen nieder. Doch auch wenn sie die Wunderpflanzen aus der Neuen Welt anbauten, schienen die Erträge nie zu reichen.

Das 15. Jahrhundert, in dem es wenig Arbeitskräfte, dafür aber umso mehr fruchtbares Land gegeben hatte, verblasste allmählich zur undeutlichen Erinnerung: glückliche Tage, Fleisch vom Rind und vom Schwein, Krüge voll Bier und Wein. Damals, so bemerkte der Präfekt eines Landkreises in der Nähe von Nanjing im Jahr 1609, sei alles besser gewesen: »Die Menschen waren vollkommen autark: Jede Familie besaß ein Wohnhaus, ein Stück Land für den Ackerbau, einen Hang zum Sammeln von Feuerholz sowie einen Garten für die Gemüsezucht.« Doch nun sei alles anders: »Neun von zehn Menschen sind verarmt, die Habgier kennt keine Grenzen, Menschen fügen ihresgleichen Schaden zu … welch ein Jammer!«3 Und in Deutschland war die Situation Mitte des 16. Jahrhunderts ähnlich drastisch: »In Schwaben hat sich laut Heinrich Müller (1550) die Ernährung des Landvolks drastisch verschlechtert. Anstelle der reichlichen Mahlzeiten von einst, die täglich Fleisch umfassten und an Festtagen wie Kirchweih zur Schlemmerei ausarteten, machen sich überall Teuerung und Mangel bemerkbar. Selbst die Kost der reichsten Bauern, so der Autor, ist fast schlechter als die der Tagelöhner und Knechte von anno dazumal.«4

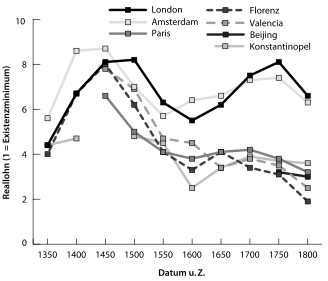

In dem englischen Märchen Dick Whittington und seine Katze (das wie viele solcher Geschichten seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat) findet ein armer Junge vom Land sein Glück in London, aber im wirklichen Leben kamen viele der hungrigen Millionen, die es auf der Suche nach Arbeit in die Großstädte verschlug, nur vom Regen in die Traufe. Abbildung 9.3 zeigt, wie sich die städtischen Reallöhne (das heißt die Kaufkraft der Verbraucher, angepasst an inflationäre Prozesse) nach 1350 entwickelten. Die grafische Darstellung stützt sich auf die Ergebnisse von Wirtschaftshistorikern, die in jahrelanger detektivischer Arbeit bruchstückhafte alte Aufzeichnungen entziffert haben, niedergeschrieben in einem babylonischen Gewirr von Sprachen und einem noch größeren Durcheinander von Maßeinheiten. Erst seit dem 14. Jahrhundert wurde statistisches Zahlenmaterial in europäischen Archiven so dokumentiert, dass man daraus genauer auf die Einkommensentwicklung |423|schließen kann, für China gilt dies erst von 1700 an. Aber trotz der lückenhaften Dokumentation und der vielen sich überschneidenden Linien ist zumindest für den Westen eine eindeutige Tendenz zu erkennen. In dem Jahrhundert nach der großen Pestepidemie verdoppelten sich die Löhne in etwa in allen Gebieten, aus denen uns Zahlen vorliegen, fielen jedoch, als die Bevölkerung wieder zu wachsen begann, fast wieder auf den Stand zurück, auf dem sie vor dem Schwarzen Tod gewesen waren. Die Florentiner, die in den 1420er Jahren die Steine für Filippo Brunelleschis Kathedrale schleppten und ihre mächtige Kuppel errichteten, ließen sich Fleisch, Käse und Oliven schmecken; die Männer, die 1504 Michelangelos David an seinen Standort wuchteten, mussten sich mit trockenem Brot begnügen. Ein Jahrhundert später konnten sich ihre Urenkel glücklich schätzten, wenn sie auch nur das bekamen.

Mittlerweile hatte der Hunger Eurasien fest im Griff. Eine schlechte Ernte, eine falsche Entscheidung oder einfach nur Pech konnten eine arme Familie zwingen, sich von dem zu ernähren, was sie mühselig ergattern mussten: in China Spreu und Bohnenhülsen, Baumrinde und Wildkräuter, in Europa Kohlstrünke, Wildkräuter und Gras. Kamen mehrere ungünstige Umstände zusammen, konnte dies zur Folge haben, dass Tausende ihre Nahrung auf der Straße zusammenbetteln mussten und dass die Schwächsten verhungerten. Es ist sicher kein Zufall, dass die Protagonisten der ältesten europäischen Volksmärchen (wie beispielsweise Dick Whittington) nicht von goldenen Eiern und gen Himmel wachsenden Zauberbohnen träumten, sondern von echten Eiern und echten Bohnen. Ein voller Magen war alles, was sie sich von den guten Feen wünschten.

Im Westen wie im Osten verhärteten diejenigen, die sich noch leidlich über Wasser halten konnten, ihr Herz gegen Bettler und Vagabunden, die sie in Armenhäuser und Gefängnisse steckten, in unwirtliche Grenzregionen abschoben oder in die Sklaverei verkauften. Das war zwar herzlos, ganz ohne Zweifel, aber die Menschen, denen es nur ein bisschen besser ging, fühlten sich von ihren eigenen Sorgen derart bedrängt, dass sie sich nicht um das Schicksal anderer kümmern konnten. Wenn die Zeiten schlecht sind, schrieb 1545 ein Mann im Jangtse-Delta an einen Freund, »wird den Ärmsten die Steuerschuld erlassen, aber die Wohlhabenden werden so geschröpft, dass sie ebenfalls verarmen«5. Den Kindern ehemals angesehener Familien drohte ein unaufhaltsamer sozialer Abstieg.

Die Söhne der Adeligen suchten sich neue Betätigungsfelder, um in dieser kälter gewordenen Welt um Wohlstand und Macht zu wetteifern, und ihre offene Missachtung der Traditionen empörte die Konservativen im Lande. »Immer häufiger werden ausgefallene Kleider und Hüte getragen«, bemerkte ein chinesischer Beamter indigniert, »und es gibt sogar einige, die Kaufleute werden!«6 Schlimmer noch, ließ sich einer seiner Kollegen vernehmen, selbst ehemals ehrbare Leute

sind verrückt nach Reichtum und Einfluss. … Sie gefallen sich darin, Beschuldigungen zur Anzeige zu bringen, und benutzen ihre Macht, um ihre Argumente mit solchem |424|Nachdruck vorzutragen, dass man nicht mehr zwischen Rechtschaffenheit und Betrug unterscheiden kann. Verschwenderisch und vorzugsweise elegant gekleidet wandern sie in ihren weißen Seidengewändern umher, sodass man kaum noch sagen kann, wer ein Ehrenmann ist und wer ein Schuft.7

Abbildung 9.3: Arm oder reich

Die Entwicklung der Reallöhne ungelernter Arbeiter in sechs europäischen Städten sowie in Beijing von 1350–1800. Jede Stadt und jedes Gewerbe hat ihre beziehungsweise seine eigene Geschichte, aber wo immer eine Auswertung möglich ist, zeigt sich, dass die Kaufkraft der Arbeiter, nachdem sie sich zwischen 1350 und 1450 verdoppelt hatte, bis 1550 oder 1600 wieder auf den Stand zurückfiel, den sie vor 1350 gehabt hatte. Aus Gründen, die sich im Laufe dieses Kapitels noch erschließen werden, entfernt sich die Kurve der Großstädte im Nordwesten Europas von 1600 an immer weiter von allen anderen. (Für Paris und Valencia liegen Daten erst von 1450, für Beijing von 1750 an vor, und im Zahlenmaterial für Konstantinopel klafft verständlicherweise um 1453, als die Osmanen die Stadt eroberten, eine Lücke.) Daten aus Allen 2006 b.

Große Unruhe herrschte insbesondere unter den Beamten. Die Ränge des Adels blähten sich immer mehr auf, aber die Zahl der Beamtenposten stieg nicht an, und als die dornigen Tore zur Bildung sich als zunehmend undurchlässig erwiesen, fanden die Wohlhabenden Mittel und Wege zu bewirken, dass Reichtum mehr zählte als Gelehrsamkeit. »Arme Studenten, die einen Platz bei den Prüfungen zu ergattern hofften, wurden von den Beamten abgewiesen, als wären sie Flüchtlinge und Hungerleider«, klagte ein Provinzbeamter.8

|425|Es waren harte Zeiten, sogar an der Spitze der Hierarchie, für die Monarchen selbst. Theoretisch waren steigende Bevölkerungszahlen gut für die Regierung – mehr Bürger, denen man Steuern aufbürden, mehr Soldaten, die man zum Dienst verpflichten konnte –, aber in der Praxis lagen die Dinge nicht so einfach. Hungernde Bauern, die keinen Ausweg mehr sahen, konnten aufbegehren, statt brav ihre Steuern zu zahlen, und der aufsässige, untereinander zerstrittene Adel tat es ihnen nicht selten gleich. (Vor allem Beamtenanwärter, die in den Prüfungen durchgefallen waren, entwickelten eine bemerkenswerte Vorliebe dafür, als Rebellen wieder in Erscheinung zu treten).

Das Problem war so alt wie die Regierungsform der Monarchie selbst, und die meisten Könige des 16. Jahrhunderts griffen auf altbewährte Lösungsstrategien zurück: Zentralisierung und Expansion. Japan war in dieser Hinsicht ein Extrembeispiel. Hier war die politische Führung im 15. Jahrhundert vollkommen zusammengebrochen. Dörfer, buddhistische Klöster und sogar einzelne Stadtteile hatten eigene Regierungen ausgerufen und Schlägertrupps angeheuert, die für ihre Sicherheit sorgen oder die Nachbarschaft ausplündern sollten.1* Im 16. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung an, es entbrannten erbitterte Kämpfe um die Ressourcen, und aus dem Heer kleinerer Regenten traten einige große Gebieter hervor. Die ersten portugiesischen Gewehre erreichten Japan 1543 (eine Generation früher also als die Portugiesen selbst), und in den 1560er Jahren waren japanische Waffenschmiede in der Lage, hervorragende eigene Musketen herzustellen – gerade rechtzeitig, um den ohnehin schon mächtigen Herren, die es sich leisten konnten, ihre Krieger zu bewaffnen, zu noch mehr Macht zu verhelfen. Im Jahr 1582 machte sich einer der Feldherren, Toyotomi Hideyoshi, faktisch zum Shogun über das gesamte Inselreich.

Hideyoshi rief seine zerstrittenen Landsleute auf, alle Waffen abzuliefern, und versprach ihnen, diese einzuschmelzen und aus dem Metall die größte Buddhastatue der Welt zu gießen. Das, so erklärte er, gereiche »zum Wohle der Menschen nicht nur in diesem, sondern auch im jenseitigen Leben«9. Welche religiösen Motive er auch immer gehabt haben mag – eines lag auf der Hand: Die Entwaffnung der Bevölkerung war ein gewaltiger Schritt hin zur Zentralisierung des Staates, bot sie der Regierung doch eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Volkszählung durchzuführen, das Land zu vermessen, Steuern festzulegen und Personen zum Kriegsdienst zu verpflichten. Fünf Jahre später sah Hideyoshi die Lösung aller seiner Probleme in der Expansion und beschloss daher, China zu erobern. Abermals fünf Jahre später landeten seine Truppen – etwa eine Viertelmillion Mann stark und mit modernsten Musketen bewaffnet – in Korea, wo sie zunächst alles niederwalzten, was sich ihnen in den Weg stellte.

Das Chinesische Reich war in der Expansionsfrage tief gespalten. Einige Ming-Kaiser bemühten sich wie Hideyoshi in Japan, ihren maroden Haushalt zu sanieren |426|und zu expandieren. Sie führten Volkszählungen durch, versuchten auszutüfteln, wer wofür Steuern zu entrichten hatte, und wandelten komplizierte Arbeits- und Getreideabgabeverpflichtungen in einfache Silberzahlungen um. Die Beamten jedoch lehnten solche Umtriebe mit überwältigender Mehrheit ab. Jahrhundertealte Traditionen, so argumentierten sie, hätten gezeigt, dass der ideale Herrscher still (und kostengünstig) im Zentrum des Geschehens sitze und das Land durch sein moralisches Vorbild regiere. Er führe keine Kriege, und noch weniger schröpfe er den Landadel, die Familien also, denen die meisten Beamten entstammten. Volkszählungen und Steuerregister, diese Lieblingssteckenpferde des Japaners Hideyoshi, könne man getrost vergessen.

Tatendurstigere Kaiser rieben sich in diesem bürokratischen Sumpf auf. Manchmal war das, was bei ihren Bemühungen herauskam, komisch. Als beispielsweise Kaiser Zhengde 1517 darauf beharrte, gegen die Mongolen in den Krieg zu ziehen, scheiterte er am diensthabenden Beamten an der Großen Mauer, der sich weigerte, die Tore zu öffnen, weil ein Kaiser nach Beijing gehöre. Manchmal entbehrten die Dinge aber auch jeglicher Komik. So ließ Zhengde bei anderer Gelegenheit seine leitenden Beamten wegen Aufsässigkeit auspeitschen, was einige von ihnen das Leben kostete.

Die wenigsten Kaiser verfügten über die Tatkraft eines Zhengde, und anstatt gegen Beamte und Landadelige mobil zu machen, ließen sie die Steuerlisten vor sich hin modern. Als ihnen das Geld ausging, zahlten sie keinen Sold mehr an die Truppen (1569 musste der stellvertretende Kriegsminister eingestehen, dass nur noch ein Viertel der in den Soldbüchern registrierten Soldaten auffindbar waren). Schließlich war es billiger, die Mongolen zu bestechen, als mit ihnen Krieg zu führen.

Auch die Zahlungen an die Kriegsflotte wurden eingestellt, obwohl dieser die Aufgabe oblag, den ausufernden Schwarzmarkt zu zerschlagen, der entstanden war, nachdem Hongwu im 14. Jahrhundert den privaten Seehandel verboten hatte. Entlang der Küste tätigten chinesische, japanische und portugiesische Schmuggler in Piratenmanier ihre lukrativen Geschäfte, deckten sich mit den modernsten Gewehren ein und schlugen damit die schlecht ausgerüstete Küstenwache, die ihnen das Handwerk legen sollte, mühelos in die Flucht. Nicht, dass sich die Küstenwache allzu große Mühe gegeben hätte; Schmiergelder von Schmugglern gehörten zu den Haupteinnahmequellen der Soldaten.

Die Szenerie an Chinas Küste ähnelte zunehmend bestimmten US-amerikanischen Krimiserien, in denen skrupellose Verbrecher, lokale Würdenträger und zwielichtige Politiker in einem Filz schmutziger Geschäfte miteinander verbunden sind. Ein rechtschaffener, aber reichlich naiver Gouverneur bekam dies am eigenen Leib zu spüren, als er, das Gesetz befolgend, eine Bande von Schmugglern hinrichten ließ, obwohl einer von ihnen der Onkel eines Richters war. Der Richter ließ sozusagen die Drähte glühen, der Gouverneur wurde seines Amtes enthoben und beging Selbstmord, als der Kaiser einen Haftbefehl für ihn ausstellte.

|427|In den 1550er Jahren verlor die Regierung endgültig die Kontrolle über die Küste. Aus Schmugglern wurden Piratenkönige, die 20 Städte beherrschten und sogar drohten, die kaiserlichen Gräber in Nanjing zu plündern. Am Ende bedurfte es einer ganzen Reihe politisch umsichtiger und unbestechlicher Personen, um ihrem Treiben ein Ende zu setzen. Mit einer 3000 Mann starken Geheimtruppe (nach Qi Jiguang, dem Anführer dieses Fähnleins der Aufrechten, »Qis Heer« genannt) führten die Reformer manchmal mit, manchmal auch ohne Unterstützung der Regierung einen Schattenkrieg, finanziert mit Hilfe von Steuergeldern einer städtischen Oberschicht, die ein Präfekt aus Yangzhou abzweigte und ihnen heimlich zukommen ließ. Qis Heer lieferte den Beweis, dass der Staat immer noch in der Lage war, sich gegen seine Feinde zu behaupten, sofern nur der Wille dazu vorhanden war, und sein Erfolg leitete eine (kurze) Phase der Reformen ein. Nach Nordchina versetzt, revolutionierte Qi die Verteidigungsanlagen der Großen Mauer, indem er Wehrtürme errichten2* und mit gut ausgebildeten Schützen bemannen ließ und diese durch Kampfwagen verstärkte, auf die Geschütze montiert waren – ähnlich den Wagenfestungen, mit denen die Ungarn ein Jahrhundert zuvor dem Ansturm der Osmanen getrotzt hatten.

In den 1570er Jahren reformierte der kaiserliche Großsekretär Zhang Juzheng, den viele für den fähigsten Staatsbeamten in der Geschichte Chinas halten, die Steuergesetzgebung, trieb Steuerschulden ein und modernisierte die Streitkräfte. Er förderte vielversprechende junge Männer wie Qi und wachte persönlich über die Erziehung des kindlichen Kaisers Wanli. Die kaiserlichen Schatzkammern füllten sich wieder und das Kriegsheer erholte sich, doch als Zhang 1582 starb, holte der Beamtenstand zum Vergeltungsschlag aus. Postum wurde Zhang diskreditiert, seine Gefolgsleute verloren ihre Ämter. Der verdienstvolle General Qi starb arm und vereinsamt, verlassen sogar von seiner Frau.

Kaiser Wanli aber verlor nun, da sein wichtigster Ratgeber das Zeitliche gesegnet hatte, zunehmend das Interesse an Staatsangelegenheiten und zog sich 1589 vollständig aus seiner kaiserlichen Verantwortung zurück. Er ergab sich der Völlerei, verschwendete ein Vermögen für Kleidung und wurde so dick, dass er ohne Hilfe nicht mehr aufstehen konnte. Ein Vierteljahrhundert lang gab er keine kaiserlichen Audienzen mehr, sondern ließ seine Minister und ausländische Staatsgäste vor dem leeren Thron ihren Kotau machen. Nichts wurde erledigt, weder wurden neue Beamte eingestellt noch alte befördert. 1612 war die Hälfte aller Staatsämter und -posten unbesetzt, und die Liste anhängiger Gerichtsverfahren reichte Jahre zurück.

So gesehen war es kein Wunder, dass Hideyoshi 1592 mit einem leichten Sieg rechnete. Aber ob es nun an seiner Kriegführung oder an der modernisierten |428|Flotte der Koreaner lag oder auch daran, dass sich das zur Hilfe geeilte chinesische Heer (vor allem die von Qi aufgebaute Artillerie) unerwartet gut schlug, jedenfalls geriet der Vormarsch der Japaner ins Stocken. Manche Historiker sind der Meinung, dass Hideyoshi China trotzdem besiegt hätte, wäre er nicht 1598 gestorben. So aber überlegten sich seine Generäle die Sache mit der Expansion noch einmal, verließen Korea stehenden Fußes und eilten zurück in die Heimat, um sich dem wichtigen Geschäft ihrer Grabenkämpfe untereinander zu widmen, während Wanli und sein Gefolge zum ebenso wichtigen Geschäft des mehr oder weniger Nichtstuns zurückkehrten.

Nach 1600 war man sich in den großen Reichen des östlichen Kerngebiets stillschweigend darin einig, dass die Beamten recht hatten: Zentralisierung und Expansion waren nicht die Lösung ihrer Probleme. Für China war die Nordgrenze zu den mongolischen Steppengebieten nach wie vor eine Herausforderung, in Südostasien bildeten europäische Piraten/Händler immer noch eine Bedrohung, aber Japan drohten – einmalig in der Geschichte der Menschheit – so wenig Gefahren, dass dort keine Schusswaffen mehr verwendet wurden und die Waffenschmiede des Landes wieder dazu übergingen, Schwerter (leider keine Pflugscharen) zu fertigen. Einen solchen Luxus konnte sich im Westen niemand leisten.

In mancher Hinsicht waren sich Osten und Westen im 16. Jahrhundert ziemlich ähnlich. Hier wie da wurde das Ursprungsgebiet der Zivilisation von einem mächtigen Reich beherrscht (das Gebiet des Gelben Flusses und des Jangtse im Osten vom chinesischen Kaiserreich der Ming-Dynastie, der östliche Mittelmeerraum im Westen vom Osmanenreich der Türken), während in den Randgebieten kleinere Staaten einen blühenden Handel trieben (Japan und südostasiatische Staaten im Osten, westeuropäische Staaten im Westen). Aber hier endeten auch schon die Übereinstimmungen. Anders als im zerstrittenen China zweifelte im Osmanischen Reich niemand daran, dass Expansion die Lösung aller Probleme war. Nach der Eroberung durch die Osmanen 1453 war die Einwohnerzahl Konstantinopels auf 50 000 zurückgegangen, stieg aber erneut sprungartig an, als die Stadt wieder zum Zentrum eines mächtigen Reiches wurde. Um 1600 lebten in Konstantinopels 400 000 Menschen, und sie benötigten – wie viele Jahrhunderte zuvor die römische Bevölkerung – die Früchte des gesamten Mittelmeerraums, um satt zu werden. Und wie die römischen Senatoren vor ihnen waren auch die osmanischen Sultane der Überzeugung, all diese Mahlzeiten seien am besten durch Eroberungszüge zu sichern.

Die Sultane verfolgten eine komplexe Strategie, die ihre Basis zum einen im westlichen Kerngebiet und zum anderen in den Steppen hatte. Das war das Geheimnis ihres Erfolgs. Sultan Süleyman I. schätzte die Stärke seiner Armee im |429|Jahr 1527 auf 75 000 Reiter, die meisten von ihnen Bogenschützen aus einer nomadischen Oberschicht, sowie 28 000 Janitscharen, vorwiegend christliche Sklaven, die als Musketiere ausgebildet und durch die Artillerie verstärkt wurden. Um die Reiter bei Laune zu halten, übertrugen ihnen die Sultane erobertes Land als Lehen; und um die Janitscharen zufriedenzustellen, das heißt ihnen pünktlich den vollen Sold auszahlen zu können, führten sie Landvermessungen durch, die selbst Hideyoshi in Staunen versetzt hätten, und lenkten die Geldflüsse aus den entsprechenden Steuereinnahmen bis auf den letzten Silberling.

Das alles erforderte einiges Verwaltungsgeschick, und so kam es, dass eine ständig wachsende Bürokratie die klügsten Köpfe des Reiches für sich beanspruchte, während die Sultane sehr gewieft konkurrierende Interessengruppen gegeneinander ausspielten. Im 15. Jahrhundert begünstigten sie meist die Janitscharen, zentralisierten die Regierung und pflegten eine weltoffene Kultur. Im 16. Jahrhundert neigten sie eher zur Aristokratie und zur Dezentralisierung und stärkten den Islam. Aber wichtiger als all dieses geschickte Lavieren und Protektionieren waren erfolgreiche Beutezüge, die alles am Laufen hielten. Die Osmanen brauchten den Krieg, und im Allgemeinen gingen sie auch als Sieger daraus hervor.

Die schwerste Prüfung erlebten sie an der östlichen Front. Jahrelang hatten sie sich mit immer wieder aufbrandenden Unruhen in Anatolien herumgeschlagen (Abbildung 9.4), wo sie von den kämpferischen schiitischen Rotköpfen1* als sunnitische Despoten geschmäht wurden. Bösartig wurde das Geschwür, als sich Ismail I., der Schah von Persien, 1501 selbst zum direkten Nachfahren des Kalifen und Imams Ali ibn Abi Talib erklärte. Diese schiitische Herausforderung lieferte den Hungrigen, Armen und Entrechteten des Reiches ein Ziel für ihre Wut, die sich so gewalttätig entlud, dass selbst hartgesottene Soldaten mit Entsetzen reagierten: »Sie machten alles nieder – Männer, Frauen und Kinder«, wusste ein Unteroffizier über die Aufständischen zu berichten, »sie bringen sogar Katzen und Hühner um.«10 Der türkische Sultan ließ die Schiiten von seinen Religionsgelehrten zu Häretikern erklären, und die Folge war, dass im gesamten 16. Jahrhundert ein Dschihad den anderen jagte.

Die Osmanen waren aufgrund ihrer überlegenen Feuerwaffen im Vorteil, und obwohl sie Persien nie vollständig unterwerfen konnten, schafften sie es doch, den weiteren Vormarsch der persischen Streitkräfte zu verhindern, wonach sie nach Südwesten abschwenkten, um 1517 mit Ägypten den Hauptgewinn einzuheimsen. So hatten die hungrigen Bürger Konstantinopels zum ersten Mal seit der islamischen Expansion, die gut 900 Jahre zurücklag, freien Zugang zum Nildelta, dem Brotkorb Ägyptens.

Aber wie jede Eroberungsmacht seit den Assyrern mussten auch die Osmanen feststellen, dass jeder gewonnene Krieg einen weiteren nach sich zieht. Um den Getreidehandel zwischen Ägypten und Konstantinopel wieder aufleben zu lassen, brauchten die Türken zum Schutz ihrer Handelsschiffe eine Kriegsflotte, doch ihre Siege über die verwegenen Piraten des Mittelmeers (Muslime wie Christen) trieben die Flotte immer weiter nach Westen. In den 1560er Jahren beherrschte das Osmanische Reich die gesamte nordafrikanische Küste und führte Seekriege gegen westeuropäische Streitkräfte. Überdies drangen die Türken tief ins europäische Binnenland vor, wo sie 1526 Ungarn eroberten und den König und viele seiner Adeligen töteten.

Im Jahr 1529 stand Sultan Süleyman mit seinem Heer vor Wien. Zwar gelang es ihm nicht, die Stadt einzunehmen, aber die Belagerung weckte in der christlichen Welt die Angst, die Osmanen könnten sich bald ganz Europa einverleiben. »Ich schaudere bei dem Gedanken, welchen Ausgang ein größerer Krieg haben würde«, schrieb ein Botschafter in Konstantinopel in einem Brief in die Heimat.

Abbildung 9.4: Die westlichen Reiche Das Habsburger, das Heilige Römische, das Osmanische und das Russische Reich um 1550.

|431|Sie verfügen über die gewaltigen Reichtümer ihres Reiches, Praxis und Erfahrung an den Waffen, ein erprobtes Heer, eine ungebrochene Reihe von Siegen. … Dem haben wir eine leere Staatskasse, Verschwendungssucht, verfallene Sitten und erschöpfte Ressourcen entgegenzusetzen … und, was das Schlimmste von allem ist, der Feind ist an Siege gewöhnt, wir an Niederlagen. Gibt es auch nur den geringsten Zweifel daran, wie ein Krieg ausgehen würde?11

Einige Europäer hegten diesen Zweifel sehr wohl, allen voran Karl V. aus dem Hause Habsburg, einer der superreichen Familien, die seit dem Schwarzen Tod in Mitteleuropa die Macht untereinander aufteilten. Durch geschickt eingefädelte Heiratsverbindungen und zeitlich fast übernatürlich günstig gelegene Todesfälle in der angeheirateten Verwandtschaft schafften es die Habsburger, sich von der Donau bis zum Atlantik auf diverse Königsthrone zu hieven, und 1516 fiel Karl das gesamte Erbe – Österreich, Teile von Deutschland, das heutige Tschechien, Süditalien, Spanien und die Niederlande, also die heutigen Staaten Belgien und Holland – in den Schoß. Mit all diesen Königskronen verfügte er nun über die besten Soldaten, die reichsten Städte und die führenden Bankhäuser Europas, und 1518 wählten ihn die deutschen Kurfürsten auch noch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Diese Krone, ein eher kurioses Relikt aus den Wirren des europäischen Mittelalters, war ein zweifelhafter Segen, denn das Heilige Römische Reich war, wie Voltaire in den 1750er Jahren bemerkt hat, »in keiner Weise heilig, noch römisch, noch ein Reich«12. Und im Allgemeinen kostete es mehr, die zänkische Schar der Kurfürsten in Zaum zu halten, als es der Thron wert war. Allerdings trat derjenige, der den Kaiserthron bestieg, das Erbe von Karl dem Großen an – keine Kleinigkeit, wenn man im Begriff stand, Europa gegen die Türken zusammenzuscharen.

In den Augen vieler Beobachter gab es für Westeuropa nur zwei Alternativen: Eroberung durch die Muselmanen oder Unterwerfung unter die Habsburger, die Einzigen, die als stark genug angesehen wurden, um die Türken aufzuhalten. Der Großkanzler Karls brachte es 1519 in einem Brief an den Kaiser auf den Punkt: »Sire, da Euch Gott diese ungeheure Gnade verliehen hat, Euch über alle Könige und Fürsten der Christenheit zu erhöhen zu einer Macht, die bisher nur Euer Vorgänger Karl der Große besessen hat, so seid Ihr auf dem Wege zur Weltmonarchie, zur Sammlung der Christenheit unter einem Hirten.«13

Hätte entweder der Botschafter oder der Großkanzler Recht gehabt, so hätte sich in Westeuropa schon bald das gleiche Bild geboten wie in den anderen Kerngebieten der Welt, die von einer großen Landmacht beherrscht wurden. Doch die Vorstellung, »unter einem Hirten« vereinigt zu sein, schreckte die Könige und Fürsten der christlichen Welt so sehr, dass einige von ihnen Präventivkriege gegen Karl führten, um dies zu verhindern. Frankreich verbündete sich gar mit den Türken gegen die Habsburger, und gemeinsam nahmen sie mit ihrer Flotte die französische Riviera unter Beschuss, die zu dieser Zeit zum Herrschaftsgebiet Kaiser Karls gehörte. Karl seinerseits sah sich durch all das natürlich gezwungen, |432|sich noch ernsthafter um die Versammlung der christlichen Schäflein zu bemühen.

Karl und sein Sohn Philipp II. brachten den größten Teil ihrer langen Regentschaft2* damit zu, gegen Christen, nicht gegen Muselmanen zu kämpfen. Anstatt aber eine westeuropäische Landmacht zu schaffen, entzweiten sie Europa mit ihren Kriegen, alte Feindschaften vertieften sich und neue entstanden. Als beispielsweise Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen am Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, war dies überhaupt nichts Besonderes; es war eine zu dieser Zeit gebräuchliche Art, theologische Streitthemen zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen zu machen (und Luthers Thesen waren, verglichen mit denen anderer Kirchenkritiker seit dem Schwarzen Tod, ausgesprochen gemäßigt). Doch in der aufgeladenen Atmosphäre der Zeit wurde aus Luthers Reformation eine politische und gesellschaftliche Erschütterung, die seine Zeitgenossen oft mit der Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten in der islamischen Welt verglichen.

Luther hatte auf Karls Unterstützung gehofft, doch in den Augen des Kaisers setzte ein vereintes christliches Reich eine ungeteilte Kirche voraus. An Luther gerichtet, ließ er verlauten: »Denn es ist sicher, dass ein einzelner Bruder irrt, wenn er gegen die Meinung der ganzen Christenheit steht, da sonst die Christenheit tausend Jahre oder mehr geirrt haben müsste. Deshalb bin ich entschlossen, meine Königreiche und Herrschaften, Freunde, Leib und Blut, Leben und Seele einzusetzen.«14 Und er handelte danach. Doch in einer Situation, in der ganz Europa für oder gegen die Habsburger in Waffen stand, erwies es sich als verhängnisvoll, die Differenzen innerhalb des Christentums zu leugnen. Millionen Christen sagten sich, sei es aus Überzeugung oder auch nur aus Unsicherheit, von der römisch-katholischen Kirche los. Protestanten und Katholiken brachten sich gegenseitig um, Protestanten brachten andere Protestanten um, und die Auslegungen des Protestantismus wurden immer vielfältiger. Die einen verkündeten die Ankunft eines neuen Heilands, die anderen riefen zur freien Liebe oder zum Kommunismus auf. Viele fanden einen gewaltsamen und grausamen Tod. Und alle machten sie den Habsburgern das Regieren schwerer – und teurer.

Da Menschen, die in ihren Feinden Handlanger des Teufels sehen, selten zu Zugeständnissen bereit sind, wurden aus kleinen Streitigkeiten große Konflikte, die kein Ende fanden und die Kriegsausgaben in schwindelnde Höhen trieben. Als für die Habsburger schließlich das untere Ende der Leiter erreicht war, war dies das Ende überhaupt: Sie konnten es sich einfach nicht leisten, Europa zu vereinigen.

In den Jahren 1555 und 1556 dankte Karl, erschöpft von seinen vielen Kriegen, stufenweise ab und teilte die Länder seines Herrschaftsbereiches auf: Ferdinand I., einer seiner Brüder, erhielt Österreich und später den Kaiserthron des Heiligen |433|Römischen Reiches, seinem Sohn Philipp übertrug er Spanien und die übrigen westeuropäischen Besitztümer. Es war ein kluger Schachzug: War der Habsburger Thron mit der spanischen Regentschaft identisch, konnte Philipp den Verwaltungsapparat straffen und sich auf das Wesentliche konzentrieren: das Geld.

Vierzig Jahre lang schuftete Philipp wie ein Ochse, um die Finanzen der Habsburger zu sanieren. Er war ein merkwürdiger Mensch. Stunden um Stunden verbrachte er in pedantischer Eintönigkeit auf dem düsteren, eigens für ihn errichteten Königssitz El Escorial in der Nähe Madrids, war aber stets zu beschäftigt, um seinen Besitztümern einen Besuch abzustatten. Doch obwohl er seine Untertanen so eifrig zählte und mit Steuern belegte wie Hideyoshi und damit die Steuereinnahmen vervielfachte und trotz entscheidender Siege über Franzosen und Türken kam er dem endgültigen Triumph, der das christliche Westeuropa vereinigen sollte, zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Schritt näher. Philipps Untertanen – die sich vermehrten wie Mäuse in der Scheune, zwischen Hunger und Staat gefangen waren und zusehen mussten, wie ihre Steuern draufgingen für Auseinandersetzungen in fernen Ländern mit Menschen, die ihnen vollkommen fremd waren – setzten sich zunehmend zur Wehr.

In den 1560er Jahren schaffte Philipp es gar, dass sich Gott und Mammon gemeinsam gegen ihn verbündeten. Als Protestanten von den Habsburgern verfolgt und mit höheren Steuern belegt, begehrte die normalerweise eher phlegmatisch veranlagte Bürgerschaft der Niederlande auf und blies zum Bilder- und Kirchensturm. Weil er die reichen Niederlande keinesfalls an einen Haufen Calvinisten verlieren wollte, schickte Philipp seine Streitmacht, woraufhin die Niederländer ein eigenes Heer aufstellten. Philipp gewann eine Schlacht nach der anderen, aber den Krieg konnte er nicht gewinnen. Die Niederländer weigerten sich, weitere Steuern an die Habsburger zu zahlen, aber wenn es um ihren Glauben ging, waren sie bereit, mit jeder beliebigen Summe Geldes und unter Einsatz ihres Lebens darum zu kämpfen. In den 1580er Jahren überstiegen die Kriegskosten bereits die Staatseinnahmen des gesamten Reiches, und Philipp musste sich, da er nun weder Sieg noch Niederlage hätte bezahlen können, noch mehr Geld von seinen italienischen Finanziers leihen. Als er an dem Punkt angelangt war, dass er seinen Soldaten keinen Sold mehr bezahlen und seinen Schuldnern keine Rückzahlungen mehr leisten konnte, erklärte er den Staatsbankrott – was er im Laufe seiner Regentschaft noch ein zweites und ein drittes Mal tat. Seine unbezahlten Soldaten gerieten außer Rand und Band und bestritten ihren Lebensunterhalt mit Raubzügen und Plünderungen, womit sie Philipps Kreditwürdigkeit vollends ruinierten. Spanien wurde zwar erst 1639 (zur See) und 1643 (zu Lande) endgültig besiegt, doch als Philipp 1598 starb, war das Reich, dessen Schulden die Jahreseinnahmen um das Fünfzehnfache überstiegen, bereits am Boden zerstört.

Es sollte zwei Jahrhunderte dauern, bis es in Westeuropa wieder nach der Entwicklung einer veritablen Landmacht aussah, aber inzwischen hatten andere Westeuropäer eine industrielle Revolution losgetreten, die im Begriff war, die |434|Welt zu verändern. Hätten die Habsburger oder die Türken Europa im 16. Jahrhundert vereint, so wäre es möglicherweise nicht zur industriellen Revolution gekommen. Vielleicht haben wir mit Karl und Philipp, die Westeuropa nicht einigen konnten, oder mit Süleyman, dem es nicht gelang, Westeuropa zu erobern, die vertrottelten Stümper gefunden, die den Lauf der Geschichte verändert haben.

Das allerdings wäre abermals zu viel der Schuldzuweisung an irgendeine einzelne Person. Der europäische Botschafter, der so besorgt um die Gefahr eines türkischen Eroberungszuges gewesen war, hatte seinen Einlassungen hinzugefügt: »Das einzige Hindernis ist Persien, das den türkischen Eroberern so im Nacken sitzt, dass sie gezwungen sind, Vorsicht walten zu lassen.«15 Die Türken waren schlichtweg nicht in der Lage, Persien, die Schiiten und die Europäer zu besiegen. Ebenso lag es nicht am Verlust irgendeiner entscheidenden Schlacht oder am Fehlen irgendeiner notwendigen Ressource, dass Karl und Philipp nicht in der Lage waren, die christliche Welt zu einen. (Tatsächlich trugen sie bis in die 1580er Jahre fast immer den Sieg davon, und Glück, Begabung und Anerkennung war ihnen im Übermaß beschieden.) Vielmehr lag es daran, dass es ihre strategischen und finanziellen Möglichkeiten überstieg, gleichzeitig gegen Türken, christliche Reformatoren und die anderen Staaten Westeuropas zu kämpfen. Und wenn die Habsburger mit all ihren Privilegien nicht in der Lage waren, Westeuropa zu einen, dann konnte dies niemand. Westeuropa sollte sich auch weiterhin von den Reichen unterscheiden, die sich in einem breiten Streifen von der Türkei bis nach China erstreckten.

So unterschiedlich die Ausprägung der Reiche war, hatte bis dato die gesellschaftliche Entwicklung in beiden Kerngebieten doch beträchtliche Fortschritte gemacht. In den Jahrzehnten nach dem Dahinscheiden von Hideyoshi und Philipp (beide im Jahr 1598) deutete allerdings alles darauf hin, dass das Entwicklungsparadox wieder in Erscheinung trat. Wie so oft in der Geschichte trug das Klima zur Zuspitzung der neuerlichen Krise bei. War es schon seit 1300 kühl gewesen, so wurde es nun noch kälter. Manche Klimaforscher machen dafür einen Vulkanausbruch in Peru im Jahr 1600 verantwortlich, andere eine niedrige Sonnenaktivität. Die meisten sind sich jedoch darin einig, dass in den Jahren zwischen 1645 und 1715 fast überall in der Alten Welt eine außergewöhnliche Kälte herrschte. Von London bis Guangdong beklagten sich Chronisten und Beamte über Schnee und Eis und viel zu kalte Sommer.

Gemeinsam sorgten gewissenlose Städter und gierige Landwirte dafür, dass das 17. Jahrhundert zum Verhängnis für all diejenigen wurde, die sich nicht wehren konnten: Wälder, Sumpfgebiete, Wildtiere, kolonisierte Völker. Manchmal suchten Herrscher, von schlechtem Gewissen geplagt, diese Opfer durch Gesetze zu |435|schützen, die aber vor allem bei den Siedlern wenig Beachtung fanden, die immer weiter über die Grenzen der Kerngebiete hinausdrängten. In China machten sich so genannte Hüttenleute auf Berghängen und in den Wäldern breit und zerstörten mit dem Anbau von Süßkartoffeln und Mais empfindliche Ökosysteme. Sie trieben dort ansässige Volksgruppen wie die Miao an den Rand des Hungertodes, doch als die Miao aufbegehrten, schlug der chinesische Staat den Aufstand mit seinen Truppen nieder. Die Ainu im Norden Japans, die Iren in der ältesten Kolonie der Briten und die indigenen Völker an der Ostküste Nordamerikas – sie alle könnten die gleiche traurige Geschichte erzählen.

Vordringende Menschen, die ihre ebenso vordringenden Pflanzen und Tiere mitbrachten, verdrängten heimische Spezies oder rotteten sie durch intensive Jagd aus, pflügten gewachsene Lebensräume nieder und holzten die Wälder ab. Ein Gelehrter beklagte sich in den 1660er Jahren, dass japanische Berglandschaften zu vier Fünfteln entwaldet seien. Um 1550 waren nur noch zehn Prozent der englischen und schottischen Landfläche bewaldet, und 200 Jahre später waren auch diese Wälder zur Hälfte verschwunden. In Irland nahmen die Waldflächen um 1600 zwar noch zwölf Prozent des Landes ein, doch bis 1700 hatten die Kolonisten fünf Sechstel dieser Bäume abgeholzt.

In den Großstädten zogen die Holzpreise so empfindlich an, dass die Menschen nach Alternativen suchten. In der Umgebung von Edo, dem heutigen Tokio, gingen Salz- und Zuckersieder, Töpfer und schließlich auch Hausbesitzer dazu über, Kohle zu verbrennen, und wo dies möglich war, benutzte man in Europa zunehmend Torf und Steinkohle anstelle von Holzkohle. Wie die Bewohner von Kaifeng 500 Jahre vor ihnen griffen die Londoner begierig auf fossile Brennstoffe als Ersatz für das Holz zurück, das sie sich nicht mehr leisten konnten. Die meisten Familien im englischen Hinterland konnten noch genügend Brennholz auftreiben, aber in London verbrauchte 1550 jeder Bewohner durchschnittlich eine Vierteltonne Kohle im Jahr. 1620 war es schon dreimal so viel, und 1650 lieferte Kohle die Hälfte der in England verbrauchten Heizenergie. »London ist in eine so dichte Wolke von Kohlenrauch eingehüllt«, beklagte sich ein Londoner 1659, »dass, wenn es so etwas wie eine Hölle auf Erden gibt, es dieser Vulkan an einem nebelverhangenen Tag sein muss.«16

Leider lag er mit seiner Einschätzung falsch, denn die Wirklichkeit in anderen Teilen Eurasiens kam der Hölle noch viel näher. Der Klimawandel war nur der erste apokalyptische Reiter, der die Menschen heimsuchte. Zunehmender Druck auf die Ressourcen führte dazu, dass Regierungen und Staaten auseinanderbrachen. Wenn Könige die Ausgaben senkten, brachten sie ihre Beamten und Soldaten gegen sich auf; wenn sie die Steuern erhöhten, machten sie sich ihre Kaufleute und Bauern zu Feinden. Gewalttätige Proteste von Seiten der Armen gehörten seit der Erfindung des Staatswesens zum Alltag, aber jetzt gesellten sich auch verarmte Adelige, bankrotte Kaufleute, um ihren Sold betrogene Soldaten und gescheiterte Beamtenanwärter zu den Aufständischen.

|436|Als die Zeiten schwieriger wurden, versuchten westliche Regenten, möglichen Aufständen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie mit Nachdruck behaupteten, den Fleisch gewordenen Willen Gottes zu repräsentieren. Die osmanischen Sultane bemühten sich offensiver um ihre Religionsgelehrten, während die Intellektuellen Westeuropas die Idee des Absolutismus verbreiteten. Der König, so behaupteten sie, sei Herrscher von Gottes Gnaden, seine Macht könne weder durch Parlamente noch durch die Kirche oder den Willen des Volkes beschränkt werden. Es galt das Schlagwort Ludwigs XIV., des französischen Sonnenkönigs: »Un roi, une loi, une foi«, ein König, ein Gesetz, ein Glaube. Wer auch nur einen Aspekt dieses Gesamtanspruchs anzweifelte, stellte alles in Frage, was recht und heilig ist.

Aber Scharen wütender Untertanen waren entschlossen, genau das zu tun. Als Osman II., der als Sultan des Osmanischen Reiches zugleich Mohammeds Nachfolger und Gottes Stellvertreter auf Erden war, 1622 versuchte, die Macht der immer kostspieliger werdenden Janitscharen zu beschneiden, schleiften diese, nicht faul, den Herrscher aus seinem Palast, erdrosselten ihn und verstümmelten seinen Leichnam. Murad IV., Osmans Bruder und Nachfolger, versuchte die verfahrene Situation zu retten, indem er sich mit den Strenggläubigen unter den Religionsgelehrten verbündete. Um ihnen zu gefallen, verbot er sogar das Kaffeetrinken und stellte das Rauchen unter Todesstrafe, doch in den 1640er Jahren verlor der Sultan endgültig seinen Machtanspruch. 1648 wurde Sultan Ibrahim der Verrückte von den Janitscharen abgesetzt und gehängt (vielleicht gerade noch rechtzeitig, denn er trug seinen Beinamen vollkommen zu Recht), worauf ein Bürgerkrieg ausbrach, der ein halbes Jahrhundert dauern sollte.

Die 1640er Jahre waren fast überall ein Alptraum der Potentaten. Aufstände gegen die absolutistische Herrschaft lähmten Frankreich, in England führten die Anhänger des Parlaments Krieg gegen den allzu forschen König Karl I. und richteten ihn schließlich hin. Damit war der Geist aus der Flasche gelassen: Wenn es möglich war, einem gottgleichen König den Prozess zu machen und ihn zu enthaupten, dann war alles möglich. Vielleicht zum ersten Mal seit dem alten Athen kamen demokratische Ideen auf. »Der Ärmste in England hat genauso ein Leben zu leben wie der Mächtigste«, erklärte ein Oberst des Parlamentsheeres, in dem die Kommandogewalt erstmals nach Befähigung und nicht nach Abstammung vergeben wurde, »jeder Mensch, der unter einer Regierung leben soll, muss sich zuerst aus freiem Willen dieser Regierung unterstellen.«17

Das war schon starker Tobak im 17. Jahrhundert, aber einige radikale Splittergruppen im englischen Bürgerkrieg gingen noch weiter. Die Leveller (Gleichmacher), eine der Fraktionen im Unterhaus, lehnten gesellschaftliche Unterschiede generell ab. Sie traten ein für die Gleichheit vor dem Gesetz und die Abschaffung der Stände. »Keiner kommt mit einem Sattel auf dem Rücken zur Welt«, lautete ihr Motto, »und keiner mit Stiefeln und Sporen, um auf ihm zu reiten.«18 Und wenn schon Hierarchien nicht naturgegeben waren, dann war es Privateigentum |437|erst recht nicht. Innerhalb eines Jahres nach der Hinrichtung des Königs spaltete sich eine noch radikalere Gruppe ab, die sich True Levellers nannte. Eine andere Splittergruppe, die Ranters, bezeichnete Gott als »den großen Gleichmacher« und predigte die ewige Revolution: »Umsturz, Umsturz, Umsturz … Teilt alles, was da ist, sonst wird die Pest Gottes alles, was ihr habt, verfaulen lassen und vernichten.«19

Die Zeit war einfach reif für den Gleichheitsgedanken der Leveller. So heißt es in einem 1644 verfassten Rapport:

Sie schmiedeten scharfe Schwerter aus ihren Hacken und bezeichneten sich selbst als »gleichmachende Könige«, und sie schafften den Unterschied ab zwischen Herren und Dienern, Würdenträgern und Gemeinen, Reichen und Armen. Die Gleichmacher nahmen sich die besten Kleider ihrer Herren …, und sie befahlen ihren Herren, niederzuknien und ihnen den Wein einzuschenken. Sie schlugen ihnen auf die Wangen und sagten: »Wir Menschen sind alle gleich. Wer gab euch das Recht, uns Diener zu nennen?«20

Allerdings: Diese kompromisslosen Gleichmacher waren gar keine Engländer; sondern machten vielmehr die Ostküste Chinas unsicher. Die Ming-Dynastie war bankrott und aufgrund ihrer inneren Querelen nahezu handlungsunfähig, und als 1628 eine Hungersnot – der dritte der apokalyptischen Reiter – ausbrach, schienen die Kaiser ihr himmlisches Mandat verloren zu haben. Aufständische verfolgten ihre Ziele immer hemmungsloser, selbsternannte lokale Machthaber sorgten ab 1630 für Chaos im Land. 1644 fiel Beijing, und Chongzhen, der letzte Ming-Kaiser, erhängte sich an einem einsamen Pagodenbaum hinter dem Palast. »In meiner Schwäche und Wertlosigkeit habe ich den Himmel beleidigt«, hatte er auf sein Gewand geschrieben. »Voller Scham, vor das Angesicht meiner Vorfahren zu treten, sterbe ich. Ich lege meine Kaiserkrone ab, zerwühle mein Haar vor dem Gesicht und überlasse den Rebellen meinen Leichnam zum Zerreißen. Auf dass sie meinem Volk keinen Schaden zufügen mögen!«21

Doch seine letzten Worte waren vergebens. Da die aufständischen Kriegsherren ihre aufgeblähten Heere genauso wenig bezahlen konnten wie die Könige Europas, die Sultane des Osmanischen Reiches oder Chongzhen selbst, stellten sie es ihren Soldaten frei, sich ihren Sold bei der Zivilbevölkerung zu holen. Soldaten haben geplündert, seit es Kriege gibt, und sind dabei immer schon grausam vorgegangen. Doch im bluttriefenden 17. Jahrhundert loteten wütende, gierige und verängstigte Soldaten in ganz Eurasien offenbar neue Abgründe der Grausamkeit aus. Die Chroniken aus dieser Zeit sind voll von Folterungen, Massenhinrichtungen und systematischen Vergewaltigungen. Als Beijing fiel, wurden die Bürger der Stadt

brutal verprügelt, bis sie auch das letzte Stück Silber herausgerückt hatten, das sie besaßen. Manche wurden mehr als drei- oder viermal mit Finger- oder Gliederpressen gefoltert. Manche denunzierten andere, sodass Tausende von Bürgerfamilien betroffen waren …, bis den Menschen schließlich nichts mehr am Leben lag.22

|438|Sofern überhaupt möglich, waren die Auswüchse der Gewalt, die durch das Versagen der Regenten entfesselt wurde, im Westen noch schlimmer. In Deutschland erreichten die Religionskriege zwischen 1618 und 1648 ihren blutigen Höhepunkt. Aus allen Winkeln der christlichen Welt wurden gewaltige Heere entsandt; Söldner, die nur unregelmäßig oder überhaupt nicht bezahlt wurden, nahmen sich zum Leben, was immer das Land hergab. Die überlieferten Quellen offenbaren unvorstellbare Gräueltaten. Die kleine Stadt Beelitz südwestlich von Berlin, die das Pech hatte, dass die kaiserlichen Truppen 1637 ausgerechnet hier hindurchmarschierten, ist nur eines von zahllosen traurigen Beispielen. Ein Zollbeamter beschrieb die Geschehnisse:

Da haben die reuber und mörder ein Holz genohmmen, den armmen leutten solches im halße gestochen, umbgerühren, waßer eingegoßen, sandt darzu eingeschutten, ja wohl mänschen koth undt die leutte jämmerlich gequelen umb Gelde, wie ein Bürger von Beelitz, David Örtel genandt, wiederfahren, undt balde gestorben.23

Ein anderer Soldatenmob hängte einen Beelitzer Bürger über ein Feuer und ließ ihn dort schmoren, bis er den Männern zeigte, wo er seine Ersparnisse versteckt hatte; nur um von einer anderen Gruppe Söldner, die gehört hatten, dass ihre Kameraden Geld aus ihm herausgeräuchert hatten, wieder zum Feuer zurückgeschleppt zu werden, in das sie sein Gesicht hielten – »so lange, biß er davon stirbet, ja das ihm die Haut wie einer ganß abgeschlachtet abgehet«24.

Lange Zeit hat man solche Gräuelgeschichten für erfunden, mindestens aber übertrieben gehalten, für religiöse Propaganda, zu schrecklich, um wahr zu sein, doch neuere Forschungen widersprechen dieser Annahme. Über zwei, wenn nicht sogar vier Millionen Menschen starben während des Dreißigjährigen Krieges eines gewaltsamen Todes (eine Zahl, die erst in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wieder erreicht werden sollte), und etwa zehnmal so viele wurden von Hunger und Krankheiten – dem dritten und vierten apokalyptischen Reiter – dahingerafft, die den Kriegsscharen auf dem Fuß folgten. China wie Mitteleuropa erlebten einen von Menschen verursachten Schwarzen Tod, der die Bevölkerung hier wie da um ein Drittel dezimierte.

Die eigentliche Pest, die in verheerenden neuen Formen wiederkehrte, tat ein Übriges. In seiner 1722 veröffentlichten fiktiven Reportage Die Pest zu London beschrieb Daniel Defoe die Ereignisse, die London während der Pestepidemie 1665 in einen Hexenkessel des Aberglaubens, der Angst und der Leiden verwandelten. Nicht weniger anschaulich sind die Berichte chinesischer Ärzte: »Manchmal haben alle geschwollene Mandeln, dann wieder schwellen jedermann Gesicht und Kopf an. … Manchmal leiden alle an Durchfall und Wechselfieber. Es können auch Krämpfe oder Pusteln oder ein Hautausschlag oder juckende Krätze oder Furunkeln auftreten.«25

Vier der fünf apokalyptischen Reiter suchten die Erde mit Macht heim, und doch erlebte das 17. Jahrhundert, wie Abbildung 9.1 zeigt, keinen Zusammenbruch. |439|Mit der gesellschaftlichen Entwicklung ging es weiter bergauf, sie überstieg 43 Punkte – die Obergrenze, die sie im Römischen Reich und unter der Song-Dynastie erreicht hatte – im Osten 1710, im Westen 1723 (in beiden Fällen plus/minus 25 Jahre, je nach Genauigkeit des Indexes). Um 1800 näherte man sich im Osten wie im Westen einer neuen Obergrenze von 50 Punkten. Warum, so muss man sich fragen, spiegelte die gesellschaftliche Entwicklung nicht die geschichtlichen Ereignisse wider?

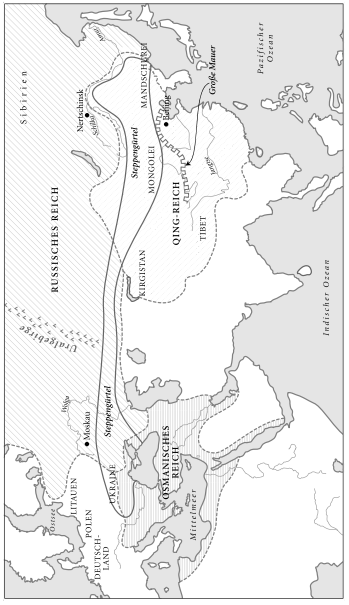

Nertschinsk, 22. August 1689. Der kurze sibirische Sommer kann auf eigentümliche Weise schön sein. Alljährlich sprießt, wenn die Frostperiode vorbei ist, das Gras aus dem Boden und überzieht die sanft gewellte Landschaft mit einem grünen Teppich, der gesprenkelt ist mit roten, gelben und blauen Wiesenblumen und Schmetterlingen. In diesem Sommer jedoch bot sich ein anderes Bild: An den Ufern der Schilka (Abbildung 9.5) schoss eine Zeltstadt aus dem Boden, und Hunderte von chinesischen Gesandten setzten sich mit mürrischen Russen zusammen, um eine gemeinsame Grenze auszuhandeln.1* Begleitet wurden die Chinesen von christlichen Missionaren, die den Vertragstext ins Lateinische übersetzen sollten.

Die Russen waren fern ihrer Heimat. Noch bis 1500 war Moskau nur ein Fürstentum von vielen im Wilden Osten Europas gewesen, ständig bedrängt von den plündernden Horden der Mongolen, die aus den Steppengebieten einfielen, und von Ritterheeren, die aus Polen, Deutschland und Litauen vordrangen. Seine gewalttätigen und ungebildeten Fürsten nannten sich Zaren (also Caesaren), was eine direkte Verbindung zum Byzantinischen und sogar zum Römischen Reich suggerieren sollte, schienen sich aber oft nicht im Klaren darüber zu sein, ob sie herrschen wollten wie ein europäischer König oder wie ein mongolischer Khan. Bis in die 1550er Jahre, als Iwan der Schreckliche, ein übler Sadist selbst nach den erbärmlichen Normen russischer Herrscher, die Zarenkrone trug, war Moskau relativ bedeutungslos, aber Iwan machte die verlorene Zeit schnell wett. Ein mit Musketen beladener Tross von Glücksrittern überquerte das Uralgebirge, unterwarf 1598 den mongolischen Khan der Region und machte so Moskau den Weg nach Sibirien frei.

Heute vor allem als eisiger Schauplatz von Solschenizins Szenen aus dem Gulag bekannt, verbanden die Russen Sibirien damals mit dem Traum von unendlichen Reichtümern. Sie waren vom Pelzfieber befallen: Nachdem die Europäer ihre eigenen Marder, Zobel und Hermeline durch die Jagd ausgerottet hatten, würden sie nun teuer für ihre Mäntel bezahlen. Innerhalb von 40 Jahren erreichten russische Pelzjäger, die die Tundra durchstreiften, um diesen lukrativen Markt zu bedienen, die Küste des Pazifischen Ozeans. Sie hatten am Rand der verschneiten Wälder Sibiriens eine Reihe umfriedeter Niederlassungen errichtet, von denen sie auszogen, um ihre Nerzfallen aufzustellen oder bei den noch steinzeitlich lebenden und jagenden Ureinwohnern der Gegend Felle zu ergaunern. Und obwohl diese einsamen Weiten in den Augen eines Süleyman oder eines Hideyoshi kaum als Weltreich gegolten hätten, bewahrten die Steuern aus dem Pelzhandel so manchen Zar vor dem Ruin.

Abbildung 9.5: Am Ende der

Steppen schlagen die Imperien zurück

1750 legen Russland und China den Steppenschnellweg still.

|441|Immer häufiger kam es an den Ufern des Amur zu heftigen Zusammenstößen zwischen russischen Fallenstellern und chinesischen Grenztruppen, doch in den 1680er Jahren einigte man sich darauf, miteinander zu reden. Beide Seiten fürchteten, der Gegner könne, wie so viele fehlgeleitete Regenten in der Vergangenheit, die Mongolen zu seinen Verbündeten machen und so den fünften apokalyptischen Reiter – Einwanderungen der Steppenvölker – auf den Plan bringen. So kam es zu den Verhandlungen in Nertschinsk.

Der Vertrag, der in diesem sibirischen Sommer geschlossen wurde, markierte eine der großen Veränderungen der Weltgeschichte. 2000 Jahre lang war der eurasische Steppengürtel ein Schnellweg zwischen Osten und Westen gewesen, der außerhalb des Machtbereichs der großen Agrarreiche lag. Migranten, Mikroben, Ideen und Erfindungen waren auf diesem Weg von hier nach da gelangt und hatten so Westen und Osten im gleichen Rhythmus von Fortschritt und Zusammenbruch miteinander verbunden. Ganz selten – und wenn, dann nur um einen hohen Preis – hatten sich Eroberer wie Dareios von Persien, der Han-Kaiser Wudi oder der Tang-Kaiser Taizong die Steppengebiete untertan gemacht. Doch im Großen und Ganzen galt die Regel, dass die Agrarreiche zahlten, was die Nomaden forderten, und ansonsten auf das Beste hofften.

Mit den Schusswaffen wurde alles anders. Die Nomadenvölker benutzten regelmäßig Feuerwaffen (das älteste bekannte Gewehr aus dem Jahr 1288 wurde, wie bereits erwähnt, auf Nomadengebiet in der Mandschurei gefunden), und es waren vermutlich Mongolen, die Gewehre aus China in den Westen brachten. Aber die Gewehre wurden immer besser, sie trugen weiter und ließen sich schneller laden – und zudem entwickelten die Reiche eine immer effizientere Verwaltung. Deren Generälen, die es sich leisten konnten, Zehntausende von Infanteristen zu rekrutieren, sie mit Musketen und Kanonen zu bewaffnen und gründlich daran auszubilden, gelang es immer häufiger, die berittenen Truppen der Nomaden zu besiegen. Um 1500 trugen die berittenen Bogenschützen aus den Steppengebieten noch sehr häufig den Sieg über die Fußtruppen der Agrarreiche davon. Um 1600 kam das noch manchmal vor. Um 1700 war es die absolute Ausnahme.

Nun waren es die Russen, die die Führung übernahmen. In den 1550er Jahren verdrängte Iwan der Schreckliche die schwächelnden Mongolenkhanate aus dem |442|Wolgabecken, und in den darauf folgenden 100 Jahren umfriedeten Russen, Türken und Polen die dürren Steppengebiete der Unkraine systematisch mit Gräben, Palisaden und Garnisonen. Mit Musketen bewaffnete Dorfbewohner schränkten anfangs die Ströme der umherziehenden Nomaden ein, bis sie ihnen schließlich vollkommen den Weg abschnitten. Und in Nertschinsk kamen Russen und Chinesen überein, dass fürderhin in den Steppengebieten niemand – kein Flüchtling, kein Händler, kein Fahnenflüchtiger und schon gar kein umherziehender Nomade – einen Schritt ohne ihre Erlaubnis tun dürfe. Für alle galt jetzt das Recht der Agrarreiche.

Das letzte Gefecht Zentralasiens im Jahr 1644 zeigt, wie viel sich verändert hatte. In China beendete die Einnahme Beijings durch Li Zicheng und seine Bauernarmee die Herrschaft der Ming-Dynastie, und als der Bürgerkrieg außer Kontrolle zu geraten drohte, kam ein ehemaliger Ming-General zu dem Schluss, dass es das geringste von vielen möglichen Übeln sei, wenn man die halbnomadischen Mandschuren aufforderte, über die Große Mauer einzudringen und in China wieder für Ordnung zu sorgen. In der Geschichte Chinas war es schon oft vorgekommen, dass ein Herrscher in Bürgerkriegszeiten militärische Unterstützung aus Zentralasien gesucht hatte – fast immer mit fatalen Folgen. Aber die Mandschuren kamen, anders als die Eindringlinge früherer Zeiten, nicht als berittener Nomadentrupp, sondern als wohlorganisierte, von der chinesischen Armee kaum zu unterscheidende Streitmacht mit einer zahlenstarken Infanterie, ausgerüstet mit Musketen und Kanonen, die nach der Bauweise portugiesischer Modelle gefertigt waren.

Die Mandschuren nahmen Beijing fast ungehindert ein, riefen die neue Qing-Dynastie aus und verbrachten die folgenden 40 Jahre damit, ihre Herrschaft zu festigen. Im Gegensatz zu früheren Invasoren aus den Steppengebieten öffneten sie nicht sämtliche Schleusen, um immer mehr Nomaden aus der Kälte nach China einströmen zu lassen, sondern sie bildeten in den langen Jahren der Konsolidierung eine Armee heraus, die in der Lage war, bis weit nach Zentralasien vorzustoßen. 1697 schlugen die Qing-Truppen tief in der Mongolei eine große Nomadenarmee, und 1720 dehnte das Qing-Reich die chinesische Herrschaft erstmals auf das tibetische Bergland aus. 1750 lösten die Qing schließlich das Nomadenproblem ein für alle Mal, indem sie Feuerwaffen, Schießpulver und Munition bis an die Grenze Kirgistans schleppten, wo sie den letzten Widerstand zerschlugen.

Im 17. und 18. Jahrhundert gelang es also den großen Agrarreichen, allen voran Russland und Qing-China, einen der apokalyptischen Reiter für immer unschädlich zu machen. Aus diesem Grund löste der Druck der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich vor einer neuen Obergrenze staute, keine Abwanderungswellen aus den Steppen aus, wie es im 2. und im 12. Jahrhundert der Fall gewesen war. Und aus diesem Grund reichte nicht einmal die vereinte Last von Staatsversagen, Hungersnot, Seuchen und Klimawandel aus, um einen Zusammenbruch |443|der Kerngebiete zu bewirken. Der Steppenschnellweg war geschlossen, und damit endete ein ganzes Kapitel in der Geschichte der Alten Welt.

Für die Nomaden war dies eine Katastrophe sondergleichen. Wer die Kriege überlebt hatte, konnte nicht mehr frei umherziehen. Die Bewegungsfreiheit, eine Grundlage der nomadischen Lebensweise, war nun abhängig von den Launen ferner Herrscher, und vom 18. Jahrhundert an verkamen viele dieser einst so stolzen Steppenkrieger zu gekauften Handlangern, zu Schlägern, die bei Bedarf angeheuert wurden, um widerspenstige Bauern zur Vernunft zu bringen.

Für die Agrarreiche war die Abriegelung des Steppengürtels dagegen ein Sieg auf der ganzen Linie. In Zentralasien, von wo aus so lange Zeit Gefahr gedroht hatte, wurden neue Siedlungsgebiete erschlossen. Als es immer seltener zu Überfällen durch Nomaden kam, drängten bis zu zwei Millionen Russen und fünf bis zehn Millionen Chinesen aus den übervölkerten Kerngebieten heraus, um sich als Pioniere am Rande der Steppengebiete niederzulassen. Diejenigen, die stark genug waren, sich durchzuschlagen, zerstückelten das Land für Ackerbau und Viehzucht, für den Abbau von Bodenschätzen und zur Holzgewinnung und bereicherten ihre Heimat mit Rohmaterialien und Steuern. Die Schließung des Steppenschnellweges verhinderte nicht nur den Zusammenbruch, sondern sie leitete eine Blütezeit ein, in der die Decke durchstoßen wurde, die jahrtausendelang die Indexwerte der gesellschaftlichen Entwicklung auf die unteren Vierziger beschränkt hatte.

Während die Russen und Chinesen den Steppengürtel abriegelten, erschlossen die Westeuropäer einen neuen Seeweg, der den Lauf der Geschichte noch dramatischer verändern sollte.

Nachdem die Europäer erstmals den Atlantik überquert und den Indischen Ozean erreicht hatten, waren ihre Seereiche für die Dauer eines Jahrhunderts nichts Besonderes. Die Venezianer hatten schon seit dem 13. Jahrhundert den Handel über den Indischen Ozean angezapft und sich dadurch bereichert; die Portugiesen taten es ihnen nun gleich, nur billiger und schneller, indem sie um die Südspitze Afrikas herumgesegelten, statt sich feilschend ihren Weg durch das Osmanische Reich zu bahnen. In Amerika hatten die Spanier eine vollkommen Neue Welt betreten, aber was sie dort trieben, war nichts anderes als das, was die Russen später in Sibirien tun sollten.

Die Spanier wie die Russen waren Weltmeister im Outsourcen. Iwan der Schreckliche überließ der Familie Stroganow gegen eine Scheibe vom Kuchen das Monopol auf alles, was östlich des Urals zu holen war; die spanischen Könige gestanden praktisch jedem, der darum bat, das Recht zu, alles zu behalten, was sie in Amerika finden konnten, solange die Habsburger nur 20 Prozent davon bekamen. |444|In Sibirien wie in Amerika schwärmten kleine Abenteurergrüppchen aus, errichteten quer über ein unvorstellbar großes unerforschtes Gebiet (Abbildung 9.6) auf eigene Kosten Niederlassungen und schickten einen Brief nach dem anderen in die Heimat, in denen sie mehr Geld und mehr europäische Frauen forderten.

Abbildung 9.6: Die Seereiche 1500–1750

Die Pfeile zeigen die Routen des atlantischen Dreieckshandels mit Sklaven, Zucker, Rum, Nahrungsmitteln und Fertigwaren zwischen Europa, Afrika und Amerika.

Während die Russen vom Pelzfieber getrieben wurden, waren für die Spanier Gold und Silber die Objekte der Begierde. Die Spanier leckten Blut, als Cortés 1521 Tenochtitlán eroberte, und Francisco Pizarro steigerte ihren Rausch, als er 1533 den Inkakönig Atahualpa gefangen nehmen ließ und dessen Untertanen befahl, als Lösegeld einen sieben mal fünf Meter großen und drei Meter hohen Raum |445|mit Schätzen zu füllen. Die Inkas brauchten Wochen, um diesem Befehl nachzukommen. Auf Pizarros Geheiß wurden die gesammelten künstlerischen Errungenschaften der Andenzivilisation zu Barren eingeschmolzen – 6000 Kilogramm Gold und 12 000 Kilogramm Silber – und Atahualpa dann trotzdem erdrosselt.

Mit dieser relativ leichten Art der Bereicherung war es 1535 vorbei, aber der Traum von El Dorado, dem sagenhaften Goldreich, in dem das Edelmetall praktisch auf der Straße lag, sorgte dafür, dass immer mehr Schurken und Halsabschneider in Amerika eintrafen. »Täglich dachten sie an nichts anderes als an das Gold und das Silber und die Schätze der Indios von Peru«, beklagte sich ein Chronist. »Sie benahmen sich wie Verzweifelte, Wahnsinnige, Verrückte, waren völlig außer sich in ihrer Gier nach Gold und Silber.«26

Der Wahnsinn fand 1555 neue Nahrung, als die Silbergewinnung in der Neuen Welt dank verbesserter Bergbautechniken zu einem überaus gewinnträchtigen Geschäft wurde. Die Erträge waren märchenhaft: 50 000 Tonnen Silber wurden zwischen 1540 und 1700 von Amerika nach Europa geschafft, zwei Drittel davon aus Potosí am Cerro Rico, einem Berg im heutigen Bolivien, der praktisch zur Gänze aus Silbererz bestand. Bis 1580 hatten sich die Silbervorräte in Europa verdoppelt und der Anteil der Habsburger daran war um das Zehnfache gestiegen – ungeachtet der Tatsache, dass »jeder in Potosí geprägte Peso zehn Indios das Leben gekostet hat«27, wie ein spanischer Besucher 1638 schrieb. Wie die russischen Zaren sahen die Habsburger die Eroberung der noch unerforschten Randgebiete hauptsächlich als eine Möglichkeit, die Kriege zu finanzieren, mit denen sie eine Landmacht in Europa aufbauen wollten. »Potosí existiert nur, um den hochfliegenden Ambitionen Spaniens zu dienen«, schrieb ein anderer Beobachter. »Es dient dazu, die Türken zu bestrafen, die Mauren zu demütigen, Flandern erzittern zu lassen und England in Angst und Schrecken zu versetzen.«28

Den größten Teil des Silbers aus der Neuen Welt verwendeten die Habsburger, um die immensen Schulden bei ihren italienischen Finanziers zurückzubezahlen, von denen aus es wiederum nach China gelangte, wo die blühende Wirtschaft alles Silber erforderte, dessen man habhaft werden konnte. »Mit all den Silberbarren aus Peru, die nach China gebracht werden, könnte der Kaiser von China einen Palast bauen«, bemerkte ein Kaufmann.29 Doch auch wenn das Habsburger Reich Silber aus- und das Ming-Reich dasselbe einführte, hatten sie ansonsten vieles gemein. Beiden war mehr daran gelegen, sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu sichern, als daran, den Kuchen selbst zu vergrößern. Beide Reiche beschränkten den Überseehandel auf ein paar Auserwählte, deren staatlich verliehenes Monopol problemlos zu besteuern war.

Theoretisch durfte pro Jahr nur eine große Schiffsladung Silber über den Atlantik nach Spanien gebracht werden, und der Handel mit anderen Gütern war (auch wieder theoretisch) ebenso streng reguliert. Praktisch sah es hier genauso aus wie an den unruhigen Küsten Chinas: Diejenigen, denen die lukrativen Amigo-Geschäfte verwehrt waren, bauten einen riesigen Schwarzmarkt auf. Diese Schwarzhändler |446|konnten wie die Schmuggler in China die offiziellen Händler unterbieten, weil sie ihre Ware raubten, keine Steuern zahlten und im Übrigen jeden niederschossen, der ihnen in die Quere kam.

Die Franzosen, die in den 1520er und 1530er Jahren die Hauptlast der europäischen Kriege zu tragen hatten, stürzten sich als Erste ins Geschäft. Der erste Piratenangriff wurde 1536 vermeldet; in den 1550er Jahren waren solche Überfälle bereits an der Tagesordnung. »Entlang der gesamten Küste Haitis gibt es kein einziges Dorf, das die Franzosen nicht geplündert hätten«30, beklagte sich ein Amtsträger 1555. In den 1560er Jahren fingen auch englische Schmuggler an, Sklaven zollfrei zu verschieben oder, wenn sich die Gelegenheit ergab, Maultierkarawanen zu überfallen und das Silber, das sie mit sich führten, zu stehlen. Sie machten fette Beute, und innerhalb von 20 Jahren hatten sich die verwegensten Männer Westeuropas (sowie eine Handvoll Frauen) zusammengeschart, um es ihnen gleichzutun.

Wie China reagierte auch Spanien schwerfällig und halbherzig. Hier wie da fand man es billiger, das Piratenunwesen zu ignorieren, anstatt es zu bekämpfen. Erst in den 1560er Jahren nahmen beide Mächte ernsthaft den Kampf gegen die Piraten auf, und er sollte noch Jahrzehnte dauern. Im Jahr 1575 gingen chinesische und spanische Schiffe vor den Philippinischen Inseln sogar vereint gegen die Piraten vor.

Als die Chinesen und auch die Osmanen den Krieg gegen die Piraten weitgehend gewonnen hatten, sah sich Spanien jedoch mit der wesentlich schlimmeren Gefahr der Freibeuterei – einer staatlich geförderten Form der Piraterie – konfrontiert. Freibeuter waren Kapitäne, die seitens ihrer Herrscher nicht nur das verbriefte Recht hatten, die spanischen Karavellen zu kapern und auszurauben, sondern zu diesem Zweck sogar mit eigenen Fregatten oder Galeonen ausgestattet wurden. Und ihre Dreistigkeit kannte keine Grenzen. In den 1550er Jahren plünderte und brandschatzte der wüste französische Kaperkapitän »Holzbein« Le Clerc die wichtigsten Städte Kubas, und 1575 nahm der englische Freibeuter John Oxenham Kurs auf die Karibik, warf vor Panama die Anker aus und schleppte zwei seiner Schiffskanonen über die Landenge. Als er auf der pazifischen Seite angelangt war, ließ er Bäume fällen, baute ein neues Schiff, das er mit flüchtigen Sklaven bemannte, und terrorisierte ein paar Wochen lang die wehrlosen Bewohner der peruanischen Küste.

Oxenham endete schließlich in Lima am Strang, aber vier Jahre später trat sein alter Kamerad Francis Drake auf den Plan: mit der noch verwegeneren Idee, die Südspitze Südamerikas zu umsegeln und Peru nach allen Regeln der Kunst auszurauben. Nur eines seiner sechs Schiffe kam um Kap Hoorn herum, aber dieses Schiff war so schwer bewaffnet, dass es den Engländern umgehend die Seehoheit im Pazifischen Ozean sicherte. Drake brachte die größte Ladung Silber und Gold an sich, die je von spanischen Schiffen erbeutet wurde (über 25 Tonnen), und segelte dann, als ihm klar wurde, dass er auf der Route, die er auf der Hinfahrt |447|genommen hatte, nicht würde zurückkehren können, ungerührt mit seiner kostbaren Fracht um die ganze Welt. Piraterie zahlte sich aus: Drakes Geldgeber konnten 4700 Prozent Rendite auf ihre Investition verbuchen, und Königin Elizabeth I. benötigte nur zwei Drittel ihres Gewinnanteils, um die gesamten britischen Auslandsschulden Englands zu begleichen.

Von solchen Erfolgen ermutigt, schickten die Feinde Spaniens ihre eigenen Möchtegern-Konquistadoren in die Neue Welt. Das allerdings ging nicht besonders gut. In der Erwartung, Gold und Gewürze zu finden, gründeten die Franzosen – ein erstaunlicher Sieg der Hoffnung über die Erfahrung – 1541 eine Kolonie in Quebec. Da beides in Quebec ausgesprochen rar war, ging die Kolonie bald zugrunde. Und auch der nächste Versuch der Franzosen war nicht eben von Erfolg gekrönt: In noch getreulicherer Nachahmung der Spanier ließen sich französische Siedler in Florida quasi Tür an Tür mit einer spanischen Festung nieder und wurden prompt massakriert.

Die Engländer waren mit ihren ersten Versuchen nicht wesentlich erfolgreicher. Nachdem er 1579 Peru in Angst und Schrecken versetzt hatte, segelte Francis Drake die amerikanische Westküste hinauf und landete schließlich in Kalifornien (vielleicht in der malerischen Bucht bei San Francisco, die heute den Namen Drake’s Bay trägt). Hier ließ er die Einheimischen, die ihm am Strand über den Weg liefen, wissen, dass ihre Heimat ab sofort Nova Albion – Neuengland – heiße und Königin Elizabeth gehöre; um kurz darauf davonzusegeln und sich nie wieder blicken zu lassen.

Drakes Erzrivale Walter Raleigh gründete 1585 im heutigen North Carolina eine eigene Kolonie, die er Roanoke nannte. Raleigh, der offenbar realistischer war als Drake, brachte immerhin richtige Siedler ins Land, aber sein Plan, Roanoke als Piratennest zu nutzen und von hier aus spanische Schiffe auszuplündern, erwies sich als verhängnisvoller Fehler. Roanoke war zu ungünstig gelegen, und als Drake im darauffolgenden Jahr wieder vorbeikam, ergriffen die ausgehungerten Siedler die Gelegenheit beim Schopf und kehrten mit ihm in die Heimat zurück. Einer von Raleighs Offizieren setzte desungeachtet eine zweite Gruppe von Siedlern in Roanoke ab (eigentlich sollte er sie in ein geeigneteres Gebiet in der Chesapeake-Bucht bringen, hatte aber den Weg nicht gefunden). Keiner weiß, was aus ihnen geworden ist. Als ihr Gouverneur jedenfalls 1590 wieder vorbeischauen wollte, war niemand mehr da, und er fand nur noch das in einen Baum geritzte Wort »Croatan« (wie die Siedler Roanoke nannten) vor.

Die Siedlungsgebiete in der Neuen Welt waren wild, und das Leben war billig hier, aber das Leben der indigenen Amerikaner war noch billiger als das der Kolonisten. Die Spanier machten sich gern über die Unfähigkeit ihrer kaiserlichen Herren in Madrid lustig, und sie pflegten zu sagen: »Wenn der Tod aus Spanien käme, hätten wir alle ein langes Leben.«31 Die nordamerikanischen Ureinwohner fanden das vermutlich nicht sonderlich witzig. Für sie kam der Tod tatsächlich aus Spanien. Isoliert zwischen Atlantik und Pazifik lebend, also von Fremdeinflüssen |448|abgeschirmt, hatten sie keine Abwehrkräfte gegen die Krankheiten der Alten Welt entwickelt, sodass ihre Zahl innerhalb weniger Generationen nach Kolumbus’ Landung auf höchstens ein Viertel dezimiert war. Das war der »kolumbianische Austausch«, von dem in Kapitel 6 die Rede war: Die Europäer bekamen einen neuen Kontinent, die amerikanischen Ureinwohner bekamen die Pocken. Zwar verübten Europäer gelegentlich unvorstellbare Gräueltaten an der einheimischen Bevölkerung, aber häufiger noch wurde diese von einem unsichtbaren Tod ereilt: in Form von Mikroben, die mit der Atemluft oder durch Körperflüssigkeiten übertragen wurden. Überdies eilten den Europäern ihre Krankheiten meist voraus. Siedler übertrugen sie auf Einheimische, die sie dann stafettenartig im Hinterland verbreiteten. Folglich hatten die Weißen, wenn sie selber an Ort und Stelle auftauchten, kaum Schwierigkeiten, die dezimierten Gruppen amerikanischer Ureinwohner aus ihren angestammten Gebieten zu vertreiben.

Wo immer die Bedingungen gut waren, schufen Kolonisten »neu-europäische Gebiete«, wie der Historiker und Geograph Alfred Crosby es genannt hat, also Ableger ihrer alten Heimat – vertraute Tiere, Getreidepflanzen und Gemüse- und Obstsorten inbegriffen. Und selbst da, wo kein Siedler sich niederlassen wollte – wie in New Mexico, wo es den Worten eines spanischen Vizekönigs zufolge nichts gab außer »Nackten, Falschen Korallenschlangen und vier Kieselsteinen«32 –, veränderte der ökologische Imperialismus (auch einer der treffenden Begriffe, die Crosby geprägt hat) das Gesicht der Landschaft. Von Argentinien bis Texas gelangten Rinder, Schweine und Schafe in Freiheit, wo sie verwilderten, riesige Herden bildeten und die Weiten der Prärien und Pampas übernahmen.

Und nicht nur das, die Kolonisten schufen sogar bessere Europas, in denen sie nicht bei widerspenstigen Bauern den Pachtzins eintreiben mussten, sondern die indigene Bevölkerung, die noch am Leben war, in die Knechtschaft zwingen oder – wenn keine amerikanischen Ureinwohner greifbar waren – Sklaven aus Afrika einschleppen lassen konnten. Die ersten wurden 1510 registriert; 1650 lebten in den spanischen Kolonien Amerikas bereits mehr schwarze Sklaven als Europäer. »Selbst wenn du arm bist, geht es dir hier besser als in Spanien«, schrieb ein Siedler in einem Brief in die Heimat, »weil du hier immer das Sagen hast, nicht selbst arbeiten musst und immer auf einem Pferd sitzt.«33

Indem sie bessere Europas schufen, veränderten die Siedler wieder einmal grundlegend die Bedeutung der geographischen Bedingungen. Im 16. Jahrhundert, als europäische Imperialherrscher mit konservativem Weltbild die Neue Welt vor allem als Finanzierungsquelle für ihre Eroberungskriege gesehen hatten, war der Atlantische Ozean einfach nur ein lästiges Ärgernis zwischen Amerika und der Alten Welt gewesen. Im 17. Jahrhundert schien die geographische Trennung dagegen eher ein Vorteil zu sein. Die ökologischen Unterschiede zwischen der Neuen und der Alten Welt ermöglichten es den Kolonisten, Gebrauchsgüter zu produzieren, die es in Europa entweder nicht gab oder die in Amerika leichter herzustellen waren, und sie dann in die alte Heimat zu exportieren. Der Atlantik |449|stellte nun kein Hindernis mehr dar, sondern begann sich zu einer Handelsroute zu entwickeln, die Welten miteinander verband.

1608 kamen zum zweiten Mal französische Siedler nach Quebec, diesmal allerdings nicht als Schatzjäger, sondern als Pelzhändler. Ihr Geschäft blühte. In Jamestown waren englische Siedler dem Hungertod nah, bis sie 1612 entdeckten, dass Tabakpflanzen in Virginia prächtig gedeihen. Die Qualität des Tabaks war nicht so exquisit wie das, was die Spanier auf den karibischen Inseln ernteten, aber er war billig, und schon bald konnten die Produzenten ein Vermögen damit verdienen. 1613 ließen sich niederländische Pelzhändler auf Manhattan nieder und kauften dann den Algonkin die ganze Insel für schlappe 60 Gulden ab. Die Auswanderer, die in den 1620er Jahren aus religiösen Gründen England verlassen und sich in Massachusetts angesiedelt hatten, sprangen auf den Zug auf und schickten Holz für den Schiffsbau in die alte Heimat. In den 1650er Jahren lieferten die nordamerikanischen Siedler Rinder und getrockneten Fisch in die Karibik, wo Zucker – das weiße Gold – einen wahren Rausch ausgelöst hatte. Siedler und Sklaven wurden erst vereinzelt, dann in Scharen westwärts über den Atlantik geschwemmt, während exotische Waren plus Steuern Richtung Osten zurückschwappten.