Alles in dieser »besten aller möglichen Welten«, schwadroniert Dr. Pangloss in Voltaires Klassiker Candide, sei »aufs Beste bestellt«1. Trotz einer Syphilis, des Verlustes eines Auges und eines Ohres, obwohl er versklavt und gehängt wird und zwei Erdbeben erlebt, hält Pangloss an seiner Weltsicht fest.

Pangloss ist natürlich eine Spottfigur, mit der sich Voltaire über Dummheiten der zeitgenössischen Philosophie lustig machte. Die Geschichte aber hält eine Menge lebensechter Variationen dieser Figur parat. Besonders ergiebig scheinen die großen Reiche in dieser Hinsicht gewesen zu sein, die in den ersten Jahrhunderten u. Z. die Kerngebiete in Ost und West beherrschten. »Wenn der Kaiser sein Reich bereist, erstrahlt alles«, schrieb ein chinesischer Dichter der Han-Dynastie, dann herrscht »grenzenlose Freude … zehntausend Jahre lang«2. Nicht weniger begeisterte Stimmen hörte man auch im Römischen Reich. »Alle Götter und Söhne der Götter wollen wir anflehen«, ließ sich der griechische Redner Aelius Aristides vernehmen. »Sie mögen ihre Gunst gewähren, dass dieses Reich und diese Stadt in Ewigkeit gedeihen und nicht eher vergehen, als glühendes Eisen auf dem Meere schwimmt und die Blätter im Frühling nicht mehr sprießen.«3

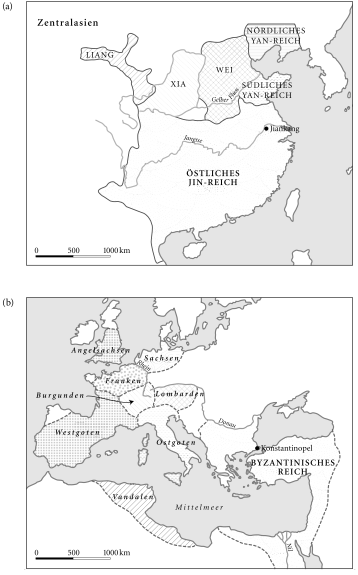

Was hätten diese Geistesverwandten des Pangloss aus Abbildung 6.1 entnommen? Die gesellschaftliche Entwicklung verlor nach der Zeitenwende, ihrem Höhepunkt, sowohl im Osten als auch im Westen an Dynamik. Dieser Kollaps begann auf neuer Stufenleiter. Er wurde nicht nur umfassender als je zuvor, indem er beide Enden Eurasiens erfasste, sondern auch langwieriger und tiefer. Jahrhunderte lang zog er sich hin, brachte dem Entwicklungsindex im Osten um 400 u. Z. einen Einbruch von zehn, dem im Westen 500 u. Z. von 20 Prozent. Wie sich dieser Vorgang abspielte, der das Ende der 14 000-jährigen Führung des Westens in Sachen gesellschaftlicher Entwicklung einleitete, ist Thema dieses Kapitels.

Die alten Reiche waren nicht immer von Panglossen bevölkert. Bis sich das Paradox der Gewalt, von dem ich in Kapitel 6 gesprochen habe – nämlich dass |277|Kriege schließlich zu Frieden und Wohlstand führten –, klar herausstellte, vergingen Jahrhunderte voller Kriege und mit Millionen Toten. Und kaum waren die Vereinigungskriege beendet, zerfleischten sich die Superstaaten der Qin und der Römer in furchtbaren Bürgerkriegen selbst. Die Qin gerieten in diesen Strudel sofort hinein, die Römer erst in einem längeren Prozess.

Abbildung 6.1: Eine die gesamte Welt erfassende Krise

Blütezeit, Niedergang und Zusammenbruch der antiken Reiche, 100 v. u. Z.–500 u. Z.

Die zentralisierten repressiven Institutionen Qins eigneten sich hervorragend für Zwecke der Eroberung, aber nicht zum Regieren. Nachdem der Erste Kaiser Qin Shihuangdi 221 v. u. Z. seine letzten Feinde bezwungen hatte, zog er weiterhin alle seine männlichen Untertanen ein, sie mussten nun keine Kriege mehr führen, sondern sollten bauen. Manchmal, wenn sie beispielsweise tausende Kilometer Straßen und Kanäle anlegten, war das durchaus von Nutzen, manchmal auch nicht. Der Erste Kaiser, so Sima Qian, überzeugte sich nicht nur selbst von seiner Göttlichkeit und gab mehrere Vermögen für Quacksalber aus, die versprachen, ihm das ewige Leben zu verschaffen, sondern ließ auch 700 000 Männer 36 Jahre lang eine Grabstätte für sich bauen. (Gräber einiger hundert Männer, die an der Baustelle ihr Leben ließen, wurden archäologisch gesichert.)

Die Grabanlage, 51 Quadratkilometer groß (und noch immer weitgehend ungesichert), ist Chinas Antwort auf den Ägyptenneid, heute vor allem durch die so genannte Terrakottaarmee bekannt, jene 6000 Tonsoldaten in Lebensgröße, die die Grabanlage bewachen sollten. 1974 beim Bohren eines Brunnens zufällig entdeckt, sind sie ein archäologisches Weltwunder. Noch verwunderlicher |278|jedoch ist, dass Sima Qian in seiner Beschreibung der Grabanlage diese Terrakottaarmee, die heute Museumsbesucher rund um den Globus in Erstaunen versetzt, mit keinem Wort erwähnte. Vielmehr beschränkte er sich rein auf den zur Anlage gehörenden, unterirdischen Bronzepalast – 365 Meter breit und umzogen von Quecksilberflüssen, die die Flüsse des Reiches nachbildeten. (Geochemische Untersuchungen von 1981 und 2003 ergaben, dass der Boden oberhalb des Grabes stark erhöhte Quecksilberwerte aufweist.) Die Konkubinen, die dem Ersten Kaiser keine Kinder geschenkt hatten, dazu alle Handwerker, die die Geheimnisse der Grabanlage kannten, und möglicherweise auch die hundert höchsten Beamten des Reiches wurden 210 v. u. Z. zusammen mit dem Kaiser beerdigt.

Die Megalomanie des Ersten Kaisers führte zu Widerstand auf allen Ebenen. Als sich einige Adlige beschwerten, ließ er sie gewaltsam in seine Hauptstadt bringen; als sich die Intellektuellen beklagten, ließ er 460 von ihnen lebendig begraben, und Bauern, die Einspruch erhoben, ließ er zweiteilen.1*

Das Terrorregime brach zusammen, kaum dass der Erste Kaiser tot war. 209 v. u. Z., so wurde später berichtet, hinderten heftige Regenfälle zwei untere Beamte daran, zwangsrekrutierte junger Männer rechtzeitig in einer Garnison abzuliefern. Verspätungen wurden natürlich mit dem Tode bestraft. »Wie es aussieht, müssen wir sterben, ob wir bleiben oder weglaufen«, lässt Sima Qian einen von ihnen sagen, »und wenn wir einen Aufstand anzetteln, ebenso. Da wir also in jedem Fall sterben müssen, wäre es da nicht besser, wenn wir im Kampf für unser Land sterben [indem wir rebellieren]?«4

Wie sie es geahnt hatten: Die beiden Rebellen verloren ihr Leben. Sie hatten aber nicht ahnen können, dass ihr Aufstand rasch um sich griff. Innerhalb von Monaten hatten sich die Streitenden Reiche erneut gebildet. Um 206 v. u. Z. war Qin am Ende, und aus dem Aufstand wurde ein fürchterlicher Bürgerkrieg. Nach weiteren vier Jahren Gemetzel konnte sich allein der aus bäuerlichen Verhältnissen stammende Kriegsherr Liu Bang behaupten. Er rief die Han-Dynastie aus, ließ 80 000 Kriegsgefangene köpfen, verkündete den allgemeinen Frieden und nahm schließlich den Namen Gaodi ( »Hoher Kaiser«) an.2*

Rom hatte das genau umgekehrte Problem. Es war kein Übermaß an Zentralisierung, das die Regierungsgeschäfte des römischen Staates in Friedenszeiten behinderte, sondern die unklare Abgrenzung seiner Institutionen gegeneinander. Der aus reichen alten Männern bestehende Senat und die Volksversammlungen |279|waren in einem Stadtstaat entstanden und taugten nicht zur Regierung eines Reiches. Sie wurden nicht fertig mit der vielen Beute und den Sklavenarmeen, die Rom durch seine Siege zufielen, auch nicht mit den Hahnenkämpfen unter den superreichen Armeeführern. Während einer Grundsatzdebatte im Jahr 133 v. u. Z. zertrümmerten ehrwürdige Senatoren die hölzernen Bänke, auf denen sie saßen, schnappten sich Latten und Stuhlbeine und schlugen sich gegenseitig tot. Um 80 v. u. Z. wusste niemand mehr so genau, wer das Reich eigentlich regierte.

Rom brach nicht augenblicklich zusammen wie Qin, sondern schlitterte 50 Jahre lang von einem Bürgerkrieg in den nächsten. Mit der Zeit standen die Armeen treuer zu ihren Heerführern als zum Staat, und der Senat konnte mit erfolgreichen Feldherren nur fertig werden, wenn er sie in Kriege gegen schwächere fremde Völkerschaften schickte (wodurch die eigenen Heerführer nur noch stärker wurden) oder neue Kommandanten ermächtigte, die alten anzugreifen (womit neue Herausforderer auftraten). 45 v. u. Z. hatte Julius Cäsar alle Rivalen aus dem Feld geschlagen, fiel im Jahr darauf aber selbst einem Mordanschlag zum Opfer. Also drehte sich das Rad von neuem, bis Oktavian im Jahr 30 v. u. Z. die Truppen Antonius’ und Kleopatras in Ägypten endgültig in die Enge trieb und beide Selbstmord begingen. Die von ständigen Kriegen erschöpfte römische Elite erklärte sich bereit, alles zu tun, was Oktavian (der sich nun Augustus, der »Ehrwürdige« oder »Erhabene«, nannte) verlangte; wobei dieser so tat, als sei er in Wirklichkeit nur einfacher Bürger und Privatmann. Mit dieser merkwürdigen Regelung konnten alle Beteiligten ihr Gesicht wahren, und 27 v. u. Z. erklärte Augustus, die Republik sei wieder hergestellt, regierte faktisch aber als Kaiser.

Um die Zeitenwende standen die Kerngebiete in Ost und West jeweils fast vollständig unter der Herrschaft eines einzigen Reiches, aber diese Entwicklung war nicht unvermeidlich. Im Osten hatte Gaodi, der Gründer der Han-Dynastie, 203 v. u. Z. mit seinem letzten Gegner vereinbart, die Herrschaft zu teilen, brach jedoch sein Wort, tötete seinen Rivalen und machte sich zum Alleinherrscher. Im Westen dagegen hatte es in den 30er Jahren des 1. Jahrhunderts v. u. Z. den Anschein, als werde der Mittelmeerraum zerfallen: in einen lateinischprachigen, von Oktavian von Rom aus regierten Westen und einen griechischprachigen Osten unter der Herrschaft von Antonius und Kleopatra in Ägypten. Wäre Gaodi ein Ehrenmann gewesen und Antonius weniger abgelenkt durch Wein und Sex, dann hätte dieses Kapitel anders beginnen können. Nur Südasien durchlief eine andere Entwicklung. Die zwischen 1000 und 600 v. u. Z. im Ganges-Delta entstandenen kleineren Städte und Staaten entwickelten sich wie in den westlichen und östlichen Kerngebieten Richtung High-End zu organisierten Gebilden. Im 3. Jahrhundert v. u. Z. wurden sie vom riesigen Maurya-Reich geschluckt, dem damals wohl weltweit größten Staat (dem Qin allerdings bald den Rang ablief). Anders als Rom und Qin konnte das Maurya-Reich seine Macht jedoch nicht festigen, sondern zerfiel in den folgenden hundert Jahren allmählich. Zu Augustus’ Zeiten bestand Südasien wieder aus einer großen Zahl ständig miteinander rangelnder kleiner Königreiche.

|280|»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich«, heißt es bei Tolstoi, »jede unglückliche Familie aber ist auf ihre Art unglücklich.«5 Das ließe sich auch von Reichen sagen. Gründe, derentwegen sie zerfallen – verlorene Schlachten, verärgerte Statthalter, nicht zu beherrschender Hochadel, verzweifelte Bauern, unfähige Bürokraten –, gibt es viele, doch nur eine Möglichkeit sie zusammenzuhalten: den Kompromiss. Die Herrscher Hans und Roms verstanden sich darauf.

Gaodi hatte den Bürgerkrieg 202 v. u. Z. nur deshalb gewonnen, weil er sich mit anderen Kriegsherren arrangierte und zehn von ihnen belohnte, indem er vorerst zwei Drittel seines »Reiches« als halb unabhängige Staaten unter ihrer Herrschaft beließ. Um neue Bürgerkriege zu verhindern, musste das Reich diese Vasallenkönige entmachten. Doch durfte die Zentralmacht weder zu schnell vorpreschen, sonst hätte sie ihre Rivalen verschreckt und möglicherweise genau die Kriege provoziert, die sie verhindern wollte, noch durfte sie zu lange zögern und damit zulassen, dass die Könige zu stark wurden. Die Han-Kaiser fanden das genau richtige Tempo, und um 100 v. u. Z. gelang es ihnen, die Vasallenstaaten aufzulösen, ohne dass es zu nennenswerten Aufständen kam.

Die Han-Kaiser waren nicht ganz so größenwahnsinnig wie Qin Shihuangdi, der Erste Kaiser der Qin, doch waren auch sie nicht frei von Anfechtungen. Jingdi beispielsweise wurde 141 v. u. Z. mit seiner eigenen Terrakottaarmee begraben. (Sie zählte sechsmal mehr Köpfe als die des Ersten Kaisers – die Soldaten allerdings waren auch nur ein Drittel so groß.) Mit Ausnahme des großen Eroberers Wudi hüteten sich die Han-Kaiser, Unsterblichkeit und Göttlichkeit für sich zu fordern, gleichwohl hielten sie an der Rolle der Shang- und Zhou-Könige fest und agierten als Vermittler zwischen dieser und der übernatürlichen Welt.

Ihre Machtentfaltung tarierten sie sorgfältig aus. Um mit den Aristokraten zurechtzukommen, mussten sie die Idee der Göttlichkeit des Herrschers aufgeben. (In diesem Zusammenhang zahlte sich aus, dass die Han den Reichtum des Adels an die Erfolge des Hofes knüpften.) Die gebildete Oberschicht wiederum banden sie ein, indem sie den Thron in ein idealisiertes, konfuzianisches Bild des hierarchischen Universums einfügten. (Nicht weniger wichtig: Die Han setzten durch, dass für den Einstieg in eine Ämterlaufbahn nicht mehr die Beziehungen zum Adel zählten, sondern die Kenntnis der konfuzianischen Klassiker.) Um schließlich die Autorität des Herrschers auch in den riesigen ländlichen Gebieten zu festigen und zu sichern, musste der vor der Achsenzeit gültige Status der Monarchie als einem Bindeglied zu den Ahnen und Göttern ganz handfest unterfüttert werden: etwa durch Einschränkungen des Militärdienstes, eine Lockerung der grausamsten Gesetze aus der Qin-Zeit und zeitlich genau abgestimmte Steuersenkungen.

Es waren also Kompromisse, die für Frieden und Einheit sorgten, und allmählich wurde der Osten zu einem einzigen Staatswesen. Bei seinen Herrschern hieß es zhongguo ( »Reich der Mitte« im Zentrum der Welt) oder tianxia ( »Alles unter dem Himmel«, denn was jenseits seiner Grenzen lag, konnte nichts Bedeutendes sein). Von nun an ist es tatsächlich sinnvoll, vom östlichen Kerngebiet als einem |281|einzigen politischen Raum zu sprechen, der im Westen nach der üblichen falschen Aussprache von »Qin« China heißt. »Unter dem Himmel« blieben große kulturelle Unterschiede bestehen, allmählich aber wurde das östliche Kernland nun »chinesisch«.

Rom verfolgte eine ganz ähnliche Kompromisspolitik. Nach dem Ende der Bürgerkriege im Jahr 30 v. u. Z. schickte der siegreiche Augustus die Wehrpflichtigen nach Hause und sicherte die Grenzen durch Berufssoldaten. Wie den Han-Kaisern war auch ihm klar, dass die Armee seiner Herrschaft gefährlich werden konnte. Aus diesem Grund rekrutierten die chinesischen Herrscher ihre Armeen aus Sträflingen und Fremden und drängten das Militär damit in gewisser Weise aus der Gesellschaft heraus; Augustus und seine Nachfolger gingen ihrerseits dazu über, ihre Feinde näher an sich heranzuziehen als ihre Freunde. Sie machten die Armee zu einer zentralen gesellschaftlichen Einrichtung, die aber direkt ihrer Kontrolle unterstand.

In beiden Fällen wurde der Krieg zur Sache von Spezialisten, und alle anderen konnten sich friedlichen Künsten zuwenden. Wie China absorbierte Rom seine Vasallenkönige und knüpfte den Reichtum des Adels eng an den des Reiches. Die Kaiser vollführten eine Gratwanderung, gerierten sich im Umgang mit dem Adel als Erste unter Gleichen, waren Oberbefehlshaber, wo es um militärische Angelegenheiten ging, und göttlich dort, wo von ihnen erwartet wurde, dass etwas Numinoses um sie sei. Bis sie starben, waren Kaiser nichts weiter als herausragende Menschen, erst danach, so lautete die gängige Formel, würden sie in den Schoß der Götter aufgenommen. Manche Kaiser fanden solche Vorstellungen lächerlich, Vespasian zum Beispiel, der, als er 79 u. Z. im Sterben lag, mit seinen Höflingen scherzte: »Ach, ich glaube, ich werde ein Gott.«6

Im 1. Jahrhundert u. Z. entwickelte sich eine griechisch-römische Kultur. Reiche Männer konnten vom Jordan bis an den Rhein reisen, und die Städte, in denen sie Halt machten, sahen überall gleich aus; überall konnten sie von den gleichen goldenen Tellern essen, bekannte griechische Tragödien anschauen und kultivierte Bemerkungen zu Homer und Vergil machen; überall trafen sie auf Gleichgesinnte, die Bildung zu schätzen wussten. Der Senat nahm immer mehr Würdenträger aus der Provinz in seine Reihen auf, örtliche Honoratioren ließen Inschriften auf Lateinisch und Griechisch anbringen, und selbst die Bauern auf den Feldern fühlten sich allmählich als Römer.

Die Kompromisspolitik entschärfte den Widerstand. Es wäre schön, dies mit dem Zitat aus einem alten Text zu illustrieren, aber nichts bringt die Sache so gekonnt auf den Punkt wie Das Leben des Brian, die Monty-Python-Komödie von 1979. Als Reg (gespielt von John Cleese), der Vorsitzende der Volksfront von Judäa (Offizieller Flügel), versucht, seine nicht allzu eifrigen Anhänger zur Wut gegen die Römer aufzustacheln, muss er feststellen, dass sie lieber über die Vorteile des Reiches (speziell den Wein) reden. Reg reagiert mit der sicher berühmtesten Frage, die je zum Römischen Reich gestellt wurde: »Schon gut … schon |282|gut … Aber abgesehen von der besseren Kanalisation und Medizin und Bildung und Bewässerung und dem Gesundheitswesen und den Straßen und der Trinkwasserversorgung und den Bädern und der öffentlichen Ordnung … was haben die Römer uns gebracht?« Die Freiheitskämpfer denken einen Augenblick nach, dann hebt einer zögernd die Hand: »Den Frieden!« Reg, außer sich über diese Einfalt: »Was!? Ach … den Frieden, ja, ja … Schnauze!«7

Dabei war ihm etwas Entscheidendes entgangen: Der Frieden hatte tatsächlich alles verändert und an beiden Enden Eurasiens eine Periode des Wohlstands eingeleitet. In beiden Reichen wuchsen die Bevölkerung und, noch schneller, Handel und Wandel. Am wichtigsten aber war, dass auch der Ertrag landwirtschaftlicher Produktion stieg – ob nun als Gesamtertrag, Flächenertrag oder als Ertrag pro Arbeitseinheit gerechnet. Sowohl die Han als auch die Römer erließen Gesetze, die das Eigentum von Grundbesitzern, aber auch das von Bauern besser schützten. Neue Anbauflächen wurden erschlossen, Be- und Entwässerungssysteme verbessert, Sklaven gekauft oder Arbeiter angestellt, mehr Dünger und besseres Werkzeug eingesetzt. Wie aus ägyptischen Dokumenten hervorgeht, ernteten die Bauern zur Römerzeit auf ein Pfund Saatgut zehn Pfund Weizen, ein für die vormoderne Landwirtschaft beachtliches Niveau. Aus China haben wir keine Statistiken aus dieser Zeit, aber aus archäologischen Funden und Berichten in landwirtschaftlichen Handbüchern geht hervor, dass auch hier die Erträge gestiegen sind, besonders im Tal des Gelben Flusses.

In aller Stille, fast unbemerkt von den Adligen, den Autoren der überlieferten Literatur, machten sich Bauern und Handwerker neue Möglichkeiten der Energieausbeutung zunutze. Bis zu diesem Punkt der Menschheitsgeschichte kam fast alle Energie, die eingesetzt wurde, aus Muskelkraft oder organischen Brennstoffen, jetzt aber begann man, vier potenziell revolutionäre Energiequellen anzuzapfen – Kohle, Erdgas, Wasser und Wind.

Die ersten beiden blieben marginal. Nur manche Eisengießereien in China nutzten Kohle, und in Sichuan wurde Erdgas durch Bambusröhren geleitet und verbrannt, um zur Salzgewinnung Wasser zu verdampfen. In großem Stil dagegen wurden Wasser- und Windkraft genutzt. In Rom wie in China bewegten sich seit dem 1. Jahrhundert u. Z. Mahlsteine für Getreide und Blasebälge der Schmelzöfen in Eisengießereien mit Wasserkraft. Das beeindruckendste Beispiel ist eine im 3. Jahrhundert u. Z. im südfranzösischen Barbegal errichtete Anlage mit zweimal acht hintereinander angeordneten Wasserrädern. Sie erzeugten 30 Kilowatt, was etwa der Leistung von hundert Ochsen entspricht (oder von zwei mit Höchstgeschwindigkeit fahrenden Automobilen vom Typ Ford T). Im Allgemeinen waren die Wasserräder viel kleiner, aber selbst eine durchschnittliche römische Mühle lieferte so viel Energie wie zehn starke Männer, die Laufräder in Schwung hielten.

Am bedeutsamsten aber war nicht der Einsatz neuer Wind- und Wasserräder, sondern die verbesserte Segeltechnik. Niemand hätte sich bemüßigt gesehen, tausende Tonnen Weizen, Millionen Liter Wein und Milliarden Eisennägel zu |283|produzieren, wenn all das nicht von den Bauernhöfen oder Gießereien zu den Käufern hätte gebracht werden können. Größere, bessere und billigere Schiffe, Häfen und Kanäle waren ebenso wichtig wie Pflüge und Wasserräder. Handel und Industrie wuchsen gemeinsam.

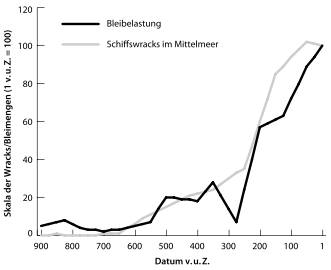

Für den Westen geht dies aus Abbildung 6.2 deutlich hervor. Hier wird die steigende Zahl von Schiffswracks verschiedenen Graden der Bleiverschmutzung gegenübergestellt, die 2005 bei der Untersuchung von Ablagerungen in einem See bei Penido Velho (heutiges Spanien) festgestellt wurden. (Ich führe Schiffswracks auf, weil wir keine Dokumente über die antike Schifffahrt haben, daher – es sei denn, die Kapitäne wären aus unerklärlichen Gründen ungeschickter geworden und mit der Zeit immer häufiger auf Felsen aufgelaufen – liefern Schiffswracks die besten Näherungswerte für die Zahl der Schifffahrten. Blei wiederum ist ein Nebenprodukt der Silbergewinnung, die Bleibelastung lässt sich geochemisch, anhand von Isotopen, am besten beobachten.) Beide Kurven haben ihren Scheitelpunkt im 1. Jahrhundert v. u. Z., ein Zeichen für die enge Verbindung von Handel und Industrie (und für die Tatsache, dass das alte Rom kein goldenes Zeitalter für die Umwelt war).

Leider lässt sich Abbildung 6.2 nicht mit einer entsprechenden Grafik für den Osten vergleichen, weil chinesische Archäologen wenig quantifizierbare Daten gesammelt haben. Immerhin lassen die vorliegenden Daten den Schluss zu, dass der Handel im östlichen Kerngebiet nach 300 v. u. Z. einen deutlichen, wenn auch keinen ganz so starken Aufschwung erlebte wie im Westen. Einer neueren Studie zufolge waren im Römischen Reich etwa zweimal so viele Münzen im Umlauf wie unter den Han, und die reichsten Römer waren doppelt so reich wie die reichsten Chinesen.

Die unterschiedliche Zunahme des Handelsverkehrs lag wahrscheinlich zu großen Teilen an den jeweiligen geographischen Bedingungen. 90 Prozent der Menschen im Römischen Reich lebten nicht weiter als 15 bis 20 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Die Expansion des westlichen Kerngebiets in den Mittelmeerraum hatte im 2. Jahrtausend v. u. Z. die Entwicklung der gesamten Region vorangetrieben, im gleichen Maß aber zu Störungen geführt. Das endete erst, als Rom die gesamte Mittelmeerküste erobert hatte (im 1. Jahrhundert v. u. Z.). Nun konnten Waren zur See preiswert überallhin transportiert werden, und aufgrund der Verbindungen und Beziehungen, die dabei entstanden, beschleunigte sich das Entwicklungstempo beträchtlich.

Im Reich der Han lebte ein viel kleinerer Teil der Bevölkerung nahe am Meer oder an großen Flüssen, und diese waren nicht immer schiffbar. Roms militärische Expansion hatte immer neue wirtschaftliche Grenzen zur Folge, mit den fortgeschrittensten Techniken konnten Bauern neu erobertes Land bestellen und ihre Ernten verkaufen, um die Städte Italiens und Griechenlands zu versorgen. In China dagegen gab es keine Wasserwege wie das Mittelmeer, darum hatten die Eroberungen der Qin und Han in dieser Hinsicht viel geringere Auswirkungen. Einige |284|Han-Kaiser arbeiteten wie wild daran, die Transportbedingungen zu verbessern, sie ließen Wei und Gelben Fluss vertiefen und zur Umgehung nicht schiffbarer Abschnitte Kanäle anlegen; doch dauerte es Jahrhunderte, bis China den Nachteil, ohne ein eigenes Mittelmeer auskommen zu müssen, ausgleichen konnte.

Abbildung 6.2: Waren und Dienstleistungen

Der parallele Anstieg von Schiffsunglücken im Mittelmeer und der Bleibelastung am spanischen Penido-Velho-See. Die Zahl der Wracks und die Bleimengen wurden in Relation gesetzt, sodass sie auf einer (vertikalen) Skala verglichen werden können, wobei die Zahl/Menge beider für das Jahr 1 v. u. Z. gleich 100 gesetzt wurde.

Das Wirtschaftswachstum in Ost und West verdankte sich im Wesentlichen zwei ähnlichen Kräften. Die eine zog, die andere schob die wirtschaftliche Entwicklung nach oben. Was zog, war das Wachstum des Staates. Die römischen und die Han-Eroberer holten Steuern aus riesigen Gebieten, gaben den größten Teil davon jedoch für ihre Grenzarmeen (schätzungsweise 350 000 Mann in Rom und 200 000 in China) und für gigantische Hauptstädte wieder aus (wahrscheinlich eine Million Menschen lebten in Rom, in Chang’an, der Hauptstadt der Han, etwa die Hälfte). Beide mussten dafür sorgen, dass Nahrungsmittel, Güter und Geld aus reichen, Steuern zahlenden Provinzen zu hungrigen, die Einnahmen verzehrenden Zusammenballungen von Menschen gelangten.

Der Monte Testaccio ( »Monte Scherbelino«) in einem Vorort von Rom ist ein Beispiel dafür, wie stark diese Zugkräfte im Westen waren. Der 50 Meter hohe, von Gras überwucherte Hügel aus Tonscherben ist gewiss weniger eindrucksvoll |285|als das Grab des Ersten Kaisers, für manche hartgesottene Archäologen jedoch ist er Italiens Antwort auf den Ägyptenneid. Die unglaubliche Zahl von 25 Millionen Gefäßen zum Lagern aller möglichen Waren wurde hier im Laufe von drei Jahrhunderten entsorgt. Die meisten dienten dem Transport von Olivenöl – 800 Millionen Liter – von Südspanien nach Rom, womit die Städter kochten, sich wuschen3* und ihre Lampen fütterten. Steht man auf dem Monte Testaccio, staunt man, wozu hungrige Menschen fähig sind. Und das war nicht der einzige künstliche Müllberg Roms.

Die zweite Kraft, die die wirtschaftliche Entwicklung anschob, war der bereits bekannte Klimawandel. Die globale Abkühlung nach 800 v. u. Z. hatte schwächere Staaten ins Chaos gestürzt und für Jahrhunderte eine Welle der Expansion ausgelöst. Um 200 v. u. Z. leiteten anhaltende Veränderungen der Erdumlaufbahn die von Klimatologen so genannte Römische Warmperiode ein. Die Winterwinde wurden schwächer – schlechte Nachrichten für die Bauern am Mittelmeer und in den großen Flusstälern Chinas –, aber die High-End-Imperien, die zum Teil in Reaktion auf die früheren globalen Abkühlungsphasen entstanden waren, verschafften den Gesellschaften des Ostens und des Westens soviel Flexibilität, dass sie den Klimawandel nicht nur überstanden, sondern auch Nutzen daraus ziehen konnten. Härtere Zeiten bieten mehr Anreize zu Diversifikation und Innovation. Die Menschen experimentierten mit Wasserrädern und Kohle, der Staat sorgte für Straßen und Häfen, um den Handel einträglicher zu machen, sowie für Heere und Gesetze, um ihn abzusichern. Den Staatenlenkern war sehr wohl bewusst, dass reichere Untertanen auch mehr Steuern zahlen können.

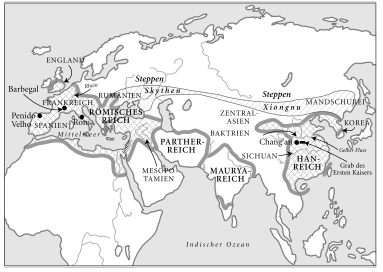

Die High-End-Imperien stießen auch über ihre alten Kerngebiete hinaus in Regionen vor, in denen die Wärmeperiode der Landwirtschaft zugutekam – im Westen nach Frankreich, Rumänien und ins regenreiche England, im Osten in die Mandschurei, nach Korea und Zentralasien (Abbildung 6.3). Selbst wenn sie dabei keinem bewussten Plan folgten, setzten die Reiche damit auf die richtige Karte, denn die Klimaveränderungen, die in den wärmeren Gebieten zu Problemen führten, wirkten in kälteren Gegenden zu ihren Gunsten. Das Römische Reich, in dem der Gütertransport wegen des Mittelmeers relativ einfach war, zog große Vorteile daraus; China dagegen, wo es nur die großen, schwer zu befahrenden Flüsse gab, profitierte vom Klimawandel gewiss weniger.

So hatten all die Kriege, Versklavungen und Massaker des 1. Jahrtausends v. u. Z. zu einem Zeitalter des Wohlstands geführt, das durchaus Grund gab zu jener Begeisterung à la Pangloss, mit der dieses Kapitel begann. Der Wohlstand war ungleich verteilt – es gab weitaus mehr Bauern als Philosophen oder Könige –, aber |286|es lebten insgesamt mehr Menschen auf der Erde als in den vorangegangenen Zeitaltern. Sie lebten in größeren Städten, hatten im Großen und Ganzen ein längeres Leben, ernährten sich besser und umgaben sich mit mehr Dingen als je zuvor.

Abbildung 6.3: Das Beste aus dem Wetter machen

Die größte Ausdehnung von Han-Reich (um 100 u. Z.) und römischem Imperium (117 u. Z.); beide umfassten Gebiete, die von der globalen Erwärmung profitierten.

Als ich an meinen ersten archäologischen Ausgrabungen teilnahm – in England in den 1970er Jahren –, hatte ich es mit mehreren römischen Fundstätten zu tun. Mit der Spitzhacke, oft bis an den Rand der Erschöpfung, legten wir riesige Fundamente aus gegossenem Beton frei (auch eine römische Erfindung) und sahen zu, dass wir mit unseren Logbüchern der Flut von Funden halbwegs hinterherkamen. Dann begann ich, meine Doktorarbeit über die griechische Gesellschaft um 700 v. u. Z. zu schreiben, und 1983 machte ich mich zum ersten Mal um eine Ausgrabungsstätte aus jener Zeit verdient. Es war ein Schock. Diese Leute besaßen so gut wie nichts. Wenn wir nur ein paar Stücke aus verrostetem Eisen fanden, war dies eine große Sache. Die Römer lebten, verglichen mit früheren Populationen, in einem Konsumparadies. Ausgehend von einem Niveau, das praktisch bloß dem Existenzminimum entsprach, stieg der Pro-Kopf-Verbrauch in den späteren westlichen Provinzen des Römischen Reiches zwischen 800 und 200 v. u. Z. um gut 50 Prozent.

Ähnliche Entwicklungen sind auch im Osten zu verzeichnen, obwohl sie sich, wie gesagt, bislang noch nicht so gut in Zahlen darstellen lassen. Nach modernen |287|Maßstäben lebten die Menschen in beiden Kerngebieten in tiefster Armut – jedes zweite Neugeborene starb vor seinem fünften Lebensjahr, wenige Menschen wurden älter als 50 Jahre, und aufgrund ihrer schlechten Ernährung waren die Erwachsenen im Durchschnitt 15 Zentimeter kleiner als wir –, doch verglichen mit allem, was vorher war, lebten sie in einem goldenen Zeitalter. Kein Wunder, dass sich Dr. Pangloss und Konsorten so breit machten in den alten Imperien.

Was Pangloss und seinesgleichen allerdings entging, waren die vom Entwicklungsschub in den Imperien bewirkten Veränderungen in der Welt jenseits ihrer Grenzen. Waren die Reiche stark, zwangen sie den Völkern an den Grenzen ihren Willen auf, so wie der Perserkönig Dareios I. im 6. Jahrhundert v. u. Z. oder wie im 3. Qin Shihuangdi, der Erste Kaiser von Qin, große Teile der zentralasiatischen Steppe unter ihre Kontrolle brachten. Waren sie jedoch schwach, schlugen die Nomaden zurück. So konnten es die Nachfolgestaaten, die Alexanders Diadochen nach 300 v. u. Z. auf den Trümmern des Persischen Reiches aufbauten, mit der Macht ihres illustren Vorläufers nie aufnehmen, und bald fielen Horden plündernder Skythen in Baktrien und Nordindien ein. Die Parther, auch sie ein Stammesvolk aus Zentralasien, sickerten ins Gebiet des heutigen Iran ein und nutzten, als die makedonischen Reiche nach 200 v. u. Z. unter den Angriffen der Römer zusammenbrachen, ihre Chance.

Die Parther waren anders als die Nomadenstämme, die zuvor ins westliche Kerngebiet eingefallen waren. Die Skythen etwa häuften ihre Reichtümer durch Raubzüge an oder indem sie Schutzgelder von ackerbauenden Reichen erpressten. Sie verhielten sich im Grunde wie Banditen – ohne das geringste Interesse daran, die High-End-Staaten zu erobern und ihre komplizierten Bürokratien zu bedienen. Die parthischen Reiter dagegen waren nur Halbnomaden. Sie kamen vom Rand der zentralasiatischen Steppe, nicht aus deren kahler Mitte, und hatten seit Generationen Seite an Seite mit Bauern gelebt. Ihre Herrscher wussten, wie man von unterdrückten Bauern Steuern eintreibt und zugleich an den Traditionen eines Reitervolks festhält, von denen ihre Militärmacht abhing. Um 140 v. u. Z. hatten sie einen großen Teil des Persischen Reiches in ein eigenes, nur lose integriertes Low-End-Reich verwandelt.

Die Partherkönige inszenierten sich gern als Erben von Kyros und Dareios, übernahmen auch gern die westliche Hochkultur, ihr Staat aber blieb stets ein lockeres, schwach organisiertes Gebilde, das Rom nie wirklich gefährlich wurde, auch wenn die Parther den Römern, die immer mal wieder vergaßen, wie stark die nomadische Reiterei sein konnte, kurze, scharfe Schläge versetzten. Berühmt waren die kämpferischen Nomaden für den »parthischen Schuss«: Ein Reiter tat, als wolle er fliehen, wandte sich dann im Sattel um und schoss auf seinen Verfolger. |288|Mit solchen Taktiken konnten die Parther zum Beispiel den römischen Feldherrn Crassus erledigen, der in einem überstürzten Angriff 53 v. u. Z. Armee und Leben verlor. Der Partherkönig Orodes II., ein großer Bewunderer westlicher Kultur, verfolgte, so lesen wir bei Plutarch, gerade die Aufführung der Bakchen des Euripides, als ihm Crassus’ Kopf gebracht wurde. Er war gebildet genug, um die Pointe zu verstehen, als ein Schauspieler sich erlaubte, ein grässliches Memento in seine Verse aufzunehmen: »Wir bringen vom Berge / Ein frischgeschlachtetes Rind ins Haus, / Herrliche Jagdbeute!«8

Roms Probleme mit den Parthern am westlichen Rand der Steppe waren jedoch gar nichts im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die China an deren östlichem Ende mit den Xiongnu hatte. Der Präventivkrieg, den Qin Shihuangdi 215 v. u. Z. führte, hatte verheerende Folgen. Er brachte, anstatt die Nomaden einzuschüchtern, in der Steppe eine politische Revolution ins Rollen, die dazu führte, dass sich die einander befehdenden Stämme zum ersten wirklichen Nomadenreich der Welt zusammenschlossen. Anders als die Parther besteuerte Mao-dun, der Herrscher der Xiongnu, nicht die Bauern, um adlige Reitertruppen zu bezahlen, sondern er finanzierte seinen Low-End-Staat ausschließlich durch Beutezüge nach China und kaufte sich die Loyalität niederer Stammeshäuptlinge mit erbeuteter Seide und Wein.

Mao-dun zeichnete sich durch ein treffsicheres Timing aus. 209 v. u. Z., gleich nach dem Tod von Qin Shihuangdi, wurde er zum Herrscher (Chanyu) der Xiongnu und nutzte die folgenden neun Jahre chinesischer Bürgerkriege, um zu plündern, was das Zeug hielt. 200 v. u. Z. hatte der erste Han-Kaiser Gaodi genug und zog an der Spitze einer riesigen Streitmacht in die Steppe, musste dort jedoch die Erfahrung machen, dass ein Krieg gegen Nomaden etwas anderes war, als chinesische Thronrivalen zu bekämpfen. Die Xiongnu wichen zurück, die Chinesen litten in der Wildnis Hunger, und als Mao-dun mit seinen Reitern zurückkehrte und aus einem Hinterhalt angriff, hatte ein Drittel von Gaodis Männern erfrorene Finger. Gaodi selbst kam allerdings fast unversehrt davon; wie in jedem Krieg waren auch hier die meisten seiner Männer viel schlimmer dran.

Als ihm klar wurde, dass er gegen die Xiongnu weder mit Zermürbungstaktiken noch mit Tatenlosigkeit oder Präventivschlägen etwas ausrichten konnte, verfiel er auf eine vierte Strategie: seine Familie mit der Mao-duns durch Heirat zu verbinden. So verbannte Gaodi seine älteste Tochter aus den eleganten Gemächern von Chang’an, wo die Böden aus poliertem Stein waren und die Bettdecken mit Perlen übersät1*, in die Steppe, wo sie Mao-duns Frau wurde und ihre Tage in einem Filzzelt beschloss. Noch tausend Jahre später besangen chinesische Dichter das herzzerreißende Leid der Han-Jungfer, die sich so einsam fühlte unter den wilden Reitern.

|289|Diese königliche Hochzeit leitete ein, was chinesische Wissenschaftler euphemistisch »harmonische Verwandtschaftspolitik« nennen. Für den Fall, dass Liebe nicht ausreichen sollte, versuchte Gaodi Mao-duns Treue zusätzlich mit jährlichen »Geschenken« aus Gold und Seide zu kaufen. Doch sowohl die arme Tochter als auch die Geschenke verfehlten ihren Zweck. Die Xiongnu wollten den Preis erhöhen und plünderten weiter, wobei sie sich ausrechneten, dass die Han-Kaiser still halten würden, solange die Schäden, die sie anrichteten, geringer blieben als die Kosten für einen Rachefeldzug.

Die harmonischen Verwandtschaftsverhältnisse hielten 60 zunehmend teure Jahre, dann zerstritt sich der Hof der Han fürchterlich über dieses Problem. Die einen erinnerten an das Desaster des Jahres 200 v. u. Z. und rieten zur Geduld, die anderen lechzten nach Blut. Nachdem im Jahr 135 v. u. Z. die vorsichtige Mutter des jungen Kaisers Wudi gestorben war, setzte sich die Rachefraktion durch. Von 129 bis 119 v. u. Z. bot Wudi Jahr um Jahr Hunderttausende von Soldaten auf, die in die Wildnis vorrückten, und jedes Jahr kam nur knapp die Hälfte von ihnen zurück. Die Kosten an Menschenleben und Gold stiegen ins Unermessliche, und Wudis Kritiker – die gebildete Elite, die die Geschichtsbücher verfasste – kamen zu dem Schluss, sein Präventivkrieg sei ein totales Fiasko gewesen.

Aber wie die Feldzüge des Dareios von Persien gegen die Skythen 400 Jahre zuvor (die von den Geschichtsschreibern ebenfalls als Fehlschlag beurteilt worden waren) veränderten auch die des Wudi das Nomadenproblem. Ohne Geschenke und Beute, die sie mit ihren Untergebenen teilen konnten, und angesichts der ständigen Bedrohung ihres Weidelandes verloren die Herrscher der Xiongnu an Einfluss auf ihre Verbündeten. Interne Machtkämpfe waren die Folge. 51 v. u. Z. anerkannten die Xiongnu die Oberherrschaft der Han an, ein Jahrhundert später zerbrach das Volk in zwei Stämme. Der eine zog sich nach Norden zurück, und der andere ließ sich innerhalb des Chinesischen Reiches nieder.

So hatten im 1. Jahrhundert u. Z. sowohl die Römer als auch die Han Oberhand über die Nomaden gewonnen. Die Han begannen, »die Barbaren gegen die Barbaren ins Feld zu schicken«, wie sie es nannten: Sie überließen den südlichen Xiongnu Raum zum Leben (und immer wieder »Geschenke«) – unter der Bedingung, dass sie Kriegsdienste gegen andere Nomaden leisteten. Rom, das Osteuropas Wälder, Gebirge und bäuerliche Siedlungen gegen Vorstöße aus den Steppen abschirmte, hatte direkt nur mit den (Halb-)Nomaden des Partherreichs zu tun; und auch dort standen sich beide Parteien nicht in der Steppe gegenüber, wo die Nomaden so viele Vorteile hatten, sondern zwischen den Städten und Kanälen Mesopotamiens. Wann immer die römischen Kaiser es ernst meinten, fegten ihre Legionäre den Widerstand der Parther hinweg.

Wirklich Ruhe allerdings herrschte niemals, weder an Roms Ost- noch an Chinas Nordgrenze. 114 u. Z. vertrieben die Römer die Parther aus Mesopotamien und kontrollierten nun das gesamte westliche Kerngebiet. Doch schon 117 u. Z. zogen sie sich aus dem Land zwischen den Strömen wieder zurück. Noch viermal |290|überrannten sie Mesopotamien im 2. Jahrhundert, viermal gaben sie das Gebiet wieder auf. Trotz seines Reichtums war das Zweistromland einfach zu weit weg und zu schwer zu verteidigen. In China dagegen stellte man fest, dass die Grenze durch die Ansiedlung der Xiongnu innerhalb des eigenen Territoriums alles andere als eine eindeutige Linie auf der Landkarte war, sondern allmählich zu einem im Fluss befindlichen Grenzgebiet wurde, zum »Wilden Norden«, in dem Stämme auftauchten und wieder abzogen, wie es ihnen passte, wo kaiserliche Erlasse selten Wirkung zeigten und wo ein scharfes Schwert mehr zählte als vertragliche Finessen.

Die zunehmenden Verflechtungen zwischen den Reichen von Nomaden und sesshaften Ackerbauern veränderten abermals die Geographie Eurasiens: Die Welt wurde ein wenig kleiner. Die sichtbarste Folge war eine riesige Zone mit einer gemeinsamen materiellen Kultur, die von der Ukraine bis zur Mongolei reichte und in der Kaufleute und Krieger aus Ost und West untereinander Ideen, Kunstfertigkeiten und Waffen austauschten. Die wichtigste Fracht auf den Straßen durch die Steppe jedoch war unsichtbar.

In den Tausenden von Jahren, in denen die Bauern der Alten Welt sich nun schon in Dörfern zusammendrängten, hatten sich zugleich auch viele bösartige Krankheitserreger entwickelt. In großen Populationen, in denen die Menschen auf engstem Raum und in hygienisch prekären Verhältnissen miteinander leben, können sich die verschiedensten Ansteckungskrankheiten rasch verbreiten. Doch da die Kerngebiete der Alten Welt weitgehend geschlossene Siedlungsräume darstellten, verbreiteten sich im Laufe der Jahrtausende auch entsprechende Antikörper im Genpool. Zwar konnten zufällige Mutationen immer mal schlafende Krankheiten in todbringende Seuchen verwandeln, aber Wirte und Viren stellten dann ein neues Gleichgewicht her, mit dem beide leben konnten.

Menschen, die ungewohnten Keimen zum ersten Mal ausgesetzt sind, können gegen die stillen Killer so gut wie keine Abwehrkräfte mobilisieren. Das berühmteste Beispiel ist das, was der Geograph und Historiker Alfred Crosby »kolumbianischer Austausch« genannt hat: den 1492 u. Z. mit der Eroberung Mittel- und Südamerikas eingeleiteten Austausch nicht nur von domestizierten bzw. domestizierbaren Pflanzen und Tieren, sondern auch von Krankheitserregern. Dieser Austausch war eine ungewollte, aber furchtbare Nebenfolge der Eroberung der Neuen Welt.10 In Europa und Amerika hatten sich Pools völlig unterschiedlicher Keime entwickelt. Amerika kannte eigene unangenehme Krankheiten, die Syphilis etwa, aber mit der üppigen Palette an Mikroben, das sich in Europa entwickelt hatte, konnten die kleinen, im dünn besiedelten Amerika isoliert lebenden Populationen nicht mithalten. Epidemiologisch waren die kolonisierten Völker unberührt. Das Vordringen der Europäer auf dem Doppelkontinent war zugleich eine Invasion fremder Körper. Von Masern und Hirnhautentzündung bis zu Pocken und Typhus drangen alle möglichen Krankheitserreger in die Zellen der |291|amerikanischen Ureinwohner ein und ließ sie unweigerlich verenden. Niemand weiß genau, wie viele starben, aber der kolumbianische Austausch könnte drei Viertel der Menschen in der Neuen Welt dahingerafft haben. »Wenn man mit diesen Wilden in Berührung kommt«, notierte einer der französischen Invasoren im 16. Jahrhundert, »gibt es etwas, was anzumerken ich mir nicht versagen kann, nämlich wie sehr doch in alledem der Wunsch Gottes sichtbar wird, dass sie ihr Land an neue Völker abtreten sollen.«11

Zu einem ähnlichen, aber ausgeglicheneren »Austausch« muss es in der Alten Welt im 2. Jahrhundert u. Z. gekommen sein. Jedes Kerngebiet, im Westen, in Südasien und im Osten, hatte in den Jahrtausenden seit Beginn des Ackerbaus jeweils eigene Kombinationen tödlicher Krankheiten hervorgebracht, und sie konnten sich bis 200 v. u. Z. weiterentwickeln, als seien sie auf verschiedenen Planeten beheimatet. Als sich jedoch immer mehr Kaufleute und Nomaden zwischen den Kerngebieten hin und her bewegten, vermischten sich die Erregerpools und verbreiteten überall Angst und Schrecken.

Wie chinesische Dokumente festhalten, brach 161/162 u. Z. in einer Armee, die an der Nordwestgrenze gegen die Nomaden kämpfte, eine mysteriöse Seuche aus, die jeden dritten Soldaten dahinraffte. Auch für das Jahr 165 u. Z. wird von Krankheiten in Armeelagern berichtet, diesmal allerdings in römischen Texten. Hier geht es um eine Epidemie, die während eines Feldzugs gegen die Parther in syrischen Militärstützpunkten wütete, über 6000 Kilometer vom Seuchengebiet in China entfernt. Zwischen 171 und 185 u. Z. wurde China fünfmal von Seuchen heimgesucht; fast ebenso häufig war im gleichen Zeitraum Rom betroffen. In Ägypten, wo sehr detaillierte Dokumente erhalten sind, fiel ein Viertel der Bevölkerung den Epidemien zum Opfer.

Wir können nur schwer herausfinden, welche Krankheiten das waren, denn zum einen haben sich Viren und Bakterien in den seither vergangenen 2000 Jahren weiterentwickelt, zum anderen aber haben die antiken Chronisten die Krankheitsbilder nur äußerst vage beschrieben. So wie sich aufstrebende Autoren heute Bücher wie »Drehbuchschreiben für Anfänger« zulegen können und nach deren Rezeptur wie am Fließband Filme oder Fernsehshows heraushauen, so wussten auch antike Schreiber, dass zu einer guten Geschichte politische Intrigen, Schlachten und Seuchen gehören. Wie wir, wenn wir ins Kino gehen, hatten auch deren Leser ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie solche Grundelemente einzusetzen waren. Seuchen etwa mussten sich in ominösen Zeichen ankündigen, mussten grässliche Symptome und unerhörte Sterberaten hervorbringen. Zu einer guten Geschichte gehörten einfach verwesende Leichen, der Zusammenbruch von Recht und Ordnung, gehörten verzweifelte Witwen, Eltern und/oder Kinder.

Am einfachsten war es für einen Chronisten, wenn er eine Seuchenszenerie bei einem anderen Historiker abschrieb und nur die Namen änderte. Im Westen lieferte Thukydides so etwas wie den Archetyp eines Augenzeugenberichts: seine Schilderung einer Seuche, die Athen 430 v. u. Z. heimgesucht hatte. Nach einer |292|2006 durchgeführten DNA-Studie muss es sich wohl um eine Art Typhusfieber gehandelt haben, was aus Thukydides’ Bericht allerdings nicht klar hervorgeht. Und wenn nun andere Historiker seine (zugegebenermaßen packende) Prosa tausend Jahre lang wiederaufbereiteten, kann dies zur Klärung der Frage, welche Epidemien sie eigentlich beschrieben haben, wenig beitragen.

Eines allerdings verschwindet nicht im Nebel der Unklarheit: der scharfe Gegensatz, in dem römische und chinesische Quellen zur indischen Literatur stehen. Dort nämlich werden für das 2. Jahrhundert u. Z. keine Seuchen erwähnt. Das könnte am Desinteresse gebildeter Eliten liegen, die für etwas so Profanes wie den Tod von Millionen armer Leute kein Interesse hatten. Wahrscheinlicher aber ist, dass die Seuchen nach Indien gar nicht vordrangen, woraus folgen würde, dass der Tauschverkehr in der Alten Welt sich hauptsächlich entlang der Seidenstraße und durch die Steppen abspielte und nicht über Handelsrouten im Indischen Ozean. Diese Erklärung würde auch zu den Umständen passen, unter denen die Seuchen in China und Rom begannen, nämlich in den Heerlagern der Grenzregionen.

Wie immer man sich den Mikrobenaustausch vorzustellen hat, fest steht, dass seit den 180er Jahren u. Z. so gut wie jede Generation furchtbare Seuchen durchlebte. Die für den Westen schlimmsten Jahre lagen zwischen 251 und 266 u. Z.; damals starben in der Stadt Rom zeitweilig 5000 Menschen am Tag. Im Osten wiederum wüteten Seuchen vor allem zwischen 310 und 322 u. Z., auch diesmal gingen sie vom Nordwesten aus. Ganze Regionen dort wurden gemäß den Berichten entvölkert. Einem Arzt zufolge, der die Krankheit überlebte, könnte es sich um Masern oder Pocken gehandelt haben:

Kürzlich gab es Leute, die an seuchenartigen Wundstellen an Kopf, Gesicht und Rumpf erkrankt waren. In kurzer Zeit verbreiteten sich diese Wundstellen über den ganzen Körper. Sie erscheinen als heiße Geschwüre, die einen weißlichen Stoff enthalten. Während einige der Pusteln austrocknen, entstehen überall neue. Wenn die Patienten nicht früh behandelt werden, sterben sie für gewöhnlich. Die Genesenen sind durch purpurfarbene Narben entstellt, die erst nach einem Jahr verschwinden.12

Der Alte-Welt-Austausch hatte verheerende Folgen. Die Städte leerten sich, der Handel ging zurück, Steuereinnahmen sanken, Felder fielen brach. Und als sei das nicht genug, deuten alle Beweisquellen – Torfmoore, Ablagerungen in Binnenseen, Eisbohrkerne, Baumringe, das Verhältnis von Strontium und Kalzium in Korallenriffen, selbst die chemischen Eigenschaften von Algen – darauf hin, dass sich auch das Klima gegen die Menschheit verschworen hatte und die Römische Wärmeperiode (auch »römerzeitliches Klimaoptimum« genannt) zu Ende ging. Zwischen 200 und 500 u. Z. sanken die Durchschnittstemperaturen um gut 1° Celsius; angelsächsische Klimatologen sprechen von der Kälteperiode des Dunklen Zeitalters (der Völkerwanderungszeit). Die Sommer wurden kühler, die Monsunwinde schwächer und entsprechend weniger regnete es.

|293|Unter anderen Umständen hätten die blühenden Kerngebiete in Ost und West auf den Klimawandel so wirkungsvoll reagiert, wie sie es zu Beginn der Römischen Wärmeperiode im 2. Jahrhundert v. u. Z. getan hatten. Dieses Mal jedoch kamen Krankheiten und Klimawandel zusammen – zwei der fünf apokalyptischen Reiter, die im vierten Kapitel ihren prominenten Auftritt hatten. Was das hieß und ob sich ihnen die drei anderen Reiter – Hungersnot, Völkerwanderung und Zusammenbruch des Staates – anschlossen, hing jeweils davon ab, wie die Bevölkerungen reagierten.

Wie alle Organisationen waren die Reiche der Han und der Römer als Antwort auf bestimmte Probleme entstanden. Sie hatten gelernt, ihre Rivalen auszuschalten, riesige Gebiete und große Bevölkerungen mit einfachen Techniken zu regieren sowie Nahrungsmittel und Einkünfte aus den reichen Provinzen zu den jeweiligen Grenzarmeen und zu den Massen in den großen Städten zu schaffen. Beide organisierten dies auf leicht unterschiedliche Weise, und diese Unterschiede waren auch ausschlaggebend dafür, wie sie auf den Austausch in der Alten Welt reagierten.

In diesem Zusammenhang war der Umgang der Imperien mit ihren Armeen von besonderer Bedeutung. Um den Xiongnu zu trotzen, hatten die Han seit den 120er Jahren v. u. Z. riesige Reiterarmeen aufgestellt, für die zunehmend auch Nomaden rekrutiert wurden. Im 1. Jahrhundert u. Z. perfektionierten die Han ihre Politik des »Barbaren einsetzen, um Barbaren zu bekämpfen« und siedelten viele dieser Nomaden innerhalb der Reichsgrenzen an. Das hatte doppelte Folgen. Einerseits wurde die Grenze, an der die Krieger der Xiongnu unter leichter Bewachung durch die Han lebten, militarisiert, andererseits das Inland demilitarisiert. Abgesehen von der Hauptstadt waren in Zentralchina nur wenige Soldaten stationiert, und noch weniger wurden dort ausgehoben. Auch chinesische Adlige versprachen sich wenig davon, weit entfernt von der Hauptstadt als Offizier zu dienen und in abgeschiedenen Garnisonen »Barbaren« zu befehligen. Der Krieg wurde zu etwas, mit dem sich im Namen des Kaisers irgendwo in der Ferne Fremde beschäftigten.

Die Kaiser mussten sich zwar nicht länger vor mächtigen Adligen fürchten, die ihre Truppen möglicherweise gegen sie einsetzten; der Nachteil aber war, dass ihnen auch der Stock fehlte, mit dem sie Unruhe stiftende Adlige hätten züchtigen können. Das staatliche Gewaltmonopol bröckelte. Den Adligen fiel es mit der Zeit leichter, Bauern zu schikanieren und sich deren Höfe einzuverleiben, wodurch ihre wie private Lehen geführten Latifundien wuchsen. Aus den Bauern ließen sich nur begrenzt Überschüsse herauspressen, und wenn der Gutsherr so nah und der Kaiser so weit weg waren, gelangten Überschüsse eher als Pacht an lokale Herren denn als Steuern nach Chang’an.

|294|Die Kaiser versuchten, dem einen Riegel vorzuschieben. Sie setzten Obergrenzen fest für die Größe der Gutsherrschaften und die Zahl der dazugehörigen Bauern, verteilten Land an freie (und besteuerbare) Kleinbauern und verschafften sich Mehreinnahmen aus Staatsmonopolen auf wichtige Güter wie Eisen, Salz und Alkohol. Doch im Jahr 9 u. Z. spitzte sich das Kräftemessen zwischen Kaiser und Großgrundbesitzern zu. Da nämlich hatte sich ein hoher Beamter namens Wang Mang des Throns bemächtigt und sich daran gemacht, das Ackerland komplett zu verstaatlichen sowie Sklaverei und Leibeigenschaft abzuschaffen. Als er zudem verkündete, nurmehr der Staat dürfe Gold besitzen, brach sein fast maoistischer Zentralismus sofort zusammen. In der Folge erschütterten Bauernaufstände das Reich, und als in den 30er Jahren u. Z. Ruhe und Ordnung wieder hergestellt waren, hatte sich die Politik der Han total verändert.

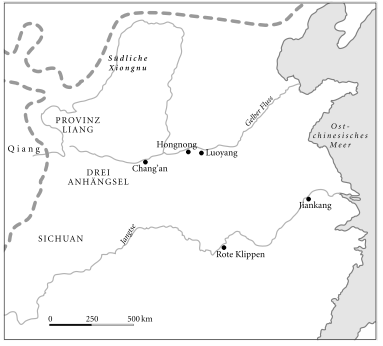

Wang Mangs Nachfolger, Kaiser Guangwu (von 25 bis 57 u. Z.), entstammte einer begüterten Familie, die ihre Macht nicht aus Verbindungen zum alten Hof bezog. Um die Autorität der Dynastie wiederherzustellen, musste Guangwu eng mit den Großgrundbesitzern zusammenarbeiten, und weil er sein Schicksal mit dem ihren verband, brach nun für die ein goldenes Zeitalter an. Reich wie Könige und Herrscher über Tausende von Bauern, nahmen die Magnaten den Staat und seine lästigen Steuereinnehmer kaum noch zur Kenntnis. Früher hatten die Han-Kaiser unbequeme Großgrundbesitzer nach Chang’an (in die heutige Provinz Shaanxi) zitiert, um ein strenges Auge auf sie zu werfen; Guangwu dagegen verlegte die Hauptstadt nach Luoyang (in die heutige Provinz Henan), wo die Grundbesitzer am stärksten waren und genau mitbekamen, was am Hof geschah (Abbildung 6.4).1*

Die Elite suchte den Einfluss des Staates zurückzudrängen und sich von dessen größtem Haushaltsposten, der Armee, freizumachen. Als die Xiongnu gegen Ende des 1. Jahrhunderts u. Z. keine große Bedrohung mehr waren, musste die große Reiterarmee, die zu ihrer Bekämpfung aufgebaut worden war, für sich selbst sorgen – mit der Folge, dass sie die Bauern ausplünderte, die sie doch eigentlich schützen sollte. Um 150 u. Z. waren die südlichen Xiongnu, pro forma immer noch Vasallen, mehr oder weniger unabhängig.

Niemand unternahm größere Anstrengungen, die Armee zu reorganisieren, um der neuen Bedrohung begegnen zu können, die von den Qiang ausging – so nannten die Chinesen zusammenfassend Bauern und Hirten an der Westgrenze. Deren Zahl war, vielleicht aufgrund des milden Klimas der Römischen Wärmeperiode, über Generationen gewachsen, kleine Gruppen waren in die westlichen Provinzen eingesickert und hatten dort Land besetzt oder zogen, wenn ihnen das nicht gelungen war, raubend durchs Land. Um sie unter Kontrolle zu halten, brauchte die Grenze Garnisonstruppen und keine nomadische Reiterei, aber die |295|Grundbesitzer der Region Luoyang weigerten sich, diese Garnisonen zu finanzieren.

Abbildung 6.4: Das Ende der Han-Dynastie, 25–220 u. Z.

Im Text erwähnte Orte.

Einige Beamte machten den Vorschlag, die westlichen Provinzen aufzugeben und die Qiang sich selbst zu überlassen, andere wiederum befürchteten einen Dominoeffekt. Ein Höfling gab zu bedenken:

Wenn ihr die Provinz Liang verliert, dann werden die Drei Gehilfen2* die Grenze sein. Ziehen die Leute aus den Drei Gehilfen weiter ins Landesinnere, wird Hongnong die Grenze sein. Ziehen die Leute dann von Hongnong weiter ins Landesinnere, wird Luoyang die Grenze sein. Und wenn ihr so weitermacht, werdet ihr die Küste des Östlichen Meeres erreichen, und zuletzt wird dieses eure Grenze sein.13

Das überzeugte die Regierung, sie behielt ihren Kurs bei und gab ein Vermögen aus, aber die Infiltration ging weiter. In den Jahren 94 und 108 u. Z. brachten die |296|Qiang große Teile der westlichen Provinzen in ihre Gewalt. Im Jahr 110 kam es zu einem allgemeinen Aufstand der Qiang, und um 150 hatte der Hof in Luoyang sie so wenig unter Kontrolle wie die Xiongnu. So mussten die Grundbesitzer an der West- und Nordgrenze selbst für ihre Verteidigung sorgen und organisierten ihre Bauern in bewaffneten Milizen. Auch die Gouverneure, die der Staat dorthin abkommandiert und dann sich selbst überlassen hatte, bauten eigene Armeen auf (und plünderten ihre Provinzen, um sie zu finanzieren).

Zuletzt war daraus wohl nur ein Schluss zu ziehen: Die Han mussten das Mandat des Himmels verloren haben. 145 u. Z. brachen unabhängig voneinander drei Aufstände los, jeder mit der Forderung nach einer neuen Dynastie. Für die Großgrundbesitzer jedoch schimmerte hinter den dunklen Wolken ein Silberstreif. Das Reich war kleiner geworden, die Steuereinnahmen schrumpften, und die Armee wurde gewissermaßen privatisiert, nur ihre eigenen Güter brachten mehr ein denn je zuvor, und kein kaiserlicher Steuereinnehmer ließ sich blicken, der Krieg war nur ein entferntes Gerücht. Aufs Ganze gesehen stand alles zum Besten.

Doch es gab, den chinesischen Pangloss-Träumern zum Trotz, ein böses Erwachen, als sich nämlich in den 160er Jahren plötzlich der Alte-Welt-Austausch bemerkbar machte. Im Nordwesten, dort, wo die Qiang ins Reich einsickerten und umherzogen, richteten Seuchen verheerende Schäden an, und anstatt mit starker Hand zu reagieren, brach der kaiserliche Hof zusammen.

Dabei saßen Beamte zu Hunderten in den Schreibstuben und Amtszimmern des Palasts in Luoyang, die eigentlich nur dazu da waren, des Kaisers Wünsche in die Tat umzusetzen. Tatsächlich aber verfolgten sie (wie Beamte anderer Epochen auch) vornehmlich eigene Interessen. Die meisten kamen aus Grundbesitzerfamilien und zeigten ein erstaunliches Geschick, wenn es darum ging, Gründe zu finden, etwas nicht tun zu müssen, was Grundbesitzer abscheulich fanden (wie beispielsweise Geld für Kriege einzutreiben). Kaiser, die eigene Ideen umsetzen wollten, durften mit diesen Beamten nicht rechnen. Manche Herrscher holten sich darum Verwandte an den Hof, vor allem aus den Familien ihrer vielen Frauen, die die anstehenden Aufgaben erledigen sollten; andere griffen auf Eunuchen zurück, von deren Vorteilen in Kapitel 5 die Rede war. Doch auch diese vorteilhaften Eunuchen verfolgten so manches Mal eigene Absichten und suchten die Kaiser an einem wirklichen Überblick zu hindern. Und sie wussten es einzurichten, dass nach 88 u. Z. kein Prinz seinen 14. Geburtstag überlebte, an dem er den Thron hätte besteigen können. Die Politik des Hofes degenerierte zuletzt zu reinen Hintertreppenintrigen zwischen hohen Ministern, Eunuchen und den Einflüsterern der noch unmündigen Thronfolger.

Im Jahr 168 u. Z., als Han-China am dringendsten der Führung bedurft hätte, putschten die Palasteunuchen gegen die einflussreiche Mutter und Regentin des gerade eingesetzten zwölfjährigen Kaisers Lingdi. Fast zwanzig Jahre lang, in einer Zeit, in der Seuchen Teile des Landes verheerten, die Xiongnu und Qiang ihre Raubzüge unternahmen, kam es am Hof zu Säuberungen und Gegensäuberungen, |297|die Tausende von Menschenleben forderten und die Regierung lähmten. Korruption und Inkompetenz erreichten ungeahnte Höhen, schreiende Ungerechtigkeiten lösten Aufstände aus. Da sie selbst nicht in der Lage waren, ihrerseits Soldaten auszuheben und Armeen zu führen, gaben Lingdis Handlungsbevollmächtigte lokalen Machthabern die Genehmigung, Truppen aufzustellen und zu tun, was sie für nötig hielten.

Lautstark verlangte das Volk Erklärungen für diesen so plötzlichen Absturz ins Chaos, und als diese weder nach konfuzianischen Ritualen noch mit daoistischem Mystizismus zu erlangen waren, füllten selbsternannte Visionäre die Lücke. Im Tal des Gelben Flusses gewann ein Arzt eine große Anhängerschaft, der lehrte, es sei die Sünde, die alle Krankheiten verursache, und nur durch Beichte lasse sich Heilung erlangen. In den 170er Jahren ging er noch einen Schritt weiter: Die Dynastie selbst sei die letzte Ursache von Sünde und Ansteckung. Sie müsse weg. »Wenn ein neuer Zyklus von 60 Jahren beginnt«, verkündete er, »wird großer Reichtum in die Welt kommen.«14

Der aber kam nicht. Vielmehr wurde, als am 3. April 184 der neue Kalenderzyklus begann, alles noch schlimmer. Zigtausende von Bauern erhoben sich. Die Truppen der Han konnten die Rebellen (die wegen ihrer Kopfbedeckungen »Gelbe Turbane« genannt wurden, wobei Gelb das neue Zeitalter symbolisieren sollte) zunächst zwar schlagen, doch griff der Aufstand in ganz China um sich. Der Himmel selbst schien sein Missfallen zu zeigen, denn der Gelbe Fluss trat über die Ufer, und 365 000 Bauern mussten fliehen. Die Qiang wiederum nutzten das Chaos und plünderten erneut das westliche China; Kommandeure, die eigens ernannt worden waren, um diesen Bedrohungen entgegenzutreten, erhoben sich zu unabhängigen Kriegsherren; und als der Hof schließlich selbst eingriff, machte er alles nur noch schlimmer.

Lingdi berief schließlich 189 u. Z. Dong Zhuo, den mächtigsten der Kriegsherren ab, doch dieser schrieb zurück: »Die Han und die Barbarentruppen unter meinem Kommando kamen zu mir und sagten: ›Unser Proviant wird gekürzt werden, und unsere Frauen und Kinder werden vor Hunger und Kälte sterben.‹ Würde ich mich zurückziehen, sie würden mich nicht gehen lassen.«15 Als Lingdi auf der Abberufung beharrte, setzte Dong alles auf eine Karte und kehrte nach Luoyang zurück, allerdings an der Spitze seiner Armee. Passenderweise starb Lingdi, als Dong im Anmarsch war. Prompt machten sich die Höflinge um Lingdis rangälteste Witwe (die einen Dreizehnjährigen als neuen Herrscher favorisierten) einerseits, die Eunuchen (die einen Achtjährigen unterstützten) andererseits daran, sich gegenseitig umzubringen. Dong marschierte in Luoyang ein, massakrierte die Eunuchen, ließ den älteren der beiden Thronprätendenten ermorden und setzte den jüngeren als Kaiser Xiandi ein. Dann ließ er Luoyang niederbrennen und fragte sich, was er als Nächstes tun sollte.

Die Han hatten die Herrschaft verloren, Dong aber auch, denn selbst wenn der kaiserliche High-End-Regierungsapparat versagt hatte, so blieb doch die unklare |298|numinose Low-End-Macht erhalten. So lange Xiandi lebte, wagte niemand, sich zum Kaiser zu erklären, und wagte auch niemand, den Kindkaiser zu töten. (Nur Kriegsherren waren vogelfrei, und so wurde Dong 192 u. Z. ermordet.) Nun gerieten sich die politischen Strippenzieher in die Haare und nutzten Kaiser Xiandi als Unterpfand. Darüber zerfiel das Reich in einzelne Lehen, die Xiongnu und die Qiang übernahmen die Grenzgebiete, und die Institutionen, die so stabil gewirkt hatten, lösten sich in nichts auf.

So schrieb Cao Cao, Kriegsherr, Politiker und Gelegenheitsdichter, kurz nach 197 u. Z.:

Meine Rüstung so lange getragen,

dass Läuse in ihr brüten.

Unzählige Geschlechter versunken,

gebleichte Knochen auf den Feldern,

Kein Hahn im Kreis von tausend Li3* kräht mehr.

Überlebt hat einer nur von hundert.

Daran zu denken zerreißt mir das Innerste.16

Tatsächlich jedoch bändigte Cao seinen Kummer, schnappte sich Xiandi und brachte den Kindkaiser dazu, ihn zum Hauptakteur in Nordchina zu machen.

Cao hätte sich nun mit der altehrwürdigen Rolle des weisen Beraters begnügen und versuchen können, die Han-Dynastie wiederherzustellen. Als ihm jedoch klar wurde, wie die Grundherren den alten High-End-Staat geschwächt hatten, versuchte er, das Problem militärischer Macht zu lösen, indem er seine Soldaten in Kolonien ansiedelte, in denen die einen als Kämpfer ausgebildet wurden, die anderen Lebensmittel anbauten. In politischer Hinsicht entmachtete er den alten Adel, indem er die Amtsträger nach Verdienst auswählte und dabei neun Rangstufen einführte. Wie tausend Jahre zuvor Tiglath-Pileser in Assyrien, beraubte er so die Großgrundbesitzer ihrer Rolle und Funktion. Bis 208 u. Z., als er die Schlacht bei den Roten Klippen verlor und seine Flotte in den Fluten des Jangtse unterging, sah es so aus, als könne es Cao gelingen, China wieder zu vereinigen.

Trotz seiner Bemühungen (und nicht zuletzt dank der Geschichte der Drei Reiche, einem Roman aus dem 14. Jahrhundert) ging Cao als der Unhold in die Geschichte ein, der die Han vernichtet habe. Noch in der Peking-Oper des 20. Jahrhunderts waren die Schauspieler, die eine weiß geschminkte Cao-Maske mit schwarz umrandeten Augen trugen, stets die Bösewichte, denen das Publikum seinen Hass schenkte; in den 1990er Jahren dann trat Cao in unzähligen Videospielen als der Bösewicht auf. Noch populärer wurde er als der Schurke in einer 84 Episoden umfassenden Fernsehfassung der Geschichte der Drei Reiche, und ganz groß heraus kam er in Red Cliff, dem mit 80 Millionen Dollar teuersten Film, der |299|je in Asien gedreht wurde. (Der erste Teil kam 2008 in die Kinos, gleichzeitig mit den Olympischen Spielen in Beijing.4*)

Caos schlechter Ruf resultierte aber eher aus dem Geschehen nach seinem Tod als aus seinen eigenen Missetaten. Nach seiner Niederlage in der Schlacht bei den Roten Klippen entwickelte sich zwischen den drei Hauptkriegsherren Liu Bei, Sun Quan und eben Cao ein unentschiedenes Gleichgewicht. Cao, mittlerweile zum Fürsten von Wei befördert, starb 220. Sein Sohn zwang Kaiser Xiandi noch im selben Jahr zur Abdankung, bestieg selbst den Thron und begründete die Wei-Dynastie. China zerfiel in die drei Reiche Wei, Wu und Shu Han. Vierzig Jahre lang herrschte weitgehend eine fragile Ruhe. Erst 264 fiel Wei in Shu Han ein und schlug damit einen der beiden Konkurrenten aus dem Feld. Ein Jahr später wurde im Verlauf innenpolitischer Clan-Auseinandersetzungen die Wei-Dynastie gestürzt und von der Jin-Dynastie beerbt.5*Weitere 15 Jahre später bot Jin eine riesige Armee und eine Flotte auf, mit denen auch Wu besiegt und folglich die Wiedereroberung ganz Chinas abgeschlossen wurde.

Im nächsten Jahrzehnt sah es so aus, als sei der Zusammenbruch nach dem Ende des Han-Reiches nur eine kurzzeitige Störung, vergleichbar vielleicht mit dem, was im westlichen Kerngebiet nach 2200 oder 1750 v. u. Z. geschehen war, als zwar die staatlichen Organisationen unter Klimaveränderungen, Völkerwanderungen und Hungersnöten zusammenbrachen, die gesellschaftliche Entwicklung davon jedoch weitgehend unberührt blieb. Dann aber zeigte sich bald, dass der Untergang der Han tatsächlich eher dem Zusammenbruch des Westens um 1200 v. u. Z. glich und langfristig gewaltige Konsequenzen hatte.

Siege auf dem Schlachtfeld mochten die Anzahl der konkurrierenden Kriegsherren vermindern, Chinas Probleme lösten sie nicht. Macht und Einfluss des Adels reichten weiterhin aus, um Caos Militärkolonien und meritokratische Ideen zu hintertreiben. Noch immer wüteten Seuchen, die Kälteperiode des Dunklen Zeitalters erschwerte das Leben, und das nicht nur für die Bauern im Tal des Gelben Flusses, sondern auch für Xiongnu und Qiang. Zwischen 265 und 287 drängten etwa 250 000 Menschen aus Zentralasien ins Jin-Reich und siedelten sich dort an. Zu manchen Zeiten kamen den Jin die Arbeitskräfte der Eingewanderten gerade recht, aber manchmal waren ihnen die Machthaber einfach nicht gewachsen.

Vor einem solchen Hintergrund konnten Kleinigkeiten wie das Liebesleben eines Kaisers große Bedeutung bekommen. Recht leichtsinnig hatte der Jin-Kaiser Wudi 27 Söhne gezeugt, und als er 289 starb, nahmen einige von ihnen die wildesten |300|Nomaden, die sie für sich gewinnen konnten, in Dienst und führten Krieg gegeneinander. Die Nomaden aber, auch nicht auf den Kopf gefallen, realisierten rasch, dass sie es waren, die Forderungen stellen und jeden Preis verlangen konnten. Als ein Häuptling der Xiongnu 304 u. Z. nicht ausgezahlt wurde, verkündete er, ein neues Reich gründen zu wollen, und goss damit neues Öl ins Feuer. Die Jin gaben ihm nicht, was er haben wollte, also brannte sein Sohn 311 u. Z. Luoyang nieder, entweihte die Familiengräber der Dynastie, setzte den Kaiser gefangen und zwang ihn bei Festgelagen, den Wein auszuschenken. Als die Xiongnu noch immer nicht bekamen, was ihnen ihres Erachtens zustand, zerstörten sie 316 auch Chang’an und nahmen den neuen Jin-Kaiser gefangen; er musste jetzt nicht nur den Wein ausschenken, sondern auch das Geschirr abwaschen. Nach ein paar Monaten verlor dieses Spiel seinen Reiz, und sie ließen ihn und seine Verwandtschaft ermorden.

Damit war der Jin-Staat am Ende. In Horden streiften Xiongnu und Qiang raubend und plündernd durch Nordchina, der Hof der Jin floh mit einer Million Anhänger nach Jiankang am Jangtse (dem heutigen Nanjing). Das Land im Norden, das sie aufgaben, war eines der fortgeschrittensten Anbaugebiete der Welt gewesen, nun aber, als dort Seuchen wüteten und die Bauern scharenweise davonzogen, fielen weite Flächen brach. Den Nomaden, die aus der Steppe nachströmten, kam das gerade recht; die bäuerlichen Gemeinschaften jedoch, die geblieben waren, litten Hunger. In glücklicheren Tagen wäre ihnen der örtliche Landadel oder die Staatsmacht zu Hilfe gekommen, diesmal war keine Rettung in Sicht. Und zu allem Elend fielen nun auch noch die geringen Überschüsse, die die standhaften Bauern erzielten, einer Heuschreckenplage zum Opfer. Neue Seuchen, vielleicht von den Einwanderern aus der Steppe eingeschleppt, bedeuteten für die ohnehin schon geschwächte Bevölkerung weiteres Leid. Die Pocken traten in China wahrscheinlich 317 zum ersten Mal auf, ein Jahr nach dem Brand von Chang’an.

Die Kriege, die Häuptlinge der Xiongnu und Qiang in diesen öden Landstrichen untereinander führten, waren eher Raubüberfälle, um Sklaven zu machen, als Zusammenstöße zwischen gut organisierten Staaten. Die Opfer wurden zusammengetrieben, manchmal zu Zehntausenden, und in die Nähe größerer Städte verschleppt, wo sie, um die Reiterarmeen zu versorgen, die Felder zu bestellen hatten. Diese Reiter hatten mittlerweile von den zentralasiatischen Steppenvölkern Pferdesättel übernommen, die ihnen qua Sattelbaum und Steigbügel besseren Halt verliehen. Sie ritten jetzt auch kräftigere Pferde, die mit dem Gewicht von Panzerungen und Rüstungen fertig wurden. Damit waren Fußtruppen tendenziell hinfällig. Die chinesischen Adligen, die nicht nach Süden geflohen waren, zogen sich in die Berge zurück, wobei sie ihre abhängigen Bauern mitnahmen und in riesigen Einfriedungen unterbrachten – die einzige Möglichkeit, sie vor marodierenden Reiterhorden zu schützen.

So bildeten sich in Nordchina neue Staaten heraus. Chinesische Historiker nennen sie verächtlich »Die Sechzehn Reiche der Fünf Barbaren«, und tatsächlich waren sie alles andere als stabil. Im Jahr 350 beispielsweise brach einer dieser Staaten |301|in einer Orgie ethnischer Säuberung zusammen, als einheimische Chinesen zugewanderte Zentralasiaten abschlachteten. »Die Toten zählten über 200 000«, heißt es in der offiziellen Geschichtsschreibung der Dynastie, »die Leichen wurden außerhalb der Stadtmauern aufgeschichtet, wo sie von Schakalen, Wölfen und wilden Hunden aufgefressen wurden.«17 So entstand ein Machtvakuum, in das andere Häuptlinge eindrangen. Um 383 sah es für kurze Zeit so aus, als könnte einer dieser Kriegsherren China wieder vereinigen. Doch als er gegen Jiankang marschierte, führte eine eigentlich unbedeutende Niederlage zur panischen Flucht seiner Truppen. Sie wurden vollständig aufgerieben, und um 385 gab es seinen Staat nicht mehr.

Flüchtlinge aus dem zerstörten Chang’an hatten 317 in Jiankang das »Östliche Jin« gegründet.6* Anders als die Banditenreiche in Nordchina konnte es sich eines verschwenderisch reichen, hochkultivierten Hofes rühmen, der vorzuführen verstand, wie ein chinesischer Herrscher eigentlich leben sollte. Der Hof entsandte Botschafter nach Japan und Indochina, brachte ein reiches literarisches und künstlerisches Leben hervor – und, was am bemerkenswertesten ist: Er bestand hundert Jahre.

Doch hinter all dem Glanz war das Östliche Jin-Reich in einander erbittert bekämpfende Lager gespalten, wie die anderen nördlichen Staaten auch. Die in den Süden geflohenen Granden des Nordens zeigten wenig Neigung, den Befehlen des Kaisers Folge zu leisten. Einige adlige Flüchtlinge sammelten sich in Jiankang, wurden zu opportunistischen Parasiten, die vom königlichen Hof lebten. Andere kolonisierten das Jangtse-Becken und erkämpften sich in ihrer neuen feucht-heißen Heimat große Güter. Sie vertrieben die einheimische Bevölkerung, rodeten Wälder, legten Sümpfe trocken und siedelten geflüchtete Bauern als Leibeigene an.

Konflikte gab es auf allen Ebenen: Der Neuadel aus dem Norden lag in Fehde mit den alteingesessenen Familien des Südens, beide zusammen kämpften sie gegen kleinere Großgrundbesitzer; die Reichen und die nicht ganz so Reichen pressten die Bauern aus; Chinesen aller Schichten trieben die Eingeborenen zurück in die Berge und Wälder; und alle dachten sie nicht daran, sich dem zu einer Festung ausgebauten Hof in Jiankang zu beugen. Trotz ihrer herzergreifenden Dichtungen über die verlorenen Länder im Norden zeigten die Grundbesitzer Südchinas keine Eile, Steuern zu zahlen oder sich den Mächten zu ergeben, die vielleicht zu einer Rückeroberung in der Lage gewesen wären. Das Mandat des Himmels war verloren.

Die vom interkontinentalen Alte-Welt-Austausch ausgelöste Krise erfasste – anders als die des 12. Jahrhunderts v. u. Z. – ganz Eurasien. Ihr westlicher Bestandteil |302|veranlasste Edward Gibbon zu seinem Monumentalwerk Geschichte des Verfalles und Unterganges des römischen Weltreiches (1776–88), dem wohl ersten Meisterstück moderner Geschichtsschreibung. Sein Thema, erklärte Gibbon, sei eine »furchtbare Umwälzung …, deren Andenken nie erlöschen wird und welche noch immer von den Nationen der Erde gefühlt wird«18. Er hatte Recht: Erst zu seinen Lebzeiten erreichte die gesellschaftliche Entwicklung im Westen wieder die schwindelnde Höhe, auf der sie sich im Römischen Reich befunden hatte.

Die römischen Kaiser waren mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie die Han, fanden aber andere Lösungen. Sie setzten sich an die Spitze der Armee, ernannten Verwandte zu Befehlshabern und rekrutierten Bürger Roms für den Militärdienst. Es brauchte einiges Geschick, dieses System zu handhaben. Und weil etliche römische Kaiser dieses Geschick nicht aufbrachten, brach das Reich auch immer mal wieder zusammen. Caligulas Orgien und die Ernennung seines Pferdes zum Konsul waren schlimm genug, aber dass Nero Spaß daran fand, Senatoren in der Öffentlichkeit singen zu lassen oder diejenigen umzubringen, die seinen Zorn erregten, war zu viel. Im Jahr 68 u. Z. meldeten vier Feldherren und Statthalter ihre Ansprüche auf die Kaiserwürde an, und erst nach einem erbitterten Bürgerkrieg kamen die Verhältnisse mit der Inthronisation Vespasians wieder ins Lot. Jetzt, »da man das Mysterium des Reiches der großen Masse überantwortet hatte«, heißt es bei Tacitus, stellte sich heraus, »dass … die Möglichkeit bestehe, auch anderswo als in Rom zum Staatsoberhaupt erhoben zu werden.«19 Wo immer Legionen stationiert waren, konnte ein neuer Kaiser ausgerufen werden.

Die römische Lösung war allerdings sehr dazu angetan, die Grenzen zu sichern (Abbildung 6.5). Wie die Qiang an Chinas Westgrenze machten auch die Germanen jenseits von Rhein und Donau in den ersten Jahrhunderten u. Z. ein kräftiges Bevölkerungswachstum durch. Die Folge war, dass sie sich einerseits untereinander bekriegten, sich aber andererseits auch zu größeren Verbänden zusammenschlossen. Sie trieben lebhaften Handel mit den römischen Städten nördlich der Alpen und sickerten heimlich über die Flüsse ins Reich ein. Wie die Han reagierten die Römer auf ihre zunehmend durchlässigen Grenzen mit dem Bau von Befestigungsanlagen (etwa dem Hadrianswall quer durch Britannien oder dem Limes zwischen Mittelrhein und Donau), um den Handel zu überwachen und militärisch zurückschlagen zu können.

Noch 161 u. Z., als Mark Aurel Kaiser wurde, schien Rom von robuster Konstitution zu sein. Der neue Kaiser wird sein Prinzipat mit der Zuversicht angetreten haben, weiter seiner Leidenschaft frönen zu können – der Philosophie. Stattdessen erheischten die Folgen des Alte-Welt-Austauschs seine ganze Aufmerksamkeit. Im Jahr der Inthronisierung Mark Aurels brach in Armeelagern an Chinas Nordwestgrenze die erste Seuche aus, und zugleich zwang ihn ein Einfall der Parther in Syrien, dort Truppen zusammenzuziehen. Überfüllte Lager boten ideale Voraussetzungen für die Verbreitung von Krankheiten, und schon 165 wurden auch Roms Legionäre von einer verheerenden Epidemie heimgesucht. (Es können |303|Pocken oder Masern gewesen sein, die Angaben in der Literatur sind wie immer vage.) Zwei Jahre später erreichte diese Seuche Rom – ausgerechnet zu einer Zeit, als weit im Norden und Osten aufgrund von Bevölkerungsbewegungen neue, mächtige germanische Bündnisse über die Donau drängten. Dreizehn Jahre, sein ganzes weiteres Leben, verbrachte Marcus damit, sie zu bekämpfen (und fand dennoch abends die Zeit, um seine Selbstbetrachtungen zu Papier zu bringen, einen der Klassiker des stoischen Philosophie).

Abbildung 6.5: Die römische Krise im 3. Jahrhundert

In den gepunkteten Regionen kam es regelmäßig zu Überfällen von Germanen, Goten und Persern.

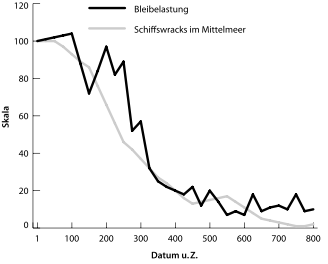

Anders als China gewann Rom seine Grenzkriege im 2. Jahrhundert. Sonst wäre das westliche Imperium in den 180er Jahren ebenfalls in die Krise geschlittert. Doch Mark Aurels Siege beeinflussten nur das Tempo des Wandels, nicht dessen Resultate. Mit Armeen allein ließ sich der Zusammenbruch nicht mehr aufhalten. Der hohe Blutzoll, den die Seuchen forderten, stürzte die römische Wirtschaft ins Chaos. Die Lebensmittelpreise und die Einkünfte in der Landwirtschaft schnellten auch in die Höhe, wodurch sich die Seuchen für die überlebenden Bauern als Segen erwiesen. Sie konnten weniger ertragreiches Land brach liegen lassen und sich auf die |304|besten Flächen konzentrieren. Als nun aber die landwirtschaftlichen Erträge insgesamt schrumpften und damit sowohl die Steuereinnahmen als auch die Pachtzinsen sanken, geriet die Gesamtwirtschaft in freien Fall. Die Zahl der Schiffswracks im Mittelmeer ist nach 200 stark rückläufig, nach 250 gilt dies auch für den Verschmutzungsgrad in Eiskernen, Binnenseesedimenten und Torfmooren (Abbildung 6.6). Die Knochen von Rindern, Schweinen und Schafen, die in den entsprechenden Ausgrabungsschichten gefunden wurden, sind kleiner und weniger zahlreich – ein Zeichen für sinkenden Lebensstandard. Und in den 220er Jahren hielten sich die reichen Stadtbewohner mit dem Neubau großer Häuser deutlich zurück.

So verlor schließlich auch Rom – 50 Jahre nach Mark Aurels gewonnenen Schlachten – die Kontrolle über seine Grenzen. Ebenso, wie die Siege über die Xiongnu im 1. Jahrhundert v. u. Z. den Han paradoxerweise den Schutz ihrer Grenzen erschwert hatten, erwiesen sich auch für die Römer ihre erfolgreichen Feldzüge letztlich als Pyrrhussiege. Das Partherreich wurde dadurch so geschwächt, dass es in den 220er Jahren u. Z. im Aufstand eines persischen Unterkönigs vollends zusammenbrach. Die neue Dynastie der Sassaniden baute mit dem Neupersischen Reich einen hochzentralisierten High-End-Staat auf, dem es 244 gelang, eine römische Armee vernichtend zu schlagen und ihren Heerführer, Kaiser Gordian III., zu töten.

Rom wandte viel Geld und Truppen auf, um im Osten die vom Zusammenbruch bedrohten Fronten zu halten, mit dem Erfolg, dass nun die Grenze an Rhein und Donau nicht mehr richtig zu verteidigen war. Und dort schlichen nicht mehr nur kleine Gruppen über die Grenze, um Rinder zu stehlen, sondern Kriegerbanden, die nach Hunderten oder Tausenden zählten, drängten durch den schwach besetzten Limes, brandschatzten, plünderten und machten Sklaven. Die Goten, die kurz zuvor von der Ostsee in den Balkan gewandert waren, unternahmen Raubzüge bis nach Griechenland. Sie besiegten und töteten 251 mit Decius einen weiteren römischen Kaiser. Inzwischen waren neue Seuchen ausgebrochen, möglicherweise eine Folge dieser Völkerwanderungen. Als Rom 259 eine neue Armee gegen Persien mobilisierte, ging auch das gewaltig schief: Kaiser Valerian geriet in Gefangenschaft und wurde in einen Käfig gesperrt, in dem er ein Jahr lang blieb, in Sklavenlumpen gekleidet und mit ausgesucht grausamen Methoden gefoltert. Die Römer behaupteten, Valerians Tapferkeit habe seine Peiniger beeindruckt, in Wirklichkeit wurden – wie die Xiongnu mit den von ihnen gefangenen chinesischen Kaisern – auch die Perser dieses Schauspiels überdrüssig. Sie zogen Valerian die Haut ab und hängten sie zur Warnung Roms in einem ihrer Tempel auf.

Der Alte-Welt-Austausch und der Aufstieg des sassanidischen Perserreichs veränderten die Stellung Roms. Die Bevölkerung nahm ab, und die Wirtschaft geriet ins Stolpern, und ausgerechnet jetzt brauchten die Kaiser mehr Geld und Truppen denn je. Ihre erste (nicht wirklich kluge) Idee war, die neuen Armeen mit minderwertigen Münzen zu bezahlen – was den wirtschaftlichen Zusammenbruch beschleunigte. Entsetzt über das Versagen der Zentralregierung nahmen die Armeen |305|die Dinge selbst in die Hand und riefen in verwirrendem Tempo immer neue Kaiser aus. Im Gegensatz zu früheren Kaisern waren diese Männer nicht im Entferntesten mehr von der Aura des Göttlichen umgeben, sondern bloß noch harte, manchmal ungebildete Soldaten. Die meisten von ihnen konnten sich nicht länger als zwei Jahre halten, alle starben sie durch das Schwert.

Abbildung 6.6: Was der Penido-Velho-See verrät

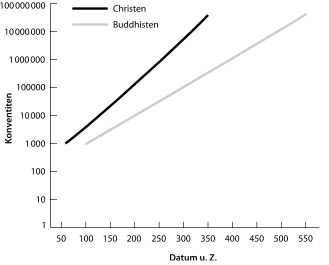

Sinkende Zahlen von Schiffswracks im Mittelmeer, sinkende Bleiverschmutzung in den Sedimenten des spanischen Penido-Velho-Sees, im 1. Jahrtausend u. Z. Das Gefälle der Kurven stellt ein Spiegelbild der Steigung dar, die für das 1. Jahrtausend v. u. Z. in Abbildung 6.2 dargestellt ist. Wie dort wurden auch in dieser Darstellung die Zahlen der Wracks und die Menge des Bleis in Relation gesetzt (Jahr 1 v. u. Z. = 100), sodass sie sich auf der vertikalen Achse vergleichen lassen.