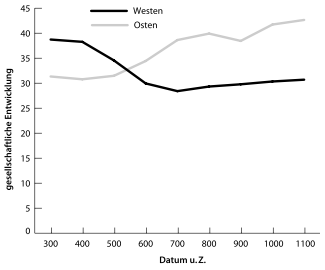

Der Abbildung 7.1 zufolge müsste das Jahr 541 eines der berühmtesten Daten der Geschichte sein. In diesem Jahr nämlich (oder, um dem Index eine gewisse Fehlermarge einzuräumen, irgendwann um die Mitte des 6. Jahrhunderts) übertraf der Osten mit seiner gesellschaftlichen Entwicklung zum ersten Mal den Westen: das Ende eines 14 000 Jahre alten Musters. Mit einem Schlag wurden alle einfachen Theorien langfristiger Determination der westlichen Vorherrschaft widerlegt. Um 700 lagen die Indexpunkte des Ostens bereits um ein Drittel höher als die des Westens, um 1100 war der Abstand um fast 40 Prozent größer als während der 2500 Jahre zuvor (als der Westen noch die Nase vorn hatte).

Warum konnte der Osten im 6. Jahrhundert am Westen vorbeiziehen? Warum erreichte seine gesellschaftliche Entwicklung für das nächste halbe Jahrtausend einen derart hohen Stand, warum fiel der Westen kontinuierlich zurück? Das sind zentrale Fragen, wenn man wissen will, warum der Westen heute die Welt regiert, und wenn wir in diesem Kapitel eine Antwort versuchen, werden wir vielen Helden und Schurken, Genies und Pfuschern begegnen. Hinter diesen Dramen allerdings werden wir dieselbe simple Tatsache entdecken, die während des gesamten Geschichtsverlaufs verantwortlich war für die Unterschiede zwischen Ost und West: die Geographie.

Schon vor 100 u. Z. begann der Indexwert gesellschaftlicher Entwicklung im Osten zu fallen, und bis 400 nahm die Talfahrt kein Ende. Als er seinen tiefsten Stand erreicht hatte, war dies zugleich der niedrigste seit 500 Jahren. Staaten waren zusammengebrochen, Städte niedergebrannt worden, Völkerwanderungen – aus Zentralasien nach Nordchina, von Nord- nach Südchina – hatten das gesamte Kerngebiet erschüttert. Doch eben diesen Wanderungen verdankte der Osten seine Wiederbelebung.

In den Kapiteln 4 bis 6 haben wir verfolgt, wie die zunehmende gesellschaftliche Entwicklung die geographischen Bedingungen veränderte, wie sich Vorteile der |326|Rückständigkeit nutzen ließen, wie neue Verkehrswege durch Meere und Steppen erschlossen wurden. Doch wir haben seit dem 3. Jahrhundert auch verfolgt, dass solche Einflüsse ebenso gut umgekehrt verlaufen konnten: Auch bei rückläufiger gesellschaftlicher Entwicklung konnten die geographischen Bedingungen eine neue Bedeutung erlangen. Indem römische und chinesische Städte zu schrumpfen begannen, das Bildungsniveau sank, die Armeen an Kampfkraft verloren und der Lebensstandard fiel, schrumpften die Kerngebiete auch geographisch. Dieser Prozess verlief in West und Ost unterschiedlich, und zum Teil erklärt sich schon daraus, warum die gesellschaftliche Entwicklung in China so schnell wieder aufwärts zeigte, während sie im Westen bis ins 8. Jahrhundert ständig sank.

Abbildung 7.1: Die große Umkehrung

Der Osten kann seinen Niedergang stoppen und zum ersten Mal in der Geschichte den Westen überholen.

Wie wir in Kapitel 6 ebenfalls verfolgt haben, zerfiel das alte Zentrum des östlichen Kerngebiets, das Tal des Gelben Flusses, nach 300 u. Z. in die Streitenden Reiche, und Millionen Menschen flohen aus dem Norden in den Süden. Mit diesem Exodus wurde das Land südlich des Jangtse, das während der Han-Dynastie ein unterentwickeltes Randgebiet gewesen war, zum neuen Grenzgebiet. Die Flüchtlinge kamen in eine fremde feucht-heiße Gegend, in der ihre Hauptnahrungsmittel Weizen und Hirse schlecht gediehen, Reis dagegen gut. Das Land war dünn besiedelt, oft von Völkerschaften, deren Sitten und Sprachen völlig andere waren als die der nordchinesischen Einwanderer. In den gewaltsamen Auseinandersetzungen, zu denen es bei kolonialen Landnahmen unausweichlich kommt, konnten sich die Einwanderer aufgrund ihrer größeren Kopfstärke und ihrer strafferen Organisation durchsetzen und die autochthone Bevölkerung zurückdrängen.

Abbildung 7.2: Der Osten erholt sich, 400–700

Abbildung 7.2a zeigt die Staaten Westliches und Östliches Wei und die südchinesische Liang-Dynastie im Jahr 541. Alle drei wurden 589 von der Sui-Dynastie vereinigt. Abbildung 7.2b zeigt die größte Ausdehnung des Tang-Reiches um 700.

|328|Zwischen 280 und 464 verfünffachte sich die Zahl der erfassten Steuerzahler südlich des Jangtse, und mit den Wanderungen kamen nicht nur mehr Menschen in den Süden, sondern mit ihnen auch neue Techniken. Das landwirtschaftliche Handbuch Die wesentlichen Methoden der einfachen Leute, ein Kompendium aus dem 6. Jahrhundert, verzeichnet für die 530er Jahre nicht weniger als 37 Reissorten, und das Auspflanzen der in besonderen Beeten sechs Wochen lang vorgezogenen Setzlinge in die überfluteten Reisfelder war zur üblichen Praxis geworden – eine Knochenarbeit, die aber hohe Erträge brachte. In den Wesentlichen Methoden wird erklärt, dass es möglich ist, Felder durch Düngung Jahr für Jahr zu bearbeiten – sie mussten also nicht mehr brachliegen. Auch ist hier zu lesen, wie Wassermühlen – besonders solche in buddhistischen Klöstern, die oft an schnell fließenden Gebirgsbächen errichtet wurden und die über das Kapital für große Investitionen verfügten – das Mahlen von Korn und Reis, aber auch das Auspressen ölhaltiger Samen rentabler machen. Damit ergaben sich neue Möglichkeiten für die Landwirtschaft – denen ähnlich, über die die Römer verfügten, als sie im 1. Jahrhundert u. Z. Westeuropa eroberten. Schrittweise, im Verlauf von Jahrhunderten, münzte der Süden seine landwirtschaftliche Rückständigkeit in einen Vorsprung um.

Nicht nur die Herstellung, auch der Transport von Lebensmitteln wurde kostengünstiger. Chinas Flüsse konnten die Möglichkeiten, die das Mittelmeer dem Römischen Reich als Wasserstraße bot, nicht ersetzen, Schritt für Schritt jedoch sorgte menschlicher Erfindungsgeist für einen Ausgleich. Statistiken wie die für römische Schiffswracks haben Unterwasserarchäologen aus dem Osten bislang noch nicht vorgelegt; aus schriftlichen Dokumenten aber lässt sich schließen, dass die Schiffe nun größer und schneller wurden. Auf dem Jangtse kamen etwa ab 490 muskelbetriebene Schaufelradschiffe in Gebrauch. Von Chengdu bis Jiankang ernährte Reis die wachsenden Städte; städtische Märkte boten Anreize, Produkte anzubauen, die für den Verkauf bestimmt waren, zum Beispiel Tee (der in erhaltenen Dokumenten um 270 zum ersten Mal erwähnt wird und bis 500 zum weit verbreiteten Luxusgut wurde). Ob Großgrundbesitzer, Kaufleute oder Klöster, sie alle wurden reich – durch Pachteinnahmen, die Schifffahrt und den Mühlenbetrieb im Tal des Jangtse.

Nur die Einnahmen des Kaiserhofs in Jiankang stagnierten. In dieser Hinsicht glich die Lage in China weniger der des Römischen Reiches als der Assyriens im 8. Jahrhundert v. u. Z., als zwar Statthalter und Grundbesitzer von Bevölkerungswachstum und zunehmendem Warenverkehr profitierten, nicht aber der Staat – bis Tiglath-Pileser kam und neue Verhältnisse schuf. Einen Herrscher dieses Kalibers hatte Südchina nicht, nur Kaiser, denen es hin und wieder gelang, den Adel |329|zu zügeln und zu versuchen, den Norden zurückzuerobern. Allerdings endeten solche Unternehmungen stets in Bürgerkriegen. In den knappen 300 Jahren zwischen 317 und 589 waren es nacheinander fünf Dynastien, die die Herrscher in Jiankang stellten (so eine der Zählweisen).

Die Wesentlichen Methoden lassen vermuten, dass die fortgeschrittene Landwirtschaft im Norden bis in die 530er Jahre überlebte. Fernhandel und Münzprägung aber waren schon lange zuvor zurückgegangen, weil berittene Räuberbanden das Land plünderten. Zunächst führte das zu einem politischen Chaos, das die Verhältnisse im Süden noch übertraf, allmählich aber stellten neue Herrscher die Ordnung wieder her, vor allem die Xianbei, die aus den Rändern der mandschurischen Steppe einwanderten. Wie die Parther, die sechs Jahrhunderte zuvor den Iran überrannt hatten, verbanden sich auch bei den Xianbei, einer kampfstarken Reiterelite, die von Bauern Schutzgelder erhob, nomadische mit bäuerlichen Traditionen.

Auf den Trümmern Nordchinas errichteten sie in den 380er Jahren einen eigenen Staat: das Nördliche Wei.1* Statt die Chinesen auszurauben, arrangierten sie sich mit ihnen; zumindest zum Teil behielten sie auch die bezahlten Beamten und das Steuersystem der alten High-End-Staaten bei. Dadurch gewann das Nördliche Wei einen gewissen Vorsprung gegenüber den aufrührerischen Sippen, die in den anderen nordchinesischen Staaten regierten, und der wurde schließlich so groß, dass die Xianbei 439 die ganze Region vereinigen konnten.

Die Abkommen, die das Nördliche Wei mit den letzten Vertretern der alten chinesischen Aristokratie traf, waren allerdings brüchig. Die meisten Xianbei-Krieger zogen lieber mit ihren Herden umher, als sich mit hochnäsigen Literaten abzugeben; und als die Reiter dann sesshaft wurden, behagte ihnen auch der Kontakt mit den chinesischen Bauern nicht, und sie zogen sich lieber in ihre eigenen Burgen zurück. Ihre politische Organisation lief auf einen Low-End-Staat hinaus. Mehr brauchte es auch nicht, solange sie nur nördliche Räuberstaaten bekämpften. Doch als Reiterhorden der Xianbei 450 Jiankang erreichten, machten sie die Erfahrung, dass sie zwar Schlachten gewinnen und stehlen konnten, was nicht niet- und nagelfest war, für wirkliche Städte aber keine Gefahr darstellten. Dazu fehlten ihnen die Mittel, die sich nur ein wohlorganisierter High-End-Staat leisten konnte: Schiffe, Belagerungsmaschinen und Nachschubketten.

Ohne High-End-Armee konnten die Herrscher des Nördlichen Wei Südchina nicht plündern. Und weil sich Raubzüge in Nordchina, das sie ja zu ihrem Reich gemacht hatten, von selbst verboten, fehlten ihnen bald die Mittel, um die Loyalität ihrer Anhänger zu kaufen – in der Regel eine tödliche Schwäche für Low-End-Staaten. So sah Kaiser Xiaowen in den 480er Jahren bloß noch einen Ausweg: Er |330|musste seinen Staat besser organisieren. Und das tat er rigoros, verstaatlichte den Grundbesitz, übertrug die Anbauflächen nur an diejenigen zur Pacht, die sich als Steuerzahler und für den Staatsdienst registrieren ließen, und setzte, um die Xianbei dazu zu bringen, wie Untertanen eines High-End-Staates zu denken und zu handeln, einen Frontalangriff auf deren Traditionen in Gang. Xiaowen verordnete also eine neue Kleiderordnung, ersetzte die Familiennamen der Xianbei durch chinesische, zwang alle Höflinge unter 30 Jahren, chinesisch zu sprechen, und siedelte einige hunderttausend Menschen in einer neuen Stadt an der geheiligten Stätte von Luoyang an.

Die Xianbei gaben jedoch ihre angestammten Sitten und Gebräuche nur zum Teil auf, andere weigerten sich, ihr Herrschaftsgebaren dem chinesischer Adliger anzupassen. Kulturkämpfe brachen aus und eskalierten zu Bürgerkriegen. Im Jahr 534 schließlich zerfiel das Nördliche Wei in einen östlichen (sich modernisierenden) und einen westlichen (traditionalistischen) Staat. Die Traditionalisten, die am nomadischen Lebensstil festhalten wollten, konnten Reiterhorden aus der Steppe für ihre Sache einnehmen, und bald sah es so aus, als seien sie militärisch stark genug, um die von Xiaowen eingeleitete Revolution zu stoppen. Doch erneut erwies sich die Verzweiflung als Mutter der Erneuerung. Xiaowen hatte versucht, die Krieger der Xianbei in chinesische Herren zu verwandeln, seine Nachfolger versuchten es mit dem Gegenteil: Sie gewährten chinesischen Soldaten Steuervergünstigungen, machten Angehörige der chinesischen Oberschicht zu Kommandeuren und gestatteten chinesischen Kriegern, Namen der Xianbei anzunehmen. Bauern und Intelligenz lernten zu kämpfen, und 577 überwältigten sie die Opposition. Es war ein langer verfahrener Prozess, zuletzt aber triumphierte Xiaowens Vision.

Das Resultat war ein stark polarisiertes China. Im Norden saß ein High-End-Staat (in dem sich die Sui-Dynastie mit einem Militärputsch 581 die Macht sicherte) mit einer gewaltigen Armee auf einer in die Brüche gegangenen Wirtschaft; im Süden dagegen versuchte ein in die Brüche gegangener Staat mit schwachen Institutionen mehr oder weniger vergeblich, vom wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren.

Das klingt, als könne es nur in eine Sackgasse führen, tatsächlich aber zündete diese Situation einen Neustart gesellschaftlicher Entwicklung. Im Jahr 589 ließ Wendi, der erste Kaiser der Sui, eine Flotte bauen, vereinnahmte das Jangtse-Tal und warf eine riesige Armee (vielleicht eine halbe Million Soldaten) gegen Jiankang. Aufgrund des enormen militärischen Ungleichgewichts fiel die Stadt innerhalb einiger Wochen. Als den Adligen Südchinas klar wurde, dass Wendi vorhatte, ihnen Steuern abzunehmen, organisierten sie einen Volksaufstand – sie sollen den Sui-Gouverneuren die Bäuche aufgeschlitzt, sie sogar verspeist haben –, noch im selben Jahr aber erlitten sie eine Niederlage. Ohne zermürbend lange Kriege hatte Wendi Südchina erobert. Und der Osten konnte wieder aufblühen.

Indem sie daran ging, wieder ein einziges großes Reich zu schaffen, bewirkte die Sui-Dynastie zweierlei. Erstens konnte der erstarkte Staat in Nordchina vom neuen wirtschaftlichen Grenzgebiet im Süden zehren, und zweitens konnte der wirtschaftliche Aufschwung im Süden ganz China erfassen.

Dahinter stand nicht unbedingt ein absichtsvoller Plan. Als die Sui-Kaiser das größte Bauwerk ihres Zeitalters errichten ließen, den rund 2400 Kilometer langen und 40 Meter breiten Kaiserkanal, der den Jangtse mit Nordchina verband, ging es ihnen vor allem um einen raschen Verbindungsweg für ihre Truppentransporte. Im Verlauf nur einer Generation jedoch wurde der Kanal zu Chinas wirtschaftlicher Hauptschlagader, auf der Reis aus dem Süden in den Norden verschifft wurde. »Als sie das Taihang-Gebirge durchschnitten«, klagten Gelehrte aus dem 7. Jahrhundert, »fügten die Sui den Menschen unerträgliches Leid zu.« Sie mussten aber zugleich einräumen, dass der Kanal auch »unendliche Vorteile« gebracht habe: »Sein Nutzen für die Menschen ist wahrlich ungeheuer!«1

Der Kaiserkanal fungierte wie ein von Menschen gemachtes Mittelmeer. Er veränderte die geographischen Bedingungen des Ostens, indem China endlich eine Wasserstraße des Kalibers hatte, wie sie auch dem alten Rom zugute gekommen war. Nun konnte die sich stark vermehrende Bevölkerung in den Städten des Nordens mit billigem Reis aus dem Süden versorgt werden. »Hunderte von Häusern, Tausende von Häusern – wie ein großes Schachbrett«, schrieb der Dichter Bai Juyi über Chang’an, das noch einmal zu Chinas Hauptstadt wurde. Die Stadt nahm eine Fläche von 80 Quadratkilometern ein, »wie ein großes Feld, das mit Reihen von Kohlköpfen bepflanzt ist«2. Eine Million Einwohner drängten sich auf Boulevards, die von Bäumen gesäumt und bis fünfmal breiter waren als New Yorks Fifth Avenue. Und Chang’an war kein Einzelfall. Luoyang war wahrscheinlich halb so groß, ein Dutzend anderer Städte zählte über 100 000 Einwohner.

Chinas Erholung hatte jedoch etwas von einem Drahtseilakt, denn die Verschmelzung der Staatsmacht des Nordens mit den Grenzgebieten des Südens, wo der begehrte Reis angebaut wurde, war eine durchaus zweischneidige Angelegenheit. Einerseits organisierte und überwachte eine aufblühende Verwaltung die städtischen Märkte, die den Bauern und Kaufleuten gute Verdienstmöglichkeiten boten, was wiederum die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieb. Andererseits stand diese Verwaltung mit ihrer exzessiven Bürokratie der Entwicklung im Weg, weil sie dem Handel mit kleinlichen Verordnungen und Vorschriften Fesseln anlegte. Die Beamten setzten die Preise, Termine für Käufe und Verkäufe, sogar den Lebensstil der Kaufleute fest (zum Beispiel durften sie nicht reiten, das sei für Händler zu würdevoll).

Immer wieder stellten die Beamten politische über wirtschaftliche Erwägungen. Statt den Kauf und Verkauf von Land zu fördern, hielten sie fest an Xiaowens Reformen, denen zufolge aller Boden Staatsbesitz war und Bauern nur Pächter |332|sein konnten. Damit waren die Bauern gezwungen, sich in den Steuerlisten registrieren zu lassen. Für die Bürokratie fiel jede Menge Papierkram1* an. Aus Dokumenten, die unter den besonders trockenen Bedingungen von Dunhuang am Rande der Wüste Gobi erhalten blieben, geht hervor, dass sich die Verwalter des 8. Jahrhunderts ziemlich penibel an die Regularien hielten.

Die Beamtenschaft, die Berge von Unterlagen zu bewältigen hatte, schwoll stetig an und durchlief ihrerseits eine Revolution. Seit den Zeiten der Han gab es die Aufnahmeprüfungen, die aus der Verwaltung ein Reservat für Chinas beste und klügste Köpfe machen sollten. In der Praxis aber gelang es den Adelsfamilien immer wieder, die Besetzung eines hohen Amtes zum Vorrecht der Geburt zu machen. Erst jetzt, im 7. Jahrhundert, wurden die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen zum tatsächlich einzigen Erfolgskriterium. Wenn wir davon ausgehen, dass das Schreiben von Gedichten und das Zitieren aus der klassischen Literatur tatsächlich administrative Talente erkennen lassen, kann man von China wohl mit Fug und Recht sagen, es habe den rationalsten Auswahlmodus für den öffentlichen Dienst entwickelt, den die Geschichte kennt.2*

Als sich der Zugriff der alten Aristokratie auf die hohen Staatsämter langsam lockerte, wurde ein Posten in der Verwaltung zum sichersten Weg, zu Reichtum und Einfluss zu gelangen, und die Konkurrenz um Ämter verschärfte sich. In manchen Jahren bestand weniger als einer unter hundert Kandidaten die Prüfungen, und jede Menge Geschichten, tragische wie komische, berichten von Männern, die jahrzehntelang immer wieder neu zur Prüfung antraten. Ehrgeizige Familien stellten Tutoren ein, so wie manche es noch heute tun, um ihre Kinder durch die Aufnahmenprüfungen zu bringen, mit denen Elite-Universitäten ihre Bewerber aussieben; und mit dem möglicherweise bereits um 581 erfundenen Holztafeldruck konnte man Tausende von Büchern mit Übungsfragen unter die Leute bringen. Manche Kandidaten trugen »Betrügerhemden« mit vorbildlichen, auf den Futterstoff geschriebenen Aufsätzen. Weil die literarische Gestaltung großen Einfluss auf die Noten hatte, beeilten sich alle jungen Männer, Dichter zu werden, und da nun so viele gute Köpfe Verse produzierten, wurde dies zum goldenen Zeitalter der chinesischen Literatur.

Die Prüfungen bewirkten eine beispiellose soziale Mobilität innerhalb der gebildeten Elite – eine neue Offenheit, die auch die Geschlechterbeziehungen umfasste. Manche Historiker sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem neuen »Protofeminismus«, aber man sollte diesen Trend doch besser nicht überschätzen. |333|Der Rat, den die Großväterlichen Unterweisungen für die Familie – eines der am weitesten verbreiteten Bücher des 8. Jahrhunderts – für die Frauen bereithielt, hätte auch tausend Jahre früher niemanden aufgeregt:

Eine Braut dient ihrem Mann,

wie sie ihrem Vater gedient hat.

Ihre Stimme soll nicht zu hören sein,

noch ihr Körper oder Schatten zu sehen.

Mit dem Vater und den älteren Brüdern ihres Gatten

spricht sie nicht.3

Auf der anderen Seite verschafften neue Mitgiftvorschriften und die (im Vergleich zu konfuzianischen Auffassungen) liberalen Einstellungen der Buddhisten zu weiblichen Fähigkeiten vermögenden Frauen einen gewissen Spielraum, um sich über Großvaters Anweisungen hinwegzusetzen. So etwa Wu Zetian, die nach einer Zeit als buddhistische Nonne (im Alter von 13 Jahren) einen anderen Dienst aufnahm, nämlich als Konkubine im Harem des Kaisers, bis sie durch Heirat zur Nebenfrau von dessen Sohn wurde. Sie konnte ihren nicht sehr hellen, leichtlebigen Mann mühelos in die Tasche stecken und regierte »hinter dem Bambusvorhang«, wie eine Redeweise lautete. Als ihr Mann 683 passenderweise starb, soll sie den legitimen Thronerben vergiftet haben, später auch zwei ihrer eigenen Söhne (einen nach sechs Wochen, den anderen nach sechs Jahren). 690 zog sie den Bambusvorhang auf und wurde mit dem Regentennamen Wu Zhao zur ersten Frau, die jemals offiziell auf dem chinesischen Thron saß.

In mancher Hinsicht war Wu Zhao Protofeministin. Sie beauftragte eine Gruppe von Gelehrten mit einer Sammlung von Lebensläufen berühmter Frauen und stieß Konservative vor den Kopf, indem sie eine Prozession von Frauen zum Berg Tai anführte und dort Chinas heiligstes Ritual, das Opfer an den Himmel, zelebrierte. Aber ihre Schwesterlichkeit hatte auch Grenzen. Während Wu sich noch an die Spitze vorarbeitete, wurde ihr die Hauptfrau ihres Mannes bedrohlich, darum erstickte sie (so zumindest wird behauptet) ihren eigenen Säugling, schob diesen Mord ihrer Rivalin die Schuhe und bestrafte sie, indem sie ihr Arme und Beine abschneiden und den verstümmelten Körper in ein Fass Wein stecken ließ.

Nicht weniger widersprüchlich als Wus Protofeminismus war ihr Buddhismus. Bei aller Frömmigkeit instrumentalisierte sie die Religion doch schamlos für politische Zwecke. So »entdeckte« ihr Liebhaber – ein Mönch – 685 Schriftrollen, in denen der Aufstieg einer Frau zur universalen Herrscherin vorausgesagt wurde: Wu zierte sich ein bißchen, nahm dann aber den Titel Maitreya (Zukünftige Buddha) an. Und der Legende zufolge ist das Gesicht der schönen Maitreya-Buddha-Statue in Longmen, Provinz Guangdong, Wus Zügen nachempfunden (Abbildung 7.3).

Nicht weniger kompliziert war Wus Verhältnis zur Beamtenschaft. Sie hielt daran fest, die Aufnahmeprüfungen über familiäre Beziehungen zu setzen, doch |334|die konfuzianischen Herren Gelehrten, die eben davon profitierten, hassten ihre Herrscherin leidenschaftlich – ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte. Wu drangsalierte die Gelehrten mit diversen Säuberungsaktionen; die wiederum rächten sich, indem sie ihre Herrscherin in der offiziellen Geschichtsschreibung zum Inbegriff all dessen machten, was schief geht, wenn eine Frau an der Spitze steht.

Abbildung 7.3: Das Gesicht der Wu Zhao?

Zumindest der Legende nach ist das Gesicht dieser monumentalen Statue der Zukünftigen Buddha, um 700 in Longmen erschaffen, dem der einzigen Frau nachgebildet, die China jemals im eigenen Namen regiert hat.

Ganz verschweigen jedoch konnten die Historiker den Glanz ihrer Regierung nicht. Immerhin gebot sie über eine Armee von einer Million Männern, hatte Macht und Mittel, sie tief in die Steppe vorstoßen zu lassen. Ähnlich wie bei den Römern und anders als bei den Han hob ihre Armee Soldaten vor allem im Innern des Reiches aus, ihre Offiziere entstammten der Oberschicht. Mit ausgetüftelten Vorsichtsmaßnahmen sicherte sie sich die Loyalität ihrer Befehlshaber, und so konnte die Armee Gegner im Innern durchaus einschüchtern. Ein Offizier, der ohne Genehmigung auch nur zehn Mann in Marsch setzte, musste mit einem |335|Jahr Haft rechnen, und wer auf eigene Faust ein Regiment mobilisierte, lief Gefahr, erdrosselt zu werden. Gestützt auf diese Armee dehnte das Chinesische Reich seine Herrschaft nach Nordosten, nach Südosten und bis hinein nach Zentralasien weiter aus als je zuvor; sogar in Nordindien intervenierte es 648.

Unter Wus Regierung reichte Chinas »sanfte« Macht sogar noch weiter. Vom 2. bis zum 5. Jahrhundert war Indien ein kulturelles Gravitationszentrum gewesen, das China in den Schatten stellte. Seine Missionare und Kaufleute verbreiteten den Buddhismus in alle Himmelsrichtungen, und umgekehrt übernahmen die Eliten sich neu formierender Staaten in Südostasien Kleidung, Schriften und die Religion Indiens. Vom 7. Jahrhundert an aber machte sich Chinas Einfluss zunehmend bemerkbar. In Südostasien entwickelte sich eine besondere indochinesische Kultur, chinesische Schulen des Buddhismus wirkten auf das buddhistische Denken in Indien zurück, und die herrschenden Schichten in den Staaten, die in Korea und Japan entstanden, lernten den Buddhismus ausschließlich über China kennen. Sie übernahmen chinesische Kleidung, Stadtplanung, Gesetze und Schriftzeichen und stützten ihre Macht mit der Behauptung, von den chinesischen Herrschern nicht nur anerkannt zu werden, sondern von ihnen abzustammen.

Die Anziehungskraft der chinesischen Kultur beruhte zum Teil auf ihrer Offenheit für fremde Ideen und der Fähigkeit, diese zu integrieren und daraus neue Funken zu schlagen. Viele der mächtigsten Männer in Wus Welt konnten ihre Vorfahren bis zu den Steppennomaden zurückverfolgen, die nach China eingefallen waren, und sie pflegten ihre Bindungen an den Steppenschnellweg, der Ost und West miteinander verband. Tänzer und Lautenspieler aus Zentralasien waren der letzte Schrei in Chang’an; modebewusste Frauen trugen persische Kleidung mit eng geschnürten Miedern, Plisseeröcken und meterlangen Schleiern; und wahre Trendsetter protzten mit ostafrikanischen »Teufelssklaven« als Türstehern. »Wenn sie nicht sterben«, bemerkte ein Eigentümer solcher Sklaven kalt, »kann man sie behalten, und irgendwann beginnen sie, die menschliche Sprache zu verstehen, obwohl sie diese selbst nicht sprechen können.«4

Der Nachwuchs in Chinas mächtigen Familien brach sich die Knochen beim Polo, dem bei Nomaden so beliebten Spiel; jedermann lernte, nach zentralasiatischer Sitte auf Stühlen statt auf Matten zu sitzen, und elegante Damen vertrieben sich die Zeit in Heiligtümern exotischer Religionen wie dem Zoroastrismus oder dem Christentum – Kaufleute aus Zentralasien, Persien, Indien oder Arabien, die scharenweise in chinesischen Städten auftauchten, hatten diese fremden Glaubensrichtungen nach Osten mitgebracht. Wie eine 2007 durchgeführte DNA-Studie ergeben hat, war ein gewisser Yu Hong, der 592 im nordchinesischen Taiyuan beigesetzt wurde, Europäer (unklar bleibt allerdings, ob er die ganze Strecke vom westlichen bis zum östlichen Ende der Steppe selbst zurückgelegt hat oder ob seine Vorfahren sie langsam, Strecke für Strecke, überwunden haben).

Wus Welt war das Produkt von Chinas Vereinigung im Jahr 589, die im Süden einen mächtigen Staat entstehen ließ und ihm riesige Räume wirtschaftlicher |336|Entwicklung eröffnete. Das erklärt, warum die gesellschaftliche Entwicklung im Osten sich so rasch beschleunigte; ist aber nur die halbe Erklärung dafür, warum sich die Entwicklungslinien von Ost und West um 541 kreuzten. Um das zu verstehen, müssen wir auch die Gründe kennen, aus denen die gesellschaftliche Entwicklung im Westen weiterhin fiel.

Auf den ersten Blick schien eine Erholung des Westens im 6. Jahrhundert mindestens so wahrscheinlich zu sein wie die im Osten. In beiden Kerngebieten war ein altes Riesenreich zusammengebrochen und ein kleineres Reich übrig geblieben, das die legitime Herrschaft über die ganze Region beanspruchte. Daneben gab es eine Menge »barbarischer« Reiche, die diesen Anspruch ignorierten (Abbildung 7.4). Nach den Katastrophen des 5. Jahrhunderts hatte Byzanz seine Grenzen gesichert und erfreute sich relativer Ruhe. So standen die Zeichen gut, als 527 ein neuer Kaiser namens Justinian den Thron bestieg.

Historiker bezeichnen Justinian I. oft als den letzten Römer. Er regierte mit ungeheurer Energie, brachte die Verwaltung auf Vordermann, hob die Steuern an und baute Konstantinopel um (der Bau der wundervollen Kirche Hagia Sophia fällt in seine Regierungszeit). Er arbeitete wie ein Teufel, und manche Kritiker behaupteten, er sei auch ein Teufel gewesen – so etwas wie ein Vampir aus Hollywood, der weder aß noch trank, noch schlief, zugleich aber gewaltigen sexuellen Appetit hatte.

Die eigentlich treibende Kraft hinter Justinian muss, so man dem Klatsch trauen kann, dessen Frau Theodora I. gewesen sein (Abbildung 7.5), die eine noch schlechtere Presse bekam als Wu Zhao. Sie war, bevor Justinian sie heiratete, Schauspielerin gewesen (im Altertum oft ein Euphemismus für Prostituierte). Ihr sexueller Appetit soll den ihres Mannes noch übertroffen haben. Gerüchten zufolge schlief sie bei einem nächtlichen Gelage mit allen Gästen, nahm sich, als diese erschöpft gewesen seien, auch noch ihre 30 Bediensteten vor und beklagte dabei, dass Gott ihr nur drei Körperöffnungen gegeben habe. Ob wir das nun glauben wollen oder nicht: Kaiserin jedenfalls war sie mit Leib und Seele. 532 etwa, als Adlige aus Protest gegen Justinians Steuerpolitik randalierende Stadionbesucher gegen ihn aufwiegeln wollten, war es Theodora, die den Kaiser von der Flucht abhielt.5 Justinian riss sich zusammen, setzte die Armee ein und schaute nicht zurück.

Im nächsten Jahr entsandte Justinian seinen Feldherrn Belisar, um Nordafrika den Vandalen zu entreißen. 65 Jahre zuvor hatten Brandschiffe die Hoffnungen der Byzantiner, Karthago wieder in ihre Gewalt zu bringen, in Rauch aufgehen lassen, diesmal erwischte es die Vandalen. Belisar befreite Nordafrika und setzte anschließend nach Sizilien über, wo als Nächstes die Armeen der Goten untergingen. Das Weihnachtsfest 536 konnte Justinians Feldherr in Rom feiern. So lief |337|eigentlich alles wie am Schnürchen. Doch als Justinian 565 starb, war die Rückeroberung zum Stillstand gekommen, das Reich bankrott und die gesellschaftliche Entwicklung des Westens hinter die des Ostens zurückgefallen. Was war schief gegangen?

Abbildung 7.4: Die Letzten ihrer Art?

Zunächst versuchte der oströmische Kaiser Justinian I. von 533–565, dann der persische Großkönig Chosrau II. von 602–627, das westliche Kerngebiet wieder zu vereinigen. Der byzantinische Kaiser Herakleios setzte sich von 624–628 gegen Persien zur Wehr.

Belisars Sekretär Prokopios, von dem eine Historia arcana (Geheimgeschichte) genannte Schmähschrift stammt, schob die Schuld den Frauen zu, lieferte also eine verschwurbelte Verschwörungstheorie, die die konfuzianischen Beamten der Kaiserin Wu Zhao nicht besser hätten schreiben können. Belisars Frau Antonina, so Prokopios, sei Kaiserin Theodoras beste Freundin und ihre Partnerin bei deren hemmungslosem sexuellen Treiben gewesen. Um Justinian von dem nur allzu wahren Klatsch über Antonina (und sie selbst) abzulenken, habe Theodora deren Mann Belisar bei Justinian angeschwärzt. Überzeugt, dieser plane einen Anschlag, rief ihn Justinian zurück – mit der Folge, dass die ohne ihren Feldherrn kopflose byzantinische Armee geschlagen wurde. Justinian habe daraufhin Belisar flugs zu seinem Heer zurückbeordert, damit dieser rette, was zu retten war; sei dann aber erneut seinem Verfolgungswahn erlegen. Und dieses dumme Spiel habe sich noch einige Male wiederholt.

Abbildung 7.5: Schlechter (oder besser, je nach Blickwinkel) als Wu Zhao?

Kaiserin Theodora, nach einem 547 in Ravenna entstandenen Mosaik.

Über den Wahrheitsgehalt von Prokopios’ geheimer Geschichte wollen wir nicht weiter rechten; es wäre auch unergiebig. Die entscheidende Erklärung für das Scheitern der Wiedereroberung liegt eher darin, dass bei allen Ähnlichkeiten des östlichen und westlichen Kerngebiets im 6. Jahrhundert die Unterschiede zwischen beiden überwogen. Strategisch gesehen war Justinians Position der von Wendi, dem ersten Sui-Kaiser, geradezu entgegengesetzt. 577, als dieser sich anschickte, China zu vereinigen, bildeten die nördlichen »barbarischen« Reiche eine einzige Einheit, die Wendi dazu nutzten konnte, den materiell reichen, militärisch aber schwachen Süden zu überwältigen. Justinian dagegen versuchte, eine Vielzahl meist armer, aber starker »barbarischer« Staaten aus dem reichen Byzantinischen Reich heraus zu erobern. Das, was Wendi 589 gelungen war, nämlich das Kerngebiet in einem einzigen Feldzug wieder zu vereinigen, konnte Justinian nur misslingen.

Denn der byzantinische Kaiser musste auch die Perser in Schranken halten. Ein Jahrhundert lang hatten die Hunnenkriege, Steuerkonflikte und religiöse Aufstände Persiens militärische Möglichkeiten begrenzt. Nun aber, wo es so aussah, |339|als könnte das Römische Reich wieder auferstehen, war Persien in einer besseren Position. 540 durchbrach eine persische Armee die schwachen byzantinischen Verteidigungslinien und plünderte Syrien, weshalb Justinian nun an zwei Fronten zu kämpfen hatte. (Dass es so weit kommen konnte, lag gewiss nicht an Antoninas Intrigen, eher schon daran, dass Belisar aus Italien zurückgerufen wurde.)

Und damit nicht genug. 541 traf aus Ägypten die unerfreuliche Kunde von einer neuen Krankheit ein. Die Kranken fühlten sich fiebrig, Leisten und Achselhöhlen schwollen an. Innerhalb eines Tages verfärbten sich die Schwellungen schwarz, und die Opfer fielen ins Koma oder Delirium. Nach ein, zwei weiteren Tagen starben die meisten von ihnen unter entsetzlichen Schmerzen. Es war die Beulenpest. Ein Jahr später erreichte sie Konstantinopel, wo sie wahrscheinlich 100 000 Menschen hinraffte. Die Todesgefahr war nach Ansicht des Bischofs Johann von Ephesus so groß, dass »niemand aus dem Haus gehen soll, ohne einen Anhänger mit seinem Namen darauf um den Hals zu tragen«6.

Der Bazillus der Beulenpest entwickelte sich vermutlich lange vor 541 im Gebiet der großen afrikanischen Seen und wurde im äthiopischen Hochland bei Flöhen heimisch, deren Wirtstiere Hausratten waren. Kaufleute dürften bei ihren Fahrten übers Rote Meer mit der Zeit immer mehr äthiopische Ratten nach Ägypten eingeschleppt haben. Doch sind Flöhe, die den Bazillus tragen, nur bei Temperaturen zwischen 17° und 30° Celsius wirklich aktiv, sodass die ägyptische Hitze eine epidemiologische Schranke bildete – zumindest bis in die späten 530er Jahre.

Was dann geschah, ist umstritten. Wie Baumringe zeigen, herrschte mehrere Jahre lang eine ungewöhnliche Kälte. Sowohl byzantinische als auch angelsächsische Himmelsbeobachter verzeichneten zudem einen großen Kometen. Manche Historiker neigen zu der Auffassung, dass dessen Schweif einen Staubschleier bildete, der mit den daraufhin sinkenden Temperaturen die Seuche auf die Menschen losließ. Andere halten Vulkanasche für die Ursache des Temperatursturzes. Eine dritte Fraktion glaubt weder das eine noch das andere.

Bedenkt man all das, werden es weder Kometen noch falsche Strategien allein und auch nicht die lockere Moral am Hof gewesen sein, welche die gesellschaftliche Entwicklung des Westens im 6. Jahrhundert zurückfallen ließen. Der fundamentale Unterschied zwischen Ost und West, der darüber entschied, wie die Erschütterungen durch Kriege und Seuchen die Entwicklung beeinflussten, war geographischer Natur und hatte mit den genannten Störungen nichts zu tun. Die Wirtschaft unter Justinian lief wie geschmiert: Ägyptische und syrische Bauern waren produktiver denn je, Kaufleute brachten noch immer Getreide und Olivenöl nach Konstantinopel. Mit dem Aufschwung aber, der von den Reisfeldern im chinesischen Süden ausging, war keine der westlichen Entwicklungen vergleichbar. Als Wendi den Süden eroberte, befehligte er mindestens 200 000 Soldaten, Justinian dagegen konnte 551 – auf dem Höhepunkt seines Krieges in Italien – nicht mehr als 20 000 aufbieten. Wendi brachte mit seinen siegreichen Feldzügen den großen Reichtum Südchinas in seine Gewalt, Justinian hingegen |340|gewann bloß ärmere, häufig von Kriegen verwüstete Länder hinzu. Ein wiedervereinigtes Römisches Imperium hätte das Mittelmeer im Verlauf mehrerer Generationen vielleicht in ein riesiges Netz bedeutender Handelsstraßen zurückverwandelt, hätte neue wirtschaftliche Grenzen erschlossen und den Trend gesellschaftlicher Entwicklung umgekehrt, doch ein solcher Überschuss an Zeit stand Justinian nicht zur Verfügung.

Es war die Geographie, die Justinians heroisch-großspurige Wiedereroberung zum Scheitern verurteilte, bevor sie recht begonnen hatte; und so, wie er es anstellte, machte er dieses Scheitern nur noch schlimmer. Seine Soldaten verwandelten Italien in Brachland, die Händler und Kaufleute, die die Truppen mit Lebensmitteln versorgten, verteilten Ratten, Flöhe und den Tod rund ums Mittelmeer.1* Nach 546 ebbte die Seuche ab, doch der Bazillus hatte sich eingenistet, und bis etwa 750 verging kein Jahr, ohne dass irgendwo eine Epidemie ausbrach. Die Bevölkerung schrumpfte um ein Drittel. Wie 400 Jahre zuvor, als der Alte-Welt-Austausch Seuchen auslöste, gab es auch diesmal Gruppen, die vom Massensterben profitierten: Weil es immer weniger Arbeitskräfte gab, stiegen die Löhne – zum Vorteil der Überlebenden. Damit brachen härtere Zeiten für die Reichen an. (In einer bemerkenswert unchristlichen Bemerkung klagte Bischof Johannes von Ephesos, all diese Toten hätten die Kosten für den Wäschedienst in die schwindelnde Höhe getrieben.) Justinian reagierte mit einem Dekret, in dem die Löhne auf das Niveau der Zeit vor der Seuche festgeschrieben wurden. Helfen konnte das nicht. Denn das Land lag brach, die Städte schrumpften, das Steueraufkommen sank, die Institutionen brachen zusammen. Bald erging es jedermann schlechter.

Innerhalb von zwei weiteren Generationen brach Byzanz zusammen. Bereits im 5. Jahrhundert waren Britannien und große Teile Galliens aus dem westlichen Kerngebiet ausgeschieden. Das vom Krieg zerrissene Italien und Teile Spaniens folgten im 6. Jahrhundert. Schließlich erreichte die Zusammenbruchswelle, die langsam von Nordwesten nach Südosten rollte, auch das byzantinische Kernland. Die Bevölkerung Konstantinopels sank um drei Viertel, Landwirtschaft, Handel und Einkommen brachen ein, und das Ende schien nahe. Nur einer träumte um 600 noch davon, das westliche Kerngebiet wiederherzustellen: König Chosrau II. von Persien.

Schließlich war Rom tatsächlich nicht das einzige westliche Reich, das hätte wiedererstehen können. Hatte nicht Persien, als Rom um 500 v. u. Z. noch klein und unbedeutend war, den größten Teil des westlichen Kerngebiets vereinigt? Jetzt, da Byzanz in die Knie gegangen war, schien seine Zeit wieder gekommen. 609 durchbrach Chosrau die zerfallenden Grenzbefestigungen, und die byzantinische |341|Armee schmolz dahin. 614 eroberte er Jerusalem und mit ihm die heiligsten Reliquien der Christenheit: Bruchstücke des Wahren Kreuzes, an dem Jesus gekreuzigt worden war, die Heilige Lanze, die seine Seite durchstochen, und den Heiligen Schwamm, der ihn erfrischt hatte. In weiteren fünf Jahren konnte Chosrau Ägypten seinem Reich einverleiben, 626 dann – 99 Jahre, nachdem Justinian den Thron bestiegen hatte – sahen die persischen Armeen über den Bosporus hinweg Konstantinopel vor sich. Und die Awaren, Nomaden aus der westlichen Steppe, die Chosrau zu Verbündeten gemacht hatte, waren durch den Balkan gefegt und standen hinterrücks zum Angriff bereit.

Doch Chosraus Träume platzten noch schneller als die Justinians. Er wurde 628 weggeputscht und bald darauf ermordet. Prompt ging sein Reich in die Brüche. Ohne sich von den Armeen unter den Stadtmauern Konstantinopels beeindrucken zu lassen, hatte sich der byzantinische Kaiser Herakleios Gold und Silber von der Kirche »geliehen«, war zum Kaukasus gefahren und hatte dort unter den Turkvölkern2* der Steppe eine eigene nomadische Reiterei angeworben. Reiter, so sein Kalkül, waren kriegsentscheidend, und da Byzanz kaum noch welche hatte, wollte er welche mieten. Seine Turk-Reiterei schlug die Perser zurück, die sich ihr entgegenstellten, und verwüstete Mesopotamien.

Mehr brauchte es nicht, um die Welle des Zusammenbruchs auch über Persien rollen zu lassen. Die herrschende Klasse brach auseinander, Chosraus eigener Sohn ließ den König hinter Schloss und Riegel verhungern, gab die Länder und Reliquien zurück, die Chosrau erobert hatte, und trat sogar zum Christentum über. Persien versank in Bürgerkriegswirren, acht Könige saßen in nur fünf Jahren auf dem Thron, Herakleios dagegen wurde als der Größte von allen gefeiert. »Maßlose Freude und unbeschreibliches Glück haben die ganze Welt ergriffen«, heißt es in der Eloge eines Zeitgenossen.7 »Lasst uns alle mit vereinter Stimme die Lobpreisungen der Engel singen«, schrieb ein anderer: »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden.«8

Das rasant wechselnde Kriegsglück im Jahrhundert nach 533 war nur ein Zeichen für die Todeskämpfe, in denen die alten Reiche des Westens sich wanden. Da es, anders als in China, keine neuen, wirtschaftlich starken Grenzgebiete gab, konnte Chosrau die gesellschaftliche Entwicklung im Westen ebenso wenig drehen wie Justinian. Je hartnäckiger es beide versuchten, desto schlimmer wurde die Lage. Mit einem Jahrhundert voller Gewalt, Seuchen und des wirtschaftlichen Niedergangs unterhöhlten der letzte Römer und der letzte Perser das westliche Kerngebiet. Um 630, nur zehn Jahre nach dem Einzug Herakleios’ in Jerusalem, mit dem dieser das Wahre Kreuz an seinen rechtmäßigen Ort zurückbrachte, hatten ihre Triumphe und Tragödien keinerlei Bedeutung mehr.

Ohne es zu wissen, folgten beide, Justinian wie Chosrau, alten Mustern. Mit den Kriegen, die sie führten, um das jeweilige Kerngebiet komplett unter ihre Herrschaft zu bringen, schwächten sie es und zogen erneut fremde Völkerschaften von den Randregionen ins Innere. Chosrau brachte Awaren nach Konstantinopel, Herakleios führte Turkvölker nach Mesopotamien; beide Reiche warben arabische Stämme zum Schutz ihrer Wüstengrenzen an, denn das war billiger, als eigene Garnisonen zu unterhalten. Dasselbe Denken, das Roms Grenzgebiete germanisiert und die Chinas xiongnuisiert hatte, arabisierte jetzt die gemeinsame Grenze von Byzanz und Persien. Beide Reiche bekamen es im 6. Jahrhundert immer mehr mit Arabern zu tun, beide bauten arabische Klientelstaaten auf; Persien verleibte das südliche Arabergebiet sogar seinem Reich ein. Und zum Ausgleich drangen äthiopische Verbündete von Byzanz in den Jemen vor. So wurden arabische Territorien ins Kerngebiet hineingezogen, Araber schufen in der Wüste eigene Reiche, indem sie an den Handelsstraßen Oasenstädte bauten und zum Christentum übertraten.

Die großen Kriege zwischen Persien und Byzanz erschütterten die arabische Peripherie, und als beide Reiche auseinanderfielen, balgten sich arabische Kriegsherren um die Ruinen. Im westlichen Arabien kämpften in den 620er Jahren Mekka und Medina (Abbildung 7.6) um die Kontrolle der Handelsstraßen, ihre Kriegerbanden schwärmten in die Wüste aus, um Verbündete zu finden und die Karawanen der Gegner zu überfallen. In diesem Spiel hatten die alten Reichsgrenzen kaum noch Bedeutung, und als Medina im Jahr 630 Mekka unterwarf, machten seine Räuberbanden bereits Palästina unsicher. Dort stießen Araber, die loyal zu Medina standen, mit arabischen Parteigängern Mekkas zusammen; weitere arabische Stämme wurden von Konstantinopel bezahlt und kämpften gegen die beiden anderen Gruppen.

Solche Geschehnisse wären etwa den Aramäerstämmen bekannt vorgekommen, die nach 1200 v. u. Z., als das Ägyptische und das Babylonische Reich zusammenbrachen, im Wüstenrandgebiet ihr Unwesen trieben. Eben das wiederholte sich in den Grenzgebieten immer dann, wenn Staaten sie nicht länger schützen konnten. Eines allerdings wäre den Aramäern neu gewesen, nämlich Medinas Führer, ein gewisser Mohammed ibn Abdullah.

Um 610, als Persien seinen folgenreichen Krieg gegen Byzanz begann, hatte dieser Mohammed eine Vision. Ihm war der Erzengel Gabriel erschienen und hatte befohlen: »Rezitiere!« Mohammed, verständlicherweise verwirrt, erwiderte, er habe nichts vorzutragen, noch zweimal aber erging Gabriels Aufforderung. Und siehe, plötzlich drangen Worte aus Mohammeds Mund:

Trag vor im Namen deines Herrn, der erschuf,

Erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen!

Trag vor, denn dein Herr ist im Guten unübertrefflich,

Der durch das Schreibrohr nahebrachte,

Den Menschen lehrte, was er nicht wusste!9

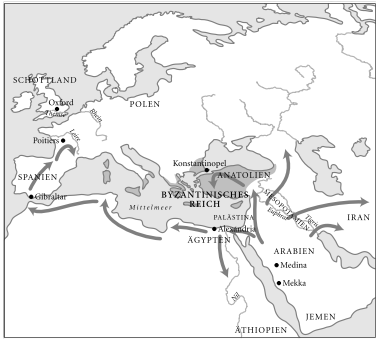

Abbildung 7.6: Dschihad

Zwischen 632 und 732 vereinigten die Araber fast das gesamte westliche Kerngebiet. Die Pfeile zeigen die Hauptlinien des arabischen Vorstoßes.

Mohammed fürchtete, er sei verrückt geworden oder Dämonen hätten von ihm Besitz ergriffen, doch seine Frau beschwichtigte ihn. In den folgenden 22 Jahren meldete sich Gabriel immer wieder und ließ Mohammeds widerstrebende Lippen unter Fieberanfällen und Schweißausbrüchen Gottes Worte sprechen. Und was für Worte das waren: Augenblicklich, so die Überlieferung, verwandele ihre Schönheit die Menschen, die sie vernehmen. »Mein Herz wurde weich, und ich weinte«, sagte Umar, einer der bedeutendsten Bekehrten, »der Islam zog in mich ein.«10

Der Islam – »die Unterwerfung unter Gottes Willen« – ist in vieler Hinsicht eine typische Religion der zweiten Welle der Achsenzeit. Ihr Gründer entstammte dem Rand der Elite (war ein unbedeutendes Mitglied eines gerade zu Reichtum gelangten Kaufmannsclans) und dem Rand eines Reiches. Er hinterließ keine schriftlichen Aufzeichnungen (der Koran, das heißt: »Lesungen«, wurde erst nach seinem Tod zusammengestellt); er glaubte, Gott sei unbegreiflich, knüpfte an das |344|ältere achsenzeitliche Denken an, predigte Gerechtigkeit, Gleichheit vor Gott und Mitleid mit den Schwachen. All das teilte er mit früheren Denkern der Achsenzeit. Doch verkörperte er auch etwas völlig Neues: Er war ein Achsenkrieger.

Im Unterschied zu Buddhismus, Konfuzianismus oder Christentum entstand der Islam am Rand zusammenbrechender Reiche und gewann Gestalt in einer Zeit beständiger kriegerischer Auseinandersetzungen. Dabei war der Islam keine Religion der Gewalt (im Koran geht es erheblich weniger blutig zu als in der hebräischen Bibel), aber die Muslime konnten sich aus den Kriegen nicht heraushalten. »Und kämpfet für Allahs Sache gegen jene, die euch bekämpfen, doch überschreitet das Maß nicht, denn Allah liebt nicht die Maßlosen«, lehrte Mohammed – oder, wie der amerikanische Muslim Malcolm X im 20. Jahrhundert predigte: »Sei friedlich, sei höflich, gehorche dem Gesetz, begegne jedermann mit Respekt, doch legt jemand Hand an dich, schicke ihn auf den Friedhof.«11 Zwang hatte bei der Verbreitung der Religion nichts zu suchen, aber Muslime – »die sich Gott ergeben« – waren verpflichtet, ihren Glauben zu verteidigen, wann immer er bedroht war. Das allerdings wird häufig vorgekommen sein, denn während sie das Wort verbreiteten, drangen sie plündernd in die kollabierenden Reiche ein.

So zogen die umherziehenden arabischen Stämme ganz eigene Vorteile aus ihrer Rückständigkeit: In einer Welt, in der beides rar war, gab ihnen die Verbindung von Erlösung und Kämpfertum organisatorischen Halt und ein festes Ziel.

Wie viele andere Völker, die in peripheren Gebieten lebten und einen Platz im Zentrum suchten, behaupteten auch die Araber, dieser Platz stehe ihnen wegen ihrer Abstammung zu, nämlich als Nachfahren von Abrahams Sohn Ismael. Mit eigenen Händen hätten Vater und Sohn die Kaaba errichtet, Mekkas bedeutendstes Heiligtum. Abrahams ursprüngliche Religion sei der Islam gewesen, das Judentum habe sich davon abgespalten. Tatsächlich präsentiert der Koran den Islam als Erweiterung des Judentums: »Wer verschmäht den Glauben Abrahams denn einer, der sich selbst zum Toren macht? Denn ihn haben wir bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits gehört er gewiss zu den Rechtschaffenen.« Alle Propheten, von Abraham bis Jesus, werden anerkannt (allerdings gilt Jesus weder den Juden noch Mohammed als der Messias), und Mohammed ist der letzte Prophet, der, die Botschaft des Herrn besiegelnd, das Versprechen von Judentum und Christentum erfüllt: »Und streitet mit den Leuten der Schrift, auf die schönste Weise nur … Und sagt: ›Wir glauben an das, was zu uns herabgesandt und was zu euch herabgesandt. Und unser Gott und euer Gott ist Einer. Und Ihm sind wir ergeben.‹«12 Es musste also nicht notwendig zu Konflikten zwischen den Buchreligionen kommen: Tatsächlich brauchte der Westen den Islam.

Mohammed schickte Briefe an Chosrau und Herakleios, in denen er diese Dinge erklärte, erhielt aber keine Antwort. Das machte weiter nichts, denn die Araber waren ohnehin bereits nach Palästina und Mesopotamien unterwegs. Sie kamen als Kriegerbanden, nicht als Armeen, selten mit mehr als 5000 und vermutlich nie stärker als 15 000 Mann; sie kämpften auch nicht in regelrechten Schlachten, |345|sondern schlugen zu und zogen sich rasch zurück. Doch auch die Streitkräfte, die ihnen Widerstand leisteten, waren kaum zahlreicher. Bankrott und zersplittert, wie sie in den 630er Jahren waren, fehlte den Reichen die Kraft, sich der verwirrenden neuen Bedrohung zu stellen.

Für die meisten Menschen in Südwestasien dürfte es ohne große Bedeutung gewesen sein, wenn arabische Stammesfürsten byzantinische oder persische Beamte ablösten. Jahrhunderte lang hatten beide Reiche viele ihrer christlichen Untertanen wegen doktrinärer Nebensächlichkeiten verfolgt. Im Byzantinischen Reich beispielsweise galt seit 451 die offizielle Lehre, dass Jesus zwei Naturen habe, eine menschliche und eine göttliche, beide in einem Körper vereint. Ägyptische Gelehrte hielten dem entgegen, Jesus habe in Wirklichkeit nur eine, nämlich eine rein göttliche Natur. In den 630er Jahren hatten so viele Menschen im Streit um die Zwei-Naturen-Lehre ihr Leben verloren, dass viele syrische und ägyptische Anhänger der Lehre von der einen Natur1* die Muslime willkommen hießen. Besser, man hatte Ungläubige als Herren, denen diese Frage gleichgültig war, als Glaubensgenossen, die ihretwegen heiligen Terror veranstalteten.

Es waren kaum 4000 Muslime, die 639 in Ägypten einfielen, dennoch ergab sich Alexandria kampflos. Das mächtige Persische Reich, noch immer erschüttert von zehn Jahren Bürgerkrieg, fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen; die Byzantiner zogen sich nach Anatolien zurück und gaben damit drei Viertel der Basis ihrer Steuereinkünfte auf. Innerhalb der nächsten 50 Jahre zerfielen die High-End-Institutionen des Oströmischen Reiches. Es überstand diese Zeit nur, weil ziemlich rasch Low-End-Lösungen gefunden wurden, indem etwa lokale Würdenträger Armeen aufstellten, deren Soldaten nicht bezahlt wurden, sondern für ihren Unterhalt durch eigenen Landbau aufkommen mussten. Um 700 lebten kaum 50 000 Menschen in Konstantinopel, sie pflügten die Vorstädte um und bauten dort Gemüse an; es gab keine Einfuhren mehr, und statt mit Münzen zu bezahlen, wurde direkt getauscht.

In nur einem Jahrhundert vereinnahmten die Araber die reichsten Teile des westlichen Kerngebiets. 674 schlugen ihre Heerscharen unter den Stadtmauern Konstantinopels ihr Lager auf; 40 Jahre später standen sie am Ufer des Indus (im heutigen Pakistan) und setzten nach Spanien über, 732 erreichte eine Reiterhorde Poitiers in Zentralfrankreich. Danach ließen die Wanderungen von der Wüste in die Zentren der Reiche allmählich nach. Ein Jahrtausend später schrieb Gibbon:

Die Bahn des Sieges war nun über tausend Meilen vom Felsen von Gibraltar bis an die Ufer der Loire verlängert worden; die Wiederholung dieses Raumes hätte die Saracenen an die Grenzen von Polen oder des schottischen Hochlandes gebracht. Der Rhein ist nicht ungangbarer als der Nil oder Euphrat, und die arabische Flotte hätte ohne Seekampf in die Mündung der Themse einlaufen können. Vielleicht würde die Auslegung |346|des Koran in den Schulen von Oxford gelehrt, und auf ihren Kanzeln einem beschnittenen Volke die Heiligkeit und Wahrheit der Offenbarungen Mohameds bewiesen.13

»Vor einem solchen Unheil blieb das Christenthum bewahrt«, setzte Gibbon hinzu, nicht ohne Sarkasmus. Der gängigen Meinung nach – und das war im England des 18. Jahrhunderts nicht anders als im 7. Jahrhundert in Konstantinopel – galt das Christentum als das für den Westen charakteristische Glaubens- und Wertsystem und der Islam als dessen Gegensatz. Es wird wohl immer so gewesen sein, dass die Machthaber in den Kerngebieten all jene als Barbaren hinstellen, die von den Rändern her ins Zentrum drängen. Doch Gibbon verstand sehr wohl, dass die Araber Teil jener Veränderungsprozesse waren, die mit dem Triumph des Christentums begonnen hatten und die das westliche Kerngebiet mit der zweiten Welle der Achsenzeit durchlief. Ohne weiteres können wir die Araber in eine weiter zurückreichende Tradition stellen, die auf die Amoriter in Mesopotamien um 2200 v. u. Z. zurückgeht. Wir können sie sehen, wie sie selbst sich sahen, nämlich als Menschen, die durch Konflikte im Kerngebiet in dieses hineingezogen worden waren und jetzt ihren vermeintlich rechtmäßigen Platz an dessen Spitze einforderten. Sie kamen nicht, um den Westen zu begraben, sondern um ihn zu vervollkommnen; sie wollten Justinian und Chosrau keinen Strich durch deren Ambitionen machen, sondern diese erfüllen.

Wie Gibbons Kritikern aus dem 18. Jahrhundert kommt es auch vielen Politexperten unseres Jahrhunderts gelegen, die islamische Kultur als nicht-westlich, als Gegensatz zur »westlichen« Kultur hinzustellen (womit sie in der Regel Nordwesteuropa und dessen Kolonien in Übersee meinen). An den historischen Realitäten geht das vorbei. Um 700 war die islamische Welt mehr oder weniger das westliche Kerngebiet, die Christenheit dagegen ein peripheres Phänomen an dessen nördlichem Rand. Die Araber hatten einen ungefähr so großen Teil des westlichen Kerngebiets zu einem Staat zusammengefasst wie zuvor Rom.

Die Araber brauchten für ihre Eroberungen im Westen länger als Wendi im Osten für die seinen, doch waren die arabischen Armeen vergleichsweise klein und der Widerstand der Bevölkerung meist begrenzt, sodass sie die Länder, die sie eroberten, selten verwüsteten. Darum konnte die gesellschaftliche Entwicklung im 8. Jahrhundert ihren Sinkflug beenden. Nun hätte sich das mehr oder weniger vereinte westliche Kerngebiet, so wie das östliche im 6. Jahrhundert, wieder fangen und sich die Lücke zwischen Ost und West verringern können.

Dazu aber kam es nicht, wie Abbildung 7.1 deutlich zeigt. Obwohl beide Kerne um 700 im Wesentlichen wiedervereinigt waren und zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert |347|vergleichbare politische Höhen und Tiefen durchlebten, verlief die gesellschaftliche Entwicklung im Osten schneller als im Westen.

Beide wiedervereinten Kerne waren politisch schwach. Ihre Herrscher mussten eine Lektion noch einmal lernen, die den Han und den Römern wohlbekannt gewesen war, dass Reiche nämlich mit Tricks und Kompromissen regiert werden. Doch weder die chinesische Sui-Dynastie noch die Araber waren darin wirklich gut. Wie die Han mussten sich auch die Sui Sorgen machen wegen der Nomaden (jetzt eher Turkvölker1* als Xiongnu), doch mit seinem Wachstum zog der östliche Kern auch das Interesse sich neu formierender Staaten auf sich. Als die Goguryo im heutigen Korea in Geheimverhandlungen mit den Turkvölkern traten, um mit ihnen zusammen China zu plündern, wurde dem Sui-Kaiser klar, dass er handeln musste. 612 entsandte er eine riesige Streitmacht gegen Goguryo, aber dank schlechten Wetters, noch schlechterer Logistik und einer grauenhaften Führung wurde diese aufgerieben. 613 führte er eine zweite, 614 eine dritte Armee ins Feld. Als er sich anschickte, noch eine vierte Armee auszuheben, rissen Rebellionen gegen die damit verbundenen Belastungen sein Reich auseinander.

Eine Zeitlang sah es so aus, als brächen die apokalyptischen Reiter erneut los. Kriegsherren teilten China auf, Häuptlinge der Turknomaden spielten sie gegeneinander aus, plünderten, wie es ihnen gefiel, Hunger und Krankheiten breiteten sich aus. Eine Epidemie kam aus der Steppe, eine andere, vermutlich die Beulenpest, übers Meer. Aber so wie Stümperei genügt hatte, die Krise auszulösen, so hätten weise Potentaten sie auch beenden können. Einer der Warlords, der Herzog von Tang, redete den Turkhäuptlingen zu, ihn gegen die anderen chinesischen Kriegsherren zu unterstützen, und bis jene Stammesführer ihren Fehler erkannten, hatte er sich zum Herrscher einer neuen Tang-Dynastie ausgerufen. 630 nutzte sein Sohn interne Konflikte unter den Turkstämmen aus, um die chinesische Herrschaft so weit wie nie zuvor in die Steppe hinein auszudehnen (Abbildung 7.2b). Die staatliche Kontrolle war wiederhergestellt, Hungersnöte, Bevölkerungsbewegungen und Seuchen ebbten ab. Die Woge gesellschaftlicher Entwicklung, die Wus Welt erzeugt hatte, schwoll nun wirklich an.

Eine feste Hand war nötig, nötiger als zu Zeiten der Han, um das Zentrum zusammenzuhalten, doch wie die Menschen nun einmal sind, ist eine solche Hand nicht immer verfügbar. Tatsächlich war es das menschlichste aller Gefühle, die Liebe, die das Reich der Tang zunichte machte. Dem großen Dichter Bai Juyi zufolge verliebte sich Kaiser Xuanzong 740 in Yang Guifei, die Frau seines Sohnes und eine der Vier Schönheiten des alten Chinas, und machte sie zu seiner Konkubine. Die Geschichte klingt verdächtig nach der von König You, der Schlangenfrau Bao Si und ihrer Liebe, an der 1500 Jahre zuvor die westliche Zhou-Dynastie zugrunde gegangen sein soll. Wie dem auch sei, der Überlieferung zufolge war |348|Xuanzong bereit, alles zu tun, um Yang Guifei zu gefallen. Eine seiner glänzenden Einfälle bestand darin, ihre Günstlinge mit Ehren zu überhäufen, darunter auch einen turkstämmigen Feldherrn namens An Lushan, der auf chinesischer Seite kämpfte. Xuanzong schlug allen Rat, jegliche Vorsicht in Fragen militärischer Macht in den Wind und übertrug ihm immer weitere Befehlsgewalt über seine riesigen Armeen.

Es kam, wie es kommen musste. 755 fiel An Lushan undurchsichtigen Palastintrigen zum Opfer, verlor die Gunst seiner Herrin und des Kaisers. Was blieb dem Mann also anderes übrig, als die ihm anvertrauten Armeen gegen Chang’an in Marsch zu setzen. Xuanzong und Yang flohen, die Soldaten jedoch, die sie zu ihrem Schutz eskortierten, machten Yang für den Bürgerkrieg verantwortlich und forderten ihren Tod. Xuanzong – der die Geliebte nicht den Soldaten überlassen wollte und schluchzend und voller Verzweiflung, aber vergeblich nach einem Ausweg suchte – befahl seinem Haupteunuchen schließlich doch, die Geliebte zu erdrosseln. Bai Juyi schrieb:

Wie Blüten fielen Haarnadeln zu Boden, niemand hob sie auf.

Der Kaiser konnte sie nicht retten, nur verhüllen sein Gesicht.

Und als er den Blick wieder hob, war der Ort von Blut und Tränen

Verdeckt von gelbem Staub, von kaltem Wind dorthin geweht.

Der Legende zufolge beauftragte Xuanzong einen Seher damit, Yangs Geist auf einer verzauberten Insel ausfindig zu machen. In Bais Gedicht spricht sie zum Kaiser:

Unsere Seelen gehören zusammen

irgendwo, irgendwann, auf der Erde oder im Himmel,

werden wir uns wiedersehen.14

Inzwischen hatte Xuanzongs Sohn die Rebellion niedergeschlagen., musste dafür allerdings anderen Militärgouverneuren so weitgehende Befugnisse einräumen wie die, derer sich zuvor An Lushan erfreut hatte. Und weil er sich außerdem des Beistandes der Turknomaden versicherte, waren weitere Katastrophen vorprogrammiert. Die Grenzen wurden durchlässig, Steuereinnahmen schrumpften, und mehrere Generationen lang stolperte das Reich zwischen Ansätzen zur Wiederherstellung der Ordnung und neuen Erhebungen, zwischen Invasionen und Rebellionen hin und her. Erst 907 machte ein Kriegsherr dem Elend der Tang-Dynastie ein Ende, indem er den halbwüchsigen Kaiser umbrachte. Was folgte, war die Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche. Für die nächsten 50 Jahre blieb Nordchina ein großes Reich, in dem wechselnde Fraktionen von Eunuchen und Militärs die Macht ausübten, während sich acht bis zehn kleinere Staaten in den Süden teilten.

Am Schicksal Xuanzongs zeigte sich Chinas grundlegendes politisches Problem: Starke Kaiser konnten sich sehr wohl über andere Interessen und staatliche Institutionen hinwegsetzen, aber nur dann, wenn sie zugleich geschickt und maßvoll |349|vorgingen, handelten sie sich wenige Probleme ein. Doch eine solche Begabung hing vom Zufall ab, die zu bewältigenden Aufgaben waren vielfältig, und so musste es früher oder später zu einer Katastrophe kommen.

Umgekehrt lagen die Dinge im westlichen Kerngebiet. Hier war die Führung schwach. Das riesige arabische Reich hatte keinen Kaiser. Mohammed war ein Prophet, kein Potentat. Die Menschen folgten ihm, weil sie glaubten, er wisse, was Gott wolle. Nach seinem Tod im Jahr 632 gab es keinen Grund, einem anderen zu folgen, und fast hätte sich Mohammeds arabisches Bündnis aufgelöst. Um das zu verhindern, machten seine engsten Gefolgsleute einen aus ihrer Mitte zum khalifa, was in nützlicher Zweideutigkeit sowohl »Stellvertreter« (Gottes) als auch »Nachfolger« (Mohammeds) bedeutet. Seinen Anspruch auf die Führungsmacht konnte ein Kalif jedoch allein durch seine Nähe zum Propheten begründen.

Wenn man bedenkt, wie uneins die arabischen Stammesfürsten und Clanchefs waren (von denen einige Persien und Byzanz ausrauben, andere die Reiche in Parzellen aufteilen und sich als Grundbesitzer niederlassen, wieder andere neue Propheten salben wollten), haben sich die ersten Kalifen wacker geschlagen. Sie brachten die Araber dazu, das Byzantinische und das Persische Reich so wenig wie möglich in Unordnung zu bringen: Die Bauern sollten auf ihren Feldern, die Grundbesitzer auf ihren Gütern und die Beamten in ihren Kontoren bleiben. Die einzige große Veränderung, die sie vornahmen, war, die Reichssteuern in ihre Schatullen umzuleiten, sodass sie vor allem Angehörige der eigenen Stämme für ihre Dienste als berufsmäßige Gotteskrieger bezahlen konnten. Diese lebten in rein arabischen Garnisonsstädten, die in den eroberten Ländern an strategisch wichtigen Punkten errichtet wurden.

Die Unsicherheit darüber, was ihr Amt bedeutete, konnten die Kalifen nicht auflösen. Waren sie Könige, die zentral die Staatsfinanzen verwalteten und Verordnungen erließen, oder religiöse Führer, die den unabhängigen Scheichs in den eroberten Provinzen geistlichen Rat erteilten? Sollten sie die vorislamischen Stammeseliten repräsentieren? Oder waren sie, als die ersten Getreuen Mohammeds, Auserwählte? Sollten sie eine egalitäre Gemeinschaft von Gläubigen anführen? Kein Kalif konnte es allen Muslimen fortwährend recht machen. Und 656, als bereits der dritte Kalif einem Mordanschlag zum Opfer gefallen war, wuchsen sich die Schwierigkeiten zur akuten Krise aus. Nur wenige von Mohammeds ursprünglichen Getreuen lebten noch, und die Wahl fiel auf Ali ibn Abi Talib, Mohammeds viel jüngeren Vetter (und Schwiegersohn).

Ali wollte den ursprünglichen Geist des Islam, so wie er ihn sah, wiederherstellen, aber seine Strategie, für die Armen einzutreten, die Steuereinnahmen in den Händen der Soldaten zu lassen und die Beute erfolgreicher Plünderungen gleichmäßiger aufzuteilen, brachte zuvor privilegierte Gruppen gegen ihn auf. Bürgerkrieg drohte, aber die Muslime scheuten (zu dieser Zeit) davor zurück, sich gegenseitig umzubringen. Statt die ganze arabische Welt in einen Krieg zu stürzen, entschlossen sich Alis enttäuschte Anhänger 661, ihn zu ermorden. Das |350|Kalifat ging nun auf Muawiya ibn Abu Sufyan über, den syrischen Statthalter. Er machte Damaskus zur Hauptstadt und mühte sich ohne allzu großen Erfolg, ein gewöhnliches Reich mit zentraler Steuerverwaltung und Beamten zu schaffen.

In China hatte Xuanzongs Liebe eine politische Katastrophe ausgelöst; im Westen war es die Bruderliebe – genauer: deren Fehlen –, die das Unglück heraufbeschwor. Eine neue Kalifendynastie verlegte die Hauptstadt 750 nach Bagdad und bemühte sich um effizientere Zentralisierung, aber 809 brachen Führungsstreitigkeiten zwischen Brüdern aus, die den Kalifen al-Ma’mun selbst nach arabischen Maßstäben außerordentlich schwächten. Er traf den kühnen Entschluss, dem Problem auf den Grund zu gehen: Gott. Im Unterschied zu Christen oder Buddhisten hatten die Muslime keine institutionalisierte kirchliche Hierarchie. Die Kalifen übten zwar große weltliche Macht aus, beanspruchten aber nicht, mehr als andere über Gottes wahren Willen zu wissen. Al-Ma’mun entschloss sich, das zu ändern, womit er eine alte Wunde des Islam wieder aufriss.

Im Jahr 680, kaum zwanzig Jahre nach dem Mord an Mohammeds Vetter/Schwiegersohn Ali, hatte dessen Sohn Hussein das Banner der Revolte gegen die Kalifen ergriffen. Als Hussein unterlag und getötet wurde, rührten nur wenige Muslime einen Finger für ihn. Dafür aber bildete sich im folgenden Jahrhundert eine Fraktion (shi’a) heraus, die die Macht der Kalifen für illegitim hielt, weil sie ihre Stellung allein dem Mord an Ali verdankten. Den Schiiten zufolge waren Hussein, Ali und Mohammed tatsächlich göttlich legitimiert, daher könnten auch nur Imame, nämlich Abkömmlinge dieser Linie, die Gläubigen anleiten. Die Mehrheit der Muslime (die Sunniten hießen, weil sie der sunna, den alten Bräuchen, folgten) fand diese Geschichte lächerlich, doch die Schiiten arbeiteten ihre Theologie weiter aus. Im 9. Jahrhundert glaubten manche Schiiten, dass die Linie der Imame zu einem mahdi führe, zu einem Messias, der das Reich Gottes auf Erden begründen werde.

Al-Ma’mun kam nun die glänzende Idee, den amtierenden Imam (Husseins Ur-Ur-Urenkel) als Erben zu adoptieren und damit die Schiiten wieder einzugemeinden und auf sich selbst zu verpflichten. Ein schlauer, wenn auch manipulativer Trick. Doch er lief ins Leere, weil der Imam im Laufe des Jahres starb und dessen Sohn wiederum keinen Sinn für al-Ma’muns Winkelzüge hatte. Der aber ließ sich nicht entmutigen und enthüllte Plan B. Einige religiöse, von der griechischen Philosophie beeinflusste Gelehrte, die sich in Bagdad ihren Studien hingaben, waren bereit zu erklären, dass der Koran Menschenwerk und nicht (wie die meisten Muslime glaubten) Gottes unmittelbare Offenbarung sei. Als lediglich von Gott inspiriertes Buch unterstehe der Koran – wie auch die Kleriker, die ihn interpretierten – der Autorität des Kalifen, Gottes irdischem Stellvertreter. Daraufhin rief Al-Ma’mun eine irakische Inquisition2* ins Leben, die anders denkende Gelehrte |351|einschüchtern und ihm ihre Zustimmung sichern sollte. Doch einige Kleriker widerstanden und blieben prinzipienfest: Der Koran sei Gottes Wort und stehe über allem anderen – auch über al-Ma’mun. Die Auseinandersetzung währte bis 848, dann mussten die Kalifen eingestehen, dass sie verloren hatten.

Mit seinen Plänen A und B schwächte al-Ma’mun die Autorität des Kalifats, mit Plan C aber erledigte er sie endgültig. Da ihm noch immer religiöse Autorität fehlte, entschloss er sich, zu gröberen Mitteln zu greifen. Nun wollte er sich militärische Macht kaufen, nämlich turkische Reiter als Sklavenarmee anheuern. Doch al-Ma’mun und seine Erben mussten die gleiche Erfahrung machen wie andere Herrscher zuvor: Auf Dauer waren Nomaden nicht zu kontrollieren. Um 860 waren die Kalifen praktisch zu Geiseln ihrer eigenen Sklavenarmee geworden. Ohne militärische Macht und ohne religiösen Rückhalt konnten sie keine Steuern mehr eintreiben, mussten vielmehr einzelne Provinzen an Emire abtreten, an Militärgouverneure, die nun ihrerseits an Steuern einsackten, was sie konnten. 945 schließlich eroberte ein Emir Bagdad, und das Kalifat zerfiel in ein Dutzend unabhängiger Emirate.3*

Zu diesem Zeitpunkt waren östliches und westliches Kerngebiet in jeweils zehn und mehr Staaten zersplittert. Doch trotz aller Gleichartigkeit, mit der sich die Zusammenbrüche in beiden Gebieten vollzogen, schritt die gesellschaftliche Entwicklung im Osten schneller voran als im Westen. Wieder scheint sich zu bestätigen, dass nicht Kaiser und Intellektuelle die Geschichte machten, sondern Millionen fauler, gieriger und verängstigter Menschen auf der Suche nach leichteren, einträglicheren und sichereren Lebensbedingungen. Trotz oft grausamer Disziplinierungsversuche von Seiten der Herrschenden schlugen sich die einfachen Menschen durch und machten das Beste aus den Umständen, unter denen sie lebten. Weil aber die geographischen Realitäten in Ost und West sehr unterschiedlich waren, hatten die politischen Krisen jeweils auch andere Konsequenzen.

Motor der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten war die Binnenwanderung, die seit dem 5. Jahrhundert eine neue Grenze jenseits des Jangtse zur Folge hatte. Die Wiederherstellung eines vereinigten Reiches im 6. Jahrhundert beschleunigte die Entwicklung, im 8. Jahrhundert war der Aufwärtstrend so stark, dass ihm sogar die Folgen von Xuanzongs Liebesleben nichts anhaben konnten. Gewiss hatte das politische Chaos negative Konsequenzen. So lag das plötzliche scharfe Absinken der Punktzahl um das Jahr 900 (Abbildung 7.1) vor allem daran, dass verschiedene, sich gegenseitig bekämpfende Armeen die Millionenstadt Chang’an vernichteten. Aber die meisten Kämpfe fanden abseits lebenswichtiger Reisfelder, Kanäle und Städte statt. Sie fegten vor allem kleine Regierungsbeamte hinweg, |352|die den Handel bis dahin behindert hatten, was die gesellschaftliche Entwicklung womöglich noch beschleunigte. Außerstande, das Staatsland in diesen unruhigen Zeiten zu überwachen, beschafften sich die Staatsbeamten Geld durch Monopole und Besteuerung des Handels und hatten insofern kein Interesse mehr daran, den Kaufleuten vorzuschreiben, wie sie ihre Geschäfte zu führen hatten. So kam es zu einer Art Machttransfer von den politischen Zentren Nordchinas zu den Kaufleuten des Südens, und diese, die nun selbst entscheiden mussten, was zu tun war, entwickelten noch ganz andere Ideen, um den Handelsverkehr voranzutreiben.

Ein großer Teil des nordchinesischen Fernhandels war staatlich gelenkt, abgesprochen zwischen Kaiserhof und den Herrschern in Korea und Japan. 775, mit dem Zusammenbruch der Tang-Dynastie, gingen diese Verbindungen allerdings verloren – was auch positive Folgen hatte. Abgeschnitten von den chinesischen Vorbildern, entwickelte sich die Kultur der japanischen Elite höchst eigenständig. So traten zum Beispiel mehrere Frauen mit literarischen Meisterwerken hervor, etwa mit Die Geschichte vom Prinzen Genji oder mit dem Kopfkissenbuch. Insgesamt allerdings waren die Folgen negativ. Im 9. Jahrhundert verlangsamte sich die wirtschaftliche Entwicklung in Nordchina, Korea und Japan, womit auch die politischen Systeme zusammenbrachen.

Die unabhängigen Kaufleute in Südchina dagegen verstanden es, ihre Freiheit von staatlicher Regulierung zu nutzen. Seit den 1990er Jahren werden in der Javasee Schiffswracks aus dem 10. Jahrhundert geborgen, die nicht nur chinesische Luxuswaren an Bord hatten, sondern auch Keramik und Glas aus Südasien und der muslimischen Welt – Zeichen für die Expansion der Märkte in dieser Region. Als lokale Eliten begannen, den aufblühenden Handel zu besteuern, entstanden in Südostasien die ersten starken Staaten, auf Sumatra etwa oder bei den Khmer in Kambodscha.

Die im westlichen Eurasien so ganz andere Geographie, in der es nichts der Reisgrenze im Osten Entsprechendes gab, führte dazu, dass der politische Zusammenbruch dort auch andere Folgen hatte. Die arabischen Eroberungszüge im 7. Jahrhundert fegten die alte Grenze zwischen römischer und persischer Welt hinweg (Abbildung 7.7), was dem muslimischen Kern einen ungeahnten Aufschwung verschaffte. Die Kalifen ließen die im Irak und in Ägypten bereits vorhandenen Bewässerungssysteme ausbauen, Reisende brachten landwirtschaftliche Produkte und Techniken vom Indus bis zum Atlantik. So verbreiteten sich Reis, Zucker und Baumwolle im muslimischen Mittelmeerraum, und mit Hilfe des Fruchtwechsels erzielten die Bauern zwei oder drei Ernten. Die Muslime, die Sizilien kolonisierten, erfanden klassisch westliche Speisen wie Pasta und Speiseeis.

Doch den Vorteilen, die sich aus der Überwindung der alten Grenze zwischen Rom und Persien ergaben, standen zunehmend Nachteile gegenüber, die sich den neuen Grenzen zwischen Islam und Christentum im Mittelmeerraum verdankten. Als der südliche und östliche Mittelmeerraum immer muslimischer (um 750 waren vielleicht zehn Prozent der arabischen Untertanen Muslime, um 950 dann |353|90 Prozent) und Arabisch dort zur Lingua franca wurde, verringerten sich die Kontakte zur Christenheit. Und ab 800, nachdem das Kalifat gescheitert war, errichteten die Emire zusätzliche Barrieren innerhalb der islamischen Welt selbst. Einige Regionen im muslimischen Kerngebiet, wie Spanien, Ägypten und Iran, waren groß genug, um wirtschaftlich allein durch die Nachfrage aus dem Inland über die Runden zu kommen, andere Regionen dagegen verfielen. Und während die Kriege des 9. Jahrhunderts die wirtschaftlichen Kernregionen Chinas weitgehend aussparten, wurde das empfindliche Bewässerungsnetz im Irak von rivalisierenden Turkarmeen und durch einen Aufstand afrikanischer Plantagensklaven verwüstet, der sich über 14 Jahre hinzog – angeführt von einem Mann, der mal behauptete, Dichter, dann wieder Prophet oder Nachkomme Alis zu sein.

Abbildung 7.7: Die Bruchlinie verschiebt sich

Die dick gestrichelte Linie stellt die Grenze dar, die Rom von 100 v. u. Z. bis 650 u. Z. wirtschaftlich, politisch und kulturell von Persien trennte. Die durchgezogene Linie zeigt die Hauptgrenze zwischen Islam und Christentum ab 650 u. Z. Links oben sieht man das Frankenreich um 800, in seiner Blütezeit also; unten die muslimische Welt und ihre politischen Grenzen um 945.

|354|Im Osten steuerten, als Nordchina in die Krise geriet, auch Korea und Japan auf einen politischen Zusammenbruch zu. In ähnlicher Weise zerfiel, als sich der muslimische Kern herausbildete, die christliche Peripherie in immer mehr Fragmente. Die Byzantiner schlachteten sich zu Tausenden ab, trennten sich wegen doktrinärer Differenzen (vor allem über die Frage, ob Gott Bilder von Jesus, Maria und den Heiligen gutheiße) von der römischen Kirche; und die germanischen Königreiche schufen sich, weitgehend abgeschnitten vom Mittelmeer, eine eigene Welt.

Manche Gebiete in diesen fernen Grenzländern des Westens konnten darauf hoffen, zu einem eigenen Kern zu werden. Seit dem 6. Jahrhundert hatten sich die Franken zu einer Regionalmacht entwickelt. An der Nordsee entstanden zugleich kleine Handelsstädte, die die unersättliche Nachfrage fränkischer Adliger nach Luxusgütern befriedigten. Ihr Staat blieb gering organisiert, mit nur rudimentär entwickeltem Steuerwesen und Verwaltung. Könige, denen es gelang, ihre händelsüchtigen Feudalherren erfolgreich zu mobilisieren, konnten lockere Reiche zusammenbringen, die große Teile Westeuropas umfassten, jedoch rasch verfielen, sobald schwächere Herrscher auf den Thron kamen. Und wenn ein Monarch mehrere Söhne hinterließ, teilte er das Reich gewöhnlich unter ihnen auf – was oft zu Kriegen um die Wiedervereinigung des Erbes führte.

Ab Mitte des 8. Jahrhunderts begann eine besonders gute Zeit für die Franken. In den 750er Jahren ersuchte sie der Papst um Schutz vor den Langobarden und anderen Raufbolden in der Umgebung Roms, und der Frankenkönig Karl I. brachte am Weihnachtsmorgen des Jahres 800 Papst Leo III. dazu, ihn in Sankt Peter zum Kaiser zu krönen, zum »durchlauchten Augustus« und zum Beschützer des Papstes und des christlichen Glaubens.

Karl, der später mit dem Zusatz »der Große«4* geehrt wurde, versuchte von Anfang an, ein Reich aufzubauen, das des von ihm angestrebten Kaisertitels würdig sein sollte. Seine Heere trugen das Christentum mit Feuer und Schwert nach Osteuropa, trieben im Westen die Muslime zurück nach Spanien. Gleichzeitig ließ er durch seine gebildeten Beamten wenigstens einige Steuergelder eintreiben, holte Gelehrte nach Aachen ( »das kommende Rom«, wie einer seiner Hofdichter jubelte15), schuf eine stabile Währung und kümmerte sich um die Wiederbelebung des Handels. Man ist versucht, Karl den Großen mit Xiaowen zu vergleichen, der drei Jahrhunderte zuvor das Nördliche Wei an Chinas rauer Grenze in Richtung High-End ausgebaut und damit einen Prozess in Gang gesetzt hatte, der zur Wiedervereinigung des östlichen Kerngebiets führte. Karls Kaiserkrönung in Rom lässt in der Tat Ambitionen erkennen, die denen Xiaowens ähnlich sind. Auch dass Karl Botschafter nach Bagdad entsandte, um die Freundschaft des Kalifen zu suchen, spricht dafür. Dieser sei so beeindruckt gewesen, heißt es in fränkischen Chroniken, dass er Karl einen Elefanten zukommen ließ.

|355|In arabischen Quellen allerdings ist weder etwas von Franken noch von Elefanten zu lesen. Karl war eben doch kein Xiaowen und zählte in den Ratsversammlungen des Kalifen nicht viel. Auch sah die byzantinische Kaiserin Irene5* in Karls Anspruch auf die römische Kaiserwürde keinen Grund, zu seinen Gunsten abzudanken. Wirklichen High-End-Status erlangte das Frankenreich nie. Karl mochte gewaltige Ambitionen haben; realistische Möglichkeiten, das westliche Kerngebiet wiederzuvereinigen oder auch nur dessen christliche Randzonen zu einem einzigen Staat zu machen, hatte er nicht.

Etwas aber gelang Karl dem Großen wider Willen und unglücklicherweise doch: Er trieb die gesellschaftliche Entwicklung so weit voran, dass er Räuberhorden aus den noch wilderen Gebieten jenseits der christlichen Peripherie in sein Reich lockte. Als er 814 starb, schoben sich die Langschiffe der skandinavischen Wikinger die Flüsse hinauf bis ins Zentrum des Reiches. Im Süden fielen Magyaren auf zähen kleinen Steppenponys raubend in Deutschland ein. Und noch weiter im Süden waren sarazenische Piraten aus Nordafrika drauf und dran, Rom zu plündern. Der Königshof in Aachen war schlecht gerüstet, um angemessen zu reagieren. Wenn die Wikinger ihre Schiffe mal wieder am Ufer festmachten und Dörfer niederbrannten, dann kamen die fränkischen Truppen schlicht zu spät – sofern überhaupt. So also stellten sich die Landbewohner zunehmend unter den Schutz ihrer lokalen Fürsten, die Städter hielten sich an ihre Bischöfe und Bürgermeister. Als die drei Enkel Karls des Großen im Jahre 843 das Reich unter sich aufteilten, hatten die Könige für die meisten ihrer Untertanen kaum noch Bedeutung.

Als genügten diese Spannungen nicht, geriet Eurasien nach 900 unter neuen Druck – und zwar buchstäblich: Die Umlaufbahn der Erde verschob sich weiter, und über den Landmassen nahm der atmosphärische Druck zu, sodass sich sowohl die Westwinde, die vom Atlantik her wehten, als auch die Monsunwinde über dem Indischen Ozean abschwächten. Die Durchschnittstemperaturen in Eurasien stiegen zwischen 900 und 1300 um 2 bis 3° Celsius, die Regenfälle verringerten sich um zehn Prozent.

Wie immer zwang der Klimawandel die Menschen, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern, wobei ihnen allerdings die Wahl der Mittel offen blieb. Im nasskalten Nordeuropa war dieses so genannte Mittelalterliche Wärmeoptimum grundsätzlich willkommen, zwischen 1000 und 1300 verdoppelte sich die Bevölkerung. Im wärmeren und trockeneren islamischen Kerngebiet kam es weitgehend ungelegen. |356|Dort verringerte sich die Bevölkerung um rund zehn Prozent; nur einige Gebiete, vor allem in Nordafrika, gediehen prächtig. 908 löste sich Ifriqiya1* (Abbildung 7.8) aus dem Machtbereich der Kalifen in Bagdad. Radikale Schiiten2* konstruierten eine Abstammungslinie offiziell unfehlbarer Kalif-Imame, die sie auf Mohammeds Tochter Fatima zurückführten, weshalb sie Fatimiden genannt wurden. Sie eroberten 969 Ägypten, wo sie mit Kairo eine große neue Stadt errichteten und in Bewässerungsanlagen investierten. Um 1000 hatte Ägypten die höchste gesellschaftliche Entwicklungsrate im Westen, und ägyptische Kaufleute fuhren kreuz und quer über das Mittelmeer.