Eine in Südasien althergebrachte Geschichte erzählt von sechs blinden Männern, die auf einen Elefanten stoßen. Der eine bekommt den Rüssel zu fassen und sagt, das ist eine Schlange; der nächste fühlt den Schwanz und hält ihn für ein Seil; ein dritter lehnt sich gegen ein Bein des Elefanten und glaubt, es sei ein Baum, und so weiter. Unwillkürlich denkt man an diese Fabel, sobald man sich mit den Theorien zur westlichen Vorherrschaft befasst. Gleich ob langfristige Determination oder kurzfristiges Ereignis: Wie jene Blinden tendieren die Vertreter beider Theorien dazu, den Teil des Ungetüms, dessen sie gerade habhaft wurden, für das Ganze zu halten. Schauen wir dagegen auf einen Index der gesellschaftlichen Entwicklung, werden uns die Schuppen von den Augen fallen. Kein Unsinn mehr über Schlangen, Seile oder Bäume. Jedem wird klar werden, dass er nur einen Teil des Elefanten in der Hand hält.

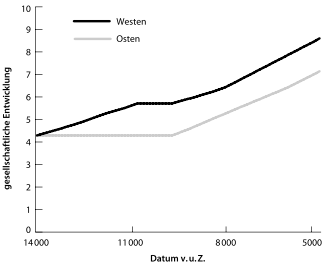

Abbildung 4.1 fasst zusammen, was ich im zweiten Kapitel in kurzen Impressionen gezeigt habe. Am Ende der letzten Eiszeit ließen die klimatischen und ökologischen Bedingungen die gesellschaftliche Entwicklung im Westen früher beginnen als im Osten. Der Westen, daran konnte auch die Klimakatastrophe des Jüngeren Dryas nichts ändern, blieb eindeutig in Führung. Natürlich haben unsere Konturen für diese frühe Zeit vor 10 000 Jahren etwas von grobschlächtiger Schnitzerei mit der Kettensäge. Überhaupt lässt sich ein messbarer Wandel in der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten über 4000 Jahre hinweg kaum ausmachen; selbst im Westen, wo das Entwicklungstempo um 11 000 v. u. Z. deutlich höher lag als um 14 000 v. u. Z., bleiben uns die Feinheiten dieser Veränderung verborgen. Das Licht, das der Index wirft, ist trüb und flackert, andererseits ist ein wenig Licht immer noch besser als gar keines, und es enthüllt zumindest eine bedeutsame Tatsache: So, wie es die Theoretiker langfristiger Determination voraussagen, hatte der Westen einen Startvorsprung und konnte diesen halten.

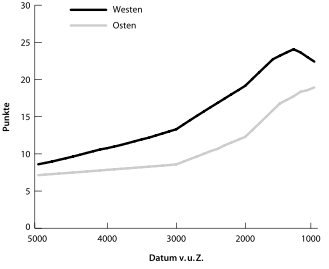

Weniger eindeutig ist Abbildung 4.2, die die Geschichte von 5000 bis 1000 v. u. Z. fortschreibt. Sie unterscheidet sich von Abbildung 4.1 kaum weniger als ein Seil von einer Schlange. Wie Seil und Schlange ähneln sich auch die beiden Grafiken: In beiden liegen die Werte für Ost und West am Ende auf höherem |177|Niveau als zu Beginn der betrachteten Periode, in beiden liegen die westlichen Werte durchgängig über den östlichen. Doch nicht weniger augenfällig sind die Unterschiede. Erstens steigen die Linien in Abbildung 4.2 sehr viel steiler an als in 4.1. In den 9000 Jahren zwischen 14 000 und 5000 v. u. Z. verdoppelt sich der Wert für den Westen, der für den Osten steigt um zwei Drittel; in den folgenden 4000 Jahren jedoch – noch nicht einmal die Hälfte des Zeitraums, den Abbildung 4.1 abdeckt – verdreifacht sich der westliche Wert, der für den Osten steigt um das Zweieinhalbfache. Zweitens sehen wir, dass die Rate der gesellschaftlichen Entwicklung im Westen nach 1300 v. u. Z. zum ersten Mal in der Geschichte sinkt.

Abbildung 4.1: Das Bild des bisherigen Geschehens

Die frühe Führung des Westens in der gesellschaftlichen Entwicklung zwischen 14 000 und 5000 v. u. Z., wie in Kapitel 2 beschrieben.

Das möchte ich in diesem Kapitel erklären. Ich werde zeigen, dass Beschleunigung und, nach 1300 v. u. Z., Verlangsamung der Entwicklung im Westen zwei Seiten des gleichen Vorgangs sind. Ich nenne dies das Paradox gesellschaftlicher Entwicklung. Es spielt, wie wir in den anschließenden Kapiteln sehen werden, eine bedeutende Rolle für die Erklärung, warum der Westen die Welt regiert, ebenso für die Voraussage dessen, was in Zukunft geschehen wird. Bevor wir allerdings dazu kommen, müssen wir das Geschehen zwischen 5000 und 1000 v. u. Z. genauer betrachten.

Abbildung 4.2: Vorwärts, aufwärts, weiter auseinander, näher zusammen

Beschleunigung, Divergenz und Konvergenz der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten und im Westen, 5000–1000 v. u. Z.

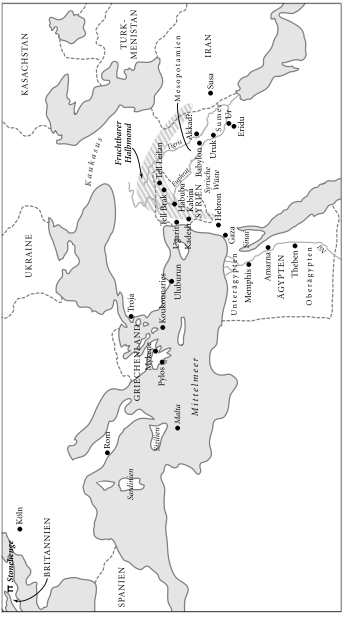

Zwischen 14 000 und 5000 v. u. Z. verdoppelten sich die Punktwerte der gesellschaftlichen Entwicklung im Westen. Die Dörfer der Ackerbauern verbreiteten sich aus ihrer Ursprungsregion bis tief hinein nach Zentralasien und weit in Richtung Atlantikküsten. Mesopotamien jedoch war vom Ackerbau auch um 5000 v. u. Z. noch kaum berührt worden, obwohl zwischen dem »Land zwischen den Strömen«, das wir heute Irak nennen, und dem Fruchtbaren Halbmond nur ein paar Tagesmärsche liegen (Abbildung 4.3).

Eigentlich ist das gar nicht so erstaunlich. Seit 2003, als der Irak mit der Invasion der »Willigen« in den Blickpunkt gerückt ist, hören wir in den Nachrichten immer wieder von den rauen Umweltbedingungen, die dort herrschen. Im Sommer steigen die Temperaturen auf fast 50° Celsius, es regnet so gut wie nie, von allen Seiten her drängen Wüsten heran. Nur schwer lässt sich vorstellen, warum sich dort überhaupt jemals Bauern niedergelassen haben. Schließlich war es um 5000 v. u. Z. in Mesopotamien noch heißer als heute, allerdings auch feuchter. Das Problem der Ackerbauern war nicht so sehr, Wasser zu finden, ihr Problem war, es zu regulieren. Monsunwinde brachten einigen Regen vom Indischen Ozean, doch kaum genügend für den Ackerbau. Erst als es den Bauern gelungen war, die Sommerfluten der beiden mächtigen Ströme Tigris und Euphrat zu bändigen und Wasser rechtzeitig auf die Felder zu leiten, um ihre Pflanzen zu düngen und zu bewässern, standen ihnen unendliche Möglichkeiten offen. Das setzte allerdings die Entwicklung völlig neuer Ackerbautechniken voraus. Wer im Zweistromland Felder bestellen wollte, musste von Grund auf neu anfangen. Über 20 Generationen hinweg zogen die Menschen Kanäle und Gräben, legten Vorratsbecken an und verbesserten diese Anlagen immer wieder. Ganz allmählich machten sie so das karge Land Mesopotamiens bewohnbar und zuletzt sogar produktiver, als es das im Fruchtbaren Halbmond je gewesen war. Sie veränderten damit die Bedeutung geographischer Verhältnisse.

Abbildung 4.3: Die Expansion des westlichen Kerngebiets, 5000–1000 v. u. Z.

Stätten und Regionen, die in diesem Kapitel behandelt werden.

|180|Wirtschaftswissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang manchmal von den Vorteilen der Rückständigkeit. Wenn Völker Techniken, die in einem weiter entwickelten Kernland funktionierten, den Bedingungen eines weniger entwickelten Randgebiets anpassen, dann erweisen sich die eingeführten Veränderungen manchmal als derart produktiv, dass aus dem Randgebiet ein Kernland eigener Art wird. Genau das geschah um 5000 v. u. Z. im südlichen Mesopotamien. Kunstvolle Kanalsysteme sicherten die Lebensgrundlage für einige der größten Dörfer der damaligen Welt, Siedlungen mit möglicherweise über 4000 Seelen. Lebten Menschen in solcher Zahl zusammen, konnten sie auch kunstvollere Tempel bauen. Und in Eridu, in einer dieser Siedlungen, fanden sich tatsächlich Spuren mehrerer Tempel, die zwischen 5000 und 3000 v. u. Z. auf übereinanderliegenden Ziegelsteinterrassen errichtet worden waren, wobei die neueren Bauten zwar der älteren architektonischen Grundanlage folgten, mit der Zeit aber immer größer und schmuckvoller wurden.

Mesopotamien entwickelte sich so vorteilhaft, dass nun Völkerstämme in den alten Kerngebieten des Fruchtbaren Halbmonds die dynamischen Gesellschaften der Schwemmlandebenen nachzubilden begannen. Um 4000 v. u. Z. übertrafen die Bewohner von Susa, auf einer Hochebene im Südwesten des heutigen Iran gelegen, sogar die Baumeister von Eridu: Sie errichteten eine Terrasse mit einer Seitenlänge von 76 Metern und einer Höhe von neun Metern. Darauf erhob sich wahrscheinlich ein großer Tempel, von dem allerdings jede Spur fehlt, denn die Ausgräber des 19. Jahrhunderts nahmen es mit den Feinheiten archäologischer Techniken noch nicht so genau und verwüsteten die Grabungsstätte. Doch bei all ihrem Ungeschick konnten nicht einmal sie alle die Hinweise auf eine zunehmend komplexere Organisation der dortigen Gesellschaften übersehen, darunter einige der weltweit frühesten Kupferornamente, Siegel und Abdrücke in Ton, die wohl auf eine Art Güterverwaltung hinweisen. Manche Wissenschaftler interpretieren die bildlichen Darstellungen als Priesterkönige. In Susa, das deutlich größer war als die umliegenden Siedlungen, residierte, so die Vorstellung mancher Archäologen, ein regionaler Herrscher. Die Bewohner aus umliegenden Siedlungen |181|könnten nach Susa gekommen sein, um die Götter anzubeten, ihrem Herrn zu huldigen und Nahrungsmittel gegen Schmuck und Waffen zu tauschen.

Es könnte natürlich auch ganz anders gewesen sein – so schlecht, wie die ältesten Schichten Susas gesichert sind, ist das eben schwer zu sagen. Doch Archäologen sind auf Stätten wie Susa angewiesen, um diese Periode überhaupt zu verstehen, denn die gleich alten Siedlungen Mesopotamiens liegen begraben unter Sand und Schlamm, die Euphrat und Tigris in 6000 Jahren dort abgelagert haben, und sind darum schwer zu untersuchen. (Außerdem wurden im Iran seit der islamischen Revolution von 1979 und im Irak seit Saddam Husseins Überfall auf Kuwait 1990 aus leicht nachvollziehbaren Gründen nur wenig neue Grabungen unternommen.) Wahrscheinlich waren bereits ab 4500 v. u. Z. überall an Euphrat und Tigris mit Susa vergleichbare Veränderungen in Gang, doch für Archäologen sind eindeutige Hinweise darauf erst ab 3800 v. u. Z. erkennbar.

So bleibt umstritten, warum die Dörfer wuchsen und ihre Ordnung komplexer wurde. Im 6. Jahrtausend v. u. Z., als Ackerbauern in Mesopotamien einwanderten, erlebte die Erde mit ihrer sich unaufhörlich verändernden Umlaufbahn um die Sonne und ihrer schwankenden Rotationsachse den wärmsten, feuchtesten Zeitraum ihrer Geschichte, kühlte sich jedoch um 3800 v. u. Z. bereits wieder ab. Das waren, sollte man denken, gute Nachrichten für die Ackerbauern Mesopotamiens, man läge damit aber falsch. Kühlere Sommer bedeuteten, dass die vom Indischen Ozean her Regen bringenden Monsunwinde schwächer wurden. Es regnete seltener, weniger regelmäßig und unvorhersagbarer; damals wurde Mesopotamien dem Land immer ähnlicher, das wir aus dem Fernsehen kennen. Die Schwierigkeiten addierten sich: Weniger ergiebige Frühjahrsregen bedeuteten kürzere Wachstumsperioden, die Feldfrüchte waren auf kümmerliche Weise reif, bevor Euphrat und Tigris mit ihrer Sommerflut für reiche Ernte hätten sorgen können. Das System, das die Ackerbauern Mesopotamiens über 2000 Jahre lang so sorgfältig aufgebaut hatten, funktionierte nicht mehr.

Der Klimawandel verlangte von den Mesopotamiern einiges an Veränderung. Natürlich hätten sie den Kopf in den Sand stecken können, der ihre Felder eroberte, hätten weitermachen können wie bisher. Der Preis dafür wären allerdings Armut, Hunger, vielleicht sogar Hungertod gewesen. Sie hätten auch abwandern können in Regionen, die weniger abhängig waren vom Monsun, aber Bauern, die ihre Felder mit Mühe angelegt und gepflegt haben, verlassen sie so leicht nicht. Zudem war der Fruchtbare Halbmond – die Region, in die sie am ehesten hätten umsiedeln können – bereits voller Siedlungen. 2006 haben Archäologen in Tell Brak im Nordwesten des heutigen Syrien zwei Massengräber junger Männer aus der Zeit um 3800 v. u. Z. entdeckt, offenbar Opfer eines Massakers. Die Rückwanderung an Orte des übervölkerten, gut verteidigten Fruchtbaren Halbmonds war also keine sehr attraktive Option.

Hätten die Mesopotamier überwiegend nichts getan oder wären sie weggezogen, dann wäre dieser neue Entwicklungskern zusammengebrochen. Aber es gab |182|ja noch eine dritte Möglichkeit. Die Menschen konnten ihre Dörfer aufgeben, gleichwohl in Mesopotamien bleiben, sich allerdings in einigen wenigen Großsiedlungen zusammenschließen. Das scheint widersinnig zu sein: Warum sollten die Menschen, wenn die Getreideernte sank, noch enger und dichter zusammenrücken? Diesem Zweifel haben einige Mesopotamier offenbar eine andere Überlegung entgegengesetzt: Wenn sie nämlich in größerer Zahl zusammenarbeiteten, dann könnten sie auch umfangreichere Bewässerungssysteme anlegen und unterhalten, sie könnten das Überschwemmungswasser solange in Becken zurückhalten, bis die Saat soweit war. Sie könnten mehr Bergleute ernähren, die Kupfer aus der Erde holten, mehr Schmiede, die daraus Schmuck, Waffen und Werkzeuge herstellten, mehr Händler, die diese Güter gegen andere eintauschten. Das taten sie denn auch, und es gelang ihnen so gut, dass um 3000 v. u. Z. Bronze (eine Legierung aus Kupfer und etwas Zinn) den Stein als Werkstoff für Waffen und die meisten Werkzeuge verdrängt hatte, was die Leistungsfähigkeit von Kriegern und Arbeitern deutlich steigerte.

Um aber das alles zu bewerkstelligen, war einiges an Organisation nötig. Zentralisierung der Verwaltung – das war die entscheidende Antwort auf den Klimawandel. Um 3300 v. u. Z. ritzten die Menschen so genaue Aufzeichnungen über ihre Tätigkeiten in kleine Tontäfelchen, dass die meisten Archäologen nicht mehr von Symbolen, sondern von Schrift sprechen (auch wenn nur eine winzige Schreiberelite lesen konnte). Kleine Dörfer, die solch anspruchsvolle Projekte nicht stemmen konnten, gingen unter; eine Siedlung aber, nämlich Uruk, wurde zu einer wirklichen Stadt mit möglicherweise 20 000 Einwohnern.

Mesopotamier erfanden Management, Meetings und Memoranden, – diesen Fluch im Leben vieler von uns, und sicher kein Stoff für erhebende Erzählungen über menschliche Errungenschaften. Und doch gehörten, wie die nächsten Kapitel zeigen werden, gerade solche Organisationsleistungen zu den bedeutendsten Motoren gesellschaftlicher Entwicklung. Organisation machte, ob im Fruchtbaren Halbmond oder an den Ufern des Gelben Flusses, aus den Dörfern Städte, Staaten und Reiche; Missorganisation verursachte ihren Untergang. Manager sind beides, die Helden und die Schurken unserer Geschichte.

Das Management wurde geboren, als die Monsunregen ausblieben, und das muss eine traumatische Erfahrung gewesen sein. Wir sollten uns Züge verdreckter, niedergeschlagener, hungriger Menschen vorstellen, die unter einem Himmel voller Staub nach Uruk schlichen – wie die Wanderarbeiter aus Oklahoma in den 1930er Jahren, aber ohne deren alte Autos und ganz sicher ohne New Deal. Wir sollten uns aber auch wütende Dorfbewohner vorstellen, die nicht bereit waren, aufgeblasenen Bürokraten Macht einzuräumen, wenn diese auf ihre Felder oder Früchte zugriffen. Es wird häufiger zu Gewaltausbrüchen gekommen sein. Auch Uruk hätte daran zugrunde gehen können, wie gewiss viele andere rivalisierende Städte.

Wir werden nie genau erfahren, wie die ersten Manager Uruk durchbrachten; Archäologen nehmen jedoch an, dass die erfolgreichen Verwalter und Organisatoren |183|mit den Tempeln verbunden waren. Viele Funde weisen in diese Richtung, stützen einander wie die Stangen eines Indianerzelts. Grabungen bei Tempeln haben etwa massenweise unverzierte, kegelstumpfförmige Schüsseln immergleicher Größe zu Tage gefördert, wahrscheinlich Maßbecher zum Verteilen von Lebensmitteln. Auch die meisten der frühen Tontäfelchen mit grob geritzten Symbolen stammen aus Tempeln; und auf ihnen findet sich das Symbol für »Ration«: nämlich die Strichzeichnung einer solchen Schüssel. Bald hatte sich das Schriftsystem so weit entwickelt, dass komplexere Informationen festgehalten werden konnten, und die Tafeln erzählen uns, dass die Tempel über große Flächen bewässerten Landes verfügten sowie über die Arbeitskräfte, um dieses Land zu bestellen.

Die Tempel selbst wuchsen in kurzer Zeit zu riesigen Monumentalbauten, gegen welche die Gemeinden, die sie errichteten, zwergenhaft erscheinen. Lange Treppenfluchten führten 30 Meter hinauf in umfriedete Bereiche, in denen Spezialisten Rat bei den Göttern suchten. Sieht man die Heiligtümer aus dem 10. Jahrtausend v. u. Z., von denen in Kapitel 2 die Rede war, als Verstärker für die Botschaften an die Geister, dann muss man sich das mächtige Sanktuarium Uruks aus dem 4. Jahrtausend wie eine Beschallungsanlage vorstellen, mit der Led Zeppelin und Bands ähnlichen Kalibers zufrieden gewesen wären. Götter, die das nicht hörten, müssen taub gewesen sein.

Es war diese Art der Anrufung, die mich ursprünglich zur Archäologie gezogen hat. 1970 nahmen mich meine Eltern mit ins Kino, gezeigt wurde eine Verfilmung von Edith Nesbits Klassiker Die Eisenbahnkinder. Der Film hat mir bestimmt gefallen, »umgehauen« aber, wie man damals sagte, hat mich der kurze Vorfilm. Bis zu jenem Abend war ich besessen von Apollo 11, wollte unbedingt Astronaut werden. Doch nach jenem B-Movie, einer Art Dokumentarfilm nach Erich von Dänikens Buch Erinnerungen an die Zukunft, war mir klar: Für mich gab es nur eines, die Archäologie.

Von Dänikens Buch erschien 1968, im selben Jahr wie Arthur C. Clarkes 2001: Odyssee im Weltraum. Beide Autoren wollen uns weismachen, Besucher aus dem All seien vor Urzeiten auf der Erde gelandet und hätten die Menschheit in ihre Geheimnisse eingeweiht. Von Däniken freilich, anders als Clarke, will seine Geschichte erstens nicht erfunden haben, und er behauptet zweitens, die Weltraumbesucher kämen immer wieder auf die Erde. Sie hätten die Baupläne geliefert für Stonehenge und für Ägyptens Pyramiden; die hebräische Bibel und auch die indischen Epen erzählten von ihren Raumfahrzeugen und Atomwaffen. Dass Könige so vieler früher Kulturen geltend gemacht haben, mit übermenschlichen Wesen in den Himmeln sprechen zu können, nimmt von Däniken wörtlich: Sie hätten, so behauptet er, tatsächlich mit Besuchern aus dem All gesprochen.

Die Beweislage mag (um es vorsichtig auszudrücken) dünn sein, ökonomisch betrachtet ist eine solche Behauptung bestimmt sinnvoll: Eine Menge Leute glauben daran, mehr als 60 Millionen Bücher hat von Däniken verkauft und bis heute |184|einen Haufen Fans. Noch vor wenigen Jahren, bei einer harmlosen Grillparty, wurde mir allen Ernstes vorgeworfen, ich gehörte zu jenem Geheimbund von Archäologen, der an der Unterdrückung solcher Wahrheiten arbeite.

Wissenschaftlern wird oft vorgehalten, sie raubten der Welt ihre Wunder. Das mag so sein, doch im Allgemeinen tun sie das, um die Wahrheit an deren Stelle zu setzen. Und was diesen Fall angeht, so brauchen wir, um Mesopotamiens gottähnliche Könige zu erklären, ebensowenig von Dänikens Raumwesen, wie wir das galaktische Epos 2001 brauchen, um Homo sapiens und seine Evolution zu verstehen. Mit Beginn des Ackerbaus gewannen Spezialisten für Religiöses an Bedeutung, und alles spricht dafür, dass die Mesopotamier, als sie sich von den Mächtigen verlassen fühlten, weil diese den Regen abstellten, sich instinktiv an diejenigen wandten, die behaupteten, sie, als Priester, hätten einen privilegierten Zugang zu den Göttern. Wer, wenn nicht sie, hätte den Leuten also sagen sollen, was zu tun war? Es waren harte Zeiten, und Organisation war der Schlüssel zum Überleben. Je genauer die Menschen befolgten, was die Priester ihnen sagten, desto besser würden die Dinge sich entwickeln. (Vorausgesetzt, die Priester gaben vernünftige Anweisungen.)

Zwei Prozesse müssen einander gestützt haben, mit einer Logik, die nicht weniger zirkulär war als Gedankengänge, die einen von Däniken umtreiben, allerdings auch überzeugender. Ehrgeizige Männer, die sich ihres besonderen Zugangs zu den Göttern rühmten, sagten zugleich, sie bräuchten, damit sie bei den Göttern wirklich Gehör fänden, wundervolle Tempel, kunstvoll ausgestaltete Zeremonien und großen Reichtum. Und wenn sie schließlich darüber verfügten, konnten sie sich umwenden und auf ihre prächtigen Tempel, Zeremonien und Reichtümer verweisen: War das nicht alles Beweis genug, dass sie den Göttern nahestanden? Wer solche Dinge aufbieten kann, den müssen die Götter einfach lieben. Mit der Zeit begannen Schreiber, alles das aufzuschreiben, und um 2700 v. u. Z. erklärten mesopotamische Könige die Götter zu ihren Ahnen. Manchmal muss es geholfen haben, wenn man Männern Macht verlieh, die über den direkten Draht zu den Göttern verfügten, zumindest (vermute ich) in Uruk wird es so gewesen ein; und wo es schiefgegangen war, da blieb auch wenig, was Archäologen ausgraben könnten.

Uruk wurde nicht nur zu einer Stadt, es wurde zu einem Staat mit zentralisierten Institutionen, die Steuern festsetzten und für das gesamte Gemeinwesen verbindliche Entscheidungen fällten und die diese im Zweifelsfall auch mit Gewalt durchsetzen konnten. Wenige Männer (anscheinend keine Frauen) standen an der Spitze und konnten sich auf eine größere Gruppe von Kriegern, Landbesitzern, Händlern und schriftkundigen Beamten stützen. Von nahezu allen verlangte der Aufstieg des Staates den Verzicht auf Freiheiten, das war der Preis für den Erfolg in harten Zeiten. Gesellschaften, deren Mitglieder diesen Preis zahlten, konnten mehr Menschen, größeren Reichtum, größere Macht aufbringen als vorstaatliche Gemeinschaften.

|185|Ab 3500 v. u. Z. trieben Städte und Staaten die gesellschaftliche Entwicklung in Mesopotamien voran, gewannen Einfluss über das Zweistromland hinaus – nicht anders als einst die Siedlungen und Lebensformen des Fruchtbaren Halbmonds. Eine von Uruk inspirierte materielle Kultur (mit Kegelstumpfschüsseln, Tontafeln, prächtigen Tempeln) verbreitete sich bis in das heutige Syrien und den Iran hinein. Die Debatten darüber, wie das vor sich ging, gleichen denen über die Verbreitung des Ackerbaus. Wahrscheinlich fand, ausgehend vom dicht besiedelten, hoch organisierten Süden Mesopotamiens, eine Kolonisierung des dünner besiedelten, weniger zentralisierten Nordens statt: Habuba Kabira im Norden Syriens wirkt, als hätte jemand Uruk geklont und gut 1000 Kilometer nach Norden verpflanzt. Tell Brak dagegen, das eine große Stadt war, noch ehe irgendwer an kegelstumpfförmige Schüsseln dachte, wirkt eher, als hätte eine bestehende Gemeinschaft unter Uruks Sitten und Gebräuchen nach eigenem Bedarf dieses und jenes ausgewählt. Dorfbewohner, die nur schwer über die Runden kamen und den Erfolg der mesopotamischen Städte sahen, haben möglicherweise zugelassen, dass sich auch ihre Priester zu Königen aufschwangen; ehrgeizige Priester wiederum, die Uruks religiöse Führer in der Blüte ihrer Macht erlebten, könnten die Leute in ihrem Dorf so lange beschwatzt, geblendet, bedrängt haben, bis man ihnen die gleiche Macht einräumte. Jedenfalls muss denjenigen, die mit dem Dorfleben durchaus zufrieden waren, eine Staatengründung schließlich ebenso unwiderstehlich erschienen sein wie einige tausend Jahre zuvor den Wildbeutern der Ackerbau.

Während sich um 5000 v. u. Z. die ersten Bauern abmühten, in Mesopotamien Getreide anzupflanzen, zogen noch unerschrockenere Stämme aus dem Jordan-Tal los, quer durch die Wüste Sinai, um ihr Glück im Nil-Tal zu versuchen. In Ägypten gab es nur wenige kultivierbare Pflanzen, und das Land lag, was die Übernahme des Ackerbaus anging, hinter dem Fruchtbaren Halbmond zurück. Sobald jedoch die richtigen Pflanzen und Tiere an den Nil gebracht worden waren, blühte die neue Lebensweise auch hier auf. Der Nil überflutete die Felder jedes Jahr zur richtigen Zeit, große Oasen erlaubten den Regenfeldbau bis weit in Gegenden hinein, die heute Wüste sind.

Das aber bedeutet, dass der Rückgang der Monsunregen um 3800 v. u. Z. Ägypten noch härter traf als Mesopotamien. Viele Ägypter gaben ihre Oasen auf und drängten ins Nil-Tal, wo es zwar genügend Wasser, aber wenig bebaubaren Boden gab, vor allem im engeren Flusstal Oberägyptens. Die Lösung lag, wie in Mesopotamien so auch hier, in der Erfindung des Managements. Gräberfunde belegen, dass die oberägyptischen Dorfchefs beides waren: Krieger und Priester. Hatten die Häuptlinge Erfolg, eroberten ihre Dörfer mehr Land und sie wurden reich; hatten sie keinen, gingen sie unter. Um 3300 v. u. Z. hatten sich am Nil drei |186|kleine Staaten herausgebildet, jeder mit reichen Grabstätten für die frühen Könige – wenn denn dieser Titel nicht zu großartig ist für sie. Ihre Gräber ahmten die mesopotamische Architektur nach; Grabbeigaben waren Gold, Waffen und Waren aus Mesopotamien.

Die Königreiche führten Kriege gegeneinander, bis schließlich um 3100 v. u. Z. nur noch eines übrig war. Von da an explodierten Maßstab und Größe der königlichen Bauten, plötzlich tauchte auch die für Ägypten charakteristische Hieroglyphenschrift auf. Das Schreiben war, wohl nicht anders als in Mesopotamien, auf eine kleine schriftkundige Elite beschränkt, doch enthalten die ägyptischen Texte von Anfang an nicht nur verwaltungstechnische Aufzeichnungen, sondern auch Erzählungen. Eine bemerkenswerte Inschrift berichtet davon, dass der oberägyptische König Narmer um 3100 v. u. Z. Unterägypten erobert hat, in einer anderen ist von König Skorpion die Rede.1* Spätere Texte wiederum erwähnen auch einen Eroberer namens Menes (möglicherweise identisch mit Narmer). Die Einzelheiten mögen undurchsichtig sein, die zu Grunde liegende Geschichte ist eindeutig: Das Nil-Tal wurde um 3100 v. u. Z. zum bis dahin größten Königreich vereinigt, in dem möglicherweise eine Million Menschen lebten.

Nach 3100 v. u. Z. verbreitete sich die materielle Kultur Oberägyptens rasch nilabwärts. Wie einige tausend Jahre zuvor bei der Ausbreitung des Ackerbaus und wie bei der fast gleichzeitigen Ausbreitung der Uruk-Kultur in Mesopotamien haben auch die Menschen in Unterägypten – sei es freiwillig, sei es aus dem Zwang der Konkurrenz – oberägyptische Lebensformen nachgeahmt. Allerdings gibt es eindeutige Belege dafür, dass die staatlich organisierte Bevölkerung Oberägyptens schneller gewachsen ist als die Dorfgemeinschaften in Unterägypten und dass sich die politische Einigung zum Teil als Kolonisierung des Nordens durch den Süden vollzog.

Sie hatten vieles gemeinsam, die Verbreitung der Uruk-Kultur in Mesopotamien ab 3500 v. u. Z. und die Expansion Oberägyptens ab 3300, und doch hatten sie unterschiedliche Folgen. Um 3100 v. u. Z., just zu der Zeit, in der Narmer/Menes/Skorpion Unterägypten eroberten, fand die Ausbreitung der Uruk-Kultur ein abruptes Ende. Die Stadt selbst brannte nieder, und viele der Stätten, die der Uruk-Kultur zuzurechnen sind, wurden aufgegeben. Der Grund bleibt rätselhaft. Um 2700 v. u. Z., als die Texte zunehmend ausführliche Aufzeichnungen enthielten, lebten die Südmesopotamier, die sich nun Sumerer nannten, in 35 Stadtstaaten, jeder mit einem eigenen gottähnlichen König. Nach Auflösung des Reiches Uruk wurde das vereinigte Ägypten zum Hauptentwicklungskern des Westens.

Auch warum Mesopotamien und Ägypten sich so unterschiedlich entwickelten, bleibt im Dunkel. Vielleicht war Ägypten – es bestand aus einem Flusstal, |187|dem Delta und wenigen Oasen und war rings von Wüste umgeben – einfacher zu erobern und zu halten als Mesopotamien mit den zwei Flüssen, mit Tributpflichtigen, unter denen Widerstand gären konnte, und rings umgeben von einer Berglandschaft voller möglicher Rivalen. Vielleicht haben Narmer et al. auch nur richtigere Entscheidungen getroffen als die namenlosen Könige von Uruk. Möglicherweise waren auch völlig andere Faktoren entscheidend. (Ich komme auf diesen Punkt zurück.)

Noch einen gewichtigen Unterschied zwischen Mesopotamien und Ägypten gab es. Sumerische Könige behaupteten, den Göttern ähnlich zu sein, ägyptische Pharaonen beanspruchten Gottgleichheit. Die Film- und Fernsehserie Stargate, ein Spin-off der Bücher von Dänikens, liefert eine simple Erklärung: Narmer und Co., erfahren wir dort, seien Menschen aus dem All gewesen, die Könige von Uruk nur deren Freunde. Das hat etwas erfrischend Unkompliziertes. Belege dafür gibt es leider keine, aber eine Menge Hinweise auf die vielen Anstrengungen der Pharaonen, die Vorstellung ihrer Göttlichkeit zu verbreiten.

Für viele von uns grenzt Selbstvergöttlichung ans Psychotische; der Vorgang wird, wie zu vermuten ist, auch für die Menschen vor 5000 Jahren nicht trivial gewesen sein. Wie also vollzog sich das? Narmer selbst und seine Freunde haben keine einschlägigen Berichte hinterlassen (schließlich müssen sich Götter nicht erklären), doch spätere Berichte über den makedonischen König Alexander den Großen liefern einige erhellende Hinweise. Alexander eroberte Ägypten 332 v. u. Z. und proklamierte sich zum Pharao. Und so, wie er in Machtkämpfe mit rivalisierenden Heerführern verwickelt war, wird es ihm hilfreich erschienen sein, die Sage zu streuen, auch er sei, wie die früheren Pharaonen, ein Gott. Nur wenige Makedonier nahmen das wirklich ernst, also erhöhte Alexander den Einsatz. Als sein Heer bis ins Gebiet des heutigen Pakistan gezogen war, ließ er zehn örtliche Weise zu sich rufen und befahl ihnen – bei Strafe ihres Todes –, die Fragen zu beantworten, die ihn am meisten quälten. Als der siebte Weise an der Reihe war, fragte Alexander: »Wie kann ein Mensch zum Gott werden?« Die Antwort des Philosophen war einfach und schlicht: »Wenn er etwas tut, was einem Menschen zu tun unmöglich ist.«1 Alexander dachte eine Weile nach: Kannte er irgendwen, der in letzter Zeit etwas vollbracht hatte, was kein Mann hätte tun können? Die Antwort, die er sich selbst gegeben haben könnte, liegt nahe: »Ja, ich selbst. Habe ich nicht soeben das Persische Reich unterworfen? Kein Sterblicher wäre dazu in der Lage. Ich bin ein Gott, und keine Verzagtheit sollte mich mehr davon abhalten, meine Freunde zu erschlagen, wenn sie mir widersprechen.«

Alexander oder seine Gefolgsleute könnten das Ganze auch erfunden haben, doch kommt es auf die Wahrheit dieser Geschichte weniger an als auf das Faktum, dass ein König in den 320er Jahren v. u. Z. die Vorstellung seiner Göttlichkeit am besten verkaufen konnte, indem er auf seine heroische Tapferkeit, seinen Heldenmut verwies. Wir können nur darüber spekulieren, ob sich dies 3000 Jahre zuvor ebenso verhielt. Immerhin hatten auch Narmer/Menes/Skorpion, als sie |188|das Nil-Tal vereinigten, etwas geleistet, was von Sterblichen nicht zu erwarten war. Möglicherweise wurde Selbstvergöttlichung gerade dadurch plausibel, dass die Figuren eines großen Eroberers und eines gottgleichen Königs verschmolzen wurden.

Doch war dies nicht der einzige Coup, den die Pharaonen landeten. Schon die ersten Könige Oberägyptens müssen Managerfähigkeiten entwickelt haben, denn auch sie – wie die Könige von Uruk – brachten Menschen dazu, ihre Ressourcen abzuliefern und eine zentrale Verwaltung zu akzeptieren. Und es gelang ihnen, die lokalen Eliten aus dem gesamten Nil-Tal zu ihren Verwaltern zu machen. An der Grenze zwischen Ober- und Unterägypten, strategisch geschickt angelegt, errichteten sie ihre Hauptstadt und ließen die regionalen Granden zu sich in den Palast kommen. Dort verteilten sie ihre Gunst und lieferten dem Kleinadel Gründe und Anreize, an das System zu glauben und es in Gang zu halten. Lokale Grundbesitzer pressten ihre Einkünfte aus den Bauern heraus, nahmen so viel, dass denen gerade genug zum Leben blieb, und reichten einen Teil dieser Einkünfte nach oben weiter, wofür sie umgekehrt mit königlicher Gunst bedacht wurden.

Der Erfolg der Pharaonen war abhängig teils von politischen Bündnissen und Günstlingswirtschaft, teils von der Pracht, die sie entfalten konnten, und alles das gelang vermutlich leichter, wenn sie selbst als Götter und nicht nur als deren Freunde anerkannt wurden. Welcher lokale Bonze hätte nicht gerne für einen Gott gearbeitet? Um das Ganze abzusichern, sorgten die Pharaonen dafür, dass eine mächtige Symbolik entstand. Schon bald nach 2700 v. u. Z. ließ König Djoser die Künstler am Hof einen Musterkatalog für die Hieroglypheninschriften und die Darstellung der Gottkönige entwerfen, der über 500 Jahre in Kraft blieb. Dass es theologische Probleme aufwirft, wenn ein Unsterblicher schließlich doch sterben muss, wird Djoser erkannt haben. Darum schuf er das höchste Symbol des ägyptischen Königtums, die Pyramide, die den heiligen Körper birgt. Die Große Pyramide des Königs Chufu (griechisch: Cheops), errichtet um 2550 v. u. Z., war ursprünglich 146,59 Meter hoch und blieb bis 1880 u. Z. das weltweit höchste Bauwerk; erst dann ragten die Türme des Kölner Doms noch höher empor. Und noch immer ist die Pyramide mit etwa einer Million Tonnen das schwerste Gebäude der Welt. Tausende von Arbeitern erbauten sie in jahrzehntelanger Plackerei, brachen die Steine, schifften sie den Nil hinab, behauten sie und zerrten sie an ihren Platz. Das so genannte »Arbeiterdorf« am Fuß der Pyramiden gehörte zu seiner Zeit zu den weltweit größten Siedlungen. Die Versorgung der Arbeiter, ihr Transport und Einsatz erforderten einen Quantensprung in Größe und Leistungsfähigkeit der Bürokratie; und für die Dorfleute, die zuvor wohl nie aus ihrer Heimat herausgekommen waren, wird es eine prägende Erfahrung gewesen sein, wenn sie sich den Bautrupps anschlossen. Sollte einer von ihnen an der Göttlichkeit des Pharao gezweifelt haben, nach dieser Erfahrung war es damit vorbei.

Die Entwicklung der sumerischen Stadtstaaten in Mesopotamien vollzog sich |189|ähnlich, aber langsamer und vorsichtiger. Jede Stadt, heißt es in einem Text, war in »Haushalte« unterteilt, zu denen wiederum viele monogame Familien gehörten. Jedem dieser Haushalte stand eine Familie vor, und sie organisierte Landbesitz und Arbeit für alle, bestimmte, dass einige der Familien auf den Feldern, andere in Handwerken arbeiteten; legte die Quoten fest, die alle zu erfüllen hatten und für die sie ihre Rationen bekamen. Den größten und reichsten Haushalten standen theoretisch Götter vor; sie verfügten über einige hundert Hektar Ackerfläche und Hunderte von Arbeitern. Die Männer, die diese Haushalte für die Götter verwalteten, waren in der Regel auch die Herrscher der Stadt, der König wiederum stand dem Haushalt des jeweiligen Schutzgottes der Stadt vor, hatte also dessen Interessen zu vertreten. Machte er seine Sache gut, würde es dem Gott gut gehen; tat er zu wenig oder das Falsche, fielen auch seine Aktien.

Eben das geschah nach 2500 v. u. Z. Verbesserte Methoden in der Landwirtschaft ermöglichten die Ernährung größerer Familien. Da die Bevölkerung wuchs, wurde der Wettbewerb um gutes Ackerland schärfer und mit effektiveren Mitteln ausgetragen. Einige Städte besiegten andere und übernahmen sie samt deren Grundbesitz. Das hatte theologische Konsequenzen, die nicht weniger knifflig waren als die Sterblichkeit der ägyptischen Gottkönige. Wenn ein König im Interesse des Schutzgottes seiner Stadt handelte, was hatte es dann zu bedeuten, wenn ein anderer König, der natürlich die Interessen eines anderen Gottes vertrat, die Stadt des ersten übernahm? Einige Priester ersannen die Theorie der »Tempelstadt«, mit der sie die religiöse Hierarchie und die Interessen der Götter von den Königen lösen konnten. Erfolgreiche Könige traten den Priestern mit der Behauptung entgegen, sie seien eben mehr als nur Stellvertreter eines Gottes. So verkündete ein König um 2440 v. u. Z., er sei der Sohn seines Schutzgottes, und es kursierten Gesänge, die von der Reise des Königs Gilgamesch von Uruk ins Jenseits erzählten, wo dieser Unsterblichkeit suchte. Diese einzelnen Gesänge wuchsen nach und nach zum Gilgamesch-Epos zusammen, dem weltweit ältesten der überlieferten literarischen Meisterwerke.

Herrscher suchten neue Schauplätze, an denen sie ihre Majestät zur Schau stellen konnten. Der Königsfriedhof von Ur, der größte je in Mesopotamien gemachte Fund, war womöglich ein solcher Ort. Wie die Pyramiden der Pharaonen verweisen anderswo prächtige Grabbeigaben aus Gold und Silber darauf, dass der beerdigte Tote mehr war als ein gewöhnlicher Sterblicher. Im Grab der Königin Puabi wurden die Skelette von 74 Menschen gefunden; sie waren offenbar vergiftet worden, damit sie die Königin auf ihrem Weg ins Jenseits begleiten konnten – Streitigkeiten über das Verhältnis von Königen und Göttern konnten, wie sich daraus ergibt, einfachen Sumerern durchaus nicht gleichgültig sein.

Um 2350 v. u. Z. spitzten sich die Konflikte zu. Es kam zu gewaltsamen Hofintrigen, bewaffneten Eroberungen, revolutionären Umverteilungen von Eigentum und heiligen Rechten. 2334 v. u. Z. gründete ein Mann namens Sargon (was »legitimer Herrscher« heißt und vermuten lässt, dass er sich den Namen nach einem |190|Staatsstreich zugelegt hat) eine neue Stadt: Akkad. Sie liegt wahrscheinlich unter dem heutigen Bagdad und wurde, kein Wunder, bis heute nicht ausgegraben. Wie aus andernorts gefundenen Tontafeln hervorgeht, führte Sargon seine Kriege zunächst nicht gegen andere sumerische Könige, sondern zog durchs heutige Syrien und den Libanon und plünderte so lange, bis er sich eine Söldnerarmee von 5000 Mann leisten konnte. Erst dann wandte er sich gegen andere sumerische Herrscher, unterwarf sich deren Städte mit Diplomatie und Gewalt.

In Lehrbüchern wird Sargon häufig als der erste Staatengründer der Geschichte dargestellt, doch war, was er und seine Nachfolger in Akkad taten, wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche, was die Pharaonen acht Jahrhunderte zuvor getan hatten, die Ägypten einten. Sargon selbst allerdings erhob sich nicht zu einem Gott, erst sein Enkel Naram-Sin verkündete um 2240 v. u. Z., nachdem er einen Aufstand niedergeworfen hatte, acht der sumerischen Götter wollten ihn in ihre Reihen aufnehmen. Und sumerische Künstler begannen, Naram-Sin gehörnt und überlebensgroß darzustellen, mit den traditionellen Attributen der Göttlichkeit also.

Um 2230 v. u. Z. hatten Sumer und Ägypten, die beiden Zwillingskerne westlicher Entwicklung, die ursprünglichen Kerngebiete im Fruchtbaren Halbmond weit in den Schatten gestellt. Indem sie auf die Umweltveränderungen reagierten, hatten die Menschen Städte gegründet. Diese traten in Wettbewerb miteinander, und in der Folge entstanden immer größere Städte, die von Göttern oder gottähnlichen Königen regiert und von Bürokratien verwaltet wurden. Kämpfe in diesen neuen Kerngebieten trieben die gesellschaftliche Entwicklung voran. Es bildete sich ein Netzwerk von Städten, das die einfacheren Bauerndörfer im heutigen Syrien, in Persien und bis an die Grenze des heutigen Turkmenistan übernahm. Auch auf Kreta begannen die Menschen, Paläste zu bauen; es entstanden imposante Steintempel auf Malta; nach und nach markierten befestigte Städte sogar die Südostküste der Iberischen Halbinsel. Weiter im Norden und Westen hatten Ackerbauern jede nur mögliche Nische besetzt. Selbst am äußersten Rand der westlichen Welt, dort wo an Englands kalten Küsten der Atlantik tobt, investierten unbekannte Baumeister geschätzte 30 Millionen Arbeitsstunden in das rätselhafteste aller dieser Monumente, in Stonehenge. Hätte einer von Dänikens Weltraumreisenden die Erde um 2230 v. u. Z. besucht, er hätte sich wohl gedacht, dass diese intelligenten Äffchen, so stetig, wie sie die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieben, keine weiteren außerirdischen Interventionen mehr brauchten.

Wäre dieser Weltraumbewohner allerdings fünfzig Jahre später doch noch einmal vorbeigeflogen, er wäre entsetzt gewesen. Überall, von einem Ende des westlichen Kerngebiets zum anderen, zerfielen Staaten, wurde Krieg geführt, gaben die Bewohner ihre Heimstätten auf. Eine Folge von Zusammenbrüchen (ein nachgerade |191|harmloses Wort für die erschreckende Vielzahl von Massakern, Elend, Flucht und Mangel) schickte den Westen auf eine wilde Reise, die tausend Jahre dauern sollte. Und wenn wir fragen, wer oder was die gesellschaftliche Entwicklung zusammenbrechen ließ, kommen wir auf eine überraschende Antwort: Ursache war die gesellschaftliche Entwicklung selbst.

Um ihr Los zu verbessern, hatten die Menschen stets vor allem eine Möglichkeit: Sie mussten Wissen, Waren und sich selbst an andere Orte bringen. Was an einer Stelle im Überfluss vorhanden war, mochte anderswo selten – und damit wertvoll – sein. Daraus entwickelten sich zunehmend komplexere Netze, die Gemeinschaften miteinander verbanden und alle Ebenen der Gesellschaften miteinbezogen. Vor 4000 Jahren gehörte den Tempeln und Palästen ein Gutteil der besten Böden. Sie wurden nicht unter Bauernfamilien aufgeteilt, damit diese dort für ihren Eigenbedarf produzieren konnten, sondern zentralisierte Bürokratien belegten das Land mit Beschlag und bestimmten, was angebaut werden sollte. Eine Dorfgemeinschaft mit guten Ackerböden baute zum Beispiel ausschließlich Weizen an, in einem anderen Dorf, das an einem Hang lag, wurden Weinberge kultiviert, ein drittes spezialisierte sich auf Metallarbeiten. Die Beamten verteilten die Produkte um: sahnten ab, was sie selbst brauchten, legten Speicher an für Notzeiten und gaben den Rest als Rationen aus. Um 3500 v. u. Z. in Uruk entstanden, war dies Verfahren 1000 Jahre später die Norm.

Könige tauschten, auf sehr eigennützige Weise, untereinander Geschenke. Ägyptens Pharaonen, reich an Gold und Korn, ließen diese Güter kleineren Stadtregenten im heutigen Libanon zukommen, die sich mit duftendem Zedernholz revanchierten, denn in Ägypten fehlte es an Holz. Wer versäumte, das angemessene Geschenk zu machen, beging einen schweren faux pas. Der Austausch von Geschenken folgte dem Statusstreben ebenso wie wirtschaftlichen Interessen und war dabei ein ziemlich effektives Mittel, Güter, Menschen und Ideen zu bewegen. Die Könige am Ende solcher Ketten und die vielen Händler dazwischen vergrößerten ihren Reichtum.

Heute gehen wir davon aus, dass »Planwirtschaften« mit einem König, einem Diktator oder einem Politbüro an der Spitze, die allen anweisen, was sie zu tun haben, eher ineffektiv sind; die meisten frühen Zivilisationen jedoch basierten auf einem solchen System. In einer Welt, in der man einander nicht traute und in der es keine Gesetze gab, die die Märkte regulierten, mochte dies das genau richtige sein. Aber es war nicht die einzige Möglichkeit, denn neben den königlichen und priesterlichen Unternehmungen florierten auch kleinere unabhängige Händler und Kaufleute. Nachbarn tauschten untereinander, Käse gegen Brot, Hilfe beim Bau einer Latrine gegen Kinderhüten. Land- und Stadtbewohner trieben Handel auf Märkten. Fahrendes Volk lud Töpfe und Tiegel auf Esel und zog umher. Und an den Grenzen eines Reiches, dort, wo die bestellten Felder in Wüsten oder Berge übergingen, tauschten Dorfbewohner mit Hirten oder Nomaden Brot und Bronzewaffen gegen Milch, Käse, Wolle und Tiere.

|192|Den bekanntesten Bericht dazu finden wir in der Bibel. Jakob lebte als erfolgreicher Hirte in den Bergen bei Hebron, im heutigen Westjordanland. Zwölf Söhne hatte er, Joseph aber, seinen Zweitjüngsten, liebte er am meisten und ließ ihm ein besonderes Gewand ( »einen Ärmelrock«) anfertigen. Das weckte Missgunst unter Josephs zehn älteren Brüdern, und sie verkauften ihn an Sklavenhändler, die auf dem Weg nach Ägypten gerade vorbeizogen. Einige Jahre später, als in Kanaan Not und Hunger herrschten, entsandte Jakob seine zehn ältesten Söhne nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen. So trafen sie, ohne ihn zu erkennen, auf ihren Bruder Joseph, der inzwischen oberster Hofbeamter des Pharao geworden war. Wunderbar lässt die biblische Erzählung erkennen, wie schwierig zu entscheiden war, ob man einem Händler trauen konnte oder nicht. Denn es überraschte die Brüder keineswegs, als Joseph, von ihnen noch immer unerkannt, diese unter dem Vorwand, sie seien Spione, in den Kerker werfen ließ. Die Geschichte endet dennoch glücklich, und Stammvater Jakob, alle seine Söhne, ihre Haushalte und Herden zogen nach Ägypten: »Sie wurden dort ansässig, waren fruchtbar und vermehrten sich sehr.«2

Die Josephsgeschichte wurde vermutlich im 16. Jahrhundert v. u. Z. niedergeschrieben, als Völker, deren Namen verloren sind, bereits seit 2000 Jahren dem gleichen Drehbuch folgten. Amoriter aus den Grenzgebieten der syrischen Wüste und Gutäer aus den Bergen des heutigen Iran zogen als Händler und Arbeiter umher, waren in den Städten Mesopotamiens zum gewohnten Anblick geworden; ebenso wie die »Asiaten« – so die verächtliche Bezeichnung der Ägypter für diese Fremden – im Nil-Tal. Die Wirtschaftssysteme, Gesellschaften und Kulturen der Kernregionen bezogen immer weitere angrenzende Gebiete ein, wodurch sie selber wuchsen, ihre Umwelt immer besser zu beherrschen lernten und damit ihre gesellschaftliche Entwicklung vorantrieben. Der Preis für höhere Komplexität jedoch war wachsende Fragilität. Darin bestand – und besteht – das Paradox gesellschaftlicher Entwicklung.

Um 2200 v. u. Z., als Scharkalischarri, der Sohn des Gottkönigs Naram-Sin, ebenfalls als Gott verehrt und in Akkad thronend, über den größten Teil Mesopotamiens herrschte, begannen die Dinge schiefzulaufen. Wie genau – das glaubt Harvey Weiss, Archäologe an der Yale University, der die Grabungen in Tell Leilan (im heutigen Syrien) leitete, sagen zu können. Tell Leilan, um 2300 v. u. Z. zur Zeit Sargons eine Stadt mit 20 000 Einwohnern, war etwa ein Jahrhundert später nurmehr eine Geisterstadt. Auf der Suche nach einer Erklärung analysierten die Geologen aus Weiss’ Team die Sedimente mikroskopisch und fanden heraus, dass der Anteil des Staubs im Boden von Tell Leilan und angrenzenden Grabungsstätten kurz vor 2200 v. u. Z. plötzlich stark angestiegen war. Vermutlich hatten die Regenfälle abgenommen, die Bewässerungskanäle versandeten, und die Menschen zogen fort.

Auch im Nil-Tal, etwa 1600 Kilometer weiter westlich, gab es Probleme. Wie die Josephgeschichte berichtet, bediente sich der Pharao der Dienste von Traumdeutern, |193|um die Ernteerträge vorauszusagen. Die wirklichen Pharaonen hatten dafür Nilometer – Pegelskalen, die den Wasserstand anzeigten und damit gute oder schlechte Ernten absehbar machten. Inschriften, die einige dieser Messwerte festhalten, zeigen, dass der Wasserstand um 2200 v. u. Z. rapide gesunken war. Auch in Ägypten wurde es trockener.

Zuvor, um 3800 v. u. Z., hatte das trockenere Klima die Entfaltung und Größe Uruks bewirkt sowie die Kriege ausgelöst, in deren Folge Ägypten vereinigt worden war. Nun aber, in der komplizierter gewordenen, vielfacher vernetzten Welt des ausgehenden 3. Jahrtausends v. u. Z., bedeutete die Aufgabe einer Stadt wie Tell Leilan auch, dass Amoritern und »Asiaten« die Wirtschaftsbasis entzogen wurde – so, als wären Josephs Brüder nach Ägypten gezogen und hätten dort niemanden mehr angetroffen. Sie hätten dann entweder nach Hebron zurückkehren können, um ihrem Vater zu berichten, dass sie wohl alle Hungers sterben müssten, oder aber weiter ins Land des Pharao vordringen, um dort nach Möglichkeit Handel zu treiben beziehungsweise, wenn sich ihnen dazu keine Gelegenheit geboten hätte, zu stehlen und um Nahrung zu kämpfen.

Unter anderen Umständen hätten die Soldaten Akkads oder Ägyptens solche Wirtschaftsflüchtlinge oder Verbrecher (wie auch immer man das sehen will) vermutlich umgebracht, doch um 2200 v. u. Z. waren die Heere in Auflösung begriffen. Manche Mesopotamier hatten die Könige von Akkad als grausame Eroberer betrachtet, und als der angeblich göttliche Scharkalischarri mit den Problemen der Jahre um 2190 v. u. Z. nicht zurechtkam, kündigten ihm viele Priesterfamilien die Gefolgschaft. Sein Heer schrumpfte, Heerführer ließen sich ihrerseits zu Königen ausrufen; Banden von Amoritern übernahmen ganze Städte. In weniger als einem Jahrzehnt war das Reich zerfallen. Erneut war jede Stadt auf sich gestellt – in einer sumerischen Chronik heißt es: »Wer also war ein König? Wer war kein König?«3

Auch in Ägypten wuchsen die Spannungen zwischen Hof und Adeligen, und Pharao Pepi II., der damals im 60. Jahr auf dem Thron saß, zeigte sich den Problemen nicht gewachsen. Während die Höflinge gegen ihn und gegeneinander Intrigen spannen, nahmen lokale Eliten die Dinge selbst in die Hand. In Unterägypten um 2160 v. u. Z. gelangte eine neue Dynastie mit einem Staatsstreich an die Macht, gleichzeitig zogen Dutzende auf eigene Faust operierende Kriegsherren und unbeherrschbare »asiatische« Banden marodierend durchs Land. Schlimmer noch: Im oberägyptischen Theben legte sich der Hohepriester des großen Amun-Tempels immer pompösere Titel zu und verwickelte den Pharao Unterägyptens immer wieder in Bürgerkriege.

Um etwa 2150 v. u. Z. waren die Reiche Ägyptens und Akkads in diverse Kleinstaaten zerfallen, die zahllose Kriege führten: um die knapper werdenden Erträge der Bauern, gegen Gesetzlose, aber auch untereinander. Einige Kriegsherren kamen zu Reichtum und Macht, doch die überlieferten Texte klingen durchweg verzweifelt. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Krise auch jenseits der Kernregionen |194|spürbar wurde. Allerdings können Archäologen nur schwer feststellen, ob und wie Ereignisse in einer Region mit denen in anderen zusammenhängen, und wir sollten simple Koinzidenzen niemals ausschließen. Andererseits lässt sich kaum übersehen, dass ein allgemeines Muster die Ereignisse zwischen 2200 und 2150 v. u. Z. miteinander verbindet: die Zerstörung der Großbauwerke in Griechenland, das Ende der Tempel auf Malta und die Aufgabe der befestigten Küstenstädte in Spanien.

Die größer und komplexer gewordenen Systeme des westlichen Kerngebiets waren abhängig vom regelmäßigen Fluss von Menschen, Waren und Nachrichten, plötzliche Veränderungen aber stoppten diesen Austausch. Störungen wie Dürren oder die Völkerwanderungen nach 2200 v. u. Z. mussten nicht unbedingt ins Chaos führen, ließen aber die Würfel der Geschichte rollen. Kurzfristig konnte alles Mögliche geschehen. Hätte Pepi I. einen Ratgeber wie Joseph gehabt oder wäre er bei Ausbruch der Krise jünger gewesen, er hätte aus den schweren Zeiten vielleicht Vorteile ziehen können. Und wenn Scharkalischarri sich mit seinen Heerführern und Priestern besser hätte arrangieren können, dann hätte sein Reich vielleicht überdauert. Tatsächlich aber konnte die Stadt Ur den Zusammenbruch Akkads ausnutzen, es kam zur Gründung eines neuen Reiches, das kleiner war als das von Akkad, uns aber besser bekannt ist, denn seine Beamten produzierten geradezu wie besessen Steuerquittungen. 40 000 sind dokumentiert, Tausende warten noch auf Auswertung.

Schulgi, der 2094 v. u. Z. den Thron von Ur bestieg, erklärte sich, alten Traditionen folgend, zum Gott und institutionalisierte einen Personenkult. Ihm verdankt Ur eine neue Form der Beweihräucherung, die Schulgi-Hymne, die seine Fähigkeiten – von der Sangeskunst bis zur Wahrsagerei – pries und nicht viel anders klang als die nervtötenden Hymnen auf Nordkoreas Diktator Kim Jong-il. Dennoch dauerte es nach Schulgis Tod 2047 v. u. Z. nur wenige Jahre, bis auch sein Reich in sich zusammenbrach. In den 2030er Jahren v. u. Z. wurden die permanenten Überfälle zu einem derart großen Problem, dass die Leute von Ur eine 160 Kilometer lange Mauer errichteten, um die Amoriter aus dem Land zu halten. Ab 2028 v. u. Z. aber entzogen sich die Städte dem Steuersystem von Ur, und um 2020 v. u. Z. brachen die Staatsfinanzen zusammen. Wie bereits beim Untergang von Akkad wütete der Hunger, einige Heerführer versuchten, Korn zu beschlagnahmen, andere erklärten sich für unabhängig. »Hunger durchströmt die Stadt wie Wasser«, heißt es in den sumerischen Klageliedern über Ur. »Seine Menschen sind wie vom Wasser umgeben, sie ringen um Atem. Sein König atmet schwer in seinem Schloss, völlig allein, seine Leute legten die Waffen ab …«4 2004 v. u. Z. wurde die Stadt geplündert und der letzte König in die Sklaverei geschickt.

Mesopotamien brach auseinander, Ägypten dagegen fand wieder zu neuer Einheit. Die Hohepriester von Theben, die sich in Oberägypten inzwischen zu Königen aufgeschwungen hatten, besiegten 2056 v. u. Z. ihre Rivalen und beherrschten |195|ab 2040 v. u. Z. das gesamte Nil-Tal. So befand sich die westliche Kernregion um 2000 v. u. Z. fast wieder in dem Zustand, der tausend Jahre zuvor geherrscht hatte: Ägypten war unter einem Gottkönig vereinigt, Mesopotamien aufgespalten in Stadtstaaten mit allenfalls gottähnlichen Königen.

Damals, tausend Jahre früher, hatte der wilde wirre Ritt des Westens bereits einige der grundlegenden Kräfte erkennen lassen, welche die gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben. Entwicklung ist weder Segen noch Fluch, die der Menschheit durch Clarkes Monolithen oder von Dänikens Weltraumbesucher auferlegt worden wäre. Wir selbst sind es, die diese Entwicklung bewirken, wenn auch nicht auf Wegen, die wir uns selbst aussuchen könnten. Wie ich in der Einleitung geschrieben habe, ist deren Quintessenz, dass wir faul, gierig und ängstlich sind, stets auf der Suche nach Wegen, unsere Angelegenheiten einfacher, effektiver und verlässlicher zu regeln. Vom Aufstieg Uruks bis zur von Theben ausgehenden Wiedervereinigung Ägyptens, immer wieder waren es Faulheit, Habsucht und/oder Furcht, die der Entwicklung einen Schub nach oben gaben. Doch die Menschen können die Dinge nicht in jede von ihnen gewünschte Richtung schubsen; jeder ihrer Anstöße erfolgt auf Grundlage aller vorangegangenen. Gesellschaftliche Entwicklung vollzieht sich kumulativ, und jeder Schritt, der Zuwachs bringen sollen, muss in die vorgegebene Richtung gehen. Die Häuptlinge von Uruk hätten um 3100 v. u. Z. die Art der Bürokratie, deren sich Ur unter Schulgi ein Jahrtausend später rühmte, nicht aufbauen können, ebensowenig wie Wilhelm der Eroberer im England seiner Zeit hätte Computer erfinden können. »You can’t get there from here«, sagen die Yankees. Das kumulative Muster erklärt auch, warum sich Fortschritte in der gesellschaftlichen Entwicklung beschleunigen. Jede Neuerung gründet auf früheren und bereitet spätere mit vor, und das wiederum bedeutet: Je weiter die gesellschaftliche Entwicklung fortschreitet, desto schneller kann sie wachsen.

Prozesse der Erneuerung allerdings sind niemals sanft und störungsfrei verlaufen. Neuerung heißt Wandel, bringt Freude und Schmerz gleichermaßen. Es gibt immer Gewinner und Verlierer, neue Klassen von Reichen und Armen, neue Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Alten und Jungen. Neuerung führt sogar zur Verlagerung des eigentlichen Kerngebiets, wenn nämlich Vorteile der Rückständigkeit sich auszahlen und die Peripherie zum neuen Zentrum wird. Mit zunehmender Entwicklung werden die Gesellschaften größer, komplizierter, es wird schwerer, sie zu lenken; je höher die Entwicklung, desto größer auch die Risiken. Daher das Paradox: Gesellschaftliche Entwicklung bringt stets zugleich die Kräfte hervor, die sie untergraben. Geraten diese Kräfte außer Kontrolle, kann dies – vor allem dann, wenn eine sich wandelnde Umwelt zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringt – zu Chaos, Zerstörung und Zusammenbruch führen, wie um 2200 v. u. Z. geschehen. Und wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden: Das Paradox der gesellschaftlichen Entwicklung erklärt, warum Theorien langfristiger Determination nicht korrekt sein können.

Das Chaos war groß, in das der Westen nach 2200 v. u. Z. stürzte, dennoch war es kein Sturz in die Finsternis. Die Zusammenbrüche dieser Epoche lassen sich in Abbildung 4.2 noch nicht einmal erkennen.1* Die dortige Darstellung wird dem Ausmaß der Zerstörungen gewiss nicht gerecht, aber zugleich ist auch klar: Um 2000 v. u. Z. liegt der Grad gesellschaftlicher Entwicklung im Westen um fast die Hälfte höher als 1000 Jahre zuvor. Und er stieg weiter, die Gesellschaften des Westens wuchsen und wurden komplexer.

Auch in anderer Hinsicht änderten sich die Hauptentwicklungsgebiete. Nach 2000 v. u. Z. erklärte sich kein mesopotamischer Herrscher mehr zum Gott, und selbst in Ägypten schmolz das Selbstvertrauen der Pharaonen dahin. Sowohl die Statuen des 2. Jahrtausends v. u. Z. als auch die Lobgesänge zeigen die Herrscher kriegerischer als die des 3. Jahrtausends, zugleich aber enttäuscht und sogar der Welt überdrüssig. Und in einem damit wohl verbundenen Prozess schrumpfte die Staatsmacht: Zwar blieben Tempel und Paläste bedeutend, doch Land und Handel gerieten zunehmend in private Hand.

Dass die Rückschläge nicht auch die Uhr zurückdrehten, hatte den wesentlichsten Grund in der Ausdehnung, die die Kerngebiete infolge der Krisen erlebten: Periphere Gebiete wurden einbezogen, sie konnten erneut Vorteile aus ihrer Rückschrittlichkeit ziehen und zum Spitzenfeld vorstoßen. Völker von Persien bis Kreta übernahmen Palastbauten im Stil Ägyptens oder Mesopotamiens, passten deren umverteilende Wirtschaftsweisen den instabilen, häufig umkämpften Grenzgebieten mit Regenfeldbau an. Überhaupt stützten sich die Könige dieser Grenzregionen eher auf militärische Macht als die Herrscher der Kerngebiete mit ihrem Bewässerungsfeldbau, sie behaupteten auch seltener ihre Göttlichkeit – wobei es angesichts der so viel grandioser wirkenden Herrscher Ägyptens und Sumers auch einigermaßen schwierig gewesen sein wird, solche Ansprüche geltend zu machen.

Wieder veränderte die zunehmende gesellschaftliche Entwicklung die Bedeutung der Geographie. War im 3. Jahrtausend v. u. Z. der Zugang zu einer großen Flussebene eine entscheidende Voraussetzung gesellschaftlicher Entwicklung gewesen, wurde es im 2. immer vorteilhafter, im nördlichen Grenzbereich des |197|westlichen Entwicklungskerns zu leben. Um 4000 v. u. Z. hatten Hirten im Gebiet der heutigen Ukraine das Pferd domestiziert, zwei Jahrtausende später begannen Pferdezüchter aus dem heutigen Kasachstan, die kräftigen Tiere vor leichte, zweirädrige Wagen zu spannen. Wenn ein paar Steppennomaden in Wagen herumfuhren, musste dies die Kerngebiete nicht weiter beunruhigen; zu einer ganz anderen Angelegenheit wurde das, wenn sich jemand 2000 Wagen leisten konnte und sie auch einsetzte. Streitwagen sind keine Panzer, mit denen sich feindliche Linien durchstoßen ließen (wie das manche Kostümfilmregisseure so gerne in Szene setzen), doch Heerscharen von Bogenschützen, die in ihren Wagen wendig operieren konnten, setzten die althergebrachten Zusammenstöße eher schwerfälliger Fußsoldaten doch weitgehend außer Kraft.

Eigentlich lagen die Vorteile der Streitwagen auf der Hand, doch Armeen, die ehedem mit einem bestimmten taktischen System erfolgreich waren, übernehmen so schnell kein anderes. Wer ein Korps gut ausgebildeter Wagenlenker aufstellte, verhalf einer neuen Elite zur Macht und brachte die Hackordnung rein infanteristischer Heere durcheinander. Wenn die lückenhaften Funde nicht täuschen, haben Ägypter und Mesopotamier diese neuen Kampfmethoden nur sehr zögernd übernommen. Neue Staaten dagegen wie jener der rätselhaften Hurriten, die nach 2200 v. u. Z. aus dem Kaukasus nach Nordmesopotamien und Syrien gezogen waren, zeigten sich flexibler. Ihre Kontakte mit den Steppenvölkern verschafften ihnen Zugang zu den neuen Waffen, und ihre lockeren sozialen Verbände setzten deren Übernahme keine so hohen Barrieren entgegen. Weder Hurriten noch Kassiten aus dem heutigen Westiran noch Hethiter aus Anatolien2*, weder Hyksos aus dem heutigen Israel und Jordanien noch Mykener in Griechenland waren so straff organisiert wie die Ägypter oder die Babylonier; und das war, wenigstens eine Zeitlang, kein Nachteil, denn die Streitwagen verliehen diesen Völkern aus den peripheren Gebieten eine solche kriegerische Überlegenheit, dass sie ihre älteren, reicheren Nachbarstaaten plündern, manchmal sogar erobern konnten. Die Hyksos drangen stetig nach Ägypten vor, errichteten um 1720 v. u. Z. sogar eine eigene Stadt und eroberten 1674 v. u. Z. den Pharaonenthron. 1595 v. u. Z. belagerten die Hethiter Babylon, bald darauf überrannten die Kassiten die Städte Mesopotamiens. Um 1500 v. u. Z. hatten die Hurriten das Königreich Mittani in Nordsyrien, die Mykener das minoische Kreta erobert (Abbildung 4.4).

Es waren turbulente Zeiten; auf lange Sicht jedoch bewirkte diese Unruhe nur, dass sich das Kerngebiet vergrößerte, die Entwicklung bremste sie nicht. In Mesopotamien führten Versklavungen, Verschleppungen, Massaker und Enteignungen lediglich dazu, dass die Einwanderer aus dem Norden die lokalen Könige verdrängten. In Ägypten änderte sich so gut wie nichts: 1552 v. u. Z. konnten die |198|von Theben geführten Rebellen die Hyksos wieder vertreiben. Um 1500 v. u. Z. hatten sich entlang der nördlichen Grenze des alten Kerngebiets neue Königreiche etabliert. Sie konnten ihre Entwicklung so rasch beschleunigen, dass sie sich ihren Platz im Kerngebiet eroberten und dieses damit vergrößerten. Die großen Staaten waren nun so eng miteinander verknüpft, dass Historiker die nächsten 300 Jahre als »internationale Periode« bezeichnen.

Abbildung 4.4: Ein Bund von Brüdern

Die Königreiche in der internationalen Periode des westlichen Kerngebiets, um 1350 v. u. Z., nachdem sich die Hethiter Kizzuwatna im südöstlichen Anatolien einverleibt, aber noch bevor sie und die Assyrer Mittani zerstört hatten. Die grauen Farbflächen an den Küsten Siziliens, Sardiniens und Italiens zeigen Fundorte mykenischer Keramik.

Der Handel blühte, wie aus den reichen königlichen Aufzeichnungen hervorgeht. Briefe aus dem 14. Jahrhundert v. u. Z., die im ägyptischen Amarna gefunden wurden, zeigen auch, wie die Könige Babylons und Ägyptens mit denen der neuerdings mächtigen Staaten der Assyrer, Mittani und Hethiter um ihren Status rangelten, Geschenke forderten und Prinzessinnen heirateten. Sie schufen sich eine gemeinsame diplomatische Sprache, nannten einander »Bruder«. Zweitrangige Herrscher dagegen, die keinen Zutritt fanden zum Club der Mächtigen, galten als »Diener«, doch konnte über den Rang verhandelt werden. Achijawa etwa, ein Staatsgebilde wohl auf dem griechischen Festland, befand sich auf dem Sprung, zu einer großen Macht zu werden. Im Archiv von Amarna fanden sich keine Briefe aus diesem Reich; doch ein Hethiterkönig zählte in einem Vertrag des |199|13. Jahrhunderts v. u. Z. die Könige auf, die »mir gleich im Rang« sind, und nennt »den König von Ägypten, den König von Babylon, den König von Assyrien und den König von Achijawa«, muss sich dann aber besonnen und letzteren wieder von seiner Liste gestrichen haben.5

Je mehr die »Brüder« miteinander zu tun bekamen, desto heftiger wurden ihre Geschwisterrivalitäten. Der Einfall der Hyksos in ihr Reich im 18. Jahrhundert v. u. Z. hatte die ägyptischen Eliten traumatisiert, die sich bislang durch die unpassierbaren Wüsten vor solchen Überfällen geschützt wähnten. Entschlossen, jeder Wiederholung vorzubeugen, machten sie aus ihren ziemlich heruntergekommenen Milizen ein stehendes Heer mit Berufsoffizieren und einer Streitwagen-Abteilung. Um 1500 v. u. Z. drangen sie, der Mittelmeerküste folgend, bis ins heutige Syrien vor und errichteten entlang dieser Route befestigte Plätze.

Um 1400 v. u. Z. setzte ein antikes Wettrüsten ein; wer nicht mitkam, den mochte der Teufel holen. Zwischen 1350 und 1320 v. u. Z. schluckten Hethiter und Assyrer das Reich Mittani. Assyrien griff in einen babylonischen Bürgerkrieg ein, und um 1300 hatten die Hethiter ihren Nachbarstaat Arzawa zerstört. Zwischen hethitischen und ägyptischen Königen entspann sich ein regelrechter, unter Einsatz von Spionen und mit Undercover-Aktionen geführter kalter Krieg um die Kontrolle über die syrischen Stadtstaaten. Heiß wurde der Konflikt 1274 v. u. Z., als Heere so groß, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte – schätzungsweise 30 000 Fußsoldaten und 5000 Streitwagen auf jeder Seite –, bei Kadesch aufeinanderstießen. Ramses II., der ägyptische Pharao, geriet offenbar in eine Falle, was er – als Gott, für den er galt – natürlich nicht wahrhaben konnte. In nicht weniger als sieben Tempeln ließ Ramses später von einem erfolgreichen Feldzug mit geradezu rambohafter Durchschlagskraft berichten:

Als seine Majestät die ganze Schar des elenden Fürsten von Hatti [die Hethiter] niedermachte und seine Großfürsten und alle seine Brüder und ebenso alle Fürsten aller Länder, die mit ihm gekommen waren, ihre Infanterie und ihre Streitwagentruppe, die auf ihre Gesichter fielen, einer auf den anderen, als seine Majestät sie tötete, wo sie sich gerade befanden, und sie vor seinen Pferden ein fliehender Haufen waren, während seine Majestät ganz allein war, niemand bei ihm.6

Das »schändliche Oberhaupt von Hatti«, heißt es bei Ramses, bat um Frieden. Ein solcher Friedensfleher könnte aber auch er selbst gewesen sein.

Militärgeschichte aus gottköniglichem Schwulst zu extrahieren, ist heikel; alle anderen verfügbaren Quellen nämlich sprechen dafür, dass Ramses an diesem Tag mit knapper Not einem Hinterhalt der Hethiter entkommen ist. Diese dehnten jedenfalls ihren Einflussbereich entlang der Küste aus. Gestoppt wurden sie erst 1258 v. u. Z., als sie neue Kämpfe vom Zaun brachen, einen in den Bergen Südostanatoliens, einen anderen mit griechischen Abenteurern an der westanatolischen Küste. Einige Historiker halten Homers Ilias, das 500 Jahre später niedergeschriebene Epos, für die dunklen Erinnerungen an einen Krieg in den 1220er Jahren |200|v. u. Z., in dem ein Bündnis griechischer Fürsten die hethitische Vasallenstadt Troja belagert hat. Weit ab im Südosten war eine noch schrecklichere Belagerung im Gange, die 1225 v. u. Z. mit der Plünderung Babylons durch die Assyrer endete.

Die Kämpfe damals waren grimmig. Eine Niederlage konnte völlige Vernichtung bedeuten – erschlagene Männer, in Sklaverei verschleppte Frauen und Kinder, in Schutt und Asche gelegte Städte, die dem Vergessen anheimfallen sollten. Darum opferte, wer in den Krieg zog, alles für den Sieg. Die Kriegereliten wuchsen, wurden sehr viel reicher als ihre Vorgänger, und ihre internen Fehden gewannen an Schärfe. Könige ließen ihre Paläste, auch ganze Städte neu errichten, in denen das niedere Volk ihre Ruhe nicht störte. Steuern und mit Zwang durchgesetzte Arbeitspflichten stiegen rasant, auch die Schulden wuchsen, denn die Adligen nahmen Kredite auf, um ihren üppigen Lebensstil zu finanzieren. Bauern mussten, um zu überleben, ihre Ernten beleihen. Die Könige selbst nannten sich die Hüter ihrer Völker, schützten ihre Herden aber weiter nicht, sondern verbrachten ihre Zeit vorwiegend damit, ihnen das Fell abzuziehen. Gewaltsam sicherten sie sich Zwangsarbeiter, ganze Völker wurden verschleppt, die an ihren Monumentalbauten arbeiten mussten. Die Hebräer, die sich in den Städten der Pharaonen plagten – entfernte Nachkommen von Jakobs Söhnen, die mit so großen Hoffnungen nach Ägypten gezogen waren –, sind wohl die bekanntesten unter den damals versklavten Völkern.

Auf diese Weise wuchs nach 1500 v. u. Z. die Macht der Staaten und mit ihnen das westliche Kerngebiet. Funde griechischer Keramik entlang der Küsten Siziliens, Sardiniens und Norditaliens lassen darauf schließen, dass auch andere, wertvollere, archäologisch jedoch weniger sichtbare Güter über weite Strecken transportiert wurden. Einblicke in die Mechanismen dieses Handels haben uns Unterwasserarchäologen mit Tauchgängen vor der anatolischen Küste verschafft. So hatte ein 1316 v. u. Z. vor Uluburun gesunkenes Schiff Kupfer und Zinn geladen, aus denen sich zehn Tonnen Bronze hätten schmelzen lassen, dazu Elfenbein aus dem tropischen Afrika, Zedernholz aus dem Libanon, Glaswaren aus Syrien, Waffen aus Griechenland und dem heutigen Israel. Kurz, in jedem Hafen, den das Schiff auf seiner Fahrt anlief, wurde alles, was Profit versprach, in kleinen Mengen an Bord gebracht, und das von einer Besatzung, die vermutlich ebenso bunt zusammengewürfelt war wie die Ladung.

Auf diese Weise wurden die Küsten des Mittelmeers ins westliche Kernland einbezogen. Gräber, die wertvolle Bronzewaffen als Grabbeigaben enthielten, zeigen, dass Dorfälteste auf Sardinien und Sizilien zu Königen geworden waren. Texte berichten von jungen Männern, die ihre Dörfer auf diesen Inseln verließen und ihr Glück als Söldner suchten. So gibt es Zeugnisse von Sarden, die ihr Leben im fernen Babylon oder auch am Oberlauf des Nils (im heutigen Sudan) verloren, wohin die Ägypter auf der Suche nach Gold vordrangen, kleinere Staaten zerschlugen und entlang ihres Weges Tempel bauten. Im noch weiter abgelegenen Schweden ließen sich Häuptlinge mitsamt ihren Streitwagen bestatten, dem |201|höchsten Statussymbol aus den Kernländern. Auch anderes importiertes Kriegsgerät – insbesondere scharfe Bronzeschwerter – hatten sie in todbringenden Gebrauch genommen.

Das Mittelmeer wurde zum neuen Grenzgebiet, und wieder änderte sich mit steigender gesellschaftlicher Entwicklung die Bedeutung der Geographie. Im 4. Jahrtausend v. u. Z. hatten Bewässerungsanlagen und Städte die großen Flusstäler Ägyptens und Mesopotamiens wertvoller gemacht als die Ländereien des Fruchtbaren Halbmonds, wo alles begonnen hatte. Im 2. Jahrtausend nun, mit der Expansion des Fernhandels, war es der Zugang zu den Wasserwegen des Mittelmeers, der den größten Wert darstellte. Nach 1500 v. u. Z. begann für das turbulente Kerngebiet des Westens ein völlig neues Zeitalter der Expansion.

Archäologen leiden häufig an Anwandlungen, die ich für »Ägyptenneid« halte. Ganz gleich, wo und was wir ausgraben, stets haben wir das Gefühl, es ließen sich viel schönere Dinge finden, würden wir nur in Ägypten graben. Insofern ist es erleichternd, dass der Ägyptenneid auch Menschen aus ganz anderen Verhältnissen befällt. 1995 unternahm der Staatsrat Song Jian, einer der führenden Männer in Chinas Wissenschaftsverwaltung, einen offiziellen Besuch in Ägypten. Er war nicht amüsiert, als ihm Archäologen erklärten, ihre Altertümer seien älter als die Chinas. Und kaum war der Mann zurück in Beijing, lancierte er das Periodisierungsprojekt der Xia-, Shang- und Zhou-Dynastie, das Licht in die Angelegenheit bringen sollte. Vier Jahre und zwei Millionen Dollar später wurden erste Ergebnisse veröffentlicht: Ägyptens Altertümer sind tatsächlich älter als die Chinas. Immerhin wissen wir nun genauer, um wie viel älter sie sind.

Wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, entwickelten sich vom Ackerbau geprägte Lebensweisen im Westen um 9500 v. u. Z., also gut 2000 Jahre früher als in China. Um 4000 v. u. Z. hatte sich der Ackerbau in ehemalige Randgebiete wie Ägypten und Mesopotamien verbreitet, und als sich ab 3800 v. u. Z. die Monsunregen nach Süden verlagerten, errichteten diese neuen Bauern im Interesse ihrer Selbsterhaltung Städte und Staaten. Auch im Osten gab es reichlich trockene Randzonen, doch um 3800 v. u. Z. waren sie vom Ackerbau noch kaum berührt, sodass der Beginn kühlerer, trockenerer Klimaverhältnisse dort auch nicht zum Aufstieg von Städten und Staaten führte. Vielmehr wird, als die Täler von Jangtse und Gelbem Fluss ein wenig trockener wurden und damit besser zu bestellen waren, das Leben der Dorfbewohner leichter geworden sein. Heute nur schwer vorstellbar: Das Tal des Gelben Flusses war um 4000 v. u. Z. zum großen Teil von tropischen Wäldern bedeckt, und wo heute hupende Autos die Straßen Beijings verstopfen, trompeteten Elefanten.

Statt des Übergangs zu Staatskulturen wie in Ägypten und Mesopotamien erlebte das China des 4. Jahrtausends v. u. Z. ein unspektakuläres, aber stetes Bevölkerungswachstum. |202|Wälder wurden gerodet, neue Dörfer gegründet, alte Dörfer wuchsen sich zu Städten aus. Je besser die Energieausbeute der Menschen wurde, desto rascher vermehrten sie sich und desto größer wurde der Druck, ihre Lebensverhältnisse den neuen, sich allmählich ergebenden Bedingungen anzupassen. Wie die Menschen im Westen probierten und experimentierten sie, fanden Wege, mehr aus dem Boden herauszuholen, sich selbst und ihre Arbeit besser zu organisieren und sich zu nehmen, was sie von anderen wollten. Mächtige Befestigungsanlagen aus gestampftem Lehm wuchsen um die größeren Städte, was auf Konflikte hindeutet, einige Siedlungen wurden so durchdacht angelegt, dass sie nur Ergebnis einer gewissenhaften kommunalen Planung sein konnten. Die Häuser wurden größer, und da wir in ihrem Inneren mehr Objekte finden, muss der Lebensstandard gestiegen sein. Auch die Unterschiede zwischen den Gebäuden nahmen zu, und das könnte bedeuten, dass sich reichere Bauern zunehmend von ärmeren Nachbarn absetzten. Einige Archäologen sehen in der Verteilung von Gerätschaften in den Häusern Zeichen dafür, dass sich eine Arbeitsteilung unter den Geschlechtern herausbildete. An einigen Orten, vor allem in Shandong am Unterlauf des Gelben Flusses (Abbildung 4.5), haben einige Bewohner – meistens Männer – ihre letzte Ruhestätte in großen Gräbern gefunden, die mehr Opfergaben als andere enthalten, einige davon sogar Schmuck aus geschnittenem Jadestein.

So schön diese Jade-Artefakte auch sind, Archäologen, die chinesische Stätten aus der Zeit um 2500 v. u. Z. ausgraben, werden sich noch immer gegen den Stich des Ägyptenneids wappnen müssen. Denn sie finden dort weder Pyramiden noch königliche Inschriften. Was sie finden, ähnelt vielmehr dem, was im Westen an Stätten zutage kommt, die um 4000 v. u. Z. zu datieren sind, kurz vor Entstehung der ersten Städte und Staaten. Der Osten bewegte sich entlang der gleichen Linien wie der Westen, lag jedoch mindestens 1500 Jahre zurück; und, um im Schema zu bleiben, zwischen 2500 und 2000 v. u. Z. durchlief er die Veränderungen, die der Westen zwischen 4000 und 3500 v. u. Z. erlebt hatte.

Überall entlang der großen Flüsse beschleunigte sich das Tempo des Wandels, doch dies geschah nach einem interessanten Muster. Denn am raschesten vollzog sich der Wandel nicht in den weiten Ebenen mit den reichsten Böden, sondern in übervölkerten Gebieten, wo es den Menschen schwer fiel, sich aus dem Staub zu machen und neue Heimstätten zu gründen, wenn sie in dörflichen Konflikten um Ressourcen oder Kriegen zwischen den Dörfern unterlegen waren. Auf einer der kleineren Ebenen von Shandong zum Beispiel fanden Archäologen ein neues Siedlungsmuster, das sich zwischen 2500 und 2000 v. u. Z. herausbildete: eine große Stadt mit vielleicht 5000 Einwohnern, darum herum kleinere Satellitenstädtchen, die ihrerseits von Satellitendörfern umgeben waren. Ein ähnliches Muster präsentierte sich den Archäologen bei ihren Grabungen um Susa im heutigen Südwestiran, ist dort aber rund 1500 Jahre älter. Offenbar zeigt dieses Siedlungsmuster, was geschieht, wenn eine Gemeinde die politische Vorherrschaft erlangt.

Abbildung 4.5: Die Ausdehnung des Kerngebiets im Osten, 3500–1000 v. u. Z.

In diesem Kapitel erwähnte Regionen, Orte und Stätten.

Nach den reichen Beigaben zu urteilen, die manchen Männern mit ins Grab gelegt wurden, hat sich in Shandong ein wirkliches Königtum erst ab 2500 v. u. Z. entwickelt. Einige der Gräber enthalten großartige Jade-Artefakte, und in einem fand sich ein Kopfputz mit Türkisen, der einer Krone schon ziemlich ähnlich sieht. Der bemerkenswerteste Fund aber ist eine bescheidene Tonscherbe aus Dinggong. Zunächst wanderte das unauffällige Fragment aus grauem Lehm in einen Korb mit anderen Funden; erst im Labor, beim Säubern, entdeckten die Ausgräber darauf eingeritzt elf Symbole, den späteren Schriftzeichen verwandt, aber doch von eigener Art. Damit stellte sich die Frage, ob dies vielleicht nur die Spitze eines Eisbergs ist, ein Hinweis auf eine bereits weit verbreitete Schriftpraxis auf vergänglicheren Materialien? Beschäftigten Shandongs Könige schon Beamte, ließen sie ihre Angelegenheiten organisieren wie die Herrscher im mesopotamischen Uruk tausend Jahre zuvor? Möglich wäre das. Andere Archäologen überlegten, indem sie auf die Umstände verwiesen, unter denen die Schriftzeichen entdeckt wurden, ob die Scherbe nicht vielleicht falsch datiert wurde, gar eine Fälschung |204|darstellt. Klären ließe sich das allein mit weiteren Funden. Doch wer immer die Gemeinwesen von Shandong gelenkt hat, ob mit oder ohne Schrift, er muss ein mächtiger Mann gewesen sein. 2200 v. u. Z. waren Menschenopfer üblich, und einige Grabstätten waren Orte der Ahnenverehrung.

Wer waren diese Männer an der Spitze? Taosi, eine Fundstätte rund 650 Kilometer entfernt im Flusstal des Fen, enthält Hinweise. Es handelt sich hier um eine Siedlung mit vielleicht 10 000 Einwohnern, die größte, die aus dieser Zeit bekannt ist. Eine riesige Terrasse aus gestampfter Erde hat vielleicht Chinas ersten Palast getragen, der einzige direkte Hinweis allerdings ist das verzierte Fragment einer zerstörten Wand, die in einer Grube entdeckt wurde. (Ich komme sofort darauf zurück.)

Tausende von Grabstätten wurden bei Taosi ausgegraben, alle verweisen sie auf eine steile soziale Hierarchie. Fast neun von zehn Gräbern waren klein und enthielten nur wenige Opfergaben. Etwa eines von zehn dagegen war größer, und eines von hundert sogar riesig. Einige davon enthielten an die 200 Opfergaben, mit Drachen bemalte Vasen etwa, Jadeschmuck, auch ganze Schweine, die geopfert, aber nicht verzehrt worden waren. In den allerreichsten dieser Gräber fanden sich – in auffälliger Parallele zu Jiahu, der vorgeschichtlichen Grabstätte, die ich in Kapitel 2 vorgestellt habe – Musikinstrumente: mit Krokodilleder bespannte Trommeln aus Ton oder Holz, große Glockenspiele aus Stein und eine merkwürdig geformte Kupferglocke.

Im Zusammenhang mit Jiahu habe ich in Kapitel 2 den Archäologen Kwangchih Chang und dessen Theorie erwähnt, dass die Könige des Ostens von vorgeschichtlichen Schamanen abstammten, die mit Hilfe von Alkohol, Musik und repetitiven Ritualen andere (und wohl auch sich selbst) davon überzeugten, in spirituelle Welten gereist zu sein und dort mit Ahnen und Göttern gesprochen zu haben. Jiahu war noch nicht ausgegraben, als Chang diese Vorstellung entwickelte, und archäologische Nachweise hatte er nur bis zur Zeit um 3500 v. u. Z.; mit Blick auf Taosi und ähnliche Stätten behauptete er jedoch, die alten religiösen und königlichen Symbole Chinas hätten sich zwischen 2500 und 2000 v. u. Z. herauskristallisiert. Noch rund 2000 Jahre später sind alle Instrumente, die in den Gräbern von Taosi im Fen-Tal gefunden wurden, in Die Riten der Zhou (auch Die Beamten der Zhou genannt) aufgeführt worden, in einem konfuzianischen Handbuch über Zeremonien, das zu den Neun Klassikern gerechnet wird: Diese Instrumente seien angemessen für Rituale zu Ehren hochgestellter Persönlichkeiten.

Auch andere Texte, die etwa gleichzeitig mit den Riten von Zhou entstanden sind, enthielten, so Chang, Erinnerungen an die Zeit vor 2000 v. u. Z. In Frühling und Herbst des Lü Buwei1*, einer Enzyklopädie, in der Lü Buwei, ein Kaufmann und Kanzler des Reiches Qin, das Wissen der Zeit um 239 v. u. Z. zusammenfasst, |205|heißt es reichlich kryptisch: »Des Himmels Weg ist rund, der Erde Weg ist eckig. Das also haben die heiligen Könige zum Vorbild genommen …«7 Die heiligen oder weisen Könige werden als Abkömmlinge der hohen Gottheit Di betrachtet, und Yü, der letzte dieser Könige, soll die Menschheit dadurch gerettet haben, dass er, als der Gelbe Fluss über die Ufer trat, Entwässerungsgräben anlegen ließ. »Doch für Yü«, heißt es in einem anderen kanonischen Text, dem Zuozhuan oder Frühling und Herbst in der Überlieferung des Zuo, »hätten wir Fische sein müssen«8. Aus Dankbarkeit, so wird weiter erzählt, machten die Menschen Yü zu ihrem König, er wiederum habe die erste rein menschliche Dynastie gegründet, die der Xia (um 2070 bis 1600 v. u. Z.).

Lü Buwei hielt sein Buch für sehr genau; angeblich soll er jedem tausend Goldstücke versprochen haben, der ihm nachweise, dass er seinem Text auch nur ein einziges Wort hinzufügen oder wegnehmen müsse. (Zum Glück verlangen heutige Verleger nichts dergleichen von ihren Autoren.) Doch auch trotz Lüs anrührender Zuversicht erscheint die Gestalt des Königs Yü als so glaubwürdig wie die Noahs, der westlichen Version eines sündenfreien Retters der Menschheit vor den Fluten. Die meisten Historiker halten die heiligen Könige für Fiktionen. Nach Kwang-chih Chang allerdings enthält Lüs Buch genuine, wenn auch verzerrte Berichte über das späte 3. Jahrtausend v. u. Z., aus der Zeit also, in der in China Gestalt annahm, was man Königtum nennen könnte.