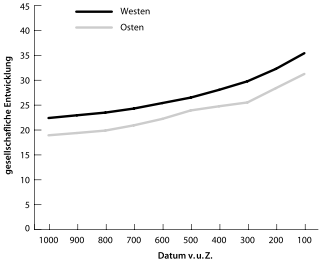

Ist Abbildung 5.1 nicht ziemlich nichtssagend? Anders als Abbildung 4.2 zeigt sie weder Abweichungen noch Störungen oder Konvergenzen – nichts als zwei Linien, die nahezu tausend Jahre lang parallel nebeneinander herlaufen.

Und doch hat es seine Richtigkeit mit dieser Abbildung, denn für unser Vorhaben sind gerade die Dinge wichtig, die in dieser Epoche nicht geschehen sind. In Kapitel 4 haben wir gesehen, wie rapide der Vorsprung des Westens schrumpfte, nachdem das Kerngebiet um 1200 v. u. Z. kollabiert war. Danach dauerte es fünf Jahrhunderte, bis sich der Westen wieder zu einem Indexwert von 24 Punkten emporgearbeitet hat, auf den Stand von 1300 v. u. Z. Wäre der Westen, als er diesen Stand erreicht hatte, noch einmal zusammengebrochen, der Ost-West-Abstand wäre vollends geschwunden. Wäre dagegen die Entwicklung im Osten zusammengebrochen, sobald er die 24 Punkte erreicht hätte (was dem Osten um 500 v. u. Z. gelang), wäre der westliche Vorsprung aus der Zeit vor 1200 v. u. Z. wieder hergestellt gewesen. Doch, wie Abbildung 5.1 zeigt, geschah weder das eine noch das andere. Die gesellschaftliche Entwicklung stieg in Ost und West in gleichen Schritten, es blieb ein Rennen Kopf an Kopf. Die Mitte des 1. Jahrtausends v. u. Z. war ein historischer Wendepunkt, gerade weil die Geschichte keine Wendung machte.

Doch auch in Abbildung 5.1 tut sich etwas, und das hat Bedeutung. Zwischen 1000 und 100 v. u. Z. hat sich die Rate gesellschaftlicher Entwicklung in beiden Kerngebieten fast verdoppelt. Im Westen überschritt sie die Marke von 35 Punkten. Sie war, als Julius Cäsar den Rubicon überquerte, höher als zu der Zeit, zu der Kolumbus über den Atlantik segelte.

Warum brach das westliche Kerngebiet um 700 v. u. Z. nicht zusammen, warum nicht die Entwicklung im Osten um 500 v. u. Z.? Warum stieg die gesellschaftliche Entwicklung bis 100 v. u. Z. auf derart hohe Werte? Warum entwickelten sich westliches und östliches Kerngebiet um diese Zeit so ähnlich? Das sind die Fragen, die ich mit diesem Kapitel beantworten möchte. Wiederum stellen sich Anschlussfragen: Warum haben, wenn die Entwicklungsrate um 100 v. u. Z. derart gestiegen war, weder das alte Rom noch China Kolonien in der Neuen Welt gegründet? Warum kam es zu keiner industriellen Revolution? Aber mit der Antwort darauf müssen wir warten bis zu den Kapiteln 9 und 10, erst dann können |227|wir, was nach 1500 u. Z. geschah, mit dem vergleichen, was in der Antike nicht geschah. Zunächst aber sollten wir betrachten, was geschah.

Abbildung 5.1: Das nichtssagendste Diagramm der Geschichte?

Die gesellschaftliche Entwicklung von 1000–100 v. u. Z.

Um es kurz zu sagen: Die Kerngebiete in Ost und West haben den Zusammenbruch im 1. Jahrtausend v. u. Z. vermieden, indem sie sich restrukturierten. Sie erfanden neue Institutionen, durch die sie den Störfaktoren, die sie mit ihrer Expansion hervorbrachten, stets einen Schritt voraus waren.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine staatliche Organisation aufrechtzuerhalten. Wir könnten sie als High-End- und Low-End-Strategien bezeichnen. Die erste ist, wie der Name sagt, hochorganisiert, aufwändig und teuer. Sie verlangt Staatslenker, die Macht zentralisieren, und Untergebene, die ihnen gegen Bezahlung in Verwaltung und Armee dienen, die sie nach Belieben anheuern und rauswerfen können. Wer Beamte und Soldaten bezahlen muss, braucht große Einkünfte. Doch dafür sind Bürokratien ja vor allem da, sie sollen Steuern und Abgaben eintreiben und die Armeen dies nötigenfalls durchsetzen. Das Ziel ist ein Gleichgewicht: Die Staatseinkünfte sind hoch; sie fließen zwar zu großen Teilen wieder ab, aber es bleibt genug übrig. Von dieser Differenz leben die Herrscher und ihre Bediensteten.

|228|Das Low-End-Modell ist billiger zu haben. Die Staatslenker brauchen keine hohen Steuereinkünfte, weil sie nicht viel ausgeben. Sie lassen andere für sich arbeiten, unterhalten keine eigene Streitmacht, sondern stützen sich auf lokale Eliten – wenn möglich, auf eigene Verwandte. Diese Vasallen heben in ihren Territorien Truppen aus und werden von den jeweiligen Herrschern entlohnt, indem diese den Ertrag der Plünderungen mit ihnen teilen. Herrscher, sofern sie denn zugleich erfolgreiche Kriegsherren sind, fahren mit einem solchen Low-End-Modell in der Regel ganz gut: Geringen Einkünften stehen noch geringere Ausgaben gegenüber. Auch hier leben die Herrscher und ihre Clans von der Differenz.

Das für Ost und West folgenreichste Ereignis des 1. Jahrtausends v. u. Z. war der Übergang von Low-End- zu High-End-Staaten. Schon Mitte des 3. Jahrtausends v. u. Z. verfügten ägyptische Pharaonen über genügend bürokratische Muskeln, um Pyramiden bauen zu lassen; tausend Jahre später organisierten ihre Nachfolger komplexe Streitwagen-Armeen. Doch mit ihren Geltungsbereichen und ihren Größenordnungen stellten die Staaten des 1. Jahrtausends v. u. Z. alles Vorherige in den Schatten. Daher geht es in diesem Kapitel vor allem um ihre Aktivitäten, um die Verwaltung und die Kriegführung.

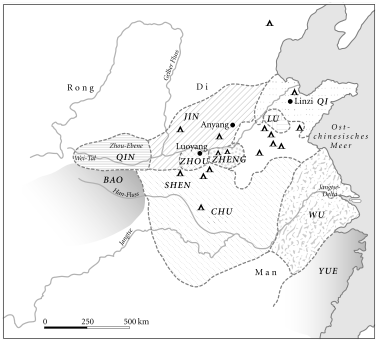

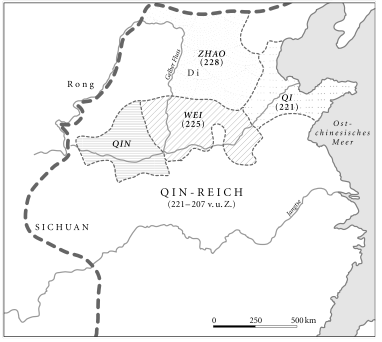

Die Wege, die die Staaten in Ost und West während des 1. Jahrtausends v. u. Z. in Richtung High-End einschlugen, waren unterschiedlich, allerdings gleichermaßen holprig. Die Staaten im Osten, die sehr viel später entstanden waren als die westlichen, befanden sich um 1000 v. u. Z. dem Low-End noch ziemlich nahe. Der Staat der Shang war nur eine lose Vereinigung von Bündnispartnern. Als König Wu 1046 v. u. Z. die Shang unterwarf, war sein Zhou-Staat ein womöglich noch lockererer Verband. Wu konnte das Shang-Reich nicht annektieren, denn er hatte niemanden, der es hätte lenken können. So setzte er den Shang einen Marionettenkönig vor die Nase und zog zurück ins Wei-Tal (Abbildung 5.2).

Das ist, wenn es funktioniert, eine recht preiswerte Methode, ehemalige Gegner zu kontrollieren. In diesem Fall jedoch kam es zu Geschwisterrivalitäten, einem beständigen Problem solcher Low-End-Organisationen, und es ging nicht lange gut. Wu konnte sich nicht darauf verlassen, dass seine Familie tat, was er wollte. Als er 1043 v. u. Z. starb, hinterließ er drei Brüder und einen Sohn. Nach der offiziellen Geschichtsschreibung der Zhou-Dynastie war Wus Sohn Cheng zu jung, um den Thron zu besteigen, also erklärte sich Wus jüngerer Bruder, der Herzog von Zhou, bereit, die Regentschaft für seinen Neffen zu übernehmen. (Viele Historiker denken allerdings, dass der Herzog mit einem Staatsstreich an die Macht kam.) Daraufhin vereinigten die beiden älteren Brüder König Wus ihre Streitkräfte mit den verbliebenen des Shang-Regimes und stellten sich dem Herzog entgegen.

Diesen Bürgerkrieg konnte der Herzog von Zhou 1041 v. u. Z. für sich entscheiden, und er ließ seine beiden älteren Brüder töten. Zugleich aber musste er einsehen, dass auch er die Shang nicht würde auf die billige Tour regieren können: |229|Sobald er sie sich selbst überließe, würden sie sich gegen ihn erheben. So verfiel er auf eine andere brillante Low-End-Idee: Er sandte Mitglieder des königlichen Zhou-Clans aus, die entlang des Gelben Flusses mehr oder weniger selbstständige Stadtstaaten errichten sollten. (Es wurden, je nachdem welcher der alten Quellen man folgt, zwischen 26 und 73.) Diese Städte mussten keine Abgaben entrichten, aber auch den König kosteten sie nichts.

Abbildung 5.2: Low-End-Königreiche im Osten

Im Text erwähnte Stätten des 1. Jahrtausends v. u. Z. Die Dreiecke markieren größere Kolonien der Zhou.

Das Königreich der Zhou war also ein Familienunternehmen – eines, das viel gemeinsam hatte mit jenem berühmtesten aller Familienunternehmen, der Mafia. Der König, capo di tutti capi der ehrenwerten Zhou-Familie, lebte von seinen riesigen Besitzungen, die er mit minimalem bürokratischem Aufwand führte. Seine Stellvertreter – die Unterbosse oder »made men«, wie man in den Vereinigten Staaten sagt – lebten in eigenen befestigten Städten. Ließ sie der König rufen, rückten diese Lords mit Streitwagen und Soldaten an und halfen ihm, seine Feinde zu dezimieren. Waren die Kämpfe vorüber, wurde die Beute geteilt, und |230|die Gangster marschierten nach Hause. Eine Regelung, die – sieht man von den geplünderten Feinden einmal ab – alle glücklich machte.

Wie die Bosse der Cosa nostra sorgten die Zhou-Könige für emotionale und materielle Anreize, damit ihre Unterbosse und »Kapitäne« bei der Stange blieben. Vor allem investierten sie in ihre Legitimität (häufig das Einzige, was Könige von Mafiabossen unterscheidet), denn sie mussten ihre Gefolgsleute ja davon überzeugen, dass sie – als Oberhäupter der Familie, als Meister des Orakels und des Ahnenkults – das Recht hatte, Gefälligkeiten zu verlangen.

Je sicherer sich der König der Loyalität seiner Familie sein konnte, desto weniger abhängig war er davon, dass es etwas zu plündern gab. Die Zhou-Könige verbreiteten eine neue Begründung des Königtums, der zufolge Di, der höchste Gott im Himmel, der irdische Herrscher mit seinem Mandat betraut, ausgerechnet die tugendhaften Zhou auserkoren hatte, so entsetzt sei er gewesen über die moralischen Verfehlungen der Shang. Die Geschichten über König Wus Tugenden wurden mit der Zeit so kunstvoll, dass der Philosoph Mengzi (Menzius) im 4. Jahrhundert v. u. Z. behauptete, Wu hätte gegen die Shang gar nicht zu den Waffen gegriffen, sondern stattdessen verkündet: »›Fürchtet euch nicht! Ich will euch Ruhe geben, ich komme nicht als Feind des Volkes.‹ Da war es, als fielen ihre Hörner ab, und sie verneigten sich vor ihm.«1

Kaum einer der Lehnsfürsten der Zhou wird diesen Unsinn geglaubt haben, doch die Theorie eines himmlischen Mandats brachte sie dazu, sich den Königen anzuschließen. Allerdings ließ sich diese Ableitung der Macht auch umkehren: Würden sich die Zhou nicht tugendhaft verhalten, könnte der Himmel ihnen das Mandat entziehen und es jemand anderem übertragen. Und wer, wenn nicht die Lehnsfürsten, hätte besser beurteilen können, ob die Könige den Ansprüchen des Himmels gerecht wurden?

Die Adligen unter den Zhou fanden Gefallen daran, die Ehren, die sie selbst empfangen hatten, auf den Bronzekesseln aufzeichnen zu lassen, die sie bei den Zeremonien zu Ehren der Ahnen nutzten – ein Brauch, der sehr schön abbildet, wie materielle und mentale Belohnung ineinanderliefen. Eine dieser Inschriften beschreibt, wie König Cheng (Regierungszeit 1035–1006 v. u. Z.) sich mit einer komplizierten Zeremonie einen Anhänger »machte«, indem er ihn mit Land belieh: »Am Abend erhielt der [neue] Grundherr viele Axtkämpfer als Vasallen, 200 Familien, und ihm wurde das Recht gewährt, das Streitwagengespann zu benutzen, mit dem der König fuhr; Prunkrüstungen aus Bronze, einen Staubmantel, eine Robe, Tuch und Pantoffeln.«2

So lange sie hielt, war die Masche der Zhou hoch effektiv. Die Könige konnten ziemlich große Armeen aufbieten (in 9. Jahrhundert v. u. Z. mit Hunderten von Streitwagen), weil sie zugleich ihrer Behauptung Glauben verschafften, dass durch sie hindurch die Ahnen, in deren Namen sie handelten, verlangten, von den »feindlichen Barbaren«, die rings um die Welt der Zhou lebten, Schutzgelder zu erpressen. Die Bauern innerhalb dieses Reiches waren zunehmend besser vor |231|Überfällen geschützt, konnten ungestört ihre Felder bestellen und so die wachsenden Städte ernähren. Die Zhou-Könige verlangten keine Abgaben, sondern bestimmte Arbeitsleistungen. Die Felder wurden, zumindest der Theorie nach, in Drei-mal-drei-Rastern angelegt, wie das Spielbrett für Tic Tac Toe: Acht Familien bearbeiteten die acht äußeren Felder für den eigenen Bedarf, das neunte in der Mitte bestellten sie abwechselnd für den Grundherrn. Die Wirklichkeit wird unübersichtlicher gewesen sein, doch die Verbindung von Bauernarbeit, Beutezügen und Schutzgelderpressung machte die Eliten reich. Sie beerdigten einander in spektakulären Grabanlagen, opferten dabei weniger Menschen als die Shang-Aristokraten, gaben ihren Toten aber mehr Streitwagen mit. Sie ließen in erstaunlichen Mengen Bronzekessel gießen und mit Inschriften versehen (etwa 13 000 davon wurden ausgegraben und dokumentiert). Die Schrift blieb also Machtmittel der Eliten, diente aber viel mehr Zwecken als in der Shang-Ära.

Nur einen Schwachpunkt hatte das System: Es musste durch immer neue Siege genährt werden. Für nahezu ein Jahrhundert konnten die Zhou-Herrscher damit dienen, 957 v. u. Z. allerdings scheiterte König Zhao an diesem Erfordernis. Eine Niederlage wird nur ungern zu Protokoll genommen, und so stammt, was wir darüber wissen, nicht von den Zhou selber, sondern aus einer beiläufigen Notiz in den Bambusannalen. Diese Chronik aus dem Staat Wei wurde 296 v. u. Z. in ein königliches Grabmal gelegt und knapp 600 Jahre später, bei der Plünderung des Grabes, wiederentdeckt. Darin heißt es, dass zwei große Lehnsfürsten König Zhao bei einem Kriegszug gegen Chu, in eine Region südlich des Zhou-Reiches, Gefolgschaft geleistet hätten – und wörtlich weiter: »Die Himmel waren finster und stürmisch. Fasanen und Hasen fürchteten sich. Die sechs Armeen des Königs kamen um im Fluss Han. Der König starb.«3

Mit einem Schlag hatten die Zhou Streitmacht und König und mit diesem das Mysterium des himmlischen Mandats verloren. Möglicherweise schlossen die Lehnsfürsten daraus, dass es den Zhou doch an Tugend fehle. Deren Probleme wuchsen: Die Inschriften auf Bronzegefäßen, die nach 950 v. u. Z. entstanden sind und am Unterlauf des Gelben Flusses gefunden wurden, enthalten plötzlich keine Treueschwüre für die Zhou mehr, und als die Könige sich mühten, ihre Vasallen wieder auf Vordermann zu bringen, verloren sie die Herrschaft über die »feindlichen Barbaren« im Westen, die nun ihrerseits die Städte der Zhou bedrohten.

So versiegte der Nachschub aus eroberten Territorien, und offensichtlich nahmen die Konflikte mit den Eliten im eigenen Land zu. Um es nicht zum Zusammenbruch seines Low-End-Staates kommen zu lassen, griff König Mu zu kostspieligeren Lösungen und baute ab 950 v. u. Z. einen Beamtenapparat auf. Einige Könige der Zhou (wir wissen nicht genau, welche) ließen ihre Verwalter Land zwischen den Lehnsfürsten hin und her schieben – vielleicht um Treue zu belohnen beziehungsweise Verrat zu bestrafen. Der Adel wird sich gewehrt haben. Rekonstruiert man das Geschehen nach den knappen Darstellungen auf den Bronzegefäßen, sieht es so aus, als sei König Yih 885 v. u. Z. von irgendwem abgesetzt |232|worden, nur damit »die vielen Lehnsfürsten« ihm wieder auf den Thron verhalfen. Daraufhin sei der König gegen den größten jener Fürsten, den Grafen Ai von Qi, zu Felde gezogen und habe den Widersacher 863 v. u. Z. lebendigen Leibes in einem Bronzekessel kochen lassen. 842 v. u. Z. aber schlugen »die vielen Lehnsfürsten« offenbar zurück, und König Li musste sich ins Exil absetzen.

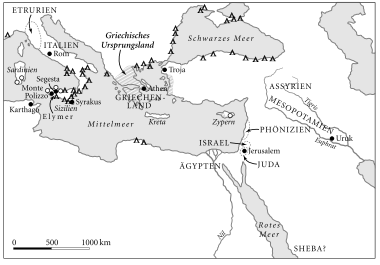

Auch am westlichen Ende Eurasiens hatten Könige im 10. und 9. Jahrhundert v. u. Z. Low-End-Staaten errichtet. Wie das westliche Kerngebiet die Schwächeperiode überwand, in der es nach 1200 v. u. Z. versunken war, ist ebenso unklar wie deren Ursache. Wahrscheinlich wurden die Menschen aus schierer Verzweiflung erfinderisch. Denn nach dem Zusammenbruch des Fernhandels waren sie wieder auf lokale Ressourcen angewiesen. In vielen Regionen allerdings fehlten manche lebenswichtige Güter – vor allem das für die Bronzeherstellung so wichtige Zinn.1* So lernten die Menschen im Westen, Eisen zu verwenden. Schmiede auf Zypern, wo die Metallurgie seit langer Zeit am weitesten entwickelt war, hatten bereits vor 1200 v. u. Z. herausgefunden, wie man aus den hässlichen roten und schwarzen Eisenerzen, die überall im Mittelmeerraum zu finden waren, schmiedbares Metall gewinnen konnte. Doch so lange man genug Bronze hatte, blieb Eisen einfach nur eine kuriose Randerscheinung. Das änderte sich erst, als der Zinnnachschub ausblieb; nun gab es nichts als Eisen, und um 1000 v. u. Z. war das neue billige Metall von Griechenland bis ins heutige Israel in Gebrauch (Abbildung 5.3).

Billiges Eisen, so hat Gordon Childe, einer der Riesen der europäischen Archäologie, in den 1940er Jahren geschrieben, »›demokratisierte‹ die Landwirtschaft, das Gewerbe und auch die Kriegführung«4. Nach weiteren 60 Jahren Ausgrabungen wissen wir etwas genauer, wie das funktioniert hat. Zu Recht aber hat Childe in der leichten Verfügbarkeit von Eisen den Grund dafür gesehen, dass Werkzeuge und Waffen aus Metall im 1. Jahrtausend v. u. Z. verbreiteter waren als noch im 2. Jahrtausend. Auch als die Handelsrouten wieder offen waren, kehrte niemand mehr zur Bronze zurück, als Werkstoff für Waffen und Werkzeuge hatte sie ausgedient.

Die Gegend des heutigen Israel könnte die erste in der westlichen Kernregion gewesen sein, die nach dem dunklen Zeitalter wieder auflebte. Dort, so berichtet die Bibel, errichteten David und Salomo, die Könige des 10. Jahrhunderts v. u. Z., ein vereintes Königreich, das von den Grenzen Ägyptens bis zum Euphrat reichte. Die Hauptstadt Jerusalem sei aufgeblüht, Salomo habe die Königin aus dem weit entfernten Saba (möglicherweise das heutige Jemen) empfangen und bewirtet, außerdem Handelsexpeditionen übers Mittelmeer und übers Rote Meer geschickt, ins sagenhafte Goldland Ophir. Das vereinigte Königreich war kleiner und kaum so mächtig wie die Reiche des internationalen Zeitalters, den biblischen Erzählungen zufolge aber war es wohl zentralisierter als der gleichzeitige Familienbetrieb der Zhou; es zog Steuern ein und erhielt Tribute vieler |233|Nachbarstaaten. Es könnte der stärkste Staat der damaligen Welt gewesen sein, bis die beiden Teilreiche Israel und Juda direkt nach Salomos Tod um 931 v. u. Z. wieder getrennte Wege gingen.

Abbildung 5.3: Low-End-Königreiche im Westen

Im Text erwähnte Stätten aus der ersten Hälfte der 1. Jahrtausends v. u. Z. Die bedeutenderen griechischen Kolonien sind mit Dreiecken, die der Phönizier mit Kreisen markiert. Das griechische Kernland ist grau schattiert.

Könnte! Denn all das, was die Bibel (die Bücher Samuel und das Buch der Könige) berichtet, wird von vielen Wissenschaftlern inzwischen bezweifelt. Sie gehen davon aus, dass es das vereinigte Königreich nie gegeben hat. Es sei eine Legende, ausgemalt von Israeliten, die sich Jahrhunderte später über ihre missliche Lage hinwegtrösten wollten. Und in der Tat haben die Archäologen bislang noch so gut wie keine Spuren der großen Bauwerke gefunden, die David und Salomo der Bibel zufolge errichtet haben sollen. Stattdessen ereifern sie sich in heftigen Debatten. Gemeinhin dösen auch die passioniertesten Archäologen gelegentlich vor sich hin, wenn es bei ihren Tagungen um die Datierung antiker Vorratsbehälter geht. Doch als in den 1990er Jahren ein Zunftvertreter behauptete, Töpfe, die man bislang für Erzeugnisse des 10. Jahrhunderts v. u. Z. hielt, seien tatsächlich erst im 9. Jahrhundert gefertigt worden, war der Teufel los – der Mann musste Leibwächter engagieren. Und warum? Wenn er mit seiner Neudatierung Recht gehabt hätte, dann wären die Monumentalbauten, die bislang Salomo und dem 10. Jahrhundert zugeschrieben worden sind, ebenfalls hundert Jahre jünger; also wäre auch Salomos Königreich eine armselige und |234|ganz normale Veranstaltung gewesen und würde die Bibel die Geschichte falsch erzählen.

Gefährliche Gewässer also. Da ich keinen Leibwächter habe, will ich sie rasch hinter mir lassen. Der biblische Bericht, so denke ich, mag übertrieben sein, so wie die chinesischen Überlieferungen über die Dynastien der Xia und der Shang, die in Kapitel 4 dargestellt wurden. Aber für eine pure Erfindung halte ich ihn nicht. Funde aus anderen Teilen des westlichen Kerngebiets legen nahe, dass dort Ende des 10. Jahrhunderts v. u. Z. eine Wiederbelebung stattfand. 926 v. u. Z. führte Scheschonq I., ein libyscher Kriegsherr, der den ägyptischen Thron erobert hatte, ein Heer durch Juda (den Süden des heutigen Israel und das Westjordanland). Offensichtlich wollte er das Ägyptische Reich in seiner alten Ausdehnung wiederherstellen. Scheschonq scheiterte, weiter nördlich jedoch mauserte sich eine noch größere Macht. Nach hundertjähriger Unterbrechung während des dunklen Zeitalters setzten 934 v. u. Z. unter König Assur-dan II. die assyrischen Aufzeichnungen wieder ein: Uns geben sie Einblicke in einen Gangsterstaat, gegen den die Zhou geradezu engelhaft erscheinen.

Assur-dan wird bewusst gewesen sein, dass sich Assyrien aus einer dunklen Zeit hervorarbeitete, denn er ließ berichten: »Ich brachte die erschöpften Völker Assyriens zurück, die angesichts von Mangel, Hunger und Hungersnot ihre Städte und Häuser verlassen hatten und in ein anderes Land gezogen waren. Ich siedelte sie in Städten und Häusern an …, und sie lebten dort in Frieden.«5 In mancher Hinsicht war Assur-dan ein altmodischer König, der sich selbst als irdischer Statthalter des assyrischen Schutzgottes Assur betrachtete, ganz so, wie es die mesopotamischen Könige 2000 Jahre lang gehalten hatten. Allerdings vollzog Assur während des dunklen Zeitalters einen Imagewechsel und wurde zum wütenden Gott. Zu einem sehr wütenden sogar, denn er war ein hoher Gott, und die meisten Sterblichen wollten das einfach nicht begreifen. Aber sie sollten das lernen, Assur-dan wollte dafür sorgen, und er verwandelte die Welt in Assurs Jagdgründe. Und wenn er reich wurde, indem er für Assur jagen ging, umso besser.

Im assyrischen Kernland befahl der König über eine kleine Beamtenschaft und ernannte Gouverneure, Söhne des Himmels genannt, die er mit großen Ländereien und Arbeitskräften ausstattete. Das waren High-End-Praktiken, die einem Herrscher des internationalen Zeitalters gut angestanden hätten, doch verfügte der assyrische König nur über Low-End-Quellen, um seine Macht zu unterfüttern. Statt bei den Assyrern Steuern einzuziehen und damit ein Heer zu finanzieren, das die Jagd für Assur besorgen konnte, verließ sich der König auf die Söhne des Himmels: Sie mussten die Soldaten stellen, und er belohnte sie – so wie die Zhou ihre Lehnsfürsten – mit Kriegsbeute, erlesenen Geschenken und einem Platz in den königlichen Zeremonien. Die Söhne des Himmels nutzten ihre Stellung, um eine 30-jährige Amtszeit herauszuholen, was darauf hinauslief, dass ihre Lehen erblich wurden und ihre Arbeiter zu Leibeigenen.

|235|Damit waren die assyrischen Könige, wie die Zhou-Herrscher auch, Geiseln der Lehnsfürsten, was nur so lange ohne Folgen blieb, wie sie Kriege gewannen. Die Söhne des Himmels stellten viel größere Heere als die Vasallen der Zhou-Könige (den königlichen Aufzeichnungen zufolge zählten sie im Jahr 870s v. u. Z. 50 000, im Jahr 845 über 100 000 Fußsoldaten, dazu Tausende von Streitwagen). Um diese Massen zu verpflegen und in Marsch zu setzen, brauchte es eine ausgefeilte Logistik, wofür die High-End-Bürokratie zu sorgen hatte.

Es ist nicht weiter überraschend, dass es die kleineren und schwächeren Nachbarn Assyriens vorzogen, Schutzgeld zu bezahlen; sie wollten einfach nicht erleben, dass ihre Städte brannten und sie selbst gepfählt würden. Ein Angebot der Assyrer konnte man einfach nicht ausschlagen, umso weniger, als die Assyrer willfährige lokale Herrscher häufig im Amt ließen und sie nicht, wie die Zhou, durch Kolonialherren ersetzten. Besiegte Könige konnten von ihrer Niederlage sogar profitieren, denn wenn sie Assyrien für den nächsten Krieg Soldaten stellten, bekamen auch sie einen Teil der Beute.

Natürlich hätten solche Marionettenkönige auch wieder abspringen können, also wurden ihre Seelen mit heiligem Terror gebunden. Wer sich den Assyrern unterwarf, musste Assur zwar nicht anbeten, aber doch anerkennen, dass dieser Gott im Himmel herrschte und den anderen lokalen Göttern befahl, was diese zu tun hatten. Damit war eine Rebellion nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein religiöses Vergehen gegen Assur, was den Assyrern natürlich keine andere Wahl ließ, als die Rebellen so grausam wie möglich zu bestrafen. Assyrische Könige schmückten ihre Paläste mit Reliefdarstellungen entsetzlicher Brutalitäten, und ihre Freude an der Auflistung von Massakern muss lähmend gewesen sein. Hier ein Text, in dem Assur-narsipal II. schildert, wie Aufständische um 870 v. u. Z. bestraft wurden:

Ich errichtete einen Turm über dem Tor ihrer Stadt, und alle Häuptlinge, die sich gegen mich erhoben hatten, häutete ich und bedeckte den Turm mit ihrer Haut. Einige mauerte ich in den Turm ein, einige spießte ich auf Pfähle auf dem Turm und andere band ich an Brandpfähle rund um den Turm.

Viele der Gefangenen verbrannte ich mit Feuer und viele nahm ich als lebende Gefangene. Einigen schnitt ich Nasen, Ohren und Finger ab, vielen riss ich die Augen aus. Ich machte einen Haufen aus den Lebenden und einen anderen aus Köpfen, und ich hängte ihre Köpfe in die Baumstümpfe rings um die Stadt. Ihre Jünglinge und Jungfrauen verbrannte ich im Feuer. Zwanzig Männer fing ich lebend und mauerte sie in seinem Palast ein. … Den Rest der Krieger vernichtete ich durch Durst in der Wüste.6

Im 9. Jahrhundert v. u. Z. lief die politische Entwicklung in den östlichen und westlichen Kerngebieten in entgegengesetzte Richtungen: Das Herrschaftsgebiet der Zhou löste sich auf, dass Assyrische Reich dagegen entstand nach dem dunklen Zeitalter neu. In beiden Kerngebieten jedoch herrschte permanent Krieg. Die Städte, auch der Handel wuchsen, es entwickelten sich neue, unaufwändige Formen |236|der Staatsführung. Und im 8. Jahrhundert machten beide Gebiete die gleiche Erfahrung: Man entdeckte die Grenzen des Königtums auf die billige Tour.

Ein böser Wind, weiß ein altenglisches Sprichwort, ist der, der niemandem Gutes bringt. Zu keiner Zeit war das zutreffender als um 800 v. u. Z., als kleine Schwankungen der Erdachse auf der ganzen Nordhalbkugel für kältere Winterstürme sorgte (Abbildung 5.4). Im westlichen Eurasien, wo im Winter vor allem Westwind herrscht, der vom Atlantik kommt, bedeutete dies mehr Regen. Für alle, die im Mittelmeerraum lebten, war das von Vorteil, denn hier starben die Menschen vor allem an Darminfektionen, deren Erreger in heißem trockenem Klima besonders gut gedeihen; zudem mussten die Ackerbauern stets befürchten, dass die Winterwinde nicht genügend Regen brignen würden. Kälte und Regen waren besser als Krankheit und Hunger.

Für die Menschen nördlich der Alpen jedoch, wo von feucht-kaltem Klima begünstigte Atemwegserkrankungen die Haupttodesursache und kurze sommerliche Wachstumsperioden das größte Problem für die Landwirtschaft waren, wirkten sich die neuen Wetterverhältnisse fatal aus. Mit dem Klimawandel zwischen 800 und 500 v. u. Z. sanken die Bevölkerungszahlen in Nord- und Westeuropa, stiegen aber im Mittelmeerraum.

In China wehen Winterwinde hauptsächlich von Sibirien her, sodass das Klima mit den stärkeren Winden trockener und kälter wurde. Vermutlich erleichterte dies den Ackerbau am Jangtse und Gelben Fluss, weil die Überschwemmungen abnahmen; jedenfalls wuchs die Bevölkerung in beiden Flusstälern weiterhin. In den trockenen Hochebenen nördlich des Gelben Flusses jedoch wurde das Leben härter.

Innerhalb dieser groben Muster gab es natürlich unzählige lokale Varianten, aber das Hauptergebnis des Klimawandels unterschied sich nicht von dem in früheren Epochen (wie in Kapitel 4 beschrieben). Gleichgewichte innerhalb einzelner Regionen und zwischen ihnen verschoben sich, die Menschen mussten darauf reagieren. Raymond Bradley, der Autor eines Standardlehrbuchs der Paläoklimatologie, hat zu dieser Epochen geschrieben: »Fände eine solche Störung des Klimasystems heute statt, wären die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen schlicht katastrophal.«7

Im Osten wie im Westen mussten, als die Bevölkerung wuchs, mehr Menschen von der gleichen Anbaufläche leben. Das führte zu Konflikten, aber auch zu Innovationen. Beides konnte positiv sein für die Herrschenden. Mehr Konflikte hieß: mehr Möglichkeiten, Freunden beizuspringen und Feinde zu strafen; mit mehr Innovationen wiederum ließ sich mehr Reichtum generieren. Und der Motor hinter beidem – das Wachstum der Bevölkerung – bedeutete mehr Arbeiter, mehr Krieger, mehr Beute.

Abbildung 5.4: Kalte Winterwinde

Klimawandel zu Anfang des 1. Jahrtausends v. u. Z.

In den Genuss solcher Vorteile konnten nur Könige kommen, die die Macht behielten; das aber war gerade ein Problem für die Low-End-Könige des 8. Jahrhunderts v. u. Z. Die großen Gewinner, diejenigen, die am richtigen Ort saßen, um die neuen Möglichkeiten zu nutzen, waren häufig lokale Bosse – Gouverneure, Lehnsfürsten, Garnisonskommandeure –, von denen die Low-End-Könige abhängig waren, wenn sie ihre Dinge geregelt haben wollten. Es waren also schlechte Zeiten für Könige.

Um 770 v. u. Z. büßten die Könige in beiden Kernregionen die Macht über ihre Vasallen ein. Der ägyptische Staat, seit 945 v. u. Z. mehr oder weniger geeint, zerbrach 804 v. u. Z. in drei Fürstentümer und löste sich bis 770 v. u. Z. in ein Dutzend praktisch unabhängiger Herzogtümer weiter auf. In Assyrien musste Schamschi-Adad V. 823 v. u. Z. um den Thron kämpfen, verlor dann aber die Macht über Vasallenkönige und Statthalter. Einige Söhne des Himmels führten sogar Kriege auf eigene Rechnung. Assyriologen nennen die Jahre zwischen 783 und 744 v. u. Z. »das Intervall«, eine Zeit, in der Könige wenig zählten, Aufstände an der Tagesordnung waren und die Statthalter taten, was sie wollten.

Ein goldenes Zeitalter also für lokale Adlige, kleine Fürsten und kleine Stadtstaaten. Am interessantesten ist dabei Phönizien, jene Kette von Städten entlang der Küste des heutigen Libanon, die als Zentren des Zwischenhandels die Waren zwischen Ägypten und Assyrien umschlugen und mit dem Wiedererwachen des westlichen Kerngebiets im 10. Jahrhundert aufblühten. Ihr Reichtum weckte die |238|Begehrlichkeiten der Assyrer, und seit 850 mussten die Phönizier Schutzgeld zahlen. Einigen Historikern zufolge ist das der Grund, der die Phönizier zu ihren Unternehmungen im Mittelmeerraum getrieben habe; andere halten Bevölkerungswachstum und den Sog neuer Märkte für entscheidender. Wie auch immer, um 800 v. u. Z. jedenfalls fuhren phönizische Schiffe weit umher, auf Zypern entstanden Handelsniederlassungen, auf Kreta sogar ein kleines Heiligtum. Um 750 v. u. Z. konnte der griechische Dichter Homer sicher davon ausgehen, dass seine Zuhörer die Phönizier kannten und ihnen, den »Ränkevollen«, misstrauten: »Dorthin kamen Föniker, der Seefahrt kundige Männer, / Gaudieb’, allerlei Tand mitbringend im dunklen Meerschiff.«8

Am schnellsten von allen jedoch wuchs die griechische Bevölkerung, und darbende Griechen versuchten, es den phönizischen Entdecker gleichzutun. Um 800 v. u. Z. brachten unbekannte Händler griechische Keramik nach Süditalien, um 750 v. u. Z. siedelten Griechen und Phönizier dauerhaft im westlichen Mittelmeerraum (vgl. Abbildung 5.3). Beide Völker bevorzugten gute Häfen mit Zugang zu Flüssen, die dann auch Märkte im Binnenland erschlossen; die Griechen aber, die sehr viel zahlreicher in die Fremde zogen als die Phönizier, siedelten auch Bauern an und sicherten sich die besten Böden im Küstenbereich.

Manchenorts leisteten eingeborene Völker Widerstand. Einige von ihnen, etruskische und sardische Stämme in Italien etwa, lebten bereits selbst in Städten und kannten auch den Fernhandel, bevor die griechischen Kolonisten eintrafen. Nun begannen auch andere Stämme, Städte und Monumente zu errichten, sich in Low-End-Staaten zu organisieren und die Landwirtschaft zu intensivieren. Sie legten sich auch Alphabete nach dem Vorbild der Griechen zu, die das ihre zwischen 800 und 750 v. u. Z. von den Phöniziern übernommen hatten. Diese Alphabete waren leichter zu lernen und zu schreiben als die meisten der älteren Schriften. Für die hatten die Gelehrten Hunderte von Zeichen kennen müssen, die jeweils eine aus Konsonanten und Vokal gebildete Silbe darstellten, ganz zu schweigen von den ägyptischen Hieroglyphen oder der chinesischen Zeichenschrift, die Tausende von Zeichen kannten, die jedes für ein eigenes Wort standen. Man kann davon ausgehen, dass im 5. Jahrhundert v. u. Z. zehn Prozent der athenischen Männer einfache Sätze lesen oder ihren Namen schreiben konnten – ein weit größerer Anteil als damals irgendwo sonst im Osten oder Westen.

Über die Ausbreitung der Städte und Staaten, des Handels und der Schrift im Europa des 1. Jahrtausends v. u. Z. wissen wir sehr viel mehr als über die Verbreitung der Ackerbaukultur in den vier oder fünf Jahrtausenden zuvor (was ich in Kapitel 2 erörtert habe). Die Streitigkeiten über das, was wirklich geschah, sind sich jedoch für beide Epochen eigentümlich ähnlich. Einige Archäologen behaupten, dass die Kolonisierung vom östlichen Mittelmeer aus im Verlauf des 1. Jahrtausends v. u. Z. Auslöser war für den Aufstieg weiter westlich gelegener Städte und Staaten. Andere entgegnen dem, die eingeborenen Völker hätten ihre eigenen Gesellschaften im Widerstand gegen diese Kolonisierung verändert. Die |239|wechselseitigen Vorhaltungen wirken jedoch ziemlich zahm verglichen mit der Wut, welche die Archäologie Israels hervorbringt (soweit ich weiß, hat in diesem Streit noch niemand einen Leibwächter gebraucht), doch angesichts der Gepflogenheiten klassischer Gelehrsamkeit muss man wohl auch diese Kontroverse als bitter und heftig bezeichnen.

Auch ich habe mich in diesen Streit verwickeln lassen, und um etwas zur Klärung beitragen zu können, habe ich meine Sommer von 2000 bis 2006 an der Grabungsstätte Monte Polizzo1* auf Sizilien verbracht. Es war dies eine einheimische Stadt, die zwischen 650 und 525 v. u. Z. von den Elymern besetzt wurde. Sie war den phönizischen und griechischen Kolonien so sehr benachbart, dass wir deren Stätten von der Spitze unseres Hügels aus sehen konnten – eben das macht Monte Polizzo zum idealen Testfall für die Frage Kolonisierung vs. indigene Entwicklung und die konkurrierenden Theorien über den Auslöser des Aufbruchs am Mittelmeer. Und nach sieben Sommern mit Pickel, Kelle, Sieb, nach endlosem Zählen, Wiegen, nach viel zu viel Pasta sind wir zu dem Schluss gekommen: Es war von beidem etwas.

Zugegeben, das klingt nicht viel anders als das, was Archäologen über die Verbreitung der Ackerbaukultur tausend Jahre zuvor in Erfahrung gebracht haben. In beiden Fällen nahm die gesellschaftliche Entwicklung sowohl im Kerngebiet als auch in den angrenzenden Peripherien zu. Händler und Kolonisten, ob herausgedrängt durch Rivalen oder angezogen von lockenden Möglichkeiten, verließen den Kern, einige Stämme in den Peripherien ahmten die Praktiken der Kerngebiete aktiv nach oder schufen unabhängig von diesen eigene Formen. Im Ergebnis verbreiteten sich höhere Stufen gesellschaftlicher Entwicklung vom Kern nach außen, überlagerten ältere Systeme und wurden in diesem Prozess transformiert, weil Menschen der Peripherie ihre eigenen Tricks und Kniffe beisteuerten und in den Genuss der Vorteile ihrer Rückständigkeit kamen.

Eindeutig waren am Monte Polizzo lokale Initiativen bedeutsam. Zunächst müssen wir davon ausgehen, dass unsere Stätte durch andere Elymer aus Segesta zerstört wurde, die im 6. Jahrhundert v. u. Z. ihren eigenen Stadtstaat gründeten. Doch auch die Ankunft griechischer Kolonisten veränderte die Dinge, denn zum einen war die Entstehung des Staates von Segesta eine Antwort auf die griechische Landnahme, zum anderen diente die griechische Kultur als Vorbild. Adlige aus Segesta mühten sich, als ernsthafte Rivalen der Griechen aufzutreten, und zu diesem Zweck übernahmen sie griechische Praktiken. So bauten sie um 430 v. u. Z. einen derart |240|perfekten Tempel im griechischen Stil, dass viele Kunsthistoriker denken, die Leute von Segesta könnten nur die Baumeister angeheuert haben, die den Pathenon in Athen entworfen hatten. Auch in die griechische Mythologie fügten sich die Bewohner von Segesta ein, indem sie (wie übrigens auch die Römer) behaupteten, Nachkommen des Aeneas zu sein, des Flüchtlings aus Troja. Im 5. Jahrhundert v. u. Z. konnten es einige Stadtkolonien im westlichen Mittelmeerraum wie Karthago (eine phönizische Gründung) oder Syrakus (von Griechen gegründet) mit jeder anderen und älteren Stadt im Kerngebiet aufnehmen. Die gesellschaftliche Entwicklung bei den Etruskern lag nicht weit zurück, und hinter diesen folgten ohne großen Abstand die Elymer und Dutzende vergleichbarer Gruppen und Stämme.

Ein ziemlich ähnliches Zusammenwirken von Staatszusammenbruch im Kern und Expansion an der Peripherie entfaltete sich auch im Osten, als die Bevölkerung dort zu wachsen begann. Um 810 v. u. Z. verlor der Zhou-König Xuan die Macht über seine Lehnsfürsten, die, je reicher und stärker sie wurden, desto weniger einsahen, warum sie mit ihm kooperieren sollten. Seine Hauptstadt in der Ebene von Zhou schlitterte in interne Konflikte, Angreifer aus dem Nordwesten stießen plündernd tief in sein Reich vor. Als Xuans Sohn You 781 v. u. Z. den Thron erbte, suchte er den Niedergang aufzuhalten. Offenbar führte er einen Entscheidungskampf mit den abtrünnigen Vasallen und den zu mächtig gewordenen Ministern seines Vaters herbei, die sich mit Yous Erstgeborenem und dessen Mutter verschworen haben könnten.

An diesem Punkt sinkt die Darstellung in eine jener Volkserzählungen ab, von denen es unter unseren antiken Quellen so viele gibt. Sima Qian, der große Historiker aus dem 1. Jahrhunderts v. u. Z., erzählt die bizarre Geschichte eines frühen Zhou-Königs, der einst eine tausend Jahre alte Schachtel mit Drachenspeichel öffnete, der daraufhin ein schwarzes Reptil entstieg. Aus Gründen, die Sima Qian im Dunkeln lässt, reagierte der König darauf, indem er einige Palastdamen nackt vor dem Ungeheuer tanzen ließ und es seinerseits anbrüllte. Statt Reißaus zu nehmen, schwängerte es eine der Frauen, die eine Drachentochter gebar, diese aber im Stich ließ. Ein anderes Paar, das aus der Hauptstadt floh, um des Königs Wut wegen einer völlig anderer Angelegenheit zu entgehen, brachte dieses Schlangenkind nach Bao, in einen der rebellischen Vasallenstaaten des Zhou-Reiches.

Das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass die Leute von Bao 780 v. u. Z. versucht haben, König You eine Abmachung schmackhaft zu machen, indem sie ihm das Schlangenkind – inzwischen zu einer wunderschönen jungen Frau namens Bao Si herangewachsen – als Konkubine zukommen ließen. You war äußerst glücklich darüber, und im folgenden Jahr gebar ihm Bao Si einen Sohn. Offenbar war dies der Grund, aus dem You entschlossen war, seinen Erstgeborenen und seine erste Frau loszuwerden.

Alles ging gut für You, bis sein ins Exil getriebener Sohn 777 v. u. Z. in einen anderen unruhigen Vasallenstaat der Zhou floh und sich Yous oberster Minister dort mit ihm vereinte. Daraufhin schloss eine Reihe von Vasallenstaaten ein |241|Bündnis mit einem Volk im Nordwesten, das die Zhou »Rong« nannten: »feindliche Fremde«.

All das aber kümmerte König You nicht, seine ganze Aufmerksamkeit galt einem viel näher liegenden Problem: Wie konnte er Bao Si zum Lachen bringen? (Offenbar war sie, vielleicht kein Wunder bei ihrer Herkunft, humorlos.) Nur ein Mittel schien zu helfen. Yous Vorgänger hatten im ganzen Land Alarmfeuertürme errichten lassen, sodass im Falle eines Angriffs der Rong die Lehnsfürsten mit Trommeln und Signalfeuern alarmiert werden konnten, um mit ihren Gefolgsleuten zur Rettung des Königs herbeizueilen. Bei Sima Qian heißt es:

König You entzündete die Alarmfeuer und schlug die große Trommel. Weil die Feuer aber nur entzündet wurden, wenn Eindringlinge ins Land kamen, eilten die vielen Fürsten alle herbei. Als sie kamen und es waren keine Eindringlinge weit und breit, da lachte Bao laut. Den König erfreute das, und er entzündete die Signalfeuer noch mehrere Male. Nachdem das aber nun kein verlässliches Zeichen mehr war, widerstrebte es den vielen Fürsten immer mehr, sich auf den Weg zu machen.9

König You war der »Junge, der Wolf schrie«, und es erging ihm wie der Fabelgestalt: Als die Rong und die rebellischen Shen 771 v. u. Z. tatsächlich angriffen, ignorierten die Lehnsfürsten die Alarmzeichen. Die Rebellen erschlugen You, brannten seine Hauptstadt nieder und hoben seinen Sohn mit dem Königsnamen Ping auf den Thron.

Man kann diese Geschichte nicht wirklich ernst nehmen, nach Ansicht vieler Historiker aber bewahrt sie Erinnerungen an reale Ereignisse. Danach hätten in den 770er Jahren v. u. Z. – im selben Jahrzehnt, in dem ägyptische und assyrische Herrscher Macht und Einfluss verloren – Bevölkerungswachstum, erstarkte Lokalfürsten, dynastische Politik und äußerer Druck in China zusammengewirkt und dem Königtum einen noch deutlicheren Rückschlag zugefügt.

Vielleicht wollten die Vasallen, die König You 771 v. u. Z. seinem Schicksal überließen, nur Stärke demonstrieren, Ping als Strohmann installieren und die Königsherrschaft weiter ignorieren. Ihre Entscheidung, ihre zeremoniellen Bronzegefäße im gesamten Tal des Wei zu vergraben, wo sie von Archäologen seit den 1970er Jahren in großen Mengen wieder ausgegraben werden, spricht dafür, dass sie eigentlich vorhatten zurückzukehren, sobald die Rong, mit ihrer Beute aus dem Palast beladen, wieder abgezogen wären. Sollten sie das tatsächlich erwartet haben, hätten sie sich gründlich verrechnet. Denn die Rong waren gekommen, um zu bleiben, und »die vielen Lehnsfürsten« mussten nun König Ping als Kopf einer Exilregierung in Luoyi, im Tal des Gelben Flusses, installieren.2* Doch zeigte |242|sich rasch, dass der Zhou-König, mochte er auch Sohn des Himmels sein, nun, da er seine Güter am Wei verloren hatte, machtlos war. Die Grafen von Zheng, die mächtigsten unter den »Vasallen«, erprobten alsbald, wie weit sie gehen konnten. Einer der Grafen nahm 719 v. u. Z. den Thronerben zur Geisel, ein anderer erschoss 707 v. u. Z. den König selbst mit einem Pfeil.

Ab 700 v. u. Z. spielte der Hof der Zhou für die Lehnsfürsten, für die Herzöge, Markgrafen, Grafen und Barone der ehemaligen Kolonien (nach einer antiken Quelle waren es damals 148) keine Rolle mehr. Die führenden »Vasallen« behaupteten zwar immer noch, sie handelten im Namen des Zhou-Königs, tatsächlich aber kämpften sie alle um die eigene Vorherrschaft und ohne ihren angeblichen Herrscher darum zu fragen. Sie schlossen nach Belieben Verträge und brachen sie wieder.

Zeitweise hatte Markgraf Huan von Qi Oberwasser und konnte 667 v. u. Z. seine Rivalen sogar zu einer Versammlung einberufen, wo sie ihn als ihren Führer bestätigten (und dann doch fortfuhren, ihn und alle anderen zu bekämpfen). Im nächsten Jahr brachte Huan den König dazu, ihn zum ba zu ernennen, zum »Oberherrn«, der (theoretisch) die Interessen von Zhou vertrat. Huan hatte seine starke Stellung dadurch erlangt, dass er schwächere Staaten vor den Angriffen »fremder« Völker schützte – im Norden die Rong und Di, im Süden als Man bekannte Stämme. Insgesamt aber führten dieser Kämpfe (sicher unbeabsichtigt) zum gleichen Ergebnis wie die phönizische und griechische Kolonisation des westlichen Mittelmeerraums: Die Rong, Di und Man wurden in die Kerngebiete hineingezogen, die durch diese Vorgänge deutlich expandierten.

Im 7. Jahrhundert v. u. Z. gewannen die Staaten an der nördlichen Grenze des Kerngebiets die Rong und Di als Bundesgenossen, was durch Heiraten zwischen den Herrscherhäusern bekräftigt wurde. Die Herrscher der Rong und Di wurden zu Experten der Zhou-Literatur, verbanden sich mit Grenzstaaten wie Qi, Jin und Qin, die damals rasch expandierten. Im Süden bildeten einige Stämme der Man, als sie im 7. Jahrhundert v. u. Z. mit Jin und Qi Krieg führten, ihren eigenen Staat Chu. Ab etwa 650 v. u. Z. war Chu vollberechtigtes Mitglied des Staatenverbundes und nahm an den Versammlungen teil. Deren Herrscher nun behaupteten – auch dies ganz ähnlich wie die Adligen aus Segesta oder Rom, die sich als Nachkommen von Aeneas bezeichneten –, ihr Staat sei, wie die anderen im östlichen Kerngebiet auch, ursprünglich eine Kolonie der Zhou gewesen. In Chu entwickelte sich um 600 v. u. Z. eine eigene materielle Kultur, in der sich Traditionen des Südens mit solchen des Kerngebiets verbanden.

583 v. u. Z. war Chu so mächtig geworden, dass sich der Staat Jin entschloss, Bündnisse mit anderen Man-Völkern zu schließen, um Chu in die Zange nehmen zu können. 506 v. u. Z. war einer der Verbündeten, der Staat Wu, stark genug, um das Heer von Chu vernichtend zu schlagen; und 482 v. u. Z. schließlich musste der Markgraf von Jin seinen Status als ba an den Vizegrafen Fuchai von Wu übergeben – der prompt ebenfalls seine Abkunft von den Zhou erklärte. Nun aber |243|stieg ein anderer Staat des Südens auf: Yue wurde zur führenden Macht. Seine Vizegrafen versuchten, Wu ideologisch zu übertrumpfen, und behaupteten ihre Abkunft von der ältesten aller Dynastien, nämlich von den Xia. Nach 473 v. u. Z., nachdem sich Vizegraf Fuchai von Wu erhängt hatte (während der Belagerung seiner Hauptstadt durch das Heer von Yue), übernahm der Vizegraf von Yue dessen Stellung als ba. Trotz aller politischen Zersplitterung hatte sich das östliche Kerngebiet nicht weniger dramatisch vergrößert als das westliche.

Die Jahre von 750 bis 500 v. u. Z. waren jener Wendepunkt, an dem die Geschichte gerade keine Wendung nahm. 750 v. u. Z. erreichte die gesellschaftliche Entwicklung im Westen wieder 24 Indexpunkte, damit den Stand vom Vorabend des großen Zusammenbruchs um 1200 v. u. Z.; um 500 v. u. Z. geschah das Gleiche im Osten. Und wie schon einmal um 1200 änderte sich auch nun wieder das Klima, die Völker begannen zu wandern, die Konflikte verschärften sich, alte Staaten zerfielen, neue Staaten drangen in die Kerngebiete vor. Ein erneuter Zusammenbruch wäre denkbar gewesen, stattdessen aber restrukturierten sich beide Kerngebiete, entwickelten ihre jeweiligen wirtschaftlichen, politischen und geistigen Ressourcen weiter, um mit den Problemen fertig zu werden, die sie bedrängten. Genau das lässt Abbildung 5.1 so nichtssagend erscheinen – und macht sie zugleich so interessant.

Was sich verändert hat, erkennen wir zuerst in Assyrien. Der Usurpator, der 744 v. u. Z. als Tiglat-Pileser III. den Thron bestieg, wirkte zunächst nicht anders als alle die Thronprätendenten, die seit den 780er Jahren v. u. Z. das gleiche Spiel versucht hatten. Tatsächlich aber katapultierte er den heruntergewirtschafteten Low-End-Staat Assyrien in weniger als 20 Jahren ans dynamische High-End. Und auf dem Weg dorthin verwandelte er sich auch selbst, wurde – wie ein Mafiapate, der die Gesetzlichkeit für sich entdeckt – vom Gangsterboss zum großen (wenn auch brutalen) König.

Tiglat-Pileser – und das war das Geheimnis seines Erfolgs – hielt die adligen Söhne des Himmels aus allem heraus, stellte stattdessen ein stehendes Heer auf, das nicht mehr von den Lehnsfürsten unterhalten wurde, sondern vom König selbst, auf den es auch eingeschworen wurde. Die überlieferten Texte sagen nichts darüber, wie im Einzelnen er das bewerkstelligte, es muss ihm aber gelungen sein, Kriegsgefangene in seinen Dienst zu zwingen. Wenn dieses Heer Schlachten gewann, beanspruchte Tiglat-Pileser die ganze Kriegsbeute für sich, um seine Truppen direkt zu bezahlen; er teilte nicht mehr mit den Lehnsfürsten. Auf dieses Heer gestützt, brach er die Macht des Adels. Er schwächte Spitzenposten, indem er sie untergliederte und teils auch mit gefangenen Eunuchen besetzte. Eunuchen hatten zwei Vorteile. Zum einen konnten sie ihre Posten nicht an Söhne vererben, |244|zum anderen wurden sie vom traditionellen Adel dermaßen verachtet, dass ihre Teilnahme an möglichen Rebellionen unwahrscheinlich war. Vor allem aber erweiterte Tiglat-Pileser enorm den Beamtenapparat, der den Staat lenkte, und auch hier überging er die alte Elite; seine Verwalter waren allein ihm ergeben.

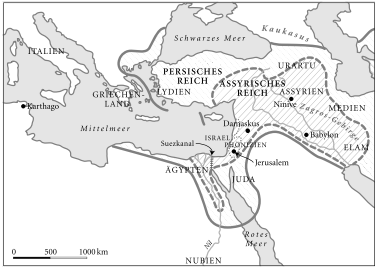

All das kostete Geld. Tiglat-Pileser musste also auch die Staatsfinanzen regeln. Statt Fremde zu erleichtern, indem er ab und an auftauchte und Zahlungen erzwang, bestand er auf regelmäßigen Kontributionen – meist in Form von Steuern. Machte ein Vasallenkönig Schwierigkeiten, wurde er durch einen assyrischen Statthalter ersetzt. 735 v. u. Z. etwa verbündete sich König Pekach von Israel mit Damaskus und andern syrischen Städten zu einer Steuerrevolte (Abbildung 5.5). Wie ein Wolf über eine Herde10 fiel Tiglat-Pileser über sie her, zerstörte 732 Damaskus, setzte einen Statthalter ein und annektierte die fruchtbaren Täler im Norden Israels. Pekachs unglückliche Untertanen ermordeten ihren König und hoben den pro-assyrischen König Hoschea auf den Thron.

Bis 727 v. u. Z. ging alles gut, dann starb Tiglat-Pileser. Hoschea, der glaubte, das neue assyrische System sterbe mit seinem König, verweigerte die Steuerzahlung, doch Tiglat-Pilesers Institutionen waren stark genug, um einen Wechsel an der Spitze zu überdauern. 722 verwüstete Assyriens neuer König Salmanassar V. (Šulmanu-asared) Israel, tötete Hoschea, setzte einen Statthalter ein und ließ die Israeliten zu Tausenden deportieren. Zwischen 934 und 612 v. u. Z. verschleppte oder vertrieb das Neuassyrische Reich etwa 4,5 Millionen Menschen aus ihren Siedlungsgebieten. Sie mussten als Söldner dienen, die Städte aufbauen und die Produktivität des Reiches steigern helfen: Flüsse eindeichen, Bäume pflanzen, Olivenhaine anlagen, Kanäle graben. Die Zwangsarbeit der Deportierten ernährte Ninive und Babylon, die beide, ältere Städte in den Schatten stellend, auf 100 000 Einwohner anschwollen und Ressourcen von überall her aufsaugten. Die gesellschaftliche Entwicklung ging steil nach oben. Um 700 v. u. Z. war Assyrien stärker als jeder andere historische Staat zuvor.

Hat Tiglat-Pileser den Gang der Geschichte beeinflusst, indem er einen Zusammenbruch im 8. Jahrhundert verhinderte? Früher antworteten Historiker darauf ohne zu zögern mit Ja, heute scheuen sie sich eher, dem Willen eines einzelnen Mannes so viel Macht zuzuschreiben. In diesem Fall haben sie sicher Recht. Tiglat-Pileser kannte keine Skrupel, er mag groß gewesen sein, einzigartig war er nicht. Überall im westlichen Kerngebiet des 8. Jahrhunderts v. u. Z. setzten Herrscher auf Zentralisierung, es schien das Heilmittel zu sein, um ihren Nöten zu wehren. Schon bevor Tiglat-Pileser in Assyrien die Macht ergriff, wurde Ägypten von Nubiern aus dem Gebiet des heutigen Sudan vereinigt, die in den folgenden 30 Jahren Reformen einleiteten, die auch die Zustimmung des Assyrers gefunden hätten. In den 710er Jahren v. u. Z. tat es ihnen sogar Hiskija (Ezechia), der König des kleinen Juda, gleich.

All das sieht nicht so sehr nach einem einsamen Genius aus, der den Lauf der Geschichte verändert hätte. Eher scheint es so gewesen zu sein, dass verzweifelte |245|Menschen jede neue Idee aufgriffen und ausprobierten und sich dann die jeweils beste Lösung durchsetzte. Zentralisieren oder untergehen – so standen die Zeichen. Herrscher, die in ihrem Reich lokale Machthaber nicht unter Kontrolle brachten, wurden von anderen überrannt, denen dies gelang. So sah sich etwa Hiskija angesichts des bedrohlichen Assyriens gezwungen, sein Reich Juda zu stärken. Allerdings vergebens: 701 v. u. Z. wurde es von Sanherib geplündert, das Volk verschleppt. Nur Jerusalem blieb verschont, sei es, weil der Engel des Herrn, wie es in der Bibel heißt, Tausende von Assyrern erschlug; sei es, weil Hiskija, wie Sanheribs Annalen überliefern, bereit war, mehr Steuern zu zahlen.

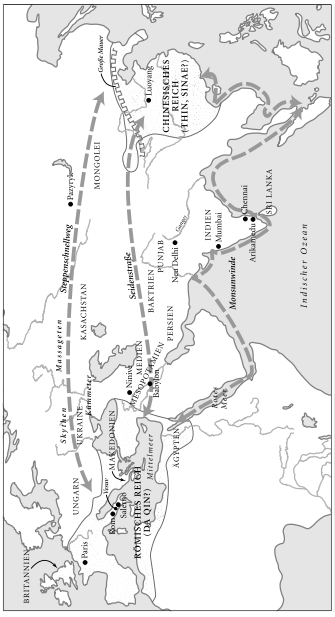

Abbildung 5.5: Die ersten High-End-Imperien

Die gestrichelte Linie zeigt die größte Ausdehnung des Assyrischen Reiches, die geschlossene die des Persischen Reiches, um 490 v. u. Z.

Wie auch immer, sein Sieg konfrontierte Sanherib mit einer bitteren Einsicht: Durch jeden Krieg, den Assyrien gewann, schuf sich das Reich neue Feinde. Als Tiglat-Pileser Anfang der 730er Jahre v. u. Z. Nordsyrien annektiert hatte, verbanden sich Damaskus und Israel gegen ihn; als Salmanassar V. zwischen 732 und 722 v. u. Z. beide eroberte, wurde Juda zur neuen Front; und indem er 701 v. u. Z. Juda unter seinen Willen beugte, wurde Ägypten zu einer Bedrohung, bis die Assyrer in den 670er Jahren v. u. Z. schließlich auch das Nil-Tal überrannten. Ägypten jedoch erwies sich als zu weit vom Kernland entfernt. Als sich die Assyrer nach zehn Jahren wieder zurückzogen, drohten dem Reich Probleme an allen Grenzen. Nachdem sie Urartu, den Hauptfeind im Norden, geschlagen hatten, waren |246|die Assyrer verheerenden Überfällen kaukasischer Völker ausgesetzt. Die Plünderung Babylons, des Hauptfeindes im Süden, führte zum Krieg mit dem weiter südwestlich gelegenen Elam. Und als sie auch dieses Reich in den 640er Jahren v. u. Z. zerstört hatten, hatten die Meder in den Bergen von Zagros freie Bahn und wurden zu einer Bedrohung, die es Babylon erlaubte, seine Kraft zurückzugewinnen.

In seinem einflussreichen Buch Aufstieg und Fall der großen Mächte hat der Historiker Paul Kennedy dargestellt, dass die Notwendigkeit, Kriege zu führen, die neuzeitlichen europäischen Mächte in den letzten 500 Jahren überbeanspruchte, ihre Stärke also untergrub, bis sie schließlich kollabierten. So auch das Neuassyrische Reich. Es schaffte den Sprung zum High-End-Staat mit kontinuierlichen Einnahmen, stehendem Heer und Beamtenapparat, besiegte alle seine Rivalen – und wurde schließlich zum Paradebeispiel dafür, wie ein Imperium sich übernehmen kann. 630 v. u. Z. befand es sich an allen Grenzen auf dem Rückzug, 612 v. u. Z. plünderte ein Bündnis von Medern und Babyloniern Ninive und teilte das Reich auf.

Assyriens abrupter Zusammenbruch wiederholt ein Muster, das wir bereits in Kapitel 4 betrachtet haben: Kriegerische Aufstände vergrößern ein Kerngebiet, indem zuvor periphere Völker die Möglichkeit erhalten, in jenes vorzustoßen. Das Reich der Meder übernahm viele der assyrischen Institutionen und Verfahrensweisen, Babylon wurde wieder zur Großmacht und Ägypten versuchte, sein Einflussgebiet an der Levante wieder aufzubauen. Außerdem hielt das Gerangel um das assyrische Fell die expansive Dynamik in Gang. Mit der Zentralisierung des Mederreichs wurde ein weiteres peripheres Volk, die Perser aus dem Südwesten des heutigen Iran, zu einer gefährlichen Macht. Schließlich konnte der persische Kriegsherr Kyros II. die Meder – begünstigt durch deren innere Konflikte – 550 v. u. Z. unterwerfen.1*

Wie zuvor die assyrischen glaubten auch die persischen Könige, im göttlichen Auftrag zu handeln. Ihrer Vorstellung nach repräsentierte ihre Dynastie, die Achämeniden, die irdischen Interessen von Ahura Mazda, dem Gott des Lichts und der Wahrheit, in dessen ewigem Kampf gegen das Dunkel und das Böse. Die Götter anderer Völker, so redeten sich die Achämeniden ein, sähen die Gerechtigkeit dieses Kampfs und wollten ihren Sieg. Als Kyros 539 v. u. Z. Babylon erobert hatte, ließ er (offenbar allen Ernstes) verkünden, er habe dies getan, um die babylonischen Götter von den verdorbenen Herrschern zu befreien, die sie vernachlässigt hätten. Als er die Befreiung dadurch vollendete, dass er den Juden gestattete, nach Jerusalem zurückzukehren, und damit deren seit 586 v. u. Z. währende Gefangenschaft beendete, bestätigten sogar die Autoren der hebräischen Bibel Kyros’ |247|hohe Meinung von sich selbst. Ihr eigener Gott nenne Kyros »meinen Hirten«: »Alles, was ich will, wird er vollenden.« An der rechten Hand habe er ihn gefasst, »um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen«11.

Kyros führte seine Armeen bis zur Ägäis und in die Grenzgebiete des heutigen Kasachstans, Afghanistans und Pakistans. Sein Sohn Kambyses II. eroberte und besetzte Ägypten. 521 v. u. Z. aber, mit einer Intrige, die nicht weniger bizarr ist als die von Sima Qian erzählten Episoden, kam Dareios I., ein entfernter Verwandter, auf den Perserthron. Bei Herodot heißt es, Kambyses sei, einen Traum falsch deutend, davon ausgegangen, dass sich sein Bruder Smerdis gegen ihn verschworen habe, und habe diesen heimlich umbringen lassen. Zu Kambyses’ Schrecken jedoch gab ein Priester – der zufällig ebenfalls den Namen des Toten trug und ihm auch wie aus dem Gesicht geschnitten schien – vor, der wahre Smerdis zu sein, und übernahm den Thron. Kambyses sprang aufs Pferd, um von Ägypten aus zurück in seinen Palast zu eilen und den Betrug aufzudecken (und damit wohl auch den Mord an seinem eigenen Bruder). Unglücklicherweise jedoch stach er sich selbst in den Oberschenkel und starb. Inzwischen war der Betrug des falschen Smerdis aufgeflogen, denn eine der Frauen des echten hatte entdeckt, dass jenem die Ohren fehlten. (Sie waren ihm einige Zeit zuvor als Strafe abgeschnitten worden.) Sieben Adlige ermordeten den falschen Smerdis und veranstalteten anschließend eine Wette um den Thron. Jeder sollte mit seinem Pferd zu einem vereinbarten Ort reiten, und wessen Tier nach Sonnenaufgang als Erstes wieherte, sollte König werden. Dareios gewann (natürlich mit einem Trick).

Wie sich herausstellte war diese Art, einen König zu wählen2*, so gut wie jede andere auch, denn Dareios I. erwies sich rasch als neuer Tiglat-Pileser. So nachhaltig steigerte er die Einnahmen aus seinem Reich mit vielleicht 30 Millionen Untertanen, dass die Perser, wie Herodot berichtete, »sagen, dass Dareios ein Geschäftsmann war …, weil er bei allem auf Geld und Gewinn sah.«12

Dareios folgte den Geldquellen, und das zog ihn nach Westen, wo die steigende gesellschaftliche Entwicklung den Mittelmeerraum erneut belebte. Um 500 v. u. Z. hatten Kaufleute, die eher auf eigene Rechnung Handel trieben als für Paläste und Tempel, für ein pulsierendes Wirtschaftsleben gesorgt, wodurch die Transportkosten übers Meer dermaßen sanken, dass sich auch mit Massengütern wie Lebensmitteln und nicht nur mit Luxuswaren Profite erzielen ließen. Hundert Jahre zuvor hatten die Lydier in Westanatolien damit begonnen, Metallstücke zu stempeln und so deren Gewicht zu garantieren, und in den Tagen des Dareios war die Neuerung der Münzprägung weit verbreitete Praxis geworden und hatte den Handel nochmals beschleunigt. Der Lebensstandard stieg: Um 400 v. u. Z. konnte der Durchschnittsgrieche zwischen 25 und 50 Prozent mehr konsumieren |248|als seine Vorgänger 300 Jahre zuvor. Die Häuser wurden größer, die Lebenserwartung stieg.

Dareios zapfte das mediterrane Wirtschaftsleben an, indem er Phönizier anheuerte, die Persiens erste Flotte bemannten, einen »Suezkanal« anlegen ließ, der Mittelmeer und Rotes Meer miteinander verband, und versuchte, die griechischen Städte unter seine Macht zu bekommen. Herodot zufolge schickte er auch Spione los, die Italien auskundschaften sollten, und überlegte sogar, Karthago anzugreifen.

486 v. u. Z., im Todesjahr Dareios’, lag die gesellschaftliche Entwicklung im Westen gut zehn Prozent über den 24 Indexpunkten, die sie um 1200 v. u. Z. erreicht hatte. Die Erträge aus dem Bewässerungsfeldbau in Ägypten und Mesopotamien waren stetig gestiegen; Babylon hatte 150 000 Einwohner (die Stadt war, Herodot zufolge, so groß, dass die Nachricht, Kyros habe sie erobert, Tage brauchte, bis sie alle Viertel erreicht hatte). Die Soldaten der Perser waren so zahlreich, dass sie (wiederum laut Herodot) ganze Flüsse leer tranken. Vielleicht einer von zehn Athenern konnte damals seinen Namen schreiben.

Auch im Osten erreichte die gesellschaftliche Entwicklung die 24-Punkt-Marke. Die Staaten durchliefen die gleichen Prozesse der Restrukturierung und Zentralisierung, die der Westen im 8. Jahrhundert erlebt hatte. Der Zusammenbruch der Zhou-Herrschaft seit 771 v. u. Z. hatte sich für die Herrscher früherer Vasallenstaaten als zweischneidige Angelegenheit erwiesen. Sie hatten nun die Freiheit, Kriege mit ihren Rivalen zu führen, was sie mit Hingabe taten. Doch war dies nicht das Ende der Verfallsprozesse. Herzöge und Grafen, die früher ungebärdige Vasallen waren, die sich den Zhou einerseits verpflichtet fühlten, aber andererseits auch wussten, dass deren Könige von ihren Truppen abhängig waren, erlebten nun, dass ihre eigenen Adligen und Grundherren nicht weniger ungebärdig waren als sie selbst. Um sie auszubooten, verpflichteten die Exvasallen Fremde für Staats- und Heeresdienste, so wie das auch Tiglat-Pileser III. tat, der sein Heer mit Kriegsgefangenen bemannte. Vier große Reiche an den Grenzen der Zhou-Welt (Jin, Qi, Chu und Qin; vgl. Abbildung 5.2) gewannen im 7. Jahrhundert genau dadurch an Stärke.

Bereits 690 v. u. Z. führte Chu – ein Staat, der weniger an aristokratische Traditionen gebunden war als die Staaten am Gelben Fluss – neue Verwaltungsbezirke ein, deren Gouverneure dem Palast direkt unterstanden. Andere Staaten folgten. In den 660er Jahren v. u. Z. versuchte es Xian, der Herrscher von Jin, mit einer drastischeren Methode: Er ließ die Oberhäupter der führenden Familien des Landes umbringen und ernannte Minister, die, wie er hoffte, fügsamer waren. Auch das machten andere Staaten nach. 594 v. u. Z. entdeckte Markgraf Xuan von Lu einen anderen Weg, die Adligen seines Landes zu umgehen. Er hob die Arbeitspflichten der Bauern auf und gab ihnen damit faktischen Anspruch auf das Land, das sie bearbeiteten. Dafür mussten die Bauern Kriegsdienst leisten und Steuern direkt an den Hof entrichten. Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass andere Staaten sich beeilten, diesen Weg ebenfalls einzuschlagen.

|249|Modernisierende Herrscher stellten größere Armeen auf, fochten härtere Kriege aus und zogen Nutzen aus einem wirtschaftlichen Wachstum, das dem im Westen glich. Bauern waren eher bereit, die Bodenerträge zu steigern, wenn das Land ihnen gehörte. Sie züchteten bessere Getreidepflanzen und investierten in Pflüge, vor die sie Ochsen spannten. Agrarwerkzeuge aus Eisen setzten sich durch, und im 5. Jahrhundert v. u. Z. lernten die Schmiede mit dem Blasebalg umzugehen, sodass sie Temperaturen von 1500° Celsius erreichen konnten, bei denen sich Eisen schmelzen und gießen lässt.3* Handwerker aus Wu experimentierten auch schon mit dem Kohlenstoffgehalt des Eisenflusses, um Stahl zu produzieren.

Die Städte blühten – Linzi in Lu hatte um 500 v. u. Z. vermutlich 50 000 Einwohner –, und wie im Westen ermutigte der Bedarf der Städter private Kaufleute, auch mit Nahrungsmitteln zu handeln. 625 v. u. Z. schaffte ein Minister aus Lu die Grenzkontrollposten ab, um den Handel zu erleichtern. Der Warenverkehr über Wasserstraßen florierte. In Jin und am Hof der Zu in Luoyi wurden Bronzemünzen eingeführt, unabhängig von deren Erfindung im Westen. In einer weiteren Parallele zum Westen stiegen die Lebensstandards, allerdings auch die Ungleichheit. Ebenfalls stiegen die Steuersätze, von zehn Prozent zu Anfang des 6. Jahrhunderts auf 20 Prozent ein Jahrhundert später. Der Adel ließ sich Eishäuser in seine Paläste bauen, die Bauern verschuldeten sich.

Mit Beginn des wirtschaftlichen Wachstums im Westen, im 6. Jahrhundert v. u. Z., hatten die Könige ihre Macht bereits wiedererlangt. Im Osten dagegen verschärfte das Wachstum deren Probleme, weil die Minister, die die streitsüchtigen Lehnsfürsten ersetzt hatten, ebenfalls aus mächtigen Familien stammten. Ihre Stellung erlaubte es ihnen oft besser als ihren Herren, die Früchte des Wachstums zu ernten, und so wurden sie meist zu Rivalen. 562 v. u. Z. stellten drei Ministerfamilien den Markgrafen von Lu praktisch kalt, in den 480er Jahren übernahmen sie den Staat. In Jin führten die Minister 50 Jahre lang einen Dreifronten-Bürgerkrieg, bis der Staat 453 v. u. Z. aufgeteilt wurde.

Zu dieser Zeit jedoch hatten die Herrscher (beziehungsweise die Minister, die deren Macht usurpiert hatten) eine Lösung gefunden. Wenn adlige Minister ebenso schwer zu lenken waren wie die Aristokraten, die sie ersetzt hatten, warum dann nicht Verwalter und Beamte außerhalb des eigenen Landes suchen? Diesen angestellten Fachleuten, die shi genannt wurden (meist mit »Hofbeamter« übersetzt), fehlten politische Verbindungen, sie konnten also nicht zu Rivalen werden. Viele stammten sogar aus einfachen Verhältnissen, darum vor allem hatten sie ja nach bezahlter Arbeit gesucht. Der immer häufigere Einsatz der shi zeigt zweierlei: zum einen die Zentralisierung der Macht, zum anderen, wie verbreitet die Fähigkeit des Schreibens und Lesens war. Tausende shi hantierten in stillen |250|Schreibzimmern der Verwaltung mit ihren Schriftrollen und zählten Bohnen, Tausende zogen von Land zu Land, so wie die Stellen sich anboten.

Einige Glückpilze unter den beamteten Schreiberlingen erregten die Aufmerksamkeit von Grafen oder Markgrafen und machten Karriere. In einem interessanten Kontrast zum Westen waren es diese Männer und weniger die Herrscher, die sie angestellt hatten, die zum Gegenstand der chinesischen Literatur dieser Zeit wurden. Als rechtschaffene Ratgeber halfen sie, den Wohlstand ihrer Herren zu steigern, indem sie diese auf dem Pfad der Tugend hielten. Der Zuozhuan, ein historischer Kommentar zu den ebenfalls historischen Frühlings- und Herbstannalen, ist voll solcher Charaktere. Mein Favorit ist Zhaodun, ein hoher Hofbeamter bei Ling, dem Herzog von Jin. Herzog Ling, heißt es im Zuozhuan mit einigem Understatement, »war kein rechter Herrscher. Von seiner Terrasse aus schoss er mit seiner Armbrust auf Menschen und beobachtete, wie sie vor den Bolzen flohen.4* Als sein Koch ein Gericht mit Bärentatzen servierte, das nicht richtig zubereitet war, tötete er ihn, stopfte den Leichnam in einen Behälter und ließ diesen von seinen Frauen durch den Audienzsaal tragen.«13

Zhaodun machte seinem Herzog derart heftige Vorhaltungen, dass Ling einen Mörder damit beauftragte, den lästigen Ratgeber zum Schweigen zu bringen. Als der Killer aber bei Morgengrauen in Zhaoduns Haus ankam, war der ehrenwerte shi bereits völlig angekleidet und saß in seinen Hofgewändern über seiner Arbeit. Schwankend zwischen dem Entsetzen, einen so guten Mann ermorden zu müssen, und der Scham, seinem Herrn ungehorsam zu sein, fand der Killer einen schicklichen Ausweg: Er beging Selbstmord, indem er seinen Kopf gegen einen Baum schlug.

Es folgen weitere Abenteuer. Der Herzog legte einen Hinterhalt, doch Zhaodun entkam, weil sein Gefolgsmann einen Kampfhund mit einem Schlag tötete und sich zudem herausstellte, dass einer von des Herzogs Soldaten der Mann war, den Zhaodun Jahre zuvor vor dem Hungertod gerettet hatte. Zuletzt, und wie in allen anderen Geschichten des Zuozhuan auch, ereilte den Herzog die verdiente Strafe, allerdings blieb Zhaodun – wie so häufig in diesen moralischen Texten – der Vorwurf nicht erspart, dies nicht verhindert zu haben.

Andere Herrscher (vermutlich solche mit besserem Betragen) prosperierten, und ihre Macht wuchs, wofür die im 5. Jahrhundert v. u. Z. veränderten Bauweisen sprechen. Die Zhou-Könige hatten sich Paläste auf Terrassen aus gestampfter Erde errichten lassen, die Fürsten nun bauten in die Höhe, bewegten sich also, |251|im Wortsinn, Richtung High-End. Ein Palast in Chu soll, so wird berichtet, auf einem 150 Meter hohen Podest gestanden und die Wolken berührt haben. Einen anderen, in Nordchina, nannte man den »Palast, der halben Wegs in den Himmel reicht«. Die Herrschenden ließen ihre Paläste auch befestigen, vermutlich fürchteten sie ihr eigenes Volk ebenso wie die Feinde aus anderen Staaten.

Um 450 v. u. Z. bewegten sich die Herrscher des Osten wie ihre Kollegen im Westen in Richtung High-End-Modell, erhoben Steuern, unterhielten stehende Heere und verwalteten diese umfangreichen Unternehmungen mit einer Beamtenschaft, die nur ihnen ergeben war und zugleich unabhängig genug, um auch den Tod ihrer Herren zu überdauern. Die Wirtschaft blühte, die gesellschaftliche Entwicklung hatte die 24-Punkt-Marke überschritten. Im Westen hatte sich das Kerngebiet ausgedehnt, und das Perserreich vereinte den größten Teil davon. Ähnliche Vorgänge zeichneten sich im Osten ab. Von den 148 Staaten, die 771 v. u. Z. aus dem Zusammenbruch des Reiches der Zhou hervorgegangen waren, waren um 450 v. u. Z. nur noch 14 übrig; und nur vier davon dominierten das Geschehen: Jin, Qi, Chu und Qin.

In Kapitel 4 habe ich mir vorgestellt, wie von Dänikens Weltraumbesucher um 1250 v. u. Z. vorausgesagt hätten, dass sich die Kerngebiete weiter ausdehnen und dass in beiden ein einziges Reich entstehen würde. Wären sie um 450 v. u. Z. zurückgekommen, sie hätten sich bestätigt fühlen können. Mit ihrer Voraussage lagen sie richtig, nur den Zeitplan hatten sie durcheinandergebracht.

Vielleicht hätten die Aliens auch mit einigem Interesse verfolgt, dass die Erdlinge offenbar keinen Gefallen mehr daran fanden vorzutäuschen, sie stünden in direktem Kontakt mit den Übermenschen. In den vier Jahrtausenden, in denen gottähnliche Könige herrschten, war die moralische Ordnung mit einer Kette von Zeremonien verankert worden. Diese Rituale hatten den niedrigsten Dorfbewohner mit den Herrschern verbunden, die an den Himmel heranreichten, indem sie Tempelburgen bauten oder Gefangene opferten. Doch als sich nun die göttergleichen Könige als Vorsitzende ihrer Bürokratien neu erfanden, schwand der Zauber aus der Welt. So klagte der griechische Dichter Hesiod im 7. Jahrhundert v. u. Z.:

[Wär’ ich selber] … doch später geboren!

Denn dies Menschengeschlecht ist ein eisernes. …

Endlich empor zum Olympos vom weitumwanderten Erdreich,

Beid’ in weiße Gewände den schönen Leib sich verhüllend,

Gehn von den Menschen hinweg in der ewigen Götter Versammlung

Scham und heilige Scheu, und zurück bleibt trauriges Elend

Hier den sterblichen Menschen; und nicht ist

Rettung dem Unheil.14

|252|Doch war das nur eine Art, die Dinge zu sehen. Von den Küsten der Ägäis bis zum Becken des Gelben Flusses entwickelten andere Denker radikal neue Ideen und Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert. Sie sprachen von den Rändern her – sowohl gesellschaftlich, denn sie entstammten den niederen Rängen der Eliten, als auch geographisch, weil die meisten aus kleinen Staaten kamen und aus den Randbezirken der Macht.1* Verzweifelt nicht, sagten sie sinngemäß, wir brauchen keine Gottkönige, um über diese schlechte Welt hinaus zu gelangen. Die Rettung ist in uns, nicht bei jenen verderbten, gewalttätigen Herrschern.

Der Philosoph Karl Jaspers, der sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs mühte, den Sinn der moralischen Krise seiner Tage zu erfassen, nannte die Jahrhunderte um 500 v. u. Z. »Achsenzeit«, womit er sagen wollte, damals habe sich eine Achse gebildet, um die die Geschichte sich dreht: »Es entstand der Mensch, mit dem wir bis heute leben.«15 Die Literatur der Achsenzeit – konfuzianische und daoistische im Osten, buddhistische und jainistische in Südasien, die griechische Philosophie und die hebräische Bibel (mit ihren Abkömmlingen Neues Testament und Koran) im Westen – wurde zu Klassikern, zu zeitlosen Meisterwerken, die seither für Millionen Menschen den Sinn des Lebens formuliert haben.

Das war eine enorme Leistung von Männern wie Sokrates oder Gautama Buddha, die selbst wenig oder gar nichts niederschrieben. Das taten ihre Anhänger, manchmal sehr viel später; sie zeichneten auf, schmückten aus oder reformulierten in eigenen Worten. Häufig wusste niemand ganz genau, was die Gründer gedacht oder gesagt hatten, und ihre erbittert streitenden Erben veranstalteten Konzile, sprachen Bannflüche aus, bezichtigten einander, in völliger Dunkelheit zu tappen. Einer der größten Erfolge der modernen Philologie war die Entdeckung, dass die Nachfolger trotz dieser Gefechte, Bannsprüche und Verfolgungen Zeit fanden, ihre heiligen Bücher zu schreiben und so häufig umzuschreiben, dass es nahezu unmöglich ist, aus den Überlieferungen die ursprüngliche Bedeutung herauszufiltern.

Die Texte der Achsenzeit sind auch der Form nach sehr vielfältig. Einige sind Sammlungen dunkler Aphorismen, andere geistreiche Dialoge, wieder andere Gedichte, Historien oder Polemiken. In manchen verbinden sich alle Genres. Und schließlich sind sich alle Klassiker darin einig, dass ihr letzter und höchster Gegenstand, ein transzendentes Reich jenseits unserer eigenen verkommenen Welt, nicht zu definieren ist. Nirwana – wörtlich »Ver-wehen«, der Zustand, in dem alle mit dem Dasein verbundenen Leidenschaften ausgelöscht sind wie eine Kerze – lässt sich nicht beschreiben, sagte Buddha, schon der Versuch ist unangemessen. Für Konfuzius war das sittliche Ideal, war ren – »Mitmenschlichkeit« – ebenfalls nicht |253|zu erfassen: »Je mehr ich emporblicke, desto höher wird es. Je mehr ich mich hineinbohre, desto undurchdringlicher wird es. Ich sehe es zum Greifen nah vor mir, doch plötzlich entrückt es in den Hintergrund …, und wollte ich es auch, ich könnte einfach nicht aufhören, weiter in seine Lehre einzudringen.«16 Sokrates hob ebenfalls abwehrend die Hände, als er kalon, das Gute, definieren sollte: »Wenn ich es nur könnte! Aber mein guter Wille wird mir Spott eintragen. – Nun, meine Verehrten, wir wollen die Erklärung des Guten selber diesmal auf sich beruhen lassen.«17 Nur in Gleichnissen lasse es sich ausdrücken, denn das Gute sei wie ein Feuer, das Schatten erzeuge, die wir dann für die Wirklichkeit hielten. Auch Jesus äußerte sich zum Himmelreich nur in Andeutungen und Gleichnissen.

Am ungreifbarsten aber war dao, der »Weg«, dem die Daoisten folgen:

Ein Dào, das man erklären könnte, wäre nicht das zeitlose Dào.

Begriffe, die man begreifen kann, sind keine zeitlosen Begriffe.

Unbegreiflich ist der Anfang der Welt,

begreiflich nur als der abertausend Dinge Ursprung.18

Einig waren sich die Klassiker auch darin, wie Transzendenz zu erreichen sei. Natürlich steckt mehr in Konfuzianismus, Buddhismus, Christentum usw. als bloß Slogans, die auf Autoaufkleber passen. Einer davon aber ist mir aufgefallen, als ich an diesem Kapitel geschrieben habe, denn er fasst die Dinge schön zusammen: »Compassion is revolution«, Mitgefühl ist Revolution. Lebe ethisch bewusst, hüte dich vor Begierden und verhalte dich anderen gegenüber so, wie du willst, dass sie sich zu dir verhalten – und du wirst die Welt verändern. Alle Klassiker drängen uns, die andere Wange hinzuhalten, und sie zeigen uns Wege, Selbstdisziplin zu üben. Buddha setzte auf Meditation, Sokrates zog das Gespräch vor, jüdische Rabbiner2* hielten zum Studium an, Konfuzius pflichtete dem bei und fügte die peinlich genaue Befolgung von Zeremonien und Musik hinzu. Und in jeder Tradition gab es Anhänger, die zur Mystik neigten, während andere einem realistisch-erdverbundenen, volkstümlichen Weg folgten.

Das Verfahren war stets eines der Herausbildung des Selbst, einer inneren, persönlichen, auf das Transzendente gerichteten Neuorientierung, das göttergleicher Könige nicht bedurfte – wohl auch nicht unbedingt der Götter. Um übernatürliche Mächte ging es im Denken der Achsenzeit häufig gar nicht mehr. Konfuzius und Buddha weigerten sich, über göttliche Wesen zu sprechen; Sokrates wurde, obwohl er seine Gottesfurcht öffentlich erklärte, nicht zuletzt auch darum verurteilt, weil man ihm den Glauben an die Athener Götter absprach. Und die Rabbiner mahnten die Juden, sie sollten den Namen Gottes nicht im Mund führen, da er unsagbar sei.

Noch schlechter als den Göttern erging es den Königen im Denken der Achsenzeit. Den Daoisten und Buddha waren sie gleichgültig; Konfuzius, Sokrates |254|und Jesus wiederum tadelten die ethischen Versäumnisse der Herrschenden. Das kritische Denken der Achsenzeit hinterfragte, was bislang als gut und groß gegolten hatte. Und die neuen Fragen, die zu Geburt, Reichtum, Geschlecht, Rasse und Kaste gestellt wurden, hatten etwas durchaus Gegenkulturelles.

Indem ich diese Ähnlichkeiten zwischen den Klassikern des Westens und Ostens sowie Südasiens herausstelle, möchte ich natürlich nicht über die ebenso großen Unterschiede hinweggehen, die zwischen diesen Denkern bestehen. Niemand würde das Tripitaka (den »Dreikorb« oder Pali-Kanon, die Sammlung der Aussprüche des Buddha in Pali) mit Platons Lehrgespräch Politeia (Der Staat) oder mit Konfuzius’ Lehrgesprächen Lun Yu (den Analekten) verwechseln, ebenso wenig diese mit den konkurrierenden chinesischen Klassikern wie dem daoistischen Zhuangzi oder dem Fajing, dem »Buch der Gesetze«, das der Staatsbeamte Shang Yang zur Grundlage der Gesetzgebung in Qin machte. Die Jahre zwischen 500 und 300 v. u. Z. werden in der chinesischen Tradition die »Zeit der hundert streitenden Schulen« genannt, und ich möchte doch kurz bei dieser außerordentlichen Vielfalt von Ideen verweilen, die in einer einzigen Region hervorgebracht wurden.

Konfuzius erklärte Herzog Zhou aus dem 11. Jahrhundert v. u. Z. zum Vorbild der Tugendhaftigkeit; sein Ziel sei es, die moralische Vortrefflichkeit jener Epoche wiederherzustellen und dazu deren Zeremonien wieder einzusetzen. Archäologische Funde jedoch sprechen dafür, dass Konfuzius in Wahrheit ziemlich wenig wusste über die weit zurückliegende Zhou-Ära. Es war nicht dieser Herzog, sondern eine viel spätere »rituelle Revolution« um 850 v. u. Z., die der Gesellschaft unter den Zhou maßvolle, sorgfältig abgestufte Zeremonien, Riten und Gebräuche bescherte, mit denen allen Mitgliedern einer breiten Elite bestimmte Plätze in der Hierarchie zugewiesen wurden. Erst um 600 v. u. Z. änderten sich die Riten abermals, als einige übermächtige Männer damit begannen, sich besonders prächtig bestatten zu lassen, und sich damit weit über den Rest der Elite erhoben.

Konfuzius, einer der gebildeten, aber nicht besonders reichen shi, reagierte vermutlich kritisch auf diese zweite Veränderung und idealisierte dabei die stabile ritualisierte Ordnung zwischen 850 und 600 v. u. Z., die er bis in die legendären Zeiten des Herzogs Zhou zurückdatierte. Er postulierte: »Sich selbst überwinden, die eigenen Wünsche und Begierden bezwingen, sich von Anstand, Höflichkeit und guten Sitten leiten lassen, das ist sittliches Verhalten.«19 Das bedeutete: Sorge dich mehr um deine lebende Familie als um die Ahnen; schätze ehrliche Verehrung höher als prunkvolle Scheinheiligkeit; schätze die Tugend und nicht die Herkunft; praktiziere die Riten mit einfachen Mitteln; folge den Traditionen. Konfuzius war davon überzeugt, dass er nur einen Herrscher dazu bringen müsste, ren (Mitmenschlichkeit, sittliches Verhalten) zu praktizieren, und jeder andere würde ihn nacheifern, die Welt fände Frieden.

Mozi (auch Mo Di, Mo Ti oder Micius) wiederum, ein Denker des 5. Jahrhunderts, widersprach dem entschieden. Seiner Meinung nach hatte Konfuzius ren |255|missverstanden. Es bedeute, Gutes zu tun und nicht gut zu sein, und es betreffe jeden, nicht nur die eigene Familie. Mozi wollte nichts hören von Riten, Musik und vom Herzog von Zhou. Selbst wenn die Menschen hungerten und Gewalt erlitten, die Konfuzianer »verhalten sich wie Bettler, sammeln wie Hamster, blicken wie Böcke und laufen umher wie kastrierte Schweine«20. Grob gewirkte Kleidung tragend, im Freien schlafend, sich von Grütze ernährend – so bewegte sich Mozi unter den Armen und predigte jian ai, eine allgemeine Nächstenliebe, die zu gegenseitiger Unterstützung (auch: Nutzen) verpflichte und zu striktem Egalitarismus führe.

Meister Mo Ti sagte: Wenn man andere Staaten wie den eigenen betrachtet und andere Familien wie die eigene und andere Menschen wie sich selbst, dann werden die Feudalfürsten einander lieben und keinen Krieg miteinander führen, und die Familienvorstände werden untereinander Freundschaft pflegen und nicht aufeinander übergreifen, und die Menschen werden einander lieben und nicht schädigen … und Elend, Übergriffe, Unzufriedenheiten und Hass werden in der ganzen Welt nicht mehr aufkommen können. Dies hat seinen Grund in der gegenseitigen Liebe.21