Evolution war eine noch ziemlich neue Vorstellung, als Kulturanthropologen gegen diesen Begriff zu rebellieren begannen, wie Ende des letzten Kapitels angedeutet. Seine moderne Bedeutung erhielt das Wort im Jahr 1857, als der Engländer Herbert Spencer, im Selbststudium zum Universalgelehrten geworden, einen Aufsatz mit dem Titel »Progress: Its Law and Cause« veröffentlichte. Spencer war ein sonderbarer Mensch, der sich in diversen Berufen versucht hatte, als Eisenbahningenieur, als Redakteur im damals brandneuen Magazin The Economist, auch als Liebespartner der Romanautorin George Eliot – doch nichts hatte ihn auf Dauer befriedigt. Zeitlebens blieb er ohne festen Beruf, zeitlebens unverheiratet. Der genannte Aufsatz jedoch wurde über Nacht zur Sensation. Spencer hatte ein seiner Meinung nach allgemeines Gesetz formuliert: »Von der entferntesten Vergangenheit, die sich die Wissenschaft vorstellen kann, bis zu den Neuigkeiten von gestern – das, worin Fortschritt im Wesentlichen besteht, ist die Verwandlung des Homogenen ins Heterogene.« Evolution verstand Spencer als den Prozess, in dem Dinge einfach beginnen und immer komplexer werden. Alles und jedes lasse sich so erklären:

Das Voranschreiten vom Einfachen zum Komplexen durch einen Prozess sukzessiver Differenzierungen lässt sich bereits in den frühesten Veränderungen des Universums beobachten, zu denen wir uns denkend zurückbewegen können, ebenso in den frühesten Veränderungen, die wir induktiv erfassen können; dieser Prozess lässt sich beobachten an der geologischen und klimatischen Evolution der Erde; an der Entfaltung jedes einzelnen Organismus auf dieser Erde und an der Vervielfältigung der Arten von Organismen; er lässt sich beobachten an der Evolution der Menschheit, ob man diese am zivilisierten Einzelnen oder im Aggregat der Rassen betrachtet; er lässt sich beobachten an der Evolution der Gesellschaft im Hinblick sowohl auf ihre politische als auch auf ihre religiöse und ihre wirtschaftliche Organisation; und er lässt sich beobachten an der Entwicklung all dieser zahllosen konkreten und abstrakten Produkte menschlicher Tätigkeiten, die die Umgebung unseres täglichen Lebens konstituieren.1

Die nächsten vierzig Jahre verbrachte Spencer damit, Geologie, Biologie, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Ethik zu einer einzigen Theorie |142|zusammenzufassen, in der, wie in allem Lebendigen, auch nur ein Prinzip wirksam ist: die Evolution. Das gelang ihm so gut, dass er um 1870 der wohl einflussreichste englischsprachige Philosoph war. Als chinesische und japanische Intellektuelle es an der Zeit fanden, den Erfolg des Westens verstehen zu lernen, gehörte Spencer zu den ersten europäischen Autoren, die sie übersetzten. Die großen Geister der Epoche verbeugten sich vor seinen Ideen. Die erste Ausgabe von Charles Darwins Über die Entstehung der Arten erschien 1859, das Wort »Evolution« enthielt sie nicht, ebenso wenig die zweite und dritte Auflage, auch nicht die vierte oder fünfte. Erst in der sechsten Neuauflage, 1872, fühlte sich Darwin gezwungen, auf den Begriff zurückzugreifen, den Spencer inzwischen popularisiert hatte.1*

Spencer glaubte, dass sich Gesellschaften durch vier Stadien der Differenzierung hindurch entwickelt hatten, vom Einfachen (umherziehende Horden ohne Anführer) über das Zusammengesetzte (Dauersiedlungen mit politischen Führern) und doppelt Zusammengesetzte (Gruppen mit Kirchen, Staaten, komplexer Arbeitsteilung und Gelehrtentum) bis zum dreifach Zusammengesetzten (große Zivilisationen wie Rom oder das viktorianische Großbritannien). Das Schema machte Schule, auch wenn keine zwei Theoretiker darüber einig waren, wie diese Stadien zu benennen wären. Für manche vollzog sich die Evolution von der Wildheit über die Barbarei zur Zivilisation; für andere von der Magie über die Religion zur Wissenschaft. 1906 war das Dickicht der Terminologie ein derartiges Ärgernis geworden, dass Max Weber, der Gründervater der Soziologie, über die Geziertheit zeitgenössischer Autoren klagte: Sie verhielten sich gegenüber der Terminologie anderer »wie etwa gegenüber ihrer Zahnbürste«2.

Welche Etiketten die Evolutionisten auch verwendeten, alle kämpften mit dem gleichen Problem. Sie glaubten sich auf dem absolut richtigen Weg, hatten aber wenig Beweise, dies zu belegen. Darum machte sich die Anthropologie, die sich gerade als eigene Disziplin herausbildete, daran, entsprechende Daten und Fakten zu liefern. Einige Gesellschaften, so dachte man, seien weniger entwickelt als andere: Man könne also die kolonisierten Völker Afrikas oder die Bewohner der Trobriand-Inseln mit ihren Steinwerkzeugen und auffallenden Sitten betrachten, als seien sie lebende Vorfahren und führten vor, wie zivilisierte Menschen aus dreifach zusammengesetzten Gesellschaften in prähistorischen Zeiten gewesen sein müssen. Ein Anthropologe hätte demnach nichts anderes zu tun (abgesehen davon, dass er mit Malaria, Parasiten und undankbaren Eingeborenen fertig werden musste), als sich genaue Notizen zu machen, dann könnte er wieder heimfahren und die Lücken der Evolutionsgeschichte füllen.

|143|Es war dieses Programm, das Bronisław Malinowski ablehnte. Eigentlich ist auch kaum verständlich, dass man überhaupt darauf verfiel. Wenn Evolutionisten vorhatten, Fortschritt zu dokumentieren, warum taten sie das nicht direkt, anhand archäologischer Daten und physischer Relikte tatsächlich vorgeschichtlicher Gesellschaften, sondern indirekt, anhand anthropologisch-ethnographischer Beobachtungen in zeitgenössischen Gruppen und Gemeinschaften, allein gestützt auf die spekulative Annahme, jene seien Überlebende früherer Zivilisationsstufen? Die Antwort: Auch die Archäologen wussten vor einem Jahrhundert noch nicht sonderlich viel. Gerade erst hatten ernsthafte Grabungen begonnen, die Evolutionisten mussten also dürftige Informationen aus archäologischen Berichten mit nebensächlichen Details aus der antiken Literatur und zufälligen ethnographischen Schilderungen verbinden – was es Malinowski und ähnlich denkenden Anthropologen allzu leicht machte, die Rekonstruktionen der Evolutionisten als spekulativ, als bloße Hirngespinste abzutun.

Archäologie ist eine junge Wissenschaft. Noch vor drei Jahrhunderten reichten unsere ältesten historischen Quellen – Chinas Fünf Klassiker, die indischen Veden, die hebräische Bibel und der griechische Dichter Homer – kaum bis ins Jahr 1000 v. u. Z. zurück. Davor lag alles im Dunkeln. Der einfache Akt, Dinge auszugraben, hat das ändern können, aber das brauchte seine Zeit. Als Napoleon mit seinen Truppen 1799 in Ägypten einmarschierte, hatte er eine Legion Gelehrter im Gefolge, die Dutzende alter Inschriften kopierten oder einfach mitnahmen. In den 1820er Jahren entschlüsselten französische Sprachwissenschaftler die Geheimnisse der Hieroglyphen und fügten der dokumentierten Geschichte mit einem Schlag 2000 weitere Jahre hinzu. Um nicht abgehängt zu werden, wühlten sich britische Entdecker in den 1840er Jahren in die Ruinenstädte des heutigen Irak oder transkribierten, in den Bergen des heutigen Iran an Seilen hängend, königliche Inschriften. Und bevor das Jahrzehnt zu Ende war, konnten die Gelehrten Altpersisch, Assyrisch und die Weisheit von Babylon entziffern.

Als Spencer in den 1850er Jahren über den Fortschritt zu schreiben begann, war die Archäologie noch mehr Abenteuer als Wissenschaft, es gab tatsächlich eine Menge Indiana-Jones-Typen. In den 1870er Jahren übertrugen die ersten Archäologen das geologische Verfahren der Stratigraphie auf ihre Grabungen. (Sie folgten also der Einsicht des gesunden Menschenverstandes, dass die obersten Erdschichten zuletzt und nach den tieferen Schichten dorthin gekommen sein müssen und wir deshalb den Ablauf des Geschehens anhand der Abfolge von Ablagerungen rekonstruieren können.) Zum allgemein anerkannten Verfahren aber wurde das erst in den 1920er Jahren. Und um ihre Funde zu datieren, waren Archäologen noch immer darauf angewiesen, ihre Grabungsstätten mit Ereignissen in Verbindung zu bringen, die in der antiken Literatur erwähnt sind. Darum verschwammen Funde aus den meisten Weltteilen bis in die 1940er Jahre im Nebel von Mutmaßungen und Rätselraten. Das änderte sich erst, als Atomphysiker die Methode der Radiokarbondatierung entwickelten. Nun ließ sich der Zerfall instabiler Kohlenstoffisotope |144|in Knochen, Holzkohle und anderen organischen Relikten nutzen, um deren Alter zu bestimmen. Die Archäologen machten sich daran, Ordnung in die Vorgeschichte zu bringen, und in den 1970er Jahren nahm ein weltweit gespannter Datenrahmen für die Vor- und Frühgeschichte Gestalt an.

Während meines Graduiertenstudiums in den 1980er Jahren erklärten einige der älteren Professoren, sie hätten während ihrer Studentenzeit von ihren Lehrern gehört, die einzig wichtigen Werkzeuge für die Feldarbeit seien ein Smoking und ein kleiner Revolver. Ich weiß bis heute nicht, ob ich ihnen hätte glauben sollen, doch was immer daran gewesen sein mag, in den 1950er Jahren ging die James-Bond-Ära der Archäologie definitiv zu Ende. Die wirklichen Durchbrüche ergaben sich zunehmend in der täglichen Plackerei einer Armee von Fachleuten, die, Fakten hervorwühlend, immer tiefer in die Vorgeschichte vorstießen und dafür über den gesamten Globus ausschwärmten.

Museumsarchive quollen über von Artefakten, Buchregale ächzten unter der Last von Fachmonographien, doch einige Archäologen befürchteten, dass die eigentliche Frage – Was bedeutet das alles? – unbeantwortet bleiben würde. Die Situation der 1950er Jahre war ein Spiegelbild der 1850er: Suchte die große Theorie damals nach Daten, verlangten die Daten nun nach Theorie. Bewaffnet mit ihren mühselig erworbenen Resultaten fühlten sich Mitte des 20. Jahrhunderts, vor allem in den Vereinigten Staaten, Sozialwissenschaftler aller Disziplinen gewappnet für einen neuerlichen Aufbruch ins Theoretische.

Sie nannten sich selbst Neoevolutionisten, weil sie sich absetzen wollten von den verknöcherten »klassischen« Evolutionisten à la Spencer, und begannen mit der Erklärung, es sei zwar wundervoll, mit so vielen Fakten arbeiten zu können, die pure Masse der Evidenzen allerdings sei auch problematisch: In den überfrachteten, erzählenden (Feld-)Berichten der Archäologen und Kulturanthropologen oder in den historischen Texten gingen bedeutsame Informationen schlicht unter. Kurz: Das Wissen schien nicht wissenschaftlich genug zu sein. Um dem Dickicht der Typologien des 19. Jahrhunderts zu entgehen und zu einer einheitlichen Theorie der Gesellschaft zu gelangen, meinten die Neoevolutionisten, man müsse jede dieser Erzählungen in Zahlen verwandeln. Indem sie Differenzierungen messen und Punkte vergeben würden, könnten sie Gesellschaften einstufen und dann nach Korrelationen zwischen der Punktzahl und möglichen Erklärungen suchen. Und sich zuletzt den Fragen zuwenden, die den ganzen Aufwand an Zeit und Geld, der in die Archäologie gesteckt werde, überhaupt erst rechtfertigten – nämlich, ob es nur einen oder ob es viele Wege gibt, auf denen Gesellschaften sich entwickeln können; ob sich Gesellschaften in unterscheidbaren evolutionären Stufen gruppieren (und wenn ja, wie sie sich von einer Stufe zur nächsten entwickeln); ob sich das große Ganze aus einer bestimmten Besonderheit wie Bevölkerung oder Technik (oder auch Geographie) erklären lasse.

1955 erprobte Raoul Naroll, ein Anthropologe, der am Human Relations Area Files – einer großen, vom amerikanischen Staat finanzierten Datenbank – arbeitete, |145|das, was er den Index gesellschaftlicher Entwicklung nannte. Nach dem Zufallsprinzip wählte er 30 Gesellschaften aus aller Welt aus (einige zeitgenössische, einige historische) und durchforstete die jeweils verfügbaren Informationen, um herauszufinden, wie differenziert diese Gesellschaften waren. Das, so überlegte Naroll, könnte sich daran zeigen, wie groß ihre ausgedehntesten Siedlungen waren, wie spezialisiert ihre Handwerker und wie viele Untergruppierungen es jeweils gab. Die Ergebnisse standardisierte er und vergab entsprechende Punktwerte. Den geringsten Wert erhielten die Yahgan, das Volk aus Tierra del Fuego (Feuerland), das Darwin 1832 dadurch beeindruckt hatte, dass es »auf einem niederen Stand des Fortschritts als irgendwo sonst auf der Welt«3 existiert. Die Yahgan erhielten von Naroll nur zwölf von 63 möglichen Punkten. An der Spitze dieser Liste standen, mit 58 Punkten, Azteken aus der Zeit vor der spanischen Eroberung.

In den folgenden 20 Jahren versuchten sich auch andere Kulturanthropologen in diesem Spiel. Obwohl jeder von ihnen mit unterschiedlichen Kategorien, anderem Datenmaterial, anderen mathematischen Modellen und Skalierungstechniken arbeitete, konnten sie sich über 87 bis 94 Prozent der Endergebnisse einigen – ein im Bereich der Sozialwissenschaften ziemlich gutes Ergebnis.4 50 Jahre nach Spencers Tod, 100 Jahre nach seinem Aufsatz über Fortschritt, schienen die Neoevolutionisten gerüstet, die Gesetze der sozialen Evolution zu belegen.

Und was kam dabei heraus? Hätten die Neoevolutionisten geliefert, was sie versprachen, und die gesellschaftliche Entwicklung erklären können, wir hätten davon gehört. Sie hätten natürlich auch unsere, die Warum-der-Westen-die-Weltregiert-Frage längst beantwortet. Schließlich zielt diese Frage auf die Entwicklungsstufen östlicher und westlicher Gesellschaften und ihr Verhältnis zueinander: ob, wie die Verfechter langfristiger Determination behaupten, der Westen vor langer Zeit davonzog, oder ob, wie es Theoretiker kurzfristig-zufälliger Anstöße und Ereignisse sehen, die Führung des Westens eine sehr junge Angelegenheit ist. Hätten die Neoevolutionisten die soziale Entwicklung messen oder bewerten können, müssten wir uns nicht abplagen mit solch komplizierten Diagrammen wie in Tabelle 2.1. Es ginge dann nämlich um nichts anderes als darum, die Indexwerte zu berechnen, die Osten und Westen seit Ende der Eiszeit an bestimmten historischen Punkten jeweils erreicht haben. Man würde sie vergleichen und sehen, welche Theorie der Realität besser entspricht. Wenn das alles ist, warum hat sich bisher niemand daran gemacht?

Vor allem darum, denke ich, weil der Neoevolutionismus in sich zusammenbrach. Schon bevor Naroll in den 1950er Jahren den Rechenschieber auspackte, erschien vielen Kulturanthropologen die Absicht als naiv, den Entwicklungsgrad |146|von Gesellschaften messen zu wollen. Die »law-and-order-crowd«, wie Naroll und seinesgleichen von ihren Kritikern genannt wurden, mit ihren auf Lochkarten kodierten Daten, geheimnisvollen Debatten über Statistik und ihren kaufhausgroßen Computern schienen völlig abgehoben von der Wirklichkeit der Archäologen, die sich in ihre Gräben vertieften, oder der der Kulturanthropologen, die im Feld Sammlern und Jägern mit ihren Fragebögen nachstellten. Und in den 1960ern – »The times they are a-changing«, sang damals Bob Dylan – galten die Neoevolutionisten nicht mehr als nur lächerlich, sondern geradezu als finster. Der Anthropologe Marshall Sahlins etwa, dessen Aufsatz zur ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft ich bereits erwähnt habe, hatte seine Karriere in den 1950er Jahren zwar als Evolutionist begonnen, kam in den 1960ern jedoch zu der Ansicht, dass »Sympathie und sogar Bewunderung für den Kampf der Vietnamesen, verbunden mit moralischer und politischer Ablehnung des amerikanischen Krieges, einer Anthropologie des ökonomischen Determinismus und der evolutionären Entwicklung den Boden entziehen«.5

1967, als Sahlins in Paris war und erläuterte, warum Jäger und Sammler nicht wirklich arm gewesen seien, vertrat eine neue Generation von Kultur- und Sozialanthropologen – die ihre ersten Erfahrungen mit der amerikanischen Bürgerrechts-, der Antikriegs- und der Frauenbewegung gemacht hatten und die häufig in die Gegenkultur eingetaucht waren – viel radikalere Positionen. Die Evolutionisten, so argumentierten sie, täten nichts anderes, als nichtwestliche Gesellschaften danach zu bewerten, wie sehr sie den westlichen glichen. Wer solche Ranglisten aufstelle, könne gar nicht anders, als sich selbst stets die höchste Punktzahl zu geben.

»Evolutionstheorien«, schrieben die Archäologen Michael Shanks und Christopher Tilley in den 1980er Jahren, »rutschen leicht in Ideologien der Selbstrechtfertigung ab oder behaupten den Vorrang des Westens in Bezug auf andere Kulturen. Deren Belang besteht dann nur noch darin, als Vorläufer unserer zeitgenössischen ›Zivilisation‹ herhalten zu müssen.«6 Wie viele Kritiker erkannten, war das Vertrauen in Kennziffern keineswegs ein harmloses Spiel, dem eingefleischte Abendländler zu ihrem Privatvergnügen frönten. Nein, es war Teil jener Hybris, die uns Flächenbombardements, den Vietnamkrieg und den militärischindustriellen Komplex beschert hatten. Wenn auf den Straßen skandiert wurde: »Hey, hey, ho, ho, LBJ has got to go«, dann war damit nicht nur Lyndon B. Johnson gemeint, sondern in akademischen Kreisen zugleich auch die Professorenschaft des Ethnozentrismus samt ihrer Arroganz und ihren Rechenkünsten.

Sit-ins und Beschimpfungen machten die akademische Debatte zum manichäischen Endkampf. Einige Evolutionisten betrachteten ihre Kritiker als moralisch verkommene Relativisten; die wiederum sahen in jenen Marionetten und Stichwortgeber des amerikanischen Imperialismus. Während der 1980er und 1990er Jahre fochten die Anthropologen diesen Streit in den Komitees aus, die über Stellen, Berufungen und Promotionen zu entscheiden hatten, ruinierten Karrieren |147|und spalteten die Gelehrtenwelt. Die Anthropology-Departments an Amerikas berühmtesten Universitäten steigerten sich in Zerrüttungszustände hinein, wie sie schlechten Ehen eigen sind, bis die Beteiligten, durch Jahre wechselseitiger Beschuldigungen zermürbt, sich endlich dazu durchrangen, ein eigenes Leben zu führen. »Wir beschimpfen einander nicht einmal mehr«, klagte ein prominenter Anthropologe 1984.7 Im Extremfall fand die Scheidung der Anthropologen tatsächlich statt, in Stanford etwa, meiner eigenen Universität, im Jahr 1998. In aller Form wurde das Department of Anthropological Sciences, in dem man sich dem Evolutionskonzept verpflichtet fühlte, vom Department of Cultural and Social Anthropology getrennt, wo man es ablehnte. Jedes Institut betrieb das Hire and Fire sowie die Auswahl und Ausbildung der Studenten nach eigenem Gutdünken; die Mitglieder der einen Gruppe mussten von denen der anderen keine Notiz nehmen. So bereicherte man die englische Sprache (zumindest in den Vereinigen Staaten) sogar um eine neue Redewendung: »to stanfordize a department«.

Freud und Leid der Stanfordisierung – je nachdem, mit wem man sprach – lieferten den Anthropologen einige Jahre lang Gesprächsstoff, wenn sie sich nach wissenschaftlichen Tagungen an der Bar trafen. Doch ist Stanfordisierung keine wirkliche Lösung im Hinblick auf eine der größten intellektuellen Herausforderungen, die die Sozialwissenschaften zu bieten haben.1* Wenn wir uns der Frage widmen wollen, warum der Westen die Welt regiert, müssen wir uns den Argumenten beider Parteien stellen.

Die Kritiker des Evolutionskonzepts hatten sicher darin Recht, dass sich die Law-and-Order-Fraktion gewaltig überschätzt hatte. Wie schon bei Herbert Spencer in seinem Versuch, alles mit allem zu erklären, kam auch bei ihnen heraus, dass sie letztlich kaum etwas richtig erklären konnten. Selbst unter den Neoevolutionisten herrschte jede Menge Verwirrung darüber, was die tatsächlich maßen und bewerteten. Und wenn sie sich dann doch einmal darauf verständigten, was genau sich in Gesellschaften entwickelte (und das gelang ihnen vor allem dann, wenn sie an Spencers Lieblingsbegriff der Differenzierung festhielten), war dennoch nicht so recht klar, was ihr Ranking von Gesellschaften aus aller Welt in einer Art Ligatabelle tatsächlich leistete.

Zählkarten, monierten die Kritiker, verbergen mehr, als sie aufdecken, denn sie lassen die Besonderheiten einzelner Kulturen verschwinden. Dieses Argument bestätigte sich mir, als ich in den 1990er Jahren die Ursprünge der Demokratie untersucht habe. Die antiken griechischen Stadtstaaten, die diese Regierungsform erfunden hatten, waren etwas ganz Eigenes. Viele ihrer Bewohner waren ernsthaft überzeugt, dass man am besten zur Wahrheit fände, wenn man alle Männer auf einem bestimmten Platz zusammenriefe, sie diskutieren und dann abstimmen ließe – besser jedenfalls, als die Priester aufzufordern, die Götter zu befragen. |148|Wenn man den alten Griechen nun einen Punkt für Differenzierung gibt, hat man noch lange nicht erklärt, woher ihnen die Idee der Demokratie kam, und wenn man das Besondere der antiken Stadtstaaten in einem allgemeinen Index sozialer Entwicklung verschwinden lässt, guckt man unter Umständen haarscharf am Kern der Sache vorbei.

Allerdings ist damit nicht gesagt, dass es reine Zeitverschwendung wäre, so einen Index gesellschaftlicher Entwicklung zu erstellen; er ist nur das falsche Instrument für die Frage nach der Demokratie und ihren Wurzeln. Wenn wir aber nach der Vorherrschaft des Westens fragen, ist das etwas ganz anderes. Damit nämlich stellen wir eine weitgespannte komparative Frage, die uns zwingt, einige 1000 Jahre Geschichte zu überblicken, Millionen Quadratkilometer große Territorien zu betrachten und Milliarden Menschen zusammenzubringen. Für diese Aufgabe ist ein Index gesellschaftlicher Entwicklung das genau richtige Werkzeug. Der Widerspruch zwischen Theorien langfristiger Determination und solchen kurzfristig-zufälliger Ereignisse betrifft die Gesamtgestalt gesellschaftlicher Entwicklung im Osten und im Westen über die rund zehn Jahrtausende hinweg, seit denen »Osten« und »Westen« sinnvolle Begriffe sind. Anstatt sich darauf zu konzentrieren und sich direkt mit den Argumenten der Gegenseite auseinanderzusetzen, neigen Langfrist- und Kurzfristtheoretiker dazu, unterschiedliche Abschnitte der Geschichte zu betrachten, sich auf unterschiedliches Beweismaterial zu stützen und auch ihre Begriffe auf unterschiedliche Art zu definieren. Wenn man sich der Führung der Law-and-order-Fraktion überlässt und das Meer der Fakten auf einfache numerische Werte reduziert, hat das seine Tücken, aber auch den einen großen Vorteil: In der Debatte um diese Werte sind alle Beteiligten gezwungen, sich auf dieselben Beweismittel einzulassen – mit erstaunlichen Resultaten.

Als Allererstes gilt es herauszufinden, was genau wir messen müssen. Dazu sollten wir vielleicht zunächst einmal Lord Robert Jocelyn zuhören, einem Teilnehmer des Opiumkriegs, mit dem der Westen allen sichtbar seine Überlegenheit demonstriert hat.

An einem drückend heißen Sonntagnachmittag im Juli 1840 beobachtete Jocelyn die englischen Schiffe, die sich Tinghai näherten, wo eine Festung ihre Weiterfahrt in die Jangtse-Mündung blockierte. »Die Schiffe schossen ihre Breitseiten auf die Stadt«, notierte er, »und das Krachen der Balken und der einstürzenden Häuser, das Stöhnen der Menschen schallte vom Ufer wider. Das Bombardement unserer Seite dauerte neun Minuten. … Wir landeten an einer verlassenen Küste, auf der nur einige Leichen, Bogen und Pfeile, zerbrochene Speere und Feuerwaffen zurückgeblieben waren.«8

|149|Das also war der unmittelbare Grund der westlichen Herrschaft: Um 1840 konnten europäische Schiffe und Geschütze alles beiseite fegen, was eine östliche Macht ins Feld zu führen hatte. Doch war es natürlich nicht nur die militärische Macht, die zum Aufstieg der westlichen Herrschaft beigetragen hatte. Für Armine Mountain, einen weiteren Offizier der britischen Flotte von 1840, schien die chinesische Truppe bei Tinghai den Seiten einer mittelalterlichen Chronik entstiegen zu sein: »Als seien die Menschen auf diesen alten Darstellungen zum Leben erwacht und hätten Substanz und Farbe angenommen, so bewegten sie sich vor mir und handelten, als wüssten sie nichts vom Gang der Welt durch die Jahrhunderte und all den modernen Gebräuchen, Erfindungen und Verbesserungen.«9

Mountain ahnte, dass das militärische Vermögen, Schiffe und Festungen in die Luft zu sprengen, nur der nächstliegende Grund westlicher Vorherrschaft sein konnte, das letzte Glied in einer langen Kette von Überlegenheiten. Ein tieferer Grund war, dass britische Fabriken Sprenggranaten, präzis gebohrte Geschützrohre und seetüchtige Kriegsschiffe liefern konnten, dass die britische Regierung Expeditionskorps aufstellen, finanzieren und zu Einsätzen um die halbe Welt dirigieren konnte; und der letzte Grund dafür, dass die Briten an diesem Nachmittag Tinghai überrannten, lag darin, dass sie der natürlichen Umwelt erfolgreich Energie entziehen und dazu einsetzen konnten, ihre Ziele zu erreichen. Alles lief darauf hinaus, dass die Menschen im Westen die Große Kette der Energie höher hinaufgeklettert waren als alle anderen und dabei so weit nach oben gelangt waren, dass sie – im Unterschied zu allen geschichtlich früheren Gesellschaften – ihre Macht über die ganze Welt ausdehnen konnten.

Dieser Prozess des Hinaufkletterns an der Großen Energiekette ist die Grundlage dessen, was ich, der von Naroll in den 1950er Jahren begründeten Tradition der evolutionistischen Anthropologen folgend, »gesellschaftliche Entwicklung« nennen möchte – im Grunde die Fähigkeit einer Gruppe, ihre materielle und geistige Umwelt so zu meistern, dass sie ihre Angelegenheiten geregelt bekommt. Um es konventioneller auszudrücken: Gesellschaftliche Entwicklung ist das Bündel technischer, den Lebensunterhalt betreffender, organisatorischer und kultureller Leistungen, aufgrund derer Menschen sich ernähren, kleiden, unterbringen und reproduzieren. Oder anders: Gesellschaftliche Entwicklung ist das Bündel der Leistungen, die ihnen helfen, die Welt, in der sie leben, zu erklären, in ihren Gemeinschaften Streitigkeiten beizulegen, ihre Macht auf Kosten anderer Gemeinschaften auszudehnen und sich umgekehrt zu wehren, wenn andere das Gleiche versuchen. Gesellschaftliche Entwicklung, so könnten wir sagen, ist ein Maß der Fähigkeit einer Gemeinschaft, mit sich und der Welt zurechtzukommen; eine Fähigkeit, deren Maß sich, zumindest dem Prinzip nach, über Zeiten und Räume hinweg vergleichen lässt.

Bevor wir diese Argumentationslinie weiterverfolgen, möchte ich eines so nachdrücklich wie möglich festhalten: Das Messen und Vergleichen gesellschaftlicher Entwicklung ist keine Methode, um moralische Urteile über unterschiedliche |150|Gemeinschaften zu fällen. So ist zum Beispiel das Japan des 21. Jahrhunderts ein Land mit Klimaanlagen, computergesteuerten Fabriken und geschäftigen Städten. Es gibt dort Autos und Flugzeuge, Büchereien und Museen, ein hoch entwickeltes Gesundheitswesen und eine gebildete Bevölkerung. Die heutigen Japaner beherrschen ihre materielle und geistige Umwelt sehr viel gründlicher als ihre Vorfahren vor 1000 Jahren, die über all die heutigen Errungenschaften nicht verfügten. Insofern ist es sinnvoll zu sagen, dass das moderne Japan entwickelter ist als das mittelalterliche. Damit aber ist kein Wort darüber gesagt, ob die Menschen im modernen Japan würdiger, zufriedener oder gar glücklicher sind als die Japaner im Mittelalter; kein Wort gesagt über die moralischen oder auch Umweltkosten der gesellschaftlichen Entwicklung. Gesellschaftliche Entwicklung ist ein neutraler analytischer Begriff. Sie zu messen, ist eine Sache, sie zu feiern oder zu kritisieren, etwas völlig anderes.

Ich werde später in diesem Kapitel zeigen, dass uns das Messen gesellschaftlicher Entwicklung genau das liefert, was wir brauchen, um die Warum-der-Westen-regiert-Frage zu beantworten. Ich werde sogar noch etwas mehr behaupten: Wir werden diese Frage dann und nur dann beantworten können, wenn wir einen Weg finden, gesellschaftliche Entwicklung zu messen. Zunächst allerdings müssen wir einige Prinzipien aufstellen, an denen wir uns beim Herstellen eines Index orientieren können.

Ich kann mir dazu nichts Besseres vorstellen, als mit Albert Einstein zu beginnen, dem anerkanntesten Wissenschaftler unserer Epoche. »In der Wissenschaft«, soll er gesagt haben, »muss man die Dinge so einfach machen wie möglich, aber auch nicht einfacher.«10 Das will sagen: Wissenschaftler sollten ihre Ideen eindampfen bis auf den wesentlichen Punkt, der sich an der Wirklichkeit überprüfen lässt, dann den einfachsten Weg herausfinden, einen solchen Test anzustellen, und diesen auch durchführen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Einsteins eigene Relativitätstheorie bietet dafür ein berühmtes Beispiel. Dieser Theorie nach werden auch Lichtstrahlen durch die Schwerkraft gebeugt. Also muss – wenn die Theorie zutrifft – die Schwerkraft der Sonne, jedesmal wenn sie zwischen der Erde und einem anderen Stern hindurchgeht, das Licht dieses Sterns beugen und es so aussehen lassen, als habe der Stern seine Position um ein Weniges verändert. Das ließe sich auf einfache Weise überprüfen – wenn denn die Sonne nicht so hell wäre, dass man Sterne in ihrer Nähe nicht sehen kann.

Doch 1919 fand der englische Astronom Arthur Eddington eine pfiffige Lösung, ganz im Geist des Einsteinschen Aphorismus: Man müsse, so überlegte er, die Sterne einfach während einer Sonnenfinsternis beobachten, dann ließe sich feststellen, ob sie um das von Einstein vorhergesagte Maß verschoben erscheinen. Er machte sich bei passender Gelegenheit auf in den Südpazifik, stellte seine Beobachtungen an und bestätigte Einsteins Vorhersage. Eine scharfe Kontroverse entbrannte, denn die Differenz zwischen dem Ergebnis, das Einstein bestätigte, und dem, das ihn widerlegt hätte, war winzig klein, und Eddington hatte die Instrumente, |151|die ihm 1919 zur Verfügung standen, bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit ausgereizt. Dennoch, trotz der Komplexität der Relativitätstheorie1*, hatten sich die Astronomen darauf einigen können, was man messen müsse und wie das zu bewerkstelligen sei. Nun ging es nur noch darum, ob Eddington die Messung korrekt ausgeführt hatte.

Wenn wir von der erhabenen Bewegung der Sterne wieder zum brutalen Bombardement von Tinghai zurückkommen, dann sehen wir sofort, dass die Dinge, sofern es um menschliche Gesellschaften geht, sehr viel unübersichtlicher sind. Was sollen wir messen, um der gesellschaftlichen Entwicklung einen Wert zuordnen zu können?

Einen praktischen Leitfaden dazu bietet der Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen, nicht zuletzt deshalb, weil dieser vieles gemeinsam hat mit der Art Index, der uns bei der Beantwortung unserer Frage helfen könnte. Geschaffen wurde dieser Index für das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP); man wollte wissen und messen, wie gut es jeder Nation gelingt, ihren Bürgern die Realisierung der ihnen angeborenen Potenziale zu ermöglichen. Die UNDP-Ökonomen fragten zunächst, was menschliche Entwicklung bedeutet, und dampften, was sie herausfanden, zu drei zentralen Merkmalen ein: die jeweils durchschnittliche Lebenserwartung, Bildung (dargestellt durch die Alphabetisierungsrate und die Zahl der Schulanmeldungen) und Einkommen. Dann entwickelten sie ein kompliziertes Gewichtungsverfahren, um die drei Merkmale in Relation zueinander zu setzen und so für jedes Land einen eigenen Wert zu ermitteln: zwischen Null, was keinerlei menschliche Entwicklung bedeuten würde (alle Bewohner wären tot) und Eins – der vollkommenen Entwicklung, selbstverständlich bezogen auf die im Jahr der Erhebung weltweit gegebenen, realen Möglichkeiten. (Falls Sie neugierig geworden sind: Im jüngsten Index, dem für das Jahr 2009, lag Norwegen mit 0,971 an der Spitze, Sierra Leone mit 0,340 am Ende.)11

Dieser Index wird Einsteins Regel voll und ganz gerecht, denn mit drei bewerteten Merkmalen haben die Vereinten Nationen die Dinge so einfach wie möglich gemacht, erfassen aber immer noch, was menschliche Entwicklung bedeutet. Wirtschaftswissenschaftler werden dennoch eine Menge einzuwenden haben. Zunächst sind Lebenserwartung, Bildung und Einkommen nicht die einzigen Merkmale, die sich messen ließen. Sie sind zwar relativ leicht zu definieren und zu dokumentieren (bei anderen Punkten wie zum Beispiel Zufriedenheit wäre das viel schwieriger), doch wären vielleicht auch Beschäftigungsrate, Ernährung, Wohnverhältnisse oder Ähnliches zu berücksichtigen, und mit diesen Merkmalen ergäben sich wohl auch andere Punktwerte. Selbst manche der Ökonomen, die prinzipiell einverstanden sind mit der Auswahl, die die UN getroffen haben, finden |152|es bedenklich, diese zu einem Entwicklungswert zusammenfließen zu lassen. Dies sei doch, als addiere man Äpfel und Birnen, einfach lächerlich. Andere Ökonomen wiederum sind einverstanden sowohl mit den ausgewählten Variablen als auch mit deren Verschmelzung, doch sie erheben Einwände gegen die Gewichtung der UN-Statistiker: Die ermittelten Werte erweckten nur den Anschein der Objektivität, seien aber faktisch durch ihre Gewichtung hoch subjektiv. Wieder andere Kritiker lehnen das Verfahren grundsätzlich ab: Menschliche Entwicklung lasse sich nicht bewerten. Das, so sagen sie, erzeuge den Eindruck, als hätten Isländer und Norweger 96,8 Prozent des Wegs zur höchsten Glückseligkeit zurückgelegt und seien 2,9-mal so glücklich wie die Menschen in Sierra Leone – beides sei, gelinde gesagt, unwahrscheinlich.

Dennoch, trotz aller Kritik hat sich der HDI als ungeheuer nützlich erwiesen. Er verhalf Hilfsorganisationen dazu, ihre Mittel gezielt in die Länder zu lenken, in denen sie das meiste bewirken konnten, und selbst die Kritiker sind bereit zuzugeben, dass allein die Tatsache, dass es diesen Index gibt, zur Verdeutlichung der globalen Probleme beitrage. Ein Index für die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten 15 000 Jahren ist nicht weniger prekär als der HDI der Vereinten Nationen, aber er wird, denke ich, auch ähnliche Vorteile bieten.

Wir sollten, wie die Wirtschaftswissenschaftler der UN, Einsteins Regel folgen. Der Index sollte so wenige Dimensionen der Gesellschaft abbilden wie möglich ( »mach es einfach«) und doch die wesentlichen Züge gesellschaftlicher Entwicklung enthalten ( »mach es nicht zu einfach«). Jede Dimension der Gesellschaft, die wir abbilden und bewerten, sollte sechs Kriterien des gesunden Menschenverstandes genügen. Erstens: Sie muss relevant sein, also etwas über gesellschaftliche Entwicklung aussagen. Zweitens: Sie muss kulturunabhängig sein. Auch wenn wir den Rang von Literatur und Kunst für nützliche Maßstäbe der Gesellschaftsentwicklung halten, wissen wir doch, dass gerade sie in hohem Maße kulturabhängig sind. Drittens: Die ausgewählten Eigenschaften müssen voneinander unabhängig sein. Wenn wir also die Bevölkerungsgröße eines Staates und den Reichtum in diesem Staat zu Merkmalen machen, dürfen wir den Reichtum pro Kopf nicht zum dritten Merkmal erklären, denn das wäre aus den ersten beiden errechnet. Viertens: Die Merkmale müssen angemessen dokumentiert sein. Das wird zum realen Problem, wenn wir Tausende von Jahren zurückblicken, denn die jeweils verfügbaren Funde fallen doch sehr unterschiedlich aus. Insbesondere für die Frühgeschichte wissen wir einfach nicht viel über möglicherweise brauchbare Merkmale. Fünftens: Die Merkmale müssen verlässlich sein, will sagen, die Fachleute müssen sich mehr oder weniger einig sein über die jeweils einschlägigen Befunde und ihre Interpretation. Sechstens: Es darf nicht zu schwierig sein, Daten zu diesen Merkmalen zu erheben. Das mag als das unbedeutendste Kriterium erscheinen, doch je schwerer es ist, Beweise für etwas zu finden, oder je länger es dauert, Ergebnisse zu berechnen, desto weniger brauchbar ist dieses Merkmal.

|153|So etwas wie ein perfektes Merkmal gibt es nicht. Unweigerlich wird jedes Merkmal, das wir auswählen, einigen der genannten Kriterien besser entsprechen als anderen. Aber nachdem ich mich ein paar Jahre mit den unterschiedlichen Optionen befasst habe, lege ich mich nun auf vier Merkmale fest, von denen ich glaube, dass sie alle sechs Kriterien gleich gut erfüllen. Sie verbinden sich mitnichten zu einem erschöpfenden Bild der östlichen beziehungsweise westlichen Gesellschaft – so wenig wie uns die Merkmale der Vereinten Nationen (Lebenserwartung, Bildung und Einkommen) alles verraten, was man über Island, Norwegen oder Sierra Leone und ihre Menschen wissen kann. Aber meine vier Merkmale liefern doch brauchbare Momentaufnahmen des jeweiligen Stands der gesellschaftlichen Entwicklung, die uns die langfristigen und erklärungsbedürftigen Muster erkennen lassen. Nur dann können wir sagen, warum der Westen die Welt regiert.

Mein erstes Merkmal ist die Energieausbeute. Ohne die Fähigkeit, Energie aus Pflanzen und Tieren zu ziehen, um damit Soldaten und Seeleute zu ernähren, die ihrerseits kaum Landwirtschaft betrieben, ferner Energie aus Wind und Kohle zu ziehen, um damit Schiffe bis nach China gelangen zu lassen, und zuletzt auch Energie aus Sprengstoffen zu ziehen, um mit Granaten chinesische Garnisonen auszuschalten – ohne diese Fähigkeit, sich Energien nutzbar zu machen, hätten die Briten 1840 niemals Tinghai erreichen und es in Schutt und Asche legen können. Energieausbeute ist fundamental für die gesellschaftliche Entwicklung – so grundlegend, dass der berühmte Anthropologe Leslie White bereits in den 1940er Jahren den Vorschlag machte, die gesamte Menschheitsgeschichte auf eine einzige Gleichung zu reduzieren: nämlich auf E x T → K, wobei E für Energie steht, T für Technik und K für Kultur.13

Das ist beileibe nicht so banausisch kulturlos, wie es klingt. Natürlich war auch White nicht der Meinung, man müsse nur Energie mit Technik multiplizieren und schon wisse man alles Notwenige über Konfuzius und Platon, über den holländischen Meister Rembrandt und den chinesischen Landschaftsmaler Fan Kuan. Wenn White von »Kultur« sprach, dann meinte er in etwa das, was ich mit gesellschaftlicher Entwicklung bezeichne. Aber gerade dann ist seine Formel zu simpel für unsere Zwecke. Um das Geschehen in Tinghai zu erklären, müssen wir mehr wissen.

Denn die beste Energieausbeute der Welt hätte das britische Expeditionskorps nicht bis nach Tinghai gebracht, wenn die Briten nicht in der Lage gewesen wären, dies auch zu organisieren. Königin Victorias Gefolgsleute mussten in der Lage sein, Soldaten auszuheben, sie zu bezahlen, auszurüsten und zu versorgen, ihnen Gehorsam gegenüber ihren Vorgesetzten und noch eine Menge anderer Dinge beizubringen. Auch diese organisatorische Fähigkeit müssen wir messen. Bis zu einem gewissen Grad deckt sie sich mit Spencers altem Konzept der Differenzierung, doch die Neoevolutionisten mussten in den 1960er Jahren die Erfahrung machen, dass es nahezu ausgeschlossen ist, Differenzierung direkt zu messen oder sie auch nur zur Zufriedenheit ihrer Kritiker zu definieren. Wir brauchen |154|einen Stellvertreter, etwas, das eng verbunden ist mit Organisationsfähigkeit, aber leichter zu messen.

Ich habe dafür den Grad der Verstädterung gewählt. Das mag merkwürdig klingen, denn schließlich trägt der Umstand, dass London eine Riesenstadt war, nicht direkt zum Verständnis der Einnahmen von Lord Melbourne oder der Kommandostrukturen der Royal Navy bei. Ich denke aber, dass mit einer weiteren Überlegung mein Vorschlag plausibler wird. Es erforderte eine erstaunliche Organisationsleistung, um eine Stadt von drei Millionen Menschen zu erhalten. Es musste Leute geben, die Nahrungsmittel und Trinkwasser in die Stadt brachten, andere, die den Abfall abtransportierten, wieder andere, die für Arbeit sorgten, Gesetz und Ordnung aufrechterhielten, Brände löschten und all die anderen Aufgaben lösten, die tagein, tagaus in jeder großen Stadt anfallen.

Ohne Zweifel sind einige der größten Städte unserer Welt dysfunktionale Albträume, beherrscht von Verbrechen, Verwahrlosung und Krankheiten. Aber das gilt von allen großen Städten der Geschichte. Rom hatte im 1. Jahrhundert v. u. Z. eine Million Einwohner; es gab Banden, die nicht nur die Straßen unsicher machten, sondern manchmal auch die Regierung lahmlegten und für so hohe Sterberaten sorgten, dass jeden Monat über 1000 Landbewohner in die Metropole ziehen mussten, nur um die Einwohnerzahlen konstant zu halten. Trotz aller römischen Missstände jedoch war die Organisation, die die Stadt am Leben erhielt, allem weit überlegen, was irgendeine frühere Gesellschaft hatte zustande bringen können – so wie die Verwaltung von Lagos (mit elf Millionen Einwohnern), Mumbai (19 Millionen Einwohner) oder gar Tokio (35 Millionen Einwohner) die Möglichkeiten des Römischen Reiches weit überfordert hätte.

Aus diesem Grund nutzen Sozialwissenschaftler den Grad der Verstädterung als groben Richtwert für die organisatorischen Fähigkeiten einer Gesellschaft. Uns bietet das Merkmal »Größe der größten Städte einer Gesellschaft« den zusätzlichen Vorteil, dass wir es nicht nur den offiziellen Statistiken ablesen können, die lediglich in den letzten Jahrhunderten produziert wurden, sondern auch den archäologischen Befunden. Wir können uns also bis zurück in die Eiszeit eine annähernde Vorstellung vom Organisationsgrad einer Gesellschaft verschaffen.

Doch mussten die Briten 1840 nicht nur physische Energie gewinnen und deren Anwendung organisieren, sondern auch wachsende Mengen von Informationen verarbeiten und weitergeben. Büchsenmacher, Schiffsbauer, Soldaten und Seeleute mussten zunehmend schriftliche Anweisungen, Pläne und Karten lesen; Briefe mussten zwischen Europa und Asien hin- und hergehen. Im 19. Jahrhundert war das englische Nachrichtenwesen verglichen mit dem, was für uns heute selbstverständlich ist, hoffnungslos unterentwickelt (persönliche Briefe brauchten drei Monate, um aus Guangzhou nach London zu gelangen; Sendungen der Regierung aus unerfindlichen Gründen sogar vier Monate). Doch war dies bereits ein immenser Fortschritt gegenüber dem 18. Jahrhundert, das wiederum Standards des 17. Jahrhunderts deutlich übertraf. Verarbeitung und Verbreitung von Nachrichten |155|ist entscheidend für die Entwicklung der Gesellschaft – darum mache ich sie zum dritten Merkmal.

Das letzte, aber leider nicht das unbedeutendste Merkmal ist die Fähigkeit, Kriege zu führen. So effektiv 1840 die britische Energieausbeute, deren Organisation und der Nachrichtenverkehr auch waren, ihre Zwecke erreichten sie nur, wenn alle drei im Verbund zur zerstörerischen Kraft wurden. In Kapitel 1 habe ich Arthur C. Clarke vorgehalten, dass er in seinem SF-Klassiker Odyssee 2001 Evolution gleichsetzt mit der Fähigkeit zu töten. Aber er hatte insofern Recht, als ein Index gesellschaftlicher Entwicklung, in den die Entfaltung militärischer Macht nicht einginge, nutzlos wäre. Der Vorsitzende Mao hat das auf die berühmte Formel gebracht: »Jeder Kommunist muss diese Wahrheit begreifen: ›Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.‹«14 Vor den 1840er Jahren konnte keine Gesellschaft ihre militärische Macht über den gesamten Erdball ausdehnen, weshalb die Frage, wer die Welt »regiert«, sinnlos gewesen wäre; nach 1840 aber wurde sie überaus bedeutsam.

Wie beim Human Development Index der Vereinten Nationen gibt es auch hier keinen Unparteiischen, der sagen könnte, dass gerade diese und keine anderen Merkmale die einzig richtigen sind, um den Grad gesellschaftlicher Entwicklung zu messen, und auch hier wird man jedes Mal zu anderen Ergebnissen kommen, wenn man die Merkmale austauscht. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Ich habe in den letzten Jahren mit allen möglichen Merkmalen experimentiert, und bei keiner Kombination hat sich das Ergebnis grundsätzlich geändert, bei allen blieb das Gesamtmuster gleich.2*

Wäre Eddington ein Künstler gewesen, er hätte die Welt vielleicht in der Manier eines alten Meisters wiedergegeben, mit vielen Details, die zu sehen schmerzlich gewesen wäre. Demgegenüber gleicht das Erstellen eines Index der gesellschaftlichen Entwicklung dem Vorgehen eines Bildhauers, der versucht, einem Baumstamm mit einer Kettensäge die Form eines Grizzlybären abzugewinnen. Diese grobe und nur umrisshafte Art der Darstellung hätte Einsteins Haar noch weißer werden lassen, doch unterschiedliche Probleme verlangen auch unterschiedliche Fehlertoleranzen. Für den Künstler mit der Kettensäge zählt nur eine Frage, ob nämlich der Baumstamm zuletzt wie ein Grizzly aussieht; der vergleichende Historiker wiederum will vor allem wissen, ob der Index die Gesamtgestalt der Geschichte gesellschaftlicher Entwicklung abbildet oder nicht. Das allerdings müssen die Historiker unter sich beurteilen, indem sie das Muster, das der Index bietet, mit den Einzelheiten der historischen Aufzeichnungen vergleichen.

|156|Würde ein Index die Historiker zu dieser Arbeit anregen, dann wäre das ein Verdienst, das größer nicht sein könnte. Für Debatten ist Raum genug, schließlich könnten andere Merkmale und eine andere Zuordnung der Punktwerte ja bessere Ergebnisse liefern. Doch liegen die Zahlen erst einmal auf dem Tisch, dann zwingt dies alle Beteiligten dazu, genauer nachzusehen, wo sich möglicherweise Fehler eingeschlichen haben und wie sich diese korrigieren ließen. Das wäre noch immer keine Astrophysik, doch sehr viel besser, als im Dunkel herumzutappen.

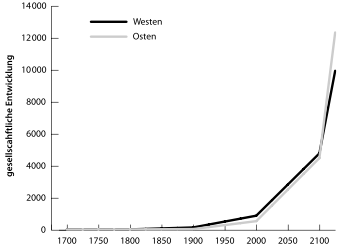

Nun wird es Zeit für ein paar Zahlen. Für den Zustand der Welt im Jahr 2000 u. Z. lassen sie sich ohne weiteres finden. (Weil 2000 eine so schön runde Zahl ist, nehme ich dieses Datum als Endpunkt des Index.) Die verschiedenen Programme der Vereinten Nationen veröffentlichen jährliche statistische Überblicke, denen wir zum Beispiel entnehmen können, dass der Durchschnittsamerikaner pro Jahr 83,2 Millionen Kilokalorien Energie verbraucht, der Durchschnittsjapaner dagegen nur 38 Millionen; dass 79,1 Prozent der Amerikaner in Städten leben, aber nur 66 Prozent der Japaner; dass es 375 Internethosts auf 1000 Amerikaner gibt, doch nur 73 auf 1000 Japaner, und so weiter. Die jährliche Military Balance des International Institute for Strategic Studies sagt uns, sofern dies nicht der Geheimhaltung unterliegt, über wie viele Soldaten und Waffen jedes Land verfügt, welche Fähigkeiten sie haben und wie viel ihre Unterhaltung kostet. Wir ertrinken in Zahlen. Doch erst wenn wir entscheiden, wie sie zu organisieren sind, ergänzen sie sich zu einem Index.

Um das Programm weiterhin so einfach wie möglich zu gestalten, setze ich 1000 als höchsten Punktwert, der im Jahr 2000 für gesellschaftliche Entwicklung zu erreichen ist, und verteile diese 1000 Punkte gleichmäßig auf meine vier Merkmale. Als Raoul Naroll 1956 den ersten Index für gesellschaftliche Entwicklung publizierte, vergab auch er gleiche Punktmengen an die von ihm ausgewählten drei Merkmale, und zwar, wie er selbst formulierte, nur deshalb, »weil es keinen vernünftigen Grund gab, einem davon mehr Gewicht zu geben als einem anderen«15. Das klingt auch für unsere Zwecke hinreichend plausibel.

Haben wir den Maximalwert für jedes Merkmal im Jahr 2000 mit 250 festgesetzt, kommen wir zum eigentlich kniffligen Teil der Aufgabe: Wir müssen nämlich entscheiden, wie wir dem Osten und dem Westen auf jeder Stufe ihrer Geschichte Punkte zuerkennen wollen. Ich möchte nicht jede dazu notwendige Operation Schritt für Schritt durchgehen (ich fasse die Daten und einige der Hauptkomplexe im Anhang am Ende des Buchs zusammen), doch es wird nichts schaden, zumindest einen kurzen Blick in diese Werkstatt zu werfen und die Prozedur zu skizzieren. (Leser, die daran weniger Interesse haben, können zum nächsten Abschnitt vorblättern.)

|157|Verstädterung ist vermutlich das einfachste Merkmal, hat aber auch seine Tücken. Das erste Problem ist definitorischer Art: Was genau ist Verstädterung? Einige Sozialwissenschaftler definieren sie als Anteil der Bevölkerung, der in Siedlungen über einer bestimmten Größe (sagen wir: über 10 000 Einwohner) lebt; andere als Aufteilung der Menschen in allen Siedlungstypen, von Städten bis hinab zu Weilern; wieder andere als Durchschnittsgröße der Gemeinden in einem Land. Das sind jeweils nützliche Ansätze, doch ist es schwierig für uns, sie über den gesamten zu betrachtenden Zeitraum anzuwenden, da sich die Art der Befunde fortwährend ändert. Ich habe mich entschieden, es mit einem einfacheren Maß zu versuchen: mit der Größe der zum jeweiligen Zeitpunkt größten bekannten Siedlung im Osten und im Westen.

Die Konzentration auf die jeweils größte Stadt beseitigt die definitorischen Probleme nicht, denn noch immer bleibt uns festzulegen, wie wir die Grenzen von Städten bestimmen und wie wir die unterschiedlichen Befunde verbinden, um in diesem Rahmen zu Zahlen zu gelangen. Allerdings haben wir mit dieser Methode die Ungewissheiten auf ein Minimum reduziert. Beim Experimentieren mit den Zahlen habe ich herausgefunden, dass die Kombination des Merkmals größte Stadt mit anderen Kriterien – zum Beispiel der Verteilung der Menschen zwischen Städten und Dörfern oder der Durchschnittsgröße der Städte – die Aufgabe enorm erschwerte, das Gesamtergebnis aber praktisch nicht beeinflusste. Wenn indes kompliziertere Messverfahren eine Menge mehr Arbeit machen und doch nur ungefähr gleiche Ergebnisse liefern, kann ich auch bei der einfachen Stadtgröße bleiben.

Im Jahr 2000 u. Z. stuften die meisten Geographen Tokio mit seinen damals rund 26,7 Millionen Einwohnern als größte Stadt der Welt ein.1* Also erhält Tokio die gesamten 250 Punkte, die für Organisation/Verstädterung zu vergeben sind. Dementsprechend ist in allen anderen Berechnungen für jeweils 106 800 Menschen (26,7 Millionen geteilt durch 250) ein Punkt zu vergeben. Die größte Stadt im Westen war im Jahr 2000 New York mit 16,7 Millionen Einwohnern; das bedeutet 156,37 Punkte. Die Zahlen für 1900 sind nicht ganz so valide, alle Historiker sind sich aber einig, dass die Städte viel kleiner waren. London im Westen hatte 6,6 Millionen Einwohner, erzielt also 61,8 Punkte; Tokio war auch zu dieser Zeit die größte Stadt im Osten, allerdings mit nur 1,75 Millionen Menschen, macht 16,39 Punkte. Weitere 100 Jahre früher: Für die Zeit um 1800 müssen Historiker Quellen unterschiedlicher Herkunft verbinden, darunter Aufzeichnungen über Nahrungsmittellieferungen und Steuereinnahmen, die von Städten bedeckte Fläche, die Bebauungsdichte und anekdotische Berichte. Doch die meisten kommen zum Ergebnis, dass Beijing mit etwa 1,1 Millionen Einwohnern zu dieser Zeit die |158|weltweit größte Stadt war, macht 10,23 Punkte. Die größte Stadt des Westens war abermals London, mit rund 861 000 Menschen, also 8,06 Punkte.

Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto größer wird die Fehlerquote, doch für die 1000 Jahre bis 1700 u. Z. waren die größten Städte eindeutig chinesisch (knapp dahinter japanische Städte). Zwischen 800 und 1200 u. Z. kamen zuerst Chang’an, dann Kaifeng, später Hangzhou nahe an oder leicht über eine Million Einwohner (rund 9 Punkte). Die Städte im Westen dagegen waren damals nie mehr als nur halb so groß. Einige Jahrhunderte früher war die Lage umgekehrt: Im 1. Jahrhundert v. u. Z. machten eine Million Einwohner Rom zweifellos zur Metropole der Welt; Chang’an in China hatte damals vermutlich etwa 500 000 Einwohner.

Gehen wir zurück in die Vorgeschichte, verschlechtert sich die Beweislage, die Zahlen werden kleiner, doch wenn wir systematische archäologische Übersichten mit detaillierten Ausgrabungen kleiner Areale kombinieren, erhalten wir eine immer noch einigermaßen sichere Vorstellung von der Größe damaliger Städte. Da ist sie wieder, die Kunst nach Art der Kettensäge. Die üblichen Schätzungen mögen um zehn Prozent danebenliegen, aber größere Fehlermargen sind ziemlich unwahrscheinlich. Und weil wir auf östliche wie auf westliche Ausgrabungsstätten dieselben Schätzmethoden anwenden, ist der Trend wohl ziemlich verlässlich. Um nach unserem System einen Punkt zu erreichen, braucht es 106 800 Menschen; 1000 Menschen bedeuten also 0,01 Punkte, und einen kleineren Wert in den Index aufzunehmen erschien mir nicht als sinnvoll. Wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, erreichten die größten Siedlungen im Westen diese Bevölkerungszahl um 3500 v. u. Z. In noch früheren Zeiten gibt es in dieser Sparte für West wie Ost keinen Punkt. (Die Tabellen dazu befinden sich im Anhang.)

Wir sollten hier für einen Augenblick bei der Energieausbeute verweilen, denn dieses Merkmal stellt uns vor ganz andere Probleme. Die einfachste Möglichkeit, hier zu Zahlen zu gelangen, wäre, den Verbrauch pro Person festzustellen, gemessen in Kilokalorien pro Tag. Nach dem gleichen Verfahren, das ich für Verstädterung angewandt habe, beginne ich wieder im Jahr 2000 u. Z. Zu diesem Zeitpunkt verbrauchte ein Durchschnittsamerikaner pro Tag etwa 228 000 Kilokalorien. Diese Zahl, gewiss die höchste in der Geschichte, bringt dem Westen die volle Zuerkennung der 250 Punkte. (Wie bereits gesagt, bin ich nicht daran interessiert, unsere Fähigkeiten, Energie zu verbrauchen, Städte zu bauen, Informationen weiterzuleiten und Kriege zu führen, zu beurteilen – ich messe sie nur.) Im Osten verzeichnete Japan den höchsten Energieverbrauch pro Person, nämlich 104 000 Kilokalorien pro Tag im Jahr 2000, was dem Osten 113,89 Punkte einbringt.

Offizielle Statistiken über den Energieverbrauch sind für den Osten erst ab 1900 u. Z., für den Westen bereits ab 1800 verfügbar. Aber es gibt glücklicherweise andere Möglichkeiten weiterzukommen. Der menschliche Körper hat einige physiologische Grundbedürfnisse. Er funktioniert erst richtig, wenn ihm über die |159|Nahrung täglich 2000 Kilokalorien zur Verfügung stehen.2* Nimmt ein Mensch deutlich weniger als 2000 Kilokalorien pro Tag zu sich, baut sein Körper schrittweise Funktionen ab – Muskelkraft, Sehkaft, Hörkraft und so weiter schwinden –, irgendwann droht der Tod. Der durchschnittliche Nahrungsverzehr kann daher nie dauerhaft unter 2000 Kilokalorien pro Tag und Person gelegen haben, der niedrigste Wert in dieser Skala läge also bei zwei Punkten.

Im wirklichen Leben jedoch lagen die niedrigsten Werte stets über diesen zwei Punkten, denn es sind mitnichten die Nahrungsmittel, in denen der größte Anteil der verbrauchten Energie steckt. Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, hat Homo erectus vermutlich bereits in Zhoukoudian, also vor fünf Millionen Jahren, zum Kochen Holz verbrannt; sicher ist, dass die Neandertaler dies vor 100 000 Jahren taten, zudem trugen sie Tierhäute. Weil wir über die Lebensweisen der Neandertaler nur wenig wissen, können unsere Schätzungen nicht sehr genau sein, doch indem diese Frühmenschen Energiequellen nicht nur über die Nahrung anzapften, haben sie mit Sicherheit im Durchschnitt darüber hinaus täglich weitere 1000 und mehr Kilokalorien verbraucht, was ihnen insgesamt um die 3,25 Punkte einträgt. Ihre anatomisch modernen Zeitgenossen kochten mehr als Neandertaler, trugen mehr Kleidung und bauten sich auch Behausungen aus Holz, Laub, Mammutknochen und Häuten – all das Produkte der chemischen Energie, in die die Pflanzen die elektromagnetische Energie der Sonne umgewandelt hatten. Selbst die technisch unentwickeltsten Sammler und Jäger des 20. Jahrhunderts vereinnahmen alles in allem mindestens 3500 Kilokalorien pro Tag. Angesichts des kälteren Klimas müssen ihre historisch viel älteren Vorfahren am Ende der Eiszeit im Durchschnitt näher an 4000 Kilokalorien täglich gelegen haben, was mindestens 4,25 Punkten entspricht.

Ich denke, ein Archäologe wird an solchen Schätzungen nicht viel auszusetzen haben. Doch die Lücke, die zwischen den 4,25 Punkten eines eiszeitlichen Jägers und den 250 unserer westlichen, Strom und Benzin fressenden Zeitgenossen klafft, ist gewaltig. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Wenn wir das Wissen zusammentragen, das sich Archäologen, Historiker, Anthropologen und Ökologen je auf ihre Weise angeeignet haben, dann können wir der Antwort auf diese Frage vielleicht doch ziemlich nahekommen.

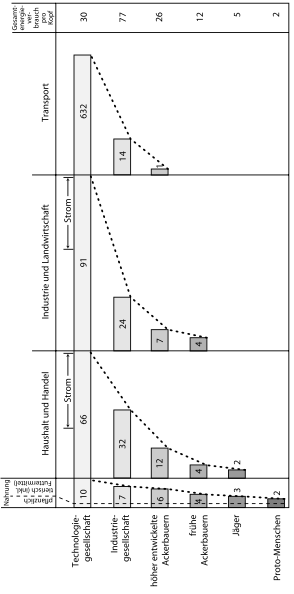

Bereits 1971 baten Redakteure des Scientific American den Geowissenschaftler Earl Cook um einen Beitrag über den Energiefluss in einer Industriegesellschaft. Er fügte seinem Aufsatz ein auf zuverlässigen Schätzungen basierendes Diagramm bei, das seither häufig wiederabgedruckt wurde. Es zeigt den Energieverbrauch von Jäger-Sammlern, frühen Ackerbauern (womit er die Bauern in Südwestasien um 5000 v. u. Z. meinte, denen wir in Kapitel 2 begegnet sind), fortgeschrittenen |160|Bauern (Nordwesteuropäer um 1400 u. Z.), Angehörigen klassischer Industriegesellschaften (Westeuropäer um 1860) und denen »technologisierter Gesellschaften« Ende des 20. Jahrhunderts – jeweils aufgeteilt in vier Kategorien: Nahrung (einschließlich des Schlachttierfutters), Haushalt und Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft, Verkehr und Transport (Abbildung 3.1).

Cooks Schätzungen haben sich als bemerkenswert treffend erwiesen, obwohl seitdem nahezu 40 Jahre vergangen sind, in denen Historiker, Anthropologen, Archäologen und Wirtschaftswissenschaftler weitere Erkenntnisse gewonnen haben.3* Sie bieten natürlich nur einen Anhaltspunkt, doch anhand der detaillierten Zeugnisse aus allen Geschichtsperioden im Westen wie im Osten können wir doch sehr gut sagen, wie weit sich die Gesellschaften der Gegenwart von diesen Parametern entfernt haben. Für die letzten Jahrhunderte können wir dabei auf Textquellen zurückgreifen, für die meisten Epochen zuvor jedoch sind wir vor allem auf archäologische Funde angewiesen.

Manchmal kommt Hilfe aus ganz unerwarteten Richtungen. Die Eiskernbohrungen aus Grönland, die schon in Kapitel 1 und 2 eine Rolle gespielt haben, zeigen auch, dass die Luftverschmutzung in den letzten Jahrhunderten vor der Zeitenwende um das Siebenfache gestiegen ist, vor allem wegen des Bergbaus der Römer in Spanien. Dieser Befund ist in den letzten zehn Jahren durch Untersuchungen von Sedimenten aus Torfmooren und Seen bestätigt worden. Die Europäer produzierten im 1. Jahrhundert u. Z. neun- bis zehnmal mehr Kupfer und Silber als im 13. Jahrhundert – einschließlich all der Energie, die Mensch und Tier dazu verbrauchten: beim Graben der Minen und Stollen, beim Fortschaffen des Abraums, beim Bau von Straßen und Häfen, beim Be- und Entladen der Schiffe, beim Transport der Metalle in die Städte, beim Bau und Betrieb der Mühlen und Hammerwerke, die das Erz zerkleinerten. Vor allem zählt dabei natürlich das Holz, mit dem die Stollen ausgebaut sowie Schmelzöfen und Essen befeuert wurden. Eiskerne und Sedimentproben ermöglichen es uns auch, die Stufen industrieller Entwicklung in unterschiedlichen Epochen zu vergleichen. Erst im 11. Jahrhundert erreichte die Verschmutzung der grönländischen Eiskerne wieder den Stand der Römerzeit – zu einem Zeitpunkt, an dem chinesische Quellen davon berichten, dass der anhaltende Bedarf der Eisenwerker die Berge von Kaifeng so restlos entwaldet hatte, dass zum ersten Mal in der Geschichte Kohle zur wichtigen Energiequelle wurde. Und erst mit den qualmenden Schloten im England des 19. Jahrhunderts stieg die Luftverschmutzung deutlich über die zur Römerzeit.

Noch einmal möchte ich betonen, dass wir hier mit der Kettensäge operieren. So veranschlage ich etwa den täglichen Energiebedarf in der Blütezeit des Römischen Reiches, im 1. Jahrhundert u. Z., auf 31 000 Kilokalorien pro Kopf und Tag. Das liegt weit über Cooks Schätzung, der für fortgeschrittene Ackerbaugesellschaften von 26 000 Kilokalorien ausgeht. Doch die Archäologie belegt eindeutig, dass die Römer so viel Fleisch aßen, so viele Städte errichteten, so viele und größere Handelsschiffe einsetzten (und immer so weiter), wie das die Europäer erst wieder ab dem 18. Jahrhundert taten. Natürlich könnte der Energieverbrauch ohne weiteres um fünf Prozent über beziehungsweise unter meinen Schätzung liegen; doch aus Gründen, die ich im Anhang aufführe, wird er kaum zehn Prozent und ganz sicher keine 20 Prozent höher beziehungsweise niedriger gelegen haben.

|162|Nachrichtenwesen und Kriegführung stellen uns vor ganz eigene Probleme, doch gelten auch hier die gleichen Prinzipen wie für Verstädterung und Energieausbeute, wahrscheinlich auch die gleichen Fehlermargen. Aus Gründen, die ich im Anhang und ausführlicher auf meiner Website www.ianmorris.org darstelle, müssen die Punktwerte durchweg um 15, wenn nicht sogar um 20 Prozent falsch sein, bis sich ein wirklicher Unterschied im Grundmuster der gesellschaftlichen Entwicklung ergibt. So große Abweichungen jedoch sind, den historischen Befunden zufolge, unwahrscheinlich. Um alle Restzweifel zu beseitigen, bleibt anderen Historikern nichts anderes übrig, als andere Merkmale auszuwählen, auch die Punkte anders zu vergeben und auf diese Weise zu eigenen Zahlen zu gelangen.

Fortschritt in der Wissenschaft, so machte der Philosoph Karl Popper vor 50 Jahren geltend, sei eine Angelegenheit von »Vermutungen und Widerlegungen«, ein Zickzack-Kurs, der dadurch zustande kommt, dass ein Forscher eine Idee veröffentlicht und andere sie dann zu widerlegen trachten, um zu einer noch besseren zu gelangen. Das gilt wohl auch für die Geschichtswissenschaften. Ich bin überzeugt davon, dass jeder andere Index, der sich eng an die Fakten hält, ein Muster ergeben wird, das dem meinen mehr oder weniger gleicht. Sollte ich mich jedoch irren, sollten andere mein Schema unzulänglich finden, dann, so hoffe ich, wird sie mein Irrtum ermutigen, bessere Antworten zu finden. Um nochmals Einstein zu zitieren: »Wenn wir uns nur ein wenig bemühen, so können wir oft in einer philosophischen Theorie, die wir als falsch ablehnen mussten, einen wahren Gedanken entdecken, der wert ist, die falsche Theorie zu überleben.«16

Bleiben zwei weitere technische Fragen. Erstens: In welchen Intervallen sollten wir die Punktwerte berechnen? Wenn wir wollten, könnten wir dem Wandel in der gesellschaftlichen Entwicklung seit den 1950ern von Jahr zu Jahr, sogar von Monat zu Monat nachgehen. Ich bezweifle jedoch, dass dies besonders sinnvoll wäre. Schließlich wollen wir das Gesamtmuster erkennen, das die Geschichte über lange Perioden hinweg prägt, und dafür scheint es – wie ich im Folgenden zu zeigen hoffe – detailreich genug zu sein, wenn wir den Puls der gesellschaftlichen Entwicklung einmal pro Jahrhundert bestimmen.

|163|Gehen wir jedoch zurück bis zum Ende der Eiszeit, ist es weder möglich noch wünschenswert, die gesellschaftliche Entwicklung im Jahrhunderttakt zu bestimmen. Wir können einfach zu wenige Unterschiede ausmachen zwischen dem, was um 14 000 v. u. Z. vor sich ging, und der Lage um 13 900 v. u. Z. (und auch nicht zu der um 13 800). Zum einen haben wir nicht genügend aussagekräftige Funde, zum anderen vollzog sich der Wandel sehr langsam. Ich benutze darum eine gleitende Skala. Von 14 000 bis 4000 v. u. Z. messe ich die gesellschaftliche Entwicklung alle 1000 Jahre. Von 4000 bis 2500 v. u. Z. werden nicht nur die Befunde besser, sondern beschleunigt sich auch der Wandel, also messe ich alle 500 Jahre. Und zwischen 2500 v. u. Z. und 1500 u. Z. reduziere ich den Abstand auf 250 Jahre; von 1400 bis 2000 dann messe ich alle 100 Jahre.

Das birgt natürlich Risiken. Vor allem wird der gesellschaftliche Wandel, je weiter zurück wir in der Geschichte gehen, als umso ruhiger und gradueller erscheinen. Wenn wir unsere Punktwerte nur alle 1000 oder 500 Jahre bestimmen, können wir durchaus interessante Wendepunkte verfehlen. Die bittere Wahrheit jedoch ist, dass wir unsere Daten nur ganz selten sehr viel präziser datieren können als in Zeitabschnitten, wie ich sie vorschlage. Ich will das Problem nicht verleugnen und werde mich bemühen, in der narrativen Darstellung in Kapitel 4 bis 10 so viele Lücken wie möglich zu schließen, doch der Rahmen, den ich hier anwende, erscheint mir als bestmöglicher Kompromiss zwischen Praktikabilität und Genauigkeit.

Die zweite Frage lautet: Wo soll man messen? Vielleicht ist Ihnen beim Lesen der letzten Abschnitte aufgefallen, wie zurückhaltend ich war, den Teil der Welt anzugeben, von dem ich gerade sprach, als ich die Zahlen für »Westen« und »Osten« generiert habe. An manchen Stellen war von den Vereinigten Staaten die Rede, an anderen von Großbritannien, manchmal von China, dann wieder von Japan. In Kapitel 1 habe ich die Klage des Historikers Kenneth Pomeranz über seine Kollegen zitiert, die in der Frage, warum der Westen die Welt regiert, insofern schlampten, als sie das kleine England mit dem riesigen China verglichen und daraus den Schluss zögen, der Westen habe bereits um 1750 u. Z. geführt. Man müsse, insistierte Pomeranz, stets gleich große Einheiten vergleichen. Mit den Kapiteln 1 und 2 habe ich darauf reagiert, indem ich als »Westen« und »Osten« ausdrücklich die Gesellschaften definiert habe, die von den ursprünglichen Ackerbaurevolutionen im Fruchtbaren Halbmond beziehungsweise in den Tälern des Jangtse abstammen. An dieser Stelle nun muss ich einräumen, dass ich damit Pomeranz’ Problem nur zum Teil gelöst habe. In Kapitel 2, in dem ich die enorme Expansion der westlichen und östlichen Kulturzonen beschrieben habe, die in den rund 5000 Jahren nach Beginn der Kultivierung stattfand, konnte ich nicht umhin, auch auf die Unterschiede in der gesellschaftlichen Entwicklung einzugehen, die zwischen den Kerngebieten im Fruchtbaren Halbmond oder im Jangste-Tal einerseits und Randgebieten wie Nordeuropa oder Korea andererseits bestanden. Auf welche Teile des Ostens oder des Westens also sollen wir uns konzentrieren, wenn wir Punktwerte für den Index gesellschaftlicher Entwicklung festlegen?

|164|Wir könnten versuchen, beide Zonen jeweils insgesamt in den Blick zu nehmen, was allerdings bedeuten würde, dass zum Beispiel in den westlichen Punktwert für das Jahr 1900 u. Z. die rauchenden Fabriken und die ratternden Maschinengewehre des industrialisierten England ebenso eingehen würden wie etwa Russlands Leibeigene, Mexikos Tagelöhner oder Australiens Rancher. Wir müssten uns eine Art Durchschnittswert für die Entwicklung des Westens ausdenken, das gleiche für den Osten versuchen – und dieses Strickmuster dann auf alle früheren Zeitpunkte der Geschichte übertragen. Das wäre ziemlich kompliziert und erwiese sich zudem nicht nur als unpraktikabel, sondern, wie ich befürchte, auch als unsinnig. Wenn es darum geht, die westliche Führung zu erklären, sind die entscheidenden Antworten von einem Vergleich der am weitesten entwickelten Teile jeder Region zu erwarten, von einem Vergleich der jeweiligen Kerngebiete, die von den dichtesten politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Interaktionen konstituiert wurden. Der Index gesellschaftlicher Entwicklung muss Veränderungen innerhalb dieser Kerngebiete messen und vergleichbar machen.

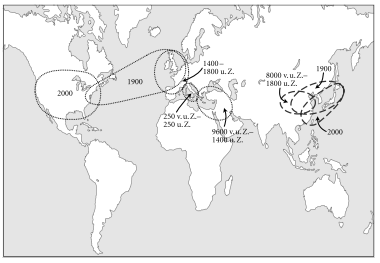

Wie wir in den Kapiteln 4 bis 10 sehen werden, haben sich diese Kerngebiete im Lauf der Zeit verschoben und verändert. Von 11 000 v. u. Z. bis um 1400 u. Z. war der Kern des Westens geographisch ziemlich stabil, nämlich das östliche Ende des Mittelmeers – ausgenommen die Zeit zwischen 250 v. u. Z. bis 250 u. Z., als das Römische Reich, von Italien ausgehend, das Kerngebiet nach Westen zog. Ansonsten lag es stets im Dreieck zwischen den heutigen Staaten Irak, Ägypten und Griechenland. Seit 1400 u. Z. verlagerte sich das Kerngebiet unaufhörlich nach Norden und Westen, zunächst nach Norditalien, dann nach Spanien und Frankreich, später umfasste es, sich erweiternd, England, Belgien, Holland und Deutschland. Um 1900 erfolgte der Sprung über den Atlantik, und 2000 lag das Kerngebiet fest in Nordamerika. Das im Osten bestand bis 1850 u. Z. aus den Ursprungstälern von Gelbem Fluss und Jangtse, allerdings verlagerte sich das zentrale Kraftfeld ab etwa 4000 v. u. Z. nach Norden, nach 500 u. Z. wieder zurück in den Süden, ab 1400 u. Z. erneut nach Norden. Es dehnte sich aus und umfasste um 1900 Japan, um 2000 auch Südostchina (Abbildung 3.2).

An dieser Stelle möchte ich zunächst nur festhalten, dass alle Punktwerte der gesellschaftlichen Entwicklung die Gesellschaften in diesen Kerngebieten widerspiegeln. Die Gründe, aus denen sich diese Gebiete verlagert haben, werden eines der Hauptthemen in den folgenden Kapiteln sein.

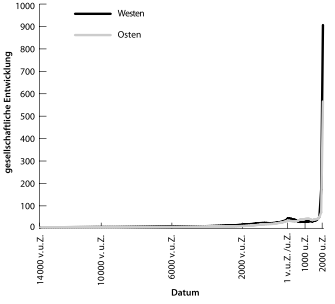

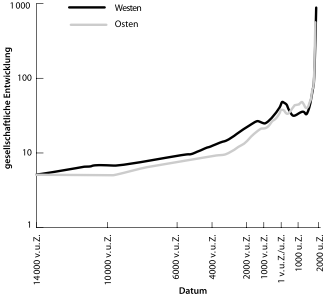

So viel zu den Regeln des Spiels; nun zu einigen Ergebnissen. Abbildung 3.3 zeigt die Punktwerte für die letzten 16 000 Jahre, seit Ende der Eiszeit, als die Geschichte sich warmzulaufen begann.

Abbildung 3.2: Verschiebung der Machtzentren

Die mal langsame, dann wieder rasche Verlagerung der höchstentwickelten Kerngebiete innerhalb des westlichen (gepunktet) und des östlichen (gestrichelt) Kulturkreises seit dem Ende der Eiszeit.

Nach unserem ganzen Vorlauf, was sehen wir tatsächlich? Offen gestanden, nicht viel – es sei denn, Ihre Augen sind ein ganzes Stück besser als meine. Die Linien für Osten und Westen verlaufen so nahe beieinander, dass sie sich kaum unterscheiden lassen. Und bis 3000 v. u. Z. lösen sie sich nicht wirklich von der Grundlinie des Diagramms. Auch danach scheint sich wenig zu tun – bis vor zwei Jahrhunderten, wo beide Linien plötzlich einen fast rechtwinkligen Knick vollführen und nach oben schießen.

Das Diagramm mag auf den ersten Blick enttäuschend sein, und doch lässt es uns zwei bedeutsame Dinge erkennen. Erstens: Es hat keinen großen Unterschied zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten und im Westen gegeben. Im Rahmen unseres Maßstabs sind beide für die meisten der Geschichtsabschnitte nur schwer auseinanderzuhalten. Zweitens: In den letzten Jahrhunderten muss etwas sehr Tiefgreifendes geschehen sein, die bei weitem schnellste und größte Veränderung in der Geschichte.

Um der Sache näher zu kommen, müssen wir die Werte anders darstellen. Das Ungemach mit der Abbildung 3.3 liegt in dem dramatischen Aufschwung beider Linien im 20. Jahrhundert. Um die Werte für das Jahr 2000 u. Z. (906,38 für den Westen, 565,44 für den Osten) auf der vertikalen Achse eintragen zu können, muss man einen Maßstab wählen, der die sehr viel niedrigeren Werte für die früheren |166|Zeiten so weit komprimiert, dass deren Bewegungen mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Zum Glück aber gibt es eine Methode, dieses Problem zu lösen.

Abbildung 3.3: Punkte erzielen

Die gesellschaftliche Entwicklung im Osten und im Westen seit 14 000 v. u. Z.

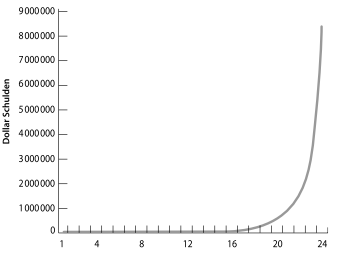

Stellen wir uns vor, ich möchte eine Tasse Kaffee trinken, habe aber kein Geld. Ich leihe mir einen Dollar von einer lokalen Größe vom Kaliber des Mafiabosses Tony Soprano, der Hauptfigur der gleichnamigen TV-Serie. (Wir gehen davon aus, dies alles passiert in einer Zeit, in der ein Dollar noch gereicht hat, um einen Kaffee zu bezahlen.) Der Mann ist natürlich mein Freund, er wird mir also keine Zinsen abknöpfen. Allerdings soll ich ihm den Dollar innerhalb einer Woche zurückgeben. Sollte ich diese Frist verpassen, dann, so seine Bedingung, werden sich meine Schulden verdoppeln, und so auch mit jeder weiteren Woche. Natürlich habe ich das Geld nach der ersten Woche nicht, schulde dem Mann nun also zwei Dollar. Und weil Umsicht in Gelddingen nicht zu meinen Stärken gehört, verpasse ich auch den nächsten Termin, die Schulden steigen auf vier Dollar. Eine Woche später sind es bereits acht Dollar. Ich verschwinde aus der Stadt und vergesse unser Arrangement einfach.

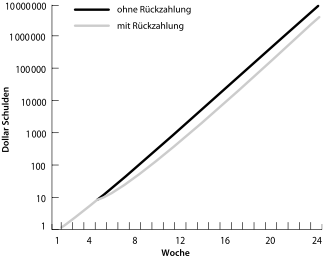

Abbildung 3.4 zeigt, was mit meinen Schulden geschieht. Wie in Abbildung 3.3 ist für eine lange Zeit nicht viel zu sehen. Erst um die 14. Woche löst sich die Linie, die das Wachstum der Zinsen anzeigt, von der Grundlinie; meine Schulden betragen |167|dann aber schon atemberaubende 8192 Dollar; in der 16. Woche haben sie sich auf 32 768 Dollar hochgeschraubt, und in Woche 24, als mich die Gangster endlich aufstöbern, schulde ich ihnen geschlagene 8 260 608 Dollar – eine Menge Geld für einen Kaffee.

Abbildung 3.4: Der Acht-Millionen-Dollar-Kaffee

Zinseszins in konventioneller Darstellung. Die Kosten der Tasse Kaffee steigen innerhalb von 14 Wochen von einem auf 8192 Dollar. Dennoch wird der finanzielle Ruin erst ab der 15. Woche wirklich sichtbar.

In diesem Maßstab dargestellt, ist das Wachstum meiner Schulden in den ersten Wochen (von einem zu zwei, vier, acht Dollar) in der Tat trivial. Angenommen, ich laufe den Fußsoldaten des Kredithais einen Monat nach der schicksalhaften Tasse Kaffee über den Weg, wenn meine Schulden bei 16 Dollar stehen. Nehmen wir weiter an, ich habe keine 16 Dollar, kann den Kerlen aber fünf Dollar geben. Um meine Gesundheit fürchtend, leiste ich vier weitere wöchentliche Zahlungen von jeweils fünf Dollar, dann aber vergesse ich das Ganze erneut und stelle die Zahlung ein. Die schwarze Linie in Abbildung 3.5 zeigt, was geschieht, wenn ich nichts zahle, die graue, wie meine Schulden nach fünfmaliger Fünf-Dollar-Zahlung steigen. Wieder wachsen meine Schulden auf über drei Millionen Dollar, aber das ist weniger als die Hälfte dessen, was ich ohne die Zwischenzahlungen schuldig gewesen wäre. Doch so entscheidend sie waren, in der Grafik sind sie nicht zu erkennen. Unmöglich, Abbildung 3.5 zu entnehmen, warum die graue Linie soviel tiefer endet als die schwarze.

Abbildung 3.6 erzählt die Geschichte meines Ruins auf eine andere Weise. Statistiker nennen die Abbildungen 3.4 und 3.5 linear skaliert, weil die Skalen auf |168|beiden Achsen in linearen Schritten steigen. Das heißt: Jeder Woche, die vergeht, entspricht auf der horizontalen Achse die gleiche Strecke, und ebenso entspricht auf der vertikalen Achse jedem Dollar die gleiche Strecke. Abbildung 3.6 dagegen ist linear-logarithmisch skaliert. Die Zeit auf der horizontalen Achse wird weiterhin in gleichen Streckenabschnitten dargestellt, die Vertikale allerdings zeigt die Schulden logarithmisch – will sagen: Der Abstand zwischen der Grundlinie und der ersten horizontalen Linie zeigt das Wachstum meiner Schulden ums Zehnfache, nämlich von eins auf zehn Dollar. Im nächsten Schritt, zwischen der ersten und der zweiten Linie, wachsen meine Schulden erneut ums Zehnfache, das heißt aber von zehn auf 100 Dollar, dann wieder ums Zehnfache, also von 100 auf 1000, und so weiter bis zu den zehn Millionen an der Spitze dieser Achse.

Abbildung 3.5: Keine gute Methode, schlechte Planung darzustellen

Die schwarze Linie zeigt den gleichen Anstieg der Schulden wie in Abbildung 3.4 – die graue dagegen, was nach einigen kleinen Zahlungen in den Wochen 5–9 geschieht. Doch die entscheidenden Zahlungen sind in konventioneller (linearer) Darstellung nicht zu erkennen.

Politiker und Berater haben eine Kunst daraus gemacht, uns mit Statistiken in die Irre zu führen. Bereits vor anderthalb Jahrhunderten fühlte sich, einem Bonmot von Mark Twain zufolge, Premierminister Benjamin Disraeli zu der Bemerkung getrieben: »Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken.« Abbildung 3.6 könnte man als Beweis dafür begreifen. Tatsächlich aber betont diese Darstellung nur einen anderen Aspekt meiner Schulden als die Abbildungen 3.4 und 3.5. Mit linear-linearer Darstellung lässt sich gut zeigen, wie |169|schlimm meine Schulden sind; die logarithmisch-lineare Darstellung dagegen demonstriert, wie es dazu kommen konnte. In Abbildung 3.6 verläuft die schwarze Linie stetig und gerade, sie zeigt, wie sich der Zuwachs meiner Schulden ohne Zahlungen stetig beschleunigt: Sie verdoppeln sich Woche für Woche. Der grauen Linie ist abzulesen, dass meine Fünf-Dollar-Zahlungen nach vier Wochen Verdopplung das Wachstum meiner Schulden zwar nicht beendet, aber dessen Rate verlangsamt. Sobald ich die Zahlung einstelle, steigt auch die graue Linie wieder parallel zur schwarzen, denn meine Schulden verdoppeln sich nun wieder ohne Abzug, erreichen aber (wegen des niedrigeren Ausgangspunkts) nicht die gleiche schwindelnde Höhe wie ohne Zwischenzahlung.

Abbildung 3.6: Geradewegs in den Ruin

Die Schuldenspirale in logarithmisch-linearer Darstellung. Die schwarze Linie zeigt die stetige Verdopplung der Schulden ohne Zwischenzahlungen, die graue dagegen die Auswirkung der kleinen Zahlungen in den Wochen 5–9, nach deren Einstellung die Verdopplung wieder einsetzt.

Weder Politiker noch Statistiker lügen immer, es gibt einfach keine völlig neutrale Art, Politik oder Zahlen zu präsentieren. Jede Pressemitteilung und jede graphische Darstellung rücken einige Aspekte der Realität in den Vordergrund, spielen andere dafür herunter. So auch Abbildung 3.7, welche die Punktwerte der gesellschaftlichen Entwicklung von 14 000 v. u. Z. bis 2000 u. Z. in logarithmisch-linearer Darstellung wiedergibt und dabei einen völlig anderen Eindruck vermittelt als die Darstellung derselben Werte in Abbildung 3.Der Sprung in der Entwicklung in den letzten Jahrhunderten bleibt klar und deutlich, er ließe |170|sich auch mit keiner statistischen Trickserei zum Verschwinden bringen. Aber wir sehen jetzt, dass dieser Sprung nicht aus heiterem Himmel erfolgte, wie es nach Abbildung 3.3 erscheinen mochte. Als die Linien nach oben zu schießen beginnen (um 1700 u. Z. im Westen, um 1800 im Osten), sind die Werte in beiden Regionen bereits um das Zehnfache höher als auf der linken Seite der Grafik – ein Unterschied, der auf Abbildung 3.3 kaum wahrnehmbar war.

Abbildung 3.7: Der Anstieg der gesellschaftlichen Entwicklung Hier ist die Entwicklung von 14 000 v. u. Z. bis 2000 u. Z. logarithmisch-linear dargestellt – wohl die sinnvollste Art, die Werte zur Anschauung zu bringen. Dadurch werden sowohl die relativen Wachstumsraten im Osten und Westen als auch die Bedeutung der vielen 1000 Jahre der Veränderungen vor 1800 u. Z. betont.

Wenn man erklären möchte, warum der Westen die Welt regiert, muss man, wie Abbildung 3.7 zeigt, gleich mehrere Fragen beantworten. Wir werden Gründe dafür suchen müssen, warum die gesellschaftliche Entwicklung nach 1800 u. Z. mit einem so plötzlichen Sprung ein Niveau erreicht hat (nahezu 100 Punkte), dass es einzelnen Staaten möglich wurde, ihre Macht weltweit auszudehnen. Bevor sich die Entwicklung in diese Höhe schraubte, konnten selbst die mächtigsten Staaten nur ihre eigene Region beherrschen. Erst die neuen Techniken und Einrichtungen des 19. Jahrhunderts ermöglichten es ihnen, lokale in weltweite Herrschaft zu verwandeln. Wir werden natürlich auch herauszufinden haben, warum der Westen |171|diese Schwelle zuerst erreicht hat. Um aber diese Fragen beantworten zu können, müssen wir begriffen haben, warum die gesellschaftliche Entwicklung bereits in den vorangegangenen 14 000 Jahren so sehr gestiegen ist.

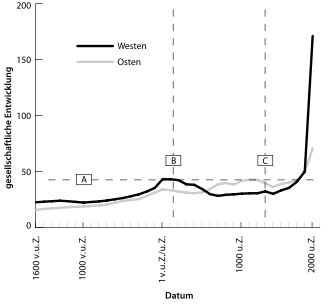

Abbildung 3.8: Linien durch Zeit und Raum

Die gesellschaftliche Entwicklung in dreieinhalb Jahrtausenden, von 1600 v. u. Z. bis 1900 u. Z., in linear-linearer Darstellung. Die gestrichelte Linie A zeigt einen möglichen Schwellenwert bei 43 Punkten, bei dem die weitere Entwicklung des Weströmischen Reiches in den ersten Jahrhunderten u. Z. blockiert worden ist, ebenso die der Song-Dynastie in China um 1100 u. Z., bevor um 1700 u. Z. dem Osten wie dem Westen der Durchbruch gelang. Linie B zeigt, dass eine Verbindung bestehen könnte zwischen den in den ersten Jahrhunderten u. Z. sowohl im Osten als auch im Westen sinkenden Werten; Linie C einen weiteren Ost-West-Gleichklang ab etwa 1300 u. Z.

Noch etwas anderes offenbart Abbildung 3.7. Nun sehen wir nämlich, dass die Werte für Ost und West bis vor wenigen 1000 Jahren sehr wohl unterschieden waren: Im Westen lagen sie in über 90 Prozent der Zeit seit 14 000 v. u. Z. höher als im Osten. Das bringt kurzfristige Ereignistheorien in Erklärungsnöte. Die Führung des Westens seit 1800 u. Z. ist eine Rückkehr zur langfristigen Norm, keine merkwürdige Anomalie.