Veillez à la nourriture des troupes ; ne leur imposez pas d’inutiles corvées. Faites en sorte qu’elles soient animées d’un même esprit et que leur force demeure intacte. En ce qui concerne les mouvements de l’armée, établissez des plans insondables.

L’art de la guerre, Des neuf sortes de terrain,

Sun Tzu, général de l’Empire du Milieu entre l’an 400 et 320 av. J. -C.

À Beynac, dans la plaine du Capeyrou, en l’an de grâce MCCCLII{29}.

À l’ultime instant où les dents d’acier allaient pulvériser mon chef, rompre mes spondilles, je ne sentis rien. Je rouvris les yeux. Elles avaient miraculeusement disparu de mon champ de vision.

Mu par une fatale résignation, j’avais redressé ma lance. Geoffroy de Sidon en avait fait de même.

Les dents de mon fer de lance fauchèrent une plume sur le cimier de mon adversaire.

Le temps d’un éclair, nos regards se croisèrent. Je crus voir une étrange lueur briller dans ses yeux par la fente du mézail.

La foule était plus muette qu’une carpe. Un silence oppressant régnait sur la plaine du Capeyrou. Sur l’eschalfaud, dans les tribunes, dans les gradins. Partout.

Nous fîmes demi-tour et nous avançâmes, au pas, le long de la lice, du côté opposé, lance à l’arrêt sur l’arçon. Au milieu, Geoffroy de Sidon l’inclina et effleura mon bacinet avec autant de douceur qu’une plume d’oie qui se serait posée sur mon chef. Je fis de même.

Alors, la foule rugit, hurla. Puis un tonnerre d’applaudissements éclata lorsque nous relevâmes le mézail de nos bacinets. Il submergea le roulement des tambours.

Un bandeau noir cachait l’œil que le chevalier de Sidon avait perdu lors du jugement de Dieu. Il me sourit et éclata de son rire puissant et tonitruant :

« Je vous avais bien dit, messire Brachet de Born, que j’y penserai et y viendrai… Mais point pour vous occire, jeune damoiseau ! »

![]()

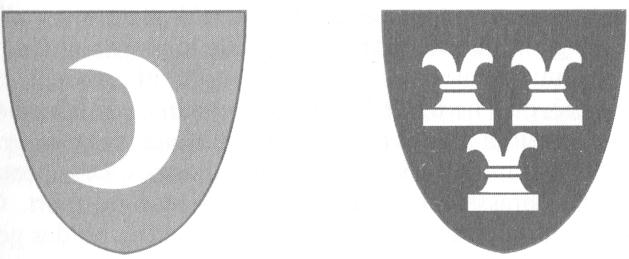

Le chevalier Alonzo de Peralda y Alfaquès, de sinople au croissant d’or contourné, venait d’au-delà des monts Pyrénées. Il s’élança sur la piste pour sa première joute en huchant « Az-samt ! Az-samt ! »

Par Saint-Antoine, il jurait de ce mot étrange que j’avais lu pour la première fois sur le parchemin caché à l’intérieur de la couverture à ais de bois de l’étrange codex que j’avais subtilisé à dame Éléonore de Guirande, le jour de la Saint-Michel, en l’an 1348, quatre ans plus tôt.

Le barbier de Beynac, interrogé à ce sujet, était plus savant en latin qu’en langue mauresque. Il n’avait pas pu m’en donner la traduction. Mais ce jouteur la connaissait assurément !

Je me frottai les mains, sans pouvoir réprimer une grimace. Mon épaule, largement bandée par les soins de Marguerite et du barbier, était encore douloureuse. Une blessure sans gravité, en vérité : le métal tordu de mon épaulière avait pénétré les chairs dans le gras de l’épaule. Ne restait qu’une forte contusion.

Le chevalier de Peralda me livrerait enfin la clef d’un des derniers mystères du Temple ! La clef m’ouvrirait les portes du fabuleux trésor des hérétiques albigeois, âprement convoité par tous ceux qui en avaient eu connaissance. Au dépris de la vie d’aucuns qui se dressaient sur le chemin de leur quête du veau d’or. Il me confirmerait surtout mes supputations quant à l’endroit où il gisait, enseveli depuis cent ou cent cinquante ans.

Après avoir été porté à dos d’homme dans la Montagne noire. Ou transmis par lettres à changer aux commanderies templières d’Aquitaine. Les marchands-banquiers et les Templiers en faisaient commerce, aux fins de parer aux risques considérables du transport des monnaies, par mer ou par terre.

Roulement de tambours, trompettes et busines.

Première joute. Deux lances rompues sur l’écu.

Deuxième joute. Deux lances rompues, toujours sur l’écu, mais l’adversaire du chevalier castillan faillit vider les arçons. Il déchaussa un étrier et fut à deux doigts de perdre l’équilibre.

Magnifique ! Les gens qui se tenaient sur les gradins se levèrent en cœur et manifestèrent bruyamment leur joie.

Brave chevalier de Peralda. Brave et fort accort. Ces gens ont le sang chaud. Bouillonnant. De redoutables adversaires sur un champ de bataille, me dis-je, tout en m’approchant de la lice. J’entendais interroger ledit chevalier incontinent, sans perdre un instant, dès qu’il aurait terrassé son adversaire, fort mal en point.

Les cavaliers se mirent en position pour la troisième et dernière joute.

Les destriers s’élancèrent aussitôt au grand galop. Alonzo de Peralda tenait sa première victoire au bout de la lance. Il gagnerait un des prix du tournoiement, le cheval et le superbe harnois plain de son adversaire.

À voir l’état de son haubert, aux bras et aux jambes, dont plusieurs anneaux étaient disjoints, un heaume fermé et tout bosselé qui devait remonter à l’époque des grands Pèlerinages de la Croix en Terre sainte, il n’aurait pas fait route d’aussi loin pour rien ! D’autant plus que j’étais prêt à lui bailler quelques florins d’or, s’il me donnait la signification de son juron. Par Az-samt !

Il devait bien la connaître !

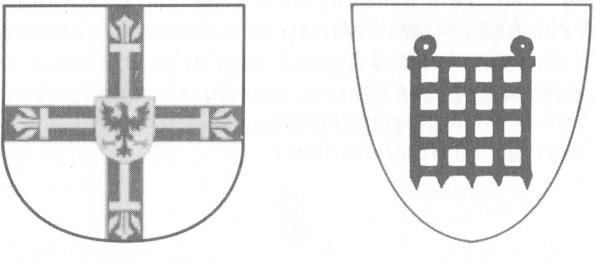

La troisième lance du chevalier de sable à trois rocs d’eschaquier d’argent, l’arracha des arçons. Elle le projeta en l’air à une hauteur d’une demie toise. Le choc fut rude ; plus rude, le contact avec le pré, où l’herbe de la reverdie labourée par les sabots des chevaux, avait fait place à un sol plus dur que pierre de granit.

Je me précipitai à l’intérieur du pas d’armes. Les spectateurs, consternés, brassaient le silence. Un silence de mort. Quatre valets d’armes le saisirent sous les aisselles et au pli des genouillères pour hisser son corps à grand arroi de peines sur une litière.

Je défis les aiguillettes qui liaient le heaume à la gorgière et le retirai le plus délicatement possible de son chef. Sa tête dodelina mollement. Un filet de sang coulait à la commissure de ses lèvres. Le pauvre homme ne portait pas de cervelière.

Point besoin d’être mire pour voir que ses spondiles cervicales étaient brisées. Ayant échoué lors des deux premières joutes, défait à la deuxième lance, son adversaire avait pointé sa lance sur son heaume et non plus sur l’écu. Ce fier chevalier d’Espagne n’aurait pas été occis, que j’aurais applaudi cet adroit changement de tactique.

Le heaume portait la trace de la couronne à trois dents qui avait heurté son front. Il était mort avant de s’écraser sur le sol. Il ne parlerait plus. Je me signai.

Alonzo de Peralda y Alfaquès emporterait dans l’au-delà le secret d’az-samt. À moins que…

Un autre chevalier de sa route s’était approché. Il ne fut pas long à comprendre que son compain d’armes avait passé les pieds outre. Il s’agenouilla et pria. J’en devinais, sans les comprendre, quelques bribes. Une prière à la Vierge. Je tentai de parler latin avec lui. Il me regarda, le visage ravagé par la tristesse et me fit comprendre qu’il ne parlait que l’espagnol et le mauresque. Tous les spectateurs se signèrent. D’aucuns s’agenouillèrent aussi.

Sur ordre du baron de Beynac, le champ clos fut travaillé à la herse pour ramollir et aérer le sol. Les palefreniers ramassèrent les crottins de cheval. Sous la conduite d’un bouvier, des bœufs tirèrent ensuite de curieux socles de bois de chaque côté de la lice, dans lesquels étaient chevillées les dents de plusieurs râteaux, jusqu’à obtenir une terre plus meuble. Les enfants s’en donnaient à cœur joie, en sautant sur les socles dont les dents s’enfonçaient sous leur poids.

Le sable, apporté par de grands charrois, fut répandu à la pelle, pour soulager les membres des chevaux et amortir le cul des jouteurs s’ils venaient à choir.

![]()

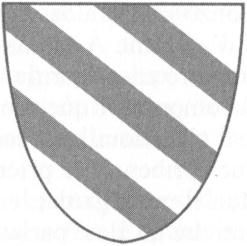

Deux fendants chevaliers avaient pris position de part et d’autre de la lice. Le chevalier Gaucelme de Biran était paré d’or à trois bandes de gueules. Malgré son âge avancé, il tenait à être opposé à un chevalier d’oc, un certain Georges de Ginestous, baron de la Liquisse, aux armes écartelé au 1er et 4e, d’or au lion rampant de gueules armé et lampassé de sable, venu spécialement de Beaulieu-en-Languedoc pour l’affronter.

Une ancienne querelle qui remontait au temps du premier pèlerinage de la Croix de Raymond de Saint-Gilles. Au XIe siècle. Ou aux calendes grecques. Bref, à la nuit des temps.

Je fis signe aux compains d’armes qui avaient fait route avec feu le chevalier Alonzo de Peralda, de bien vouloir me suivre. Nous nous dirigeâmes vers le pupitre de l’un des hérauts.

Je pris une plume, la trempai dans l’encrier, saisis un bout de parchemin pour écrire « az-samt ». L’officiant m’arracha plume et parchemin en vitupérant, en m’invectivant. Craignait-il que je ne modifie le récolement des points gagnés par les concurrents pour l’octroi des prix du tournoiement ? J’eus beau lui expliquer, il ne voulut rien savoir et me menaça d’une pénalité de trois points si je persistais dans ma folie.

Cramponnés tous deux au précieux document qui codifiait toutes les armoiries des chevaliers d’Occitanie, le parchemin se déchira.

Je jetai le fragment en l’air et lui fit savoir que s’il me retirait le moindre point pour mes joutes, je tâterais l’humeur de son gentil trou du cul en lui enfonçant profondément dans l’anus le doigt que j’avais le plus long et le plus gros, mais me garderais bien de goûter ses orines que je craignais par trop peu ragoûtantes, à en croire les effluves qui se dégageaient de sa gente personne.

Joignant le geste à la parole, je me penchai sur ses chausses et détournai aussitôt la tête avec une grimace qui me tordit la bouche en un rictus de répulsion.

Loin de s’offenser de ce que je considérai comme une grave insulte vis-à-vis d’un gentilhomme, contrairement à toute attente, le malingre poursuivant d’armes se fendit d’un large sourire et m’invita à régler ce litige, le soir même, en ce pavillon que ses serviteurs avaient estravé non loin de là.

Alors, si je souhaitais souper en sa compagnie…, m’avait-il susurré à l’oreille. Et, joignant le geste à la parole, il avait pointé le majeur en direction d’une superbe tente écarlate, richement parée des blasons armoriés de moult chevaliers d’oc. Les hampes qui la maintenaient étaient aussi roides que des phallus en quête des lointains délices de Sodome et Gomorre.

Car en vérité, je dois avouer que ses chausses fleuraient bon la délicate senteur des fleurs d’oranger. Ou de fougère. Ou de musc.

Je ne m’en souviens plus.

Je ramassai un des éclats de lance qui jonchaient le sol et dessinai sur le sable les lettres magiques. Ses yeux s’éclairèrent alors et il répéta le mot en hochant la tête. Cela ne m’avançait guère.

J’allais tourner les talons lorsque je sentis sa main me retenir le bras. Il me désignait un autre sire de sa route que des écuyers préparaient pour la joute. Nous nous dirigeâmes vers lui.

Il m’expliqua qu’ils venaient de Castille, de misérables seigneuries dont les terres étaient si incultes, si arides que les moines et les manants les avaient désertées. Il était le seul de sa troupe à savoir lire et écrire.

« ¿ Az-samt ? ¿ Entiendes esta expresion ?{30}

— Esta palabre vienne del idioma Moro. “El azimuth”, {31} répondit son compain castillan en me traduisant sa réponse dans un français incertain et en roulant les “r”.

— Pouvez-vous lui demander ce qu’elle signifie, tentai-je.

— Esta utilisado por los navigatores. Permite tener el latitud de un lugar, sobre la tierra o el mar.{32} »

Malgré son fort accent, je réussis cette fois à comprendre le sens de ces mots.

« Pouvez-vous lui demander s’il connaît la signification du nombre 31.47 ? » insistai-je, en dessinant les chiffres sur le sable, entre deux crottins fumants.

Le chevalier fit une moue avec la bouche en levant ses sourcils.

Puis il claqua le mézail sur son bacinet lorsque son compain l’eut aidé à se hisser à cheval. Il éperonna et se dirigea vers le pas d’armes.

Un peu dépité, je les remerciai chaleureusement en leur souhaitant bonnes joutes à plaisance, et m’éloignai à grands pas.

Pour aller où ? Nulle part. Pour apazimer mon esprit en grand émeuvement. À la parfin, j’avais pourtant obtenu un précieux renseignement. La latitude d’un lieu. Az-samt indiquait la latitude d’un lieu. Cette notion m’était étrangère. La librairie du château ne renfermerait-elle pas quelque ouvrage savant, quelques cartes sur lesquelles cette notion serait expliquée ?

![]()

Le soir tombait que nos deux autres chevaliers d’oc joustaient encore, passant outre aux ordres des poursuivants d’armes qui les invectivaient à gueule bec et les pourchassaient sur le champ clos, tentant vainement de calmer leur folle ardeur.

Eussent-ils été caployants, qu’ils auraient poursuivi le combat à l’épée, à l’aspersoir d’eau bénite ou à la masse d’armes jusqu’à ce que mort s’en suive pour l’un d’eux. Ah, mes amis, quelle bataille ! Quelle rage ! Que de lances rompues !

Les deux chevaliers, à la vingtième joute, ne parvenaient plus à pointer la lance droite. Ils chûrent en même temps sur le cul, les quatre fers en l’air, chutes amorties par le crottin de leurs chevaux qui maculait la lice, et s’emmistoyèrent dans les bras l’un de l’autre, accolés en une dernière étreinte. Une surprenante et heureuse réconciliation !

Les spectateurs, en grande liesse, ne s’y trompaient pas et les encouragèrent à cors et à cris. Ils leur rendirent d’ailleurs un bel hommage, car ils les élurent « rois du tournoiement », selon une très ancienne coutume populaire.

Une heure plus tard, ils étaient sortis du pavillon où Marguerite et le barbier leur avaient prodigué leurs soins, les avaient pansés et bandés de lanières de linge, tels des momies de l’ancienne Égypte. Ils tonitruaient à oreilles étourdies, leur godet de vin à la main, plus ronds que des queues de pelle :

L’hospital nous accueillit

Pour soigner nos corps meurtris.

Les mires, des narines,

Humèrent nos orines,

Avant d’en goûter l’humeur

Et d’en dire la saveur.

Ce fut magnifique fin

Pour de brillants physiciens

Occis par de trop bons vins !

![]()

Je passais une bonne partie de la nuit, au grand dam de Marguerite, à consulter moult codex et parchemins dans la librairie du château de Beynac. En vain. Seuls des mestres-capitaines sauraient me montrer, sur une carte, à quoi pouvait bien correspondre ce nombre chargé des mystères du Temple de Salomon.

Mais des navigateurs, il n’y en avait point parmi nous. Quelques gabarriers bien incapables d’expliquer ces mesures sur une carte.

De guerre lasse, je refermai le dernier traité, enroulai les parchemins et tournai la clef dans la porte. Combien de temps devrais-je encore attendre ? Attendre, toujours attendre alors que je bouillais d’impatience ! Et attendre quoi, à la parfin ? Le secret templier ne pouvait qu’être enfoui dans la salle souterraine de l’ancienne commanderie templière, près du village fortifié de Commarque. Et pourtant ? Azimut 31.47 !

![]()

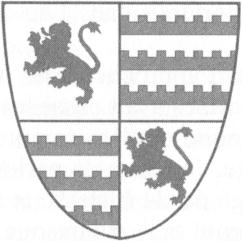

Le lendemain, les dernières joutes opposèrent un impressionnant chevalier de l’Ordo sanctæ Mariae Teutonicorum, le Deutscher Ritterorden, l’Ordre de Sainte-Marie des Allemands encore appelé Sainte-Marie des Teutoniques. Il portait les couleurs de son Ordre, au blanc mantel à la croix de sable chargée d’une croix d’or potencée et fleurdelysée et d’un écusson à une aigle de sable brochant sur le tout. Son heaume était surmonté d’un ornement en forme de corne, sans plumage.

Le chevalier Wilhelm von Forstner était de passage dans le Pierregord, accompagné de trois frères-servants, pour recruter des chevaliers français à un pèlerinage de la Croix contre leurs ennemis de Lituanie, l’hiver prochain. Y participer valait indulgence plénière et rémission de tous les péchés, selon une bulle fulminée depuis longtemps par un de nos Souverains Pontifes.

Cependant, en raison des menaces de reprise de la guerre en nos duchés d’Aquitaine, de Bretagne, de Normandie, dans l’Angoûmois et la Saintonge, son invitation eut, je crois, peu d’échos parmi nous. Marienbourg, le siège du grand maître de l’Ordre, les païens de Lituanie, le froid, la neige, les lacs gelés que des soldats de fervêtus lourdement équipés traversaient à cheval au risque de crever la glace et d’être engloutis, tout cela n’était pas très enthousiasmant…

Deux lances furent brisées. La troisième eut raison des armes d’argent à la herse de sable, celles de notre vaillant capitaine d’armes de la place de Beynac, Hélie de Pommiers. Il se retrouva en équilibre instable, sur un seul étrier, le cul à cheval derrière le troussequin. S’il ne vida pas les arçons, ce fut un miracle.

![]()

À la remise des prix, le redoutable chevalier chypriote, Geoffroy de Sidon, reçut le plus haut prix décerné par le baron de Beynac pour ce grand tournoiement : un superbe faucon dressé.

À chacun des trois autres barons du Pierregord, fut remis un lévrier de noble origine, bien que leur réussite eût été de fortune inégale. Ne point les déçoivre, ne point les embufer. Il en allait de leur féalité…

Je reçus le troisième prix, un mouton d’or suspendu à une chaîne d’item métal, que j’offris à ma dame de cœur, ma gente épouse Marguerite.

Furent ensuite remis plusieurs lots de consolation pour les autres jouteurs. Le chevalier teutonique, Wilhelm von Forstner, bien que fort vaillant et jamais vaincu, ne reçut qu’une solide jument normande, car il joutait hors compétition.

Vint le récolement des rançons à plaisance par les vaincus, pas si plaisantes que ça pour d’aucuns sires de la route qui furent dépouillés de leur harnois, de leur sellerie, de leurs chevaux et leurs aumônières soulagées d’étincelants écus d’or de bon aloi.

Les lots furent répartis entre les vainqueurs par leurs sires de la route, selon la règle des tournoiements, grands et plains. La veuve du baron Fulbert Pons de Beynac, élue Dame du tournoi, remit les prix aux jouteurs sous l’œil désapprobateur du nouveau maître des lieux et sous le regard indifférent de Foulques de Montfort.

Il est vrai qu’à ma plus grande surprise, elle s’était remariée depuis deux ans avec Hélie de Pommiers, le capitaine d’armes de la place. Elle en avait préféré la minceur ascétique au léger embonpoint du chevalier de Montfort. À moins que ce dernier, pour des raisons que je pouvais comprendre, n’eût pas souhaité légitimer une union charnelle. Il la regrettait d’autant plus qu’Éléonore de Guirande avait bien fini par reconnaître qu’il n’était pas le père d’Arnaud Méhée de la Vigerie.

![]()

Quelques sires de la route avaient repris le chemin du retour lorsque se déroulèrent les concours de tir à l’arc et à l’arbalète à criquet, un nouveau modèle plus aisé à recharger que les anciennes arbalètes à étrier.

Étienne Desparssac remporta logiquement le concours. Il fallait s’y attendre. Son adresse était d’exception. René le Passeur fut gratifié du second prix.

J’en profitai pour noter le nom des paysans de ma seigneurie qui firent mouche sur les cibles d’osier et de paille tressées, à soixante, puis cent, puis deux cents pieds. On reculait les cibles pour départager les meilleurs tireurs à chaque volée de cinq traits. Ces vilains feraient bientôt partie de la compagnie d’archers que j’avais l’intention de solder. Ils ne seraient point trop nombreux pour assurer la défense du château de Rouffillac et du manoir de Braulen, placées sous les ordres de notre capitaine d’armes, Michel de Ferregaye.

Viendrait un jour où le plus accort d’entre eux, s’il était également doté de sang-froid et d’esprit de commandement, serait promu maître comme l’avait été en d’autres temps Étienne Desparssac par feu le baron de Beynac.

Les festivités se terminèrent par des jeux, très prisés en pays d’oc et dans tout le royaume : le jeu de la longue paume, encore nommé tripot. Les parties se déroulaient sur un terrain de terre battue d’environ 270 pieds de long et sur 50 pieds de large, et le jeu de la choule, qui opposait les paroisses de Beynac et de Carsac, et dont le but consistait à faire pénétrer une grosse balle de cuir dans le camp opposé.

Je me souvins d’une complainte chantée à la mort du roi Louis, dixième du nom, dit le Hutin :

Posant lance et heaume,

Il avait joué à un jeu,

Qu’il savait être de paume,

Il l’aimait, le pensait heureux,

Mais il but trop froid, se boua,

Autrement dit, il trépassa.

En revanche, la cournée avait été interdite par le baron, jugée trop dangereuse : on lançait à l’adversaire des projectiles de pierre, souventes fois utilisés à défaut de poix ou d’eau bouillante, pour repousser les assiégeants lorsque les murailles avaient été sapées ou que les assiégés ne disposaient plus d’autres munitions.

Durant ces trois semaines, on ne compta pas le nombre de barriques et de tonnels qui furent mis en perce, ni le nombre de volailles, de pigeons, de perdrix qui furent plumés, de truites, de brochets, de carpes rôtis, de moutons, de bœufs dépecés, éviscérés et embrochés.

Le soir, on voyait moult feux sur la plaine autour desquels prenaient place vilains, gentilshommes, damoiseaux et damoiselles, dans la bonne humeur, dans la joie. Les soirées s’achevaient par de timides pas de danse, où hommes et femmes tournoyaient, s’écartaient et se rapprochaient, s’effleurant paume contre paume, pour s’étourdir ensuite en de folles caroles aux flambeaux autour des jongleurs, au son des vielles et des luths qui accompagnaient les chants profanes psalmodiés par des troubadours.

Quelques filles folles de leur corps, connues pour être des fillettes amoureuses plus que des folieuses, satisfaisaient pendant la nuit le désir de possession charnelle de mâles en mal de rut. Tout le monde fermait les yeux sur ces copulations condamnées par l’Église, mais dont on baptiserait quand même bastards et bastardes neuf mois plus tard.

Loin de nous étaient la guerre et les epydemies. Loin de nos gens des campagnes qui vivaient au jour le jour.

Le dernier soir, alors que d’épais nuages aussi noirs que l’encre menaçaient de se déchirer, Bozon de Beynac avait prévu une magnifique surprise pour couronner la fête et endormir la vigilance de la garnison de notre voisin de Castelnaud.

Un maître artificier, instruit de la science que messire Marco Polo avait rapportée de son voyage en Chine, tira des fusées du haut du donjon de la forteresse. Elles firent long feu ou éclatèrent en une pluie d’étoiles filantes.

L’apothéose se produisit lorsque les dernières fusées, plus puissantes que les autres, crevèrent les lourds nuages. Un déluge s’abattit sur la plaine, éteignit les derniers feux, ravina le sol qu’elle transforma en autant de gourds que de torrents de boue !

Les danseurs s’éparpillèrent dans un désordre monstrueux, se bousculant, courant en tous sens, glissant, pataugeant dans la gadoue, s’étalant de tout leur long, s’accrochant les uns aux autres, se ruant à la recherche d’abris improvisés en piaillant comme volées de moineaux.

![]()

« Mes beaux sires, nous nous rendrons, cette année, à la procession de Saint-Sacerdoce à Temniac après avoir fait rendre gorge à mon cousin Gaillard. Nous avons mis le siège devant son arrogant château – qu’à la grâce de Dieu, il ne le sache pas encore – et l’investirons demain, à l’aube. Nous souperons dans la grand’salle de son misérable donjon avant vêpres !

« Nous ne pouvions compter sur les milices des consuls de Sarlat ou de la bastide royale du Mont-de-Domme : les langues se délient aisément et le secret aurait été éventé.

« Mais qu’à cela ne tienne. Le plan que messire Brachet de Born vous a exposé ne présente aucune faille et je lui en fais beau compliment, bien mérité. Par le Sang-Dieu, la ruse et l’effet de surprise devraient jouer en notre faveur et nous éviter un siège long, incertain et toujours coûteux.

« Car, voyez-vous, mes beaux sires, je suis aussi pleure-pain que mes ancêtres ! (Quelques ricanements et des sourires entendus ponctuèrent ces mots).

« Et aussi économe de la vie de nos gens ! (De timides hochements du chef l’approuvèrent). Par Beynac ! Montjoie et Saint-Denis ! »

Devant le plan de bataille étalé sur la table, une ultime veillée d’armes se déroula, ce soir-là, dans la salle des États du château de Beynac. Les quatre barons du Pierregord et leurs vassaux tenaient conseil dans la plus grande discrétion.

Étaient présents les seigneurs de Montfort, de Castelnaud de Bretenoux, de Douzenac, Gilbert de Domme, Ébrard de la Roque, Pierre du Cagnac et ses frères, le sire de Salignac, Raymond de Saint-Rabier, Bertrand et Bernard de Casnac, Puycalvet, le père de notre écuyer Élastre, le seigneur de Théobon, Seguin de Gontaud, Raoul de Lafïère, Guiot Flamenc, Mondon et Ébles de Souillac, Gautier de Rouffignac et d’autres preux chevaliers fidèles au roi de France.

Une seule dame était parmi nous : Marguerite.

L’attaque du château voisin était prévue pour le lendemain, à l’aube. Les plans avaient été arrêtés de longue date. Nos troupes et nos engins, profitant de la diversion provoquée par le grand tournoiement, avaient fait route, chaque nuit, dans le plus grand silence et par petits groupes, se dissimulant tapis dans les bois des collines qui surplombaient la forteresse de Castelnaud au nord.

Avec interdiction formelle d’affouer le moindre feu de camp. Sous peine de pendaison. Et d’aucuns avaient déjà appris à leurs dépens que le baron saurait se montrer impitoyable si ses ordres n’étaient pas suivis à la lettre. Trois gibets en témoignaient.

De l’effet de surprise dépendait le succès de l’ingénieux plan que nous avions conçu. Ingénieux, mais fort risqué, pensais-je in petto.

![]()

La veille, dans le silence feutré de la librairie du château de Beynac, j’avais brisé avec fébrilité les cachets de cire du pli que la princesse Échive de Lusignan avait confié au chevalier de Sidon.

La pestilence avait sévi en l’île et décimé plus d’un tiers de la population, m’écrivait-elle. Par miracle, réfugiée à Kyrenia, elle avait échappé au terrible fléau. Son père avait fait ouvrir les portes des prisons pour enterrer les morts dans les fosses communes ou jeter les corps des pestilencieux sur des bûchers improvisés.

Ses frères, Pierre et Jacques, avaient mis à profit le désordre qui en avait résulté pour rejoindre les royaumes chrétiens d’Occident. On était sans nouvelles d’iceux et l’on craignait qu’ils aient succombé en chemin.

Des disettes avaient frappé la population lorsque l’activité du comptoir génois s’était considérablement ralentie. L’île d’Aphrodite, paradis terrestre s’il en fut, n’était plus que désolation, noircie par les cendres des calcinations ou blanchie par la chaux des fosses communes.

La princesse, ma tendre amie qui m’avait autrefois déniaisé, s’était réfugiée à Rhodes pour ne pas avoir à subir les assauts charnels du mari que son père avait voulu lui imposer.

Elle évoquait la possibilité, un jour peut-être, de venir en Aquitaine, me demandait de mes nouvelles : étais-je marié, avais-je des enfants ? Avais-je été blessé au combat ? Avais-je survécu à l’epydemie ?

Elle avait appris la venue parmi nous du chevalier Geoffroy de Sidon, désireux de tenir le vœu qu’il avait fait autrefois à l’issue du jugement de Dieu, s’était longuement entretenue avec icelui lors de son escale à Rhodes, et lui avait confié cette missive à mon attention pour le cas où il me reverrait. Un des chevaliers de sa route rejoindrait prochainement l’île où elle passait des jours heureux, bien que loin de moi.

Si je lisais son message, elle me priait d’y répondre en retour et de lui conter par le menu mes aventures chevaleresques.

Au souvenir de ces temps anciens, un fort émeuvement me saisit. J’écrasai gauchement une larme et me passai un linge mouillé sur le visage, pour que Marguerite ne pénétrât pas dans ce qui restait toujours mon jardin secret. Chacun de nous n’a-t-il pas le sien ?

Échive de Lusignan me disait lire et relire souventes fois mes poèmes, et le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes qui avait été à l’aube de mes premières lectures pour forger mon bel esprit de chevalerie, m’assurait-elle.

Le Chevalier de la Charrette ! Avec l’aide de mon épouse, j’étais parvenu à résoudre une grande partie de l’énigme templière découverte sur le parchemin glissé dans un codex à ais de bois et à la croix cléchée.

« Après avoir franchi le Pont dans l’eau, le Passage des Pierres et le Pont de l’épée, cantonné à la dextre du chef de l’écu eschiqueté, un cavalier à la croix de gueules se rangea sous le gonfanon haussant d’argent au chef de sable, en souvenir des XII Maisons… »{33}‘

![]()

Je saisis une plume d’oie, en taillai le rachis, la trempai dans l’encrier de mon écritoire et grattai le parchemin jusqu’au lever du jour pour lui conter ma vie.

Par le menu, selon ses souhaits.

En trois ans, Marguerite m’avait donné cinq enfants. Deux garçons de plus et une nouvelle pisseuse étaient nés de nos relations charnelles. Tous vivants par la grâce de Dieu. Sauf un.

L’un de nos petiots, Louis, souffrait de maladie des bronches depuis la naissance. Chétif, il était plaignant et gémissant malgré l’amour dont nous l’avions entouré.

Puis vinrent les coliques et une redoutable fièvre tierce. Les mires avaient été requis si souvent à son chevet que Marguerite m’avait convaincu d’en solder deux en notre maison. Saignées, sangsues, étaient restées sans effet. Les mires invoquaient une mauvaise conjonction des astres à sa naissance, lune et saturne, autant de balivernes pour masquer leur incompétence et justifier leur impuissance.

Lorsqu’il avait agonisé, dans le courant de l’hiver dernier, nous nous étions réfugiés dans la petite chapelle de notre manoir de Braulen.

Les cierges brûlaient toute la nuit sur l’autel dédié au Christ-Roi et à la Vierge de Roc-Amadour.

Combien de fois Marguerite avait-elle pris mes mains pour les serrer dans les siennes avant que nous les rejoignions pour prier !

Nous ne quittions la chapelle que lorsque sonnaient matines, transis de froid malgré nos chaudes pelisses en peau d’ours que nous portions fourrure à l’intérieur. Une semaine durant.

Jusqu’à ce triste matin où il s’était endormi pour toujours. Un sourire sur ses lèvres avait recueilli son dernier souffle lorsqu’il s’était envolé en compagnie des anges. Une fine couche de neige avait blanchi le paysage.

Au fil du temps, au cours des trois derniers mois, Marguerite était passée d’une humeur chaude et sèche, à une humeur froide et humide, puis froide et sèche. Pourtant, ma Mie, dotée par la nature d’une étonnante force de caractère, avait surmonté cette douloureuse épreuve plus vite que moi.

Le matin qui avait suivi la mise en bière de notre petit, elle m’avait tiré du châlit pour m’informer de sa décision de suivre l’enseignement des physiciens et autres lecteurs royaux en l’université de Montpellier. Bien que réticent (rares étaient les femmes admises sans recommandation), j’avais fait semblance de me résigner, à la condition qu’elle ne quittât pas le logis familial avant que nos enfants soient hors de pain et de pot.

Ce que j’ignorais ce jour-là, c’est que, passées les périodes sales qu’elle avait chaque mois comme toutes les femmes qui ne portaient pas d’enfant dans leur ventre, elle se refuserait désormais au moindre contact charnel, évoquant toutes sortes de prétextes aussi fallacieux les uns que les autres : nausées, maux d’estomac, fièvre d’Acre…, me réduisant à une forme de célibat qui m’était devenue très vite insupportable. Le bel amour de ma vie s’était désincarné sous mes yeux pour se jeter dans les bras de la science !

À la parfin, je m’étais résigné en mettant son comportement sur le compte d’une bien naturelle indisposition consécutive au malheur qui venait de frapper notre foyer.

D’autant que l’enseignement des curés nous enjoignait de contenir les désirs de la femme, supposée insatiable et jouisseuse. J’avais respecté ces ordonnances en la calmant par l’engrossement. Le désir, avais-je appris, était source de désordre, d’obstacle à la sagesse. Làs, avais-je avoué (en imaginant le tendre sourire que la princesse Échive de Lusignan aurait lisant ce passage), mon désir de possession charnelle demeurait aussi vif que le jour où j’avais goûté ses premiers appâts (sans préciser lesquels ; ceux de Marguerite ou les siens).

Trop d’interdits devraient être brisés un jour ou l’autre pour nous permettre d’atteindre une autre forme de sagesse, ne pensait-elle pas ? N’avait-ce pas été celle des hérétiques albigeois qui pratiquaient l’union libre ? Sauf à être reconnus Parfaits ou Parfaites ? Mon sang bouillonnait et je craignais de devoir la forcer un jour pour assouvir mes désirs ! À moins que ma princesse Échive ne daigne se rendre en notre baronnie pour apazimer mes sens enflammés ? avais-je suggéré innocemment.

Abandonnant toute gestion du domaine, dédaignant les travaux de cardage ou de filature, ne s’intéressant plus à l’embellissement de nos demeures, je m’étais lamenté : mon épouse passait des jours, des nuits en notre librairie du manoir de Braulen qui s’enrichissait d’un nombre incroyable de codex, de compilations, de traités de médecine et de farmacie : De Materia medica, De Duo principis, sur le bon et le mauvais principe…

Les étagères pliaient sous leur poids. J’avais dû les faire étayer. Cela n’avait point suffi. Il avait fallu construire une extension où s’étaient très vite entassés différents instruments de chirurgie, pinces, ciseaux aux formes étranges, crochets de toutes dimensions, cotels contournés et mieux affûtés que la lame des rasoirs du barbier.

Ma petite lingère, ayant renoncé aussi aux travaux de broderie, se livrait sur une table de travail à des examens d’anatomie, disséquant grenouilles, lapins, oiseaux, dessinant, illustrant, consignant le relevé de ses observations sur des registres fréquemment grattés à la gomme arabique, réécrits derechef, remplissant toutes les marges de notes et d’appendices.

Un jour, le jour de la fête des Rois, j’avais timidement tenté de lui rappeler que ces travaux étaient condamnés par l’Église et que, si l’évêque l’apprenait, elle pourrait bien être arrêtée sous les chefs d’accusation de sorcellerie et de pratiques sataniques.

En guise de réponse, elle avait fait installer une serrure à la mécanique complexe à l’entrée de son atelier, avait brandi la clef, m’avait fermé la porte au nez, avait entrouvert le minuscule huis et m’avait prié de passer désormais mon chemin s’il venait à s’égarer en icelui lieu.

Puis, se ravisant :

« Vous avez grandement raison, messire mon mari. Un secret ne doit être partagé qu’avec une seule personne. Or donc, je le partagerai avec moi-même ! Ora et labora ! Priez et travaillez ! », m’avait-elle conseillé avant de claquer l’huis et de me laisser là, tout déconfit.

Ma dame de trèfle, la princesse Échive, était fort savante. Je profitai de l’occasion qui m’était offerte pour l’interroger sur des aphorismes pour lesquels je n’avais obtenu que des explications fragmentaires. Azimut 31.47, par exemple, et cachetai le pli. En écrasant le sceau à mes armes sur la cire chaude.

![]()

Je ne devais pas remettre les pieds sur le seuil de l’atelier de Marguerite avant huit ans. Mais je l’ignorais bien évidemment alors, et n’avais donc pu m’en ouvrir à la princesse Échive.

Ce jour-là, je devrais en forcer la porte à la cognée. Pour tenter de réunir les preuves de son innocence.

Lorsque j’apprendrais que Marguerite était accusée d’hérésie et de sorcellerie par le grand Inquisiteur du Tribunal de Toulouse.

Avant qu’elle ne soit remise entre les mains des autorités civiles. Pour être conduite sur le bûcher.

Après le rendu de l’implacable sentence : relaps en l’hérésie.