Si le prince éclairé et le général avisé défont l’ennemi chaque fois qu’ils passent à l’action, si leurs réalisations surpassent celles du commun, c’est grâce à l’information préalable.

L’art de la guerre, De l’utilisation des agents secrets.

Sun Tzu, général de l’Empire du Milieu entre l’an 400 et 320 av. J. -C.

À Beynac, de l’an de grâce MCCCXLIX au printemps de l’an de grâce MCCCLII{20}.

En ce matin de l’Annonciation, le vingt-cinquième jour du mois de mars de l’an de grâce 1352, à quatre jours de Notre-Dame de mars, une légère brise venue du nord gonflait penoncels, bannières, penons et gonfanons. L’air était frais, mais sec. Le ciel, d’un bleu pâle et azuré, éclipsait les étoiles qui scintillaient quelques instants plus tôt. Le soleil se levait timidement, perçant les brumâts matinaux. Il irisait la vallée de la Dourdonne d’une lumière douce et dorée.

La tour de l’Oratoire, le formidable donjon, puis le logis seigneurial et le bâtiment de l’Éperon de l’impressionnante forteresse de Beynac se dressèrent peu à peu, suspendus entre ciel et terre, à deux cents toises de haut et à près d’un quart de lieue de l’endroit où je me tenais, en contrebas, dans la plaine du Capeyrou, rive dextre de la rivière.

L’hiver avait été doux et pluvieux. Les premiers signes de la reverdie se manifestaient sur le feuillage des hêtres, des bouleaux et des charmes. Seuls, les bourgeons des noyers, gorgés de sève, n’avaient pas encore éclos pour livrer la belle couleur rose de leur feuillage.

Les premiers feux étaient affoués sur l’autre rive du Pontou, là où campaient tous les tournoyeurs qui n’avaient pu être logés dans les maisons nobles, à l’intérieur des enceintes du château.

La trêve signée en la place forte de Commarque touchait à sa fin et les hostilités ne tarderaient pas à reprendre.

En l’an de grâce 1350, nous avions pillé et incendié le château de Marqueyssac et contraint son seigneur Hélie à se réfugier sur l’autre rive de la Dourdonne, dans le bourg de Castelnaud-la-Chapelle, pour puiser quelque réconfort auprès du sire des lieux… Nous avions aussi repris, hors la baronnie, quelques localités : Limeuil, Nontron, Montravel et Le Fleix l’an passé. Victoires éphémères. La guerre sourdait, tel un feu qui couve sous les braises, et ne tarderait pas à enflammer derechef le royaume.

Foulques de Montfort servait le nouveau baron de Beynac qui avait organisé ce grand tournoiement et convié les meilleures lances de la comté et d’ailleurs pour fêter son avènement. Michel de Ferregaye avait quitté son service. Cet homme immutable était maintenant soldé par Marguerite et moi. Il ne jouterait pas.

De nombreux sires de la route avec leur mesnie s’y étaient rendus : Roger Bernard, comte de Pierregord, les trois autres barons du Pierregord, quelques chevaliers étrangers venus d’Espagne et du Piémont, de nombreux chevaliers d’Aquitaine, des Cévennes, de l’Angoumois, des bastides royales du Mont-de-Domme, de Monpazier, de Villeréal, de Cahors, de Montpellier et d’autres beaux pays d’oc s’étaient rendus de fervêtus à l’invitation du baron, avec leurs écuyers, leur dame, leurs valets. Et leurs meubles.

Des jouteurs que des hérauts d’armes avaient conviés en parcourant le pays à plus de cent vingt lieues à la ronde. D’aucuns Gascons de la comté de Foix avaient aussi répondu à l’appel ! Histoire de dérouiller leurs muscles avant de tailler du Français ?

Le comte de Derby avait été invité en personne par un messager. IL avait décliné l’invitation, mais s’était fait représenter par l’un des maréchaux de son ost, Gautier de Mauny, adroite façon de nous faire comprendre qu’il ne profiterait pas de ces trois semaines de festivité pour attaquer nos places et les mettre à sac. Icelui ne devait cependant pas participer au tournoiement. Un simple spectateur, en somme. Un otage de la parole donnée, en quelque sorte…

Le nouveau baron du Pierregord fêtait avec un éclat très chevaleresque la couronne que le juge des biens avait posée sur son chef. Après des années de procédure, après que les autres prétendants aient été déboutés de leurs revendications par le Parlement de Paris, statuant en appel. Le roi de France en avait contresigné l’ordonnance. La succession baronniale était close. Titres, fiefs et bénéfices étaient dévolus à messire Bozon de Beynac, sa vie durant. Et à ses héritiers. Une page de ma vie se tournait.

Un gigantesque eschalfauld en bois, surmonté d’un dais à baldaquin, avait été dressé par des charpentiers et des drapiers au cours des jours précédents, face à la lice où se dérouleraient les joutes. Des tribunes plus modestes et des barrières lui faisaient face. Elles accueilleraient des vilains, manants, paysans, artisans et bourgeois de la baronnie et des villes alentour, toujours friands du beau spectacle qui leur serait offert pendant trois semaines.

Et quelques bagasses et autres fillettes amoureuses, qui, bien que n’étant pas conviées, ne manqueraient pas de se glisser parmi la populace, avec leurs vessies de porc, pour bailler leurs charmes en soulageant les combattants de leurs blessures et de leur bourse, sans qu’ils ne craignissent quelque maladie dont elles auraient pu être colporteuses.

Les préparatifs se déroulaient sous l’œil indifférent de la garnison du sire de Castelnaud de Beynac. Après les malheurs qui nous avaient frappés depuis l’arrivée de cette terrible epydemie de pestilence, ces festivités semblaient d’un naturel bienvenu.

Rares parmi nous étaient ceux qui avaient été mis dans la confidence du plan qui suivrait la fin du tournoiement. Dès le lendemain. Dans trois semaines. Le plan conçu lors de plusieurs conseils restreints tenus la salle des États du château était le fruit d’une savante et magnifique stratégie, préparée avec minutie dans le plus grand secret avec l’approbation sans faille du nouveau baron du Pierregord, messire Bozon de Beynac. Je jubilai et piaffai d’impatience. Vivement la fin de ces joyeusetés ! Alors, si Dieu était avec nous… j’en saurai bientôt plus sur le sort de ma sœur Isabeau.

Je glissai la main sur le bois fraîchement poli de la barrière qui séparait les deux couloirs du pas d’armes.

Le dernier jour du tournoiement, lorsque les prix auraient été remis par les juges-diseurs et les débours baillés aux vainqueurs, un grand concours de tir à l’arc et à l’arbalète était prévu pour départager les meilleurs tireurs de la baronnie.

J’en devinai le vainqueur : Étienne Desparssac, le maître des arbalétriers de Beynac, dont l’adresse, la précision en avaient surpris plus d’un. N’avait-il pas sauvé la vie de l’écuyer Arnaud de la Vigerie lors de la bataille de Bergerac, près les faubourgs de la Madeleine, lorsqu’icelui s’était fourvoyé en une mauvaise passe ?

Arnaud de la Vigerie ! Il eut mieux fait de laisser les Anglais le pourfendre. Bien des maux nous auraient été évités.

Qu’était devenu celui qui avait été autrefois mon compain d’armes et meilleur ami, avant de me déçoivre gravement à plusieurs reprises ? À Cénac, à Chypre, puis en tentant de forcer Marguerite, celle qui n’était alors qu’une modeste lingère, dans les souterrains qui reliaient les deux places fortes de la baronnie. Avant de disparaître mystérieusement par un puits d’air pour échapper au châtiment que n’aurait pas manqué de lui infliger feu mon compère, le tout puissant baron Fulbert Pons de Beynac.

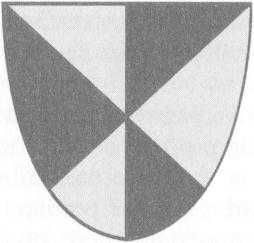

Eu égard à sa qualité de gentilhomme, il aurait peut-être échappé à la castration, mais certainement pas au bannissement. Il avait pris les devants sans crier gare. Ne restaient de lui que sinistres souvenirs et une bague en or à ses armes, d’émaux cloisonnés, d’argent à l’aigle de sable chargé d’une cotice de gueules brochante.

![]()

Depuis deux ans, j’avais lancé des chevaucheurs à travers le duché Bretagne où je pensais Arnaud réfugié. La plupart n’étaient pas revenus. Les autres nous avaient appris que la guerre sévissait en ce duché entre les Français de Charles de Blois, sixième du nom, et les Anglais du parti de Philippe de Montfort. Point d’Arnaud de la Vigerie. Était-il en ce duché ? Avait-il changé de nom ? Tous les efforts que j’avais entrepris pour retrouver sa trace restaient vains.

Seuls nous étaient parvenus les premiers exploits de messire Du Guesclin, un nobliau, fils aîné et mal-aimé de Robert Du Guesclin et de Jeanne de Malemains, une famille de petite noblesse bretonne. Ses hauts faits d’armes commençaient à être chantés par moult trouvères.

Le lendemain des nones de novembre de l’an de grâce 1349{21}, le roi Édouard avait accordé à Henry de Lancastre, comte de Derby, le monopole de la vente du sel en Poitou et dans les régions voisines. Il privait ainsi Raoul de Caours, qui venait de changer de camp pour se rallier au roi de France, des importants bénéfices qu’il tirait de ses salines de Beauvoir-sur-Mer et de Bouin, en région vendéenne.

Retranché dans la forêt de Brocéliande, Bertrand Du Guesclin avait suivi le cours des événements. Lorsqu’il apprit qu’assailli par les soudoyers de Caours, l’ost de Thomas de Dagworth se trouvait en grande difficulté dans le port d’Auray, il se porta avec une soixantaine d’hommes vers le château de Fougeray, commandée par Robert Bemborough. Cette imposante forteresse de Haute-Bretagne, sise à mi-chemin entre les villes de Rennes et de Nantes, était réputée inexpugnable.

Une chanson de geste en contait l’étonnant récit :

« Dissimulés derrière les fourrés, les compains de Bertrand étudièrent avec angoisse les formidables murailles hérissées de défenses et son insolent donjon. Créneaux, mâchicoulis, douves en interdisaient tout accès.

« Qu’à cela ne tienne ! Pour impétueux qu’il fut, messire Du Guesclin ne manquait point de sagesse. L’épaisse forêt de Brocéliande lui avait appris la patience, l’art de l’escarmouche, les coups de main audacieux, la ruse. Loin de claironner ses intentions ou de combattre en bataille rangée, il avait assailli l’Anglais en bien des occasions. Luttant seul contre dix, à l’abri des hautes futaies, des halliers complices, caché dans l’ombre des roncières qui lacèrent et déchirent, il fondait sur l’ennemi, parfois de flanc ou par-derrière, selon la situation, mais toujours par surprise.

« Or donc, il attendit que la chance vînt à lui. Quelques jours plus tard, ses compains saisissent un valet du château chargé de passer commande de bois de chauffage. Il apprend d’icelui que Robert Bemborough, soutenu par le gros de sa garnison, a déserté le château pour se mettre en campagne contre les forces de Charles de Blois.

Il dit aussitôt :

« Amis, si vous m’en croyez, je vous ferai tous riches ; nous souperons dans ce maître donjon ce jour d’hui, et vous y régalerai de gras mouton !

— Plutôt être en la mer salée ! » gémit l’un d’eux, tant l’entreprise paraissait folle.

« Du haut du chemin de ronde, les sergents apostés voient. arriver à pas lents une quinzaine de bûcherons ployant sous de lourdes bûches. Devant eux, un homme de petite taille, massif. Un vilain, résigné à courber l’échine sous le poids de la charge. Derrière, une quinzaine de femmes portent des fagots…

« Le guet sonne du cor pour mettre la garde à l’arme. Les assaillants s’inquiètent :

« Paix, ordonne Bertrand, nous boirons tout leur vin ! »

« Les soldats observent les manants. Ils hésitent à baisser le pont-levis. Mais le temps est frais, et cette livraison de bois n’a-t-elle pas été commandée par le capitaine de la place avant son départ ? Le pont-levis est rouillé dans un grand bruit de chaînes et la herse, levée.

« L’homme de petite taille, d’une laideur repoussante, s’avance. Épuisé, il laisse choir son fardeau sous la herse et, saisissant la hache qu’il avait dissimulée, il la brandit au-dessus du chef, fend le crâne du portier, huche à gueule bec et s’élance dans la cour de la forteresse en desforant l’épée :

« Fils de ribauds, voici du bois pour chauffer votre bain, mais c’est de votre sang que je remplirai les baquets ! Par Notre-Dame Guesclin, en avant mes gars ! À bas vos fagots ! Il y a du bon vin ici ! »

« Ses compains balancent fagots et bûches sur le pont-levis pour empêcher qu’il ne soit relevé. Tapis à la lisière du bois dit du Teillais, tout proche, le reste de la troupe s’élance en renfort.

Mêlée furieuse ! Bertrand Du Guesclin fend les Têtes de bûche, ouvre les poitrines, tranche de taille et embroche d’estoc. De même, ses compains qui manient l’épée et la cognée mieux que quiquionques. Les Bretons se croient maîtres des lieux. L’ennemi jonche le sol de la cour.

« Mais des valets de cuisine, des palefreniers, bouteillers, panetiers, pages et servantes, toute une valetaille armée de fourches, de pieux, de broches à rôtir, de coutelas, surgit alors pour en découdre hardiment avec les agresseurs.

« Un Anglais tue l’un des Bretons. Funeste erreur ! Bertrand lui passe son épée à dégorgeoir au travers du corps, se jette à leurs trousses, hache brandie, à la poursuite de la valetaille ébaudie qui tente de rallier une bergerie, à cors et à cris, comme les poules d’une basse-cour pourchassées par un renard.

« Il est isolé. Seul. Les derniers défenseurs s’en aperçoivent. Ils font brusquement volte-face, se ruent sur lui. La hache fauche l’ennemi avec une telle vigueur que le manche se brise. Navré au front, aveuglé par son sang, le Breton se bat à coups de pied et de poing. Il s’époumone :

« À moi ! Notre-Dame Guesclin ! »

« Ses Bretons se portent au secours du blessé, le dégagent in extremis du piège dans lequel le malheureux s’est fourvoyé.

Entre-temps, un détachement de l’ost de Charles de Blois, venu en reconnaissance, s’engouffre dans la cour de la forteresse et parachève la déroute des Godons.

« La place forte est conquise et de quelle façon ! Le soir, Bertrand et sa troupe festoient dans la grand’salle en compagnie des soudoyers français survenus si à propos pour prêter main-forte. »

Ainsi naquit la légende de celui qui allait devenir un grand capitaine et un futur connétable de France. La terreur des Anglais et des Gascons à iceux ralliés.

Un homme dont, je l’ignorai alors, que j’en deviendrai, de nombreuses années plus tard, un immutable compain d’armes.

Cependant, dans le royaume de France et en le duché de Bretagne, les événements s’étaient précipités l’année suivante.

Charles de Valois s’était éteint en l’abbaye de Nogent-le-Rotrou. Un mois plus tard, le duc Jean, fils aîné du roi Philippe de Valois, sixième du nom, était couronné à Reims, à la mort de son père.

Son fils Charles était armé chevalier, à l’âge de treize ans. Il portait le titre de dauphin de France, son grand-père, le roi Philippe, ayant acquis d’un grand seigneur perclus de dettes, Humbert de La Tour du Pin, deuxième du nom, la province du Dauphiné à la condition, stipulée aux actes, que les princes héritiers de la couronne de France en portassent le titre.

Quelques jours avant le sacre, à cinq jours des ides de septembre{22}, le jour de la Nativité de Notre-Dame, le roi Édouard avait nommé Gautier de Bentley capitaine général du roi d’Angleterre pour le duché de Bretagne, après le décès de messire Thomas de Dagworth, occis en août par Robert de Caours, lors de la bataille d’Auray.

En l’an 1351, à cinq jours des calendes du mois d’avril{23}, au lieu dit la Mi-Voie, située entre les villes de Josselin et de Ploërmel, s’était déroulée une terrible ordalie, que l’histoire retint sous le nom de « combat des Trente ».

Trente chevaliers anglais, sous la bannière de Robert Bemborough, avaient affronté trente chevaliers français rangés sous celle de Jean de Beaumanoir. Les Français voulaient ainsi venger des paysans bretons qui avaient été enchaînés et menés au fouet par la soldatesque anglaise « comme bœufs et vaches que l’on mène au marché » et rabattre le caquet de messire Bemborough qui avait lancé par défi : « Édouard sera roi de France couronné ! »

Organisée dans la plus pure tradition chevaleresque, la fine fleur de la chevalerie bretonne avait jouté et caployé une journée entière : Tinténiac, Robin Raguenel, vicomte de la Bellière, Guy de Rochefort, Even Charruel. Geoffroy du Bois lancera au sire de Beaumanoir, gravement blessé : « Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera ! » avant d’occire Bemborough.

Des actes de folle bravoure, des prouesses dans les deux camps. Une magnifique victoire française. Une victoire éphémère. Une victoire restée sans lendemain.

![]()

Notre vie, celle de Marguerite, mon épouse, et la mienne avait subi des bouleversements d’une autre nature depuis que nous avions pris connaissance, trois ans et quelques mois plus tôt de l’incroyable testament de mon compère, celui qui revendiquait le titre de premier baron du Pierregord.

Fulbert Pons de Beynac, cinquième du nom, avait reconnu Marguerite en sa qualité de fille bastarde qu’il avait eu de Jeanne, lingère de sa maison. Une nouvelle d’autant plus inattendue et stupéfiante que mon épouse ne ressemblait ni à l’une ni à l’autre.

Marguerite s’était effondrée, avait levé les yeux vers le chevalier Foulques de Montfort, porteur de cette incroyable révélation. Ce dernier souriait toujours aussi benoîtement.

Elle avait parcouru la suite du testament et j’avais cru que ses yeux irisés de la magnifique couleur des châtaignes allaient sortir de leur orbite : le baron l’avait doté d’une petite fortune et il souhaitait, de tout son cœur, que je m’approchasse de celle dont il vantait les mérites, l’adresse et la sagesse, tout en taisant les miens.

Aux termes de ce testament, je n’hériterais, en ce qui me concernait, que de la science que mon père et lui m’avaient transmise afin que je mette mes armes au service de ma foi et de mon roi, que je veille au bien-être de mes gens riches ou pauvres, sans espérer d’autres fortunes que celles que je saurais conquérir lors de batailles et de tournois, par la force de mon bras armé de son épée au quillon trifolié et au pommeau serti à ses armes, et mes talons ceints de ses éperons d’or, lorsque je serai armé chevalier, s’il plaisait à Dieu et à la Vierge.

Que je me mette en quête, pour sa gente fille Marguerite, d’un beau parti parmi les écuyers de la baronnie, gentil, courtois et vaillant, qui saurait la protéger et épanouir les talents que Dieu lui avait confiés à sa noble naissance et qui ne méritaient qu’à éclore, si je lui assurais l’instruction qu’elle méritait et qu’il avait osé lui donner de son vivant.

Pour terminer, il me priait de lui pardonner de m’avoir caché que des liens par le sang m’unissaient à Isabeau de Guirande, dont il me révélait l’identité, au seuil de la mort. Il m’adjurait de comprendre les graves raisons pour lesquelles il ne m’en avait pas confessé l’existence jusqu’alors, conscient que la quête de la vérité ne pouvait que détruire l’image que je me faisais d’elle et m’entraînerait sur des chemins où crimes de sang et félonies de toutes sortes me guetteraient.

Car, sous couvert de charité, elle se livrait à la complaisance de son corps, depuis que le chevalier de Sainte-Croix l’avait prise. sous sa protection pour la déflorer, mieux jouir charnellement de ses jeunes appâts et mettre la main sur le trésor des hérétiques albigeois, cette autre chimère dont elle prétendait hériter en douaire.

Elle était soupçonnée de fornication aggravée par l’évêque de Sarlat lui-même qui, par amitié, l’avait mis en garde contre une protection et une fréquentation par trop compromettantes. Aussi, était-ce la seule raison pour laquelle il avait décidé de la faire conduire en quelque cloître dont il tiendrait l’endroit secret, et où l’on tenterait d’extirper de son esprit le mal sournois qui y avait germé, pour la conduire vers la lumière de Dieu.

Puisse le Seigneur me garder d’en connaître le lieu pour tenter de l’en soustraire et l’abandonner derechef aux forces malignes des anges déchus. Et d’oublier l’histoire d’hommes faydits ou maudits qu’il redoutait de voir se dresser sur ma route si je tentais de découvrir des secrets enfouis depuis plus de cent cinquante ans.

Il est impossible d’imaginer, pour quiquionques, ce que je ressentis ce jour-là. Un profond désarroi m’avait saisi avant que mon caractère haut la main ne soit submergé par un violent dégoût contre feu mon maître. Comment l’homme que j’avais tant aimé et respecté, après mon père, pouvait-il tenir de si insolents propos à l’encontre de mon Graal, de ma gente fée aux alumelles ? N’aurait été consignée la considérable dot dont il avait gratifié ma bien-aimée épouse, que j’eusse jeté incontinent le parchemin au feu pour en détruire à tout jamais les insidieuses et sataniques déclarations. Celles d’un moribond, à l’humeur habituellement froide et sèche, gagné par le délire en ses dernières heures. Que Dieu ait son âme pour la purifier !

Aussi, autant dire que les fêtes de la Nativité de Notre-Seigneur furent placées, cette année-là, sous les signes contraires de la joie qui enivrait Marguerite comme si elle avait bu du vin de singe, et de l’immense peine qui m’avait submergé. Je crus bien qu’elle engloutirait mon âme dans les abysses de l’enfer.

Ma gente épouse avait bien tenté de m’expliquer que son père adulteire avait certainement été induit en erreur par quelques familiers mal intentionnés à l’égard de ma sœur, je ne décolérais pas, malgré tous les efforts qu’elle avait fait pour m’apazimer.

Mais le déluge n’engloutit pas l’arche de Noé. À la parfin, n’étais-je pas un tantinet jaloux de sa fortune et d’une félicité aussi nouvelle qu’inattendue ? Marguerite s’était montrée tendre, cajoleuse et d’une humeur gaie pour me distraire de ce qu’elle croyait être doutes et rancœur.

De la rancœur, j’en éprouvais. Des doutes, point. Les armes d’argent et de sable, écartelé en sautoir, le chef et la pointe partis, bien que je ne les eusse aperçues que dans un songe, par une nuit d’hiver de l’an de grâce 1345, ne pouvaient trahir.

Je sortis de cette épreuve plus résolu que jamais à passer outre aux invectives du baron et à faire éclater la vérité au grand jour. Dussè-je y perdre la vie, mais y gagner la reconnaissance de la Vierge de Roc-Amadour qui avait si souventes fois exaucé mes prières. Je fus dès lors encore plus déterminé pour arracher Isabeau des griffes de ses délateurs. Elle m’aiderait à percer l’énigme des Douze Maisons, à étudier le mystérieux pouvoir des fioles censées contenir l’eau et le sang du Christ, à approfondir la nature des étranges relations de finance ou de foi qui avaient uni les chevaliers de l’Ordre du Temple et les hérétiques albigeois. Le rôle qu’avaient joué le Saint-Siège et la couronne de France dans leur éradication. J’en étais bien naïvement convaincu.

![]()

Selon les anciennes coutumes des pays d’oc, bien de femme ne devait onques se perdre. En conséquence, la dot de Marguerite lui appartenait en propres et je ne pouvais revendiquer que les biens acquis par notre mesnie, notre vie durant. Sauf à lui survivre, et encore, à la condition qu’aucun enfant ne naisse de notre union. Je n’avais, pour seule charge, que de jouer les chambriers en administrant les biens du vaste domaine dont elle venait d’acquérir la propriété, et d’en partager le seul usufruit. Un peu à la manière de Foulques de Montfort qui gérait le fief de Beynac à dire jurable et rendable.

Ce qui m’assurait, en ma qualité de pauvre homme aussi faydit qu’un hérétique albigeois, une aisance bien agréable, je dois l’avouer. Feu le baron, eût-il voulu m’inciter à marier la fille de sa lingère par appât du gain pour mieux me détourner de ma chimérique sœur qu’il ne s’y serait pas pris autrement. L’amour que je portais à ma mie en avait décidé autrement et bien malin celui qui aurait pu en deviner les conséquences pécuniaires.

Marguerite avait hérité d’un vaste domaine : la maison forte de Reygnac, le manoir de Braulen, les terres à iceux rattachées, et un modeste mais magnifique château qui surplombait la vallée de la Dourdonne, au lieu-dit Rouffillac. Il commandait le passage entre les villages de Saint-Julien-de-Lampon et de Carsac d’une part, les villes de Sarlat et de Souillac d’autre part. Les marais qui s’étendaient en amont de la rivière jusqu’au Pas du Raysse étant infranchissables pour tout négoce autre que fluvial, on devait, soit franchir la Dourdonne en empruntant le bac du passeur de Calviac pour rejoindre Sainte-Mondane ou Saint-Julien-de-Lampon, soit passer par la plaine de Braulen et remonter à travers pechs et combes jusqu’aux villages de Sainte-Nathalène ou de Carlux pour aller sur Salignac ou redescendre sur la cité de Souillac, qui ouvrait la route des villes fortifiées de Brive-la-Gaillarde et de Limoges.

Quels que soient le chemin pris ou la destination suivie, on évitait toujours le Pas du Raysse où régnaient en maîtres des chevaliers brigands et des capitaines de routiers dont la sinistre réputation n’était plus à faire. Se soldant aux Français ou aux Anglais selon l’opportunité, chevauchant le reste du temps pour leur propre compte, ils rançonnaient sans distinction, bourgeois, marchands, chevaliers isolés, artisans ou simples manants, dont ils forçaient les filles avant de les enlever et de les réduire en esclavage dans leur repaire. Un jour ou l’autre, il me faudrait les rendre à merci, m’étais-je dit.

L’aspect troglodytique de la maison forte de Reygnac, située non loin de la place de Commarque, dans la vallée de la Vézère, ne convint pas à Marguerite. L’humidité de l’air, les gouttelettes qui suintait des pierres, l’odeur de moisissure qui planait dans l’air gâteraient l’humeur saine qu’elle entendait préserver pour… mettre au monde, dans quelques mois, l’enfant qu’elle portait dans son ventre, m’avait-elle confié, le jour de la Saint-Mathias L’Apôtre{24}, fort inquiète de ma réaction.

Pris sans vert, cette nouvelle extraordinaire me glaça tout d’abord le sang. Je découvrais l’une des conséquences naturelles de mon union maritale et redoutais ce jour, avec ce bel égoïsme qui caractérise d’aucuns, de voir ma liberté de mouvement entravée par les nouvelles charges qui pèseraient sur mes épaules. Et de craindre que mon épouse ne me délaisse pour se consacrer tout entière à notre progéniture. Pour ce qui était de me délaisser, je ne me trompais point. Mais pas pour les jalouses raisons que je redoutais alors.

N’étant point préparé à l’arrivée d’un héritier, j’accueillis un peu fraîchement cette nouvelle pourtant bien émerveillable. Marguerite se remochina et me fit grise mine jusqu’au jour où, la serrant délicatement dans mes bras, je lui dis tout l’amour que je lui portais et ma fierté d’être le père d’un petit Brachet. Car il ne pouvait en être autrement. Elle se devait de porter un héritier mâle, avais-je affirmé péremptoirement. Elle m’avait souri et, bien qu’encore peu instruite des choses de la vie, avait nuancé mon enthousiasme viril :

« Une chance sur deux d’après les lois de la Nature, mon doux sire ! »

Je pris peu à peu conscience de mon rôle de père, sans onques penser, jusqu’à la naissance, qu’il puisse s’agir d’une descendance femelle. La suite me donna tort. Pour punir ma vanité. Et raison, pour m’encourager en son bon chemin !

Après avoir été alitée pendant près de trois mois, bu moult décoctions pour tenter d’influencer le dessein de Dieu et satisfaire mon orgueil, consulté mires et physiciens, autant de charlatans, la ventrière de ma bien-aimée mit au monde, le jour de la fête de l’Assomption, en l’an de grâce 1349, une fille et un garçon aussi forts que leurs parents et aussi laids que peuvent l’être les nouveau-nés ! Des jumeaux ! Le Ciel avait entendu nos prières muettes en nous offrant des enfants du sexe opposé. Deux d’un coup !

Le lendemain de leur naissance, Marguerite, toujours alitée, se remettait lentement de ses couches douloureuses. Nous nous battîmes comme des chiffonniers ou des vivandiers discutant âprement avec leurs chalands du prix des marchandises, avant de tomber d’accord sur leur prénom de baptême. J’inclinai pour Hugues, Louis, Thibaut, en souvenir de mes ancêtres. Elle penchait pour Jeanne, Marie et Isabeau, pour les mêmes raisons. En vérité, nous étions tombés d’accord dès la première joute.

![]()

Un an plus tard, en l’an de grâce 1350, Michel de Ferregaye avait déserté la garnison de Beynac pour remplir la charge de capitaine d’armes en nos murs, à sa demande et avec l’accord récalcitrant de Foulques de Montfort.

Il accepta d’être curateur au ventre, pour le cas où il m’arriverait malheur avant la majorité des nouveau-nés. Une lourde et noble charge que ce féal parmi les plus fidèles gentilshommes attachés à la baronnie devrait porter jusqu’à la majorité de nos enfants, soit douze ans pour Jeanne et quinze ans pour mon fils Hugues. Mais qui pourrait se poursuivre tant qu’ils ne seraient pas hors de pain et de pot.

Raymond de Carsac, chevalier bachelier que j’avais en grande estime, et Guillaume de Lebestourac, le ci-devant chevalier qui m’avait adoubé avec messire Gaucelme de Biran, nous firent l’honneur d’accepter chaleureusement d’être les compères de nos petiots lorsqu’ils seraient plongés dans les fonds baptismaux.

Jeanne, la mère de Marguerite, sollicitée en qualité de commère, se récusa sous le fallacieux prétexte d’être déjà en charge de l’intendance générale des lingeries du château. En revanche, Louise, une jolie amie de mon épouse, accepta de veiller sur Marie, en rougissant jusqu’aux oreilles qu’elle avait fines comme de la dentelle. La vicomtesse de Turenne, épouse de Guillaume de Beaufort, devant lequel j’avais prêté hommage, au nom de Marguerite, pour les terres de Rouffillac et de Braulen, et la baronne de Mareuil furent les commères des deux baptisés. De nobles dames qui se rendirent à la messe de baptême, plus par convenance que par piété, et que nous ne revîmes guère par la suite.

Dans le courant de l’été, je fis la connaissance d’Hélie de Pommiers, promu capitaine d’armes du château de Beynac. Froid comme un glaçon, l’homme était sec comme une verge, peu chaleureux, le nez long et cassé, les sourcils aussi clairsemés que les cheveux, les lèvres violacées et charnues, les joues et le front couverts de balèvres. Il avait très vite acquis la réputation d’un caractère forgé dans l’acier le mieux trempé, d’une grande vaillance au combat et d’une fidélité à toute épreuve.

Le chevalier Foulques de Montfort, qui l’avait soldé, en serait seul juge au fil du temps. Mais il l’avait choisi. Son choix ne pouvait être que le bon.

![]()

Entre les années 1349 et 1351, jouissant de la trêve que nous avions signée avec Henri de Lancastre, je pus vaquer aux occupations qui me revenaient pour administrer à morte-main le beau et riche domaine dont le baron de Beynac avait doté son héritière, mon épouse.

La maison de Reygnac fut mise à la disposition de Guillaume de Lebestourac qui se plaignait de se sentir trop à l’étroit dans la maison forte de ce lugubre village de Commarque. Il vivait à pot et à feu de son union libre avec Anaïs, à la mode des hérétiques albigeois, profitant de l’humidité ambiante et des aisances de la maison pour se livrer discrètement à quelques menues folies en compagnie d’icelle, m’avait-il confié dans le creux de l’oreille. Et dire qu’il était compère de mon fils Hugues ! Bel exemple pour ce pétiot que celui d’un tel parrain, regrettai-je trop tard, non sans pouvoir réprimer un sourire complaisant.

L’écuyer qu’il avait gardé à sa solde avait renoncé au péché de sodomie pour se convertir à sa cause, en participant à des orgies enflammées en compagnie de son maître, deux fois par semaine, pratiques qui cessaient à carême-prenant, pour reprendre dès le lundi de Pâques. Puissent les évêchés de Sarlat ou de Pierreguys n’en jamais ouïr les folles débauches.

La rente dont ils jouissaient avait magnifiquement enflé depuis le versement des rançons que nous avions soustraites au comte de Derby et leur permettaient de royales prébendes qu’ils versaient plus volontiers dans le corsage de leurs ribaudes que dans le tronc des églises.

Il était vrai qu’à l’exception d’un ou deux chevaliers qui n’en avaient point encore baillé la soulte, les Anglais avaient tenu paroles. Les Gascons aussi. Libérés en ce temps-là sous condition de rallier le plus grand nombre des leurs aux lys de France, nos espions nous confirmèrent que de nombreux chevaliers gascons avaient refusé de prêter allégeance au prince Édouard et pressaient leurs compains à se soulever contre le Godon, qu’ils appelaient dorénavant, eux aussi, des Têtes de bûche.

![]()

Marguerite et moi avions convoqué tous les maîtres des corps de métier : tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, menuisiers, couvreurs, tisserands et un maître verrier venu de la ville impériale de Cologne. Nous avions fait appel à un ingénieur arménien, expert en l’art des fortifications castrales, pour rehauster les murs et le donjon du château de Rouffillac en bien piteux état.

Notre ingénieur, d’un naturel peu loquace, s’encombrait de peu de mots pour diriger magistralement tous les travaux avec l’appui d’un architecte venu de Cahors. Avec qui il se prenait parfois le bec, pour un cintre mal placé, un eschalfaud mal étayé ou un colombage trop maigre.

La nouvelle châtelaine de ces lieux, servie par une cohorte de valets et de servantes, logeait et nourrissait tous ces gens avec grâce et gentillesse, sans rechigner à la tâche, soignant les blessures, guérissant les âmes en mal de leur pays, préparant onguents et infusions à tour de bras. Tous les jours. Tous les jours, sauf le lundi de la Pentecôte où nous rejoignions tous la frairie qui organisait une procession pour célébrer la disparition de la pestilence.

En effet, la ville consulaire de Sarlat avait compté au nombre des villes qui avaient été les plus éprouvées par le terrible fléau de l’an de disgrâce 1348. Hélie de la Croix avait fondé, pour tenter de soigner les malheureuses victimes, un hospital construit hors les fortifications de la ville, à l’entrée du faubourg de la Bouquerie. Sans succès.

Le désespoir des habitants était tel qu’ils n’avaient plus attendu que d’un miracle la fin de la foudroyante epydemie de Mal noir. Ils avaient multiplié prières et invocations et porté en procession, dans toute la ville, les reliques de saint Sacerdos, à qui ils attribuaient la guérison d’un grand nombre de pestiférés.

À la parfin, ils s’étaient mis sous la protection de la Vierge de Temniac. Aussitôt l’epydemie avait décliné. Des retours de pestilence avaient certes frappé quelques familles au cours du printemps de l’an 1349, mais la terrible maladie s’était éloignée pour ravager d’autres contrées, plus au Nord et à l’Est. Frappés par ce prodige, ils avaient alors fait le vœu de s’y rendre en procession, chaque année, le lundi de la Pentecôte, pour remercier la Vierge de ses bienfaits.

Nous nous devions d’y participer.

![]()

Pendant les trois années écoulées, je parcourus notre domaine, à longueur de journée, récoltant moi-même champarts et banalités, dormant parfois dans une étable, une grange ou une bergerie lorsqu’il était trop tard pour que je rejoignisse notre seul domaine habitable, notre manoir de Braulen.

Certains de nos manants me proposèrent bien de partager leur grand châlit à six ou huit places sur lequel ils reposaient avec leurs enfants, geste généreux de la part de ces braves gens. Je remerciai et refusai avec gentillesse sous des prétextes aussi variés que futiles. Je craignais plus les puces que les bêlements, les hennissements ou l’odeur du fumier.

Je mis à profit ces nombreuses chevauchées pour mesurer l’état misérable d’aucuns de nos paysans, ceux dont les foyers avaient été le plus touchés par la pestilence. Je réorganisais les corvées selon le nombre d’hommes valides par feu et regroupais des terres de labour abandonnées et en friches, des parcelles de vigne, des pâturages, des champs fertiles où l’on cultivait, avant l’arrivée du Mal noir, le blé, le seigle, l’avoine et l’orge. De nombreux troupeaux avaient été décimés, les récoltes d’une maigreur squelettique.

Ces pauvres gens portaient sur leur visage buriné et ridé comme de vieilles pommes les stigmates des souffrances endurées, leurs yeux reflétaient leurs malheurs passés.

Je m’invitais parfois à dîner ou à souper, en bourse déliant, pour mieux connaître leurs conditions de vie, leurs joies, leurs peines. Les plus fiers d’entre eux refusaient mes aumônes. Je glissais alors quelques pièces dans la mie des grandes tourtes de pain, à leur insu.

Rares furent ceux qui prétextèrent, à tort ou à raison, maladies de femmes ou d’enfants ou de bien opportunes corvées pour me fermer la porte au nez. Ou, tout simplement, parce qu’ils avaient honte à me laisser fouler le sol en terre battue de l’unique pièce de leur masure pour partager le maigre bouillon au lard qui chauffait dans la marmite du cantou, et dont ils arrosaient le tranchoir pour le ramollir avant de le manger. La plupart m’accueillirent avec déférence. D’aucuns me firent part de leurs doléances.

Nous évoquions faits de guerre, crainte de chevauchées ennemies, précarité de la trêve, état des labours, du matériel agraire, espoir de bonnes récoltes, crainte de trop fortes pluies qui ravinaient les terrains ou couchaient les récoltes selon les saisons, conséquences d’une sécheresse persistante…

Des discussions à bâtons rompus dans un patois occitan dont j’appris peu à peu à comprendre le sens rocailleux postillonné à travers des chicots jaunes et des bouches édentées. Je découvris, en ces occasions, la vie de tout un monde qui m’était inconnu. Un monde que mon devoir de seigneur et mon serment de chevalerie me conduisaient à respecter et à protéger, en contrepartie des taxes et des corvées qu’ils me devaient.

Le paysan trace son sillon,

Le navigateur, son sillage,

Le chevalier les protège,

Les uns et les autres rejoignent

Un jour, les constellations du ciel.

Je fus surpris par leur piété, leur dévotion, leur foi, en dépit (ou à cause) des grandes souffrances qu’ils avaient endurées. Nous étions bien loin du confort feutré des tapisseries de hautes et basses lices de nos demeures féodales.

Marguerite m’accompagna dès qu’elle fut remise de ses couches. Elle pratiqua quelques rares saignées, nettoya et cautérisa des plaies au fer rouge, arracha quelques dents gâtées en tirant un fil entre la dent et la poignée de la porte qu’elle m’enjoignait de refermer d’un geste sec, donna quelques pots d’onguent et de tisanes d’herbes sèches.

Nous dûmes dès lors regagner notre gentilhommière tous les soirs, avant vêpres, pour prier autour des berceaux de nos deux petiots, sur lesquels elle veillait mieux qu’un curé sur une sainte relique.

![]()

Lors de l’automne 1351, je pris une mesure qui surprit Guillaume de Beaufort, notre nouveau suzerain : après avoir lancé le banvin, j’informai les vignerons qu’ils seraient exemptés de vinage pour les trois prochaines récoltes. La mesure me coûtait peu, nos coteaux n’étant guère réputés pour la qualité des cépages qui y poussaient. J’espérais aussi encourager nos vignerons à produire plus de vin de qualité et à mieux entretenir leurs vignobles. Ce geste, peu dispendieux s’avéra très populaire. À tel point que Guillaume de Beaufort reconnaissant, à la parfin, qu’il n’y avait point grande perte de bénéfice, l’étendit à l’ensemble de la vicomté.

En revanche, lorsqu’on me demanda, « Seigneur Brachet », s’il était dans mes intentions d’abolir les corvées, je dus en déçoivre plus d’un, ne pouvant l’imaginer en raison des nombreux travaux et des tours de garde qu’exigeaient, dans leur propre intérêt, le renforcement des défenses du château de Rouffillac et la surveillance de ses remparts.

Je fis bien, car les consuls de Sarlat avaient tenté d’ester en Conseil du roi, décharge des mil livres de rente dont le roi Jean, deuxième du nom, venait d’imposer le paiement à la châtellenie de Carlux. Icelle avait été rattachée à la Couronne par lettres patentes que son cousin Philippe, dit Le Bel, avait fait dresser en la ville de Béziers, en l’an de grâce 1304. Or, quelques mois plus tard, les consuls furent déboutés de leur demande : il n’aurait pas été opportun de trop rogner les servitudes quelques mois plus tôt…

![]()

Depuis qu’il avait rejoint les soudoyers du sire de Castelnaud de Beynac, mon référant de tranquillité, le chevalier gascon, Géraud de Castelnau d’Auzan, me livrait régulièrement des informations par une servante du château : sur le parcours des gardes apostés sur le chemin de ronde, les heures de relève. Et sur Isabeau de Guirande, qu’il n’avait toujours pas réussi à voir, mais qu’il savait enchefrinée dans le donjon. Il constituait une pierre angulaire dans le dispositif que nous mettions en place, en grand secret, pour investir le château de Castelnaud.

J’étais fort soucieux, car il ne m’avait pas fait parvenir de nouvelles depuis plus de trois mois.

Or, en ce soir du mois de mars, à huit jours des calendes d’avril{25} de l’an de grâce 1352, nous étions la veille du grand tournoiement qui commençait le jour de l’Annonciation. Le plan ingénieux que nous avions concocté avec le baron Bozon de Beynac et le chevalier de Montfort risquait fort de tomber à l’eau et de nous conduire au désastre, si nous tentions siège et assaut livrés à la manière traditionnelle.

Je m’en ouvrai à Marguerite lorsqu’une servante se fit annoncer. Elle demandait à parler à mon épouse qui la reçut en ma présence. La vieille servante avait un visage ingrat, mais un regard bleu et lumineux qui contrastait étrangement avec les quelques poils gris de sa moustache. Elle baissa les yeux et s’approcha de Marguerite. Je me dressai pour m’interposer, prêt à dégainer mon braquemart, pour le cas où la drolette aurait eu de mauvaises intentions. Ma châtelaine me pria de m’apazimer et de nous laisser : elle connaissait Émilie, une lointaine cousine au service du sire Gaillard de Castelnaud de Beynac.

Je protestai, décidai de passer outre pour soumettre moi-même cette femme à la question. Marguerite s’y opposa fermement, me pria de sang-froid garder et de la laisser interroger sa cousine. Je dus m’incliner devant ce que je pris pour un caprice de la maîtresse des lieux.

La dernière chose que je vis en claquant la porte qui donnait sur la petite pièce qui faisait office de librairie en notre manoir de Braulen, ce fut le fenestrou qui était resté ouvert, volets pliés de l’intérieur. Dehors, un ciel noir d’encre. Dedans, la fraîcheur du soir.

Je parcourus le dallage, les sens en alerte, pendant un temps qui me parut bien long lorsque je n’avais pas l’oreille collée à la lourde porte en chêne massif. Je ne saisissais que des murmures.

Et tout à coup, un cri strident. Déchirant.

J’ouvris la porte à la volée. Marguerite tenait sa cousine dans les bras. Une tache rouge s’élargissait autour de la flèche qui avait transpercé son cœur.