| 1 de junio de 1933 |

Recibo la visita de Bradley, un hombre muy comprensivo que dijo muchas cosas interesantes. Sabe que un artista debe ser egoísta e inhumano. Dice que Lawrence fue débil; que por eso lo destruyó Frieda, por ser demasiado humano. Debió escapar, salvarse. Henry, también, permaneció demasiado tiempo con June. Yo fui demasiado humana con mi Madre y demasiado humana con Hugo.

Mientras Bradley me hablaba, recordaba vívidamente la de veces que he vuelto al viejo problema: el diario, el arte, qué incluir, qué decir, cómo decirlo. Bradley me dice: «Deja el diario a un lado. Limítate a escribir igual que hablas conmigo».

¡Es cierto que me hace hablar! No acaba nunca con sus preguntas. Su interés por mí y por mi trabajo es intenso y me conmueve. Me gustaría preservar todo. Me siento altiva, desconfiada, como delante del público. Me duele muy hondo darme en mis diarios a los demás. Sería como desnudarme en medio de la multitud. Cuando hablo, me doy cuenta de que miento imperceptiblemente para protegerme. Me visto. No deseo exponerme tal como soy. Las mentiras parecen un hábito, las pequeñas mentiras, más bien desviaciones, porque temo que no me entiendan y me asusta el dolor. Y luego, lo que no digo lo escribo en el diario. Me irrita que la gente no me entienda, pero es por mi culpa. La verdad es que sólo miro a los seres humanos en fragmentos. Henry, que tiene la parte mayor, Hugh, Allendy, Joaquín, Padre. Siempre encuentro la mensonge vital necesaria, la mentira que me separa de cada persona. ¿Tendrá Padre por sí solo la totalidad, como la tiene el diario? ¿Qué le ocultaré a Padre? Siempre hay un secreto y este secreto crea el diario. Y ahora viene William Aspenwall Bradley y me ordena, en nombre del mundo, que revele todos mis secretos.

Antes de que llegara, empecé a abrir las cajas de hierro en las que guardo mis diarios. No pude abrir dos de las cajas. Una llave se rompió, y otra dio vueltas inútilmente en la cerradura. ¡Símbolos!

| 2 de junio de 1933 |

Un ser normal alcanza la felicidad, cree en ella y la mantiene hasta que realmente se destruye, pero un ser anormal alcanza sólo una felicidad relativa, en constante fluctuación.

Empiezo el día con un humor dorado que llevo como un huevo. Sólo que, en lugar de sentarme sobre él, lo llevo contra mi pecho, a la vista. Corro a casa de Henry para despertarlo, para regalarle mi huevo, para decirle que hace un día tropical, para sacarlo al sol. Le ofrezco mi humor como otro regalo. Pero Henry está deprimido a causa de su resfriado y porque alguien llama insistentemente a la puerta. No la abre porque estoy con él y porque, siempre que alguien llama a la puerta, Henry piensa que vienen a matarlo, a perseguirlo, a apresarlo. Tiene miedo. Toda su vida lo ha perseguido esa llamada a la puerta, esa sensación de estar perseguido. Oscurece su día. Lo convierte en un fugitivo, trastornado, deshecho. No pudo recobrarse.

Nos sentamos al sol y Henry empieza a divagar. Me pide que cuando vayamos de vacaciones no lleve mi diario. Le clavaría un puñal. Sí, porque el diario es un personaje. A causa de sus celos (está sobre la mesita de café) no quiere leerlo. Para Henry, cuando escribo en el diario es como si pusiera mi confianza en otro, ¡como una infidelidad! Y pienso en la de veces que me he dicho que iba a vivir sin el diario, salir de su refugio. Pero no lo hago. Porque es verdad, como le digo a Henry, que he confiado en él; pero también es verdad que sólo le digo lo que él quiere oír, y son muchas las cosas que no quiere oír, ¿y quién querría oírlas?

Por eso Henry dice que me vaya con él sin el diario, y el diario se queda sobre la mesita de café como una persona, como el último rival. Estoy aturdida, porque quiero de verdad confiar por entero en los seres humanos, salvo cuando, en un momento u otro, los seres humanos están preocupados, melancólicos, ocupados, desatentos y no muestran interés, ¡cosa que nunca me ocurre con el diario!

El mismo Henry decía hoy: «Cuando nos vayamos, nunca nos aburriremos, estoy seguro. Si llueve, nos meteremos en la habitación del hotel y te divertiré. Me parece que no lo he hecho bastante. He estado siempre tan preocupado. Nunca hemos descansado juntos ni gozado de nosotros mismos. Hay veces que lo lamento».

Al término de la larga tarde, le pregunto la hora a Henry, e inmediatamente piensa que me ha aburrido su conversación, ¡sólo porque tengo que irme! Y camina a mi lado hasta el metro, con la misma aflicción que yo siento cuando he disgustado a alguien y necesito arreglar las cosas antes de irme, porque sé que la disonancia resonará en mi interior, quizá durante varios días.

Sueño de anoche: Entro en una casa donde soy una sirvienta. La mujer me es desconocida. Al principio es muy brusca conmigo, dice que la única objeción que tiene que hacerme es que parezco una poule, y me pide que no me maquille tanto para no llamar la atención de su esposo. Soy condescendiente y le digo que me empolvaré y me pintaré los labios imperceptible. Me enseña a hacer un postre de naranja. Primero corta la piel blanca de dentro, le da forma de algas y la coloca dentro de una pecera, donde empieza a moverse como una anémona marina, a hincharse y a suspirar, a hundirse y a mecerse. Tira también a la pecera las semillas de la naranja, que se mueven como joyas. Continúa preparando la naranja y me enseña cómo cocinar la piel exterior. Aprendo tan rápidamente y me gusta tanto que nos hacemos amigas. Me envía a hacer la compra y soy tan feliz con mi paseo que olvido comprar naranjas. Me paro en un bar donde veo una cesta llena, pero el encargado no quiere vendérmelas. Atraigo la atención de dos hombres que se parecen a los dos españoles que estaban ayer en el café y que se interesaron por mí mientras Henry bajaba a los lavabos. No les hago caso, pero, cuando me alejo, aparece un apache que me da 250 francos y me pide que lo siga a la habitación de un hotel. Se parece mucho a Carco.

Miro el dinero y me parece falso. Y me lo explico diciendo: «Probablemente es el nuevo dinero que están haciendo».

—¿Me da todo esto? —le pregunto sorprendida.

—Más te daré si vienes conmigo —dice el apache. Pero empiezo a pensar que, si me da tanto dinero, debe de ser porque está enfermo, sifilítico, y lo rechazo.

| 3 de junio de 1933 |

Artaud y yo nos sentamos en el jardín. Puso su mano en mi rodilla. Me sorprendió su calor. Nos miramos abierta y profundamente. Los dos nos sentimos intranquilos.

Más tarde, por la noche, inclinados los dos sobre un libro, puso su mano en mi hombro. Y me gustó. Parecía mucho más humano de lo que había sospechado.

Ahora entiendo en mí misma esta cálida espontaneidad que también he mostrado a Henry. El primer día en que Henry vino a nuestra casa, le dije, señalándole un estudio imaginario encima del garaje: «Podríamos arreglar este sitio y podrías venir a trabajar aquí». Y mi telegrama, cuando me escribió que su empleo en Dijon era intolerable: «Ven a casa, a Louveciennes».

En ambos casos, estos dos hombres, que han vivido mucho y son superficialmente cínicos, se sintieron afectados por mi sencillez y mi franqueza. Sorprendidos por mi hospitalidad. Si su cinismo y experiencia los inclinaba a interpretar mi invitación como sexual, al mismo tiempo mi tono los hizo inclinarse por una interpretación más romántica y más profunda. Lo que me hizo buscarlos fue la sensación fugaz de su timidez y mi intuición curiosamente acertada. Son los impulsos en que confío.

Cuando Henry puso por escrito los sueños en los cuales posee a mujeres imaginarias, a putas, o a June, sentí celos. Pero ¿qué sentiría Henry si supiera que en mis sueños me acuesto con todo el mundo? Después de la visita de Artaud, fue con Artaud. En mis sueños me revelo como la puta amorosa que soy en realidad. Henry y yo, que nos tenemos, raramente soñamos con el otro, todo lo más con la crueldad del otro. Hay momentos en la vida en que tengo la sensación de esta pérdida de voluntad, esta pérdida de inhibición moral. Henry y yo sólo la sentimos cuando nos dejamos llevar por nuestras sensaciones, por nuestra impresionabilidad. El otro día le dije que debíamos ser capaces de captar la atmósfera de los sueños mejor que nadie, porque vivimos a menudo en ellos, y con esto quiero decir esa voluntad absoluta, esa sujeción al deseo que sólo nosotros experimentamos.

Para nosotros es fácil entregarnos. Sé muy dentro de mí que gozaría si me poseyeran Artaud, Steele y Néstor, tal como revelan mis sueños. Esta es mi verdadera e inconsciente amoralidad femenina; la voluntad enorme e inexorable que me impide hacer lo que es falso.

¿Cómo habría sido esta noche con Henry? Hugh y yo fuimos a un teatrillo, barato y obsceno. No había mucha gente. Mientras esperábamos a que empezara la función, nos sentamos en el bar. La acomodadora me dirigió una bella sonrisa. Le devolví la sonrisa. Se acercó y dijo: «Tenga cuidado al levantarse, no sea que enganche su vestido en el clavo. Esa silla tiene un clavo y su vestido es precioso». Se lo agradecí. Empezamos a hablar. Me contó la historia de su vida. Comparamos los precios de nuestros vestidos. El camarero me dio una rosa. Cuando nos sentamos en el teatro, la muchacha vino y me tocó en la muñeca: «Venga. La sentaré en la tercera fila».

Le dije a Hugo que le diera diez francos. Se los dio muy serio. Y le dije: «Tenías que haber sonreído. Dale otros diez, pero sonríe».

—¿Debo sonreír? —dijo Hugh—. Si se los di fue sólo por hacerte feliz.

Henry empieza a no querer saber. ¿Un amor más prudente? Con June era despiadado. Pero conmigo es confiado. Al principio me desconcertaba. Cuando Padre empezó a mostrar una intensa curiosidad, un gran deseo de saber todo, empecé a desear que Henry tuviera la misma curiosidad, aunque algo interior me dice que Henry teme herirse. Está harto del dolor, de las torturas, del ansia de poseer y ser poseído. Ahora acepta la vida; está más resignado. Es más viejo. En un sentido más profundo ha agotado el ruidoso amor romántico. Y yo no estoy preparada del todo para pasar sin él. La Anaïs prudente inspira un amor prudente. Y la Anaïs neurótica y desconfiada anhela un amor imprudente.

Comento todo esto con Henry. Dice que es una especie de confianza, que él cree en nuestro vínculo fundamental. No creía en June (ni June creía en el amor fundamental de Henry). Y si crees, lo demás se da por añadidura. No del todo, dice Henry, que ha escuchado con una extraña reserva mi charla con Artaud. La reserva con que me protejo cuando él habla de otras mujeres y trato de aparentar indiferencia.

Creo que mis escapadas son una defensa. La única vez en que me siento aliviada del amor demasiado humano por Henry, la única vez en que soy el tipo de mujer independiente y valiente que él necesita es cuando estoy enredada en amores más pequeños. De otra manera, sucumbo al sentimentalismo y quiero envolver a Henry, cuando lo que necesita es que lo dejen solo. Todos los hombres quieren que los dejen solos. Estar ocupados, llevar una vida llena, amplia, rica. ¡Es mejor para Henry! ¡Absolución! Me entrego. Incluso si hubiera sido posible y hubiera preferido vivir sólo para Henry, ser su todo, su esposa, su amante, su criada, su compañera, Henry se habría cansado de una mujer perdida en él, perdida para ella misma. No puedo reconciliarme conmigo misma, resignarme a la vida como es. Siempre me rebelo y escupo fuego: ¿Por qué Allendy, el Tauro, la voluntad que necesito, es un débil sexual? ¿Por qué Artaud es drogadicto?

| 8 de junio de 1933 |

Hugh sale precipitadamente para Londres. Henry se viene a Louveciennes. Dejo a Henry para ver a Artaud, que me dice con semblante atormentado: «Soy clarividente. Veo que nada de lo que dijiste el otro día es verdad. Inmediatamente después de nuestra conversación en el jardín, te volviste fría y distante, tu rostro se hizo impenetrable. Eludiste mi contacto. Huiste. Oh, eres peligrosa, y siempre lo supe…».

—Pero no se trataba de un amor humano.

—¡Pero somos seres humanos! ¡Es monstruoso lo que esperas de un hombre!

Sabía que Artaud era un hombre enloquecido, enfermo, atormentado, y me interesaba, pero no humanamente. Y él, tan mórbido e hipersensible, también quería el trofeo que sabía que Allendy, Henry y Eduardo pretenden, y lo quería por entero… no sé por qué. Sentados en el café La Coupole, nos besamos, e intenté demostrarle que era sincera, que soy un ser dividido, que esto no era un juego, sino una tragedia, porque yo no podía amar imaginativa y humanamente al mismo tiempo. Y, lentamente, la historia de mi propia «locura», tan parecida a la suya, lo conmovió, porque los seres humanos le parecen espectrales y duda de la vida, la teme. Dijo que amaba mi manera de deslizarme, mi vivacidad, mi vibración… que yo era la serpiente emplumada… serpiente y pájaro…

Yo era sólo una hoja agitada por el viento, nada más. Y mientras más me suplicaba, diciéndome que sabía que yo tenía muchos amantes, más engañosa me mostraba; y mientras más descubría mi engaño, más fingía yo, sentada a su lado, tan cálida, tan loca, tan distinta a las demás mujeres, tan trágica… y los besos no me daban placer… sólo eran como hilos de araña para envolverlo, vacíos de sentimiento, empujados por alguna fuerza demoníaca para tentar, representar un papel y crear la ilusión de la intimidad.

Ahora sé que, una y otra vez, incesantemente, voy a parar a este callejón sin salida, para encontrarme con el mismo resultado, la posesión física. Y que no me interesa la posesión física, sino el juego, como un donjuán, el juego de la seducción, del enloquecimiento, de poseer a los hombres no sólo físicamente, sino también espiritualmente. Exijo más que las putas.

Hoy me sentí diabólicamente complacida cuando Artaud me dijo: «He adivinado que Allendy te ama, pero ¿lo amas tú?». No quise contestarle. Definitivamente, hoy me sentí clasificada, categorizada como una especie de seductora que pocas veces se encuentra. Juego no únicamente con el sexo, sino con las almas, con las imaginaciones. La puta es una puta honrada. Seduzco los cuerpos y las almas de los hombres y juego con cosas serias y sagradas. Como Henry dijo una vez, amo el sacrilegio. Soy un nuevo tipo de hechicera. Los hombres de vida seria y profunda, que no son capturados por la puta, los hombres que menos se someten a la voluntad de la mujer, son los hombres que poseo. Soy un veneno que no sólo hace efecto en la carne, sino en manantiales más profundos. Vi a Artaud prisionero de la sacerdotisa inca, de la serpiente emplumada, del plumaje y la fluidez, de la astucia y el encanto. «Tan suave y tan frágil», dijo, y me miró con ojos absolutamente enloquecidos. «La gente cree que estoy loco». Y supe en aquel momento, mirando sus ojos, que lo estaba y que yo amaba su locura. Cuando miré su boca, con las comisuras ennegrecidas por el láudano, una boca que no quería besar, por una curiosa estratagema de superimposición, recordé la frescura absoluta de la boca y el cuerpo de Allendy, la boca rosada de Henry, sana, tan semejante a una fruta, y supe que de nuevo me sentía empujada a la muerte, siempre empujada a la muerte, al final, a las culminaciones, a las locuras. Que Artaud me besara era envenenarme, y conocí aquellos escalofríos de la vida espectral y me sorprendió que Artaud me considerara cálida y corpórea, que buscara inmediatamente dar forma, una forma definida, a nuestra relación. Me decepcionó que fuera tan concreto. Hubiera querido un amor como el de Eduardo, que no exige nada del cuerpo. Dije a Artaud que no me pidiera nada. «No había esperado encontrar en ti mi locura», me dijo. Hablaba como un poeta y me reí de mí cuando pensé en mi enorme ansia de poesía. ¿Estaba yo sentada allí, con Artaud, porque destilaba poesía, porque creía en la magia, porque se identificaba con Heliogábalo, el loco emperador romano, porque su teatro, su escritura y su ser estaban entretejidos, porque, en el taxi, hablaba como Hamlet y se apartaba el cabello del rostro sudoroso y deteriorado? Se ha apoderado de mi imaginación. Manda en ella. Camina, habla, lee, evoca momias, decadencia romana, drogas, locura, muerte. De nuevo, trataba de iniciar una experiencia, pasar por ella sin entregarme, y cada vez era más difícil. Entré en la vida de Allendy, le di un pequeño mordisco, lo saboreé sin apenas tocarlo. Pasé rozándolo y seguí mi camino. Oh, también la amargura del hombre engañado por mi inaprensibilidad. Y ahora me adentro cautelosamente en las regiones fantásticas de Artaud, y él, también, pone sobre mí sus pesadas manos, sobre mi cuerpo y, como la mandrágora al contacto con las manos humanas, grito.

Vuelvo a casa y me maravillo de mi amor intenso por Henry, por su boca, sus dedos, sus venas, su cuello, su blanco estómago, su pene, cada parte de su cuerpo. No hay momento de frialdad o retracción, nunca. Me fundo en mi interior. Todo lo demás es sueño, fantasía, juego, incluido el modelo, el rígido y fatal modelo que me empuja a vengarme de todos los hombres, excepto de Henry y Hugh, como la puta que sólo ama a un hombre y, fríamente, sin escrúpulos, les saca el dinero a los demás.

Sin embargo, le dije a Artaud que en mí no hay cálculo y eso es cierto. Todo cuanto hoy escribo es la explicación de actitudes, acciones y discursos que en el momento hice con entusiasmo, incondicionalmente. Mi conversación con Artaud en el jardín fue real. ¿Me oculto a mí misma mis motivaciones? ¿Preferí fingir con Artaud, o no es cierto que estoy hechizada por mi imaginación y no físicamente?

Cuando llegué a casa, me miré en el espejo y vi a la tigresa. La tigresa burlona, de ojos verdes. También fría. Fría. Artaud dijo: «Cara de piedra».

Cuando miré mi cara y vi allí la tigresa, dejé de dudar de ella. La acepté. Miré mi rostro y sonreí a la tigresa, invitadoramente, con tolerancia.

—¿Por qué, por qué invitaste a bailar a Steele? —preguntó Artaud.

—Porque dijo que le gustaba bailar.

—No, porque sabes que te ama y querías complacerlo, para luego herirlo.

El rostro del espejo, con su fría claridad de rasgos, con sus ojos transparentes, dice: «Sí». Quiero someterme a la certeza. No quiero disfrazar a la tigresa. «Bonjour!, zarpa aterciopelada, sigilosa. De caza, ¿eh?». De noche, salgo y bebo en el río. Jungla secreta.

No tengo sentimientos. Artaud me atormenta y Allendy me conmueve. Pero Artaud me dijo: «¿Sabes?, la cosa más pequeña me hiere inmensamente. El tono de tu nota, su frialdad, me llegan muy hondo. Me siento abatido con facilidad».

Ha sido un gran día para Henry y para mí. Durante el desayuno, en el jardín, planeamos instalar una imprenta en el espacio que hay encima del garaje, para imprimir sus libros. La idea, que estaba latente en mí, se le ocurrió a Henry y, algunas veces, la habíamos considerado vagamente. Pero está tan miserablemente tratado por los editores, tan humillado, tan desalentado, que estoy resuelta a que se lleve a cabo. Hacemos planes.

Henry está trabajando en su «Autorretrato». Está bronceado por el sol. Quiere venirse a vivir cerca de mí y de la imprenta. Está absorbido por su trabajo. También me mima, y me siento aquí, haciendo planes, soñando. Necesita independencia, libertad para expresarse, para poder expansionarse. También hago planes para tener yo mayor independencia. Henry y yo haremos juntos grandes viajes. Queremos ir a la India. Henry me presiona para que haga cuanto quiera. ¡Qué sería yo si pudiera expansionarme sin limitaciones! Me dice que huya de Hugh y de él, que me libere. Habla impersonalmente, exaltándose cuando habla de mis posibilidades. Pero sonrío. Nunca podré escapar de mis sentimientos, de mi creencia en que la vida no es libertad, sino amor, que el amor encadena, que ninguna liberación significa nada si han de sacrificarse tres o cuatro seres humanos. Soy yo quien crea los lazos, los muros, los amores, las devociones que me rodean. Soy yo quien dirige mi vida por los canales que me conducen y someten a Hugh, a Henry, a Joaquín, a los amores pequeños.

Una mujer que no hubiera visto a Henry desde que vivía con June, hace cinco años, lo encontraría hoy rejuvenecido diez años.

Cuando lo vi por primera vez, estaba mal de salud, hundido en el pesimismo y la amargura, frágil, cuando habitualmente tiene una salud de hierro; perdido, roto. Recordamos este periodo. La habitación donde entré la primera vez: miseria, pobreza, hambre, los grandes y cansados anhelos. Dijo que tenía el vientre lleno de miseria, guerra y pobreza. Que estaba cansado de vagar de un lado a otro, de no tener hogar. Quería crear. Necesitaba serenidad, tiempo, seguridad. Y ha conseguido todo eso, y también un gran amor.

También yo he conseguido todo lo que necesitaba. También yo estaba hambrienta.

La tarde con Henry en el estudio acabó con una conversación infernal. Henry leyó la carta que Hugh me ha enviado, y la analizó despiadadamente, señalando su tono carente de vida, de brillo, tan convencional: «Querida mía… he pensado en lo maravillosa que eres», etc. Siempre he excusado la incapacidad de expresión. Pero Henry atacó implacablemente la vaciedad de Hugh, su aspecto fantasmal, su asentimiento, que yo tomo por comprensión, sus frases trilladas, dóciles, apagadas, automáticas; su conciencia desenfocada; su estado ausente. Y, sin que importe la naturaleza de la incapacidad de Hugh, Henry subrayó la verdad: que estoy enjaulada. Hugh no me da la libertad, la tolerancia que necesito. Me aprisiona humanamente. No hace lo que debiera si fuera cierto que toda su vida la vive para mí. Irreal, es irreal en todo, inmaduro, nebuloso. Sólo cuando le causo un gran dolor surge su vivacidad, su ira, su pasión (el incidente con John en el barco, su llegada inesperada el otro día, con la expresión inolvidable de su rostro).

Todo lo que Henry dijo me sobresaltó. Lo puse en duda. Pero sé que Henry fue justo, porque, por su propio interés, sería mejor que siguiera unida a Hugh.

En aquel momento fui fría, inhumana. Vi lo que mi vida sería sin Hugh: un esplendor. Tengo una visión infernal de mi libertad: un vínculo flexible con Henry. Me di cuenta de lo paralizada que estoy por las consideraciones humanas. Le dije a Henry: «Escucha, cuando publiques tu libro y puedas mantenerte por tu cuenta, escaparé; para entonces, Joaquín podrá cuidar de Madre».

Cuando bajé para acostarme, sabía que todo esto era inútil, que era incapaz de hacerlo, simplemente porque Hugh puede despertarse en mitad de la noche, como le ocurre a menudo, de humor mórbido, y no encontrarme a su lado para que le hable y lo acaricie, para que se calme y se duerma.

Al día siguiente, Henry dijo algo como: «Toda la literatura junta no llega a las tragedias, a las luchas de la vida. Al lado de ellas, la literatura palidece». En ese momento, la literatura nos pareció a los dos remota, insuficiente, y la vida humana insoportablemente vívida.

Sólo hemos aclarado algo de la conversación de anoche, que en un determinado momento viajaré con Henry durante meses. Hablamos de lo maravilloso de nuestra intimidad, de lo valioso de cuanto nos sucede cuando estamos juntos, y de que queremos eso. Queremos eso y nuestra libertad. Si hoy pudiera casarme con Henry, no lo haría. Lo quiero libre; lo necesita, y también necesita intimidad. Nací para entender las necesidades del artista, ¡probablemente porque también las tengo!

Incluso la ironía del artista sigue afectando a la historia de su viejo amor cuando se siente estimulado por el nuevo. Henry se enfada porque nuestro amor lo estimula a escribir sobre June y Bertha. Más adelante, cuando viva con otras mujeres, me recordará.

Siempre se asusta cuando le digo: «Si viviera contigo, ¿traerías a tu puta a casa?».

—Por Dios, Anaïs.

—Pero lo hiciste, lo hiciste con tu primera esposa.

—Pero eso no podría hacerlo contigo.

Le asombra su fidelidad conmigo.

| 12 de junio de 1933 |

Tanto ha cambiado irrevocablemente en mí desde nuestra conversación sobre Hugo, aunque esa charla fuera en sí misma una deformación, una falsedad. Pero me provocó un «blanco fervor criminal». Mis velas están de nuevo hinchadas frente a una piedad amorosa que hace que pierda el rumbo de mi vida. Los sentimientos pueden volver a trastornarme, a retrasarme, pero, en último término, no tendrán poder sobre mí. Vi todo claramente, fríamente, con sorprendente sabiduría, con una total ausencia de sentimentalismo. La necesidad de expansionarme y de fluir tan lejos y tan profundamente como soy capaz.

Henry y yo miramos nuestra vida con ojos desnudos, y lo que vi fue otra vez un aislamiento final.

Ha escrito veinticinco páginas soberbias. Ha leído diez páginas de mi diario, las ha discutido durante una hora, queriendo estar interesado, y durante un rato mantuvo profundamente su interés, pero al final prefirió pintar acuarelas, leer para él en voz alta el Satiricón. Y todo está muy bien. Eso no quiere decir que no me ame. Siento mi presencia en su cuerpo, en su mente, permeando su vida. Hablamos de nuestros viajes juntos y le dije todo lo que sabía acerca de la necesidad del artista de vagar, de devorar nuevas experiencias, de cómo lo entendía porque así lo sentía. Y luego, ayer, después de pasar una semana en Louveciennes, adiviné su desasosiego, le pedí que se fuera a París, y acerté. Necesitaba moverse, pasear, sentirse libre, vagar, y tuve razón. No me importó. Sé cuántas veces he querido abandonar Louveciennes, sólo para escapar.

Así que anoche le dije a Henry que se fuera y no me importa adónde fue. Me quedé contenta a solas, planificando mi trabajo, llena de ideas, convencida de haber escrito grandes páginas en mi diario, de que las escribiré mejores el día en que deje de cubrir mis emociones con velos de hipocresías ideales, queriendo conscientemente que las cosas sean nobles cuando en realidad son diabólicas. ¡Más verdad! Este vagabundo, Henry, es el hombre que amo, y ¿qué sería él si estuviera domesticado?

Irónicamente, da la casualidad de que hoy veo a Artaud. Pero ¿quién sabe si anoche Henry se fue con el mismo miedo a la intimidad y sus consecuencias (el dolor) que yo sentí? Me dejó después de leer mi diario sobre mi Padre y después de que yo le dijera que no podía ayudarme a copiar mi diario porque había cosas en él que le harían daño.

| 13 de junio de 1933 |

Locura. Cuando me presento en casa de Artaud, aparece noblemente, orgullosamente, con los ojos delirantes de alegría… He ido vestida de negro, rojo y acero, como Marte, belicosa, dispuesta a no permitir que me toque. Siento la tensión de su deseo, opresivo, obsesivo. Miro su habitación: como una celda, gris, desnuda. Miro las fotografías de su rostro asombroso, cara de actor, amarga, dura, cambiante… Hablamos y repito lo que dije antes, que no quería nada salvo el contacto de nuestras mentes, el intercambio de nuestros pensamientos, y él habla oscuramente contra mí. No recuerdo nuestra conversación. Todo giraba alrededor y dentro de mí. Se arrodilló. Se arrodilló delante de mí y habló violentamente, prendiéndome en sus ojos, y olvidé sus palabras. Todo lo que recuerdo es que me sacó de mí misma, de mis resistencias. Me senté allí, magnetizada, y mi sangre lo obedeció. Me besó vorazmente, fieramente, y me rendí. Mordió mi boca, mis pechos, mi garganta, mis piernas.

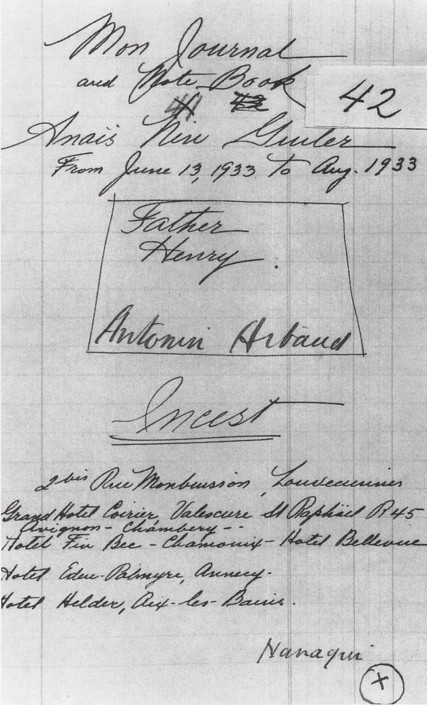

Cubierta del cuaderno del diario número 42.

Pero no pudo. Hubo una pausa, muerta e intensa. Su rostro se contrajo, luego, glacialmente, se sentó.

—Vete —dijo—. Vete.

Duro, frío, brutal. Lo miré.

—No —dije—. ¿Por qué he de irme? No quiero irme.

Le enjugué con mi pañuelo la cara húmeda y me puse de pie.

—Vete ahora, o más tarde, no importa. De cualquier forma, vas a despreciarme. Para ti estoy perdido. Tomo demasiado opio.

—No te desprecio. Todo esto no tiene importancia, ninguna importancia.

—Es de una enorme importancia para todas las mujeres.

—No para mí.

Hablé sin apenas levantar la voz. Como si me supiera la escena de memoria. En el segundo que transcurrió entre la orden de Artaud para que me fuera y su «De cualquier forma, vas a despreciarme», floreció toda mi sapiencia amorosa, nacida del mayor de los dolores. Nunca tomé la impotencia de Artaud como ausencia de amor. Sabía que tenía que salvarlo inmediatamente de su humillación. Mientras permanecí allí, callada, después de aquella inútil efusión, casi sonreía.

—No tienes la misma reacción de otras mujeres —dijo Artaud.

Su humillación se había mitigado. Se levantó e hizo un gesto desesperado.

—Estoy absolutamente satisfecha, Artaud. No buscaba la conexión humana. Estoy cansada de eso. He sufrido demasiado. Olvidemos este momento. No significa nada. Los gestos no significan nada.

| 18 de junio de 1933 |

Fui a casa a ver a Henry. Le describí las virtudes y gestos dramáticos de Artaud. Me inventé muchas cosas, como que Artaud quiso que yo tomara drogas. Entretuve y apasioné a Henry. Yo estaba febril y él, celoso. Me dijo: «Tus ojos tienen un brillo lejano, como si hubieras hecho el amor».

No pude dormir. Artaud me acosaba; tenía que verlo otra vez. Le dije a Henry que se fuera la noche de la llegada de Hugo, y me encontré con Artaud en el Viking, en la misma mesa donde Henry y yo nos miramos por primera vez con amor. Estaba temblando. Y luego empezó una noche de éxtasis. Nos fuimos del café porque los estudiantes del Quatz Art Ball estaban alborotados y rompían nuestra exaltación (la última vez que los vi, Henry y yo estábamos en una habitación de hotel ¡y quise unirme a ellos!). Caminamos como en un sueño, en un delirio; Artaud, torturado con sus dudas y su loca charla sobre la eternidad y Dios, queriendo que yo lo sintiera físicamente, y yo, transportada, derretida, fuera de mí, tanto que nos paramos en los quays y nos besamos furiosamente, en un éxtasis como aquel con June, diferente, que nos elevaba en una ascensión delirante.

—Estoy viviendo el mayor momento de mi vida. ¡Es demasiado, demasiado! —dijo Artaud, caminando y dando casi traspiés de alegría—. Qué divina alegría, crucificar a un ser como tú, Anaïs, tan evanescente, tan elusivo. Qué éxtasis tenerte por entero, a ti, que nunca te das. Mon amour, mon grand amour!

Nos sentamos en un café y me arrulló con frases de infinita ternura, y yo estaba asustada de su fervor. Dijo: «Entre nous il pourrait y avoir un meurtre».

Carta a Artaud (remitida desde Valescure-St. Raphaël):[16] Nanaqui, desearía revivir mil veces aquel momento en los quays y cada hora de aquella noche. Quiero sentir de nuevo tu violencia y tu dulzura, tus amenazas, tu despótico poder espiritual… todo el miedo que me inspiras, y la alegría desgarradora. Miedo, porque esperas tanto de mí… eternidad, lo eterno, Dios… esas palabras… todas las preguntas que me hiciste.

Contesté a tus preguntas amablemente. Si parecí evasiva fue sólo porque había demasiado que decir. Siempre siento la vida como un ciclo, una larga serie de acontecimientos, un círculo, y no puedo separar un fragmento porque a mí me parece que un fragmento no tiene ningún significado. Pero el conjunto parece trazado, fundido en un abrazo, confiado en el instinto de uno, en el calor y la fusión de los cuerpos. Creo completamente en lo que sentimos cuando estamos juntos. Creo en ese momento en que perdemos toda idea de realidad, de la separación e individualidad de nuestros seres. Cuando se cayeron los libros sentí alivio. Después de eso, todo se hizo sencillo… sencillo, grandioso y dulce. El tú, que casi produce dolor, ata tan apretadamente… el tú y todo lo que me dijiste… he olvidado las palabras; oigo la ternura y recuerdo que eras feliz. Todo lo demás es sólo la tortura de nuestras mentes, los fantasmas que creamos… porque, para nosotros, el amor tiene repercusiones inmensas. Debe crear; tiene un hondo significado. Contiene y dirige todo. Para nosotros tiene la importancia de estar mezclado y unido a todos nuestros impulsos y nuestras inspiraciones… ¡Es demasiado importante para nosotros! Lo obtenemos confundido con la religión, la magia.

Antonin Artaud, tal como aparece en el filme de 1928 La pasión de Juana de Arco.

¿Por qué, antes de sentarnos en el café, pensabas que me distanciaba de ti, sólo porque yo, durante unos instantes, tenía el corazón ligero, alegre, y sonreía? ¿No aceptarás nunca esos movimientos, esas corrientes bajo el agua? Nanaqui, debes creer en el eje de mi vida; la expansión de mi yo es inmensa, engañosa, pero sólo en la forma. Desearía que leyeras el diario de mi niñez para que vieras cuán fiel he sido a ciertos valores. Creo que siempre reconozco los valores verdaderos… por ejemplo, cuando sé distinguirte como un rey en un reino que me ha perseguido durante toda mi vida.

Nanaqui, esta noche no quiero remover las ideas… Sólo quiero tu presencia. ¿Te ocurre lo mismo, que eliges un momento precioso (nuestro abrazo en los quays) y te adhieres a él? Cierro los ojos y lo revivo intensamente, como en un trance, sin sentir ya la vida presente, sin sentir nada, nada salvo aquel momento. Y después, la noche, la procesión de tus gestos, y tus palabras, la fiebre, la inquietud, la necesidad de volver a verte, la gran impaciencia…

Segunda carta:[17] ¿Puedes aceptar mi espiritualidad, tan diferente de la tuya, porque es capaz de ascender a pesar de soportar un pesado lastre de vida y alegría? ¿No te atormentarás a causa de mis raíces humanas? No conozco la felicidad tal como se concibe ordinariamente, pero un día de sol, de calor, como aquel en que me esperaste en la estación del tren, me da una gran alegría, y aquel día hablaste como si lucharas contra la luz, porque amenazaba con diluirte. Dijiste: «Sólo tengo sensaciones dolorosas». Todas esas alegrías no cambian el centro de mi vida, y el centro es el sentimiento trágico de la vida que nos une.

No leo nada, salvo tu libro. Hablas del daño que hago. Me parece que soy cruel inintencionadamente, por una gran fatalidad. Causo daño sin querer y sólo a aquellos que me han engañado profundamente. No, eso quizá no sea verdad. Me gustaría decirte siempre la verdad, Nanaqui, y no tratar de justificarme.

De todas formas esto carece de importancia, porque no vivimos nunca dos experiencias idénticas, tú lo sabes. Cada nuevo contacto crea una nueva experiencia. Nunca me conocerás por mi pasado, sólo por lo que soy para ti y contigo. Y eso es así porque tú y lo que tú eres inspiran lo mejor en mí; tú conjuras y provocas un yo que los demás no conocen. Y con esto no estoy diciendo que deje de ser lo que soy, porque tengo mucho que ofrecerte. Nuestros «opuestos se atraen», nuestras virtudes se complementan, y es bueno. Creo que te traeré el sabor maravilloso de las cosas materiales, una fluidez nacida del calor y de mi facilidad para moverme como un río. Creo que, conmigo, te sentirás alienado con menos frecuencia. Te unirás a la vida porque te la ofreceré saturada de espíritu, y eso es un abrazo que también produce grandes milagros. Habrá menos niebla, menos dudas, menos angustia: la unión entre tú y yo se prolongará en una fusión simbólica de todos los elementos. ¡El agua es movimiento y en el agua se crea! Te amo.

| 19 de junio de 1933 |

Estoy en Niza, sola. He huido de la madre de Hugo, de Artaud, de Henry, para ocultar mi derrumbamiento físico. Escribo cartas de amor a Henry, a Padre, a Hugo. No a Allendy, porque actúa por despecho, como una mujer. No acepta su derrota como un sabio. Y Artaud me preguntó: «¿Qué has hecho con Allendy? Le has hecho daño». Y: «¿Por qué das esa terrible impresión de maldad, de crueldad, de seducción, superchería y superficialidad? ¿Es sólo apariencia? Te odié al principio, como se odia a la tentadora todopoderosa. Te odié como se odia el pecado».

Me creo absolutamente inocente, pero he podido pecar. He cometido todos los sacrilegios. Y debo de ser todo pecado, porque incluso me siento libre de remordimientos. No siento ningún remordimiento por Hugo, por Artaud o por Henry. Y voy dándome cuenta de que ejerzo una especie de venganza sobre los hombres, de que una fuerza satánica me impele a conquistarlos y abandonarlos. No conozco la verdad. ¿Abandoné a Allendy porque sólo buscaba el placer de conquistarlo, o porque me defraudó? Sí que me defraudó y me desilusionó. La vida, o mi propia ingenuidad, me proporcionan bellas justificaciones. Cualquiera perdonaría mis traiciones a Hugh si supiera las torturas sexuales que he sufrido desde el principio. Incluso mi Madre conoce mis visitas desesperadas a los médicos, cuando pensé que había algo en mí que no funcionaba.

Soledad. Pretendo estar dividida, busco esta tensión y fluidez multilateral. Es mi auténtica expresión. Cuando camino a solas durante horas, acepto lo que soy. Dejo de censurarme y no permitiré que los demás me censuren. Obediencia al misterio, que el diario sólo pretende describir, no explicar.

Henry duerme dentro de mí como mi sangre y mi carne, duerme y se agita. Artaud acosa mi imaginación y despierta mi fiebre, despierta la eflorescencia sobrenatural que se esfuerza en el espacio, que aspira a lo alto.

Henry ha observado que, cuando vivo unos días con él, me hago más pesada, inerte y oriental —más espesa—, mi cuerpo se expande y la exaltación desciende en círculos perfectos y acusados, en pleamares y resacas.

Aquí, sola, camino con el cuerpo pesado y la conciencia ligera.

Sabía que algo estaba cristalizando en mi núcleo, que estaba resuelta a llevar la vida, igual que el dolor, a los demás, que sólo se lleva vida cuando se lleva dolor. Henry me escribe: «Aquel día danzabas como el viento a mi alrededor. Echo tanto de menos aquel fuego y aquella luz que desprendes. Las cosas parecen muertas desde que me fui de Louveciennes».

Vida y dolor. Agua, tierra, fuego, pecado.

El curso está trazado ante mí. No puedo detenerme. Recuerdo ahora vivamente la leyenda de Alraune. Alraune, creada, predestinada a la destrucción, como una posesa. ¡Oh, Dios!

Inmediatamente recuerdo varias escenas secundarias: Hugo que regresa de Londres tras diez días de ausencia, y siento como si fuera Joaquín quien regresa. Y sigo llevando dentro de mí la fiebre de las palabras de Artaud. Hugo y yo en nuestro dormitorio —su cuerpo desnudo, tan bello—, y yo tan fría, tan fría, tan fría que busco un pretexto para reñir, para retrasar su abrazo. Y Hugo, melancólico, que abre un pequeño paquete, mientras yo me lanzo a la riña, fingiendo que no he advertido su gesto. Está horrorizado porque, dice, nunca lo he recibido de aquella manera, y piensa que algo ha sucedido entre nosotros. De pronto, siento un arrebato piadoso. Pido excusas, me invento que estoy celosa y enfadada por la visita de su madre, me rindo a su abrazo y acepto su pequeño regalo.

Y hoy me dije: «Debe haber sufrimiento». El sufrimiento también es vida. Pero me tortura mil veces más que a los demás. Esta noche, la piedad me enloquece.

También Henry está sentado en un café, llorando porque me he ido durante dos semanas.

Toda mi alegría se ha roto. Me siento y escribo cartas a Hugo, cartas que me recuerdan las palabras de Henry refiriéndose a las de June: «Una carta como esta lo borra todo».

| 20 de junio de 1933 |

Hago daño a Allendy escribiéndole impersonalmente. Hago daño a Eduardo escribiéndole sobre Artaud.

Escribo a Artaud:[18] Nanaqui, mi amor, te amo tanto que no quiero hacerte daño. He venido a decirte la verdad, tal como la conozco. He venido a pedirte que me olvides, que me olvides, que me borres de tu vida, porque es verdad que soy como te parezco. Causo daño y causo mucho dolor, y todo lo que sé es que soy yo la que sufre más, más que aquellos a quienes hago daño. Es un misterio para mí, un misterio terrible y pavoroso que Allendy no ha sabido explicarme.

Escúchame. He traído vida, luz y calor a quienes he amado, pero también les he traído dolor. Allendy, en quien yo confiaba, creyó que yo era una santa, lo juro, pero también le he hecho daño. ¿Entiendes ahora por qué he escrito tanto sobre la leyenda de Alraune, la mujer creada por un alquimista? Las fuerzas naturales están envenenadas por las fórmulas científicas, y se crea a Alraune para destruir. Dos fuerzas chocan dentro de mí. Allendy cree que me estoy vengando por el terrible sufrimiento que he soportado.

Escucha, Nanaqui. De niña, adoré a mi Padre, en cuerpo y alma (siempre juntos, el cuerpo obediente al alma). Cuando tenía diez años, mi Padre nos dejó, abandonó a mi Madre y la hizo sufrir. Pero, para mí, fue a mí a quien abandonó. Ya era rara, en realidad no era absolutamente una niña, y tuve el presentimiento de que iba a dejarnos. En el momento de salir me colgué de él. Mi Madre no entendió mi desesperación.

No lo he vuelto a ver hasta hace un mes. ¡Veinte años! Me hice muy seria, he llorado durante años. Desconfié completamente de la vida. Me encerré dentro de mí y empecé una vida secreta en mi diario. Le volví la espalda a la vida real.

Fuimos terriblemente pobres en América. Posé de modelo para pintores. Cuando tenía dieciséis años, Eduardo, poeta y actor, se enamoró de mí. Como te he dicho, hasta hace un año mi vida física y sensual fue un largo martirio, porque mi alma no participaba. Los impulsos de mi cuerpo obedecían a los de mi espíritu. Eduardo era homosexual y su amor era incompleto. En aquellos momentos yo lo quería todo, necesitaba un amor absoluto.

A los diecinueve, me enamoré de Hugo, sobre todo de su carácter amable y sincero. No sé explicar por qué, pero nuestro matrimonio ha sido y es para mí un martirio físico; incluso así, durante siete años, le fui fiel. Hace un año, un estallido de angustia y pasión me desequilibró y me arrojó, primero, en brazos de una mujer, y luego en los brazos del hombre de quien te he hablado. Renuncié a la lucha estéril por un ideal.

Fue entonces cuando fui a ver a Allendy. Y empecé a obrar mal, a cometer todo tipo de sacrilegios. Allendy me dijo: «Aprende a disociar». Me desaconsejó que persiguiera lo absoluto, porque mi hambre de absoluto siempre me condujo a la catástrofe. Sentí un hondo desengaño. Todos aquellos compromisos, aquellas adaptaciones a la vida normal, me daban náuseas. Creo que soy peor de lo que la gente cree, y también que poseo mayores poderes de sublimación de los que piensan.

Te he expuesto los hechos lisa y claramente. Cuando te digo que pienso que hay pocas mujeres tan severas con ellas mismas como yo lo soy conmigo, creo que digo la verdad, particularmente porque siempre he sido muy tentada, muy solicitada y adulada. También es cierto que he esperado mucho de la vida y he sido cruelmente engañada. Paso momentos de gran amargura. Es verdad que el primer sobresalto doloroso, que me obsesionó durante veinte años, ocasionó que me encerrara, que me volviera elusiva, hipersensible, narcisista. Porque cada relación, cada experiencia humana, me parece cargada de tristeza. Sólo me siento feliz en mi imaginación. O llevando una vida como la del pasado año, una vida elemental de sol, tierra y fuego, una vida que no es mental, o muy poco mental.

Cuando te conocí, lo primero que te dije fue que no quería que estuviéramos juntos físicamente. Tenía mi vida realmente dividida. La he partido voluntariamente en dos. Estoy harta de sufrir, de ser tan terriblemente completa. Tengo miedo —no, terror— de desilusionarte, Nanaqui, de hacerte daño, y lo más triste es que soy mujer, débil, aunque capaz de una gran devoción; soy una mezcla de todo, capaz de todo. Pero a ti, a quien siento tan lastimosa y dolorosamente sensible, no quiero herirte.

Tiemblo… hoy… demasiada gente es infeliz hoy por mi culpa. Es terrible, Nanaqui… He hecho sufrir a Hugo. Lo peor, lo peor que pensaste de mí aquel primer día es verdad. Tenías razón en odiarme, en huir de mí. Ódiame. Piensa que sólo soy una mujer frívola, cruel y casquivana. Aléjate. Dijiste que podías olvidar, borrar una imagen… Créeme, pues, que te mentí, que te miento ahora. Que me di tan por entero cuando era niña que aún estoy dolida. Que, desde entonces, la vida me ha parecido llena de terror y crueldad y que todo el amor que se me ha ofrecido ahora no puede reconstruir, recrear o devolverme la confianza.

Y, sin embargo, qué bien he sabido utilizar todo; cómo he usado y sublimado mis experiencias para entender a los demás. Me gusta emplear lo que he aprendido con mi propio sufrimiento para dar a los otros, para protegerlos. Amo la compasión, Nanaqui, porque cuando no estoy poseída por mi demonio, siento una compasión infinita, una piedad tan grande que me hace cobarde. Pude haberte hecho el mayor bien, porque, para alguien como tú, la gentileza y la amabilidad también necesitan que se impregnen de inteligencia. Hay que saber amar con entendimiento. El mayor bien y el mayor daño. ¡Ojalá no te parecieras tanto a mí, ojalá no esperaras todo de mí, todo, lo absoluto! ¡Veo en ti mi propia falta de compromiso! Oh, Artaud, quienes dan luz y vida también hacen daño… Dime que me comprendes. Olvídame. ¡Te doy prueba de un amor extraordinario!

| 21 de junio de 1933 |

Echo la carta de Artaud al correo, llena de remordimientos por haber entrado en su vida. Luego, mi Padre me telefonea tan pronto como llega a París procedente de España.

Luego, Henry me escribe: Espero anhelante una carta. ¿Qué debo hacer? Me siento desgraciado. Hoy tendría que haber subido al tren, hacia el sur, para estar cerca de ti de alguna manera. Odio decirte que me siento miserablemente, pero esa es la verdad. Quizá todo lo que quiero es saber de ti. Me parece que hace tanto que me fui de Louveciennes. Escríbeme enseguida. Todo me parece despreciable. Odio París. Odio todo el mundo. Jesús. No sé lo que me pasa. Te quiero… terriblemente. No soy capaz de hacer la más mínima cosa sin ti. Acabo de darme cuenta de que eres todo mi mundo. De que cuando hablaba tan fácilmente de mi autosuficiencia, no era más que un fanfarrón y un embustero. Estoy completamente desorientado…

Extraños días. Hacía mal tiempo, así que creé mi propio clima. Ignoré la ciudad, el hotel. Vivía dentro de mí, escribía cartas, soñaba, contenta.

Cuando llegué, encontré un telegrama de Padre. Hoy, sabiendo que estaba enfermo, le telefoneé. Todas las extravagancias que no nos podemos pagar. Son estas cosas las que a menudo me niego, violentamente, furiosamente, con la máxima severidad.

| 22 de junio de 1933 |

Hoy me desperté y me sentí inocente. Sentí que mi carta a Artaud surgió de mi exceso de escrúpulos. Que he exagerado el mal que hago. Que, realmente, no soy lo suficientemente valiente para hacer el mal… ¡Estoy sumida en la confusión!

A Artaud:[19] Creo que habrás notado un exceso de escrúpulos en mi última carta. Soy muy dura conmigo, Nanaqui, y siento sobre mí el peso de toda la severidad de tu alma. Que al principio me odiaras, tú, que tan intuitivo eres, me trastornó y me dolió mucho. Por ti he intentado mirarme cara a cara. Si se tiene un alma, esta se muestra de diversas maneras, no mediante los hechos. ¿Qué ves ahora? Confío en tu clarividencia.

Mi preocupación es por tu felicidad. Ese fue el único propósito de todo lo que te escribí. Aguardo la absolución. ¿Sabes lo que significa buscar perdón? Allendy me perdonó completamente. Pero ¿y tú? Tus dudas han despertado en mí nuevas y terribles inquietudes.

¿Te acuerdas de la novela de Dostoievski Demonios, que dice: «Me alegra tanto hacer el mal como hacer el bien»? No es eso lo que yo siento.

Sólo siento una gran alegría cuando creo. ¡La mayor alegría que sentí la noche que pasamos juntos fue cuando me hablaste de tu felicidad!

Sí. Ninguna alegría el día en que Eduardo vino a Louveciennes, cuando Henry y yo estábamos en la cama. Ninguna alegría cuando le dije a Allendy «Te amaba» (en pasado), y me corrigió. Ninguna alegría el día en que dejé a Eduardo en la habitación de un hotel. Ninguna alegría cuando hago daño a Hugo. El demonio que me posee y me hace ejercer el poder, que me empuja a conquistar a los hombres, no me da alegría cuando destruyo. ¿Es eso prueba de algo?

Con el poder que tengo, cuánto mal podría hacer, sólo con decirle a Eduardo la verdad sobre él, Henry, Hugo y Artaud, y esta maldad la hago en mi diario. Mi maldad será póstuma. ¡Verdades despiadadas!

Sí, la maldad que no expreso, la escribo.

Donc, soy al mismo tiempo una fuerza creativa y una fuerza destructiva. Estoy harta de mis inquietudes.

No pienso en Artaud como cuerpo. De su cuerpo sólo conozco sus ojos. Me gustan su delgadez, sus gestos. Se parecen a sus pensamientos. Cuando lo vi en la conferencia de la Sorbonne, desde lejos, parecía un poeta, en lo cual no hay nada de descripción corpórea. No quiero estar cerca de su cuerpo. ¿Por qué quiere él esta proximidad? Le miento acerca de esto. No lo deseo. Estoy enamorada de su mente, de la más sutil de las inteligencias, de todas las manifestaciones sobrenaturales. Me gustaría sólo escribirle, no estar con él. Es el genio de las abstracciones. Domina lo abstracto. Ahí me tiene presa con su hechizo. «Mi único objetivo es la relojería del alma. Doy cuenta tan sólo del dolor de un ajuste malogrado. Je suis un abîme complet».

Me he arrojado a ese abismo de abstracciones.

Henry no puede soportar su soledad, y ha salido en bicicleta para estar más cerca de mí.

Pienso en Henry en la carretera, comiendo a gusto en un restaurante barato, haciéndose amigo de los camareros y los trabajadores.

Demasiadas vueltas en mi cabeza… pensamientos amenazadores. Espero a mi Padre con impaciencia y una honda alegría. Mi Doble. Cuántos atajos habría encontrado con él. Pero también es un placer encontrarnos cuando ya estamos creados, cuando ya hemos crecido. Aunque él y yo nunca cristalizaremos. Siempre en movimiento.

Mañana. ¡Mañana empieza otra aventura!

| [23 de junio de 1933] |

Primer día de la historia de Padre.[20] El rey Padre llega después de superar un lumbago paralizador. Pálido. Sufriendo. Impaciente por llegar. Parece frío y formal, pero luego me entero de que está contrariado, de que teníamos que habernos encontrado en la estación, formalmente. Oculta sus sentimientos. Su cara es una máscara.

Salimos enseguida a dar un paseo. Habla del «sistema» que nos hemos construido para vivir. El nuestro. Pero no hemos encontrado a nadie con quien vivir en él. Sirve para nosotros. Es un mundo en el cual estamos solos. Tenemos un modo peculiar de mirar las cosas. Según las normas comúnmente aceptadas, somos amorales. No somos sinceros con los seres humanos, sino con nosotros mismos. Para un desarrollo interior. Somos bárbaros y subliminales. Hemos vivido como bárbaros civilizados. Los más bárbaros y los más sublimados.

No dialogamos. Nos limitamos a certificar las teorías del otro. Nuestras frases encajan. No hay palabras tangenciales. Enfocados… en la misma actitud. Dice: «Exactamente. Siempre he querido ser completo, es decir, civilizado, pero también bárbaro; fuerte, pero sensible». Ha conseguido este propósito más que ningún otro hombre en el mundo. Toda su vida es una obra consumada de equilibrio, en la que se juntan los elementos más discordantes. Un equilibrio extraordinariamente delicado sobre el abismo más profundo. Reconozco en él al rey, al líder del mundo mental que he creado sola, y en el que Henry ha triunfado por su fuerza y vivacidad, y Allendy por sus abstracciones. Pero las similitudes, la completa síntesis final, está en Padre. Veo en Padre el todo, lo acabado, la plenitud creada. Estoy deslumbrada.

Hemos volado con nuestros pensamientos durante una hora. En el almuerzo estuvo sobrio y «doctor». De nuevo frío en la apariencia. Me di cuenta de cuánto me ha aterrorizado esta máscara. La voluntad tensa, el sentido crítico, la severidad. Cómo de niña sentía el oscuro terror de que este hombre nunca estaría satisfecho. Me pregunto en qué grado este sentido riguroso de mi Padre ha contribuido a mi deseo constante de perfección. Me pregunto qué oscuro conocimiento de sus exigencias, de sus expectativas, me llevó a los grandes esfuerzos que he hecho.

No permitió que le ayudara a deshacer las maletas. Se sentía humillado por su envaramiento. Me trató como si fuera su novia. (Le dijo a María: «Debo ir a reunirme con mi novia». Acostumbraba a llamarme su «prometida» desde que, con dieciséis años, le envié una fotografía). Vi su orgullo, su vanidad y también su disgusto por encontrarse débil, enfermo, incapacitado. Y en el mismo instante en que vi estos rasgos en mi Padre, los identifiqué claramente como míos. La coquetería. El miedo a la intimidad. El desordenado respeto por la ilusión. Sin embargo, no hubo un solo momento de desilusión en todos los días de su enfermedad. La soportó con gracia y dignidad. Aun cuando sentía un gran dolor al moverse, se bañó, se afeitó; su cabello estaba perfumado, sus uñas inmaculadas.

No insistí. Sabía que se iría rindiendo poco a poco a mi intimidad, a mis cuidados, a mi ternura.

Descansó un rato. Se reunió conmigo fresco, inmaculado, vestido con una acabada y sutil elegancia. Caminaba envarado, pero con la cabeza alta, burlándose de sus achaques. El personal del hotel, todos a su servicio, lo adoran, miman sus caprichos.

Me llevó en su precioso automóvil. Y vi que el coche era para él, como para mí, un juguete que confiere la sensación de poder. Estaba orgulloso de él. Atendimos primero las cosas sin las cuales no puede vivir: ciertas galletas, Quaker Oats para el desayuno, almíbar, etc. En esto, su mundo está inexorablemente ordenado. Orden. Orden en los detalles. La necesidad de tener las cosas a toda costa. Todo tan lógico, como parte de un vasto tejido. Las galletas, necesarias para la salud. Todo un universo dispuesto, en el cual la lucha contra la enfermedad es constante. El único defecto trágico de nosotros dos. La salud, que se niega a someterse a la tiranía de nuestras aspiraciones.

Joaquín Nin a finales de la década de 1920 o principios de la de 1930.

Vi en él una forma de ser rígida. Hay momentos en los que cedo, en los que puedo pasar sin todo. Su vida está más moldeada que la mía. Hay cosas que me gustan, como desayunar en la cama, los cigarrillos Sultane, los taxis, los perfumes, pero nunca me someto a ellas.

Luego, en el coche, Padre organizó los detalles de su vida. Y después recorrimos la costa, deleitándonos con la luz y los colores. Nos sentamos en una roca, frente al mar.

Fue el momento que había imaginado y visualizado, que había decidido llevar a la realidad. Y allí habló de sus aventuras amorosas, como yo lo hago, mezclando el placer con la creatividad, interesado en la creación, mediante el amor, del ser humano. Jugando con las almas. Y lo miré, miré su rostro. Y supe que me decía la verdad, que me hablaba como yo hablo a mi diario. Que se me abría. Este yo suyo era generoso, imaginativo, creativo. Y, en determinados momentos, inevitablemente falso. Abandonó a la mujer cuando esta cesó de tener un significado, porque no la amaba, como yo no amaba a Allendy ni a Artaud.

Por la noche. En su habitación. Me cuenta su vida con Madre. Es una revelación y sé que todo es verdad porque reconozco los rasgos de Madre que hicieron posible una vida semejante. Estoy profundamente trastornada. Primero, porque es raro descubrir la vida sexual de los propios padres. Segundo, porque Madre me pareció una puritana… siempre. Tan reservada, tan antipática, tan sigilosa con respecto al sexo. Religión. Moral. Burguesía.

Y ahora descubro una guerra, una guerra sexual, como la que hubo entre Lawrence y Frieda, entre June y Henry. Padre tratando de elevarse como artista; Madre, la araña, voraz, bestial, nada voluptuosa, naturalista, nada romántica. Destructora de ilusiones. Desaseada, sucia, sin coquetería ni gusto. Llegó a quitarse la peluca delante de Padre, a mentir acerca de los quimonos. Lista terrible de detalles crueles. Olor a sudor, olor intenso a sexo no lavado. Estas cosas torturaron a mi Padre, el aristócrata, afectado además por un sentido agudo del olfato, por su pasión por los perfumes y los refinamientos. Paños de la menstruación olvidados en la mesilla de noche, ropa interior que no se cambiaba cada día. Voraz entonces, despertada a la sexualidad hasta la exasperación por el ardor de mi Padre (y aquella noche descubrí su ardor, lo sentí), porque era capaz de poseer a mi Madre varias veces al día, después del duro trabajo, después de visitar a una amante para calmar las sospechas de ella. Madre no entendió nada, no se podía razonar con ella, era primitiva en sus celos, irritable, tiránica. Surgieron terribles discusiones entre ellos. Escenas violentas en las que Padre agotaba las energías que necesitaba para otros propósitos. Finalmente, para tener paz, se rindió. Leía durante las comidas para evitar las riñas (este era un detalle que yo interpretaba como de indiferencia hacia nosotros).

Los hijos le impedían abandonar a Madre. Padre tiene fuertemente arraigado el sentido español de tribu, de paternidad, de lo sagrado de la familia.

No puedo escribir toda la historia de la vida de Padre, tal como me la contó. Lo que quiero es describir al rey, al visionario solitario y obstinado, visionario de equilibrio, de justicia, de lógica, de trascendentalismo.

De pronto, una chispa de ironía divertida ocupó el lugar de la piedad que había sentido por este matrimonio. Estábamos hablando de nuestro sentido diabólico. Le conté a Padre que me había gustado estar con Henry y con Eduardo en la misma habitación del hotel (¡no al mismo tiempo!) y le pregunté el porqué. Este simple relato le reveló todo un mundo. Sonrió: «Yo lo he hecho también», dijo. Vi que lo que le había dicho repercutía en él, revelaba secretos. Un secreto, un pacto irónico de similitudes entre nosotros.

Cuando lo dejé, lo besé filialmente, sin los sentimientos de una hija. Súbitamente, inclinó la cabeza y me besó en el cuello.

Cuando iba por el pasillo hacia mi habitación, estuvo mirándome, pero no lo supe. Antes de entrar en mi habitación, me volví, esperando verlo. Estaba lejos, en la oscuridad, y no lo vi. Pero él me vio cuando me giré.

A la mañana siguiente no podía moverse de la cama. Estaba desesperado. Lo rodeé de alegría y ternura. Finalmente, deshice sus maletas mientras me hablaba. Y continuó con la historia de su vida. Nos trajeron la comida a la habitación. Yo llevaba mi négligé de satén. Las horas pasaron velozmente. También hablé yo y le conté la historia de la flagelación. Cuando le dije que permanecí distanciada, observando la vulgaridad de la escena, Padre se quedó atónito. Como si también pulsara un resorte de su propia naturaleza. Hubo un momento en que creí que no me escuchaba, absorto en el sueño de su descubrimiento, como a mí me pasa con la gente. Pero, entonces, dijo: «Eres la síntesis de todas las mujeres que he amado».

Me miraba constantemente.

—Cuando eras niña —dijo—, estabas maravillosamente bien hecha, formada. Tenías tal dos cambré. Me volvía loco tomando fotografías tuyas.

Pasé todo el día sentada a los pies de su cama.

—¿Crees en los sueños? —me preguntó.

—Sí.

—Tuve un sueño contigo que me asustó. Soñé que me masturbabas con tus dedos ensortijados y que te besaba como un amante. Por primera vez en mi vida me sentí aterrorizado. Fue después de visitarte en Louveciennes.

—Yo también he tenido un sueño contigo.

—No te siento como si fueras mi hija.

—No te siento como si fueras mi padre.

—Qué tragedia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Conozco a la mujer de mi vida, al ideal, ¡y resulta que es mi hija! Ni siquiera puedo besarte como me gustaría. ¡Estoy enamorado de mi propia hija!

—Todo lo que sientes lo siento yo también.

Tras cada una de estas frases había un largo silencio. Un pesado silencio. Una gran simplicidad de frases. Ni siquiera nos movíamos. Nos mirábamos como en sueños, y yo le contestaba con un raro candor, directamente.

—Cuando te vi en Louveciennes, estaba terriblemente preocupado por ti. ¿Te diste cuenta?

—Estaba trastornada contigo.

—Trae aquí a Freud, a todos los psicoanalistas. ¿Qué pueden decir de esto?

Otra larga pausa.

—Yo también he tenido mucho miedo —dije.

—No debemos permitir que este miedo nos impida actuar con la naturalidad que debe haber entre nosotros. Cuando tuve más miedo, Anaïs, fue cuando me di cuenta de que eras una mujer liberada, affranchie.

—Ya he tenido que frenarme algunas veces.

—Sentía unos celos desesperados de Hugo.

Padre me pidió que me acercara. Estaba echado de espaldas y no podía moverse.

—Déjame besar tu boca —dijo.

Y me rodeó con sus brazos. Dudé. Me torturaba la complejidad de mis sentimientos. Quería su boca, pero sentía miedo, como si fuera a besar a un hermano. Tentada, al mismo tiempo asustada y deseosa. Tensa. Sonrió y abrió su boca. Nos besamos, y aquel beso desató una oleada de deseo. Yo estaba inclinada sobre su cuerpo y sentí su deseo en mi pecho, duro y palpitante. Otro beso. Más terror que gozo. El gozo de algo innombrable y oscuro. Era bello, como un dios, y femenino, seductor y cincelado, duro y suave. Pasión intensa.

—Debemos evitar la posesión —dijo—, pero, oh, déjame besarte.

Acarició mis pechos y se me endurecieron los pezones. Me resistí, dije que no, pero mis pezones se pusieron duros. Y cuando su mano me acarició —oh, qué sabias eran sus caricias— me derretí. Pero, durante todo el rato, una parte de mí seguía dura y aterrorizada. Mi cuerpo se entregaba a la penetración de su mano, pero resistía, resistía al placer. Me resistí a mostrar mi cuerpo. Sólo desnudé mis pechos. Me sentí tímida y retraída, pero apasionadamente conmovida.

—Quiero gozar, gozar —decía él.

Y sus caricias fueron penetrantes, sutiles; pero yo no podía y quise escapar de él. De nuevo me eché sobre él y sentí la dureza de su pene. Lo descubrió y lo acaricié con mi mano. Vi cómo se estremecía de deseo.

Con una extraña violencia, me levanté la négligé y me puse encima de él.

—Toi, Anaïs! Je n’ai plus de Dieu!

Extasiado su rostro, y yo frenética por el deseo de unirme con él… ondulándome, acariciándolo, pegada a su cuerpo. Su espasmo fue tremendo, con todo su ser. Se vació por entero dentro de mí… y mi entrega fue inmensa, con todo mi ser, sólo con aquel rincón de miedo que me impedía el supremo espasmo.

Entonces quise dejarlo. Todavía, en alguna región de mi ser, una repugnancia. Y él temió mi reacción. Quise echar a correr, dejarlo. Pero lo vi tan vulnerable. Había algo terrible, impulsivo, al verlo allí, tendido de espaldas, crucificado, y sin embargo tan poderoso. Y recordé que en todos mis amores hubo siempre un rechazo, que yo temía tanto. No podía herirlo con mi huida. No, no después de tantos años del dolor causado por mi último rechazo. Pero, en este momento, después de la pasión, tenía que, por lo menos, retirarme a mi habitación, quedarme sola. Me sentía envenenada por esta unión. No podía gozar de su esplendor, de su magnificencia. Un sentido de culpa pesaba sobre mi alegría, y continuaba pesando, pero no podía revelárselo. Era libre —apasionadamente libre—, con más años y más coraje que yo. Aprendería de él. ¡Sería por fin humilde y aprendería algo de mi Padre!

Me fui a mi cuarto, envenenada. Soplaba incesante el mistral, seco y cálido. Así llevaba días, desde que llegué. Destrozaba mis nervios. No pensé en nada. Me sentía dividida, esa división me mataba, la lucha por sentir la alegría, una alegría inalcanzable. La irrealidad opresiva. De nuevo la vida retrocediendo, eludiéndome. Tenía al hombre que amaba en mis pensamientos; lo tenía en mis brazos, en mi cuerpo. Tenía la esencia de su sangre dentro de mi cuerpo. El hombre que busqué por todo el mundo, que marcó mi niñez y me perseguía. Había amado fragmentos de él en otros hombres: la brillantez en John, la compasión en Allendy, las abstracciones en Artaud, la fuerza creativa y el dinamismo en Henry. ¡Y el todo estaba allí, tan bello de cara y cuerpo, tan ardiente, con una mayor fuerza, todo unificado, sintetizado, más brillante, más abstracto, con mayor fuerza y sensualidad!

Este amor de hombre, por las semejanzas entre nosotros, por la relación de sangre, atrofiaba mi alegría. Y de este modo, la vida hacía conmigo su viejo truco de disolución, de pérdida de lo palpable, de lo normal. Soplaba el viento mistral y se destruían las formas y los sabores. El esperma era un veneno, un amor que era veneno…

Cuando, a la mañana siguiente, le dije que quería huir, que sentía mis frenos, mis dudas, dijo con sencillez: «No puedes hacerlo. Debes ser más fuerte que eso. Debes tener valor. Estamos viviendo algo tremendo, fantástico, único…».

—¿Y si me resisto?

—Te seduciré —dijo sonriendo.

—¿No te arrepientes de nada?

—¡De nada! Anoche fue la fiesta de San Juan. Una bella noche para nuestra unión. Quemamos todos nuestros prejuicios. Nos inflamamos con una pasión nueva. Nunca, nunca sentí algo tan absoluto. ¡Cómo me di a ti por entero! Ahora descubro que todos mis demás momentos amorosos estaban incompletos, eran un juego. Anoche supe lo que es el amor. Vertí todo mi ser dentro de ti.

Me pareció todo demasiado maravilloso para destruirlo.

Pasamos otro día en su habitación. Se movía con dificultad y dolor, pero se afeitó y se bañó. Se sentó en un sillón y me leyó su manuscrito sobre opiniones y esbozos musicales. Intercaladas, había notas autobiográficas y poesías, poemas románticos. El libro, en su conjunto, era romántico, idealista, no tan musculoso y dinámico como su propia vida. La obra maestra es su vida.

Por la noche… caricias. Me pidió que me desnudara y me tendiera a su lado. Su flexibilidad acariciadora y la mía, las sensaciones que nos recorrían desde la cabeza a los pies, las vibraciones de todo tipo, miles de vibraciones nuevas… una nueva unión, delicadezas al unísono, sutilezas, exaltaciones, conciencia agudizada, percepción y tentáculos. Una alegría extendida en círculos amplios, para mí una alegría sin clímax a causa de aquella retención profunda e interna. Y, a pesar de faltar el clímax, reveladora por su misma ausencia de la intensidad que podemos llevar él y yo al halo, a los rayos y al arcoíris de un clímax.

Nos sentamos y charlamos hasta las dos o las tres.

—Qué tragedia que te haya encontrado y no pueda casarme contigo.

Era él quien se ocupaba de hechizarme. Era él quien hablaba, quien se mostraba anhelante, quien desplegaba todas sus seducciones. Y era yo la cortejada, magníficamente.

—Qué bien que sea yo quien te corteje —dijo—. Siempre me han buscado y cortejado las mujeres. Yo me he limitado a ser galante con ellas.

Historias interminables sobre mujeres. Hazañas. Enseñándome al mismo tiempo las últimas experiencias amatorias, los juegos, las sutilezas, las caricias nuevas. Hubo momentos en que tuve la sensación de que era realmente Don Juan, un donjuán que había poseído a más de mil mujeres, que yo estaba a su lado aprendiendo de él; mientras alababa mi gran talento, se asombraba de mi sensibilidad amorosa y de lo maravillosamente que sabía sintonizar con él y responderle. Asombrado por la dulzura de mi miel.

—Caminas como una cortesana de Grecia. Parece como si ofrecieras tu sexo cuando andas.

Cuando atravesé el oscuro pasillo hacia mi habitación (con un pañuelo entre mis rodillas, porque su esperma es superabundante), soplaba el mistral y sentí un velo que me separaba de la vida, de la alegría. Todo esto se había desarrollado como debía, gloriosamente, pero sin la última chispa de alegría, porque en ciertos momentos fue el amante desconocido, el español encantador, experto en seducciones, amante enamorado de su mente, de su espíritu, de su alma, mientras que en otros momentos fue demasiado íntimo, demasiado parecido a mí, con los mismos retraimientos de miedo y falta de confianza, el mismo survoltage, la misma sensibilidad exacerbada. Y lo que me causó temor fueron algunas observaciones: «Me gustaría sustituir a tus otros amantes. Sé que podría hacerlo si tuviera cuarenta años en lugar de cincuenta y cuatro. En unos pocos años, quizá, ya no habrá más riquette, y entonces me abandonarás». Me resultó insoportable su inseguridad, en él, el león, el rey de la selva, el hombre más viril que he conocido. Porque estaba asombrada de haber encontrado una fuerza sensual mayor que la de Henry, y verlo todo el día en estado de erección, con su riquette, su pene, tan duro, tan ágil, tan intenso.

La noche siguiente se sintió más libre para moverse y se puso encima. Fue una orgía, y me penetró tres y cuatro veces sin pausa, sin retirarse. Su nueva fuerza, nuevo deseo y nuevo triunfo se sucedían como oleadas. Me sumergí en el placer sin clímax, velado y difuso, en la bruma de las caricias y languideces, en la excitación continuada, experimentando por fin la pasión por este hombre, una pasión fundada en el respeto y la admiración. Dejé de preocuparme por alcanzar mi propio placer. Me entregué a conseguir el suyo. Le dije que habían sido las noches más bellas de mi vida y, cuando se lo dije, vi que deseaba saber ardientemente que así había sido. Derramé amor, adoración y pericia. Y la cuarta noche fue de nuevo diferente. No quiso creer en el exceso, en el agotamiento. Quería mantener la exaltación elevada. Le hablé del cuadro de Lot y sus hijas. Dijo: «Todavía eres una niña». Pero recordé lo que dijo la primera noche: «Je n’ai plus de Dieu!», he perdido a Dios.

Amainó el mistral. Nos reímos del gasto en pañuelos. Nos reímos de las palabras obscenas que le enseñé en inglés. Empezó una larga perorata, fantaseando y haciendo juegos de palabras sobre lo que le diría a Madre: «Tu m’as pris souvent, mais tu ne savais pas comment me prendre. Anaïs sait. Je voudrais l’épouser»[21]. Nos reímos de las caras que algunos pondrían si se enteraran.

Gracias a su fuerza de voluntad fue mejorando. El primer día en que pudo bajar para almorzar, se vistió a la perfección, y con su piel de alabastro, sus ropas, su grácil figura (tiene manos y pies pequeños) y su sombrero flexible, parecía tan grandioso, tan aristocrático, tan irreal como un grande de España, como un rey; caminando despacio bajo el sol tropical, me enseñó la vida de los insectos, los nombres de los pájaros y las diferencias de sus cantos, de tal modo que el mundo se llenó de nuevos sonidos, y ahora, adondequiera que vaya, no puedo oír los trinos de las golondrinas sin acordarme de él, de su andar y de su cara iluminada por el sol. Le Roi Soleil.

Una vez nos sentamos bajo el sol llameante, solos en el jardín. Se sentó delante de mí. Observó que una de mis medias estaba arrugada. La estiré y me ajusté la liga. El espectáculo lo estremeció. Me mostró su pene, tenso. Me pidió que me levantara el vestido. Lo obedecí y empecé a ondularme, moviéndome como si esperara que me alanceara. Cuando ya no pudimos resistir más la excitación, fuimos a su habitación, me tiró sobre la cama y me tomó por detrás.

—Qué pícara —dijo—. ¡Tan pícara como su padre![22] ¿A quién te pareces, pequeño diablo? ¡A mí no!

Una noche paseamos por la terraza, a la luz de la luna. Parecía como si tuviera veinticinco años, como Joaquín.

—Hasta tu altura es la que había soñado —dijo—. Siempre quise una mujer que tuviera sus ojos al nivel de los míos. Y hete aquí, alta, soberana. Un sol. Eres un sol. ¡No sólo me igualas en altura e ideas, sino que, a veces, me superas! ¡Una igual! He encontrado a mi pareja.

Y luego:

—Un equilibrio tan sutil. Podríamos romperlo fácilmente. Nuestro equilibrio pende del hilo más sutil. Tanto más maravilloso si podemos mantenerlo. Busca la luz, la claridad. ¡Sé cada vez más latina!

Cuando el sirviente trajo el correo y Padre vio que había cartas para mí, dijo: «¿También voy a tener celos de tus cartas?».

Última noche. No quiso que fuéramos a su habitación. Nos quedamos y hablamos con la gente. Cuando estuvimos en la cama, desnudos, juntos, empezó a sollozar. Me emocioné. Estaba perpleja. Nunca nada me cogió tan de sorpresa. Él, él, llorando porque íbamos a separarnos. Diciendo: «Ahora me ves tan débil como una mujer».

Otro hombre. El hombre sensible y sentimental. Y yo, envuelta en el sudario de la irrealidad, me di perfecta cuenta de que en el amor siempre hay uno que da y otro que recibe. Y qué incómoda y extraña me siento cuando recibo. Violenta. Sí, era él quien daba, dándose a sí mismo. No pude dormir. Me sentía falta de generosidad. Había sido él quien había llorado. Me desperté temprano. Corrí a su habitación. Sentía las agudas punzadas del remordimiento. Estaba desconcertada de que fuera yo la que se iba, aunque él, a solas, entendería por qué. Miedo a la desilusión, miedo a mi decaimiento físico, a ser menos bella, ser menos de lo que él esperaba. Siempre la huida de la experiencia más valiosa en un determinado momento. Trop pleine. Como él, que quiere que todos los éxtasis permanezcan en suspenso, nunca saciados de amor. Miedo a saciarse. Siento que nuestro éxtasis ha estado calculado perfectamente en el tiempo, que, como él ha sido tanto para mí, también él necesita un descanso.

Para llevar a cabo mi huida, que también significaba cumplir mi palabra con Henry, tuve que mentir infinitamente a todos. Una red de mentiras. Padre tenía que creer que volvía a París. Hugo entendería que no podía volver por razones de salud. Pero, si decía que volvía a París, tendría que visitar a la esposa de Padre. Por eso le dije que me iba a Londres, con la familia de Hugo. Hugo debía pensar que me iba a las montañas. Pero Henry me esperaba en Aviñón. Nunca aborrecí mentir tanto. Estaba aprisionada a la vez por todos mis engaños. No quería que mi Padre supiera que me iba con Henry después de haber estado con él durante nueve días. No quería que Henry supiera que no deseaba reunirme con él.

Cuando mi Padre desapareció de la estación, me sentí invadida por una gran tristeza y frialdad. Me senté inerte, obsesionada por los recuerdos. Asfixia. Humor plomizo. Tumulto, nerviosismo, caos. Dejo al hombre que temía amar, amor contra natura. A partir de ese momento, la realidad se hundió en el mar. Viví en sueños. Iba al encuentro de un hombre a quien amaba humanamente, amor natural. Necesitaba claridad, totalidad y definición, pero me eludían. Durante cinco horas pensé en mi padre[23]-amour… desenfocada… aturdida.

| [2 de julio de 1933] |

Cuando encontré a Henry en la estación, me gustó su boca, abultada y suave. Pero su abrazo en el hotel no me conmovió. Estaba aterrorizada. Éramos extraños. No lo encontré cambiado, sólo más pálido. Estaba obsesionada con mi otro amor. Demasiado tarde. Ahora estaba con Henry. Y, por primera vez, lo miré sin ilusión. Vi que nuestra armonía se había conseguido gracias a mi adaptabilidad. Sintonicé con Henry. Cerré muchas regiones de mi mente. Entré en su mundo. Lo amé apasionadamente. Pero, de súbito, me parecía que su pensamiento era terriblemente diferente. Ese pensamiento, tan impreciso, tan desenfocado, tan indisciplinado, tan difícil, lo había aceptado, entendido y amado.

Quedé destrozada por este descubrimiento. Traté de olvidarlo. Pensé que Padre me había hechizado, que alguna mañana me despertaría y encontraría al Henry total, completo.

Paseamos por Aviñón. Aparento alegría, ternura. Tiene tantas necesidades; es digno de compasión. Compramos ropa para él. Está en su elemento, paseando sin rumbo, viviendo en las calles.

Todo el rato estoy obsesionada, sombría, horrorizada. Mi pasión por Henry se está muriendo. Él también, física y sensualmente, ha decaído. ¿Se debe todo a mi cambio? ¿Es mi Padre quien me obsesiona y oscurece y eclipsa a los demás?

Y encima el esfuerzo para engañar a Henry. Me mata.

Mientras estoy con él, las cartas a mi Padre las tengo que echar al correo en Londres, por medio de un amigo. Escondo mi diario y mis cartas dentro del colchón de nuestra cama, cuyo forro he abierto con una cuchilla de afeitar.

Quiero que Henry disfrute de un viaje alegre. Escondo mis sentimientos.

Dos días en Aviñón. En Chambéry, caigo enferma. Trastorno biliar. Y yo, que no quería que Henry me viese enferma. Para desilusionarse, enfadarse, decepcionarse. Le digo que se vaya. Paso la enfermedad sola, secretamente. Siempre que vuelve estoy vestida, empolvada, perfumada. Grenoble, Chamonix. Mareos. Hambre. Fuerza de voluntad para poetizar ante él mi enfermedad. Y lo consigo. Ha sido libre; no se ha sentido deprimido ni cohibido. Cuando regresaba siempre me encontraba alegre, vestida.

Y la prueba de estar enferma e inválida delante de Henry la supero perfectamente. Le sorprendía todo. Nunca había visto de esta manera a una mujer enferma. Se comportó con mucha ternura, muy preocupado. Repetí la «enfermedad» de mi Padre conmigo. Siempre he pasado la enfermedad de la misma manera, siempre con la polvera, el espejo y el baño, a pesar de los mareos.

Luego quise estar restablecida para ir con él al cine. Pero fui con fiebre. Luego fui con él en bicicleta, paseé con él e incluso, la última noche, bebí con él. Para complacerlo. Y su alegría me complació. Era como la de un niño. Una habitación modesta le parecía lujosa; nuestro baño, palaciego; Chamonix, un paraíso. Lo cargué de regalos, lo rodeé de ternura; y mi melancolía, la desesperación que me atosigaba, escondidas.

¡Henry!

No quiero hacerme preguntas. No quiero analizarme. Dejo que las cosas ocurran.

Henry llevaba en su bolsillo, mientras paseábamos en bicicleta, frenéticas cartas de amor de Hugo. Y él mismo echó al correo mis cartas de amor para mi Padre.

Habría querido terminar mi diario sin la confesión de un amor prohibido. Por lo menos, quería que mi amor incestuoso quedara sin escribir. Había prometido a mi Padre el más absoluto secreto.

Pero una noche, aquí en el hotel, cuando me di cuenta de que no había nadie para hablarle de mi Padre, me sentí ahogada. Y empecé a escribir otra vez, mientras Henry leía a mi lado. Era inevitable. No podía eliminar mi diario cuando alcanzaba el clímax de mi vida, en el preciso momento en que más lo necesitaba para conservar mi sinceridad, por grande que fuera mi crimen.

Todo me asfixiaba. Necesitaba aire, necesitaba liberarme. De nuevo debo conseguir mi liberación, esta vez sola. Nadie puede enseñarme a gozar de mi trágico amor incestuoso, a quitarme las últimas cadenas de culpabilidad. Y mi diario me aparta de la locura. Necesito este orden. Estoy más enferma, más neurótica que nunca y debo conservar mi equilibrio.

Henry se ha ido. Fue como perder vida, alegría, realidad, simplicidad. Me da lo que mi Padre no puede darme, porque mi Padre soy yo y Henry es el otro, el único otro con quien he conectado. ¿O fue una ilusión?