Agenda-Schule und das Haus des Lernens: Wie an der esbz Verantwortung für Kinder und die Erde übernommen wird

Die lehrende Person braucht nicht nur Geistesschärfe, Verstand und Wissen. Vielmehr muss sie für etwas stehen, sie muss etwas bezeugen. Es muss erkennbar sein, was zu lieben und was zu verachten ist.

Dorothee Sölle, Theologin und Pazifistin

Schulen brauchen eine geistige Mitte, ein Ethos. Organisationsformen sind wichtige Gelingensbedingungen, doch erst im Ethos wird eine Organisation lebendig. Als evangelische Schule haben wir den Anspruch, unsere Schule als Ganzes in einen christlichen Lebens- und Weltanschauungshorizont einzubetten. Dieser ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor allem durch zwei Herausforderungen gekennzeichnet: Verständigung und Verantwortung. Das Zusammenleben zu lernen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zeit, und wir alle müssen Verantwortung übernehmen: für uns selbst, für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarschaft, für unseren Planeten. Deshalb heißt unser Ethos: Verantwortung für Kinder – Verantwortung für die Erde.

Am Beginn des neuen Jahrtausends gilt es zu fragen, von welchen Visionen wir uns leiten lassen sollten in einem Bildungsverständnis der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Wenn es aber um diese geistige Weite geht, dann müssen die großen Fragen gestellt, dürfen nicht nur die kleinen Schritte beschworen werden. Die Agenda 21[7] ist daher unser Maßstab für das Lernen und Handeln.

Die Präambel der Agenda 21, Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert,

das im Juni 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung von mehr als 170 Staaten dieser Erde unterzeichnet wurde, beginnt mit diesen Sätzen:

»Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern und innerhalb von Völkern, eine immer größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheit und Analphabetentum sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen abhängt. Durch eine Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre stärkere Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen, einen größeren Schutz und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme und eine gesicherte, gedeihlichere Zukunft zu gewährleisten. Das vermag keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam gelingen kann: in einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.«

Die Welt braucht neue Wege des Lernens und Lehrens, auf denen nicht nur die Schätze der Vergangenheit gehütet und immer wieder neu vermittelt, angeeignet und verstanden werden. Vielmehr geht es darum zu fragen, wie wir heute unsere Verpflichtung erfüllen können, junge Menschen darin zu fördern, ihre eigene Persönlichkeit auf der Grundlage eines globalen, offenen, toleranten und verantworteten Denkens und Handelns im Hinblick auf zukünftige Gesellschaften zu entwickeln. Mädchen und Jungen, die heute zur Schule gehen, werden bis in das nächste Jahrhundert hinein Erdenbürger sein. Unser gegenwärtiges schulisches Leben, Lernen und Lehren hat sich daher vor diesem Zeitraum zu verantworten.

Agenda 21, Kapitel 25:

Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen für sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezogen werden müssen.

Wie sich das Leben im Einzelnen entwickeln wird, ist ungewiss. Gewiss ist aber dies: Die Zukunft wird wesentlich davon abhängen, wie wir uns heute als Menschen verhalten und wie sich die Menschheit zukünftig verhalten wird. Die Ungewissheit im Einzelnen entlässt uns nicht aus diesem Wissen, aus dem uns Verantwortung erwächst für die Gestaltung der Gesamtheit unseres schulischen Lebens, Lernens und Lehrens.

Agenda 21, Kapitel 36:

… Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen. … Sowohl die formale als auch die nichtformale Bildung sind unabdingbare Voraussetzungen für die Herbeiführung eines Bewusstseinswandels bei den Menschen, damit sie in der Lage sind, ihre Anliegen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung abzuschätzen und anzugehen. Sie sind auch von entscheidender Bedeutung für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen Bewusstseins sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung. … Lehrpläne sind gründlich zu überarbeiten, damit ein multidisziplinärer Ansatz gewährleistet ist. …

Grundlage für die Entwicklung der Lern- und Schulkultur der esbz ist das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung der Agenda 21: Sie bezieht Sinn- und Wertefragen in Unterrichtsfächer und als Querschnittsaufgabe ein und hat als umfassendste Bildungsidee der Gegenwart den Anspruch, dazu beizutragen, dass alle Menschen auf dieser Erde ein lebenswertes Leben führen können. Mit ihrer Ethik der doppelten Gerechtigkeit formuliert die Agenda 21 in einem Diskurs der Völker Maßstäbe und regt zum Handeln an für ein verantwortetes Leben für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.

»Bildung für nachhaltige Entwicklung« wurde von den Staaten der Vereinten Nationen als UN-Dekade für die Jahre 2005 bis 2014 ausgerufen und ist Auftrag für alle Schulen. Die internationale Initiative will dazu beitragen, die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung weltweit in den Bildungssystemen zu verankern. In Deutschland wird sie als Nationalkomitee koordiniert, das von der Deutschen Unesco-Kommission einberufen wurde.

Das Konzept der Gestaltungskompetenz (Bildung für nachhaltige Entwicklung)[8]

-

Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen

-

Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können

-

Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln

-

Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können

-

Gemeinsam mit anderen planen und handeln können

-

Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können

-

An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können

-

Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden

-

Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können

-

Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können

-

Selbständig planen und handeln können

-

Empathie für andere zeigen können

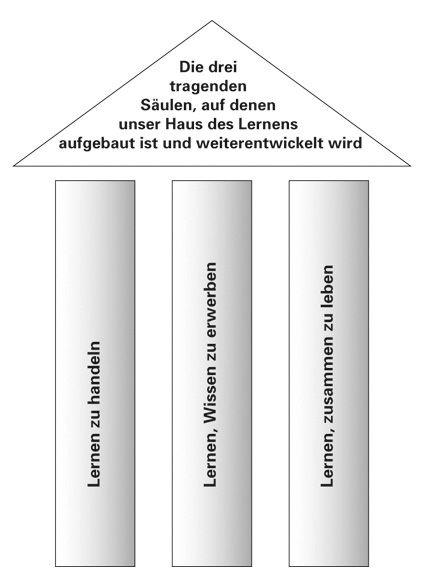

Lernen zu handeln,

lernen, Wissen zu erwerben und

lernen, zusammen zu leben.

Diese drei essenziellen Grundkompetenzen möchten wir Kindern und Jugendlichen mit unserem Ethos vermitteln. Denn Wissen ist wichtig, reicht aber alleine nicht aus für die Herausforderungen der Zukunft. Die drei Kompetenzen sind gleichermaßen bedeutsam und bekommen in der Lern- und Schulkultur zentralen Raum.

Lernen, zusammen zu leben, wird an der esbz in vielen Zusammenhängen geübt. Es beginnt im Kleinkosmos Schule: in den jahrgangsgemischten inklusiven Klassen, in Klassenstunden wie Klassenrat und Soziales Lernen, in vielen Lernarrangements, in denen sich Kinder unterschiedlicher Klassen und Jahrgänge mischen. Ein Herzstück unserer Schulkultur der Gemeinschaft ist die Schulversammlung, mit der jeden Freitag die Schulwoche endet. Das Lernen, zusammen zu leben erweitert sich von der Schule in die Kommune, wenn Jugendliche im »Projekt Verantwortung« ihr Gemeinwesen mitgestalten. Viele engagieren sich auch im Rahmen unseres »Projekts Herausforderung« deutschlandweit in sozialen und ökologischen Projekten.

Auch geben wir allen Jugendlichen des 11. Jahrgangs die Möglichkeit, eine Zeitlang in einer ihnen bis dahin fremden Kultur zu leben. Die heutige Kindergeneration besteht aus Weltbürgern und nicht mehr nur aus jungen Menschen einer jeweiligen Nation. Die Aneignung interkultureller Kompetenz ist eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen für jedes Individuum und für die Gestaltung einer friedlichen, humanen, solidarischen Welt. Die reale Begegnung mit einer anderen Kultur ist für das Begreifen, für das Sichbefreunden, für das Verstehen, für das Bemühen um Verständigung durch nichts zu ersetzen.

Handeln lernt man, wenn die Lebenswirklichkeit in die Schule hineindarf und die Heranwachsenden sich mit ihr in realen Projekten auseinandersetzen dürfen. Dabei lernen sie sich selbst und ihre Fähigkeiten kennen, können diese erproben und erweitern und gewinnen so den Mut, sie auch einzusetzen. Die esbz verankert in jedem Jahrgang Zeiten für Engagement im schulinternen Curriculum und arbeitet mit vielen externen Projektpartnern zusammen (Unternehmen, Vereine, Bildungseinrichtungen usw.). Aufgrund der proaktiven Offenheit der Schule, der Schulleitung, des Teams ergeben sich immer wieder neue Gelegenheiten und Partnerschaften: sei es durch unser Versprechen, als »Plant for the Planet«-Visionäre 100 000 Bäume zu pflanzen, oder durch unser Pilotprojekt »Design Thinking Coaching für Manager« in Kooperation mit der European Leadership Academy.

Tipp:

Weitere Informationen und Materialien unter www.bne-portal.de und www.transfer-21.de.