KAIROS UND ENERGIZATION – DIE CHANCE ENERGISCH ERGREIFEN

Der Goldene Zeitpunkt

Wenn die Chance kommt, muss man sie ergreifen. Diesem schlichten, aber schwierigen Punkt möchte ich eigens ein kleines Kapitel widmen – um alles prominent herauszuheben.

Viele Produkte kommen zu früh auf den Markt – die OpenMinds sind einfach noch nicht zufrieden. Viele andere Produkte oder Services kommen glatt zu spät, so wie etwa die unzähligen Internetbuchhandlungen, die gegen Amazon nicht mehr ankommen.

Kurz nach der Jahrtausendwende kam es zu der berühmten Mania der Internetgründungen. Die so genannten »dot.com«-Start-ups schossen wie Pilze aus dem Boden. Dating, Jobbörsen, Autohandlungen, Makler aller Art erschienen im Internet und starben fast alle. Die Börsenkurse rauschten bei einem richtigen »dot.com«-Crash abgrundtief in den Keller. Katzenjammer.

Die Ideen waren alle bestechend einfach: Man betrachte etwas in der realen Welt (»Brick & Mortar«, »Ziegel und Mörtel«) und verlege es ins Internet. Die ersten News erschienen, Börseninformationen und alle die Untergrundfirmen, die Pornografie gegen erkleckliche Abogebühren verkauften. Die meisten begannen, ihre Services gratis anzubieten, um zuerst einmal Kunden zu gewinnen. Dieses Vorgehen bescherte der Welt eine rauschhafte Gratiskultur, in der es kaum Unternehmen schafften, letztlich außer Kunden auch Geld zu ernten. Außerdem waren die meisten OpenMinds noch nicht vom Internet überzeugt, sie waren es einfach noch nicht gewohnt, zum Beispiel dort einzukaufen. Das lernten die Kunden erst nach und nach durch vertrauenerweckende Erfahrungen etwa bei Amazon.

Nachdem die Firmen massenweise gestorben waren, machte sich sofort wieder die Hybris der realen »Brick & Mortar«-Welt breit. Genau entlang der Hybris-Curve sagten nun alle: »Es geht nicht! Ich wusste es!«

Schauen Sie sich bitte heute im Internet um: Es gibt jetzt alles, von Zeitungen bis Dating, von Gebrauchtwagenhandel bis Immobilienversteigerungen im Internet. Alles, was damals Bankrott anmelden musste, ist nun da. Es geht eben doch! Damals war die Zeit nicht reif, die OpenMinds zeigten eine zu große Reserve gegen alles, was noch so neu online gegangen war. Nicht nur die Produkte müssen reif sein, auch der Kunde muss innerlich für das Neue bereit sein.

Manchmal denke ich, für jede Idee gibt es eine Zweiteilung der Zeit, so wie wir die Zeit in »vor Christus« und »nach Christus« einordnen. Irgendwann wird die Schlucht oder das Chasma übersprungen. Dann ist die Gelegenheit da, dann ist sie günstig. Die Entwicklung des Neuen trifft nun auf größere Resonanz – die Kunden wollen kaufen und auch anständig bezahlen.

Jetzt! Raus! Verkaufen! Expandieren!

Bei IBM erzählte ich immer von visionären Ideen. Wieder und wieder. Und das Publikum schüttelte den Kopf. Die Protagonisten nickten natürlich, sie sahen alles schon kommen, aber die OpenMinds sagten: »Das geht so nicht.« Die CloseMinds riefen: »Das wird gar nichts.« Die Antagonisten: »Nie!« Aber auch die Protagonisten meinten, die Zeit sei nicht reif – und so ganz ohne Zweifel seien sie nicht. Im Grunde dachten alle mehr oder weniger: »Heute geht das nicht.« Mit jeder Idee habe ich eine lange Zeit des »geht nicht« verbracht. »Das geht nicht, geht nicht, geht nicht!« Aber plötzlich, eines Tages sagte dann immer jemand: »Das gibt es schon.« Und einige Tage später wieder einer, fast vorwurfsvoll: »Gibt es schon.« Damit war ich als Visionär absolut abqualifiziert. Ich habe die Aufgabe, Neues zu prophezeien, das noch nicht geht. Darf ein Visionär etwas anpreisen, was es schon gibt? Da muss ich mich doch schämen. Aber ich schäme mich nicht wirklich, ich horche nur auf. Jetzt ist nämlich die Zeit gekommen. Es liegt etwas in der Luft, sodass die OpenMinds nun etwas kaufen.

Es gibt einen griechischen Gott, Kairos. Er ist so gut wie unbekannt, es gibt nur einen bekannten Altar in Olympia (nicht erhalten). Aus einem Epigramm des Poseidippos von Pella (3. Jh. v. Chr.) erfahren wir, dass Kairos immer im Lauf oder im schnellen Flug ist. Er hat eine besondere Haartracht. Vorn hängt eine lange Locke herunter, hinten ist sein Kopf kahl geschoren. Kairos saust an uns vorbei, rasend schnell! Er symbolisiert die Gelegenheit, die es gilt, am Schopf zu packen! Wenn Kairos auf uns zuschießt, müssen wir ihn vorn am Schopf, an seiner Locke packen. Wenn er an uns vorbeigezischt ist, hilft ein Griff an den Hinterkopf nicht mehr, der ist glatt. Kairos ist das Symbol für den günstigen oder den rechten Zeitpunkt.

»Erkenne den rechten Zeitpunkt!«, mahnt Pittakos von Mytilene, und wir finden oft Friedrich Schiller in etwa so zitiert: »Was du im Augenblicke ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück.« (Anmerkung: Genau heißt es in meiner Ausgabe »Was man von der Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurück.«, aus Resignation – eine Fantasie.)

Sie selbst seufzen doch stets in dieser Weise, wenn an Ihnen eine Aktienkurschance vorbeiraste. »Ach, hätte ich damals gekauft, ich wäre ein reicher Mensch.« So klingt dann Ihre eigene Fantasie und Ihre Resignation. Sie haben eben nicht zugegriffen.

Energization – Strom!

Sie kennen sicher diese geschichtsträchtigen Nichtzugriffe vieler Unternehmen. IBM hat sich Chips von einer kleinen Firma Intel bauen lassen – weil »Chip-Fertigung kein richtiges Business ist«. Daneben hat sie sich vom späteren Microsoft Betriebssysteme entwerfen lassen, weil »Software kein richtiges Business« ist. Dagegen war IBM visionär im Aufbau von Services und auch beim Aufbau großer Ressourcen in Indien und anderswo, auch beim Abschied vom PC-Geschäft.

Bei vielen Innovationen hebt irgendwann das Geschäft ab, manchmal, nachdem das Produkt schon lange im Markt war. So wurde die Firma SAP schon 1972 gegründet, sie machte gute Geschäfte mit der Software R/2, die auf Großrechnern lief. Erst Anfang der 90er Jahre, als SAP das System R/3 auf Workstations anbot, kam der große Durchbruch. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Börsengang 1988 eine private Geldanlage erwog. Ich weiß noch, dass ich 1987 bei einem Vertragsangebot der IBM nach Heidelberg auch überlegte, noch ein paar Kilometer weiter in Walldorf zu arbeiten. Ich ging zu IBM, ich beteiligte mich nicht an der SAP. Tja. Man muss die Chance ergreifen! Einige Jahre später zeichnete ich voll überzeugt Amazon-Aktien und bekam 1 500 Stück zu 18 Dollar, die fielen gleich auf etwa 16 Dollar – ich verzweifelte! Die trübe Stimmung schlug in Euphorie um, Amazon stieg schnell auf das Doppelte und Dreifache, da verlor ich meine Überzeugung und verkaufte. Ach hätte ich alle Aktien heute noch! Es wären heute nach Splits 18 000 Aktien á 225 Dollar, also circa 3 Millionen Euro. Ja, hätte, hätte, hätte ich doch!

Jetzt geht Amazon voll entschlossen mit dem Kindle in den Markt für eBooks und investiert notfalls seinen ganzen Gewinn in diesen neuen Markt. Ist das richtig? Gegen Apple mit den Pads? Zu mutig? Sagt Jeff Bezos irgendwann: »Ach, hätte ich doch nicht«?

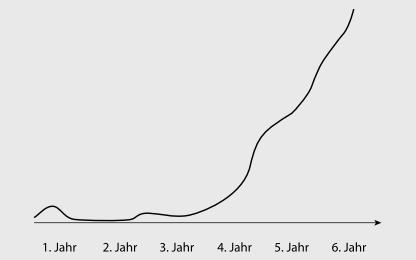

Das alles weiß man nicht so genau, wenn man das Gefühl hat, dass der Markt zum ersten Mal anzieht und eine so genannte Hockeystick-Kurve zu bilden beginnt. Nach langem Dahinkrebsen auf der Nulllinie kommt plötzlich Bewegung! Jetzt! Zupacken!

Das ist nicht so leicht. Man muss sich zum Ergreifen der Chance entschließen, wenn der Markt erstmals ein bisschen anzieht. Die Marktforscher und Bankanalysten schreiben sich die Finger wund, ob es nur ein Hype ist oder ein großes Geschäft wird. Bei dem dot.com-Boom zu Anfang des Jahrtausends ist der Marker erst einmal vollkommen abgestürzt und kam dann wieder. Vor einigen Jahren boomten Immobilien in Indien und China, die Anleger strömten herbei. Da befürchtete die Welt und auch Chinas Regierung, dass es eine Immobilienblase wie in den USA geben könnte. Sie verschärfte die Bedingungen für potenzielle Immobilienkäufer und stoppte den Preisauftrieb. Dadurch gerieten alle Immobilienentwickler in große Schwierigkeiten, sodass deren Kurse tief in den Keller fielen. So aber, wie es heute noch Internetfirmen gibt, so wird sicher auch jeder Chinese ein Haus wollen. Aber wann genau sollte man einsteigen?

Ein Unternehmen muss dann das Herz in die Hand nehmen und losstürmen – halbherzig wird das nicht gut funktionieren, es werden sich Wettbewerber finden, die sich wirklich trauen! Im Grunde muss man sich entschließen, wie einst Caesar, den Rubikon zu überschreiten. »Die Würfel sind gefallen.« So wie Gifford Pinchot von mir verlangte: »Verkauf dein Haus und steck es in dein Business!« Man muss die Brücken abbrechen, wie Hernán Cortés die Schiffe verbrennen, sich auf das neue Business konzentrieren und gewinnen.

Vielleicht kennen Sie in Ihrem Umfeld Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Es ist selten klar, ob sie wirklich Erfolg haben werden. Viele kehren wieder in den alten Beruf zurück. Auch ich habe bei IBM als CTO eine sehr gute Position gehabt und fand, ich müsste nun als selbstständiger Weltverbesserer und Business-Angel mit 60 Jahren ein neues Leben beginnen. Ich habe lange überlegt, ob ich von mir aus die Pension beantragen sollte! Viele unterstützten die Idee, andere rieten dringend ab. Heute geht es mir gut. Diesmal war es richtig, aber das ist im Moment der Entscheidung nicht klar. Irgendwann muss man fast eine Münze werfen und danach handeln.

Wer sich zum Übergang über den Rubikon entschieden hat, sollte jetzt unbeirrt weitergehen. Es gibt auch dann noch keinen Grund zum Aufatmen, wenn das Geschäft wirklich anziehen sollte. Meist schießt das Business dann wirklich deutlich hoch, das symbolisiert der Begriff des »hockey stick«. Der Unternehmer muss nun alles heranschaffen, was für das Wachstum nötig ist: Leute einstellen, Investoren mobilisieren, Projektleiter schulen und dann trotzdem die ersten Chaosprojekte retten, Produktfehler eliminieren, Kundenbeschwerden im Rahmen halten – Sie können sich nicht vorstellen, was passiert, wenn ein Business plötzlich um mehr als 100 Prozent anzieht. Man muss es mitgemacht haben! Es ist Stress pur, aber kein negativer Distress. Es ist mehr Eustress, aber von wirklich exzeptioneller Stärke. Leinen los!

Jetzt hoffen Sie vielleicht, ich würde Ihnen ein Rezept mitgeben, wann die Segel gehisst werden. Nein, das kann ich nicht beisteuern. Es ist Bauchgefühl, Instinkt, Unternehmererfahrung oder plattes Glück. Wenn Sie sich aber entschieden haben, sollten und müssen Sie es wohl »ganz tun«. Bei einer Innovation gilt noch mehr als sonst: »Was du auch tust, tu es gut.«

Das Alte hinter sich lassen – der Chance nach!

Darf ich Sie kurz in eine solche Seelenlage entführen, die Sie sich noch vorstellen können? Nehmen wir an, Sie haben das Mathematikstudium erfolgreich mit einem Diplom oder einem Master Note Eins hinter sich gebracht. Sie entschließen sich, jetzt zu promovieren. Sie bekommen die Doktoraufgabe, ein bisher unbekanntes mathematisches Problem zu lösen. Das geht so: Man macht sich an die Arbeit und denkt nach (Vorarbeit der Innovation). Man liest viel angrenzende Literatur und hat sehr häufig eine Idee, die sich bei der Diskussion mit dem Doktorvater leider immer als abwegig herausstellt – es liegt daran, dass man das Problem nicht richtig verstanden hat (der Kunde sieht es anders). Immer wieder blitzen Ideen auf, immer wieder! Alle sind Irrwege, aber das Problem schält sich immer klarer heraus. Langsam entschleiert sich die Kernschwierigkeit, bis man direkt vor ihr steht – wie vor einem großen Tor, für das man einen Access-Code benötigt. Alles Bisherige war nur der Weg durch den Dschungel bis zum Tor. Bei normalen mathematischen Doktorarbeiten dauert das ein halbes oder auch ein ganzes Jahr. Dann braucht man »nur noch« die echte Idee zur Lösung, nichts weiter. Man schaut wochenlang und vielleicht monatelang aus dem Fenster und grübelt. Das ist wirklich schwer auszuhalten! Meine längste Phase ohne Idee für irgendetwas währte einmal eineinhalb Jahre. Ich wollte unbedingt ein ganz hartes Problem lösen! Das erfolglose Hirnzermartern wurde mit der Zeit immer bedrückender – aber ich wollte!

Ich habe später selbst Doktorarbeiten betreut, die irgendwann in diese Phase kommen. Da sitzen die Promovenden und grübeln – ich als Betreuer kann nichts mehr tun. Ich habe viele gesehen, die das nicht aushielten, sie hatten Angst vor dem Entweder-oder. Was wäre, wenn ihnen einfach gar nichts einfiele? Ich versuchte, sie davon abzubringen. Man darf das nicht tun! Man darf nicht zweifeln, sondern man muss 100 Prozent Leistung im Eigentlichen bringen. Keine Abweichung! Kein Abirren! Wie gesagt, viele ertrugen es nicht. Sie hielten beim Nachdenken oft inne und überlegten, was wäre, wenn es nicht gelänge. Viele bewarben sich »zur Probe« in der Industrie, um »eine Alternative zu haben«, wenn der schlimmste Fall einträte. Ich beschwor sie, das nicht zu tun. Nur arbeiten und denken, nichts anderes!

Soweit ich das in Erinnerung habe, sind alle richtig guten (»summa cum laude«) Doktorarbeiten ohne jedes mentale Abirren in »Alternativen« entstanden – und alle, die sich nicht voll konzentrieren konnten, haben eine angebotene Stelle angenommen oder nur eine höchstens durchschnittliche Arbeit zustande gebracht. Halbherzigkeit sichert den Misserfolg. Man darf keinen Schutzschirm suchen!

Manchmal muss man etwas im Leben aufgeben, um etwas anders anzufangen. Ich habe das einmal richtig durchlitten. Das ging allerdings so gut aus, dass ich später mein Leben gerne noch ein paar Mal in anderen Bahnen weiterführte, aber beim ersten Mal tat’s weh. Nämlich: Ich wechselte nach fünf Jahren Mathematikprofessur an das Wissenschaftszentrum der IBM in Heidelberg. Ich war damals ein angesehener Wissenschaftler auf dem Gebiet der Informationstheorie. Bei der IBM sollte ich in einem völlig anderen Gebiet weiterarbeiten. Mein lange erarbeiteter Ruf war dann von gestern! Würde ich im neuen Gebiet auch »vorn dran sein können«? Das war gar nicht so klar. Es hat viele schlaflose Nächste gekostet. Soll ich das tun? Wie gesagt, es ist gut ausgegangen. Es gab mir ungeheuer viel neues Selbstvertrauen, dass ich die heute so genannte »comfort zone« verlassen und auf neuem Terrain Erfolg haben konnte. Aber im Moment eines Wechsels im Leben ist absolut nichts klar. Alles wird aufgegeben, es gibt kaum noch ein Zurück.

Solche Nöte eines normalen Privatlebens finden wir bei den Unternehmen ganz genauso. Große Umwälzungen und Innovationen bedeuten oft für ein Unternehmen, »ein neues Leben anzufangen« und in einem neuen Terrain Fuß zu fassen. Für eine solche Neugeburt muss das Herz und die volle Energie des Unternehmens bereit sein, so wie die volle Konzentration auf die Doktorarbeit bei Menschen. Was bei Menschen schon ein schweres Problem ist, wird bei Unternehmen noch schwieriger sein, weil Unternehmen nicht einfach so »den Job wechseln können«. Sie müssen ja das alte Geschäft möglichst lange gewinnbringend fortführen, auch um die nötigen Ressourcen für die Neuorientierung zu erzeugen. Das Alte muss noch respektvoll gepflegt, das Neue mit Elan und Begeisterung vorangetrieben werden.

Nur Neues erzeugen oder nur Altes fortführen ist einfach. Beides gleichzeitig zu tun ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die nur wenigen gelingt. Aber alle reden davon, meistens in dem folgenden stereotypen Managementjargon. »Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen.« Wie oft wird das gesagt! Und wie selten wird beides zugleich mit der erforderlichen Disziplin getan!

Die meisten Unternehmen sind so sehr »vom Tagesgeschäft aufgefressen«, wie man sagt, dass die nötige Konzentration für das Neue nicht aufgebracht werden kann. Die Innovatoren im Unternehmen begehren dann auf, weil sie den kommenden Misserfolg ahnen. Die Vertreter der traditionellen Unternehmensbereiche beruhigen: »Noch verdienen wir das Geld mit dem Alten.« Darauf sind sie zu Recht stolz, aber dieser Stolz nimmt die Begeisterung für das Neue wieder zurück. Das Alte und das Neue beginnen sich gegenseitig kritisch zu sehen, wie das zwanghafte und das hysterische Prinzip. Den Innovatoren vergeht die Freude, also die aus Eustress erzeugte Energie – und sie fühlen, dass sie das Alte zum Wandel zwingen müssen, also unter Distress …

Innovation soll unbedingt unter Eustress stattfinden.

Diesen freudigen Eustress sieht man in etablierten Unternehmen selten. Ich bin oft als Redner zu Innovation auf Verbandstagungen. Ich soll am besten wachrütteln, aufwecken, schocken, aufrufen oder den Marsch blasen. Hilft es? Die Verbände sind oft so sehr im Alten verfangen, wie es noch heute politische »Bauernparteien« und »Arbeiterparteien« gibt, die sich aus Klassenverhältnissen nach dem zweiten Weltkrieg definiert haben.

Verlage schwören auf das Papier und sehen im eBook eine »Ergänzung«, die aber für lange Zeit nur einen kleinen Marktanteil haben wird. Dasselbe sagen Druckmaschinenhersteller und Printmedienvertreter. »Das physische Buch und das elektronische werden immer gemeinsam existieren.« Die Automobilproduzenten sehen im eCar noch keinen großen Markt und glauben, dass der Benziner noch lange den Markt dominieren wird. Wörtlich: »Das Elektroauto ist eine Ergänzung für bestimmte Zwecke, die beiden Produktionsprinzipien werden noch lange Zeit parallel am Markt vertreten sein.« Die Stromerzeuger sehen keine Möglichkeit, ganz auf erneuerbare Energien umzusteigen: »Die erneuerbaren Energien helfen, neue Möglichkeiten für die Zukunft zu finden, aber eine ernsthafte Alternative zu den klassischen Erzeugungsmethoden können sie in der jetzigen Form noch nicht sein. Der Umbau wird sich lange hinziehen, das Alte wird noch lange dominieren.«

Im Klartext: Die Unternehmen wollen nicht so richtig, sonst würden sie freudigere Botschaften mitteilen: »Wir setzen voll auf neue Energieformen! Das geht nicht so schnell, es muss noch viel erforscht werden, und leider müssen wir noch länger traditionell erzeugen. Aber unser Herz ist schon in der Zukunft!« Manchmal sind sie auch schwach depressiv, weil das Alte, so wie das liebevoll ausgestattete Buch, einen fast unvergänglichen Platz in ihrem Herzen hat und auch haben soll. Verlage wollen das Haptische des Buches hochhalten, weil sie es wirklich von Herzen lieben. Sie schließen die Augen vor der Jugend, deren Augen bei Neuem viel begeisterter aufleuchten (zum Beispiel der ärgerliche Einwurf eines Jugendlichen bei einer Kritik eines Älteren an meiner Rede »pro eBook«): »Das Haptischste auf Erden, Ihr Alten hier, ist nicht das Buch, sondern das iPad!«

Im Grunde tun sich ganze Industriebranchen schwer, die Chasmata oder Barrieren der Innovation intern und »innerlich« zu überwinden. Deshalb können sie nicht die nötige Energie für das Neue mobilisieren. Die »Energization« gelingt nicht. Wo eigentlich Begeisterung nötig wäre, kommt es nicht einmal zu einem Aufraffen. Sie haben einfach keine große Lust oder überhaupt keine Lust.

Wie Menschen haben auch Unternehmen einen inneren Schweinehund.

Fast wörtlich zitiert aus der Wikipedia:

»Die Bezeichnung innerer Schweinehund umschreibt – oft als Vorwurf – die Allegorie der Willensschwäche, die eine Person daran hindert, unangenehme Tätigkeiten auszuführen, die entweder als ethisch geboten gesehen werden (zum Beispiel Probleme anzugehen, sich einer Gefahr auszusetzen) oder die für die jeweilige Person sinnvoll erscheinen (zum Beispiel eine Diät einzuhalten). Sie kann damit in direkte Verbindung zur Motivation gebracht werden. Meist ist von der Überwindung des inneren Schweinehundes die Rede, um zu verdeutlichen, dass für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe keine persönliche Neigung ausschlaggebend ist, sondern Selbstdisziplin. Man sieht es gewöhnlich so, dass letztlich jedem Menschen ein innerer Schweinehund innewohnt und der Makel erst darin besteht, dieser Unlust nachzugeben.«

Und dann finde ich in der Wikipedia noch den Vermerk – nota bene:

»Die Wendung ›innerer Schweinehund‹ existiert nur im Deutschen und kann nicht wörtlich übertragen werden.«

Da geht es mir natürlich sofort durch den Kopf, dass besonders Deutsche am zwanghaften Prinzip hängen und für das Neue so viel Unlust zeigen, dass sie auch dann nicht selbstdiszipliniert an Innovationen arbeiten, wenn sie es vom Verstand her als unbedingt notwendig erachten. Eine solche Hürde wird in der Philosophie als Akrasia (griechisch) oder Incontinentia (lateinisch) bezeichnet: Jemand handelt aus »Nichtstärke« wider besseres Wissen. »Ich esse die Tüte Chips auf, obwohl ich die ganze Zeit über weiß, dass ich Diät halten sollte.« Oder: »Ich weiß, dass ich mich nicht vom Tagesgeschäft auffressen lassen darf, das sage ich mir jeden Morgen und verfalle wieder und wieder in den üblichen Stressgalopp.«

Warum haben wir keinen »inneren Phönix«? Einen inneren Stier? Da fällt mir gleich der Energydrink Red Bull ein und natürlich auch:

Innovation verleiht Flügel!

Wir müssen die Chancen, die sich zeigen und die wir erarbeiten, konsequent nutzen! Nicht jammern! Einfach losgehen! Verwerten! Alles lustvoll zum Fliegen bringen!

Ja, und da sind wir immer und immer wieder an demselben Punkt, dem nötigen Bewusstseinswandel.

Erfolgreiche Firmen haben die erste Hürde der Innovation überwunden. Wenn die OpenMinds in einer Firma Lust auf Innovation haben, hat das Unternehmen seinen inneren Schweinehund überwunden (oder es hatte da noch nie einen, wie das bei Start-ups so ist).

Hier wird getan, was getan werden soll. Es wird mit einer Freude agiert, die Flügel verleiht. Das Grundproblem, überhaupt so weit zu kommen, ist hier wie sonst immer das Gleiche, wenn Menschen Neuland betreten sollen – in der Erziehung, der Ausbildung, der Persönlichkeitswerdung, der Weiterentwicklung oder eben der Innovation. Es ist bekannt, wie das geht, aber es gelingt meist nicht, genug Energien dafür zu mobilisieren. Und die werden gebraucht, weil es so viele Hindernisse und Feinde aller Weiterentwicklung gibt.

Der Endgegner der Chance oder der Mega-Antagonist des »Do nothing«

Und noch einmal zu meinem denkwürdigen Intrapreneuring-Lehrgang bei der IBM in New York: Gifford Pinchot coachte unsere Businessidee, wir erstellten Präsentationen. Am letzten Tag stellten wir unser Business einem echten Venture-Capitalist von der Wall Street vor. Er war ein Freund von Pinchot und hörte sich unsere Ideen an – und wusch uns hinterher den Kopf. Ich trug über Optimierung von Touren, Flugplänen und Produktionsplänen vor, bei denen ich mathematisch nachweisbar immer so um die 15 Prozent einsparen konnte. Der Venture-Capitalist reagierte schwer beeindruckt. Er fragte: »Kann das jemand sonst auf der Welt?« Das wusste ich nicht so genau – ich kannte niemanden, der schon praktisch einsetzbare Algorithmen hatte. Dann dachte er länger nach und stellte eine simple Frage, die noch heute in mir nachhallt: »Warum sind Sie noch nicht Milliardär?« Ich wusste es nicht. Warum? Er erklärte, dass doch bei einer solchen Einsparung ein Run auf meine kleine IBM-Abteilung einsetzen müsste. Warum stünden die Kunden nicht Schlange? Das wusste ich auch nicht genau, ich wunderte mich selbst, warum sie immer so zögerten.

Wir schauten uns länger an, dann drängte die Zeit. Es gab insgesamt 16 Kurzpräsentationen, die er sich anhören sollte. Er sagte kurz, dass meine Businessidee förderwürdig wäre und dass versucht werden sollte, daraus ein größeres Unternehmen zu machen (wir waren damals bei unter einer Million Umsatz im Jahr). Aber im wirklichen Leben mit echtem Geld würde er mich erst fördern wollen, wenn ich die Frage nach dem Milliardär für seinen Instinkt oder seine Eingeweide schlüssig beantworten könnte. So gingen wir auseinander.

Am nächsten Tag hörte sich die gesamte IBM-Geschäftsführung in Armonk die vier besten Businessideen an. Wir waren dabei! Dann hieß es wieder Koffer packen, wir rüsteten uns zum Heimflug. Im Flughafen wanderte ich immer noch sinnend Gate für Gate zu meinem Abflug, da schoss der Venture-Capitalist eilig an uns vorbei. Er rief aufgeregt: »Ich konnte nicht schlafen, es hat mich beschäftigt, warum man keine Milliarde damit verdienen kann! Ich weiß es jetzt, es fiel mir in der Nacht ein. Man muss nicht optimieren, man kann es auch lassen. Und die Leute lassen es, weil es zu viel Arbeit macht. Gunter, Sie haben zwar keinen realen Wettbewerber, aber ein mächtiges Prinzip arbeitet gegen Sie. Es heißt Do nothing. Sie denken alle darüber nach, ob sie optimieren sollen, aber wenn es zu viel Mühe kostet, stellen sie das Arbeiten gleich wieder ein. Sie warten ab!« Dann lief er fort, er hatte es sehr eilig oder eben immer grundsätzlich eilig.

In diesem Moment verstand ich wieder ein gutes Stück mehr von der Welt.

Die Religionen weisen den Weg zur Seligkeit, aber niemand geht ihn. Es gibt Diäten, aber die Leute nehmen nicht ab. Es gibt Managementlehren, aber sie werden im Alltagsstress vergessen. Alle wollen Nachhaltigkeit, alle wollen Klimaschutz und Frieden. Und immer ist es nur die Theorie vor der Hürde, die es nicht bis in die Praxis schafft.

Der »Körper«, also unser physischer Körper, das Unternehmen oder der Staat bringen nicht die nötige Energie zur Verwirklichung auf. Es geht nicht um das fehlende Geld, das ist im Ernstfall doch immer da. Der Mega-Antagonist heißt Do nothing. »Wir warten noch mit der Innovation, die anderen kochen auch nur mit Wasser.« Das Zwanghafte triumphiert über das Hysterische. Dieser andauernde Kampf zwischen dem Neuen und dem Alten verursacht eine gigantische Energieverschwendung. Die Chancen werden nicht wahrgenommen. Man muss Menschen fast schon prügeln, damit sie aufbrechen! »Damals hatte ich die Möglichkeit zu wechseln. Ich traute mich nicht. Ich dachte, es ist zu früh. Aus heutiger Sicht war es eine Mega-Chance für mich. Die habe ich verpasst. Im Grunde könnte ich es heute nochmals versuchen, aber ich traue mich nicht, wegen der Familie. Zu spät.«

Es ist gar nicht so, dass ein Wandel oder eine Innovation grundsätzlich abgelehnt werden. Sie werden auch nicht verschlafen. Die Manager und Mitarbeiter der am Internet sterbenden Unternehmen versammeln sich ja regelmäßig auf Kongressen und Verbandstreffen, wo die Protagonisten die Zukunft einladend ausbreiten und die Verbandspräsidenten die Vergangenheit beschwören und bis in die Ewigkeit fortschreiben wollen. Die Diskussion über das Neue ist ja immerfort lebendig. Aber dann zischt der Gott Kairos vorbei, der mit dem langen Haarschopf vorn, und niemand packt zu. Do nothing. Gibt es vielleicht einen anderen Gott, den des inneren Schweinehundes, der uns immer die Augen zuhält, wenn sich Kairos nähert? Oder glauben wir daran, dass Kairos immer gerade dann noch einmal wiederkommt, wenn wir in der Patsche sitzen?

Ausgewogenere Menschen braucht das Land!

Worauf verwenden wir unsere Energie? Auf die Tagesarbeit oder auf etwas Neues? Wie reagieren wir auf die Veränderung der Umweltbedingungen? Reaktiv oder proaktiv? Was tun wir, wenn sich für uns selbst die Bedingungen verschlechtern oder zu verschlechtern drohen? Arbeiten wir härter in einem kargeren Rahmen oder brechen wir zu neuen Ufern auf? Hungern wir im armen Europa nach dem 30-jährigen Krieg oder wandern wir nach Amerika aus?

Passen wir uns immer an oder mutieren wir?

Stellen Sie sich vor, es würde wärmer und es würde täglich regnen. Immerfort leise regnen, ohne Unterlass. Die Menschen merken, wie die Meere steigen. Sie können ausrechnen, wann alles »Land unter« ist. Ich wohne in Waldhilsbach, einem Ortsteil von Neckargemünd. Unser Haus liegt etwas höher, vielleicht auf 240 Meter über dem Meeresspiegel. Der Neckar in Neckargemünd und dann auch in Heidelberg liegt auf einer Höhe von etwa 115 Meter. Die schönen Villen am Ufer sind zuerst dran, wenn die Pegel steigen. Was passiert bei einer langsam steigenden Sintflut? Mit diesem Szenario beginnt mein Buch Das Sintflutprinzip, in dem die Menschen hitzig diskutieren, was nun zu tun wäre. Die einen bauen Deiche, denn »es hört sicher bald wieder auf«. Andere bieten hohe Preise für Häuser in Waldhilsbach, die bald am Neckarstrand liegen werden – ja, aber wie werden dann die Straßen verlaufen? Menschen wie Gunter Dueck berechnen, wie lange es dauert, bis der Mount Everest überschwemmt sein wird, und überlegen Schiffskonstruktionen, wie sie in der Bibel beschrieben werden. Die meisten bauen Deiche, um sich kurzfristig zu retten. Spekulanten aus den schon untergegangenen Niederlanden kaufen den Königstuhl auf, den die Stadt Heidelberg schließlich hergibt, damit das Geld für die Deiche am Neckar beschafft werden kann. Propheten stehen an den Ufern und flehen um nachhaltige Lösungen. »Verblendete!« Der Regen hört nicht auf, die Ersten verlassen ihre Häuser an den Ufern. Jetzt stellen sie fest, dass die Preise für die Grundstücke weiter oben durch die Spekulation so hochgetrieben worden sind, dass sie sich kaum irgendwo niederlassen können, ohne weit wegzuziehen – dahin wollen sie nicht, »weil es bestimmt bald aufhört, und dann bin ich allein auf einem kahlen Berg, der dann unverkäuflich ist«. Immer jeweils die Reichen wohnen dann etwas höher, die Armen aber fristen ein gefährliches Leben unten am Wasserrand und können erst höher kommen, wenn die Reichen weiter nach oben weichen …

Na, hoffentlich geschieht das nicht einmal wirklich so. Der Klimawandel bedroht uns ja tatsächlich. Wir fühlen schon eine Art Sintflut kommen, die nach dem Abschmelzen der Polkappen unvermeidlich erscheint. Wir glauben aber nicht so richtig daran und üben uns kollektiv im Do nothing.

Nach dieser Allegorie gleich in die Realität: Viele Verleger, Printmedienchefs, Druckmaschinenmanager und Fernsehleute sagen heute allen Ernstes (ich habe es gehört und kaum glauben können, dass ich es gehört habe): »Das mit dem Internet ist so eine Mode, besonders Facebook, das hört bald wieder auf. Wir haben eine vorübergehende Durststrecke, das halten wir aber durch.«

Diese Leute bauen die Deiche … Sie sind die Hüter der althergebrachten Welt. Sie stehen unter der Herrschaft des zwanghaften Prinzips. Sie passen sich an, meiden aber alle wirklich proaktiven Innovationen. Wenn es dann hart auf hart kommt, bekriegen sie sich. Sie bereinigen Märkte, verdrängen Wettbewerber, führen Preisschlachten und kaufen die Konkurrenz auf, sie versuchen, sich mit den alten Konzepten noch eine Weile in ferneren Ländern zu etablieren. »Bestimmt hat das alles bald wieder ein Ende, und wir können unser altes Leben wieder aufnehmen. Zeiten des Wandels sind eben leider mit Kriegen aller Art verbunden, weil alle um ihr normales Dasein kämpfen müssen.« Als besonders krass empfinde ich die triumphale Freude der Übriggebliebenen, wenn sie wieder einmal einen Wettbewerber durch Konkurs verloren haben. Sie sehen das immer als Zeichen ihrer Stärke und kommen nicht auf die Idee, dass sie alle sterben werden.

Wir müssen doch nicht Deiche bauen!

Wir könnten auch voller Lust in das Internetzeitalter ziehen und uns sogar ein besseres Leben leisten. Wir müssen aber akzeptieren, dass das Internet eine so einschneidende Veränderung mit sich bringt wie eine Sintflut oder eine Eiszeit. Vieles ändert sich nun. Los! Und zwar frohgemut! – Warum können wir das nicht so richtig? Wir sind eher zwanghaft erzogen worden. Wir streben den für unsere »Intelligenz« höchstmöglichen Schulabschluss an, ergreifen einen Beruf, gründen eine Familie und leben immer so weiter. Menschen wie diese werden in unseren Systemen produziert. Schauen Sie einfach auf Ihre alten Schulzeugnisse! Über den meinigen standen die so genannten Kopfnoten, ich bekam Bewertungen in den folgenden Kategorien:

- Ordnung,

- Fleiß,

- Mitarbeit,

- Betragen.

Mir wurde meine ganze Jugend hindurch signalisiert, dass ein Mensch mit solchen guten Kopfnoten auch ein guter und erwünschter Mensch sei. Bei näherem Hinsehen aber fällt doch auf, dass der ideale Mensch laut Kopfnoten eher ein braver Bürger oder Industriearbeiter als ein Innovator ist! Wenn nun in den großen Firmen nur Leute eingestellt werden, die beharrlich arbeiten, sich unermüdlich einsetzen, willig mitarbeiten und sich gegenüber dem Chef einwandfrei benehmen – ja, dann sind es schon die Menschen, die ihren Job so verstehen wie der pflügende Bauer, der Furche um Furche den Acker wendet, dann Reihe um Reihe Rübsamen drillt und dann Rübe für Rübe rodet …

Ich habe vor ein paar Monaten auf meiner Homepage neue Kopfnoten vorgeschlagen. Es geht mir dabei nicht darum, viele neue Noten zu vergeben, sondern einfach oben auf dem Zeugnis zu vermerken, welche Art von Mensch wir eigentlich im neuen Idealfall erwarten. Nehmen Sie meinen Vorschlag als Richtung, ich lege mich nicht wörtlich fest.

- Kreativität, Originalität, Sinn für Humor;

- Konstruktiver, freudiger Wille;

- Initiative, die auf andere ausstrahlt;

- Gemeinschaftssinn, der auch andere aktiviert;

- Sympathisches Erscheinungsbild und Offenheit;

- Ausgewogenes Selbstbewusstsein;

- Vorfreude auf eine gute eigene Zukunft;

- Auch andere inspirierende Neugier;

- Positive Haltung zur Vielfalt des Lebens;

- Liebende Grundhaltung zu Menschen.

Wenn wir solche jungen Menschen heranbilden – können Sie sich dann nicht auch vorstellen, dass wir mit der Sintflut der technologischen Veränderungen unserer Zeit besser werden umgehen können? Wir Nicht-Jungen sind fast alle für stetige Zeiten aufgezogen worden. Die neuen Generationen müssen freudiger und selbstständiger an das Neue herangehen als »wir«.

Das wird schon überall gespürt. Viele Managementberater geben uns gute teure Ratschläge zu »Teambuilding«. Wir sollen in jedem Team einen Kreativen »dulden«, na gut, eher begrüßen – auch einen Querdenker, der infrage stellt, wenn es berechtigt ist, auch ein Energiebündel, das etwas anpackt, auch wenn das Hobeln Späne erzeugt. Überall wird anerkannt, dass wir eine »Diversity« der Begabungen, Geschlechter oder Arbeitsauffassungen anstreben sollten. Verschiedene Menschen befruchten sich gegenseitig! So die reine Lehre. In Wirklichkeit aber streiten sie sich eher und predigen sich gegenseitig »my way«. Ich schlage also hier die radikalere Lösung vor, einfach Menschen entlang etwa der obigen neuen Kopfnoten variabler und ausgewogener zu erziehen. Dann passen sie besser zusammen! Der Mensch an sich muss innovationsoffener sein und im Sinne der neuen, sich schnell verändernden Welt professioneller agieren können.

»Ordnung, Betragen, Fleiß und Mitarbeit« schaut zu sehr auf die tägliche Arbeit und sieht nicht auf, wenn Kairos vorbeihuscht.

Der neue Mensch sieht Kairos rechtzeitig von vorn.