IM ELFENBEINTURM DER WISSENSCHAFT

Immunsystem Wissenschaftlerkarriere

Wissenschaftler sollen der Menschheit vor allem neue Erkenntnisse, Methoden und Einsichten schenken, sie sollen erfinden und entdecken. Die wissenschaftliche Methode verlangt vielleicht zu drakonisch – jedenfalls für meinen Geschmack – dass alles Neue vor der Veröffentlichung auch sorgsam hergeleitet und bewiesen wird. Wissenschaftler sollen keine spontanen Meinungen äußern, keinesfalls etwas noch Unausgegorenes nur zur Diskussion stellen, politisch argumentieren oder schon anwenden, was noch nicht rigoros verifiziert ist.

Die innere Haltung des Wissenschaftlers, die auf »Wahrheit getrimmt« ist, kann sich wohl nur selten mit dem »Verkaufen von Ideen zur Erzeugung von Innovationen« anfreunden. Wahrheitsfindung und Geschäftemachen wird traditionell und auch vom normalen Einzelmenschen als Gegensatz gesehen. Deshalb meidet der Wissenschaftler das Business eher. Diese klassische Wissenschaftlerhaltung beißt sich mit der Forderung der Gesellschaft, nun zusätzlich zum reinen Erfinden noch innovativ zu sein.

Die Gesellschaft empfindet das nicht so. Sie dringt deshalb seit einigen Jahren immer stärker darauf, dass Wissenschaftler sich aus dem Elfenbeinturm der Wahrheit in den Markt hinausbegeben und ihre zu Innovationen gereiften Erfindungen verkaufen. Gleichzeitig behindert dieselbe Gesellschaft durch ein auf reine Wissenschaft ausgerichtetes Karrieresystem das Entstehen von Innovationen im Forschungsbereich. Sehen wir uns die Pflichten eines Universitätsprofessors an:

- Lehre – Vorlesungen in seinem Fach für Studenten,

- Ausbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs – Diplomanden, Doktoranden, Assistenten und Dozenten werden als »Schüler« herangebildet,

- Forschung,

- Innovation durch eigene Entwicklungen oder in Zusammenarbeit mit Unternehmen oder staatlichen Institutionen.

Wie wird man Professor? Zunächst muss ein angehender Wissenschaftler promovieren und dann mit seinem Doktortitel als Mitarbeiter oder Assistent einige Jahre lang weiterforschen, um sich zu habilitieren oder entsprechend hoch bewertete Forschungsleistungen erbringen. Die Habilitation ist in der Regel die Hauptanforderung bei der Einstellung eines Professors. Zur Habilitation müssen hervorragende Forschungsergebnisse vorgelegt werden, die weit über eine Doktorarbeit hinausgehen. Wenn Sie sich nicht richtig auskennen, erkläre ich das hier einfach über den Daumen und ganz inkorrekt so: »Habilitation ist so etwas wie noch fünfmal Doktor«. Eine Habilitation dauert nun zeitlich nicht so lange wie »fünfmal Doktor«, wie man naiv denken könnte; denn nach der Promotion ist man ja in das Forschungsgebiet gut eingearbeitet und kann nun viel effektiver Ergebnisse erzielen. Wissenschaftler brauchen dennoch lange Jahre bis zur Habilitation. Im Internet findet man Zahlen über das durchschnittliche Lebensalter bei der Habilitation aus den Jahren 1995, 2000 und 2005. Danach hält sich das Prüfungsalter über die Jahre stabil bei etwa 40,5 Jahren, in den Naturwissenschaften/Mathematik geht es mit rund 39 Jahren am schnellsten, in der Veterinärmedizin dauert es mit circa 42 Jahren am längsten; die Unterschiede variieren nach Fach also nicht sehr.

Für die Habilitation spielt die Befähigung für anderes, etwa für die Lehre, kaum eine Rolle. Ein gut gehütetes (falsches) Vorurteil lautet: »Wer gut in Forschung ist, ist wahrscheinlich auch so intelligent, dass er es einleuchtend erklären kann.« Es kommt also vor allem auf die Forschungsleistung an! Erst wenn jemand dann typischerweise nach dem 40. Lebensjahr endlich Professor geworden ist, verlangt die Gesellschaft von ihm »ganz plötzlich«, dass er mit Unternehmen zusammenarbeitet und auch durch seine Innovationen von der Wirtschaft/ der Industrie Gelder für die Universität einnimmt. Er soll also nicht nur innovativ sein, sondern seine Leistungen auch im Markt gegen gutes Geld verkaufen. Im Jargon der Universität: Ein Professor muss Drittmittel einwerben. Und wir müssen uns fragen: Kann er das jetzt? Hat er daran jetzt Interesse, wo er vorher nur in der Forschung eingespannt war? Und wenn nun tatsächlich »das Forschen menschlich das Gegenteil zum Durchfechten und Verkaufen« ist – kann das überhaupt gut gehen?

Lassen Sie uns genauer in die Forschungskarriere eines Wissenschaftlers hineinschauen. Früher war es eine gute Idee, bei einem Nobelpreisträger Assistent zu sein (das ist es heute auch noch)! Die Ausbildung ist hier am besten, und die eigenen Forschungsarbeiten haben ein höheres Ansehen bei anderen. Im Grunde hat man ja schon eine große Prüfung bestanden, wenn man überhaupt mit einem Nobelpreisträger zusammenarbeiten darf. Und am Schluss legt dann dieser Chef noch ein gutes Wort bei der Bewerbung ein – und schon ist man eine gemachte Frau! Heute ist das graduell anders. Die wissenschaftliche Leistung von Forschern wird durch Messkenngrößen »objektiviert«. Man »misst« die Bedeutung eines Forschers daran, wie viele Publikationen er hat, in welchen Qualitätsjournalen diese Publikationen erschienen sind und wie oft die Publikationen des Forschers von anderen Forschern zitiert worden sind. Was ist ein Qualitätsjournal? Das ist eines, bei dem nur gute Arbeiten erscheinen. Wenn also ein junger Forscher dort eine Publikation unterbringt, hat er den Beweis erbracht, dass seine Arbeit gut ist. Woran aber sieht man, dass eine Zeitschrift nur gute Artikel druckt? Das wird wiederum objektiviert. Man misst, wie oft die Artikel der Zeitschrift in anderen Zeitschriften durchschnittlich zitiert werden. Wenn sie sehr oft anderswo zitiert werden, dann ist das ein »Beweis« dafür, dass diese Zeitschrift nur gute Artikel veröffentlicht. Jede Zeitschrift bekommt als qualitative Messgröße einen so genannten »Impact-Factor« (Einflussfaktor). Jede Publikation eines jungen Forschers wird nun mit diesem Impact-Factor multipliziert. Nun zählt man die so gewichteten Publikationskennzahlen eines Forschers zusammen und bescheinigt den »persönlichen Wert« des Forschers quantitativ durch »Impact-Points«. Der spielt heute bei Bewerbungen eine wichtige Rolle. Außerdem schaut man nach, wie oft die Publikationen eines jungen Wissenschaftlers zitiert wurden. Die beste Quelle dafür ist das »Web of Science«, wofür Sie aber ein Passwort brauchen. Google bietet diesen Service als »Google Scholar« an. Dort können Sie einen Namen eingeben und erhalten alle Arbeiten dieser Person mit deren Zitierhäufigkeit angezeigt.

Diese Messungen, die heute ein wichtiger oder der entscheidende Bewertungsfaktor für einen Wissenschaftler sind, können mich persönlich fast auf die Palme treiben. Sie sind so ungenau und außerdem so leicht manipulierbar! Man kann sich selbst zitieren oder mit anderen vereinbaren, sich gegenseitig zu zitieren! Man schreibt Arbeiten in neuen Zeitschriften, die jede noch so schlechte Arbeit drucken und zitiert dort irre viel! Man schreibt Übersichtsarbeiten ohne Neuwert, die dann als Übersicht oft zitiert werden. Man baut in eine gute Arbeit einen Fehler ein, der dann unter Zitierung überall richtig gestellt wird. Wissenschaft bekommt dadurch so ein wenig den Touch vom Radsport, bei dem alle dopen. Die Wissenschaftler müssen jetzt also nicht nur gut forschen und alles publizieren – sie müssen sich taktisch ausgeklügelt verhalten, damit sie zu guten Impact-Factors et cetera. kommen. Und dann kommen noch skurrile Sonderfaktoren dazu. Früher schrieb man immer »G. Dueck« als Verfasser, nicht »Gunter Dueck«, da wird es schon doppeldeutiger. Was passiert, wenn Sie bei Google Scholar nach »Hans Schmidt« suchen? Was passiert mit Ihnen, wenn Sie unter Namensänderung heiraten?

Ich selbst habe meine meistzitierte Arbeit (die ist jetzt bei rund 900 Zitationen, Koautor ist Tobias Scheuer) einfach beim Journal of Computational Physics eingereicht, weil wir damals bei IBM dachten, da seien die meisten interessierten Leser zu erreichen. Wir haben an Leser gedacht!!! Es kann im Extremfall sein, dass ich meine Karriere dadurch ruiniere! Ich muss natürlich eine Zeitschrift suchen, die erstens meine Arbeit annimmt und die zweitens unter allen solchen Zeitschriften den höchsten Impact-Factor hat. Da ich das damals nicht beachtet habe, werde ich heute bestimmt eine lausige Kennzahl als Forscher haben. Ich bin übrigens erstaunt, dass meine meistzitierte Arbeit schon bei 909 Zitationen ist. Wie kann das sein? Sie erschien 1990 und lag lange, lange Jahre bei 100 bis 200 Zitationen – da muss doch eine Inflation stattfinden oder eine Zitationsblase entstanden sein, oder? Noch ein anderes Argument: Ich schreibe seit 13 Jahren alle zwei Monate eine lange Kolumne im Informatik-Spektrum, der Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft für Informatik. Laut einer Marktforschungsumfrage wird meine Kolumne von durchschnittlich 8 000 Lesern tatsächlich gelesen (bei einer Auflage um die 25 000). Das sind sehr viele! Aber das Informatik-Spektrum ist nicht für Impact-Points angemeldet. Ich gehe deshalb punktemäßig leer aus. Ich verkrafte das, ich bin ja habilitiert. Aber jüngere Forscher wollen nicht mehr im Informatik-Spektrum publizieren. Zwar würden ihre Artikel weithin gelesen, aber leider gibt es keine Punkte. Kein Handschlag mehr ohne Punkte! Das üben die jungen Leute heute schon bis zum Bachelor im Studium, wo es auch »nur« um Punkte geht.

Mit alledem will ich sagen, dass Forschungspunkte für die Bewerbungen finster ernst und exzessiv bedeutend geworden sind. Jeder steht weltweit mit jedem anderen im harten Vergleichswettbewerb. Die Kennzahlen sind leider noch so schlecht und so sehr manipulierbar, dass jeder junge Mensch ein sorgfältiges Publikationsmanagement und Zitationsnetworking betreiben sollte. »Nur noch Impact-Factors im Kopf!« Denn mit den Impact-Factors steht und fällt seine Karriere.

Meine eigene meistzitierte Arbeit bezieht sich auf ein mathematisches Optimierungsverfahren, mit dem man großartige Verbesserungen bei Tourenplanungen, Flugpersonaleinsatz oder dem Verlegen von Drähten auf Chips erzielen kann. Sie gibt mir eine gute Kennzahl als Forscher. Aber das, was darin steht, kann doch offensichtlich angewendet werden! Es liegt nahe, nicht nur die paar Seiten Algorithmus zu publizieren, sondern das Verfahren wirklich einmal an echten Problemen des Alltags auszuprobieren und der Menschheit damit eine echte und wertvolle Innovation zu bescheren. Das haben wir bei IBM gemacht, es hat einige Jahre Arbeit gekostet. Hätten wir uns das als Forscher an der Universität leisten dürfen? Ein paar Jahre »ohne jeden Impact«?

Meine Arbeitsgruppe im Wissenschaftlichen Zentrum der IBM hat damals angefangen, für die wertvollen Optimierungsergebnisse von Kundenunternehmen Geld zu verlangen. Wir schafften es bis zu mehreren Millionen Umsatz im Jahr. Das wurde in der Universität fast übel genommen (»Die machen jetzt keine Wissenschaft mehr«), und es wurde sogar in der internen IBM-Forschung mit leisem Unmut bedacht: »Gunter, es ist ja okay, Geld zu nehmen, und wenn’s dich freut, freut’s mich auch. Aber das wird Kreise ziehen. Sie werden von uns anderen Wissenschaftlern auch verlangen, Geld zu verdienen, das können wir mit unseren viel zu theoretischen Forschungen gar nicht – und ehrlich: Das wollen wir auch nicht, aber wir dürfen es dann nie offen vertreten. Wir sind Forscher, keine Unternehmer. Wir wollen hier in Ruhe denken, nicht wie du in der ganzen Welt rumsausen und verkaufen, verhandeln und nachts im Hotel arbeiten. Wir haben uns schließlich an ein wissenschaftliches Zentrum beworben. Wir wollen unseren Lebensplan nicht verändern.«

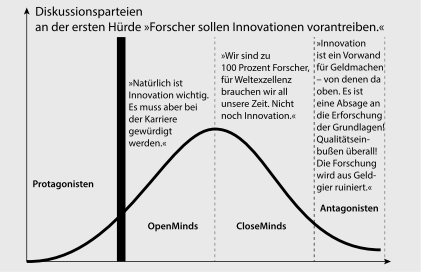

Ich illustriere die Argumentationen nochmals in Kurzform:

Resistenzen im Wissenschaftlercharakter

Wissenschaftler sind von ihrem Verhalten her und in ihrer eigenen Vorstellung keine Innovatoren. Die typische Psyche eines antreibenden Innovators ist eine andere als die eines bedächtigen Forschers. Ich möchte das an einem gängigen psychologischen Modell erhellen.

Kennen Sie das schöne Vorstellungsbild von Leithammeln und damit assoziierten Hierarchien bei Tieren? Tierrudel werden von Leittieren angeführt, das sind oft Männchen (Stiere, Silberrücken-Gorillas) oder Paare (Pferdeantilopen) oder bei manchen Arten Weibchen (Mufflons). Beim Menschen gibt es alle drei Varianten, aber in schiefer Verteilung zum Mann hin. Das Studium der Rangordnungen bei Tieren untereinander hat zu einer fruchtbaren Begriffsbildung beim Managementtraining oder beim Teambuilding geführt. Lässt sich aus dem natürlichen Verhalten von Tieren etwas über das optimale Veranstalten von Meetings lernen? Man unterscheidet in der Gruppendynamik:

- Alpha-Tiere wie Leittiere,

- Beta-Tiere wie »Berater« oder »Wesire neben dem Kalifen«,

- Gamma-Tiere, die die arbeitsame Masse darstellen,

- Omegas (von Alpha bis Omega), die das revolutionäre Gegenelement bilden.

Es gibt viele unterschiedliche Beschreibungen dieser vier Sorten, jede hat ja ihre zwei Seiten. Alpha-Tiere sind eben oft grausam, Beta-Tiere Besserwisser, Gamma-Tiere nur träge Masse und Omegas oft Querulanten und Nörgler. Ich diskutiere das hier einmal nicht aus. Ich will ja nur die Wissenschaftler einordnen.

Alpha-Tiere (stabile Macht) sind Anführer. Sie stehen im Mittelpunkt und haben die »Power«. Sie geben Ziele vor, verteilen die Arbeit, machen Mut und haben im Idealfall Charisma. Es gibt verschiedene Versionen, mehr technokratische oder auch beschützende. Es gibt Caesaren und Macher. Alpha-Tiere repräsentieren die Werte und die Kultur des Ganzen nach innen und außen, man denke an Chefs politischer Parteien, die ihre Macht verlieren, wenn sie hierbei versagen.

Beta-Tiere (grundsolide Vernunft) sind mehr auf Erreichen der Ziele aus (»Achievement«, nicht »Power«). Sie beraten als Experten, bleiben der (und ihrer) Sache treu, wollen ihre Erkenntnisse einbringen und sind im Idealfall weise. Sie schlichten den Streit, beruhigen hinter dem Alpha-Tier alle anderen und suchen Lösungen, für die sie lange nachdenken. Eine Bundeskanzlerin ist typischerweise Alpha-Tier, ein Bundespräsident im Normalfall ein Beta-Tier. (Die derzeitige Frau Merkel benimmt sich oft wie ein Beta-Tier, was dann übelgenommen wird; der derzeitige Joachim Gauck hat Alpha-Tierseiten, die man fürchtet und dann auch übelnimmt.)

Gamma-Tiere (gedeihliches Miteinander) sind normale Mitarbeiter, die genau die Rolle ausfüllen, die ihnen aufgetragen worden ist. Sie halten Ordnung, sind fröhlicher Stimmung, helfen aus und sind »Kumpel«. Das heißt nicht, dass sie völlig unscheinbar sein müssen. Bud Spencer ist in den Filmen eher so ein gutmütiges Gamma-Tier, das den Schwachen durch Verprügeln von Unmengen von Bösewichten hilft. Er ist der Allerstärkste, aber kein Anführer. Und die beste Mutter von allen ist oft Gamma-Tier …

Das Omega-Tier (Veränderung) hat eine eigene Meinung, kritisiert offen und scheut keine Konfrontation. Es würde am liebsten alles revolutionär verändern und kann darüber natürlich eigentlich nur mit dem Alpha-Tier persönlich vernünftig reden. Dieser notwendige Anspruch, ausschließlich mit dem Chef selbst sprechen zu wollen, wird als Anmaßung verstanden. Die Umgebung des Chefs fürchtet Verwicklungen, weil das Omega den offenen Widerspruch ganz da oben wagt. Ein konstruktives Omega, das trotz aller Meinungsverschiedenheit mit dem Alpha-Tier klarkommt, kann segensreich wirken. Ein Omega, das auf zu viel (zu harten oder sehr berechtigten) Widerstand trifft, ist versucht, »zu toben«. Dann kann es leicht auf alle anderen destruktiv wirken, und seine Position wird schwierig. Omegas können viel bewegen, sie können das Richtige ansprechen, sie können als »Hofnarr« beliebt sein oder auch als extreme Querdenker kritisch beäugt werden. Im Gegensatz zum Alpha-Tier repräsentieren die Omegas eben nicht genau die Werte des Ganzen, sondern sie wollen andere Werte – sie stellen vieles infrage. Das ist ein Drahtseilakt, der immer nur eine feine Trennlinie zwischen Fruchtbarkeit der Veränderung oder echtem Krach kennt.

(Anmerkung: Hier verwende ich das Omega-Verständnis der Gruppendynamik, nicht das der Biologen, die das Omega als schwächstes Tier ansehen, es gibt auch Versionen, wo das Omega mit dem »Sündenbock« gleichgesetzt wird.)

Sie haben sicher schon bemerkt, worauf ich hinauswill: Wissenschaftler sind großenteils Beta-Typen, und zwar nicht nur als Individuen – auch ihr gesamtes Selbstverständnis gründet darauf. Sie möchten am liebsten von den Herrschenden um Rat gebeten werden, wie die Welt bestmöglich zu gestalten wäre. Im »Rat der Weisen« zu sitzen – das ist ein Traum! Ein Alpha-Tier müsste kommen, sich Rat vom Beta-Tier einholen und dann all den Gamma-Tieren die Umsetzung des Rates befehlen. Das Beta-Tier als solches arbeitet nicht selbst wie ein Gamma, das ist sein eigenes Verständnis. Beta-Typen sagen doch nur, wie alles prinzipiell zu gehen hat und wohin sich am besten alles bewegen sollte. Sie wissen, wie es geht! Die Alpha-Typen dagegen setzen alles durch und setzen alles um. Zwischen den Alphatypen und den Beta-Typen klafft ein riesiger Unterschied: Alpha-Typen ringen um Macht über Menschen! Beta-Typen aber möchten die Deutungshoheit über alles Objektive, sie sind Herrscher im Raum des Wissens. Alphas und Betas sind Kaiser ganz verschiedener Reiche. Deshalb sind Beta-Typen oder Wissenschaftler in der Rolle des Machtausübenden meist ein glatter Ausfall. Sie mögen nicht befehlen und Härten gegen Menschen begehen, während für die Alpha-Typen das ungenierte Befehlen eine Lust ist.

Omegas möchten verändern, nicht unbedingt herrschen. Sie wollen die Welt auf einem anderen Weg sehen und sie konfrontieren die Alpha-Typen mit harten Forderungen. Sie sind kreativ, unkonventionell und neugierig, oft intelligent und wach …

Und in diesem Buch über Innovationen müssen wir eigentlich folgerichtig fragen, wer eigentlich der beste Innovator wäre. Ein Omega als Entrepreneur – das ist vorstellbar. Ein Alpha-Typ auch. Ein Beta-Typ? Kaum, er packt wahrscheinlich nicht konkret genug an. Ich selbst bin irgendwie schon immer ein Beta-Typ gewesen. Das hat sich bei mir im Laufe meiner Neugeschäftsentwicklung rund ums Optimieren von Abläufen aller Art geändert. Ich hatte einen Plan für ein ganz neues Geschäft, und alle fanden die Idee gut! Sie waren aber aus den verschiedensten Gründen dagegen, dass wir den Plan wirklich umsetzen! Darüber bin ich immer mehr und mehr in den Omega-Bereich hineingewachsen und habe schließlich in meinen ersten Büchern Fundamentalkritik an den Bildungs- und Managementsystemen geübt. Ich wurde überall als Querdenker herumgereicht, als »Wild Duck« (amerikanisch für Querdenker). Ich erfuhr selbst, dass Innovation ja Wandel und Veränderung für andere bedeutet, die mich dann durch ihre Close-Mind-Brille als Feind ansehen und auch persönlich bekämpfen. Da ich irgendwann wirklich umsetzen wollte, was ich theoretisch wusste, musste ich widerwillig die Last der Omega-Rolle auf mich nehmen. Ich bin aber ein originales natives Beta-Tier, ehrlich, auch wenn Sie das von außen anders sehen. Ich bin immer noch dünnhäutig, scheue mich vor den für Innovationen nötigen Kleinkriegen und sacke oft am Abend erschöpft zusammen. Ich will nur als Beta-Typ nicht immer vergeblich warten, bis mich einmal jemand da oben fragt!

Ich habe auch gelernt! Ich habe in den letzten Jahren immer darauf geachtet, dass ich in meinem engeren Team ein Alpha-Tier habe, das die Härten beziehungsweise die Machtausübung für mich übernimmt. Dann geht’s! Als Chef eines Alpha-Tiers komme ich durch. Ich sage, was zu tun ist, das Alpha-Tier setzt es um. Dafür wird es irgendwann über mich hinaus befördert, das ist klar, aber so lange klappt alles wunderbar.

Wissenschaftler können nicht so leicht Alpha-Tiere zum Anführen finden, weil fast alle Wissenschaftler an der Universität Beta-Typen sind. Alle wissen richtig gut Bescheid! Alle könnten jemanden gebrauchen, der das umsetzt, was sie wissen, und wozu sie selbst zu wenig Durchschlagskraft haben. Wissenschaftler wollen eigentlich nicht gerne an etwas arbeiten, was keine Impact-Points gibt, aber sie können es als Beta selbst dann nicht, wenn sie es wollten. Noch schlimmer: Wer wirkliche Innovationen in den Markt bringen will, braucht auch normal arbeitende Ingenieure für die Produktion und Programmierer für die Software, also brave Gamma-Typen, die alle Aufgaben sauber erledigen. Solche Menschen sind aber an den Forschungseinrichtungen gar nicht vorgesehen. Dort sollen ja alle forschen und berühmte Beta-Typen werden. Ein Gamma erledigt nur seine Arbeit, ganz ohne die Aspiration einer steilen Professorenkarriere!

Mein Fazit: Psychologisch gesehen gedeihen vorrangig Beta-Typen in der Forschung, also unter den Publikationsanforderungen und unter den Bedingungen für eine Forscherkarriere. Macht über Menschen spielt an der Universität kaum eine Rolle. Wer Machtrangeleien anfängt, wird als fehl am Platze angesehen und nur stöhnend toleriert. Gammas braucht die Forschung per se nicht, hat sie also nicht, muss sie aber haben, wenn es um die Umsetzung von größeren Ideen zu Innovationen geht. Man kann ein Auto allein erfinden, aber nicht wirklich allein bauen. Bill Gates hat Windows erfunden, aber Windows 95 nicht allein programmiert. Omegas unter den Wissenschaftlern wollen radikal Neues, werden aber tendenziell nicht so oft zitiert, weil sie allein arbeiten und von den anderen im Mainstream nicht wahrgenommen werden …

Forschungseinrichtungen und Einzelwissenschaftler haben wissenschaftliche Zielsetzungen und eine entsprechende psychologische Lage, unter denen die konkrete Innovation nach einer Idee nur schlecht gedeihen kann. Es bleibt am Ende immer nur beim ruhmreichen Erfinden für Impact-Points. Wenn eine Idee also nicht »Impact-Point«-fähig gemacht werden kann, wird sie von Forschern auch nicht weiter verfolgt.

Die Resistenz der Forscher gegen »normale Arbeit«

Wie gesagt: Fast alle Wissenschaftler sehen ihre Arbeit beendet, wenn sie eine neue Idee anhand eines Prototypen auf einer Messe oder eines Innovationsworkshops vorzeigen können. »So geht es im Prinzip! Seht her!« Stellen Sie sich vor, jemand hat das erste Navi entworfen (damit haben wir uns in den 90er Jahren bei IBM befasst). Das Programm läuft auf einem Großrechner, weil der gerade für die Forscher zur Verfügung stand. Die Forscher haben für den Prototypen nicht die allerbeste digitale Straßenkarte verwendet – die war billiger und leichter einzubauen. Aber das Programm funktioniert im Prinzip gut! Man zeigt es den OpenMinds. Die sagen: »Kann man die Tourenplanung bei uns in das SAP integrieren?« Nein. »Läuft das Programm nur auf Großrechnern oder schon auf PCs?« Noch nicht. »Geht es mit einer besseren Straßenkarte?« Im Prinzip ja, es müsste nur alles umprogrammiert werden. »Geht es auch im Ausland?« Nein. »Wenn wir das kaufen – ist es garantiert, dass das Forschungszentrum einen Telefonservice aufbaut und Fehler innerhalb von einer Woche behebt, außerdem drei Jahre Garantie gibt und sicherstellt, dass das Programm noch zehn Jahre weitergepflegt und ausgebaut wird? Kostet es mehr als 1 000 Euro? Sind die Menus in den gängigen Sprachen angelegt?«

So sieht ungefähr das erste Fünftel der Fragen aus. Wenn Sie sich diese Fragen einfach mal durch den Kopf gehen lassen, kommen Sie zu dem Ergebnis, dass sie sehr berechtigt sind. »Irgendwann sollte man das einbauen.« Aber die Kunden wollen alles sofort haben! Sonst können sie mit einem Programm nicht so wirklich arbeiten. Man kann die Anforderungen, die sich in den Erkundigungen ankündigen, auch so zusammenfassen: »Haben Sie aus Ihrer Idee schon ein vernünftiges, professionelles Unternehmen mit einen richtigen Produkt, mit Verkauf, Beratung, Finanzierung und Service gegründet?«

Das haben die Forscher natürlich nicht! Sie haben so sorgfältig über den Prototypen nachgedacht, sie sind so stolz und so unkundig über die reale Welt des Kunden, dass sie deren berechtigte Fragen als obsessive Dauermäkelei empfinden. Zwei Dinge werden fast nie richtig verstanden:

- Um aus einem Prototypen ein Produkt mit Wartung, Service und Weiterentwicklung zu machen, muss man erheblich investieren und lange Zeit normal hart arbeiten (nicht forschen – arbeiten).

- Die zusätzliche Arbeit am Prototypen, also das Einbauen aller Kundenanforderungen, ist absolut keine wissenschaftliche Arbeit – sie ist im Sinne der Forschung »nur« normale Berufsarbeit, die keinerlei typische Karrierepunkte verschafft und auch kaum zu Publikationen mit Impact-Points taugt.

Es gibt Schätzungen. Der bekannte Unternehmer August-Wilhelm Scheer (IDS-Scheer, Toolsets und Software im SAP-nahen Bereich) hat in vielen Vorträgen berichtet, wie er Prototypen aus der Forschung zu Innovationen führte. Immer wieder sagt er, dass er sich vorrechnen lässt, wie viel Personalkosten die jeweilige Prototypentwicklung, von Anfang an gerechnet, gekostet hat. Dann weiß er aus Erfahrung, dass er das Sieben- bis Elffache dieses Geldbetrags zusätzlich hineinstecken muss, um daraus etwas am Markt Verkaufbares zu formen. Oder einfacher – ganz grob: Die Innovation kostet zehnmal mehr als der Weg bis zum Prototypen. Das ist die Erfahrung bei Software. Wer zum Beispiel eine Wirkung im medizinischen Bereich entdeckt, braucht ja in der Folge irrsinnig viel Geld, bis das endlich zugelassene Medikament in der Apotheke verkauft werden kann.

Wer den Weg vom Prototypen zur Innovation einschlagen will, muss also im Prinzip ein Unternehmen dafür gründen, das entwickelt, produziert, vermarktet, Service bietet und verkauft. Ein Forschungszentrum kann so etwas gar nicht leisten, denn nach der Prototyperstellung haben nun 90 Prozent oder mehr aller Arbeiten nichts mehr mit »Ideen« und Wissenschaft zu tun. Sie sind im Sinne der Wissenschaft »nur normale Arbeit« und aus der oft arroganten Sicht des Wissenschaftlers »triviale Arbeiten« oder »niedrige Arbeiten«. Die will er selbst nicht auf sich nehmen. Und – wie gesagt – seine Forscherkarriere leidet eher, wenn er diese nichtwissenschaftlichen Arbeiten selbst erledigt.

Das Management der Forschungseinrichtungen und die staatlichen Förderstellen wollen diese Richtzahl (»Es kostet mindestens das Zehnfache bis zum Produkt«) in der Regel nicht zur Kenntnis nehmen. Sie verlangen einfach, dass die großzügigen Forschungsgelder allein schon zu fertigen Innovationen führen. Die Professoren versuchen ihr Bestes, das Unmögliche wahr zu machen. Sie beschäftigen eine Vielzahl von Doktoranden (»Forscher«), die aber den Großteil ihrer Zeit gar nicht an der Doktorarbeit sitzen, sondern Verfahren entwickeln und die Prototypen mit der Zeit zu Innovationen ausbauen. Teure Wissenschaftler arbeiten dann ganz normal an der Produktentwicklung, weil kein Geld für normale Mitarbeiter da ist. Viele Doktoranden stehen im Labor oder entwickeln Software, sie haben kaum mit Wissenschaft zu tun. Die Zeiten für das Anfertigen von Dissertationen werden endlos lang. Die Karriere eines Wissenschaftlers beginnt wegen der Beteiligung an Routinearbeiten denkbar schlecht. Er hätte so viel Spaß an der Wissenschaft, muss aber so lange praktisch und wissenschaftsfrei für einen Professor schuften. Wird er unter diesen Umständen Innovationen lieben können? Wahrscheinlich nicht, er stürzt sich wahrscheinlich sofort auf die reine Forschung, sobald seine Knechtschaft mit der Doktorprüfung beendet ist.

Oder, in den psychologischen Vorstellungen des vorigen Abschnitts beschrieben: Hoffnungsvolle Beta-Typen werden jahrelang als normale Facharbeiter, Laboranten oder Programmierer missbraucht. Drei Jahre Gamma vorweg als Eintrittsgeld? Ist das ein guter Entwicklungsplan für die Hoffnungsträger?

Die Wissenschaftler wollen so etwas wie Professoren werden, sollen aber gleichzeitig Innovatoren sein, ohne dass sie das Geld, die Unternehmensstrukturen und die Mitarbeiter dafür bekommen. Sie sollen alles »irgendwie selbst schnitzen«. Das geht gar nicht und deshalb scheitert fast alles. Es ist so leicht zu rufen: »Raus aus dem Elfenbeinturm, ihr Wissenschaftler!« Das ist sehr berechtigt, aber bitte, wohin außerhalb des Turms sollen die Forscher denn gehen? Überhaupt alle Wissenschaftler, die in den USA gearbeitet haben, schaudern anschließend über die Laborbedingungen in Deutschland und kommen nicht gerne zurück. Hierzulande sieht man nur, »dass die Förderung in den USA üppiger ausfällt«. Das hat aber weniger mit Geld zu tun, auch wenn man dies hier in Deutschland denkt. »Drüben in den USA« wird Innovation besser verstanden, insbesondere der Riesenunterschied zwischen dem Prototypen in der Universität und dem Produkt am Markt. Deshalb ist Deutschland das Land der Denker und der Ideen, die USA sind mehr das Land der Innovationen. Das wird allgemein bemerkt und stets bedauert – es bleibt aber bei verwunderten Tränen.

Die Realitätsferne der Forscher

Neue Produkte oder Services treffen auf eine noch unvorbereitete Welt. Viele Menschen schauen sich alles an, überlegen kurz und schütteln den Kopf. »Zu viele Probleme, zu wenig Vorteile.« Neue Produkte gehen oft »an der Realität vorbei«, sie sind zu unpraktisch und nicht genug durchdacht. Viele sensationelle Küchenwerkzeuge sind auf den ersten Blick sehr nützlich, dann aber muss man sie nach dem Gebrauch länger reinigen als vorher Zeit gespart wurde – und wer öfter solche Wunderprodukte gekauft hat, findet sehr bald keinen Stellplatz mehr für Neues. Es gibt zwei bekannte Fehler bei der Produktentwicklung:

- Das Neue ist nahezu unbrauchbar, weil es bei der Nutzung zu viele Probleme gibt, die der Entwickler nicht bedacht hat.

- Das Neue ist derart durchdacht, dass es sehr teuer ist und zu viele Anwendungsmöglichkeiten hat, »die kein Mensch versteht« (»Diese winzige Digitalkamera hat 230 Motivprogramme für jeden speziellen Anlass, geben Sie einfach die auswendig gelernte dreistellige Ziffer ein«) oder dass es erst dann auf den Markt kommt, wenn alle Leute schon ein einfaches Produkt nutzen, also Jahre zu spät.

Ein Produkt kann also mit zu wenig Realitätssinn oder mit zu viel davon entwickelt werden. Heute, wo es alle Unternehmen sehr eilig haben und jede Minute auf die Uhr schauen und nach Fortschritten fragen, kommt eher der erste Fall vor. In der Regel ist das Produkt nicht gut genug durchdacht.

Ich erwähnte schon, dass wir in meiner Abteilung eine Tourenplanungssoftware entwickelten. Wir konnten dafür ein paar Kunden gewinnen, die mit uns arbeiten wollten. Wir gingen also mit einer Software in den Testbetrieb. Die Software verlangt die Information, welche Pakete der Ablieferungsdienst wohin bringen soll und welche Lastwagen dafür zur Verfügung stehen. Dann berechnet das Programm, welches Paket wann und wo in welcher Reihenfolge geliefert wird. Also los! Zuerst berechneten wir das Abholen von Milch bei den Bauern. Leider brauchte die Molkerei sehr viel mehr Zeit für die Touren, als wir berechnet hatten. Grund: Die Navi-Adresse der Bauernhöfe in Mecklenburg-Vorpommern liegt an der Landstraße! Aber in Wirklichkeit muss das Milchfahrzeug noch eine längere, wunderschöne Allee bis zum Hof fahren. Wir mussten die digitale Straßenkarte von Hand umändern. Der nächste Fall: Wir probierten, Wein abzuholen. Da stellte sich heraus, dass größere Fahrzeuge in den engen Moseldörfern steckenbleiben, weil sie nicht gut wenden können. Dann verteilten wir Tageszeitungen an Kioske. Zeitungen sind so furchtbar schwer, dass der Lastwagen nur halbhoch beladen werden darf. Unsere optimalen Touren waren dann aber sehr viel schlechter als die, die unser Anwender tatsächlich fuhr! Grund: Die Transportfirma belud den Lkw einfach mit viel mehr Zeitungen, als erlaubt war! Sie fuhren mit der Überladung vorsichtig zuerst zum Hauptbahnhof, luden richtig viel ab – dann stimmte es wieder. Wir berechneten das Verteilen von neuen Möbeln. Die Möbelspedition bezahlte den Fahrern als Prämie etwa 1 Prozent des Wertes für die ausgelieferten Möbel. Unsere Touren ergaben einen Krieg unter den Mitarbeitern. Es stellte sich heraus, dass manche so schlau waren, es hinzubekommen, nur Sessel auszuliefern! Und die anderen mussten zum Beispiel Schränke aufbauen. Da Sessel viel, viel schneller hinzustellen sind, als man Schränke aufbauen kann, bekommen »Hinsteller« im Endeffekt viel mehr Prämie als »Aufbauer«! Unser Computer wusste nicht, dass das irgendwie geheim abgemacht war und berechnete stur das Optimum. Das führte zum Eklat. Noch ein Beispiel: Wir optimierten die Bierauslieferung an Gaststätten, die bei der Brauerei Fässer bestellt hatten. Das ist nicht einfach, weil manche Fässer so schwer sind und manche Gaststätten so verwinkelt hinterhöfig, dass dann ein Beifahrer erforderlich ist. Bei anderen Gaststätten aber reicht der Fahrer allein völlig aus. Wie plant man nun die Auslieferung? Es stellte sich schnell heraus, dass man gar keine Tourenplanung braucht, weil die meiste Zeit beim Ausliefern für das Kassieren des Gelds gebraucht wird – das bisschen Fahrzeit ist dann egal. Wir mussten nämlich lernen, dass Bierfässer immer in bar bezahlt werden müssen. Das wussten wir nicht. Warum in bar? Weil »die Hälfte der Gaststätten dauernd den Besitzer wechselt«. Verstanden. Aber warum dauert die Bargeldübergabe so lange? Sie verhandeln zu oft. »Bitte, ein Fass, nur ein einziges Fass, doch einmal auf Kredit!« Ja, und dann gibt es einzelne Fahrer, die der Hund mag, während er andere Fahrer »beißt«, also nicht hereinlässt. Und es gibt Fahrer, denen Kunden so sehr vertrauen, dass er die Schlüssel zum Laden bekommt. Dann kann dieser Fahrer (und nur dieser) die Tour schon vor Ladenöffnung beginnen …

So – jetzt habe ich Sie mit Problemen »zugetextet«, damit Sie eine schwache Ahnung bekommen, was alles passiert, wenn man »bloß« ein paar Aufträge auf Lastwagen verteilen soll. Eine einfache Software geht dann komplett »an der Realität vorbei«. Wir mussten erst ermitteln, bei welchen Kunden oder Problemstellungen unsere Software überhaupt brauchbar war. Das war eine harte, aber sehr interessante Lehrzeit.

Wenn wir an einer Universität gearbeitet hätten – woher hätten wir alles das erfahren können? Woher bekommt ein Forscher an einem Institut einer Universität diese tiefe Einsicht in die Realität? Sie wird ihm nur zuteil, wenn er sich, wie wir damals, sehr unternehmerisch mitten ins Leben stürzt. So weit gehen die meisten Wissenschaftler aber nicht. In der Regel zeigen sie ihre Software auf einer Messe. Da aber ist die Realität nicht! Die Kunden, die zuerst mit uns über unsere Tourenplanung redeten, wussten selbst gar nichts von den Lastwagenstaus vor dem Innenstadtkaufhaus, von Fußgängerzonenverkehrsbeschränkungen, von bissigen Hunden und dem Wunsch aller Lkw-Fahrer, dass sich alle Touren zur Mittagszeit »zufällig« an »Uschis Frikadellenschmiede« treffen. Die Messekunden stehen ja auch nicht in der Realität! Das erwarten sie selbstverständlich vom Innovator, warum sonst sollten sie sich beraten lassen? Und so kommt es, dass auf den Messen lauter Parteien von fast Ahnungslosen miteinander über sehr einfache Weltmodelle sprechen. »Diese Software spart 15 Prozent Benzin.« – »Aha, und wenn der Benzinpreis steigt, spare ich mehr. Toll!«

Theoretisch liest es sich so einfach, wann sich Kunden einer Innovation gegenüber aufgeschlossen zeigen:

- Das Neue muss insgesamt vorteilhaft sein – schöner, billiger, nützlicher und so weiter.

- Es muss kompatibel sein, sich also ins Bisherige einfügen können.

- Es soll einfach sein – zu bedienen, zu verstehen, zu reinigen, zu nutzen und so weiter.

- Es muss leicht auszuprobieren sein. (Das ist bei einer neuen Teesorte so, nicht aber bei einer neuen Fußbodenheizung.)

- Der Erfolg des Neuen sollte sichtbar sein (dann verbreitet sich eine Innovation sehr schnell, zum Beispiel, wenn die Wäsche urplötzlich um starke 21 Prozent weißer ist – Sie kennen sich da aus, denke ich).

Viele Erfinder sind schon glücklich, wenn das Neue nur ein paar Vorteile bringt. Um das Neue aber kompatibel zu machen, müssen sie viel von der Realität (nicht zu viel) verstehen. Um etwas einfach zu entwickeln, muss man sehr viele Nutzer, Kunden und Menschen kennen und ihren Wunsch nach Einfachheit warmherzig schätzen. Und was ist der Erfolg des Neuen? »Das Sparpotenzial!«, jubelt der Controller. »Aber ich muss damit arbeiten!«, schimpft der Fuhrparkleiter. Die Theorie ist da viel zu naiv. Die Realität kennt kaum jemand. Und letztlich muss der Innovator (wer sonst?) dieses erfolgreiche günstige Maß an Realität kennen, sonst scheitert er wohl. Für Wissenschaftler ist es unendlich schwer, sich dieses Reale »da draußen anzueignen«. Damit Sie das besser verstehen, habe ich die vielen Extras bei der Tourenplanung aufgezählt. Wer weiß das alles? Woher bekommt man diese Erfahrung?

Ganz klar: Durch eigenes Handanlegen ohne jede Aussicht auf wissenschaftliche Meriten.

Damit habe ich erklärt, dass es sehr schwer ist, das Neue vernünftig mitten in die Realität hineinzusetzen. Es bedeutet viel Arbeit und ist nicht wissenschaftlich. Damit haben wir aber nur verstanden, dass die Realitätsferne dann ein Innovationshindernis ist, wenn man sie wirklich erkannt hat und beseitigen will. Jetzt kommt das echte Problem:

In der Regel glauben Forscher, dass sie bereits genug von der Realität wissen. Deshalb sind die Protagonisten einer neuen Welle auch immer so furchtbar sicher, dass sich die Welt sofort ändern muss. Besonders Wissenschaftler und Tüftler sind ungehalten über unsere Fragen:

- »Ist es besser?« – »Langfristig schon, man muss Geduld haben.« (Haben wir normalen Menschen ja nicht.)

- »Ist es kompatibel?« – »Das Alte wird ganz wegkommen, das Neue muss deshalb nicht kompatibel sein. Ihr müsst alle nur vollkommen umdenken.«

- »Ist es einfach?« – »Ich arbeite damit schon lange. Ich selbst kann es jetzt sehr leicht bedienen, man muss nur die noch vorhandenen kleinen Macken kennen.«

- »Ist es leicht auszuprobieren?« – »Ja.« – »Muss ich dazu programmieren können?« – »Ja, natürlich, können Sie das etwa nicht?«

- »Sieht man den Erfolg?« – »Implizit schon.«

In solchen Kurzdialogen spiegelt sich immer dasselbe wider, nämlich das Chasma der Innovation, hier zwischen dem Erfinder und den OpenMinds. Die Erfinder sehen und verstehen die Innovationshindernisse nicht. Sie hören nicht zu, wenn man sie mit ihnen diskutieren will. Sie sind meist ärgerlich, weil wir als Kunden den Bewusstseinswandel, den sie für erforderlich halten, nicht mitmachen wollen. Sie können sich einfach nicht erklären, warum Menschen fast reflexartig negativ auf Neues reagieren.

Der Begriff des Elfenbeinturms ist ein Gleichnis für die Reinheit und die Unberührtheit des wissenschaftlichen Arbeitens. Hier wird an den heiligen Prinzipien und an der klaren Wahrheit geforscht, die nicht durch das bunte Leben da draußen getrübt wird. Wer aus dem Elfenbeinturm hinausschaut, erblickt die Welt inmitten von Unreinheit, Unvernunft und Sünde. Von außen gesehen erscheint der Elfenbeinturm wie Realitätsferne. Es ist gut, wenn Wissenschaftler beide Perspektiven verstehen und auch mit beiden Beinen in dieser Welt leben. Oft ist aber der Elfenbeinturm im Kopf des Erfinders. Der fordert dann aus diesem Turm heraus den nötigen Bewusstseinswandel von uns allen, von der Mehrheit der Menschen. Folgen wir? Meistens nicht.

Das Verhältnis der Forscher zu Marketing und Vertrieb

Nachdem ein Wissenschaftler einen Prototyp gebaut hat, der die Idee für eine Innovation gut sichtbar macht, muss er sie »verkaufen gehen«. Er muss jetzt als Protagonist einer Neuerung auftreten, OpenMinds überzeugen und in seinen Bann ziehen. Was tun?

Seine Aufgabe ist nun, das weite Land der anderen Menschen auszukundschaften. Wozu kann man das Neue benutzen? Wie wird es angewendet? Was verstehen die normalen OpenMinds darunter? Welche Gründe haben CloseMinds, sich zu verschließen? Durch das Vorführen seines Prototyps auf Messen oder Erfinderkongressen kann er eine Menge Einsicht erhalten. Daraufhin verbessert der Wissenschaftler seine Idee möglichst schnell, bis irgendwann die OpenMinds finden, sie müssten so etwas kaufen können. Sie hören dann mit dem vielen Fragen auf, ob das, das und das schon mit dem neuen Produkt »geht«. Sie wollen irgendwann wissen, ob es das neue Produkt schon zu kaufen gibt und wie viel es kostet.

Der große Triumph kommt, wenn endlich ein OpenMind (nach ersten Protagonisten) das Produkt zur Probe kauft, ausprobiert und gut findet. Dann ist der erste zufriedene Referenzkunde gewonnen. Das ist ein sicheres Zeichen, dass das Neue Anklang findet. Nun muss sich der Wissenschaftler voll umstellen.

Nach dem ersten zufriedenen Käufer eines Neuen zum normalen Preis geht die Explorationsphase in eine Marketing-»Posaunen«-Phase über. Jetzt wird getrommelt, um viele weitere Neukunden zu gewinnen. Jetzt setzt das Neue zum Sprung über die Schlucht zwischen den Protagonisten und den OpenMinds an.

Wenn sich die Kunden wirklich für einen Prototyp interessieren und fast schon eine Kaufabsicht in den Augen haben, werden die meisten Wissenschaftler sehr nervös. An sich halten sie ihren Prototypen schon fast für ein Produkt (das ist ein Irrtum), aber im Augenblick der ersten Verkaufsanfragen merken Wissenschaftler nun doch, dass ein Prototyp absolut noch kein Serienprodukt ist. Bisher wollten sie mit ihrem Prototyp glänzen und genossen Bewunderung für ihre Vorführung, aber im Augenblick einer echten Preisanfrage eines ernsthaft interessierten Kunden fällt ihnen siedend heiß ein, dass ihr Neues zwar schon »ganz gut« ist, aber noch so sehr »zusammengestöpselt« oder »mit der heißen Nadel gestrickt«, sodass sie es eigentlich in einem so elenden Zustand noch gar nicht an Fremde herausgeben würden. Da käme es nur zu Beschwerden!

Genau jetzt bekommen sie fast Angst, dass plötzlich zehn oder hundert Kunden dastehen könnten, die ihren Prototypen kaufen wollen. Sie geraten in Verlegenheit. Was tun sie denn dann? Sie haben meist noch gar nicht an eine Mengenproduktion oder an eine organisierte Serviceerbringung gedacht. Wer produziert denn? Wer leistet die Services? Gibt es genügend Fachleute? Woher kommen die? Wissenschaftler stellen sich vor, dass es ihnen ähnlich geht wie der Firma Apple, die am Anfang einmal zehn neue iPads für eine Messe gebaut hat, und plötzlich wollen 100 Millionen Leute auch eines. Was macht man dann?

Ich habe das Folgende so oft gehört: »Hey, Gunter, du redest uns um Kopf und Kragen, wenn du das Neue so protzig anpreist. Stell dir vor, sie kaufen es jetzt alle …« – Ich: »Das ist ein Luxusproblem! Habt ihr je gehört oder gesehen, dass plötzlich alle etwas noch Unfertiges kaufen wollen?« – »Aber es kann doch sein.« Ungelogen, diese Dialoge habe ich bei jeder – wirklich bei jeder – Neuerung geführt. Aber noch nie ist es mir passiert, dass die Kunden in Scharen kamen und es vom Fleck weg kaufen wollten. Nein, zuerst passt ein Produkt noch nicht in die Realität der OpenMinds. Sie fragen nach Nutzen, Kompatibilität, Garantien, Preisen und Zusatzfunktionen, die in der Regel noch eingebaut werden müssen.

Der Erfinder zeigt auf Messen stolz sein Neues. Sein Ruhm wird widerhallen. Aber er hat insgeheim Angst, man könnte tatsächlich sofort kaufen wollen, was er zeigt. Er fürchtet sich vor Kunden, solange sein Produkt nicht perfekt ist.

Erfinder versuchen also auf Messen, ihren Ruhm zu mehren. Dazu darf es nicht auffallen, dass noch nicht alles produktreif ist. Außerdem fürchtet er sich vor dem Vorwurf, es sei »noch heiße Luft«. Er stellt also alles möglichst perfekt dar. Damit aber läuft er womöglich Gefahr, dass ein Kunde gleich kaufen will, so denkt er. Und er schwitzt!

Auf den Messen geht der Erfinder natürlich auch ähnliche Stände besuchen. Ihn treibt die berechtigte reale Angst, dass andere Erfinder gleichartige oder gar bessere Produkte entwickelt haben. Er bekommt Herzflattern, wenn er solche findet. Dann fragt er ängstlich, ob »die anderen schon viel weiter sind« und vergleicht mit rotem Kopf, ob er seine eigene Entwicklung im schlimmsten Fall wegwerfen muss. In seinem Unbehagen sieht er nicht, dass es im Grunde genommen gut ist, wenn andere auf ähnliche Ideen kommen, weil das ein Zeichen dafür ist, dass die Welt für die neue Idee reif ist. Wenn man mutterseelenallein auf der Welt eine Idee hat, die kein anderer auch nur annähernd hatte, dann ist es hochwahrscheinlich, dass die OpenMinds den Erfinder für einen Spinner halten.

Erfinder schauen wie gebannt auf andere Erfinder, die ähnliche Ideen haben. Die sind seine Feinde! Die vernichten seine Arbeit! Die spionieren ihn aus und betrügen ihn um sein Werk! Deshalb fixiert sich der vermeintlich bedrohte Erfinder im Denken auf die anderen Protagonisten, nicht auf die OpenMinds. Das aber vernichtet ihn wirklich.

Wenn andere Erfinder Ähnliches anbieten, ist ja nichts verloren. Es gibt ja mehr als eine Brauerei oder eine Suchmaschine. Das Problem ist es doch, die Innovationshürde zum Kunden zu überspringen! Prototypen bauen können noch viele. Nun gilt es, die OpenMinds durch explorierendes Zuhören auszuhorchen. Weil aber der Erfinder Angst vor den anderen Erfindern hat, hört er nicht so sehr seinen späteren Kunden zu, sondern er lässt seine sorgenden Gedanken um sein Werk an sich kreisen. Er beginnt, sich innerlich zu rechtfertigen. »Ich kann das nicht so gut hinbekommen wie die da am Stand des Großkonzerns, die haben bestimmt mehr Geld im Rücken.« Oder: »Ihr Design ist hässlicher, und sie haben auch keinen zweiten Knopf dran wie wir, da sind wir ihnen noch ein paar Wochen voraus. Wir müssen verhindern, dass sie unseren Vorsprung sehen, sie werden sonst bei uns abkupfern.«

Gleichzeitig bekommt der Erfinder auf Messen Besuch von anderen Wissenschaftlern an seinem Stand. Die wollen penibel genau wissen, was es alles so gibt. Sie fragen ihm ein Loch in den Bauch. Sie wollen gar nichts kaufen, absolut nichts, sie wollen nur den allerneuesten Stand erfahren. Sie sind selbst Protagonisten des Neuen und forschen vielleicht auf diesem Gebiet. Wieder erfüllt den Erfinder ein Gemisch von Stolz und Angst. Er will sich vor den anderen Erfindern und Professoren hervortun, will aber andererseits keine Geheimnisse verraten. Alle sollen ihn bewundern, aber nichts abkupfern können. Er ist innerlich um seinen Ruf besorgt und denkt nicht so sehr an das eigentliche Business, das er auf der Messe betreiben sollte.

Ja, was sollte er genau tun? Er muss seine Schaustücke möglichst vielen Protagonisten zeigen, um die Möglichkeiten seiner Erfindung voll auszuloten. Er muss die vielen kleinen Einwände der OpenMinds notieren und später wohlwollend prüfen. Nur so bekommt er ein Gefühl für die Praxistauglichkeit eines späteren Produkts. Er soll sehr genau auf die Worte von CloseMinds hören – sehr genau! CloseMinds kommen gar nicht so häufig auf Messen. Es bietet sich nicht so oft die Gelegenheit, einmal die andere Seite zu hören. Am Anfang einer Entwicklung sind die Protagonisten noch zu sehr unter sich und wundern sich später, wenn sie harsche Kritiken einstecken müssen. Heute wird in der Öffentlichkeit fast ein Krieg um Datenschutzproblematiken bei Facebook geführt. Und da fragt man sich: Ist das den Topmanagern von Facebook denn nicht klar, dass diese Auseinandersetzung irgendwann kommen musste? Jeder beliebige CloseMind hätte sie auf die Problematik der Privatheit der Daten hingewiesen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine fabelhafte Nusscreme erfunden – Nutella. Sie testen sie an Kindern (»Protagonisten«), die sind hell begeistert. Jetzt gehen sie mit Nutella in den Markt und schon weht ein eisiger Wind. »Nutella hat viele Kalorien und ist nicht gut für die Zähne.« So etwas ist aber doch vorhersehbar? Man muss als Erfinder auch die kritischen Stimmen hören, vielleicht gibt es sogar Antagonisten, die seine Erfindung politisch umbringen.

Ich selbst habe so eine Erfahrung schon hinter mir. Ich habe ein Patent angemeldet (über meinen Arbeitgeber IBM), dass Cola-, Blumen- oder Pommes-Frites-Automaten die Preise variieren, je nachdem, wie sie gefüllt sind, welches Wetter herrscht und ob Feiertag ist. Wenn der Blumenautomat abends noch voll ist, verblühen die Blumen. Man muss sie wegwerfen. Dann würde der Automat die Preise senken. Wäre der Cola-Automat bei heißem Sommerwetter fast leer, erhöht er automatisch die Preise. Im Winter dagegen, wenn keiner Cola will, senkt er sie. Okay, darauf habe ich ein Patent angemeldet. Wenige Monate später erschien im Handelsblatt ein ganzseitiger Bericht über diese große Getränke-Company, dass ein solcher Automat schon gebaut worden war und auf heftigste Kritik der amerikanischen Behörden und Verbraucherschützer stieß, sodass der Versuch sofort eingestellt wurde. Da haben also die Antagonisten »meine« Erfindung glatt zu Null entwertet. Sonst wäre ich heute reich. Diesen Abschuss – ich gebe es zu – habe ich gar nicht im Kalkül gehabt. Ich war damals vollkommen vor den Kopf gestoßen. Ein anderer Erfinder hat dann nicht den politisch kritischen Verkaufspreis variiert, sondern einfach nur den Stromverbrauch für das Kühlen der Cola. Im Winter will man die Cola ja gar nicht so kalt, oder? In der Nacht auch nicht! Durch solche Überlegungen kann man den Stromverbrauch senken, indem sich der Automat selbst regelt. Dieser andere Erfinder ist vielleicht reich … Ich habe nicht richtig nachgedacht, verstehen Sie? Beim Stromsparen gibt es keine Antagonisten!

Fazit: Erfinder sollen lernen, lernen und nochmals lernen, welche möglichen Standpunkte es ihnen gegenüber geben könnte. Es geht erst nur um das Lernen! Nicht um das eigene Selbstbewusstsein oder die Berufsehre. Nicht um das Präsentieren, Stolzieren und Impact-Points.

Wie endet eine Messe typischerweise? Der Erfinder zählt zusammen: »Wir hatten 123 Anfragen auf der Messe, die einen Prospekt zugeschickt bekommen wollten. Die haben wir sofort rausgeschickt. Mensch, das war vielleicht aufregend. Leider hat sich keiner der Anfragenden je wieder gemeldet. Die vom Verkauf sagen, man muss immer nachfassen und anrufen. Angeblich fordern die Leute immer nur etwas an, haben es nach der Messe wieder vergessen und werfen dann die Werbepost weg, die sie doch eigentlich haben wollten. Das können wir kaum glauben. Ich denke, die Leute wollen nicht gestört werden. Ist doch peinlich, wenn ich 123 Leute anrufe. Sie werden mich verachten, wenn ich sie belästige. Was bringt es also?«

Kaum ein Erfinder kommt auf die Idee, dass zwar die meisten Anrufe mit »habe keine Zeit« abgebrochen werden, dass es aber zu vielleicht 20 Anrufen kommen könnte, bei denen der Kunde nochmals Feedback gibt. Der Erfinder kann dabei lernen, lernen und nochmals lernen. Ich habe also junge Erfinder ermutigt, überall anzurufen. Was kam heraus? »Sie haben nur über meinen Prototypen gemeckert, immer so ähnlich. Das machte mich so sehr niedergeschlagen, dass ich mit dem Anrufen aufgehört habe.«

Zusammenfassung der Problemlage

Der Erfinder sieht sich nur im Lager der Protagonisten, was zu einseitig ist. Dort möchte er als Erfinder verehrt werden – von den anderen Protagonisten. Dort bekommt er Ruhm und Impact-Points. Er hat nur eine geringe seelische Verbindung zu den OpenMinds und sucht sie auch nicht aktiv. Die Restwelt ist ihm völlig fremd. Er springt nicht selbst über die Schlucht, er sieht nur hinüber.

- Die Karriere des Wissenschaftlers verläuft komplett vor dem Chasma der Innovation.

- Sein Lebensplan als Wissenschaftler ist für eine Welt vor dem Chasma erdacht. (Draußen, »in der Industrie«, geht es sehr rau zu!)

- Seine Beta-Typ-Psyche passt zu diesem Lebensplan, dies ist eigentlich der tiefere Grund. Seine Psyche ist mit seiner Berufswahl eng verknüpft. Er fühlt sich als Protagonist und will es in einer Forschungseinrichtung bleiben.

- Das Ausarbeiten einer Erfindung zu einer Innovation ist intellektuell niedrige Arbeit, die normale Menschen auch verrichten können. Ein Wissenschaftler wird bewundert, etwas zu bewerkstelligen, was nur er, ein Meister, kann. Arbeiten, die jeder ausführen kann, quälen ihn seelisch. Sie machen ihm keinen Spaß.

- Ein Beta-Typ braucht Anerkennung, aber eben nur von anderen Beta-Typen und natürlich von Alpha-Typen (was selten vorkommt und wertvoll für ihn ist). Bewunderung von Gammas macht ihn verlegen. Bei »Sie sind aber gut in Mathe!« eines Gammas ist er peinlich berührt. Deshalb lechzt der Beta-Typ nicht so sehr nach der Bewunderung der OpenMinds, die seine Kunden sein sollen.

- Ein Beta-Typ kann seelisch nicht hinnehmen, dass er Feinde hat (CloseMinds, Antagonisten) – wo er doch nur sachlich ist und die Welt verbessern will. Die Angst vor Ablehnung an sich hemmt ihn, auch Ablehnung von Leuten, die ihm nichts bedeuten müssten.

Erfolgreiche Innovation erfordert Erfinder, die voller Tatendrang die reale Welt bereisen und kennenlernen. Erfinder müssen unendlich viel mit ihren zukünftigen Kunden reden und lernen, lernen und immer wieder mit verbesserten Prototypen in der wirklichen Welt erscheinen, bis es eben klappt. Das mögen sie oft nicht und verlangen deshalb, dass diejenigen mit Kunden reden, die es ihrer Meinung nach den lieben langen Tag tun, nämlich die Kollegen aus dem Marketing und aus dem Vertrieb. Aber auch sie sind es nicht wirklich gewohnt, mit Innovationen umzugehen. Das ist das Thema des nächsten Abschnitts.