SARGNÄGEL DURCH BERATUNGS- UND FÖRDERMETHODEN

Nichts kann nicht erlernt werden

In Managementdenkschablonen gedacht: Nichts kann nicht gemanagt werden. Deshalb kann man natürlich auch managen, dass alles gelehrt werden kann. Folglich kann man alles lernen. Alles ist Handwerk. Alles lässt sich trainieren und üben. Man muss es nur richtig anstellen.

Das ist eine weitere Grundannahme des Managements. Deshalb gibt es letztlich auch Kurse und Workshops, wie man Charisma, Kreativität, Weisheit und Erfolgsdrehbuchschreiben erlernen kann.

Richtig ist wohl – und unbestritten: Man kann wirklich alles bis zu einem gewissen Grade erlernen und trainieren. Bis zu einem Lehrlings- oder Gesellenlevel schafft es wohl fast jeder. Aber zum Meister braucht man viel Zeit, wohl auch Talent und vor allem Leidenschaft. Der Spitzenlevel ist nicht wirklich lehrbar oder erlernbar – da findet ein Künstler, Architekt, Dichter, Wissenschaftler, Topmanager, Starinvestor oder Innovator irgendwann seinen eigenen Stil. Man kann ja gar nicht beschreiben, was ein Spitzenstar eigentlich ist! Man weiß es nur im Nachhinein, dass van Gogh, den zu seinen Lebzeiten niemand mochte, doch gut malen konnte und Mozart unsterblich ist, der ja bekanntlich bitter arm verstarb.

Trotzdem gibt es einen erheblichen Bedarf, Bücher mit Titeln »Reich werden kann man lernen – und zwar bei mir« zu kaufen. Es gibt natürlich »Charisma in drei Tagen« oder »Abnehmen in einer Woche«. Sie klingen alle ähnlich: »Selbstbewusstsein ist erlernbar. Wir erklären ihnen hier Schritt für Schritt in 20 Kapiteln, wie sie planmäßig in schon drei Wochen spürbar mehr Selbstbewusstsein erlangen können. Dies garantiert unsere patentierte Selfmade-Methode …«

Ich gestehe, ich habe auch einmal vor vielen Jahren solch ein Buch im Flughafen gekauft. Es heißt Do what you love the money will follow und stammt von Marsha Sinetar. Ich habe es hier stehen und noch nie gelesen. Aber der Titel wärmt mich noch heute. Es steht einfach hier und hilft mir. Ich lese es lieber nicht.

Für Meisterschaft braucht man am Ende doch Talent! Ja, und dann gibt es auch für das Meisterwerden die 10 000-Stunden-Regel, die unter anderem von Malcolm Gladwell propagiert wird: Man muss 10 000 Stunden (zum Beispiel 10 Jahre lang 3 Stunden pro Tag) üben, um wirklich Weltniveau zu erreichen, sei es im Tennis, Opernsingen, Management, Kochen, Zahlentheorie, Computerbau oder in Innovation. Irre hohes Naturtalent kann das etwas abkürzen, ja! Und gute Lehrer auch, aber das Üben bleibt dann trotz des Talents irgendwie doch! Und ich muss Sie nochmals auf die Anforderung »einige Jahre mit 100 Prozent Mist leben« hinweisen, die Innovatoren ernst nehmen müssen. Meisterschaft fällt nicht vom Himmel. Bei Innovationen hilft neben dem Talent manchmal einfach nur »blödes Glück«, um den holperigen Anfang verkürzen zu können.

Im Ganzen gesehen ist in unserer heutigen Welt vom Üben kaum die Rede – wer würde auch nur 1 000 Stunden üben wollen? Der frischgebackene, von Innovation vollkommen unbeleckte VP Innovation muss nach drei Monaten Erfolge vorweisen! Da sind nicht einmal 100 Stunden Üben drin, das wären ja zwei volle Wochen schon im ersten Quartal, woher soll er die nehmen?

Sehen wir die nüchterne Wirklichkeit: Eine ganze Industrie aus Beratern, Coaches, Moderatoren, Mediatoren, Trainern, Ratgebern, Autoren und Techniken mit den zugehörigen Lehrern lebt davon, dass sie alles lehren, was jemand lernen will.

Zwar kann man nicht alles lernen und auch nicht alles erfolgreich lehren. Man kann aber Kurse für alles geben, was jemand lernen will.

Darf ich noch einmal etwas sarkastisch werden? Ich kann es doch auch so sehen:

Alles, was sehr eindringlich gelehrt wird, wird nicht genügend gekonnt.

Warum wird so vieles ununterbrochen gelehrt, aber nicht gekonnt? Weil wir nicht auf Talent achten und schon gar nicht üben. Wir lernen viele Male, wie man abnimmt oder sich das Rauchen abgewöhnt, aber wir üben es nicht. Wir wissen alles, ohne danach zu handeln.

Alles, was übermäßig viel gelehrt wird, wird nicht genügend gewollt.

Da ist es eben wieder, das Immunsystem und die Resistenz gegen das Neue, was gewollt und geübt werden muss. Nichts kann nicht erlernt werden, vielleicht, aber es wird fast nichts dazugelernt, weil wir in uns Resistenzen am Werk finden.

Diese Resistenzen werden vom Management in Unternehmen gnadenlos unterschätzt. Das Management glaubt oft selbst von sich, keine solchen Resistenzen zu zeigen. »Das Management hat keinen inneren Schweinehund gegen hartes Arbeiten, so wie die normalen unverantwortlichen Mitarbeiter.« Es hat einfach andere Resistenzen, etwa gegen solche Arbeit, die der Karriere nicht nützt – woran wir sehen, dass Manager oft nur deshalb härter arbeiten, weil sie höhere Erwartungen an ihre Karriere haben. Auch in ihnen meldet sich der innere Schweinehund, wenn das Anstrengungs-/Karriereverhältnis nicht mehr stimmt. Trotzdem tut das Management offiziell so, als gäbe es im Management selbst gar keine Resistenzen.

Frisch ans Werk!

Aber dann will es wieder einmal nicht klappen, alles bleibt zäh, es bewegt sich zu wenig, die Resistenzen sind zu stark. Im original-amerikanischen Managementjargon: »Great potential, world-class strategy, but lacking in execution.«

Wenn es denn gar nicht weitergeht, werden Berater engagiert, um (wieder einmal) »alles zu durchleuchten«. Sie werden wie ein Arzt geholt. Der

- untersucht den Patienten,

- stellt eine Diagnose,

- verordnet eine Therapie und

- begleitet den Therapieverlauf.

Danach erwartet er, dass der Patient geduldig und nachhaltig seine Fitnessübungen einhält, viel Wasser trinkt, mäßig lebt und so weiter. Die 1 000 Stunden Üben verbleiben beim Patienten. Das ist jedem irgendwie klar, nicht aber, dass es viel weniger auf den Arzt ankommt als auf den Patienten.

In den Unternehmen spielen die Berater die Rolle eines Arztes. Das Unternehmen ist der Patient. Das sollte eigentlich so leben, dass es nachhaltig gesund agiert und immer innovativ ist. Wenn es das alles vernachlässigt, wird es krank und marode und muss Berater rufen. Berater

- erfassen den Ist-Zustand (»Untersuchung«),

- stellen eine Diagnose,

- verordnen eine Therapie (»Erreichen Sie den Soll-Zustand«) und

- begleiten die »Execution«, nämlich den Weg zum Soll-Zustand.

Wenn Sie zum Arzt gehen, wissen Sie ja meistens schon, woran Sie leiden. Der Arzt untersucht Sie, um ganz sicherzugehen, das ist aber eigentlich unnötig, es macht sie ärgerlich und nervös. Wenn der Arzt andere Erkenntnisse bei der Untersuchung erzielt als Sie selbst, werden Sie eher böse und streiten, bevor Sie einen weiteren Arzt aufsuchen. Schließlich stellt der Arzt eine Diagnose (wahrscheinlich die, die Sie sich denken konnten) und verordnet eine Therapie. An die dachten Sie auch schon, wollten aber nicht einfach so ohne ärztlichen Rat mühsam selbst anfangen, nachhaltig gesund zu leben. Der Arzt zeigt Ihnen Beispiele von Supermenschen aus ihrer Umgebung, die sich an die Therapie gehalten haben und noch halten und total gesund aussehen. Das gibt Ihnen Hoffnung und Energie für die lange Therapie, die Ihnen nun bevorsteht. Nun geht es los, die ersten beiden Tage üben Sie gymnastisch und trinken die vier Liter Wasser, dann tun es drei Liter auch, weil sie die Gymnastik einmal einen Tag vergessen mussten – wegen der Party …

Genauso ist es mit dem Unternehmen und den Beratern. Die erfassen zuerst den Ist-Zustand. Den kennt das Unternehmen schon selbst, sieht ihn aber längst nicht so dramatisch schlimm wie die Berater, deshalb ist das Unternehmen so böse wie ein Patient, der vom Arzt Besorgniserregendes erfährt. Die Berater stellen schließlich eine Diagnose, die lautet »zu wenig Innovation«. Sie zeigen leuchtende Beispiele von Unternehmen und Unternehmern, die totalen Erfolg mit Innovationen erringen. Dann verordnen sie eine Therapie: Erreiche den Soll-Zustand »mehr Innovation«! Sie begleiten die Behandlung des Unternehmens bis zum Erreichen des Soll-Zustands. Nun muss das Unternehmen nur noch üben. Das tut es die ersten paar Tage noch frohgemut, dann aber kommt unvorhergesehen ein Quartal in die Quere, in dem das Ergebnis stimmen muss …

Wenn es nicht klappt, ist immer die Therapie oder der Arzt schuld. Dann wechselt man die Therapie oder den Arzt, am besten beides. Bei Unternehmen und Beratern geht es analog zu.

Das eigentliche Problem wird allerdings nie angefasst: das Üben und die Resistenz dagegen.

Generelle Rezepte, Erfolgsstorys und Erfolgskriterien

Vor der echten Wurzelbehandlung (»root cause analysis and therapy«) verbringen Patienten und Unternehmen eine Menge Zeit damit, sich Hoffnungen zu machen.

Sie lesen Bücher, wie Stars zu Stars wurden, wie Bill Gates und Warren Buffett Milliarden machten. Sie analysieren erfolgreiche Unternehmen. Woran erkennt man die? Liegt es am Management, an der Diversifizierung, an den Besitzverhältnissen?

Die Antworten sind sehr verschieden, weil die Bücher zu verschiedenen Zeiten geschrieben worden sind. In schlechten Zeiten geht es Familienunternehmen besser, weil sie langfristiger agieren, in guten Zeiten stehen Unternehmen an der Spitze, die alles auf eine Karte gesetzt haben (auf die richtige, nämlich dass es gute Zeiten geben wird). Banken sind zu einer Zeit der Anziehungspunkt der talentierten Weltjugend, wo sich jeder einen betonsicheren Arbeitsplatz erträumt, aber gleich darauf (schlechte Zeiten) wird derselbe junge Mitarbeiter fast als Mitglied einer kriminellen Organisation beschimpft.

Bücher über Innovation werden wie Medizinbücher gelesen. Man erhofft Aufschluss und Wissen:

- Wie viel Innovation braucht man?

- Wie sieht man, ob ein Unternehmen innovativ genug ist?

- Wann soll man in einen neuen Markt einsteigen?

- Ist es besser, als Erster auf dem Markt zu sein oder aus den Fehlern des Ersten zu lernen und es nach ihm richtig zu machen?

- Welche neuen Konzepte für Innovation gibt es?

- Sind unsere Ansätze für Innovation gut genug?

- Wie machen es die anderen?

- Was können wir von Milliardären lernen?

- Wie viel kostet Innovation? Wie viel darf oder soll man ausgeben?

- Wie misst man, ob Innovation erfolgreich ist?

- Welche Fehler passieren bei Innovationen?

- Wie vermeidet man diese Fehler, sodass keiner schimpft?

- Soll man einen VP Innovation haben oder alles laufen lassen?

Und besonders heute:

- Wie kann ich Kunden in Innovationen einbeziehen?

- Wie geschieht Innovation im Netz? Gibt es Innovation 2.0?

- Wie erzielt man Innovationen durch Zusammenarbeit im Netz?

- Wie bringe ich Kunden dazu, mich im Internet zu »liken« oder zu »followen«?

- Kann man Innovationsfragen als Preisausschreiben im Internet organisieren?

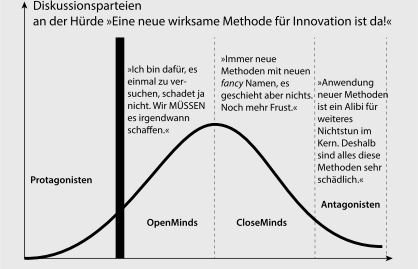

Diese Fragen werden immer wieder gestellt und viele Mitarbeiter in einem Unternehmen lesen Bücher darüber. Da die Bücher unterschiedliche Meinungen vertreten, findet sich derselbe Meinungsmischmasch im Unternehmen wieder. In jedem Meeting treffen bei jedem Statement über Innovation sofort wieder die Protagonisten, OpenMinds, Close-Minds und Antagonisten aufeinander. Es entsteht wieder und wieder eine Pattsituation, das System reagiert nicht und ist damit resistent.

Das Studieren erfolgreicher Innovation in fernen Unternehmen wirkt zu weltfremd. »Mach es wie Facebook« hilft beispielsweise einem Maschinenbauunternehmen überhaupt nicht weiter. Da greift es dann zu der Idee, Innovationen im eigenen Unternehmen als Beispiel herauszustellen. Wieder werden Innovationen im Alltag des Unternehmens gesucht, von denen man immer einige findet. Man zeichnet die Erfinder des Jahres aus und veranstaltet Innovationstage, bei denen der Vorstandsvorsitzende zu mehr Innovation auffordert und sich einzelne Erfinder seines Unternehmens vorstellen lässt. Die Innovation wird dadurch im Unternehmen sichtbar gemacht und gefördert. Jeder soll wissen: Innovation ist gut. »Unsere Firma wäre ohne diese tapferen Erfinder und Innovatorinnen nicht da, wo sie heute steht. Wir sind alle stolz auf Sie!«

Das ist rühmlich und in Ordnung. Die Innovatoren fühlen sich gebührend geehrt und die Restfirma ist stolz auf sie. Aber das behindert auch wieder die Innovation! Jetzt lehnen sich doch alle zurück, weil alles gut ist! Im Grunde müsste der Vorstandsvorsitzende zwar die Innovatoren auszeichnen, aber gleichzeitig ein gewaltiges Mehr verlangen, und am besten wirklich selbst dafür sorgen, dass er die Erfinder nicht nur ehrt, sondern ihren Ideen zum Durchbruch verhilft. Er soll nicht nur irgendwelchen Prunksitzungen beiwohnen und klatschen, sondern energisch handeln und alles durchboxen. Das wäre wirkliche Innovationsanstrengung. Es reicht überhaupt nicht, wenn sich der König einmal auf dem Balkon zeigt und dem Volk zuwinkt. Wenn er nichts weiter als das macht, ist es in gewisser Weise sogar schädlich.

Das hat folgenden Grund: Die Erfinder und Innovatoren eines Unternehmens werden eingeladen, ihre Ideen auf einer Hausmesse zu präsentieren, das Ganze organisiert der VP Innovation, damit er die Hausmesse als seinen Quartalserfolg buchen kann. Eine Präsentation ist für den Erfinder eine ziemliche Arbeit, aber die leistet er gerne auch noch am Feierabend. Er druckt Poster, überlegt sich gute Erklärungen und designt PowerPoints. Dann ist der große Ehrentag da. Der Vorstandsvorsitzende kommt höchstpersönlich vorbei und lässt sich volle zehn Minuten bei seinem Rundgang die Idee unseres Erfinders erklären. Er sagt klar, dass ihn die Idee sehr beeindruckt. Er klopft dem Erfinder auf die Schulter und murmelt: »Good job«, erwähnt auch, dass er gerne mehr solche Genies im Unternehmen hätte. Dann wechselt er zur gleichen Prozedur zum nächsten Stand. Der Erfinder frohlockt, denn er denkt jetzt, dass der Boss ihm die schon lange beantragten Ressourcen für seine Innovation freigeben wird, sodass er nun seinen Traum verwirklichen kann.

Es passiert aber nichts. Gar nichts. Und da zieht plötzlich das Grauen in den Erfinder ein, dem nun klar wird, dass alles nur Show war und ist. Alle Arbeit war nur für den Glanz, nicht einmal für seinen eigenen, sondern für den des Unternehmens. Der Chef hat sich gesonnt, nicht er!

Der Boss lobt noch den VP Innovation, der nun stark mit seiner Beförderung rechnen kann. Die Idee aber hat einen Sargnagel abbekommen, und der Erfinder fühlt sich entsprechend. Er protestiert aber nicht, weil er ja Aufmerksamkeit vom Boss hatte. Seine Idee hatte keinen Erfolg, aber er selbst als Person!

Issue Based Problem Solving and Consulting

Zwischen den vielen erfolglosen Selbstheilungsversuchen mit der Ernennung von Vice Presidents Innovation versucht es ein normales Unternehmen auch einmal anders, so wie ein an sich selbst laborierender Patient etwas anderes ausprobiert oder gar zum Arzt geht. Hartnäckig zu wenig Innovation im Unternehmen! Woran liegt das bloß? Man holt Berater (»Diagnostiker«). Die kommen mit einem vorgefertigten Korsett oder Konzept von Methoden; eine davon heißt zum Beispiel »Issue Based Problem Solving«, es gibt viele andere. Im Grunde werden Fragen an viele Manager und Topexperten eines Unternehmens gegen viel Geld ausgearbeitet (und zum Teil gleich aus der Schublade gezogen). Diese werden vielfach gestellt und vielfach beantwortet. Aus den Antworten bildet man Hypothesen und legt die wiederum Fachleuten vor. Man tastet sich in einem langen Verfahren zu den Ursachen des Problems vor. Das Verfahren führt zu einer Analyse des Ist-Zustands, der Berater erhält Zugang zu einer großen Menge von Topleuten im Unternehmen und versucht nebenbei, neben dem Analyseauftrag auch das Mandat für eine Langzeittherapie des Unternehmens zu ergattern. Ärzte leben von Kranken! Und zwar nicht vom Untersuchen, sondern vom Behandeln chronisch Kranker.

Ich habe kurz noch einmal nach Beratungsmethoden gesurft, hier

ein Link:

http://www.consultingmethodology.com/

consulting_led_selling_de.html

Wenn es den Link nach Erscheinen des Buches noch geben sollte, schauen Sie vielleicht einmal hinein? Ich zitiere:

»Die Issue Based Consulting Methode ist eine frei anwendbare ›open source‹ Methode für komplexe Beratungsaufträge. Sie bringen hiermit Struktur und Übersicht in die riesigen Datenmengen, die komplexe Beratungsaufträge mit sich bringen. Die Methode ist schnell und übersichtlich, wodurch Beratungsaufträge durchschnittlich 40 Prozent schneller und effizienter abgehandelt werden können.

Die Methode ist modular und lässt sich adaptiv anwenden. Es handelt sich dabei um eine Reihe direkt anwendbarer Methoden und Hilfsmittel für den Berater. Die Basis dieser Methode beruht jedoch auf einer anderen Denkweise und bildet hiermit den generischen Grundwert für jeden Berater.«

Diese Methode kann also gelernt werden, sie ist »generisch«, also überall, dann speziell auch auf Innovation anwendbar. Man muss also nur diese Methode kennen und bekommt gute Aufträge. Interessanter ist noch der Name der Internetseite, die ich empfehle. Sie heißt »Consulting Led Selling« (Auftragsakquisition durch Beratung). So wie es im Management universelle Prozesse und Prozessorientierung gibt, so verwenden die Berater universelle Methoden … Ich muss jetzt wohl ein bisschen darauf achten, nicht zu sarkastisch zu werden – Verzeihung! Aber die schöne Analogie mit dem Arzt! Zu dem kommen die Kranken, aber die Berater warten gar nicht darauf, dass Unternehmen um Rat fragen, sondern sie bieten überall »kostenlose Diagnose« an, um Krankheiten zu finden und dann natürlich zu behandeln. Sie finden deshalb überall »Issues«. Okay, es gibt ja auch überall welche.

Wie könnte eine solche Beratung im Beispiel aussehen? Ich will das kurz anreißen und nicht zu sehr auswalzen. Man könnte den Vorstandsvorsitzenden normal fragen: »Wie hältst du’s mit der Innovation?« Ein möglicher Fragekatalog sieht so aus:

- Ist Innovation im Unternehmen als integrierter Prozess verankert?

- Gibt es ein Innovationsmanagement und einen VP Innovation?

- Berichtet der an den Vorstandsvorsitzenden?

- Gibt es einen Konsens über eine Innovationsstrategie im Unternehmen?

- Weiß man zu jeder Zeit, wie viel Geld im Unternehmen für Innovation ausgegeben wird?

- Wird der Erfolg jeder Innovation nachverfolgt und gemessen (»tracking«)?

- Werden Innovationen effizient erzielt (»lean innovation«)?

- Wie hoch ist der Gewinn des Unternehmens aus den Innovationen?

- Wie hoch ist der Anteil innovativer Produkte am Gesamtproduktportfolio?

- Wie viele Mitarbeiter setzt das Unternehmen für Innovationen frei? Sind diese in einer Datenbank namentlich bekannt?

- Gibt es Karrierepfade für Innovatoren? Incentive-Systeme?

- Gibt es das Bemühen um eine Innovationskultur?

- Kennt jeder Mitarbeiter die wesentlichen Innovationen des eigenen Unternehmens und die Innovationsstrategie?

- Sind die wichtigsten Innovatoren des Unternehmens den Mitarbeitern und Managern bekannt?

- Kommuniziert das Unternehmen seine Innovationen an Kunden und bei Facebook?

Diese Fragen sind nicht unangemessen, aber vollkommen tückisch. Sie berühren einen wunden Punkt im Unternehmen. Sie zielen vor allem darauf ab, festzustellen, ob das Unternehmen die Innovationsproblematik vor allem quantitativ im Griff hat. Ist alles numerisch und namentlich bekannt? Wird alles in Listen und Tabellen verfolgt? Ist der Status der Innovation jederzeit bekannt? Sind alle Mitarbeiter involviert?

Aus aller Erfahrung von Jahrzehnten kann ich Ihnen sagen: Das Unternehmen empfindet es als hochnotpeinlich, darauf Antworten geben zu müssen. Das Unternehmen trifft der Schlag, wenn es Maßnahmen ergreifen muss, um diese Fragen am Ende alle befriedigend beantworten zu können. Jeder weiß, dass Innovationen nicht so genau gemessen werden (können). Wer weiß schon, wie lange ein Erfinder am Feierabend an seiner Idee gewerkelt hat? Soll er das dokumentieren? Wöchentlich seinen Fortschritt melden? Die Innovatoren reagieren vollkommen allergisch auf solche Beraterfragen. »Die gehen an der chaotischen Innovationspraxis vollkommen vorbei!« Sie schäumen förmlich auf.

Das Management aber findet die Fragen an sich absolut legitim. Alles soll und muss ja gemanagt werden. Das ist ja die ureigene Forderung des Managements selbst. Es wird also zugestehen, dass es im Ideal jede der gestellten Fragen mit Ja beantworten können müsste. Es windet sich aber, weil Innovationen sehr schwer zu messen sind. Wie soll es zum Beispiel eine immer aktuelle Liste der innovativen Mitarbeiter führen? Wer ist denn innovativ? Welche Kriterien gibt es dafür? Um wirklich alle dieser Fragen mit Ja beantworten zu können, muss das Management Monate in Meetings verbringen.

Die Beratungsmethoden zielen noch weitergehender darauf ab, die Fragen nicht mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern graduell. Man stellt zum Beispiel fest:

- Level 0: Die Problematik der Frage ist nicht bekannt.

- Level 1: Die Problematik der Frage ist geläufig, es gibt aber keine Aktionen.

- Level 2: Es gibt Überlegungen zu konkreten Aktionen.

- Level 3: Es gibt erste praktische Ansätze zur Problematik der Frage.

- Level 4: Die volle Umsetzung ist in Arbeit.

- Level 5: In etwa: Ja.

- Level 6: Wirklich gute Umsetzung!

- Level 7: Die Umsetzung ist mit der Umsetzung der anderen Problematiken verzahnt (»integrated«).

- Level 8: Die Gesamtumsetzung ist »World Class«.

Jetzt werden alle habhaften Personen im Unternehmen befragt, wie weit das Unternehmen in Bezug auf Innovation ist. Gleichzeitig befragt man wichtige Personen, auf welchem Level das Unternehmen sein sollte. Wo sollte es sein? Das Management findet ja selbst, dass alles gemanagt werden müsste, also wird es dazu neigen, das Erreichen von Level 5 oder 6 und bei wirklich wichtigen Fragen Level 7 oder gar 8 zu erreichen (Level 8 klingt außerirdisch, wäre aber bei IBM, wo ich gearbeitet habe, nicht als unwirklich abgetan worden). Wo aber steht das Unternehmen? Meistens zwischen 2 und 3.

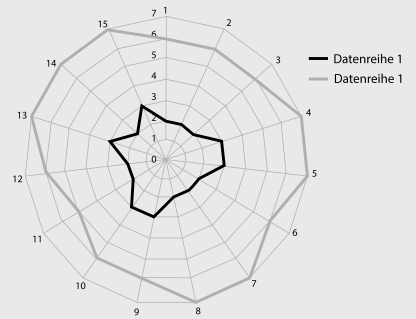

Das Endergebnis sieht so aus, ein nüchterner Excel-Netzchart: Die Linie innen zeigt die Werte des Ist-Zustands, sie ist knallrot. Außen ist der gewünschte Soll-Zustand in Grün aufgezeichnet. Bei der Farbwahl fällt mir ein, dass ich einmal eine solche Studie für die weltweite IBM Corporation leitete und mein internationales Team mehrere Stunden diskutierte, welche Farben die beiden Kurven haben sollten. Im Normalfall bedeutet Rot = Schlecht und Grün = Gut, was in Excel auch so voreingestellt ist. Ich fand, es würde doch passen! Wir wollen die Probleme beim Namen nennen! Da zuckten die meisten im Team zurück, und gewöhnlich gut Informierte wussten, dass ich richtig »Strom« bekommen würde, wenn ich es wagen würde, die Innenkurve in Rot zu lassen. Okay, innen war es grün, außen blau. Das ging.

Können Sie sich vorstellen, was jetzt passiert? Man ernennt, wenn es gerade keinen gibt, schnell einen VP Innovation, dann ist schon einmal eine Frage auf Level 6 beantwortbar. Der fordert, an den Boss zu berichten – wieder ein Punkt auf gutem Level. Nun werden die wichtigsten Innovatoren der ganzen Firma bekannt gemacht, sie müssen Lebensbeschreibungen abliefern und Erfolgsstorys verfassen – unter Aufsicht eines Design-Unternehmens, das alles auch bei Facebook postet. Die Innovatoren werden aufgefordert, zu beweisen, dass sie »Lean Innovation« betreiben, also nicht zu viel Geld ausgeben. Sie sollen nachweisen, dass sie schon viel Profit erzielt haben, was sie sehr empört, weil sie ja noch mittendrin stecken. Diese Aktionen münden in Kaskaden von Meetings. Stets müssen die wichtigsten Innovatoren »Input geben«, weil es ja sonst keiner kann. Sie verwenden jetzt einen hohen Prozentanteil ihrer Arbeit mit dem Dokumentieren und Beantworten. Sie sind heilig böse über den zusätzlichen Stress, der ihnen jetzt über »100 Prozent Mist« beschert. Dann kommt gleich wieder eine Anfrage: »Sie haben in der Tabelle angegeben, das Projekt X sei gescheitert und schon beendet beziehungsweise beerdigt. Das ist schlecht, weil das die durchschnittlichen Werte insgesamt runterzieht. Bitte tragen Sie als Status »ongoing« ein. Das stimmt zwar nicht, aber wir können den Beratern einfach nicht offenlegen, dass so sehr viel scheitert.«

Sehen Sie das bitte nicht als Satire an, es ist für einen Unternehmensinnovator bitteres »real life«. Er weiß, dass die schwierigeren Fragen gar nicht angefasst werden. Es wird wieder nur an den Symptomen gedoktert werden. Keiner wird ihm aufgrund der roten Innenkurve Ressourcen geben und ihm helfen. Es wird auch dieses Jahr keine Karrierepfade und damit eine anständige Beförderung geben. Und er selbst muss jetzt zusätzlich zu seinen »100 Prozent Mist« noch an diversen Erfolgsberichten mitarbeiten. »Ich werde behindert!«, brüllt er, aber es ist wieder nur das Immunsystem, das eine neue Resistenz erfunden hat.

How to innovate – if you must

Die Berater quälen das Unternehmen »von oben«. Von unten kommen meist unternehmensinterne, aber auch externe Trainer und Coaches und treiben nun auf Mitarbeiterebene zu mehr Innovation an. Sie leiten Workshops mit immer wiederkehrenden Themen:

Die Workshops beginnen mit der Erwartung, dass aus der Mitte der Teilnehmer großartige Ideen hervorgehen, die glänzende Erfolge in der Abteilung oder gar im Unternehmen feiern werden. Dieses Ziel wird wie das bekannte Ziel, »Nummer eins am Markt zu werden«, als absolut erreichbar hingestellt. Für Zweifler und Nörgler gibt es ein gewisses Instrumentarium von Kreativitätsübungen, bei denen es eine überraschende Lösung gibt, an die normalerweise keiner denkt. Dabei bekommen die Teilnehmer immer wieder dieselben Trickbilder gezeigt, auf denen zum Beispiel manche eine junge Frau und andere eine alte sehen. Man muss eine Ravioli-Dose von oben anschauen, dann sieht man einen Kreis. Dann schaut man sie von der Seite an, es ist ein Rechteck! Oh Wunder, man kann Dinge von mehreren Seiten ansehen, da erscheinen sie jeweils anders. Ich habe in meinem Leben so sehr viele solcher Sessions mitgemacht, dass ich glaube, es gibt nur ungefähr 100 gute Beispiele, bei denen ein Neuling »Aha! Wow!« ausruft und den Coach bewundert, dass er ihn so sehr inspirieren kann.

Anmerkung aus der Lehre der Mathematik: Das Wichtigste im Studium ist es, ein paar hundert Mal ganz allein nach hartem Nachdenken bei schweren Übungsaufgaben ein »Aha!« zu erzielen. Das kostet ein paar Tausend Stunden. Wenn Studenten nur nachdenken und sich dann die Lösung von anderen Starstudenten erklären lassen, rufen sie vielleicht auch »Aha!«, aber es ist nie ihr eigenes Aha. Diese Studenten üben nicht, sie verstehen nur im Nachhinein. Sie scheitern regelmäßig. Die Übungen der Berater stoßen uns in etwa ähnlich auf ein fremdes, nicht selbst erzeugtes Aha, das nur erhellt – aber niemand kann jetzt etwas.

Deshalb, obwohl niemand an Fähigkeiten gewonnen hat, sind die Teilnehmer der Beraterworkshops nach diesen Erhellungsübungen alle munter und aufgekratzt und auch ehrgeizig geworden. Nun wird ihnen (fälschlicherweise) plötzlich klar, dass es doch möglich ist, mit einer tollen Idee alles herumzureißen.

Psychologisch gesehen sieht das alles so aus, als wollte man absichtlich ein Utopiesyndrom erzeugen. Man setzt sich unmögliche Ziele (»Nummer eins werden« oder »Wir führen eine absolut glückliche Ehe, was sonst keiner schafft« oder »Ich will schön sein«) und versucht, sie zu erreichen. Dabei gibt es eine wichtige Regel oder besser ein großes Tabu: Die Erreichbarkeit des Ziels darf nie mehr infrage gestellt werden. Nun, ans Werk! Jetzt sind alle mit Feuereifer dabei …

Die ganze Zeremonie läuft in der Regel so ab:

- Innovation ist wichtig, Wandel bietet immer eine große Chance für den Besseren: Der Chef oder die Moderatorin (es sind sehr oft enthusiasmisierende Frauen in diesem Beruf) halten eine Ansprache, dass Innovation sehr wichtig ist und eine Chance eröffnet. Der dadurch ausgelöste Wandel sollte immer Freude auslösen und als Chance begriffen werden. Wandel ist die Regel geworden. Wandel ist unabwendbar. Das hysterische Prinzip hat die Macht. Man muss Wandel stets begrüßen, weil er zwar Probleme mit sich bringt, aber insgesamt die Welt verbessert.

- Jeder kann einen wichtigen Beitrag leisten: Wandel ist ohne die einzelnen Mitarbeiter kaum denkbar. Sie sind die Stütze der Bewegung und ihr Rückgrat. Jeder ist aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten. Jeder Beitrag ist wichtig. Keine Idee wird gleich verworfen. Jeder soll zu Wort kommen, jeder muss sich beteiligen. Die Summe auch kleiner Ideen wird einen unschätzbaren Wert für das Unternehmen schaffen.

- Gute Ideen müssen nicht viel Geld kosten: Die wirklich guten Ideen sind solche, die aus dem Nichts Werte erschaffen. Oft hat jemand eine blitzartige Idee, wie durch Einsparungen Großes erzielt werden kann. Es ist hier aber nicht der Ort, Ideen zu fabrizieren, für die man gleich eine Milliarde Investment braucht – solche Ideen sind zwar ebenfalls absolut willkommen, liegen aber außerhalb der eigenen Möglichkeiten.

- Es gibt oft überraschende Wege: Bei den Übungen mit der Dose, den Bildern und den Bällen ist klar geworden, dass die wirklich guten Ideen aus neuen Sichtweisen hervorgehen. Jeder soll sich bemühen, Überraschendes zu denken.

- Brainstorming: Das Plenum übt sich 45 Minuten in Brainstorming. Die Ideen werden gesammelt, nicht diskutiert – nur gesammelt. Niemand darf die Ideen abwerten, keiner soll das Gesicht verziehen, wenn ihm etwas nicht passt.

- Breakouts: Die Ideen werden geerntet und in Gruppen einsortiert. Da sind Visionen und Einsparungen, Prozessverbesserungen und neue Märkte. Das Plenum wird in Gruppen zerteilt, jede Gruppe diskutiert eine der Ideensektionen und soll »konkrete, sofort ausführbare Aktionsvorschläge« in einem »Breakout-Room« erarbeiten. Am Ende der dafür vorgesehenen zwei Stunden sollte eine Präsentation von nur einer Folie mit den Aktionen fertig sein.

- Präsentation der Gruppenergebnisse im Plenum: Die Präsentationen werden eingesammelt, von dem Moderator und der Chefin in der Kaffeepause gesichtet und geordnet. Die Gruppensprecher (fast immer High Potentials, besonders Extrovertierte oder sehr Pflichtbewusste) erklären die Ergebnisse der jeweiligen Gruppe, dabei überziehen sie die vorgesehenen zehn Minuten durchweg maßlos, was den Gesamtzeitplan des Meetings vollkommen schreddert und alle nervös macht, die nun nicht mehr richtig zuhören, weil sie zum Airport müssen.

- Umsetzungsschwüre: Der Chef und das Team schwören nun, dass sie die Aktionen aus den Gruppen nun auch beherzt umsetzen werden. Die Moderatorin freut sich, wie euphorisch die Stimmung über den Tag hinweg war. »Es ist toll gelaufen, und ich bekomme einen Wiederholungsauftrag, wenn Sie auf dem Feedback-Bogen die Note Eins ankreuzen. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder seine Meinung im Fragebogen äußert, denn nur so können wir lernen und uns immer weiter verbessern.«

- Finaler Appell: Der Chef mahnt nochmals zur Innovation und sagt, wie wichtig alles ist. Er bittet die Mitarbeiter (»Ich bitte, ich fordere nicht, denn es soll alles freiwillig in Überstunden geschehen«), sich freiwillig zu verpflichten, etwas Neues erfolgreich und umsatzwirksam zu produzieren, wenn ihnen ihre Karriere lieb ist.

Danach passiert fast nichts mehr. Die Aktionen sind schnell vergessen. Das ist kein böser Wille! Keiner hat unter dem Tagesdruck Zeit für neue »Nightjobs«. Es bleibt der Eindruck, dass Innovation im Prinzip alles retten kann, aber es sind dann die Mitarbeiter, die letztlich die Schuld des Scheiterns tragen, weil sie die Aktionen versanden ließen.

Trotz alledem nehmen regelmäßig einzelne Mitarbeiter die Aussagen des Innovationsworkshops ernst und verlangen, dass an ihren Ideen gearbeitet wird. Sie staunen dann über die Lethargie der anderen Mitarbeiter und über den Chef, der sich darüber gar nicht bekümmert zeigt. Ältere Mitarbeiter haben diese Übungen schon oft gemacht und strahlen eine heiter-resignierte Ignoranz aus.

Die Vorschläge, die in den Meetings aufkommen, sind fast durchweg schlecht. Das liegt daran, dass sie im Meeting aus Formatgründen (Brainstorming ohne Meckerei!) nur im Protagonisten- und OpenMind-Rahmen diskutiert werden müssen, also überoptimistisch. Die Zwänge des Alltags und die Bedenken der CloseMinds sind in solchen Meetings verboten und bekommen von der Moderatorin die gelbe Karte. Sie ist für eine absolut spontane und positive Stimmung verantwortlich – und nicht dafür, dass die Ideen hinterher umsetzbar sind.

Im normalen Alltag zerschellen fast alle Ideen an den Bedenken, die man auch schon im Meeting sehen konnte, aber aus der befohlenen Begeisterung heraus zu übersehen verpflichtet war.

Es begann mit der Aufstellung einer Utopie (»Wir reißen jetzt Bäume aus!«) und endet mit Schuldeingeständnissen (»Wir drücken uns dann doch vor der Umsetzung«) und mit dem Gefühl, dass Innovation doch sehr zäh ist, und schließlich mit der Erkenntnis, dass andere die eigenen Ideen schlechtmachen und in jedem Fall nicht mitmachen, wenn sie helfen sollen.

Fragen wir die Manager: »Warum macht man das Ganze überhaupt?« Die meisten sehen es positiv: »Wir haben wieder einmal indirekt über die Ziele der Abteilung geredet. Ich habe gesehen, wer welche Hoffnungen hat, andere konnten Dampf ablassen. Im Grunde ist es eine Teamhygienesitzung, wir haben einmal abseits vom Tagesgeschäft in positiver Stimmung miteinander geredet. Wir wissen jetzt besser, was jeder denkt. Wir haben uns implizit auf unsere Ziele des Tages verständigt und arbeiten besser zusammen, weil wir uns – wie gesagt – mal wirklich gesehen haben.« Das ist genau dieselbe ins Positive gedrehte Meinung, die Manager über ihre eigenen Managementmeetings äußern.

Und es gibt abstraktere Gründe für Innovationsmeetings. Wenn ein Manager ein Teammeeting von zwei Tagen haben möchte, damit das Team sich wieder zusammenraufen soll, braucht er eine Begründung für die enormen Kosten (Hotel, Essen, Raum, Arbeitsausfall, Vorbereitung, zwei Tagessätze externe Moderation). Heute wird in Unternehmen so sehr gespart, dass »Wir wollen uns mal treffen« eine absurde Begründung darstellt. »Wir wollen Innovation fördern« ist dagegen vollkommen gut! Kein CloseMind, der dagegen sein könnte, in Sicht! Der VP Innovation muss ja gerade einen neuen Prozess einführen, bei dem Mitarbeiter in die Innovationsstrategie des Unternehmens eingebunden werden sollen. Er kann nun berichten, dass es überall im Unternehmen Innovationsmeetings gab, die hervorragende Ergebnisse und Aktionen mit sich brachten.

Wenn ein Innovationsworkshop stattfindet, ist damit allen gedient. Es passt! Im Endeffekt hat der Chef der Abteilung ein gutes Teammeeting gehabt. Das vor allem wollte er gerne. Gleichzeitig – unterschätzen Sie das nicht! – bietet die strenge liturgische Form des Innovationsworkshops mit einem Moderator, der die unangenehme Organisation erledigt, einen prachtvollen, erfolgssicheren Rahmen, bei dem der Chef fast nichts arbeiten muss. Er eröffnet salbungsvoll, stellt hohe Erwartungen an die Ideen und am Schluss an die Früchte der beschlossenen Aktionen. Er ist immer Chef, es gibt keine Kritik an ihm, es darf bei Strafe der Moderatorin nichts Böses gesagt werden, die Ergebnisse sind garantiert und im Großen und Ganzen auch schon vorher kalkulierbar. Der Chef muss nichts tun, braucht keinerlei Vorbereitung, er kann ungehemmt seine Kommentare zu den Breakoutsessions abgeben, er kommt gut weg, kann wieder einmal Mehrarbeit erwarten – alles wunderbar! Sogar der unternehmensweite Geschäftsprozess der VP Innovation ist befriedigt worden. Unter diesen Gesichtspunkten ist ein Innovationsworkshop die Eier legende Wollmilchsau. Es gibt nur einen einzigen Wermutstropfen: Die Innovation kommt nicht voran, und sie verliert im Grunde an Respekt unter den Mitarbeitern, die hinter dem Buzzword Innovation nur Show und Aktionismus sehen, der abseits von ihrem Arbeitsplatz in Golfhotels mit abendlichem Grillen stattfindet.

So werden gut gemeinte Innovationsworkshops zum Sargnagel für die Innovation. Der Chef gibt der Innovation einen offiziellen Rahmen – aber es geschieht nichts.

Es gibt eine mehr manipulativere Variante dieser Workshops. Man lässt Berater oder Moderatoren Workshops durchführen, die im Vorfeld als »Wir suchen neue Lösungen!« verkauft werden. Sie dienen aber in Wirklichkeit dem »Erpressen« von höheren Leistungen, gar nicht der Innovation. Dieses Verstärken des Drucks unter dem Deckmantel der Innovation kommt viel häufiger vor als ein »ehrlicher Innovationsworkshop.« Das diskreditiert die ehrlichen Workshops enorm! Man weiß ja nie, ob Innovation gerade ernst gemeint ist oder nicht. Ich erkläre zur Warnung und Entlarvung kurz diese Tarnvariante:

Heute stehen Manager stark unter Druck, den Gewinn zu erhöhen. Nach draußen, zur Kundenseite hin, sind sie oft machtlos. Der Kunde diktiert die Lage. Da versuchen sie, den Profit durch Einsparungen zu retten. Dazu organisieren sie Einsparungsworkshops, die genau nach demselben Schema und derselben Liturgie ablaufen. Es beginnt mit Utopiezielen, Einspar-Brainstormings und Breakouts zum Festlegen von Einsparaktionen. Diese Workshops unterscheiden sich gravierend von den eher heiteren Innovationsworkshops. Hier wird fast aggressiv gerungen, weil ernst gemeinte Einsparungen an die eigenen Nieren gehen, Opfer verlangen und Härten mit sich bringen. Hier bringen sich alle in Deckung, werden aber zu Einsparvorschlägen gezwungen. »Das Meeting dauert so lange, bis wir genug Potenzial zum Sparen beschlossen haben.« Nach einem solchen Meeting wird auch wirklich hart verfolgt (»getrackt«), dass die ersonnenen Einsparungen auch erzielt werden. Auch darf hier keiner die Einsparungen miesmachen, weil man sonst nicht genug davon zustande bekommt. Es ist grimmiger Pflichtoptimismus befohlen. Viele dieser brutalen Einsparungsworkshops (Haben Sie je diesen Namen gehört? Der ist tabu!) werden als »Change Workshops«, »Transformationsmeetings« oder gar »Innovationsworkshops« verkauft. Das empfinden Mitarbeiter als Hohn und fühlen sich wie bei einer Gehirnwäsche. Alles Gerede von oben wird daraufhin abgeklopft, ob die da oben wieder etwas im Schilde führen und eigentlich die Mitarbeiter auf etwas sehr Unangenehmes vorbereiten wollen. Am Ende eines solchen Zwangseinsparungsworkshops steht dann kein froher Appell, dass Innovation wichtig ist, sondern ein herrischer Ton, dass »wir als eingeschworenes Team uns gemeinsam und einhellig entschlossen haben, diese nicht ganz einfachen Maßnahmen konsequent durchzuziehen, wobei Abweichler gnadenlos bestraft werden – die haben ja hier zugestimmt, sie hätten hier Nein sagen können, oder? Ist hier jemand dagegen? Schert einer aus? Ich schaue in die Runde … das ist nicht der Fall. Es wird also einstimmig gespart. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie wird, aber Sie sind schließlich Manager, da gehört der Schmerz dazu. Management ohne Schmerz ist nicht effizient genug«.

Eigentliche Innovationsworkshops wollen etwas in der Zukunft erreichen (»achievement«), die Einsparrunden üben manipulativ Macht aus (»power«). Oft werden sie zu allem Übel noch in Mischformen betrieben … Und die Innovation, die wesentlich von der Begeisterung lebt, windet sich unter den Qualen drakonischen Zwangs.

Risk-Controlling, Kredite und Tools

Jetzt habe ich Sie schon in fast jeden Winkel der Innovation geführt und Ihnen die Hindernisse gezeigt. Die meisten Erfinder sehen das größte Hindernis beim Geld. Es gibt ganze Bibliotheken, wie man Business-Cases schreibt und wo Fördergelder mit welchen Argumenten abgeschöpft werden können. Ich bin auf vielen Erfindermessen gewesen und heute bekomme ich so etwa alle drei, vier Tage per E-Mail einen Vorschlag, von einem Erfinder, der an Geld kommen möchte. Kann ich nicht bei einer großen Firma ein gutes Wort für ihn einlegen? »Mir fehlt das Netzwerk, und auf Messen kann ich noch nicht, weil ich da Eintritt bezahlen muss.«

Na, Sie wissen schon, was ich damit sagen will. Es geht manchmal sehr unprofessionell zu! Und alle glauben, dass Geld die Lösung aller Probleme ist, wo es aber doch mehr um das Explorieren und das energische Handeln geht.

Ich berichtete schon: Mein Innovationscoach Gifford Pinchot hat mich damals sofort gefragt, ob ich nicht zuerst mein Haus verkaufen will, um meine geplante Innovation oder »Firma« voranzubringen. Da zweifelte ich – und Pinchot schüttelte den Kopf, und dachte, dann sei ich kein richtiger Unternehmer nach seinem Geschmack. So extrem bin ich ja heute als Begutachter fremder Ideen gar nicht. Aber wenn jemand die Geldausgabe für einen Messebesuch scheut? Wenn er trotz Google seine Wettbewerber im Markt nicht kennt oder wenn er Angst hat, jemand könnte ihm die Idee stehlen?

Angenommen, Sie sind selbst Investor. Sie haben gerade 1 Million Euro geerbt und wollen sich bei einem Unternehmen beteiligen. Geben Sie solchen Erfindern ihre Million? Was wird er mit der Million machen? »Ich glaube, ich muss noch zwei Jahre lang weiterentwickeln, schwer zu sagen, wie es am Ende aussehen wird.«

Ich bitte Sie wiederum, mich nicht für überzogen oder negativ zu halten. Das sind meine tagtäglichen Fälle. Fast alle spielen sich so ab, und ich habe bisher in all den Jahren erst drei oder vier Vorschläge gesehen, bei denen ich mir das Geldgeben überlegt habe, in einem Fall sogar ernsthafter. Dieser eine Fall ist bei mir an der Frage gescheitert, ob ich wohl eine theoretische Chance hätte, mein eingesetztes Kapital zu verzehnfachen. Daran glaubte ich dann nicht wirklich und ließ die Finger davon.

Gifford Pinchot schätzte, dass ein normales Startup, das vom Erfinder umgesetzt wird, eine Chance von fünf Prozent hätte, richtig Geld zu verdienen. Und er fragte uns herausfordernd: »Wenn ich selbst mein Geld investiere und mit meiner Managementerfahrung und meinem Netzwerk an der Wall Street helfe – wenn ich also von einem Business so überzeugt bin, dass ich selbst mit meinem sauer verdienten Geld, mit Zeit und Können dabei bin: Wie groß ist die Chance dann?« Wir schätzten, ich glaube, im Durchschnitt 30 Prozent. Er aber verriet uns:

11 Prozent. Eine ähnliche Zahl habe ich seither öfter gehört. Die Daumenregel für Investoren lautet: »Mit einem von zehn Projekten mache ich hoffentlich mehr als den zehnfachen Gewinn. Davon lebe ich. Bei drei oder vieren von zehn erhalte ich einiges Geld zurück und komme mit einem blauen Auge davon. Die anderen sind mehr oder weniger glatt in den Sand gesetzt.«

Das wird nie offen gesagt. Man tut so, als ob ein Vorhaben oder Projekt immer gelänge, wenn man nur genug Geld hätte. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Finanzexperte in einem Unternehmen eine Vorstellung von diesen ungeheuren Risiken bei der Genehmigung von Projekten gehabt hätte.

Innovationen bergen ein Risiko! Schon völlig normale Projekte scheitern nur an der ordnungsgemäßen Durchführung, wie viele scheitern dann bei Innovationen? Es wird wieder und wieder festgestellt, dass quer durch alle Branchen und Arten von Vorhaben vielleicht die Hälfte aller größeren Projekte mehr oder weniger misslingt und noch ein weiteres Viertel nicht wirklich die Ziele erreicht. Es gibt viele Gesetzesvorhaben und unendliches Ringen um Reformen bei Steuern, Bildungswesen und Sozialleistungen. Wie viele solcher »Innovationen« gelingen? Fast keine. Wir sind deshalb politikverdrossen. Nichts geschieht. Immer sind gerade Wahlen, weshalb man vorher nichts tun kann und hinterher alles umwerfen muss. Das ist bei Innovationen nicht anders. Erinnern Sie sich an die dot.com-Manie, als Firmen zu Tausenden gegründet wurden und gleich wieder abtauchten? Die Risiken wurden maßlos unterschätzt. Ein Risikomanagement für Kredite gibt es erst seit vielleicht 15 bis 20 Jahren, ich war in der ersten Tagen als Berater von IBM dabei. Man hat dann diese Systeme nicht etwa dazu verwendet, um Risiken zu verstehen oder zu verhindern, nein, man verwendete sie, um Risiken bis an die Grenze der Legalität auszureizen und anderen, die wenig davon verstanden, zu verkaufen. Daraus resultierte die Finanzkrise. Sie hatte ihren Grund darin, dass rund um Risiken weite Ahnungslosigkeit herrschte.

Die Businesspläne sehen niemals so etwas wie einen 11. September oder einen Einmarsch des Irak nach Kuwait vor, keine Afghanistankriege und keine Eurowirren (die Griechenlandkrise ist keine Finanzkrise, sondern eine von Schuldenmacherei). Die Erfinder planen bei ihren Innovationen mit dauerhaft normal gutem Wetter! Und sie sterben in der nächsten Krise, weil sie zu wenig Kapital haben. Man sagt, die Banken seien zu vorsichtig, aber es dämmert allen, dass sie wohl alle zu unvorsichtig sind. Faktisch haben wir doch alle paar Jahre eine Krise (Gorbatschow, Jahr-2000-Computerproblem, dot.com-Crash, 11. September, Irakkrieg, Lehmann-Pleite, Fukushima, Griechenland) – also muss jede Innovation doch eine schwere Krise in der ersten Zeit aushalten können?!

Dazu kommen die Krisen der Innovation im Unternehmen selbst, oft werden Innovationsprojekte als Krisenpuffer der Firma missbraucht. Wenn das Jahresergebnis in Gefahr ist, stoppt man die teuersten Entwicklungsprojekte und schließt Forschungseinrichtungen. Diese Art von Krisen trifft Intrapreneure sehr häufig. Von heute auf morgen ist Schluss! Einfach so. »Keine Sinnfragen!«, sagt der schmallippige Vorstand.

Es gibt noch mehr Krisen durch Gesetzesänderungen oder Technologiebrüche. Bestes Beispiel: Die Stromerzeuger gehen fast zugrunde, weil plötzlich die Atommeiler abgeschaltet werden sollen.

Alle diese Brüche durch das Internet, Gesetzesänderungen, Kriege, Börsen-Crashs, neue andere Erfindungen, Umstürze, Wahlen, Risikoeinschätzungen und Währungsrutsche muss die Wirtschaft aushalten, und sie tangieren die Innovationen umso mehr, deren Märkte sich verschieben, sich nicht wie erhofft bilden oder anderen zufallen.

Es gibt also das 90-Prozent-Risiko, dass eine jede Innovation scheitert – und dann noch das Risiko eines Tsunamis oder einer Kernschmelze anderswo. Beide Risiken werden nach meinem Wissen nicht diskutiert, wenn Finanzmanager oder Banken Kredite geben. Sie verstehen die Risiken nicht wirklich, sondern sie orientieren sich an ihnen vorliegenden Bestimmungen und bürokratischen Regeln, also »an den Vorschriften«. Die werden kaum fachkundig, aber unentwegt geändert. Ich habe so oft dies gehört: »Ihre Innovation ist eigentlich gut und wäre nach den Bestimmungen des letzten Jahres auch genehmigt worden. Nach der Reform der Kennzahlen fallen Sie leider aus dem Raster. Eigentlich schade.«

Ich bin überhaupt erstaunt, welche Vorhaben tatsächlich Geld zugewiesen bekommen. Ich sehe mir oft die Business-Cases von Innovatoren an, insbesondere die Umsatzschätzungen der nächsten fünf Jahre. Die sind so gut wie immer bombastisch zu hoch veranschlagt – für mein Gefühl. Meine Intuition, bestätigt durch ein bisschen Nachrechnen, sagt mir, dass der Umsatz immer gerade so hoch geschätzt wird, dass die bürokratischen Software-Tools eine Kreditgenehmigung gerade noch zulassen. Wieder geht es um Prozessbefriedigung. Eine Investition ist gut, wenn die Bürokratie sie genehmigt. Über Business und wirkliche Risiken wird kaum verhandelt. Die Business-Cases sehen alle gleich aus. Im ersten Jahr steigt der Umsatz um 100 Prozent, dann um 66 Prozent, dann um 45 Prozent, dann um 33, schließlich um 25 Prozent. Damit kann die Bürokratie leben. Wer an einen anderen Verlauf glaubt, hat es schwer und muss sich rechtfertigen, weil das »nicht normal ist«.

Doch genug mit der Äußerung meines Unverständnisses. Kaum eine Investition, die genehmigt wird, wäre eine, bei der ich selbst meine Ersparnisse guten Gewissens geben würde. Und ich wundere mich, warum es noch immer so viele Investitionsgelder gibt. Warum?

- Außerhalb der Unternehmen wartet so viel Kapital auf Anlage! Viel mehr, als es solide Anlagen gibt. Dieses Kapital wandert dorthin, wo es relativ am besten angelegt ist, nicht einfach dahin, wo es gut angelegt ist.

- Innerhalb der Unternehmen besteht ein Zwang, Geld in Innovationen zu stecken. Das will der VP Innovation, der die Innovationen managt. Er muss zeigen, dass in Innovationen investiert wird. Er hat überhaupt nicht die Option festzustellen, dass er gar keine profitablen Innovationen im Unternehmen sieht. Er ist ja dafür zuständig, dass es welche gibt. Also investiert er in die relativ besten, nicht nur in gute.

- Die Forschungsförderungseinrichtungen müssen ihr Geld an die besten Projekte vergeben, dazu sind sie da … Es gibt gar nicht so viele gute Projekte, die viel Geld bringen. Oft werden die Förderrahmen nicht ausgeschöpft.

Nach gesundem Menschenverstand sollte man jedes Projekt finanzieren, das hohe Erträge erwarten lässt. Jedes! Man bekommt doch das Geld mehrfach zurück! Warum also gibt man nicht Geld an jedes gute Projekt? Die Antwort ist wohl, dass das dem VP Innovation und den Förderungsinstituten nicht richtig geheuer ist. Sie wissen insgeheim doch, dass »man eben Innovation fördern muss«, dass der Erfolg aber dürftig sein wird. Lesen Sie sich im Internet in den Erfolg von Fördermaßnahmen der Länder oder der EU ein. Dort heißt es immer wieder: »Es wird beklagt, dass so wenig dabei herauskommt. Es verwundert, dass es kaum Daten gibt, die den späteren Erfolg oder Misserfolg nach der Vergabe von Fördergeldern verfolgen und dokumentieren.«

Ich will sagen: In weiten Teilen werden die Finanzierungsfragen (noch) nicht professionell geklärt, die Entscheidungen fallen nach unendlicher Bürokratie dann am Schluss doch nach Bauchgefühl, »weil das Geld ja zugeteilt werden muss« oder »weil Anleger warten«. Der Innovator kann damit glücklich fahren, ja. Aber er muss sehr viel Arbeit in solche Business-Cases stecken – und am Ende glaubt er noch selbst, was drin steht. Es ist eine Sache, Umsatzkurven für die Kreditvergabe zu schönen und eine andere, ein richtiges Geschäft als Unternehmer zu führen.

Innovatoren müssen unternehmerisch handeln, aber sie werden wie Marionetten an halb verstandenen und kaum verständlichen Finanzierungsrichtlinien entlanggeführt. Innovatoren müssen eigentlich ungeheuer viel über Finanzfragen wissen, nicht aber über das Einhalten von bloßen Genehmigungsrichtlinien. Sie lernen das Finanzielle aus einem Blickwinkel der Investoren und Förderer kennen, nicht aber als Handwerk eines Unternehmers. In diesem Sinne bildet das Finanzthema eine weitere Barriere für das Neue.

Innovationslehren als Verkaufsschlager und teure Hoffnung

Weil Innovation so schwierig ist und so selten gelingt, muss sie doch irgendwie erlernbar sein – so denken alle. Ich habe meine Meinung schon dargelegt: Was eindringlich gelehrt wird, wird nicht gekonnt und eigentlich nicht gewollt. Man sagt oft: »Wo ein Wille ist, ist ein Weg.« Es gibt leider eine heimliche Lieblingsthese im Management:

Mythos: Wo ein Weg ist, kommt der Wille schon nach, und alles geht schließlich doch.

Das ist im Allgemeinen falsch, es kommt nämlich sehr auf den Weg an. Wenn die neue Straße zum Spaßbad eingeweiht wird, fahren da auch Leute hin. Aber wenn Buddha den Weg ins Nirwana weist? Oder Jesus den schmalen Pfad zur Erlösung? Die Verheißung der Innovation ist als Vision oder Inspiration spürbar. Sie zieht wirklich den Willen nach, aber es kommt eben auf ihre Kraft an. Es genügt nicht, eine Vision zu haben oder festzulegen. Ich habe das oft mit Topmanagern diskutiert, die sich über eine Vision von »Jedes Jahr 10 Prozent mehr Umsatz bei gleichbleibenden Kosten« richtig begeistern konnten und sich über die zitronigen Gesichter der Mitarbeiter bei der feierlichen Verkündigung wunderten.

Es gibt unendlich viele Bücher über das Entstehen des Neuen, wie dieses ja auch. Sie weisen eine Richtung und einen Weg. Sie zeigen Beispiele von Erfolgreichen, die es geschafft haben. Sie analysieren Erfolgreiche und destillieren Erfolgskriterien heraus. Alles erscheint klar. Die Lehren und Bücher, die Methoden und Coachings, die Beratungen und Managementreorganisationen ranken um immer dieselben Fixsterne:

- Innovationsstrategie,

- Planung und Analyse im Dienste der Innovation,

- Innovationsprozesse leicht gemacht,

- Innovationsmanagement bringt Struktur,

- Ideenmanagement bringt Klarheit ins Wirrwarr,

- Erfolgreiches Brainstorming eröffnet Zukunft,

- Kreativitätstechniken gebären Wunder,

- Innovationsworkshopformate helfen beim Einüben,

- Erfolgsfaktoren bei der Innovation,

- 10 typische Fehler der Innovatoren,

- Innovation durch Kundenorientierung,

- Der Kunde als Innovationsmotor,

- Erfolgreiches Entrepreneuring,

- Wie es die ganz Großen schafften,

- Erzeugung von Momentum,

- Open Innovation,

- Intellectual Property Management und Patentstrategie,

- Computer Aided Innovation,

- Leuchtfeuer durch Leuchtturmprojekte,

- Die Kraft begeisternder Visionen,

- Leadership und Inspiration,

- Förderung der Risikobereitschaft,

- Stringentes Risikomanagement,

- Fordern von Eigeninitiative,

- 100 Erfolgsbeispiele und Heldenepen,

- Innovation ist kein Zufall,

- Von Mittelmaß zu Hochleistung.

Bitte gehen Sie diese Liste noch einmal durch und beurteilen Sie, was nach einer »Umsetzung« des Gelernten erreicht worden ist. Ich wiederhole die Stufen der Entwicklung vom Ahnungslosen bis zur Weltspitze aus dem Beratungsbaukasten:

- Level 0: Die Problematik der Frage ist nicht bekannt.

- Level 1: Die Problematik der Frage ist geläufig, es gibt keine Aktionen.

- Level 2: Es gibt Überlegungen zu konkreten Aktionen.

- Level 3: Es gibt erste praktische Ansätze zur Problematik der Frage.

- Level 4: Die volle Umsetzung ist in Arbeit.

- Level 5: In etwa: Ja.

- Level 6: Wirklich gute Umsetzung!

- Level 7: Die Umsetzung ist mit der Umsetzung der anderen Problematiken verzahnt (»integrated«).

- Level 8: Die Gesamtumsetzung ist »World Class«.

Bücher zu lesen hilft, auf Stufe 1 zu kommen, vielleicht erreicht man Stufe 2. Die Brainstormings »bottom up« arbeiten sich von unten in ersten Aktionen hinauf, die Beratermethoden fassen das ganze »top down« in Form von Neuorganisation an. Das Ziel muss sein, Level 5 zu erreichen: »Ja, wir haben eine gute Innovationskultur.« Die meisten Unternehmen stecken zwischen Stufe 3 (»Wir haben Leuchtturmprojekte«) und Stufe 4 (»Wir geben uns eine neue Struktur und führen die jetzt ein«).

Schauen Sie in das nächste Resistenzdiagramm: Im Grunde wird immer »nur« eine neue Methode oder eine neue Struktur propagiert. Die OpenMinds versuchen es wieder einmal, nach dem Motto: »Vielleicht hat diese Diät Erfolg.« Die CloseMinds haben ein langes Elefantengedächtnis und schließen aus dem Misserfolg der früheren Versuche, dass alles in unnützem Aufwand enden wird, Motto: »Du bist nach 100 Diäten immer noch dick.« Die Antagonisten wettern in der Form: »Diäten schaden dem Körper, was zumutbar wäre, wenn man abnähme. Da das nicht erreicht wird, sind Diäten einfach nur schädlich.«

Trotzdem gibt es immer neue Diäten, neue Hoffnungen und immer neue Versuche, die aber nie konsequent durchgeführt werden. Die Protagonisten verheißen Hoffnung und wiegeln ab, wenn es Befürchtungen der CloseMinds gibt. Die OpenMinds machen wieder einmal mit, sie sind gutwillig und mögen nicht ohne Hoffnung sein – dafür tun sie schon einmal wenigstens etwas. Ich selbst gehöre sehr oft zu den CloseMinds neuer Methoden. Ich opponiere nicht gegen die Methode an sich, sondern ich möchte nur einmal echte Motivation bis hin zu Stufe 5 entstehen sehen. Die Hoffnung im Management, dass das Aufzeigen des Weges schon Motivation und Wille nach sich zieht, ist oft sagenhaft groß. Es ist dann leicht verständlich, dass die Antagonisten dem Management vorwerfen, sich eben nicht wirklich leidenschaftlich zu engagieren, sondern nur Wunder von den Mitarbeitern zu erwarten. Antagonisten wittern eine Art Selbstentlastung des Managements – am Ende sind die Mitarbeiter schuld und müssen Lohnkürzungen akzeptieren. Und die Frage aller Fragen kann wieder neu beantwortet werden: »Warum klappt etwas jetzt, was sonst nie klappte?« Und die Antwort: »Es ist diese wirklich neue Methode, die klappt.« Es fehlt aber immer der Wille zur Innovation, die Freude daran und die fördernde Unternehmenskultur. Die Resistenzen gegen alle Methoden, gegen alle vergangenen und alle zukünftigen, werden ignoriert. Da machen die CloseMinds schon gar nicht mit – sie sind resigniert.

Neben den neuen Methoden für »Bottom up«-Ansätze gibt es neue Beratungsmethoden und neue Ideen für Innovationsorganisation. Die werden ebenfalls periodisch aufgegriffen. Von Zeit zu Zeit erfolgt eine wirklich tiefgreifende Restrukturierung der Innovationsanstrengungen, der Forschungs- und Entwicklungsbereiche. Und nun kommt der furchtbare Irrtum:

Mythos: Wenn die Organisation gut ist, findet sie bald von allein den Weg zum Ziel.

Wenn alles gut geregelt ist und alle nach den Regeln arbeiten, muss es klappen! So ist die herrschende Meinung. Das bedeutet im Management auch: Mehr ist nicht zu tun. Fertig. Wenn also etwas strukturiert ist, glaubt das Management auf Stufe 5 zu sein und lehnt sich zurück. Es ist alles getan. Danach geschieht nicht viel, man überprüft nun, »wie gut die neuen Strukturen greifen«. Enttäuschung macht sich breit. »Die neuen Prozesse werden nicht angenommen, die Mitarbeiter ignorieren alles und lähmen. Wir müssen sie unter Druck setzen.« Nach einigen Monaten steht die ewige Leidenslitanei auf den PowerPoints: »We are lacking in execution.«

Wieder und wieder zerschellt alles an der Resistenzbarriere, auch weil sie gar nicht erkannt wird. Alles hektische Agieren findet unter den Protagonisten statt.

Neue Managementprozesse sind immer wie eine Art Kunststruktur, so wie Dr. Frankenstein ein neues Monster zusammennäht. Die Blutkreisläufe funktionieren, die Nervenstränge sind gespannt. Wenn das alles fertig ist (das ist am Ende von Level 4), dann muss das Monster nur noch atmen und leben. Das ist die wirkliche Barriere!

Wenn das Management feststellt, dass etwas nicht funktioniert, sagt es immer: »Die neuen Prozesse werden noch nicht gelebt.« – »Die neuen Strukturen müssen erst noch mit Leben erfüllt werden.« Dazu wartet das Management einfach ab – so wie mein Vater als Bauer Rübensamen gedrillt hatte und nun auf die Keimblätterspitzen wartete und von reicher Zuckerernte träumte. Managementstrukturen aber sind nicht Aussaaten, sondern nur so etwas wie ein fertiges »Monster«. Der Schritt zum Leben ist der entscheidende Schritt, er muss am härtesten erarbeitet werden. Das bleibt irgendwie unverstanden. Es wird irrig angenommen, etwas im Prinzip Lebensfähiges würde gleich von selbst leben.

Eine ganze Wirtschaftsbranche profitiert von diesem Irrtum. Immer neue Methoden werden wieder neu angewendet. Neue Bücher mit Patentmethoden erscheinen und gehen weg wie Bestseller. Coaches versuchen sich in Motivationstrainings (»Beatmung des Monsters«). Manager bezahlen Berater, die immer neue Monster kreieren. Aber auch die atmen nicht, weil diese Barriere nicht beachtet und bearbeitet wird. Und alles kostet Unsummen! Wer könnte beim Finanzieren helfen?

Der Staat muss einspringen und fördern!

Kann denn nicht der Staat die Kosten für die Grundlagenentwicklungen übernehmen? Wozu haben wir ein Ministerium für Bildung und Forschung? Und dazu noch eines für Wirtschaft und Technologie? Die werden von der Industrie in die Pflicht genommen und müssen sich auch vor den Wählern profilieren. Im ganzen Buch habe ich dargestellt, wie schwer es ist, Wissen und Erforschtes in die Wirtschaft und in die wirkliche reale Technologie einfließen zu lassen. Zwischen der einen Seite und der andere klafft eine Lücke – die beiden Bereiche sind voneinander wie getrennt – das Zukünftige und das Gegenwärtige. Fast symbolisch finden wir diese Lücke in den Ministerressorts widergespiegelt. Das eine Ministerium ist für das Heranwachsende zuständig (Bildung und Forschung), dass andere für das schon Etablierte (Wirtschaft und Technologie). In Deutschland kommt noch verschlimmernd dazu, dass diese Ministerien historisch von Vertretern verschiedener Parteien geführt werden (die Freidemokraten wollen immer das Wirtschaftsressort besetzen). Also etablieren die verschiedenen Institutionen munter ihre eigenen Prozesse, so wie ein VP Innovation in seinem Unternehmen:

- Staatliche Förderprogramme und Förderinitiativen,

- Forschungsmittel für Doktoranden,

- Existenzgründungen, Gründerfonds und Gründerzentren,

- Versuch, ein Silicon Valley zu klonen,

- Internationale Forschungskooperation,

- Förderung von »Leuchtturmprojekten« aller Art,

- Ausschreibung und Vergabe von Auszeichnungen.

Auf der anderen Seite wird Druck auf die staatlichen Forschungsinstitutionen ausgeübt, endlich in größerem Umfang aus den reinen Forschungsergebnissen finanziell Verwertbares zu erzeugen. Die Regierung zwingt die Universitäten in Eliteuniversitäts-Wettbewerbsschlachten hinein, sie verlangt das »Einwerben von Drittmitteln«, also einen finanziell messbaren Erfolg der Forschung. Unter diesem Erfolgsdruck stehen die Forschungszentren der Industrie schon lange, soweit es sie noch gibt. Auch sie werden von der Unternehmensführung gedrängt, ihre Erfolge in Euro und Cent nachzuweisen.

Ich entflechte die Logik. Es gibt zwei verschiedene Ansätze, Innovationen hochzufahren:

- durch Zwang, Geld mit den Ideen verdienen zu lassen,

- Innovationen durch Bereitstellung von Geld in »Sondertöpfen« zu fördern.

Die erste Maßnahme soll die erste Hürde der Innovation überwinden. Man erzwingt durch das Fordern von Geldeinnahmen, dass Ideen wirklich zu etwas Marktreifem geführt werden. Die zweite Maßnahmenart soll auch die erste Hürde der Innovation überwinden, indem sie wirklich tolle, absolut förderungswürdige Geschäftsideen in den Markt pusht.

Was geschieht nun? Die Forschungsinstitutionen des Staates und der Wirtschaft pervertieren diese Maßnahmen, indem sie dadurch Geld verdienen, dass sie die Fördertöpfe unter sich aufteilen! Sie müssen gar keine Innovationen hervorbringen! Sie bewerben sich mit ihren Ideen einfach um die Fördergelder für die Umsetzung genialer Ideen und forschen mit diesen Geldern irgendwie weiter. Wenn dann die Finanzkontrolleure nach den aus Innovationen verdienten Geldern fragen, weisen sie die Einnahmen aus den Fördertöpfen vor. Ja, tatsächlich, sie haben es geschafft, aus ihren Ideen Geld zu machen!

Ich will sagen: Die beiden Maßnahmenarten vernichten sich also dadurch, dass sie zusammentreffen. Was kommt dabei heraus? Milliarden von Fördergeldern werden dazu benutzt, weiter zu forschen wie bisher – ohne den Kunden da draußen, ohne uns Menschen zu fragen, ohne irgendwelche Infrastrukturen zu planen oder gar aufzubauen. Die Ernte besteht aus lauter Studien, Publikationen, Impact-Points, Leuchtturmprojekten, Politiker-Presse-Terminen und einem satten Bonus für den Vice President Innovation.

Die Fördergelder werden einfach mitgenommen, es wird fröhlich geforscht und auf Statusmeetings werden die Erfolge berichtet. Sobald aber die Förderung aufhört, werden die Projekte gestoppt und durch neue ersetzt, die wiederum neu gefördert werden. Die Förderungen münden also nicht in Innovationen oder wenigstens in einer Weiterarbeit an den begonnenen Entwicklungen. Nein, man forscht immer neu an etwas, was gerade gefördert wird. Das ist jedes Jahr etwas anderes! Es ist deshalb am besten, alle paar Jahre das Arbeitsgebiet zu wechseln – das alte Arbeitsgebiet wird einfach aufgegeben, dafür beginnt man als blutiger Anfänger auf einem neuen Gebiet, das neuerdings vom Staat oder Unternehmen gefördert wird. Das Ganze ist im Endeffekt Fördergeldwellensurfen und führt fast zwangsläufig nicht zu Innovationen. Alle Tätigkeit findet wieder einmal nur vor der ersten Hürde der Innovation statt. Die Protagonisten bleiben unter sich.

Ich bin jetzt sehr negativ, aber es ist doch logisch, dass sich Zwang und Förderung ideal ergänzen und gegenseitig aufheben. Wenn Sie skeptisch sind, surfen Sie ein bisschen im Internet. Informieren Sie sich über die Erfolge von Milliardenprojekten wie Theseus, Galileo oder Ariane. Googeln Sie unter »Fördermittel verpulvern« oder ähnlichen Stichworten. Wie aber reagieren die Politiker? Sie verstehen die Fördertropfmechanismen nicht und erhöhen die Dosis. Für das EU-Projekt Horizon 2020 sind Mittel in Höhe von 80 Milliarden Euro vorgesehen. Bitte lesen Sie auf der Webseite des Europäischen Parlaments dies (vom 21. März 2012):

»Bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in neue Produkte und Dienstleistungen liegt Europa hinter anderen Regionen. Das Rahmenprogramm HORIZON 2020 soll das ändern. Am 20. März diskutierte der Industrie-Ausschuss mit Experten über den EU-Plan zur Förderung von Forschung und Innovation bis 2020.«

Vor wenigen Jahren beherrschten europäische Mobilfunkkonzerne den Weltmarkt. Doch die Konkurrenz aus Amerika und Asien hat mit Innovativem aufgeholt und überholt. Europa droht bei vielen modernen Technologien den Anschluss zu verlieren.

Das EU-Rahmenprogramm HORIZON 2020 soll mit rund 80 Milliarden Euro die Entwicklung neuer Technologien und deren Umsetzung in marktreife Produkte fördern. So sollen Firmen und Forschungsinstitute leichter an Finanzierungsmöglichkeiten kommen. Marktorientierte Forschung und innovative Start-ups würden mehr Unterstützung erhalten.

Die portugiesische Berichterstatterin Maria de Graca Carvalho von den Christdemokraten hält das Rahmenprogramm HORIZON 2020 gar für das wichtigste EU-Finanzinstrument, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. Auch ihre sozialdemokratische Kollegin Teresa Riera Madurell aus Spanien argumentiert: »Forschung und Entwicklung können Europa in der Wirtschaftskrise dabei helfen, zu wachsen und qualitativ hochwertige Jobs zu schaffen.«

USA: Europa leidet an einer Innovationskrise

Dr. Burton Lee von der US-amerikanischen Stanford School of Engineering befürwortet das Rahmenprogramm HORIZON 2020, glaubt jedoch, dass Europäische Universitäten marktorientierter denken müssten. »Alles, worauf es ihnen ankommt, sind die Forschungsinstitute; um Innovation sollen sich die Anderen kümmern«, kritisiert er.

Das ist der Punkt: »Um Innovation sollen sich andere kümmern.«

Sic.

Die Managementsysteme des Drittmitteldrucks und die Politik der Förderung führen zu einer fast gänzlichen Verschwendung. Das allein ist nicht die Katastrophe. Die besteht vor allem darin, dass sehr viele potenzielle Innovatoren von der Innovation abgehalten werden, weil sie den leichten Weg der Befriedigung immer neuer Förderprogramme gehen können. Statusprüfungen staatlicher Projekte sind kinderleicht zu bestehen – verglichen mit dem Überzeugen von uns Kunden hier draußen.

Damit beschreibe ich vielleicht ein europäisches System, das von den USA aus kritisiert wird. Die USA leiden ebenfalls unter einer Innovationskrise, die aber wohl anders gelagert ist. Viele US-Unternehmen haben versucht, das leichte Geld durch Verlagerung von immer wertvolleren Jobs nach Asien zu verdienen. Durch das Mitnehmen solcher Effizienzeffekte ist so viel Geld verdient worden, dass die eigentliche Innovation im Sinne des echten Neuen vernachlässigt wurde … Die USA haben ungeheure Profite aus rigorosem Lean Management erzielt, die durch die Verlagerung nach Asien noch weiter anschwollen. Diese Quelle der Profite scheint nach Jahren der Ausbeute langsam zu versiegen.

Zusammenfassung der Problemlage

Alles rund um Beratung, Coaching, Methoden, Bücherlesen, Erfolgsbeispielstudium oder Analysen der Märkte oder der Reichen findet nur im Kopf statt.

Für Innovation muss Herzblut dazu, es muss Wille zum Neuen und volle Energie zum Einsatz kommen. Der Mangel an Energie wird nie als das primäre Problem gesehen. Fast alle glauben zuerst, es läge ein Disziplinproblem vor, dass man sich nicht streng an die vorgeschriebenen Methoden hält. Danach resignieren sie vor dem Disziplinmangel und suchen das Problem in der Art der Methode. Genau an diesem Punkt stehen wieder neue Berater (oder die alten) mit einer brandneuen Methode bereit, um das Innovationsproblem diesmal wirklich an der Wurzel zu packen und endgültig zu lösen. »Nun brauchen wir nur noch unsere Energie zu bündeln, dann sind wir unbesiegbar.« Danach staunt man stets aufs Neue, dass alles wieder an einem rätselhaften Energiemangel leidet. »Warum geschieht nichts?«

Alles, was vom Verstand zu Innovation gesagt werden kann, ist noch auf der Protagonistenseite vor der großen Resistenzbarriere. Diese Resistenz wird nun immer verteufelt, man fordert »Bewusstseinswandel« oder »Änderungen in den Köpfen« – wieder erfolglos.

Innovation ist mehr als ein Plan, ein System, ein Geschäftsmodell oder eine tote Kreatur Frankensteins. Sie muss leben, und dafür ist viel mehr nötig als einfach nur ein guter Ansatz.

Innovatoren haben es an sich schon nicht leicht, weil sie schon draußen bei den Kunden Strukturen überwinden müssen, die es den neuen Ideen schwer machen. Nun treffen sie im Unternehmen selbst auf Abteilungsdenken, untaugliche Prozesse, die sich immer im Probestadium befinden, auf Manager, die das Neue nur managen, aber nicht verstehen wollen, und auf Controller mit falschen Vorstellungen von Risiken. Und jedes Mal, wenn irgendetwas wirklich nicht gut zu sein scheint, ergießt sich über das Unternehmen ein Schwall von Appellen, Brainstormings, Zwangsmaßnahmen und Prozessimplementationen nach standardisierten Beratungen.

Weil sich alle in den falschen Maßnahmen für die Innovation einig zu sein scheinen, wird jede Innovation nun noch mit diesen falschen Maßnahmen behindert bis blockiert. Niemand kümmert sich darum, was ein Innovator an wirklicher Hilfe braucht – nein, sie prüfen alle, ob der Innovator die untauglichen oder schädlichen Prozesse durchläuft, damit alle auf der sicheren Seite sind, wenn der Innovator scheitert. Es wird immer vom Scheitern des Innovators gesprochen und nie darüber, dass das Gefilz von üblichen Managementpraktiken, Lehrbuchmeinungen und Beratungsmethoden für einen großen Teil des Versagens verantwortlich ist.