INNOVATION ERSCHLIESST NEULAND

Jede Idee hat große Tücken – unterschätzen Sie das nicht!

Großartige Ideen, die wir bewundern, sind im Nachhinein vollkommen genial. Das spüren wir deutlich und bewundern Ideen in unangemessener Weise. Wir haben vergessen, dass wir dieselben Ideen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und Ausbreitung verrückt oder schlicht »doof« fanden.

Stellen Sie sich vor, jemand hatte als Erster die Idee, eine Waschmaschine, einen Geschirrspüler, einen Trockenrasierer oder ein Mobiltelefon zu bauen und an alle Leute zu verkaufen. Das ist solch ein großes bewunderungswürdiges Genie, denken Sie sich, das seiner Zeit weit voraus war und uns diese Wohltaten der Menschheit schenkte. Leider haben Sie vergessen, was wir alle damals von solchen Erfindungen hielten – nämlich gar nicht viel oder nichts. Wir sahen zuerst die offensichtlichen Nachteile.

Die Wäsche wurde ewig nicht weiß genug, sie hatte »Grauschleier«. Generationen von Waschmittelreklamen versuchten, uns in Werbeschlachten vom Gegenteil zu überzeugen. Alle paar Monate wurde die Wäsche noch 10 Prozent weißer – man müsste einmal die Prozente über die Jahrzehnte zusammenzählen und würde feststellen, dass heute alles um einige 1 000 Prozent weißer wird als damals am Anfang. Die Wäsche lief außerdem zum Teil ein, andere Wäsche leierte aus – immer gerade, wie man es nicht brauchte: Zu kurze Hosen liefen ein, zu lange wurden länger. Das sahen die Oberbekleidungsverkäuferinnen meist anders. Wenn die Hose bei der Anprobe zu kurz war, prognostizierten sie ein Ausleiern, bei zu langen Hosen das passgenaue Einlaufen. Damit nicht genug: Die Waschmittel passten nicht, sie waren zu mild oder zu scharf, die Stoffe waren nicht an Waschmaschinen angepasst und verfärbten alles andere, sodass die Wäsche oft einen rosa Schimmer bekam. Die Textilindustrie reagierte mit neuen Stoffen, entwickelte bügelfreie Konzepte, die Deodorantindustrie erfand Maßnahmen gegen feuchte Nylonachselhöhlen, die Waschmittelindustrie erfand Waschmittel für alles und jedes Stoffteil, die Waschmaschinen wurden technisch besser, mussten aber noch lange oft repariert werden – wie einstmals die Autos auch. Deshalb lehnte eine wirklich gute Hausfrau die Waschmaschine noch lange ab, sie wusch blütenreines Weiß für den Bürogatten und triumphierte über die faulen Maschinenehefrauen, die sich einen lauen Lenz machten und selbst verwirklichen wollten. Haben Sie denn ganz vergessen, wie es wirklich war?

Wir sind gegen die Waschmaschinen Sturm gelaufen, wir wollten sie nicht, wir waren gegen die fortschreitende Technisierung unseres Alltags. Wir hielten diese Idee keineswegs für genial!

Na, irgendwann haben wir uns daran gewöhnt. Dann erfand man den Trockner gegen die Wäscheleine. Wieder erhob sich ein Sturm! Wäsche muss in der frischen Aprilluft trocknen, sie duftet so fein! Trockner kosten viel Strom, die Sonne ist umsonst. Die Wäsche wird nach dem schon erwähnten Feindschaftsprinzip der Technik wieder länger, wenn sie zu lang ist, und kürzer, wenn sie zu kurz ist. Alles musste nun trocknergerecht werden. Die Stoffe wurden neu erfunden, die Aprilfrische chemisch zugefügt … Dann kam der Geschirrspüler. Das teure Erbglas wurde milchig und musste verloren gegeben werden. Die Teller hatten harte Ei-Narben und Soßenverkrustungen, das Spülmittel schien hoch giftig zu sein. Das Geschirr passte nicht gut hinein, vieles durfte nicht hinein und musste mit der Hand gespült werden, kleine Haushalte sammelten eine Woche sparsam Geschirr und stellten die Maschine an, wenn es faktisch steinhart fleckig war. Nun wusch man vorher vor … Es war ein Drama, bis alles endlich funktionierte.

Und so weiter! Die Trockenrasierer waren zuerst so schlecht, dass der deutsche Mann schon mittags wieder wie frisch aus dem Urlaub gekommen zu sein schien, die gute Ehefrau entließ ihn nur nass rasiert und damit glatt zur Arbeit. Mobiltelefone hatten am Anfang kaum Empfang, die Batterie war immer gleich leer, die Gespräche waren unanständig teuer, sodass sich nur Protze in Restaurants oder in Zügen damit wichtigmachten.

Alle guten Ideen, auch die Computer, die Smartphones, die Tablets und Viagras, die Leggins, die Navis – standen ausnahmslos unter größter Kritik und brauchten lange Zeit, um einen festen Platz in unserem Leben zu erobern. Diese Ideen verformten sich während dieser Zeit, wurden besser, entwickelten sich und veränderten die sie umgebende Infrastruktur so lange, bis sich die Idee »eingebürgert« hatte. Dieses Einbürgern wird absolut unterschätzt, weil es gar nicht wirklich registriert wird. Wir alle erkennen die Idee in ihrer Konsequenz eigentlich erst, wenn sie uns lieb und teuer geworden ist. Die Zeit unserer Bedenken und unseres Dauermeckerns haben wir dann schon längst vergessen.

Über die gegenwärtigen Ideen aber meckern wir hemmungslos, heute über die Automatisierung der Verwaltung (»Ach die schönen Arbeitsplätze«), über das Internet im Smartphone (»Das macht süchtig«), über Facebook (»Alle wissen über mich Bescheid, ich habe keine Kontrolle mehr«).

Und dabei sind wir doch nur die Kunden, wenn es um die neuen Ideen geht! Schon wir Kunden lehnen das Neue ab. Aber da gibt es noch all die anderen, die daran mitarbeiten müssen!

- »Wissenschaftler, erfindet nun auch noch Waschpulver, nicht nur Maschinen!«

- »Bankiers, gebt Geld für große Montagehallen!«

- »Zulieferer, entwickelt perfekte Waschtrommeln!«

- »Verkäufer, macht Hausbesuche und schwatzt auf!«

- »Presseleute, schwelgt vor Bewunderung ob der neuen Technik!«

Diese haben allesamt große Bedenken und machen nicht so einfach mit. Da wird der Erfinder der Waschmaschine ganz kleinlaut. Wird er das stemmen? Alle Stoffe neu, Waschmittel neu, Maschinen neu, blendende Weiße, keine Reparaturen?

Was passiert? Jeder normale Mensch gibt einfach auf. Viele Jahre, manchmal Jahrzehnte später wird alles so gebaut, wie er es einst erträumt hatte. Irgendwer »setzt es um« und wird steinreich. »Es war mein Traum!«, erzählt er noch seinen Urenkeln, aber er hatte nie wirklich den Mumm, die Problematik selbst auf die Hörner zu nehmen.

Das Umland einer Idee genau erkunden!

Die Erfindung der Waschmaschine ist nahezu unbedeutend gegenüber der sich anschließenden Revolution in den benachbarten Bereichen. Die Textilindustrie hat sich vollkommen umgestellt, die Häuser bekamen neue Wasseranschlüsse …

Wer eine neue Erfindung in den Markt bringen will, sollte sich zunächst weiträumig umsehen, was alles in den Umkreis seiner Idee gehört. Wenn sich viel oder zu viel ändern muss, damit seine Idee überhaupt akzeptiert werden kann, sinken entsprechend die Chancen auf einen Erfolg.

Das Entwickeln einer Innovation hat deshalb sehr, sehr viel mit dem Lernen zu tun, wie sich die Verhältnisse durch die neue Idee verschieben. Eine bessere Antenne in einem Handy verändert fast nichts, dies ist eine normale Neuheit, aber eine Geschirrspülmaschine oder gar der Computer verschiebt viel, wenn nicht sogar fast alles. Das ist den meisten Beteiligten nicht so klar, wenn sie eine Innovation starten. Ein solcher Prozess läuft heute normalerweise eher so ab, dass sich alle auf die konkrete Idee konzentrieren und die Schwierigkeiten des Umfelds erst nach und nach wahrnehmen, nämlich dann, wenn es »unerwartete Probleme« gibt, wenn also Kredite fehlen, keine Ingenieure mit den richtigen Kenntnissen eingestellt werden können oder wenn der Kunde am Ende das neue Produkt »nicht annimmt«. Immer wieder gibt es diese unnötige Ratlosigkeit! Immer wieder das ungläubige Staunen beim so häufigen Scheitern an Klippen, die man vorher hätte erkennen und umschiffen können. Die Erfinder sind oft Spezialisten auf einem ganz neuen Gebiet und glauben naiv, alle anderen Menschen würden sich schnell in das Neue einfinden können. »Was? Das findest du zu kompliziert?« Sie haben kein Gefühl für den späteren Kunden. Das Management der Erfinder ist auf die traditionellen Managementmethoden fixiert, mit denen alles ohne jeden Unterschied gemanagt wird. Managementmethoden sind in vielerlei Hinsicht universell, versagen aber, wenn sie angesichts von Neuem nicht mehr anwendbar sind.

Erfinder glauben, sie müssten nichts mehr dazulernen – auf ihrem eigenen Gebiet wissen sie alles, was man wissen kann. Das ist eher zu viel – und vom Rest der Welt wissen sie wenig. Manager glauben, sie müssten nichts mehr dazulernen, denn sie wissen alles, was sie glauben, wissen zu müssen. Das ist definitiv zu wenig für Innovation.

Darf ich das einmal mit einem Alltagsbeispiel illustrieren? Mir fällt dazu ein Ereignis aus dem letzten Dolomitenurlaub unserer Flachlandfamilie ein. Wir stehen unten im grünen Tal um eine Wanderkarte herum, und jemand von uns zeigt auf ein nahe gelegenes Wirtshaus. »Toll, das ist nur einen Kilometer Luftlinie entfernt. Da gehen wir jetzt hin und trinken ein halbes Maß Radler.« Alle nicken. Ich bin der Mathematiker bei uns und wende ein, dass unser Standort auf der Karte auf grünem Grund liegt und das Wirtshaus auf braungefärbtem Papier. Ich sehe mit Grauen, dass der Höhenunterschied bestimmt über 700 oder gar 1 000 Meter beträgt. Ich steige nicht so gern, die anderen schon eher, und sie sagen: »Na und?« Ich wende ein, dass das Wirtshaus wohl oben (»Da rechts, seht ihr?«) in der Steilwand hängen mag – ich zeige es ihnen in der realen Welt. Sie überlegen unwillig. »Oh ja, das könnte stimmen. Oh schade. Zu hoch. Mist. Du hast recht.« Wir verwerfen also die etwas zu hochfliegende Idee. Sofort kommt eine neue. »Da ist noch ein anderes Wirtshaus auf der Karte!« Sie jubeln. Ich schaue wieder hin und wende nun schon gemäßigt ärgerlich ein, dass es wieder »braun auf der Karte« ist. Da sagen sie tatsächlich zu mir: »Du Spielverderber.« Ich laufe innerlich Amok.

Dies erinnert mich an meinen Alltag als Innovator. Ich stelle mir das Tagesgeschäft der großen Unternehmen wie Flachlandarbeit vor. Alles ist eben, keine Hügel, kaum kurvige Strecken, alles ist gut bekannt, es gibt von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt gut ausgebaute Straßen. Man kann jeden Punkt mit dem Auto erreichen, man weiß ziemlich genau, wie lange man fahren muss, weil fast jede Strecke gleich schnell gefahren werden kann. Wer im Flachland ein Ziel hat, weiß genau, wie er dorthin kommt, wie lange es dauert und wie viel es kostet. Weil alles gut bekannt ist, lässt sich jedes Vorhaben auch gut planen.

Innovation ist dagegen wie ein Umzug in ein unbekanntes Land! Innovation ist das Betreten von etwas Neuem, sagen wir, von einer Gebirgslandschaft durch einen Flachländer. Es gibt nur vereinzelt Straßen, fast kein Ziel ist mit dem Auto erreichbar, für viele Wege braucht man Seile, Steigeisen und wirkliches Können. Das Wetter überrascht Unkundige und auch Kundige, der Flachländer muss sich daran gewöhnen, Regenkleidung und Wasser selbst bei himmlischem Wetter mitzunehmen …

Stellen Sie sich einen Innovator im Gebirge vor, der seine Fortschritte an Flachländer im Management über Handy berichten muss. »Chef, es geht nicht voran – eine unpassierbare Steilwand. Ich muss eine Umgehung suchen. Das Projekt verzögert sich jetzt unbestimmt.« – »Ja, was ist das denn? Eine Steilwand? Was ist das? Das ist doch eine Ausrede! Wir bitten um eine exakte, uns verständliche Beschreibung dieser Steilwand und dazu um eine Begründung für die avisierte Verzögerung. Wir bestehen zudem nachdrücklich auf dem Erarbeiten eines neuen Zeitplans. Wir verlangen außerdem einen Plan, wie die entstehende Zeitverzögerung wieder aufgeholt werden kann, damit der ursprüngliche Zeitplan in Kraft bleiben kann.« – »Ich kann nicht mehr lange telefonieren, der Akku ist alle. Auf dem Berg ist keine Steckdose.« – »Wieso ist da keine? Kann doch nicht sein. Es liegt mitten im zivilisierten Europa.« – »Ich mache jetzt Pause, ich bin vom Mitschleppen der Ausrüstung müde.« – »Wozu hast du die denn mitgenommen? Im Sinne von Lean Management musst du effizient wandern.«

Innovation ist wie ein unbekanntes Wesen, wie eine andere Welt. Der Erfinder kennt diese Welt oft besser als der Flachländer, aber er stellt sich die Besiedelung dieser neuen Welt in aller Regel viel zu einfach vor. Er träumt meist sehr schlicht so: »Ich erbaue ein Wirtshaus oben auf diesem noch unbekannten Berg, dann kommen Touristen in großen Massen vorbei und geben hier viel Geld aus. Das ist meine Idee. Ich werde jetzt steinreich.« – »Und wie soll das gehen?«, so frage ich dann oft die Erfinder. »Woher wissen Touristen, dass da ein neues Wirtshaus ist? Ist es auf Wanderkarten drauf? Kann man mit dem Auto in seine Nähe kommen? Gibt es dort Shops, Anziehungspunkte, Skilifte? Sind die Wanderwege zum Wirtshaus attraktiv und gut beschildert? Sind sie so schön, dass sie weiterempfohlen werden? Wie wird der Plan von den anderen Wirtshäusern gesehen, die es schon gibt?« Da sagen die Erfinder: »Das kann ich natürlich nicht allein machen. Da müssten doch die Umlandgemeinden und Hotels in der Gegend mithelfen, weil mein Wirtshaus so viele Touristen anzieht. Die verdienen doch mehr an meiner Idee als ich selbst. Also, ich baue das Wirtshaus und die anderen sorgen für alles andere, zum Beispiel für eine Bahnstation und die Skipisten. Jetzt brauche ich nur noch einen Kredit für den Bau, eine Garantie für das Mindestaufkommen an Touristen und dann muss mir jemand sagen, wie ich die Baumaterialien auf den Berg hinauf bekomme. Die Gemeinden müssen erst einmal eine Straße bauen, das ist klar, daran müssen sie doch ein so großes Eigeninteresse haben, dass sie schnell anfangen.« Und ich frage die Erfinder: »Kann es nicht sein, dass die Wirtshäuser unten im Ort, die ja im Gemeinderat vertreten sind, gegen diese Idee opponieren?« – Der Erfinder zeigt sich erstaunt: »Warum sollten sie das?« Et cetera.

Wie gesagt: Erfinder kaprizieren sich zu sehr auf die Kernidee (»Wirtshaus betreiben«), und beachten das Umfeld und die Interessen anderer zu wenig. Das Management denkt sich dagegen zu wenig in die Besonderheiten einer neuen Idee ein und glaubt, alles mit den herkömmlichen und lange geübten »Flachlandmethoden« lösen zu können. Seltsamerweise erscheint es dem Management oft unnötig, das Neue überhaupt anzuschauen, geschweige denn zu verstehen. »Flachlandmanagement besucht nicht einmal die Berglandschaft.« Es sagt sich: »Diese fachlichen Feinheiten sind Sache der Experten – dafür haben wir sie ja.« Ich habe viele Manager kennengelernt, die ihre eigenen Produkte nicht benutzen – zum Beispiel einen Vorstand einer Direktbank, der kein Online-Konto hatte. Er zeigte sich sehr überrascht, welche Kundenwünsche ich ihm aufzählte. »Ist es nicht dasselbe wie eine Bank, nur im Internet?«

Zwischen dem naiven Glauben an die Idee und dem unbedarften Flachlandbewusstsein gegenüber dem Höherdimensionalen scheitern deshalb die Innovationen reihenweise, wenn sich nicht wirklich wetterfeste Unternehmer auf den wirklichen Weg machen. Man muss erfahren, explorieren, verstehen, Wege suchen, den neuen Charakter des Umfelds erkunden und auch für später gestalten. Dabei stehen sich Manager und Erfinder oft selbst und natürlich gegenseitig im Wege. Dabei ginge es noch einigermaßen, wenn sie die einzigen Parteien im großen Spiel der Innovation wären! Da kommen aber noch die Investoren, die Verkäufer, die Marketingfachleute dazu, die die Innovation auf wieder andere Weise nicht gut verstehen. Alle prallen aufeinander und verderben wie die sprichwörtlich zu vielen Köche den Brei, den der Kunde dann nicht runterwürgen will. Ach der Kunde! An den hat kaum jemand gedacht

… Heutzutage versuchen Tausende Berater und Beratungsunternehmen teure Kurse und Methoden zu verkaufen, wie man Kunden versteht. »Mach es wie Apple mit den iPhones, iPads, iMacs!« Das ist leicht gesagt. Aber es bestehen so unendlich viele Hindernisse für Innovationen im Vorfeld, dass »man kaum zur Erkundung des Kunden kommt«.

Die Professionalität der Innovation – der unterschätzte Anfang

Alle einigermaßen verändernden Innovationen werden heute weitgehend unprofessionell betrieben. Das stelle ich hier einmal unverblümt in den Raum. Für Produktweiterentwicklungen und Innovationen der Form »Jetzt 10 Prozent weißer« sind die Unternehmen gut eingespielt. Wenn es aber um tiefgreifendere Veränderungen oder Neugründungen geht, kann oft nur mit dem Kopf geschüttelt werden. Das werde ich im Verlauf dieses Buches noch klarer herausarbeiten. Aber Sie selbst lesen ja sicher immer wieder, dass die meisten Innovationsprojekte scheitern. Es gibt viele Studien von Beratungshäusern, die alle paar Jahre wieder per Umfrage erheben, warum Innovationen misslingen. Die Antworten sind stets ewige Abwandlungen weniger Grundfehler. Ich liste hier einmal das Typische auf:

- Nichterkennen der allerwichtigsten Ideen (»leider verschlafen«),

- Langsamkeit oder Hast oder beides gleichzeitig,

- viel zu wenig Zeit für Innovation im Management,

- mangelnde Koordination im Projekt,

- zu wenig Kooperation verschiedener Unternehmensbereiche,

- Angst zu scheitern als sich selbsterfüllende Prognose,

- kaum Arbeit an der gründlichen Erschließung der Idee,

- ungenügende Marktanalyse im Vorfeld,

- Ignoranz möglicher oder tatsächlicher Wettbewerber,

- mangelndes Verstehen von Kundenbedürfnissen und dadurch inakzeptable Produkte,

- schlechte Vermarktung.

Das sind die Antworten von Tausenden Managern auf die Frage »Warum hat es nicht geklappt?« Hinter diesen Antworten können Sie mein Grauen über die mangelnde Professionalität erahnen. Warum werden denn die allerwichtigsten Ideen übersehen? Na, weil die oft großartig sind, aber das Unternehmen zu stark verändern würden – da lassen sie alle lieber die Finger davon. Große Ideen sind Internetbanking für Banken, Mobilfunk für Festnetzbetreiber, Internethandel für Filialkaufhäuser oder Katalogversender. Diese Ideen werden aber doch gar nicht übersehen! Sie werden gehasst und kleingeredet. Und dann: Wenn es keine Arbeitspläne gibt, arbeiten besonders die technischen Leute zu gründlich daran, also zu langsam. Wenn es aber detaillierte Pläne gibt, sind diese meist überoptimistisch geschönt, damit sie überhaupt genehmigt werden. Innovationen verlangen eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die aber klappt nie gut – weil Unternehmen aus gutem Grund in einzeln funktionierende Abteilungen eingeteilt sind. Kunden werden kaum gefragt, Wettbewerber nicht ernst genommen (»Wir sind einfach besser«). Bitte lesen Sie aus diesen Statements nicht heraus, dass ich selbst jetzt schimpfe. Es sind die Antworten der Gescheiterten.

Im Grunde laufen die Antworten eben nur darauf hinaus, dass fast nichts richtig angefangen wurde. Man begann ein Projekt, hatte umgehend Ärger mit anderen Abteilungen, hatte keinen Nerv, sich Kenntnisse über Markt und Wettbewerber zu ergoogeln und wollte einfach nur in Ruhe arbeiten. Kennen Sie einen solchen Dialog? »Ich habe zufällig beim Surfen entdeckt, dass eine andere Firma etwas Ähnliches schon halb fertiggebaut hat, was wir gerade als Neuheit anfangen. Huiih, ein Glück, dass es keiner außer mir gemerkt hat, sonst würde der Chef unser Projekt gleich stoppen.« – »Ach, der Chef wird doch bald pensioniert, er will es gar nicht stoppen. Sonst bekommt er eine neue Baustelle und muss sich noch einmal umstellen. Vielleicht wursteln wir uns ja durch. Wir hoffen einmal, die Kunden finden den Mitbewerber auch nicht.«

Woher kommt diese atemberaubende Unprofessionalität? Ich will darstellen, dass die Unternehmen vollkommen von ihrem Tagesgeschäft absorbiert sind und dies seit einigen Jahrzehnten übertriebenen Effizienzmanagements noch immer weitertreiben. Jeder arbeitet unter Druck in seiner Tagesroutine, aus der er kaum ausbrechen kann. Jeder hilft dann ein bisschen bei Veränderungen, bei Wandel oder bei Innovationen, aber eigentlich lustlos, mit niedriger Priorität und auch oft schon frustriert, »weil da ja doch nichts herauskommt. Warum anstrengen?«. Die Innovatoren oder Erfinder schaffen es in der Regel nicht, mit den verschiedenen Interessen im Unternehmen klarzukommen. Das liegt oft daran, dass sie diese Interessenkonflikte gar nicht kennen oder ignorieren. »Ihr MÜSST mir helfen, der Chef hat es gesagt!« So stellen sich Erfinder das vor, aber es klingt natürlich offensichtlich naiv, ja fast albern. Irgendwann gehen die frustrierten Erfinder zum Chef und klagen an, dass sie niemand unterstützen will. Sie fordern ein Machtwort vom Boss, so wie zu Hause manchmal zum Ehepartner gesagt wird: »Nun tu du auch einmal etwas und sei energisch!« Der Boss aber hat kaum Zeit für den Erfinder. Noch schlimmer aber ist das Klagen des Erfinders für einen Topmanager. Im Management gilt: »Helden weinen nicht.« Und wenn einer kommt und »weint«, weil er sich nicht durchsetzen kann, dann ist er kein Held und vielleicht auch kein geeigneter Innovator. Wer vor dem Management klagt, verleiht sich selbst das Stigma der Unfähigkeit.

Heroischer Entrepreneur – oder Innovationsmanagement?

Im Grunde ist Innovation Chefsache! Die berühmten Milliardäre haben »ihre« Innovation mit Herzblut vorangetrieben, beharrlich, begeistert und begeisternd. Sie sind die sagenhaften Entrepreneure, die einen Traum verwirklichten – den »American Dream« der selfmade(wo)men in den USA. Solche besonderen Menschen können es schaffen, die Barrieren im Unternehmen zu überwinden, die sich der Innovation oder überhaupt allem Wandel entgegenstellen.

Es gibt eine alte, oft wiederholte Maklerweisheit für die Bewertung von Immobilien. Makler schauen besonders auf die drei wichtigsten Kriterien für Investitionen in Häuser: Die Lage, die Lage und drittens die Lage. Diese Pointe ist jedem bekannt, sie ist so oft verbreitet worden, dass nun fast jeder weiß: Die Lage ist der springende Punkt – alles andere lässt sich richten, renovieren oder aufpeppen.

Dieselbe Pointe gibt es für Innovationen, ich hörte sie das erste Mal von einem Venture-Capitalist in New York. Worauf kommt es bei Innovationen an? »Auf den, der sie mit Herzblutenergie professionell vorantreibt, zweitens auf den, der sie mit Herzblutenergie professionell vorantreibt, drittens auf den, der sie mit Herzblutenergie professionell vorantreibt.« Oder auf »den Entrepreneur, den Entrepreneur, den Entrepreneur«.

Venture-Capitalists stecken ihr Geld nicht in bloße Ideen, sondern in Ideen mit einem, der sie mit Herzblutenergie professionell vorantreibt. Die Idee als solche ist nicht der springende Punkt, sie lässt sich verbessern, ändern und aufpeppen! So wurde ich aufgeklärt, als ich von der IBM bei Gifford Pinchot III eine Ausbildung zum »Intrapreneur« bekam. Pinchot selbst prägte das Wort Intrapreneuring im Titel seines Innovationsbuches Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur (Berrett-Koehler Publishers, 2. Auflage, San Francisco 1985).

Nach den Vorschlägen dieses Buches habe ich selbst seitdem möglichst weitgehend gearbeitet. Der Lehrgang in der IBM-Zentrale gehört zu meinen prägendsten beruflichen Erlebnissen. Ich erfuhr, wie viel Kraft, Mut und Umsicht, wie viel gesunde Unbefangenheit und Standkraft gegenüber dem Unternehmen nötig sind, um wirklich etwas auf die Beine zu stellen. Gifford zeigte uns damals eindringlich »The Gap of Innovation« oder das Niemandsland zwischen Idee und Plan einerseits und dem blühenden Geschäft andererseits. In diesem Niemandsland zwischen Erfindung und innovativem Business liegt die Zone, wo wir alle lernen, lernen und nochmals lernen sollten, unsere Idee möglichst komplikationslos in die Welt des Unternehmens und des Kunden einzubetten. »Rapid adjustment to reality« nannte es Pinchot, die möglichst schnelle experimentelle Einpassung der Idee in das gesamte Umfeld.

Ich weiß noch genau, wie der Workshop begann. Jeder präsentierte seine neue Business-Idee. Dann mussten wir alle auf einen Zettel schreiben, wie viel Prozent »Mist« wir bei der Arbeit auszuhalten bereit wären. Dann sollten wir angeben, wie sehr wir auf einer Skala von 0 bis 5 sicher wären, dass unser Business reich macht. Ich war damals mit meinem geplanten mathematischen Optimierungsbusiness auf dem Lehrgang und schrieb: »55 Prozent Mist kann ich aushalten« und »Bin zu 4,5 sicher, dass es was wird«. Uiih, da wurde mir und allen anderen der Kopf gewaschen! Auf seine Fragen kannte Pinchot nur eine richtige Antwort: 100 Prozent und 5. Er fragte mich dann, ob ich mein Haus in Waldhilsbach verkaufen würde und die damals vielleicht 200 000 Euro als Eigenkapital hergeben würde. Er gäbe dann 1 Million als Investor dazu, und wir würden reich. Da kratzte ich mich am Kopf … Haus verkaufen? Ich zögerte und sagte, dass ich nicht sooo sicher wäre, ob alles klappen könnte und malte mir die Reaktionen meiner Frau aus.

Merken Sie, dass ich bei diesen Fragen und bei meinen zögerlichen Antworten langsam verstand, was Herzblut und Engagement, was Feuer und Flamme bedeuten? Mir wurde auch klar, dass wir fast alle bei Projekten unbefangen mit dem für uns fremden Geld der Firma Projekte durchführen, die dann oft scheitern – das tut uns ein bisschen leid, aber nicht sehr. Verstehen Sie den Unterschied zu der Variante, bei der ich mein Haus verkaufe und das Geld ins Projekt stecke? Verstehen Sie, wie schlecht wir eigentlich mit dem Geld der Firma oder den Fördergeldern des Staates umgehen? Wir verbrauchen diese Gelder ohne Umstände oder Skrupel. Mit eigenen Euros machen wir lieber nichts – unser Sparbuch ist uns geheurer als Aktienkäufe. Risiko für uns selbst? Lieber nicht.

Viele Innovationsansätze zielen darauf ab, den Intrapreneur/Entrepreneur oder Innovator zu finden, der es im zitierten Geiste von Gifford Pinchot wirklich mit Herzblut anpackt. Lehrbücher überbieten sich mit überschwänglichen Beschreibungen der Helden oder heroes, die die Welt verändern und bewegen. Sie sollen es wie Sisyphos anpacken und dann trotzdem gegen alle Widerstände schaffen. Dieser Ansatz mag funktionieren, wenn man problemlos auf Helden zugreifen kann. Leider sind diese sehr rar, und unser Erziehungssystem treibt uns Heldentum eher aus, als uns zu Helden zu formen. Was tut man also, wenn man keine Helden hat? Man greift zu einer Notbesetzung und schlägt den Erfinder selbst zum gefeierten Ritter, der dann meistens aus Gründen versagt, die ich im zweiten Teil des Buches genauer studiere.

Was tun ohne Helden? Man greift zur bewährten Methode des Managements in der Variante des Innovationsmanagements. Am besten engagiert man sich Beratungshäuser, die verkaufen dann »Ideenerkennungsmanagement«, »Kommunikationsmediation«, »Marktanalysen«, »Wettbewerbsanalysen« und organisieren Kundenbefragungen auf Facebook – das ist derzeit cool.

Dieser Ansatz ist in der rauen Wirklichkeit nicht viel besser, denn so wie der Innovator ein Held sein muss (was er eben meist nicht ist), muss das Management von Innovation wirklich absolut exzellent sein, sonst klappt es gar nicht. Auch das will ich später ausführlich erläutern.

Das Management erkennt aber immer, spätestens unter Nachhilfe von Beratern, dass es das Neue nicht richtig managt. Das frühere Management hat es versucht, es lief aber nicht. So bequemt sich das neue Management wieder, durch Berater noch einmal ein Innovationsmanagement aufzuziehen, das diesmal sicher klappt. Die Erwartungen sind immens und vollkommen überzogen – man glaubt den Beratern nur zu gern …

Auf der einen Seite werkelt ein überforderter Erfinder – er dringt nicht durch. Auf der anderen Seite bastelt das Management immer wieder hoffnungsvoll an einem Ansatz, der wie auf einem Fließband lauter Neues ausspuckt.

Da ist wirklich eine große klaffende Lücke, die »Gap of Innovation«, irgendwo im unbekannten Terrain zwischen Lehrsatz und Geschäft. Dieses unbekannte Land möchte ich mit Ihnen nun nach und nach beschreiben. Meine Hoffnung ist, dass mit der Kenntnis dieser sonst unbeachteten Topografie viel weniger Wunder geschehen müssen, damit Innovationen gelingen.

Diffusion und »The Chasm of Innovation«

Das für viele Manager und vor allem Erfinder mysteriöse Sterben vieler guter Ideen in der rauen Wirklichkeit wird in den letzten Jahrzehnten langsam immer besser verstanden. Inzwischen haben sich die wichtigen Erkenntnisse von Everett Rogers und Geoffrey Moore allgemein etabliert, die ich im Folgenden kurz darstelle. Die von Rogers und Moore benutzten Begriffe gehören heute zum Kanon der Innovationskenner, leider aber gehören sie noch nicht (noch lange nicht?) zum allgemeinen Gedankengut – und das wäre unbedingt nötig. Es reicht ja nicht, wenn nur der Innovator etwas von Innovation versteht, auch seine Umgebung müsste sich auskennen! Für diese Umgebung sind griffige Vorstellungsmodelle wichtig, wie ich sie jetzt skizziere.

Rogers untersuchte schon 1962 in seinem Buch Diffusion of Innovations die Ausbreitung von Innovationen in einer Bevölkerung. Zuerst gibt es die Idee oder Vision eines Erfinders oder Innovators, dann bauen Innovatoren erste Prototypen, die schon von den ersten technisch Interessierten (»Early Adopters« oder »Erstanwender«) benutzt werden. Diese ersten Anwender verbessern entweder selbst oder durch konstruktive Kritik die ersten Prototypen, sodass die neue Erfindung langsam reift und schließlich so gut wird, dass sie die fortschrittlich denkende »erste Hälfte« der Menschen nützlich findet. Jetzt erst ist aus der Erfindung eine wirkliche Innovation geworden. Die »Pragmatics« haben die Innovation für sich selbst als nützlich akzeptiert! Die konservative Hälfte der Menschen freundet sich mit der Innovation erst später oder viel später an, ein letzter Rest vielleicht nie (»Ich bin stolz, jetzt schon seit 50 Jahren keinen Fernseher zu besitzen.«).

Das Buch von Rogers wurde erst im Laufe der Jahre breiter bekannt. Laut Wikipedia ist es Mitte des letzten Jahrzehnts das zweitmeist zitierte Buch aus den Sozialwissenschaften gewesen. Jeder, der sich um Innovation kümmert, kennt nun mindestens den Begriff des »Early Adopters«, auch im deutschen Sprachraum – die englischen Begriffe werden kaum eingedeutscht. Die Abbildung der Glockenkurve mit den Ausbreitungsphasen der Innovation hat sich fest in allen Fachhirnen etabliert.

Die Glockenkurve soll uns den Eindruck geben, dass es vielleicht 10 bis 15 Prozent Early Adopters gibt und möglicherweise je um die 40 Prozent Early Pragmatics und Late Conservatives.

Der Amerikaner Geoffrey Moore hat das Verständnis für Innovation wesentlich geschärft. 1991 erschien sein heute schon als »Klassiker« bezeichnetes Buch Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers. Moore schärft darin die Sicht auf das Problem, eine Erfindung, die einige frühe Nutzer schon länger benutzen, nun auch der fortschrittlichen Hälfte der Menschen nahezubringen. Moore beschreibt mit »Chasm« oder griechisch Chasma (»Schlucht«) als erster sehr plakativ den größten Problempunkt zwischen den ersten Nutzern und dem ersten Massenmarkt. Hier, genau hier, ist die Überlebensschwelle – hier entscheidet sich, ob eine Erfindung nur ein »Spielzeug für Spezialisten« bleibt oder wirklich zur allgemeinen Verwendung gelangt. Die Erfindung muss über einen breiten Graben springen oder besser die tiefe Schlucht überwinden (mit »Chasma« bezeichnen Wissenschaftler traditionell die tiefen Gräben auf dem Planeten Mars).

Ich selbst habe einige Innovationen aus der IBM-Forschung heraus in den Markt getragen. Der wirkliche Durchbruch wurde immer erst erzielt, wenn ein »normaler Kunde« etwas Neues zum Normalpreis gekauft hatte. Wenn etwas allzu neu ist, wollen die Kunden ein Produkt erst einmal zur Probe bekommen oder geschenkt haben. Sie krausen die Stirn und fragen einen Innovator immer dies – immer!: »Bitte zeigen Sie mir ein paar normale Menschen, die dieses neue Produkt schon einige Zeit verwenden und mit denen ich über ihre Erfahrungen telefonieren kann. Hier im Raum sind gerade nur Erfinder und Freaks, es ist mir klar, dass Sie von Ihrem eigenen Zeug begeistert sind. Ich aber zähle nur auf Erfahrungen anderer normaler Menschen. Bringen Sie mir zufriedene Referenzkunden.« Verstehen Sie? Kein normaler Mensch möchte der erste Kunde sein, weil normale Menschen etwas erst kaufen, wenn es andere normale Menschen kaufen. Im strikten Sinne ist es also logisch unmöglich, einen ersten normalen Kunden zu finden, weil es am Anfang keinen Referenzkunden gibt. Das gibt Ihnen einen Vorgeschmack auf die Komplexität der Problemlage, die ich im Folgenden erläutern möchte.

Erfindungen, die sich bei normalen Menschen nicht durchsetzen, also die den Sprung über die Schlucht, über das Chasma nicht schaffen, sterben oft oder überleben als Mauerblümchen am Rande der Schlucht – auf der linken Seite.

Ein Beispiel: Als ich klein war, hatten wir alle noch Stofftaschentücher! Dann wurde irgendwann das brandneue Tempo-Taschentuch aus Papier propagiert. Ich stamme aus einem Bauernhaus – da hätten Sie einmal meine Eltern über die wahnsinnige Verschwendung von Papier schimpfen hören sollen! Ich bekam Mitte der 60er-Jahre zur Konfirmation ungefähr 50 Stofftaschentücher in Zweier- oder Dreierpacks zum Teil mit Monogramm geschenkt. Ich war sooo enttäuscht – aber Stofftaschentücher waren nun einmal das übliche Geschenk von Leuten im Dorf, die nicht so viel Geld ausgeben wollten. Irgendwann brach aber die Front der »Papier = Verschwendung«-Partei gegen die »Stoff = Unhygiene«-Fraktion. Als meine Eltern alt wurden, nutzte meine Mutter dann sehr spät in ihrem Leben dann doch Zewas (die sie natürlich immer mehrmals benutzte) und wusch parallel im Keller die traditionellen Stofftaschentücher für meinen Vater bis zu dessen Tode. Er hatte einen lebenslangen Vorrat davon, denn meine Schwester und ich hatten ihm unsere Konfirmationstaschentücher überlassen. Inzwischen gibt es seit vielen Jahren eine weitergehende Innovation, nämlich Feuchtpapier, das nun wirklich ganz hygienische Toilettenpapier. Das hat den Sprung zur Massennutzung noch nicht geschafft, oder? Warum breitet sich das eine aus, das andere nicht? Vielleicht ist das im Beispiel so: Tempos sind »einfach«, sie ersparen das Waschen. Feuchtpapier ist zu teuer und wird deshalb kaum im Flughafen oder auf der Autobahn frei verfügbar sein. Was passiert, wenn man uns daran gewöhnt, für Toilettenbesuche grundsätzlich überall einen Euro zu zahlen? Dann können wir doch Feuchttücher verlangen? Werden wir das? Warum wahrscheinlich nicht? Warum ist das in Japan anders?

Es ist eine große Kunst, die pragmatischen oder fortschrittlichen Menschen zu überzeugen oder dafür zu sorgen, dass sie Lust auf etwas bekommen, oder ihnen einen unbekannten Nutzen aufzuzeigen. An dieser Stelle wird vom Innovator das meiste abverlangt. Stellen Sie sich bildlich vor, Sie müssten auf dem Bauernhof meiner Eltern Papiertaschentücher anpreisen! Oder heute Älteren das Musikhören über Kopfhörer in der Straßenbahn …

Gartners Hype-Curve und das Tal der Tränen

Eine andere Sicht auf den Innovationszyklus ist durch Jackie Fenn bekannt geworden, die zuerst 1995 darüber schrieb. Seit dieser Zeit benutzt die Gartner Group die Hype-Curve (Jackie Fenn arbeitete bei Gartner), um den Reifegrad einer neuen Technologie darzustellen.

Gartner Inc. ist weltbekannt für ihre Analysen der Neuheiten in der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Börsenkürzel für Gartner an der New Yorker Börse ist deshalb auch schlicht »IT«. Gartner gibt regelmäßig für alle neuen Technologien rund um Netz und Computer an, wie weit sie schon auf der Hype-Curve fortgeschritten sind, wie sie in der folgenden Abbildung zu sehen ist. Diese Kurve mit ihren amerikanischen Bezeichnungen gehört heute exakt so zum Allgemeinwissen der Berater.

Die Kurve stellt dar, wie viel Hype oder »Medienrummel« (to hype up bedeutet auch »sich einen Schuss Drogen setzen«) über die Zeit um eine neue Idee oder Erfindung gemacht wird. Ein Erfinder propagiert eine neue Technologie (»Technology-Trigger«). Die wird in der Presse besprochen. Manche Ideen schaffen es dabei, sich fortzupflanzen und zu verbreiten. Die werden dann immer mehr und öfter, auch großartiger besprochen. Es wird bald spekuliert, ob da nicht Milliardengeschäfte winken könnten. Der Hype steigt rasant an. Alle überschlagen sich vor Begeisterung. Das liegt oft an den Presseleuten, die sehr froh sind, endlich einmal über etwas Neues schreiben zu können. Sie stürzen sich auf das Neue und treiben den Hype nach oben. Dadurch werden die Leser und Hörer neugierig – alle wollen mehr darüber wissen! Nun schreiben sich die Redakteure und Blogger die Finger wund. Der Hype erreicht eine Spitze: »The Peak of inflated Expectation«, die Spitze einer aufgeblasenen oder übersteigerten Erwartung.

Jetzt wollen die Leser aber das Neue wirklich einmal sehen. Ist es wirklich so toll? Das neue iPad? Das neue iPhone? Ein Tom Tom? Die ersten Leute probieren es aus und mäkeln herum. »Mein neues Navi merkt im Fußgängermodus nicht, dass ich mich im Stadtzentrum umdrehe, es sagt immer noch ›geradeaus‹ und ich bin total verwirrt. Das GPS findet den Satelliten erst nach zehn Minuten, das ist aber gerade die Zeitspanne, in der ich mich nicht auskenne, wenn ich aus dem fremden Innenstadtparkhaus zurück nach Hause fahre.« Wir finden, dass das Neue noch nicht alle Erwartungen einlöst, die wir in etwas Neues gesetzt haben. »Dafür ist es zu teuer!«, schimpfen wir.

Der Hype klingt nun merklich und oft dramatisch ab. Die Journalisten stürzen sich auf den nächsten Hype. Die Medien berichten nicht mehr davon. Die Kunden sind desillusioniert, die Produzenten enttäuscht. »Trough of Desillusionment«, das Tal der Tränen.

Nun müssen die Produzenten fieberhaft lernen, wie die Innovation zu retten wäre, ihnen geht ein Licht auf (»Enlightenment«) und sie bauen schließlich etwas wirklich Taugliches. Das merkt die Presse gar nicht, weil es still und langsam geschieht und keiner mehr darauf achtet. Die ersten Kunden kaufen jetzt das Neue. Unmerklich werden die Produkte besser und billiger (»Plateau of Productivity«). Sie sind jetzt im breiteren Markt angekommen.

Die echt harte Arbeit findet nach Gartners Sicht in der Phase zwischen der Desillusion und dem langsamen Erkennen statt, wie sich das Neue wirklich gut in unser Leben einpassen lässt. Der Ruhm und die Pressepräsenz werden weit vor der eigentlichen Innovation oder lange vor dem Anpassen des Neuen an die Bedürfnisse der Pragmatiker verteilt.

Tipping Points

Das Tal der Tränen in Gartners Auffassung von einer technologischen Neuentwicklung ist durch harte Arbeit an vielen Widerständen geprägt, die technisch bedingt sein können (»Die Batterie hält nicht lange«) oder aus Befürchtungen resultieren (»Facebook macht süchtig«). Im Grunde ringt das Neue mit den Umständen und kann es eventuell doch zu einem Durchbruch bringen.

Es gibt aber auch Innovationen, bei denen normaler Hype vollkommen ausreicht. Ein bekanntes und deshalb immer wieder angeführtes Beispiel ist der Red-Bull-Energydrink. Die Werbung »Red Bull verleiht Flüüügel!« verhalf ihm zum Durchbruch. Plötzlich kaufen »alle«, eben die Aufgeschlossenen, ein Produkt aufgrund einer Werbung oder eines rührenden oder spektakulären Ereignisses. So wird das Tal der Tränen oder das Chasma der Innovation im Sinne von Moore fast ruckartig überwunden.

Man spricht hier seit einigen Jahren von einem »Tipping Point« oder einem Umschlagpunkt. Die Vorstellung oder Denkfigur des Umschlagpunkts wurde durch das Buch Tipping Point – How Little Things Can Make a Big Difference von Malcolm Gladwell bekannt, das erstmals im Jahr 2000 erschien. Gladwell zeigt an vielen Beispielen, wie oft nur winzig kleine Veränderungen an Systemen eine Lawine auslösen können. Diese Beispiele legen sofort nahe, solche Phänomene mit der Ausbreitung von Epidemien oder der Verbreitung »schlagender Ideen« oder Meme im Sinne von Richard Dawkins in Verbindung zu bringen.

Natürlich ist es der Traum eines jeden Innovators, einen solchen Hebel zu finden, mit dem sich die Welt in seinem erhofften Sinne aus den Angeln heben lässt. Bücher über Tipping Points studieren natürlich erst im Nachhinein, wie sich neue Ideen schlagartig ausbreiteten und etablierten. Die Gretchenfrage ist immer, ob sich so ein Ausbreitungswunder im Vorhinein planen und erzeugen lässt. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie?

Gladwell diskutiert drei Erfolgsfelder:

- Das Gesetz der Wenigen (The Law of the Few): Nur wenige tragen wirklich zur Ausbreitung von Nachrichten bei, Gladwell nennt speziell die Kenner, Vermittler und Verkäufer. Innovatoren müssen die Ausschlaggebenden für sich gewinnen und für das Neue einspannen.

- Verankerungsfähigkeit (Stickiness): Welche Botschaften bleiben haften? Welche wirken? »Rauchen tötet« oder »Hamburger machen fett« sind ja weitverbreitet und allgemein bekannt. Sie wirken aber nicht! Innovatoren müssen Botschaften aussenden, die positiv wirken und lange haften bleiben.

- Die Bedeutung des Kontexts (The Power of Context): Oft schlägt etwas um, wenn sich der Kontext ändert, in dem etwas gesehen wird. »Rauchen tötet« juckt offenbar keinen Raucher, aber der Vorwurf, andere durch Passivrauchen umzubringen, wirkt anders. Der Raucher erscheint jetzt nicht mehr als potenzieller Selbstmörder (was wir ihm verzeihen), sondern als bösartiger Übeltäter. Innovatoren müssen das Neue so in einen vorteilhaften Kontext setzen, dass erste Käufer willig ihren Argumenten folgen.

Heute wird von professioneller Innovation einfach erwartet, nach Hebeln für einen Umschlagpunkt zu suchen (how to find a tipping trigger). Das geschieht in der Realität kaum, die meisten Versuche sind erbärmlich. In großen Unternehmen predigen Manager oft: »Erwähnen Sie beim Kunden täglich unsere neue Innovation!« Viele Eltern versuchen es mit: »Gute Zensuren machen für das Leben erfolgreich.« Das sind heute die appellativen Amateurmethoden, andere Menschen zu beeinflussen! Leider wirken sie ungefähr so gut wie »Rauchen tötet« auf den Zigarettenpackungen – eben fast überhaupt nicht. Wird Ihnen nicht schwindlig bei dem Gedanken, wie wenig wir über die Wirksamkeit von Botschaften nachdenken?

Ich werde auf diese Problematik im weiteren Verlauf wieder zurückkommen müssen – sie ist überaus wichtig. Wir konzentrieren uns in unseren Botschaften zu sehr auf normale Informationen und Wahrheiten und erwarten, dass sich Wahrheit durchsetzt. Wir kümmern uns kaum darum, wie unsere Kommunikation wirkt! Wir klagen über die Borniertheit derer, zu denen wir selbst erfolglos predigen. Zum Beispiel: »Iss Spinat!«, wirkt bei Mutti kaum, obwohl sie es gut meint und besser weiß. Wenn aber Verona Pooth Spinat in der Blubb-Werbung anpreist, wird er das Lieblingsessen vieler Kinder! Wie schafft man es, den Tipping Point zu finden – von grünem Ekel zu größtem Genuss?

Disruptive Innovation

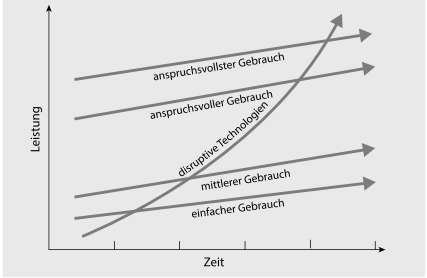

Eine weitere Vorstellung brachte es zu einem »anhaftenden« Mem oder einem »sticky meme« in uns: Der Begriff der »disruptiven Innovation« etablierte sich im Denken aller Innovatoren. Er erschien zuerst 1995 in einem absolut bahnbrechenden Artikel von Clayton M. Christensen und Joseph L. Bower unter dem Titel »Disruptive Technologies: Catching the Wave« in der Harvard Business Review. Bekannt wurde das Modell vor allem durch Christensens nachfolgendes Buch The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, das 1997 erschien.

Disruptive Innovationen sind meist im unteren Qualitätsbereich angesiedelte Neuerungen, die nach und nach den ganzen Markt aufrollen und dabei etablierte Konzerne und sogar Industrien zum Einsturz bringen oder verdrängen.

Da beginnen Bastler in der heute sprichwörtlichen Garage und bauen etwas Neues, was im Prinzip ganz gut wäre, aber im Vergleich zum herrschenden Qualitätsstandard »nichts taugt«. Die Jungunternehmer werden belächelt. Wenn sie aber von den geringen Anfangseinnahmen leben können (das ist am besten!) oder geduldige (!) Investoren finden (selten), dann arbeiten sie sich langsam immer weiter empor, Qualitätsstufe für Qualitätsstufe, und rollen langsam den Markt auf. Das geschieht oft unter ständigem Hohn der Anbieter der besten Qualität. Dieser Hohn führt zum Verharren des Etablierten und letztlich zur Zerstörung des Alten.

- Discounterware (»no name«) wurde lange vom etablierten Handel und den Markenartiklern verachtet, heute sind die Discounter vorn, die Warenhäuser sterben vor sich hin und die Marken erleben Ausdünnung auf Ausdünnung. Soeben gab Bahlsen bekannt, keine Zimtsterne oder Lebkuchenherzen mehr zu produzieren, die seit Jahrzehnten im Markt gewesen sind. Bahlsen gibt gegen die Discountherzen und -sterne auf.

- Es gab jahrelange Häme über die mangelnde Qualität »dieser billigen Digitalkameras«. Sie hielt wohl etwas bis 2005 oder 2006 an. »Schandbilder!« Diese Verachtung verkannte, dass viele Gelegenheitsknipser auch mit teuren Kameras kaum bessere Bilder machen, also mit Digicams total zufrieden waren. Zudem kostete das wilde Rumknipsen kein Extrageld. Im Jahr 2012 meldete Kodak Konkurs an.

- In den Kameras wurde ein Flash-Speicher (der ist auch in USB-Sticks) verbaut. Er ist dramatisch teurer als der Speicherplatz normaler Festplattenlaufwerke. Heute kostet ein 64-GB-Flash-Speicher so viel wie eine 2-TB-Festplatte. Beide Produkte liefern sich ein Rennen, immer billiger zu werden. Flash-Speicher brauchen aber wesentlich weniger Strom und verbrauchen kaum Platz im Gerät. Sie können in Smartphones eingesetzt werden, Festplatten verbrauchen da zu viel Energie. Seit vielen Jahren verdrängt der Flash-Speicher die Festplatten, jetzt auch schon in den neuesten hauchdünnen Ultrabooks. Die Priorität hat sich von Speichergröße zu Batterielaufzeit verschoben. Das Alte – hier Desktop-Computer und schwere Laptops – stirbt (diese spezielle Entwicklung der Flash-Speicher ist ein Hauptbeispiel in Christensens Buch!).

- Die Telekoms dieser Welt höhnten lange über die schlechte Tonqualität beim mobilen Telefonieren – sie stiegen nur zögerlich in den mobilen Markt ein. Auch die Internettelefonie mögen sie nicht – sie hängen immer an der alten Technologie und brechen irgendwann ein. Sie zögern, wo andere mit Herzblut Neues erschaffen.

- Banken lachten lange über Internetbanken – »schlecht und unsicher, keine Beratung!« In einer vor kurzem erschienenen Studie schneiden Internetbanken bei der Beratung besser ab als Filialbanken, denn man ist durch bloßes Durchlesen der Webseiteninfos schon besser dran als bei Erklärungen in einer Bankfiliale!

- Brockhaus und Duden nahmen Wikipedia nicht ernst, nun hat Brockhaus die Papierausgabe eingestellt und ist nur noch online. Na und? Googeln Sie jetzt im Brockhaus, der ja in der Qualität »irre viel besser« als Wikipedia ist? Kinder kennen den alten ehrwürdigen Namen »Brockhaus« wohl kaum noch.

Lachende Unternehmen sterben sehr oft, das sehen Sie an den Beispielen aus der Vergangenheit. Haben Sie diesen Punkt jetzt gut verinnerlicht? Ja? Echt? Dann komme ich Ihnen einmal mit einigen Quellen heutigen Gelächters. Beispiele für Hohn und Häme:

- Der Trend zu eBooks und deren Lesen auf Pads und Smartphones wird so stark zunehmen, dass die papierenen Bücher im Wesentlichen aussterben und viel Platz in der Wohnung machen werden, wo wir ja die Riesenbildschirme für TV/Internet hinstellen müssen. Wir haben unsere eBooks im Internet und können sie mal im Bus auf einem Tablet lesen, dann am Computer oder auf der Großleinwand. Alles ist immer direkt verfügbar, egal wo wir sind. Ich selbst bin gerade dabei, einen Roman als eBook und gleichzeitig als gedrucktes Buch erscheinen zu lassen. Bei einem Buchpreis von 20 Euro bekomme ich 2 Euro Honorar, bei einem eBook-Preis von 6 Euro bekomme ich 3 Euro Honorar. Was raten Sie mir? Sie lachen noch?!

- Wir werden Hausbetriebssysteme bekommen, mit denen wir im Haus alles elektronisch regeln können: Wir sehen auf dem Smartphone per Digicam, wer unten klingelt, wir können die Kaffeemaschine bei Annäherung ans Haus anschalten oder im Urlaub noch das Bügeleisen ausschalten. Viele Leute haben Angst, ihr Haus allein zu lassen! Kein Problem mehr! Ein paar Kameras und Sie haben Ihr Haus in aller Welt im Blick. Mein Sohn Johannes sagte gerade Folgendes, und ich habe (– Entschuldigung, jetzt auch ich!) gelacht: »Du, da kann ich schon im Bett liegend mit dem Handy das Licht unten ausschalten und muss nicht mehr aufstehen, um den Schalter zu betätigen. Toll! Kauf ich!« Jetzt lachen Sie mit mir oder Sie sind irritiert über solche Wünsche, weil Sie keine Early Adopter sind. Was kommt irgendwann dabei heraus? Das Hausbetriebssystem verbindet Elektrik, Aufladen von Autobatterien im Keller und Internet zu einem System aller Dinge. Daran werden die Telekoms und die Energieversorger zugrunde gehen, weil sie nur »an Leitungen denken«. Irgendein googleartiges Unternehmen wird das alles von unten unter langem Gelächter aufrollen. Und ganz im Ernst: Ich fürchte, es wird wieder einmal kein deutsches Unternehmen sein, weil Deutsche länger lachen und stärker verachten.

- Die teureren Autos haben heute Anti-Crash-Systeme, die uns mit Tönen warnen, wenn wir einer Mauer oder einem anderen Auto zu nahe kommen. In naher Zukunft übernimmt das Auto sogar das Notbremsen, wenn wir zum Beispiel ein Stauende übersehen. Noch etwas weiter in der Zukunft wird es unmöglich sein, dass die Autos irgendeinen Crash produzieren können. Sie werden sich gegenseitig verständigen und alles im Team unfallfrei regeln. Und nun komme ich zum Punkt: Wenn die Autos automatisch keine Unfälle machen, sollten sie auch gleich ganz selbst fahren. Die Firma Google hat schon solch ein Auto vorgestellt. Wie gesagt: Es war kein deutscher Hersteller, es war Google. Wenn die Autos selbst fahren, ist es am besten, den Privatbesitz von Autos aufzugeben und alle Autos als Ruftaxis zu betreiben, die per Smartphone bestellt werden und sofort kommen. Und jetzt überlegen Sie bitte mit: Wenn alle Autos Taxis wären, dann bräuchte man eigentlich nur so viele davon, dass sie alle gut ausgelastet sind. Unsere heutigen Autos sind fast gar nicht ausgelastet. Ich schreibe heute an diesem Buch, mein Auto wird nun 36 Stunden nicht genutzt. Mein Auto hat 120 000 Kilometer in fünf Jahren hinter sich, vielleicht ist es im Durchschnitt 80 Stundenkilometer schnell gewesen. Daher ist es wohl 1 500 Stunden lang tatsächlich gefahren. Fünf Jahre haben aber 43 800 Stunden, die Hälfte davon am Tag. Wie viele Autos brauchen wir also, wenn alle Autos selbst fahrende Taxis wären? Drehen Sie es, wie Sie wollen – erfinden Sie Stoßzeiten und Gegenargumente. Wir brauchen wohl nur ein Zehntel des heutigen Fuhrparks. Dann aber brauchen wir viel weniger Straße mit Parkrand, kaum noch Parkhäuser, keine Haftpflichtversicherungen, keine Fahrer und so weiter. Was wird geschehen? Die Versicherungen, die Fahrzeughersteller, die Verkehrszeichenunternehmen, die Parkhausbetreiber, die Straßenbauunternehmen – sie werden lachen.

- Heute beginnen die ersten Professoren (die bekanntesten Namen sind Sebastian Thrun – er hat das selbst fahrende Google-Auto entwickelt – und Salman Khan mit seiner Khan Academy), außergewöhnlich gut vorbereitete Vorlesungen als Video ins Netz zu stellen – frei für jedermann. Viele Studenten in aller Welt schauen sie sich jetzt an, auch die Studenten von Thrun selbst kommen nicht mehr in den physischen Hörsaal. »Man kann daheim zurückspulen!« Und man kann Thrun in Afrika sehen. Ich selbst denke gerade darüber nach, wie man einen beliebigen Stoff am besten im Internet erklärt – eben nicht notwendig über Vorlesungen. Im Internet kann man ja im Gegensatz zum Hörsaal Beispiele zeigen, also »100 Windpockenkranke« oder »100 Mal Tonprobe, wie Keuchhusten klingt« … Was sagen die dazu, die heute schon studiert haben oder gar Professor sind? »Die Qualität ist im echten Hörsaal besser.« Irgendwann werden wir aber nur noch Prüfungsprofessoren haben, oder?! Studenten lernen online, allein oder auch über so etwas wie Facebook miteinander, sie stellen berühmten Forschern im Internet Fragen, diskutieren dort mit Unternehmern … Wenn die Studenten dann glauben, alles genügend zu können, gehen sie irgendwo an einer Uni zur Prüfung oder zu einer Rating-Agentur für Akademiker. Stellen sich die Universitäten darauf ein? Nein, dort ist noch Kreidezeit. In der Schule auch noch, deren disruptive Neuerfindung wird folgen.

Ich schreibe diesen Abschnitt ein bisschen grimmig. Ich lebe als Person schon lange mit dem schallenden Lachen und den halb fragenden »Bist du verrückt«-Blicken. 1994 hatte meine Abteilung im IBM-Wissenschaftszentrum in Heidelberg ein Optimierungsprogramm zur Lagerplanung erstellt, das die erste digitale Straßenkarte benutzte. Oh, waren da noch viele Fehler drin! Die Karte kostete etliche Zehntausend Euro und der Computer, der die 2-GB-Karte auf den Chip laden musste, kostete eher Hunderttausende. Wir hatten aber dafür eine allererste Routenplanung! Stolz präsentierte ich diese im höheren Management. »Bald werden wir ein Navi im Auto haben!« Die Manager fragten, wer so viel Geld haben könnte – das Navi wäre doch viel teurer als das Auto. »Bald gibt es das für unter 1 000 Euro!« Und sie fragten, ob das überhaupt ginge und wo dann noch der Gewinn für IBM läge. Ich sprühte vor neuem Denken und legte nach: »Ich habe mir überlegt, dass die Tankstellen und Fastfood-Restaurants, eigentlich alle Unternehmen und Ärzte, alle Schulen und Privatmenschen eine kleine Gebühr für den Eintrag bezahlen könnten.« Da wurde ich endgültig für seltsam befunden und gebeten, die Präsentation zu beenden. Ich wankte wie ein Loser hinaus. Wütend! Fluchend! Ich kann hier noch ein paar mehr Seiten mit solchen Erlebnissen füllen, Sie finden auch viele meiner Prognosen in meinen älteren Büchern. Ich weiß heute, dass man eigentlich ganz gut in die Zukunft sehen kann. Es ist auch klar, wer daran scheitert, weil er gelacht hat.

Ich weiß heute aber auch, wie schwierig es ist, Gehör oder Glauben zu finden. Auch ich habe damals vollkommen fruchtlos appelliert – so wie »Rauchen tötet!« – und gar keine Wirkung erzielt, außer dass ich mir den zweifelhaften Ruf erwarb, immerfort Querdenker zu sein. Ich will sagen: In diesem Buch steckt auch meine Leidensgeschichte als »Jungmanager« und meine Lernkurve aus den letzten 15 Jahren. Ich musste als Innovator erkennen, dass ich mich vom Lachen nicht beeindrucken lassen darf. Ich muss es besiegen! Ich muss es langsam, durch harte Arbeit, nach und nach ersticken.

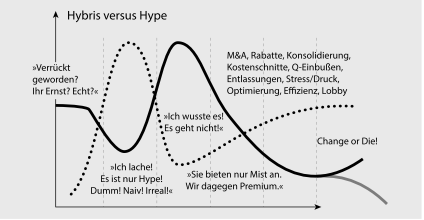

Die Hybris-Curve oder »Wandel ist wie Müssen«

Unter der Bezeichnung »Hybris-Curve«, also »Überheblichkeitskurve«, habe ich selbst einen neuen Begriff analog zur »Hype-Curve« geprägt. Er hat noch nicht wirklich Eingang in das allgemeine Vokabular gefunden, sie verstehen gleich, warum (man kann nicht darüber lachen). Ich will daran deutlich machen, warum etablierte Unternehmen so oft durch disruptive Veränderungen zerstört werden oder bis an den Rand eines Kollapses kommen. Es heißt so oft: »Ihr bisheriger Erfolg ist das Hauptproblem der großen Unternehmen, sie haben noch keine Erfahrung mit ernsten Krisen.« Einen anderen Faktor habe ich schon aus eigener Erfahrung heraus beschrieben. Er steckt implizit in diesem Lachen über die »Anfänger«, die da mit Billigmethoden versuchen, große Unternehmen herauszufordern.

Der große Goliath verhöhnt da den kleinen David. Diese Häme bis hin zur Niederlage des Goliaths will ich in der folgenden Grafik verdeutlichen. Die Abbildung zeigt die schon vorgestellte Hype-Curve gestrichelt, die Hybris-Curve fett durchgezogen.

Wenn ein Erfinder das Neue enthusiastisch schildert, wird er zuerst einmal für verrückt gehalten. In der nächsten Phase wird dann in jeder Zeitung und auf jedem Blog ein Hype um das Neue gemacht. Das Etablierte reagiert sehr ärgerlich darauf, es kritisiert die naive Begeisterung der Journalisten, die durch keinerlei Expertentum getrübt ist. Das Lachen wird nun gehässig, wo es vorher nur ungläubig entgeistert war. Im Tal der Tränen kommen nun alle Probleme und Nebenwirkungen des Neuen zutage, die Presse beginnt nun, gnadenlos zu meckern, wo sie vorher Heilsbotschaften verbreitete. Das ist die Zeit des absoluten Triumphs des Establishments. »Internetbanken sind unsicher und können leicht geknackt werden!« – »Digicams machen schlechte Bilder!« – »Navis sind ungenau, ein Lkw mit Navi hat versucht, den Ärmelkanal zu durchqueren, weil der Eurotunnel im Computer als Autobahn eingezeichnet war!« Kennen Sie diese Horrorgeschichten? Sie treiben den Hochmut des Alten auf den absoluten Höhepunkt.

Viele Neuheiten scheitern jetzt tatsächlich. Sie verschwinden ins Unbedeutende. Ein Beispiel: Monatelang war die virtuelle Welt »Second Life« ein Megathema, es wurde prophezeit, dass wir uns dort bald alle versammeln … Heute? Es ist ganz still. Andere Neuheiten aber, wie Internetshopping, Internetbanking, Digitalfotografie oder Navigation, sind langsam aus der Meckerecke herausgekommen. In manchen Fällen akzeptieren die Pragmatiker das Neue langsam, oft geht es aber sehr schnell – wir beobachten derzeit einen echten Tipping Point oder Umschlagpunkt bei Smartphones und Tablets.

Jetzt stoppt das Lachen des Alten fast abrupt. Es muss nun reagieren. Kunden sagen: »Internetbanking ist nicht so toll, aber billiger.« – »Digicams sind nicht so toll, aber billiger.« – »Im Internet sind viele Sachen billiger, auch wenn ich den Läden da nicht vertraue. Ich habe aber schon echte Schnäppchen gemacht und kann einen Betrug auch mal verschmerzen.«

Das Alte reagiert auf dieses »noch nicht vertrauenswürdig, aber billiger« des Neuen zuerst mit eigenen Vertrauenskampagnen (»Bei uns sind Sie König, dort aber werden Sie billig behandelt«) und Hinweisen auf die fabelhafte Premiumberatung und -betreuung. Fast zugleich beginnt man in den alten Unternehmen, auf die Kostenbremse zu treten, um im Preisvergleich mit dem Neuen nicht hoffnungslos unterzugehen. Banken bieten nun kostenlose Konten an, Händlerrabatte, alle versuchen es mit undurchschaubaren »Gesamtpaketen«, die kaum Preisvergleiche zulassen. Alle optimieren die Organisation, drängen auf Effizienz und Kostendisziplin, versuchen, möglichst viele Jobs zu streichen oder ihre Mitarbeiter schlechter zu bezahlen – kurz: sie bekämpfen den Billigfeind, der disruptiv von unten droht, nun mit einer Annäherung von oben. Sie geben die absoluten Qualitätsansprüche auf und versuchen ihre Produkte billiger anzubieten. Banken zum Beispiel stellen jetzt kaum noch Starberater ein, sie versuchen mit angelernten Zeitarbeitskräften, den Kunden eher mithilfe eines Flachbildschirms mit Daten zu versorgen als selbstdenkend zu beraten. Wenn ein Kunde dann doch eine Superberatung will, schickt man ihn zum VIP-Center 30 Kilometer weiter. Das funktioniert sogar recht gut, weil sich inzwischen herausstellt, dass die ausgiebige Beratung von Kunden eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird, denn sie informieren sich schon lange im Internet. Man sieht es auch daran, dass die Kunden absolut nicht bereit sind, für Premiumberatung gutes Geld zu bezahlen.

Verschiedene Problemkreise entstehen:

- Kunden wollen das Tolle am Neuen, aber sie bewerten das Tolle am Alten nun nicht mehr entfernt so hoch wie früher. Die Stärken des Alten werden nicht mehr gewürdigt, sie werden als selbstverständlich hingenommen und in jedem Fall nicht mehr geldlich oder durch hohe Anerkennung honoriert.

- Das Alte baut oft die eigenen Stärken ab, um effizienter und kostengünstiger zu werden. Dadurch nähert es sich dem Neuen an, aber von oben, während das Neue sich dem Alten von unten annähert.

- Das Alte versäumt es oft, die Stärken des Neuen zu kopieren oder sich selbst anzueignen. (Zum Beispiel ist das Internetbanking bei Großbanken nicht so gut wie das der ursprünglichen Internetbanken.)

Das alles dreht die alte Seele des Etablierten vollkommen um. Nach dem Höhepunkt der Hybris herrscht nun halb gelähmtes Durchwursteln. Können Sie sich die früher als wirklich ehrenwert behandelten Bankangestellten vorstellen, die nun standardisierte computergesteuerte »Flachbildschirmrückseitenberatung« betreiben müssen? Sie fühlen sich wie ein promovierter Arzt, der jetzt als hektische Pflegekraft unter Druck arbeiten muss. Es dreht sich den Fachkräften die Seele um, wie einem Arbeitslosen, der »Arbeit unter seinem Ausbildungsstand (= Würde)« annehmen soll, der das deshalb ablehnt und dafür wütende Proteste erntet, die »Realitäten nicht anzuerkennen«.

Zuerst hat das Alte über das Neue laut gelacht! Es hat es danach gehasst und muss sich am Ende fragen, »wozu denn das alles gut war«, wenn das Neue nun siegt.

Das erzeugt Stress! Das Wort »Stress« wird in zweierlei Sinn gebraucht. Mit Eustress wie Euphorie + Stress bezeichnet man die Stimmung, unter hohem Druck siegesgewiss oder zeitvergessen fröhlich gut zu arbeiten. Es ist die Stimmung, in der man große Herausforderungen stemmt. Es ist die Stimmung, in der sich das Neue befindet, wenn es langsam am Markt Fuß fasst und merkt, dass es das Chasma der Innovation überwunden hat. Alle im Neuen werden nun reich! Der zerstörerische, angstbesetzte und beklemmende Stress aber wird Distress genannt. Er lässt uns unter Tunnelblick und Seelenhölle hektisch agieren oder lähmt bis zum seelisch-körperlichen Totstellen. Das Neue erobert unter Eustress die Welt, während das Alte unter Distress sein Revier verteidigt. Ich hole einmal plakativ aus:

Das Neue feiert unter Eustress Innovation.

Das Alte bezeichnet seine Reaktion auf das Neue

als notwendigen Wandel – unter Distress!

Und noch einmal plakativ:

Innovation ist wie Wollen, Wandel ist wie Müssen.

Eine Internetbank will die persönliche Beratung obsolet machen, die Bank muss die Topberatung in VIP-Center konzentrieren, um kostengünstig zu sein. Sie hasst die Kostengünstigkeit unter Distress, während die Internetbanker unter Eustress jubeln. Die Logistikmitarbeiter bei Amazon verdienen nicht so arg viel, so heißt es oft in der Presse, aber sie sind pfauenstolz, bei Amazon arbeiten zu dürfen. Die Buchhändler verdienen auch schlecht, weil sie ihren Job lieben oder bisher liebten. Sie beginnen zu trauern. Es ist ein Unterschied wie zwischen gefühltem baldigen Sieg und gefühlter nahender Niederlage.

Die großen etablierten Unternehmen arbeiten fieberhaft an ihrem Überleben. Change-Agents fordern zum Wandel auf. Mitarbeiter werden mit positiven Botschaften überschwemmt, wie gut und notwendig, wie unausweichlich der Wandel sei. Topmanager befehlen oder flehen, den anstehenden Wandel bitte schön positiv zu sehen – sie beschwören, es gebe auch immer eine neue Chance im Wandel. Die Change-Manager verlangen, dass die Mitarbeiter den in ihnen wütenden Distress in eigenverantwortlicher Seelenverdrehung als Eustress empfinden. »Man muss alles positiv sehen! Jeder, den wir feuern, macht die verbleibenden Arbeitsplätze sicherer! Freut euch darüber!«

Die Manager spüren, dass der unausweichliche Wandel wegen des Distresses ausbleibt. Sie können die Gehirne der Mitarbeiter vielleicht noch intellektuell überzeugen, aber der Distress sitzt in allen Körpern. Die Manager werden am Distress scheitern – und das Alte stirbt. Die Kunst der Innovation ist, unter dem Gefühl des Wollens zu arbeiten – unter Eustress. Das will ich im Folgenden noch stärker herausarbeiten.

Kurze Psychologie der Innovation und des Wandels

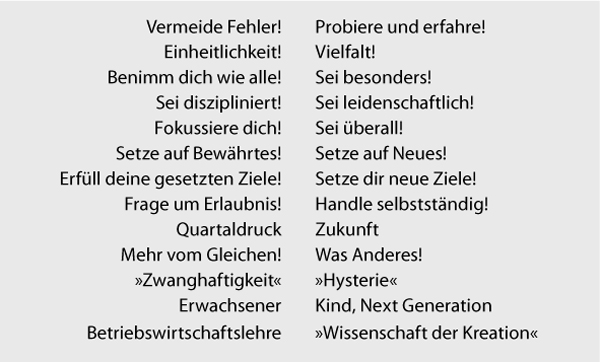

Der Psychoanalytiker Fritz Riemann publizierte 1961 ein berühmtes Buch mit dem Titel Grundformen der Angst. Es ist längst zum Klassiker geworden. Ich habe es schon in meinem Buch Professionelle Intelligenz zitiert – in vielen Leserreaktionen wurde dieses Buch geradezu verehrt!

Riemann studierte darin vier Persönlichkeitsausrichtungen des Menschen, die sich in ihren Grundängsten unterscheiden:

- Angst vor Wandel (Merkmal der zwanghaften Persönlichkeit).

- Angst davor, dass alles notwendig so bleibt (Merkmal der hysterischen Persönlichkeit).

- Angst vor der Selbstwerdung (Merkmal der depressiven Persönlichkeit).

- Angst vor zu viel Nähe (Merkmal der schizoiden Persönlichkeit).

Klar? Es gibt Menschen, die grundsätzlich Angst vor Wandel haben und diesen ganz natürlich als Distress empfinden oder geradezu phobisch darauf reagieren. Andere haben Angst, dass alles so bleibt! Sie werden krank vor Langeweile, wenn alles nach Tradition und Geschäftsprozess zum ewig Gleichen werden sollte. Ich beschreibe nur diese beiden Pole, das Zwanghafte und das Hysterische, hier einmal normalpsychologisch, und lehne mich dabei an Rudolf Sponsels Buch Die vier Grundstrukturen nach Fritz Riemann’s Grundformen der Angst an.

Zwanghafte Persönlichkeit: Sie zielt auf Recht und Ordnung, wahr und falsch, jede Frage hat eine richtige Antwort, sie liebt Kontrolle, Macht und Beherrschung. Alles muss perfekt sein. Sie ist gewissenhaft, ehrgeizig, ausdauernd, hartnäckig, sauber und sachlich. Sie strebt nach Sicherheit, Eigentum, ist deshalb vorsichtig und sparsam. Sie ist bodenständig, konservativ, konsequent und immer verlässlich.

Hysterische Persönlichkeit: Sie möchte ein anregendes, interessantes, spannendes Leben voller Abwechslung und Abenteuer, dafür sind ihr auch Risiken recht (»no risk, no fun«). Sie ist impulsiv, unternehmungslustig, liebt die Show, das Stehen im Mittelpunkt und den damit verbundenen Applaus. Sie giert nach Kontakten, begeisternden Momenten, neuen Ideen. Gleichzeitig ist sie unstet, oberflächlich und immer auf der Suche nach Neuerungen.

Und ich lese jetzt einmal für Sie heraus:

Das hysterische Prinzip sehnt sich nach neuer Zukunft, Wandel, Innovation und neuen Sinnenfreuden – das zwanghafte Konzept setzt fleißig strebend die geliebte Vergangenheit als immer perfektere Zukunft fort.

Die zwanghafte Körperdisposition hat Angst vor Wandel, empfindet ihn also grundsätzlich als nervös machenden Distress. Es hat nur begrenzt Sinn, Zwanghafte durch bloße (»hohle«) Worte zum Hysterischen bekehren zu wollen. Dieser wortreiche Ansatz aber stellt in großen Unternehmen die wichtigste Strategie dar. Kommunikationsabteilungen preisen in überschäumenden rhetorischen Begeisterungsberieselungen den Wandel als selig machend an. Ein Großteil der Mitarbeiter aber sieht jede Andeutung von Wandel als Bedrohung, und ganz besonders jede Andeutung, die den Wandel generell positiv sieht, die also gegen ihre zwanghafte Seelenhaltung gerichtet ist.

Das verstehen Manager großer Firmen entweder gar nicht – oder sie nehmen an, dass vielleicht die Hälfte der Mitarbeiter eben »hysterisch« ist, den Wandel daher als Chance sieht, ihn stark erhofft, freudig begrüßt und dann die zwanghaften Mitarbeiter mitreißt. Das geschieht fast nie!

Es liegt daran, dass Großunternehmen mit wachsender Größe ein Hort der Stabilität und der zuverlässigen Prozesse werden. Sie werden zu einem Sammelbecken von neuen Mitarbeitern, die gesicherte Normalarbeitsplätze suchen – ohne Risiko, ohne Überraschungen. Großunternehmen stellen also vorrangig Zwanghafte ein, keine Abenteurer, Unternehmer, Querdenker, Erfinder, Forscher oder Weltverbesserer. Sie wollen Mitarbeiter, die voraussehbar funktionieren. Wenn die Unternehmen eine gewisse Größe überschreiten, werden sie also gesamtkulturell zwanghaft. Fast alle! Dann aber lehnen sie innerlich jeden Wandel ab. Die Strukturen verkrusten.

Predigten helfen nicht mehr. Die klingen so, wie ich es in der folgenden Auflistung dargestellt habe: »Seid nicht so – sondern so!« Im Grunde predigt man »Seid hysterisch, nicht zwanghaft!«:

Sie haben es in der Gegenüberstellung schon gelesen, aber ich möchte einen Punkt daraus prominent wiederholen (»stressen«!):

Betriebswirtschaftslehre ist eine durch und durch zwanghafte Wissenschaft.

Es gibt noch kein hysterisches Pendant zur Betriebswirtschaftslehre, oder? Vielleicht Entrepreneurship? Dieses Fach gibt es an manchen Universitäten schon, aber die Vorlesungen sollten dann lieber von »hysterischen« Entrepreneuren gehalten werden, nicht von »zwanghaften Wirtschaftswissenschaftlern«, die den Menschen als rationalen Homo Oeconomicus ansehen, also auch als zwanghaft vernünftig und berechnend. Haben Sie schon einmal eine ernsthafte Erörterung gesehen, dass ein den Nutzen optimierender Homo Oeconomicus innovativ ist oder sich langweilt?