Die Schamjahre

In Coeur D’Alene, Idaho, meldeten Anwohner, dass ein Auto im Rückwärtsgang durch das Viertel rase. Der Stellvertretende Polizeichef Robert Schmidt ging der Sache nach und fand hinter dem Steuer eine Halbwüchsige, die erklärte: »Ich durfte das Auto benutzen und bin zu viele Kilometer gefahren und wollte jetzt ein paar davon rückgängig machen.«

Time, 9. Juli 1956

Laut einer Gallup-Umfrage war 1957 das glücklichste Jahr, das man je in den Vereinigten Staaten von Amerika erlebt hatte. Ich weiß nicht, ob mal jemand herauszufinden versucht hat, warum in diesem weitgehend ereignislosen Jahr das Glück der Amerikaner seinen schwindelnden Höhepunkt erreichte, doch ich habe den Verdacht, dass es kein Zufall ist, dass gleich im nächsten Jahr die New York Giants und die Brooklyn Dodgers die Fans in ihrer Heimatstadt schmählich verließen und sich nach Kalifornien absetzten.

Weiß der Himmel, es war gewiss Zeit, dass der Baseball nach Westen expandierte. Denn dass sich die Mannschaften in den alten Städten des Ostens und Mittleren Westens stauten, es aber so gut wie keine in den jüngeren Riesenstädten der Staaten im Westen gab, war lächerlich. Aber den Eigentümern der Dodgers und der Giants ging es nicht um den Dienst am Baseball. Sie handelten aus Habgier. Eine Welt tat sich auf, in der Dinge getan wurden, weil sie größeren Gewinn, nicht weil sie eine bessere Welt versprachen.

Die Menschen waren wohlhabender denn je zuvor, doch aus irgendeinem Grunde machte das Leben nicht mehr so viel Spaß. Die Wirtschaft war eine nicht mehr aufzuhaltende Maschinerie geworden. Das Bruttosozialprodukt stieg in dem Jahrzehnt um 40 Prozent, von etwa 350 Milliarden 1950 auf fast 500 Milliarden 1960 und in den nächsten sechs Jahren dann noch einmal um ein Drittel auf 658 Milliarden. Doch was bislang absolut wunderbar gewesen war, wurde nun eigenartig unbefriedigend. Die Menschen entdeckten, dass man in der Welt fröhlichen Konsums immer weniger zurückbekam.

Als die 1950er Jahre zu Ende gingen, hatten die meisten Menschen – jedenfalls die meisten Menschen der Mittelklasse – so gut wie alles, was sie sich je erträumt hatten; sie konnten also in wachsendem Maße mit ihrem Geld kaum noch etwas anderes tun, als mehr und größere Versionen der Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchten: Zweitwagen, Rasentraktoren, überdimensionale Kühlschränke, Stereoanlagen mit größeren Lautsprechern und noch mehr Knöpfen zum dran Herumdrehen, zusätzliche Telefone und Fernseher, Hausanschlüsse, Gasgrills, Küchengeräte, Schneefräsen, was das Herz begehrt. Mehr Dinge zu besitzen bedeutete auch, dass das Leben komplizierter und die laufenden Kosten höher wurden, man sich um mehr Dinge kümmern und mehr Dinge sauber machen musste und mehr Dinge kaputtgingen. Zunehmend wurden die Frauen berufstätig, um das ganze Unternehmen am Laufen zu halten und Millionen Menschen waren bald in einer Spirale gefangen, in der sie immer mehr arbeiteten, um arbeitssparende Dinge zu kaufen, die sie nicht gebraucht hätten, wenn sie nicht so viel gearbeitet hätten.

Zu Beginn der 1960er Jahre produzierte der Durchschnittsamerikaner doppelt so viel wie 15 Jahre zuvor. Zumindest theoretisch hätten es sich die Menschen jetzt leisten können, nur vier Stunden am Tag oder zweieinhalb Tage die Woche oder sechs Monate im Jahr zu arbeiten und dabei den Lebensstandard zu halten, der dem von 1950 entsprochen hätte, als das Leben schon ganz schön schön war – und in puncto Stress und Hektik und allem möglichen Druck unbestreitbar und in vieler Hinsicht viel schöner. Aber – und das war in den Industrieländern fast einmalig – die US-Amerikaner nutzten die Produktivitätszuwächse nicht als Möglichkeit zu zusätzlicher Freizeit, sondern beschlossen, zu arbeiten und zu kaufen und immer mehr zu besitzen.

Natürlich hatten nicht alle den gleichen Anteil an den guten Zeiten. Schwarze Menschen, die ihr Los zu verbessern trachteten, waren besonders im tiefen Süden und ganz besonders im Bundesstaat Mississippi oft den empörendsten, entsetzlichsten Diskriminierungen ausgesetzt. (Noch schlimmer deshalb, weil die meisten Menschen damals nicht im Mindesten darüber entsetzt oder empört waren.) Clyde Kennard, Exunteroffizier der US-Armee, Fallschirmjäger und ein Mensch mit rundum untadeligem Charakter, versuchte 1955, sich am Mississippi Southern College in Hattiesburg einzuschreiben. Er wurde abgewiesen, besann sich aber, kam zurück und bat noch einmal um Zulassung. Wegen dieses wiederholten, vorsätzlich anmaßenden Benehmens legten ihm Universitätsangestellte – und das möchte ich ganz klar sagen: keine Studenten, keine ungebildeten Ku-Klux-Klan-Leute in weißen Betttüchern, sondern Universitätsangestellte! – verbotenen Alkohol und eine Tüte gestohlenes Hühnerfutter ins Auto und sorgten dafür, dass er wegen schweren Diebstahls angeklagt wurde. Kennard kam vor Gericht und wurde für Verbrechen, die er nicht begangen hatte, für sieben Jahre ins Gefängnis gesperrt. Dort starb er, bevor er seine Strafe abgesessen hatte.

Ebenfalls in Mississippi versuchten Reverend George Lee und ein Mann mit Namen Lamar Smith unabhängig voneinander ihr Wahlrecht auszuüben. Smith gelang es sogar, seinen Wahlzettel einzuwerfen – das schon ein kleines Wunder –, doch als er fünf Minuten später mit einem gefährlich triumphierenden Lächeln aus dem Wahllokal trat, wurde er noch auf der Treppe erschossen. Obwohl der Mord am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit verübt wurde, fand sich kein Zeuge, und es wurde nie ein Täter vor Gericht gestellt. Im Gegensatz zu Lamar Smith wurde Reverend Lee gar nicht in sein Wahllokal gelassen, jedoch mit einem Gewehr aus einem fahrenden Auto erschossen, als er abends nach Hause fuhr. Der Sheriff in Humphreys County erklärte den Todesfall zum Verkehrsunfall, der staatliche Untersuchungsbeamte verzeichnete die Ursache als unbekannt. Auch in dem Fall wurde niemand zur Rechenschaft gezogen.

Aber das Allerentsetzlichste passierte in Money, Mississippi, wo ein junger unbesonnener Besucher aus Chicago namens Emmett Till vor einem Dorfladen einer weißen Frau hinterherpfiff. Abends wurde Till von weißen Männern aus dem Haus seiner Verwandten verschleppt, zu einer einsamen Stelle gefahren, zu Brei geschlagen, erschossen und in den Tallahatchie River geworfen. Er war 14 Jahre alt.

Weil er so jung war und seine Mutter in Chicago darauf bestand, dass der Sarg offen blieb, damit die Welt sehen konnte, was ihr Sohn erlitten hatte, gab es endlich einen landesweiten Aufschrei. Zwei Männer – der Mann der Frau, hinter der Till hergepfiffen hatte, und sein Halbbruder – wurden festgenommen und sogar vor Gericht gestellt. Die Beweise gegen die beiden waren vollkommen hieb- und stichfest. Sie hatten nicht viel getan, um ihre Spuren zu verwischen. Denn das brauchten sie gar nicht. Nach weniger als einer Stunde Beratung erklärten die Geschworenen – alle aus dem Ort, alle weiß – sie für nicht schuldig. Das Urteil wäre schneller ergangen, wenn die Geschworenen nicht eine Pause gemacht und eine Flasche Limonade getrunken hätten, bemerkte deren Sprecher grinsend. Im nächsten Jahr gaben die beiden Männer, wohl wissend, dass sie nicht noch einmal wegen desselben Delikts angeklagt werden konnten, in einem Interview in der Look launig zu, dass sie natürlich den Jungen verprügelt und ermordet hatten.

In der großen Welt draußen lief nicht alles so hervorragend für die Vereinigten Staaten. Im Herbst 1957 testeten die Sowjets erfolgreich ihre erste Interkontinentalrakete, was hieß, dass sie uns nun umbringen konnten, ohne aus dem Haus gehen zu müssen, und wenige Wochen später schossen sie den ersten Satelliten der Welt ins All. Er hieß Sputnik, war eine kleine Metallkugel, etwa so groß wie ein Beachball, und tat kaum was anderes, als die Erde zu umkreisen und von Zeit zu Zeit »Ping« zu machen. Doch es war um ein Erkleckliches mehr, als wir hinkriegten. Einen Monat später schickten die Sowjets Sputnik II los, der mit 1000 Kilo viel größer war und eine kleine Hündin drinhatte (eine kommunistische kleine Hündin), die Laika hieß. In unserer Eitelkeit gekränkt, reagierten wir prompt und kündigten nun auch einen Satellitenabschuss an. Am 6. Dezember 1957 wurden auf Cape Canaveral in Florida die Triebwerke einer gigantischen Viking-Rakete entzündet, in der sich ein schicker neuer Vanguard-Satellit befand. Vor den Augen der Welt erhob sich die Rakete gemächlich einen halben Meter, kippte um und explodierte. Es war ein demütigender Rückschlag. Die Presse bezeichnete den Vorfall je nachdem, wie angebracht man eine Witzelei fand, mal als »Kaputnik«, mal »Spottnik«, »Sprotznik« oder »Flopnik«. Präsident Eisenhowers normalerweise stabile Popularitätswerte fielen in einer Woche um 22 Punkte.

Ihren ersten Satelliten kriegten die Vereinigten Staaten erst 1958 ins All, und sonderlich beeindruckend war der nicht. Er wog knapp 15 Kilo und war nicht viel größer als eine Apfelsine. Alle vier weiteren größeren Abschüsse der USA in dem Jahr explodierten spektakulär oder schafften es sonstwie nicht in die Luft. Noch 1961 scheiterte mehr als ein Drittel der Starts in den Vereinigten Staaten.

In der Zwischenzeit schritt die Entwicklung in der Sowjetunion immer rasanter voran. 1959 schoss man eine Rakete auf den Mond, nahm die ersten Fotos von dessen Rückseite auf, beförderte 1961 erfolgreich den ersten Astronauten, Juri Gagarin, ins All und brachte ihn auch wieder heil nach Hause. Eine Woche nach dem Weltraumflug Gagarins kam der katastrophal fehlschlagende US-amerikanische Versuch einer Invasion in der Schweinebucht auf Kuba und bereicherte das Leben der Nation um noch einen Batzen Scham und Sorgen. Allmählich sahen wir bei all unserem Tun hoffnungslos unterlegen aus.

Auch die Neuigkeiten aus der Welt der Alltagskultur waren deprimierend. Forschungen zeigten, was viele Leute schon lange vermutet hatten, dass man nämlich vom Zigarettenrauchen wirklich Krebs kriegen konnte. Tareyton, die Marke, die mein Vater rauchte, veröffentlichte eilig eine Reihe Anzeigen, in denen den Rauchern cool versichert wurde, dass »aller Teer und alles Nikotin, die im Filter hängen bleiben, garantiert nicht in Ihren Hals kommen«, verschwieg aber, dass man allen tödlichen Schmier, der nicht im Filter hängen blieb, sehr wohl in den Hals bekam. Doch die Verbraucher ließen sich nicht mehr so leicht von dümmlichen, irreführenden Behauptungen täuschen, besonders nachdem ruchbar wurde, dass die Werbewirtschaft geheime Versuche mit hinterhältiger, das Unterbewusste manipulierender Werbung veranstaltete. Bei einem Test in einem Kino in Fort Lee, New Jersey, wurde den Anwesenden ein Film gezeigt, in dem alle fünf Sekunden eine Dreitausendstelsekunde lang zwei knappe Sätze – »Trinkt Coca-Cola« und »Hungrig? Esst Popcorn!« – auf der Leinwand erschienen, viel zu schnell, als dass man sie bewusst hätte wahrnehmen können. Doch unterbewusst übten sie offenbar Einfluss aus, denn laut Life stieg der Verkauf von Cola während des Experiments um 57,7 und der von Popcorn um 20 Prozent. Bald, warnte uns Life, würden uns alle Filme und Fernsehsendungen pro Stunde Hunderte von Malen befehlen, was wir essen, trinken, rauchen, anziehen und denken sollten und aus uns allen Konsumzombies machen. (In Wirklichkeit funktionierte diese unterschwellige Beeinflussung nicht, und man ließ auch bald davon ab.)

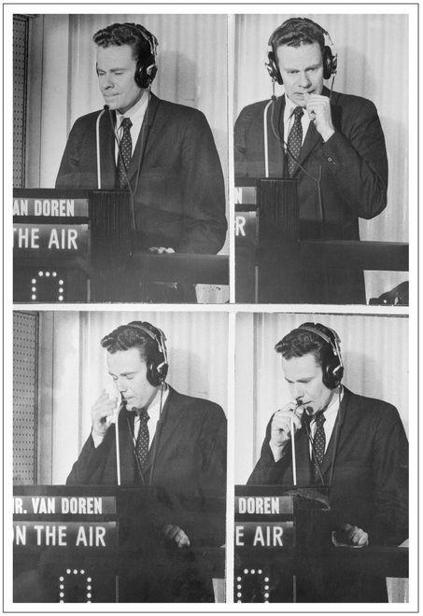

Ansonsten stieg die Jugendkriminalität immer weiter, und das Schulsystem schien zusammenzubrechen. Das populärste Sachbuch im Jahre 1957 war ein Angriff auf die Qualität der US-amerikanischen Schulbildung, hieß Why Johnny Can’t Read, warnte uns, dass wir gefährlich hinter den Rest der Welt zurückfielen, und sah einen Zusammenhang zwischen dem Erfolg des Kommunismus und der Tatsache, dass in den USA immer weniger gelesen wurde. Und dann manövrierte sich das Fernsehen auch noch in einen schrecklichen Skandal hinein, als enthüllt wurde, dass viele der Quizshows manipuliert waren. Charles Van Doren, jungenhaft, bescheiden, gut aussehender Spross einer Familie namhafter Akademiker und Intellektueller (Vater und ein Onkel hatten einen Pulitzer-Preis bekommen), wurde zum Nationalhelden, jungen Leuten wegen seiner guten Manieren und seines bescheidenen Auftretens als Vorbild hingestellt, als er in der Sendung Twenty-One fast 130 000 Dollar gewann, doch dann musste er zugeben, dass er die Antworten vorher erhalten hatte. Wie im Übrigen viele Teilnehmer anderer Quizshows auch, einschließlich eines protestantischen Pfarrers namens Charles Jackson. Wo man hinschaute, eine schlimme Nachricht jagte die andere. Und all das, was uns aus unserer Ruhe aufscheuchte, geschah binnen weniger als einem Jahr. Schneller sind die Leute noch nie erst glücklich, dann unglücklich gewesen.

In Des Moines machte sich der Wechsel gegen Ende des Jahrzehnts konkret bemerkbar. Allmählich kamen Kettenläden und – restaurants auf und sorgten, wo immer sie eröffnet wurden, für ungeheure Aufregung. Jetzt konnten wir in den gleichen Restaurants speisen, das gleiche Fastfood futtern, die gleiche Kleidung tragen und Besuchern die gleichen Motelbetten bieten wie die Leute in Kalifornien, New York oder Florida. Des Moines würde genau wie alle anderen Städte werden, eine Aussicht, die die meisten Menschen ausgesprochen prickelnd fanden.

Die Stadt verlor ihre Ulmen durch ein Ulmensterben, und die Hauptstraßen sahen splitternackt aus; in Straßen wie der Grand oder der University Avenue wurden viele alte Häuser komplett abgerissen. An ihrer statt entstanden in null Komma nichts eine helle neue Tankstelle, ein glasverkleidetes Restaurant, eine Wohnanlage in uniform modernem Stil oder nur ein geräumiger, neuer Parkplatz für ein daneben liegendes Geschäft. Ich weiß noch, dass ich einmal in Ferien war (auf einem Trip entlang der Pony-Express-Route in den Great-Plains-Staaten) und bei meiner Rückkehr feststellte, dass zwei stattliche viktorianische Häuser gegenüber der Tech High School an der Grand Avenue plötzlich schwache Erinnerungen geworden waren. An ihrer Stelle, einer scheinbar nun riesigen Schneise, stand ein sonnendurchflutetes, betonweißes, vielstöckiges Travelodge-Motel. Mein Vater schäumte vor Wut, doch die meisten Leute freuten sich und waren stolz – das Travelodge war nämlich mehr als ein Motel. Es war eine motor lodge und damit viel feiner. Des Moines mauserte sich – und ich war sowohl erstaunt als auch beeindruckt, wie schnell sich diese dramatische Veränderung vollzog.

Ungefähr zur gleichen Zeit eröffnete ein Holiday Inn am Fleur Drive, einem baumbestandenen, grünen Boulevard, an dem zumeist Wohnhäuser standen und der aus der Stadt zum Flughafen führte. Es war ein verhältnismäßig dezentes Gebäude, hatte aber ein enormes, überaus grelles Schild an der Straße – einen kantigen Turm mit schnurrenden, sich unermüdlich im Kreise jagenden Sternenregen, knallbunten Kaskaden und wilden Mustern aus Glühbirnen –, was meinen Vater sehr beschäftigte. »Wie konnten sie es ihnen erlauben, so ein Schild anzubringen?«, sagte er verzweifelt jedes Mal, wenn wir von 1959 bis zu seinem Tod 25 Jahre später daran vorbeifuhren. »Hast du jemals was Hässlicheres in deinem Leben gesehen?« , fragte er, ohne eine Antwort zu erwarten.

Ich fand es wunderschön. Ich konnte es gar nicht abwarten, dass es überall noch mehr solcher Schilder gab, und mein Wunsch wurde mir sehr schnell erfüllt, als überall neuere, klotzigere, autofreundlichere Geschäfte wie Pilze aus dem Boden schossen. 1959 bekam Des Moines sein erstes Einkaufszentrum weit draußen an der Merle Hay Road, und der Teil der Stadt war so abgelegen, so weit draußen auf dem Land, dass viele Leute fragen mussten, wo es war. Das neue Einkaufszentrum hatte einen Parkplatz, der so groß wie einer der Neuenglandstaaten war. So viel Asphalt an einem Stück hatte man noch nie gesehen. Selbst mein Vater fand es aufregend.

»Donnerwetter, schau mal, die vielen Parkplätze«, sagte er, als sei er all die Jahre endlos herumgefahren und habe nirgendwo einen gefunden. Ungefähr ein Jahr lang war der Parkplatz des Merle-Hay-Einkaufszentrums der gefährlichste Ort in Des Moines, weil alle Autos freudig in willkürlichen Richtungen über seine grenzenlose schwarze Fläche fuhren, ohne daran zu denken, dass alle anderen glücklichen Menschenkinder es ihnen vielleicht gleichtaten.

Von nun an kaufte mein Vater niemals mehr woanders ein. Die meisten Leute auch nicht. Anfang der sechziger Jahre brüstete man sich damit, wie lange man schon nicht mehr in der Innenstadt gewesen war. In den Einkaufszentren fand man ein neues Glück. Zu dem Zeitpunkt, als ich endlich erwachsen wurde, hörte Des Moines auf, sich wie die Stadt anzufühlen, in der ich groß geworden war.

Nach der Greenwood wechselte ich zur Callanan Junior High School, um dort die Klassen sieben bis neun zu absolvieren – meine ersten Teenagerjahre. In der Callanan wehte ein rauerer Wind. Ihr Einzugsgebiet umfasste ein breiteres Spektrum der Stadtbevölkerung, die Schülerschaft war halb schwarz, halb weiß. Viele von uns kamen zum ersten Mal in näheren Kontakt mit schwarzen Kids. Plötzlich gab es 600 Schulkameraden, die stärker, flinker, zäher, mutiger, hipper und gewitzter als wir waren. Und wir begriffen ein für alle Mal, was wir schon immer heimlich vermutet hatten – dass wir niemals Bob Cousys Platz bei den Boston Celtics einnehmen, niemals Lou Brocks Rekorde im Base-Stehlen für die St. Louis Cardinals brechen, niemals überhaupt in einer Sportart zur Qualifikation für die Olympischen Spiele antreten würden. Ja, wir würden es nicht mal mehr ins Junior-Varsity-Softballteam schaffen.

All das zeigte sich nämlich schlagartig, als uns Mr. Schlubb, der birnenförmige Sportlehrer, am allerersten Tag hinausschickte, damit wir ein halbes Dutzend Runden auf einer grotesk langen Aschenbahn rannten. Für uns Schüler von der Greenwood – alle weiß, marshmallowig, von Natur aus unsportlich, in dem ungewohnten hellen Sonnenlicht blinzelnd – war es ein körperlicher Schock, wie wir ihn noch nie erlebt hatten. Wir rannten fast alle, als kämpften wir uns durch Treibsand, und rangen schon an der ersten Kurve nach Luft. In der zweiten Runde brach ein Junge namens Willis Pomerantz in Tränen aus, weil er noch nie geschwitzt hatte und dachte, er verliere lebenswichtige Flüssigkeiten, und drei andere ersuchten darum, zur Schulkrankenschwester geschickt zu werden. Die schwarzen Jungs, einschließlich eines Dreihundertpfund-Sphäroids namens Tubby Brown, dagegen segelten alle ohne Ausnahme in leichtem Trab an uns vorbei. Diese Jungs waren nicht nur ein wenig besser als wir, sie waren in ganz anderen Größenordnungen besser, und zwar in allen Sportarten, wie wir bald herausfanden.

Den Winter verbrachte man an der Callanan mit Basketballspielen in einer trüb beleuchteten Halle – jeden Tag stundenlang, so kam es einem jedenfalls vor –, und kein weißer Junge, den ich kannte, sah jemals einen Ball. Ehrlich. Man sah nur eine Folge müheloser blitzschneller Bewegungen zwischen zwei oder drei schlaksigen schwarzen Jungs, und dann machte es Swisch im Netz und man wusste, man musste sich umdrehen und zum anderen Ende des Spielfelds hoppeln. Eigentlich versuchte man die ganze Zeit nur, sich aus dem Weg zu halten, und hob die Hand auch nie über Taillenhöhe, denn sonst sah es noch so aus, als wolle man den Ball gepasst haben, obwohl man nichts weniger wollte. Ein Junge mit Namen Walter Haskins kratzte sich in der Nähe des Korbes einmal unbedacht an der Wange und wurde im nächsten Moment frontal vom Ball im Gesicht getroffen. Die Vorderseite seines Kopfes wurde vollkommen eingedellt. Man musste eine Saugpumpe benutzen, um ihn wieder herzurichten. Jedenfalls wurde mir das berichtet.

Die schwarzen Jungs waren hart im Nehmen und Geben. Einmal sah ich, wie ein überfütterter, weißer Tolpatsch namens Dwayne Durdle so dumm war, einen kleinen schwarzen Jungen mit Namen Tyrone Morris in der Schlange in der Cafeteria zu hänseln. Ja, er hörte gar nicht damit auf. Als Tyrone irgendwann dann doch die Nase voll hatte, drehte er sich mit einer Miene der Verdrossenheit und traurigen Ärgers um und verpasste Durdle eine derart schnelle Serie Schläge in sein schwammiges Gesicht, dass man Tyrones Hände gar nicht sehen konnte. Man hörte nur ein flatschiges »Flabba-da-dabba« und das »Pling« von Zähnen, die von Wänden und Heizkörpern abprallten. Als Durdle mit glasigen Augen glucksend in die Knie sackte, schob Tyrone seinen Arm in dessen Schlund, packte etwas ganz tief drinnen und stülpte ihn von innen nach außen um.

»Verdammter Idiot, Mutha-fuckah«, sagte Tyrone immer noch erstaunt und bestürzt, als er wieder nach seinem Tablett griff und zu den Desserts weiterging.

Offene Aggressionen zwischen Schwarzen und Weißen gab es aber an der Callanan so gut wie keine. Die schwarzen Schüler waren fast ausnahmslos ärmer als wir, doch ansonsten waren wir in fast allen Belangen gleich. Sie kamen aus anständigen, hart arbeitenden Familien. Ihre Stimmen klangen genauso wie unsere, sie kauften in denselben Läden ein, trugen die gleichen Klamotten, gingen in die gleichen Filme. Wir waren Jugendliche, und damit hatte es sich. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich außer der Bitte meiner Großmutter um Niggerbabys bei Bishop’s in meiner gesamten Jugend eine einzige rassistische Bemerkung gehört habe.

Ich will nicht so tun, als merkten wir nicht, dass schwarze Jungs schwarz waren, aber es kam einem Nicht-Bemerken so nahe, wie es nur geht. Mit anderen ethnischen Gruppen verhielt es sich im Grunde genauso. Als ich einem meiner Freunde aus Kindertagen vor einigen Jahren ein Pseudonym geben musste, nahm ich Stephen Katz, zum Teil zu Ehren eines Drugstores in Des Moines, der Katz’s hieß und in meiner Kindheit so etwas wie eine lokale Institution gewesen war, und zum Teil, weil ich einen kurzen, schnell zu tippenden Namen wollte. Mir wäre niemals aufgefallen, dass der Name jüdisch ist. Ich dachte an niemanden in Des Moines als »jüdisch« (und meines Wissens sonst auch keiner). Selbst wenn die Leute Wasserstein und Liebowitz hießen, war es immer eine Überraschung, wenn man erfuhr, sie seien jüdisch. Des Moines war keine sonderlich »ethnische« Stadt.

Und Katz war kein Jude. Er war katholisch. Ich habe ihn an der Callanan kennen gelernt, als Doug Willoughby ihn für die gezielte Übernahme des Audio-Visual-Clubs der Schule rekrutierte – ein raffinierter, ungewöhnlicher Schachzug und wieder mal ein schlagender Beweis für Willoughbys Genialität. Die Clubmitglieder verwalteten das riesige Lager an Unterrichtsfilmen und führten sie auch vor. Immer wenn ein Lehrer einen Film zeigen wollte – und manche Lehrer machten kaum was anderes, weil sie dann nicht unterrichten, ja, nicht einmal viel Zeit im Klassenzimmer verbringen mussten –, rollte ein Mitglied des AV-Eliteteams ein Vorführgerät in den betreffenden Klassenraum, fädelte und schlang den Film fachmännisch durch ein halbes Dutzend Spulen und zeigte das erwünschte Bildungsangebot.

Traditionell war der AV-Club, wie nicht anders zu erwarten, die Domäne der schrägsten Schüler der Schule, doch Willoughby sah sofort, welche Vorteile der Club auch normalen Leuten bot. Zum einen kam man in den Besitz eines Schlüssels zu dem einzigen abschließbaren Raum im Schulgebäude, zu dem Schüler Zugang hatten und in dem wir rauchen konnten, wenn Willoughby erst mal das Lüftungsproblem gelöst hatte (was ihm prompt gelang). Des Weiteren hatte man Zugriff auf einen enormen Filmbestand, einschließlich sämtlicher Sexualerziehungsfilme, die, grob geschätzt, zwischen 1938 und 1958 gedreht worden waren. Schließlich und hauptsächlich hatte man stets eine gute Ausrede, um sich während des Unterrichts frei in den leeren Fluren der Callanan zu bewegen. Stellte uns ein Lehrer, wenn wir durch die glänzenden Flure wanderten (und was sind Schulflure für eine herrliche, entspannende, privilegierte Örtlichkeit, wenn sie leer sind), konnten wir einfach sagen: »Ich gehe in den AV-Raum, um eine wichtige Instandsetzungsarbeit an einer Bell and Howell 1040-Z vorzunehmen.« Was sogar mehr oder weniger zutraf. Man sagte natürlich nicht, dass man, wenn man schon mal da war, auch eine halbe Schachtel Chesterfield rauchen wollte.

Auf Weisung Willoughbys traten wir also zu fünfzehnt in den Club ein, und unsere erste Amtshandlung war, die bisherigen Mitglieder rauszuwählen. Als Alibi-Freak durfte Milton Milton bleiben – er hatte uns eine halbe Flasche Crème de Menthe geschenkt, die er aus der Hausbar seines Vaters gestohlen hatte, und gedroht, er werde uns bei seinen Eltern, dem Direktor, der Schulaufsicht und dem Bezirkssheriff, einem angeblich engen Freund seiner Familie, verpetzen, wenn er nicht im Club bleiben durfte.

Der AV-Raum war in einer abgelegenen Ecke versteckt, ganz hinten im obersten Stock. Er war wie der Schuldachboden. Dort befanden sich eine große Anzahl alter Theaterkulissen, Kostüme, Theatertexte, Jahrbücher aus den 1920er und 1930er Jahren und verstaubte Regale mit Filmen – Gesundheitserziehungsfilmen, Aufklärungsfilmen, Filmen à la »Von Marihuana kriegt man Gehirnerweichung« und vielen anderen. Manch glückliche Stunde lang ließen wir dort die Aufklärungsfilme über die Wände flimmern.

Als Willoughby dann ein Gerät zum Filmekleben entdeckte, verbrachte er Stunden damit, die Streifen nach seinem Gusto umzuschneiden. Zum Beispiel schnitt er im Stechschritt marschierende Nazis in Filme über den Oregon Trail und dergleichen. Zu Höchstform lief er bei einem Aufklärungsfilm auf: Da folgten einer Erzählpassage »Johnny hat soeben seinen ersten nächtlichen Samenerguss gehabt« Aufnahmen von Marineakademiekadetten, die ihre Mützen in die Luft warfen.

Im AV-Club lernte ich also, wie gesagt, einen Schüler kennen, der katholische Schulen durchlaufen hatte und Stephen Katz hieß. Diesem Stephen Katz habe ich allerdings bei keiner der Gelegenheiten, bei denen ich ihn in meinen Büchern habe auftreten lassen, auch nur annähernd Gerechtigkeit widerfahren lassen – das könnte kein normaler Autor –, und es wird mir, fürchte ich, auch jetzt nicht gelingen. Ich will also nur sagen, dass er der außergewöhnlichste Mensch ist, den ich je kennen gelernt habe, und in vieler Hinsicht auch der beste. Damals war er der munterste, freundlichste, am meisten jederzeit partybereite Mensch auf Gottes weitem Erdboden, wenn er nüchtern war, und das alles umso mehr in betrunkenem Zustand, was er selbst im Alter von 14 die meiste Zeit war. Ich habe nie jemanden erlebt, der von Rauschmitteln so angezogen und auf so liebenswürdige Weise vertraut mit ihnen war. Er war vom ersten Augenblick an verlockend gefährlich.

Katz, Willoughby und ich schwänzten oft die Schule und verbrachten ganze Tage mit Versuchen, die Kommode von Willoughbys älterem Bruder Ronald aufzubrechen. Ronald besaß eine enorme Kollektion Männermagazine, die er einbruchsicher in einer großen Kommode in seinem Zimmer weggesperrt hatte. Er war der älteste und klügste der Willoughby-Jungs und hatte bei weitem die besten Manieren – war Ministrant, Pfadfinder, Mitglied der Schülermitverwaltung, Aufsichtsschüler im Eingangsbereich, also ein ausgemachtes Arschloch –, und er war gewiefter als seine drei Brüder zusammen. Nicht nur war jede Schublade seiner Kommode raffiniert verschlossen, sondern sie hatte auch, wenn man sie denn aufbekam, einen undurchdringlichen Deckel, der offenbar keinerlei Zugang bot. Obendrein war in seinem Zimmer vieles, vom Türknauf bis zu bestimmten Bodendielen, mit einem tödlichen Sprengsatz versehen. Der Eindringling erhielt, je nachdem, was er berührte oder woran er herumfummelte, einen kräftigenden elektrischen Schlag, geriet in Simultanattacken von Flugkörpern, fallenden Gewichten, schwingenden Hämmern sowie in Mausefallen, die über ihm zuschlugen, oder er wurde großzügig mit selbst gemachtem Pfefferspray eingenebelt.

Ich erinnere mich besonders an einen Moment kurzlebigen Entzückens, als Willoughby nach Stunden kriminalistischer Kleinarbeit endlich herausfand, wie man die zweite Schublade in der Kommode öffnete – ein Stück geschnitzten Ornaments an der Zierleiste der Kommode war zu drehen. Doch im selben Moment ertönte ein Pfeifton, und ein etwa 20 Zentimeter langer wunderschöner, schlanker, selbst gebastelter Pfeil senkte sich mit einem sonoren »Twoing« keine fünf Zentimeter links von Willoughbys zufällig geneigtem Kopf in die Kommode. Am Pfeilschaft hing ein Papierstreifen mit der adretten Formulierung: »WARNUNG! ICH SCHIESSE, UM ZU TÖTEN.«

»Total plemplem«, entfuhr es uns unisono.

Doch von da an hüllte sich Willoughby in jedes nur denkbare schützende Kleidungsstück – Hockeyhandschuhe, schwerer langer Mantel, Brustschutz eines Catchers, Motorradhelm, Schweißerbrille, und was ihm sonst noch alles in die Hände fiel –, während Katz und ich im Flur Schmiere standen, ihn antrieben und immer wieder fragten, wie weit er denn nun sei.

Es bestand insofern eine besondere Dringlichkeit in der Angelegenheit, als der Playboy seit einiger Zeit begonnen hatte, Schamhaar zu zeigen. Schwer zu glauben, dass bis in die 1960er Jahre hinein eine so wichtige erogene Zone noch nicht entdeckt war. Doch so war es. Bisher hatten Frauen in Männermagazinen überhaupt keine Fortpflanzungsorgane – jedenfalls keine, die sie Fremden gezeigt hätten. Sie schienen an einem komischen krankhaften Reflex zu leiden, den Willoughby als vaginis timiditus bezeichnete und der sie aus unerfindlichen Gründen zwang, wann immer eine Kamera gezückt wurde, sich in den Hüften zu drehen und ein Bein über das andere zu schlagen, als versuchten sie, ihre untere Hälfte wegzudrehen. Jahrelang dachte ich, das sei die Position, die Frauen von Natur aus einnähmen, wenn sie nackt waren und sich wohl fühlten. Als der Playboy zum ersten Mal Schamhaar zeigte, bestimmte das mindestens 72 Stunden lang alle Gespräche US-amerikanischer Männer. (»Einmal Öl nachgucken, Mister? Schon den neuen Playboy gesehen?«) Woolworth verkaufte binnen 24 Stunden seinen gesamten Bestand an Vergrößerungsgläsern.

Wir wünschten uns nichts sehnlicher, als in den Kreis der Eingeweihten einzutreten. Doch obwohl Willoughby schon seit zwei Jahren alle möglichen Anstrengungen unternahm, kam er nie an das Privatlager seines Bruders, bis er total frustriert eines Tages die unterste Schublade mit einer Feuerwehraxt einschlug. Eine Fülle von Männermagazinen glitt heraus – sein Bruder war wirklich ein Sammler vor dem Herrn. Ich habe selten einen angenehmeren oder lehrreicheren Nachmittag verbracht. Willoughby kriegte zwei Monate Hausarrest, doch wir waren einhellig der Meinung, dass es das Opfer wert war, und er hatte wenigstens die Genugtuung, dass auch sein Bruder Ärger bekam, denn, ehrlich gesagt, waren ein paar der Magazine wirklich sehr anstößig.

Was lebendiges weibliches Fleisches betraf, war ich weiterhin ein absoluter Pechvogel, was das Erwischen des richtigen Zeitpunkts betraf. Im Sommer zwischen der achten und neunten Klasse besuchte ich meine Großeltern, wo ich die üblichen vergnüglichen Intermezzi mit meinem Onkel Dee, der menschlichen Wollflockenmaschine, erlebte. Bei meiner Rückkehr erfuhr ich, dass während meiner Abwesenheit ein strahlend hübsches, patentes Mädchen namens Kathy Wilcox zu Willoughby nach Hause gekommen war, um Pauspapier zu borgen, und zum Schluss ihm und Katz ein neues Spiel beigebracht hatte, das sie im Bibel-Zeltlager – im Bibel-Zeltlager!!! – gelernt hatte. Man verband einem Freiwilligen die Augen, drehte ihn ein paar Minuten lang im Kreis und drückte ihm oder ihr ungefähr dreißigmal auf die Brust, woraufhin er oder sie in Ohnmacht fiel. Ein Riesenspaß.

»Passiert jedes Mal«, sagten sie.

»Entschuldigung, habt ihr gerade ›Brust‹ gesagt? – ›drückt ihr auf die Brust‹?«, sagte ich.

Kathy Wilcox war eine junge Frau mit einer Brust, die zu drücken sich lohnte. Die bloße Erwähnung ihres Namens reichte aus, jedes Blutkörperchen in meinem Körper in die Beckengegend zu schicken und in sinnloser Bereitschaft riesig anzuschwellen. Willoughby und Katz nickten fröhlich. Ich fasste es nicht, dass mir das schon wieder passierte.

»Kathy Wilcox’ Brust? Ihr habt Kathy Wilcox auf die Brust gedrückt? Mit den Händen?«

»Mehrmals«, sagte Willoughby und strahlte.

Katz bestätigte es mit erneutem fröhlichem Nicken.

Meine Verzweiflung ist mit Worten gar nicht zu beschreiben. Ich hatte die einzige echte, handfeste erotische Erfahrung verpasst, die es für Jungs von 14 je gab, und stattdessen 24 Stunden lang beobachtet, wie ein Mann die unterschiedlichsten Nahrungsmittel in fliegende Molke verwandelt.

Rauchen war die große Entdeckung der Zeit. Und Manno, ich entdeckte es auch! Was hab ich geraucht! Ein Dutzend Jahre oder so tat ich wenig mehr in meinem Leben als an Schreibtischen über Büchern zu sitzen und französisch zu inhalieren (was hieß: Rauchfäden vom Mund in die Nasenlöcher zu ziehen, was einem nicht nur mit jedem zu Kopfe steigenden Zug eine doppelte Dosis Nikotin, sondern, selbst um den Preis einer nikotinbefleckten Oberlippe und dauerhafter gelb-brauner Kreise um die Nasenlöcher eine Aura von lebenserfahrener Intellektualität bescherte). Oder ich lehnte mich, Hände hinter dem Kopf, zurück und blies träge Rauchkringel in die Luft, was ich bald so gut konnte, dass ich sie gegen Bilder an entfernten Wänden prallen lassen oder einen Kringel durch einen anderen schießen konnte – Talente, die mich als Großmeister des Rauchens auswiesen, noch bevor ich 15 war.

Wir rauchten immer in Willoughbys Zimmer, wo wir neben einem Ventilator im Fenster saßen, der so eingestellt war, dass der gesamte Rauch in die schwirrenden Ventilatorblätter gesogen und von dort nach draußen geblasen wurde. Damals herrschte eine Theorie (die mein Vater engagiert und zuletzt als Einziger vertrat), dass der Ventilator alle heiße Luft aus dem Zimmer sog und kalte Luft durch jedes andere offene Fenster einsaugte. Aus irgendeinem Grunde nahm man an, dass das besonders sparsam sei, worin für meinen Vater der Reiz lag. Aber so funktonierte es überhaupt nicht – es sorgte nur dafür, dass es draußen ein wenig kühler wurde –, und schon bald gaben es alle auf, außer meinem Vater, der bis an sein Lebensende die Luft vor seinem Fenster kühlte.

Aber wie dem auch sei, vorteilhaft an einem nach draußen blasenden Ventilator war immerhin, dass man das Rauchen jeder Zigarette mit einer schwungvollen Geste beenden konnte: Man schnipste die Kippe in die surrenden Blätter, die sie in einen herrlich anzusehenden Schauer nach draußen fliegender Funken verwandelte und das kompakte Ding adrett in seine Einzelteile zerlegte, und hinterließ keine sichtbare Spur. Das alles klappte auch immer gut, bis Willoughby und ich an einem Augustabend eine rauchten und dann ein wenig nach draußen an die frische Luft gingen. Wir ahnten nicht, dass ein einsames, eigenwilliges Glutstückchen zurück ins Zimmer geschleudert worden war und sich im Vorhangstoff festgesetzt hatte, wo es ungefähr eine Stunde lang schwelte und dann in ein kleines, aber munteres Feuerchen ausbrach. Als wir zu Willoughbys Haus zurückkamen, standen drei Löschfahrzeuge davor und Wasserschläuche schlängelten sich durch den Rasen zur Haustür und die Treppe hinauf: Willoughbys Zimmergardinen und mehrere Möbelstücke befanden sich klatschnass, noch leicht qualmend, auf dem Rasen vor dem Haus und Mr. Willoughby wartete in einem Zustand hochgradiger Erregung unter dem überdachten Hauseingang, um ein Wort mit seinem Sohn zu wechseln.

Mr. Willoughbys Probleme hörten mit dieser Episode aber beileibe noch nicht auf. Im nächsten Frühjahr beschlossen Willoughby und sein Bruder Joseph zur Feier des letzten Schultages vor den großen Ferien eine Bombe zu basteln, die sie mit Konfetti vollstopfen und in der Nacht zuvor im Rasen der Callanan vergraben wollten, einer hübschen Grünfläche, die von einer im Halbkreis verlaufenden, formalen Auffahrt umgeben war und nie betreten wurde. Wenn pünktlich um 15.01 Uhr tausend schnatternde Schüler aus den vier Ausgängen der Schule strömten, sollte die Bombe, durch einen Zeitzünder von einem Wecker gezündet, mit einem Riesenknall losgehen und eine Menge Schmutz, Rauchschwaden und einen hübschen Schauer wirbelnden Buntpapiers in die Luft jagen.

Die Brüder Willoughby mixten wochenlang gefährliche Mengen Schießpulvers in ihrem Zimmer und testeten diverse, immer kräftigere Mixturen im Wald unten an der Eisenbahnstrecke in der Nähe des Waterworks Parks. Nach dem letzten Test blieb ein Krater mit einem 1,20 Meter großen Durchmesser zurück, wurden Konfettistreifen 7,50 Meter in die Luft geschleudert, und es knallte so laut und hallend bis in die Innenstadt, dass aus acht verschiedenen Richtungen Streifenwagen zum Schauplatz rasten und fast 40 Minuten lang mit argwöhnischen Blicken das Gelände umfuhren. (Was, soweit bekannt, der längste Zeitraum war, den die Cops aus Des Moines je ohne Doughnuts und Kaffee verbrachten.)

Es versprach eine fantastische Schau zu werden – der denkwürdigste letzte Schultag in der Geschichte der Schulen von Des Moines. Geplant war, dass Willoughby und sein Bruder um vier Uhr aufstehen, im Schutze der Dunkelheit zur Schule gehen, die Bombe legen und dann in aller Ruhe das Ende des Schultags abwarten sollten. Zu diesem Behufe stellten sie die notwendigen Hilfsmittel zusammen – Spaten, dunkle Kleidung, Skimützen – und legten die sorgsam präparierte, fröhlich vor sich hin tickende Bombe auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer. Warum sie den Zeitzünder einschalteten, ist eine Frage, die in den folgenden Tagen viele, viele Male gestellt wurde. Und die Brüder schoben sich gegenseitig erbittert die Schuld in die Schuhe. Sicher ist nur, dass sie sich zu Bett begaben, ohne dass einem von ihnen aufgefallen wäre, dass 3.01 Uhr vor 15.01 Uhr kommt.

Um diese dunkle Stunde dann, 59 Minuten, bevor ihr Wecker losging, wurde die friedliche Nacht durch eine enorme Explosion in Doug und Joseph Willoughbys Zimmer zerrissen. Natürlich war zu der Zeit niemand in Des Moines draußen, doch jeder, der vorbeigegangen und zufällig im Moment der Explosion zum Haus der Willoughbys hinaufgeblickt hätte, hätte zuerst ein intensives gelbes Licht im ersten Stock gesehen, eine Sekunde später zwei spektakulär nach außen zerberstende Fenster und dann eine weitere Sekunde später eine große Qualmwolke und einen fidelen Konfettiregen.

Der wahrhaft unvergessliche Teil des Ereignisses war natürlich der Knall, der unvorstellbar mächtig und erschreckend war. Bis zu 14 Straßen weiter haute er Leute aus dem Bett. In der ganzen Stadt gingen die Alarmanlagen los und in mindestens zwei Bürogebäuden auch die Sprinkleranlage. In einem Bezirk wurde kurzzeitig der Fliegeralarm aktiviert, ob durch Zufall oder als Vorsichtsmaßnahme, fand man nie heraus. Binnen weniger Momente stierten 200 000 todmüde, aus dem Bett gefallene Bürger aus ihren Schlafzimmerfenstern in Richtung eines extrem hell erleuchteten, Qualm erfüllten Hauses auf der Westseite der Stadt, durch das ein konfuser Mr. Willoughby mit zu Berge stehenden Haaren, nun aber gänzlich mit seinem Latein am Ende, stolperte und schrie: »Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße!«

Doug und sein Bruder boten zwar einen lustigen, rußverschmierten Anblick und konnten in den nächsten 48 Stunden auch nichts hören, wenn es ihnen nicht direkt ins Ohr geschrien wurde, waren aber wie durch ein Wunder unverletzt. Das einzige Todesopfer war eine kleine Laborratte, die in einem Käfig auf dem Schreibtisch gewohnt hatte und jetzt nur noch ein Haufen zerfetzten Fells war. Die Explosion hob das Heim der Willoughbys drei Zentimeter aus den Fundamenten, die Rechnungen für die Reparaturen beliefen sich auf Zehntausende von Dollar. Polizei, Feuerwehr, der Sheriff und das FBI waren alle höchst interessiert, die Familie strafrechtlich zu verfolgen, aber man konnte sich nicht darauf einigen, wessen man sie anklagen sollte. Mr. Willoughby begann einen langwierigen Rechtsstreit mit seinen Versicherungen und eine lange Psychotherapie. Schlussendlich kam die gesamte Familie mit einer Verwarnung davon. Doug Willoughby und sein Bruder durften die nächsten sechs Monate das Anwesen nur zum Schulbesuch oder zur Beichte verlassen. Genau genommen haben sie immer noch Hausarrest.

Und weiter ging’s zur Highschool.

Die Hauptbeschäftigung dieser pickelglänzenden Jahre, in denen wir immer größer wurden, wurde das Trinken. Stets unter Leitung von Katz, für den Alkohol weniger dem Zeitvertreib diente, als vielmehr eine Art Sauerstoff war. Es war ein goldenes Zeitalter für allerlei Unerlaubtes. Für 59 Cents (gekühlt: 69) konnte man ein Sechserpack Old-Milwaukee-Bier und für 35 Cents eine Schachtel Zigaretten kaufen (aus keinem mir bekannten logischen oder historischen Grund war Old Gold unsere Lieblingsmarke an der Roosevelt High School) und sich damit für weniger als einen Dollar, Verkaufssteuern eingerechnet, einen höchst vergnüglichen Abend machen. Die Krux bei der Sache war nur, dass man als Minderjähriger kein Bier und eigentlich auch keine Zigaretten kaufen durfte.

Katz löste das Problem, indem er der raffinierteste Bierdieb von Des Moines wurde. Seine Verbrecherkarriere begann in der siebten Klasse, als er einen durch seine Einfachheit bestechenden Plan ersann. Dahl’s hatte im Zuge seiner endlosen, stets höchst innovativen Rationalisierungen Kühlschränke aufgestellt, die sowohl von hinten als auch von vorn zu öffnen waren, damit sie von hinten vom Lagerraum aus bestückt werden konnten. Im Lagerraum war außerdem ein Holzverschlag mit leeren Pappkartons, die darauf warteten, dass man sie auseinanderfaltete, flach zusammenlegte und zum Abfall brachte. Katz’ Trick bestand darin, zu einem Angestellten an der Lagertür zu gehen und zu sagen: »Entschuldigen Sie, Mister. Meine Schwester zieht um. Kann ich ein paar von den leeren Kartons nehmen?«

»Klar, Junge«, sagte der Angestellte immer. »Bedien dich.«

Katz ging ins Lager, suchte sich einen großen Karton, packte rasch köstliches eiskaltes Bier aus dem benachbarten Bierkühlschrank hinein, tat ein paar andere Kartons als Tarnung oben drauf und schlenderte mit seinem Gratisbier davon. Oft hielt ihm der Angestellte, den er gefragt hatte, sogar noch die Tür auf. Am schlimmsten war es, erzählte Katz immer, so zu tun, als seien die Kartons leer und wögen nichts.

Natürlich konnte man nur so und so viel Mal um Kartons bitten, ohne Verdacht zu erregen, doch glücklicherweise gab es überall in Des Moines Dahl’s-Läden mit den Selbstbedienungskühlschränken, und man musste nur von Laden zu Laden weiterziehen. Katz wurde mehr als zwei Jahre nicht erwischt und käme wohl immer noch damit durch, wenn nicht einmal, als er das Dahl’s in Beaverdale verließ, der Boden eines Kartons nachgegeben hätte und sechzehn 0,95-l-Flaschen Falstaff herausgefallen wären und eine schäumende Schweinerei veranstaltet hätten. Katz war nicht so gebaut, dass er weglaufen konnte, und blieb deshalb grinsend stehen, bis ein Angestellter herbeigeschlendert kam und ihn, der keinen Widerstand leistete, zum Büro des Filialleiters brachte. Anschließend verbrachte Katz zwei Wochen in Meyer Hall, der örtlichen Jugendstrafanstalt.

Ich beteiligte mich nicht an den Ladendiebstählen. Ich war viel zu feige und zu vorsichtig, um so offen gegen die Gesetze zu verstoßen. Mein Beitrag war Führerscheinefälschen. Es waren, auch wenn ich mich jetzt selbst lobe, kleine Meisterwerke – obgleich man nicht vergessen sollte, dass die vom Staat ausgegebenen Führerscheine damals nicht sonderlich kompliziert waren. Ein Führerschein bestand eigentlich nur aus einem Stück dickem blauem Papier, das so groß wie eine Kreditkarte und mit einem welligen Wasserzeichen versehen war. Als ich sah, dass die Rückseite der Schecks meines Vaters fast genau das gleiche wellige Muster hatten, traf mich ein Geistesblitz: Wenn man nämlich einen der Schecks auf das richtige Format zuschnitt, ihn umdrehte und mit Hilfe einer Reißschiene Kästchen in der richtigen Größe für Namen, Adresse des Inhabers und so weiter auf der leeren Seite anbrachte, dann mit Tinte, einem feinen Stift und eine gerade Linie einhaltend, die Worte »Kraftfahrzeugzulassungsstelle des Staates Iowa« samt ein paar weiteren kleinen Schnörkeln sorgfältig darüberschrieb, hatte man einen gefälschten Führerschein, der seine Dienste voll erfüllte.

Man musste das Ding nur noch durch eine Schreibmaschine wie die meines Vaters drehen, falsche Angaben in die Kästchen setzen (vor allem dem Inhaber ein passend frühes Geburtsdatum verpassen), und schon hatte man ein Dokument, das man in jedem kleinen Laden der Stadt vorzeigen und zum Erwerb unbegrenzter Mengen Bier benutzen konnte.

Bis es zu spät war, dachte ich allerdings nicht daran, dass auf der Kehrseite dieser hausgemachten Führerscheine, je nachdem, welchen Teil des Schecks ich mit der Schere auf das rechte Maß zurechtgeschnitten hatte, ausgewählte Details des Kontos meines Vaters standen – Name der Bank, Kontonummer, verräterische Kodierung und so weiter.

Es fiel mir erst auf, als ich an einem Wochentag gegen 9.30 Uhr ins Büro des Direktors an der Roosevelt beordert wurde. Im Amtszimmer des Direktors war ich noch nie gewesen. Katz saß schon im Wartezimmer davor. Nicht zum ersten Mal.

»Was’n los?«, fragte ich.

Doch bevor er etwas sagen konnte, wurde ich ins Allerheiligste gebeten. Der Direktor saß mit einem Kommissar in Zivil da, der sich als Sergeant Rotisserie oder so ähnlich vorstellte und den letzten Flat-top in den Vereinigten Staaten von Amerika trug.

»Wir haben einen Fälscherring entdeckt, der Führerscheine fälscht«, erzählte mir der Sergeant ernst und hielt eine meiner eigenen Kreationen hoch.

»Einen Ring?«, sagte ich und versuchte nicht zu strahlen. Mein erster Ausflug ins Verbrechen und ich war schon im Alleingang ein »Ring«. Ich war stolz wie Oskar. Andererseits wollte ich eher nicht ins Jugendgefängnis in Clarinda und die nächsten drei Jahre in den Duschen seifigem Sex mit Jungs namens Billy Bob und Cletus Leroy frönen.

Der Sergeant gab mir den Führerschein, damit ich ihn mir anschaute. Es war einer, den ich für Katz gemacht hatte – oder »Mr. B. Bopp«, wie er sich keck nannte. Man hatte Mr. B. Bopp in der Nacht zuvor aufgegriffen, als er auf dem rasenbedeckten Mittelstreifen des Polk Boulevard bierselig ein Nickerchen hielt, und bei einer Durchsuchung seiner persönlichen Gegenstände auf dem Polizeirevier den gefälschten Führerschein zutage gefördert, den ich nun mit höflichem Interesse betrachtete. Auf der Rückseite stand »Banker’s Trust« und darunter Name und Adresse meines Vaters – na, wenn das nicht verräterisch war.

»Das ist dein Vater, stimmt’s?«, sagte der Kripomann.

»Nanu, ja, stimmt«, antwortete ich und brachte – hoffte ich – ein sehr hübsches verwundertes Stirnrunzeln zustande.

»Willst du mir erzählen, wie das passiert ist?«

»Ich wüsste nicht, wie«, sagte ich mit ernstem Blick und fügte hinzu: »Nein, warten Sie, ich wette, ich weiß es. Letzte Woche hatte ich ein paar Freunde eingeladen, und wir haben Platten gehört und da sind ein paar Jungs, die wir noch nie gesehen hatten, einfach reingekommen, obwohl es gar keine Party war.« Ich senkte ein wenig die Stimme. »Sie hatten getrunken.«

Der Beamte nickte grimmig. Das kam ihm bekannt vor. Solche Geschichten hatte er schon oft gehört.

»Wir haben sie natürlich gebeten zu gehen, und als sie gesehen haben, dass wir kein Bier oder andere Rauschmittel hatten, sind sie auch gegangen, doch ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass einer von ihnen am Schreibtisch meines Vaters war und ein paar Schecks gestohlen hat, als wir nicht hingeguckt haben.«

»Irgendeine Ahnung, wer sie waren?«

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von der North High waren. Einer von ihnen sah aus wie Richard Speck.«

Der Beamte nickte. »Gut, allmählich kommen wir der Sache näher. Hast du Zeugen?«

»Uum«, sagte ich, einen Hauch unverbindlich, nickte aber, als seien es viele.

»War Stephen Katz dabei?«

»Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja.«

»Gehst du wohl bitte raus und wartest im Vorraum und sagst Mr. Katz, er soll reinkommen?«

Ich ging hinaus, Katz saß da. Ich beugte mich zu ihm hinunter und sagte rasch: »North High. Einfach zur Party gekommen. Schecks gestohlen. Richard Speck.«

Er verstand sofort und nickte. Aus dem Grund sage ich ja auch, dass Katz einer der feinsten Menschen auf Erden ist. Zehn Minuten später wurde ich wieder hineingerufen.

»Mr. Katz hier hat deine Geschichte bestätigt. Offenbar haben die Jungs von der North High die Schecks gestohlen und sie durch eine Druckmaschine gejagt. Mr. Katz hier war einer ihrer Kunden.«

Er schaute Katz ohne große Sympathie an.

»Großartig. Fall gelöst!«, sagte ich frohgemut. »Dann können wir gehen?«

»Du ja«, sagte der Sergeant. »Mr. Katz muss leider noch mit mir in die Stadt kommen.«

Katz nahm alles auf sich, ich behielt eine weiße Weste. Gott segne ihn und behüte ihn. Er verbrachte einen Monat im Jugendknast.

Dabei verübte Katz seine Missetaten unter Alkohol nicht, weil er wollte, sondern weil er musste. Als er sich nach einer neuen Versorgungsquelle umsah, schraubte er seine Ansprüche höher. Des Moines hatte vier Biervertriebe, alle in roten Backsteinlagerhäusern in einer stillen Ecke am Rand des Zentrums, wo die Eisenbahnstrecke verlief. Katz beboachtete diese Lager ein paar Wochen genau und stellte fest, dass es dort praktisch keinerlei Sicherheitsvorkehrungen gab und an Samstagen und Sonntagen nicht gearbeitet wurde. Er bemerkte auch, dass Güterwagen oft und besonders an Wochenenden auf Abstellgleisen neben den Lagerhäusern standen.

Eines Sonntagsmorgens fuhren also er und ein Junge namens Jake Bekins dorthin, parkten neben einem Güterwagen und zerschlugen das Vorhängeschloss mit einem schweren Hammer. Dann schoben sie die Tür des Güterwagens auf und entdeckten, dass er mit Bierkästen vollgeladen war. Wortlos packten sie Bekins’ Auto voll damit, schlossen die Güterwagentür und fuhren zum Haus eines dritten Beteiligten, Art Froelich, dessen Eltern nicht in der Stadt, sondern bei einer Beerdigung außerhalb waren. Mit Froelichs Hilfe trugen sie das Bier in den Keller. Dann kehrten alle drei zu dem Güterwagen zurück und wiederholten den Vorgang. Den ganzen Sonntag beförderten sie so lange Bier von dem Güterwagen in Froelichs Keller, bis sie den einen geleert und den anderen vollgemacht hatten.

Froelichs Eltern sollten am Dienstag zurückkommen, am Montag brachten Katz und Bekins fünfundzwanzig Freunde dazu, dass jeder fünf Dollar gab, und dann mieteten sie eine möblierte Wohnung in einer coolen Gegend der Stadt, die als Dogtown bekannt war und sich in der Nähe der Drake University befand. Sie brachten das ganze Bier mit dem Auto aus Froelichs Keller in die neue Wohnung. Dort tranken Katz und Bekins an sieben Abenden der Woche, und wir übrigen kamen auf ein Schlückchen nach der Schule und auf längere Sitzungen an den Wochenenden vorbei.

Drei Monate später war das Bier alle, und Katz fuhr mit einem kleinen Trupp Spießgesellen wieder in die Stadt. Wieder verbrachten sie einen Sonntag damit, den Güterwagen eines anderen Biervertriebs zu leeren. Als ihnen drei Monate später der Gerstensaft erneut ausging, wagten sie sich noch einmal dorthin, diesmal aber vorsichtiger, weil sie überzeugt waren, dass jemand nach zwei großen Raubzügen die Bierlagerhäuser genauer im Auge behalten würde.

Erstaunlicherweise war dem offenbar nicht so. Nur gab es diesmal keine Güterwagen, sondern sie mussten die Türfüllung aus einer der Türen zum Ladebereich des Lagerhauses herausschlagen und durch das Loch hineinschlüpfen. Im Inneren war mehr Bier, als sie je auf einmal gesehen hatten – auf Paletten zu riesigen Stapeln aufgeschichtet und fertig zur Auslieferung am Montag an Bars und Läden im mittleren Iowa.

Sie arbeiteten nonstop, rekrutierten viele willige Helfer und beluden an dem Wochenende ein Auto nach dem anderen mit Bier aus dem langsam sich leerenden Lagerhaus. Froelich chauffierte sachkundig einen Gabelstapler und Katz dirigierte den Verkehr. Ein ganzes wundersames Wochenende konnte man ein paar Dutzend Highschool-Schüler sehen – wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte, hinzuschauen –, die Unmengen Bier aus dem Lagerhaus holten, es quer durch die Stadt fuhren, eine Kette bildeten und es in ein leicht windschiefes, verrottetes Mietshaus an der Ecke 23rd Street/Forest Avenue trugen. Als es sich herumsprach, tauchten auch Jungs von anderen Highschools auf und fragten, ob sie ein paar Kästen haben könnten.

»Klar«, sagte Katz großzügig. »Es ist für alle reichlich da. Stellt euer Auto dort ab und versucht, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.«

Es war der seit Jahren größte Raub in Des Moines, vielleicht sogar der größte überhaupt. Leider beteiligten sich dann so viele Leute daran, dass in der Stadt jeder unter zwanzig wusste, wer dabei gewesen war. Wer der Polizei einen Tipp gab, erfuhr man allerdings nie, doch bei einer Razzia im Morgengrauen drei Tage nach dem Diebstahl verhaftete sie zwölf der Haupttäter und nahm sie in Handschnellen mit zum Verhör in der Stadt. Katz war natürlich dabei.

Es waren brave Jungs aus guten Elternhäusern. Ihre Eltern waren peinlichst berührt, dass ihre Sprösslinge so vorsätzlich die Gesetze gebrochen hatten. Sie holten teure Anwälte, die im Nu mit der Staatsanwaltschaft aushandelten, dass man die Anklage fallen lassen würde, wenn Namen genannt würden. Nur Katz’ Eltern verhandelten nicht. Sie konnten es sich nicht leisten und fanden es eigentlich auch nicht in Ordnung. Außerdem musste jemand den Kopf hinhalten – man kann nicht alle Schuldigen davonkommen lassen, meine Güte, was wäre denn das für ein Strafrechtssystem? –, man musste sich auf einen Sündenbock einigen, und die Wahl fiel einstimmig auf Katz. Er wurde des schweren Diebstahls angeklagt, eines Verbrechens, auf das eine Strafe von mehr als einem Jahr stand, und zwei Jahre in eine Besserungsanstalt gesteckt. Wir sahen ihn erst im College wieder.

Ich kam mit knapper Not durch die Highschool. Ich brüstete mich sogar stolz damit, dass ich in allen drei Jahren die meisten Fehlzeiten hatte und mich in der elften Klasse sogar dadurch auszeichnete, dass ich häufiger fehlte als ein Junge mit einer tödlichen Krankheit, wie mir Mrs. Smolting, meine Tutorin und Berufsberaterin, mit unermüdlich warnender Stimme versicherte. Mrs. Smolting hasste mich mit einer Inbrunst, die über »flammend« weit hinausging.

»Also, ehrlich, William«, sagte sie mit dem Ausdruck unverhohlener Verachtung eines Tages, nachdem wir uns durch eine lange Liste möglicher Berufe, unter anderem Staubsaugerreparateur und ambulanter Verkäufer, gearbeitet und zu ihrer absoluten Genugtuung festgestellt hatten, dass es mir für ausnahmslos alle an Rückgrat, den erforderlichen Schulnoten, der intellektuellen Gedankenstrenge und den elementarsten Fähigkeiten zur Körperpflege mangelte. »Augenscheinlich bist du nicht qualifiziert, überhaupt etwas zu machen.«

»Na, dann muss ich wohl Highschool-Berufsberater werden!« , witzelte ich leichthin, doch leider kam es bei Mrs. Smolting nicht so gut an. Sie führte mich ab ins Amtszimmer des Direktors – mein zweiter Besuch in einem Halbjahr! – und brachte eine offizielle Beschwerde gegen mich vor.

Ich musste einen zutiefst unterwürfigen Entschuldigungsbrief schreiben und meine überbordende Wertschätzung für Mrs. Smolting und ihren hochqualifizierten, fürsorglichen Beruf bekunden, ehe ich mit dem letzten Jahr weitermachen durfte. Und da ging es wirklich um was, denn zu der Zeit, im Jahre 1968, war das Einzige, was zwischen den eigenen Weichteilen und einer Kugel des Vietcong stand, das US-amerikanische Schulsystem, weil es einem automatisch Aufschub vor der Einberufung gewährte. 1968 war ein Viertel der jungen Männer in den Vereinigten Staaten in den Streitkräften. Fast der gesamte Rest war in der Schule, im Gefängnis oder George W. Bush. Für die meisten Jungs war die Schule die einzige realistische Möglichkeit, dem Militärdienst zu entgehen.

Mit einer seiner letzten, aber auch gefeiertsten Amtshandlungen verwandelte Thunderbolt Kid Mrs. Smolting in einen kleinen, harten verkohlten Klumpen der Sorte, die Leuten in der Eisenverhüttungsindustrie als Schlacke bekannt ist. Dann gab er seinen sorgsam abgefassten Entschuldigungsbrief ab, setzte sich ein paar Monate immer mal wieder auf den Hosenboden und machte den Abschluss unauffällig am unteren Ende seiner Klasse.

Im folgenden Herbst immatrikulierte er sich an der Drake University in Des Moines. Doch nach ungefähr einem Jahr halbherziger Bemühungen dort ging er nach Europa, ließ sich in England nieder – und danach ward kaum wieder etwas von ihm gehört.