Geburt eines Superhelden

East Hampton, Conn. (AP) – Die Suche nach einem als ertrunken gemeldeten Opfer im Pocotopaugsee am Dienstag wurde abgebrochen, als man merkte, dass einer der Freiwilligen, die bei der Suche halfen, Robert Hausman, 23, aus East Hampton, die gesuchte Person war.

Des Moines Register, 20. September 1957

Zu allen Gerichten, die meine Mutter während meiner gesamten Kindheit und Jugend (und bestimmt auch noch lange danach) zubereitete, häufte sie stets einen großen Klacks Hüttenkäse auf die Teller. Offenbar fand sie es wichtig, bei jeder Mahlzeit etwas Geronnenes, eher Dünnflüssiges aufzutischen. Ich allerdings würde untertreiben, wenn ich sagte, ich möge keinen Hüttenkäse. Ich finde, Hüttenkäse sieht aus wie etwas, das man ausspuckt, nicht wie etwas, was man zu sich nimmt. Und das war natürlich mein Problem mit diesem Nahrungsmittel.

Ich hatte einen entfernten Onkel namens Dee, der, wenn ich es jetzt recht bedenke, vielleicht gar kein Onkel war, sondern nur ein Fremder, der bei großen Familientreffen auftauchte. Jedenfalls hatte er durch eine Verletzung in seiner Jugend oder einen Operationsfehler oder aus sonst einem Grund seinen Kehlkopf verloren und ein bleibendes Loch in der Kehle. Also, eigentlich weiß ich nicht, warum er ein Loch im Hals hatte. Er hatte es eben. In den Fünfzigern hatten eine Menge Menschen auf dem Lande in Iowa interessante körperliche Besonderheiten – Holzbeine, Armstümpfe, auffallend eingedellte Köpfe, Hände ohne Finger, Münder ohne Zungen, Augenhöhlen ohne Augen, meterlange Narben, die manchmal in den einen Ärmel hineinliefen und aus dem anderen wieder herauskamen. Weiß der Himmel, was die Leute damals alles so anstellten, aber dass ihnen so manches Malheur passierte, ist sicher.

Onkel Dee jedenfalls hatte ein Loch im Hals, das er nur mit einem quadratischen Stück Baumwollgaze bedeckte. Die Gaze ging oft ab, vor allem, wenn Dee sich – wie eigentlich stets – leidenschaftlich über etwas erregte, und dann hing sie entweder lose herunter oder fiel ganz ab. In beiden Fällen konnte man das Loch sehen, pechschwarz und faszinierend und ungefähr so groß wie ein Vierteldollar. Dee redete durch das Loch in seinem Hals – das heißt, er rülpste so etwas wie Worte hindurch. Alle waren der Meinung, dass er es sehr gut konnte – an Lautstärke und Stetigkeit des Ausstoßes war er ein wahres Wunder; viele erinnerte er an einen mit Volldampf laufenden Außenbordmotor. In Wirklichkeit aber hatte keiner die leiseste Ahnung, worüber er sprach, was bedauerlich war, da Dee fuchsteufelsmitteilsam war. Begeistert rülpste er vor sich hin, während die Leute, die neben ihm standen (fast immer Neulinge im Familienkreis, muss man sagen), sein Loch in der Kehle tapfer, aber unsicher beobachteten. Von Zeit zu Zeit sagten sie »Ach, wirklich?« und »Na, so was«, nickten ein paarmal ernst und nachdenklich und sagten dann: »Hm, ich glaube, ich hole mir noch einen Schluck Limonade.« Mit diesen Worten schlenderten sie davon und Dee rülpste wütend hinter ihnen her.

All das war nicht schlimm – oder nicht besonders schlimm –, solange Onkel Dee nicht aß. Wenn er aß, wollte man sich eigentlich nicht einmal im selben Land wie er aufhalten, denn er redete sozusagen aus voller Kehle. Alles, was er aß, kam in einem feinen Sprühregen aus dem Loch in seinem Hals. Es war, als speise man mit einem Miniaturreißwolf oder vielleicht einer sehr kleinen Schneefräse. Ich habe erlebt, wie friedliche, erwachsene Menschen, gute Christenmenschen, liebende Schwestern, Söhne und Väter und bei einer denkwürdigen Gelegenheit sogar zwei protestantische Pfarrer aus Nachbargemeinden, schweigend und ingrimmig lang anhaltende Kämpfe ausfochten, um einen Stuhl zu bekommen, der es ihnen ersparte, beim Mittagessen neben oder, schlimmer, gegenüber von Dee zu sitzen.

Eigentümlich bei Dees Gebrechen war (und es fesselte meine Aufmerksamkeit ganz besonders), dass, einerlei, was er sich oben in den Mund steckte – Schokoladensahnetorte, paniertes Schnitzel, gebackene Bohnen, Spinat, Steckrüben, Wackelpeter –, dass daraus Hüttenkäse geworden war, wenn es durch das Loch in seinem Hals spritzte. Ich weiß nicht, wie, aber es war so.

Ja, und das war natürlich genau der Grund, warum ich Hüttenkäse nicht abkonnte. Was meine Mutter nie begriffen hat. Doch sie war ja hinsichtlich der meisten Dinge ohnehin überwältigend, liebenswürdig vergesslich. Wir machten uns oft einen Spaß daraus, sie aufzufordern, unsere Geburtsdaten zu nennen, oder wenn das zu anspruchsvoll war, die Jahreszeiten. Man konnte sich auch nicht darauf verlassen, dass sie unseren zweiten Vornamen kannte. Im Supermarkt erreichte sie oft die Kasse und entdeckte, dass sie sich an einer nicht mehr zu eruierenden Stelle den Einkaufswagen von jemand anderem angeeignet hatte und nun im Besitz von Waren war – ganzen Ananas, Zäpfchen, Tütenfutter für einen sehr großen Hund –, die sie weder kaufen noch haben wollte. Sie wusste selten genau, welche Kleider zu wem gehörten. Und hatte nicht die leiseste Idee, was wir gern aßen.

»Mom«, sagte ich jeden Abend und legte eine Scheibe Brot auf den ärgerlichen Berg auf meinem Teller (eigentlich so, wie man ein Straßenverkehrsopfer mit einer Decke zudeckt), »du weißt doch, dass ich nichts so hasse wie Hüttenkäse.«

»Ach ja, Liebling?«, sagte sie verständnisvoll, aber perplex. »Warum?«

»Er sieht aus wie das Zeugs, das aus Onkel Dees Hals kommt.«

Alle Anwesenden, einschließlich meines Vaters, nickten ernst.

»Na, dann iss nur ein bisschen und lass das, was du nicht magst, auf dem Teller.«

»Ich mag gar nichts davon, Mom, und nicht etwa einen Teil davon ja und den anderen nicht. Und Mom, diese Unterhaltung führen wir jeden Abend.«

»Ich wette, du hast nicht einmal probiert.«

»Ich habe auch noch nie Taubendreck probiert. Ich habe noch nie Ohrenschmalz probiert. Manche Sachen muss man nicht probieren. Auch darüber reden wir jeden Abend.«

Erneut feierlich ernstes Nicken ringsum.

»Also, ich hatte ja keine Ahnung, dass du keinen Hüttenkäse magst«, sagte meine Mutter zum Schluss höchst erstaunt und am nächsten Abend lag der Hüttenkäse wieder auf dem Teller.

Ganz gelegentlich einmal machte sich ihre Vergesslichkeit auf doch eher heiklem Terrain bemerkbar, besonders wenn sie unter Zeitdruck stand. Ich erinnere mich an einen besonders hektischen, chaotischen Morgen, als ich noch ziemlich klein war – jedenfalls so klein, dass ich meist vertrauensselig und immer dumm war – und sie mich in den Caprihosen meiner Schwester zur Schule schickte. Sie waren leuchtend lindgrün, sehr eng, hatten unten kleine Schlitze und reichten mir ungefähr drei Viertel über die Waden. Verwirrt, ungläubig starrte ich mich im Spiegel hinten im Flur an. Ich sah aus wie Barbara Stanwyck in Frau ohne Gewissen.

»Hier stimmt was nicht, Mom«, sagte ich. »Das sind Bettys alte Caprihosen, oder nicht?«

»Nein, Süßer«, beruhigte meine Mutter mich. »Es sind Piraten hosen. Sie sind sehr modern. Ich glaube, Kookie Byrnes trägt sie in 77 Sunset Strip.«

Kookie Byrnes, der stets superfrisierte Star in der beliebten wöchentlichen Fernsehserie, war einer meiner Helden, ja, der meisten Leute, die interessante Frisuren mochten, und es stimmte, dass er oft liebenswert seltsame Dinge tat. Deshalb hieß er ja Kookie: ganz schön durchgeknallt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte.

»Das glaube ich nicht, Mom. Das sind nämlich Mädchenhosen.«

»Doch, Süßer.«

»Schwörst du das bei Gott?«

»Hmm«, sagte sie zerstreut. »Guck es dir diese Woche an. Ich bin überzeugt, er trägt solche.«

»Aber schwörst du es bei Gott?«

»Hmmm«, sagte sie noch einmal.

Ich trug also die Hosen zur Schule, und das Gelächter war meilenweit zu hören. Und zwar fast den ganzen Tag. Die Rektorin, Mrs. Unnatürlich Enormer Busen, die normalerweise den Hintern nicht mal hochkriegte, wenn der Stuhl in Flammen stand, kam extra vorbei, um mich anzuschauen, und sie lachte so laut, dass ihr ein Knopf an der Bluse abplatzte.

Kookie Byrnes hat natürlich nie etwas auch nur entfernt Ähnliches wie Caprihosen getragen. Nach der Schule fragte ich meine Schwester. »Machst du Witze?«, sagte sie. »Kookie ist doch nicht schwul.«

Man konnte meiner Mutter ihre Vergesslichkeit unmöglich lange vorwerfen, so offensichtlich und hoffnungslos pathologisch war sie, eine Laune ihrer Natur. Da hätten wir uns auch über sie ärgern können, weil sie eine Vorliebe für Tupfen und zweifarbige Schuhe hatte. So war sie eben. Außerdem machte sie es auf tausenderlei Weise wett – sie war liebevoll und freundlich, geduldig und großzügig, entschuldigte sich sofort und aufrichtig für alles, was sie falsch gemacht hatte, und wollte es sofort wiedergutmachen. Alle Welt liebte meine Mutter heiß und innig. Boshaftigkeit und Argwohn waren ihr vollkommen fremd. Sie wurde nie laut oder schlug einem eine Bitte ab, sagte nie ein böses Wort gegen jemanden. Sie mochte alle ihre Mitmenschen. Ihr Leben lang schmierte sie Butterbrote. Sie wollte, dass alle glücklich waren. Und sie ging fast jede Woche mit mir zum Essen und ins Kino. Das war das, was wir beide gemeinsam taten.

Da mein Vater wegen seiner Arbeit an fast allen Wochenenden weg war, sagte meine Mutter praktisch so sicher wie das Amen in der Kirche jeden Freitag zu mir: »Was hältst du davon, wenn wir heute Abend bei Bishop’s essen und uns danach einen Film ansehen?«, als sei das ein seltenes Vergnügen. Dabei gönnten wir es uns in Wirklichkeit regelmäßig.

Wenn freitags die Schule aus war, lief ich schnell nach Hause, warf meine Bücher auf den Küchentisch, schnappte mir eine Handvoll Kekse und begab mich ins Stadtzentrum. Manchmal nahm ich einen Bus, doch häufiger sparte ich das Geld und ging zu Fuß. Es waren nur ein paar Kilometer, die von Anfang bis Ende unterhaltsam und angenehm waren, wenn ich über die Grand Avenue lief (über die die Busse nicht fuhren; sie waren auf die Ingersoll verbannt – den Lieferanteneingang in der Welt der Straßen). Ich mochte die Grand sehr. Damals war sie von der Innenstadt bis zu den westlichen Vororten von turmhohen, ineinander verschlungenen Ulmen gesäumt, den absolut schönsten Straßenbäumen und großzügigen Spendern goldender Blätter, durch die man im Herbst wunderbar schlurfen konnte. Mehr noch, die Grand hatte eine Atmosphäre, wie es sich für eine Straße gehört. Ihre Bürogebäude und Mietshäuser waren dicht an die Bürgersteige gebaut, was der Straße etwas Nachbarschaftliches verlieh, und es standen immer noch die meisten der alten Privathäuser – die prächtigsten Villen, fast alle mit Türmchen und Erkern und Veranden wie Schiffsdecks –, obwohl diese mittlerweile überwiegend als Büros, Bestattungsunternehmen und dergleichen eine neue Verwendung gefunden hatten. In wohlüberlegten Abständen waren einige noblere öffentliche und kommerzielle Gebäude an der Grand verteilt worden: Granitkirchen, ein katholisches Mädchengymnasium, das majestätische Commodore Hotel (mit markisenüberdachtem Gang zur Straße – ein willkommener Hauch von Manhattan), ein gespenstisches Waisenhaus, wo niemals Kinder spielten oder am Fenster standen, sowie die offizielle Residenz des Gouverneurs, eine bescheidene Villa mit einer weißen Fahnenstange und der Flagge von Iowa. Alle hatten schöne Proportionen, standen an der richtigen Stelle und wirkten sorgfältig gepflegt und proper. Die Straße war perfekt.

Dort, wo sie keine Wohnstraße mehr war und in die Innenstadt führte, bei dem massigen Firmengebäude von Meredith Publishing (Sitz von Better Homes and Gardens), machte die Grand jäh eine scharfe Kurve nach links, als erinnere sie sich plötzlich einer wichtigen Verabredung. Ursprünglich sollte sie von dieser Stelle aus durchs Stadtzentrum führen, wie eine Art Champs Elysées des Mittleren Westens auf die Treppe des Parlamentsgebäudes zu. Man sollte, wenn man über die Grand Avenue ging, vor sich, exakt in der Mitte, das mit einer goldenen Kuppel versehene, prächtige Capitol erblicken (und es ist wirklich ein tolles Gebäude, eines der schönsten im Lande).

Doch als die Straße irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt wurde, regnete es eines Nachts ganz fürchterlich, und die Stangen der Vermesser verrutschten – jedenfalls hat man uns das immer erzählt –, und die Straße wich vom korrekten Verlauf ab, so dass das Capitol seltsam seitlich von der Mitte liegt und heute aussieht, als sei es erwischt worden, als es gerade weglaufen wollte. Eine Besonderheit, die manche Leute wunderbar finden und andere lieber nicht erwähnen. Ich jedenfalls wurde es nicht müde, vom Westen her in die Stadt zu schlendern und einen Anblick zu genießen, der so herrlich nicht ganz korrekt war, so reizend daneben. Und ich überlegte dabei stets, wie ganze Trupps von Männern eine wichtige Straße bauen konnten, ohne offensichtlich einmal aufzuschauen und sich zu vergewissern, ob sie die vorgesehene Richtung beibehielten.

Die ersten Straßen der Innenstadt von Des Moines machten einen leicht, aber nicht unangenehm schäbigen Eindruck. Hier gab es dunkle Bars, kleine Hotels mit zweifelhaftem Ruf, schmuddelige Büros und Läden, die komische Sachen verkauften wie Gummistempel und Bruchbänder. Ich mochte die Gegend sehr. Es bestand immer die Chance, dass man aus einem höher gelegenen Fenster einen bitterbösen Streit hörte und sich der Hoffnung hingeben konnte, dass es zu einer Schießerei kommen und, wie in den besseren Hollywoodfilmen, jemand aus dem Fenster auf eine Markise fallen oder zumindest, die Hand auf der blutigen Brust, aus einer Tür taumeln und auf der Straße kollabieren würde.

Danach wurde die Innenstadt aber recht schnell respektabler, das Niveau hob sich, und sie glich mehr einem echten Stadtzentrum. Das pochende Herz der Metropole war zwar eher bescheiden in der Ausdehnung – nur drei, vier Straßen breit und vier oder fünf lang –, aber die hohen Backsteingebäude standen dicht an dicht, und es wimmelte vor Menschen und Leben. Die Luft war schmuddelig und bläulich. Die Menschen liefen mit schnelleren und weiter ausholenden Schritten. Man hatte das Gefühl, in einer richtigen Großstadt zu sein.

Wenn ich die Innenstadt erreichte, befolgte ich stets das gleiche Ritual. Zuerst ging ich zu Pinky’s, einem Scherzartikelladen im Banker’s-Trust-Gebäude, mit einem riesigen Sortiment an staubigen Juxsachen, die nie jemand kaufte – Plastikeiswürfel mit einer Fliege drin, klappernde Zähne, Gummischeißhaufen für alle Gelegenheiten. Pinky’s existierte nur zu dem Zweck, dass Seeleute, Wanderarbeiter und kleine Jungs etwas hatten, wo sie hingehen konnten, wenn sie in der Innenstadt nicht wussten, wohin mit sich. Ich habe keine Ahnung, wie sie es schafften, sich über Wasser zu halten. Ich kann nur vermuten, dass man in den 1950ern nicht viel verkaufen musste, um solvent zu bleiben.3

Wenn ich mir bei Pinky’s alles angeschaut hatte, machte ich ein-, zweimal die Runde im Zwischenstock bei Frankel’s und schaute dann, ob es in der Buchabteilung bei Younkers neue Hardy-Boys-Bücher gab. Normalerweise kehrte ich danach am Erfrischungsstand bei Woolworth’s ein und gönnte mir einen der berühmten Green Rivers, ein erfrischendes Gebräu aus dickflüssiger grüner Brause (der Schuljungenaperitif der fünfziger Jahre), und zum Schluss lief ich dann zum R&T (für den Register und die Tribune) an der Ecke Eighth und Locust. Dort nahm ich mir stets eine Minute Zeit, um durch die großen, auf Straßenhöhe an dem Gebäude entlanglaufenden Fenstern einen Blick in die Druckerei zu werfen – potentiell ein hervorragender Ort, an dem man Zeuge einer Verstümmelung werden konnte, dachte ich immer –, und ging anschließend durch die schicke Drehtür ins Foyer des Register, wo ich mich ein paar respektvolle Minuten lang mit dem großen, langsam sich drehenden Globus beschäftigte, der in einem Nachbarraum hinter Glas stand (stets interessant warm, wenn man daranfasste) .

Der Register war stolz auf diesen Globus. Wenn ich mich recht erinnere, war es einer der größten Globen derWelt. Offenbar sind große Globen nicht leicht herzustellen. Der hier war mindestens doppelt so groß wie ich und wunderschön gearbeitet und bemalt. Er war im wissenschaftlich korrekten Winkel auf die Achse gestellt und bewegte sich im Tempo der Erde, vollendete also alle 24 Stunden eine Umdrehung. Kurzum, er war großartig, phänomenal, das feinste technische Wunderwerk in Des Moines außer den radioaktiven Toilettensitzen in Bishop’s Cafeteria, die natürlich eine Klasse für sich waren. Weil der Globus so groß und stattlich und real war, hatte man sehr das Gefühl, als schaue man die echte Erde an, und ich wanderte darum herum und stellte mir vor, ich sei Gott. Selbst wenn ich heute an die Staaten der Erde denke, sehe ich sie mit den Namen vor mir, die sie auf der großen Kugel trugen – Tanganjika, Rhodesien, Ost- und Westdeutschland, die Freundschaftsinseln. Der Globus hatte sicher auch noch andere Fans außer mir, doch ich habe nie jemanden daran vorübergehen gesehen, der ihn auch nur eines Blickes gewürdigt hätte.

Exakt um 17.30 Uhr fuhr ich mit einem Lift hinauf in die Nachrichtenredaktion im dritten Stock – einer derart prototypischen Nachrichtenredaktion, dass sie sogar eine Schwingtür hatte, durch die man mit keckem Schwung hereinstürmen konnte wie Rosalind Russell in Sein Mädchen für besondere Fälle. Danach lief ich durch die Sportredaktion (mit einem jovialen »Hallo« für die Jungs dort – schließlich waren sie die Kollegen meines Vaters), an den ratternden Nachrichtentickern vorbei und meldete mich dann bei meiner Mutter an ihrem Schreibtisch in der direkt daran anschließenden Frauenredaktion. Ich sehe meine Mutter immer noch genau vor mir, wie sie, mit ein wenig verrutschter Frisur, an einem grauen Metallschreibtisch sitzt und auf ihre Schreibmaschine einhämmert, eine altehrwürdige Smith Corona. Ich gäbe alles – wirklich fast alles! –, wenn ich noch einmal durch die Schwingtür gehen, die Jungs in der Sportredaktion und dahinter meine liebe alte Mom an ihrem Schreibtisch dahertippen sehen könnte.

Von meiner Ankunft war sie immer gleichermaßen erfreut und überrascht. »Nanu, Billy, hallo! Meine Güte, ist Freitag?«, sagte sie, als hätten wir uns seit Wochen nicht gesehen.

»Ja, Mom.«

»Na, was hältst du davon, wenn wir erst zu Bishop’s und dann ins Kino gehen?«

»Das wär toll.«

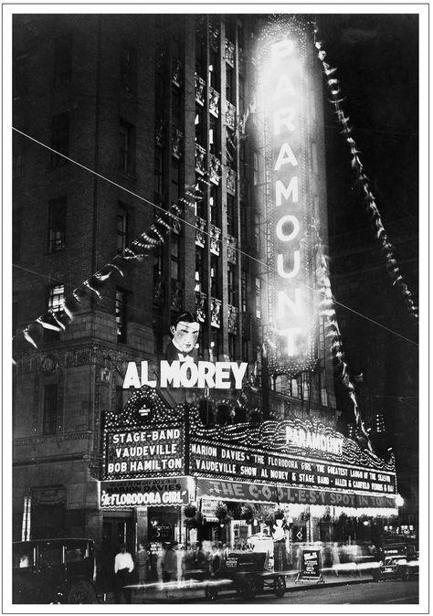

Wir speisten also ruhig und zufrieden bei Bishop’s und schlenderten danach zu einem der drei großen, altehrwürdigen Filmpaläste in der Innenstadt – dem Paramount, dem Des Moines oder dem RKO-Orpheum –, riesigen, gespenstisch beleuchteten Krypten, aufwändig in einem Stil dekoriert, der an die Blütezeit des alten Ägypten erinnerte. Im Paramount und im Des Moines fanden jeweils 1600 Menschen Platz, im Orpheum kaum weniger, doch Ende der 1950er waren selten mehr als 30 oder 40 bei einer Vorstellung. Es gab nie (und wird es auch nie wieder geben) einen schöneren Ort, um einen Freitagabend zu verbringen. Mit einem Bottich Butterpopcorn saß man in Tausenden Kubikmetern Dunkelheit vor einer Leinwand, die so riesig war, dass man die Titel von Büchern in Bücherschränken, die Daten auf Kalendern und die Nummernschilder vorbeifahrender Autos lesen konnte. Es war magisch.

Die Filme der Fünfziger waren von unerreichter Qualität. The Brain That Wouldn’t Die; Blob, Schrecken ohne Namen; The Man from Planet X; Fliegende Untertassen greifen an; Zombies of the Stratosphere; Der Koloss; Die Dämonischen oder Die Unglaubliche Geschichte des Mr. C – womit nur ein paar der genialen Schöpfungen dieses grenzenlos einfallsreichen Jahrzehnts genannt wären. Aber ach, meine Mutter und ich gingen in diese Filme natürlich nie. Wir sahen stattdessen Melodramen, in denen im Allgemeinen Mimen aus den unteren bis mittleren Chargen des Staraufgebots die Hauptrollen spielten – Richard Conte, Lizabeth Scott, Lana Turner, Dan Duryea, Jeff Chandler. Ich selbst verstand den Reiz dieser Filme nicht. Es war alles nur endloses Geschwafel in dieser düster ernsten, vorwurfsvollen Art, die die Leute in den Filmen der Fünfziger an sich hatten. Sie drehten sich zum Beispiel beim Sprechen fast immer weg, so dass sie aus unerfindlichen Gründen mit einem Bücherschrank oder einer Bodenlampe zu kommunizieren schienen, nicht aber mit der Person, die hinter ihnen stand. Irgendwann dann schwoll die Musik an, und eine der Figuren erzählte der anderen (mittels der Gardinen), dass sie das alles nicht mehr aushalte und gehen werde.

»Ich auch!«, witzelte ich freundlich in Richtung meiner Mutter und schlenderte zwecks Szenenwechsels in die Männertoilette. Die Männertoiletten in den Kinos im Stadtzentrum waren riesig, beruhigend hell und hatten einfach Klasse. Gute Spiegel von der Decke bis zum Boden, vor denen man üben konnte, wie ein Pistolenheld zu ziehen, und etliche Automaten – Kammautomaten, Kondomautomaten –, in die man fast mit dem Arm reinkam. Die lange Reihe Klozellen war durch Wände voneinander getrennt, bei denen man die Füße von Leuten in den Nachbarzellen sehen konnte, deren Zweck ich aber nie begriffen habe, ja, auch heute noch nicht begreife. Mir fällt ums Verrecken keine Situation ein, in der es für irgendjemanden von Vorteil ist, die Füße des Nachbarn zu sehen. Zum Zeichen, dass ich da gewesen war, ging ich stets in die Zelle am linken äußeren Ende und versperrte die Tür, kroch dann unter den Trennwänden in die nächste Zelle, verschloss die und so weiter, bis ich alle verriegelt hatte. Es vermittelte mir immer das seltsame Gefühl, etwas geleistet zu haben.

Weiß der Henker, durch was ich alles gekrochen bin, um dieses kleine Kunststück zu vollbringen, aber damals war ich enorm dumm. Ich meine wirklich ganz enorm. Als ich ungefähr sechs war, das weiß ich noch, beschäftigte ich mich fast einen ganzen Film lang damit, irgendwelches interessant süß riechende Zeugs von der Unterseite meines Sitzes zu zupfen, und dachte, es sei Teil des zur Herstellung des Sitzes verwendeten Materials, bis ich plötzlich kapierte, dass es Kaugummi war, das vorher dort Sitzende hingeklebt hatten.

Mir war ungefähr zwei Jahre übel, wenn ich daran dachte, welch grotesker, unhygienischer Aktivität ich mich hingegeben und danach mit den Fingern, mit denen ich von anderen Leuten Ausgekautes berührt hatte, buttertriefendes Popcorn und eine große Tüte Chuckles gegessen hatte. Ich hatte diese Finger sogar – igittigitt! – abgeleckt und emsig eimerweise syphilitische Tröpfchen und wer weiß was enthaltende Spucke von ihren ausgespienen Wrigley’s und Juicy Fruits in meinen gesunden Mund und meinen rosig-glatten Verdauungstrakt befördert. Es war nur eine Frage der Zeit – höchstens Stunden –, und dann würde ich nuschelnd ins Delirium fallen und langsam unter fiebrigen Todesqualen dahinscheiden.

Nach dem Film gingen wir immer noch ein Stück Kuchen essen im Toddle House, einem urgemütlichen, winzigen, verqualmten Diner in der Grand Avenue mit schlechtgelauntem Personal und tanzenden Feuern, in die das Fett nur so spritzte. Das Toddle House war kaum mehr als eine Backsteinhütte mit einem einzigen Tresen und ein paar Drehbarhockern, aber nie hat es auf engem Raum derart himmlische Speisen gegeben oder solch köstliche Wärme an einem kalten Abend. Die Pies – die Kruste blättrig, die Füllung cremig und die Stücke immer großzügig zugeschnitten – waren das Paradies auf einem Teller. Normalerweise war das der Höhepunkt des Abends, doch nach dem Kaugummidesaster war ich zerstreut und untröstlich. Ich fühlte mich beschmutzt und zum Sterben verurteilt. Und hätte mir nicht träumen lassen, dass mir noch Schlimmeres bevorstand. Aber so war es. Als ich am Tresen saß und gedankenverloren in meiner Banana-Cream-Pie mit Vanillepudding und Schlagsahne herumstocherte, vor Mitleid mit mir selbst und meinem Verdauungstrakt verging und Wasser aus meinem Glas trank, merkte ich auf einmal, dass der neben mir sitzende alte Mann ebenfalls daraus getrunken hatte. Er war über 200 Jahre alt und aus den Mundwinkeln troff ihm grauer Sabber. In dem Wasser im Glas schwebten kleine, weiße zerkaute Stückchen.

»Arrg, arrg, arrg«, krächzte ich mit insgeheimem Entsetzen und fasste mir mit beiden Händen an die Kehle. Meine Gabel fiel geräuschvoll zu Boden.

»Na, sag, hab ich von deinem Wasser getrunken?«, fragte der alte Mann fröhlich.

»Ja!« Mir blieb die Luft weg, und ich starrte fassungslos auf seinen Teller. »Und Sie haben … pochierte Eier gegessen!«

Pochierte Eier waren das zweite Essen, das man wirklich nie mit einem zu wenig gewaschenen alten Mann teilen sollte, es wurde lediglich übertroffen von Hüttenkäse – aber nur knapp. Als dünnflüssiges Abfallprodukt beim Essen waren beide praktisch ununterscheidbar. »O arrg, arrg, arrg!«, schrie ich und machte über meinem Teller Geräusche wie eine Katze, die sich abmüht, einen Haarklumpen hervorzuwürgen.

»Na, dann will ich hoffen, dass du keine Läuse hast!«, sagte er, klopfte mir jovial auf den Rücken und stand auf, um zu zahlen.

Fassungslos starrte ich hinter ihm her. Er beglich seine Rechnung, legte sich einen Zahnstocher auf die Zunge und schlenderte o-beinig zu seinem Pick-up.

Er kam nie an. Als er den Arm ausstreckte, um die Tür zu öffnen, flogen aus meinen wild aufgerissenen Augen elektrische Blitze und glitten über seinen Körper. Einen Moment glühte er, dann verschmolz er zu einem kurzen, stummen, schrecklichen Grinsen des Todes und war weg.

Es war der Entstehungsmoment der ThunderVision™. Für Schwachköpfe war die Welt soeben gefährlich geworden.

Es gibt viele Versionen der Geschichte, wie Thunderbolt Kid seine fantastischen Kräfte erlangte – so viele, dass ich es selbst nicht mehr genau weiß. Doch ich glaube, die ersten Hinweise, dass ich nicht vom Planeten Erde stammte, sondern von irgendwo anders her (dem Planeten Electro in der Galaxie Zizz, erfuhr ich später), entnahm ich den Unterhaltungen meiner Eltern. Einen Großteil meiner Kindheit verbrachte ich damit, ihnen bei ihren Plaudereien zuzuhören – na, eigentlich, sie zu überwachen. Sie führten ungeheuer lange Gespräche, die stets am Rande kurios fröhlicher Geistesgestörtheit entlangzutanzen schienen. Ich erinnere mich, dass mein Vater eines Tages einmal ganz aufgeregt mit einem Zettel hereinkam, auf dem ein Wort stand.

»Was ist das für ein Wort?«, sagte er zu meiner Mutter. Das Wort war »Chaiselongue«.

»Schäis laundsch«, sagte sie und sprach es wie alle Menschen in Iowa, wahrscheinlich wie alle Amerikaner, aus. Damals war eine Chaiselongue ausschließlich eine in Mode gekommene verstellbare Gartenliege. Dazu gehörte ein Polster, das man abends mit reinnahm, wenn man dachte, jemand anderer werde es klauen. Über unser Polster galoppierten vier Pferde mit einer Kutsche. Das brauchten wir abends nicht mit reinzunehmen.

»Schau’s dir noch mal an«, sagte mein Vater.

»Schäis laundsch«, wiederholte meine Mutter, die sich nicht einschüchtern ließ.

»Nein«, sagte er, »schau dir den zweiten Teil des Wortes an. Ganz genau.«

Sie schaute genau hin. »O«, sagte sie und kapierte. Dann versuchte sie es noch einmal. »Schäis lon-guäy.«

»Nein, es heißt nur ›long‹«, sagte mein Vater freundlich, versah es aber mit einem gallischen Schnurrlaut. »Schäis lohhhnggg«, wiederholte er. »Ist das nicht verrückt? Ich habe das Wort bestimmt hundertmal gesehen und nie gemerkt, dass es nicht ›laundsch‹ heißt.«

»Lonngg«, sagte meine Mutter, noch nicht ganz überzeugt. »Das wird ’ne Weile dauern, bis man sich daran gewöhnt hat.«

»Es ist französisch«, erklärte mein Vater.

»Ja, das wird’s wohl sein«, sagte meine Mutter. »Was es wohl bedeutet?«

»Keine Ahnung«, sagte mein Vater und schaute aus dem Fenster. »Ach, schau, da kommt Bob von der Arbeit nach Hause. Ich probier es mal an ihm aus.« Er schnappte sich Bob in der Einfahrt, und sie unterhielten sich staunend zehn Minuten lang. Die nächste Stunde sah man, wie mein Vater den Gang auf und ab und manchmal in die umliegenden Straßen lief und das Stück Papier den Nachbarn zeigte, und sie alle staunten und unterhielten sich angeregt darüber. Später kam Bob und fragte, ob er sich den Zettel borgen könne, um ihn seiner Frau zu zeigen.

Ungefähr um diese Zeit keimte in mir der erste Verdacht, dass ich nicht von diesem Planeten kam und dass diese Leute nicht meine leiblichen Eltern waren – es nicht sein konnten.

Dann stöberte ich eines Tages, als ich noch nicht ganz sechs Jahre alt war, auf der Suche nach etwas Scharfem oder Brennbarem, das ich bisher übersehen hatte, hier und dort im Keller herum und fand hinter der Heizung hängend einen selten schicken Wollpullover. Ich schlüpfte hinein. Er war mir viel zu groß und zu weit – die Ärmel berührten fast den Boden, wenn ich sie nicht immer wieder hochschob –, doch es war das hübscheste Stück Oberbekleidung, das ich je gesehen hatte. Es war aus schimmernder, wetterfester, geölter Baumwolle, tiefflaschengrün, extrem warm und schwer, ziemlich kratzig und ein wenig mottenlöchrig, aber immer noch ein außergewöhnliches Prachtexemplar. Auf dem Vorderteil prangte ein goldener, schon sehr verblasster Blitz aus satinartigem Stoff. Interessanterweise wusste niemand, woher der Pullover kam. Mein Vater meinte, es könne ein altes Fußball- oder Eishockeycollegetrikot von vor dem Ersten Weltkrieg sein. Aber wie es in unser Haus gelangt war, wusste er auch nicht. Vielleicht hatten es die Vorbesitzer dorthin gehängt und vergessen, als sie ausgezogen waren.

Doch ich wusste es besser. Es war ganz offensichtlich der Heilige Pullover von Zap, mir höchstpersönlich von King Volton vererbt, meinem verstorbenen leiblichen Vater, der mich im Erdjahr 1951 (Electrojahr 21000047002), kurz bevor unser spartanischer Planet mit der futuristischen Architektur spektakulär in eine Milliarde steinerner Trümmerstückchen explodierte, in einem silbernen Raumschiff zur Erde gebracht hatte. Damit ich die Electrokräfte und -glaubensgrundsätze bewahren konnte, hatte er mich in dieser harmlosen Familie in der Mitte der Vereinigten Staaten abgeladen und sie hypnotisiert, so dass sie nun glaubten, ich sei ein normaler Junge.

Und der Pullover war das entscheidende Kleidungsstück für meine Superkräfte. Er transformierte mich. Er verlieh mir kolossale Kraft, Muskelpakete, einen Röntgenblick, die Fähigkeit zu fliegen, mit dem Kopf nach unten an Zimmerdecken entlangzulaufen, mich im Nu unsichtbar zu machen, wie ein Cowboy Lasso zu werfen und Widersachern aus großer Entfernung die Waffe aus der Hand zu schießen, eine gute Stimme zum Singen am Lagerfeuer und ulkiges blauschwarzes Haar mit einer hochtoupierten Locke auf dem Haupt. Kurzum, der Pullover machte mich zu der Art Mensch, die Männer sein und mit denen Frauen zusammen sein wollen.

Zusätzlich zu dem Pullover bediente ich mich einer Auswahl an Ausrüstungsgegenständen aus meinem schon existierenden Fundus, die meine Kraft und glanzvolle Erscheinung weiter verstärkten: Zorro-Peitsche und -Degen, Sky-King-Halstuch und Halstuchring (mit verborgener Trillerpfeife), Pfeil und Bogen samt Köcher von Robin Hood, Roy Rogers’ reich bestickte Cowboyweste und juwelenbestückte Stiefel samt klimpernden Blechsporen, eine Batman-Taschenlampe mit Signalgeber (um Nachrichten an Wolken reflektieren zu lassen) und ein langes Jagdmesser aus Gummi. Am Gürtel trug ich eine klappernde Feldflasche aus Armeebeständen, aus der alles, was man hineintat, komisch nach Metall schmeckte; und mit dem Kompass und offiziellen Pfadfinder-Essbesteck, dem Vitt-L-Kit, hatte ich alle notwendigen Gerätschaften, die man brauchte, um in der Wildnis eine anständige Mahlzeit zuzubereiten und Wildkatzen, Grizzlybären oder pädophile Pfadfinderführer zu vertreiben.

Manchmal nahm ich auch einen Tornister mit, in dem sich ein kleiner Imbiss und zusätzliche Munition befanden, doch ich benutzte ihn nicht zu oft, weil er seltsamerweise immer nach Katzenurin roch und das freie Ausbreiten des roten Badetuchs behinderte, das ich mir zum Fliegen um den Hals band. Kurzzeitig zog ich mir auch Unterhosen über die Jeans wie Superman (eine Marotte beim Ankleiden, die man vergeblich zu ergründen suchte), doch das erzeugte im Kiddie Corral eine derartige Heiterkeit, dass ich es bald aufgab.

Auf den Kopf setzte ich mir je nach Jahreszeit einen grünen Filzcowboyhut oder eine Davy-Crockett-Waschbärenfellmütze beziehungsweise für die Tätigkeit in den Lüften einen von Johnny Unitas empfohlenen Footballhelm mit stabilem Plastikgesichtsschutz. Wenn ich alles trug, wog die Ausrüstung etwas über dreißig Kilo. Das heißt, ich trug sie eigentlich weniger, als dass ich sie mit mir herumschleppte. In voller Montur war ich Thunderbolt Kid (später Captain Thunderbolt); den Namen verlieh mir mein Vater in einem Moment der Bewunderung, als er kichernd ein Schwert, das sich verhakt hatte, losmachte, mich die fünf Holzstufen an unserer hinteren Veranda hochhob und mir damit vielleicht eine zehnminütige beschwerliche Kletterei ersparte.

Gott sei Dank musste ich nicht sehr mobil sein, denn meine Superkräfte dienten eigentlich nicht dazu, böse Menschen zu fangen oder Gutes für den gemeinen Mann zu tun, sondern ich benutzte meinen Röntgenblick in erster Linie, um unter die Kleider attraktiver Frauen zu schauen und Menschen, die meinem Glück im Wege standen, zu karbonisieren und eliminieren – Lehrer, Babysitter, alte Leute, die einen Kuss wollten. Alle damaligen Helden hatten ihre Spezialgebiete. Superman kämpfte für Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Way of Life. Roy Rogers jagte fast ausschließlich kommunistische Agenten, die sich verschworen, Gift ins Trinkwasser zu tun oder sonstwie den American Way of Life zu stören und zu attackieren. Zorro quälte aus unbekannten, doch offenbar guten Gründen einen tölpeligen Sergeant Garcia. Der Lone Ranger kämpfte für Recht und Gesetz in der Frühzeit des Wilden Westens. Ich brachte Schwachköpfe um. Tue ich immer noch.

Ich dachte immer viel über den Röntgenblick nach, weil ich nicht begriff, wie er funktionierte. Ich meine, wenn man damit durch die Kleidung von Leuten schauen konnte, sah man sicher auch durch ihre Haut und direkt in ihre Körper, Blutgefäße, pulsierenden Organe. Man sah, wie das Essen verdaut und durch die Darmschlingen geschoben wurde und vieles andere Ekelige, von dem man lieber nicht sprach. Selbst wenn man seine Röntgenstrahlen nur auf die rosige Epidermis richtete, würde jeder Körper, den man betrachtete, von unsichtbarer Unterwäsche zusammengedrückt und nicht in seinem reizvollen natürlichen Zustand sein. Die Brüste zum Beispiel würden sich seltsam eingeengt, hochgeschoben und in einen unsichtbaren BH eingekastelt präsentieren und nicht hübsch locker wippen. Zufriedenstellend war das nicht – oder jedenfalls beileibe nicht zufriedenstellend genug. Es war also notwendig, ThunderVision™ zu perfektionieren, eine Art Laserblick, der es mir ermöglichte, Unterwäsche verschwinden zu lassen. Dass man ThunderVision – ein Grad schärfer eingestellt und auf einen einzigen Punkt konzentriert – auch als machtvolle Waffe einsetzen konnte, um Leute, die einen ärgerten, zu vaporisieren, war ein erfreulicher, doch vollkommen zufällig zustande gekommener weiterer Vorteil.

Im Gegensatz zu Superman erklärte mir niemand die Grundlage meiner Kräfte. Ich musste mich selbst in die Superwelt einfinden und mir eigene Vorbilder suchen. Was nicht leicht war, denn die 1950er Jahre strotzten zwar vor Helden, aber ganz koscher war das alles nicht. Fast alle Heldenfiguren der Zeit waren komisch und einen Hauch verstörend. Die meisten lebten mit einem Mann zusammen, nur Roy Rogers nicht, der singende Cowboy. Der lebte mit einer Frau zusammen, Dale Evans, die sich aber kleidete wie ein Mann. Batman und Robin sahen fraglos aus, als gingen sie zu einem schwulen Karneval, und Superman war eigentlich um keinen Deut besser. Sehr verwirrend: Es gab sogar zwei Supermänner. Der Comic-Superman hatte bläuliches Haar, lachte nie und war sogar oft jähzornig. Der Fernsehsuperman war viel freundlicher und ein bisschen wabbelig um die Brüste und wurde sogar mit den Jahren schlappschwänziger und saumseliger.

Desgleichen wurde der Lone Ranger, von vornherein schon nicht der Typ, mit dem man in einem Zweimannzelt liegen wollte, noch komischer durch die Tatsache, dass er im Fernsehen von zwei verschiedenen Schauspielern dargestellt wurde – von 1948 bis 1951 und 1954 bis 1957 von Clayton Moore und in den Jahren dazwischen von John Hart. Da die einzelnen Folgen auf dem lokalen Fernsehsender aber willkürlich durcheinander wiederholt wurden, bekam man den Eindruck, dass der Lone Ranger nicht nur eine kleine Maske trug, von der sich keiner hinters Licht führen ließ, sondern auch noch von Zeit zu Zeit den Körper wechselte. »Ein feuriges Pferd, schnell wie das Licht, eine Staubwolke und ein kräftiges ›Hei-ho, Silver!‹«, den Spruch führte er beständig im Munde, obwohl der, einerlei, wie man ihn betrachtete, keinerlei Sinn ergab.

Roy Rogers, mein erstes wahres Idol, war in vieler Hinsicht am allerverwirrendsten. Zum einen war er seltsam anachronistisch. Er wohnte in einer Stadt im Westen, in Mineral City, einer ganz normal im 19. Jahrhundert angesiedelten Stadt. Es gab dort Holzbürgersteige und Pfosten zum Tiereanbinden, in den Häusern benutzte man Petroleumlampen, alle ritten auf Pferden und hatten sechsschüssige Revolver dabei, der Sheriff war angezogen wie ein Cowboy und trug einen Stern. Doch wenn die Leute in Dale’s Café Kaffee bestellten, wurde er ihnen in einer Glaskanne gebracht, die auf einer elektrischen Platte gestanden hatte. Hin und wieder tauchten sogar moderne Polizisten oder FBI-Leute in Autos oder auch Kleinflugzeugen auf, die flüchtige Kommunisten suchten, und wenn das passierte, weiß ich noch genau, dass ich dachte: »Hä, verdammte Kacke?«, oder was auch immer das Äquivalent im Sprachschatz eines Fünfjährigen war.

Außer bei Zorro – der wirklich wusste, wie er einen Degen zum Tanzen brachte – waren die Kämpfe immer kurz und unblutig; es musste nie jemand ins Krankenhaus gebracht werden, geschweige denn, dass er ins Koma fiel, umfänglich verwundet wurde oder das Zeitliche segnete. Meist sprang jemand von einem Felsbrocken auf jemanden, der auf einem Pferd vorbeiritt, und dann folgte ein ausgiebiger flotter Ringkampf. Zum Schluss standen die beiden Streithähne auf, und der Gute schlug den Bösen nieder. Roy und Dale trugen beide Knarren – alle trugen Knarren, auch Magnolia, ihre närrische schwarze Dienerin, und Pat Brady, der Koch –, brachten aber nie jemanden um. Sie schossen nur bösen Menschen die Pistolen aus der Hand und streckten sie dann mit einem Faustschlag nieder.

Denkwürdig an Roy Rogers war außerdem – und daran erinnere ich mich besonders deshalb, weil mein Vater immer eine Bemerkung dazu machte, wenn er zufällig durchs Zimmer ging –, dass im Abspann Roys Pferd Trigger vor seiner Gattin Dale Evans genannt wurde.

»Aber Trigger ist auch viel talentierter«, sagte mein Vater immer.

Woraufhin wir dann beide unisono riefen: »Und sieht besser aus!«

Meine Güte, was waren wir damals zufriedene Menschen.