Zeit der Aufregung

Studie zeigt, dass Aperitif dem Herzen nicht schadet

Philadelphia, Penn. (AP) – Zwei Cocktails vor dem Essen und ruhig auch noch ein dritter fügen Ihrem Herzen keinerlei Schaden zu. Ja, sie tun ihm vielleicht sogar gut. Zu diesem Schluss kam eine Forschungsgruppe am Lankenau Hospital in einer Studie, die teilweise von der Heart Association of Southeastern Pennsylvania finanziert wurde.

Des Moines Register, 12. August 1958

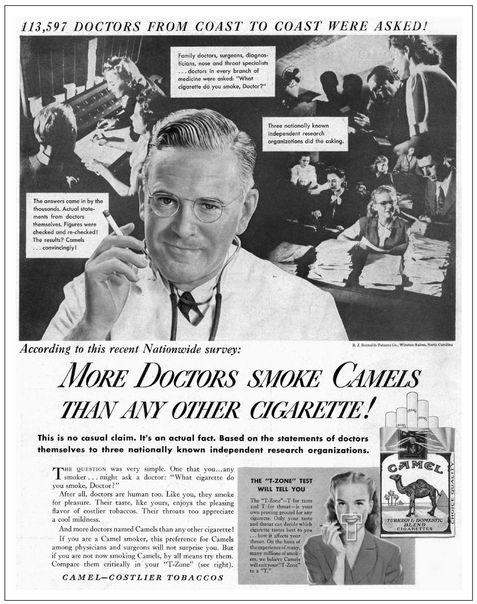

Ich weiß nicht, wie es den Leuten, die für die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts verantwortlich waren, gelang, eine Welt zu kreieren, in der im Grunde alles gut für einen war. Ein Schluck vor dem Essen? Je mehr, desto besser! Rauchen? Aber gewiss doch! Zigaretten machten einen sogar gesünder, weil sie laut der Werbung überreizte Nerven beruhigten und müde Geister munter machten. »Genau, was der Arzt verschreibt!«, steht in Anzeigen für L&M-Zigaretten, die sogar im Journal of the American Medical Association erschienen, denn dort wurde Zigarettenwerbung bis in die sechziger Jahre hinein gern genommen. Röntgenstrahlen waren so gutartig, dass man in Schuhgeschäften Geräte aufstellte, mit denen man die Fußgrößen maß, indem man die alles durchdringenden Strahlen durch die Sohlen und oben durch den Kopf wieder hinausschickte. Kein Partikelchen Gewebe desjenigen, der auf dem Ding stand, wurde nicht in magischen Schimmer getaucht. Was Wunder, dass man voll neuer Energie und bereit für ein neues Paar Keds war, wenn man wieder normalen Boden betrat.

Glücklicherweise waren wir unzerstörbar. Wir brauchten keine Sicherheitsgurte, Airbags, Rauchmelder, Trinkwasser in Flaschen oder den Heimlich-Handgriff zum Entfernen von Fremdkörpern aus einem erstickenden Opfer. Wir brauchten keine Kindersicherheitsverschlüsse an unseren Medikamenten. Auch keine Helme zum Fahrradfahren und keine Knie-oder Ellenbogenschützer zum Skaten. Wir wussten, auch ohne dass man uns schriftlich darauf hinwies, dass ein Bleichmittel kein Erfrischungsgetränk ist und Benzin dazu neigt, sich zu entzünden, wenn man ein brennendes Streichholz daranhält. Wir mussten uns keine Sorgen um das machen, was wir aßen, denn fast alle Nahrungsmittel waren gut für uns: Zucker gab uns Energie, rotes Fleisch machte uns stark, Eiskrem gab uns gesunde Knochen, Kaffee hielt uns wach und produktiv am Schnurren.

Jede Woche brachte aufregende Neuigkeiten, dass alles noch besser, schneller, bequemer wurde. Nichts war zu grotesk, um es auszuprobieren. »Post wird mit Lenkflugkörpern zugestellt«, berichtete der Des Moines Register mit einer deutlichen Spur Aufregung und Stolz am Morgen des 8. Juni 1959. Die Post der Vereinigten Staaten hatte von einem U-Boot im Atlantischen Ozean eine Regulus I-Rakete mit 3000 Briefen 100 Meilen weit zu einem Luftwaffenstützpunkt in Forida geschossen. Bald, versicherte uns der Artikel, würden mit Post beladene Raketen über den Himmel der Nation flitzen. Praktisch stündlich, stellten wir uns vor, träfen Eilbriefe in Flugkörpern ein, die mit der Rumpfspitze vorneweg dumpf in unseren Gärten aufschlugen.

»Ich glaube, wir werden erleben, dass ein bedeutender Teil der Post mit Raketen zugestellt wird«, verhieß Postminister Arthur Summerfield bei den folgenden Feierlichkeiten. Dann hörte man nichts mehr von Raketenpost. Vielleicht war noch rechtzeitig jemandem gedämmert, dass durch die Gegend zischende Raketen hin und wieder die unselige Tendenz haben mochten, ihr Ziel zu verfehlen, und in Fabriken oder Krankenhäusern durchs Dach krachen oder im Flug explodieren oder vorbeikommende Flugzeuge außer Gefecht setzen konnten. Und dass für die Zustellung einer Nutzlast, die bei den herrschenden Posttarifen im Höchstfall 120 Dollar kostete, jeder Abschuss zehntausende Dollar verschlang.

Raketenpost hatte also keinen Augenblick lang eine realistische Chance, und jeder Cent von der einen Million Dollar, die man ausgegeben hatte, war zum Fenster hinausgeworfen. Egal. Wichtig war, dass wir wussten, wir konnten Post mit Raketen verschicken, wenn wir wollten. Schließlich war es ein Zeitalter, in dem geträumt werden durfte.

Wenn man heute zurückblickt, findet man fast nichts, das damals nicht wenigstens einen Tick aufregend war. Selbst beim Haareschneiden konnte man ungewöhnlich viel Spaß haben. 1955 gingen mein Vater und mein Bruder zum Figaro, und als sie zurückkamen, hatte jedes Haar auf ihrem Kopf Haltung angenommen und war so geschnitten, dass die Spitzen eine perfekte horizontale Fläche bildeten. Diese faszinierende Frisur wurde bekannt als »flat-top«, was im Militärjargon ein Flugzeugträger ist, und mein Vater und mein Bruder sahen den Rest des Jahrzehnts auch wirklich so aus, als seien sie im Notfall gerüstet, Landeflächen für sehr kleine Experimentierflugzeuge bereitzustellen oder vielleicht ja auch für Eilsendungen, die mit Miniaturraketen versandt wurden. Nie haben Menschen gleichzeitig so lächerlich und so glücklich ausgesehen.

Das Zeitalter entbehrte zudem nicht einer gewissen liebenswürdigen Unschuld. Laut einer Nachrichtenmeldung nahm eine Mrs. Julia Chase aus Hagerstown, Maryland, am 3. April 1956 an einer Führung durch das Weiße Haus teil, stahl sich von ihrer Gruppe weg und verschwand im Inneren des Gebäudes. Viereinhalb Stunden lang wanderte Mrs. Chase, die später als »zerzaust, zerstreut und nicht ganz klar im Kopf« beschrieben wurde, durchs Weiße Haus und legte Feuerchen – im ganzen fünf. So streng waren die Sicherheitsmaßnahmen damals: Eine Frau, die nicht ganz klar im Kopf war, konnte länger als einen halben Arbeitstag lang unbemerkt durch die Präsidentenresidenz streifen. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn das heute jemand versuchte: Sofort würden überall die Alarmanlagen angehen, Luftwaffendüsenjäger aufsteigen, die Mannschaften der Spezialeinsatzkommandos aus der Deckenverkleidung plumpsen, Panzer über die Rasenflächen rollen und das Zielgebiet neunzig Minuten lang unter Dauerbeschuss nehmen. Hinterher würde man großzügig Tapferkeitsmedaillen verleihen, unter anderem posthum an die 76 Leute in Virginia und Maryland, die durch Beschuss von der eigenen Seite umgekommen wären. Als man Mrs. Chase 1956 fand, nahm man sie mit in die Personalküche, schenkte ihr eine Tasse Tee ein und übergab sie der Obhut ihrer Familie; danach ward nie wieder von ihr gehört.

Auch in der Küche passierte Aufregendes. »Vor ein paar Jahren brauchte eine Hausfrau fünfeinhalb Stunden, um die täglichen Mahlzeiten für eine vierköpfige Familie zuzubereiten«, berichtete die Time 1959 in einer Titelgeschichte, und meine Mutter hat garantiert mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, dass »sie es heute in neunzig Minuten oder weniger erledigen und trotzdem Mahlzeiten zubereiten kann, die höchsten Ansprüchen genügen und gewiss auch einem wählerischen Ehegatten schmecken.« Dann zählten die anonymen Tippgeber die fantastischen neuen Fertigprodukte auf, die auf uns warteten. Tiefgefrorene Salate. Sprühmajonäse. Käse, den man mit einem Messer verstreichen konnte. Flüssigen Pulverkaffee in einer Sprühdose. Ein komplettes Pizzagericht in einer Tube.

Voll tief empfundener Anerkennung schilderte der Artikel weiter, dass Charles Greenough Mortimer, Vorstandsvorsitzender von General Foods und kulinarischer Visionär ersten Ranges, sich so über die Fadheit, Zerkochtheit und deprimierende Vorhersagbarkeit der landläufigen Gemüsesorten geärgert hatte, dass er seine besten Männer daransetzte, in den Labors von General Foods »neue« zu kreieren. Und nun hatten Mortimers Küchenmagiere gerade ein Produkt namens Rolletes ausgeheckt, für das sie mehrere Gemüse pürierten – zum Beispiel Erbsen, Karotten und Limabohnen –, den dabei entstehenden Brei mischten und in Stäbchen einfroren, die die vielbeschäftigte Hausfrau auf ein Backblech legen und im Ofen erwärmen konnte.

Rolletes war das gleiche Schicksal beschieden wie der Raketenpost (und Charles Greenough Mortimer), doch eine große Zahl anderer Viktualien eroberte sich einen Platz in unseren Mägen und Herzen. Am Ende des Jahrzehnts konnten die amerikanischen Konsumenten unter fast 100 Eismarken, 500 Sorten Frühstücksflocken und beinahe ebenso vielen Kaffeemarken wählen. Gleichzeitig pumpten die nationalen Nahrungsmittelfabriken ihre Produkte voll mit den köstlichen Farben und Konservierungsmitteln, um deren Reiz zu erhöhen und zu erhalten. Ende der Fünfziger enthielten die Supermarktlebensmittel der Vereinigten Staaten bis zu 2000 chemische Zusatzstoffe, einschließlich (laut einer Studie) »neun Emulgatoren, 31 Stabilisatoren und Verdickungsmitteln, 85 oberflächenaktive Stoffe, sieben Antiverklumpungs-, 28 Antioxydations- und 44 Trennmittel«. Manchmal, glaube ich, enthielten sie auch Essen.

Selbst der Tod war einigermaßen aufregend, besonders, wenn er andere betraf und nicht einen selbst. 1951 bat die Zeitschrift Popular Science die zehn führenden Wissenschaftsjournalisten der Nation, die vielversprechendsten wissenschaftlichen Durchbrüche zu nennen, mit denen sie in den nächsten zwölf Monaten rechneten, und genau die Hälfte von ihnen nannte die Verfeinerung der atomaren Bewaffnung – mehrere durchaus mit großer Genugtuung. Arthur J. Snider von der Chicago Daily News zum Beispiel bemerkte aufgeregt, dass amerikanische Bodentruppen schon bald mit individuellen Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. »Mit einem kleinen atomar gerüsteten Artilleriekorps, das in ein dichtes Truppenaufgebot feuern kann, werden die Möglichkeiten der taktischen Kriegführung revolutioniert!«, begeisterte sich Snider. »Gebiete, die in der Vergangenheit einer wochen- und monatelangen Belagerung standhielten, können dann in Tagen oder Stunden dem Erdboden gleichgemacht werden.« Hurra!

Die Menschen waren von der glühenden Erhabenheit und übermenschlichen Macht der Atombomben bezaubert und fasziniert – ja, in Bann geschlagen. Als das Militär begann, an einem ausgetrockneten See namens Frenchman Flat in der Wüste von Nevada Nuklearwaffen zu testen, wurde das die angesagteste Touristenattraktion der Stadt. Die Leute kamen nicht wegen des Glücksspiels nach Las Vegas – oder jedenfalls nicht ausschließlich deswegen –, sondern, um am Rand der Wüste zu stehen, zu spüren, wie der Boden unter ihren Füßen bebte, und zuzusehen, wie sich die Luft vor ihnen mit immer größer sich blähenden Staub- und Qualmsäulen füllte. Besucher konnten sich im Atomic View Motel einquartieren, einen Atomic Cocktail (»zu gleichen Teilen Wodka, Kognak und Sekt mit einem Spritzer Sherry«) in den örtlichen Cocktailbars bestellen, einen Atomic Hamburger essen, sich eine Atomfrisur legen lassen, der jährlichen Krönung der Miss Atombombe beiwohnen oder die nächtlichen rhythmischen Kreisbewegungen einer Stripteasetänzerin namens Candyce King verfolgen, die sich »Atomexplosion« nannte.

In den Hochzeiten der Tests wurden in Nevada bis zu vier Atomexplosionen im Monat durchgeführt. Die Atompilze waren von allen Parkplätzen in Las Vegas aus zu sehen4, doch die meisten Besucher gingen, oft mit Picknickutensilien, an den Rand der Detonationszone selbst, beobachteten die Tests und genossen danach den Fallout. Und es waren keine kleinen Explosionen. Manche wurden von Flugzeugpiloten gesehen, die Hunderte von Meilen entfernt draußen über dem Pazifischen Ozean waren. Oft trieb radioaktiver Staub über Las Vegas und hinterließ auf jeder horizontalen Fläche eine sichtbare Staubschicht. Nach einigen der ersten Tests gingen staatliche Techniker in weißen Laborkitteln durch die Stadt und hielten Geigerzähler an alles. Die Leute standen Schlange, um zu erfahren, wie radioaktiv sie waren. Das war alles im Vergnügen inbegriffen. Was für eine Freude, dass man unzerstörbar war.

So vergnüglich es war, Atomexplosionen zu beobachten und dann selbst schwach radioaktiv zu glühen – am meisten Freude machte in den Fünfzigern immer noch das Fernsehen. Es war besser als Flat-top-Frisuren, Raketenpost, Sprühmajonäse und die Atombombe zusammen. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie toll damals alle das Fernsehen fanden.

1950 hatten nicht viele Privathaushalte in den Vereinigten Staaten einen Flimmerkasten. 40 Prozent der Menschen hatten noch nicht einmal eine einzige Sendung gesehen. Dann wurde ich geboren, und das Land flippte aus (wenn auch die beiden Ereignisse nicht direkt miteinander verknüpft waren). Bis Ende 1952 hatte ein Drittel der Haushalte – 20 Millionen oder so was in dem Dreh – Fernsehgeräte gekauft. Die Zahl wäre sogar noch höher gewesen, wenn große ländliche Gebiete Empfang (ja, in vielen Fällen: Strom) gehabt hätten. Die Bewohner der Städte waren dagegen schnell versorgt. Im Mai 1953 verkündete United Press, dass Boston nun mehr Fernseher (780 000) als Badewannen (720 000) habe, und in einer Meinungsumfrage gaben die Leute zu, dass sie lieber hungern als auf ihr Fernsehen verzichten würden. Vermutlich hungerten tatsächlich viele. Anfang der Fünfziger war der durchschnittliche Nettolohn eines Fabrikarbeiters weit unter 100 Dollar die Woche, ein neuer Fernseher kostete bis zu 500.5

Fernsehen war so aufregend, dass die Bekleidungsfirma McGregor eine ganze Kollektion darauf abstimmte. »Mit der spektakulären Zunahme des Fernsehens bleiben viele Amerikaner zu Hause«, bemerkte die Firma in ihren Anzeigen. »Für diesen revolutionären Lebensstil bereitet McGregor eine Revolution in der Sportbekleidung vor. Ob Sie zuschauen – oder Ihnen zugeschaut wird – hier ist die Sportkleidung zum Hinschauen.«

Die Kollektion hieß »Videos«, und die Firma bewarb sie mit einer Illustration in dem detailreichen, fotografisch genauen Stil von Norman Rockwell. Vier sportlich aussehende junge Männer saßen gemütlich vor einem glimmenden Fernseher und trugen alle ein flottes neues Teil aus der Videos-Kollektion – eine Glen Plaid Visa-Versa-Wendejacke, eine Allwetter-Host Tri-Threat Jacke, eine Durosheen-Host Jacke mit passender Freizeithose und für die, die sich einen Hauch schwul fühlten, ein Arabian-Knights-Gabardinesporthemd mit Paisleymuster, hübsch kombiniert mit noch einer Allwetterjacke. Die jungen Männer auf dem Bild schauten extrem zufrieden drein, mit dem Fernsehen, mit ihrem Outfit, mit ihren guten Zähnen und klaren Teints, mit allem – und es war auch ganz egal, dass ihre Kleidung eindeutig zum Tragen im Freien gedacht war. Vielleicht rechnete McGregor damit, dass sie in den Blumenbeeten des Nachbarn standen und durchs Fenster fernsahen wie wir vor Mr. Kiesslers Haus. Trotzdem war der McGregor’schen Kollektion kein großer Erfolg beschieden.

Es stellte sich nämlich heraus, dass die Leute keine besonderen Klamotten zum Fernsehen wollten. Sie wollten besonderes Essen. Und 1954 brachten C.A. Swanson and Sons aus Omaha das perfekte Produkt auf den Markt: das TV Dinner (offiziell: TV Brand Dinner), womöglich das beste schlechte Essen, das je produziert wurde, und das meine ich als zutiefst aufrichtiges Kompliment. Mit einem TV Dinner bekam man ein ganzes Gericht auf einem unterteilten Aluminiumtablett. Zusätzlich brauchte man nur ein Messer, eine Gabel und einen Klacks Butter auf dem Kartoffelbrei, und schon hatte man eine vollständige Mahlzeit, deren Einzelteile einem gemeinhin (zumindest in unserem Haus) auch noch ein interessantes Spektrum an Temperaturerfahrungen verschafften, von lauwarm und labbrig (das Brathähnchen) über so glühend heiß, dass man überrascht aufsprang (die Suppe oder das Gemüse), bis zu teilweise noch gefroren (der Kartoffelbrei). Und alles schmeckte seltsam metallisch, aber irgendwie auch wieder sehr zufrieden stellend, vielleicht aus dem einfachen Grunde, weil es neu war und es dergleichen sonst nicht gab. Dann brachte ein anderer genialer Neuerer spezielle Klapptabletts auf den Markt, auf die man beim Fernsehen die TV Dinner stellen konnte, und damit hatte sich zum letzten Mal ein Kind – ja, überhaupt ein Menschenwesen – freiwillig zum Essen an einen Tisch gesetzt.

Natürlich war es nicht das Fernsehen, das wir heute kennen. Zum einen waren die Werbespots oft richtig in die Sendungen eingebaut, was ihnen einen liebenswerten, unschuldigen Zauber verlieh. In Burns and Allan, meiner Lieblingsserie, trat ungefähr nach der Hälfte der Sendezeit ein Ansager namens Harry Von Zell auf, schlenderte in Georges and Gracies Küche und machte am Küchentisch Werbung für Carnation-Büchsenmilch (»die Milch von zufriedenen Kühen«), während George und Gracie entgegenkommenderweise warteten, bis er fertig war, und dann mit der lustigen Geschichte der Woche fortfuhren.

Damit auch ja niemand vergaß, dass das Fernsehen ein kommerzielles Unternehmen war, verwob man den Namen des Sponsors oft großzügig in die Titel der Sendungen: die Colgate Comedy Hour, das Lux-Schlitz-Playhouse, die Dinah Shore Chevy Show, das G.E. Theater, die Gillette Cavalcade of Sports und das generös doppelt gemoppelte Your Kaiser-Fraser Dealer Presents Kaiser-Fraser Adventures in Mystery. Die Werbeleute hatten bei diesen Produktionen das Sagen und legten alles bis ins Detail fest. Drehbuchautoren, die von Camel-Zigaretten gesponsorte Sendungen schrieben, durften keine Schurken bringen, die Zigaretten rauchten, sie durften weder Feuer noch Brandstiftung noch irgendwas Schlimmes erwähnen, das mit Rauch und Flammen zu tun hatte – der Kontext spielte keine Rolle –, und es durfte auch unter keinen Umständen jemand husten. Als ein Teilnehmer der Spielshow Do You Trust Your Wife? erwiderte, das Sternzeichen seiner Frau sei Krebs (schreibt J. Ronald Oakley in dem exzellenten God’s Country: America in the Fifties), »befahl die Tabakfirma, die die Sendung sponsorte, dass die Sendung noch einmal aufgenommen und das Sternzeichen der Frau in Widder geändert werde.« Denkwürdiger noch schaffte es die American Gas Association als Sponsor einer Serie namens Playhouse 90, dass in einem Bericht über die Nürnberger Prozesse, Judgment at Nuremberg, alle Hinweise auf Gasöfen und das Vergasen der Juden aus dem Skript gestrichen wurden.

Nur eines war stärker als die Vernarrtheit der Amerikaner ins Fernsehen, und das war ihre Liebe zum Auto. Noch nie ist ein Land autoverrückter gewesen als die Vereinigten Staaten in den 1950er Jahren.

Als der Krieg zu Ende war, fuhren nur 30 Millionen Autos auf US-amerikanischen Straßen, ungefähr so viel wie in den Zwanzigern, doch dann gab es buchstäblich kein Halten mehr. In den nächsten vierzig Jahren, schreibt ein Autor der New York Times, »legte das Land 42798 Meilen Interstate Highways an, kaufte 300 Millionen Autos und ging auf Spritztour«. Die Zahl neu gekaufter Autos stieg von gerade einmal 69 000 im Jahr 1945 auf über fünf Millionen vier Jahre später. Mitte der Fünfziger erstanden die Amerikaner acht Millionen neue Autos im Jahr (und das bei etwa 40 Millionen Haushalten).

Sie wollten nicht nur, sie mussten. Unter Präsident Eisenhower gaben die Vereinigten Staaten drei Viertel der Bundesmittel für Transport und Verkehr für den Bau von Highways aus und weniger als ein Prozent für den öffentlichen Verkehr. Egal, wo man hinwollte, man musste es in zunehmendem Maße im eigenen Auto tun. Und Mitte der 1950er Jahre wurden die Vereinigten Staaten schon zu einer Zweitauto-Nation. »Eine Familie mit zwei Autos kann auch zweimal so viel Dinge erledigen. Sie kann also mehr Freizeit miteinander verbringen!« , jubelte eine Anzeige für Chevrolet 1956.

Und was für Autos das waren! Jemand beschrieb sie einmal als wunderschöne Spielzeuge. Viele konnten sich einer Ausstattung rühmen, mit der man offenbar gleich in die Lüfte steigen konnte. Pontiacs hatten Strato-Streak-V8-Motoren und Strato-Flight-Hydra-Matic-Getriebe. Chrysler bot Power-Flite-Schalthebel und Torsion-Aire-Federung an, während der Bel-Air von Chevrolet ein Extra namens Triple-Turbine-TurboGlide besaß (Motto: Halten Sie Ihren Hut fest!). 1958 produzierte Ford einen Lincoln, der fast sechs Meter lang war. 1961 konnte der US-amerikanische Autokäufer aus über 350 Modellen auswählen.

Die Leute waren so verliebt in ihre fahrbaren Untersätze, dass sie mehr oder weniger versuchten, darin zu leben. Sie aßen in Drive-in-Restaurants, verbrachten ihre Abende in Autokinos und gaben ihre Kleider in Drive-in-Reinigungen ab. Mein Vater aber wollte mit alldem nichts zu tun haben. Er fand, so was gehöre sich nicht. Er aß nicht in einem Restaurant, das keine Nischen und Platzdeckchen an jedem Platz hatte. (Wenn ich es aber jetzt bedenke, aß er auch nicht in Restaurants mit etwas Besserem als Nischen und Platzdeckchen.) Ich machte meine ersten Drive-in-Erfahrungen, als ich mit Ricky Ramone ging, die keinen Vater, aber eine Mutter mit einem roten Pontiac-Star-Chief-Kabrio hatte, die für ihr Leben gern mit heruntergelassenem Verdeck und aufgedrehter Musik zu dem A&W-Drive-in-Restaurant weit draußen beim Messegelände am östlichen Rand der Stadt raste. Weshalb ich sie liebte. Und Ricky ist bestimmt in einem Auto gezeugt worden, wahrscheinlich zwischen ein paar Bissen in einem A&W.

Ende des Jahrzehnts gab es in den Vereinigten Staaten fast 74 Millionen Autos auf den Straßen; das waren fast doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. In Los Angeles gab es mehr Autos als in Asien und General Motors war eine größere Wirtschaftseinheit als Belgien und außerdem weit aufregender.

Fernsehen und Autos passten perfekt zusammen. Das Fernsehen zeigte eine Welt verlockender Dinge – Atombombenabwürfe in Las Vegas, flotte Bienen auf Wasserskiern in Florida, Thanksgiving-Day-Paraden in New York City – und mit dem Auto konnte man dorthin fahren.

Das verstand niemand besser als Walt Disney. Als er 1955 auf 60 Morgen Land unweit der völlig unbekannten Stadt Anaheim, 23 Meilen südlich von Los Angeles Disneyland eröffnete, dachten die Leute, er sei nicht recht bei Trost. In den fünfziger Jahren starben Rummelplätze aus. Sie waren ein Zufluchtsort für Arme, Einwanderer, Matrosen auf Landgang und andere Leute mit niedrigem Niveau und leeren Taschen. Doch Disneyland war natürlich von Anfang an anders. Zunächst einmal konnte man es nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen; Menschen mit bescheidenen Mitteln kamen deshalb gar nicht erst hin. Und wenn sie es doch irgendwie bis vor die Einlasstore schafften, konnten sie sich den Eintritt nicht leisten.6

Disneys Meisterleistung freilich war es, sich das Fernsehen zunutze zu machen, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Schon ein Jahr, bevor Disneyland eröffnet wurde, startete er eine Fernsehserie, die im Prinzip eine wöchentliche einstündige Werbesendung für die Disney-Unternehmensgruppe war. Die Serie hieß in den ersten vier Jahren sogar Disneyland und viele Episoden, einschließlich der allerersten, waren ausschließlich dazu da, die Zuschauer für dieses Paradies der Träume und Abenteuer zu begeistern, das sich rasch aus den Orangenhainen Kaliforniens erhob – und zwar just an der Stelle mit den höchsten Smogwerten.

Als der Park endlich öffnete, konnten es die Leute gar nicht abwarten hinzukommen. Schon nach zwei Jahren zog er viereinhalb Millionen Menschen pro Jahr an. Laut Time gab der durchschnittliche Besucher bei seinem Ausflug in Disneyland 4,90 Dollar aus, 2,72 Dollar für Karussellfahrten und Eintritt, 2 Dollar für Essen und 18 Cents für Souvenirs. Das erscheint mir heute durchaus erschwinglich – schwer zu glauben, dass es damals nicht erschwinglich war –, doch augenscheinlich waren die Preise horrend. Und so klagten denn auch in den ersten beiden Jahren die Leute am meisten über die Kosten, berichtete die Time.

Von unserer Gegend aus fuhr man nur nach Disneyland, wenn der Vater Gehirnchirurg oder Kieferorthopäde war. Für alle anderen war es zu weit und zu teuer. Für uns kam es absolut nicht in Frage. Mein Vater liebte zwar nichts mehr, als uns alle ins Auto zu stopfen und weit wegzufahren, doch nur, wenn die Trips billig und lehrreich waren und es um irgendeinen vergessenen Aspekt der glorreichen Vergangenheit der Vereinigten Staaten ging, gemeinhin also um Gemetzel, bitterste Not und Entbehrung oder die Zustellung der Post im Galopp. Für 15 Cents die Fahrt in Teetassen zu kreisen war das krasse Gegenteil.

Der Tiefpunkt des Jahres kam bei uns zu Hause immer mitten im Winter, wenn mein Vater sich in sein Zimmer zurückzog und das Ziel für unseren nächsten Sommerurlaub ausbaldowerte. Dabei verschwand er hinter einem enormen Haufen von Straßenkarten, Reiseführern, modrigen Schwarten zur amerikanischen Geschichte sowie Broschüren von Gemeinden, die völlig überrascht über sein Interesse und zugleich dankbar dafür waren.

»Also, meine Lieben«, verkündete er, wenn er nach zwei, drei Abenden eingehenden Studiums wieder auftauchte, »dieses Jahr sollten wir meiner Meinung nach die Schlachtfelder des wenig bekannten Krieges der philippinischen Hausboys besuchen.« Dann starrte er uns mit einem Blick an, als wolle er uns auffordern, unverzüglich laut und entzückt zuzustimmen.

»Ach, davon habe ich ja noch nie gehört«, sagte meine Mutter bedachtsam.

»Gut, es war auch eher ein Gemetzel als ein Krieg«, gab er zu. »Und in drei Stunden vorbei. Aber es liegt ganz in der Nähe des Nationalmuseums für landwirtschaftliche Geräte in Haystacks. Offenbar haben sie dort mehr als 700 Hacken.«

Während er uns das erzählte, breitete er eine Karte der westlichen Vereinigten Staaten aus und zeigte auf eine ausgedörrte Ecke von Kansas, Nord- oder Süddakota, die kein Fremder je freiwillig betreten hatte. Wir fuhren fast immer gen Westen, doch nie bis Disneyland oder Kalifornien, ja nicht einmal bis zu den Rockies. Es gab zu viele Grassodenhäuser in Nebraska, die wir vorher besichtigen mussten.

»Es gibt auch ein Dampfmaschinenenmuseum in West Windsock«, fuhr er frohgemut fort und hielt eine Broschüre hoch, die ihm aber niemand abnahm. »Sie haben eine Zweitageskarte eigens für Familien, die mir sehr günstig erscheint. Hast du schon mal ein Dampfklavier gesehen, Billy? Nein? Das überrascht mich nicht. Es gibt nämlich nicht viele Leute, die schon mal eines gesehen haben.«

Das Schlimmste an der Fahrt gen Westen war, dass es bedeutete, auf dem Rückweg in Omaha Halt zu machen, um die schrägen Verwandten meiner Mutter zu besuchen. Omaha war für alle Beteiligten eine Zerreißprobe, gerade auch für die, die wir besuchten. Deshalb verstand ich nie, warum wir dort hinfuhren, doch wir legten immer einen Halt in Omaha ein. Vielleicht, weil meinen Vater die Vorstellung reizte, einen Gratiskaffee zu bekommen.

Meine Mutter ist in bemerkenswerter Armut aufgewachsen, in einem winzigen Haus, eigentlich einer Hütte, am Rand der riesigen, berühmten Schlachthöfe von Omaha. Hinter dem Haus war ein kleiner Hof, der an einer jähen Klippe endete, unter der sich, so weit das Auge reichte (scheint es mir jedenfalls in der Erinnerung), im Dunst die endlosen Schlachthöfe hinzogen. Aus Tausenden von Meilen Entfernung wurde jede Kuh dorthin gebracht, die noch einmal hysterisch muhte und ein paarmal recht flüssig schiss, bevor sie weggeführt wurde, um zu Hamburger-Hack zu werden. Einen Geruch, wie er besonders an heißen Tagen von den Schlachthöfen aufstieg, haben Sie noch nie gerochen und ein solch unglückliches Klagegeschrei auch noch nie vernommen. Es hörte nie auf und war ohrenbetäubend – der Lärm prallte beinahe von den Wolken ab –, und noch einen Monat später schaute man alle Fleischprodukte zweimal an.

Der Vater meiner Mutter, ein gutherziger irischer Katholik namens Michael McGuire, hatte fast sein gesamtes Erwachsenenleben für kargen Lohn als ungelernter Arbeiter auf den Schlachthöfen geschuftet. Seine Frau, die Mutter meiner Mutter, war gestorben, als meine Mutter sehr klein gewesen war, und er hatte fünf Kinder mehr oder weniger im Alleingang großgezogen. Meine Mutter und ihre jüngere Schwester Frances machten den Großteil der Hausarbeit. Im letzten Jahr an der Highschool gewann meine Mutter einen städtischen Redewettbewerb, und der Preis war ein Stipendium an der Drake University in Des Moines. Dort studierte sie Journalismus, arbeitete im Sommer beim Register (wo sie meinen Vater kennen lernte, einen jungen Sportreporter mit breitem Grinsen und einer Schwäche für auffällige Schlipse, wenn man alten Fotos trauen darf) und kehrte eigentlich nie wieder nach Hause zurück, weswegen sie sich, glaube ich, immer ein wenig schuldig fühlte. Auch Frances ging schließlich und wurde Nonne, eine vom schüchternen, flattrigen Typ. Der Vater starb ziemlich jung, lange vor meiner Geburt, und hinterließ das Haus den drei seltsam undynamischen Brüdern meiner Mutter, Joey, Johnny und Leo.

Schon in frühester Kindheit war ich immer erstaunt, dass meine Mutter und ihre Geschwister aus demselben Genpool stammten. Und ich glaube, sie selbst hat eigentlich auch immer ein bisschen gestaunt. Mein Vater nannte die Brüder die Three Stooges nach der beliebten Komikertruppe, obwohl das vielleicht auf eine Lebendigkeit und eine Lebensfreude deutete (ganz zu schweigen von dem Unterhaltungstalent, sich mit zwei ausgestreckten Fingern in die Augen zu stechen), die sie keineswegs besaßen. Sie waren die drei uninteressantesten menschlichen Wesen, die ich je kennen gelernt habe. Sie verbrachten ihr ganzes Leben in diesem winzigen Haus, obwohl sie praktisch in einem Bett geschlafen haben müssen. Ich wüsste nicht, dass einer von ihnen je gearbeitet oder sich überhaupt aus dem Haus bewegt hätte. Leo, der Jüngste, besaß eine elektrische Gitarre und einen kleinen Verstärker. Wenn man ihn bat, etwas zu spielen – und nichts liebte er mehr –, verschwand er 20 Minuten lang im Schlafzimmer und tauchte zur Verblüffung aller in einem grünen, paillettenbesetzten Cowboyanzug wieder auf. Da er nur zwei Lieder konnte, beide mit denselben Akkorden in derselben Reihenfolge, dauerten seine Konzerte nie lange. Johnny saß sein Leben lang an einem leeren Tisch und trank still vor sich hin – er hatte eine unglaublich rote Nase, wirklich unglaublich –, und Joey hatte überhaupt keine positiven Eigenschaften. Als er starb, hat sich, glaube ich, niemand groß drum geschert. Wahrscheinlich haben sie seine Leiche einfach nur über die Klippe gerollt. Aber auch egal. Wenn man die McGuires besuchte, gab es nichts zu tun. Soweit ich mich erinnere, hatten sie nicht mal einen Fernseher. Jedenfalls gab es keinerlei Spielzeug oder auch nur einen Fußball, mit dem man ein wenig hätte herumkicken können. Es gab nicht einmal genug Stühle, dass alle gleichzeitig sitzen konnten.

Als Jahre später Johnny starb, entdeckte meine Mutter, dass er in wilder Ehe mit einer Frau gelebt hatte, wovon er meiner Mutter aber nie erzählt hatte. Wahrscheinlich war die Frau im Schrank oder unter den Dielen oder wer weiß wo versteckt, wenn wir zu Besuch kamen. So gesehen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass die Brüder stets darauf erpicht zu sein schienen, dass wir schleunigst wieder fuhren.

1960, kurz vor meinem neunten Geburtstag, passierte etwas wirklich Unerwartetes. Mein Vater verkündete, dass wir in den Weihnachtsferien in Winterurlaub fahren würden, doch wohin, sagte er nicht.

Es war ein komischer, aber guter Herbst gewesen, besonders für meinen Vater. Sie müssen nämlich wissen, dass mein Vater der beste Baseballjournalist seiner Generation war – wirklich! – , und im Herbst 1960, da bewies er es. In einer Zeit, in der die Sportschreiberei großteils bleiern war oder sich las wie verfasst von enthusiastischen, aber minimal begabten Vierzehnjährigen, schrieb er einen Stil, der nachdenklich, sprachgewandt und vergleichsweise niveauvoll war. »Ordentlich, aber nicht knallig«, sagte er immer, wenn er mit einer schwungvollen Geste der Zufriedenheit das letzte Blatt aus der Schreibmaschine zog. Und wenn es darum ging, Termine einzuhalten, war er unschlagbar. Am 13. Oktober 1960, bei der World Series in Pittsburgh, zerstreute er eventuell noch vorhandene Zweifel an seiner Qualität ein für alle Mal.

Die World Series endete mit einem der dramatischen Momente, auf die sich der Baseball damals zu spezialisieren schien: Bill Mazeroski von den Pittsburgh Pirates erzielte beim neunten Inning einen Homerun, der den Yankees den Sieg nahm und wundersamerweise und völlig unerwartet die bescheidenen Pirates damit beglückte. Praktisch alle Zeitungen des Landes berichteten darüber im gleich faden, umständlichen, verblüffend uninspirierten Ton. Hier zum Beispiel ist der erste Absatz der Geschichte, die am nächsten Morgen auf Seite eins der New York Times stand:

»Heute holten die Pirates nach 35 Jahren zum ersten Mal wieder die World-Series-Baseballmeisterschaft nach Pittsburgh. Bill Mazeroski schlug im neunten Inning einen Homerun hoch über die linke Feldbegrenzung des historischen Forbes Field.«

Und das hier lasen die Leute in Iowa:

»Der heiligste Gegenstand in der Pittsburgher Baseballgeschichte verließ Forbes Field am späten Donnerstagnachmittag unter einer schmutzigen grauen Trainingsjacke und Polizeischutz. Es war natürlich das Homeplate, an dem Bill Mazeroski seinen begeisternden Homerun beendete. Schiedsrichter Bill Jackowski musste allerdings seinen Rücken breit machen und die Arme ausstrecken, um die Menge so lange aufzuhalten, bis Bill und die Pirates den Sieg auch formal errungen hatten.

Pittsburghs Stahlwerke hätten nicht lauter sein können als die Zuschauermenge auf dem traditionsreichen Feld, als Mazeroski den zweiten Schlag im neunten Inning des Yankees Ralph Terry parierte. Während der Ball über die efeubewachsene Backsteinmauer segelte, stürmte die Menge schon von den Tribünen und drohte, plötzlich völlig außer Rand und Band, Maz daran zu hindern, das Homeplate zu berühren nach dem Lauf, der das 10:9 brachte und mit dem er den stolzen Yankees den Titel entriss.«

Vergessen Sie nicht, dass mein Vater die Geschichte nicht in aller Muße schrieb, sondern im Lärm und Trubel einer überfüllten Pressekabine, direkt im Jubelgeschrei nach Spielende. Er konnte sich auch keinen einzigen Gedanken oder eine hübsche Wendung (wie »den Rücken breit machen und die Arme ausstrecken«) vorher ausdenken und dann lässig im Text unterbringen. Da Mazeroskis Homerun die Erwartungen der ganzen Nation auf einen sicheren Sieg der »stolzen Yankees« grob enttäuschte, mussten alle anwesenden Sportjournalisten alles wegwerfen, was sie bis zu dem Schlagmann davor noch hatten sagen wollen, und von vorn anfangen. Sie können suchen, wie Sie wollen, einen schöneren Bericht von der World Series finden Sie in keinem Archiv, es sei denn, er ist auch von meinem Vater.7

Das wusste ich zu der Zeit natürlich nicht. Ich wusste nur, dass mein Vater von der World Series in ungewöhnlich guter Laune zurückkam und seine überraschenden Pläne enthüllte, über Weihnachten mit uns eine Reise zu einem geheimnisvollen Ort zu machen.

»Wartet’s nur ab. Es wird euch gefallen. Ihr werdet schon sehen«, war alles, was er sagte; einerlei, wer fragte. Schon der bloße Gedanke war unbeschreiblich aufregend und zugleich enervierend – wir gehörten schließlich nicht zu den Leuten, die etwas derartig Übereiltes, Plötzliches, für die Jahreszeit Ungewöhnliches taten. Als am Nachmittag des 16. Dezember also Greenwood, meine Grundschule, ihre glücklichen Horden in die verschneiten Straßen entließ, in drei herrliche Wochen weihnachtlicher Erholung (und damals waren die Schulferien, lassen Sie mich das sagen, anständig und üppig bemessen), wartete der Ford Rambler der Familie draußen, dampfte reichlich, ja sogar ungeduldig und war bereit, eine Spur durch die verschneite Prärie zu ziehen. Wie üblich fuhren wir gen Westen, überquerten den mächtigen Missouri bei Council Bluffs und ließen Omaha hinter uns. Dann ging es einfach immer nur weiter. Wir fuhren scheinbar (nein, tatsächlich!) tagelang über die stoppeligen, schneeverwehten, unendlichen Great Plains, an einer verführerischen Attraktion nach der anderen vorbei – Pony-Express-Stationen, Büffelsalzlecken, einem hübschen großen Felsen –, ohne dass mein Vater sie auch nur eines Blickes gewürdigt hätte. Meine Mutter sah allmählich ein wenig besorgt drein.

Als wir am dritten Morgen die Rockies erblickten – und ich zum ersten Mal in meinem Leben am Horizont etwas anderes als Horizont sah, fuhren wir trotzdem immer weiter, in die zerklüfteten Berge hinauf und hindurch und auf der anderen Seite wieder hinunter. In Kalifornien tauchten wir dann wieder auf, in Wärme und Sonnenschein, und erlebten eine Woche lang seine Wunder – seine mächtigen Mammutbaumwälder, das saftig grüne Imperial Valley, Big Sur, Los Angeles – sowie das köstlich komische Gefühl warmen Sonnenlichts auf Gesicht und nackten Armen im Dezember: einen Winter ohne Winter.

Selten hatte ich meinen Vater – was sage ich? Nie! – so spendabel und unbekümmert gesehen. An einer Lunchtheke in San Luis Obispo sagte er mir, drängte mich geradezu, ich solle mir einen großen Schokokaramellbecher bestellen, und als ich sagte: »Ganz bestimmt, Dad?«, erwidertete er: »Na, los doch, du lebst nur einmal« – eine Bemerkung, die ihm nie zuvor über die Lippen gekommen war, auf jeden Fall nicht in einer Umgebung, in der man Geld ausgab.

Am ersten Weihnachtsfeiertag machten wir einen Spaziergang am Strand von Santa Monica, und am nächsten Tag stiegen wir ins Auto und fuhren auf einem kurvenreichen Freeway durch das dunstige, warme, endlose anonyme Los Angeles. Schließlich parkten wir auf einem riesigen Parkplatz, der beinahe komisch leer war – außer unserem stand dort nur ein halbes Dutzend Autos (keines aus Kalifornien) –, und schlenderten dann ein paar Schritte zu einem noblen Eingangstor, wo wir, die Hände in den Taschen, stehen blieben und das herrliche schmiedeeiserne Kunstwerk betrachteten.

»Na, Billy, weißt du, was das ist?«, fragte mein Vater völlig überflüssigerweise. Welches Kind auf der ganzen weiten Welt hätte dieses legendäre Tor nicht erkannt?

»Disneyland«, sagte ich.

»Allerdings«, sagte er und betrachtete das Tor anerkennend, als habe er es höchstpersönlich in Auftrag gegeben.

Eine Minute lang fragte ich mich, ob wir nur gekommen waren, um das Tor zu bewundern, und im nächsten Moment wieder ins Auto steigen und woanders hinfahren würden. Doch nein, mein Vater hieß uns an Ort und Stelle warten und schritt zielstrebig auf ein Eintrittskartenhäuschen zu, wo er eine kurze, doch bemerkenswert fröhliche Transaktion vollzog. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich, dass gleichzeitig zwei Zwanzigdollarscheine die Brieftasche meines Vaters verließen. Während er an dem Schalter wartete, schenkte er uns ein breites Lächeln und winkte uns zu.

»Habe ich Leukämie oder so was?«, fragte ich meine Mutter.

»Nein, Süßer«, erwiderte sie.

»Hat Dad Leukämie?«

»Nein, Süßer, allen geht’s gut. Dein Vater ist nur gerade in Weihnachtsstimmung.«

Zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben vorher oder nachher war ich erstaunter, dankbarer oder glücklicher als an diesem ganzen Tag. Wir hatten Disneyland praktisch für uns allein. Wir machten alles – kreisten in menschengroßen Teetassen, kletterten an Bord fliegender Dumbos, bewunderten im Tomorrowland die aufregenden Annehmlichkeiten des Monsanto-Hauses, das ganz aus Plastik war, machten eine Fahrt im Unterseeboot und eine Flussschiff-Safari, bestiegen eine Rakete zum Mond. (Die Sitze wackelten sogar. »Huch!«, kreischten wir in lustvoller Angst.) Damals war Disneyland ein bei weitem weniger glattes, manikürtes Wunder als heute, doch immer noch das Schönste, was ich je gesehen hatte – vermutlich das Schönste, was zu der Zeit in den Vereinigten Staaten existierte. Mein Vater war absolut entzückt, wie ordentlich und zweckmäßig alles war und wie es den Zauber eines fantasievollen Filmsets besaß, und stellte ein ums andere Mal die rhetorische Frage, warum nicht die ganze Welt so sein könne. »Aber natürlich billiger«, fügte er hinzu, gutgelaunt wieder der Alte und steuerte uns geschickt an einem Souvenirstand vorbei.

Am nächsten Morgen stiegen wir ins Auto und brachen zu der Tausendmeilenrückfahrt über Wüste, Gebirge und Prärie nach Des Moines auf. Es war eine lange Fahrt, doch alle waren glücklich und zufrieden. Wir hielten nicht in Omaha – fuhren dort nicht einmal langsamer –, sondern gleich nach Hause. Und wenn es eine bessere Art gibt, einen Urlaub zu beschließen, als nicht in Omaha zu halten, dann weiß ich es auch nicht.