Die arbeitende Bevölkerung

In Washington, DC, sagte der bewaffnete Kriminelle John A. Kendrick aus, man habe ihm für den Mord an Michael Lee 2500 Dollar angeboten, er habe den Job aber abgelehnt, weil »wenn ich da drauf noch die Steuern bezahlt hätte, was wäre mir da geblieben?«

Time, 7. Januar 1953

Wenn man einmal alle Jobs beiseitelässt, bei denen Menschen Fäkalien oder Erbrochenes ansehen, berühren oder sich sonstwie damit beschäftigen müssen – Kanalarbeiter und Bettpfannensaubermacher im Krankenhaus und so weiter – , war der Job eines Zeitungsjungen, der die Abendzeitungen austrug, in den 1950er- und 60er-Jahren vermutlich der schlimmste in der Geschichte der Menschheit. Zunächst einmal musste man diese Blätter an sechs Tagen in der Woche, von Montag bis Samstag, austragen und dann noch sonntags vor Morgengrauen aufstehen und die Sonntagszeitungen zustellen. Und zwar, damit die regulären Zeitungsboten einen Tag in der Woche frei hatten. Warum sie einen Ruhetag brauchten und wir nicht, war eine Frage, die sich – außer den Abendzeitungsjungs – offenbar nie jemand stellte.

Wie dem auch sei, als solcher Sieben-Tage-die-Woche-Fronknecht konnte man niemals Übernachtungbesuche oder was ähnlich Lustiges machen, ohne dass man jemanden fand, der die Tour für einen lief, und das bedeutete immer unendlich viel mehr Scherereien, als die Sache wert war, denn der Ersatzmann bediente unweigerlich die falschen Häuser, vergaß zu kommen oder verlor einfach auf halbem Wege das Interesse und stopfte die letzten dreißig Zeitungen in den großen Post-Briefkasten an der Ecke 37th Street/St John’s Road. Dann bekam man natürlich Ärger mit den Kunden, dem Vertriebsleiter des Register und der Tribune und der US-amerikanischen Postbehörde – und das alles nur, weil man nach 160 Tagen den ersten freien Tag hatte genießen wollen. Eine schreiende Ungerechtigkeit.

Ich fing mit elf als Zeitungsjunge an. Eigentlich bekam man erst nach seinem zwölften Geburtstag eine Tour, doch mein Vater, erpicht darauf, dass ich in der Welt vorankam und mir noch vor der Pubertät einen Leistenbruch zuzog, ließ bei der Zeitung seine Beziehungen spielen und besorgte mir schon früher eine Tour. Und zwar eine im reichsten Viertel der Stadt, um die Greenwood School herum, einen Bezirk, in dem es von weitläufigen, prächtigen Stadtvillen strotzte.10 Es klang nach Traumjob und wurde mir auch von dem Tourenleiter Mr. Mc-Tivity, einem Mann mit geringer Moral und viel Körpergeruch, so präsentiert, doch Stadtvillen haben natürlich die längsten Auffahrten und die größten Rasenflächen, und es dauerte Minuten – in manchen Fällen viele, viele Minuten –, eine einzige Zeitung loszuwerden. Und damals wogen Abendzeitungen eine Tonne.

Außerdem war ich zerstreut. Schon damals lebte ich nicht immer in der realen Welt, doch das Zusammenwirken von langen Laufwegen, frischer Luft und Mangel an Abwechslung machte mich äußerst anfällig für alle möglichen Spintisierereien und Gedankenspiele. Zum Beispiel dachte ich manchmal eine klitzekleine Weile lang über die Bizarro World nach. Bizarro World war ein Planet, der in manchen Superman-Heften vorkam. Die Bewohner von Bizarro World machten alles verkehrt herum – sie gingen rückwärts, fuhren rückwärts, stellten den Fernseher aus, wenn sie gucken, und an, wenn sie nicht gucken wollten, fuhren bei Rot und hielten bei Grün und so weiter. Bizarro World ließ mir keine Ruhe, weil es so wahnsinnig widersprüchlich war. Die Leute sprachen zum Beispiel nicht von hinten nach vorn, sondern redeten in Höhlenmenschensprache »Ich nicht mag er«, was beileibe nicht das Gleiche wie rückwärts war. Aber wie sollte Rückwärtsleben überhaupt funktionieren? Wenn man an der Tankstelle Benzin aus den Autos herausholte statt einfüllte – wie konnten die Autos dann fahren? Essen hätte bedeuten müssen, Kacke in den Anus zu saugen, durch den Körper zu schicken und in mundgroßen Klumpen auf Gabel und Löffel wieder auszuspucken. Also, das haute ja wohl im wahrsten Sinne des Wortes hinten und vorne nicht hin.

Wenn ich das Thema erschöpft hatte, widmete ich mich im Allgemeinen längere Zeit »Was, wenn«-Fragen. Was ich tun würde, wenn ich mich unsichtbar machen könnte (zur Badezeit in Mary O’Learys Haus gehen), oder wenn die Zeit anhalten würde und ich das einzige Wesen auf Erden wäre, das sich noch bewegen könnte (eine Menge Geld aus einer Bank holen und dann zu Mary O’Learys Haus gehen), oder wenn ich alle Menschen auf der Welt hypnotisieren könnte (dito) oder eine Wunderlampe fände und zwei Wünsche frei hätte (dito), oder was weiß ich sonst noch alles. Alle Fantasien führten letztendlich zu Mary O’Leary.

Dann beschäftigte ich mich manchmal mit Dingen, auf die es keine klare Antwort geben konnte. Woher wissen wir, dass wir alle dieselben Farben sehen? Vielleicht sehen Sie das, was ich als grün sehe, als blau. Wer kann das mit Sicherheit sagen? Und wenn die Wissenschaftler behaupten, Hunde und Katzen seien farbenblind (oder nicht – ich konnte nie behalten, was nun), woher wissen sie es denn? Welcher Hund erzählt es ihnen? Woher wissen Zugvögel, wem sie folgen sollen? Was, wenn der Leitvogel einfach nur mal allein sein will? Und wenn man zwei Ameisen sieht, die aufeinander zulaufen, stehen bleiben und sich abtasten – was für Informationen tauschen sie da aus? – »Hey, hübsche Fühler!«, »Keine Panik, aber der Junge, der uns beobachtet, hat Streichhölzer und Feuerzeugbenzin« –, und woher wissen sie, was sie tun sollen – egal, in welcher Situation. Etwas sagt ihnen doch, loszumarschieren und ein Blatt oder ein Sandkörnchen mit nach Hause zu nehmen – aber wer und wie?

Bei diesen und ähnlichen Überlegungen merkte ich meist urplötzlich, dass ich mich an keines der letzten 47 Anwesen erinnern konnte, die ich aufgesucht hatte, und nun nicht wusste, ob ich eine Zeitung dort gelassen hatte oder nur zur Tür gelatscht, dort einen Moment wie ein schlecht funktionierender Automat stehengeblieben war, mich umgedreht hatte und wieder abgezogen war.

Es ist nicht leicht, das Gefühl der Enttäuschung von sich selbst zu beschreiben, das sich ausbreitet, wenn man das Ende der Tour erreicht hat und feststellt, daß man 16 nicht zugestellte Zeitungen in der Tasche und keinen blassen Dunst, absolut keinen, hat, wer sie hätte bekommen müssen. Ich verbrachte einen Großteil der Jahre meines Heranwachsens damit, zuerst eine unendlich lange Zustelltour zu laufen und dann große Teile davon noch einmal. Und manchmal sogar ein drittes Mal.

Als sei sieben Tage die Woche Zeitungen Austragen nicht genug, musste man auch noch das Abo-Geld einkassieren. An mindestens drei Abenden in der Woche ging man also, statt die Füße hochzulegen und Combat oder The Outer Limits zu schauen, noch einmal raus und versuchte, undankbaren Kunden ein bisschen Geld abzuschwatzen. Das war bei weitem am schlimmsten. Und das Allerschlimmste vom Allerschlimmsten war, das Geld bei Mrs. Vandermeister einzutreiben.

Mrs. Vandermeister war 700 Jahre alt, womöglich 800, und dauerhaft an eine Aluminiumgehhilfe angeschlossen. Sie ging sehr gebeugt, war winzig klein, vergesslich, gletscherhaft langsam, interessant übelriechend, praktisch taub. Einmal am Tag tauchte sie aus ihrem Haus auf, um in einem Auto von der Größe eines Flugzeugträgers in den Supermarkt zu fahren. Von ihrem Haus ins Auto brauchte sie zwei Stunden und dann noch einmal zwei, um das Auto aus der Einfahrt auf die Straße zu kriegen. Das lag einerseits daran, dass sie nie einen Gang fand, der ihr genehm war, und andererseits, dass sie sich beim Vor- und Zurückmanövrieren nie mehr als einen knappen Zentimeter auf einmal bewegte und nur soeben der Notwendigkeit bewusst zu sein schien, dass man gelegentlich das Steuer drehen musste. Alle in der kleinen Straße wussten, dass man zwischen zehn und zwölf Uhr besser nicht versuchte, irgendwohin zu fahren, denn Mrs. Vandermeister holte ihr Auto raus.

Weitreichendere Berühmtheit erlangte sie, wenn sie erst einmal die Straße erobert hatte. Obwohl es bis Dahl’s nur etwas über einen Kilometer war, sorgte ihre Fahrweise für Szenen, die an das jährliche Stiertreiben durch die Straßen von Pamplona gemahnten. Sowohl Motorisierte als auch Fußgänger stoben in panischer Angst vor ihr zur Seite. Und es stimmte ja auch:Wenn Mrs. Vandermeisters Auto auf der Straße auf einen zufuhr, war das ein beängstigender Anblick. Zunächst einmal sah es aus, als sei das Fahrzeug führerlos, so extrem winzig war sie, und es fuhr ja auch wie führerlos, denn es bewegte sich selten in seiner Gänze auf der Fahrbahn, besonders dann nicht, wenn es um Kurven holperte. Normalerweise schlugen unter ihrem Fahrwerk auch recht umfängliche Gegenstände Funken – ein Motorrad, eine Mülltonne, ihre Gehhilfe –, die sie unterwegs aufgesammelt hatte und nun auf allen ihren Wegen mitnahm.

Das Geld bei Mrs. Vandermeister einzutreiben war ein nicht enden wollender Alptraum. In ihrer Haustür war ein kleines Fenster, durch das man ungehindert in den Flur bis zum Wohnzimmer schauen konnte. Wenn man eine Stunde und zehn Minuten lang alle fünfzehn Sekunden auf ihre Türklingel drückte, bemerkte sie, das wusste man, normalerweise endlich, dass jemand an der Tür war. Dann schrie sie nämlich »Na, wer zum Teufel ist denn das?« in sich hinein und begann mit dem abendfüllenden Programm, sich von ihrem Sessel zur Haustür zu begeben, eine Strecke von siebeneinhalb Metern, auf der sie ihre Gehhilfe vor sich herstieß und -schubste. Nach circa 20 Minuten erreichte sie den Flur und kam mit etwa der Geschwindigkeit, in der Eis schmilzt, zur Haustür. Manchmal vergaß sie, wo sie hinwollte, und schickte sich an, einen Umweg über die Küche oder die Toilette zu machen, und dann musste man wie ein Berserker klingeln, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Wenn sie endlich an der Tür angekommen war, galt es, sie in einer zusätzlichen halben Stunde davon zu überzeugen, dass man kein Mörder war.

»Ich bin der Zeitungsjunge, Mrs. Vandermeister!«, schrie man ihr durch die kleine Glasscheibe zu.

»Billy Bryson ist mein Zeitungsjunge!«, schrie sie zurück.

»Ich bin Billy Bryson! Schauen Sie mich durchs Fenster an, Mrs. Vandermeister! Hier oben, schauen Sie! Sie können mich sehen, wenn Sie hier hochschauen, Mrs. Vandermeister!«

»Billy Bryson wohnt drei Häuser weiter!«, schrie dann Mrs. Vandermeister. »Das ist das falsche Haus! Warum bist du denn hierhergekommen?«

»Mrs. Vandermeister, ich sammle das Zeitungsgeld ein! Sie schulden mir drei Dollar und 60 Cents!«

Wenn man sie endlich dazu gebracht hatte, die Tür aufzuzerren, war sie immer überrascht, dass man da stand. »Ach Billy! Du hast mir aber einen Schrecken eingejagt!«, sagte sie, und dann dauerte es wieder eine kleine Ewigkeit, in der sie, die Alzheimer-Erkennungsmelodie vor sich hin summend, erneut losschlurfte und wackelte, um ihre Geldbörse zu suchen, noch eine halbe Stunde, in der sie zurückkam und fragte: »Wie viel noch mal?«, in ihrer Vergesslichkeit noch einen Umweg über Toilette oder Küche versuchte, und ganz zum Schluss verkündete, sie habe nicht so viel Bargeld da und man solle bei späterer Gelegenheit noch einmal vorbeikommen.

»Du solltest nicht so lange damit warten!«, schrie sie. »Es sind nur ein Dollar 20 alle zwei Wochen. Erzähl das Billy, wenn du ihn siehst.«

Wenigstens konnte Mrs. Vandermeister zu ihrer Entlastung vorbringen, dass sie uralt und nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war. Was mich auf die Palme brachte, war, wenn normale Leute mich wieder wegschickten, meist, weil sie keine Lust hatten, ihre Geldbörsen zu holen. Je reicher die Leute waren, desto eher schickten sie einen wieder weg – immer mit einer Ausrede und einem weltentrückten Lächeln – »Ach, kannst du mir das jemals verzeihen?«

»Schon gut, schon gut, meine Dame. Ich schleppe mich gern am kältesten Abend des Jahres die zweieinhalb Kilometer durch den hohen Schnee hierher und gehe mit leeren Händen, weil Sie Muffins in Ihrem verdammten Ofen haben und Ihr Nagellack trocknet. Kein Problem!«

Natürlich sagte ich nie dergleichen, aber ich begann Bußgelder zu erheben. Ich erhöhte die Zahlbeträge reicher Kunden um 50 oder 60 Cents und sagte ihnen, der Monat habe an einem Mittwoch begonnen und man müsse eine zusätzliche halbe Woche mit einberechnen. Auf ihrem Küchenkalender konnte man ihnen zeigen, dass am Anfang oder Ende des Monats ein paar weitere Tage waren, und das funktionierte immer, besonders bei Männern, die ein, zwei Cocktails getrunken hatten, und das hatten sie ja für gewöhnlich.

»Heiliges Kanonenrohr«, sagten sie und schüttelten verwundert den Kopf, während man ihr Extrageld einsackte.

»Wissen Sie, vielleicht zahlt Ihnen Ihr Chef nicht jeden Monat die richtige Summe«, sagte ich manchmal liebenswürdig.

»Ja – hey, ja!«, sagten sie dann und sahen richtig beunruhigt aus.

Die andere Gefahr bei reichen Leuten waren ihre Hunde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass arme Leute fiese Hunde haben und es wissen. Reiche Leute haben fiese Hunde und weigern sich, es zu glauben. Damals gab es ohnehin Tausende von Hunden, auf jedem Grundstück wohnte einer – große Hunde, grantige Hunde, dumme Hunde, klitzekleine, bissige lästige Flitzer, die man am allerliebsten in einen lebenden Hackysack verwandelt hätte, Hunde, die an einem riechen wollten, Hunde, die auf einem sitzen wollten, Hunde, die alles anbellten, was sich bewegte. Und es gab Dewey. Dewey war ein schwarzer Labrador und gehörte einer Familie namens Haldeman im Terrace Drive. Dewey war ungefähr so groß wie ein Schwarzbär und hasste mich. Bei allen anderen Menschen war er ein großes, weiches sabberndes Bündel. Doch mich wollte er aus Gründen, die er nicht enthüllte und wahrscheinlich auch selbst nicht kannte, nicht lebendig, sondern tot sehen. Er hatte was gegen mich und damit basta. Die Haldemans wiesen die Vorstellung, dass Dewey fies sein könne, lachend von sich und hörten heiteren Sinnes auch auf keinerlei Vorschläge, wie zum Beispiel, dass er angekettet sein sollte, wie es von Gesetzes wegen eigentlich erforderlich war. Sie waren Republikaner – Nixon-Republikaner – und deshalb nicht der Meinung, dass Gesetze für alle Menschen gleich gelten.

Ich hatte besondere Angst vor den Sonntagmorgen, wenn es dunkel war, denn Dewey war schwarz und bis auf seine Zähne unsichtbar, und nur er und ich trafen aufeinander, während alle anderen schliefen. Dewey schlief, wo immer ihn Bewusstlosigkeit übermannte, manchmal auf der vorderen Veranda, manchmal auf der hinteren, manchmal in einem alten Zwinger neben der Garage, manchmal auf dem Weg, aber immer draußen. Er war also stets da und stets angriffsbereit. Ich brauchte immer Stunden, um mit angehaltenem Atem den vorderen Eingang und die fünf breiten, stets quietschbereiten Holzstufen zur überdachten Tür der Haldemans hinaufzuschleichen und ganz, ganz leise die Zeitung auf die Matte zu legen, immer gewärtig, dass ich im Moment, in dem ich das tat, von irgendwo aus der Nähe ein tiefes, dunkles, drohendes Knurren hören, aber das dazugehörige Tier nicht sehen konnte. Das Knurren währte so lange, bis ich mich, im Rückwärtsgang verzogen hatte, nicht ohne mich in einem fort respektvoll zu verbeugen. Hin und wieder – eben genauso oft, dass ich ewig in Angst und Panik war – kam Dewey, bösartig bellend, angestürmt, und ich musste, wimmernd und die Hände schützend über mein Hinterteil gelegt, quer über den Hof rasen, auf mein Fahrrad springen und wie wild von dannen radeln, wobei ich gegen Hydranten und Laternenpfähle krachte und meist viel schlimmere Verletzungen davontrug, als wenn ich zugelassen hätte, dass Dewey mich zu Boden warf und ein Weilchen an mir herumknusperte.

Das Ganze war zu schrecklich, um es in Worte zu fassen. Schlimmer, als angegriffen zu werden, war eigentlich nur, auf den nächsten Angriff zu warten, und positiv war einzig die überwältigende Erleichterung, wenn es vorüber war, wenn ich wusste, dass ich Dewey in den nächsten 24 Stunden nicht wieder begegnen musste. Bomberpiloten, die von einem gefährlichen Einsatz zurückkehren, kennen das Gefühl.

Eines knackig kalten, glitzernden Märzmorgens ging ich derart erleichtert meines Weges und brachte eine Zeitung zu einem Haus ein Stück weiter, als Dewey – plötzlich doppelt so groß wie sonst und mit nun erst recht unbegründeter Aggressivität – im Affenzahn um McManuses Haus hinter mir herkam. Ich weiß noch, dass ich in der Tausendstelsekunde, die mir zum Denken blieb, dachte, wie unfair das mal wieder sei. Es war nicht recht. Ich war doch eben noch so glücklich gewesen.

Bevor ich auch nur in irgendeiner sinnvollen Weise reagieren konnte, biss mich Dewey beherzt ins Bein, direkt unter der linken Pobacke, und warf mich zu Boden. Er zerrte mich ein bisschen hin und her – ich weiß noch, dass meine Finger durch Gras streiften – und gab mich dann abrupt frei, stieß ein verwirrtes, spielerisches, dumpfes Bellen aus und raste zurück in das Randbeet mit den Büschen, von wo er gekommen war. Wütend und gründlich durchzaust, watschelte ich zur nächsten Laterne an der Straße und zog mir die Hosen herunter, um den Schaden zu begutachten. Meine Jeans waren zerrissen und in dem fleischigen Teil meines Oberschenkels war ein kleines Loch mit einem winzigen Tröpfchen Blut. Es tat eigentlich nicht sehr weh, wuchs sich aber am nächsten Tag zu einem wunderbar purpurfarbenen blauen Fleck aus, den ich in der Jungentoilette einem zahlreichen, anerkennenden Publikum zeigte, einschließlich Mr. Groober, dem merkwürdigen, stummen Schulhausmeister, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Ort mit hohen Mauern entkommen und noch niemals bei irgendetwas so freudig erregt gewesen war. Nach der Schule musste ich zum Arzt, wo ich eine Tetanusspritze bekam, was ich, wie Sie sich vorstellen können, weniger zu schätzen wusste.

Obwohl meine Wunde der Beweis war, weigerten sich die Haldemans immer noch, zu glauben, dass mich ihr Köter gebissen hatte. »Dewey?«, lachten sie. »Dewey tut doch keiner Fliege was zuleide, Herzchen. Und wenn es dunkel ist, verlässt er auch gar nicht das Grundstück. Der hat doch Angst vor seinem eigenen Schatten.« Und dann lachten sie wieder. Mich, behaupteten sie steif und fest, habe ein anderer Hund gebissen.

Nur gut eine Woche später attackierte Dewey Mrs. Haldemans Mutter, die aus Kalifornien zu Besuch war. Er warf sie zu Boden und war kurz davor, ihr das Gesicht vom Schädel zu reißen, was meinem Fall sehr nützlich gewesen wäre. Zum Glück kam Mrs. Haldeman gerade noch rechtzeitig, um ihre Mutter zu retten, und begriff die erschreckende Wahrheit über ihr geliebtes Haustier. Dewey ward in einem Lieferwagen weggebracht und nie wieder gesehen. Ich glaube, eine solche Genugtuung habe ich nie wieder empfunden. Eine Entschuldigung hörte ich nie. Dafür klebte ich ihnen jeden Tag heimlich einen Popel in die Zeitung.

Reiche Leute zogen aber wenigstens nicht weg, ohne einem Bescheid zu sagen. Mein Freund Doug Willoughby hatte eine Zeitungstour am weniger noblen Ende der Grand Avenue, die zur Hauptsache aus komisch riechenden Mietshäusern bestand, in der lauter Habenichtse, chronisch Kranke und Menschen wohnten, die durch die Wände und nicht immer freundlich miteinander kommunizierten. Dougs Häuser waren alle düster und ohne Teppiche und die Flure stets so lang und schlecht beleuchtet, dass man ihr Ende nicht sehen konnte und deshalb nie wusste, was einen dort erwartete. Man brauchte Mut und Willensstärke, schon um die Gebäude nur zu betreten. Regelmäßig entdeckte Willoughby, dass ein Kunde ausgezogen (oder in Handschellen abgeführt worden) war, ohne dass er das Abo-Geld bekommen hatte, und dann musste der arme Kerl den Differenzbetrag aus eigener Tasche bezahlen. Der Register musste grundsätzlich nie draufzahlen, nur der Zeitungsjunge. Willoughby erzählte mir einmal, dass er in seiner besten Woche vier Dollar verdient hatte, und da waren die Trinkgelder zu Weihnachten schon mit drin.

Ich hingegen prosperierte, besonders wenn ich meine Sonderzulagen miteinberechnete. Kurz vor meinem zwölften Geburtstag war es so weit: Ich konnte 102,12 Dollar in bar – eine enorme Summe, schon rein praktisch, denn es dauerte minutenlang, die hauptsächlich kleinen Münzen an der Kasse vorzuzählen – für einen tragbaren RCA-Schwarz-Weiß-Fernseher mit einer Klappantenne hinlegen. Es war ein neues schlankes Modell aus weißlich grauem Plastik mit den Reglerknöpfen oben – eine aufregende Novität – und extrem elegant. Ich trug ihn in mein Zimmer hoch, schloss ihn an, schaltete ihn ein und wurde nur noch selten im übrigen Haus gesehen.

Von nun an nahm ich jeden Abend mein Essen auf einem Tablett mit in mein Zimmer und sah meine Eltern, außer bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Thanksgiving, kaum mehr. Von Zeit zu Zeit trafen wir uns natürlich zufällig im Flur und an heißen Sommerabenden setzte ich mich bisweilen zu einem Glas Eistee zu ihnen auf die Veranda, doch meist gingen wir getrennte Wege. So gesehen glich unser Haus weniger dem Heim einer Familie als einer Pension – einer freundlichen Pension, in der die Leute gut miteinander auskamen, aber Wert auf ihre Privatsphäre legten und die der anderen achteten.

Für mich war das alles vollkommen normal. Wir waren nie eine eng zusammengluckende Familie, wenn ich jetzt so zurückdenke. Jedenfalls nicht im traditionellen Sinn. Meine Eltern waren freundlich, sogar liebevoll, doch irgendwie immer leicht zerstreut und mit den Gedanken woanders. Meine Mutter war ewig und drei Tage damit beschäftigt, Flecken an Kragen zu bearbeiten oder Kartoffeln von den Ofenwänden zu kratzen – irgendwas versuchte sie immer abzuscheuern –, und mein Vater war entweder weg, um für die Zeitung von einem Sportereignis zu berichten, oder er war in seinem Zimmer und las. Sehr selten gingen sie ins Kino – im Varsity Theater wurden von Zeit zu Zeit Filmkomödien mit Peter Sellers gezeigt, die sie insgeheim liebten – oder zur Bibliothek. Meist blieben sie einfach glücklich und zufrieden zu Hause und hielten sich in verschiedenen Zimmern auf.

Jeden Abend gegen elf Uhr oder ein wenig später hörte ich, wie mein Vater nach unten ging und sich in der Küche einen Happen zu essen machte. Die Happen zu essen meines Vaters waren legendär. Die Zubereitungszeit betrug mindestens 30 Minuten, und alle möglichen Zutaten, die er penibel vor sich aufbaute, kamen zum Einsatz – Ritz-Cracker, ein großes Glas Senf, Weizenkeime, Radieschen, zehn Hydrox-Kekse, ein riesiger Becher Schokoladeneis, mehrere Scheiben Frühstücksfleisch, frisch gewaschene Salatblätter, Cheez Whiz, Erdnussbutter, Erdnusskrokant, ein, zwei hartgekochte Eier, ein kleines Schälchen Nüsse, Wassermelone, wenn es sie gab, vielleicht eine Banane. Alles wurde hübsch geschält, geputzt, in Scheiben und in Würfel geschnitten, gestapelt oder geschichtet, je nachdem, ansprechend arrangiert auf einem großen braunen Tablett und weggetragen, um während der nächsten Stunden konsumiert zu werden. Keiner von diesen Happen hatte weniger als 12000 Kalorien und mindestens 80 Prozent davon steckten in Cholesterin und gesättigten Fettsäuren, doch mein Vater nahm nie auch nur ein Gramm zu.

Noch etwas war bemerkenswert, wenn mein Vater sich seine Happen machte. Er bereitete sie mit nacktem Hinterteil zu. Nicht, möchte ich schnell hinzufügen, weil er meinte, die Happen würden besser, wenn man bei der Zubereitung seinen Allerwertesten entblößte, sondern er kam schon mit nacktem Po herunter. Eine seiner kleinen Marotten war nämlich, dass er von der Taille abwärts nackt schlief. Er fand es bequemer und gesünder, die untere Körperhälfte nachts freizulegen und trug im Bett nur ein ärmelloses T-Shirt. Und wenn er hinunterging, um einen Happen zu komponieren, war er eben immer derart bekleidet (oder unbekleidet). Weiß der Himmel, was Mr. und Mrs. Bukowski nebenan dachten, wenn sie die Vorhänge zuzogen und (unter Garantie) auf der anderen Seite des Zauns sahen, wie mein Vater mit bloßem Hinterteil in seiner Küche herumtappte, hoch in Regale langte und die Rohstoffe für sein nächtliches Festmahl zusammenstellte.

Im Nachbarhaus mochte es Bestürzung hervorrufen, doch in unserem Haus merkte man gar nichts davon, denn alle schliefen schon tief und fest in ihren Betten (oder lagen im Dunkeln und sahen sehr leise fern, wie ich). Doch eines Freitags ungefähr im Jahre 1963 ging mein Vater spätabends nach unten, wo meine Schwester, was er nicht wusste, Gäste hatte. Genauer: Sie und ihre Freundinnen Nancy Ricotta und Wendy Spurgin lagerten mit ihren Freunden im Wohnzimmer, sahen im Dunkeln fern und putzten einander ihre Luftröhren mit den Zungen (habe ich mir jedenfalls immer vorgestellt), da wurden sie plötzlich von einem Licht im Flur des ersten Stocks und den Geräuschen meines Vaters aufgeschreckt, der die Treppe herunterkam.

Wie in den meisten amerikanischen Häusern war das Wohnzimmer in unserem Haus mit den Räumen dahinter durch eine türlose Öffnung verbunden, einen Bogendurchgang, der ungefähr 1,80 Meter breit war, was bedeutete, dass man dort praktisch nicht für sich war und der Klang herannahender Erwachsenenschritte ernst genommen werden musste. Die sechs jungen Menschen nahmen sofort schickliche Positionen ein und schauten gerade rechtzeitig zu dem Durchgang, um meines Vaters leicht wackelnde, vom gespenstischen Flackern des Fernsehers schwach illuminierte Pobacken zu sehen, die sich durch den Flur und weiter in die Küche bewegten.

25 Minuten saßen sie mucksmäuschenstill da, zu peinlich berührt, als dass sie hätten reden können, denn sie wussten ja auch, dass mein Vater den gleichen Weg zurückgehen und diesmal die Begegnung frontal sein würde.

Zum Glück (insofern man hier ein solches Wort verwenden kann) hatte mein Vater sie offenbar im Vorbeigehen aus den Augenwinkeln heraus gesehen oder Stimmen oder Keuchen oder sonst etwas gehört – als er jedenfalls mit seinem Tablett zurückkam, war er in den flotten beigefarbenen Regenmantel meiner Mutter gewandet, womit er den Eindruck erweckte, dass er nicht nur ganz schön abartig, sondern nächtens auch ein Transvestit war. Im Vorbeigehen entbot er der versammelten Gesellschaft ein schüchternes, aber freundliches »Guten Abend« und verschwand die Treppe hinauf nach oben.

Ich glaube, es dauerte sechs Monate, bis meine Schwester wieder mit ihm sprach.

Interessanterweise merkte ich just zu der Zeit, in der ich meinen Fernseher erstand, dass ich Fernsehen eigentlich gar nicht mochte – oder, um es genauer auszudrücken, dass ich das, was es im Fernsehen gab, nicht sehr mochte. Den Fernseher an sich hatte ich gern: Ich mochte die ständige Abfolge von Geschwätz und hirnlosem Gelächter. Deshalb ließ ich es meist wie einen geistig zurückgebliebenen Verwandten in der Ecke vor sich hin brabbeln und las. Ich war nun in einem Alter, in dem ich viel las, stets und ständig. Ein- oder zweimal die Woche stieg ich hinunter ins Wohnzimmer, wo es zu beiden Seiten des Fensters nach hinten hinaus zwei riesige (so schien es mir jedenfalls) Einbaubücherschränke gab. Die waren voll mit den Büchern meiner Eltern, meist gebundenen Exemplaren, meist aus dem Buch-des-Monats-Buchclub, meist aus den 1930ern und 1940ern, und ich suchte mir drei oder vier aus und ging wieder nach oben in mein Zimmer.

Ich war unbekümmert willkürlich in meiner Auswahl, denn ich hatte kaum eine Ahnung, welche Bücher von der Kritik anerkannt und welche populärer Mist waren. Neben vielem anderen las ich Trader Horn. Abenteuer an der Elfenbeinküste; Die Brücke von San Luis Rey; Our Hearts Were Young and Gay; Manhattan Transfer; You Know Me, Al; Die treue Nymphe; Der verlorene Horizont, die Kurzgeschichten von Saki, mehrere witzige Anthologien von Bennett Cerf, einen aufregenden Bericht über das Leben auf der Teufelsinsel mit dem Titel Dry Guillotine und mehr oder weniger das Gesamtwerk von P. G. Wodehouse, S.S. Van Dine und Philo Vance. Eine besondere Schwäche hatte ich für – und ich glaube, ich war der letzte Mensch, der es las – Der grüne Hut von Michael Arlen und seine wunderbaren, unvergleichlichen Namen: Lady Pynte, Venice Pollen, Hugh Cypress, Hauptmann Victor Duck und – unübertrefflich! – Trehawke Tush.

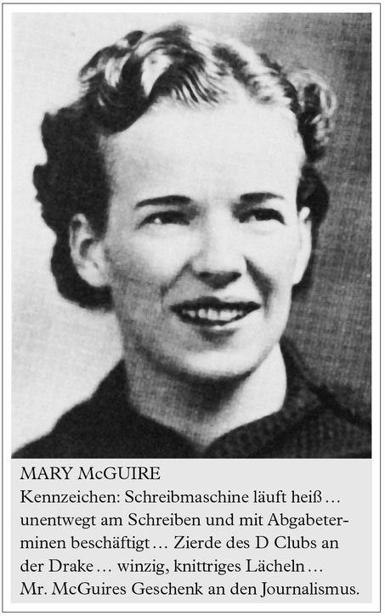

Bei einem dieser Sammeltrips stieß ich auf einem unteren Regal auf ein Jahrbuch der Drake University von 1936. Als ich es durchblätterte, entdeckte ich zu meinem höchsten, vollkommenen Erstaunen, dass meine Mutter in dem Jahr die Homecoming-Queen beim Ehemaligenfest gewesen war. Auf einem Bild steht sie auf einem Festzugswagen, strahlt vor Glück, ist jugendlich schlank und trägt ein glitzerndes Diadem. Ich ging mit dem Buch in die Küche, wo ich meinen Vater beim Kaffeekochen fand. »Wusstest du, dass Mom die Homecoming-Queen an der Drake war?«, fragte ich.

»Natürlich.«

»Wie kam das denn?«

»Na, sie wurde von ihren Kommilitonen gewählt! Deine Mom war nämlich eine wahre Augenweide.«

»Echt?« Ich war noch nie auf den Gedanken gekommen, dass meine Mutter anders als mütterlich aussah.

»Ist sie natürlich immer noch«, fügte er galant hinzu.

Ich fand es verblüffend, ja, eigentlich nicht angebracht, dass andere Menschen meine Mutter attraktiv oder begehrenswert fanden. Dann erwärmte ich mich allmählich für die Vorstellung. Meine Mutter war eine Schönheit gewesen. Sieh mal einer an!

Ich stellte das Buch zurück. Gleich daneben im Regal waren noch acht oder neun Bücher mit dem Titel Beste Sportgeschichten 1950 und so weiter für fast jedes Jahr bis zur damaligen Gegenwart und jedes enthielt dreißig, vierzig der besten Artikel des jeweiligen Jahres über Sportereignisse, die von jemand Berühmtem wie zum Beispiel Red Barber ausgewählt worden waren. Und in jedem dieser Bände stand ein Artikel – manchmal sogar zwei – von meinem Vater. Oft war er der einzige Journalist aus der Provinz, der vertreten war. Ich setzte mich auf die Fensterbank zwischen den Bücherschränken und las ein paar Artikel gleich an Ort und Stelle. Sie waren wunderbar. Waren sie wirklich. Einfach eine kluge Zeile nach der anderen. In einem Artikel, erinnere ich mich, wurde berichtet, wie der Footballtrainer der University of Iowa, Jerry Burns, entsetzt an den Seitenlinien auf und ab lief, während sein glückloses Team zuließ, dass Ohio State die Touchdowns nach Lust und Laune gelangen. »It was a case of the defence fiddling while Burns roamed«, schrieb er11, und ich staunte, welcher sprühenden Geistesblitze der närrische alte Nacktarsch fähig war.

Angesichts dieser ermutigenden Entdeckungen modifizierte ich die Thunderbolt-Kid-Geschichte unverzüglich. Ich war der leibliche Abkömmling meiner Eltern, doch ja – und freute mich darüber. Ihr genetisches Material war mein genetisches Material, da gab’s kein Vertun. Nach nun reiflicherer Überlegung stellte sich heraus, dass mein Vater, nicht ich, vom Planeten Electro zur Erde geschickt worden war, um die Interessen King Voltons und seines dem Untergang geweihten Geschlechts zu wahren und zu vertreten. Und wenn ich es recht bedachte, war das auch viel einleuchtender. Gab es denn einen Ort mit einem schöner klingenden Namen als Winfield, Iowa, in dem ein Superheld aufwachsen konnte?

Leider, begriff ich nun auch, war aber die Raumkapsel meines Vaters unsanft gelandet und mein Vater hatte eine heftige Gehirnerschütterung erlitten, nach der er alle diesbezüglichen Erinnerungen verloren und ein, zwei leicht seltsame Gewohnheiten angenommen hatte – hauptsächlich, einem krankhaften Geiz zu frönen und nach Einbruch der Dunkelheit nicht gern Unterhosen zu tragen. Auch war er sich tragischerweise sein ganzes Leben lang nicht bewusst, dass er die angeborene Fähigkeit besaß, Superkräfte in sich zu mobilisieren. Das zu entdecken blieb seinem jüngsten Sohn überlassen. Die Spezialkleidung, in der ich meine Electro-Kräfte spielen ließ, benötigte ich, weil ich durch Geburt Erdling war und die Superfähigkeiten nicht auf natürlichem Wege bekam. Dazu brauchte ich eben den Heiligen Pullover von Zap.

Natürlich, jetzt ergab alles einen Sinn. Und die Geschichte, die wurde einfach nur immer besser.