Auf dem Lande

Mason City, Iowa – Eine hübsche blonde, junge Ehefrau kitzelte am Dienstag früh ihren Ehemann aus Spaß, damit er aufstand und die Kühe molk, und das führte im Handumdrehen zu einer Tragödie. Mrs. Jennie Becker Brunner, 22, sagte, in Tränen aufgelöst, später am selben Tag in einer Zelle des Cerro-Gordo-Bezirksgefängnisses, dass sie ihren Ehemann Sam Brunner, 26, mit seinem .45-Kaliber-US-Army-Colt erschossen habe. Mrs. Brunner sagte, sie und ihr Mann seien in Streit geraten, nachdem sie ihn unter dem Arm gekitzelt habe, um ihn aus dem Bett zu kriegen.

Des Moines Register, 19. November 1953

Abgesehen von dem einen oder anderen kitzligen Mord war Iowa traditionell ein friedlicher, erfreulich gewaltfreier Staat. In den etwa 160 Jahren seines Bestehens ist auf seinem Boden offiziell nur ein Schuss im Zorn abgegeben worden, und selbst da war der Zorn nicht sehr heftig. Im Bürgerkrieg feuerte eine Gruppe Unionssoldaten aus Gründen, die meines Wissens heute vollkommen vergessen sind, eine Kanonenkugel über die Staatsgrenze nach Missouri ab. Sie landete auf einem Feld auf der anderen Seite und kullerte aus, ohne Schaden anzurichten. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Nachbarn aus Missouri sie auf einen Wagen geladen und zurückgebracht hätten. Jedenfalls kam niemand zu Schaden. Das war nicht nur der Höhepunkt in der Militärgeschichte Iowas, sondern damit erschöpfte sie sich auch.

Iowa hat bei allem, was es tat, stets stolz den Mittelweg beschritten. Es befindet sich in der Mitte des Kontinents, zwischen den beiden mächtigen größten Flüssen, dem Missouri und dem Mississippi, und während meiner ganzen Kindheit rangierte es auch bei sonst allem immer genau in der Mitte – in der Flächenausdehnung, der Bevölkerungszahl, beim Wahlverhalten, bei der Reihenfolge des Beitritts zu den Vereinigten Staaten. Wir waren ein wenig wohlhabender, um vieles gesetzestreuer und besser ausgebildet und gebildet als der Durchschnitt der Nation und aßen auch mehr Jell-O (viel mehr – und um ganz ehrlich zu sein: Wir aßen allen Wackelpeter!). Doch ansonsten taten wir uns durch rein gar nichts hervor. Während andere Bundesstaaten des Mittleren Westens einen mehr oder weniger kontinuierlichen Strom von Weltklasseberühmtheiten hervorbrachten – Mark Twain, Abraham Lincoln, Ernest Hemingway, Thomas Edison, Henry Ford, F. Scott Fitzgerald, Charles Lindbergh –, schenkte Iowa der Welt Donna Reed, Wyatt Earp, Herbert Hoover und den Typen, der Fred Mertz in Typisch Lucy spielte.

Iowas Haupterwerbszweige waren immer die Landwirtschaft und das Freundlichsein, und in beidem sind wir besser als irgendjemand sonst, auch wenn Eigenlob stinkt. Iowa ist ein typischer Agrarstaat. Alles an ihm ist ideal zum Dinge Wachsenlassen. Es besitzt gerade einmal 1,6 Prozent der Fläche der Vereinigten Staaten, aber 25 Prozent des Mutterbodens allererster Güte. Dieser Mutterboden ist an den meisten Stellen fast einen Meter tief, was offenbar sehr tief ist. Schlendern Sie über das Feld einer Farm in Iowa, und Sie haben ein Gefühl, als könnten Sie bis zur Taille darin versinken. Auf jeden Fall sinken Sie bis zu den Knöcheln ein. Es ist, als spaziere man auf einem sehr großen Backblech mit Brownies herum. Auch das Klima ist ideal, wenn es einem nichts ausmacht, im Winter tonnenweise Schnee zu schippen und sich den ganzen Sommer vor Tornados zu verstecken. Gemessen an den Maßstäben der restlichen Welt sind Dürren im Wesentlichen unbekannt und Regenfälle verteilen sich mit fast unheimlicher Mildtätigkeit – wenn es nottut, so heftig, dass alles einmal kräftig nass wird, doch nicht so heftig, dass Setzlinge weggespült oder Nährstoffe ausgewaschen werden. Die Sommer sind lang und angenehm sonnig, aber selten herrscht sengende Hitze. Nirgendwo wachsen Pflanzen lieber als in Iowa.

Folglich ist es eines der landwirtschaftlich am meisten genutzten Gebiete der Erde. Jemand hat einmal ausgerechnet, dass in Iowa Platz für 225 000 Farmen mit einer Fläche von jeweils 160 Morgen (angeblich die optimale Größe für eine Farm) wäre. 1930, dem Spitzenjahr hinsichtlich der Anzahl der Farmen, gab es 215 361 im Staat – also nicht viel unter dem absoluten Maximum. Heute ist die Zahl wegen des gnadenlosen Drucks zur Zusammenlegung viel, viel geringer, doch 95 Prozent des Landes in Iowa ist immer noch landwirtschaftliche Nutzfläche. Der restliche kleine Teil entfällt auf Highways, Wälder, ein paar vereinzelte Seen und Flüsse, massenhaft kleine Städte, ein paar kleinere Großstädte und ungefähr zwölf Millionen Wal-Mart-Parkplätze.

Ich erinnere mich, dass ich einmal auf der State Fair, der großen Landwirtschaftsausstellung Iowas, gelesen habe, dass die Farmen Iowas mehr an Wert produzierten als alle Diamantenminen der Welt zusammen – und diese Tatsache erfüllt mich noch heute mit Stolz. Iowa bleibt die Nummer eins der Nation bei der Erzeugung von Mais, Eiern, Mastschweinen und Sojabohnen und steht an zweiter Stelle, was den Wert der gesamten landwirtschaftlichen Produktion in den USA betrifft. Übertroffen wird es nur von Kalifornien, das flächenmäßig aber dreimal so groß ist. Iowa erzeugt ein Zehntel der gesamten Nahrungsmittel der Vereinigten Staaten und ein Zehntel des Maises auf der ganzen Welt. Hurra!

Und als ich aufwuchs, lief all das so gut wie nie zuvor und nie danach. Die 1950er Jahre sind oft als das letzte goldene Zeitalter für die Familienfarmen in den Vereinigten Staaten bezeichnet worden, und kein Staat war goldener als Iowa, und kein Fleckchen glitzerte hübscher als Winfield, die adrette, fröhliche kleine Stadt in der Südwestecke des Staates, nicht weit vom Mississippi, wo mein Vater aufwuchs und meine Großeltern lebten.

Mir gefiel alles an Winfield – seine hübsche Hauptstraße, seine unerschütterliche Ruhe, seine wogenden Maisfelder, ringsum der gesunde Geruch nach Land. Selbst der Name war solide und passte genau. Viele Städte in Iowa haben Namen, die ein wenig abgelegen und einsam und vielleicht einen Hauch inzüchtig klingen – Mingo, Pisgah, Tingley, Diagonal, Elwood, Coon Rapids, Ricketts –, doch in dieser grüngoldenen Ecke des Staates waren die Namen allesamt brav und gediegen: Winfield, Mount Union, Columbus Junction, Olds, Mount Pleasant und, nicht zu überbieten, das strahlende Morning Sun.

Mein Großvater war von Beruf Landbriefträger, doch er besaß eine kleine Farm am Rand der Stadt. Er verpachtete das Land an andere Farmer und behielt drei, vier Morgen für Obstbäume und Gemüse. Zu dem Anwesen gehörten eine große rote Scheune und, schien es mir, riesige Rasenflächen auf allen Seiten. Die Rückseite des Hauses wurde von einer gewaltigen Eiche mit einer weißen Bank darum herum beherrscht. Man hatte den Eindruck, dass in den oberen Ästen immer eine Brise speziell für sie wehte. Es war das kühlste Fleckchen im Umkreis von 150 Kilometern. Hier saß man an den ruhigen Abenden vor oder nach dem Essen zum Erbsenpulen und Grüne-Bohnen-Schnibbeln oder drehte eine Kurbel, um Eiskrem herzustellen.

Das Haus meiner Großeltern war sehr ordentlich und klein – mit nur zwei Schlafzimmern, einem oben, einem unten –, aber extrem behaglich, und es kam mir immer geräumig vor. Als ich Winfield Jahre später einmal wieder besuchte, war ich überrascht, wie winzig es in Wirklichkeit war.

Aus sicherer Entfernung sah die Scheune aus, als könne man an keinem Ort der Welt besser und unterhaltsamer spielen. Sie wurde schon seit langem nur noch zum Aufbewahren alter Möbel und von Krimskrams benutzt, den niemand mehr brauchte. Es gab Türen, an denen man schaukeln konnte, geheime Lagerräume und Leitern, die zu dunklen Heuböden führten. Eigentlich aber war die Scheune meines Großvaters schrecklich, denn sie war schmutzig und dunkel und lebensgefährlich und jeder Zentimeter roch. Man konnte keine fünf Minuten darin verbringen, ohne sich die Schienbeine am unflexiblen Teil einer Maschine zu stoßen, sich den Arm an einer alten Messerklinge aufzuratschen, mit mindestens drei verschiedenen Sorten Tierkot (alle Jahre alt, aber immer noch weich in der Mitte) in Kontakt zu kommen, mit dem Kopf an einem nagelgespickten Balken anzuecken und dann in eine klebrige Spinnwebmasse zurückzuprallen, sich vom Nacken bis zum Po in einem Ballen Stacheldraht zu verheddern oder sich von oben bis unten mit zahnstochergroßen Splittern zu spicken. Die Scheune war ideal für ein Ganzkörpertraining des Immunsystems.

Am meisten hatte man Angst davor, dass eine der schweren Türen hinter einem zuschlagen und man für immer und ewig in der übel stinkenden Dunkelheit gefangen sein würde, zu weit vom Haus entfernt, als dass dort die jämmerlichen Schreie vernommen würden. Ich stellte mir immer vor, dass meine Familie am Abendbrottisch saß und einer sagte: »Hm, was ist wohl aus dem alten Billy geworden? Wie lange ist es jetzt her? Fünf Wochen? Sechs? Na, der Auflauf würde ihm ganz bestimmt schmecken, meint ihr nicht? Ich jedenfalls nehme mir noch etwas, wenn ich darf.«

Noch Furcht einflößender waren die Maisfelder, die sich von allen Seiten herandrängten. Mais wächst nicht mehr so hoch wie früher, weil er zu einer kompakten Idealform gezüchtet worden ist, doch als ich klein war, schoss er wie Bambus hoch und erreichte Höhen von 2,50 Metern oder mehr und gegen Ende des eher trockenen Spätsommers erklang auf den 56 290 Quadratmeilen des Landes von Iowa überall sein gespenstisches, bedrohliches Rascheln. Keine Umgebung ist – insbesondere für ein dummes, kleines Menschlein – so anonym, labyrinthisch und beunruhigend wie ein Feld mit unendlich langen, hohen und identisch aussehenden Maispflanzenreihen, von denen jede – einschließlich der diagonal verlaufenden – den Eindruck grenzenloser pflanzlicher Feindseligkeit machte. Schon wenn man bloß am Rand stand und hineinspähte, wusste man: Wagte man sich je mehr als ein paar Meter in ein Maisfeld hinein, so fand man nie wieder heraus. Rollte einem beim Spielen der Ball hinein, ließ man ihn darin liegen, schrieb ihn ab, ging ins Haus und sah fern.

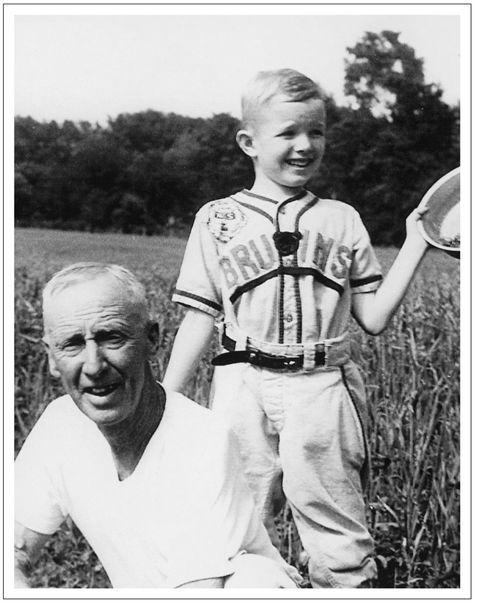

Ich spielte in Winfield aber nicht viel allein, sondern verbrachte viel Zeit damit, hinter meinem Großvater herzutrotten. Er mochte es offenbar, wenn ich ihm Gesellschaft leistete. Wir verstanden uns sehr gut. Mein Großvater war ein stiller Mann, erklärte aber immer gern, was er tat, und freute sich, wenn er jemanden hatte, der ihm eine Ölkanne oder einen Schraubenzieher anreichte. Er hieß Pitt Foss Bryson, und den Namen fand ich spitze. Nach Ernie Banks war er der netteste Mann der Welt.

Er baute immer etwas zusammen – einen kaputten Rasenmäher oder eine Waschmaschine; irgendwas mit Keilriemen und Klingen und vielen rasend schnell surrenden Teilen – und er schnitt sich immer spektakulär. Irgendwann nämlich zündete er den Motor des Geräts, langte hinein, um etwas geradezubiegen, rief beinahe sofort »Dammich!« und zog eine blutige, angeschredderte Hand heraus. Die hielt er eine Weile lang vor sich in die Höhe und wackelte mit den Fingern, als erkenne er sie gar nicht mehr richtig.

»Ohne Brille kann ich nichts sehen«, sagte er schließlich. »Wie viele Finger hab ich hier?«

»Fünf, Grandpa.«

»Na, dann ist es ja gut«, erwiderte er. »Ich hätte einen verlieren können.« Dann ging er und suchte sich einen Verband oder einen Lappen.

Irgendwann nachmittags steckte meine Großmutter den Kopf in die Hintertür und sagte: »Dad, du musst in die Stadt fahren und mir ein paar Steckrüben besorgen.« Sie nannte ihn immer Dad, obwohl er den wunderbaren Namen hatte und nicht ihr Vater war. Das verstand ich nie. Und er musste ihr immer Steckrüben besorgen. Das verstand ich auch nie, denn ich erinnere mich nicht, dass irgendwem von uns mal Steckrüben aufgetischt wurden. Vielleicht war es ein Codewort für Präservative.

Mit ihm in die Stadt zu fahren war immer etwas ganz Besonderes. Es war nicht mal ein halber Kilometer bis dahin, doch wir beide gingen nie zu Fuß, und wenn man auf dem hohen Sitz im Chevy meines Großvaters saß, fühlte man sich wie ein König. Das Stadtzentrum in Winfield bestand aus der Hauptstraße, an der sich zwischen drei Querstraßen ein ruhiges Geschäftsleben abspielte mit einer Post, zwei Banken, ein paar Tankstellen, einer Gaststätte, einer kleinen Zeitungsredaktion, zwei kleinen Lebensmittelläden, einem Billardsalon und einem Kramladen.

Den letzten Halt bei jeder Einkaufstour machten wir in einem Lebensmittelladen an einer Ecke. Er hieß Benteco’s und hatte eine Eingangstür mit Fliegengitter, die immer ein zutiefst befriedigendes, dumpfes Kerboing von sich gab und jedes Eintreten zum Ereignis machte. Bei Benteco’s durfte ich mir stets zwei Flaschen NeHi-Sprudel aussuchen – eine zum Abendessen, eine für danach, wenn wir Karten spielten oder Bilko12 oder Jack Benny im Fernsehen sahen. NeHi war die Limonade der Kleinstädte – warum, weiß ich nicht –, und sie hatte den intensivsten Geschmack und die quirligsten Farben, die je ein Produkt hatte, das von den Lebensmittelkontrollbehörden für den menschlichen Verzehr freigegeben worden ist. Es gab NeHi in sechs ausgewählten Geschmacksrichtungen – Pampelmuse, Erdbeer, Orange, Kirsch, Limette-Zitrone (nie »Zitrone-Limette«) und Root Beer, und sie waren alle so machtvoll aromatisch, dass einem die Augen tränten wie ein unbeaufsichtigter Sprinkler, und mit derart viel Kohlensäure versetzt, dass es sich anfühlte, als schlucke man tausend winzige Rasierklingen. Es war wunderbar.

Das NeHi bei Benteco’s wurde in einem großen blauen, sehr eisigen Kühlgerät aufbewahrt, das aussah wie eine Tiefkühltruhe; die Flaschen waren in Reihen am Hals aufgehängt. Um an eine bestimmte Flasche zu kommen, meinetwegen die letzte Flasche Pampelmuse, bedurfte es meist viel komplizierten Manövrierens, und man musste die Flaschen von einer Reihe in eine andere verschieben. (Pampelmuse war die Geschmacksrichtung, von der man tatsächlich Halluzinationen kriegte; ich habe nach dem Genuss von NeHi-Pampelmuse einmal bis zum Rand des Universums gesehen.) Sich die Flaschen selbst in der Kühltruhe auszusuchen, besonders an einem heißen Tag, wenn man sich in der feuchten kalten Luft aalen konnte, machte großen Spaß. Musste man jedoch warten, bis sich ein anderes Kind etwas ausgesucht hatte, war es die reinste Folter.

In Winfield sah ich übrigens sehr viel fern. Meine Großeltern hatten den besten Fernsehsessel – einen verstellbaren beigefarbenen Lehnstuhl aus Kunstleder, teils Karusellsitz, teils Kapitänssitz in einem Raumschiff, und absolut bequem. Es war ein Gegenstand von einzigartiger Schönheit und Nützlichkeit. Wenn man an dem Hebel zog, wurde man so tief nach hinten heruntergelassen – nein, geschleudert –, dass es so gut wie unmöglich war, sich wieder zu erheben. Doch das machte nichts, weil man sagenhaft bequem lag und sich ohnehin nicht bewegen wollte. Man lag einfach da und sah durch seine gespreizten Füße fern.

Meine Großeltern kriegten sieben Sender auf ihrem Apparat (wir in Des Moines nur drei), doch nur, wenn man die Dachantenne verstellte, was man mit Hilfe einer Kurbel an der Außenwand hinter dem Haus bewerkstelligte. Wollten wir also zum Beispiel KTVO aus Ottumwa empfangen, musste mein Großvater hinausgehen und die Kurbel ein wenig in eine Richtung drehen, wollten wir WOC aus den Quad Cities sehen, in die andere Richtung und bei KWWI aus Waterloo noch einmal anders, doch jedes Mal brauchte er dazu Anweisungen, die wir ihm durch das Fenster zuriefen. Wenn es windig oder die Sonnenaktivität hoch war, musste er während einer Sendung bisweilen acht- oder neunmal hinausgehen. Und wenn es sich um eine der geliebten Sendungen meiner Großmutter handelte wie Jung und leidenschaftlich oder Queen for a Day, blieb er meist gleich draußen für den Fall, dass ein Flugzeug vorüberflog und in einem entscheidenden Augenblick nur noch Wellen über den Bildschirm waberten. Er war der geduldigste Mensch, der je gelebt hat.

Ich schaute damals überhaupt viel fern. Wir alle schauten viel fern. 1955 hatte das US-amerikanische Kind im Durchschnitt 5000 Stunden ferngesehen – gegenüber null Stunden fünf Jahre zuvor. Meine Lieblingssendungen waren (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge): Zorro, Bilko, The Jack Benny Show, Dobie Gillis, Alle lieben Bob, Abenteuer unter Wasser, I Led Three Lives, Corky und der Zirkus, Sugarfoot, Dezernat M, Polizeibericht, Vater ist der Beste, Wenn man Millionär wär, Rauchende Colts, Robin Hood, Die Unbestechlichen, What’s My Line, I’ve Got a Secret, Route 66, Topper und 77-Sunset-Strip, doch eigentlich schaute ich alles.

Meine allerliebste Lieblingssendung war die Burns and Allen Show mit George Burns und Gracie Allen. Ich war von der Sendung nicht nur vollkommen bezaubert, weil ich die Charaktere und ihre Namen so mochte – Blanche Morton, Harry Von Zell –, sondern auch, weil ich fand, dass George Burns und Gracie Allen das witzigste Komikerpaar aller Zeiten waren. George verzog nie eine Miene, und Gracie kriegte immer alles in den falschen Hals. Außerdem hatte George ein Fernsehgerät in seiner Bude, auf dem er beobachten konnte, was seine Nachbarn trieben, ohne dass sie es wussten, und das fand ich eine geradezu brillante Idee, die auch so manche eigene Fantasie anregte. Er trat oft aus der Inszenierung heraus und sprach direkt mit dem Publikum über das, was da vor sich ging. Das Ganze war seiner Zeit um Jahre voraus. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der sich daran erinnert, ganz zu schweigen davon, dass er es auch so liebte.

Fast jeden Sommerabend in Winfield gingen wir kurz vor sechs zu Fuß in die Stadt (alle Bewegungen auf das Zentrum zu waren als »in die Stadt gehen« bekannt). Auf dem schattigen Rasen an einer Kirche nahmen wir an einem riesigen Abendessen teil, zu dem jeder was mitbrachte. Es wurde von Heerscharen stattlicher, kichernder Frauen veranstaltet, die unglaublich schlaffe Arme und Hälse hatten, an denen die Haut wie nasse Säcke herunterhing. Alle hießen sie Mabel, litten sehr unter der Hitze, beschwerten sich aber nie, sondern lachten in einem fort und waren fröhlich. Außerdem waren sie unentwegt damit beschäftigt, mit Bratenwendern Fliegen vom Essen zu verscheuchen (wobei sie ihre alten Arme auf eine hypnotisierende Weise zum Wabbeln brachten), sich lose Haarsträhnen aus dem Gesicht zu blasen und dafür zu sorgen, dass kein menschliches Wesen in einem Umkreis von 50 Metern ohne einen Pappteller dastand, auf dem ein Haufen herzhaften, aber zutiefst merkwürdigen Essens lag – und Gerichte in den 1950er Jahren, lassen Sie mich das sagen, waren wirklich merkwürdig. Der Hauptgang bei diesen Abendessen bestand fast immer aus einer Auswahl an Hackbraten, alle ungefähr von der Größe eines V8-Motors, alle mit einer glänzenden Soße und gespickt mit einer atemberaubenden Menge kurioser Zutaten, die Namensgeber dieser Kreationen waren – Erdnusskrokant-’n’-Cheez-Whiz-Frühstücksfleischbraten, gestürzt, und dergleichen. Fast alle hatten an irgendeiner Stelle mindestens ein »’n’« und »gestürzt« im Namen. Und es gab immer ungefähr 20 davon. Der treibende Gedanke war offenbar, dass kein Gericht zu süß oder zu seltsam war und alles Essen automatisch leckerer wurde, wenn man es gestürzt servierte.

»He, Dwayne, komm her und probier mal diesen scharfen Leber-’n’-kandierter-Mais-Schmortopf, gestürzt«, sagte wohl eine der Mabels. »Mabel hat ihn gemacht. Köstlich!«

»Gestürzt?«, erwiderte Dwayne todernst, was anzeigte, dass eine witzige Bemerkung folgen würde. »Was ist passiert – hat sie ihn fallen lassen?«

»Na, ich weiß nicht, vielleicht«, erwiderte Mabel kichernd. »Willst du Schokoladenbratensoße dazu oder Kekssoße oder Ernussbutter-’n’-Maissplitter-Soße?«

»Na, wie wär’s mit einem bisschen von allem?«

»Sofort.«

Die Beilagen zu den Hauptgängen bestanden aus einem Tisch voll kunterbunter Wackelpuddinge, der typischen Frucht des Staates, die noch mehr fantasievolle Zutaten enthielten – Marshmallows, Salzbretzelchen, Obststücke, Rice Krispies, Maischips, alles, was unter Druck die Form wahrte –, und von all denen musste man auch etwas nehmen. Aber das wollte man natürlich auch, weil alles so appetitlich aussah. Auf zwei weiteren großen Tischen standen Wannen und Platten mit buttertriefendem Kartoffelpüree, in Baked Beans schwimmendem Speck, Gemüse in Sahnesoße, kleingehackten, scharf gewürzten Eiern, Maisbrot, Muffins, Trumms von Keksen und Krautsalat in einem Dutzend Variationen. Wenn man all das auf den Pappteller gehäuft hatte, wog der zwölf Pfund und sah deutlich postoperativ aus, wie mein Vater immer sagte. Doch den hartnäckigen Überredungskünsten der vielen Mabels konnte man einfach nicht widerstehen.

Die Leute strömten zu diesen Abendessen aus den entferntesten Landstrichen herbei. Die Glaubenszugehörigkeit der Kirche spielte keine Rolle. Alle kamen. In der Stadt waren ohnehin alle Methodisten, selbst die Katholiken. (Nur um es gesagt zu haben: Meine Großeltern waren Lutheraner.) Es ging auch nicht um Religion; es ging um Essen in Gesellschaft und in großen Mengen.

»Vergiss bloß nicht, Platz für den Nachtisch zu lassen«, sagte eine Mabel immer, wenn man mit seinem Teller davontaumelte. Doch daran musste man nicht erinnert werden, denn die Desserts waren fantastisch und berühmt, einfach unübertroffen. Es handelte sich im Wesentlichen um die gleichen Gerichte, wie vorher beschrieben, nur ohne das Fleisch.

An den wenigen Abenden, an denen wir nicht bei einem Gemeindefest waren, vertilgten wir bei meinen Großeltern an einem häufig nach draußen auf den Rasen getragenen Tisch enorme Mahlzeiten. (Damals schien es den Leuten wichtig zu sein, ihr Essen mit so vielen Insekten wie möglich zu teilen.) Onkel Dee war natürlich da, der vor sich hin rülpste, und Onkel Jack aus Wapello, der bekannt dafür war, dass er es nie schaffte, einen Satz zu beenden.

»Ich sag euch, was sie machen sollten«, sagte er mitten in einer angeregten Diskussion, und dann warf jemand Durchsetzungsfähigeres einen Kommentar dazwischen, und nie bekam man zu hören, was Jack meinte. »Also, wenn ihr mich fragt«, sagte er, aber niemand fragte ihn. Meist saßen sie herum und redeten über chirurgische Eingriffe und alle möglichen Gebrechen – Kröpfe, Gallensteine, Hexenschüsse, Ischias, Wasser im Knie –, die es heute offenbar nicht mehr gibt. Die Leute kamen mir immer sehr alt und langsam vor und so froh, wenn sie sich hinsetzen konnten.

Aber was waren sie gutmütig. Wenn jemand von außerhalb des üblichen Familienkreises zu Besuch war, brachte immer einer das Tröpfelglas und bot ihm etwas zu trinken an. Das Tröpfelglas war das Witzigste, das ich je gesehen hatte. Es war ein schickes, geschliffenes Trinkglas mit vielen Facetten – eben ein Glas, wie man es einem Ehrengast geben würde – und wirkte völlig normal. Es war auch völlig normal, solange man es nicht schräg hielt. Denn in die Facetten waren in einem so genialen Winkel winzige, unsichtbare Spalten geschnitten, dass jedes Mal, wenn das Opfer das Glas zum Mund führte, ein Gutteil des Inhalts in stetem Fluss auf seine Brust tröpfelte.

Aus irgendeinem Grunde war es immer wieder unbeschreiblich lustig zu beobachten, wie sich ein unschuldiger, nichts ahnender Mensch wiederholt mit Cranberrysaft oder Kirsch-Kool-Aid begoss (es war stets etwas Knallbuntes) und zwölf Leute mit vollkommen nüchternen, gefassten Mienen zuschauten. Wenn der Genasführte endlich die versickernde Flüssigkeit spürte, schaute er nach unten und rief: »Ach, herrjemine!«, und alle brachen lauthals in Lachen aus.

Ich habe nie erlebt, dass jemand wütend wurde oder sich entsetzte, wenn er merkte, was ihm da für ein Streich gespielt worden war. Das beste weiße Hemd war ruiniert, man sah aus, als sei einem ein Messer in die Brust gestoßen worden, und die Zuschauer lachten, bis ihnen die Tränen kamen. Herrje, was waren die Leute in Iowa glückliche Menschen.

In Winfield war auch das Wetter immer interessanter als sonstwo. Es war stets heißer, kälter, windiger, lauter, schwüler, ärger und entschiedener. Selbst wenn es eigentlich gar nichts tat, wenn es an einem Augustnachmittag nur schwül, schlaff und still war, war es schwüler und schlaffer als irgendwo sonst, wo man je gewesen war, und so still, dass man aus einem Haus auf der anderen Straßenseite die Uhr ticken hörte.

Weil Iowa völlig platt ist und meine Großeltern ganz am Rande der Stadt wohnten, sah man meteorologische Phänomene lange, bevor sie da waren. Gewaltige majestätische Stürme erhellten den Himmel im Westen oft schon zwei oder drei Stunden, bevor die ersten Regentropfen in Winfield fielen. Man redet ja immer über hohe, weite Himmel im Westen der USA (und sie sind ja auch sicher hoch und weit), doch dann hat man noch nie solche hoch sich auftürmenden Ambosswolken wie in Iowa im Juli gesehen.

Die größte Naturgewalt in Iowa – im Mittleren Westen – sind natürlich die Tornados. Man sieht Tornados nicht oft, weil sie eher schnell vorüber und lokal begrenzt sind und oft nachts kommen, so dass man im Bett liegt, der wilden Raserei draußen lauscht und ganz genau weiß, dass der Ausläufer eines Tornados jederzeit herunterlangen und einen mitsamt der ruhigen Behaglichkeit in tausend Stücke zerschlagen könnte. Als meine Großeltern einmal im Bett lagen, hörten sie ein lautes Brummen direkt an ihrem Haus vorbeiziehen – wie von einer Milliarde Hornissen, erzählte mein Großvater. Er stand auf, lugte aus dem Schlafzimmerfenster, konnte aber nichts erkennen und legte sich wieder hin. Und das Geräusch verstummte dann auch schlagartig.

Als er morgens vors Haus trat, um die Zeitung zu holen, sah er zu seiner Überraschung, dass sein Auto im Freien stand. Dabei war er überzeugt, dass er es am Vorabend wie üblich weggestellt hatte. Dann begriff er, dass er zwar das Auto wie üblich weggestellt hatte, aber die Garage nicht mehr da war. Das Auto stand auf deren Betonboden. Ohne einen Kratzer. Von der Garage ward nichts wieder gesehen. Und als mein Großvater genauer hinschaute, entdeckte er eine Schneise der Zerstörung, die an einer Seite des Hauses entlanglief. Die Büsche aus einem Beet direkt am Haus vor dem Schlafzimmerfenster waren vollständig herausgerissen, und da wurde ihm klar, dass die Dunkelheit, in die er in der Nacht geschaut hatte, die Wand eines Tornados gewesen war, die auf der anderen Seite der Scheibe vorbeizog, nur drei, vier Zentimeter vor seiner Nase.

Ich sah in meiner Kindheit nur einmal einen Tornado. Wie ein Killerapostroph zog er von rechts nach links quer über den weit entfernten Horizont. Er war vielleicht zehn Meilen weit weg und deshalb vergleichsweise ungefährlich. Trotzdem war er unvorstellbar mächtig. Überall war der Himmel unruhig, unnatürlich dunkel, schwer und tief, und jeder Wolkenfetzen aus allen erdenklichen Himmelsrichtungen wurde in den Strudel in der Mitte gesaugt wie in ein schwarzes Loch. Es war, als sei man Zeuge beim Untergang der Welt. Der stetige, starke Wind fühlte sich komischerweise an, als schiebe er nicht von hinten, sondern ziehe von vorn, wie mit dem unwiderstehlichen Zug eines Magneten. Man musste sich dagegen wehren, vorwärtsgezogen zu werden. Und die gesamte Energie ballte sich in einer einzigen surrenden, länglichen Zunge der Vernichtung. Wir wussten es nicht, als wir damals zuschauten, aber es starben Menschen, als der Tornado vorbeizog.

Ein, zwei Minuten lang hielt er inne und schien auf der Stelle zu verharren.

»Das könnte heißen, er kommt in unsere Richtung«, sagte mein Vater zu meinem Großvater.

Ich verstand das so, dass wir uns nun alle in unsere Autos schmissen und haste, was kannste in die entgegengesetzte Richtung fahren würden. Für diese Alternative hätte ich votiert, wenn man mich gefragt hätte.

Doch mein Großvater sagte lediglich: »Ja, könnte sein«, und verzog keine Miene.

»Hast du schon einmal einen Tornado von so nahem gesehen, Billy?«, fragte mich mein Vater mit eigenartigem Lächeln.

Ich starrte ihn erstaunt an. Natürlich nicht und ich wollte es auch nicht. Dass die Erwachsenen niemals und vor nichts Angst hatten, war bei weitem das am meisten Angst Machende an Erwachsenen in den Fünfzigern.

»Was tun wir, wenn er hierherkommt?«, fragte ich gequält und wusste, dass mir die Antwort nicht gefallen würde.

»Hm, gute Frage, Billy, denn es passiert leicht, dass man vor einem Tornado flieht und direkt in einen anderen fährt. Weißt du, dass mehr Leute auf die Art sterben als an anderen Ursachen?« Er wandte sich an meinen Großvater. »Erinnerst du dich an Bud und Mabel Weidermeyer?«

Mein Großvater nickte mit einem Anflug von Begeisterung, als wolle er sagen: Wer könnte das vergessen? »Sie hätten doch wissen müssen, dass man zu Fuß keinem Tornado entkommt«, sagte mein Großvater. »Besonders Bud mit dem Holzbein.«

»Hat man das Bein je gefunden?«

»Nein. Mabel auch nicht. Ach, übrigens, ich glaube, er bewegt sich wieder.«

Er zeigte auf den Tornado, und wir alle sahen gespannt hin. Nach einigen Augenblicken war klar, dass er tatsächlich seinen imposanten Marsch nach Osten wiederaufgenommen hatte. Er kam also doch nicht in unsere Richtung. Sehr bald darauf hob er sich vom Boden und kehrte in die schwarzen Wolken über sich zurück, als werde er zurückgezogen. Sekunden danach hörte der Wind auf. Mein Vater und Großvater gingen ins Haus und sahen ein wenig enttäuscht aus.

Am nächsten Tag fuhren wir dorthin, wo er hergezogen war, und schauten uns um. Überall herrschte Zerstörung – Bäume und elektrische Leitungen waren heruntergerissen, Scheunen zu Splittern zerfetzt, Häuser halb verschwunden. Sechs Menschen waren im Nachbarkreis umgekommen. Wahrscheinlich hatten die sich auch nicht wegen des Tornados gesorgt.

Ganz besonders erinnere ich mich an die kalten Winter in Winfield. Meine Großeltern sparten an der Heizung und drehten sie nachts fast aus, so dass das Haus sich nie aufwärmte, nur die Küche war manchmal, wenn zum Beispiel zu Thanksgiving oder Weihnachten ein großes Essen gekocht wurde, von einer wunderbar dunstigen Wärme erfüllt. Sonst lebte man in dem Haus wie in einer Hütte in der Arktis. Der erste Stock war ein einziger, langer Raum, der durch einen Vorhang geteilt werden konnte und in dem es überhaupt keine Heizung, aber den kältesten Lineoleumboden der Welt gab.

Doch an einer Stelle war es sogar noch kälter: auf der Schlafveranda. Die Schlafveranda war eine ein wenig wackelige, locker mit Wänden versehene Veranda auf der Rückseite des Hauses, die nur dem Namen nach von der Außenwelt getrennt war. Dort stand ein uraltes, durchhängendes Bett, in dem mein Großvater schlief, wenn es im Sommer unerträglich heiß war. Doch wenn im Winter manchmal das Haus voller Gäste war, wurde es auch in Dienst gestellt.

Die einzige Wärme in der Schlafveranda kam von dem menschlichen Wesen, das sich dort aufhielt. Es konnte kaum mehr als ein, zwei Grad wärmer sein als in der Welt draußen – und draußen war es extrem kalt. Auf der Schlafveranda zu schlafen bedurfte also einiger Vorbereitung. Zuerst zog man lange Unterwäsche an, Schlafanzug, Jeans, ein Sweatshirt, Großvaters alte Strickjacke und Bademantel, zwei Paar Wollsocken an die Füße und ein Paar an die Hände und eine Mütze mit Ohrenklappen, die man unter dem Kinn zusammenband. Dann stieg man ins Bett und wurde sofort mit einem Dutzend Bettdecken zugedeckt, drei Pferdedecken, allen Mänteln im Haus, einer Plane und einem Stück altem Teppich. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie einem nicht noch einen alten Schrank obendrauf legten, um das Ganze niederzuhalten. Es war, als schlafe man unter einem toten Pferd. Etwa eine Minute lang war es unvorstellbar kalt, schockierend kalt, doch dann sickerte allmählich die eigene Körperhitze ein, und man wurde warm und auf eine Art glücklich, die man noch wenige Minuten zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Es war die reine Glückseligkeit.

Jedenfalls so lange, bis man einen Muskel bewegte. Die Wärme, entdeckte man nämlich dann, breitete sich nur bis zum Rand der Haut und kein Mikron weiter aus. Die Lage zu verändern stand völlig außer Frage. Wenn man auch nur den Finger krümmte oder ein Knie beugte, war das, als tauche man sie in flüssigen Stickstoff. Man hatte keine Wahl, als vollkommen unbeweglich zu verharren. Es war eine seltsame und merkwürdig wunderbare Erfahrung – so prekär zwischen Entzücken und Folter zu schweben.

Die Schlafveranda war der ruhigste, friedvollste Ort auf Erden. Der Blick durch das große breite Fenster am Fuß des Bettes ging über leere, dunkle Felder bis zu einer Stadt namens Swedesburg, nach der Nationalität ihrer Gründer benannt, wegen der Tabakprisen, die sich die Einheimischen in die Münder stopften, wenn sie ihren Geschäften nachgingen, aber als Snooseville bekannt. Snoose war eine zwischen Wange und Zahnfleisch festverankerte Hausmachermischung aus Tabak und Salz, aus der man das Nikotin langsam und stetig heraussaugen konnte. Sie wurde stündlich aufgestockt und dauerhaft im Mund behalten. Manche Leute, erzählte mir mein Vater, steckten sich sogar vor dem Schlafengehen noch einen neuen Priem in den Mund.

Ich war nie in Swedesburg gewesen. Es gab keinen Grund, dorthin zu fahren – es war bloß ein Häuflein Häuser –, doch nachts im Winter war es mit seinen entfernten Lichtern wie ein Schiff weit draußen auf dem Meer. Ich fand es beruhigend und irgendwie auch tröstlich, die Lichter zu sehen und mir vorzustellen, dass alle Bürger von Snooseville kuschelig in ihren Häusern saßen und vielleicht zu uns hinüber nach Winfield schauten und das ihrerseits tröstlich fanden. Mein Vater erzählte mir, dass in seiner Kindheit die Leute in Snooseville zu Hause immer noch Schwedisch gesprochen hätten. Auch die Vorstellung gefiel mir sehr – dass dort drüben ein kleiner Außenposten Schwedens lag und die Leute zusammensaßen, Hering und Schwarzbrot futterten, »Heja! Heja!« riefen und mitten auf dem amerikanischen Kontinent fröhlich und zufrieden schwedisch waren. Wenn man in der Jugend meines Vaters durch Iowa fuhr, kam man regelmäßig in Städte oder Dörfer, in denen alle Bewohner Deutsch oder Niederländisch oder Tschechisch oder Dänisch oder sonst eine Sprache Nord- oder Mitteleuropas sprachen.

Doch die Zeiten waren längst passé. Als im Gefolge des Ersten Weltkrieges 1916 der Englisch sprechende Teil der Bevölkerung misstrauisch hinsichtlich der Loyalität der nicht Englisch sprechenden wurde, verfügte ein Gouverneur von Iowa, William L. Harding, dass es hinfort ein Verbrechen sei, in Schulen, Kirchen, ja sogar am Telefon in dem großen Staat Iowa eine fremde Sprache zu sprechen. Es gab Proteste, weil die Leute ihre Gottesdienste in ihrer eigenen Sprache aufgeben mussten, doch Harding ließ sich nicht erweichen. »Es ist ohnehin zwecklos, wenn jemand seine Zeit mit Beten in einer anderen Sprache als Englisch vergeudet«, erwiderte er. »Gott hört nur zu, wenn Englisch gesprochen wird.«

Die kleinen Sprachinseln verschwanden eine nach der anderen. In den 1950er Jahren gab es kaum noch welche. Damals hätte es keiner geahnt – doch die kleinen Städte und Familienfarmen sollten schon bald gleichermaßen gefährdet sein.

1950 hatten die Vereinigten Staaten fast sechs Millionen Farmen. In einem halben Jahrhundert verschwanden fast zwei Drittel davon. Mehr als die Hälfte des US-amerikanischen Landes wurde landwirtschaftlich genutzt, als ich ein Junge war; dank der Verbreitung von Beton sind es heute nur noch 40 Prozent – ein beträchtlicher Rückgang in einer einzigen Lebenszeit.

Ich wurde in einem Staat geboren, in dem es 200 000 Farmen gab. Heute sind es nicht einmal mehr halb so viel, und die Tendenz ist weiter fallend. Von den 750 000 Menschen, die in meiner Jugend in Iowa auf Farmen lebten, sind eine halbe Million – zwei von dreien – verschwunden, und der Prozess geht gnadenlos weiter. In den 1970er Jahren ist die Bevölkerungszahl auf dem Lande um 25 Prozent gefallen und in den 1980er Jahren noch einmal um 35 Prozent. Und in den 1990ern sind noch einmal 100 000 Leute abgewandert. Und die Menschen, die übrig bleiben, sind alt. 1988 hatte Iowa mehr Einwohner von 75 und älter als von fünf und jünger. In 37 (und die Zahl geht auf die Hälfte zu) von 99 Bezirken verzeichnete man mehr Todesfälle als Geburten.

Es liegt an den Folgen des Zwangs zu größerer Effizienz und fortwährenden Fusionen. Alte Farmen tun sich zunehmend zusammen zu Superfarmen von 3000 Morgen und mehr. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, meint man, könnte die Anzahl der Farmen in Iowa auf 10 000 zurückgehen. Da bleibt nicht viel Landbevölkerung auf einer Fläche von der Größe Englands.

Und weil es nur noch so wenig Farmer im Umland gibt, sind die meisten Kleinstädte in Iowa schon ausgestorben. Einerlei, wo man heutzutage hinfährt, überall im Staat sieht man leere Städte, leere Straßen, zusammenfallende Scheunen, mit Brettern vernagelte Farmhäuser. Und überall hat man den Eindruck, man käme kurz nach einer schrecklichen ansteckenden Seuche, was in gewissem Sinn ja auch stimmt. In Illinois, Kansas und Missouri ist es nicht anders und noch schlimmer in Nebraska und Nord- und Süddakota. Wo früher kleine Städte waren, sind heute leere Hauptstraßen.

Winfield hält sich so eben noch am Leben. Die Geschäfte auf der Main Street – der Dime-Store, der Billardsalon, die kleine Zeitungsredaktion, die Banken, die Lebensmittelläden – sind alle längst nicht mehr da. Selbst wenn es noch NeHi-Sprudel gäbe, könnte man ihn nirgendwo kaufen. In der Stadt kann man überhaupt nichts mehr zum Essen kaufen. Das Haus meiner Großeltern steht noch – zumindest war es beim letzten Mal, als ich vorbeigefahren bin, noch da –, doch die Scheune, die Verandaschaukel, der Schatten spendende Baum hinter dem Haus und die Obstbäume – ja, alles, was es zu dem machte, was es war, ist verschwunden.

Da bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich etwas wirklich Besonderes gesehen habe, kurz bevor es verschwand. Und das scheine ich heutzutage ziemlich oft zu sagen.