Schulzeit

Der Schüler Edward Mulrooney wurde im kalifornischen Pasadena verhaftet, nachdem er eine Bombe auf das Haus seines Psychologielehrers geworfen und einen Zettel hinterlassen hatte, auf dem stand: »Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Haus bombardiert oder Ihre Fenster rausgeschossen werden, zensieren Sie gerecht und schreiben Sie die Aufgaben an die Tafel – oder ist das zu viel verlangt?«

Time, 16. April 1956

Die Greenwood School, meine Grundschule, war ein wunderbares, für ein kleines Kind riesiges altes Gebäude, eine Burg aus Backsteinen. 1901 erbaut, befand sie sich am Ende einer Seitenstraße der Grand Avenue mit außergewöhnlich großen, eleganten Häusern. Das gesamte Viertel roch angenehm nach altem Geld.

Der erste Gang in die Greenwood war für mich als Fünfjährigen sowohl die furchteinflößendste als auch die aufregendste Erfahrung meines Lebens. Die Eingangstüren wirkten etwa zwanzigmal höher als normale Türen, und innen war alles in ähnlich imposantem Maßstab gebaut, einschließlich der Lehrer. Die Schule mit allem Drum und Dran war einschüchternd und faszinierend zugleich.

Ich glaube, es war die hübscheste Grundschule, die ich je gesehen habe. Alles dort, der kühle Keramiktrinkbrunnen, die blank gebohnerten Gänge, die Garderoben mit ihren uralten, hübsch in regelmäßigen Abständen voneinander angebrachten Kleiderhaken, die riesigen klackernden Heizkörper mit ihren kunstvollen, eingeprägten Mustern wie Eisenadern, die Schränke mit den Glasscheiben, alles knirschte altehrwürdig schön, war solide, funktional und stilvoll. Die Schule war zu einer Zeit von Handwerkern erbaut und eingerichtet worden, als Qualität noch zählte und Generationen von lernbegierigen Kindern die Atmosphäre prägten. Wenn ich nicht so viel Zeit damit hätte verbringen müssen, Lehrer zu vaporisieren, hätte ich die Schule geliebt.

Trotzdem, ich mochte das Gebäude. An dieser uralten, längst untergegangenen Welt um die Mitte des 20. Jahrhunderts war ja so herrlich, dass für Kinder gedachte Einrichtungen oft nur kleinere Versionen derjenigen aus der Erwachsenenwelt waren. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel toller sie dadurch wurden. Unser Little-League-Baseballfeld war zum Beispiel ein richtiges Spielfeld mit Haupttribüne und Getränkestand, Pressekabine und echten, tiefer gesetzten Spielerbänken. (Und was machte es schon, dass sich jedes Mal, wenn es regnete, große Pfützen bildeten und die kleineren Spieler nicht über den Rand schauen konnten und deshalb häufig zum falschen Zeitpunkt jubelten?) Wenn man die drei abgetretenen Stufen hoch aufs Spielfeld rannte, konnte man sich wirklich vorstellen, man sei im Yankee Stadium. Je besser die Ausstattung, desto reicher die Fantasien, glauben Sie mir. Greenwood hatte alles im Übermaß.

Zum Beispiel eine Aula, die wie ein richtiges Theater war, mit Bühne und Vorhängen und Scheinwerfern und dahinter den Künstlergarderoben. Die Schulaufführungen konnten also noch so schlecht sein – und unsere waren grottenschlecht, teils, weil wir kein Talent hatten, und teils, weil Mrs. De Voto, unsere schon betagte Musikerlehrerin, gern am Klavier einschlummerte –, man hatte trotzdem stets das Gefühl, an einem wohlgeordneten professionellen Unternehmen beteiligt zu sein. (Selbst wenn man dastand und endlos lange einen Ton hielt, weil man darauf wartete, dass Mrs. De Votos Kinn auf der Tastatur aufschlug, wonach sie stets wieder putzmunter wurde und mit mitreißender Begeisterung genau an der Stelle weitermachte, an der sie ein, zwei Minuten zuvor aufgehört hatte.)

Greenwood hatte auch die schönste Turnhalle der Welt. Sie war oben an der Rückseite der Schule, was ihr etwas hübsch Unerwartetes verlieh. Man öffnete die Tür, erwartete ein normales Klassenzimmer dahinter zu finden und stand stattdessen – he! Donnerwetter! – in einem gigantischen kubischen Gewölbe aus blankpoliertem Holz. Eine wahre Augenweide: Der Raum hatte Fenster wie eine Kathedrale, eine Decke, die ein Ball niemals erreichte, Quadratmeilen lackierten Holzbodens, der von quietschenden Turnschuhen und zarten Tröpflein kindlichen Schweißes in Jahrzehnten einen weichen honigfarbenen Schimmer bekommen hatte, und eine so klasse hallende Akustik, dass es jedes Mal klang, als seien die einherspringenden Bälle echt sportlich und geschickt geschlagen worden. Wenn das Wetter gut war und wir aus der Turnhalle zum Spielen nach draußen geschickt wurden, führte uns der Weg zum Platz zuerst auf eine beängstigende, doch zugleich in erhabenen Höhen befindliche, klapprige Feuerleiter. Der Blick von dort hoch oben reichte über Meilen von Dächern und sonnenbeschienener Landschaft praktisch bis Missouri – so kam es einem jedenfalls vor.

Doch weil draußen fast immer Winter war, spielten wir meist in der Halle. Damals waren Winter natürlich wie alle Kindheitswinter viel länger, schneereicher und kälter als heute. Wir hatten stets bis zu dreieinhalb Meter Schnee auf einen Schlag – ja, selten weniger – und wochenlanges arktisches Wetter, so bitterkalt, dass man Eiszapfen pullern konnte.

Und da das Schulgebäude immer bis zur Temperatur eines Töpferbrennofens aufgeheizt wurde, befanden sich sowohl Schüler als auch Lehrer in einem Zustand permanenter, wehrloser Schläfrigkeit. Gleichzeitig machte die stickige Wärme alles köstlich heiter und gemütlich. Selbst Lumpy Kowalkskis Hose roch nicht ganz so schlimm. Andererseits waren die Heizkörper so heiß, dass man sich die Haut verschmorte, wenn man sich leichtsinnigerweise mit dem Ellenbogen darauf stützte. Eine berüchtigte Tradition war es, auf die Heizkörper in den Jungstoiletten zu pieseln. Da entstand ein überaus scharfer durchdringender Gestank, der tagelang ganze Gebäudeflügel durchzog und den man auch durch noch so viel Schrubben oder Lüften nicht loswurde. Jeder, der beim Pinkeln auf die Heizung erwischt wurde, wurde standrechtlich erschossen.

Die Schultage selbst verbrachte man großteils damit, Kleidung abzulegen oder anzuziehen. Ein zähes, anstrengendes Prozedere. Fast den ganzen Morgen dauerte es, die Kleidung für draußen auszuziehen, und fast den ganzen Nachmittag, sie wieder anzuziehen, immer unter der Voraussetzung, dass man irgendwas davon in dem kunterbunt durcheinanderliegenden, rutschigen Kleiderhaufen wiederfand, der den Boden der Garderoben bis zu einem Meter hoch bedeckte. Wenn wir uns umkleideten, entstanden Szenen wie im Flüchtlingslager und stets irrten mindestens drei Kinder umher und weinten bittere Tränen, weil sie nur einen Schuh oder gar keine Handschuhe mehr hatten. Lehrer sah man in solchen Momenten nie.

Schuhe hatten damals eigentümliche, unkooperative Verschlüsse, die wahrhaftig gleichzeitig kniffen und blutige Wunden rissen und besonders, wenn die Hände taub vor Kälte waren, manch interessante Verletzung verursachten. Die Hersteller hätten auch gleich Rasierklingen verwenden können. Weil die Verschlüsse so gefährlich waren, ließ man sie schließlich offen, was männlicher war, aber auch gewaltige Schneemassen hereinließ, so dass man einen Großteil des Tages in triefnassen Socken verbrachte, die dreimal länger als die Füße wurden. Und da die Kleidung ständig feucht war und sich die Wärme in den Kinderkörpern staute, lief uns von Oktober bis April die Nase, was die meisten aber als flüssigen Nahrungsspender betrachteten.

Greenwood hatte keine Cafeteria, zum Mittagessen mussten wir nach Hause gehen, was bedeutete, dass wir uns an jedem Schultag viermal an- beziehungsweise auszogen – und wenn der Lehrer so dumm war, irgendwann eine Pause an der frischen Luft anzuordnen, sechsmal. Mein guter, geistig minderbemittelter Freund Buddy Doberman brauchte sein Leben lang immer so viel Zeit beim Umziehen, dass er oft die Übersicht verlor und mich fragen musste, ob wir jetzt die Mützen an- oder aufsetzten. Doch für jedwede Hilfe war er stets sehr dankbar.

Von den vielen tausend Dingen, die Mütter nie verstehen – wie männlich Grasflecken sind, wie befriedigend ein richtig guter Rülpser oder ein Ausstoß sonstiger gasiger Substanzen ist und wie nötig man es von Zeit zu Zeit findet, durch Strohhalme nicht zu saugen, sondern zu blasen –, ist Winterkleidung tragischerweise vielleicht das Augenfälligste. In den Fünfzigern lebten alle Mütter in der Furcht vor Kaltfronten, die sich aus Kanada hereinmogelten, und sie bestanden darauf, dass ihre Kinder mindestens sieben Monate im Jahr enorme Mengen an wärmespendender Kleidung trugen. Im Allgemeinen in Form von Unterwäsche – Baumwollunterwäsche, Flanellunterwäsche, lange Unterwäsche, Rheumaunterwäsche, gesteppte Unterwäsche, Feinrippunterwäsche, Unterwäsche mit Schulterpolstern und womöglich noch mehr; an Unterwäsche mangelte es in den Vereinigten Staaten in den 1950er Jahren nicht – denn auch, wenn man nur zehn Minuten am Tag an der frischen Luft war, hätte man ja erfrieren können.

Dabei berücksichtigten die Mütter leider nicht, dass man von der zusätzlichen Kleidung derart mumifiziert war, dass man Arme und Beine überhaupt nicht mehr beugen konnte, und wenn man hinfiel, nie wieder auf die Beine kam, falls einem nicht jemand half, worauf aber nicht immer Verlass war. Die vielen Schichten Unterwäsche machten auch Toilettengänge zu einer nervenaufreibenden Herausforderung. Die Hersteller versahen zwar jedes Teil mit winkelförmigen Schlitzen, aber die lagen nie richtig übereinander, und wenn der Penis nur die Größe einer knospenden Eichel hat, ist es ohnehin viel verlangt, ihn durch sieben, acht Lagen Unterwäsche zu fädeln und trotzdem noch richtig im Griff zu behalten. Bei jedem Besuch der Toilette hörte man zumindest einen panikartigen Schrei von jemandem, der mittendrin den Zugriff verloren hatte und nun hektisch nach dem verschütt gegangenen Anhängsel kramte.

Die Mütter begriffen auch nicht, dass man in bestimmter Kleidung in bestimmten Lebensphasen verprügelt wurde. Zum Beispiel, wenn man mit über sechs Jahren noch Schneehosen trug. Auch wenn man eine Mütze mit Ohrenklappen oder schlimmer noch, mit einem Band unter dem Kinn aufhatte, konnte man mit einer Tracht Prügel beziehungsweise auf jeden Fall mit ein paar Händen voll Schnee im Nacken rechnen. Das Schlappschwänzigste, Allerdümmste aber war, Gummiüberschuhe zu tragen. Galoschen waren stil- und nutzlos allemal, und sogar der Name klang dämlich und unentrinnbar demütigend. Wenn einen die Mutter zwang, zu irgendeinem Zeitpunkt des Jahres Galoschen zu tragen, war das das Todesurteil. Ich kannte Jungs, die zum Jahresabschlussball der Highschool kein Mädchen kriegten, weil sich jedes Mädchen, das sie fragten, erinnerte, dass sie in der dritten Klasse Galoschen getragen hatten.

Ich war kein Schüler, der bei den Lehrern beliebt war. Nur Mrs. De Voto mochte mich, doch sie mochte alle Kinder, hauptsächlich, weil sie nicht wusste, wer überhaupt wer war. Sie schrieb »Billy singt mit Begeisterung« auf alle meine Zeugnisse, nur ein-, zweimal »Bobby singt mit Begeisterung«. Aber das verzieh ich ihr, denn sie war gütig und wohlwollend und roch gut.

Die anderen Lehrer – alles Frauen, alle unverheiratet – waren groß, massig, misstrauisch, frustriert, autoritär und nicht gütig. Sie rochen auch merkwürdig – nach einer Mischung aus Kampher, Mentholpfefferminzbonbons und der kuriosen Auffassung (die sehr wohl zu ihrem Unverheiratetsein beigetragen haben mochte), dass sich großzügig Einpudern so gut wie ein Bad sei. Manche bepuderten sich seit Jahren, doch glauben Sie mir, es hatte keinen Zweck.

Mit konstanter Bosheit wollten sie immer komische Sachen von einem wissen, was ich verwirrend fand. Wenn man fragte, ob man zur Toilette könne, wollten sie wissen, ob man klein oder groß müsse, und diese Neugierde kam mir irgendwie krankhaft vor. Außerdem benutzten wir bei uns zu Hause diese Begriffe nicht. Bei uns zu Hause ging man entweder pieseln oder hatte Stuhlgang, ›Es-Te‹, doch meist ging man einfach »zur Toilette« und verkündete seine Absichten nicht öffentlich. Als ich also das erste Mal um die Erlaubnis bat zu gehen, hatte ich keinen blassen Schimmer, was die Lehrerin meinte, als sie mich fragte, ob ich klein oder groß müsse.

»Ich weiß nicht«, erwiderte ich freimütig und mit klarer Stimme, »wahrscheinlich richtigen Es-Te. Es könnte noch größer als groß sein.«

Für diese Antwort wurde ich in die Garderobe geschickt. Ich wurde oft in die Garderobe geschickt, häufig aus Gründen, die ich nicht recht verstand, aber es störte mich eigentlich nie. Schließlich war es eine merkwürdige Bestrafung, dass man wohin geschickt wurde, wo man mit den Pausenbroten und dem persönlichen Eigentum aller seiner Klassenkameraden allein war und niemand sah, was man damit anstellte. Man konnte die Zeit auch wunderbar nutzen, um sich seiner Privatlektüre zu widmen.

Intellektuell tat ich mich nicht sonderlich hervor. Auf meinem ersten Zeugnis für das erste Halbjahr der ersten Klasse stand eine einzige Bemerkung der Lehrerin. »Billy spricht leise.« Das war’s. Nichts über meinen Charakter oder mein Verhalten, meine wunderbaren Fortschritte beim Lesen und Schreiben, mein gewinnendes Lächeln oder meine stets zuversichtliche Haltung (»Das packen wir schon.«), nur ein knappes, rätselhaftes »Billy spricht leise.«. Es war nicht einmal deutlich, ob es sich um eine Rüge oder lediglich eine Bemerkung handelte. Nach dem zweiten Halbjahr stand in dem Zeugnis: »Billy redet immer noch leise.« In meinen sämtlichen anderen Zeugnissen war die Spalte für die allgemeine Beurteilung leer – wirklich jedes Mal, außer wenn Mrs. De Voto getreulich Bericht über mein begeistertes Liederschmettern erstattete. Es war, als sei ich gar nicht da. Was auch oft der Fall war.

Die Vorschule, in der ich schon mit Greenwood Bekanntschaft gemacht hatte, dauerte nur einen halben Tag lang. Man ging entweder morgens oder nachmittags hin. Ich wurde in die Nachmittagsgruppe gesteckt, was Glück war, denn damals stand ich selten vor Mittag auf. (Bei uns zu Hause waren wir alle Nachteulen.) Eines meiner allerersten Erlebnisse in der Vorschule war, dass ich mittags voller Tatendrang ankam und mit den Fingerfarben loslegen wollte und stattdessen angewiesen wurde, mich zum Mittagsschläfchen auf einen kleinen Teppich zu legen. Ausruhen mussten wir uns in den fünfziger Jahren viel; aus irgendeinem Grunde war es, glaube ich, mit der Annahme verbunden, man beuge damit Kinderlähmung vor. Doch ich war gerade erst aufgestanden, da schien es mir ein wenig extravagant, mich schon wieder hinzulegen. Im nächsten Jahr war es schlimmer, denn da mussten wir morgens um Viertel vor neun da sein, nicht unbedingt eine Zeit, zu der ich freiwillig aktiv wurde.

Am wohlsten fühlte ich mich am späteren Abend. Ich sah immer gern die Zehn-Uhr-Nachrichten mit Russ Van Dyke, dem weltbesten Fernsehnachrichtenmann überhaupt (sogar noch besser als Walter Cronkite), dann Abenteuer unter Wasser (irgendein genialer Kopf bei KRNT-TV war der Meinung, dass halb elf abends eine gute Zeit für eine bei Kindern beliebte Sendung sei, und es stimmte ja auch), und danach machte ich es mir mit einem größeren Stapel Comics gemütlich. Vor Mitternacht schlief ich selten, wenn mich meine Mutter also morgens rief, passte mir das normalerweise gar nicht. Wenn ich es irgend vermeiden konnte, ging ich also nicht zur Schule.

Vermutlich wäre ich niemals gegangen, wenn es nicht Matritzen gegeben hätte. Von all den tragischen Verlusten seit den fünfziger Jahren ist der Verlust der Matritzen vielleicht der größte. Mit ihrer hinreißend duftenden, süß aromatischen blassblauen Tinte waren sie buchstäblich berauschend. Zwei tiefe Züge von einem frisch aus dem Abzugsapparat kommenden Arbeitsblatt und ich war bis zu sieben Stunden lang williger Sklave des Erziehungssystems. Gehen Sie zu einem x-beliebigen Drogentreffpunkt und fragen Sie die Leute dort, wo ihre Suchtprobleme begannen, und sie erzählen Ihnen unter Garantie: mit den Matritzenabzügen in der zweiten Klasse. Montagmorgens sprang ich aus dem Bett, weil das der Tag war, an dem frische, von Matritzen abgezogene Arbeitsblätter ausgeteilt wurden. Ich drapierte sie mir übers Gesicht und entschwebte an einen geheimen Ort, wo die Felder grün waren, alle barfuß liefen und leise Klänge von Panflöten durch die Luft schwebten. Doch die restliche Woche trudelte ich entweder am frühen Vormittag ein oder kam überhaupt nicht. Ich fürchte, die Lehrer nahmen es persönlich.

Sie hätten mich sowieso nie gemocht. Etwas an mir – dass ich so verträumt und rettungslos vergesslich und überhaupt nicht niedlich war und außerdem ständig eine Miene gequälten Zweifelns mit mir herumtrug – ging ihnen gegen den Strich. Sie hassten natürlich alle Kinder, besonders kleine Jungen, doch von den Kindern, die sie nicht mochten, war ich, glaube ich, ihr ganz besonderer Favorit. Ich machte immer alles falsch. Ich vergaß, amtliche Formulare unterschrieben und pünktlich zurückzubringen. Ich vergaß, Kekse zu Klassenfesten oder Weihnachts- und Valentinskarten zu den dazugehörigen Festivitäten mitzubringen. Ich kam immer mit leeren Händen zum »Show and tell«-Unterricht, wenn wir einen Gegenstand mitbringen und erklären mussten. Ich weiß noch, dass ich in der Vorschule in meiner Verzweiflung mal meine Finger gezeigt und erklärt habe.

Wenn wir einen Ausflug machten, hatte ich unweigerlich nie die schriftliche Einwilligung von zu Hause dabei, obwohl man mich wochenlang täglich daran erinnert hatte. Am Tag des Ausflugs mussten also alle missvergnügt stundenlang im Bus sitzen, während die Schulsekretärin versuchte, meine Mutter zu erwischen und ihre Einwilligung telefonisch einzuholen. Meine Mutter war aber immer Kaffeetrinken. Die ganze verdammte Frauenredaktion war immer Kaffeetrinken. Und wenn sie nicht Kaffee trank, war sie beim Mittagessen. Ehrlich gesagt, ist es ein Wunder, dass ihre Seiten jemals fertig wurden. Schlussendlich schenkte mir die Sekretärin ein trauriges Lächeln, und wir mussten uns beide der Tatsache stellen, dass ich nicht mitfahren konnte.

Der Bus fuhr also ohne mich ab, und ich verbrachte den Tag in der Schulbücherei, was mich aber keineswegs störte. Schließlich verpasste ich ja keinen Trip zum Grand Canyon oder nach Cape Canaveral. Wir waren in Des Moines. Ausflüge in Des Moines hatten nur zwei Ziele: Entweder die Wonder-Bread-Fabrik an der Ecke Second Avenue/University Avenue, wo man beobachten konnte, wie frisch gebackene Teigwaren auf Fließbändern unter sehr lässiger Überwachung durch lustlose Nichtstuer mit Papierhüten durch einen riesigen Raum fuhren (und man durchaus auf den Gedanken kommen konnte, Zweck der Schulausflüge sei, den Nichtstuern was zum Anstarren zu bieten). Oder man fuhr zum Museum der Iowa State Historical Society, das stillste und unaufregendste Gebäude der Welt, wo man entdeckte, dass in Iowa eigentlich nie viel passiert war – gar nichts, wenn man die Eiszeit außer Acht ließ.

Mit schlimmer Regelmäßigkeit wurde ich gedemütigt, wenn ich vergaß, Geld für Sparmarken mitzubringen. Sparmarken waren wie Sparschuldverschreibungen, allerdings mit kleinen Beträgen. Man gab der Lehrerin 20 oder 30 Cents (zwei Dollar, wenn der Vater Anwalt, Chirurg oder Kieferorthopäde war), und sie gab einem eine entsprechende Anzahl patriotisch aussehender Marken – für zehn Cent eine –, die man anleckte und in ein Sparmarkenbuch auf sparmarkengroße Quadrate klebte. Wenn man ein Buch vollgeklebt hatte, hatte man zehn Dollar gespart und die Vereinigten Staaten waren um einiges besser gerüstet, den Kommunismus zu schlagen. Ich sehe die Marken noch vor mir: Sie waren rosarot mit dem Bild eines Freiwilligen aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, mit Dreispitz, Muskete und entschlossener Miene. Es war heilige patriotische Pflicht, solche Marken zu kaufen.

Einmal wöchentlich – ich könnte Ihnen heute nicht sagen, an welchem Tag, und hätte es Ihnen natürlich auch damals nicht sagen können – verkündete Miss Miesepetrig oder Miss Lesbos oder Miss Kompakte Kleine Fettwalze, heute werde wieder das Geld für die US Savings Stamps eingesammelt, und jedes Kind im Klassenzimmer außer mir langte sofort in sein Pult oder seine Schultasche, holte einen weißen Umschlag mit Geld heraus und stellte sich in einer Schlange vor dem Lehrerpult auf. Für mich war es jede Woche ein Wunder, dass alle anderen Schüler nicht nur wussten, an welchem Tag sie das Geld mitbringen sollten, sondern sich obendrein auch noch daran erinnerten. Derartig auf Zack zu sein, war von einem Bryson zu viel verlangt.

In einem Jahr hatte ich vier Marken in meinem Buch (zwei davon verkehrt herum eingeklebt), in allen anderen Jahren keine. Meine Mutter und ich hatten beide zusammen kein einziges Mal daran gedacht. Die Butter-Jungs hatten mehr Marken als ich. Jedes Jahr hielt die Lehrerin mein jämmerlich nacktes Büchlein hoch, um meinen Mitschülern zu zeigen, wie jemand sein Land im Stich ließ, und alle lachten – das eigenartige wiehernde Lachen, das man nur hört, wenn Erwachsene Kinder auffordern, sich auf Kosten eines anderen Kindes zu amüsieren. Es ist das grausamste Lachen der Welt.

Trotz dieser selbstverschuldeten Härten gefiel mir die Schule nicht schlecht, besonders das Lesen. Wir lernten es mit Dick-und-Jane-Büchern, soliden, in strapazierfähiges rotes oder blaues Leinen gebundenen Büchern. Darin gab es kurze Sätze in großen Buchstaben und hübsche Aquarellzeichnungen mit einer glücklichen, wohlhabenden, gut aussehenden, gesetzestreuen, doch interessant seltsamen Familie. In den Dick-und Jane-Büchern hieß Vater immer Vater, niemals Vati oder Papa, und trug immer einen Anzug, sogar sonntagmittags zum Essen – ja sogar, wenn die Familie zu einem Ausflug zu Großvaters und Großmutters Farm fuhr. Mutter war immer Mutter. Sie hatte stets alles im Griff und machte mit ihrer sauberen Rüschenschürze einen sehr gepflegten Eindruck. Die Familie hatte keinen Familiennamen. Sie wohnte in einer netten Straße in einem hübschen Haus mit Palisadenzaun, hatte aber kein Radio, keinen Fernseher und kein Klo im Badezimmer. (Probleme mit groß und klein gab es in diesem Hause also nicht.) Die Kinder – Dick, Jane und die kleine Sally – besaßen nur die schlichtesten Spielsachen, einen Ball, einen Bollerwagen, einen Drachen zum Fliegenlassen und ein Holzsegelschiff.

Niemals schrie einer oder blutete oder weinte hemmungslos. Niemals brannte Essen an, wurden Getränke verschüttet (oder machten betrunken). Es sammelte sich kein Staub an. Immer schien die Sonne. Der Hund machte nie auf den Rasen. Es gab keine Atombomben, keine Butter-Jungs, keine Zikadenkiller. Alle waren stets sauber, gesund, stark, zuverlässig, hart arbeitend, US-Amerikaner und weiß.

Jede Dick-und-Jane-Geschichte enthielt eine schlichte, aber wichtige Lektion – achte deine Eltern, lerne zu teilen, sei höflich, ehrlich, hilfreich und vor allem: arbeite hart. »Arbeit« war das 18. neue Wort, das wir lernten – so nachzulesen in einem Buch über die fünziger Jahre, Growing Up with Dick and Jane von Carole Kismaric und Marvin Heiferman. Erstaunlich, dass das Wort so spät kam. In unserer Welt arbeitete man doch von Anfang an.

Ich fand die Familie von Dick und Jane hinreißend. Sie waren wunderbar, faszinierend anders als meine Familie. Ich erinnere mich besonders an eine Illustration, in der alle Mitglieder der Dick-und-Jane-Familie zum Spaß auf einem Bein stehen, das andere gerade ausstrecken und versuchen, sich an einen Zeh des ausgestreckten Fußes zu fassen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren und umzufallen. Sie amüsieren sich königlich. Ich konnte das Bild noch so lange betrachten, doch mir war klar, dass man unter keinen Umständen – auch nicht mit vorgehaltener Waffe –, die Mitglieder meiner Familie dazu hätte bringen können, dergleichen gemeinsam zu versuchen.

Weil an der Greenwood-Schule unsere Dick-und-Jane-Bücher zehn, fünfzehn Jahre alt waren, bildeten sie eine untergegangene Welt ab. Autos und Busse waren altmodisch und solche Läden, in denen die Familie einkaufte, gab es nicht mehr – Tierhandlungen mit Welpen im Schaufenster, Spielzeugläden mit Holzspielsachen, Lebensmittelläden, in denen ein fröhlicher Mann mit weißer Schürze die Waren einzeln herbeiholte. Ich fand das alles bezaubernd. In Dicks und Janes Welt gab es keinen Schmutz und keinen Schmerz. Sie gingen sogar in Großvaters stinkenden Hühnerstall, ohne zu würgen und in Panik zu geraten, wenn sie an einem Klecks Hühnerdreck festklebten. Eine wunderbare Welt, eine perfekte Welt, freundlich, hygienisch, heil, zu schön, um wahr zu sein. Nur eines war an den Dick-und-Jane-Büchern sehr komisch. Wann immer eine der Figuren sprach, klang sie nicht wie ein Mensch.

»Hier sind wir auf dem Bauernhof«, sagte Vater zum Beispiel, als er (nicht zufällig im braunen Anzug) aus dem Auto sprang und dann ein wenig roboterhaft hinzufügte: »Hallo, Großmutter. Hier sind wir auf dem Bauernhof.«

»Hallo«, erwiderte Großmutter. »Schaut, wer da ist. Es ist meine Familie. Schaut, schaut! Hier ist meine Familie.«

»Ah, schaut! Hier sind wir auf dem Bauernhof«, sagte auch Dick, nicht minder erstaunt, sich in ländlicher Umgebung wiederzufinden, wo Verwandte wohnten. Auch bei ihm war die Nadel im Hirn offenbar hängen geblieben. »Hier sind wir auf dem Bauernhof«, fuhr er fort. »Hier ist auch Großvater! Hier sind wir auf dem Bauernhof.«

Und so war es auf jeder Seite. Alle redeten wie gehirnamputiert. Mich verstörte es nachhaltig. Denn in dieser Phase meines Lebens stand ich besonders unter dem Einfluss des Furcht erregenden Films Die Dämonischen, den ich sehr überzeugend fand, ja mehr oder weniger für real hielt. Etwa drei Jahre lang beobachte ich mit Adleraugen, ob meine Eltern irgendwelche verräterischen Anzeichen zeigten, dass sie von außerirdischen Lebensformen übernommen worden waren, musste aber schließlich einsehen, dass ich es ohnehin nicht hätte erkennen können, ja, dass eigentlich der erste Hinweis darauf, dass sie sich in Schotenmenschen verwandelten, darin bestanden hätte, dass sie normaler wurden. Ich fragte mich allerdings auch lange, ob die Familie von Dick und Jane (na, eigentlich die Schöpfer der Familie von Dick and Jane; so dämlich war ich nun auch wieder nicht) gekapert worden war und nun versuchte, uns auf ein Verschoten vorzubereiten. Denkbar wäre es gewesen.

Ich liebte die Dick-und-Jane-Bücher so sehr, dass ich sie mit nach Hause nahm und behielt. (In der Garderobe gab es ganze Stapel überzähliger Exemplare.) Ich habe sie heute noch und schaue sie von Zeit zu Zeit an. Und bin immer noch auf der Suche nach einer Familie, die gemeinsam versucht, ihre Zehen anzufassen.

Als ich die Dick-und-Jane-Bücher erst einmal zu Hause hatte und sie bei einer Schüssel Eiskrem oder mit halbem Auge auf dem Fernseher in aller Ruhe lesen konnte, sah ich keine große Notwendigkeit mehr, zur Schule zu gehen. Und ging auch nicht mehr oft. In der zweiten Klasse verweigerte ich mich schon routinemäßig den inständigen Bitten meiner Mutter morgens aufzustehen. Sie ärgerte sich zwar immer so sehr, dass sie zwei schwere Seufzer und ein paar wortlose Unmutslaute ausstieß – wütender wurde sie einfach nicht –, doch ich begriff schon sehr früh, dass ich nur vollkommen schlaff und reglos liegen bleiben, eine nassersackartige Unwilligkeit zur Kooperation zeigen und mich von Zeit zu Zeit ein wenig rühren und murmeln musste, mir sei speiübel und ich brauchte Ruhe, und sie würde zum Schluss resigniert weggehen und sagen: »Dein Dad wäre wütend, wenn er jetzt hier wäre.«

Aber er war nicht hier. Er war in Iowa City oder Columbus oder in San Francisco oder Sarasota. Er war immer irgendwo. Folglich erfuhr er von diesen Vorkommnissen zweimal im Jahr, wenn ich ihm mein Zeugnis zum Lesen und Unterschreiben gab. Das waren dann allerdings stets Situationen, in denen meine Mutter ebenso Ärger bekam wie ich.

»Wie kann er 26¼ fehlende Tage in einem Halbjahr haben?«, sagte er traurig und entsetzt. »Und, wenn man es recht bedenkt, wie kriegt man einen Viertel-Fehltag hin?« Dann schaute er meine Mutter noch trauriger und entsetzer an. »Schickst du manchmal nur ein Stück von ihm zur Schule? Behältst du seine Beine zu Hause?«

Meine Mutter reagierte immer mit kleinen gereizten Lauten, sagte aber eigentlich nichts Verständliches.

»Ich kapier’s nicht«, fuhr mein Vater fort und starrte das Zeugnis an, als handle es sich um eine Rechnung für völlig unbegründete Schadenersatzforderungen. »Das ist gar nicht mehr witzig. Und die einzige Lösung, glaube ich nun wirklich, ist die Militärakademie.«

Mein Vater war von der besonderen Schulform der military academy eigenartig und zutiefst angezogen. Die Vorstellung von permanenter, systematischer Strafe sprach eine gewisse dunkle Seite seines Charakters an. Auf den letzten Seiten der National Geographic warb eine große Anzahl dieser Institutionen mit Anzeigen – warum dort, entzieht sich meiner Kenntnis –, und ich stellte oft fest, dass er diese Seiten mit einem Lesezeichen versehen hatte. In den Anzeigen sah man immer einen verstört dreinschauenden Schuljungen in grauer Soldatenkluft, ein viel zu großes Gewehr auf der Schulter und darüber die Botschaft, die etwa lautete:

Militärakademie mit allen Schikanen eines Lagers

WIR LEHREN JUNGS ZU TÖTEN – SEIT 1867

Spezialität: Charakterbildung und Austreibung von

Waschlappeneigenschaften

Weitere Informationen erhalten Sie unter

Postfach 1

Hähnchenmagen, Tennessee

Es wurde nie was draus. Mein Vater bestellte eine Broschüre – er war ein fanatischer Sammler von Gratisbroschüren und -katalogen aller Art – und stellte fest, dass die Gebühren so hoch wie der Preis für einen Austin-Healey-Sportwagen oder eine Reise nach Europa waren, und dann ließ er den ganzen Plan fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich wiederum fand Militärakademien so übel nicht. Die Vorstellung, in einer Schule zu sein, in der Gewehre, Bajonette und Sprengstoffe den Kern des Lehrplans bildeten, besaß ihre Reize.

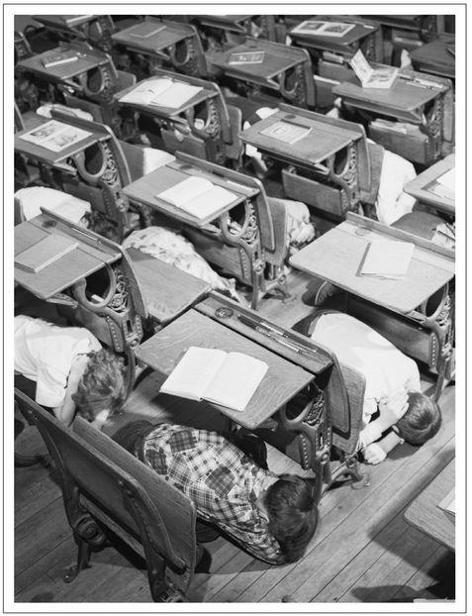

Einmal im Monat hatten wir eine Luftschutzübung in der Schule. Dann ertönte eine Sirene – eine besonders eindringliche Sirene, die zum Ausdruck brachte, dass es sich hier nicht um einen Probe-Feueralarm oder eine Sturmwarnung handelte, sondern um einen Atombombenangriff von Agenten der dunklen Mächte des Kommunismus –, und alle krabbelten von ihren Plätzen und krochen unter die Tische, die Hände über dem Kopf gefaltet; das war die Schutzhaltung bei nuklearen Angriffen. Ich muss mehrfach gefehlt haben, denn als das erste Mal die Sirene während meiner Anwesenheit ertönte, hatte ich keinen blassen Schimmer, was los war, und blieb fasziniert auf meinem Platz sitzen, als sich alle um mich herum zu Boden warfen und wie kleine Autos unter ihren Tischen parkten.

»Was ist los?«, fragte ich Buddy Dobermans Hinterteil, denn das war alles, was von ihm noch zu sehen war.

»Atombombenangriff«, erwiderte er mit leicht erstickter Stimme. »Aber keine Bange. Es ist wahrscheinlich nur eine Übung.«

Ich weiß noch, wie bass erstaunt ich war, dass irgendjemand meinen konnte, ein kleiner Holztisch sei ein sicherer Zufluchtsort, falls eine Atombombe auf Des Moines herniederginge. Aber offenkundig nahmen alle die Sache ernst, denn auch die Lehrerin, Miss Kompakte Kleine Fettwalze, hatte sich unter ihr Pult gezwängt – zumindest so viel von sich, wie darunterpasste, nicht mal die Hälfte. Kaum hatte ich freilich begriffen, dass mich niemand beobachtete, beschloss ich, nicht teilzunehmen. Denn wie man unter einen Tisch kommt, wusste ich und war außerdem überzeugt, dass das keine Fähigkeit war, die jemals aufgefrischt werden musste. Und überhaupt, wie hoch standen die Chancen, dass die Sowjets Des Moines bombardieren würden? Also, bitte.

Ein paar Wochen später ließ ich mich über diesen Punkt gegenüber meinem Vater aus, als wir bei einem unserer gelegentlichen Wochenendausflüge zusammen im Jefferson Hotel in Iowa City speisten. Er reagierte mit einem komischen Kichern und informierte mich, dass sich in Omaha, nur 80 Meilen westlich von Des Moines, das Hauptquartier des strategischen Luftkommandos befinde und im Kriegsfalle von dort aus alle US-amerikanischen Operationen geleitet würden. Das Hauptquartier würde von allem getroffen werden, was die Sowjets nur zur Hand hatten, natürlich einer ganzen Menge. Wir in Des Moines, erzählte mir mein Vater, würden – wenn der Wind von Westen kam – binnen 90 Minuten bis zur Halskrause in radioaktiver Strahlung stecken. »Du wärst noch vor dem Schlafengehen tot«, sagte er frohgemut. »Wir alle.«

Ich weiß nicht, was ich beunruhigender fand – dass ich in einem Ausmaß, von dem ich nichts geahnt hatte, in ernster Gefahr war oder dass mein Vater die Aussicht auf unser Ableben amüsant fand –, so oder so aber bestätigte es mich in meiner Überzeugung, dass Atomkriegsübungen sinnlos seien. Das Leben war zu kurz, und wir wären ohnehin sofort alle tot. Besser man verbrachte seine Zeit damit, unter vielerlei Entschuldigungen, aber beharrlich Mary O’Learys knospende Brust zu berühren. Ich jedenfalls verweigerte mich den Übungen.

Da traf es sich einen Hauch unglücklich, dass am Morgen meiner dritten oder vierten Übung Mrs. Unnatürlich Enormer Busen, die Direktorin, in Begleitung eines uniformierten Mannes von der Nationalgarde Iowas (Luftschutz) eine Inspektionstour durch die Schule machte und meiner ansichtig wurde, wie ich da allein an meinem Tisch saß und mir einen Abenteuercomic mit der Menschlichen Fackel und der wohlgestalten wilden Hummel Asbestos Lady zu Gemüte führte – inmitten eines Zimmers voller verlassener Schultische, unter denen jeweils ein Paar nach hinten schauender Füße und ein Kinderarsch hervorlugten.

Junge, kriegte ich Ärger. Ja, mehr als einfach nur Ärger. Zum einen kriegte auch Miss Kompakte Kleine Fettwalze Ärger, weil sie ihre Aufsichtspflichten vernachlässigt hatte, und wurde und blieb stink-, stinksauer auf mich.

Zum anderen war meine eigene Schande praktisch unermesslich. Ich hatte Schande über die Schule gebracht. Ich hatte der Direktorin Schande gemacht. Ich hatte Schande über mich selbst gebracht. Ich hatte meine Nation beleidigt. Sich nicht auf einen Atomkrieg vorzubereiten war kein Kavaliersdelikt und nur einen halben Schritt von Landesverrat entfernt. Im Grunde war ich ein hoffnungsloser Fall. Ich sprach nicht nur leise, fehlte ständig in der Schule, kaufte keine Sparmarken und tauchte gelegentlich in Kleinmädchen-Caprihosen auf, sondern ich kam auch eindeutig aus einem bolschewistischen Haus. Den Rest meiner Grundschulzeit verbrachte ich mehr oder weniger in der Garderobe.