Die Lehre von der abstrakten Vorstellung, oder dem Denken.

Kapitel 5. Vom vernunftlosen Intellekt

Eine vollkommene Kenntniß des Bewußtseyns der Thiere müßte möglich seyn; sofern wir es durch bloße Wegnahme gewisser Eigenschaften des unserigen konstruiren können. Jedoch greift in dasselbe andererseits der Instinkt ein, welcher in allen Thieren entwickelter, als im Menschen ist, und in einigen bis zum Kunsttriebe geht.

Die Thiere haben Verstand, ohne Vernunft zu haben, mithin anschauliche, aber keine abstrakte Erkenntniß: sie apprehendiren richtig, fassen auch den unmittelbaren Kausalzusammenhang auf, die obern Thiere selbst durch mehrere Glieder seiner Kette; jedoch denken sie eigentlich nicht. Denn ihnen mangeln die Begriffe, d.h. die abstrakten Vorstellungen. Hievon aber ist die nächste Folge der Mangel eines eigentlichen Gedächtnisses, welchem selbst die klügsten Thiere noch unterliegen, und dieser eben begründet hauptsächlich den Unterschied zwischen ihrem Bewußtseyn und dem menschlichen. Die vollkommene Besonnenheit nämlich beruht auf dem deutlichen Bewußtseyn der Vergangenheit und der eventuellen Zukunft als solcher und im Zusammenhange mit der Gegenwart. Das hiezu erforderte eigentliche Gedächtniß ist daher eine geordnete, zusammenhängende, denkende Rückerinnerung: eine solche aber ist nur möglich mittelst allgemeiner Begriffe, deren Hülfe sogar das ganz Individuelle bedarf, um in seiner Ordnung und Verkettung zurückgerufen zu werden. Denn die unübersehbare Menge gleichartiger und ähnlicher Dinge und Begebenheiten, in unserm Lebenslauf, läßt nicht unmittelbar eine anschauliche und individuelle Rückerinnerung jedes Einzelnen zu, als für welche weder die Kräfte der umfassendesten Erinnerungsfähigkeit, noch unsere Zeit ausreichen würde: daher kann dies Alles nur aufbewahrt werden mittelst Subsumtion unter allgemeine Begriffe und daraus entstehende Zurückführung auf verhältnißmäßig wenige Sätze, mittelst welcher wir sodann eine geordnete und genügende Uebersicht unserer Vergangenheit beständig zu Gebote haben. Bloß einzelne Scenen der Vergangenheit können wir uns anschaulich vergegenwärtigen; aber der seitdem verflossenen Zeit und ihres Inhalts sind wir uns bloß in abstracto bewußt, mittelst Begriffen von Dingen und Zahlen, welche nun Tage und Jahre, nebst deren Inhalt, vertreten. Das Erinnerungsvermögen der Thiere hingegen ist, wie ihr gesammter Intellekt, auf das Anschauliche beschränkt und besteht zunächst bloß darin, daß ein wiederkehrender Eindruck sich als bereits dagewesen ankündigt, indem die gegenwärtige Anschauung die Spur einer frühem auffrischt: ihre Erinnerung ist daher stets durch das jetzt wirklich Gegenwärtige vermittelt. Dieses regt aber eben deshalb die Empfindung und Stimmung, welche die frühere Erscheinung hervorgebracht hatte, wieder an. Demnach erkennt der Hund die Bekannten, unterscheidet Freunde und Feinde, findet den ein Mal zurückgelegten Weg, die schon besuchten Häuser, leicht wieder, und wird durch den Anblick des Tellers, oder den des Stocks, sogleich in die entsprechende Stimmung versetzt. Auf der Benutzung dieses anschauenden Erinnerungsvermögens und der bei den Thieren überaus starken Macht der Gewohnheit beruhen alle Arten der Abrichtung: diese ist daher von der menschlichen Erziehung gerade so verschieden, wie Anschauen von Denken. Auch wir sind, in einzelnen Fällen, wo das eigentliche Gedächtniß seinen Dienst versagt, auf jene bloß anschauende Rückerinnerung beschränkt, wodurch wir den Unterschied Beider aus eigener Erfahrung ermessen können; z.B. beim Anblick einer Person, die uns bekannt vorkommt, ohne daß wir uns erinnern, wann und wo wir sie gesehn haben; desgleichen, wann wir einen Ort betreten, an welchem wir in früher Kindheit, also bei noch unentwickelter Vernunft, gewesen, solches daher ganz vergessen haben, jetzt aber doch den Eindruck des Gegenwärtigen als eines bereits Dagewesenen empfinden. Dieser Art sind alle Erinnerungen der Thiere. Nur kommt noch hinzu, daß, bei den klügsten, dieses bloß anschauende Gedächtniß sich bis zu einem gewissen Grade von Phantasie steigert, welche ihm wieder nachhilft und vermöge deren z.B. dem Hunde das Bild des abwesenden Herrn vorschwebt und Verlangen nach ihm erregt, daher er ihn, bei längerem Ausbleiben, überall sucht. Auf dieser Phantasie beruhen auch seine Träume. Das Bewußtseyn der Thiere ist demnach eine bloße Succession von Gegenwarten, deren jede aber nicht vor ihrem Eintritt als Zukunft, noch nach ihrem Verschwinden als Vergangenheit dasteht; als welches das Auszeichnende des menschlichen Bewußtseyns ist. Daher eben haben die Thiere auch unendlich weniger zu leiden, als wir, weil sie keine andern Schmerzen kennen, als die, welche die Gegenwart unmittelbar herbeiführt. Die Gegenwart ist aber ausdehnungslos; hingegen Zukunft und Vergangenheit, welche die meisten Ursachen unserer Leiden enthalten, sind weit ausgedehnt, und zu ihrem wirklichen Inhalt kommt noch der bloß mögliche, wodurch dem Wunsch und der Furcht sich ein unabsehbares Feld öffnet: von diesen hingegen ungestört genießen die Thiere jede auch nur erträgliche Gegenwart ruhig und heiter. Sehr beschränkte Menschen mögen ihnen hierin nahe kommen. Ferner können die Leiden, welche rein der Gegenwart angehören, bloß physische seyn. Sogar den Tod empfinden eigentlich die Thiere nicht: erst bei seinem Eintritt könnten sie ihn kennen lernen; aber dann sind sie schon nicht mehr. So ist denn das Leben des Thieres eine fortgesetzte Gegenwart. Es lebt dahin ohne Besinnung und geht stets ganz in der Gegenwart auf: selbst der große Haufen der Menschen lebt mit sehr geringer Besinnung. Eine andere Folge der dargelegten Beschaffenheit des Intellekts der Thiere ist der genaue Zusammenhang ihres Bewußtseyns mit ihrer Umgebung. Zwischen dem Thiere und der Außenwelt steht nichts: zwischen uns und dieser stehn aber immer noch unsere Gedanken über dieselbe, und machen oft uns ihr, oft sie uns unzugänglich. Nur bei Kindern und sehr rohen Menschen wird diese Vormauer bisweilen so dünn, daß um zu wissen, was in ihnen vorgeht, man nur zu sehn braucht, was um sie vorgeht. Daher auch sind die Thiere weder des Vorsatzes, noch der Verstellung fähig: sie haben nichts im Hinterhalt. In dieser Hinsicht verhält sich der Hund zum Menschen, wie ein gläserner zu einem metallenen Becher, und dies trägt viel bei ihn uns so werth zu machen: denn es gewährt uns ein großes Ergötzen, alle unsere Neigungen und Affekte, die wir so oft verhehlen, in ihm bloß und baar zu Tage gelegt zu sehn. Ueberhaupt spielen die Thiere gleichsam stets mit offen hingelegten Karten: daher sehn wir mit so vielem Vergnügen ihrem Thun und Treiben unter einander zu, sowohl wenn sie der selben, wie wenn sie verschiedenen Species angehören. Ein gewisses Gepräge von Unschuld charakterisirt dasselbe, im Gegensatz des menschlichen Thuns, als welches, durch den Eintritt der Vernunft, und mit ihr der Besonnenheit, der Unschuld der Natur entrückt ist. Dafür aber hat es durchweg das Gepräge der Vorsätzlichkeit, deren Abwesenheit, und mithin das Bestimmtwerden durch den augenblicklichen Impuls, den Grundcharakter alles thierischen Thuns ausmacht. Eines eigentlichen Vorsatzes nämlich ist kein Thier fähig; ihn zu fassen und zu befolgen ist das Vorrecht des Menschen, und ein höchst folgenreiches. Zwar kann ein Instinkt, wie der der Zugvögel, oder der der Bienen, ferner auch ein bleibender, anhaltender Wunsch, eine Sehnsucht, wie die des Hundes nach seinem abwesenden Herrn, den Schein des Vorsatzes hervorbringen, ist jedoch mit diesem nicht zu verwechseln. – Alles Dieses nun hat seinen letzten Grund in dem Verhältniß zwischen dem menschlichen und dem thierischen Intellekt, welches sich auch so ausdrücken läßt: die Thiere haben bloß eine unmittelbare Erkenntniß, wir neben dieser auch eine mittelbare; und der Vorzug, den in manchen Dingen, z.B. in der Trigonometrie und Analysis, im Wirken durch Maschinen statt durch Handarbeit u.s.w., das Mittelbare vor dem Unmittelbaren hat, findet auch hier Statt. Diesemnach wieder kann man sagen: die Thiere haben bloß einen einfachen Intellekt, wir einen doppelten; nämlich neben dem anschauenden noch den denkenden; und die Operationen beider gehn oft unabhängig von einander vor sich: wir schauen Eines an und denken an ein Anderes; oft wiederum greifen sie in einander. Diese Bezeichnung der Sache macht die oben erwähnte wesentliche Offenheit und Naivetät der Thiere, im Gegensatz der menschlichen Verstecktheit, besonders begreiflich.

Inzwischen ist das Gesetz Natura non facit saltus auch in Hinsicht auf den Intellekt der Thiere nicht ganz aufgehoben; wenn gleich der Schritt vom thierischen zum menschlichen Intellekt wohl der weiteste ist, den die Natur, bei Hervorbringung ihrer Wesen, gethan hat. Eine schwache Spur von Reflexion, von Vernunft, von Wortverständniß, von Denken, von Vorsatz, von Ueberlegung, giebt sich in den vorzüglichsten Individuen der obersten Thiergeschlechter allerdings bisweilen kund, zu unserer jedesmaligen Verwunderung. Die auffallendesten Züge der Art hat der Elephant geliefert, dessen sehr entwickelter Intellekt noch durch die Uebung und Erfahrung einer bisweilen zweihundertjährigen Lebensdauer erhöht und unterstützt wird. Von Prämeditation, welche uns an Thieren stets am meisten überrascht, hat er öfter unverkennbare Zeichen gegeben, die daher in allbekannten Anekdoten aufbewahrt sind: besonders gehört dahin die von dem Schneider, an welchem er, wegen eines Nadelstiches, Rache nahm. Ich will jedoch ein Seitenstück derselben, weil es den Vorzug hat, durch gerichtliche Untersuchung beglaubigt zu seyn, hier der Vergessenheit entreißen. Zu Morpeth, in England, wurde, am 27. August 1830, eine Coroner's inquest gehalten, über den von seinem Elephanten getödteten Wärter Baptist Bernhard: aus dem Zeugenverhör ergab sich, daß er zwei Jahre vorher den Elephanten gröblich beleidigt und jetzt dieser, ohne Anlaß, aber bei günstiger Gelegenheit, ihn plötzlich gepackt und zerschmettert hatte. (Siehe den Spectator und andere Englische Zeitungen jener Tage.) Zur speciellen Kenntniß des Intellekts der Thiere empfehle ich das vortreffliche Buch des Leroy, Sur l'intelligence des animaux, nouv. éd. 1802.

Kapitel 6. Zur Lehre von der abstrakten, oder Vernunft-Erkenntniß

Der äußere Eindruck auf die Sinne, sammt der Stimmung, die er allein und für sich in uns hervorruft, verschwindet mit der Gegenwart der Dinge. Jene Beiden können daher nicht selbst die eigentliche Erfahrung ausmachen, deren Belehrung für die Zukunft unser Handeln leiten soll. Das Bild jenes Eindrucks, welches die Phantasie aufbewahrt, ist schon sogleich schwächer als er selbst, schwächt sich täglich mehr ab und verlischt mit der Zeit ganz. Weder jenem augenblicklichen Verschwinden des Eindrucks, noch dem allmäligen seines Bildes unterworfen, mithin frei von der Gewalt der Zeit, ist nur Eines: der Begriff. In ihm also muß die belehrende Erfahrung niedergelegt seyn, und er allein eignet sich zum sichern Lenker unserer Schritte im Leben. Daher sagt Seneka mit Recht: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi (ep. 37). Und ich füge hinzu, daß, um im wirklichen Leben den Andern überlegen zu seyn, überlegt seyn, d.h. nach Begriffen verfahren, die unerläßliche Bedingung ist. Ein so wichtiges Werkzeug der Intelligenz, wie der Begriff ist, kann offenbar nicht identisch seyn mit dem Wort, diesem bloßen Klang, der als Sinneseindruck mit der Gegenwart, oder als Gehörphantasma mit der Zeit verklänge. Dennoch ist der Begriff eine Vorstellung, deren deutliches Bewußtsein und deren Aufbewahrung an das Wort gebunden ist: daher benannten die Griechen Wort, Begriff, Verhältniß, Gedanken und Vernunft mit dem Namen des Ersteren: ho logos. Dennoch ist der Begriff sowohl von dem Worte, an welches er geknüpft ist, als auch von den Anschauungen, aus denen er entstanden, völlig verschieden. Er ist ganz anderer Natur, als diese Sinneseindrücke. Jedoch vermag er alle Resultate der Anschauung in sich aufzunehmen, um sie, auch nach dem längsten Zeitraum, unverändert und unvermindert wieder zurückzugeben: erst hiedurch entsteht die Erfahrung. Aber nicht das Angeschaute, noch das dabei Empfundene, bewahrt der Begriff auf, sondern dessen Wesentliches, Essentielles, in ganz veränderter Gestalt, und doch als genügenden Stellvertreter jener. So lassen sich die Blumen nicht aufbewahren, aber ihr ätherisches Oel, ihre Essenz, mit gleichem Geruch und gleichen Kräften. Das Handeln, welches richtige Begriffe zur Richtschnur gehabt hat, wird, im Resultat, mit der beabsichtigten Wirklichkeit zusammentreffen. – Den unschätzbaren Werth der Begriffe, und folglich der Vernunft, kann man ermessen, wenn man auf die unendliche Menge und Verschiedenheit von Dingen und Zuständen, die nach und neben einander dasind, den Blick wirft und nun bedenkt, daß Sprache und Schrift (die Zeichen der Begriffe) dennoch jedes Ding und jedes Verhältniß, wann und wo es auch gewesen seyn mag, zu unserer genauen Kunde zu bringen vermögen; weil eben verhältnißmäßig wenige Begriffe eine Unendlichkeit von Dingen und Zuständen befassen und vertreten. – Beim eigenen Nachdenken ist die Abstraktion ein Abwerfen unnützen Gepäckes, zum Behuf leichterer Handhabung der zu vergleichenden und darum hin und her zu werfenden Erkenntnisse. Man läßt nämlich dabei das viele Unwesentliche, daher nur Verwirrende, der realen Dinge weg, und operirt mit wenigen, aber wesentlichen, in abstracto gedachten Bestimmungen. Aber eben weil die Allgemeinbegriffe nur durch Wegdenken und Auslassen vorhandener Bestimmungen entstehn und daher je allgemeiner, desto leerer sind, beschränkt der Nutzen jenes Verfahrens sich auf die Verarbeitung unserer bereits erworbenen Erkenntnisse, zu der auch das Schließen aus den in ihnen enthaltenen Prämissen gehört. Neue Grundeinsichten hingegen sind nur aus der anschaulichen, als der allein vollen und reichen Erkenntniß zu schöpfen, mit Hülfe der Urtheilskraft. – Weil ferner Inhalt und Umfang der Begriffe in entgegengesetztem Verhältnisse stehn, also je mehr unter einem Begriff, desto weniger in ihm gedacht wird; so bilden die Begriffe eine Stufenfolge, eine Hierarchie, vom speciellsten bis zum allgemeinsten, an deren unterm Ende der scholastische Realismus, am oberen der Nominalismus beinahe Recht behält. Denn der speciellste Begriff ist schon beinahe das Individuum, also beinahe real: und der allgemeinste Begriff, z.B. das Seyn (d.i. der Infinitiv der Kopula), beinahe nichts als ein Wort. Daher auch sind philosophische Systeme, die sich innerhalb solcher sehr allgemeinen Begriffe halten, ohne auf das Reale herabzukommen, beinahe bloßer Wortkram. Denn da alle Abstraktion im bloßen Wegdenken besteht; so behält man, je weiter man sie fortsetzt, desto weniger übrig. Wenn ich daher solche moderne Philosopheme lese, die sich in lauter sehr weiten Abstraktis fortbewegen; so kann ich bald, trotz aller Aufmerksamkeit, fast nichts mehr dabei denken; weil ich eben keinen Stoff zum Denken erhalte, sondern mit lauter leeren Hülsen operiren soll, welches eine Empfindung giebt, der ähnlich, die beim Versuch sehr leichte Körper zu werfen entsteht: die Kraft nämlich und auch die Anstrengung ist da; aber es fehlt am Objekt, sie aufzunehmen, um das andere Moment der Bewegung herzustellen. Wer dies erfahren will, lese die Schriften der Schellingianer und, noch besser, der Hegelianer. – Einfache Begriffe müßten eigentlich solche seyn, die unauflösbar wären; demnach sie nie das Subjekt eines analytischen Urtheils seyn könnten: dies halte ich für unmöglich; da, wenn man einen Begriff denkt, man auch seinen Inhalt muß angeben können. Was man als Beispiele von einfachen Begriffen anzuführen pflegt, sind gar nicht mehr Begriffe, sondern theils bloße Sinnesempfindungen, wie etwan die einer bestimmten Farbe, theils die a priori uns bewußten Formen der Anschauung; also eigentlich die letzten Elemente der anschauenden Erkenntniß. Diese selbst aber ist für das System aller unserer Gedanken Das, was in der Geognosie der Granit ist, der letzte feste Boden, der Alles trägt und über den man nicht hinaus kann. Zur Deutlichkeit eines Begriffes nämlich ist erfordert, nicht nur, daß man ihn in seine Merkmale zerlegen, sondern auch daß man diese, falls auch sie Abstrakta sind, abermals analysiren könne, und so immerfort, bis man zur anschauenden Erkenntniß herabgelangt, mithin auf konkrete Dinge hinweist, durch deren klare Anschauung man die letzten Abstrakta belegt und dadurch diesen, wie auch allen auf ihnen beruhenden höheren Abstraktionen, Realität zusichert. Daher ist die gewöhnliche Erklärung, der Begriff sei deutlich, sobald man seine Merkmale angeben kann, nicht ausreichend: denn die Zerlegung dieser Merkmale führt vielleicht immerfort nur auf Begriffe, ohne daß zuletzt Anschauungen zum Grunde lägen, welche allen jenen Begriffen Realität ertheilten. Man nehme z.B. den Begriff »Geist« und analysire ihn in seine Merkmale, »ein denkendes, wollendes, immaterielles, einfaches, keinen Raum füllendes, unzerstörbares Wesen«; so ist dabei doch nichts Deutliches gedacht; weil die Elemente dieser Begriffe sich nicht durch Anschauungen belegen lassen: denn ein denkendes Wesen ohne Gehirn ist wie ein verdauendes Wesen ohne Magen. Klar sind eigentlich nur Anschauungen, nicht Begriffe: diese können höchstens deutlich seyn. Darum auch hat man, so absurd es war, »klar und verworren« zu einander gestellt und als synonym gebraucht, als man die anschauende Erkenntniß für eine nur verworrene abstrakte erklärte, weil nämlich diese letztere die allein deutliche wäre. Dies hat zuerst Duns Skotus gethan, aber auch noch Leibnitz hat im Grunde diese Ansicht, als auf welcher seine Identitas indiscernibilium beruht: man sehe Kants Widerlegung derselben, S. 275 der ersten Ausgabe der »Kritik der reinen Vernunft«.

Die oben berührte enge Verbindung des Begriffs mit dem Wort, also der Sprache mit der Vernunft, beruht im letzten Grunde auf Folgendem. Unser ganzes Bewußtseyn, mit seiner Innern und äußern Wahrnehmung, hat durchweg die Zeit zur Form. Die Begriffe hingegen, als durch Abstraktion entstandene, völlig allgemeine und von allen einzelnen Dingen verschiedene Vorstellungen, haben, in dieser Eigenschaft, ein zwar gewissermaaßen objektives Daseyn, welches jedoch keiner Zeitreihe angehört. Daher müssen sie, um in die unmittelbare Gegenwart eines individuellen Bewußtseyns treten, mithin in eine Zeitreihe eingeschoben werden zu können, gewissermaaßen wieder zur Natur der einzelnen Dinge herabgezogen, individualisirt und daher an eine sinnliche Vorstellung geknüpft werden: diese ist das Wort. Es ist demnach das sinnliche Zeichen des Begriffs und als solches das nothwendige Mittel ihn zu fixiren, d.h. ihn dem an die Zeitform gebundenen Bewußtseyn zu vergegenwärtigen und so eine Verbindung herzustellen zwischen der Vernunft, deren Objekte bloß allgemeine, weder Ort noch Zeitpunkt kennende Universalia sind, und dem an die Zeit gebundenen, sinnlichen und insofern bloß thierischen Bewußtseyn. Nur vermöge dieses Mittels ist uns die willkürliche Reproduktion, also die Erinnerung und Aufbewahrung der Begriffe, möglich und disponibel, und erst mittelst dieser die mit denselben vorzunehmenden Operationen, also urtheilen, schließen, vergleichen, beschränken u.s.w. Zwar geschieht es bisweilen, daß Begriffe auch ohne ihre Zeichen das Bewußtseyn beschäftigen, indem wir mitunter eine Schlußkette so schnell durchlaufen, daß wir in solcher Zeit nicht hätten die Worte denken können. Allein dergleichen sind Ausnahmen, die eben eine große Uebung der Vernunft voraussetzen, welche sie nur mittelst der Sprache hat erlangen können. Wie sehr der Gebrauch der Vernunft an die Sprache gebunden ist, sehn wir an den Taubstummen, welche, wenn sie keine Art von Sprache erlernt haben, kaum mehr Intelligenz zeigen, als die Orangutane und Elephanten: denn sie haben fast nur potentiâ nicht actu Vernunft.

Wort und Sprache sind also das unentbehrliche Mittel zum deutlichen Denken. Wie aber jedes Mittel, jede Maschine, zugleich beschwert und hindert; so auch die Sprache: weil sie den unendlich nüancirten, beweglichen und modifikabeln Gedanken in gewisse feste, stehende Formen zwängt und indem sie ihn fixirt, ihn zugleich fesselt. Dieses Hinderniß wird durch die Erlernung mehrerer Sprachen zum Theil beseitigt. Denn indem, bei dieser, der Gedanke aus einer Form in die andere gegossen wird, er aber in jeder seine Gestalt etwas verändert, löst er sich mehr und mehr von jeglicher Form und Hülle ab; wodurch sein selbst-eigenes Wesen deutlicher ins Bewußtseyn tritt und er auch seine ursprüngliche Modifikabilität wieder erhält. Die alten Sprachen aber leisten diesen Dienst sehr viel besser, als die neuen; weil, vermöge ihrer großen Verschiedenheit von diesen, der selbe Gedanke jetzt auf ganz andere Weise ausgedrückt werden, also eine höchst verschiedene Form annehmen muß; wozu noch kommt, daß die vollkommenere Grammatik der alten Sprachen eine künstlichere und vollkommenere Konstruktion der Gedanken und ihres Zusammenhanges möglich macht. Daher konnte ein Grieche, oder Römer, allenfalls sich an seiner Sprache genügen lassen. Aber wer nichts weiter, als so einen einzigen modernen Patois versteht, wird, im Schreiben und Reden, diese Dürftigkeit bald verrathen, indem sein Denken, an so armsälige, stereotypische Formen fest geknüpft, ungelenk und monoton ausfallen muß. Genie freilich ersetzt, wie Alles, so auch dieses, z.B. im Shakespeare.

Von dem, was ich § 9 des ersten Bandes dargelegt habe, daß nämlich die Worte einer Rede vollkommen verstanden werden, ohne anschauliche Vorstellungen, Bilder in unserm Kopfe zu veranlassen, hat schon eine ganz richtige und sehr ausführliche Auseinandersetzung Burke gegeben, in seiner Inquiry into the Sublime and Beautiful, P. 5, Sect. 4 et 5; allein er zieht daraus den ganz falschen Schluß, daß wir die Worte hören, vernehmen und gebrauchen, ohne irgend eine Vorstellung (ideas) damit zu verbinden; während er hätte schließen sollen, daß nicht alle Vorstellungen (ideas) anschauliche Bilder (Images) sind, sondern daß gerade die, welche durch Worte bezeichnet werden müssen, bloße Begriffe (abstract notions) und diese, ihrer Natur zufolge, nicht anschaulich sind, – Eben weil Worte bloße Allgemeinbegriffe, welche von den anschaulichen Vorstellungen durchaus verschieden sind, mittheilen, werden z.B. bei der Erzählung einer Begebenheit, zwar alle Zuhörer die selben Begriffe erhalten; allein wenn sie nachher sich den Vorgang veranschaulichen wollen, wird jeder ein anderes Bild davon in seiner Phantasie entwerfen, welches von dem richtigen, das allein der Augenzeuge hat, bedeutend abweicht. Hierin liegt der nächste Grund (zu welchem sich aber noch andere gesellen) warum jede Thatsache durch Weitererzählen nothwendig entstellt wird: nämlich der zweite Erzähler theilt Begriffe mit, die er aus seinem Phantasiebilde abstrahirt hat und aus denen der Dritte sich wieder ein anderes noch abweichenderes Bild entwirft, welches er nun wieder in Begriffe umsetzt, und so geht es immer weiter. Wer trocken genug ist, bei den ihm mitgetheilten Begriffen stehn zu bleiben und diese weiter zu geben, wird der treueste Berichterstatter seyn.

Die beste und vernünftigste Auseinandersetzung über Wesen und Natur der Begriffe, die ich irgendwo habe finden können, steht in Thom. Reid's Essays on the powers of human mind, Vol. 2, essay 5, ch. 6. – Dieselbe ist seitdem gemißbilligt worden von Dugald Stewart, in dessen Philosophy of the human mind: über diesen will ich, um kein Papier an ihm zu verschwenden, nur in der Kürze sagen, daß er zu den Vielen gehört hat, die durch Gunst und Freunde einen unverdienten Ruf erlangten; daher ich nur rächen kann, mit den Schreibereien dieses Flachkopfes keine Stunde zu verlieren.

Daß übrigens die Vernunft das Vermögen der abstrakten, der Verstand aber das der anschaulichen Vorstellungen sei, hat bereits der fürstliche Scholastiker Picus de Mirandula eingesehn, indem er in seinem Buche De imaginatione, c. 11, Verstand und Vernunft sorgfältig unterscheidet und diese für das diskursive, dem Menschen eigenthümliche Vermögen, jenen aber für das intuitive, der Erkenntnißweise der Engel, ja, Gottes verwandte erklärt. – Auch Spinoza charakterisirt ganz richtig die Vernunft als das Vermögen allgemeine Begriffe zu bilden: Eth. II. prop. 40, schol. 2. – Dergleichen brauchte nicht erwähnt zu werden, wäre es nicht wegen der Possen, welche in den letzten fünfzig Jahren sämmtliche Philosophaster in Deutschland mit dem Begriffe der Vernunft getrieben haben, indem sie, mit unverschämter Dreistigkeit, unter diesem Namen ein völlig erlogenes Vermögen unmittelbarer, metaphysischer, sogenannter übersinnlicher Erkenntnisse einschwärzen wollten, die wirkliche Vernunft hingegen Verstand benannten, den eigentlichen Verstand aber, als ihnen sehr fremd, ganz übersahen, und seine intuitiven Funktionen der Sinnlichkeit zuschrieben.

Wie bei allen Dingen dieser Welt jedem Auskunftsmittel, jedem Vortheil, jedem Vorzug sich sofort auch neue Nachtheile anhängen; so führt auch die Vernunft, welche dem Menschen so große Vorzüge vor den Thieren giebt, ihre besondern Nachtheile mit sich und eröffnet ihm Abwege, auf welche das Thier nie gerathen kann. Durch sie erlangt eine ganz neue Art von Motiven, der das Thier unzugänglich ist, Macht über seinen Willen; nämlich die abstrakten Motive, die bloßen Gedanken, welche keineswegs stets aus der eigenen Erfahrung abgezogen sind, sondern oft nur durch Rede und Beispiel Anderer, durch Tradition und Schrift, an ihn kommen. Dem Gedanken zugänglich geworden steht er sofort auch dem Irrthum offen. Allein jeder Irrthum muß, früher oder später, Schaden stiften, und desto größern, je größer er war. Den individuellen Irrthum muß, wer ihn hegt, ein Mal büßen und oft theuer bezahlen: das Selbe wird im Großen von gemeinsamen Irrthümern ganzer Völker gelten. Daher kann nicht zu oft wiederholt werden, daß jeder Irrthum, wo man ihn auch antreffe, als ein Feind der Menschheit zu verfolgen und auszurotten ist, und daß es keine privilegirte, oder gar sanktionirte Irrthümer geben kann. Der Denker soll sie angreifen; wenn auch die Menschheit, gleich einem Kranken, dessen Geschwür der Arzt berührt, laut dabei aufschrie. – Das Thier kann nie weit vom Wege der Natur abirren: denn seine Motive liegen allein in der anschaulichen Welt, wo nur das Mögliche, ja, nur das Wirkliche Raum findet: hingegen in die abstrakten Begriffe, in die Gedanken und Worte, geht alles nur Ersinnliche, mithin auch das Falsche, das Unmögliche, das Absurde, das Unsinnige. Da nun Vernunft Allen, Urtheilskraft Wenigen zu Theil geworden; so ist die Folge, daß der Mensch dem Wahne offen steht, indem er allen nur erdenklichen Chimären Preis gegeben ist, die man ihm einredet, und die, als Motive seines Wollens wirkend, ihn zu Verkehrtheiten und Thorheiten jeder Art, zu den unerhörtesten Extravaganzen, wie auch zu den seiner thierischen Natur widerstrebendesten Handlungen bewegen können. Eigentliche Bildung, bei welcher Erkenntniß und Unheil Hand in Hand gehn, kann nur Wenigen zugewandt werden, und noch Wenigere sind fähig sie aufzunehmen. Für den großen Haufen tritt überall an ihre Stelle eine Art Abrichtung: sie wird bewerkstelligt durch Beispiel, Gewohnheit und sehr frühzeitiges, festes Einprägen gewisser Begriffe, ehe irgend Erfahrung, Verstand und Urtheilskraft dawären, das Werk zu stören. So werden Gedanken eingeimpft, die nachher so fest und durch keine Belehrung zu erschüttern haften, als wären sie angeboren, wofür sie auch oft, selbst von Philosophen, angesehn worden sind. Auf diesem Wege kann man, mit gleicher Mühe, den Menschen das Richtige und Vernünftige, oder auch das Absurdeste einprägen, z.B. sie gewöhnen, sich diesem oder jenem Götzen nur von heiligem Schauer durchdrungen zu nähern und beim Nennen seines Namens nicht nur mit dem Leibe, sondern auch mit dem ganzen Gemüthe sich in den Staub zu werfen; an Worte, an Namen, an die Vertheidigung der abentheuerlichsten Grillen, willig ihr Eigenthum und Leben zu setzen; die größte Ehre und die tiefste Schande beliebig an Dieses oder an jenes zu knüpfen und danach jeden mit inniger Ueberzeugung hoch zu schätzen, oder zu verachten; aller animalischen Nahrung zu entsagen, wie in Hindustan, oder die dem lebenden Thiere herausgeschnittenen, noch warmen und zuckenden Stücke zu verzehren, wie in Abyssinien; Menschen zu fressen, wie in Neuseeland, oder ihre Kinder dem Moloch zu opfern; sich selbst zu kastriren, sich willig in den Scheiterhaufen des Verstorbenen zu stürzen, – mit Einem Worte, was man will. Daher die Kreuzzüge, die Ausschweifungen fanatischer Sekten, daher Chiliasten und Flagellanten, Ketzerverfolgungen, Autos de Fe, und was immer das lange Register menschlicher Verkehrtheiten noch sonst darbietet. Damit man nicht denke, daß nur finstere Jahrhunderte solche Beispiele liefern, füge ich ein Paar neuere hinzu. Im Jahre 1818 zogen aus dem Würtembergischen 7000 Chiliasten in die Nähe des Ararat; weil das, besonders durch Jung-Stilling angekündigte, neue Reich Gottes daselbst anbrechen sollte4. Gall erzählt, daß zu seiner Zeit eine Mutter ihr Kind getödtet und gebraten habe, um mit dessen Fett die Rheumatismen ihres Mannes zu kuriren5. Die tragische Seite des Irrthums und Vorurtheils liegt im Praktischen, die komische ist dem Theoretischen vorbehalten: hätte man z.B. nur erst drei Menschen fest überredet, daß die Sonne nicht die Ursache des Tageslichts sei; so dürfte man hoffen, es bald als die allgemeine Ueberzeugung gelten zu sehn. Einen widerlichen, geistlosen Scharlatan und beispiellosen Unsinnschmierer, Hegel, konnte man, in Deutschland, als den größten Philosophen aller Zeiten ausschreien, und viele Tausende haben es, zwanzig Jahre lang, steif und fest geglaubt, sogar außer Deutschland die Dänische Akademie, welche für seinen Ruhm gegen mich aufgetreten ist und ihn als einen summus philosophus hat geltend machen wollen. (Siehe hierüber die Vorrede zu meinen »Grundproblemen der Ethik«.) – Dies also sind die Nachtheile, welche, wegen der Seltenheit der Urtheilskraft, an das Daseyn der Vernunft geknüpft sind. Zu ihnen kommt nun noch die Möglichkeit des Wahnsinns: Thiere werden nicht wahnsinnig; wiewohl die Fleischfresser der Wuth, die Grasfresser einer Art Raserei ausgesetzt sind.

Kapitel 7. Vom Verhältniß der anschauenden zur abstrakten Erkenntniß

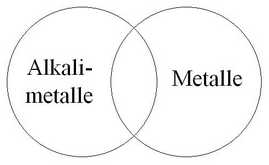

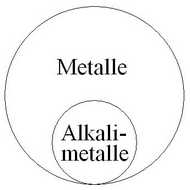

Da nun, wie gezeigt worden, die Begriffe ihren Stoff von der anschauenden Erkenntniß entlehnen, und daher das ganze Gebäude unserer Gedankenwelt auf der Welt der Anschauungen ruht; so müssen wir von jedem Begriff, wenn auch durch Mittelstufen, zurückgehn können auf die Anschauungen, aus denen er unmittelbar selbst, oder aus denen die Begriffe, deren Abstraktion er wieder ist, abgezogen worden: d. h, wir müssen ihn mit Anschauungen, die zu den Abstraktionen im Verhältniß des Beispiels stehn, belegen können. Diese Anschauungen also liefern den realen Gehalt alles unsers Denkens, und überall, wo sie fehlen, haben wir nicht Begriffe, sondern bloße Worte im Kopfe gehabt. In dieser Hinsicht gleicht unser Intellekt einer Zettelbank, die, wenn sie solide seyn soll, Kontanten in Kassa haben muß, um erforderlichenfalls alle ihre ausgestellten Noten einlösen zu können: die Anschauungen sind die Kontanten, die Begriffe die Zettel. – In diesem Sinne könnten die Anschauungen recht passend primäre, Begriffe hingegen sekundäre Vorstellungen benannt werden: nicht ganz so treffend nannten die Scholastiker, auf Anlaß des Aristoteles (Metaph. VI, 11; XI, 1) die realen Dinge substantias primas, und die Begriffe substantias secundas. – Bücher theilen nur sekundäre Vorstellungen mit. Bloße Begriffe von einer Sache, ohne Anschauung, geben eine bloß allgemeine Kenntniß derselben. Ein durchaus gründliches Verständniß von Dingen und deren Verhältnissen hat man nur, sofern man fähig ist, sie in lauter deutlichen Anschauungen, ohne Hülfe der Worte, sich vorstellig zu machen. Worte durch Worte erklären, Begriffe mit Begriffen vergleichen, worin das meiste Philosophiren besteht, ist im Grunde ein spielendes Hin- und Herschieben der Begriffssphären; um zu sehn, welche in die andere geht und welche nicht. Im glücklichsten Fall wird man dadurch zu Schlüssen gelangen; aber auch Schlüsse geben keine durchaus neue Erkenntniß, sondern zeigen uns nur, was Alles in der schon vorhandenen lag und was davon etwan auf den jedesmaligen Fall anwendbar wäre. Hingegen anschauen, die Dinge selbst zu uns reden lassen, neue Verhältnisse derselben auffassen, dann aber dies Alles in Begriffe absetzen und niederlegen, um es sicher zu besitzen: das giebt neue Erkenntnisse. Allein, während Begriffe mit Begriffen zu vergleichen so ziemlich jeder die Fähigkeit hat, ist Begriffe mit Anschauungen zu vergleichen eine Gabe der Auserwählten: sie bedingt, je nach dem Grade ihrer Vollkommenheit, Witz, Urtheilskraft, Scharfsinn, Genie. Bei jener ersten Fähigkeit hingegen kommt nie viel mehr heraus, als etwan vernünftige Betrachtungen. – Der innerste Kern jeder ächten und wirklichen Erkenntniß ist eine Anschauung; auch ist jede neue Wahrheit die Ausbeute aus einer solchen. Alles Urdenken geschieht in Bildern: darum ist die Phantasie ein so nothwendiges Werkzeug desselben, und werden phantasielose Köpfe nie etwas Großes leisten, – es sei denn in der Mathematik. – Hingegen bloß abstrakte Gedanken, die keinen anschaulichen Kern haben, gleichen Wolkengebilden ohne Realität. Selbst Schrift und Rede, sei sie Lehre oder Gedicht, hat zum letzten Zweck, den Leser zu der selben anschaulichen Erkenntniß hinzuleiten, von welcher der Verfasser ausgieng: hat sie den nicht, so ist sie eben schlecht. Eben darum ist Betrachtung und Beobachtung jedes Wirklichen, sobald es irgend etwas dem Beobachter Neues darbietet, belehrender als alles Lesen und Hören. Denn sogar ist, wenn wir auf den Grund gehn, in jedem Wirklichen alle Wahrheit und Weisheit, ja, das letzte Geheimniß der Dinge enthalten, freilich eben nur in concreto, und so wie das Gold im Erze steckt: es kommt darauf an, es herauszuziehn. Aus einem Buche hingegen erhält man, im besten Fall, die Wahrheit doch nur aus zweiter Hand, öfter aber gar nicht.

Bei den meisten Büchern, von den eigentlich schlechten ganz abgesehn, hat, wenn sie nicht durchaus empirischen Inhalts sind, der Verfasser zwar gedacht, aber nicht geschaut: er hat aus der Reflexion, nicht aus der Intuition geschrieben; und dies eben ist es, was sie mittelmäßig und langweilig macht. Denn was Jener gedacht hat, hätte der Leser, bei einiger Bemühung, allenfalls auch denken können: es sind nämlich eben vernünftige Gedanken, nähere Auseinandersetzungen des im Thema implicite Enthaltenen. Aber dadurch kommt keine wirklich neue Erkenntniß in die Welt: diese wird nur im Augenblick der Anschauung, der unmittelbaren Auffassung einer neuen Seite der Dinge, erzeugt. Wo daher, im Gegentheil, dem Denken eines Autors ein Schauen zum Grunde lag; da ist es, als schriebe er aus einem Lande, wo der Leser nicht auch schon gewesen ist; da ist Alles frisch und neu: denn es ist aus der Urquelle aller Erkenntniß unmittelbar geschöpft. Ich will den hier berührten Unterschied durch ein ganz leichtes und einfaches Beispiel erläutern. Jeder gewöhnliche Schriftsteller wird leicht das tiefsinnige Hinstarren, oder das versteinernde Erstaunen, dadurch schildern, daß er sagt: »Er stand wie eine Bildsäule«; aber Cervantes sagt: »wie eine bekleidete Bildsäule: denn der Wind bewegte seine Kleider.« (Don Quijote, B. 6, Kap. 19.) Solchermaaßen haben alle große Köpfe stets in Gegenwart der Anschauung gedacht und den Blick unverwandt auf sie geheftet, bei ihrem Denken. Man erkennt dies, unter Anderm, daran, daß auch die heterogensten unter ihnen doch im Einzelnen so oft übereinstimmen und wieder zusammentreffen; weil sie eben Alle von der selben Sache reden, die sie sämmtlich vor Augen hatten: die Welt, die anschauliche Wirklichkeit: ja, gewissermaaßen sagen sie sogar alle das Selbe, und die Andern glauben ihnen nie. Man erkennt es ferner an dem Treffenden, Originellen, und der Sache stets genau Angepaßten des Ausdrucks, weil ihn die Anschauung eingegeben hat, an dem Naiven der Aussagen, an der Neuheit der Bilder und dem Schlagenden der Gleichnisse, welches Alles, ohne Ausnahme, die Werke großer Köpfe auszeichnet, denen der Andern hingegen stets abgeht; weshalb diesen nur banale Redensarten und abgenutzte Bilder zu Gebote stehn und sie nie sich erlauben dürfen, naiv zu seyn, bei Strafe ihre Gemeinheit in ihrer traurigen Blöße zu zeigen: statt dessen sind sie preziös. Darum sagte Büffon: le style est l'homme même. Wenn die gewöhnlichen Köpfe dichten, haben sie einige traditionelle, ja konventionelle, also in abstracto überkommene Gesinnungen, Leidenschaften, noble Sentiments u. dgl., die sie den Helden ihrer Dichtungen unterlegen, welche hiedurch zu einer bloßen Personifikation jener Gesinnungen werden, also gewissermaaßen selbst schon Abstrakta und daher fade und langweilig sind. Wenn sie philosophiren, haben sie einige weite abstrakte Begriffe überkommen, mit denen sie, als gelte es algebraische Gleichungen, hin und her werfen, und hoffen, es werde daraus etwas hervorgehn: höchstens sieht man, daß sie Alle das Selbe gelesen haben. Ein solches Hin- und Herwerfen mit abstrakten Begriffen, nach Art der algebraischen Gleichungen, welches man heut zu Tage Dialektik nennt, liefert aber nicht, wie die wirkliche Algebra, sichere Resultate; weil hier der durch das Wort vertretene Begriff keine feste und genau bestimmte Größe ist, wie die durch den Buchstaben der Algebra bezeichnete, sondern ein Schwankendes, Vieldeutiges, der Ausdehnung und Zusammenziehung Fähiges. Genau genommen hat alles Denken, d.h. Kombiniren abstrakter Begriffe, höchstens Erinnerungen aus dem früher Angeschauten zum Stoff, und auch noch indirekt, sofern nämlich Dieses die Unterlage aller Begriffe ausmacht: ein wirkliches, d.h. unmittelbares Erkennen hingegen ist allein das Anschauen, das neue frische Percipiren selbst. Nun aber können die Begriffe, welche die Vernunft gebildet und das Gedächtniß aufbehalten hat, nie alle zugleich dem Bewußtsein gegenwärtig seyn, vielmehr nur eine sehr kleine Anzahl derselben zur Zeit. Hingegen die Energie, mit welcher die anschauliche Gegenwart, in der eigentlich immer das Wesentliche aller Dinge überhaupt virtualiter enthalten und repräsentirt ist, aufgefaßt wird, erfüllt, mit ihrer ganzen Macht, das Bewußtseyn in Einem Moment. Hierauf beruht das unendliche Ueberwiegen des Genies über die Gelehrsamkeit: sie verhalten sich zu einander wie der Text des alten Klassikers zu seinem Kommentar. Wirklich liegt alle Wahrheit und alle Weisheit zuletzt in der Anschauung. Aber leider läßt diese sich weder festhalten, noch mittheilen: allenfalls lassen sich die objektiven Bedingungen dazu, durch die bildenden Künste und schon viel mittelbarer durch die Poesie, gereinigt und verdeutlicht den Andern vorlegen; aber sie beruht eben so sehr auf subjektiven Bedingungen, die nicht Jedem und Keinem jederzeit zu Gebote stehn, ja die, in den hohem Graden der Vollkommenheit, nur die Begünstigung Weniger sind. Unbedingt mittheilbar ist nur die schlechteste Erkenntniß, die abstrakte, die sekundäre, der Begriff, der bloße Schatten eigentlicher Erkenntniß. Wenn Anschauungen mittheilbar wären, da gäbe es eine der Mühe lohnende Mittheilung: so aber muß am Ende jeder in seiner Haut bleiben und in seiner Hirnschaale, und Keiner kann dem Andern helfen. Den Begriff aus der Anschauung zu bereichern, sind Poesie und Philosophie unablässig bemüht. – Inzwischen sind die wesentlichen Zwecke des Menschen praktisch; für diese aber ist es hinreichend, daß das anschaulich Aufgefaßte Spuren in ihm hinterläßt, vermöge deren er es, beim nächsten ähnlichen Fall, wiedererkennt: so wird er weltklug. Daher kann der Weltmann, in der Regel, seine gesammelte Wahrheit und Weisheit nicht lehren, sondern bloß üben: er faßt jedes Vorkommende richtig auf und beschließt, was demselben gemäß ist. – Daß Bücher nicht die Erfahrung, und Gelehrsamkeit nicht das Genie ersetzt, sind zwei verwandte Phänomene: ihr gemeinsamer Grund ist, daß das Abstrakte nie das Anschauliche ersetzen kann. Bücher ersetzen darum die Erfahrung nicht, weil Begriffe stets allgemein bleiben und daher auf das Einzelne, welches doch gerade das im Leben zu Behandelnde ist, nicht herab gelangen: hiezu kommt, daß alle Begriffe eben aus dem Einzelnen und Anschaulichen der Erfahrung abstrahirt sind, daher man dieses schon kennen gelernt haben muß, um auch nur das Allgemeine, welches die Bücher mittheilen, gehörig zu verstehn. Gelehrsamkeit ersetzt das Genie nicht, weil auch sie bloß Begriffe liefert, die geniale Erkenntniß aber in der Auffassung der (Platonischen) Ideen der Dinge besteht, daher wesentlich intuitiv ist. Beim ersten Phänomen fehlt demnach die objektive Bedingung zur anschauenden Erkenntniß; beim zweiten die subjektive: jene läßt sich erlangen; diese nicht.

Weisheit und Genie, diese zwei Gipfel des Parnassus menschlicher Erkenntniß, wurzeln nicht im abstrakten, diskursiven, sondern im anschauenden Vermögen. Die eigentliche Weisheit ist etwas Intuitives, nicht etwas Abstraktes. Sie besteht nicht in Sätzen und Gedanken, die Einer als Resultate fremder oder eigener Forschung im Kopfe fertig herumtrüge: sondern sie ist die ganze Art, wie sich die Welt in seinem Kopfe darstellt. Diese ist so höchst verschieden, daß dadurch der Weise in einer andern Welt lebt, als der Thor, und das Genie eine andere Welt sieht, als der Stumpfkopf. Daß die Werke des Genies die aller Andern himmelweit übertreffen, kommt bloß daher, daß die Welt, die es sieht und der es seine Aussagen entnimmt, so viel klarer, gleichsam tiefer herausgearbeitet ist, als die in den Köpfen der Andern, welche freilich die selben Gegenstände enthält, aber zu jener sich verhält, wie ein Chinesisches Bild, ohne Schatten und Perspektive, zum vollendeten Oelgemälde. Der Stoff ist in allen Köpfen der selbe; aber in der Vollkommenheit der Form, die er in jedem annimmt, liegt der Unterschied, auf welchem die so vielfache Abstufung der Intelligenzen zuletzt beruht: dieser ist also schon in der Wurzel, in der anschauenden Auffassung, vorhanden und entsteht nicht erst im Abstrakten. Daher eben zeigt die ursprüngliche geistige Ueberlegenheit sich so leicht bei jedem Anlaß, und wird augenblicklich den Andern fühlbar und verhaßt.

Im Praktischen vermag die intuitive Erkenntniß des Verstandes unser Thun und Benehmen unmittelbar zu leiten, während die abstrakte der Vernunft es nur unter Vermittelung des Gedächtnisses kann. Hieraus entspringt der Vorzug der intuitiven Erkenntniß für alle die Fälle, die keine Zeit zur Ueberlegung gestatten, also für den täglichen Verkehr, in welchem eben deshalb die Weiber excelliren. Nur wer das Wesen der Menschen, wie sie in der Regel sind, intuitiv erkannt hat und eben so die Individualität des gegenwärtigen Einzelnen auffaßt, wird diesen mit Sicherheit und richtig zu behandeln verstehn. Ein Anderer mag alle dreihundert Klugheitsregeln des Gracian auswendig wissen; dies wird ihn nicht vor Balourdisen und Mißgriffen schützen, wenn jene intuitive Erkenntniß ihm abgeht. Denn alle abstrakte Erkenntniß giebt zuvörderst bloß allgemeine Grundsätze und Regeln; aber der einzelne Fall ist fast nie genau nach der Regel zugeschnitten: sodann soll diese nun erst das Gedächtniß zu rechter Zeit vergegenwärtigen; was selten pünktlich geschieht: dann soll aus dem vorliegenden Fall die propositio minor gebildet und endlich die Konklusion gezogen werden. Ehe das Alles geschehn, wird die Gelegenheit uns meistens schon das kahle Hinterhaupt zugekehrt haben, und dann dienen jene trefflichen Grundsätze und Regeln höchstens, uns hinterher die Größe des begangenen Fehlers ermessen zu lassen. Freilich wird hieraus, mittelst Zeit, Erfahrung und Uebung, die Weltklugheit langsam erwachsen; weshalb, in Verbindung mit diesen, die Regeln in abstracto allerdings fruchtbar werden können. Hingegen die intuitive Erkenntniß, welche stets nur das Einzelne auffaßt, steht in unmittelbarer Beziehung zum gegenwärtigen Fall: Regel, Fall und Anwendung ist für sie Eins, und diesem folgt das Handeln auf den Fuß. Hieraus erklärt sich, warum, im wirklichen Leben, der Gelehrte, dessen Vorzug im Reichthum abstrakter Erkenntnisse liegt, so sehr zurücksteht gegen den Weltmann, dessen Vorzug in der vollkommenen intuitiven Erkenntniß besteht, die ihm ursprüngliche Anlage verliehen und reiche Erfahrung ausgebildet hat. Immer zeigt sich zwischen beiden Erkenntnißweisen das Verhältniß des Papiergeldes zum haaren: wie jedoch für manche Fälle und Angelegenheiten jenes diesem vorzuziehn ist; so giebt es auch Dinge und Lagen, für welche die abstrakte Erkenntniß brauchbarer ist, als die intuitive. Wenn es nämlich ein Begriff ist, der, bei einer Angelegenheit, unser Thun leitet; so hat er den Vorzug, ein Mal gefaßt, unveränderlich zu seyn; daher wir, unter seiner Leitung, mit vollkommener Sicherheit und Festigkeit zu Werke gehn. Allein diese Sicherheit, die der Begriff auf der subjektiven Seite verleiht, wird aufgewogen durch die auf der objektiven Seite ihn begleitende Unsicherheit: nämlich der ganze Begriff kann falsch und grundlos seyn, oder auch das zu behandelnde Objekt nicht unter ihn gehören, indem es gar nicht, oder doch nicht ganz, seiner Art wäre. Werden wir nun, im einzelnen Fall, so etwas plötzlich inne; so sind wir aus der Fassung gebracht: werden wir es nicht inne; so lehrt es der Erfolg. Daher sagt Vauvenargues: Personne n'est sujet à plus de fautes, que ceux qui n'agissent que par réflexion. – Ist es hingegen unmittelbar die Anschauung der zu behandelnden Objekte und ihrer Verhältnisse, die unser Thun leitet; so schwanken wir leicht bei jedem Schritt: denn die Anschauung ist durchweg modifikabel, ist zweideutig, hat unerschöpfliche Einzelheiten in sich, und zeigt viele Seiten nach einander: wir handeln daher ohne volle Zuversicht. Allein diese subjektive Unsicherheit wird durch die objektive Sicherheit kompensirt: denn hier steht kein Begriff zwischen dem Objekt und uns, wir verlieren dieses nicht aus dem Auge: wenn wir daher nur richtig sehn, was wir vor uns haben und was wir thun; so werden wir das Rechte treffen. – Vollkommen sicher ist demnach unser Thun nur dann, wann es von einem Begriffe geleitet wird, dessen richtiger Grund, Vollständigkeit und Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall völlig gewiß ist. Das Handeln nach Begriffen kann in Pedanterei, das nach dem anschaulichen Eindruck in Leichtfertigkeit und Thorheit übergehn.

Die Anschauung ist nicht nur die Quelle aller Erkenntniß, sondern sie selbst ist die Erkenntniß kat' exochên, ist allein die unbedingt wahre, die ächte, die ihres Namens vollkommen würdige Erkenntniß: denn sie allein ertheilt eigentliche Einsicht, sie allein wird vom Menschen wirklich assimilirt, geht in sein Wesen über und kann mit vollem Grunde sein heißen; während die Begriffe ihm bloß ankleben. Im vierten Buche sehn wir sogar die Tugend eigentlich von der anschauenden Erkenntniß ausgehn: denn nur die Handlungen, welche unmittelbar durch diese hervorgerufen werden, mithin aus reinem Antriebe unserer eigenen Natur geschehn, sind eigentlich Symptome unsers wahren und unveränderlichen Charakters; nicht so die, welche aus der Reflexion und ihren Dogmen hervorgegangen, dem Charakter oft abgezwungen sind, und daher keinen unveränderlichen Grund und Boden in uns haben. Aber auch die Weisheit, die wahre Lebensansicht, der richtige Blick und das treffende Urtheil, gehn hervor aus der Art, wie der Mensch die anschauliche Welt auffaßt; nicht aber aus seinem bloßen Wissen, d.h. nicht aus abstrakten Begriffen. Wie der Fonds oder Grundgehalt jeder Wissenschaft nicht in den Beweisen, noch in dem Bewiesenen besteht, sondern in dem Unbewiesenen, auf welches die Beweise sich stützen und welches zuletzt nur anschaulich erfaßt wird; so besteht auch der Fonds der eigentlichen Weisheit und der wirklichen Einsicht jedes Menschen nicht in den Begriffen und dem Wissen in abstracto, sondern in dem Angeschauten und dem Grade der Schärfe, Richtigkeit und Tiefe, mit dem er es aufgefaßt hat. Wer hierin excellirt, erkennt die (Platonischen) Ideen der Welt und des Lebens: jeder Fall, den er gesehn, repräsentirt ihm unzählige; er faßt immer mehr jedes Wesen seiner wahren Natur nach auf, und sein Thun, wie sein Urtheil, entspricht seiner Einsicht. Allmälig nimmt auch sein Antlitz den Ausdruck des richtigen Blickes, der wahren Vernünftigkeit und, wenn es weit kommt, der Weisheit an. Denn die Ueberlegenheit in der anschauenden Erkenntniß ist es allein, die ihren Stämpel auch den Gesichtszügen aufdrückt; während die in der abstrakten dies nicht vermag. Dem Gesagten gemäß finden wir unter allen Ständen Menschen von intellektueller Ueberlegenheit, und oft ohne alle Gelehrsamkeit. Denn natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand. Der Gelehrte hat vor Solchen allerdings einen Reichthum von Fällen und Thatsachen (historische Kenntniß) und Kausalbestimmungen (Naturlehre), Alles in wohlgeordnetem, übersehbarem Zusammenhange, voraus; aber damit hat er doch noch nicht die richtigere und tiefere Einsicht in das eigentlich Wesentliche aller jener Fälle, Thatsachen und Kausalitäten. Der Ungelehrte von Scharfblick und Penetration weiß jenes Reichthums zu entrathen: mit Vielem hält man Haus, mit Wenig kommt man aus. Ihn lehrt Ein Fall aus eigener Erfahrung mehr, als manchen Gelehrten tausend Fälle, die er kennt, aber nicht eigentlich versteht: denn das wenige Wissen jenes Ungelehrten ist lebendig; indem jede ihm bekannte Thatsache durch richtige und wohlgefaßte Anschauung belegt ist, wodurch dieselbe ihm tausend ähnliche vertritt. Hingegen ist das viele Wissen der gewöhnlichen Gelehrten todt; weil es, wenn auch nicht, wie oft der Fall ist, aus bloßen Worten, doch aus lauter abstrakten Erkenntnissen besteht: diese aber erhalten ihren Werth allein durch die anschauliche Erkenntniß des Individuums, auf die sie sich beziehn, und die zuletzt die sämmtlichen Begriffe realisiren muß. Ist nun diese sehr dürftig; so ist ein solcher Kopf beschaffen, wie eine Bank, deren Assignationen den haaren Fonds zehnfach übersteigen, wodurch sie zuletzt bankrott wird. Daher, während manchem Ungelehrten die richtige Auffassung der anschaulichen Welt den Stämpel der Einsicht und Weisheit auf die Stirne gedrückt hat, trägt das Gesicht manches Gelehrten von seinen vielen Studien keine andern Spuren, als die der Erschöpfung und Abnutzung, durch übermäßige, erzwungene Anstrengung des Gedächtnisses zu widernatürlicher Anhäufung todter Begriffe: dabei sieht ein solcher oft so einfältig, albern und schaafmäßig darein, daß man glauben muß, die übermäßige Anstrengung der dem Abstrakten zugewendeten, mittelbaren Erkenntnißkraft bewirke direkte Schwächung der unmittelbaren und anschauenden, und der natürliche, richtige Blüh werde durch das Bücherlicht mehr und mehr geblendet. Allerdings muß das fortwährende Einströhmen fremder Gedanken die eigenen hemmen und ersticken, ja, auf die Länge, die Denkkraft lahmen, wenn sie nicht den hohen Grad von Elasticität hat, welcher jenem unnatürlichen Strohm zu widerstehn vermag. Daher verdirbt das unaufhörliche Lesen und Studiren geradezu den Kopf; zudem auch dadurch, daß das System unserer eigenen Gedanken und Erkenntnisse seine Ganzheit und stetigen Zusammenhang einbüßt, wenn wir diesen so oft willkürlich unterbrechen, um für einen ganz fremden Gedankengang Raum zu gewinnen. Meine Gedanken verscheuchen, um denen eines Buches Platz zu machen, käme mir vor, wie was Shakespeare an den Touristen seiner Zeit tadelt, daß sie ihr eigen Land verkaufen, um Anderer ihres zu sehn. Jedoch ist die Lesewuth der meisten Gelehrten eine Art fuga vacui, der Gedankenleere ihres eigenen Kopfes, welche nun das Fremde mit Gewalt hereinzieht: um Gedanken zu haben, müssen sie welche lesen, wie die leblosen Körper nur von außen Bewegung erhalten; während die Selbstdenker den lebendigen gleichen, die sich von selbst bewegen. Es ist sogar gefährlich, früher über einen Gegenstand zu lesen, als man selbst darüber nachgedacht hat. Denn da schleicht sich mit dem neuen Stoff zugleich die fremde Ansicht und Behandlung desselben in den Kopf, und zwar um so mehr, als Trägheit und Apathie anrathen, sich die Mühe des Denkens zu ersparen und das fertige Gedachte anzunehmen und gelten zu lassen. Dies nistet sich jetzt ein, und fortan nehmen die Gedanken darüber, gleich den in Gräben geleiteten Bächen, stets den gewohnten Weg: einen eigenen, neuen zu finden, ist dann doppelt schwer. Dies trägt viel bei zum Mangel an Originalität der Gelehrten. Dazu kommt aber noch, daß sie vermeinen, gleich andern Leuten, ihre Zeit zwischen Genuß und Arbeit theilen zu müssen. Nun halten sie das Lesen für ihre Arbeit und eigentlichen Beruf, überfressen sich also daran, bis zur Unverdaulichkeit. Da spielt nun nicht mehr bloß das Lesen dem Denken der Prävenire, sondern nimmt dessen Stelle ganz ein: denn sie denken an die Sachen auch gerade nur so lange, wie sie darüber lesen, also mit einem fremden Kopf, nicht mit dem eigenen. Ist aber das Buch weggelegt, so nehmen ganz andere Dinge ihr Interesse viel lebhafter in Anspruch, nämlich persönliche Angelegenheiten, sodann Schauspiel, Kartenspiel, Kegelspiel, Tagesbegebenheiten und Geklatsch. Der denkende Kopf ist es dadurch, daß solche Dinge kein Interesse für ihn haben, wohl aber seine Probleme, denen er daher überall nachhängt, von selbst und ohne Buch: dies Interesse sich zu geben, wenn man es nicht hat, ist unmöglich. Daran liegt's. Und daran liegt es auch, daß Jene immer nur von Dem reden, was sie gelesen, er hingegen von Dem, was er gedacht hat, und daß sie sind, wie Pope sagt:

For ever reading, never to be read7

Der Geist ist seiner Natur nach ein Freier, kein Fröhnling: nur was er von selbst und gern thut, geräth. Hingegen erzwungene Anstrengung eines Kopfes, zu Studien, denen er nicht gewachsen ist, oder wann er müde geworden, oder überhaupt zu anhaltend und invita Minerva, stumpft das Gehirn so ab, wie Lesen im Mondschein die Augen. Ganz besonders thut dies auch die Anstrengung des noch unreifen Gehirns, in den frühen Kinderjahren: ich glaube, daß das Erlernen der Lateinischen und Griechischen Grammatik vom sechsten bis zum zwölften Jahre den Grund legt zur nachherigen Stumpfheit der meisten Gelehrten. Allerdings bedarf der Geist der Nahrung, des Stoffes von außen. Aber wie nicht Alles was wir essen dem Organismus sofort einverleibt wird, sondern nur sofern es verdaut worden, wobei nur ein kleiner Theil davon wirklich assimilirt wird, das Uebrige wieder abgeht, weshalb mehr essen als man assimilliren kann, unnütz, ja schädlich ist; gerade so verhält es sich mit Dem was wir lesen: nur sofern es Stoff zum Denken giebt, vermehrt es unsere Einsicht und eigentliches Wissen. Daher sagte schon Herakleitos polymathia noun ou didaskei, (multiscitia non dat intellectum): mir aber scheint die Gelehrsamkeit mit einem schweren Harnisch zu vergleichen, als welcher allerdings den starken Mann völlig unüberwindlich macht, hingegen dem Schwachen eine Last ist, unter der er vollends zusammensinkt. –

Die in unserm dritten Buch ausgeführte Darstellung der Erkenntniß der (Platonischen) Ideen, als der höchsten dem Menschen erreichbaren und zugleich als einer durchaus anschauenden, ist uns ein Beleg dazu, daß nicht im abstrakten Wissen, sondern in der richtigen und tiefen anschaulichen Auffassung der Welt die Quelle wahrer Weisheit liegt. Daher auch können Weise in jeder Zeit leben, und die der Vorzeit bleiben es für alle kommenden Geschlechter: Gelehrsamkeit hingegen ist relativ: die Gelehrten der Vorzeit sind meistens Kinder gegen uns und bedürfen der Nachsicht.

Dem aber, der studirt, um Einsicht zu erlangen, sind die Bücher und Studien bloß Sprossen der Leiter, auf der er zum Gipfel der Erkenntniß steigt: sobald eine Sprosse ihn um einen Schritt gehoben hat, läßt er sie liegen. Die Vielen hingegen, welche studiren, um ihr Gedächtniß zu füllen, benutzen nicht die Sprossen der Leiter zum Steigen, sondern nehmen sie ab und laden sie sich auf, um sie mitzunehmen, sich freuend an der zunehmenden Schwere der Last. Sie bleiben ewig unten, da sie Das tragen, was sie hätte tragen sollen.

Auf der hier auseinandergesetzten Wahrheit, daß der Kern aller Erkenntniß die anschauende Auffassung ist, beruht auch die richtige und tiefe Bemerkung des Helvetius, daß die wirklich eigenthümlichen und originellen Grundansichten, deren ein begabtes Individuum fähig ist, und deren Verarbeitung, Entwickelung und mannigfaltige Benutzung alle seine, wenn auch viel später geschaffenen Werke sind, nur bis zum fünfunddreißigsten, spätestens vierzigsten Lebensjahre in ihm entstehn, ja, eigentlich die Folge der in frühester Jugend gemachten Kombinationen sind. Denn sie sind eben nicht bloße Verkettungen abstrakter Begriffe, sondern die ihm eigene, intuitive Auffassung der objektiven Welt und des Wesens der Dinge. Daß nun diese bis zu dem angegebenen Alter ihr Werk vollendet haben muß, beruht theils darauf, daß schon bis dahin die Ektypen aller (Platonischen) Ideen sich ihm dargestellt haben, daher später keine mehr mit der Stärke des ersten Eindrucks auftreten kann; theils ist eben zu dieser Quintessenz aller Erkenntniß, zu diesen Abdrücken avant la lettre der Auffassung, die höchste Energie der Gehirnthätigkeit erfordert, welche bedingt ist durch die Frische und Biegsamkeit seiner Fasern und durch die Heftigkeit, mit der das arterielle Blut zum Gehirn ströhmt: diese aber ist am stärksten nur so lange das arterielle System über das venöse ein entschiedenes Uebergewicht hat, welches schon mit den ersten dreißiger Jahren abnimmt, bis endlich nach dem zweiundvierzigsten Jahr das venöse System das Uebergewicht erhält; wie dies Cabanis vortrefflich und belehrend auseinandergesetzt hat. Daher sind die zwanziger und die ersten dreißiger Jahre für den Intellekt was der Mai für die Bäume ist: nur jetzt setzen sich die Blüthen an, deren Entwickelung alle späteren Früchte sind. Die anschauliche Welt hat ihren Eindruck gemacht und dadurch den Fonds aller folgenden Gedanken des Individuums gegründet. Dieses kann durch Nachdenken das Aufgefaßte sich verdeutlichen, es kann noch viele Kenntnisse erwerben, als Nahrung der ein Mal angesetzten Frucht, es kann seine Ansichten erweitern, seine Begriffe und Urtheile berichtigen, durch endlose Kombinationen erst recht Herr des erworbenen Stoffes werden, ja, seine besten Werke wird es meistens viel später produciren, wie die größte Wärme erst dann anfängt, wann die Tage schon abnehmen; aber neue Urerkentnnisse, aus der allein lebendigen Quelle der Anschauung, hat es nicht mehr zu hoffen. Im Gefühl hievon bricht Byron in die wunderschöne Klage aus:

No more – no more – Oh! never more on me

The freshness of the heart can fall like dew,

Which out of all the lovely things we see

Extracts emotions beautiful and new,

Hived in our bosoms like the bag o' the bee:

Thinkst thou the honey with those objects grew?

Alas! 'twas not in them, but in thy power

To double even the sweetness of a flower.8

Durch alles Bisherige hoffe ich die wichtige Wahrheit in helles Licht gestellt zu haben, daß alle abstrakte Erkenntniß, wie sie aus der anschaulichen entsprungen ist, auch allen Werth allein durch ihre Beziehung auf diese hat, also dadurch, daß ihre Begriffe, oder deren Theilvorstellungen, durch Anschauungen zu realisiren, d.h. zu belegen sind; imgleichen, daß auf die Qualität dieser Anschauungen das Meiste ankommt. Begriffe und Abstraktionen, die nicht zuletzt auf Anschauungen hinleiten, gleichen Wegen im Walde, die ohne Ausgang endigen. Begriffe haben ihren großen Nutzen dadurch, daß mittelst ihrer der ursprüngliche Stoff der Erkenntniß leichter zu handhaben, zu übersehn und zu ordnen ist; aber so vielfältige, logische und dialektische Operationen mit ihnen auch möglich sind; so wird aus diesen doch nie eine ganz ursprüngliche und neue Erkenntniß hervorgehn, d.h. eine solche, deren Stoff nicht schon in der Anschauung läge, oder auch aus dem Selbstbewußtseyn geschöpft wäre. Dies ist der wahre Sinn der dem Aristoteles zugeschriebenen Lehre nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit in sensu: es ist ebenfalls der Sinn der Locke'schen Philosophie, welche dadurch, daß sie die Frage nach dem Ursprung unserer Erkenntnisse endlich ein Mal ernstlich zur Sprache brachte, für immer Epoche in der Philosophie macht. Es ist, in der Hauptsache, auch was die Kritik der reinen Vernunft lehrt. Auch sie nämlich will, daß man nicht bei den Begriffen stehn bleibe, sondern auf den Ursprung derselben zurückgehe, also auf die Anschauung; nur noch mit dem wahren und wichtigen Zusatz, daß was von der Anschauung selbst gilt, sich auch auf die subjektiven Bedingungen derselben erstreckt, also auf die Formen, welche im anschauenden und denkenden Gehirn, als seine natürliche Funktionen, prädisponirt liegen; obgleich diese wenigstens virtualiter der wirklichen Sinnesanschauung vorhergängig, d.h. a priori sind, also nicht von dieser abhängen, sondern diese von ihnen: denn auch diese Formen haben ja keinen andern Zweck, noch Tauglichkeit, als auf eintretende Anregung der Sinnesnerven die empirische Anschauung hervorzubringen; wie aus dem Stoffe dieser, andere Formen nachmals Gedanken in abstracto zu bilden bestimmt sind. Die Kritik der reinen Vernunft verhält sich daher zur Locke'schen Philosophie wie die Analysis des Unendlichen zur Elementargeometrie; ist jedoch durchaus als Fortsetzung der Locke'schen Philosophie zu betrachten. – Der gegebene Stoff jeder Philosophie ist demnach kein anderer, als das empirische Bewußtsein, welches in das Bewußtseyn des eigenen Selbst (Selbstbewußtseyn) und in das Bewußtseyn anderer Dinge (äußere Anschauung) zerfällt. Denn dies allein ist das Unmittelbare, das wirkliche Gegebene. Jede Philosophie, die, statt hievon auszugehn, beliebig gewählte abstrakte Begriffe, wie z.B. Absolutum, absolute Substanz, Gott, Unendliches, Endliches, absolute Identität, Seyn, Wesen u.s.w. u.s.w. zum Ausgangspunkt nimmt, schwebt ohne Anhalt in der Luft, kann daher nie zu einem wirklichen Ergebniß führen. Dennoch haben Philosophen zu allen Zeiten es mit dergleichen versucht; daher sogar Kant bisweilen, nach hergebrachter Weise und mehr aus Gewohnheit, als aus Konsequenz, die Philosophie als eine Wissenschaft aus bloßen Begriffen definirt. Eine solche aber würde eigentlich unternehmen, aus bloßen Theilvorstellungen (denn das sind die Abstraktionen) herauszubringen, was in den vollständigen Vorstellungen (den Anschauungen), daraus jene, durch Weglassen, abgezogen sind, nicht zu finden ist. Die Möglichkeit der Schlüsse verleitet hiezu, weil hier die Zusammenfügung der Urtheile ein neues Resultat giebt; wiewohl mehr scheinbar als wirklich, indem der Schluß nur heraushebt, was in den gegebenen Urtheilen schon lag; da ja die Konklusion nicht mehr enthalten kann, als die Prämissen. Begriffe sind freilich das Material der Philosophie, aber nur so, wie der Marmor das Material des Bildhauers ist: sie soll nicht aus ihnen, sondern in sie arbeiten, d.h. ihre Resultate in ihnen niederlegen, nicht aber von ihnen, als dem Gegebenen ausgehn. Wer ein recht grelles Beispiel eines solchen verkehrten Ausgehns von bloßen Begriffen haben will, betrachte die Institutio theologica des Proklos, um sich das Nichtige jener ganzen Methode daran zu verdeutlichen. Da werden Abstrakta, wie hen, plêthos, agathon, paragon kai paragomenon, autarkes, aition, kreitton, kinêton, akinêton, kinoumenon (unum, multa, bonum, producens et productum, sibi sufficiens, causa, melius, mobile, immobile, motum) u.s.w. aufgerafft, aber die Anschauungen, denen allein sie ihren Ursprung und allen Gehalt verdanken, ignorirt und darüber vornehm weggesehn: dann wird aus jenen Begriffen eine Theologie konstruirt, wobei das Ziel, der theos, verdeckt gehalten, also scheinbar ganz unbefangen verfahren wird, als wüßte nicht, schon beim ersten Blatt, der Leser, so gut wie der Autor, wo das Alles hinaussoll. Ein Bruchstück davon habe ich bereits oben angeführt. Wirklich ist dies Produkt des Proklos ganz besonders geeignet, deutlich zu machen, wie ganz untauglich und illusorisch dergleichen Kombinationen abstrakter Begriffe sind, indem sich daraus machen läßt, was Einer will, zumal wenn er noch dazu die Vieldeutigkeit mancher Worte benutzt, wie z.B. kreitton. Bei persönlicher Gegenwart eines solchen Begriffsarchitekten brauchte man nur naiv zu fragen, wo denn all die Dinge seien, von denen er so Vieles zu berichten hat, und woher er die Gesetze, aus denen er seine sie betreffenden Folgerungen zieht, kenne? Da würde er denn bald genöthigt seyn, auf die empirische Anschauung zu verweisen, in der ja allein die reale Welt sich darstellt, aus welcher jene Begriffe geschöpft sind. Alsdann hätte man nur noch zu fragen, warum er nicht ganz ehrlich von der gegebenen Anschauung einer solchen Welt ausgienge, wo er bei jedem Schritt seine Behauptungen durch sie belegen könnte, statt mit Begriffen zu operiren, die doch allein aus ihr abgezogen sind und daher weiter keine Gültigkeit haben können, als die, welche sie ihnen ertheilt. Aber freilich, das ist eben sein Kunststück, daß er durch solche Begriffe, in denen, vermöge der Abstraktion, als getrennt gedacht wird was unzertrennlich, und als vereint was unvereinbar ist, weit über die Anschauung, die ihnen den Ursprung gab und damit über die Gränzen ihrer Anwendbarkeit hinausgeht zu einer ganz andern Welt, als die ist, welche den Baustoff hergab, aber eben deshalb zu einer Welt von Hirngespinsten. Ich habe hier den Proklos angeführt, weil eben bei ihm dies Verfahren, durch die unbefangene Dreistigkeit, mit der es durchgeführt ist, besonders deutlich wird; aber auch beim Plato findet man einige, wenn gleich minder grelle Beispiele der Art, und überhaupt liefert die philosophische Litteratur aller Zeiten eine Menge dergleichen. Die der unserigen ist reich daran: man betrachte z.B. die Schriften der Schelling'schen Schule und sehe die Konstruktionen, welche aufgebaut werden aus Abstraktis wie Endliches, Unendliches, – Seyn, Nichtseyn, Andersseyn, – Thätigkeit, Hemmung, Produkt, – Bestimmen, Bestimmtwerden, Bestimmtheit, – Gränze, Begränzen, Begränztseyn, – Einheit, Vielheit, Mannigfaltigkeit, – Identität, Diversität, Indifferenz, – Denken, Seyn, Wesen u.s.f. Nicht nur gilt von Konstruktionen aus solchem Material alles oben Gesagte: sondern, weil durch dergleichen weite Abstrakta unendlich Vieles gedacht wird, kann in ihnen nur äußerst wenig gedacht werden: es sind leere Hülsen. Dadurch aber wird nun der Stoff des ganzen Philosophirens erstaunlich gering und ärmlich, woraus jene unsägliche und marternde Langweiligkeit entsteht, die allen solchen Schriften eigen ist. Wollte ich nun gar an den Mißbrauch erinnern, den Hegel und seine Gesellen mit dergleichen weiten und leeren Abstraktis getrieben haben; so müßte ich besorgen, daß dem Leser übel würde und mir auch: denn die allerekelhafteste Langweiligkeit schwebt über dem hohlen Wortkram dieser widerlichen Philosophaster.

Daß ebenfalls in der praktischen Philosophie aus bloßen abstrakten Begriffen keine Weisheit zu Tage gefördert wird, ist wohl das Einzige, was zu lernen ist aus den moralischen Abhandlungen des Theologen Schleiermacher, mit deren Vorlesung derselbe, in einer Reihe von Jahren, die Berliner Akademie gelangweilt hat, und die jetzt kürzlich zusammengedruckt erschienen sind. Da werden zum Ausgangspunkt lauter abstrakte Begriffe genommen, wie Pflicht, Tugend, höchstes Gut, Sittengesetz u. dgl., ohne weitere Einführung, als daß sie eben in den Moralsystemen vorzukommen pflegen, und werden nun behandelt als gegebene Realitäten. Ueber dieselben wird dann gar spitzfindig hin und her geredet, hingegen gar nie auf den Ursprung jener Begriffe, auf die Sache selbst losgegangen, auf das wirkliche Menschenleben, auf welches doch allein jene Begriffe sich beziehn, aus dem sie geschöpft seyn sollen, und mit dem es die Moral eigentlich zu thun hat. Gerade deshalb sind diese Diatriben eben so unfruchtbar und nutzlos, wie sie langweilig sind; womit viel gesagt ist. Leute, wie diesen nur gar zu gern philosophirenden Theologen, findet man zu allen Zeiten, berühmt, während sie leben, nachher bald vergessen. Ich rathe hingegen lieber Die zu lesen, welchen es umgekehrt ergangen: denn die Zeit ist kurz und kostbar.

Wenn nun, allem hier Gesagten zufolge, weite, abstrakte, zumal aber durch keine Anschauung zu realisirende Begriffe nie die Erkenntnißquelle, der Ausgangspunkt, oder der eigentliche Stoff des Philosophirens seyn dürfen; so können doch bisweilen einzelne Resultate desselben so ausfallen, daß sie sich bloß in abstracto denken, nicht aber durch irgend eine Anschauung belegen lassen. Erkenntnisse dieser Art werden freilich auch nur halbe Erkenntnisse seyn: sie zeigen gleichsam nur den Ort an, wo das zu Erkennende liegt; aber es bleibt verhüllt. Daher soll man auch nur im äußersten Fall und wo man an den Gränzen der unsern Fähigkeiten möglichen Erkenntniß angelangt ist, sich mit dergleichen Begriffen begnügen. Ein Beispiel der Art wäre etwan der Begriff eines Seyns außer der Zeit; desgleichen der Satz: die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod ist keine Fortdauer desselben. Bei Begriffen dieser Art wankt gleichsam der feste Boden, der unser sämmtliches Erkennen trägt: das Anschauliche. Daher darf zwar bisweilen und im Nothfall das Philosophiren in solche Erkenntnisse auslaufen, nie aber mit ihnen anheben.

Das oben gerügte Operiren mit weiten Abstraktis, unter gänzlichem Verlassen der anschaulichen Erkenntniß, aus der sie abgezogen worden und welche daher die bleibende, naturgemäße Kontrole derselben ist, war zu allen Zeiten die Hauptquelle der Irrthümer des dogmatischen Philosophirens. Eine Wissenschaft aus der bloßen Vergleichung von Begriffen, also aus allgemeinen Sätzen aufgebaut, könnte nur dann sicher seyn, wenn alle ihre Sätze synthetische a priori wären, wie dies in der Mathematik der Fall ist: denn nur solche leiden keine Ausnahmen. Haben die Sätze hingegen irgend einen empirischen Stoff; so muß man diesen stets zur Hand behalten, um die allgemeinen Sätze zu kontroliren. Denn alle irgendwie aus der Erfahrung geschöpften Wahrheiten sind nie unbedingt gewiß, haben daher nur eine approximative Allgemeingültigkeit; weil hier keine Regel ohne Ausnahme gilt. Kette ich nun dergleichen Sätze, vermöge des Ineinandergreifens ihrer Begriffssphären, an einander; so wird leicht ein Begriff den andern gerade da treffen, wo die Ausnahme liegt: ist aber dies im Verlauf einer langen Schlußkette auch nur ein einziges Mal geschehn; so ist das ganze Gebäude von seinem Fundament losgerissen und schwebt in der Luft. Sage ich z.B. »die Wiederkäuer sind ohne vordere Schneidezähne«, und wende dies und was daraus folgt auf die Kameele an; so wird Alles falsch: denn es gilt nur von den gehörnten Wiederkäuern. – Hieher gehört gerade was Kant das Vernünfteln nennt und so oft tadelt: denn dies besteht eben in einem Subsumiren von Begriffen unter Begriffe, ohne Rücksicht auf den Ursprung derselben, und ohne Prüfung der Richtigkeit und Ausschließlichkeit einer solchen Subsumtion, wodurch man dann, auf längerm oder kürzerm Umwege, zu fast jedem beliebigen Resultat, das man sich als Ziel vorgesteckt hatte, gelangen kann; daher dieses Vernünfteln vom eigentlichen Sophisticiren nur dem Grade nach verschieden ist. Nun aber ist, im Theoretischen, Sophisticiren eben das, was im Praktischen Schikaniren ist. Dennoch hat selbst Plato sich sehr häufig jenes Vernünfteln erlaubt: Proklos hat, wie schon erwähnt, diesen Fehler seines Vorbildes, nach Weise aller Nachahmer, viel weiter getrieben. Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, ist ebenfalls stark damit behaftet. Aber auch schon in den Fragmenten des Eleaten Melissos finden wir deutliche Beispiele von solchem Vernünfteln (besonders §§ 2-5 in Brandis Comment. Eleat.): sein Verfahren mit den Begriffen, die nie die Realität, aus der sie ihren Inhalt haben, berühren, sondern, in der Atmosphäre abstrakter Allgemeinheit schwebend, darüber hinwegfahren, gleicht zum Schein gegebenen Schlägen, die nie treffen. Ein rechtes Muster von solchem Vernünfteln ist ferner des Philosophen Sallustius Büchelchen De Diis et mundo, besonders c. c. 7, 12 et 17. Aber ein eigentliches Kabinetstück von philosophischem Vernünfteln, übergehend in entschiedenes Sophisticiren, ist folgendes Räsonnement des Platonikers Maximus Tyrius, welches ich, da es kurz ist, hersetzen will. »Jede Ungerechtigkeit ist die Entreißung eines Guts: es giebt kein anderes Gut, als die Tugend: die Tugend aber ist nicht zu entreißen: also ist es nicht möglich, daß der Tugendhafte Ungerechtigkeit erleide von dem Bösen. Nun bleibt übrig, daß entweder gar keine Ungerechtigkeit erlitten werden kann, oder daß solche der Böse von dem Bösen erleide. Allein der Böse besitzt gar kein Gut; da nur die Tugend ein solches ist: also kann ihm keines genommen werden. Also kann auch er keine Ungerechtigkeit erleiden. Also ist die Ungerechtigkeit eine unmögliche Sache.« – Das Original, durch Wiederholungen weniger koncis, lautet so: Adikia esti aphairesis agathou; to de agathon ti an eiê allo ê aretê; – hê de aretê anaphaireton. Ouk adikêsetai toinyn ho tên aretên echôn, ê ouk estin adikia aphairesis agathou; ouden gar agathon aphaireton, oud' apoblêton, oud' heleton, oude lêiston. Eien oun, oud' adikeitai ho chrêstos, oud' hypo tou mochthêrou; anaphairetos gar. Leipetai toinyn ê mêdena adikeisthai kathapax, ê ton mochthêron hypo tou homoiou; alla tô mochthêrô oudenos metestin agathou; hê de adikia ên agathou aphairesis ho de mê echôn ho, ti aphairesthê, oude eis ho, ti adikêsthê, echei (Sermo 2). Auch ein modernes Beispiel von solchem Beweisen aus abstrakten Begriffen, wodurch ein offenbar absurder Satz als Wahrheit aufgestellt wird, will ich noch hinzufügen und nehme es aus den Werken eines großen Mannes, des Jordanus Brunus. In seinem Buche Del Infinito, universo e mondi (S. 87 der Ausgabe von A. Wagner) läßt er einen Aristoteliker (mit Benutzung und Uebertreibung der Stelle I, 5 De coelo des Aristoteles) beweisen, daß jenseit der Welt kein Raum seyn könne. Die Welt nämlich sei eingeschlossen von der achten Sphäre des Aristoteles; jenseit dieser aber könne kein Raum mehr seyn. Denn: gäbe es jenseit derselben noch einen Körper; so wäre dieser entweder einfach oder zusammengesetzt. Nun wird aus lauter erbetenen Principien sophistisch bewiesen, daß kein einfacher Körper daselbst seyn könne; aber auch kein zusammengesetzter: denn dieser müßte aus einfachen bestehn. Also ist daselbst überhaupt kein Körper; – dann aber auch kein Raum. Denn der Raum wird definirt als »das, wir in Körper seyn können«: nun ist aber eben bewiesen, daß daselbst keine Körper seyn können. Also ist auch kein Raum da. Dies Letztere ist der Hauptstreich dieses Beweisens aus abstrakten Begriffen. Im Grunde beruht er darauf, daß der Satz »wo kein Raum ist, können keine Körper seyn« als ein allgemein verneinender genommen und demnach simpliciter konvertirt wird: »wo keine Körper seyn können, da ist kein Raum«. Aber jener Satz ist, genau betrachtet, ein allgemein bejahender, nämlich dieser: »alles Raumlose ist körperlos«: er darf also nicht simpliciter konvertirt werden. Jedoch läßt nicht jeder Beweis aus abstrakten Begriffen, mit einem Ergebniß, welches der Anschauung offenbar widerstreitet (wie hier die Endlichkeit des Raumes), sich auf so einen logischen Fehler zurückführen. Denn das Sophistische liegt nicht immer in der Form, sondern oft in der Materie, in den Prämissen und in der Unbestimmtheit der Begriffe und ihres Umfangs. Hiezu finden sich zahlreiche Belege bei Spinoza, dessen Methode es ja ist, aus Begriffen zu beweisen; man sehe z.B. die erbärmlichen Sophismen, in seiner Ethica, P. IV, prop. 29-31, mittelst der Vieldeutigkeit der schwankenden Begriffe convenire und commune habere. Doch verhindert Dergleichen nicht, daß den Neo-Spinozisten unserer Tage Alles, was er gesagt hat, als ein Evangelium gilt. Besonders sind unter ihnen die Hegelianer, deren es wirklich noch einige giebt, belustigend, durch ihre traditionelle Ehrfurcht vor seinem Satz omnis determinatio est negatio, bei welchem sie, dem scharlatanischen Geiste der Schule gemäß, ein Gesicht machen, als ob er die Welt aus den Angeln zu heben vermöchte; während man keinen Hund damit aus dem Ofen locken kann; indem auch der Einfältigste von selbst begreift, daß wenn ich, durch Bestimmungen, etwas abgränze, ich eben dadurch das jenseit der Gränze Liegende ausschließe und also verneine.