Die Salzherren aus den Alpen

Vor fast 3 000 Jahren suchten Menschen oberhalb des heutigen Ortes Hallstatt im oberösterreichischen Salzkammergut einen Weg in das Gestein der Alpen. Sie schlugen, gruben und schürften sich unter großen Mühen in den Fels, der ihnen reiche Beute versprach – Steinsalz. Denn der vorgeschichtliche Mensch war stets auf der Suche nach diesem lebensnotwendigen Naturstoff, mit dem man Speisen würzen und vor allem konservieren konnte. Deswegen war Salz ein begehrtes Handelsobjekt, das gute Geschäfte und Reichtum versprach.

Darum legten die Männer aus dem Alpental über mehrere 100 Meter Salinen an, in denen sie das kostbare Gut herausschlugen und hinausschleiften. Das salzhaltige Gestein hat ihre Werkzeuge und sogar sie selbst nicht verrotten und verwesen lassen. Nicht nur die Überreste der in den engen Gängen ums Leben gekommenen Menschen blieben erhalten, auch ihre Kleidung, ihr hölzernes Arbeitsgerät und die Kippen mit den Ledersäcken, in denen sie die Salzbrocken ans Tageslicht zogen. All diese Funde sind ein bewegendes Zeugnis vom harten Arbeitsalltag der Salinenarbeiter.

Ihre Auftraggeber führten unten im Tal ein besseres Leben. Sie waren die eigentlichen Herren des Salzes, denn als mächtige Häuptlinge kleiner Alpenstämme waren sie die Eigentümer der Salzminen. Mit Geschick hatten sie um 800 vor Chr. weit reichende Handelsverbindungen geknüpft, die sich wegen der großen Nachfrage nach Salz als äußerst profitabel erwiesen. Hallstatt, was »Salzstadt« bedeutet, entwickelte sich für Jahrhunderte zu einem Zentrum des europäischen Salzbergbaus. Seine Beziehungen reichten bis zu den reichen Kulturen des Mittelmeergebiets. Deren Händler hatten großes Interesse an der Ware aus Österreich und waren bereit, gut dafür zu zahlen. Über sie partizipierten die Herren des Salzes am südlichen Reichtum.

Ihr Wohlstand mehrte sich noch durch eine umwälzende Neuerung, deren Kenntnis sich langsam ausbreitete – die Herstellung des Eisenmetalls und seine Verarbeitung zu Schwertern und anderen Waffen von bis dahin unbekannter Härte. Das Wissen um das neue Metall und um die |26|Kunst, es zu gewinnen und zu bearbeiten, stammte aus Anatolien. Seine Schmiede genossen hohes Ansehen und standen im Ruf des Geheimnisvollen und der Magie.

In Hallstatt führten Salz und Eisen zu einem bemerkenswerten Reichtum der einheimischen Häuptlingsschicht. Tausende von Gräbern zeugen von den Menschen dieses Alpenzentrums. Viele von ihnen bargen einst wohlhabende Tote, deren Grabbeigaben Jahrtausende später von ihrem Wohlstand künden.

Zwei Jahrhunderte später übertraf ein anderer Bergbauplatz Hallstatt an Bedeutung. Auf dem Dürrnberg bei Hallein in der Nähe Salzburgs entwickelte sich ein neuer Umschlagplatz für den Handel mit Salz. In der Höhe legten die Bewohner eine Siedlung an, die zum Schutz befestigt wurde. Die Handwerker lebten und arbeiteten unten im Tal. Die Verhältnisse waren denen in Hallstatt vergleichbar: Wie dort lebte der größte Teil der Bevölkerung unter bescheidenen Verhältnissen vom Salzabbau, als Bauern und Handwerker. Eine Führungsschicht beherrschte mit ihren Kriegern die Wege durchs Tal und den Handel mit der näheren und ferneren Welt.

Die Zahl der Handelspartner hatte inzwischen zugenommen, die Kontakte erstreckten sich zu den Etruskern und Venetern nach Oberitalien und bis nach Massalia, dem heutigen Marseille. Reichen Fürsten sollte nördlich der Alpen die Zukunft gehören. Sie tauschten sich mit der Mittelmeerwelt aus und zeigten ein großes Interesse an Luxusdingen aus dem Süden. Diese intensiven Beziehungen und die Verfügung über Handelsgüter gaben der Zeit seit dem 8. Jahrhundert ein neuartiges Gepräge. Die Funde von Hallstatt repräsentieren diese Epoche so sehr, dass man sie und ihre Kultur nach dem Ort im Salzkammergut benannte. Ob man ihre ersten Träger schon als Kelten bezeichnen kann, ist ungewiss. Jedenfalls legten sie die Grundlagen für die erste Blütezeit der keltischen Kultur.

Der Fürst von Hochdorf

An einem Spätsommertag um das Jahr 550 vor Chr. bewegte sich in der Gegend nördlich von Stuttgart ein feierlicher Zug auf einen großen künstlichen Erdhügel zu. Steinbrocken und Holzpfosten umkränzten ihn bis auf eine Stelle, die nach Norden wies. Dort hatte man eine steinerne Rampe angelegt, die in die Tiefe des Hügels führte. Die Menschen trugen in ihrer Mitte eine lange Bronzeliege, auf der ein prachtvoll geschmückter Toter ruhte. Voll Respekt und vielleicht auch mit Schaudern vor seiner neuen Wohnstätte brachten sie ihn in eine aus Eichenstämmen gezimmerte |27|Grabkammer. Sie war nicht leer und schmucklos, sondern gefüllt mit einer Vielzahl von Beigaben, die allerdings mit Tüchern verhängt waren. Alles hatte man mit Blumen und Zweigen verziert, auch auf dem Boden lagen sie ausgestreut. Thymian und andere Pflanzen brachten den Duft des nahenden Herbstes in die Dunkelheit des Grabes.

Die Träger setzten das bronzene Sofa mit dem Toten ab. Um eine komfortable Ruhestätte für ihn zu schaffen, war es mit Kissen aus Grashalmen, mit Fellen von Dachs, Marder und Iltis sowie mit Stoffen belegt worden. Die Menschen im Grab nahmen Abschied, vermutlich haben Priester Gebete gesprochen und rituelle Handlungen vollzogen. Danach ließ man den Toten zurück und verschloss die Grabkammer. Eine sie umgebende äußere Kammer wurde endgültig mit Steinbrocken gefüllt, die Grabräubern den Weg zu den Reichtümern versperren sollten. Schließlich schüttete man den Hügel vollständig auf und komplettierte den Steinkranz. Den |28|Betrachtern bot sich nun das Bild eines Grabhügels, dessen Durchmesser 60 Meter betrug und der auf 6 Meter Höhe aufgeschüttet worden war. Eine Steinstele bekrönte die Erhebung.

Das mit sämtlichen Beigaben erhaltene Grab stellt nach zweieinhalbtausend Jahren ein Zeitfenster dar, durch das die Archäologen reiches Wissen gewinnen: Der Tote von Hochdorf war offensichtlich ein überaus wohlhabender Mann, ein keltischer Fürst, dessen Herrschaftsgebiet sich von der Schwäbischen Alb bis zum Rand des Schwarzwaldes erstreckte. Seine Residenz lag wahrscheinlich auf dem 10 Kilometer entfernten Hohenasperg, der sich 100 Meter über das Umland erhebt. Von dort konnte der Herrscher sein Reich überblicken. Weite Wälder umgaben das Land, die darüber hinaus den größten Teil Mitteleuropas bedeckten. Die Welt des Fürsten von Hochdorf zeigte sich von der übermächtigen Natur geprägt, der die Menschen mühsam Ackerland abgerungen hatten.

|27|Keltische Kunst

Die Kelten zeichnen sich bis heute durch ihre auffallende und charakteristische Kunst aus, die zugleich das hohe technische Können ihrer Kunsthandwerker ausdrückt. Denn der Gedanke an die Kunst um ihrer selbst willen war ihnen fremd, wie auch anderen alten Kulturen und dem abendländischen Mittelalter. Der künstlerische Ausdruck hatte der Verzierung zu dienen oder der Darstellung religiöser und politischer Symbolik. Deshalb findet er sich vor allem auf Zier- und Gebrauchsgegenständen des Stammesadels, die als wertvolle Grabbeigaben in Gold, Bronze oder Eisen erhalten blieben: auf Eimern, Kannen und Kesseln, auf Waffen wie Lanzenblättern, Schwertern sowie deren Scheiden, auf Schildbeschlägen und als Zierde der hölzernen Wagen, auf Schmuck wie den Fibeln, Broschen und Ringen aller Art, darunter den typischen Halsringen der Torques. Der Größe dieser |28|Dinge entsprechend nahm die keltische Kunst nie monumentale und selten größere Dimensionen an;zahlreiche ihrer Meisterwerke messen nur wenige Zentimeter.

Der Grabhügel Kleinaspergle (um 400 vor Chr.) enthielt reiche Beigaben, die typisch für den keltischen Adel waren: Bronzegefäße, Trinkhörner, eine rotfigurigeTonschale aus Griechenland und anderes mehr.

In der Hallstattzeit verwandte man überwiegend streng geometrische Muster, die in Bronzeblech getrieben oder graviert wurden und nach südlichem Vorbild Mäanderformen annehmen konnten. Die figürliche oder gar realistische Darstellung nach griechischen oder etruskischenVorgaben stellte immer nur eineAusnahme dar und war zu keiner Zeit üblich.Dass sie die keltischen Kunsthandwerker gleichwohl beherrschten, beweist die erwähnte Löwenkopie des griechischen Kessels von Hochdorf: Mit ihr übertraf der einheimische Bronzeschmied die mediterranenVorbilder.Im selben Grab weist zudem die bronzene Liege des toten Fürsten mehrere szenische Darstellungen auf, deren eingepunzte Figuren und Motive in knapper Stilisierung wiedergegeben wurden: vierrädrige Wagen, von zwei Hengsten gezogen, darauf stehend ein Mann mit Schild und Speer, dazwischen Figurengruppen von Schwerttänzern. Ebenso gehört eine im oberösterreichischen Hallstatt gefundene Schwertscheide zu den wenigen Gegenständen, die Figurendarstellungen überliefern.Bei ihr sind es unter anderem eingravierte Krieger.Doch all dies gilt nicht als typisch keltisch und war sehr stark südlichen Einflüssen verpflichtet.

Erst mit der LaTène-Kultur entwickelten die Kelten seit dem 5.Jahrhundert vor Chr. ihren eigentümlichen und eigenständigen künstlerischen Ausdruck. Dabei griffen sie weiterhin auf fremde Vorbilder zurück, die von den Griechen und Etruskern, aber auch von denThrakern des Balkans und den Skythen der östlichen Steppen stammten. Unter ihnen schätzte der keltische Künstler offensichtlich besonders die antiken Pflanzenornamente mit ihren Blättern, Blüten und Palmetten, den typischen palmenblattähnlichen und fächerförmigen Motiven. Doch deren regelmäßig geordnete Muster wandelte er in höchst eigenwilliger Weise ab: Er |29|zerlegte die übersichtlichen Elemente der mediterranen Kunst in ihre Einzelteile, bis sie nicht wiederzuerkennen waren. Dann begann er mit diesen zerstückelten Bausteinen ein neues Muster entstehen zu lassen, das nichts mehr mit seinerVorlage zu tun hatte.

Die Pflanzenmotive wurden abstrakter, fremdartiger und unübersichtlicher; sie bildeten Spiralen und Zirkelbögen, leere Zwischenräume füllten sich mit zusätzlichen blätter- und leierförmigen Motiven an. Die reichen Ornamente der keltischen Künstler endeten schließlich in einem geradezu labyrinthischen Chaos ohne Anfang und Ende. Doch damit nicht genug – aus diesem ornamentalen Dschungel ließ man eine Vielzahl von Lebewesen herauswachsen: Männerköpfe, Masken, fantastische Tiere und fratzenhafte Dämonen.

Ihren deutlichsten Ausdruck hat die La Tène-Kunst im so genannten Waldalgesheim-Stil gefunden, der nach dem gleichnamigen Fundort des Fürstinnengrabes bei Bingen benannt ist.Dessen Beigaben wie eine Röhrenkanne, die zahlreichen Schmuckringe und das Pferdegeschirr belegen die künstlerische Perfektion der Kelten und die Vollendung ihrer Kunst. In ihren Darstellungen fließen abstrakte Pflanzen- und Rankenornamente ineinander und bilden rhythmische, vielfach verschlungene Wellen und Spiralen. Gleichsam damit verschmolzen, tauchen detailreich schemenhafte Gesichter, Tiere und seltsame Fabelwesen auf.

Die geheimnisvollen, den Ornamenten entsprießenden Wesen machen den eigentlichen Reichtum der keltischen Kunst aus. Dabei vernachlässigte man absichtlich den menschlichen Körper und begnügte sich mit der besonderen Herausstellung des Kopfes, dessen Bedeutung in der Kopfjagd der Krieger ihren deutlichstenAusdruck fand.Während erkennbare Tierdarstellungen von Pferden, Ebern und Wasservögeln auf derenVerehrung hinweisen, geben zahlreiche Fabel- und Mischwesen Rätsel auf. Unter ihnen stößt man auf Tiere mit Menschenköpfen und nicht bestimmbare Wesen, bei denen sich verschiedene Arten miteinander kreuzen: |30|Pferde und Eber mit Raubtieren, aber auchVögel mit Menschen. Später greift man auf Greifendarstellungen zurück und auf das bemerkenswerte Motiv der Schlange mit dem Widderkopf.

Die keltische Kunst des europäischen Festlandes erstreckte und entwickelte sich über die Jahrhunderte in mannigfaltigen Formen. Alte Motive verschwanden, neue tauchten auf, bis sie ihrerseits außer Gebrauch kamen. In vielen derartigen Beobachtungen glaubt man die fremden Einflüsse feststellen zu können, denen die Kelten ausgesetzt waren und die ihre Künstler anscheinend mit Begeisterung aufnahmen. Nicht zuletzt brachte die Zeit der großenWanderungen im 4. und 3. Jahrhundert vor Chr. eine Fülle von Vorbildern und Anregungen. Aber bei allen Aufnahmen dieser Art bleibt doch das oben Gesagte zu betonen: Stets fanden die Kelten ihren eigenen Stil, der sich überdeutlich von der klassischen antiken Kunst der Griechen und Römer unterschied. Eine naturalistische Wiedergabe der Wirklichkeit hatte für sie augenscheinlich keine Bedeutung. Ihre figürlichen Darstellungen bevorzugten die Reduzierung auf bestimmte Körperteile, besonders die Köpfe, und eine umfassende Abstraktion. Trotzdem beherrschten sie ihr Handwerk auf unübertreffliche Weise und waren in der Lage, dem kleinsten Miniaturgesicht geradezu individuelle Züge zu verleihen.

Doch in ihrer Kunst waren sie eben nicht an der natürlichen Wirklichkeit interessiert. Bei aller Detailfreudigkeit und Perfektion bleiben ihre fantastischen Verknüpfungen in ihrer Vieldeutigkeit dem modernen Betrachter rätselhaft. Man vermutet hinter ihnen magischeVorstellungen und Mythen der Festlandkelten, die sie sich ohne Zweifel in reichem Maße erzählten und die Bestandteil ihrer Weltordnung waren. Auch wenn die LaTène-Kunst mit vielen Zügen auf den Britischen Inseln weiter gepflegt und schließlich sogar von den irischen Mönchen angewandt wurde, so wird ihre alte Bedeutung doch ungewiss bleiben – und den rätselhaften Zauber der keltischen Kultur weiter mitbegründen.

|29|Der Fürst zählte bei seinem Tod etwa vierzig Jahre. Dieses für jene Zeit hohe Alter deutet mit seiner Größe von 1,87 Metern und einem kräftigen Körperbau auf ein privilegiertes Leben, dem harte Arbeit oder Hunger erspart blieben. Dass ihm zudem Körperpflege wichtig war, belegen die Grabbeigaben von Nagelschneider, Kamm und Rasiermesser. Er starb keines gewaltsamen Todes, und Krieg und Kampf scheinen in seinem ganzen Leben keine bedeutende Rolle gespielt zu haben. Der reiche Kelte streifte gern auf der Jagd durch die Wälder, und er schätzte es, selbst fischen zu gehen. Daran erinnern die Angelhaken, die man ihm mit ins Grab legte. Auf seinem Hohenasperger Sitz pflegte er die Geselligkeit und versammelte Angehörige des Adels zum Umtrunk.

Die Zeit vertrieb man sich überdies mit Kampfspielen und Schwerttänzen, wie Darstellungen auf dem Totenbett des Fürsten zeigen. Schon zu Lebzeiten ruhte er auf dieser Bronzeliege, die das exklusivste |30|Möbel seines aus Holz und Flechtwerken erbauten Hofes gewesen sein dürfte.

Der Reichtum des Fürsten basierte auf der Kontrolle von Handelswegen, auf dem Tauschhandel mit Fellen, Sklaven und Eisenerzeugnissen sowie auf guten Beziehungen zu den Kulturen jenseits der Alpen. Wahrscheinlich verehrte ihn sein Volk auch als geistliche Autorität und Gründervater einer Stammesdynastie.

Dafür spricht der enorme Aufwand, den man mit seiner Bestattung trieb. Denn der Körper des Toten wurde mindestens fünf Jahre lang konserviert. Auf welche Weise man dies erreichte, ist bislang ein Geheimnis der Kelten geblieben. So lange dauerte jedenfalls die Errichtung des Grabhügels, die mit der geschilderten Beisetzung ihren Abschluss fand. In der langen Zwischenzeit mag der tote Fürst besondere Verehrung genossen haben. Indizien sprechen dafür, dass die letzte Zeremonie in Eile oder mit |31|Angst vollzogen wurde, denn der Tote trug seine Schuhe falsch angezogen.

Die monumentalen keltischen Grabhügel prägen wie vor 2 500 Jahren das Landschaftsbild – so der von Hochdorf.Dafür wurden nach demAbschluss derAusgrabungen 7 000 Kubikmeter Erde und Steine wieder aufgeschüttet (vgl. auch Abbildung IV).

Die Ausstattung der Grabkammer ist ungewöhnlich reich. Zwei große Objekte fallen besonders auf: die 2,75 Meter lange Bronzeliege und ein vierrädriger Wagen mit Schirr- und Zaumzeug für zwei Pferde. Die so genannte Kline trugen acht aus Bronze gegossene Frauenfiguren mit erhobenen Armen. Da sie kunstvoll auf Rädern standen, konnte die Liege gerollt werden. Ungewöhnlich sind große und kleine Beigaben des Fürsten. Denn er trug einen Hut aus Birkenrinde, der mit seiner flachen konischen Form an einen Chinesenhut erinnert. Auch die Schuhe erwecken einen exotischen Eindruck, sind sie doch mit Goldblech verziert und mit hohen Spitzen versehen.

Zu seinen fürstlichen Statussymbolen gehörten ein großer goldener Halsring, der erwähnte vierrädrige Wagen und ein goldverzierter Dolch mit einer Eisenklinge, den ein so genannter Antennengriff charakterisiert. Dolche dieser Art waren nicht für den Kampf bestimmt, sondern galten als noble Standeszeichen.

Der Tote sollte so reich und luxuriös in der anderen Welt wohnen, wie er im Diesseits gelebt hatte. Diese Absicht belegen ein umfangreiches Trinkservice und Essgeschirr. Ein Blickfang war der 80 Zentimeter hohe Bronzekessel aus Griechenland, der 500 Liter fassen konnte und mit Honigmet gefüllt war. Drei Löwenfiguren schmücken den kostbaren Import vom |32|Mittelmeer. Eine hatte ein keltischer Bronzegießer nach dem Vorbild der anderen geschaffen. Seine Arbeit übertraf die Qualität der südlichen Handwerker bei weitem und belegt damit die keltische Kunstfertigkeit. Neun Trinkhörner vermitteln den Eindruck einer frühen Tafelrunde, in deren Mittelpunkt der Fürst stand. Seines war aus Eisen gefertigt, während die übrigen acht Hörner des damals in Europa noch zu findenden Auerochsen waren. Alle hatte man mit Gold verziert. Das Speiseservice bestand aus neun Bronzetellern, weiteren Gefäßen und Geräten zum Kochen und Tranchieren des Fleisches.

Die außergewöhnliche Bedeutung des Goldes belegt die Tatsache, dass anlässlich der Bestattung Goldschmiede am Rand des entstehenden Grabhügels ihre Werkstatt aufbauten. Sie fertigten einen Armreif, zwei Fibeln in Schlangengestalt und mehrere Goldbleche für die Schuhe und den Gürtel des Toten.

Das Fürstengrab von Hochdorf gewährt den Blick auf eine Zeit, in der die keltische Kultur erstmals weite Teile Mitteleuropas prägte. Ihre Träger und Schöpfer sprechen mit der Anlage des Grabes, mit der Bestattung des edlen Toten und mit jeder Beigabe in einer schriftlosen Sprache.

Mitteleuropa – Das Barbarenland der Fürstensitze und Grabhügel

Hätte man damals hoch über dem Fürstengrab von Hochdorf den Blick schweifen lassen können, wären einem zuerst die riesigen Waldflächen aufgefallen, die Europa nördlich der Alpen bedeckten. Die Welt der Menschen nahm sich dagegen verschwindend klein aus – mehr oder weniger große Siedlungsinseln, die unbefestigte Pfade miteinander verbanden. Große Städte mit Steinhäusern kannte man nicht, bevorzugt wurden einfache, einstöckige Gebäude in Blockhütten- oder Fachwerkbauweise.

Doch zeigte in dieser wenig erschlossenen Wildnis ein Gebiet zwischen dem ostfranzösischen Burgund und dem südwestdeutschen Oberlauf der Donau, zwischen Main und Genfer See ein besonderes Gepräge, das in vielfacher Weise dem von Hochdorf entsprach: Auf imposanten Erhebungen thronten befestigte Siedlungen über den Gehöften und kleinen Dörfern ihres Umlandes. In wenigen Kilometern Entfernung erhoben sich um sie größere und kleinere Hügel aus aufgeschütteter Erde, welche die Gräber von Verstorbenen bargen. Manche dieser Grabhügel zierten steinerne Stelen, andere lebensgroße Steinfiguren, die wie die von Hirschlanden in der Nähe Hochdorfs offensichtlich einen verstorbenen Häuptling darstellten. Die Höhensiedlung, der so genannte Fürstensitz, und der |33|Grabhügel, der als Fürstengrab bezeichnet wird, gehörten zusammen. Sie kennzeichneten die Stammeszentren der frühen Kelten.

Ein weiteres Charakteristikum kam hinzu: Wie die älteren Alpenbewohner von Hallstatt und Hallein stellten die Menschen der genannten Gebiete Eisen her und fertigen daraus Schwerter aus Stahl. Doch das leicht zu findende Eisenerz musste verhüttet werden. Diese Technik erforderte hohe Temperaturen, die man mit Holzkohle erreichte. Der Eisenschmied tat sich mit dem Köhler zusammen, der den nahen Wald abholzte. Darum zeichneten sich die keltischen Gebiete durch eine zunehmende Nutzung des Waldes aus. Die Landschaft um die Fürstensitze wurde offener und karger, was den bis dahin wohl schwersten Eingriff des Menschen in die natürlichen Verhältnisse in Mitteleuropa darstellte.

Gegen die Waldwildnis wirkten diese vom Menschen geschaffenen Flächen zwar immer noch gering, aber dem Reisenden fielen die wachsenden Siedlungsinseln auf. Ihre Monumente bannten seinen Blick: So der 8 Meter aufragende Grabhügel des Magdalenenberges bei Villingen-Schwenningen am Ostrand des Schwarzwaldes, dessen Durchmesser imposante 102 Meter betrug. In seiner Holzkammer bestattete man bereits um 614 vor Chr. einen hoch stehenden Häuptling. Allein in Württemberg hat man über 7 000 derartiger Grabhügel gezählt. Dort und andernorts erhoben sich immer die Fürstensitze in ihrer Nähe: auf dem Mont Lassois im oberen Seinetal, auf dem Üetliberg über dem Zürichsee, auf dem Breisacher Münsterberg am Rhein, auf dem Marienberg von Würzburg am Main und in der Heuneburg, die auf den Oberlauf der Donau blickte.

Diese prägnante vorgeschichtliche Zivilisation bezeichnet man als westliche späte Hallstattkultur, deren Einflüsse bis in den Salzburger Raum reichten. Als ihre Träger gelten Kelten, während ihre östlichen Nachbarn bis nach Tschechien und auf den Balkan wahrscheinlich keine Kelten waren. Ihre Blütezeit erlebten sie im 6. und in den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts vor Chr.

Die Sandsteinstatue des Kriegers von Hirschlanden repräsentiert denAdel der späten Hallstattkultur. Sie bekrönte vermutlich einen Grabhügel. Duplikate solcher keltischen Großplastiken lassen die Betrachter eine geheimnisvolle mythischeVergangenheit erahnen. (Vgl. S. 44f.)

Damals erwähnte erstmals ein griechischer Gelehrter das Volk im Norden und benannte es als Keltoi, »Kelten«. Dieser Hekataios aus Milet führte sogar angebliche Städte in ihrem Gebiet an und lokalisierte sie in der Nähe der griechischen Kolonie Massalia. Einige Jahrzehnte später war es mit Herodot der berühmte Vater der Geschichtsschreibung, |34|der weitere Angaben machte: »Die Donau entspringt im Keltenlande bei der Stadt Pyrene und fließt durch Europa, indem sie es teilt.« Seine Bewohner lebten jenseits der Säulen des Herakles, womit die Griechen die Meerenge von Gibraltar meinten. Gemäß dieser Beschreibung wohnten die Kelten in Herodots Augen fast am Ende der Welt.

Trotzdem konnte man Handel mit ihnen treiben. So mancher Kelte kam in den Süden, genoss die ungewöhnlich warme Sonne und bestaunte den Reichtum der Städte. Im Gegenzug machten sich Händler und Handwerker auf den Weg in den kalten Norden, aus dem sie mit ersten Schilderungen der Barbaren zurückkehrten. Auf diesem Weg dürfte auch der Name der Kelten zu den griechischen Geschichtsschreibern gelangt sein.

Außer den Griechen, die mit ihrer Kolonie Massalia die Hauptpforte zur Keltenwelt besaßen, lernten die frühen Mitteleuropäer vor allem die Etrusker kennen. Diese schufen die erste städtische Hochkultur auf der italienischen Halbinsel, deren Erinnerung bis heute im Namen der Toskana erhalten blieb. Die Tusci – wie sie die Römer nannten – sind nach Herkunft und Wesen genauso geheimnisumwittert wie die Kelten. Zu den historisch gesicherten Tatsachen gehört, dass sie im 6. Jahrhundert einen Bund von Städten bildeten, dessen Einfluss bis in die Po-Ebene und zum Fuß der Alpen reichte. 534 vor Chr. errangen ihre Kriegsschiffe vor Korsika einen großen Sieg über die Griechen. Dadurch wurden sie für einige Jahrzehnte zu den Herren des Mittelmeeres zwischen Gibraltar und Italien.

Die keltischen Stämme an Rhône, Rhein und Donau erfuhren wenig von den Ereignissen im Mittelmeer – und doch waren sie davon betroffen. Denn das griechische und etruskische Interesse an ihnen und ihren Häuptlingen war nicht uneigennützig. Den Menschen aus Marseille und der Toskana ging es nicht um das bloße Wissen über – in ihren Augen – unterentwickelte Barbaren. Sie suchten den Kontakt, weil man mit ihnen Handel treiben wollte und weil sie die Fernwege durch Mitteleuropa kontrollierten. Seit alters her verlief über französische Flüsse wie Saône und Rhône der Zinnhandel mit den Britischen Inseln. Im Osten verband der Handelsweg des Bernsteins Ostsee und Adria. Weiterhin hatten die Barbarenländer außer Edelmetallen wie Gold und Silber auch Felle und Sklaven zu bieten. Deshalb bedeckte die europäische Wildnis zunehmend ein Netz von Wegen, die sich der Trampelpfade und der schiffbaren Flussläufe bedienten. Sie verbanden den Norden mit dem Süden, den Westen mit dem Osten und brachten die Kelten, Griechen, Etrusker und die Reitervölker der eurasischen Steppen einander näher.

Die mächtigsten und reichsten Keltenhäuptlinge beherrschten die Schnittstellen dieses Wegenetzes, etwa an Flussläufen, wo Waren vom Landweg auf Schiffe verladen wurden. Die Händler und Herrscher vom Mittelmeer wünschten gute Beziehungen mit den Barbarenfürsten. Folglich |35|fanden ihre Tauschobjekte und Freundschaftsgeschenke den Weg in den Norden. Besonders begehrt waren Amphoren, mit Wein gefüllt, und griechische Keramik. Mit den Händlern und Botschaftern strömte eine Fülle neuer Einflüsse ins Keltenland, die dort vielfältige Anregungen hervorriefen: Man benutzte Purpurschnecken aus dem Mittelmeer als Färbemittel, griff in der üblichen Ornamentkunst auf südliche Pflanzenmotive zurück und benutzte die griechische Schrift. Selbst griechische Handwerker reisten in das Barbarenland, um hier ihre Kenntnisse zu zeigen. Die Herrscherburgen der Fürstensitze entwickelten sich zu Zentren, die sich immer mehr mit prestigeträchtigen Dingen aus dem Süden füllten und in denen so mancher Etrusker oder Grieche ein und aus ging.

Die Keltenzentren Mont Lassois und Heuneburg

Die bedeutendsten und größten Fürstensitze der späten Hallstattzeit stellten der Mont Lassois und die Heuneburg dar. An Seine und Donau gelegen, |36|grenzten sie das frühe keltische Kerngebiet gleichsam ein. Auf beiden Bergen errichteten Adelsfamilien für viele Jahrzehnte und über Generationen hinweg Mittelpunkte ihrer Herrschaftsgebiete.

|35|Die keltische Gesellschaft

Das Leben der Kelten vollzog sich vor allem in den Fürsten- und Häuptlingssitzen sowie den Dörfern undWeilern,wo dieTraditionen einer überwiegend bäuerlichen Gesellschaft herrschten. Erst in den letzten beiden Jahrhunderten vor Chr. kamen mit den Oppida stadtähnliche Zentren auf.Überall waren die gesellschaftlichen Verhältnisse hierarchisch geordnet, wobei insgesamt Stämme und Sippen die entscheidenden Institutionen stellten.

Ursprünglich stand ein König an der Spitze der Gemeinschaft, der wahrscheinlich auch oberster Priester war und dasWohl undWehe des Stammes verantwortete – wie etwa der Fürst von Hochdorf. Die alte Herrscherbezeichnung hat sich bei vielen gallischen Personennamen in der Endsilbe -rix erhalten, beispielsweise in Vercingetorix, ohne dass deren Träger tatsächlich die Königswürde innehatten. Denn am Vorabend der römischen Eroberung hatten schon lange keine Könige mehr das Sagen: Sie waren entmachtet worden und konnten sich allenfalls noch in Randgebieten Galliens und auf den Britischen Inseln behaupten.

An ihre Stelle war eine mächtige Adelsschicht getreten, die nach Caesars Angaben aus zwei Klassen von Männern bestand – den Druiden und den so genannten Rittern. Letztere repräsentierten die Kriegeraristokratie und scharten möglichst viele Gefolgsmänner um sich. Deren keltische Bezeichnung – im Lateinischen ambactus – wurde von den Germanen übernommen und fand einenWeg bis in die deutsche Sprache, wo sie in dem Wort Amt erhalten blieb.Wie kriegerisch diese Schicht war, betonen die Ausführungen im Gallischen Krieg, wonach sich die Ritter |37|stets kampfbereit hielten und mit anderen Stämmen in häufigen Händeln und Fehden lagen. Umso wichtiger war daher die Anhängerschaft: »Wer von ihnen die vornehmste Herkunft oder die meisten Mittel hat, der hat auch die meisten Clienten und Sklaven um sich. Sie kennen nur dies eine Kriterium für Ansehen und Macht.«

Das Alltagsleben der meisten Kelten war völlig unspektakulär: Die bäuerliche Großfamilie versammelte sich am offenen Herdfeuer, das mangels Fenster und anderer Abzugsmöglichkeiten alles verräucherte. Möbel gab es kaum, man schlief auf dem Stroh des Lehmbodens.

Der Kriegeradel zeigte gemeinsam mit den adligen Druiden seinen konkurrenzlosen Einfluss in den politischen Einrichtungen des Stammes – im Rat und in der Stammesversammlung, in denen auch Beamte auf Zeit gewählt wurden.Von den gallischen Verhältnissen weiß der griechische Geograf Strabon zu berichten, dass die meisten Stämme unter einer solchen Adelsherrschaft standen. In früherer Zeit wählten sie alljährlich einen Häuptling, ebenso wurde für den Krieg ein Mann durch die Gemeinschaft als Heerführer bestimmt. Nach Caesars Eroberung richteten sie sich meistens nach den Anordnungen der Römer. Eigentümlich sei, was in ihren Versammlungen vor sich gehe.Wenn jemand einen Redner störe und unterbreche, gehe ein Ordner hin, ziehe sein Schwert und verlange mit Nachdruck Ruhe; falls der Störer nicht aufhöre,wiederhole er dies ein zweites und drittes Mal,und schließlich schneide er so viel von dessen Mantel ab, dass der Rest unbrauchbar werde. Demzufolge herrschten unter den vermeintlich undisziplinierten gallischen Stämmen durchaus Regeln und Institutionen des politischen Lebens.

Aber sie lassen sich keineswegs mit modernen Vorstellungen von Demokratie und Parlamentarismus vergleichen. Selbst in der so genannten Volksversammlung hatte letztendlich nur der Adel die entscheidende Macht. Frauen waren davon grundsätzlich ausgeschlossen, und von der überwiegenden Mehrheit der männlichen |38|Bevölkerung berichtet Caesar durchweg Trostloses: Nach seinen Worten werde die untere Volksschicht fast wie Sklaven behandelt; sie wage nicht, selbstständig zu handeln, und werde zu keiner Beratung hinzugezogen. Da zudem die meisten unter dem Druck von Schulden oder hohen Steuern lebten oder aber durch rechtswidriges Verhalten der Mächtigen bedrängt würden, begäben sie sich in die Sklaverei. Die Adligen besäßen ihnen gegenüber alle Rechte, die ein Herr seinen Sklaven gegenüber habe. Auch wenn man dem römischen Feldherrn unterstellen muss, er habe die gallischenVerhältnisse ausnehmend drastisch geschildert, um als gerechter Befreier aufzutreten, so spricht doch alles dafür, seinen Ausführungen im Kern Glauben zu schenken.

Denn die Mehrheit der keltischen Bevölkerung setzte sich aus Bauern zusammen, die von ihren Häuptlingen und adligen Herren abhängig waren. Als ein Lichtblick ihrer sozialen Unfreiheit blieb die Tatsache, dass sie von diesen in Notfällen Unterstützung und Schutz erwarten durften. Anders als die Masse der Landbevölkerung dürften sich Händler und Handwerker wie Schmiede aller Art eines recht großen Ansehens erfreut haben, garantierten sie doch Reichtum und Luxus der herrschenden Aristokratie.

Am untersten Ende der keltischen Gesellschaftspyramide standen Sklaven beiderlei Geschlechts.Sie konnten unter anderem als Kriegsgefangene oder zahlungsunfähige Schuldner in diese trostlose Situation geraten sein, in der sie auf keine Rechte hoffen durften.Von ihrem harten Los künden im Oppidum von Manching gefundene eiserne Halsfesseln.

|36|Der Mont Lassois erhebt sich über dem engen oberen Seinetal in der Nähe der heutigen Stadt Châtillon-sur-Seine. Diesen seit der Vorzeit markanten Landschaftspunkt wussten die einheimischen Häuptlinge zu nutzen. Sie befestigten sein Plateau mit einem Graben und einem Erdwall, der streckenweise noch mit einer Steinmauer versehen war. Dahinter lebte die Fürstenfamilie mit ihrer Gefolgschaft, getrennt von ihnen fanden die gewöhnlichen Kelten ihre Wohnstatt. Die Adelsschicht profitierte von den Handelsinteressen Massalias, dessen Kaufleute die Route am Mont Lassois nutzten. Zu seinen Füßen lud man das britannische Zinn von den Schiffen, die bis hier die Seine befahren konnten. Am Ufer bereitete man dann den Transport mit Lasttieren vor. Deshalb dürfte im 6. Jahrhundert vor Chr., der Blütezeit des Mont Lassois, häufig reger Verkehr vor den Augen des Keltenfürsten geherrscht haben. Er war den fremden Männern aus Marseille wohl gesonnen, denn sie garantierten seinen Wohlstand und damit auch einen guten Teil seiner Macht.

|37|Aber seine Residenz gewann nicht nur an Bedeutung, weil sie das wichtigste Handelszentrum weit und breit war. Nicht nur materielle Interessen zeichneten den Mont Lassois aus. Denn unterhalb des Berges erhob sich eine Grabanlage, die offensichtlich den Kelten als ein Heiligtum galt. Den Zugang bewachten zwei lebensgroße Steinfiguren, die eine Frau und einen Krieger mit Schild und Schwert darstellten. In diesem spirituellen Zentrum, in dem man der fürstlichen Ahnen gedachte, mussten viele Tiere als Opfergaben ihr Leben lassen.

Griechische Besucher dürften die barbarischen Zeremonien gar nicht oder nur am Rande zur Kenntnis genommen haben. Dafür mussten sie am Hof des Fürsten mit einer anderen Überraschung rechnen, denn aller Wahrscheinlich nach kannte die Mont-Lassois-Dynastie auch Herrscherinnen. Zumindest entdeckte man im Umfeld bei Vix ein prächtig ausgestattetes Grab, in dem um das Jahr 500 vor Chr. eine augenscheinlich wohlhabende und mächtige Frau ihre letzte Ruhe fand.

Wie die Herrscher des Mont Lassois wählten diejenigen der Heuneburg einen Berg zu ihrem Fürstensitz. Der ihre erhebt sich über dem Tal der oberen Donau, die von hier an schiffbar war. Mehrere Wege kamen an |38|dieser Stelle zusammen: der über die Donau, der Landweg durch den Schwarzwald zum Hochrhein, schließlich die Route Richtung Süden zu den Alpenpässen, über die man Italien erreichte. Dass die Heuneburger eine mächtige Sippe waren, beweist bis heute ihr Kranz von Grabhügeln, der den Berg umgibt. Dazu gehört der so genannte Hohmichele, der mit einem Durchmesser von 85 Metern und einer Höhe von über 13 Metern als einer der größten seiner Art gilt.

Macht und Einfluss zeigten sich überdies in einem nördlich der Alpen einzigartigen Bauwerk. Kurz nach 600 vor Chr. ließ ein Fürst anstelle der üblichen Befestigung aus Holzpfählen und Erde eine knapp 4 Meter hohe Mauer errichten. Nach griechischem Vorbild bestand sie aus luftgetrockneten Lehmziegeln und hatte neben zwei Toren mindestens zehn Türme, die wie Bastionen aus der Mauerfront hervorragten. Wahrscheinlich waren sogar hellenische Handwerker am Bau dieser für Kelten völlig fremdartigen Befestigung beteiligt. Obwohl das kalt-feuchte Klima den Trockenziegeln schädlich gewesen sein dürfte, hielt das Bauwerk eine erstaunliche Zeit von 50 Jahren. Die Heuneburger wollten mit dieser Neuheit zweifelsohne nicht nur ein besseres Verteidigungswerk schaffen, sondern |39|auch auf ihren Reichtum hinweisen. Ziemlich sicher hat der Fürst von Hochdorf das Wunderwerk bestaunt, als er seinen »Kollegen« im Donautal besuchte.

Die verstorbene Fürstin von Vix bleibt rätselhaft und faszinierend. Auch die obige Rekonstruktion ihrer Bestattung trägt dem Zauber Rechnung, der von dieser »frühen Druidin« ausgeht.Von hohem Rang zeugen ein prächtiges Golddiadem und das berühmte Weinmischbehältnis, das größte Gefäß der Antike (vgl. S. 132).

Die zertrümmerten Statuen und die Entstehung einer neuen keltischen Kultur

Die überwiegend friedliche und luxuriöse Welt der hallstattzeitlichen Keltenfürsten fand im 5. Jahrhundert vor Chr. ein endgültiges Ende, das teilweise mit kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden war. Die prächtigen Fürstensitze der Heuneburg und des Mont Lassois stehen stellvertretend für die Fülle der Geschehnisse, über deren Einzelheiten wegen fehlender schriftlicher Quellen nichts bekannt ist. Gewiss ist, dass die Heuneburg um das Jahr 480 vor Chr. als Opfer von Kämpfen ein Raub der Flammen wurde und dass man sie nie wieder aufbaute. Das Herrschaftszentrum auf dem Mont Lassois folgte wenige Jahre später; allerdings gaben seine Bewohner ihre Siedlung weniger spektakulär sang- und klanglos auf. Selbst das erwähnte Heiligtum zu ihren Füßen war zwei Jahrzehnte später dem Untergang geweiht. Die unbekannten Vernichter des heiligen Ortes hinterließen deutliche Spuren ihrer Zerstörungswut: Den am Eingang |40|wachenden Sitzstatuen schlugen sie die Köpfe ab. Da diese wahrscheinlich vergöttlichte Ahnen des alten Herrschergeschlechts darstellten, ist die Tat ein unübersehbares Zeichen dafür, dass es zu politischen, religiösen und gesellschaftlichen Umwälzungen in der traditionellen Keltenwelt kam. Die Zeit der Fürsten und Fürstinnen vom Typ des Hochdorfer Herrschers war vorüber. Am Ende dieser revolutionären Vorgänge stand eine neue Aristokratie an der Spitze.

Die Ursachen für den Niedergang der alten Dynastien dürften in wirtschaftlichen Veränderungen zu finden sein. Wie oben dargelegt, basierte ihre Macht nicht zuletzt auf dem immensen Reichtum, den sie durch die Kontrolle der Verkehrswege und aufgrund der engen Beziehungen zur Mittelmeerwelt gewannen. Dies zeigte sich in prestigeträchtigen Importgütern, aber auch in kostspieligen Gelagen und in der ebenso teuren Unterhaltung einer Kriegergefolgschaft. Wenn sich ein Fürst das alles leisten konnte, befand er sich im Glauben des Volkes mit den göttlichen Mächten im Einklang und war ein Garant für das Wohl der Stammesgemeinschaft. Für den wirtschaftlichen Niedergang in der Zeit nach 500 vor Chr. waren allerdings weniger die Götter verantwortlich, als die politischen Geschehnisse am Mittelmeer. Die griechischen Hauptgeschäftspartner der Kelten litten auch in Marseille unter den Kämpfen des Mutterlandes gegen das persische Großreich, das 490 vor Chr. in der Schlacht von Marathon eine Niederlage gegen die vereinten Hellenen erlitt. Im Westen konnten sich die Griechen ebenfalls gegen die etruskischen Kontrahenten militärisch behaupten. Trotzdem war die Zeit der ertragreichen griechischen Handelsrouten durch das Keltenland vorbei.

Zu den Leid Tragenden gehörten in erster Linie die frühkeltischen Fürsten auf ihren Herrschersitzen, deren Reichtümer aus dem Süden versiegten. Die Etrusker benutzten neue Wege über die Alpen und durch das Barbarenland. Ihre Geschäftspartner fanden sie in anderen keltischen Gebieten, die sich von der nordostfranzösischen Marne über den Mosel- und Mittelrheinraum sowie Hessen bis nach Böhmen erstreckten. An den Flüssen und in Mittelgebirgen wie Hunsrück und Eifel residierte der Adel wiederum in Bergfestungen und bestattete seine Toten in Prunkgräbern. An die Stelle griechischer Importgüter traten solche aus Etrurien, vor allem große und kunstvoll gestaltete Schnabelkannen aus Bronze.

Die neuen Stammeseliten unterschieden sich in vielerlei Hinsicht von ihren südlicheren Vorgängern. An die Stelle des vierrädrigen Wagens, der auch dem Fürsten von Hochdorf als Statussymbol gedient hatte, trat der zweirädrige Streitwagen. Über dessen Verwendung im Kampf berichten noch ein halbes Jahrtausend später die römischen Geschichtsschreiber von den Britischen Inseln. Für ein ausgeprägt kriegerisches Bewusstsein der neuen Herrscherschicht spricht weiterhin die Grabbeigabe von Schwertern, |41| Speeren und Helmen, die statt des zierlichen Antennendolches der Hallstattzeit dem Toten mit ins Jenseits gegeben wurden.

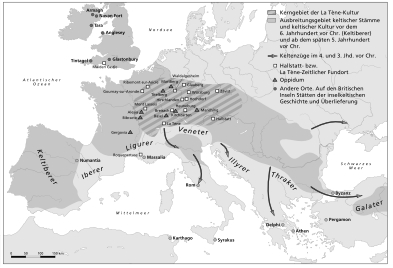

DasVerbreitungsgebiet keltischer Stämme und keltischer Kultur

Ihren prägnantesten Ausdruck fand die neue keltische Kultur jedoch in ihrem Kunststil, dessen Motive vor allem Schmuckstücke und Waffen zierten. Mit seiner fantasievollen Verschmelzung ornamentaler und figurativer Elemente gilt er heute als die auffallendste und typischste Hinterlassenschaft der Kelten. Diese Kunst wird mit der gesamten Epoche des 5. bis 1. vorchristlichen Jahrhunderts nach dem Fundort La Tène benannt, der am Neuenburger See in der Westschweiz liegt. Dort existierte offensichtlich ein bedeutender Kultplatz, an dem man Speere, Schwerter, Schilde und Schmuck in großen Mengen im Wasser als Opfer darbrachte.

Nichts spricht dafür, die Umbruchszeit des 5. Jahrhunderts vor Chr. in Mitteleuropa als Epoche großer Völker- und Stämmewanderungen anzusehen. Die Fürsten der Hallstattzeit wurden nicht von Völkerlawinen hinweggefegt, sondern von Teilen der eigenen Bevölkerung entmachtet und beseitigt. Zumeist verödeten ihre Herrschersitze und wurden die Grabhügel geplündert, während in den Dörfern und Weilern der Nachbarschaft das Leben weiterging. Es begann sogar eine ausgesprochene Blütezeit, in der keltische Siedler mehr Flächen für den Ackerbau und die Viehzucht gewannen|42|, die sie aus neu gegründeten Siedlungen erschlossen. Ihre sich entwickelnde Kultur breitete sich in der La Tène-Zeit über weite Teile Europas aus: über den größten Teil Frankreichs, auf der Iberischen Halbinsel, hinüber auf die Britischen Inseln bis nach Irland sowie ins heutige Tschechien, nach Böhmen und bis an die Oder. In diesen Gebieten erfolgte die Ausbreitung allem Anschein nach weniger durch Wanderungen und Stämmeverschiebungen, als durch die Übernahme keltischen Kulturguts. Eine ertragreichere Bearbeitung des Bodens sowie die angesprochene herausragende Fertigkeit in der Gewinnung und Verarbeitung des Eisens lockten die Menschen von der portugiesischen Atlantikküste bis an den Rand der eurasischen Steppen, keltische Errungenschaften anzunehmen. Dabei blieb es nicht aus, dass selbst religiöse Vorstellungen und sogar die Sprache der Kelten zumindest in Teilen übernommen wurden. Auf diese Weise wurden Nicht-Kelten zu Kelten und trugen zum Jahrhunderte währenden Siegeszug dieser Kultur bei.

Die heiligen Stätten vom Glauberg

Im 5. Jahrhundert vor Chr. bildete das heutige Hessen eines der keltischen Kerngebiete. An Main und Lahn sowie in der fruchtbaren Wetterau fanden sich viele bäuerliche Siedlungen und Befestigungswälle, die als Schutz vor Angreifern, aber auch als Sitz der einheimischen Häuptlinge dienten. Jedoch scheinen sie alle an Macht und Reichtum von einem Fürstengeschlecht übertroffen worden zu sein, dessen Einfluss vom Neckar im Süden bis zur Werra im Norden, vom Rhein im Westen bis an den Thüringer Wald im Osten reichte. Das Herz seines Reiches war der Glauberg nordöstlich Frankfurts.

Wer um das Jahr 450 vor Chr. die Ufer des Mains verließ und an Wäldern, Feldern und Dörfern vorbei Richtung Vogelsberg reiste, der erblickte schon von weitem an dessen Rand den mächtig aufragenden Glauberg. 150 Meter erhob sich sein Plateau über die Umgebung. In der Höhe hatten die Keltenfürsten wahrscheinlich ihren Sitz errichtet, der mit seinen recht einfachen Bauten dem des 100 Jahre älteren Hochdorfer Herrschers sehr ähnlich gewesen sein dürfte. Seit Jahrtausenden hatte der vorzeitliche Mensch diesen auffallenden Berg zum Siedeln benutzt. Insofern sahen sich die Häuptlinge des 5. Jahrhunderts vor Chr. in einer langen Tradition, als sie das Plateau nach den Notwendigkeiten des Geländes teilweise mit einer Mauer aus Holz, Erde und Steinen befestigten.

Während schon der Fürstensitz in seiner exponierten Lage jedem Ankommenden die Macht der Glauberger deutlich vor Augen führte, so |43|musste das, was man am Fuße des Berges erblickte, erst recht Ehrfurcht und Erstaunen wecken. Denn dort erstreckte sich über Hunderte von Metern ein verzweigtes System von Wällen und Gräben, die offensichtlich nicht der Verteidigung dienten. Über ihre verwirrende Anzahl wurde der Blick auf einen Weg gelenkt, eine regelrechte Straße, die auf 350 Metern Länge schnurgerade angelegt war. Sie mündete in einen runden Graben, aus dessen Mitte sich ein Erdhügel erhob. Sein Durchmesser betrug 48 Meter und er ragte vermutlich 6 Meter empor. Jeder Kelte erkannte ihn als einen der vielen Grabhügel, die seit langem den adligen Herrschern als letzte Ruhestätte dienten. Diese Herrscher und ihre Ahnen jedoch schienen auf eine Ehrfurcht und Verehrung gebietende Weise präsent zu sein: Vier gleiche lebensgroße Steinstatuen, die bunt bemalt waren, zierten den Hügel. Sie stellten Krieger in einem Panzer aus Leinen und Leder dar, die mit der linken Hand einen kleinen ovalen Schild hielten, während die rechte auf der Brust ruhte. An der rechten Seite trugen sie ein Schwert als weiteres Symbol ihres Kriegertums. Ein Halsring und eine so genannte Blattkrone zeichneten sie als Herrscher aus. Diese verbreitete fürstliche Kopfbedeckung bestand aus einer Haube mit zwei seitlichen Ansätzen, die möglicherweise Mistelblätter darstellten.

|44|In einer Grabkammer des Hügels ruhte das verstorbene Vorbild der Statuen, ein etwa dreißigjähriger Mann, der bewaffnet und mit mehreren Schmuckringen beigesetzt worden war. Eine zweite Kammer barg die verbrannten Überreste eines weiteren Adligen, der wahrscheinlich ein Verwandter des ersten war, vermutlich sein älterer Bruder. Außerdem errichtete man in der Nähe der angelegten Straße einen kleineren Grabhügel für einen dritten Krieger. In diesem Umfeld fanden auch ein Kleinkind und eine Greisin ihre Ruhestätten. Vor allem aber erwies man den Toten des großen Grabhügels herausragende Verehrung, die sich in wertvollen Beigaben zeigte, darunter eine prächtige, mit Met gefüllte Schnabelkanne, die nach etruskischen Vorbildern von keltischen Handwerkern hergestellt worden war.

Die ganze Anlage um den Glauberg bleibt der Nachwelt in zahlreichen Details ein Rätsel. Offenbar handelte es sich um einen heiligen Bezirk von überregionaler Bedeutung. Hierher kamen die Menschen aus allen Himmelsrichtungen, um eines mächtigen Fürstengeschlechts zu gedenken, dessen Verstorbene als Helden oder gar als götterähnliche Wesen verehrt wurden. So mancher feierliche Zug mag, von Priestern angeführt, über den so genannten Prozessionsweg zum Grabhügel mit den Steinstatuen gezogen |45|sein. Dort betete man zu den Ahnen der Glauberger Dynastie und beging zu gewissen Tagen und Nächten des Jahres Wettkämpfe und Spiele. Auf dem großen Areal des Heiligtums, dessen sakraler Bereich durch Gräben und Wälle von der Alltagswelt geschieden war, dürften Opferrituale und Orakelbefragungen veranstaltet worden sein.

Mitten im Barbarenland erhob sich die keltische Anlage in monumentalen Ausmaßen, die – abgesehen von den fehlenden Steinbauten – an die griechischen Kultstätten Olympias und Delphis erinnert. Ob diese als Vorbilder dienten, muss völlig ungewiss bleiben. Jedenfalls fanden die keltischen Bewohner Hessens ihren eigenen Stil, der in der Anlage des heiligen Bezirks mit seinen bisher einmaligen Statuen und den wertvollen Grabbeigaben aus den örtlichen Werkstätten ihre religiösen Vorstellungen ausdrückte. Die Fürsten gehörten schon der Kultur der La Tène-Zeit an, wofür die Blattkronen und reichen Waffenbeigaben sprechen. Macht und Einfluss begründeten sie nach wie vor in ihrer religiösen Verehrung als Heilsbringer und in ihrem immensen Reichtum. Denn sie kontrollierten etliche salzhaltige Quellen des Umlandes, aus denen der stets begehrte Rohstoff gewonnen wurde.

Die Glauberger Fürstendynastie erwies sich mit ihrer monumentalen |46|Kultanlage als herausragender Repräsentant einer reichen Adelsschicht Mitteleuropas. Die Häuptlinge pflegten rege Beziehungen zu den Etruskern, denen sie viele Handelsgüter vermittelten und verkauften, darunter das weiterhin zur Bronzegewinnung benötigte Zinn von den Britischen Inseln. Ihr Reichtum zeigte sich üblicherweise nicht in groß angelegten Herrschaftszentren wie dem Glauberg, sondern in einer Anzahl von Gräbern, deren Tote aufs Prächtigste ausgestattet wurden. Unter ihnen gab es auch Frauen, die anscheinend über große Macht verfügten, wie etwa ihre Gräber im saarländischen Reinheim und von Waldalgesheim bei Bingen zeigen. Sie bargen keltische Fürstinnen, die um 370 und um 320 vor Chr. starben. Doch schon im Laufe des 4. Jahrhunderts vor Chr. wurden die Gräber immer unspektakulärer und bescheidener. Die Zeit jener mächtigen Adelsgeschlechter fand ein Ende.

|43|Die steinernen Götter und Helden

Die Gegenstände der keltischen Kunst nahmen keine monumentalen Ausmaße an;man errichtete weder große Steingebäude noch waren Skulpturen wie bei den Griechen, Etruskern oder Römern üblich. So blieb dem künstlerischen Ausdruck die Fülle wertvoller Gebrauchsgegenstände aus Metall vorbehalten, die sich überwiegend als Grabbeigaben erhalten haben – Schwerter, Gefäße, Fibeln, Ringe, um nur einige zu nennen. Aber die Kelten versuchten sich ebenso am eher ungewohnten Steinmaterial, dem ihre Steinmetze bemerkenswerte Formen abzuringen wussten. Sie rechtfertigen es, von Großplastiken zu sprechen, bei deren Herstellung die ansonsten üblichen Dimensionen überschritten wurden.

Unter ihnen fallen vor allem die Skulpturen ins Auge, deren berühmtester Vertreter die Statue vom Glauberg ist. Sie und die drei weiteren Figuren, die andernorts genauer beschrieben werden, maßen ursprünglich um die 2 Meter und müssen deshalb in keltischen Augen ein Ehrfurcht gebietendes Ausmaß erreicht haben. Dies wurde dadurch gesteigert, dass die Statuen wahrscheinlich verstorbene Fürsten darstellten, die als gottähnliche Stammväter und Krieger Verehrung |44|genossen. Dabei traten derartige Steinmonumente wohl gar nicht selten in Erscheinung und fanden sich an so manchen Grabhügeln. Allerdings waren sie im Freien stärker den Unbilden der Natur ausgesetzt – und dem der Menschen; denn oftmals fielen sie der Zerstörungswut der Kelten selbst zum Opfer. Über die Gründe können nur Mutmaßungen angestellt werden, die eines der vielen Rätsel um die keltische Kultur darstellen.

Der reich verzierte Pfeiler von Pfalzfeld sollte Unheil von heiligen Orten abwehren.

Als sicher gilt, dass es den Kelten als erstem Volk in Mitteleuropa gelang, frei stehende Rundplastiken zu schaffen.Vorbilder dafür fand man augenscheinlich in der antiken Welt, bei den Etruskern und Griechen. Deren hervorragenden Skulpturen wollte man es gleichtun, um damit die toten Häuptlinge zu ehren. Die frühestenVersuche aus dem 7. Jahrhundert vor Chr. fand man in Südwestdeutschland. Doch sie zeigen lediglich, wie schwer man sich noch mit der Steinmetzarbeit tat;ähneln sie doch mehr einem Grabstein mit Strichgesicht als einer menschlichen Figur.

Der mehr als 100 Jahre später, etwa 500 vor Chr., entstandene »Krieger von Hirschlanden«, der in Württemberg gefunden wurde, zeigt demgegenüber die Fortschritte der keltischen Handwerker.Fast 2 Meter maß ursprünglich diese Plastik, die vermutlich wie die Glauberger Funde einen Fürsten darstellte. Die Figur ist nackt – bis auf eine Kopfbedeckung, die dem Birkenhut von Hochdorf ähnelt, einen Torques-Halsring und einen Gürtel. Den Hirschlandener ziert außerdem ein Dolch, der in der Hallstattzeit als herrschaftliches Attribut galt. Deutlich sichtbar stellt sein erigierter Phallus ein Detail dar, dessen Darstellung südlich der Alpen |45|undenkbar gewesen wäre. Den Kelten hatte es dagegen nichts Anrüchiges, sondern verwies auf den Aspekt der Fruchtbarkeit, den man offensichtlich mit dem Fürsten verband. Ein anderes Detail findet eine weniger plausible Erklärung: Man glaubt nämlich, dass die Figur mit einer Maske dargestellt werden sollte. Figuren dieser Art dürften häufiger gewesen sein, als ihre seltenen Funde vermuten lassen. Die hinter ihnen stehendenVorstellungen sind unbekannt, waren aber anscheinend sehr detailliert. Denn nichts an diesen Skulpturen blieb bedeutungslos: ihre Haltung, die Gestik ihrer Arme und die Attribute des Häuptlings.

Im südlichen Frankreich schuf man Plastiken, die wahrscheinlich auch Mitglieder derAristokratie oder götterähnlicheVorfahren darstellten – dort jedoch in würdevoller Sitzpose, die heute zwar unvermittelt an den Buddhasitz erinnert, aber ihr Vorbild in den üblichen keltischen Sitzgewohnheiten hatte.

Doch die Kelten kannten nicht nur menschenähnliche Skulpturen als Steinplastiken. Sie stellten auch Pfeiler auf, die ursprünglich über 2 Meter emporragten. Am besten erhalten hat sich der Fund aus Pfalzfeld im Hunsrück, der um 400 vor Chr. hergestellt wurde. Er belegt einmal mehr die Bedeutung der so genannten Blattkrone, die er mitsamt Köpfen mehrmals wiedergibt.

Wie schon angesprochen, ist die Bedeutung dieser keltischen Steinkunst im Einzelnen ungewiss. Sicherlich diente sie religiösen und damit verbundenen politischen Zwecken, die in erster Linie dieVerherrlichung der herrschenden Fürstendynastien zum Ziel hatten.

|46|Die Zeit der großen Wanderungen

Die Welt der unzähligen keltischen Stämme war stets dem Wandel unterworfen, der sich manchmal in einem langsamen Rhythmus vollzog und manchmal rasant hereinbrach. Um 400 vor Chr. sollten die südlichen Nachbarn jenseits der Alpen solch einen stürmischen Wandel zu spüren bekommen und von Keltenscharen regelrecht überrollt werden. Seit Jahrhunderten prägten friedliche Beziehungen das Verhältnis zwischen Nord und Süd. Beide Seiten nutzten diese zum jeweiligen Vorteil, wie auf keltischer Seite die Herren von Hallstatt, der Fürst von Hochdorf, die Heuneburger und die mittelrheinischen Adligen bewiesen. Für die griechischen und etruskischen Händler und Botschafter waren die Kelten zwar Barbaren, gleichwohl ließen sich gute Geschäfte mit den kuriosen Halbwilden machen. Diese wiederum setzten den Süden mit Reichtum und üppigem Luxus gleich. Manchen lernbegierigen Kelten zog es nach Massalia oder in die oberitalienischen Etruskerstädte. Dort verdingte er sich als geschickter Arbeiter und kehrte mit reichen Schätzen in seine Heimat zurück. Schließlich verstanden keltische Schmiede ihr Handwerk so gut, dass sie gefragte Spezialisten am Mittelmeer wurden. Ebenso begehrt waren keltische Söldner, die als Gefolgschaftskrieger ihrer Herren den Waffendienst kompetent und beherzt versahen. Ihre Auftraggeber setzten sie in vielen Händeln südlich der Alpen ein. Die Grenzen zwischen Barbaren und Zivilisierten waren fließend geworden.

In dieser Situation wählten sich unruhige Stämme und ihre Krieger den lockenden Süden als Ziel: das Land der Städte und Steinhäuser, das schon vielen Männern Reichtümer beschert hatte. Warum sollte man dort nicht |47|neue Wohnsitze finden, die in einer wärmeren Welt des Überflusses lagen? Überlieferte Stammesnamen vermitteln ein Bild wandernder und Land suchender Menschen. So bedeutet die Bezeichnung der um das südwestfranzösische Toulouse siedelnden Tektosagen »die Dachsuchenden«, und der Name der Allobroger in der Nähe des Genfer Sees bezeichnet sie als Menschen, die an einem anderen Ort geboren wurden, also eingewandert waren. Warum keltische Stämme oder Stammesgruppen die bisherigen Wohnsitze verließen, ist unbekannt. Eine Fülle von Gründen kommt in Betracht: politische Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Parteien, Aufstände gegen die herrschenden Fürsten, eine gewachsene Bevölkerungszahl, die sich auf ihrem ursprünglichen Land nicht mehr ernähren konnte, und natürlich die Lockungen des Südens.

Der römische Historiker Livius hat sich Jahrhunderte später mit dem Beginn der Keltenzüge beschäftigt und folgende Geschichte dazu tradiert. Danach machten die Biturigen um das heutige Bordeaux den Anfang mit den keltischen Stammeswanderungen. Sie hätten zu Zeiten des römischen Königs Tarquinius Priscus den dritten Teil Galliens beherrscht und landesweit die größte Macht besessen. Darum stellten sie ihren König über alle Kelten Galliens: »Das war damals Ambicatus, ein überaus mächtiger Mann durch seine Tüchtigkeit und weil das Glück ihm und vor allem auch seinem Volk hold war; denn unter seiner Herrschaft war Gallien so reich an Früchten und Menschen, dass es schien, als könne die übergroße Menge kaum noch regiert werden. Weil er das Königreich von der drückenden Überbevölkerung zu entlasten wünschte, selbst aber schon hoch an Jahren war, erklärte er, er werde Bellovesus und Segovesus, die Söhne seiner Schwester, tatkräftige junge Männer, zu den Wohnsitzen schicken, die die Götter ihnen durch ihre Zeichen geben würden. Sie sollten so viele Leute aufbieten, wie sie selbst wollten, damit keine Völkerschaft die Ankommenden abwehren könne. Darauf erhielt Segovesus durch die Lose die Herkynischen Wälder, die sich vom Schwarzwald bis zu den Karpaten erstreckten; dem Bellovesus gaben die Götter den viel erfreulicheren Weg nach Italien. Der bot auf, was seine Völker an Überzahl hatten, Biturigen, Arverner, Senonen, Haeduer, Ambarrer, Karnuten und Aulerker und machte sich mit ungeheuren Truppenmassen an Fußsoldaten und Reitern auf den Weg …«

Obwohl der römische Geschichtsschreiber kein Zeitzeuge war und sagenhafte Motive bei seiner Schilderung verwendete, bietet er ein glaubwürdiges Bild vom Beginn einer Wanderung: Die adligen Stammesführer mit ihren kampfbereiten Kriegern entschieden über den Aufbruch und riefen dazu die Götter an. In vielen Fürstensitzen wurde darüber debattiert, wer mit welchem Stammesteil losziehen sollte, um für sich neues Land und Beute zu gewinnen. Natürlich kamen nur die Jüngeren infrage, |48|deren Ehrgeiz darauf brannte, Ruhm und Reichtum zu erwerben. Wie die Brüder Segovesus und Bellovesus zogen viele Kelten los, in menschenreichen Zügen mit ihren Kriegern und den Frauen und Kindern.

Derartige Wanderungen hat es in der Welt der Kelten immer wieder gegeben; aber darüber ist nichts bekannt. Erst als sich Kriegerscharen und Auswanderertrecks den Ländern am Mittelmeer näherten und in diese einfielen, wurden sie für die griechischen und römischen Historiker ein Thema. Über zwei Jahrhunderte machten keltische Krieger die Reiche und Städte des Südens unsicher. Ihre Menschenscharen zogen nach Italien, auf den Balkan bis nach Griechenland und überquerten schließlich sogar den Bosporus, um im anatolischen Hochland eine neue Heimat zu finden. Im 3. Jahrhundert vor Chr. stellten die keltischen Stämme die verbreitetste Kultur Europas. Sie reichte weit über das Gebiet der hallstattzeitlichen Fürsten hinaus: von Irland und den gesamten Britischen Inseln bis nach Oberitalien, von Spanien über Mitteleuropa und den Balkan bis nach Kleinasien. Einen Hinweis auf die Wanderfreudigkeit der Kelten gibt die Tatsache, dass dieselben Stammesnamen in weit voneinander entfernten Gegenden zu finden sind.

Unter den Griechen und Römern, deren Schriftsteller die einzigen schriftlichen Quellen dieser Zeit lieferten, vollzog sich ein grundlegender Wandel des Bildes von den nördlichen Wilden: Nun wurden die Kelten zu den typischen Barbaren, deren Klischees auf alle fremden Völker jenseits der Alpen angewandt wurden. Für die Römer stellten die Kelten das Trauma ihrer frühen Geschichte dar. Denn diesen gelang es, die aufstrebende Macht Mittelitaliens in unvergesslicher Weise zu demütigen.

Kelten an Po und Adria

Die Alpen stellten zu keiner Zeit einen undurchlässigen Grenzwall der Natur dar. Schon seit langem benutzten keltische Gruppen die Gebirgspässe, um sich auf friedlichem Weg im Süden Land zu suchen. Sie fanden es bereits zu Zeiten des Fürsten von Hochdorf im Gebiet des Lago Maggiore und des Comer Sees. Über Generationen lebten sie in guter Nachbarschaft mit anderen Völkern wie den Etruskern und Ligurern. Sie machten gute Geschäfte als Zwischenhändler und Vermittler zwischen den Kelten jenseits der Pässe und ihren italienischen Nachbarn.

Was dann um 400 vor Chr. geschah, schilderte 250 Jahre später der griechische Historiker Polybios als Resultat barbarischen Neids: Die Kelten lockte das fruchtbare Land der ihnen gut bekannten etruskischen Nachbarn. Denn sie selbst lebten unter bescheidenen Verhältnissen. »Sie wohnten |49|in unbefestigten Dörfern ohne weitere Annehmlichkeiten der Zivilisation. Da sie auf Stroh lagerten und viel Fleisch aßen, ferner nichts anderes als Kriegswesen und Landwirtschaft betrieben, führten sie ein einfaches Leben, und sie verfügten über keinerlei andere Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Habe bestand allgemein aus Vieh und Gold, weil sie nur solches beim Umherziehen leicht transportieren und dorthin bringen konnten, wo sie es haben wollten. Für Gefolgschaften legten sie größten Eifer an den Tag, weil bei ihnen derjenige am meisten gefürchtet und mächtig war, welcher die meisten Dienstmannen und Gefolgsleute um sich hatte.« Mit einer ungewöhnlich großen Zahl dieser Kriegerscharen hätten sie völlig überraschend die Etrusker angegriffen und aus der Po-Ebene vertrieben. Anschließend gaben sie sich keineswegs damit zufrieden, sondern bedrohten und unterwarfen etliche ihrer Nachbarn, »nachdem sie diese durch ihre Tollkühnheit in Schrecken versetzt hatten«.

Furcht und Schrecken erregten die Barbaren mit ihrer für die Heere der italienischen Völker ungewöhnlichen Kriegsführung: Laut antiker Beschreibungen trugen die keltischen Angreifer keine Panzer, Helme und Beinschienen, sondern kämpften mit ungeschütztem Kopf und überwiegend entblößtem Körper. Als Schutz dienten ihnen lediglich Schilde, zum Angriff benutzten sie Lanzen und lange Schwerter. Aber damit allein konnten sie die Etrusker, Römer und viele andere nicht besiegen. Auch ihr Auftreten unterschied sich völlig von dem der Feinde. Da es ungewohnt war, schockierte und irritierte es die Heere Italiens. Der römische Politiker Camillus versuchte in einer Rede, seinen Landsleuten die Angst vor den Kelten zu nehmen, indem er ihr Verhalten als barbarisch und lächerlich abtat: »Was können uns schon ihre langen Haare, ihre wild blickenden Augen und ihr grimmiger Gesichtsausdruck antun? Und ihre ungezügelten Tänze, das zwecklose Herumfuchteln mit den Waffen, das wiederholte Schlagen auf die Schilde und alle anderen Äußerungen barbarischer und unvernünftiger Prahlerei durch Geste und Stimme, mit denen sie ihre Gegner einzuschüchtern versuchen, welchen Vorteil kann all dies Leuten bringen, die sich unbesonnen in den Kampf stürzen, und wie kann das Soldaten in Schreck versetzen, die der Gefahr mit kühler Überlegung trotzen?« Doch gerade dieser keltische Furor, diese todesverachtende Kampfwut, schreckte die Soldaten. Jahrhunderte sollten noch vergehen, bis die römischen Legionen ihre organisierte Kampfführung so weit entwickelt hatten, dass sie auf wild heranstürmende Krieger mit deren Vernichtung reagierten.

In den Jahren nach 400 vor Chr. schlugen dagegen die Barbaren viele siegreiche Schlachten und eroberten sich große Teile der italienischen Halbinsel. Insbesondere wurden die Po-Ebene und die nördliche Adriaküste zu keltischem Land. Dort fanden unter anderem die Insubrer um Mailand |50|und die Kenomanen um Brescia und Verona neue Wohnsitze, während die Boier um Bologna und die Senonen an der Adria um Rimini siedelten. Aber diese Stämme gaben sich damit nicht zufrieden und unternahmen Züge ins Landesinnere. Die Etrusker konnten ihnen nur wenig Widerstand entgegensetzen.

Die Kelten erobern Rom

Über kurz oder lang mussten die Kelten auf ihren Beute- und Eroberungszügen über die Apenninen auf das Einflussgebiet Roms stoßen, das zu jenem Zeitpunkt noch weit von der universalen Größe des Imperium Romanum entfernt war. Die Adelsgeschlechter und das einfache Volk der Plebejer hatten sich vor mehr als 100 Jahren von ihren etruskischen Königen befreit und eine Republik gegründet. Deren Territorium erstreckte sich nach heftigen Kämpfen mit den Etruskern und anderen Nachbarvölkern über die mittelitalienische Kernlandschaft Latiums. Rom, die Stadt zwischen den sieben Hügeln und dem Tiber, war eine aufstrebende Macht, aber noch keine Großmacht. Gleichwohl empfand sich die Republik als italienische Ordnungsmacht mit ausgreifenden Interessen.

Den vorrückenden Galliern, wie die Kelten von den römischen Autoren genannt wurden, war Rom kaum ein Begriff. Man kannte seit langem die reichen Griechen aus Massalia, die Etrusker mit ihren Luxuswaren, allenfalls noch kleinere Völker am Alpenrand. Zwischen Römern und Galliern hatte es bisher kaum Kontakte gegeben. Um das Jahr 390 vor Chr. sollten sie jedoch umso intensiver werden.

Nach dem Historiker Livius bestimmte anfangs ein eher diplomatischer Ton das erste Aufeinandertreffen beider Parteien. Die Bewohner der Stadt Clusium weit oben im Etruskerland hatten Rom gegen die anrückenden Gallier um Hilfe gebeten. Der Senat als höchstes Gremium der Republik schickte ihnen lediglich drei Gesandte, die mit den Barbaren verhandeln sollten. Aus deren Versammlung erhielten sie folgende Antwort: Sie selber kannten die Römer nicht, vermuteten in ihnen allerdings tapfere Männer; schließlich hätte sich Clusium an sie gewandt. Man sei durchaus an einer friedlichen Lösung interessiert. Die Clusiner hätten soviel Land, dass sie gar nicht alles bestellen könnten. Dies sollten sie den landlosen Galliern überlassen. Andernfalls seien sie zum Kampf bereit. Die römischen Gesandten wünschten, die Rechtsgrundlage dieses Begehrens zu erfahren, aber die Einwanderer aus dem Norden hatten mit dem römischen Recht nichts im Sinn: »Sie trügen ihr Recht in den Waffen und tapferen Männern gehöre alles.«

|51|Daraufhin griffen Gallier und Clusiner zu den Waffen. Auch die drei Unterhändler Roms taten dies, obwohl sie dadurch selbst gegen das Völkerrecht verstießen. Einer von ihnen preschte mit seinem Pferd vorwärts und durchbohrte einen gallischen Anführer mit seiner Lanze. Ein Schrei der Empörung erklang aus den Reihen der Barbaren, die durchaus Vorstellungen vom richtigen Verhalten eines Friedensgesandten hatten. Wer waren diese Römer, dass sie sich nicht an die Regeln der Verhandlungen und der Schlacht hielten! Die kampfwütigen Krieger wollten am liebsten sofort gegen die Stadt Rom marschieren. Die Älteren setzten sich jedoch durch: Sie schickten Gesandte zum Senat, die über das Verhalten der römischen Unterhändler Beschwerde führen sollten.

Der Senat hörte die Gallier an und gab ihnen grundsätzlich Recht. Demzufolge hätte er die Rechtsbrüchigen ausliefern müssen, wovor er allerdings zurückschreckte. Sie stammten schließlich aus höchsten römischen Adelsfamilien. So überließ der Senat die Entscheidung dem römischen Volk. Macht und Einfluss der betroffenen Familien sorgten dafür, dass die drei Männer nicht verurteilt, sondern im Gegenteil anscheinend als Helden gefeiert wurden. Man wählte sie zu neuen Militärtribunen mit außerordentlichen Vollmachten. Dies mussten die Gallier als Affront verstehen, und so nahm – aus der Sicht des Historikers Livius – das Unheil seinen Lauf.

Die neuen Männer an der Spitze der Republik nahmen die Gefahr recht gelassen und bereiteten die Gesellschaft nicht sonderlich auf die barbarischen Horden vor. Diese stürmten jedoch in Eilmärschen nach Rom: »Als bei dem Lärm ihres hastigen Durchmarsches die Städte erschreckt zu den Waffen eilten und es zur Flucht der Landbevölkerung kam, gaben sie überall, wo sie einherzogen, mit lautem Geschrei zu verstehen, sie zögen nach Rom, ein Heereszug, der sich mit Pferden und Männern in die Länge und Breite ergoss und einen ungeheuren Raum einnahm … Am meisten Schrecken löste in Rom die Schnelligkeit der Feinde aus; denn obwohl das Heer, als wäre es bei einem Überraschungsangriff überstürzt aufgestellt, in aller Eile ausrückte, stieß man bereits am 11. Meilenstein aufeinander, da, wo die Allia aus den Crustuminer Bergen in einem sehr tiefen Bett herabkommt und nicht weit unterhalb der Straße in den Tiber mündet. Alles gegenüber und ringsum war schon voll von Feinden, und mit ihrer angeborenen Vorliebe für sinnloses Lärmen erfüllte die Völkerschaft alles mit dem schauerlichen Klang ihres wilden Gesanges und mannigfachen Geschreis.«

Livius fährt in kritischem Ton fort: »Hier stellten die Militärtribunen das Heer zur Schlacht auf, ohne zuvor einen Platz für das Lager bestimmt, ohne einen Wall aufgeworfen zu haben, hinter den man sich zurückziehen konnte, und ohne wenn schon nicht an die Menschen, so doch wenigstens |52|an die Götter zu denken, das heißt, ohne beim Opfer günstige Vorzeichen erlangt zu haben.«

Die Heerflügel wurden weit auseinander gezogen, damit man nicht von den Feinden umzingelt werden konnte. Allerdings gelang es wegen der geringeren Kämpferzahl nicht, sie so weit in die Länge zu ziehen wie die Gallier. Auf einer kleinen Anhöhe platzierten die Römer ihre Reserve. Der gallische Häuptling Brennus misstraute den feindlichen Kämpfern auf dem Hügel und fürchtete, sie könnten seine Krieger von hinten attackieren. Den Großteil des römischen Heeres, der sich in der Ebene aufgestellt hatte, glaubte der Gallier mit seiner zahlenmäßigen Überlegenheit problemlos besiegen zu können. Und so geschah es auch! Ein überraschender keltischer Angriff gegen die Reserve führte darüber hinaus unter den Römern zu Kopflosigkeit und Flucht. Livius bemerkt erbittert, nicht nur das Glück, sondern auch die Vernunft habe an diesem Tag auf der Seite der Barbaren gestanden. Bei den Römern habe nichts an die alten Kampftugenden erinnert, weder bei den Führern noch unter der Masse der Soldaten. Ihre Panik sei so groß gewesen, dass sie nicht einmal halbwegs geordnet fliehen konnten. Sie fielen nicht im Kampf Mann gegen Mann, sondern wurden zuhauf von hinten niedergemetzelt: »Am Ufer des Tiber, wohin der ganze linke Flügel, nachdem er die Waffen weggeworfen hatte, floh, gab es große Verluste, und viele, die nicht schwimmen konnten oder die, von den Panzern und anderen Teilen der Rüstung beschwert, zu schwach waren, wurden von den Strudeln verschlungen.« Die meisten Überlebenden stürmten nach Rom zurück, wo sie sogar die Stadttore offen ließen und sofort auf die Burg des Kapitols liefen.

Diese in römischen Augen so törichte wie schmähliche Niederlage erlitten die Soldaten angeblich am 18. Juli des Jahres 387 vor Chr. Das Datum der Schlacht an der Allia ging als »schwarzer Tag von der Allia« in die römische Geschichte ein und wurde lange Zeit wie ein Staatstrauertag begangen. Doch danach sollte es noch schlimmer kommen!

Denn als die siegreichen Gallier nach ihrem Brauch die Rüstungen der Gefallenen eingesammelt und deren Waffen zu Bergen aufgehäuft hatten, marschierten sie nach Rom. Laut Livius gelangten sie kurz vor Sonnenuntergang vor die Stadt, deren Tore offen standen und deren Mauern unbesetzt waren. Doch Brennus wollte zuerst von Kundschaftern klären lassen, ob mit einem Hinterhalt der Römer zu rechnen sei.

Derweil erfüllten Angst und Sorge die Menschen Roms. Sie fühlten sich schutzlos den Barbarenhorden mit ihren wilden Kriegsgesängen ausgeliefert. In dieser hoffnungslosen Situation bewiesen die Führer der Stadt endlich einen kühlen Kopf: »Denn da nur eine kleine Schar übrig geblieben war und keine Aussicht bestand, die Stadt verteidigen zu können, beschloss man, die wehrfähigen Männer mit Frauen und Kindern und die Rüstigen |53|unter den Senatoren sollten sich auf die Burg und das Kapitol zurückziehen, man solle Waffen und Getreide dorthin schaffen und sie sollten dann von dem befestigten Platz aus Götter und Menschen und den römischen Namen verteidigen.« Dort oben sollte die Zukunft Roms über den schmählichen Tag hinaus gesichert werden. Ehemals führende Männer des Staates, die das Greisenalter erreicht hatten, wollten sich den Feinden mit Würde stellen. Auch die Masse des Volkes, die Plebejer, fanden auf der Burg keinen Schutz. Sie verließen in Scharen Rom und gaben ihre Heimat auf.

Am nächsten Tag betraten die Gallier die Stadt, ohne auf Widerstand zu stoßen. Sie gelangten zum Forum und erblickten die Tempel der ihnen fremden Götter. Allein die Burg zeigte Anzeichen von Verteidigung. Dagegen standen die Häuser der alten Konsuln offen: »Doch sie zauderten noch mehr, in diese Häuser einzudringen als in die verschlossenen; denn sie blickten nicht anders als voll Ehrfurcht auf die Männer, die in den Vorhallen ihrer Häuser saßen und die außer durch ihre Kleidung und ihre Erscheinung, die übermenschliche Würde ausstrahlte, auch durch die Hoheit, die aus ihren Mienen und dem Ernst ihres Antlitzes sprach, Göttern glichen. Als sie nun vor ihnen wie vor Götterbildern standen, soll Marcus Papirius, einer von ihnen, einem Gallier, der seinen langen Bart, wie ihn damals alle trugen, streichelte, mit seinem Elfenbeinstab auf den Kopf geschlagen und dadurch dessen Zorn erregt haben. Mit ihm nahm das Blutbad seinen Anfang, die Übrigen wurden auf ihren Stühlen erschlagen. Nach der Ermordung der führenden Männer wurde dann kein Mensch mehr geschont, die Häuser wurden geplündert und, nachdem alles herausgeholt war, in Brand gesetzt.«

Nachdem die Gallier die Stadt mehrere Tage geplündert hatten, griffen sie die Burg und das Kapitol an: »Beim ersten Tageslicht erscholl das Signal, und die ganze Menge stellte sich auf dem Forum auf. Dann erhoben sie ihr Kampfgeschrei, bildeten ein Schilddach und gingen vor. Ihnen gegenüber zeigten sich die Römer weder leichtfertig noch ängstlich. Sie verstärkten die Posten an allen Zugängen; wo sie den Feind anrücken sahen, stellten sie ihm die besten ihrer Männer entgegen und ließen ihn heraufkommen, weil sie glaubten, je weiter der Feind auf dem steilen Hang komme, desto leichter könne er den Abhang hinuntergeworfen werden. Etwa auf halber Höhe leisteten sie Widerstand, griffen hier von erhöhter Position aus an, die sie fast von selbst gegen den Feind trieb, und schlugen die Gallier mit schweren Verlusten, sodass nie mehr ein Teil oder sie alle eine solche Art des Kampfes versuchten.«

Schließlich entdeckten sie einen Felsen, über den sie die Römer auf der Burg überraschen konnten. Niemand hätte diese Schar in der Nacht bemerkt, hätten nicht die der Göttin Juno heiligen Gänse ihr Geschnatter ertönen lassen. So konnte auch dieser Überraschungsangriff zurückgeschlagen |54|werden. Die Gallier stellten sich auf eine längere Belagerung ein. Die Knappheit der Lebensmittel zwang jedoch Belagerte wie Belagerer zu einem Waffenstillstand, dem alsbald Verhandlungen folgten. Da sich die erhoffte Hilfe weit und breit nicht zeigte, erklärten sich die Römer zur Zahlung eines Lösegeldes bereit.

Die abschließenden Verhandlungen führten der Militärtribun Quintus Sulpicius und Brennus. Man einigte sich auf ein Lösegeld von 1 000 Pfund Gold. Voll Zorn fährt der Berichterstatter Livius fort: »Zu der an sich schon höchst schimpflichen Sache kam noch eine besondere Schmach hinzu: Die Gallier brachten falsche Gewichte heran, und als der Tribun sie zurückwies, legte der unverschämte Gallier noch sein Schwert zu den Gewichten, und man musste das für die Römer unerträgliche Wort hören: ›Wehe den Besiegten!‹« Dieses sprichwörtlich gewordene lateinische Vae victis gemahnte Rom neben dem Jahrestag der Allia-Schlacht stets an die Todfeindschaft mit den Galliern. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass ein anrückendes Entsatzheer die Barbaren besiegen und vertreiben konnte.

Die Kelten in Italien

Aber aus Italien konnte auch Rom die Masse der keltischen Einwanderer nicht mehr vertreiben. Sie haben im Norden der Apenninenhalbinsel bis heute ihre Spuren hinterlassen. Zu diesen zählen nicht nur eine Fülle archäologischer Fundstücke, sondern auch Ortsnamen, die auf gallische Gründungen zurückzuführen sind, etwa Mailand, Brescia, Lodi, Verona, Como, Bergamo und Trient. Bologna erinnert mit seinem ursprünglichen Namen Bononia an den Stamm der Boier, der später nach Niederlagen gegen die Römer abwanderte und seiner neuen Heimat in Böhmen ebenfalls den Namen gab. Die Adriastadt Senigallia überliefert den Stammesnamen der Senonen, die 387 vor Chr. Rom geplündert haben sollen.

Die Stadt am Tiber benötigte mehr als zwei Jahrhunderte, bis sie die gallischen Nachbarn unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Deren Kriegerscharen stellten immer wieder eine große Gefahr dar. Wenn sie nicht bei verschiedenen Auftraggebern wie den griechischen Tyrannen von Sizilien als Söldner dienten, schlossen sie sich Roms Feinden als Verbündete an. Dies geschah beim legendären Einfall des Karthagers Hannibal, der mit seinen Kriegselefanten die Alpen überquerte und den Römern 216 vor Chr. bei Cannae die schwerste Niederlage ihrer Geschichte zufügte. Doch seine gallischen Verbündeten konnten die Gunst der Stunde nicht nutzen und mussten letztendlich eine Niederlage hinnehmen. Aber selbst diese Ereignisse |55|stellten in den 200 Jahre währenden Kämpfen zwischen den Galliern und Römern in Italien nur eine Episode dar. Sie boten eine Fülle von Kriegen und Schlachten, von Zeiten des friedlichen Miteinanders und von blutigen Gemetzeln.

Zu den blutigsten Schlachten zählt die bei Telamon in Etrurien, bei der sich die Boier mit anderen Stämmen und den verwegenen Söldnerscharen der Gaisaten verbündeten. Gegen sie sollen die Römer ein Heer von 150 000 Mann aufgestellt haben.

Polybios überliefert Verlauf und Einzelheiten des Aufeinandertreffens im Jahr 225 vor Chr.: »Bekleidet mit Hosen und leichten Kriegsmänteln, traten die Insubrer und Boier zum Kampf an. Die Gaisaten aber, in ihrer Ruhmgier und Tollkühnheit, warfen diese Kleidung ab und stellten sich in der vordersten Reihe der Streitmacht auf, nackt und nur mit den Waffen angetan; sie meinten, so werde ihre Schlagkraft am größten sein, da sich sonst das dornige Gestrüpp auf Teilen des Schlachtfeldes in ihrer Kleidung verfilzen und sie am Gebrauch der Waffen hindern würde …

Einerseits wurden die Römer in ihrer Siegeszuversicht dadurch bestärkt, dass sie die Feinde in ihrer Mitte hatten, von allen Seiten eingeschlossen; andererseits erschreckten sie die prächtige Ausrüstung und der Schlachtlärm der keltischen Streitmacht. Denn zahllos war die Masse der Hornbläser und Trompeter. Da zugleich mit diesen das ganze Heer den Kriegsgesang anstimmte, entstand ein derart fürchterliches Getöse, dass es schien, als ob nicht nur die Trompeten und das Heer, sondern auch das Land ringsumher widerhalle und von sich aus Lärm hervorbringe. Furcht erregend waren auch das Aussehen und die Bewegung der unbekleidet in vorderster Reihe stehenden Männer; zeichneten sie sich doch durch jugendliche Vollkraft und Wohlgestalt aus. Alle diejenigen, welche das erste Treffen bildeten, waren mit goldenen Halsketten und Armreifen geschmückt.

Als die Römer dies sahen, erschraken sie; andererseits aber ließen sie sich von der Hoffnung auf die reiche Beute hinreißen und waren nun doppelt auf den Kampf versessen. Sobald die leicht Bewaffneten, wie üblich, aus den römischen Heeren hervorstürmten und einen dichten Hagel von wirksamen Speeren entsandten, gewährten die Mäntel und Hosen den weiter hinten stehenden Kelten guten Schutz; dagegen gerieten die in vorderster Reihe stehenden unbekleideten Männer, über die der Angriff unerwartet hereinbrach, in eine schwierige und hilflose Lage. Denn da der gallische Schild den Mann nicht decken kann, drangen bei der Nacktheit und Größe der Körper die Wurfgeschosse umso ungehinderter in sie ein. Da sie sich der Speerwerfer wegen der Entfernung und der Menge der herniedergehenden Geschosse nicht erwehren konnten, sondern sich in auswegloser Not und Bedrängnis befanden, stürzte sich schließlich ein Teil von ihnen in sinnlosem Draufgängertum blindlings auf die Feinde und lieferte sich |56|selbst freiwillig dem Tod aus, während die anderen sich schrittweise auf die Verbündeten zurückzogen, offen ihre Angst zeigten und die hinteren Reihen in Verwirrung brachten. So wurde der Kampfgeist der Gaisaten von den leicht Bewaffneten gebrochen … Von den Kelten fielen insgesamt an die 40 000 Männer, und nicht weniger als 10 000 gerieten in Gefangenschaft, darunter auch Konkolitanos, einer der Könige. Der andere, Aneroëstos, floh mit wenigen Begleitern irgendwohin und legte zusammen mit seinen Getreuen Hand an sich.«