9

General Januar und General Februar

Der Winter brach in der zweiten Novemberwoche herein. Drei Tage und Nächte lang peitschten eiskalter Wind und Regen über die Anhöhen oberhalb von Sewastopol und fegten die Zelte der britischen und französischen Soldaten weg, die, durchnässt und zitternd, im Schlamm kauerten und sich nur mit ihren Decken und Mänteln schützen konnten. Dann, in den frühen Morgenstunden des 14. November, traf ein Orkan auf die Küsten der Krim. Zelte flogen wie Papierblätter durch die Gegend, Kisten, Fässer, Truhen und Wagen wurden umgestürzt, Zeltstangen, Decken, Hüte und Mäntel, Stühle und Tische wirbelten herum, verängstigte Pferde rissen sich los und preschten in Panik durch die Lager, Bäume wurden entwurzelt, Fenster zertrümmert, und Soldaten rannten in alle Richtungen, um ihre Habe und ihre Kleidung zu erhaschen, oder sie suchten verzweifelt nach einem Unterschlupf in dachlosen Scheunen und Ställen, hinter den Redouten oder in Erdlöchern. »Ein ganz und gar lächerliches Bild: Die Zelte waren eingestürzt, und man entdeckte den einen oder anderen im Bett, manche, wie mich, in … Hemdsärmeln … Alle waren klatschnass und brüllten nach ihren Burschen«, schrieb Charles Cocks von den Coldstream Guards seinem Bruder am 17. November. »Der Wind war entsetzlich, und wir konnten unsere Zelte nur dadurch davon abhalten, nach Sewastopol zu fliegen, dass wir uns mit ausgestreckten Gliedmaßen auf sie legten.«1

Den ganzen Morgen hindurch tobte der Sturm. Erst um 14 Uhr legte sich der Wind, so dass die Männer aus ihren Verstecken hervorkommen und ihre verstreuten Habseligkeiten einsammeln konnten: feuchte und schmutzige Kleidungsstücke und Decken, kaputte Möbelteile, Kochgeschirr und andere auf dem Boden liegende zerbrochene Objekte. Gegen Abend sank die Temperatur, und der Regen ging in dichten Schneefall über. Die Männer, deren Finger in der Kälte ganz klamm waren, versuchten, ihre Zelte erneut aufzuschlagen, oder verbrachten die Nacht in Scheunen und Schuppen, wo sie sich, vergeblich nach Wärme suchend, an den Wänden zusammendrängten.

Die Verwüstung auf den Hügeln war nichts im Vergleich zu der Situation im Hafen und auf dem offenen Meer. Fanny Duberly, die sich an Bord der Star of the South aufhielt, betrachtete den vor Schaum brodelnden Hafen und die wild schaukelnden Schiffe. »Die Gischt, die viele hundert Fuß über die Klippen spritzte, fiel wie starker Regen in den Hafen. Schiffe wurden zermalmt, trieben gegeneinander, zerbrachen und mahlten einander in Stücke.« Zu diesen Schiffen gehörte die Retribution, auf der sich der Herzog von Cambridge nach der Schlacht von Inkerman, die ihn in besonderen Schrecken versetzt hatte, zu erholen versuchte. »Es war ein fürchterlicher Sturm«, schrieb er am folgenden Tag an Raglan, »und wir erlebten 24 Stunden, die nicht grässlicher hätten sein können.«

Er trug zwei Anker & unser Ruder davon; [wir] mussten all unsere Oberdeckgeschütze über Bord werfen und uns 200 Meter von den Felsen auf einen einzigen Anker verlassen, der durch ein gnädiges Schicksal standhielt … Ich bin gesundheitlich völlig ausgelaugt und zerrüttet … weshalb ich hoffe, dass Sie keine Einwände haben, wenn ich für kurze Zeit nach Konstantinopel reise. Gibson [sein Arzt] ist nämlich der Meinung, dass ich mich, wenn ich in diesem erbärmlichen Wetter ins Lager zurückkehrte, sogleich wieder ins Bett legen müsste.2

Noch schlimmer war die Lage außerhalb des Hafens, wo man die meisten Versorgungsschiffe für den Fall eines neuen Angriffs der Russen auf Balaklawa vertäut hatte. Über zwanzig britische Schiffe wurden an den Felsen zerschmettert; dazu gingen mehrere Hundert Männer sowie wertvolle Wintervorräte verloren. Der schwerste Rückschlag war die Versenkung des Dampfers Prince, der mit 144 Mann seiner 150-köpfigen Besatzung und 40 000 Winteruniformen unterging, dicht gefolgt von der Zerstörung der Resolute und ihrer Fracht von 10 Millionen Minié-Kugeln. Bei Kamiesch verlor die französische Kriegsflotte das Schlachtschiff Henri Quatre und den Dampfer Pluton, und die Handelsmarine büßte zwei ihrer Schiffe mit der gesamten Mannschaft und allen Vorräten ein. Kästen mit französischen Lebensmitteln wurden hinter den russischen Linien in der Quarantäne-Bucht und sogar noch weiter nördlich bei Jewpatorija angeschwemmt. Iwan Kondratow, ein Infanterist aus dem Kuban, teilte seiner Familie am 23. November aus einem Lager am Fluss Belbek mit:

Der Sturm war so stark, dass mächtige Eichen zerbrochen wurden. Viele Schiffe des Feindes sanken. Drei Dampfer gingen bei Saki unter. Schirows Kosakenregiment rettete 50 ertrinkende Türken aus einem gesunkenen Frachtschiff. Sie sind der Meinung, dass mehr als 30 Boote an der Küste der Krim zerstört wurden. Deshalb essen wir englisches Corned Beef und trinken Rum und ausländische Weine.3

Die Franzosen erholten sich nach ein paar Tagen von dem Sturm, doch die Briten brauchten viel länger. Etliche der Probleme, auf die sie in den Wintermonaten stießen – Mangel an Lebensmitteln, Unterständen und Sanitätsartikeln –, waren eine direkte Folge des Orkans sowie der Fehler des Nachschubsystems. Der Anbruch des Winters hatte den Krieg zu einer Prüfung administrativer Leistungsfähigkeit werden lassen – einer Prüfung, welche die Franzosen nur mit Mühe bestanden und an der die Briten jämmerlich scheiterten.

In Erwartung eines raschen Sieges hatten die alliierten Befehlshaber keine Pläne dafür gemacht, die Soldaten einen Winter auf den Hügeln über Sewastopol verbringen zu lassen. Sie wussten nicht einmal genau, wie kalt es werden würde. Die Briten waren besonders nachlässig, denn sie hatten ihre Männer nicht mit winterfester Kleidung ausgestattet, sondern sie in ihren Paradeuniformen zur Krim geschickt. Sogar Mäntel trafen erst später ein, nachdem der Dampfer Prince mit der ersten Ladung Winteruniformen gesunken war. Die Franzosen waren besser vorbereitet und versorgten ihre Soldaten mit Schaffellen und dann sogar mit pelzgefütterten Kapuzenmänteln, später als criméennes bekannt, die zunächst nur von Offizieren getragen wurden. Auch ließen sie die Männer beliebig viele Kleidungsstücke anziehen, denn der sonderbare britische Militärfetisch für die äußere Erscheinung des »Gentleman« war ihnen völlig fremd. Im Verlauf des Winters wurden die französischen Uniformen so buntscheckig, dass die Soldaten kaum noch wie eine reguläre Armee aussahen. Dafür froren sie viel weniger als ihre britischen Kameraden. »Sei unbesorgt«, schrieb Frédéric Japy vom 3. Zuavenregiment an seine ängstliche Mutter in Beaucourt,

dies ist meine Kleidung, von der Haut angefangen: ein Flanellunterhemd (gilet), ein Hemd, eine Wollweste, eine Uniformjacke, ein Übermantel (caban); an meinen Füßen Stiefel sowie, wenn ich nicht im Dienst bin, Lederschuhe und Gamaschen – es gibt also keinen Grund zur Klage. Ich besitze zwei Jacken, eine leichte von den Zuaven und eine monumentale, die ich in Konstantinopel gegen die Kälte gekauft habe; sie wiegt kaum weniger als 50 Kilogramm, und ich schlafe darin, wenn ich im Schützengraben Dienst tue. Wird sie durchnässt, gibt es keine Möglichkeit, sie zu tragen oder in ihr zu marschieren. Sollte es mir möglich sein, werde ich sie als Kuriosität nach Frankreich mitnehmen.

Louis Noir erläuterte, wie sich die Zuaven kleideten, um die Kälte zu überleben:

Unsere Bataillone – insbesondere diejenigen, die aus Afrika kamen – überlebten die eisigen Temperaturen auf bewundernswerte Art. Wir waren gut eingekleidet. Gewöhnlich trugen wir über unserer Uniform entweder einen großen Mantel mit Kapuze, manchmal eine criméenne oder ein Schaffell in Form einer Jacke; die Beine waren durch lange, pelzbesetzte Gamaschen geschützt; und jedem Soldaten hatte man eine warme Schaffellmütze ausgehändigt. Aber es gab keine Standarduniform, sondern jeder kleidete sich nach seinem eigenen Stil. Der eine wie ein Beduine, der andere wie ein Kutscher und der dritte wie ein Priester; andere bevorzugten den griechischen Stil; und manche Stoiker fügten der Uniform überhaupt nichts hinzu. Es gab alle möglichen Pantoffeln und Stiefel – aus Leder, aus Gummi, mit Holzsohlen und so weiter. Die Kopfbekleidung war völlig der Fantasie des Einzelnen überlassen …

Die Briten in ihren Sommeruniformen beneideten die Franzosen um deren warme Schaffelle und criméennes. »Das ist unzweifelhaft die richtige Kleidung für hier draußen«, bestätigte der Militärarzt George Lawson in einem Brief an seine Angehörigen:

Ich wünschte, unsere Männer hätten etwas Ähnliches … Viele von ihnen haben kaum noch Schuhe und Hemden, ihre Mäntel sind verschlissen und überall eingerissen, da die Soldaten nicht nur tagsüber in ihnen leben, sondern auch nachts in ihnen schlafen mussten, denn sie konnten sich nur in die feuchten Decken hüllen, die sie gerade aus den Schützengräben mitgebracht hatten.4

Die alliierten Befehlshaber hatten auch den Unterkünften der Soldaten kaum einen Gedanken gewidmet. Die mitgebrachten Zelte waren am Boden nicht isoliert und boten kaum Schutz vor dem Wetter. Viele waren durch den Sturm irreparabel beschädigt worden – wenigstens die Hälfte derjenigen, die Hauptmann Tompkinsons Regiment von der Leichten Brigade benutzte. Er beschwerte sich darüber, dass die Zelte unbewohnbar seien: »Sie lassen so viel Wasser ein, dass der Boden unter ihnen bei schwerem Regen überflutet ist und die Männer die ganze Nacht hindurch an der Zeltstange stehen müssen.« Bei einer Inspektion des Lagers in Kadikoi fand Lord Lucan eine große Zahl untauglicher Zelte vor. Sie waren »verrottet, zerfetzt und boten den Männern keinen Schutz«; diese seien »fast erfroren« und litten schrecklich unter Durchfall.5

Krimwinter, Krimsommer von Henry Hope Crealock, einem Hauptmann des 90. Leichten Infanterieregiments. Der Untertitel lautet: »Der britische Soldat, wie er sich mitten im Krimwinter kleidete – als wären es 20 Grad in der Sonne!!! Der britische Soldat, wie er sich mitten im Krimsommer kleidete – als wären es 40 Grad im Schatten!!!«

Die britischen Offiziere waren viel besser untergebracht als ihre Männer. Die meisten befahlen ihren Dienern, zur Isolierung im Innern des Zeltes einen Holzfußboden zu verlegen oder ein Loch zu graben und es mit Steinen auszukleiden. Manche ließen sich einen Unterstand mit Steinwänden und einem Reisigdach bauen. Am 22. November teilte Hauptmann William Radcliffe vom 20. Regiment seinen Eltern mit:

Meine Hütte macht stetige Fortschritte. Ich hoffe, bis Ende der Woche »unter der Erde« zu sein. Als Erstes musste eine Grube ausgehoben werden: 96 cm tief, 240 cm breit und 390 cm lang. Ein aufrechter Pfahl wird dann an beiden Enden in der Mitte aufgestellt & ein Querstück über ihnen angebracht & mit Seilen, Nägeln oder allem, was sonst erhältlich ist, gesichert; Stangen oder sonstiges Holz, das man sich erbetteln oder stehlen kann, werden dann von der Erde bis zum Querstück platziert & genauso gesichert; die Giebelseiten werden mit Steinen, Lehm und Erde gefüllt, & dies bildet das Dach … Die Wände sind die Seiten der Grube, & wir ziehen das Dach so hoch ein, dass sich ein Mann darunter aufrichten kann. Nun folgt die Abdeckung des Daches, im Allgemeinen durch die Verflechtung von Reisig zwischen den Stangen, wonach Schlamm & Erde darübergeworfen wird. Aber ich plane, diese Methode zu verbessern, & decke meines nach und nach mit den Fellen von Pferden und Ochsen (die Ersteren sterben in großer Zahl) & hoffe, es dadurch ganz gewiss wasserfest zu machen. Dies dauert länger, denn die Felle müssen »irgendwie« gegerbt werden. [Leutnant] McNeil und ich teilen uns die Hütte, und ich habe sie bereits »Hide Abbey« getauft. Er stellt nun den Kamin her, ein Loch an einer Seite der Wand, & der Schornstein besteht aus Blechtöpfen & Lehm. Oh, wie ich mich darauf freue, davor zu sitzen.

Britische Offiziere der oberen Gesellschaft genossen Privilegien, die angesichts des Leides gemeiner Soldaten empörend erschienen. Lord Cardigan (der Gesundheitsprobleme hatte) schlief an Bord seiner Privatjacht, labte sich an französischer Kochkunst und empfing einen Besucherstrom aus Großbritannien. Manche Offiziere durften den Winter in Konstantinopel verbringen oder sich auf eigene Kosten eine Unterkunft in einer Siedlung suchen. »Was den Komfort angeht«, schrieb Leutnant Charles Gordon seiner Frau, »versichere ich Dir, meine Liebe, dass ich mich in England nicht wohler fühlen könnte.« Graf Vitzthum von Eckstädt, der sächsische Gesandte in London, notierte später, dass »mehrere englische Offiziere, die jenen strengen Winter durchmachten, mir seitdem mit einem Lächeln mitgeteilt haben, dass sie von den Qualen [des Heeres] erst aus den Zeitungen erfuhren«.6

Der Komfort, der hohen britischen Offizieren gestattet wurde, stand in krassem Gegensatz zu den Umständen französischer Offiziere, die viel näher bei ihren Männern wohnten. In einem Brief vom 20. November an seine Familie schilderte Hauptmann Herbé die Folgen des Orkans für seine Lebensbedingungen:

Soldaten und Offiziere sind alle gemeinsam in einem kleinen Zelt untergebracht; diese Vorrichtung, ausgezeichnet bei schönem Wetter und auf dem Marsch, ist bei längerem Regen und ausgedehnter Kälte äußerst unbequem. Der zerstampfte Boden wird zu einer Schlammmasse, die sich überall ausbreitet und alle zwingt, in den Gräben und im Lager herumzuwaten. Wir sind völlig durchnässt … In diesen Zelten schlafen die Soldaten in Gruppen von sechs Mann nebeneinander; jeder hat nur eine Decke, weshalb sie drei unter sich auf dem schlammigen Untergrund ausbreiten und die anderen drei über sich ziehen; ihre gefüllten Rucksäcke dienen als Kissen.7

In der Regel hatten die Franzosen bessere Quartiere. Ihre Zelte waren nicht nur geräumiger, sondern meistens auch durch Holzpalisaden oder von den Männern errichtete Schneewälle vor dem Wind geschützt. Die Franzosen bauten verschiedene Arten improvisierter Unterkünfte: große Hütten, von den Soldaten als »Maulwurfshügel« (taupinères) bezeichnet, die einen Meter tief in den Boden gegraben wurden, einen mit Steinen ausgekleideten Fußboden besaßen und deren Wände und Dach aus geflochtenen Zweigen bestanden; »Zeltunterstände« (tentes-abris), aus dem Stoff von Rucksäcken zusammengenäht und an in der Erde verankerten Stöcken befestigt; und kegelförmige Zelte (tentes-coniques), die 16 Männer aufnehmen konnten, hergestellt aus zusammengelegten und an einem Mittelpfahl befestigten Segeltüchern. In all diesen Unterkünften gab es Öfen zum Kochen und zum Heizen. »Unsere Soldaten verstanden es, Öfen zu bauen, welche die Bewunderung und den Neid unserer englischen Verbündeten hervorriefen«, erinnerte sich Noir.

Das Hauptstück dieser Öfen wurde manchmal aus Lehm und manchmal aus großen Bombenfragmenten gefertigt, die man zu einer Kammer zementierte. Die Schornsteine wurden aus Metallkästen oder übereinander zusammengefügten Altmetallstücken konstruiert. Dank dieser Öfen konnten sich unsere Soldaten aufwärmen, wenn sie halb erfroren aus den Schützengräben oder vom Wachtdienst zurückkehrten; sie konnten ihre Kleidung trocknen und gut schlafen, ohne von dem schrecklichen Nachtfieber geweckt zu werden, das die armen Engländer quälte. Unsere Soldaten verbrannten so viel Holz, dass der große Wald von Inkerman innerhalb von Monaten gänzlich verschwand; kein Baum, kein Strauch blieb übrig. Beim Anblick unserer Öfen beschwerten sich die Engländer darüber, dass wir die Bäume fällten … Aber sie selbst nutzten diese Mittel nicht. Keiner der englischen Soldaten wollte einen Ofen für sich bauen, und sie waren noch weniger geneigt, Feuerholz zu hacken. Sie erwarteten, alles von ihrer Verwaltung zu erhalten, ohne die sie hilflos waren.8

Noirs Geringschätzung der Engländer war unter den Franzosen verbreitet, die den Standpunkt vertraten, dass ihren Verbündeten die Fähigkeit fehlte, sich den Bedingungen im Feld anzupassen. »Ach! Diese Engländer sind Männer von unzweifelhaftem Mut, aber sie wissen nur, wie sie sich selbst am besten umbringen«, schrieb Herbé am 24. November an seine Familie.

Seit dem Beginn der Belagerung haben sie große Zelte, aber sie begreifen immer noch nicht, wie man sie aufschlägt. Sie haben nicht einmal gelernt, einen kleinen Graben um die Zelte anzulegen, damit Regen und Wind nicht eindringen! Sie ernähren sich schlecht, obwohl sie zwei- oder dreimal so große Rationen wie unsere Soldaten erhalten und viel mehr ausgeben als wir. Sie haben keine Ausdauer und werden nicht mit Missgeschick und Entbehrungen fertig.

Sogar die Engländer selbst mussten zugeben, dass die Franzosen besser organisiert waren als sie. »Oh, wie die Franzosen uns in jeder Hinsicht überlegen sind!«, notierte Fanny Duberly am 27. November. »Wo sind unsere Hütten? Wo sind unsere Ställe? Sämtlich in Konstantinopel. Die Franzosen bauen Hütten in alle Richtungen, während wir im Schlamm liegen und Pferde wie Männer an einer Unterkühlung sterben, die so leicht zu vermeiden wäre. Nichts ändert sich – überall ist die gleiche heillose Nachlässigkeit und Misswirtschaft zu finden.«9

Anders als die Franzosen schienen die Briten nicht in der Lage zu sein, ein System zum Sammeln von Feuerholz zu organisieren. Den Männern wurde eine Holzkohleration für ihre Feuer zugewiesen, doch wegen des Futtermangels für die Zugtiere erwies es sich als schwierig, die Holzkohle von Balaklawa auf die Hügel zu transportieren. Deshalb mussten die Soldaten auf ihre Ration verzichten, während die Offiziere ihre Burschen natürlich mit ihren eigenen Pferden hinunterschicken konnten, um die Kohle für sie abzuholen. Die Männer litten im Dezember und Januar schrecklich unter der Kälte, und Tausende von Erfrierungen wurden gemeldet, besonders unter den neuen Rekruten, die sich noch nicht akklimatisiert hatten. Cholera und andere Krankheiten forderten ebenfalls ihren Tribut von den geschwächten Soldaten. »Ich fand trauriges Elend unter den Männern vor; sie haben fast keinen Brennstoff, denn sogar die Wurzeln des Gestrüpps sind beinahe verbraucht«, schrieb Oberstleutnant Sterling von der Hochlandbrigade:

Sie haben Anspruch auf Holzkohlerationen, doch ihnen fehlen Transportmittel, und ihre Zahl hat sich [durch Krankheit] so verringert, dass sie nicht genug Männer entbehren können, um die Kohle sechs oder sieben Meilen aus Balaklawa herbeizuholen. Die Folge ist, dass sie ihre Strümpfe und Schuhe nicht trocknen können; sie kommen mit erfrorenen Zehen, geschwollenen Füßen, Frostbeulen etc. aus den Gräben zurück; ihre Schuhe frieren ein und können nicht mehr angezogen werden. Diejenigen, die trotz des Elends weiterhin ihre Pflicht tun, gehen vorzugsweise ohne Schuhe in die Gräben oder schneiden die Hacken ab, um sie anziehen zu können … Wenn sich dies fortsetzt, müssen die Gräben aufgegeben werden … Ich habe von Männern gehört, die auf den Knien vor Schmerz weinten.10

Verglichen mit den Franzosen, versagten die Briten vor allem hinsichtlich der Lebensmittelversorgung. »Es schmerzt mich, Franzosen und Engländer nebeneinander in diesem Lager ansehen zu müssen«, schrieb General Simpson an Lord Panmure. »Die Equipage unserer Verbündeten ist wunderbar. Ich sehe stetige Reihen von gut ausgestatteten Karren und Wagen … die Material, Vorräte etc. liefern … Alles, was eine Armee besitzen sollte, ist bei den Franzosen voll funktionsfähig – sogar das tägliche Backen ihres Brotes – und befindet sich unter militärischer Kontrolle und Disziplin.« Jedes französische Regiment hatte ein für die Grundbedürfnisse der Soldaten verantwortliches Personal: für die Lebensmittelversorgung und -zubereitung, die Behandlung der Verwundeten und so weiter. Ein Bäcker und mehrere Köche waren in jedem Regiment vorhanden, dazu vivandières und cantinières, das heißt Marketenderinnen, die eine modifizierte Regimentsuniform trugen und Nahrung und Getränke aus ihren mobilen Feldkantinen verkauften. Das Essen wurde gemeinschaftlich in den Regimentsküchen zubereitet, während im britischen Lager jeder Soldat seine individuelle Ration erhielt und sie selbst kochen musste. Dieser Unterschied macht deutlich, weshalb die Franzosen, verglichen mit den Briten, in der Lage waren, bei überraschend guter Gesundheit zu bleiben, obwohl sie nur die Hälfte der Rationen und ein Drittel der Fleischzuteilung ihrer Verbündeten erhielten. Erst im Dezember ging die britische Armee zum französischen System der massenhaften Essenszubereitung in Kantinen über, woraufhin sich ihre Lebensumstände sofort verbesserten.11

Eine cantinière in Zuaven-Uniform, 1855

»C’est la soupe qui fait le soldat«, sagte Napoleon einmal. Suppe war das wichtigste Nahrungsmittel in den französischen Kantinen auf der Krim. Sogar mitten im Winter, als der Nachschub an Frischkost am kümmerlichsten war, konnten sich die Franzosen auf die fast ununterbrochene Lieferung von Trockennahrung verlassen: von Gemüse in Form von kleinen, harten Blöcken, denen man nur heißes Wasser hinzufügen musste, um, zusammen mit frischem oder konserviertem Fleisch, eine nahrhafte Suppe herzustellen; von Weizengebäck, das sich monatelang hielt und kalorienreicher war als gewöhnliches Brot, weil es weniger Wasser und mehr Fett enthielt; und von reichlichen Vorräten an Kaffeebohnen, ohne die ein französischer Soldat nicht leben konnte. »Kaffee, heiß oder kalt, war mein einziges Getränk«, entsann sich Charles Mismer, ein junger Dragoner. »Von seinen anderen Tugenden abgesehen, stimuliert Kaffee die Nerven und stärkt den Charakter – es ist der beste Schutz gegen Krankheit.« An vielen Tagen ernährten sich die Franzosen »von einer Art Suppe aus Kaffee und zerkleinertem Zwieback«, schrieb Mismer, wenngleich die Rationen »normalerweise aus Pökelfleisch, Schmalz und Reis, hin und wieder aus Frischfleisch, dazu Wein, Zucker und Kaffee bestanden; nur Brot fehlte manchmal, doch stattdessen gab es steinharte Zwiebäcke, die man mit einer Axt zermalmen oder zerschneiden musste«.12

All diese Lebensmittel waren jederzeit verfügbar, da die Franzosen ein effizientes Nachschubsystem mit gut organisierten Wagenzügen und Pflasterstraßen zwischen Kamiesch und den Belagerungslinien eingerichtet hatten. Der Hafen von Kamiesch war viel besser für das Ausladen von Vorräten geeignet als Balaklawa. Sehr bald gab es große Lagerhäuser, Schlachthöfe, Privatläden und Marktstände an der breiten, hufeisenförmigen Bucht, wo 300 Schiffe ihre Waren aus allen Teilen der Welt anliefern konnten. Dort fanden sich Bars und Bordelle, Hotels und Restaurants, darunter eines, in dem Soldaten einen Festpreis für eine dreitägige Orgie mit Speisen, Wein und Frauen (allesamt aus Frankreich) zahlten. »Ich bin nach Kamiesch gefahren«, ließ Herbé seine Familie wissen. »Es ist zu einer richtigen Stadt geworden.«

Man findet hier, was man will; ich entdeckte sogar zwei Modegeschäfte, die Parfüms und Hüte aus Paris anboten – für die cantinières! Balaklawa habe ich ebenfalls besucht – was für ein kläglicher Vergleich! Die in dem kleinen Hafen aufgebauten Buden sind voll von Verkaufsartikeln, aber alles ist ungeordnet aufgestapelt, ohne jede Übersicht oder jeden Reiz für den Käufer. Es erstaunt mich, dass die Engländer Balaklawa statt Kamiesch zu ihrer Nachschubbasis gemacht haben.13

Balaklawa war ein überfüllter und chaotischer Hafen, in dem das Entladen von Regierungsgütern mit den Geschäften von Privathändlern fast jeder Nationalität aus dem Schwarzmeergebiet konkurrierte. Man stieß auf Griechen, Türken, Juden, Krimtataren, Rumänen, Armenier, Bulgaren und sogar einige Russen, die in dem Ort hatten bleiben dürfen. »Wenn jemand in Zukunft wünschen sollte, ein ›Modell von Balaklawa‹ in England zu errichten«, schrieb Fanny Duberly im Dezember, »werde ich ihm die erforderlichen Ingredienzen mitteilen.«

Man nehme ein Dorf aus verfallenen Häusern und Hütten, so schmutzig, wie man es sich nur vorstellen kann; man lasse den Regen in sie hineinströmen, bis das Ganze ein knöcheltiefer Sumpf aus Dreck ist; man besorge sich durchschnittlich 1000 an der Pest erkrankte Türken und stopfe sie wahllos in die Häuser. Man töte ungefähr 100 pro Tag und bestatte sie so, dass sie kaum mit Erde bedeckt sind, damit sie in aller Ruhe verwesen können – und man achte darauf, für Nachschub zu sorgen. Auf einen Teil des Strandes treibe man sämtliche erschöpften Ponys, sterbenden Ochsen und ausgelaugten Kamele und lasse sie verhungern. Das ist gewöhnlich nach etwa drei Tagen der Fall, wonach sie bald zu verfaulen beginnen und entsprechend riechen. Man sammle aus dem Wasser des Hafens sämtliche Abfälle der Tiere, die für die Besatzungen von über 100 Schiffen geschlachtet wurden, vom Konsum der Ortsbewohner gar nicht zu reden – diese Abfälle, zusammen mit der einen oder anderen dahintreibenden menschlichen Leiche, ganz oder zerstückelt, und mit dem Treibholz der Wracks bedecken das Wasser fast völlig –, und schmore alles in einem engen Hafen. Dann hat man eine passable Nachahmung des wahren Wesens von Balaklawa.14

Mit Balaklawa begannen die britischen Probleme erst. Vorräte konnten erst dann aus dem Hafen entfernt werden, wenn die Angestellten des Nachschubamts sie durch ein kompliziertes System von Formularen und Genehmigungen, sämtlich in dreifacher Ausfertigung, freigaben. Kisten mit Lebensmitteln und Heuballen lagen wochenlang am Kai herum und verfaulten schließlich, bevor sie von unfähigen Bürokraten identifiziert und zum Weitertransport zugelassen wurden.* Da die Briten versäumt hatten, eine brauchbare Straße von Balaklawa zu ihren Lagern auf den Anhöhen über Sewastopol zu bauen, mussten jede Kiste mit Kugeln, jede Decke und jeder Zwieback mit Pferden oder Maultieren 10 oder 11 Kilometer einen steilen, matschigen Pfad hinaufbefördert werden. Im Dezember und Januar schleppten die Männer Lasten von jeweils 35 Pfund auf die Hügel, da es kein Futter für die Tiere mehr gab, die rasch eingingen.

Es war nicht nur eine Frage schlechter Organisation. Die britischen Soldaten verstanden es nicht, Nahrung zu beschaffen und für sich selbst zu sorgen. Da sie hauptsächlich unter den landlosen und städtischen Armen rekrutiert wurden, verfügten sie nicht über die bäuerlichen Kenntnisse und den Einfallsreichtum der französischen Soldaten, die Tiere jagen, in Flüssen und im Meer fischen und fast alles zu Essbarem machen konnten. »Es ist zur Gewohnheit des britischen Soldaten geworden«, schloss Louis Noir, »dass ihm jede Mahlzeit, wo immer er auch Krieg führt, aufgetischt werden sollte. Mit dem Starrsinn, der die Grundlage ihres Charakters ist, würden die Engländer lieber verhungern, als irgendeine ihrer Gepflogenheiten ändern.« In ihrer Hilflosigkeit waren die Briten darauf angewiesen, dass ihre Regimentsfrauen Lebensmittel besorgten und zubereiteten, Wäsche wuschen und alle möglichen anderen Hausarbeiten erledigten, welche die Franzosen selbst übernahmen – was die relativ hohe Zahl von Frauen in der britischen Armee erklärt (die Franzosen hatten keine Armeefrauen, sondern nur cantinières). Marianne Young vom 28. Infanterieregiment klagte darüber, dass der englische Soldat »trotz seiner Rationen halb verhungert [war], weil er sie nicht mit Hilfe von drei Steinen und einem Blechtopf zu genießbaren Speisen machen konnte«, wohingegen es »praktisch nichts gab, was die Franzosen ablehnten, wenn es sich zu Nahrung machen ließ«. Sie fingen Frösche und Schildkröten, die »sie nach ihrem eigenen Geschmack zubereiteten«, gruben Schildkröteneier aus und betrachteten Ratten als Delikatesse. Der Arzt George Lawson sah, wie ein Soldat einem noch lebenden Frosch die Schenkel abschnitt, und machte ihm seine Grausamkeit zum Vorwurf, doch der Franzose »lächelte gelassen – vermutlich über meine Ignoranz –, klopfte sich auf den Bauch und sagte, sie seien für die Cuisine«.15

Dagegen ernährten die Briten sich schlecht, obwohl sie anfangs reichlich Fleisch und Rum besaßen. »Liebe Frau«, schrieb Charles Branton, ein Kanonier im 12. Bataillon der Royal Artillery und halber Analphabet, am 21. Oktober, »wir haben viele Leben wegen Corora verlorn sie sterben wie kranke Schaffe aber wir haben eine Mänge zu essen und zu trinken. Wir krigen 2 Gill Rum am Tag viel Pöckelfleisch und ein Fund und ½ Ziebak und ich kann dir versichern das es ein Geschenk Gotes wäre wenn wir 4 Gill Rum häten.« Während der Herbst in den Winter überging, wurde es schwierig, das Versorgungssystem auf dem Schlammpfad von Balaklawa zum britischen Lager aufrechtzuerhalten, und die Rationen verringerten sich stetig. Von Mitte Dezember an gab es weder Obst noch Gemüse in irgendeiner Form – nur hin und wieder Zitronen- oder Limonensaft, den die Männer ihrem Tee und Rum hinzufügten, um Skorbut zu verhindern –, wenngleich Offiziere mit privaten Mitteln in den Läden von Balaklawa und Kadikoi Käse und Schinken, Schokolade und Zigarren, Wein, Champagner, ja fast alles kaufen konnten, sogar Geschenkkörbe von Fortnum & Mason. Tausende von Soldaten erkrankten und starben, beispielsweise an der Cholera, die sich mit neuer Wucht zurückmeldete. Im Januar verfügte die britische Armee nur noch über 11 000 kampffähige Männer, weniger als die Hälfte derjenigen, die zwei Monate zuvor unter Waffen gestanden hatten. Der Gemeine John Pine von der Schützenbrigade litt seit mehreren Wochen unter Skorbut, Ruhr und Durchfall, als er seinem Vater am 8. Januar schrieb:

Wir leben im Feld zumeist von Zwieback- und Salzrationen, hin und wieder erhalten wir frisches Rindfleisch, und ein- oder zweimal gab es Hammelfleisch, aber es ist so erbärmlich, dass man es keinem englischen Hund vorwerfen würde. Da es jedoch das Beste ist, was man hier draußen bekommt, müssen wir Gott dafür dankbar sein. Miriam [seine Schwester] teilt mir mit, dass eine Menge deutsche Würste für die Soldaten geliefert werden sollen. Ich wünschte, man würde sich beeilen und sie bald schicken, denn ich glaube wirklich, dass ich zurzeit zwei Pfund davon schaffen könnte … In den letzten fünf oder sechs Wochen hungere ich buchstäblich … Wenn Du, mein lieber Vater, mir in einem Brief ein paar Anti-Skorbut-Pülverchen schicken könntest, wäre ich Dir sehr verpflichtet, denn ich werde schwer von Skorbut geplagt, und ich werde Dir die Kosten später erstatten, falls es Gott gefällt, mich zu verschonen.

Pines Zustand verschlechterte sich, und man transportierte ihn ins Lazarett von Kulali bei Konstantinopel, wo er innerhalb eines Monats starb. Infolge der chaotischen Administration gab es keine Unterlagen über seinen Tod, und seine Familie erfuhr erst ein Jahr später von einem seiner Kameraden, was geschehen war.16

Es dauerte nicht lange, bis die britischen Soldaten vollständig demoralisiert waren und anfingen, die Militärbehörden zu kritisieren. »Wir hier draußen hoffen sehr, dass man bald den Frieden verkündet«, schrieb Oberstleutnant Mundy vom 33. Regiment seiner Mutter am 4. Februar. »Es ist schön und gut, wenn die Leute zu Hause von den Kriegsbedingungen und dergleichen reden, aber jeder von uns hier hat genug von den Härten und davon, zusehen zu müssen, wie unsere Männer zu Tausenden durch reine Nachlässigkeit sterben.« Der Gemeine Thomas Hagger, der Ende November mit den Verstärkungen des 23. Regiments eintraf, informierte seine Angehörigen:

Leider muss ich sagen dass die Männer die vor mir hier gewesen sind schon seit zwei Monaten kein sauberes Hemdt haben Die Leute in der Heimat denken dass die Soldaten hier drausen gut versorgt werden aber leider muss ich sagen dass sie schlechter behandelt werden als Hunde bei uns zuhause Die Bewoner des alten England solten wissen wenn die Soldaten von hier heimkehren könnten würden sie sich nicht so leicht wieder herschiken lassen Wir haben keine Angst vorm kämpfen sondern es liegt an der schlechten Behandlung.

Andere schrieben an die Zeitungen, um die Versäumnisse der Armee bloßzustellen. Oberst George Bell vom 1. (Royal) Regiment verfasste am 28. November einen Brief an die Times:

Alle Elemente der Vernichtung sind gegen uns, Krankheit & Tod & Nacktheit & ungewisse Rationen Pökelfleisch. Nicht einen Tropfen Rum seit zwei Tagen, das einzige Hilfsmittel, das den Soldaten auf den Beinen hält. Wenn dies scheitert, ist es mit uns vorbei. Die Verbindung nach Balaklawa ist unmöglich, knietief für 6 Meilen. Räder bewegen sich nicht & die armen, jämmerlichen, hungernden Trosstiere haben nicht einmal die Kraft, ohne Ladung durch den Schlamm zu waten. Pferde – Kavallerie, Artillerie, Reitpferde von Offizieren & Trosstiere – sterben jede Nacht zu Dutzenden durch Kälte & Hunger an ihren Pflöcken. Schlimmer noch, die Männer fallen in furchtbaren Mengen um. An einem einzigen Tag sah ich neun Männer vom 1. Bat[aillon] des Royal Regt tot in einem einzigen Zelt liegen, und 15 weitere waren dem Tod nahe! Sämtlich Fälle von Cholera … Der Rücken der armen Männer ist nie trocken, ihre einzige Lumpenuniform hängt zerfetzt an ihrem Körper, jeden Abend ziehen sie nass bis auf die Haut in die Schützengräben, liegen dort bis zum Morgen in Wasser, Schlamm & Matsch, kehren mit Krämpfen in ein überfülltes, vom Sturm zerrissenes Lazarettzelt zurück, legen sich in einer stinkenden Atmosphäre hin, die schon allein dazu ausreicht, Ansteckungen hervorzubringen, & sterben dort qualvoll. Dies ist keine Romantik, und als Kommandeur habe ich die Pflicht, danach zu streben, die Leiden & Entbehrungen meiner bescheidenen, doch tapferen Kameraden zu lindern. Das kann ich nicht, ich habe keine Macht. Fast alles fehlt in dieser Krankenhausabteilung, die von Anfang an so schlecht eingerichtet wurde. Niemand klagt so häufig darüber wie die Sanitätsoffiziere der Regimenter & auch viele Stabsärzte.

Am Ende seines Briefes, den Bell am folgenden Tag abschloss, fügte er eine private Mitteilung für den Herausgeber der Zeitung an, in der er ihn aufforderte, den Text zu veröffentlichen, und erklärte: »Ich fürchte mich, den wirklichen Stand der Dinge hier zu schildern.« Eine verwässerte Version des Briefes (datiert auf den 12. Dezember) erschien am 29. in der Times, doch auch das genügte, wie Bell später vermutete, um seine Karriere zu ruinieren.17

* * *

Ebenfalls durch einen Bericht in der Times erfuhr die britische Öffentlichkeit zum ersten Mal von den unerträglichen Bedingungen, denen die Verwundeten und Kranken ausgesetzt waren. Am 12. Oktober wurden die Leser beim Frühstück von der Nachricht des Times-Korrespondenten in Konstantinopel, Thomas Chenery, überrascht, »dass keine ausreichenden medizinischen Vorkehrungen für die ordnungsgemäße Versorgung der Verwundeten getroffen worden sind«, die man von der Krim in das 500 Kilometer entfernte Lazarett in Scutari gebracht habe. »Es fehlt nicht nur an Ärzten – was, wie man vorbringen könnte, unvermeidlich ist –, sondern auch an Verbands- und Krankenschwestern – was ein Mangel des Systems sein könnte, für den niemand die Verantwortung trägt –, aber was lässt sich entgegnen, wenn man hört, dass nicht einmal Leinen für die Herstellung von Bandagen für die Verwundeten vorhanden ist?« Ein zorniger Leitartikel von Times-Herausgeber John Delane löste am folgenden Tag einen Strom von Briefen und Spenden aus und führte zur Gründung eines Times-Krim-Fonds für die Unterstützung der Kranken und Verwundeten durch Sir Robert Peel, den Sohn des früheren Premierministers. Viele Briefe verwiesen auf den Skandal, dass es der Armee auf der Krim an Krankenschwestern fehlte – ein Versäumnis, das verschiedene wohlmeinende Frauen nun beseitigen wollten. Zu ihnen gehörte Florence Nightingale, die unbezahlte Vorsteherin des Krankenhauses für behinderte Damen in der Harley Street, eine Freundin der Familie von Kriegsminister Sidney Herbert. In einem Brief machte sie Mrs Herbert am selben Tag das Angebot, eine Gruppe von Krankenschwestern für den Orient anzuwerben, an dem deren Mann mit genau dieser Bitte an Nightingale herantrat (die Briefe überkreuzten sich).

Die Briten waren weit hinter den Franzosen zurück, was medizinische Vorkehrungen für die Kranken und Verwundeten betraf. Besucher der französischen Lazarette auf der Krim und in Konstantinopel waren beeindruckt von deren Sauberkeit und Ordnung. Krankenschwestern, hauptsächlich Nonnen aus dem Orden des heiligen Vinzenz von Paul, arbeiteten unter Aufsicht der Ärzte. »Wir fanden hier viel bessere Bedingungen vor als in Scutari«, schrieb eine englische Besucherin des Krankenhauses in Konstantinopel:

Wir trafen auf mehr Reinlichkeit, Komfort und Aufmerksamkeit; die Betten waren bequemer und besser angeordnet. Die Belüftung war ausgezeichnet, und, soweit wir sehen und erfahren konnten, fehlte es an nichts. Die Obhut über einige der gefährlicher Verwundeten wird Barmherzigen Schwestern anvertraut, von denen ein Orden (der des heiligen Vinzenz von Paul) hier gegründet wurde. Der Mut, die Energie und Geduld dieser vortrefflichen Frauen sollen über jedes Lob erhaben sein. In Scutari war alles trübe und still. Grimmig und schrecklich wären fast noch bessere Bezeichnungen. Hier dagegen sah ich nur Leben und Frohsinn. Dies waren meine alten Freunde, die französischen Soldaten, die an ihren Betten Domino spielten, sich Papierzigaretten rollten oder miteinander debattierten … Auch lauschte ich gern den freundlichen Worten, mit denen der Arzt sie bedachte. »Mon garçon« oder »mon brave« strahlte, wenn er sich ihm näherte.

Hauptmann Herbé wurde im Lauf des Jahres ebenfalls in dieses Krankenhaus eingeliefert. Er beschrieb den Tagesplan in einem Brief an seine Familie:

Schokolade am Morgen, Mittagessen um 10 Uhr und Abendessen um 5 Uhr. Der Arzt kommt vor 10 Uhr, eine weitere Visite findet um 16 Uhr statt. Hier ist die Speisekarte von heute Morgen:

Très bon potage au tapioca

Cotelette de mouton jardinière

Volaille rotie

Pommes de terre roties

Vin de Bordeaux de bonne qualité en carafe

Raisins frais et biscuits

Gewürzt durch den Meereswind, der durch unsere großen Fenster weht, ist dieses Menü, wie Ihr Euch vorstellen könnt, sehr tröstlich und sollte unsere Gesundheit bald wiederherstellen.18

Die französischen Sterbeziffern durch Wunden und Krankheiten waren im ersten Kriegswinter erheblich niedriger als die britischen (allerdings nicht im zweiten Kriegsjahr, als die französischen Verluste durch Krankheiten horrend anstiegen). Von der Reinlichkeit französischer Krankenhäuser abgesehen, war es entscheidend, dass sich Behandlungszentren in der Nähe der Front befanden und jedes Regiment über Sanitäter, das heißt über Soldaten mit einer Erste-Hilfe-Ausbildung (soldat panseurs), verfügte, die ihren verwundeten Kameraden auf dem Feld helfen konnten. Der große Fehler der Briten bestand darin, dass die meisten ihrer Kranken und Verwundeten von der Krim nach Scutari transportiert wurden – eine lange und beschwerliche Reise mit überfüllten Frachtern, die selten mehr als zwei Sanitätsoffiziere an Bord hatten. Raglan hatte sich aus rein militärischen Gründen für dieses Verfahren entschieden (»damit uns die Verwundeten nicht im Weg sind«) und hörte nicht auf Einwände, dass die Verwundeten und Kranken für eine so lange Reise nicht tauglich seien und so rasch wie möglich behandelt werden müssten. Auf einem Schiff, der Arthur the Great, wurden 384 Männer, ähnlich wie früher auf Sklavenschiffen, möglichst dicht nebeneinander auf den Decks aufgereiht, wobei die Toten und Sterbenden neben den Verwundeten und Kranken lagen; es gab keine Bettwäsche, Kissen oder Decken, Wasserschüsseln oder Bettpfannen, Lebensmittel oder Medikamente außer denen im Laderaum des Schiffes, deren Verwendung der Kapitän nicht erlaubte. Aus Furcht vor einer Ausbreitung der Cholera befahl Kapitän Peter Christie, der Transportbeauftragte der Flotte, alle kranken Männer an Bord eines einzigen Schiffes, der Kangaroo, zu bringen, die bestenfalls Platz für 250 Personen hatte. Doch als sie nach Scutari in See stechen sollte, waren vielleicht 500 Mann an Bord untergebracht. »Ein furchtbares Bild bot sich uns, denn die Toten und Sterbenden, die Kranken und Genesenden lagen alle zusammen durcheinander auf dem Deck«, meinte Henry Sylvester, ein 23-jähriger Assistenzarzt und einer von nur zwei Sanitätsoffizieren an Bord. Der Kapitän weigerte sich, mit einem derart überfüllten Schiff auszulaufen, doch schließlich legte die Kangaroo mit fast 800 Patienten ab, jedoch ohne Sylvester, der mit der Dunbar nach Scutari segelte. Die Zahl der Opfer auf diesem Schiff war erschreckend: Auf der Kangaroo und der Arthur the Great verzeichnete man jeweils 45 Todesfälle; auf der Caduceus starb ein Drittel der Passagiere, bevor sie die Krankenhäuser von Scutari erreichten.19

Auch die Russen begriffen, dass die Verwundeten so bald wie möglich behandelt werden mussten, obwohl der Zustand ihrer Krankenhäuser weit schlechter war als alles, was Florence Nightingale in Scutari vorfinden sollte. Es war sogar ein Russe, Nikolai Pirogow, der das System der Feldchirurgie erfand, das andere Nationen erst im Ersten Weltkrieg einführten. Pirogow, der außerhalb Russlands, wo er als Nationalheld gilt, kaum bekannt ist, leistete während des Krimkriegs einen mindestens ebenso bedeutenden Beitrag zur Schlachtfeldmedizin wie Florence Nightingale.

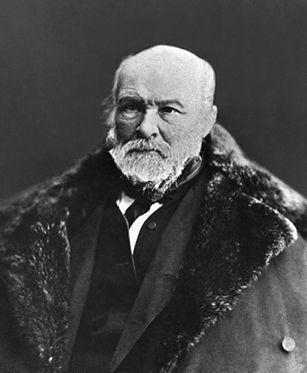

Nikolai Pirogow

1810 in Moskau geboren, nahm Pirogow bereits mit 14 Jahren sein Medizinstudium an der Moskauer Universität auf und wurde mit 25 Jahren Professor an der Deutschen Universität in Dorpat, bevor man ihn an der Akademie für Militärmedizin in St. Petersburg zum Professor für Chirurgie berief. 1847 begleitete er die russische Armee im Kaukasus, wo er als einer der ersten Ärzte mit Äther experimentierte und Feldoperationen unter Narkose vornahm. Zwischen 1847 und 1852 berichtete Pirogow in mehreren russischen Zeitschriften über die Vorzüge von Äther, doch wenige Ärzte außerhalb Russlands erfuhren von seinen Artikeln. Pirogow betonte, dass Äther nicht nur der Linderung von Schmerz und Schock durch Anästhesie dienen könne, sondern auch, wenn er den Verwundeten schon bei der Ankunft im Krankenhaus verabreicht werde, die Patienten ruhig halte und einen Kollaps verhindere, so dass der Chirurg eine bessere Auswahl zwischen den Fällen, die dringend oder weniger dringend einer Operation bedürften, treffen könne. Dieses System der Triage, das Pirogow im Krimkrieg als Erster einsetzte, ist als seine größte Leistung zu bewerten.

Pirogow traf im Dezember 1854 auf der Krim ein. Er war empört über das Chaos und die unmenschliche Behandlung, die den Kranken und Verwundeten widerfuhr. Tausende von verletzten Soldaten waren bei eisigen Temperaturen in offenen Wagen nach Perekop evakuiert worden; viele trafen tot ein oder hatten erfrorene Gliedmaßen, die man amputieren musste. Andere blieben aus Mangel an Transportmitteln in schmutzigen Scheunen oder am Straßenrand zurück. Zudem herrschte eine chronische Knappheit an Sanitätsartikeln, nicht zuletzt aufgrund von Korruption. Ärzte verkauften Medikamente und verabreichten ihren Patienten billigere Ersatzstoffe oder verlangten Bestechungsgelder für eine angemessene Behandlung. Auch waren die Krankenhäuser der enormen Zahl von Verwundeten nicht gewachsen. Zur Zeit der alliierten Landungen hatten die Russen Krankenhausplätze für 2000 Soldaten auf der Krim, doch nach der Schlacht an der Alma mussten 6000 und nach Inkerman doppelt so viele Verwundete versorgt werden.20

Die Verhältnisse in den Krankenhäusern von Sewastopol waren schlicht entsetzlich. Zwei Wochen nach der Schlacht an der Alma besuchte der Arzt von Chodasiewicz’ Regiment das Marinelazarett:

Das Gebäude war voll von Verwundeten, denen man seit dem Tag an der Alma keine Verbände angelegt hatte – außer denen, die aus ihren eigenen zerfetzten Hemden hergestellt worden waren. Sobald er den Raum betrat, wurde er von einer Schar dieser kläglichen Geschöpfe umringt, die ihn als Arzt erkannt hatten. Einige hielten ihm ihre in schmutzige Lumpen gewickelten Armstümpfe hin und baten ihn laut um Hilfe. Der Gestank war furchtbar.

Die meisten Ärzte in diesen Krankenhäusern waren schlecht ausgebildet und glichen nach Einschätzung eines russischen Offiziers eher »Dorfhandwerkern«. Sie führten Operationen schlecht und recht mit schmutzigen Schlachtermessern aus und wussten wenig über die Notwendigkeit von Hygiene oder über Infektionsgefahren. Pirogow entdeckte Amputierte, die seit Wochen in ihrem Blut lagen.21

Sofort nach seiner Ankunft in Sewastopol sorgte Pirogow für Ordnung in den Krankenhäusern und führte allmählich sein Triagesystem ein. In seinen Memoiren beschreibt er, wie er darauf kam. Als er die Leitung des größten Krankenhauses in der Adelsversammlung übernahm, herrschten chaotische Verhältnisse. Nach schweren Bombardements wurden die Verwundeten völlig ungeordnet angeliefert: Sterbende zusammen mit denen, die dringend behandelt werden mussten, und mit nur leicht Verletzten. Anfangs widmete sich Pirogow den am schwersten Verwundeten, sobald sie eintrafen, und befahl den Krankenschwestern, sie unverzüglich zum Operationstisch bringen zu lassen. Aber während er sich auf einen Fall konzentrierte, wurden mehr und mehr Schwerverwundete angeliefert, und er konnte die Situation nicht bewältigen. Zu viele Menschen starben unnötigerweise, bevor sie behandelt werden konnten, während er Patienten operierte, die ohnehin nicht zu retten waren. »Ich sah ein, dass dies unsinnig war, und beschloss, energischer und rationaler vorzugehen«, schrieb er. »Um Leben zu retten, kam es viel weniger auf medizinische Tätigkeit als auf die schlichte Organisation des Verbandsplatzes an.« Seine Lösung war eine einfache Form der Triage, die er zum ersten Mal während der Beschießung von Sewastopol am 20. Januar in die Praxis umsetzte. Die Verwundeten wurden im großen Saal der Adelsversammlung als Erstes in Gruppen eingeteilt, um die Reihenfolge und Priorität der Notversorgung festzulegen. Es gab drei Hauptgruppen: die Schwerverwundeten, die man retten konnte und die so rasch wie möglich in einem separaten Raum operiert wurden; die Leichtverwundeten, die eine Nummer erhielten und in der benachbarten Kaserne auf ihre Behandlung warteten; und jene, die nicht mehr zu retten waren und in einem Pflegeheim von Sanitätern, Krankenschwestern und Priestern bis zu ihrem Tod betreut wurden.22

In seiner Skizze »Sewastopol im Dezember« führt Tolstoi die Leser in den großen Saal:

Sie betreten den großen Saal des Klubs. Kaum haben Sie die Tür geöffnet, sind Sie sofort von dem Anblick und dem Geruch von vierzig oder fünfzig amputierten und schwerverwundeten Kranken betroffen, die zum Teil in Betten, meist jedoch auf dem Fußboden liegen …

Wenn Sie starke Nerven haben, können Sie sich nun links durch die Tür in den angrenzenden Raum begeben: dort werden Verbände angelegt und Operationen ausgeführt. Ärzte mit blutbefleckten Armen bis zum Ellbogen und mit bleichen, finsteren Gesichtern machen sich an einer Pritsche zu schaffen, auf der mit geöffneten Augen ein Verwundeter liegt und, vom Chloroform betäubt, sinnlose, mitunter ganz alltägliche und zu Herzen gehende Worte stammelt. Die Ärzte sind mit dem widerwärtigen, doch wohltätigen Werk des Amputierens beschäftigt. Sie sehen, wie das scharfe gekrümmte Messer in den gesunden weißen Körper eindringt; sehen, wie der Verwundete unter fürchterlichen, herzzerreißenden Schreien und Verwünschungen plötzlich zu Bewußtsein kommt; sehen, wie der Feldscher den amputierten Arm in eine Ecke wirft; sehen, wie ein anderer Verwundeter, der im selben Zimmer auf einer Tragbahre liegt und die Operation seines Kameraden beobachtet, stöhnt und sich krümmt, nicht so sehr vor körperlichem Schmerz als infolge der seelischen Tortur der Erwartung. Sie sehen hier grauenvolle, die Seele erschütternde Bilder, sehen den Krieg nicht in seinem geordneten, schönen und glänzenden Gewande, mit Musik, Trommelwirbel, wehenden Fahnen und auf ihren Pferden paradierenden Generälen, sondern in seiner wirklichen Gestalt – mit Blut, Qualen und Tod …23

Der Gebrauch von Anästhetika ermöglichte Pirogow und seinem Ärzteteam, extrem schnell zu arbeiten und innerhalb eines Siebenstundentages über hundert Amputationen durchzuführen, indem sie an drei Tischen zugleich operierten (Kritiker sprachen von einem »Fabriksystem«). Er entwickelte eine neue Art der Fußamputation am Knöchel, bei der er einen Teil des Fersenbeins zurückließ, um den Beinknochen zu stärken. Überhaupt setzte er bei seinen Amputationen den Schnitt viel tiefer an als die meisten anderen Ärzte, um das Trauma und den Blutverlust, die, wie er wusste, die größte Bedrohung darstellten, zu vermindern. Vor allem kannte er die Infektionsgefahren (die er auf verseuchte Dämpfe zurückführte) und achtete darauf, postoperative Patienten mit sauberen Wunden von denen zu trennen, die Eiter absonderten und möglicherweise Wundbrand entwickelten. Durch all diese Pioniermaßnahmen erzielte Pirogow eine viel höhere Überlebensrate als die Briten oder Franzosen: bis zu 65 Prozent für Armamputationen. Bei Schenkelamputationen, den gefährlichsten und häufigsten bei den Heeren des Krimkriegs, konnte Pirogow ungefähr 25 Prozent der Patienten retten, wohingegen in britischen und französischen Krankenhäusern nur einer von zehn die Operation überlebte.24

Die Briten benutzten Anästhetika viel weniger bereitwillig als die Russen und Franzosen. Kurz bevor die britische Armee aus Warna zur Krim aufbrach, gab Generalstabsarzt John Hall ein Memorandum heraus, in dem er die Armeeärzte »vor der Verwendung von Chloroform gegen den starken Schock infolge schwerer Schussverletzungen« warnte, »denn wie barbarisch es erscheinen mag, ist der Schmerz des Messers doch ein mächtiges Stimulans; und es ist viel besser, einen Mann kräftig brüllen zu hören, als zu sehen, wie er schweigend ins Grab sinkt«. Die britische medizinische Meinung war gespalten, was die neue Wissenschaft der Anästhesie betraf. Manche Ärzte fürchteten, der Gebrauch von Chloroform werde die Genesungsfähigkeit des Patienten beeinträchtigen, und andere glaubten, es sei unpraktisch für die Schlachtfeldchirurgie, da es nicht genug qualifizierte Ärzte für die Verabreichung gebe. Solche Ansichten waren eng verknüpft mit den Vorstellungen von Leidensfähigkeit, die möglicherweise mit dem britischen Männlichkeitsgefühl (»stiff upper lip«) zusammenhingen. Der Gedanke, dass der britische Soldat immun gegen Schmerz sei, war verbreitet. So behauptete ein auf der Krim dienender Arzt:

Den Schneid des Soldaten hat noch niemand zutreffend beschrieben. Sie lachen über Schmerzen und fügen sich kaum dem Tod. Er ist ganz wunderbar, dieser Triumph des Geistes über den Körper. Wäre jemandem in der Heimat ein Arm oder Bein abgerissen oder zermalmt worden, hätte man ihn ohnmächtig und in einem Zustand des schrecklichen Zusammenbruchs ins Krankenhaus gebracht. Hier jedoch kommen sie mit einem baumelnden Arm oder einem durchlöcherten Ellbogen herbei und sagen nur: »Ganz schnell, Doktor, wenn ich bitten darf. So schlimm hat es mich nicht erwischt, dass ich nicht zurückkehren und zusehen kann!« Und viele dieser mutigen Burschen, ein in kaltem Wasser ausgewrungenes Handtuch um ihre Stümpfe gewickelt, krochen zur Etappe und beobachteten den Fortgang der Schlacht, während Granaten um sie herum explodierten und Kugeln die Soden zu ihren Füßen aufwirbeln ließen. Ich versichere Ihnen, und das ist die volle Wahrheit, dass ich einem Offizier, einem Hauptmann, den Fuß abgenommen habe, wonach er sich wieder aufs Pferd helfen ließ und erklärte, er könne weiterkämpfen, da sein »Fuß nun verbunden« sei.25

Wie die Franzosen maß Pirogow der Rolle der Krankenschwestern hohe Bedeutung zu. Sie halfen, die Verwundeten einzuordnen, und spendeten ihnen Trost. Dazu verabreichten sie Medikamente, brachten den Männern Tee oder Wein, schrieben Briefe an ihre Angehörigen und leisteten den Sterbenden seelischen Beistand. Durch ihre Zuwendung gewannen die Krankenschwestern das Herz vieler Soldaten, die sie häufig mit ihren Müttern verglichen. »Es ist erstaunlich«, schrieb Pirogow seiner Frau, »wie die Anwesenheit einer hübsch gekleideten Frau unter den Helfern in einem Krankenhaus die Not der Männer und ihr Leid lindert.« Der Chirurg unterstützte die Initiativen russischer Damen von Adel, Krankenschwestern für die Krim anzuwerben. Großfürstin Jelena Pawlowna, die aus Deutschland stammende Schwägerin des Zaren,** gründete kurz nach der Niederlage bei Inkerman die Gemeinschaft des heiligen Kreuzes. Die erste Gruppe von 34 Schwestern folgte Pirogow auf die Krim; sie traf am 1. Dezember nach einer langen, mühseligen Reise von St. Petersburg über tausend Kilometer unbefestigter Straßen in Simferopol ein. Die meisten waren Töchter, Frauen oder Witwen von Militärs, und einige stammten aus den Familien von Kaufleuten, Geistlichen und dem Kleinadel angehörenden Staatsbeamten. Natürlich hatten die Frauen keine Erfahrung mit den harschen Bedingungen einer Kampfzone, und viele waren bald selbst von Typhus und den anderen Epidemien betroffen, die unter den Männern wüteten. Pirogow teilte die Krankenschwestern in drei Gruppen: solche, die die Verwundeten versorgten und bei Operationen assistierten; solche, die Arzneien verabreichten; und solche, die für die allgemeine Haushaltsführung im Krankenhaus verantwortlich waren. Für Alexandra Stachowitsch, die dem Operationssaal zugewiesen wurde, war die erste Amputation eine schwere persönliche Prüfung, die sie jedoch bestand, wie sie ihre Familie wissen ließ:

Ich war bei zwei Operationen von Pirogow dabei. Bei der ersten amputierten wir einen Arm, bei der zweiten ein Bein. Durch Gottes Gnade wurde ich nicht ohnmächtig, denn bei der ersten, bei der wir den Arm abschnitten, musste ich den Rücken des armen Mannes halten und dann seine Wunde verbinden. Von meiner Kühnheit schreibe ich nur deshalb, damit Ihr versichert seid, dass ich vor nichts Angst habe. Wenn Ihr nur wüsstet, wie zufriedenstellend es sein kann, diesen leidenden Männern zu helfen – Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie hoch die Ärzte unsere Anwesenheit schätzen.26

Auf der Krim selbst hatten sich Frauen aus verschiedenen Gemeinden zu Gruppen von Krankenschwestern zusammengeschlossen, um sich zu den Verbandsstationen und Feldlazaretten der Schlachtfelder um Sewastopol zu begeben. Unter ihnen war Dascha Sewastopolskaja, eine junge Frau, die sich um die Verwundeten an der Alma gekümmert hatte; sie half Pirogow im Operationssaal der Adelsversammlung. Eine andere war Jelisaweta Chlopotina, die Frau eines Batteriekommandeurs, der an der Alma eine Kopfverletzung davongetragen hatte; sie war ihrem Mann in die Schlacht gefolgt und machte sich am Verbandsplatz an der Katscha nützlich. Pirogow war voller Bewunderung für den Mut dieser Frauen und kämpfte energisch für die Entsendung weiterer Krankenschwestern, wobei er auf die Einwände des Militärestablishments stieß, das eine weibliche Präsenz unter den Soldaten ablehnte. Schließlich setzte sich der Einfluss der Großfürstin durch, und der Zar erklärte sich bereit, die Arbeit der Gemeinschaft des heiligen Kreuzes anzuerkennen. Ein großer Teil der frühen medizinischen Arbeit auf der Krim wurde von der Großfürstin persönlich finanziert, die durch Familienkontakte in England Arzneien, darunter kostbares Chinin, erworben und im Keller ihrer Residenz im Petersburger Michailow-Palast verwahrt hatte. Nach der Billigung durch den Zaren flossen Spenden vom russischen Adel, von Kaufleuten, Staatsbeamten und der Kirche. Im Januar trafen zwei weitere Kontingente Krankenschwestern, welche die Gemeinschaft organisiert hatte, in Sewastopol ein; die zweite wurde geleitet von Jekaterina Bakunina, der Tochter des Gouverneurs von St. Petersburg und Cousine des revolutionären Anarchisten Michail Bakunin (der damals in der Peter-und-Paul-Festung in der russischen Hauptstadt inhaftiert war). Wie viele Angehörige der russischen Oberschicht hatte sie die Sommer ihrer Kindheit auf der Krim verbracht und war entsetzt über den Einmarsch in ihre liebste Urlaubsgegend. »Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser schöne kleine Winkel unseres großen Reiches zu einem brutalen Kriegsschauplatz gemacht worden war.«27

Florence Nightingale hatte eine ähnliche administrative Energie wie die Großfürstin. Als Kind einer erfolgreichen Industriellenfamilie in Derbyshire war sie besser ausgebildet als die meisten Männer in der britischen Regierung, zu denen ihre Verwandten eine Reihe von Beziehungen unterhielten. Allerdings war sie durch ihr Geschlecht gezwungen, ihre Aktivitäten auf den Bereich der Philanthropie zu beschränken. Inspiriert durch ihren christlichen Glauben, widmete sie sich mit 25 Jahren trotz aller Einwände seitens ihrer Familie der Krankenpflege und arbeitete zuerst als Sozialreformerin unter den Armen und dann in der lutherischen Diakonissenanstalt Kaiserswerth bei Düsseldorf, wo sie Pastor Theodor Fliedner und seine Mitarbeiterinnen bei der Behandlung der Kranken beobachtete. Nachdem sie 1851 ihre Lehrzeit in Kaiserswerth abgeschlossen hatte, nahm sie die dortigen Prinzipien der Krankenpflege mit in das Krankenhaus in der Harley Street, wo sie im August 1853 das Amt der Vorsteherin übernahm. Ebendiese Prinzipien – Sauberkeit und gute Haushaltsführung auf den Stationen – sollte Nightingale auch auf der Krim propagieren. Ihre Ideen hatten nichts Neues an sich, denn die britischen Sanitätsoffiziere auf der Krim waren sich der Vorzüge von Hygiene und Ordnung im Krankenhaus durchaus bewusst. Ihr Hauptproblem bei der Umsetzung dieser einleuchtenden Ziele in die Praxis war ein Mangel an Personal und finanziellen Mitteln – ein Problem, das Nightingale nur teilweise lösen konnte.

In seiner Funktion als Kriegsminister ernannte Sidney Herbert sie zur Vorsteherin der Weiblichen Pflegeabteilung der Englischen Allgemeinen Krankenhäuser in der Türkei, wenn auch nicht auf der Krim, wo sie erst im Frühjahr 1856, als der Krieg fast beendet war, eine gewisse Weisungsbefugnis erhielt. Nightingale befand sich in einer heiklen Lage, denn sie war zwar der Militärhierarchie unterstellt, Herbert hatte sie jedoch angewiesen, ihm über die Versäumnisse der militärmedizinischen Abteilung Bericht zu erstatten. Ihre gesamte Karriere würde davon abhängen, dass sie mit allen Kräften gegen eine Bürokratie kämpfte, die Krankenschwestern an oder in der Nähe der Front im Grunde ablehnte. Nightingale war von Natur aus gebieterisch, doch sie musste eine geradezu diktatorische Kontrolle über ihre Schwestern ausüben, wenn sie ihre organisatorischen Änderungen durchsetzen und den Respekt des Militärestablishments erringen wollte. Da es keinen anerkannten Berufsverband für Krankenschwestern gab, bei dem sie ihre Mitarbeiterinnen anwerben konnte, musste sie persönlich – mit Hilfe von Mrs Herbert – eine derartige Vereinigung gründen. Ihre Auswahlkriterien waren erbarmungslos funktionell: Sie bevorzugte jüngere Frauen aus den unteren Schichten, weil diese die künftige schwere Arbeit und die anstrengenden Lebensbedingungen bewältigen würden; und sie machte eine Gruppe Nonnen, die Erfahrung mit Krankenpflege hatten, zu Aufseherinnen, was sie für ein praktisches Zugeständnis an die irischen Katholiken hielt, die ein Drittel der gemeinen Soldaten stellten. Gleichzeitig lehnte sie Hunderte von Bewerbungen wohlmeinender Frauen aus der Mittelschicht ab, die wegen ihrer Sensibilität möglicherweise »weniger leicht zu handhaben« sein würden.

Nightingale traf mit ihren 38 Krankenschwestern am 4. November 1854 in Scutari ein – gerade rechtzeitig für den Massentransport der Verwundeten nach der Schlacht von Balaklawa. Die Franzosen hatten bereits die besten Gebäude zu Krankenhäusern gemacht, und die Briten mussten sich mit stark überfüllten Lazaretten in einem entsetzlichen Zustand zufriedengeben. Die Sterbenden lagen zusammen mit den Kranken und Verwundeten auf Decken und Matratzen, die man auf dem schmutzigen Fußboden zusammengeschoben hatte. Obwohl viele Männer an Durchfall litten, bestanden die Toilettenanlagen aus großen Holzkübeln auf den Stationen und in den Fluren. Es gab kaum Wasser, da die alten Rohre gebrochen waren, und das Heizsystem funktionierte nicht. Innerhalb von Tagen nach Nightingales Ankunft verschlechterte sich die Situation erheblich, denn Hunderte von weiteren Verwundeten drängten nach der Schlacht von Inkerman ins Krankenhaus. Die Verfassung dieser Männer war »wirklich beklagenswert«, wie Walter Bellew, ein Assistenzarzt im Hyder-Pascha-Krankenhaus bei Scutari, in seinem Tagebuch verzeichnete: »Viele wurden bereits tot von Bord getragen, etliche starben unterwegs zu den Lazaretten, und die Übrigen befanden sich in einem bedauernswerten Zustand; ihre Kleidung war durch Dreck und Darmausscheidungen verschmutzt, Schießpulver & Schlamm etc. schwärzten ihre Hände und Gesichter, und an ihren Körpern wimmelte es von Ungeziefer.« Pro Tag starben fünfzig bis sechzig Männer. Sobald einer den letzten Atemzug getan hatte, wurde er in seine Decke genäht und in einem Massengrab neben dem Krankenhaus bestattet, während ein anderer Patient sein Bett übernahm. Die Schwestern arbeiteten rund um die Uhr, um die Männer zu füttern und zu waschen, sie mit Arzneien zu versorgen und ihnen vor dem Tod Trost zu spenden. Viele Schwestern waren der Belastung nicht gewachsen und begannen, heftig zu trinken; einige klagten über die herrische Art von Miss Nightingale und über ihre niedere Tätigkeit. Sie alle wurden von Nightingale nach Hause geschickt.28

Gegen Ende Dezember verfügte Florence Nightingale über eine zweite Gruppe von Krankenschwestern und hatte die Kontrolle über den Times-Krim-Fonds, was ihr ermöglichte, Vorräte und Medikamente für sämtliche britischen Krankenhäuser in Scutari zu kaufen. Sie konnte auf eigene Initiative handeln, ohne von den Militärbehörden behindert zu werden, die auf Nightingales finanzielle und administrative Stärke angewiesen waren, wenn sie vor der medizinischen Katastrophe gerettet werden wollten. Florence Nightingale war eine fähige Verwalterin. Obwohl diejenigen, die sie später zum Mittelpunkt eines Kultes machten, ihren Einfluss überschätzten (und den Beitrag der britischen Sanitätsoffiziere, Verbandsschwestern und Apotheker fast völlig ignorierten), besteht kein Zweifel daran, dass sie die Dinge im Hauptkrankenhaus von Scutari in Bewegung brachte. Sie organisierte die Küchen um, erwarb neue Boiler, stellte türkische Wäscherinnen an, beaufsichtigte deren Arbeit ebenso wie die Säuberung der Stationen und machte nach einem Zwanzigstundentag abends ihre Runden, um den Männern christlichen Trost zu spenden, wofür sie als »Lady mit der Lampe« bekannt wurde. Aber trotz all ihrer Bemühungen stieg die Sterbeziffer weiter alarmierend. Im Januar fielen 10 Prozent der britischen Armee im Orient Krankheiten zum Opfer. Im Februar lag die Todesrate der Patienten in Scutari bei 52 Prozent, obwohl sie bei Nightingales Ankunft im November nur 8 Prozent betragen hatte. Insgesamt starben in den vier Monaten nach dem Orkan 4000 Soldaten, die allermeisten unverwundet, in den Krankenhäusern von Scutari. Die britische Öffentlichkeit war entsetzt über die Verluste. Die Leser der Times forderten eine Erklärung, und Anfang März reiste eine von der Regierung ernannte Gesundheitskommission zu Ermittlungen nach Scutari. Sie stellte fest, dass das größte Kasernenkrankenhaus über einer Senkgrube gebaut worden war, dass die Abflussrohre leckten und Jauche ins Trinkwasser sickerte. Florence Nightingale war sich der Gefahr nicht bewusst, denn sie glaubte, dass Infektionen durch kontaminierte Dämpfe verursacht würden. Aber die sanitären Anlagen im Krankenhaus waren offensichtlich unzureichend. Die Soldaten in ihrer Obhut hätten in jedem türkischen Dorf eine bessere Überlebenschance gehabt als in Nightingales Krankenhäusern in Scutari.

* * *

In Großbritannien, Frankreich und Russland verfolgte die Öffentlichkeit diese Entwicklungen mit wachsender Anteilnahme und Besorgnis. Durch tägliche Berichte in den Zeitungen sowie durch Fotos und Zeichnungen in den Zeitschriften hatten die Menschen unmittelbaren Zugang zu den neuesten Kriegsnachrichten und ein klareres Verständnis der Realitäten als in jedem früheren Konflikt. Ihre Reaktionen wurden zu einem wichtigen Faktor bei den Planungen der Militärbehörden, die einem in Kriegszeiten nie dagewesenen Maß an öffentlicher Kritik ausgesetzt waren. Es handelte sich um den ersten Krieg der Geschichte, in dem die öffentliche Meinung eine so bedeutende Rolle spielte.

Vor allem in Großbritannien war der Hunger nach Nachrichten groß. Artikel über die Leiden der Soldaten und die Not der Verwundeten und Kranken hatten das ganze Land in Sorge um die Situation der oberhalb von Sewastopol lagernden alliierten Armeen versetzt. Der schwere Frost in jenem Winter verstärkte die britische Besorgnis über die Männer in Russland noch zusätzlich. Der Times-Krim-Fonds und der Royal Patriotic Fund für die Unterstützung der Soldatenfamilien fanden enorme Resonanz. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten spendeten Geld, verschickten Lebensmittelpakete und strickten warme Kleidung (darunter die »Balaklawamützen«, die damals erfunden wurden). Die Königin persönlich teilte dem Herzog von Cambridge mit, dass »der ganze weibliche Teil« des Windsor Castle, sie selbst eingeschlossen, »emsig für die Armee strickte«.29

In höherem Maße als in den Ländern auf dem Kontinent konnte man in Großbritannien von einer freien Presse sprechen, und diese Freiheit machte sich nun bemerkbar. Die Abschaffung der Stempelgebühr für Zeitungen im Jahr 1855 ermöglichte die Verbreitung billigerer Zeitungen, die auch Arbeiter sich leisten konnten. Im Krimkrieg wurden nicht nur viele Briefe von Offizieren und gemeinen Soldaten veröffentlicht, sondern es bildete sich auch ein neuer Typ des »Kriegskorrespondenten« heraus, der die Ereignisse des Schlachtfelds an den Frühstückstisch der Mittelschicht brachte. In früheren Kriegen hatten Zeitungen auf die Berichte von ungeschulten »Agenten« – gewöhnlich Diplomaten oder spezielle Offiziere bei den Streitkräften – zurückgreifen müssen (eine Tradition, die sich bis ans Ende des 19. Jahrhunderts fortsetzte, als der junge Winston Churchill als aktiver Heeresoffizier aus dem Sudan berichtete). Diese Artikel stützten sich gewöhnlich auf Militärkommuniqués und unterlagen der Zensur durch die Behörden; nur selten lieferte ein Agent Berichte aus erster Hand über Geschehnisse, die er selbst miterlebt hatte. Die Situation änderte sich allmählich in den 1840er und frühen 1850er Jahren, als Zeitungen in wichtigen Gegenden Auslandskorrespondenten einstellten, etwa Thomas Chenery, den Times-Korrespondenten in Konstantinopel seit März 1854, der die Nachricht über die schrecklichen Zustände in den Krankenhäusern von Scutari übermittelte.30

Die Erfindung des Dampfschiffs und des Telegrafen versetzte Zeitungen in die Lage, ihre eigenen Reporter in Kriegsgebiete zu schicken und deren Artikel innerhalb von Tagen zu drucken. Informationen wurden während des Krimkriegs immer rascher weitergegeben, da man etappenweise ein Telegrafennetz aufbaute, um die Schlachtzone mit den europäischen Hauptstädten zu verbinden. Zu Beginn des Krimfeldzugs gelangten die raschesten Meldungen innerhalb von fünf Tagen nach London: zwei Tage mit dem Dampfer von Balaklawa nach Warna und drei mit einem Reiter nach Bukarest, der nächstgelegenen Telegrafenstation. Im Winter 1854, nachdem die Franzosen eine Telegrafenverbindung nach Warna hergestellt hatten, wurden Neuigkeiten innerhalb von zwei Tagen übermittelt, und Ende April 1855, als die Briten ein Unterwasserkabel zwischen Balaklawa und Warna verlegten, gelangten Meldungen innerhalb von Stunden nach London.***

Wesentlich waren nicht nur die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung, sondern auch die Offenheit und Detailliertheit der Presseberichte, die man täglich in den Zeitungen lesen konnte. Unbehindert von jeglicher Zensur, schrieben die Krim-Korrespondenten ausführlich für eine Leserschaft, deren Hunger nach Nachrichten über den Krieg einen Aufschwung für Zeitungen und Zeitschriften auslöste. Durch ihre lebhaften Schilderungen der Kämpfe, der unsäglichen Lebensverhältnisse und der Leiden der Männer brachten sie den Krieg in jeden Haushalt und ermöglichten der Öffentlichkeit, sich aktiv an der Debatte darüber zu beteiligen, wie er geführt werden solle. Nie zuvor hatten so viele Leser an die Times und andere Zeitungen geschrieben wie während des Krimkriegs (fast alle steuerten Bemerkungen und Meinungen darüber bei, wie der Feldzug verbessert werden könne).**** Nie waren so viele Angehörige des britischen Mittelstands politisch derart mobilisiert worden. Sogar entlegene Landgebiete waren plötzlich Nachrichten über Weltereignisse ausgesetzt. In seinen erfolgreichen Memoiren macht der Dichter Edmund Gosse die Auswirkungen des Krieges auf seine Familie, zurückgezogene Mitglieder einer kleinen christlichen Sekte in der Gegend von Devon, deutlich: »Die Kriegserklärung an Russland ließ den ersten Hauch des äußeren Lebens in unser calvinistisches Kloster eindringen. Meine Eltern bezogen eine Tageszeitung, was sie vorher nie getan hatten, und die Ereignisse an malerischen Orten, die mein Vater und ich auf der Karte heraussuchten, wurden eifrig diskutiert.«31

Die öffentliche Gier nach anschaulichen Berichten über den Krimfeldzug war unstillbar. Kriegstouristen wie Fanny Duberly mit ihren Erzählungen aus erster Hand fanden eine gespannte Leserschaft. Das größte Interesse war freilich visuellen Darstellungen vorbehalten. Lithografien konnten rasch und billig in Zeitschriften wie den Illustrated London News produziert werden, die während des Krimkriegs einen gewaltigen Anstieg ihrer wöchentlichen Verkaufszahlen erlebten. Vor allem Fotos weckten das Interesse der Öffentlichkeit – sie schienen ein »realistisches« Bild des Krieges zu vermitteln –, und es gab eine erhebliche Nachfrage nach den Fotoalben von James Robertson und Roger Fenton, die sich beide auf der Krim einen Namen machten. Die Fotografie betrat gerade erst die Bühne – die britische Öffentlichkeit war durch ihre Vorführung auf der Weltausstellung von 1851 begeistert worden –, und dieser Krieg war der erste, der fotografiert und von der Öffentlichkeit zu einem Zeitpunkt »gesehen« wurde, da die Kämpfe noch andauerten. Es hatte Daguerreotypien des mexikanisch-amerikanischen Kriegs von 1846–1848 und Kalotypien des anglo-burmesischen Kriegs von 1852/53 gegeben, doch dabei handelte es sich um primitive und verschwommene Bilder, verglichen mit den Fotografien des Krimkriegs, die so »genau« und »unmittelbar« wirkten und ein »direktes Fenster in die Realitäten des Krieges« darstellten, wie eine Zeitung damals bemerkte. In Wirklichkeit war dies keineswegs der Fall. Die Beschränkungen des Nassplattenverfahrens (bei dem die Glasplatte bis zu 20 Sekunden lang belichtet werden musste) machten es so gut wie unmöglich, Bewegungen zu fotografieren (allerdings verbesserten sich die Techniken, so dass dies während des Amerikanischen Bürgerkriegs in den frühen 1860er Jahren machbar wurde). Die meisten von Robertsons und Fentons Fotos sind gestellte Porträts und Landschaften, von den Genres der Malerei abgeleitete Bilder, welche die Geschmäcker und Empfindungen der heimischen Mittelschicht ansprachen. Obwohl beide Männer zahlreiche Todesfälle gesehen hatten, zeigte keiner sie auf seinen Fotos – immerhin lieferte Fenton einen symbolischen Hinweis auf seinem berühmtesten Bild Das Tal des Todesschatten, einer öden, mit Kanonenkugeln übersäten Landschaft (er schob die Kugeln dicht aneinander, um die Wirkung zu erhöhen) –, weil ihre Bilder mit der vorherrschenden Auffassung der viktorianischen Gesellschaft von einem gerechten und rechtschaffenen Krieg im Einklang stehen mussten. Die bereinigte Darstellung des Krieges in Robertsons Werk hatte mehr mit kommerziellem Druck als mit Zensur zu tun, doch im Fall Fentons, eines Hoffotografen, der unter anderem deshalb auf die Krim entsandt worden war, um der negativen Darstellung der Kampagne in der Times und anderen Zeitungen entgegenzuwirken, ist ein Element der Propaganda nicht zu verkennen.

Das Tal des Todesschatten (1855)

Um die Öffentlichkeit zum Beispiel zu überzeugen, dass die britischen Soldaten warm gekleidet waren, nahm Fenton ein paar Männer auf, die kurz zuvor von der Regierung geschickte gute Stiefel und schwere Schaffellmäntel trugen. Fenton traf jedoch erst im März 1855 auf der Krim ein, und das Porträt entstand nicht vor Mitte April, als die Eiseskälte bereits viele Opfer gekostet hatte und warme Kleidung längst nicht mehr erforderlich war. Bei Apriltemperaturen von 26 Grad dürften Fentons Soldaten in der Hitze geschmort haben.32

Männer des 68. Regiments in Winterkleidung (1855)

Während Fentons Kamera log, galt dies keineswegs für William Russells Berichte in der Times, die am meisten dazu beitrugen, die britische Öffentlichkeit über die wahren Kriegsbedingungen zu informieren. Russell war der wichtigste und populärste Krim-Reporter. 1820 als Sohn einer angloirischen Familie bei Dublin geboren, begann Russell 1841, während der Parlamentswahlen in Irland, für die Times zu arbeiten. Er hatte erst über einen einzigen kleinen Grenzkonflikt zwischen preußischen und dänischen Soldaten im Jahr 1850 Bericht erstattet, als John Delane, der Herausgeber der Zeitung, ihn im Februar 1854 mit der Gardebrigade nach Malta schickte. Delane versprach dem Oberbefehlshaber, dass Russell vor Ostern heimkehren werde, doch der Journalist verbrachte die folgenden beiden Jahre bei der britischen Armee, schrieb fast täglich über die neuesten Ereignisse auf der Krim und enthüllte viele Versäumnisse der Militärbehörden. Durch Russells anglo-irische Herkunft war seinen Berichten eine kritische Distanz zum englischen Militärestablishment eigen, dessen Inkompetenz er stets ohne Zögern verurteilte. Seine Sympathie galt eindeutig den gemeinen Soldaten, ein gutes Drittel davon Iren, die durch seine entspannte Art zum Reden ermuntert wurden. Henry Clifford beschrieb ihn als

einen vulgären Iren von niederer Geburt, einen abtrünnigen Katholiken …, aber er hat ein flottes Mundwerk und benutzt seine Feder so gut wie seine Zunge, kann Lieder singen, trinkt jedermanns Brandy und Wasser, raucht so viele Zigarren, wie närrische junge Offiziere ihm gestatten, und wird von den meisten im Lager für einen »Jolly Good Fellow« gehalten. Er ist genau der Mann, der sich Informationen verschaffen kann, besonders bei jungen Soldaten.33

Das Militärestablishment verachtete Russell. Raglan befahl seinen Offizieren, nicht mit dem Reporter zu sprechen, da dieser ein Sicherheitsrisiko darstelle. Besonders erbost war er darüber, dass die Times Briefe von Offizieren und Soldaten veröffentlichte, in denen die erbärmlichen Lebensbedingungen der Truppe hervorgehoben wurden. Man munkelte, die Presse zahle Geld für solche Briefe, von denen manche nicht für die Veröffentlichung bestimmt gewesen, sondern von Verwandten an die Zeitungen weitergereicht worden waren. Die Vertreter der Militärbehörden, die größeren Wert auf Loyalität und Gehorsam als auf das Wohlergehen der Soldaten legten, empörten sich über Briefschreiber, die aus der Reihe tanzten. »Offiziere verfassen absurdere und frechere Briefe denn je, oder die Times heckt sie an ihrer Stelle aus. Jedenfalls ist es sehr schlecht und unsoldatisch von ihnen«, tobte Major Kingscote von den Scots Guards und vom Stabsquartier. »Ich bin immer noch der Meinung, dass die Soldaten frohgemut sind und immer bester Laune zu sein scheinen. Die Offiziere sehe ich seltener, aber mir fällt eines auf: Je mehr aristokratisches Blut sie in den Adern haben, desto weniger murren sie – den Behauptungen der Times zum Trotz.«

Raglan ging zum Angriff über. Am 13. November teilte er dem Kriegsminister, dem Herzog von Newcastle, mit, die Times habe Einzelheiten veröffentlicht, die dem Feind nützlich sein könnten. Tatsächlich war zu hören, dass die Moral der Russen durch Russells Artikel über Nachschubmängel und die üble Verfassung der Soldaten gestärkt worden sei (der Zar selbst hatte die Berichte in St. Petersburg gelesen). Als Reaktion auf Raglans Schreiben erteilte der stellvertretende Militärstaatsanwalt William Romaine den britischen Reportern auf der Krim eine Warnung, und Newcastle schrieb an ihre Herausgeber. Delane ließ sich jedoch nicht dazu bewegen, die Pressefreiheit einzuschränken. Da er Raglan für inkompetent hielt, war es für ihn eine Sache des nationalen Interesses, die schlechte Verwaltung der Armee bloßzustellen, weshalb er Hinweise auf die nationale Sicherheit außer Acht ließ. Am 23. Dezember wurden dem Oberkommando in einem Leitartikel der Times Unfähigkeit, bürokratische Lethargie und offensichtlicher Nepotismus bei der Ernennung von Raglans persönlichem Stab (nicht weniger als fünf seiner Adjutanten waren Neffen von ihm) vorgeworfen. Der letztere Punkt war der wohl schädlichste in einem Konflikt, der sich rasch zu einem umfassenderen politischen Kampf zwischen dem Mittelstand und seinem Ideal der Meritokratie und der alten Welt aristokratischer Privilegien entwickelte.

Schließlich riss Raglan der Geduldsfaden, und am 4. Januar schrieb er erneut an Newcastle, um Russell im Grunde des Verrats zu bezichtigen:

Ich übergehe die Fehler, die der Autor allem und jedem anlastet, wie sehr seine Kritik auch darauf abzielen mag, Unzufriedenheit hervorzurufen und Disziplinlosigkeit auszulösen, aber ich bitte Euch zu berücksichtigen, ob der bezahlte Agent des Kaisers von Russland seinem Herrn besser dienen könnte als der Korrespondent der Zeitung, welche die höchste Auflage in Europa hat … Ich bezweifle sehr, ob eine britische Armee, nun, da das Fernmeldewesen so rasch arbeitet, angesichts eines mächtigen Feindes aufrechterhalten werden kann, wenn jener Feind durch die englische Presse und von London per Telegraf zu seinem Hauptquartier jedes erforderliche Detail über die Zahl, den Zustand und die Ausrüstung der Streitmacht seines Gegners einholen kann.34

Newcastle war unbeeindruckt. Mittlerweile verspürte er bereits den politischen Druck der Times-Kampagne. Der Skandal um den Zustand der Armee bedrohte die Regierung. Der Kriegsminister schloss sich der wachsenden Kritik an der Militärverwaltung an und forderte Raglan auf, Quartiermeister Airey und Generaladjutant Estcourt zu entlassen, womit er hoffte, den Wunsch der Öffentlichkeit, dass Köpfe rollen müssten, zu befriedigen. Dazu war Raglan nicht bereit – er schien nicht zu glauben, dass ein Angehöriger des Oberkommandos die Schuld an den Problemen der Armee trug –, doch er akzeptierte bereitwillig die Ablösung von Lord Lucan, dem er (was höchst ungerecht war) die Schuld an der Opferung der Leichten Brigade gab.