Zu Hitlers Zielen für 1942 gehörte die Stürmung von Leningrad. Laut einer Führerweisung vom 5. April sollte diese im Rahmen der Operation Nordlicht stattfinden, sobald durch den Sieg auf der Krim Panzer und Geschütze freigesetzt waren.1 Obwohl seine Generale einen weiteren Angriff auf Moskau befürworteten, bekräftigte Hitler seine Absicht nach der Einnahme von Sewastopol. Er befahl Manstein, fünf Divisionen und ein riesiges Eisenbahngeschütz, den »Schweren Gustav«, nach Norden zu führen.2 Ein paar Tage später erklärte er beim Mittagessen, Leningrad sei, genau wie Moskau, dem Erdboden gleichzumachen. Anschließend würden sich die Russen nach Sibirien zurückziehen.3 Doch weit davon entfernt, nach Sibirien zurückzuweichen, unternahm die Rote Armee Mitte August ihren vierten Versuch, die deutschen Linien am Südufer des Ladogasees zu durchbrechen. Dabei konzentrierten sie sich auf die bereits blutgetränkten Sinjawino-Höhen südlich von Schlüsselburg. Mansteins neue Divisionen konnten einen Durchbruch verhindern, waren jedoch nicht in der Lage, die Operation Nordlicht einzuleiten. Unterdessen startete Hitler die Operation Blau, einen mächtigen Vorstoß nach Süden in Richtung Kaukasus und Zentralasien. Rostow am Don fiel in der letzten Juliwoche, und gegen Mitte August erreichten deutsche Panzer die Vorhügel des Kaukasus, womit sie den Ölfeldern von Baku verlockend nahe waren.

In Wirklichkeit wendete sich das Blatt jedoch zugunsten Russlands. Im Herbst wirkte die Wehrmacht stark überfordert: Ihre Nachschublinien waren dünn, ihre Rekruten immer jünger und unerfahrener und ihre Generale zunehmend Jasager – »nickende Esel«, wie Speer sie nannte4 (Halder trat im September zurück, nachdem er über Hitlers Tobsuchtsanfälle und dessen »immer schon vorhandene Unterschätzung der feindlichen Möglichkeiten« geklagt hatte). Die Sowjetstreitkräfte dagegen begannen nun, an einem Strang zu ziehen. Im Gegensatz zu Hitler hatte Stalin sich damit abgefunden, militärische Entscheidungen am besten den Experten zu überlassen. Er hörte seinen Generalen immer häufiger zu, und im Oktober entzog er den politischen Kommissaren, die den Berufsoffizieren lästigerweise nicht von den Fersen wichen, die meisten Vollmachten. Lieferungen aus dem Leih-Pacht-Abkommen trafen auf dem Landweg über Wladiwostok und Teheran statt mit den unsicheren Arktiskonvois ein, und die Waffenproduktion erhöhte sich, besonders was die robusten, zuverlässigen T-34-Panzer und die PPSch-41-Maschinenpistolen betraf.

Auch die schiere Größe der Sowjetbevölkerung machte sich bemerkbar, genau wie die Bereitschaft der Roten Armee, Frauen einzusetzen, die seit Frühjahr 1942 in hoher Zahl der Wehrpflicht unterlagen. Nach Kriegsbeginn erfüllten sie – überwiegend, wie ihre männlichen Kameraden, knapp unter oder über zwanzig Jahre alt – vor allem Hilfsfunktionen, doch nun wurden sie auch als Pilotinnen von Jagd- und Bombenflugzeugen, als Flugabwehrkanoniere, Beobachterinnen, Scharfschützinnen, Minenräumerinnen und gewöhnliche Infanteristinnen ausgebildet. Der verblüffte Fritz Hockenjos schrieb: »Vormittags sah einer meiner Posten drüben ein Flintenweib zurückgehen. Spasseshalber schoß er ihr nach, sie ging in Deckung, sprang, wandte sich, schoß zurück und sprang weiter – so gut wie irgendein gut gedrillter Soldat. Hoffentlich bekomme ich nie mit derlei Weibern zu tun.« Später, während eines russischen Angriffs bei Pskow, berichteten seine Männer, sie hätten gesehen, wie Soldatinnen mit Matten voranliefen, »um sie für die nachfolgende Sturminfanterie über unsere Drahthindernisse zu werfen. Sie werden zusammengeschossen und die Infanterie auch. Die Männer der Elften, als sie mir davon berichteten, verbargen ihren Schauder unter derben Witzen. Als ich sie fragte, woran sie denn gemerkt hätten, daß es Weiber waren, grinsten sie: ›Beim Springen, da hat alles an ihnen so geschwabbelt!‹«5 Bei Kriegsende hatten rund 800000 Frauen in der Roten Armee gedient.

Die Tatsache, dass der Krieg im Osten umschlug, wurde der Welt bei Stalingrad deutlich, der kleinen Stadt an der Wolga, weniger als zweihundert Kilometer von der heutigen russischen Grenze mit Kasachstan entfernt. Stalingrad gilt immer noch als das Symbol für sowjetische Hartnäckigkeit und nationalsozialistische Selbstüberschätzung. Die Stadt wurde seit August 1942 belagert und schien der Niederlage nahe zu sein, bis Schukow Mitte November eine ehrgeizige Umzingelung von Paulus’ 6. Armee begann. Mitte Dezember scheiterte ein von Manstein geleiteter Versuch, die 6. Armee zu befreien, und nach sieben weiteren Wochen schrecklichen Gemetzels kapitulierte Paulus mit mehr als 90000 Soldaten. In seiner Wolfsschanze zeigte sich Hitler besonders wütend darüber, dass Paulus nicht Selbstmord begangen hatte: »Was heißt das Leben? … Der einzelne muß ja sterben. Was über dem einzelnen Leben bleibt, ist das Volk … Er konnte sich von aller Trübsal erlösen und in die Ewigkeit, in die nationale Unsterblichkeit eingehen, und er geht lieber nach Moskau.«6 Die gleiche wenig optimistische Botschaft war auf die Feldpostkarten gedruckt, die Hockenjos seiner Frau nach Hause schickte: »Es ist gänzlich unwichtig, ob wir leben, aber notwendig ist, daß unser Volk lebt, daß Deutschland lebt.«

Für Leningrad, das nur noch ein Fünftel seiner Vorkriegsbevölkerung besaß, war der zweite Belagerungswinter nicht mit dem ersten zu vergleichen. Wieder zogen sich die Haushalte in einzelne Zimmer zurück, die mit qualmenden burschuiki geheizt wurden, wieder versiegelten sie die Fenster und legten Lebensmittel- und Feuerholzvorräte an. Aber der Winter war milde, mehr Wohnungen verfügten nun über Strom und Wasser, und das Rationsniveau war das gleiche wie in Moskau: Die Massentode von 1941/42 wiederholten sich nicht.

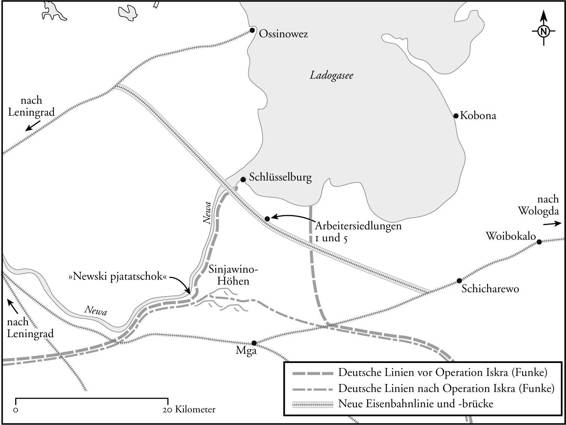

Karte 6: Die Blockade ist gebrochen, Januar 1942

Während die Schlacht um Stalingrad noch auf dem Höhepunkt war, ordnete Stalin einen weiteren Vorstoß zur Befreiung Leningrads an. Diese Operation trug den Codenamen Iskra (»Funke«) und war im Wesentlichen eine besser geplante und mit besserer Bewaffnung durchgeführte Neuauflage der Sinjawino-Offensive vom vorhergehenden August. Die Leningrader Heere sollten die Newa an drei Stellen westlich von Schlüsselburg überschreiten, während die Wolchower Streitkräfte nach Westen vordringen und sich südlich von Ladoga mit ihnen zusammenschließen würden. Ein erster Versuch, die Newa mit Panzern zu überqueren, schlug fehl, da das Eis ihr Gewicht noch nicht tragen konnte. Die Operation wurde bis zum 12. Januar verschoben, als die Temperatur auf –15 °C gefallen war. Geleitet von Schukow, begann sie bei Tagesanbruch mit einem zweistündigen Sperrfeuer aus mehr als 4500 Geschützen. Diesmal gelangten die Panzer ans andere Ufer – und zwar mit Hilfe ausgeklügelter Pontons, die im Schutz der Dunkelheit in Position gebracht und mit Wasser, das man unter dem Eis herausgepumpt hatte, eingefroren worden waren. Am Tagesende hatte die Rote Armee einen fünf Kilometer langen und einen Kilometer breiten Brückenkopf am Südufer der Newa errichtet. Am 14. Januar waren die beiden Sowjetfronten nur noch knapp fünf Kilometer voneinander entfernt, und am 18. Januar um 9.30 Uhr trafen sie sich schließlich bei zwei Torffeldern, die als »Arbeitersiedlungen Nr. 1 und 5« in die Geschichte eingegangen sind, in Wirklichkeit jedoch Außenposten des Gulag darstellten. Später am selben Tag befreite die Rote Armee Schlüsselburg. Die Stadt war fast leer, denn nur ein paar Hundert ihrer Bewohner waren nicht an Hunger gestorben oder mit den Deutschen geflohen.

In Leningrad drängten sich Menschenmengen um die Lautsprecher an den Straßenecken. »Ein ungewöhnlicher Tag«, schrieb Vera Inber am 16. Januar:

Die ganze Stadt wartet. Wir haben Schlüsselburg befreit – das ist gewiß. Man sagt aber auch, daß unsere beiden Fronten (die Leningrader und die Wolchowfront) sich vereinigt haben. Offiziell ist es noch nicht bekannt. Aber die Stadt wartet.

Irgendwo schießt die Artillerie. Erst ganz vor kurzem war der Fliegeralarm zu Ende: das Leben der belagerten Stadt geht weiter. Aber alle warten. Niemand spricht darüber. Alle scheinen zu fürchten, daß ein unangebrachtes Wort dorthin dringen würde, wo sich unser Schicksal entscheidet und dort womöglich etwas ändern könne … Ich bin verwirrt. Ich finde keine Ruhe. Ich versuche zu schreiben, aber es geht nicht.7

Die offizielle Ankündigung folgte zwei Tage später in riesigen Buchstaben auf Plakaten überall in der Stadt. »Die Blockade ist gesprengt! Die Blockade ist gesprengt!«, jubelte Anna Ostroumowa-Lebedewa. »Welches Glück, welche Freude! Die ganze Nacht hat niemand geschlafen. Manche weinten vor Entzückung, andere feierten, noch andere stießen nur Rufe aus … Wir sind nicht mehr vom Vaterland abgeschnitten! Wir teilen einen Puls mit ihm!«8 – »Alle beglückwünschen einander«, schrieb Dmitri Lasarew, »erzählen, wie und von wem sie die Nachricht hörten – wie Frauen aus den Büros der Hausverwalter auf die Straße liefen, wer wen küsste, wer sich bekreuzigte … Egal, wie heftig oder häufig die Luftangriffe und die Bombardierungen sind: Die Blockade ist gesprengt – es ist der Anfang vom Ende!«9

Es war der Anfang vom Ende, doch nicht mehr. Der Sieg war nach sowjetischen Maßstäben nicht besonders hoch bezahlt (34000 Tote, Vermisste oder Gefangene), aber keineswegs vollständig gewesen.10 Die Rote Armee hatte die deutsche Umklammerung am Ladogasee gelöst, doch sie hatte nur einen engen Korridor, acht Kilometer breit an der schmalsten Stelle, zum »Festland« freigelegt. Südlich und westlich von Leningrad verharrten die deutschen Heere weiterhin in den äußeren Vororten. (Fritz Hockenjos, der von seinem neuen Beobachtungsposten – wiederum ein Klosterglockenturm – am Finnischen Meerbusen hinüberspähte, konnte Autos und Fußgänger auf den Straßen erkennen und die Fenster eines Regierungsgebäudes zählen.11) Im Februar 1943 sollte eine zweite Operation, mit dem Codenamen Polarstern, die Belagerung völlig aufheben, indem die Rote Armee die deutsche 18. Armee im Westen umzingelte und ihre Eisenbahnverbindung zur Etappe in Pskow kappte. Die Operation scheiterte jedoch infolge des Regens, Hitlers später Vorsicht nach Stalingrad und der spanischen Blauen Division, die ihre Stellungen in Krasny Bor durch blutige Grabenkämpfe verteidigte. (Hockenjos, der die Spanier als Caballeros und »Operettentenöre« abgetan hatte, nahm seine Worte wahrscheinlich zurück.)

Der Korridor ermöglichte immerhin – mit Hilfe einer Pontonbrücke über die Newa hinweg – den Bau einer provisorischen, vierunddreißig Kilometer langen Eisenbahnlinie nach Leningrad. Der erste Zug direkt vom »Festland« rollte am 7. Februar in den Finnischen Bahnhof, wo man ihn mit Reden, Fähnchen und einer Blaskapelle begrüßte. Geschmückt mit eichenblattumkränzten Porträts Stalins und Molotows sowie einem Banner mit der Aufschrift »Tod den faschistischen deutschen Usurpatoren!«, soll der Zug Butter (»für die Kinder Leningrads«) und junge Katzen an Bord gehabt haben (wegen einer Rattenplage war die Nachfrage nach den Letzteren größer). Die Bahnlinie, obwohl durch Beschuss gefährdet, bis die Deutschen im September schließlich von den Sinjawino-Höhen vertrieben wurden, ergänzte die inzwischen besser funktionierenden Eis- und Schiffsrouten über den Ladogasee.

Innerhalb der Stadt war die Stimmung von 1943 durch gespanntes, angestrengtes Warten gekennzeichnet: auf eine zweite Front; darauf, dass der Beschuss und die Luftangriffe aufhörten; dass der Krieg endete und das normale Leben wieder begann. Alle litten weiterhin unter stechendem Hunger. Die Bibliothekarin Maria Maschkowa wurde von Wellen der Depression überwältigt, in deren Verlauf sie sich für nichts interessierte und durch ständige Gedanken an Brot und Kascha erschöpft wurde. Obwohl ihre Wohnung nun sauber und warm war, über Strom, Toilette, Telefon und Radio verfügte, fühlte sie sich dauernd ausgelaugt und gereizt. Bei der Arbeit schienen ihr die Aufgaben »durch die Hände zu gleiten«, zu Hause wurde sie von Schuldbewusstsein über ihre Unfähigkeit gequält, sich an ihren Kindern zu erfreuen. Ihr ausgezehrter, an Rheuma leidender Mann hatte sich zurückgezogen, sprach kaum und schlief abends »wie ein Murmeltier«, während sie grollend Socken stopfte oder Die Brüder Karamasow las. Den Klatsch ihrer Freundin Olga Berggolz über Flirts und Eifersüchteleien im Rundfunkhaus fand sie unverständlich, und der Anblick einer Frau, die ihr Kind im Wartezimmer eines Arztes stillte, kam ihr geradezu abstoßend vor. Sie rechnete aus, dass das Baby im Februar oder März des Vorjahres gezeugt worden war – »in den Monaten, als Menschen zu Hunderttausenden zusammenbrachen, an Hunger starben, als die Leichenhallen voll und Tote mit schwarzen, faltigen Gesichtern überall waren. Und bei alledem der Beginn eines neuen Lebens! Wo hatten sie die Kraft, die Leidenschaft gefunden?«

Die Spuren des Massentodes waren noch allgegenwärtig, besonders in den zerstörten und schmutzigen »toten« Wohnungen, aus denen Maschkowa Bücher für die Öffentliche Bibliothek retten musste. Jede hatte eine eigene Geschichte des Todes, der Plünderei, des Selbstmords und der Kinder, die verhaftet, in Heime geschickt worden oder einfach verschwunden waren. Am 7. April 1943 besuchte sie drei derartige Wohnungen, von denen eine äußerst »typisch für Leningrad« war:

Einmal war es eine sechsköpfige Familie. Der Vater und die älteste Tochter brechen zur Roten Armee auf, und man hört nichts mehr von ihnen. Niemand weiß, ob sie tot oder lebendig sind. Die Mutter bleibt mit drei Kindern – dem achtjährigen geistig behinderten Boris, der dreizehnjährigen Lida und der fünfzehnjährigen Ljusja – in Leningrad zurück. Tapfer versucht sie, die Kinder vor den Klauen des Todes zu retten, aber es gelingt ihr nicht. Im Dezember stirbt Boris, im Januar Lida und dann, an Hungerdiarrhöe, die Mutter selbst. Damit ist nur noch Ljusja übrig – mit einer Abhängigenkarte in einer dunklen, kalten, ruinierten Wohnung, bedeckt von Schmutz und Ruß. Sie schleppt sich zum Markt, verkauft Sachen und beginnt – ein letzter Ausweg –, von den Nachbarn zu stehlen. Man ertappt sie mit gestohlenen Lebensmittelkarten und verhaftet sie; seit März letzten Jahres gibt es keine Nachricht von ihr. Vielleicht ist sie ebenfalls tot. Was bleibt, ist ein beängstigendes, dystrophisches Zimmer voll Dreck, Unrat und Ruß. Keine Familie, nur zwei leere Betten im Chaos – die einzigen Überreste einer früher gemütlichen Wohnung. Oh, wie vertraut das ist!

Auch Spuren des Terrors waren nicht zu übersehen. Maschkowa wurde im Februar und März viermal, immer spätabends, ins Große Haus vorgeladen. Eine erschöpfende Sitzung dauerte neun Stunden. Obwohl sie die Gespräche in ihrem Tagebuch nur kurz und vage erwähnt (»Ich kam zornig nach Hause; komplizierte Beziehungen habe ich satt«), dürfte man sie höchstwahrscheinlich aufgefordert haben, Freunde und Kollegen zu denunzieren.

Im Frühjahr schien ihr Leben erfreulicher zu werden. Am Ostersonntag beduselten sich ihr Mann und sie mit fünf Litern Bier und kauften sich Kleidung; am 1. Mai machten sie Frühjahrsputz, luden Freunde zum piroschki-Essen ein und hörten den Kindern in einem Schulkonzert zu. Aber Maschkowas Depression und Selbstekel lösten sich nicht auf.

Wie können wir die Kraft finden, glücklich, froh, ohne endlose Sorgen zu leben? Warum können die Kinder nicht die Grundlage für unser Glück sein? Schließlich sind sie gute Kinder, und wir sollten nur für sie leben. Warum können wir nicht die Angst unterdrücken, dass der Rest unseres Lebens nichts als Mühe und Anstrengung bringen wird? … Liegt es wirklich nur daran, dass uns ein Stück Brot und eine Schüssel Suppe fehlen? Sind unsere inneren Reserven wirklich so dürftig, dass dies alles andere um uns herum beeinflusst?12

Häufige Luftangriffe erhöhten die Belastung, denn zwischen Januar und Mai gab es durchschnittlich etwas mehr als einen Fliegeralarm pro Nacht.13 Auch der Kanonenbeschuss, besonders schlimm in der ersten Jahreshälfte, wurde so präzise, dass man Straßenbahnhaltestellen verlegen und die gerade wieder eröffneten Kinos Aurora und Jugend schließen musste.14 Das Sperrfeuer nahm nun ein festes Muster an und fiel morgens und abends mit der Fahrt zur Arbeit zusammen. Besonders heftig war es an öffentlichen Feiertagen (am 1. Mai schwankte Vera Inbers Haus »wie eine Schaukel«) und an Tagen, an denen (mittlerweile nicht mehr seltene) Sowjetsiege bekannt gegeben wurden. Zu den nachweislich »glücklichen« Orten gehörten der Alexanderplatz mit der Statue Katharinas der Großen inmitten ihrer Generale und Höflinge sowie das Rundfunkhaus, dessen Bleifundamente angeblich aus seiner Zeit als japanisches Konsulat stammten. Unglückliche Stellen waren der Liteiny (mit der »Teufelsbrücke«), der Platz vor dem Finnischen Bahnhof (»Tal des Todes«) und die Ecke von Newski und Sadowaja, gegenüber der Öffentlichen Bibliothek. Am 8. August entgingen Maschkowas Kinder dort auf dem Heimweg von einem Angelausflug knapp dem Tod: »Plötzlich kamen sie nach Hause, und Worte sprudelten aus ihnen hervor über abgetrennte Gliedmaßen, Blut, einen zermalmten Lastwagen – und im selben Atemzug über die drei kleinen Fische, die sie gefangen hatten und die noch in ihrem Netz zappelten. Ich küsste und umarmte sie, war außer mir vor Freude und fühlte mich zugleich völlig gebrochen.«15

Anna Ostroumowa-Lebedewa wohnte noch mit ihrem Dienstmädchen Njuscha, deren einziger Sohn im Vorjahr an der Front gefallen war, an der Wyborger Seite. Bei Luftangriffen schliefen sie im Flur – Ostroumowa-Lebedewa auf einem Klappstuhl, Njuscha auf einer Truhe. Nach jedem Einschlag »hüpfte« das Gebäude, fielen Töpfe von den Regalen, ratterten Geschosshülsen von Flakkanonen wie getrocknete Erbsen über das Dach und zeigten sich neue Risse in der Decke. Einmal flog ein Bombensplitter durchs Fenster herein und blieb in einem Sessel stecken. Sie wussten, dass das Gebäude, wenn eine Brandbombe in der Dachkammer landete, mit einiger Sicherheit abbrennen würde, denn es gab keine anderen Bewohner mehr, die Wache schieben konnten. Morgens waren die Gehsteige mit knirschenden, glitzernden Glasscherben bedeckt. Ostroumowa-Lebedewa wurde durch ihre Arbeit – ihr erster Holzschnitt nach dem Hungerwinter markierte einen speziellen Moment, ihre Werkzeuge glitten so zügig wie immer in das Holz – sowie durch die Güte eines treuen Freundeskreises, hauptsächlich jüngere Künstlerinnen, am Leben erhalten. Zu ihrem zweiundsiebzigsten Geburtstag am 15. Februar 1943 brachten sie ihr eine Kerze, einen halben Liter Milch (für den die Spenderin jeweils fünf Kilometer hin und zurück zu einem Krankenhaus gegangen war), ein Päckchen Tee, drei Bonbons und zwei Suppenlöffel Kaffee. Njuscha überreichte ihr ein Stück Küchenseife. »Sämtlich willkommene und nützliche Geschenke … [Wir] sprachen nicht über Essen, Rationen, Brot, Dystrophie und so weiter, sondern über Bücher, Kreativität, Kunst – über die Dinge, die mir am Herzen liegen, für die ich lebe.« Im Sommer machte sie sich zu Spaziergängen auf, betrauerte die Schäden an ihren Lieblingsgebäuden und pflückte Klee und Butterblumen, die im hohen Gras am Rand der Bürgersteige wuchsen. Das Unkraut gab ihr das Gefühl, auf »freier Erde, irgendwo auf einem Feld« unterwegs zu sein. »Diese bescheidenen Blumen, so zart und vergänglich, erfüllen meine Seele mit Frieden und Glück.«

Sie flüchtete sich nicht mehr in die Tagebücher ihrer Kindheit, mit den Notizen über Italienreisen zur Jahrhundertwende und Aquarellskizzen von Lugano und dem Simplonpass. Ihre neuen Aufzeichnungen schrieb sie an ruhigen Tagen im Krankenhausgarten, zwischen Splittergräben und Gemüsebeeten, oder während der Luftangriffe im fensterlosen Badezimmer auf einem über dem Waschbecken liegenden Brett. Während des Sperrfeuers in einer heißen Nacht Ende Juli rief eine Freundin an, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei:

Durch das Pfeifen und Donnern der Granaten hindurch rief ich: »Wir sind noch hier! Wir sind noch hier!« Und da mir einfiel, dass sie im Ausland gewesen war, fragte ich: »Meine Güte, wie heißen denn die Blumen, die ganz oben im Schnee wachsen, in den Alpen? Ich versuche schon den ganzen Tag, mich daran zu erinnern!«

»Alpenveilchen!«

»Ach ja, Alpenveilchen!«

Ein paar Tage später kamen Njuscha und sie knapp davon, als ein Geschoss zwei Zimmer weiter das Dach durchbohrte und bis ins Parterre hinunterstürzte. Danach suchten sie bei Luftangriffen einen Schutzkeller auf, zogen jedoch nicht fort.

Das Artilleriefeuer behinderte auch die Arbeit in der Sudomech-Werft. Am 18. April schlugen 31 Granaten in Wassili Tschekrisows Werkstatt ein, die daraufhin verlegt werden musste. »Meine Mädchen waren dort, als es begann«, notierte er beifällig, »aber bevor sie hinausgingen, schlossen sie ab. Gut gemacht … Am Abend betätigten sich alle als Glaser und vernagelten die Fenster mit Sperrholz.«16 Wenn er sich nicht Bombenschäden widmen musste, verbrachte er einen großen Teil seiner Zeit damit, für das Personal mit der Bürokratie zu kämpfen:

Eine interessante Tatsache. Ein Mädchen kam aus dem Krankenhaus und ging zu ihrem Wohnheim. Es war verlegt worden. Niemand wusste, wohin. Kein Besitz, kein Geld, keine Karten. Der Bezirkssowjet schickte sie zu uns. Es wird sechs Tage dauern, die Sache abzuwickeln. In der letzten Nacht schlief sie draußen auf einem Hof. Heute ist Sonntag, deshalb können wir sie nicht registrieren, und ohne Registrierung dürfen wir ihr keinen Platz in unserem Wohnheim geben. Und sie kann keine neuen Karten bekommen … Ich beschloss, sie zu den Kleingartenorganisatoren zu schicken, aber auch dort erhält sie bis Dienstag keine Karten. Ohne Lebensmittelkarten wird sie hungern und in drei Tagen wieder im Krankenhaus sein … Also habe ich mit der Kantine abgesprochen, dass sie dort heute und morgen verpflegt wird, doch wird man es tatsächlich tun? Das ist ein Beispiel für die Arbeit, die mich seit zehn Tagen in Anspruch nimmt. Überall herrscht Mangel an Arbeitskräften, und diejenigen, die wir haben, setzen wir unproduktiv ein.17

Abgesehen von diesen Alltagsproblemen beschäftigte Tschekrisow sich auch weiterhin mit der virtuellen Realität der Parteipolitik. Auf einer Versammlung im Juli inszenierte die Parteiorganisation der Fabrik eine Säuberung im kleinen Maßstab. Ein Mann wurde zum Tode verurteilt, und sieben erhielten lange Gefängnisstrafen. Man hatte ihnen vorgeworfen, bei Lebensmitteldiebstählen mit der Führung der Werft konspiriert sowie »Vorbereitungen zum Empfang der Deutschen« getroffen zu haben. Obwohl Tschekrisow selbst in den dreißiger Jahren zu Unrecht aus der Partei ausgeschlossen worden war, scheint er keine Zweifel an der letzteren Anklage gehabt zu haben, denn er fragt in seinem Tagebuch: »Wie konnte dem Partorg so etwas entgehen?«

Auch in anderen Einrichtungen setzten sich die Repressionen fort. Jakow Babuschkin, der lebhafte und freimütige Radioproduzent, der die Schostakowitsch-Premiere organisiert hatte, wurde im April vom Rundfunkhaus entlassen, womit er seine Freistellung von der Wehrpflicht verlor. Er fiel im Juni an der Front.18 In dem zum Lazarett umgewandelten Hotel Jewropa wurde Marina Jeruchmanowa, die Zwanzigjährige, die den Massentod als Pflegerin überlebt hatte, als Zeugin in einer Verhandlung gegen den Verwaltungschef vorgeladen, einen Mann, den das Personal wegen seiner Fairness, Offenheit und seines Charmes bewunderte. Nur von Marina verteidigt – die naiverweise angenommen hatte, dass auch andere für ihn eintreten würden –, wurde er wegen »konterrevolutionärer Tätigkeit« nach Artikel 58 der Strafgesetzgebung für schuldig befunden – »dazu nach endlosen anderen Ziffern und Buchstaben. Das ganze Alphabet schien nicht auszureichen, um seine Verbrechen aufzuzählen.« Marina – fassungslos beim Anblick ihres unrasierten, gürtellosen und zutiefst resignierten Chefs – wurde zusammen mit ihrer Mutter und Schwester hinausgeworfen.19

Nach dem partiellen Durchbruch vom Januar 1943 kam es im Norden Russlands mehrere Monate lang kaum zu ernsthaften Kämpfen. Ein vorzeitig einsetzendes Frühjahrstauwetter störte die Truppenbewegungen, und mit Ausnahme eines weiteren erfolglosen Versuchs im Juli, den Landkorridor zum »Festland« zu erweitern, wandte sich die Aufmerksamkeit dem Zentrum und Süden zu, wo sich die großen Gegenoffensiven der Roten Armee nach der Schlacht von Stalingrad beschleunigten. Rostow am Don wurde im Februar befreit; Charkow war, nach mächtigen Panzerschlachten im Juli bei Kursk, Ende August an der Reihe. Am 3. September erhielt Stalin endlich seine zweite Front, als die Alliierten in Italien landeten.

Außerhalb Leningrads folgte das Leben im Schützengraben unterdessen einer stillen Routine. Südlich der Kirow-Werke wurden Besucher von den Soldaten mit hausgemachtem Sauerkraut und Salzgurken bewirtet. Am Wolchow schlief der Artillerist Wassili Tschurkin ausgiebig, pflückte wilde Himbeeren, schaute zu, wie sein General morgens mit Hanteln trainierte, und schrieb sein Tagebuch an einem Schreibtisch, auf dem eine Petroleumlampe, ein Tintenfass, ein Federkasten und ein Glas mit Wildblumen standen. Anderswo benutzten Soldaten Dynamit, um Brachsen und Hechte zu fangen, stellten Selbstgebrannten her, verwendeten angebundene Gänse als Wachtposten und schnitzten Messer aus den Plexiglasscheiben abgeschossener Flugzeuge. Auf der anderen Seite des Niemandslandes verbrachte Fritz Hockenjos seine Zeit damit, Vögel zu beobachten (der Soldat, der ihm von der ersten Lerche berichtete, wurde mit einem Schnaps belohnt), Fotos zu machen (Lieblingsmotive waren Kirchenruinen und verkohlte Bäume, die sich vor dramatischen Sonnenuntergängen abzeichneten) und eine streunende Katze zu sich zu nehmen, die er Minka nannte und die auf einem zusammengerollten Mantel neben seinem Kopf schlafen durfte. Seine Männer stellten komische Schilder auf – »Berlin 1400 km, Leningrad 3 km«; »Kein Trinkwasser«, wenn ihre Schützengräben überflutet wurden – und gaben den geschützten Ecken, in denen sie Karten spielten, die Namen schwäbischer Kneipen, etwa »Am Wilden Mann« und »Am Alten Fritz«. Nur durch ein paar hundert Meter mit Stacheldraht durchsetzten Schlamms getrennt, entwickelten die beiden Seiten eine gewisse Intimität: Sie begafften die Mädchen, welche die Unterstände der jeweils anderen Seite besuchten, scherzten miteinander – »Ihr gebt uns einen eurer Usbeken, und wir geben euch einen unserer Rumänen« – und trafen unausgesprochene Vereinbarungen darüber, wann und wo geschossen wurde. »Eines Nachts sind die Russen überall im Niemandsland, und wir warten vor dem Draht darauf, sie gefangen zu nehmen«, bemerkte Hockenjos, »und dann wechseln wir die Rollen in der nächsten Nacht.«20 Er schrieb die Melodie von »Kalinka«, vermutlich dem Gesang russischer Soldaten nachempfunden, säuberlich auf die Rückseite eines Blattes mit Entfernungsmessdaten.

Im September 1943, als die Wehrmacht bereits überall in der Mitte und im Süden des Landes zurückwich, begannen Hitlers Generale, auch den Rückzug von Leningrad zu befürworten. Da Panzer und Geschütze vorwiegend für die Verteidigung von Minsk und Kiew eingesetzt wurden, hegten sie keine Hoffnung mehr, eine volle Blockade wiederherzustellen, und die nördlichen Heere waren durch den Rückmarsch im Süden gefährlich entblößt, zumal eine wachsende Zahl von Partisanen nun regelmäßig Eisenbahngleise und Nachschubkonvois, wenn diese von den Hauptstraßen abwichen, in die Luft sprengte. (Der Chef der regionalen Partisanenorganisation behauptete in einer Meldung an Stalin vom 25. September, seine etwas über fünftausend Mann hätten 673 Straßen- und Eisenbahnbrücken gesprengt, 7992 Güter- und Flachbettwaggons zerstört sowie 220 Lagerhäuser, 2307 Lastwagen und Pkws, 91 Flugzeuge und 152 Panzer verbrannt. »Die Partisanen haben mich wieder durchgelassen«, schrieb Hockenjos sarkastisch nach seiner Rückkehr von einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Narwa.21) In sowjetischen Geheimdienstmeldungen wurde festgehalten, dass sich Zweifel in den unteren deutschen Rängen breitmachte. »Wir sollten unsere Zeit nicht auf diese Sumpflandschaft verschwenden«, erklärte ein gefangener deutscher Soldat seinen Vernehmern. »Sie sollten uns die Ukraine verteidigen lassen.«22 Ein Deserteur aus der deutschen Garnison in Nowgorod behauptete, seine Offiziere widmeten ihre ganze Zeit dem Alkohol und dem Glücksspiel, während die einfachen Soldaten ihr Vertrauen in »eine Vernichtungswaffe« setzten, »die bislang ein großes Geheimnis ist«. Er selbst habe beschlossen, die Seiten zu wechseln, bevor er getötet werde.23 Ein Dritter gab zu Protokoll, er habe seine Nachrichten immer von dem Koch in seiner Feldküche bezogen, »aber nun weiß er nicht mehr als wir. Wenn wir nicht über die Ereignisse an der Front unterrichtet werden, dann deshalb, weil es nicht so gut läuft. Russland ist zu groß, um von uns besiegt zu werden.«24

Obwohl Hitler den Finnen (die nun diplomatische Fühler nach Amerika ausstreckten) keinen Vorwand bieten wollte, sich wegen der Aufgabe Leningrads aus dem Krieg zurückzuziehen, ließ er sich teilweise überzeugen und gestattete dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, Georg von Küchler, die Errichtung einer neuen defensiven »Pantherlinie« hinter der Narwa sowie dem Peipus- und dem Pskower See. Fünfzigtausend Arbeiter, hauptsächlich aus der örtlichen Bevölkerung herangezogen, errichteten sechstausend Bunker, verlegten zweihundert Kilometer Stacheldraht und gruben Schützengräben und Panzerfallen von vierzig Kilometer Länge. Die Linien der Heeresgruppe Nord verkürzten sich um ein Viertel, wobei sich eine Viertelmillion sowjetischer Zivilisten dem Rückzug anschloss – manche freiwillig, andere unter Zwang, damit sie nicht von der vorrückenden Roten Armee rekrutiert werden konnten (eine Bäuerin, bei der Hockenjos kurzfristig einquartiert war, packte geschwind ihre Sachen, was seiner Meinung nach nicht unbedingt ein Kompliment für die Deutschen war, sondern nur anzeigte, dass sie noch größere Angst vor den Bolschewiki hatte). Doch der Ring um Leningrad blieb so straff wie immer. Von Puschkin und den Pulkowo-Höhen aus wurde die Bombardierung der Stadt mit sinnloser Bosheit fortgesetzt. Die Opfer (zum Beispiel wurden im Dezember zwei Studentinnen im Erisman-Krankenhaus getötet) waren umso grausamer, als das Ende der Belagerung so offenkundig bevorstand.

Im späten September eroberte die Rote Armee Smolensk zurück, und am 6. November, nachdem sie den Dnepr geschickt und unbeobachtet überquert hatte, befreite sie Kiew gerade rechtzeitig zum Tag der Revolution. Im Norden waren General Goworows Pläne für die Befreiung Leningrads nun fast abgeschlossen. Die Offensive sollte drei Spitzen haben: eine östliche, die vom Oranienbaumer Kessel in Richtung Peterhof und Urizk vorstoßen sollte und in die heimlich 52000 Soldaten eingerückt waren; eine südliche von der Stadt selbst nach Puschkin und Pulkowo; eine westliche von Wolchow in Richtung Nowgorod. Infolge von Schdanows Bitten wurden zusätzlich 21600 Geschütze, 1475 Panzer, 1500 Katjuscha-Mehrfachraketenwerfer und 1500 Flugzeuge bereitgestellt. Mit fast zweimal so vielen Männern wie die Heeresgruppe Nord (1,24 Millionen, verglichen mit Küchlers 741000), mehr als doppelt so vielen Geschützen und über viermal mehr Panzern und Flugzeugen hatte Goworow nun zahlenmäßig eine überwältigende Überlegenheit. Die Lufthoheit war so umfassend, dass sich Lastwagenfahrer der Roten Armee nachts nicht mehr die Mühe machten, ihre Scheinwerfer abzublenden.

Der Angriff begann am Morgen des 14. Januar 1944 mit einem gewaltigen Beschuss aus Oranienbaum. Im dichten Nebel wurden in einer Stunde und fünf Minuten 104000 Granaten abgefeuert. »Wir können meinen Urlaub vergessen«, schrieb ein deutscher Offizier seiner Frau an jenem Abend. »Hier brodelt eine Schlacht, die alles Bisherige übertrifft. Die Russen rücken an drei Seiten vor. Wir machen die Hölle durch. Ich kann es nicht beschreiben. Wenn ich überlebe, erzähle ich dir später davon. Im Moment kann ich nur eines sagen: Wünsch mir Glück.«25 Am nächsten Morgen folgte eine Attacke mit 220000 Geschossen auf Pulkowo, die eine Stunde und vierzig Minuten andauerte. Das Sperrfeuer und seine Erwiderung verblüfften die Leningrader, ließen den Verputz von den Decken bröckeln, Lampen hin und her schaukeln und eine der Werkhallen in Tschekrisows Werft zusammenbrechen. Die Menschen, in Unterständen und Treppenhäusern zusammengedrängt, beteten darum, dass dies wirklich das Ende sein würde. »Ich setzte mich zu Mama aufs Bett«, schrieb Olga Freudenberg am 17. Januar:

Ein schrecklicher Donnerschlag, eine Detonation. Ich schaute auf die Uhr, um die Intervalle zu verfolgen. Plötzlich erneut ein Donnerschlag, alles erschütternd, bereits ohne Detonation. Nebenan! Dann ein Donnerschlag wie ein Erdbeben. Das waren wir. Ich sah um mich, was nun wo geschah; im gleichen Augenblick fielen sämtliche Fensterscheiben heraus. Und die Januarkälte brach ins Zimmer herein.

Übernatürliche Kräfte wurden in mir wach. Ich packte den Pelzmantel, hüllte Mama hinein, zog das schwere Bett in den Flur, schob es in mein Zimmer. Dort war ein Fenster heil geblieben, das andere dichtete ich mit Stofflappen ab.26

Anna Ostroumowa-Lebedewa verbrachte den 18. und 19. Januar ausschließlich im Badezimmer und versuchte, dem Pfeifen und Krachen außerhalb des Gebäudes standzuhalten. »Ich muss zugeben, dass der Beschuss meine Gedanken völlig aus der Bahn geraten lässt. In meinem Kopf verdreht sich alles zu einem straffen Knoten. Niemand kann sich an so etwas gewöhnen. Unkontrollierbares Zittern überkommt mich, mein Herz zieht sich zusammen. In jeder Sekunde rechnest du mit der Granate, die dein Leben beenden wird.« An jenem Abend ließen die Nachrichten sie vor Freude weinen: Peterhof, Krasnoje Selo, Rapscha und achtzig Dörfer am Wolchow waren befreit.

Vera Inber, die wie gewöhnlich versuchte, in ihrem Zimmer im Erisman-Krankenhaus zu arbeiten (»Lieber Gott, welch ein Getöse!«), beobachtete, wie Busse des Roten Kreuzes zu den Bahnhöfen fuhren und verwundete Soldaten abholten. Wie viele, überlegte sie, mochten in sämtlichen Krankenhäusern der Stadt sein? Undenkbar, dass ihr Opfer umsonst gewesen war. Am Morgen des 22. Januar – an dem Sonntag, nachdem Mga befreit worden und von Küchler zur Wolfsschanze geflogen war, um die Genehmigung zur Aufgabe von Puschkin und Sluzk zu erbitten – wurde sie vom Schriftstellerverband angerufen und aufgefordert, eine Stunde später eine Pressereise durch das gerade befreite Peterhof anzutreten. Während der Fahrt durchquerte die Gruppe die gerade verlassenen Schlachtfelder. An den Straßenseiten waren manche Dörfer nur noch als Geröllwälle zu erkennen; die Felder, durchzogen von Schützengräben und aufgewühlt von Artilleriefeuer, waren so braun, als hätte man sie gerade gepflügt. Pioniere arbeiteten mit ihren Hunden an einem Graben; entschärfte Granaten, gerippt und silbern wie gefangene Fische, lagen in Reihen auf den Grasstreifen. Der Ort Peterhof war nicht wiederzuerkennen, eine »seltsame, weiße, mondähnliche« Landschaft mit den sonderbar geformten Bruchstücken einer Ziegelmauer und einer zertrümmerten Kirche. Rastrellis großer Barockpalast war völlig ausgebrannt – »so weit zerstört«, nahm Inber sofort an, »daß keine Menschenkräfte imstande sind, ihn wiederherzustellen«. Auf der Heimfahrt im Dunkeln bemerkten sie im Licht eines brennenden Hauses eine Kolonne von Kriegsgefangenen. Diese schmutzigen und unrasierten Männer waren die ersten Deutschen, die sie während des ganzen Krieges zu Gesicht bekam.

Um 20 Uhr am 27. Januar 1944 – vier Tage nach dem Einschlag des letzten deutschen Geschosses in Leningrad – erreichte Inber nach einer Parteiversammlung den alten, als Marsfeld bekannten Exerzierplatz am Fluss gerade noch rechtzeitig zum offiziellen Siegessalut. Parks, Brücken und Uferdämme waren voll von Menschen, Panzern und Militärmotorrädern. Von den Werften im Westen bis zum Smolny im Osten feuerten 324 Kanonen 24 Salven ab; Flammen schossen aus ihren Mündungen »wie Höllenfeuer auf alten Bildern«. Leuchtsignale erstrahlten über der Newa, und ihr Scharlachrot, Grün, Blau und Weiß spiegelte sich auf dem Eis und in der Menge der zum Himmel schauenden Gesichter wider. Ein Scheinwerfer richtete sich auf den vergoldeten Engel an der Spitze des Peter-und-Paul-Turmes; der Strahl war so hell und scharf, dass er wie eine massive Brücke hinauf zum Firmament wirkte. »Das größte Ereignis im Leben Leningrads«, schrieb Inber am selben Abend in ihr Tagebuch. »Seine vollständige Befreiung von der Blockade.« Und obwohl sie von Beruf Schriftstellerin war, fehlten ihr die Worte. Sie stellte schlicht fest, dass Leningrad frei war.27