10

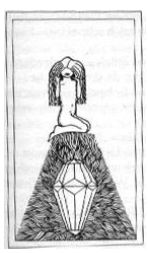

Die Juwelennymphe

Bink erwachte nackt und zerschunden, aber ihm war nicht kalt. Er lag am Ufer eines warmen, leuchtenden Sees. Hastig zog er die Füße aus dem Wasser, aus Furcht vor Raubfischen und anderem Getier.

Da hörte er ein Stöhnen. Unweit von ihm lag der Zentaur und hatte die Gliedmaßen in sechs Richtungen von sich gestreckt. Es war ein äußerst harter, heftiger Abstieg gewesen. Ohne die Wasseratmungsmagie wären sie mit Sicherheit ertrunken. Bink erhob sich mühsam und torkelte auf seinen Freund zu.

»Chester! Bist du –«

Er machte eine Pause. Zwischen ihnen erblickte er das Glitzern eines Sterns oder eines Edelsteins. Närrischerweise bückte er sich, um ihn aufzuheben. Er hatte doch gar keine Verwendung für solchen Tand! Doch er stellte sich als Glasscherbe heraus.

Chester stöhnte erneut und hob den Kopf. »Um einen Zentaur zu erledigen, muß man schon mehr aufbieten als einen simplen Strudel«, sagte er. »Aber vielleicht nicht allzu viel mehr …«

Bink trat neben ihn und versuchte, seinem Freund beim Aufstehen behilflich zu sein. »He, willst du mich schneiden?« fragte Chester.

»Oh, Entschuldigung! Ich habe dieses Stück –« Bink zögerte und blickte es erneut an. »Irgendwas ist da drin! Das ist –«

Chester erhob sich. »Laß mal sehen.« Er beugte sich vor, um die Scherbe entgegenzunehmen. Dann weiteten sich seine Augen erstaunt. »Das ist ja Humfrey!«

»Was?« Bink traute seinen Ohren nicht.

»Schwer zu erkennen in diesem matten Licht, aber das ist er, ohne jeden Zweifel. Das muß ein Stück von dem magischen Spiegel sein, das an Land gespült wurde. Was ist mit dem Guten Magier passiert?«

»Ich habe die Flasche verloren!« rief Bink bestürzt. »Sie war in meiner Tasche –« Er klatschte mit der Hand gegen seine Haut an der Stelle, wo sich seine Tasche befunden hatte.

»Er hatte den Spiegel mit. Wie ist denn auch nur eine einzige Scherbe aus der Flasche gelangt, wenn nicht –«

»Wenn die Flasche nicht zerbrochen ist«, beendete Bink den Satz. »In diesem Fall –«

»In diesem Fall sind sie befreit worden. Aber wo – und in welchem Zustand? Sie hatten doch keine Wasseratmungspillen.« Chester musterte die Scherbe noch eindringlicher. »Humfrey scheint wohlauf zu sein – und neben ihm kann ich den Greif erkennen. Ich glaube, die sind immer noch in ihrer Flasche.«

Bink blickte ebenfalls hinein. »Stimmt! Ich sehe die gebogene Wand und die Polstermöbel. Ein bißchen durchgeschüttelt, aber heil.« Er war erleichtert. »Und sie haben noch eine Scherbe!« Er hob die Hand und winkte. »Hallo, Leute!«

Stumm erwiderte Humfrey sein Winken. »Er sieht uns in seiner Scherbe!« rief Chester. »Aber das ist doch unmöglich! Der kaputte Spiegel ist doch hier draußen.«

»Mit Magie ist nichts unmöglich«, entgegnete Bink. Es war zwar eine Binsenwahrheit, aber im Augenblick litt er unter erheblichen Zweifeln.

»Schau dir nur mal das Durcheinander da drinnen an«, sagte Chester. »Die Flasche muß gegen eine Wand geprallt sein.«

»Ja, und da ist der Spiegel zerbrochen, und eine Scherbe ist ausgerechnet hier angespült worden«, sagte Bink zweifelnd. »Das ist aber ein merkwürdiger Zufall, selbst wenn wir die Möglichkeit einmal gelten lassen.«

»Was soll es denn sonst sein?« fragte Chester.

Dem hatte Bink nichts entgegenzusetzen. Sein Talent arbeitete nun einmal mit Zufällen. Wahrscheinlich hatte es auch hierbei seine Finger im Spiel gehabt. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, die Flasche mit dem Magier hier anzuspülen anstelle einer Glasscherbe? »Wir können sie zwar sehen, aber nicht verstehen. Vielleicht sollten wir eine Botschaft schreiben –« Doch sie hatten nichts, womit sie hätten schreiben können.

»Wenn wir die Flasche finden, können wir sie auch daraus befreien«, warf Chester ein. Er schien sich erholt zu haben.

»Stimmt.« Bink hielt die Scherbe nahe an sein Gesicht und bildete mit den Lippen langsam die Worte: »Wo seid ihr?«

Humfrey breitete die Arme aus und zeigte auf die Flaschenwand. Dahinter war wirbelndes Wasser zu sehen, dessen Leuchten Linienmuster auf dem Glas hinterließ. Die Flasche befand sich irgendwo in einem Fluß und wurde von der Strömung davongetrieben – aber wohin?

»Ich fürchte, dieser Spiegel nützt uns nicht viel«, meinte Chester. »Crombie könnte uns zwar orten, aber er kann nicht zu uns. Wir könnten vielleicht an die Flasche heran, aber wir wissen nicht, wo sie ist.«

»Wir müssen den Flußlauf finden«, sagte Bink. »Er muß hier an diesem Strudelsee seinen Anfang haben und von dort abfließen. Aber wenn wir ihm folgen –«

»Dann verzögert sich unsere Suche nach der Quelle der Magie«, sagte Chester.

Bink zögerte. »Die Suche muß warten«, entschied er schließlich. »Wir müssen unsere Freunde retten.«

»Sieht so aus«, stimmte der Zentaur zu. »Sogar diesen arroganten Greif.«

»Magst du Crombie eigentlich wirklich nicht?«

»Na ja … Er ist eben ein Raufbold, genau wie ich. Das kann ich ihm wohl schwerlich verübeln. Aber ich würde ihm gerne mal auf den Zahn fühlen, wie stark er wirklich ist. Nur so, für die Unterlagen.«

Männlicher Konkurrenzkampf. Na ja, das konnte Bink ganz gut verstehen, weil er selbst manchmal so dachte.

Aber jetzt gab es Wichtigeres zu tun. »Ich habe Durst«, sagte Bink und schritt ans Ufer.

»Ist dir schon aufgefallen«, bemerkte Chester, »daß in diesem See keinerlei Leben herrscht? Weder Fische noch Ungeheuer, Pflanzen oder Strandwesen …«

»Kein Leben …« wiederholte Bink. »Aber wir sind doch gesund.«

»Wir haben ja auch noch nicht daraus getrunken. Oder wenn doch, dann das frische Strudelwasser ganz oben, nachdem wir die Pille geschluckt hatten.«

»Das stimmt«, meinte Bink beunruhigt.

»Ich frage mich, ob sich vielleicht der Korken von Humfreys Flasche gelöst hat. Als er dann das Wasser geprüft hat, hat er den Korken sofort wieder befestigt, unmittelbar nachdem der Spiegel zerbrochen ist.«

»Das könnte sein. Wir gehen wohl besser kein Risiko ein. Wir brauchen auch bald etwas zu essen. Am besten, wir sehen uns hier mal etwas um. Wir können den Magier schlecht retten, wenn wir uns nicht auch selbst versorgen.«

»Stimmt«, meinte Chester. »Und als erstes müssen wir …«

»… meine Kleider finden.«

Binks Kleidung befand sich etwas weiter entfernt am Ufer, wie das Glück es so wollte, zusammen mit seinem Schwert. Doch wie das Unglück es so wollte, war die Flasche nicht dabei. Chester hatte seine Waffen und sein Seil behalten und war so voll einsatzbereit.

Sie schritten durch die Höhle und ließen den verdächtigen Fluß hinter sich. Als sich ihre Augen an das matte Licht gewöhnt hatten, versuchten sie, ihren Weg zu markieren, indem sie in regelmäßigen Abständen ein X in den Boden kratzten, doch Bink blieb skeptisch, was die Effektivität dieses Vorgehens anging. So verging die Zeit, und der Weg schien kein Ende nehmen zu wollen, zumal sie nicht wußten, wohin er sie führte.

Plötzlich erblickten sie Licht – echtes Licht, nicht nur das Leuchten des Weges. Vorsichtig eilten sie darauf zu und entdeckten eine magische Laterne, die von einem Felsvorsprung herabhing. Es war ein willkommener Anblick, aber ansonsten war nichts zu sehen.

»Menschen – oder Kobolde?« fragte Bink, nervös und hoffnungsvoll.

Chester nahm die Lampe und musterte sie. »Sieht mir eher nach Feen aus«, sagte er. »Kobolde brauchen eigentlich kein Licht, und außerdem ist sie dafür viel zu fein gearbeitet.«

Sie nahmen die Lampe mit und schritten etwas hoffnungsvoller weiter. Doch nichts geschah: Offenbar hatte irgend jemand die Lampe einfach nur angezündet, sie aufgehängt und war verschwunden. Merkwürdig.

Abgekämpft, schmutzig, hungrig und unangenehm durstig, ließen sie sich schließlich auf einem Stein nieder. »Wir müssen unbedingt etwas Nahrung finden oder wenigstens Wasser«, sagte Bink und versuchte, in einem beiläufigen Tonfall zu sprechen. »In diesem Hauptgang ist offenbar nichts zu finden. Aber –« Er brach ab und lauschte. »Ist das vielleicht –«

Chester legte den Kopf schräg. »Ja, ich glaube schon. Tropfendes Wasser. Weißt du, ich wollte gar nicht erst was sagen, aber meine Zunge vertrocknet mir langsam im Mund. Wenn wir –«

»Hinter dieser Wand, glaube ich. Vielleicht können wir ja –«

»Geh beiseite.« Der Zentaur stellte sich so auf, daß seine bessere Hälfte zur Wand zeigte. Dann trat er heftig aus.

Ein Teil der Wand stürzte ein. Jetzt war das Geräusch schon lauter: Wasser, das über Gestein floß. »Ich werde mal hineinklettern«, sagte Bink. »Wenn ich ein Täßchen schöpfen kann –«

»Für alle Fälle«, sagte Chester und schnürte sein Seil um Binks Hüfte. »Man weiß ja nie in diesen dunklen Kammern. Wenn du in ein Loch stürzen solltest, hieve ich dich wieder

heraus.«

»Gut. Dann gib mir die magische Laterne.«

Bink kletterte durch das Loch. Als er das Geröll überwunden hatte, fand er sich in einer größeren, unregelmäßig geformten Höhle wieder, deren Boden leicht abschüssig in die Dunkelheit führte. Aus dieser Dunkelheit kam auch das Geräusch des Wassers.

Er schritt vorsichtig voran. Die Leine schleifte hinter ihm her. Das Geräusch des Wassers wurde verlockend lauter, und schließlich entdeckte Bink eine Spalte im Boden. Er leuchtete sie mit seiner Laterne aus und erblickte ein glitzerndes Bächlein. Er griff hinab und konnte mit den Fingerspitzen das Wasser knapp erreichen.

Wie konnte er etwas davon schöpfen? Nach kurzem Grübeln riß er ein Stück Stoff aus seinem ohnehin schon ziemlich zerfetzten Ärmel und ließ es ins Wasser herabhängen. Als der Stoff sich vollgesogen hatte, zog er ihn wieder herauf.

Da hörte er fernen Gesang. Er erstarrte. Ob sich die Seeungeheuer näherten?

Nein, das war recht unwahrscheinlich. Sie waren Wasserbewohner, keine Höhlenwesen, und der Hausherr hatte selbst zugegeben, daß sie nichts über die unteren Regionen wußten. Es mußte irgendein Höhlenlebewesen sein. Vielleicht der Eigentümer der magischen Laterne?

Als er den Stoffetzen schließlich an den Mund geführt hatte, war der Gesang schon sehr nahe. Ein Duft frischer Blüten umhüllte ihn. Bink hielt sich das Ende des Fetzens über den geöffneten Mund und drückte. Kühles, klares Naß tropfte herab. Es war das beste Wasser, das er je gekostet hatte!

Dann geschah etwas Seltsames. Ein Schwindel überkam ihn, doch das war keineswegs unangenehm. Im Gegenteil. Er fühlte sich plötzlich quicklebendig, kräftig und durchflutet von warmherziger Menschlichkeit. Das war aber wirklich sehr gutes Wasser!

Er ließ den Stoff wieder ins Wasser hängen, um ihn Chester bringen zu können. Das war zwar nicht gerade die wirkungsvollste Art der Flüssigkeitsaufnahme, aber wesentlich besser als gar nichts. Während er am Rande der Spalte lag, hörte er von neuem den Gesang. Es war eine Nymphe, die zwar mit ungeübter Stimme, aber dennoch sehr schön und freudevoll sang. Sie hörte sich sehr jung an, und ein angenehmer Schauer durchfuhr ihn.

Bink zog den Lappen wieder herauf und legte ihn auf den Höhlenboden. Dann nahm er die Laterne auf und folgte dem Klang der Stimme. Die Nymphe schien sich jenseits des Wassers zu befinden. Bald war Bink ans Ende des Seils gekommen, doch er band sich einfach los und ging weiter.

Als nächstes entdeckte er einen Lichtstrahl, der durch einen weiteren Riß im Fels drang. Die Sängerin befand sich offenbar in einer Höhle dahinter. Bink kniete lautlos nieder und spähte durch die Spalte.

Sie saß auf einem silbernen Schemel und beschäftigte sich mit einem Faß, das mit Edelsteinen angefüllt war. Ihr Licht brach sich tausendfach und schmückte bunt die Wände der Kammer. Es war eine typische Nymphe: hochgewachsen und barbeinig, mit einem winzigen Röckchen, das ihren strammen Po mit knapper Not bedeckte, gertenschlank, vollbusig und mit großen Augen in einem unschuldig dreinblickenden Gesicht. Ihr Haar stand dem Juwelenbottich an Glanz in nichts nach. Er war schon vielen Nymphen wie dieser begegnet, doch waren sie alle einander in ihrer Schönheit völlig gleich gewesen, so daß es schon langweilig gewesen war. Diese Nymphe war also nichts Besonderes, während ihre Edelsteine dagegen einen unglaublichen Schatz darstellten.

Und doch gönnte Bink den Juwelen kaum einen Blick. Wie gebannt blickte er hingegen die Nymphe an. Sie – er konnte es deutlich spüren, er war völlig hingerissen.

Was mache ich hier eigentlich? fragte er sich, Chester wartete durstig auf etwas zu trinken, so daß er hier nichts zu suchen hatte. Doch als Antwort seufzte er nur sehnsuchtsvoll.

Die Nymphe hörte es, unterbrach ihr Lied und blickte um sich, ohne ihn jedoch ausmachen zu können. Verwirrt schüttelte sie ihre mädchenhaften Locken und machte sich wieder an die Arbeit. Offenbar war sie zu der Meinung gelangt, einer Täuschung aufgesessen zu sein.

»Nein, ich bin doch hier!« rief Bink und war von seiner Reaktion selbst überrascht. »Hinter der Wand!«

Sie stieß einen herrlichen kleinen Schrei aus, sprang auf und floh. Das Faß kippte um und verstreute seine Edelsteine über den Boden.

»Warte! Lauf nicht davon!« rief Bink. Er hieb mit der Faust derart heftig gegen die Wand, daß der Stein brach. Er riß weitere Stücke heraus, bis der Spalt groß genug für ihn war, dann sprang er in die Kammer. Um ein Haar wäre er auf ein paar Perlen ausgerutscht, aber nach einem kurzen Tanz hatte er sich wieder gefangen.

Nun blieb er stehen, um zu lauschen. Er nahm einen seltsamen Geruch wahr, fast wie der nahe Atem eines angreifenden Drachens. Bink blickte nervös um, doch es war kein Drache zu sehen. Alles war still. Warum hörte er ihre Schritte nicht mehr?

Einen Augenblick später wußte er es. Wahrscheinlich war sie vor Angst geflohen, aber ihren Schatz würde sie wohl kaum unbewacht zurücklassen. Offenbar war sie hinter einer Ecke verschwunden und beobachtete ihn nun aus ihrem Versteck.

»Bitte, Fräulein«, rief Bink. »Ich will Ihnen nichts Böses. Ich möchte Sie nur –«

Umarmen, küssen –

Schockiert unterbrach er seinen Gedankenfluß. Er war schließlich ein verheirateter Mann! Was hatte er eine fremde Nymphe zu jagen! Er mußte zu Chester zurück, um dem Zentauren seinen Lappen voll Wasser zu bringen –

Wieder hielt er in seinen Gedanken inne. O nein!

Und doch hatte er keine Zweifel mehr, was seine plötzliche Empfindung anging. Er hatte aus einem Quell getrunken und sich in das erste Mädchen verliebt, das ihm begegnet war. Es mußte eine Liebesquelle gewesen sein!

Aber warum hatte sein Talent es dann zugelassen, daß er davon trank?

Die Antwort war geradezu schmerzlich offensichtlich. Er wünschte, daß er die Frage gar nicht erst gestellt hätte. Sein Talent kümmerte sich nicht um seine Gefühle oder um die anderer. Es schützte ihn nur körperlich, persönlich. Es mußte beschlossen haben, daß seine Frau Chamäleon eine Bedrohung für sein Wohlergehen darstellte, und hatte ihm folglich eine neue Liebe gesucht. Es hatte ihm nicht genügt, sie vorübergehend zu trennen, es wollte diese Trennung nun auch noch besiegeln.

»Das werde ich nicht dulden!« rief er laut. »Ich liebe Chamäleon!« Und das stimmte auch. Liebestränke konnten bestehende Bindungen nicht lösen. Doch nun liebte er die Nymphe ebenfalls – und die war ein gutes Stück näher.

Stand er mit seinem Talent etwa auf dem Kriegsfuß? Er hatte ethische Grundsätze, die es offensichtlich nicht teilte, er war zivilisiert, während sein Talent primitiv war. Wer würde schließlich die Oberhand behalten?

Er kämpfte zwar dagegen an, konnte die Wirkung des Liebesquells aber nicht mehr rückgängig machen. Wenn er vorher gewußt hätte, wozu ihn sein Talent bringen würde, dann hätte er der Sache ausweichen können, doch nun war er ein

Opfer vollendeter Tatsachen. Nun gut, er würde mit seinem Talent bei Gelegenheit schon noch ein passendes Hühnchen rupfen.

In der Magie war alles erlaubt. »Nymphe, komm her und sag mir, wie du heißt, oder ich klau’ dir deinen ganzen Schatz!« schrie er.

Als sie nicht reagierte, stellte er das Faß wieder auf und begann damit, die Edelsteine wieder hineinzuschaufeln. Es war ein erstaunliches Sortiment: Diamanten, Perlen, Opale, Smaragde, Saphire und viel zu viele andere Sorten, als daß er sie alle hätte bestimmen können. Wie war die Nymphe nur zu einem solchen Schatz gekommen?

Da erschien die Nymphe und spähte um eine Tunnelbiegung. Im gleichen Augenblick nahm Bink einen Duft von frischen Waldblumen wahr. »Aber ich brauche diesen Schatz!« protestierte sie.

Bink fuhr mit seiner Arbeit fort und warf die Steine in die Tonne. »Wie heißt du?« fragte er.

»Wie heißt du denn?«

»Ich hab’ zuerst gefragt.« Er wollte nur eines: sie so lange ablenken, bis er sie einfangen konnte.

»Aber du bist der Fremdling«, meinte sie mit weiblicher Logik.

Also gut. Er mochte ihre Logik. Er wußte zwar, daß das zu den Wirkungen des Liebestranks gehörte, aber er war ihren kleinen Tricks bereits verfallen.

»Mein Name ist Bink.«

»Ich bin Juwel«, sagte sie. »Die Nymphe der Juwelen, wenn du auf der vollständigen Definition bestehen solltest. Und jetzt gib mir meine Edelsteine zurück.«

»Aber gerne, Juwel. Für einen Kuß.«

»Für was für eine Nymphe hältst du mich eigentlich?« protestierte sie auf typisch nymphische Art. Jetzt war ein Hauch wie von Kiefernöldesinfektionsmittel zu bemerken.

»Das will ich ja herausbekommen. Erzähl mir von dir.«

Mißtrauisch kam sie langsam näher. »Ich bin bloß eine Steinnymphe. Ich achte darauf, daß die Edelsteine alle richtig in den Boden gepflanzt werden, damit Kobolde, Drachen, Menschen und andere gierige Wesen sie schürfen können.«

Bink schnupperte die Ausdünstungen schwer arbeitender Menschen und Kobolde. »Das ist sehr wichtig, denn sonst würden diese Wesen noch wilder werden. Das Schürfen hält sie wenigstens beschäftigt.«

So also wurden die Edelsteine gepflanzt! Bink hatte sich schon immer danach gefragt, das heißt, er hätte sich bestimmt danach gefragt, wenn er daran gedacht hätte. »Aber woher bekommst du sie denn überhaupt?«

»Ach, die erscheinen einfach so, auf magische Weise natürlich. Der Bottich wird niemals leer.«

»Nein?«

»Sieh doch nur, er läuft doch schon von den Edelsteinen über, die du zurückzufüllen versuchst. Sie sind nicht dazu gedacht.«

Erstaunt sah Bink, daß das stimmte.

»Ach, wie soll ich jemals die ganzen Extrasteine gepflanzt bekommen?« fragte sie mit süßer Reizbarkeit. »In der Regel brauche ich pro Stein eine Stunde zum Einpflanzen, und du hast Hunderte verschüttet.« Sie stampfte mit ihrem hübschen kleinen Fuß auf und wußte nicht so recht, wie sie ihrer Verärgerung den rechten Ausdruck verleihen sollte. Nymphen waren darauf ausgerichtet, gut auszusehen, nicht aber, Gefühle zu haben oder zu äußern.

»Ich? Du hast sie doch verschüttet, als du davongelaufen bist!« gab Bink zurück. »Ich versuche doch nur, sie wieder aufzuheben.«

»Na ja, jedenfalls ist das deine Schuld, weil du mich nämlich erschreckt hast. Was hast du hinter der Wand zu suchen gehabt? Dahin darf niemand kommen. Deshalb ist da ja auch die Trennwand. Das Wasser –« Aufs neue beunruhigt, stockte sie. »Du hast doch nicht etwa –?«

»Doch«, sagte Bink. »Ich hatte Durst und –«

Wieder stieß sie einen Schrei aus, und wieder lief sie davon. Nymphen waren von Natur aus scheu. Bink fuhr mit seiner Sammelarbeit fort und stapelte die überschüssigen Juwelen neben der Tonne zu kleinen Haufen, denn er wußte, daß sie zurückkehren würde. Irgendwie verachtete er sich selbst für sein Verhalten, aber er war unfähig, anders zu handeln.

Juwel spähte erneut um die Ecke. »Wenn du einfach nur weggehen würdest, könnte ich ja Überstunden –«

»Erst, wenn ich das hier aufgeräumt habe«, sagte Bink. »Du hast ja selbst gesagt, daß es mein Fehler war.«

Sie trat etwas näher heran. »Nein, du hattest recht. Ich habe die Tonne umgestürzt. Du brauchst nur … nur zu gehen. Bitte.« Ein plötzlicher Staubgeruch kitzelte seine Nase, als ob eine Herde Zentauren mitten im Sommer über einen trockenen Weg dahingaloppiert sei.

»Dein magisches Talent!« rief Bink. »Düfte!«

»Also wirklich!« sagte sie, keusch empört. Jetzt vermengte sich der Staubgeruch mit dem von brennendem Öl.

»Ich meine, du kannst … du riechst so, wie du dich fühlst.«

»Ach so, das.« Das Öl vermischte sich mit Parfüm. »Ja. Was hast du denn für ein Talent?«

»Das darf ich dir nicht sagen.«

»Aber ich habe dir doch gerade meins verraten! Da ist es doch nur gerecht, wenn –«

Sie kam in Griffweite, und Bink packte sie. Sie kreischte höchst lieblich und wehrte sich ohne allzu große Kraft. Er riß sie an sich, um ihr einen festen Kuß auf den Mund zu geben. Ihre Lippen schmeckten wie Honig. Jedenfalls dufteten sie so.

»Das war aber nicht sehr nett!« tadelte sie ihn, als er den Kuß beendet hatte, aber besonders wütend wirkte sie eigentlich nicht. Sie roch nach frisch umgepflügter Erde.

»Ich liebe dich«, sagte Bink. »Komm mit mir –«

»Das kann ich nicht«, sagte sie, nach frisch gemähtem Gras duftend. »Ich habe meine Arbeit, die ich erledigen muß.«

»Ich auch.«

»Was denn?«

»Ich bin auf der Suche nach der Quelle der Magie.«

»Aber die ist doch irgendwo da unten, im Zentrum der Erde oder so«, entgegnete sie. »Da kannst du nicht hinreisen. Da gibt es Drachen und Kobolde und Ratten –«

»An die sind wir gewöhnt«, sagte Bink.

»Aber ich nicht! Ich habe Angst vor dem Dunkeln! Ich könnte nicht einmal mitkommen, wenn ich –«

Wenn sie wollte. Denn sie liebte ihn natürlich nicht. Sie hatte schließlich nicht das Liebeselixier getrunken.

Bink hatte eine hinterlistige Idee. »Komm mit, dann trinken wir gemeinsam einen Schluck. Dann können wir –«

Sie zappelte, bis er sie losließ. Er wollte ihr auf keinen Fall weh tun.

»Nein, Liebe kann ich mir nicht leisten. Ich muß diese ganzen Edelsteine pflanzen.«

»Aber was soll ich jetzt tun? Seit ich dich das erste Mal sah – «

»Dann mußt du eben ein Gegenmittel einnehmen«, sagte sie und gab den Duft einer frisch angezündeten Kerze von sich. Bink erkannte die Verbindung: Die Kerze war ein Symbol für ihren guten Einfall.

»Dann gibt es ein Gegenmittel?« Daran hatte er ja noch gar nicht gedacht.

»Es muß eins geben. Für jeden Zauber gibt es irgendwo einen gleich starken Gegenzauber. Du mußt ihn nur suchen.«

»Ich weiß, wer ihn finden kann«, sagte Bink. »Mein Freund Crombie.«

»Du hast Freunde?« fragte sie überrascht und roch nach aufgeschreckten Vögeln. »Natürlich habe ich Freunde.«

»Hier unten, meine ich. Ich dachte, du wärst allein.«

»Nein, ich habe nach Wasser für Chester und mich gesucht. Wir –«

»Chester? Ich denke, dein Freund hieße Crombie?«

»Chester Zentaur. Crombie ist ein Greif. Dann ist da noch der Magier Humfrey und –«

»Ein Magier!« rief sie beeindruckt. »Und die suchen alle nach der Quelle der Magie?«

»Ja. Der König will alles darüber wissen.«

»Ein König ist auch dabei?«

»Nein«, sagte Bink, einen Augenblick etwas unwirsch. »Der König hat den Auftrag gegeben, danach zu suchen. Aber wir hatten Schwierigkeiten und wurden getrennt, da –«

»Ich glaube, ich zeige dir besser, wo du Wasser findest«, entschied sie. »Und Nahrung – du mußt auch Hunger haben.«

»Ja«, sagte er und griff nach ihr. »Ich bin auch gern bereit, eine Gegenleistung –«

»O nein!« rief sie und sprang auf allerliebste Weise davon, einen Duft von brennendem Walnußholz verströmend. »Erst, nachdem du das Gegenmittel eingenommen hast.«

Richtig. Nach kurzem Streit über den Rückzug ließ Bink sich von ihr zu Chester führen. Selbst wenn man einmal von dem Liebestrank absah, wies sie durchaus beachtenswerte Charakterzüge auf. Anders als die meisten Wildhafer- und Meerschaumnymphen war sie kein Hohlkopf, sondern besaß Zielbewußtheit und einen Sinn für das Angemessene und Schickliche. Zweifellos war sie an ihrer verantwortungsvollen Aufgabe des Edelsteinpflanzens gereift. Doch Liebestrank hin, Liebestrank her – er hatte eigentlich gar nichts mit diesem Wesen zu schaffen! Wenn seine Freunde erst einmal etwas zu essen bekommen hatten, würde er sie verlassen müssen. Er fragte sich, wie lange der Liebestrank wohl anhalten würde. Manche Zauber wirkten nur eine begrenzte Zeit, andere dafür aber lebenslänglich.

Sie schritten durch die Gänge, und schon bald trafen sie auf Chester, der noch immer durch das Loch spähte. »Da sind wir!« rief Bink.

Chester sprang vor Schreck mit allen vier Hufen gleichzeitig in die Luft. »Bink!« rief er, als er wieder aufprallte. »Was ist passiert? Wer ist diese Nymphe?«

»Chester, das ist Juwel. Juwel – Chester«, stellte Bink vor. »Ich …« Er stockte.

»Er hat einen Liebestrank getrunken«, sagte Juwel fröhlich.

Der Zentaur machte eine Bewegung, als wollte er sich zwei Handvoll Mähne ausreißen. »Dann hat der geheime Feind wieder zugeschlagen!«

Daran hatte Bink noch gar nicht gedacht. Natürlich, das klang einleuchtend! Sein Talent hatte ihn zwar nicht im Stich gelassen, hatte ihn aber auch nicht vor dieser nichtkörperlichen Bedrohung geschützt. So hatte sein Feind also Punkte sammeln können. Wie könnte er die Quelle der Magie suchen, wenn sein Herz hier unten gefangengenommen wurde?

Doch sein Herz war auch mit seinem Zuhause verbunden, mit Chamäleon. Das war schließlich mit ein Grund, weshalb er überhaupt hier war. »Wenn wir mit Crombie und dem Magier zurückkehren, kann Crombie mir ja zeigen, wo das Gegenmittel zu finden ist«, sagte Bink.

»Wo sind denn eure Freunde?« fragte Juwel.

»In einer Flasche«, erklärte Bink. »Aber wir können mit ihnen durch diese Scherbe aus einem magischen Spiegel Kontakt aufnehmen. Warte, ich werde dich ihnen vorstellen.« Er suchte in seiner Tasche nach der Scherbe.

Doch ohne Erfolg. »O nein! Ich habe die Scherbe verloren!« Er stülpte die Tasche um: Offenbar hatte die scharfe Scherbe ein Loch hineingesägt, aus dem sie herausgefallen war.

»Na ja, irgendwie werden wir sie schon finden«, sagte Bink tonlos. »Wir werden nicht aufgeben.«

»Das ist wohl das beste«, meinte Chester. »Aber wir müssen

die Nymphe mitnehmen.«

»Warum?« fragte Bink mit gemischten Gefühlen.

»Das Objekt des Gegenzaubers muß anwesend sein. So funktioniert das eben. Du hast dich in das erste weibliche Wesen verliebt, das dir nach der Einnahme des Liebestranks begegnet ist. Du mußt dich auf gleiche Weise entlieben.«

»Ich kann aber nicht mitkommen!« protestierte Juwel, obwohl sie Chester mit einem Blick musterte, der verräterisch danach aussah, als wollte sie gerne einmal auf seinem Rücken reiten. »Ich habe eine Menge Arbeit zu erledigen.«

»Wieviel würdest du denn schaffen, wenn Bink hierbliebe?« fragte Chester.

Sie warf die Arme mit weiblicher Bestürzung hoch. »Kommt in meine Wohnung, beide. Wir reden später noch darüber.«

Juwels Wohnung war ebenso attraktiv wie sie selbst. Sie hatte eine ganze Gruppe von Höhlen mit Teppichen ausgelegt: Das Teppichmoos verlief über den ganzen Boden, die Wände empor und ohne die geringste Fuge über die Decke, wenn man von den runden Türöffnungen absah. Es war wirklich äußerst gemütlich. Sie besaß weder Stühle noch Tische, noch Bett, sondern setzte oder legte sich hin, wo es ihr gerade am besten paßte.

»Wir müssen etwas wegen dieser Kleider unternehmen«, sagte sie zu Bink.

Bink blickte auf seine Kleidung, die mittlerweile halbwegs getrocknet war und an mehreren Stellen fleckig leuchtete. »Aber andere habe ich nicht.«

»Du kannst sie trockenreinigen«, sagte sie. »Geh auf die Toilette und tu sie in den Reiniger. Es dauert nur einen Augenblick.«

Bink betrat den angezeigten Raum und zog den Vorhang vor. Er entdeckte den Reiniger, eine ofenähnliche Nische, durch die ein warmer Luftstrom strömte. Er hängte seine Kleidung in den Luftstrom und schritt zu dem Waschbassin, durch das ein Wasserrinnsal lief. Die Felsfläche darüber war poliert: ein Spiegel.

Es war ein Schock für ihn, sich selbst zu erblicken: Er sah ja noch mitgenommener aus als seine Kleider! Sein Haar war verfilzt und klebte an seiner Stirn, und sein Bartwuchs hatte gerade das häßliche Anfangsstadium erreicht. Gesicht und Körper waren mit Höhlenschmutz beschmiert. Er sah aus wie ein junger Oger. Kein Wunder, daß die Nymphe sich vor ihm gefürchtet hatte.

Mit der scharfen Klinge seines Schwerts rasierte er sich, da kein magischer Rasierpinsel zu sehen war, mit dem er seine Stoppeln hätte wegbürsten können. Dann wusch und kämmte er sein Haar. Seine Kleidung war inzwischen trocken, sauber und gebügelt. Offenbar war hier noch mehr im Spiel als nurheiße Luft. Sein zerfetzter Ärmel war säuberlich geflickt und gesäumt worden.

Er zog sich adrett an und ließ sogar seine Stiefel vom Reiniger putzen.

Als er aus der Toilette kam, blickte Juwel ihn mit staunender Bewunderung an. »Du bist aber ein gutaussehender Mann!«

Chester lächelte schiefmäulig. »War vorher wohl nicht so genau zu erkennen. Ich wünschte, bei mir würde eine Wäsche ebenfalls genügen!« Sie lachten etwas gequält.

»Wir müssen dir für deine Gastfreundschaft einen Gegendienst leisten«, fuhr Chester schließlich fort.

»Meine Gastfreundschaft gebe ich gern. Eine Bezahlung würde sie herabwürdigen«, erwiderte Juwel. »Und meine Hilfe wollt ihr euch sowieso erzwingen. Sklavenarbeit wird nicht bezahlt.«

»Nein, Juwel!« rief Bink, im tiefsten Inneren bestürzt. »Ich würde dich niemals zu irgend etwas zwingen oder dir Kummer machen.«

Sie blickte ihn etwas sanfter an. »Ich weiß, Bink. Du hast von dem Liebeswasser getrunken und würdest mir nicht wehtun. Aber da ich nun dabei helfen muß, eure Freunde zu suchen, damit sie den Gegenzauber finden, und da mich das von meiner Arbeit abhält –«

»Dann müssen wir dir eben bei deiner Arbeit helfen.«

»Das könnt ihr nicht. Ihr wißt weder etwas über Edelsteine noch darüber, wo man sie einpflanzen muß. Und selbst wenn ihr es tätet, würde mein Bohrer nicht für euch arbeiten.«

»Dein Bohrer?«

»Mein Reittier. Er durchbohrt den Fels bis zu der Stelle, wo ich die Steine setzen muß. Ich bin die einzige, die ihn steuern kann, und auch nur wenn ich singe. Er arbeitet nur für meinen Gesang, für nichts sonst.«

Bink und Chester wechselten Blicke.

»Nach dem Essen führen wir dir mal unsere Musik vor«, sagte Chester.

Juwels Mahlzeit war zwar seltsam, aber ausgezeichnet. Sie servierte eine Pilzplatte. Manche der Pilze schmeckten wie Drachensteaks, andere wie Kartoffelchips, frisch von einem Heißkartoffelbaum gepflückt, und der Nachtisch ähnelte dem Schokoladenpudding von einer braunen Kuh. Er war so rund und weich, daß er fast vom Teller floß. Sie hatte auch ein kreidiges Pulver, das sie mit Wasser vermischte, um damit eine ausgezeichnete Milch herzustellen.

Chester war mit dem Essen fertig. Nun konzentrierte er sich, und die silberne Flöte erschien. Sie spielte betörend schön. Juwel saß wie festgewachsen da und lauschte der silbrigen Melodie. Dann begann sie, ihn mit ihrem Gesang zu begleiten. Ihre Stimme konnte die Reinheit der Flöte zwar nicht erreichen, aber es war eine hübsche Ergänzung.

Da kam etwas Bizarres ins Zimmer gestürzt. Chesters Flöte brach mitten in einem Ton ab, und er zückte sofort sein Schwert.

»Halt ein, Zentaur!« rief Juwel.

»Das ist mein Bohrer!«

Chester griff das Wesen nicht an, hielt sein Schwert aber weiterhin kampfbereit in der Hand. »Sieht aus wie ein Riesenwurm.«

»Ja«, stimmte sie ihm zu. »Er ist zwar mit den Zapplern und Grabblern verwandt, ist aber viel größer und träger. Er ist ein. Schaufler – nicht besonders schlau, aber für meine Arbeit unersetzlich.«

Chester beruhigte sich. »Ich dachte, ich hätte alles im Lexikon gelesen, aber den habe ich wohl übersehen. Mal sehen, ob wir dir helfen können. Wenn ihm meine Musik gefällt und du irgendwelche Steine hast, die in der Nähe des Flusses gepflanzt werden müssen –«

»Machst du Witze?« fragte Juwel. »Jetzt, wo der halbe Bottich ausgekippt worden ist, habe ich Dutzende von Steinen für den Fluß. Wir können ruhig gleich dort anfangen.«

Unter ihrer Anleitung bestiegen sie den Schaufler. Juwel stieg am Vorderende des Wurms auf, vor sich einen Korb voller Edelsteine. Bink saß hinter ihr, und Chester bildete den Schluß, wobei ihm seine vier Beine etwas hinderlich waren. Er war es gewohnt, geritten zu werden, und nicht selbst zu reiten, obwohl er das auf dem Drachen bereits getan hatte.

»Und jetzt machen wir Musik«, sagte Juwel. »Er wird so lange arbeiten, wie ihm der Klang gefällt, und er braucht nicht viel Abwechslung. Nach ein paar Stunden werde ich meistens müde und muß aufhören, aber wenn die Zentaurenflöte –«

Die Flöte erschien und erklang. Der große Wurm kroch vorwärts und trug sie auf seinem Rücken, als seien sie leicht wie die Fliegen. Er krümmte sich nicht und scharrte auch nicht über den Boden, wie der Drache es getan hatte. Statt dessen verlängerte er seinen Körper in regelmäßigen Abständen, so daß die Segmente, auf denen sie ritten, ständig ihren Durchmesser veränderten. Es war zwar eine seltsame, aber durchaus wirkungsvolle Art des Reisens. Der Wurm war sehr groß und kam schnell voran.

Der Wurm schob einen Flansch hervor, und während er sich in den Fels hineinbohrte, vergrößerte der Flansch das Bohrloch so weit, daß seine Reiter auch hindurchpaßten. Bink fiel ein, daß dieses eine Variante der gleichen Magieart war, wie sie die Wasseratmungspillen des Guten Magiers besaßen. Der Fels wurde, genau wie das Wasser, nicht im eigentlichen Sinne durchbohrt, sondern vielmehr vorübergehend umgewandelt, so daß sie hindurchgelangen konnten, ohne ein echtes Bohrloch zu hinterlassen. Chester mußte den Kopf einziehen, um im Bohrabschnitt zu bleiben, und seine Flöte war plötzlich sehr eingeengt, aber sie fuhr fort, ihre bezaubernden Melodien zu blasen.

»Ich muß zugeben, daß das ein recht wertvoller Gegendienst ist«, sagte die Nymphe. »Ich dachte immer, Zentauren besäßen keine Magie.«

»Das dachten die Zentauren auch«, sagte Bink, der von hinten heimlich ihre Figur bewunderte. Zum Teufel mit dem Liebestrank! Sie besaß eine Figur, die an sich schon zu betören wußte.

Dann mußte der Wurm abrupt abbremsen, und Bink wurde gegen die vor ihm sitzende Nymphe geschleudert. »Äh, tut mir leid«, sagte er und richtete sich wieder auf. In Wirklichkeit tat es ihm keineswegs besonders leid. »Ich, äh –«

»Ja, ich weiß«, sagte Juwel. »Vielleicht legst du besser deine Arme um meine Hüfte, um dich festzuhalten. Manchmal wird es wirklich etwas holprig hier.«

»Ich … äh, besser nicht«, stammelte Bink.

»Auf deine Weise bist du irgendwie ziemlich edelmütig«, bemerkte sie. »Als Mädchen könnte man dich mit der Zeit direkt gernhaben.«

»Ich … ich bin verheiratet«, sagte Bink niedergeschlagen. »Ich … ich brauche dieses Gegenmittel.«

»Ja, natürlich«, meinte sie.

Plötzlich drang der Schaufler durch eine Wand in eine große Höhle ein.

»Der Fluß«, sagte Chester. Als er sprach, hörte die Flöte auf zu spielen, und der Wurm drehte sich nach der verschwundenen Musik um.

»Nicht aufhören!« rief Juwel. »Dann macht er nicht weiter …«

Die Flöte nahm ihr Spiel wieder auf. »Wir wollen dem Flußlauf folgen«, sagte Bink. »Wenn wir eine treibende Flasche sehen sollten –«

»Zuerst muß ich ein paar Steine einpflanzen«, sagte sie mit Entschiedenheit. Sie lenkte den Wurm an einen Vorsprung und brachte ihn zum Halten. Dann streckte sie ihre Hand aus: Ein dicker Diamant ruhte darin. »Dort hinein! Es wird eine Million Jahre dauern, bis das Wasser ihn freigespült hat.«

Der Schaufler nahm den Diamanten in sein Maul und trug ihn in den Fels. Sein Kopf verjüngte sich nach vorne fast bis zur Punktgröße, und sein Maul war kleiner als das eines Menschen, so daß ihm das Festhalten des Diamanten keine Mühe machte. Als die Schnauze wieder aus dem Fels hervortrat, war der Diamant verschwunden und das Gestein unversehrt.

»So, einen hätten wir«, sagte Juwel fröhlich. »Jetzt sind es nur noch neunhundertneunundneunzig.«

Doch Bink hatte nur Augen für den leuchtenden Fluß und hielt unentwegt Ausschau nach der Flasche. Der Liebestrank wirkte derart stark, daß er insgeheim fast hoffte, daß sie die Flasche nicht wiederfinden würden. Wenn sie erst einmal wieder mit dem Magier zusammen waren und den Gegenzauber geortet hatten, dann würde er Juwel nicht mehr lieben – und es war sehr schwer, sich das vorzustellen. Er wußte zwar, was recht und was unrecht war, aber sein Herz war nicht dabei.

So verging die Zeit. Juwel bestückte die Felsen am Fluß mit Diamanten, Opalen, Smaragden, Saphiren, Amethysten, Jade und zahlreichen Granatsteinen, während sie Perlen in das Wasser warf, damit sie von Austern gefunden wurden.

»Austern lieben Perlen«, erklärte sie. »Sie verschlingen sie einfach.« Sie sang bei der Arbeit und wechselte sich mit Chesters Flöte ab, während Binks Aufmerksamkeit zwischen Fluß und Nymphe hin und her sprang. Er hätte wirklich einem schlimmeren Opfer begegnen können, nachdem er das Liebeselixier getrunken hatte!

Dann kamen sie an eine Stelle, an der der Fluß in einen See strömte. »Das ist der Wohnort der Dämonen, die das vergiftete Wasser trinken und benutzen können«, warnte Juwel sie. »Mich kennen sie, aber ihr beide müßt erst eine Erlaubnis einholen, durch ihr Gebiet zu ziehen. Sie mögen keine Eindringlinge.«

Bink spürte, wie Chester hinter ihm offenbar nach Bogen und Schwert griff. Sie hatten schon Ärger mit Ungeheuern gehabt. Auf Ärger mit Dämonen konnten sie verzichten!

Die Höhlenwände waren hier behauen in Form von Steingebäuden mit geraden Kanten und Straßen dazwischen, ganz wie eine Stadt. Bink hatte noch nie eine echte Stadt gesehen, er kannte sie nur aus Bildern. Die frühen Besiedler von Xanth hatten Städte errichtet, doch als die Bevölkerung abnahm, waren sie nach und nach verschwunden.

Bink und Chester stiegen ab und gingen neben dem Wurm die Straße entlang. Kurz darauf kam ein magischer Wagen angerollt. Er glich einer von Ungeheuern gezogenen Kutsche, doch die Ungeheuer fehlten. Die Räder bestanden aus dicken federnden Gummiringen, und die Karosserie schien aus Metall zu sein. Aus dem Inneren des Gefährts war ein Schnurren zu hören. Wahrscheinlich saß dort ein kleines Ungeheuer, das die Pedale trat, um die Räder in Gang zu halten.

»Wo ist das Feuer?« fragte der Dämon aus der Kutsche. Er war von blauer Farbe, und sein Kopf war oben rund und flach wie eine Untertasse.

»Hier, Blaustahl«, sagte Juwel und legte eine Hand auf ihren Busen. »Würdest du meinen Freunden eine Eintrittskarte geben? Sie suchen nach der Quelle der Magie.«

»Nach der Quelle der Magie!« rief eine andere Stimme. Jetzt sah Bink, daß in dem Gefährt noch ein zweiter Dämon saß. Er war von kupferner Tönung. »Das ist was für den Chef.«

»Also gut, Kupfer«, willigte Juwel ein. Offenbar kannte sie diese Dämonen so gut, daß sie mit ihnen tändeln konnte. Bink spürte, wie ihn die gelbe Eifersucht übermannen wollte.

Juwel führte sie zu einem Gebäude, das die Markierung DISTRIKTSTATION trug, wo sie den Wurm parkte. »Ich muß bei dem Schaufler bleiben und ihm ein Lied vorsingen«, sagte sie. »Geht ruhig hinein und sprecht mit dem Chef. Ich werde hier warten.«

Nun fürchtete Bink, daß sie nicht warten, sondern fliehen würde, um sie an die Dämonen zu verraten. Auf diese Weise könnte sie sich allen Nachstellungen entziehen. Doch er mußte ihr vertrauen. Immerhin liebte er sie ja.

Der Dämon im Inneren des Gebäudes saß hinter einem breiten Schreibtisch über ein Buch gebeugt. Als sie eintraten, hob er den Blick. »Ach ja! Das Schicksal wollte es wohl, daß wir uns wiedersehen«, sagte er.

»Beauregard!« rief Bink erstaunt.

»Natürlich werde ich euch die Genehmigung erteilen«, sagte der Dämon. »Schließlich wart ihr an meiner Befreiung beteiligt, wenn man die Spielregeln genau nimmt, und ich fühlte mich euch auf höchst undämonische Weise verpflichtet. Aber ihr müßt mir erlauben, meine Gäste zu sein, wie ihr es mit mir im Heim des Ogers getan habt. Ihr bedürft noch mancher Ratschläge, bevor ihr eure Suche fortsetzen könnt.«

»Äh, da draußen wartet eine Nymphe.« warf Bink ein.

Beauregard schüttelte den Kopf. »Du bist aber wirklich ziemlich durcheinander, Bink. Erst verlierst du die Flasche und jetzt auch noch dein Herz. Aber mach dir keine Sorgen, wir werden die Nymphe mit einladen. Der Schaufler kann sich in unserem Motorenpark vergnügen, das wird ihm gut gefallen. Wir kennen Juwel gut. Genau genommen hättest du in deinem Unglück gar nicht mehr Glück haben können.«

Schließlich kam auch Juwel, um ihnen beim Abendessen Gesellschaft zu leisten. Die Mahlzeit des Dämonen glich der der Nymphe, mit dem Unterschied allerdings, daß sie von winzigen magischen Wesen hergestellt wurde, die »Hefe« und »Bakterien« genannt wurden. Einiges glich frischem Brei, während andere Speisen gerösteten Schweinshaxen ähnelten.

Danach begaben sie sich in Beauregards Unterschlupf, wo ein zahmer Feuerdrache fröhlich vor sich hin flackerte. »Und jetzt werden wir euch ein ausgezeichnetes Nachtlager zuweisen«, sagte der Dämon.

»Wir wollen in keiner Weise eurer Suche hinderlich sein. Allerdings –«

»Was weißt du, was wir nicht wissen?« fragte Bink besorgt.

»Ich weiß um die Natur von Dämonen«, erwiderte Beauregard.

»Oh, wir wollen euch aber gar nicht stören! Wir machen uns sofort wieder auf den –«

»Geduld, Bink.« Beauregard holte eine schmucke kleine Flasche hervor, murmelte ein undeutliches Wort und machte eine geheimnisvolle Geste. Der Korken sprang heraus, Dampf trat hervor und verdichtete sich schließlich – zum Guten Magier Humfrey.

Erstaunt fragte Bink: »Aber wo ist Crombie?«

»In der Flasche«, erwiderte Humfrey knapp. »Es wäre wirklich eine große Hilfe, wenn du deinen Kram beisammenhalten könntest.«

»Aber wenn Beauregard Sie retten –«

»Ich habe ihn nicht gerettet«, warf der Dämon ein. »Ich habe ihn beschworen. Jetzt muß er mir gehorchen.«

»So wie du ihm einst gehorchen mußtest?«

»Genau. Es hängt immer davon ab, wer eingeschlossen ist und über die Kontrollmagie verfügt. Der Magier hat sich mit Dämonologie befaßt. Jetzt untersteht er unserer Humanologie.«

»Heißt das etwa –«

»Nein, ich werde die Situation nicht mißbrauchen. Mein Interesse gilt der Wissenschaft und nicht der Ironie des Schicksals. Ich gebe diese Vorführung nur, um dich davon zu überzeugen, daß es mehr Magie gibt, als du wahrscheinlich vermutet hast, und daß die Folgen deiner Suche größer sein könnten, als es dir lieb wäre.«

»Ich weiß bereits, daß mich irgend etwas davon abzuhalten versucht«, entgegnete Bink.

»Ja. Eine Art Dämon – und genau da liegt auch das Problem. Die meisten Dämonen verfügen über genausoviel und genausowenig Magie wie die meisten Menschen, aber die Dämonen der Tiefe sind ein anderer Fall. Sie verhalten sich zu normalen Dämonen, wie es Magier zu gewöhnlichen

Menschen, wie du einer bist, tun. Es empfiehlt sich nicht, in ihre Domäne einzudringen.«

»Du bist doch selbst ein Dämon«, sagte Chester mißtrauisch. »Warum erzählst du uns das alles?«

»Weil er ein guter Dämon ist«, sagte Juwel. »Er hilft eben anderen Leuten.«

»Weil ich mich um das Wohlergehen Xanths sorge«, erwiderte Beauregard. »Wenn ich davon überzeugt wäre, daß Xanth ohne Menschen besser dran wäre, würde ich darauf hinarbeiten, sie zu eliminieren. Aber obwohl ich manchmal meine Zweifel habe, glaube ich, daß die menschliche Rasse im großen und ganzen einen gewissen Gewinn darstellt.« Er blickte den Magier an. »Einschließlich solcher Gnome wie er da.«

Humfrey stand wortlos da. »Warum läßt du ihn dann nicht frei?« wollte Bink wissen, der dem Dämon noch nicht ganz traute.

»Ich kann ihn nicht freisetzen. Das kann nur derjenige, der seinen Behälter besitzt.«

»Aber er ist doch da! Du hast ihn doch aus deiner Flasche herbeigerufen!«

»Meine Magie hat mir eine vorübergehende Gewalt über seine Dienste verschafft. Ich kann ihn nur für kurze Zeit heraufbeschwören und kann ihn nicht bei mir behalten. Wenn ich seine Flasche besäße, könnte ich ihn beherrschen, da er so dumm war, sich auf diese Weise einzusperren. Deshalb müßt ihr auch jene Flasche bergen, bevor –«

»Bevor sie zerbricht!« sagte Bink.

»Sie wird niemals zerbrechen. Es ist eine verzauberte Flasche. Ich weiß es, denn ich habe selbst in ihr gelebt und dafür gesorgt, daß sie sicher ist. Nein, die Gefahr besteht darin, daß dein Feind sie als erster findet.«

Bink war entsetzt. »Mein Feind!«

»Denn dann würde dieser Feind den Magier beherrschen und hätte Humfreys gesamtes Wissen zu seiner Verfügung. In einem solchen Fall wären Humfreys Überlebenschancen recht gering, fast so gering wie deine.«

»Ich muß die Flasche haben!« rief Bink. »Wenn ich nur wüßte, wo sie sich befindet!«

»Das ist die Dienstleistung, die ich von ihm verlange«, sagte Beauregard. »Magier, sag Bink, wo du dich genau befindest, damit er dich retten kann.«

»Achtundzwanzig Grad nordwestlicher Breite, einhundertund…«

»Nicht so, du Einfaltspinsel!« unterbrach Beauregard ihn. »Sag’s ihm so, daß er was damit anfangen kann!«

»Hm, ja«, meinte Humfrey. »Vielleicht holen wir besser Crombie her.«

»Dann tu’s auch!« knurrte der Dämon.

Der Greif erschien neben dem Magier. »He«, sagte Bink erfreut, »wenn er uns deine Richtung von hier aus zeigt, ich meine unsere Richtung von euch aus, dann können wir sie einfach umkehren, um dich zu finden.«

»Das funktioniert nicht«, sagte Beauregard. Doch Crombie wirbelte bereits um seine eigene Achse. Sein Flügel zeigte schließlich genau auf Bink.

»Prima«, sagte Bink. »Dann werden wir in diese Richtung gehen.«

»Geh mal durch den Raum«, sagte Beauregard. »Greif, du hältst die Richtung!«

Verwundert schritt Bink durch den Raum. Crombie bewegte sich nicht, zeigte mit seinem Flügel aber dennoch ununterbrochen auf Bink. »Das ist ja bloß ein Bild!« rief Bink. »Egal, aus welchem Winkel man es betrachtet, es sieht einen immer an.«

»Ganz genau«, sagte der Dämon. »In gewisser Hinsicht handelt es sich bei dieser Beschwörung um ein Bild. Es hat also keinen Zweck, uns an dem Bild zu orientieren. Wir brauchen das Original.«

»Das läßt sich leicht lösen, Dämon«, bellte Humfrey. »Crombie, zeig die Richtung unserer Flasche, gesehen vom Ort der Beschwörung.«

Wie einfach! Die Beschwörung fand hier statt, also würde Crombies Ortung die Richtung nach dort anzeigen. Aber würde es auch funktionieren?

Der Greif drehte sich wieder und zeigte schließlich von Bink fort nach unten.

»In diese Richtung müßt ihr gehen«, sagte Beauregard mit ernster Stimme. »Bevor ich das Bild jetzt wieder banne: Habt ihr noch eine Frage?«

»Ja, ich«, sagte Chester. »Es geht um mein Talent –«

Beauregard lächelte. »Sehr schlau, Zentaur. Ich glaube fast, du hast den Verstand eines Dämons! In der Tat, jetzt kannst du die gewünschte Information vom Magier erhalten, ohne seinen normalen Preis zahlen zu müssen, sofern dein Gewissen so etwas zuläßt.«

»Nein«, sagte Chester, »ich will gar nicht betrügen! Magier, ich kenne jetzt mein Talent. Aber ich habe bereits einen Teil des Lohns bezahlt und habe noch etwas gut.«

Humfrey lächelte. »Ich habe nie gesagt, daß ich nur eine bestimmte Frage beantworten würde. Such dir eine weitere Frage aus. Das gehört ja zur Abmachung.«

»Prima!« sagte Chester und sah aus wie ein junges Fohlen, das plötzlich auf eine ferne, fette grüne Weide durfte. Er überlegte kurz. »Cherie … ich wüßte gerne, welches Talent sie hat, sofern sie eines hat. Ein magisches, meine ich.«

»Sie besitzt ein Talent«, sagte Humfrey. »Willst du die Antwort jetzt wissen?«

»Nein. Vielleicht finde ich es ja wieder selbst heraus.«

Der Magier spreizte die Hände. »Wie du willst. Wir sind allerdings nicht gegen Schicksalsschläge gefeit. Wenn du die Frage nicht löst und Bink meine Flasche nicht vor dem Feind findet, dann kann man mich dazu zwingen, die Antwort abzulehnen. Willst du dieses Risiko eingehen?«

»Was soll das heißen, ›vor dem Feind‹?« fragte Bink. »Wie nahe ist der Feind denn –«

»Darüber haben wir ja schon gesprochen«, sagte Beauregard. »Offenbar kann der Magier nicht vor seinem eigenen Wissenstalent geschützt werden. Er hat recht: Die Flasche ist schon weit in Richtung Feindesland getrieben worden, und es ist höchst wahrscheinlich, daß der Feind das auch weiß. Es geht also nicht einfach nur darum, eine verlorengegangene Flasche zu suchen, sondern wir haben es mit einem echten Wettlauf gegen einen aktiven Gegner zu tun.«

»Aber was ist das für ein Gegner?« wollte Bink wissen.

»Magier, verschwinde!« sagte Beauregard. Humfrey und Crombie wurden wieder zu Rauch und verschwanden in der Flasche. »Diese Frage kann ich nicht direkt beantworten. Ich kann dir nur sagen, daß der Gegner eine Art Dämon sein muß. Deshalb bitte ich euch, mir die Peinlichkeit zu ersparen, meine Unwissenheit in Gegenwart meines menschlichen Forschungskollegen zu gestehen. Eine Art berufliche Konkurrenz, könnte man sagen.«

»Berufliche Konkurrenz ist mir völlig egal«, erwiderte Bink. »Der Gute Magier und Crombie sind meine Freunde. Ich muß sie retten.«

»Du bist wirklich loyal«, sagte Juwel bewundernd.

»Du mußt eins begreifen«, fuhr Beauregard fort. »Wenn du dich der Quelle der Magie näherst, wird die Magie der unmittelbaren Umgebung immer stärker, sozusagen in einer

Art Exponentialfunktion. Deshalb –«

»Das versteh’ ich nicht«, sagte Bink.

»Er meint damit, daß die Magie schneller stärker wird, je näher du kommst«, erklärte Chester. Zentauren waren brillante Mathematiker.

»Exakt«, bejahte der Dämon. »Deshalb neigen wir Dämonen, die wir näher an der Quelle leben, auch mehr zur Magie als ihr Randwesen. Aber in der unmittelbaren Umgebung der Quelle ist die Magie viel stärker, als wir begreifen können. Aus diesem Grund kann ich auch deinen Feind nicht identifizieren oder seine Magie beschreiben. Aber es ist jedenfalls wahrscheinlich, daß es sich dabei um stärkere Magie handeln dürfte, als dir jemals zuvor begegnet ist.«

»Ich bin schon reichlich starker Magie begegnet«, sagte Bink zweifelnd.

»Das weiß ich. Und du besitzt selbst eine äußerst starke Magie. Aber das hier – na ja, obwohl ich nie verstanden habe, was du für ein Talent besitzt, ist … nun, alles weist darauf hin, daß es bei der Gefahr um deine persönliche Sicherheit geht.«

»Ah, jetzt verstehe ich«, sagte Bink. »Dort, wo ich hingehe, ist die Magie stärker als meine.«

»Genau. Deshalb wirst du auch auf eine Weise angreifbar sein, wie es wohl noch nie der Fall gewesen ist. Deine eigene Magie wird zwar auch stärker, aber nur in einem geometrischen Verhältnis. Deshalb kann sie nicht –«

»Er meint, daß die Magie des Feindes schneller stärker wird als unsere«, erklärte Chester. »Deshalb verlieren wir im gleichen Verhältnis an Kraft.«

»Exakt«, bestätigte der Dämon. »Die Art der Kurve weist darauf hin, daß das Differential erst dann sehr groß wird, wenn du extrem nahe an der Quelle bist, folglich wird es dich nicht sonderlich behindern, vielleicht merkst du es vorher auch gar nicht. Aber –«

»Wenn ich also weitergehe«, sagte Bink schleppend, »dann werde ich auf einen Gegner treffen, der stärker ist als ich.«

»Korrekt. Weil die Stärke des magischen Feldes in Xanth umgekehrt proportional zur Entfernung variiert, und zwar sowohl für das Individuum als auch für die Umwelt.«

»Was ist denn mit dem magischen Staub?« fragte Chester.

»Der verstärkt tatsächlich die Magie seiner unmittelbaren Umgebung«, stimmte Beauregard ihm zu. »Aber er ist nicht die Hauptverteilungsquelle der Magie. Der Staub ist im Prinzip konvektiv, während die Magie meistens konduktiv ist. Wenn dieses Dorf mit der Arbeit aufhörte, würde die Magie in Xanth nur ganz geringfügig schwächer werden.«

»Dann könnten die Damen sich also ruhig ein wenig ausruhen«, meinte Bink.

»Fahren wir fort: Wegen des Inversionsverhältnisses war der Feind nicht dazu in der Lage, dir auf der Oberfläche zu schaden, obwohl er es eifrig und mit diabolischer Ausdauer versucht hat. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, daß du es mit einem Dämon zu tun hast. Aber hier unten kann und wird er überwältigende Magie einsetzen. Deshalb ist es Irrsinn, mit deiner Suche fortzufahren.«

»Ich bin ein Mensch«, sagte Bink.

»Ja, leider. Ein Dämon wäre viel vernünftiger. Aber da du wirklich ein närrischer Mensch eben jener Kategorie bist, wie ich sie in meiner Untersuchung beschrieben habe, wirst du unweigerlich fortfahren und deiner sicheren Vernichtung entgegengehen – und alles nur für deine Ideale und für deine Freunde.«

»Ich muß wohl menschlicher sein als ein Dämon«, meinte Juwel. »Ich finde, er ist edel.«

»Nun schmeichle mir nicht auch noch!« warnte Bink sie. »Das verstärkt höchstens noch die Wirkung des Liebestranks.«

Sie sah ihn zunächst erschrocken an, doch dann wirkte sie auf allerliebste Weise entschieden. »Es tut mir ja leid, daß das Wasser … ich meine, du bist ja so ein attraktiver, tapferer, anständiger Mann … ich … ich kann nicht sagen, daß es mir wirklich leid täte. Wenn wir zurückkommen, nehme ich vielleicht auch einen Schluck.«

»Ja, aber einer der Gründe, weshalb ich den Magier finden muß, ist der, daß ich ein Gegenmittel brauche«, warf Bink ein. »Ich meine, ganz abgesehen von unserer Freundschaft. Wir hätten Crombie eigentlich auch nach dem Ort des Gegenmittels fragen sollen, damit ich –«

»Ich könnte die beiden noch einmal herbeirufen«, sagte Beauregard. »Aber das würde ich nicht empfehlen.«

»Warum nicht?« fragte Bink.

»Weil der Feind, falls er noch nicht wissen sollte, wo sich die Flasche genau befindet, nicht weiter darauf aufmerksam gemacht werden sollte. Wir wissen nicht, mit welchen Mitteln er dich jetzt beobachtet, seit der Grabbler nicht mehr da ist, aber wir können es uns nicht leisten, davon auszugehen, daß er nachlässig geworden ist. Es wäre besser, zuerst deine Freunde zu retten und dich erst dann um die persönlicheren Angelegenheiten zu kümmern.«

»Ja, das stimmt wohl«, sagte Bink. Er wandte sich an die Nymphe. »Juwel, es tut mir leid, dir noch weiter zur Last zu fallen, aber meine Loyalität gegenüber meinen Freunden hat Vorrang. Ich verspreche dir, sobald wir sie befreit haben –«

»Schon gut«, sagte sie und wirkte überhaupt nicht verärgert.

»Sie könnte ja hierbleiben«, schlug Chester vor. »Oder ihrer Arbeit nachgehen. Wenn wir dann das Gegenmittel haben, können wir damit zurückkehren und –«

»Nein, nur der Schaufler kann euch schnell genug ans Ziel bringen«, entgegnete Juwel. »Und den kann nur ich lenken. Im Flußkanal gibt es eine Menge schlechter Magie, im festen Fels dagegen kaum. Ich komme mit.«

»Ich hatte gehofft, daß du das sagen würdest«, gestand Bink. »Natürlich zählen meine persönlichen Gefühle jetzt nicht, aber –«

Juwel trat zu ihm und gab ihm einen Kuß auf den Mund. »Deine Ehrlichkeit gefällt mir auch«, sagte sie. »Gehen wir.«

Bink, der von diesem ersten freiwilligen Kuß wie vor den Kopf geschlagen war, mußte sich erst wieder fangen, bis er erneut an ihre Aufgabe denken konnte. »Ja … wir müssen uns beeilen.«

»Weiter unten sind die Kobolde ziemlich schlimm«, meinte Beauregard. »An der Oberfläche haben sie ihre Wildheit in den letzten Jahren verloren, aber hier unten hat sich nichts geändert. Solche Kobolde hast du noch nicht gesehen.«

»Wir haben ja keine andere Wahl«, sagte Bink. »Wir müssen eben dorthin.«

»Dann bleibt auf gut erleuchteten Wegen, wenn ihr euch nicht gerade durch den Fels bewegt. Kobolde sind wie Nickelfüßler und mögen kein Licht. Sie werden sich ihm zwar stellen, wenn es sein muß, aber in der Regel meiden sie es.«

Bink drehte sich wieder zu der Nymphe um. »Hast du deswegen Angst vor der Dunkelheit? Kannst du uns auf hellen Pfaden führen?«

Sie nickte. »Ja.«

»Dann schlaft wenigstens eine Runde«, mahnte Beauregard sie. »Wir Dämonen brauchen ja keinen Schlaf im eigentlichen Sinne, aber ihr Menschen könnt ziemlich reizbar werden, wenn ihr –«

»Nein, wir machen uns besser gleich auf den Weg«, sagte Bink. »Ein paar Stunden können schon einen gewaltigen Unterschied machen.«

»Müdigkeit aber auch«, versetzte Beauregard. »Wenn ihr euch der großen Magie stellen müßt, braucht ihr alle eure Kräfte.«

»Ich hab’ fast das Gefühl, daß wir hier einen Dämon haben, der gerne einen Rückzieher machen würde«, meinte Chester.

Beauregard spreizte die Hände. »Mag sein, Zentaur. Da ist noch eine Sache, die ich euch noch nicht erzählt habe.«

»Wenn du vorhast, es uns noch zu sagen, dann beeil dich«, drängte Bink. »Denn wir gehen jetzt.«

»Na ja«, sagte der Dämon zögernd. »Ich bin mir gar nicht sicher, daß sich eure Suche ziemt.«

»Nicht ziemt!« explodierte Bink. »Meine Freunde zu retten?«

»Nein, die Quelle der Magie von Xanth ausfindig zu machen.«

»Ich will nur Informationen. Das solltest du, von allen Dämonen, doch wohl verstehen!«

»Nur zu gut«, erwiderte Beauregard. »Information kann der gefährlichste Besitz von allem sein. Denk doch nur mal an die Macht deines Magiers, der sich darauf spezialisiert hat. Angenommen, er wüßte alles über die letzte Urquelle der Magie. Welche Grenzen wären seiner Macht dann noch gesetzt?«

»Humfrey würde Xanth niemals schaden«, protestierte Bink. »Er ist ein guter Magier!«

»Aber wenn nun alles über die Quelle in Erfahrung gebracht würde – was würde einen bösen Magier dann davon abhalten, sich dieses Wissen zu verschaffen? Damit könnte er – mit der stärksten Magie überhaupt! – über ganz Xanth herrschen. Oder es vernichten.«

Bink dachte nach. Er erinnerte sich daran, wie ein Böser Magier tatsächlich einmal die Krone von Xanth angenommen hatte – und sich als gar nicht so böse herausgestellt hatte. Aber das war auch eine besondere Situation gewesen. Angenommen, ein wirklich böser Mann – oder auch eine Frau – würde zu unvorstellbarer Macht gelangen? »Ich verstehe, was du meinst. Ich werde darüber nachdenken. Vielleicht stoße ich doch nicht ganz bis zur eigentlichen Quelle vor. Aber den Magier muß ich dennoch retten.«

»Ja, natürlich«, meinte Beauregard, aber für einen Dämon sah er ziemlich bekümmert aus.

Sie bestiegen den Schaufler und machten sich auf den Weg in die von Crombie angezeigte Richtung. »Ich kenne die tiefer gelegenen Gebiete nicht so gut«, sagte Juwel. »Aber hier ist eine Menge festes Gestein, da wir nicht so nahe am Fluß sind. Ich werde den Schaufler anweisen, im Fels zu bleiben, bis wir am Ziel sind, und nur aus dem Fels auszutreten, wo es beleuchtet ist. Ich glaube, ihr könnt euch beim Reiten etwas ausschlafen, während ich den Wurm mit meinem Lied antreibe.«

»Du bist wunderbar«, sagte Bink voller Dankbarkeit. Er lehnte den Kopf an ihren Rücken und wurde von ihrem durch ihre Nähe verstärkten und versüßten Gesang schon bald in den Schlaf gelullt. Der Wurm bohrte unentwegt weiter.