Chapitre VII

L’énergie : quelles mutations ?

Quelles échéances ?

Nos sociétés modernes se sont développées à partir de quatre progrès technologiques : la machine à vapeur, l’électricité, le moteur à explosion et aujourd’hui l’informatique. Autour de ces quatre piliers du progrès, un dénominateur, l’énergie. Sans énergie, pas de civilisation moderne !

Cette énergie prend pour la société deux formes, l’énergie nomade – celle qui permet les transports – et l’énergie sédentaire – celle qui permet de s’éclairer, de se chauffer et de faire fonctionner les machines domestiques ou industrielles.

Quelles sont les sources d’énergie utilisées actuellement ?

D’abord, les combustibles fossiles. C’est de l’énergie solaire stockée dans les plantes par la « magie » de la photosynthèse pendant des millions d’années et que l’on récupère en brûlant la matière organique fossile, cette combustion produit toujours du CO2, plus ou moins suivant les produits. Parmi les trois combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), le pétrole est le seul véritablement nomade et est utilisé dans les voitures, les avions et les bateaux.

Tous ces combustibles dégagent du gaz carbonique lorsqu’on les brûle.

Les autres sources d’énergie sont l’énergie hydraulique, la fameuse houille blanche, et l’énergie nucléaire, la seule « énergie nouvelle ».

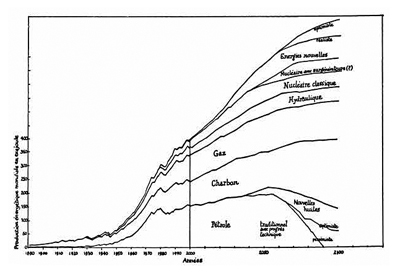

Le graphique de la figure 6 illustre l’évolution de l’utilisation des sources d’énergie au cours du temps. On peut faire quelques remarques utiles. Les besoins d’énergie ne cessent de croître à l’échelle mondiale et, du fait de l’accroissement de la population mondiale et de l’essor des pays émergents, il ne faut pas espérer ralentir cette croissance. Les écologistes se font de douces illusions en prônant l’inverse et en croyant qu’ils pourront modérer la croissance des dépenses énergétiques de la Chine ou de l’Inde (ou celle des États-Unis) !

La distribution montre que le pétrole est la principale source d’énergie mais que son utilisation est à peu près constante depuis les années 1975. L’utilisation du charbon et du gaz ne cesse de croître et leur somme dépasse aujourd’hui le pétrole. La houille blanche et le nucléaire continuent à se développer, mais à eux deux ils représentent seulement 12 % de la consommation mondiale. Quant aux énergies dites renouvelables, elles n’atteignent pas 1 %.

Fig. 6. La partie de gauche jusqu’à 2000 représente les dépenses d’énergie et leur répartition par types d’énergie. La partie de droite est une prévision de ce que seront peut-être les évolutions pendant le 1er siècle du troisième millénaire. Il y a de nombreuses extrapolations et deux grandes inconnues :

1) Les surgénérateurs deviendront-ils opérationnels ?

2) Quelles sont exactement les réserves de pétrole classique ?

Les réserves de pétrole

La question suivante que chacun se pose, c’est : quelles sont les réserves pour chaque source d’énergie – qui notons-le sont d’ores et déjà multiples ?

Les réserves de charbon et de gaz sont considérables : aucun risque avant sans doute deux cents ans. Notons également qu’une partie importante des réserves de charbon est située en Chine, en Inde et aux États-Unis. Le gaz pour sa part est très abondant en Russie et en Iran, et très probablement en Inde du Nord (similitude géologique avec l’Iran).

Or, dans l’état actuel, le charbon est un combustible sale qui outre le CO2 dégage pas mal de composés soufrés et azotés.

Les réserves de pétrole sont difficiles à évaluer avec précision car les compagnies nationales comme Aramco (Arabie Saoudite), Petrobras (Brésil) ou Pemex (Mexique) sont très discrètes sur les réserves. Les compagnies internationales sont en principe plus ouvertes, mais on a vu avec Shelllix que la cotation en Bourse les conduit parfois à surestimer les réserves pour éviter de voir chuter le titre. Il y a ensuite les aléas technologiques, je veux dire le succès ou non des innovations technologiques.

En l’état actuel de la technologie, et en ne tenant compte que des champs pétroliers actuellement en opération, on estime les réserves à cinquante ans, 65 % de ces réserves mondiales sont situées au Moyen-Orient, 25 % en Arabie Saoudite, 10 % chacun pour Iran, Irak, Koweït et Émirats Arabes Unis.

Mais il faut se souvenir que les deux tiers du pétrole contenu dans ces gisements exploités sont encore au fond, « collés » aux roches perméables qui les contiennent. Les progrès dans les techniques d’extraction permettent de penser qu’on en récupérera la moitié, ce qui doublerait les réserves. Par ailleurs, les forages en « eaux profondes » avec la technologie du forage directionnel vont étendre encore les possibilités des champs actuels. À cela s’ajoutent bien sûr les découvertes sur des zones encore mal connues, outre les découvertes récentes en Alaska, au Brésil ou en Russie. Je citerai à ce propos deux cibles : les environs du delta de l’Amazone et l’immense bassin de Taoudenni, en Afrique de l’Ouest. Dans les deux cas, les conditions d’exploration et d’exploitation sont extrêmement difficiles et risquées, mais elles sont désormais rendues nécessaires du fait du prix élevé du pétrole.

Les estimations actuelles sont assez variées et beaucoup reposent sur un modèle développé en 1956 par le géophysicien pétrolier de Shell, King Hubert. Il prédit à cette date, où l’exploitation aux États-Unis battait son plein, au Texas, en Louisiane et en Oklahoma, que la production américaine passerait par un maximum en 1970 puis tomberait assez vite.

Sa prédiction s’est révélée à peu près exacte. En utilisant la même méthode, mon collègue Ken Deffeyslx de l’université de Princeton, affirme que la production mondiale est passée par un pic en 2005 et que les réserves seront épuisées en 2030 !

La critique faite à cette estimation, c’est qu’elle est fondée sur une technologie qui ne se renouvelle pas. Si on tient compte des progrès techniques, tout change. Donnons quelques chiffres. On a produit 175 trillons de litres. Ken Deffeys estime que les réserves sont du même ordre alors qu’un organisme comme le CERA (Cambridge Energy Research Associated) estime que les réserves de pétrole classique sont de 600 trillons de litres et donc que le fameux maximum d’extraction ne se situera pas avant 2030-2040, d’où épuisement vers la fin du siècle.

Cette estimation ne tient pas compte des nouvelles huiles. Sans doute la vérité est-elle entre les deux.

Au total, on peut raisonnablement penser qu’on disposera de réserves substantielles d’huile conventionnelle jusque vers 2070. Reste le grand espoir : les huiles lourdes contenues dans ce qu’on appelle parfois les grès bitumineux. Le progrès technique passe par la fluidisation et l’extraction de ces huiles. Vu les progrès dans ce domaine, il y a peu de doute qu’à l’échelle de dix ou vingt ans, elles seront des sources de pétrole importantes. L’Alberta et le Venezuela, mais aussi les États-Unis seront à la tête de richesses considérables. La Chine et l’Inde ont peut-être aussi des réserves insoupçonnées, parce que jusqu’ici insuffisamment prospectées.

Pour résumer la situation, les réserves de pétrole me semblent devoir être conséquentes jusqu’au milieu du siècle prochain, mais en décroissance à partir de la fin du siècle. En revanche, je ne pense pas que la production va beaucoup augmenter, en tout cas pas dans les huit ans à venir.

Le prix du pétrole

Du coup, on peut être quasi certain que les prix ne baisseront pas et vont même augmenter. Un prix de 100 dollars le baril dans dix ans n’est pas absurde. Pourquoi ?

Le prix de revient d’un baril de pétrole en Arabie Saoudite est de 2 dollars, en mer du Nord il est de 11 dollars. Il est vendu entre 50 et 70 dollars : on voit les bénéfices gigantesques que font les compagnies et les États ! Pourquoi voudriez-vous qu’ils augmentent la production et fassent tomber les prix ?

On va maintenir les prix et préserver les réserves. C’est ce que disent les Saoudiens qui ajoutent : « Tout le monde nous approuvera, alors qu’il y a dix ans, on nous fustigeait parce que nous refusions d’augmenter la production. L’écologie a parfois du bon ! » Comme la Chine et l’Inde vont avoir des besoins croissants et ne sont pas producteurs, la demande va croître, donc les prix aussi.

Paradoxalement, le prix élevé du pétrole a dans le contexte actuel de nombreux avantages.

D’abord, il va induire dans les pays développés une modération. Cela va se traduire par l’accélération de toutes les technologies à faible consommation de pétrole, au premier chef les voitures hybrides ou électriques, mais aussi par la modération dans le secteur industriel et des économies d’énergie supplémentaires tant dans le chauffage que dans l’usage de l’électricité.

Ce prix élevé va aussi permettre de rouvrir des champs pétroliers hier non rentables (comme au Texas ou en Oklahoma) et de prospecter vigoureusement des zones difficiles.

Le prix du transport va augmenter : transport routier, transport aérien. Cette augmentation sera une régulation « naturelle » des échanges internationaux qui redonnera des chances aux producteurs locaux et freinera les délocalisations intempestives. (Vous voyez que l’écologie a du bon !)

Enfin, les énormes bénéfices des compagnies vont être réinvestis. Bien sûr en prospection, mais aussi en recherche et développement vers d’autres sources d’énergie. C’est cela qui a permis de mettre en place les recherches sur la séquestration du CO2.

Le nucléaire

L’énergie nucléaire est aujourd’hui une source d’électricité de choix : elle ne dégage pas de gaz à effet de serre ; sa technologie est bien maîtrisée. La France a fait le choix du nucléaire depuis de nombreuses années et ce choix a été confirmé à travers des changements politiques variés. 78 % de notre électricité est aujourd’hui d’origine nucléaire. Si nous devions produire la même quantité d’électricité avec des centrales thermiques brûlant du pétrole, nous devrions dépenser chaque année 20 milliards d’euros supplémentaires (c’est le double du budget annuel que la France dépense pour son enseignement supérieur). La sécurité des centrales proprement dites s’est beaucoup améliorée même si le fonctionnement des centrales archaïques de l’ex-URSS demeure toujours problématique. En revanche, et il faut insister là-dessus, la question des déchets n’est pas résolue. Certes, l’enfouissement en sub-surface présente moins de risques géologiques qu’en grande profondeur mais les risques de pollution des nappes phréatiques régionales n’ont pas disparu. Ce stockage des déchets pose par ailleurs des questions sociopolitiques considérables car dans les pays industrialisés et particulièrement en Europe, les populations locales supportent très mal l’installation de sites de stockage. Il y a donc, bien sûr, des progrès importants à faire. La voie la plus prometteuse est celle des centrales de quatrième génération qui devraient détruire les déchets radioactifs à vie longue. Une telle technologie permettrait le stockage à proximité des centrales et éviterait donc le transport, le retraitement et le stockage.

Il y a incontestablement une tendance générale dans les grands pays à développer aujourd’hui l’énergie nucléaire qu’on avait depuis vingt ans un peu laissée de côté. Dans ce contexte, quelles sont les réserves d’uranium disponibles ? À mon avis, elles sont considérables, sans doute d’un facteur cinq, supérieures à ce qui est déclaré officiellement, surtout si on considère les gisements à basse teneur.

Toutefois, ce relatif optimisme ne s’entend que pour un développement modéré de l’énergie nucléaire. Si par exemple l’énergie nucléaire produisait 30 % de la consommation mondiale d’énergie produite aujourd’hui avec des centrales classiques, les réserves d’uranium ne seraient alors plus que d’un siècle !

Si, par contre, la technologie des surgénérateurs était mise en œuvre, ce chiffre serait multiplié par cent, car un surgénérateur consomme quatre-vingts fois moins d’uranium qu’un réacteur classique. Du coup, le nucléaire se développerait davantage dans le monde. Il y a donc une nécessité absolue à amplifier l’effort de recherche technologique pour rendre les surgénérateurs utilisables. La question centrale est de trouver un fluide conduisant la chaleur qui ne détériore pas chimiquement les installations. Aujourd’hui, ni l’utilisation du sodium liquide ni celle du plomb liquide ne satisfont à ces exigences. Quant à la fusion nucléaire qui résoudrait beaucoup de choses, elle est encore au stade d’espoir chimérique dont le débouché n’est pas prévu avant le siècle prochain malgré les cocoricos émis à l’occasion des installations du projet ITER à Cadarache. Il faut donc insister sur le fait que l’énergie nucléaire constitue, pour la France, un atout considérable dans la compétition énergétique qui s’annonce.

Limitation des émissions de CO2

Après ce rapide panorama, il faut bien sûr revenir au problème de la limitation des émissions de CO2. La position qui paraît raisonnable est la suivante.

À l’échelon du monde, les dégagements de CO2 se répartissent ainsi : 40 % pour produire de l’électricité, 22 % pour les transports, 20-25 % pour les mines, la sidérurgie, les cimenteries.

Pour la France, du fait de l’énergie nucléaire, les proportions sont différentes. Les deux gros postes sont les voitures (50 %) et l’activité industrielle ; le chauffage représente une proportion moindre.

Comme on l’a vu, la perspective du réchauffement est moins effrayante qu’on ne l’a dit, 2 degrés en moyenne sur un siècle pour l’Europe. Par ailleurs, si le CO2 joue un rôle, c’est au niveau global. La France représente 5 % des émissions de CO2 mondiales. Pourquoi établirions-nous un régime de rationnement et de délabrement économique et social – ce qui serait le résultat si le pacte de Nicolas Hulot était appliqué – alors que cela ne servirait à rien ! Il faut chercher dans d’autres directions. La position raisonnable que propose l’océanographe Wallace S. Broecker, c’est d’attendre trente ans pour être sûr que les modèles prédictifs du GW sont valides. Pendant cette période, il faut réduire les émissions de CO2, mais sans imposer de ce fait de gros troubles économiques. La proposition de la Commission européenne de réduire les émissions des gaz à effet de serre de 20 % en 20 ans est, on l’a dit, raisonnable, mais, comme nous le verrons, insuffisante.

La séquestration du CO2

Pour l’énergie sédentaire, la solution future est la séquestration du gaz carbonique. Actuellement, trois pistes sont privilégiées. La première est d’injecter le gaz carbonique dans des réservoirs profonds à l’état de fluide supercritiquelxi. La deuxième, c’est de stocker le CO2 sous forme de carbonates (calcaires). La troisième, c’est de stocker le CO2 liquide au fond de l’océan car, en dessous de 3 500 mètres, il est plus lourd que l’eau de mer.

La première méthode est expérimentée depuis six ans au Saskatchewan (au Canada) et en mer du Nord, et va l’être en Algérie (In Salah), en Australie, en Pologne et en France à Lacq, près de Pau. Elle donne des résultats très prometteurs.

La deuxième est plus élégante et plus définitive, mais encore au stade des recherches de laboratoire.

Souvenons-nous pourtant que c’est ainsi que la Terre s’est débarrassée de son gaz carbonique, qui représentait non pas des parties par milliers, comme aujourd’hui, mais 80 % de l’atmosphère terrestre. Or, ce gaz carbonique est aujourd’hui stocké dans tous les calcaires qui se trouvent dans les formations géologiques. C’est, bien sûr, là que se trouve la véritable solution, mais pour l’instant la reproduction de la nature à l’échelle industrielle coûte trop cher.

En fait, on essaie de combiner les deux en injectant le CO2 dans des réservoirs contenant des dépôts salins pour fabriquer in situ du calcaire.

La troisième solution qui a fait l’objet de nombreuses propositions aux États-Unis, et d’expériences dans la baie de Monterey, est aujourd’hui très critiquée, car ce CO2 liquide détruit toute flore et toute faune sous-marine et personne ne prendra le risque de tels accidents. Je crois qu’elle est presque abandonnée.

Ces recherches me paraissent être l’une des principales priorités si l’on veut contrôler le dégagement de CO2 dans l’atmosphèrelxii. La séquestration du CO2 va devenir un marché mondial de plusieurs milliards de dollars. Notons que c’est l’industrie privée qui l’a mise en place sans aucun rôle des gouvernements, de l’ONU et tutti quanti… On me rétorquera que c’est parce que les pétroliers ont vu que les mesures de restriction du CO2 les menaçaient qu’ils ont réagi ainsi. Sans nul doute. Mais c’est exactement de cette manière que réagissent les sociétés humaines et qu’elles progressent. Faire du « business » avec ce qui est utile ! Stimuler la croissance en résolvant un à un les problèmes qui se posent.

Fig. 7. Schéma montrant les émissions de CO2 des divers pays et les émissions qui seraient souhaitables suivant diverses stratégies prônées par les apôtres du GW.

Les voitures propres

Le second ingrédient de contrôle des émissions de CO2 se situe du côté des voitures. Le choix est entre trois solutions techniquement réalisables : la voiture électrique, la voiture à hydrogène, la voiture hybride.

La voiture électrique existe depuis plus de dix ans. Ses performances surtout en ville sont excellentes, mais elle ne s’est pas imposée ; son usage est restreint, sauf dans les transports en commun. Ainsi, à Montmartre les bus sont électriques. Pourquoi pas dans tout Paris ? Pour ce qui est des véhicules, elle n’a peut-être pas dit son dernier mot, comme le laissent entendre les constructeurs japonais tel Nissan.

La voiture à hydrogène existe et réalise des performances remarquables. Pour qu’elle soit véritablement une alternative crédible, il faut résoudre deux problèmes essentiels : la préparation et la distribution de l’hydrogène.

Il faut fabriquer l’hydrogène. On peut en principe le faire par l’électrolyse, mais cela consomme de l’électricité et coûte cher. On transforme de l’énergie sédentaire en énergie nomade. On cherche alors à fabriquer cet hydrogène à partir des plantes, par exemple par l’intermédiaire de bactéries transgéniques, mais cela reste une promesse qui n’a pas atteint le stade industriel. Et surtout, il faut le distribuer. L’hydrogène est un gaz dangereux qui explose par réaction avec l’oxygène. Mettre en place un réseau de stations-service, recevant de l’hydrogène et le distribuant, nécessite la mise en place d’infrastructures gigantesques et sécurisées (y compris contre le terrorisme). Cela demandera du temps. Le gouverneur Schwarzenegger développe des expériences en Californie, attendons de voir. Aujourd’hui, cette énergie ne semble pas pouvoir être utilisable pour les véhicules avant près d’un siècle.

La voiture hybride, mi-essence mi-électrique, elle, est au point. Toyota en vend des centaines de milliers chaque année, les grandes compagnies américaines ont acheté le brevet et ne vont pas tarder à en inonder le marché, avec, semble-t-il, des améliorations sensibles.

C’est vers là qu’il faut aller dans un premier temps. D’abord parce que le réseau de distribution tel qu’il existe peut fonctionner et parce qu’on réduit la consommation d’essence d’un facteur 2 (et peut-être demain, avec la mise en service de nouvelles piles et une recharge la nuit, d’un facteur 3).

Les constructeurs automobiles français qui ont développé les voitures électriques avant tout le monde dans les années 1990 semblent aujourd’hui dans l’expectative. Mais leur discrétion cache peut-être de nouvelles innovations ?

La limitation ne dépendra que de la capacité de l’industrie automobile à changer les lignes de produits et à en produire suffisamment. Pour modifier complètement le parc automobile, il faudra trente ans !

Car en tout cela, le facteur temps est essentiel. Changer oui, mais à quelle vitesse ?

Économies d’énergie et énergies renouvelables

Troisième élément essentiel, les économies d’énergie. D’abord, au niveau domestique en développant dans la construction l’utilisation de l’énergie solaire, les pompes à chaleur, l’usage de matériaux isolants et celui des micro-ordinateurs pour éviter les pertes d’énergie inutiles. Là encore, c’est une solution qui permettrait de nombreuses économies de chauffage et de consommation électrique, mais la transformation de l’habitat ou des immeubles en maisons écologistes prendra du temps. On ne va pas raser les villes pour les reconstruire ! Il ne faut donc pas compter sur cela avant un siècle, mais il faut entreprendre cette mutation dès aujourd’hui. Les économies d’énergie en matière industrielle seront plus rapides à réaliser et en fait sont déjà en cours. C’est bien le seul secteur où le protocole de Kyoto a été utile !

Et les énergies renouvelables, vous n’en avez pas parlé !

Il y a quinze ans, nous avons beaucoup travaillé sur les énergies renouvelables : solaire, géothermique, éolienne. Les résultats au total sont quantitativement décevants. Pour ne parler que de la France, nous avons construit un four solaire à Odeillo, puis une centrale solaire Thémis. Hélas, quelques années plus tard, nous avons dû fermer tout cela. L’énergie solaire est considérable, c’est vrai, mais nous ne savons pas la concentrer. La production massive d’électricité à l’aide du solaire ne me paraît pas être à l’ordre du jour, en revanche les piles photovoltaïques, les panneaux solaires, le chauffage de l’eau, tout cela me semble constituer dès à présent une source d’énergie intéressante et qu’il faut développer. Pour le futur, l’idée de maisons individuelles autonomes du point de vue énergétique grâce au solaire me paraît un objectif réalisable.

Nul plus que moi n’a eu d’espoir dans la géothermie. En tant que géologue, c’est normal. Nous avons lancé un grand programme de recherches, repris aujourd’hui par l’Europe, qui consiste à fracturer les granites à deux kilomètres de profondeur, y injecter de l’eau, attendre qu’elle se réchauffe sous l’influence de la chaleur interne, puis à la réutiliser soit pour faire tourner des turbines, soit pour chauffer des immeubles. J’ai ensuite rouvert le site de la centrale thermique de Bouillante, en Guadeloupe, lorsque j’étais président du BRGM, et aujourd’hui il y a trois sites qui produisent de l’électricité. D’autres projets de chauffage urbain se sont développés dans le Bassin parisien. Ils étaient prématurés et se sont heurtés à des problèmes de corrosion chimique qui ont détérioré les installations. D’autres pourraient voir le jour en Martinique, à la Réunion, dans le Massif central. Mais ils resteront marginaux. Alors, bien sûr, la géothermie alimente l’Islande et la Nouvelle-Zélande en électricité et en eau chaude, et en Italie, pays riche en volcans actifs, il y a quelques centrales, mais lorsqu’on voit que le Japon, « pays aux mille volcans », ne fait aucun effort dans cette direction, on comprend vite que la géothermie n’est pas la solution universelle. Mais elle peut à mon avis avoir un rôle d’appoint important.

Reste l’exploitation du vent – ce qu’on appelle d’une façon poétique l’énergie éolienne. Elle est à la mode, et je ne sais pas pourquoi car elle a de gros inconvénients. Elle dénature les paysages. Elle fait du bruit. Elle ne fonctionne que lorsqu’il y a du vent (c’est-à-dire la moitié du temps). Elle produit de l’énergie chère. Pour éviter le premier inconvénient, on évoque de grandes plates-formes en mer, mais le coût est dissuasif. Il faut faire un calcul simple. Si l’on voulait produire ainsi la moitié de l’énergie électrique, il faudrait couvrir un quart de la surface de la France d’éoliennes, ce qui serait sans doute très mal accepté. Mais laissons faire le temps. L’éolienne deviendra à mon avis une source d’énergie supplémentaire, mais très subordonnée.

Énergie bio

Une autre mode est ce qu’on appelle l’énergie bio. Brûlons du bois ! Mais, me direz-vous, ça dégage du CO2 ! Oui, mais pour fabriquer du bois, la nature pratique la photosynthèse et piège le CO2. C’est donc un cycle. Et un tas de niais se précipitent sur le chauffage au bois. Certains d’êtres écologistes.

Faisons un calcul simple. Pour brûler un petit arbre, (peuplier), il faut une journée. Mais il faut quinze ans pour le faire pousser. Donc pour chaque arbre brûlé il faut en planter quinze. Et encore, la compensation en matière de CO2 ne se fera que dans quinze ans.

Supposons que 20 millions de foyers se chauffent cent jours par an, brûlant donc chacun 100 arbres. Cela fait 30 milliards d’arbres à planter par an. Si l’on met 50 000 arbres au km2, cela fait 600 000 km2 de forêt à régénérer par an, soit plus que la superficie de la France !

Comme, bien sûr, on ne fera rien de tout cela, se chauffer au bois de manière généralisée conduirait d’abord à injecter plus de CO2 dans l’atmosphère, ensuite à détruire notre forêt. C’est ce qu’ont fait les Islandais et les Écossais au début du siècle. On connaît le résultatlxiii ! Oui, mais il y a les biocarburants, les cultures de végétaux avec lesquels on fabrique de l’éthanol ou des huiles combustibles. On a fait croire aux agriculteurs que c’était leur avenir, ce qui est un leurre. Ces énergies sont à faibles rendements et elles utilisent des terres agricoles dont on aura besoin pour nourrir le monde ! Laissons passer la mode, la vérité apparaîtra toute seule. Ces énergies seront ici ou là des énergies de transition.

Bien sûr, il faut développer les énergies nouvelles et poursuivre les recherches, car on ne sait jamais ce qui peut sortir de la tête des chercheurs, mais dans l’état actuel des choses, il ne faut pas espérer que, dans cinquante ans, les énergies nouvelles représentent plus de 10 à 20 % des énergies utilisables, ce qui est déjà très bien.

Alors cessons de nous raconter des histoires, l’arrêt tout à la fois ou séparément du nucléaire, du charbon et du pétrole constituerait une régression économique sans précédent et nous serions les seuls à nous infliger cette punition ! Par contre, la stratégie de diversification des sources d’énergie est sans doute aujourd’hui la plus raisonnable.

Perspectives

Essayons d’esquisser une solution pour le monde et plus modestement pour la France.

En ce qui concerne le monde, il est clair que la France (ou l’Europe) ne peut convaincre les grands pays en développement d’arrêter leur croissance, contrairement à ce que pensent Nicolas Hulot et ses séides.

Comme on l’a dit, l’une des manières de convaincre la Chine ou l’Inde est de leur montrer qu’il existe des solutions techniques qui ne brident pas leur développement et qui, en outre, concourent à leur croissance. Ils pourront alors eux aussi participer au marché mondial correspondant.

À l’échelle mondiale, il est clair que le nucléaire classique va se développer. Les États-Unis vont reprendre leurs efforts dans ce secteur, la Grande-Bretagne aussi, la Chine et l’Inde ont pris une option importante de développement, le Brésil sans doute également malgré ses découvertes pétrolières.

Mais si on parvenait à maîtriser les problèmes technologiques du surgénérateur, il y aurait alors un grand développement du nucléaire et ce dernier ne mettrait pas en danger les réserves d’uranium qui seraient de l’ordre du millénaire. La France, compte tenu de sa compétence et de son expérience, a un rôle déterminant à jouer dans ce domaine.

Malgré cela, je ne pense pas qu’à l’échelle du monde on ira plus loin que le triplement de la situation actuelle, soit 20 % de la dépense énergétique mondiale. Quoi qu’on fasse, la Chine et l’Inde utiliseront massivement le charbon, ne serait-ce que pour des raisons d’indépendance nationale.

Les solutions à l’échelle mondiale pour la diminution des émissions de CO2 vont nécessairement tourner autour de la séquestration du CO2 et du développement des véhicules hybrides puis sans doute à hydrogène.

L’Europe et la France en particulier doivent s’engager résolument dans le développement mais aussi la mise en place de ces technologies. C’est la seule voie pour orienter le développement de l’Inde et de la Chine.

À cela, bien sûr, il faudra ajouter les nouvelles sources d’énergie en tenant compte des situations locales. Ainsi, par exemple, les Américains ont entrepris une expérience exemplaire à Hawaï en implantant un forage géothermique près de la chambre magmatique et en y injectant de l’eau de mer proche. Si cette expérience réussit, on pourrait la reproduire à la Réunion, mais aussi sur certains volcans des Philippines ou de l’Indonésie. Un immense champ de prospection est à explorer. De même, l’énergie solaire peut être utilisée dans certains pays chauds pour participer au dessalement de l’eau de mer et répondre ainsi à la crise hydrique.

Et le pétrole, dans ce scénario ?

Le pétrole restera l’énergie de transition car pour mettre en place progressivement une telle stratégie de diversification, sans heurts ni régression économique, il faudra sans doute trente ou quarante ans !

Il sera de toute manière nécessaire de préserver le pétrole pour le transport aérien (car rien n’est pour l’instant substituable au kérosène) et la pétrochimie, en se donnant l’échéance de plusieurs siècles.

Sans entrer dans une analyse qui pourrait être à elle seule un livre, j’ai choisi de donner sous forme de graphique (Fig. 6) ce qu’on peut raisonnablement prévoir pour le développement des diverses sources d’énergie du monde (avec deux scénarios extrêmes).

Venons-en à la France qui est bien le sujet de ce livre. Je pose la question préalable : la France et l’Europe ont-elles commis tant de péchés, tant de crimes, qu’elles doivent être punies ? Car c’est bien la question.

Pourquoi, comme le propose Nicolas Hulot, faudrait-il freiner le développement économique de la France, alors que nous représentons au plus 5 % des émissions de CO2 dans le monde ?

Pourquoi cette échéance stupide de dix ans, alors qu’aucun changement technologique efficace ne pourra se produire avant trente ans et que ni la Chine ni l’Inde ne donnent aucun signe d’une inflexion de leurs politiques énergétiques, je dirais presque au contraire (cf. l’activité de la Chine en Afrique pour s’approvisionner en pétrole !).

La France a une chance historique : 78 % de son énergie sédentaire est produite par le nucléaire et son remarquable réseau de transport par rail est électrique.

• La première action à mener, c’est de conforter le nucléaire, ce qui permettrait de conserver l’une des deux places de leader mondial. Cette action nécessite une intensification de la recherche sur les centrales de quatrième génération et aussi sur les surgénérateurs. L’existence du remarquable organisme de recherche qu’est le CEA est un atout considérable pour le futur.

• Naturellement, la deuxième priorité, c’est, pour toutes les industries, la réduction de leurs émissions de CO2 (15 % rapidement est un objectif réaliste) par l’adoption des systèmes de séquestration de gaz carbonique. La France doit intensifier ses recherches dans cette direction. Les organismes publics de recherche, comme l’IFP (Institut Français du Pétrole), le BRGM ou l’Institut de physique du globe de Paris s’y emploient avec la coopération de compagnies privées comme Total et Schlumberger. Avant dix ans, on peut espérer des résultats décisifs et rendre cette technique opérationnelle.

• Et puis, et c’est fondamental, il faut s’engager résolument dans le développement de la voiture hybride puis des voitures électriques.

Il faut donc que la Commission européenne incite les constructeurs européens à se mobiliser fortement sur ce sujet.

Et pour accélérer le mouvement, je propose qu’en 2020, aucune voiture non hybride ou électrique ne circule dans les villes européennes de plus de 100 000 habitants et que tous les transports en commun y soient électriques (comme à Montmartre aujourd’hui).

• Quant aux énergies renouvelables, continuons la recherche et laissons-les se développer suivant la loi du marché. Si j’ai des réserves ou des réticences pour certaines, je ne souhaite pour aucune qu’on freine les recherches et les expérimentations. Celles qui sont efficaces, économiquement rentables et acceptées par la population émergeront. Je souhaite que ce soit le plus grand nombre !