Chapitre IX

L’eau et la Terre

La Terre, c’est la planète bleue, la seule et unique planète du système solaire où il y a de l’eau en abondance ! Or, l’eau c’est la vie. Toute la vie dépend de l’eau. Sans eau, la vie est menacée. Certes, si l’on regarde les réalités de haut, les océans occupent les deux tiers de la surface du globe et ils constituent une réserve infinie d’eau pour les besoins de la biosphère, leur masse semble leur assurer d’être impolluables ; pourtant l’eau va constituer un grand problème pour l’homme du XXIe siècle et l’avenir de l’océan, particulièrement des mers fermées, des côtes, et des estuaires.

L’eau terrestre est constamment en mouvement.

Le grand mouvement, c’est le cycle de l’eau : évaporation, nuages, transport, pluie, ruissellement, retour à l’océan.

Ce cycle a transporté sans cesse de l’eau des océans vers les continents, mais, dans le même temps, il purifie l’eau et transforme de l’eau salée en eau douce. Lorsqu’elle tombe sur les continents, l’eau réagit avec la lithosphère. De cette interaction naissent les sols, donc la végétation. Une partie s’enfonce dans la terre et va alimenter l’eau souterraine et les nappes phréatiques. Une partie ruisselle, forme des rivières et des fleuves, et transporte les produits de l’érosion vers la mer. Ce cycle est partie intégrante du climat et même son principal facteur, nous l’avons dit. L’eau de l’atmosphère, avec la structure particulière que sont les nuages, est un facteur déterminant pour la fixation des températures du globe mais sa distribution dépend en retour de celle des températures, l’un étant indissociable de l’autre.

Or, ce cycle de l’eau est aujourd’hui perturbé et l’eau elle-même devient pour l’homme une denrée rare – et va l’être encore plus dans l’avenir. Certaines régions manquent d’eau potable et cette disette hydrique tue chaque jour des milliers d’êtres humains. On affirme, on l’a vu, que plus de 50 000 personnes meurent chaque semaine par manque d’eaulxx et, dans le même temps, on sait qu’on possède aujourd’hui toutes les techniques pour fournir de l’eau potable n’importe où sur le globe (nettoyage de l’eau, dessalement de l’eau de mer, transport à longues distances de l’eau). Tout est une question de volonté et d’argent, et aussi d’énergie disponible (on rejoint un chapitre précédent) ! Il n’y a ni incertitude scientifique ni obstacle technologique.

D’autres régions (parfois les mêmes, parfois pas) manquent d’eau pour l’agriculture, manque qui va devenir désastreux dans les décennies qui s’annoncent car la croissance démographique va exercer une tension extrême sur la demande. Sans mesures appropriées, on va vers des famines généralisées.

On parle de « stress hydrique ». Il va s’étendre et les dégâts humains risquent de devenir considérables.

Symétriquement au manque d’eau utilisable, se développent de plus en plus les inondations. Et ces phénomènes vont se multiplier. Il s’agit cette fois d’un excès d’eau soudain qui menace et qui détruit.

Les dégâts causés par les inondations ne font que croître. Les mêmes régions sont soumises alternativement à la sécheresse et aux inondations, les deux processus étant paradoxalement liés.

Avec les inondations, il s’agit aussi de l’accélération de l’érosion.

Si l’eau ne s’infiltre pas pour nourrir les nappes phréatiques, elle ruisselle et inonde. Si les chutes d’eau sont soudaines et fortes, cela génère des inondations. Les sols pollués et mal protégés sont érodés et détruits, etc.

Menaces vis-à-vis de l’eau douce donc, mais aussi menaces sur le grand réservoir d’eau qu’est l’océan. Non qu’il soit sur le point de s’assécher, mais les modifications de sa chimie causées par la pollution humaine, et la surexploitation de ses réserves en poisson, font courir aujourd’hui à l’océan des dangers qui demandent des mesures de protection draconiennes et immédiates.

Ainsi, c’est tout le cycle de l’eau qui est perturbé par l’activité humaine. L’homme est désormais un facteur géologique.

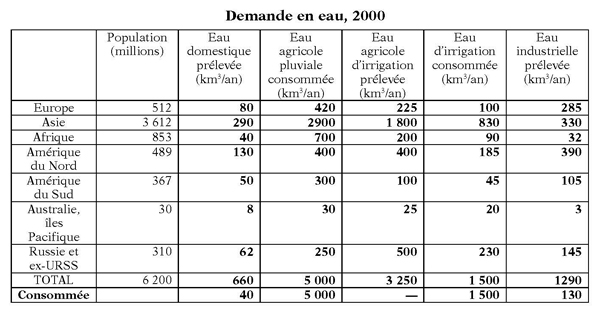

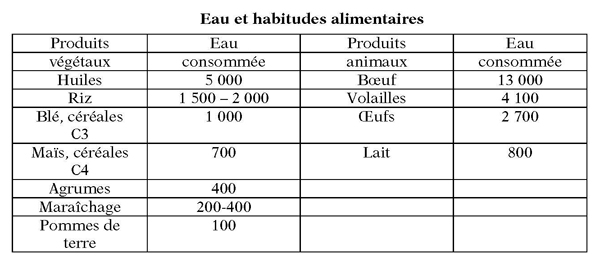

Fixons les idées autour de quelques chiffres extraits du tableau ci-dessous (en faisant attention aux unitéslxxi).

Quantité d’eau requise en mètres cubes par tonne pour produire les bases alimentaires.

Les bilans hydriques

On estime à 45 000 km3 par an l’eau douce qui ruisselle sur le continent, essentiellement dans les ruisseaux, rivières et fleuves. L’homme ne peut accéder commodément qu’à 13 500 km3 de cette eau, car des parties importantes sont évacuées pendant les crues ou coulent dans des régions difficiles d’accès (Papouasie-Nouvelle-Guinée, partie andine du bassin de l’Amazone, Afrique tropicale, etc.).

Sur ces 13 500 km3/an d’eau, l’homme en prélève pour ses divers usages 25 %. Ce qui est considérable. Plus inquiétant encore si on considère qu’au début du XXe siècle, il n’en prélevait que 2,5 %, dix fois moins. Que va-t-il prélever dans un siècle ?

Il est clair que l’homme ne va pas pouvoir augmenter indéfiniment ses prélèvements hydriques, sauf à assécher les fleuves et à perturber dramatiquement le cycle de l’eau, nous y reviendrons. Il l’a déjà fait ici et là, comme sur l’Amou Daria et le Syr Daria où il a tellement prélevé pour la culture du coton qu’il a asséché la mer d’Aral, l’a salée et finalement l’a détruitelxxii.

Cette fraction croissante des prélèvements sur les fleuves explique aussi les tensions politiques qui naissent autour du partage des eaux du Tigre, de l’Euphrate ou du Jourdain au Moyen-Orient, du Sénégal ou du Niger (à la limite de l’assèchement) en Afrique, ou même du fleuve Colorado entre États aux États-Unis ou entre les États-Unis et le Mexique.

Sur ces prélèvements fluviaux, l’homme en utilise en moyenne 43 % pour l’agriculture, 37 % pour l’industrie et 19 % pour son usage domestique, mais les chiffres varient beaucoup en valeur absolue et en pourcentage d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre : l’eau fluviale prélevée correspond à 10 % pour l’industrie en Afrique, mais près de 50 % en Europe.

Pour son usage domestique (lavage, cuisine, hygiène, etc.), l’Américain du Nord use 730 litres d’eau par jour, l’« ex-Soviétique » 547 litres, l’Européen 430 litres, le Sud-Américain 373 litres, l’Asiatique 220 litres, l’Africain 128 litres. L’Américain consomme donc 5,7 fois plus d’eau que l’Africain.

L’agriculture, qui va être un sujet central de préoccupation dans le futur, bénéficie, outre de l’eau des fleuves, de l’eau de pluie qui constitue 76 % de l’eau utilisée en agriculture car l’eau prélevée dans les fleuves pour l’arrosage est à moitié perdue.

Pour fixer les idées, imaginons quelques scénarios limites. Si tous les hommes de la planète consommaient autant d’eau des fleuves que les Européens, ce prélèvement constituerait la moitié de l’eau disponible ! Donc une diminution de moitié du débit des fleuves (en moyenne).

Si en outre la population mondiale augmentait de 50 %, passant à 9 milliards, et que le niveau de vie s’améliorait partout pour se mettre au niveau des Européens, alors l’homme prélèverait 80 % de l’eau des fleuves. La plupart donc seraient asséchés. Autrement dit, la plupart de nos fleuves seraient menacés.

La conclusion de ce calcul est que pour faire face aux besoins alimentaires liés à l’accroissement de la population mondiale, il faudra faire appel très largement à des terrains cultivables qui tirent leur eau de la pluie et non des fleuves ! D’où un ciblage géographique précis pour l’essor de l’agriculture de demain.

Un tel calcul fixe les idées, mais oublie, là encore, que les moyennes mondiales ne traduisent en rien la réalité du terrain (c’est comme pour le climat), car la réalité, c’est l’hétérogénéité géographique. Le bassin de l’Amazone reçoit 15 % des précipitations mondiales pour moins de 1 % de la population, alors que la Chine reçoit 7 % des précipitations pour 22 % de la population.

Si l’on veut une autre illustration de cette disparité géographique, l’Amérique du Sud contrôle 25 % de l’eau disponible, elle compte moins de 6 % de la population. L’Asie dispose de 30 % des réserves d’eau douce pour 60 % de la population mondiale.

Mais même une division continentale n’est pas suffisante pour illustrer l’hétérogénéité géographique. Citons deux exemples. L’Argentine, qui globalement ne manque pas d’eau, souffre de stress hydrique dans certaines régions de la Pampa. De même, en France, qui globalement ne manque pas d’eau, des régions sont sous-alimentées en eau : Poitou-Charentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

La question essentielle de l’eau potable

Le résultat de cette exploration à l’aide de chiffres donne immédiatement un résultat simple.

Théoriquement parlant, l’eau potable pour la consommation humaine ne devrait pas manquer. Si l’eau douce locale manque, on peut dessaler l’eau de mer, nettoyer l’eau contaminée ou plus probablement transporter l’eau à l’aide de pipelines. Il est donc inadmissible qu’il y ait aujourd’hui des millions d’êtres humains qui meurent par manque d’eau potable. Ce n’est pas une question technique, c’est uniquement une question d’argent et d’énergie disponible (donc d’argent !).

Il est scandaleux que les médias fassent un bruit insensé sur les prédictions à cent ans émises par les Nostradamus parés de l’habit de la responsabilité scientifique et qu’ils ne fassent pas le même tintamarre pour sauver des milliers de vies humaines immédiatement ! À quand la semaine mondiale de l’eau pour récolter des fonds et sauver des millions de vies humaines ? Lancer un grand programme international sur une décennie de l’eau, en mobilisant toutes les forces mondiales, mais surtout les ressources financières indispensables.

Le coût de l’opération est de 100 milliards de dollars par an à mobiliser. Ce n’est pas une mince somme, mais c’est un quart de l’effort que demanderait Kyoto, c’est un tiers de la guerre en Irak ! Qui prendra l’initiative d’une telle opération ?

Paris Match ou Le Journal du dimanche veulent-ils des photos montrant des enfants mourant au pied même du Kilimandjaro ? Le problème urgent n’est pas la disparition de la neige au sommet (d’autant plus qu’elle a réapparu), c’est la mort des hommes dans les maigres savanes avoisinantes où l’on fait plus pour nourrir les éléphants, qui sont des ingrédients essentiels du tourisme, que pour les enfants !

Je suis révolté par le manque de conscience de ceux qui veulent se donner bonne conscience ! N’est-ce pas vous, monsieur Hulot, qui avez oublié l’eau dans votre pacte ? Vous vous préoccupez paraît-il de l’avenir de la planète, mais vous ignorez les hommes qui y meurent de faim aujourd’hui. Faute d’eau !

L’Afrique se meurt du manque d’eau et du sida. Sauvez l’Afrique, sauvez la vie, ces cris d’alarme sont-ils inaudibles ? Ce sont en tout cas les miens !

L’eau agricole et le spectre des famines pour demain

Voilà l’urgence actuelle, mais l’urgence pour demain est encore plus angoissante car, à travers l’eau, une autre menace se précise, celle des famines planétaires.

Entre aujourd’hui et 2030, nous aurons 3 milliards de bouches nouvelles à nourrir. Or, les perspectives sont plus alarmantes que pour le climat, et elles ne sont pas soumises aux caprices des modèles « aveugles » sur ordinateur !

Car la question est simple, dans les pays agricoles la proportion d’eau des rivières prélevée pour l’agriculture varie de 25 à 75 % ! Si on ne veut pas généraliser le désastre de l’Amou Daria, il faut donc modérer les prélèvements hydriques sur les fleuves. Il faut aussi gérer minutieusement les ressources hydriques. Le Huáng Hué en Chine est menacé, le Tigre, le Niger le sont aussi. Alerte bleue !

Or, certaines cultures (huile, riz, maïs) demandent beaucoup d’eau, un kilo de viande nécessite pour se créer 13 000 litres d’eau, comment peut-on satisfaire ces besoins et en même temps ménager le débit des fleuves ?

D’abord en modifiant progressivement les pratiques agricoles. On parle depuis longtemps de l’arrosage goutte à goutte, de l’arrosage de nuit, etc. Il faudra bien que ces techniques se généralisent et que le rapport eau consommée/eau prélevée augmente. Ensuite, il y a bien sûr les cultures OGM qui permettent d’amoindrir la consommation d’eau. Il faut développer les recherches dans cette direction. Elles devraient permettre d’économiser un tiers de l’eau.

La seconde solution, c’est, comme on l’a dit, de développer des cultures où l’eau agricole est fournie par la pluie sans ajout majeur d’eaux de rivières. A priori, deux zones géographiques sont concernées, la zone tempérée et la zone intertropicale.

La zone tempérée c’est en Europe, la nôtre. Oui, il y a des millions d’hectares cultivables de bonnes terres en Europe qui sont arrosées par la pluie. Malheureusement, la désastreuse politique européenne (PAC) a transformé une partie de ces terres en jachères sous prétexte de surproduction. L’Angleterre a désormais une agriculture réduite, l’Allemagne aussi. Seules la France et, à un degré moindre, l’Espagne et l’Italie ont résisté au rouleau compresseur européen.

De plus, depuis quelques années, la mode des biocarburants sur laquelle nous avons déjà donné notre opinion à propos de l’énergie a envahi des cultures. L’agriculture européenne doit devenir un acteur essentiel dans le combat pour la faim dans le monde. C’est une idée qui va peut-être surprendre au moment où notre nombre de paysans décroît, mais je la crois essentielle.

Dans cet esprit, la Commission européenne doit lancer un nouveau programme de reconquête des espaces ruraux et des cultures (c’est-à-dire avaler son chapeau !).

Si l’on veut que l’agriculture européenne joue un rôle mondial, il faut lancer de nouveaux programmes mais aussi se préoccuper du transport et du financement du commerce international agricole. Souvenez-vous de l’époque où, en Somalie, on mourait de faim pendant que les frigos de Bruxelles étaient remplis de viande. Mais on était incapable de transporter et de distribuer cette viande en Somalie faute d’avoir établi les circuits de distribution adéquats. Il faut donc, si l’on veut combattre la faim dans le monde, redynamiser l’agriculture européenne, mais aussi mettre en place les mécanismes par lesquels elle pourra écouler ses produits. Voilà un chantier à ouvrir.

La seconde zone, c’est bien sûr l’Amérique du Sud.

Naturellement, tout le monde songe à défricher le bassin de l’Amazone pour le transformer en cultures. Outre le fait qu’on ferait disparaître une partie importante de la forêt tropicale, les sols de l’Amazonie sont très pauvres et leur mise en exploitation agricole va exiger beaucoup d’engrais. Il vaut mieux se tourner vers les régions plus au sud : le Mato Grosso, le Rio Grande do Sul et l’Argentine. Ces pays qui sont déjà les concurrents de l’Europe en matière agricole doivent poursuivre leur essor ; il sera centré sur le développement des pays à croissance rapide comme l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Indonésie. Ce mouvement s’ébauche curieusement à partir des contacts noués à l’occasion de l’OMC et du groupe de Cairn, et le commerce agricole accéléré du Brésil avec l’Inde en est un exemple, mais il faut que l’Europe ne soit pas distancée.

Évidemment, il y aurait aussi un effort à faire dans l’Afrique tropicale. Mais tout en le considérant comme une nécessité, on peut penser que la solution alimentaire de l’Afrique est plus exogène qu’endogène. Nous reviendrons sur le cas de l’Afrique dans le dernier chapitre.

En résumé, il nous paraît plus important de développer un programme des Nations unies sur la faim que le tintamarre sur le GW !

Eaux souterraines

Bien sûr, me dira-t-on, il y a les nappes phréatiques, les eaux souterraines qui constituent des réserves d’eau importantes. Là encore, il faut gérer ces réserves intelligemment, en prévoyant l’avenir, ce que l’on ne fait généralement pas. La pratique habituelle, c’est de pomper les nappes jusqu’à l’épuisement ou la salinisation. Sans parler du fameux exemple de l’Arabie Saoudite qui, il y a vingt ans, s’était mise à faire pousser du blé dans le désert en utilisant son eau souterraine fossile, on peut citer aujourd’hui l’agriculture du Texas qui pompe dans l’immense nappe phréatique du Nord, sans contrôle, sans discernement, chaque fermier forant où bon lui semble. L’État du Texas laissant faire au nom de la liberté d’entreprendre !

La gestion des nappes phréatiques va devenir, comme celle des fleuves, une nécessité absolue.

En France, la création des Agences de bassin a fourni un utile outil de surveillance des nappes, mais il faut aller plus loin.

Il faut désormais entretenir les nappes phréatiques en leur injectant artificiellement de l’eau en hiver, en prélevant de préférence l’eau lors des crues ; on injecte de l’eau un peu nettoyée dans les nappes phréatiques et on laisse se faire ensuite la purification naturelle lors de la circulation en milieu poreux. La technologie existe pour de telles opérations. Il faut l’utiliser systématiquementlxxiii.

À une gestion de surveillance, il faut substituer une gestion d’intervention et de gestion.

Le recyclage de l’eau

Le quatrième sujet concerne les eaux industrielles.

Dans les pays développés, des lois multiples ont petit à petit obligé les industries à rendre de l’eau propre après utilisation. Ce n’est, hélas, pas le cas dans les PVDlxxiv, bien sûr. Mais, même dans les pays développés, comme cette eau est suspecte, on ne la recycle pas, même dans une utilisation agricole. Ainsi, par exemple, l’industrie agroalimentaire qui désormais nettoie remarquablement son eau ne la recycle pas, elle la rejette dans les rivières. Il faudra impérativement changer ces pratiques. Il va falloir nettoyer, recycler l’eau industrielle, domestique, etc. Assurément, cela pose des questions redoutables d’acceptation par les populations. Il paraît impossible d’utiliser l’eau recyclée pour des usages domestiques, mais pour des usages agricoles ou industriels cela devient une nécessité absolue. Faut-il utiliser de l’eau potable pour les toilettes comme on le fait aujourd’hui ? Au cycle naturel de l’eau, il faut greffer des cycles industriels et agricoles et diversifier l’usage des divers types d’eaux. Il faut désormais considérer plusieurs eaux. L’eau « bleue » pour boire, l’eau « verte » pour arroser, l’eau « brune » utilisable uniquement dans l’industrie.

Comment résoudre les problèmes d’eau des mégapoles du tiers-monde comme Mexico, Lagos ou Kuala Lumpur si on n’a pas une gestion rigoureuse de l’eau qui comprenne des recyclages et des lavages des eaux usées ? Ne pas perdre de l’eau !

Car l’eau est une matière première éminemment respectable.

Demande croissante d’eau, tension sur les ressources hydriques, recyclage de l’eau usée, division en catégories d’eau, tout cela va demander la mise en place de dispositifs régionaux de gestion de l’eau utilisant les moyens informatiques les plus modernes, comme on gère le marché de l’électricité en Europe.

Voilà un programme pour la Commission européenne, mettre en place le marché et la gestion de l’eau, d’abord en Europe, avec des échanges et des coopérations transfrontalières mais ensuite en Afrique auprès de laquelle l’Europe a une responsabilité particulière.

Toutes ces questions posent immédiatement la question économique. Qui va payer la facture de la rareté d’eau ? L’eau potable d’abord. Faut-il que les États fixent un prix de l’eau et permettent l’accès de tous à cette eau, source de vie ? Faut-il que l’eau domestique soit gratuite ? On ne paye pas l’air disent certains, pourquoi payer l’eau ? Ce problème de la tarification doit être examiné dans le cadre des diverses catégories d’eaux.

Pourquoi l’eau potable ne serait-elle pas gratuite ? Mais les eaux vertes et brunes doivent-elles l’être ?

Certes, il existe des compagnies d’eau privées, mais leur interaction avec la puissance publique va être un sujet de débat politique dans le futur. Quel doit être le rôle de chacun ? Pourquoi ne pas consacrer des sommets mondiaux à l’eau avec le même tintamarre que pour Kyoto ?

Guerres de l’eau ?

Cet aspect économique va se traduire immédiatement par un aspect politique. Les Irakiens accusent les Turcs de trop pomper dans le Tigre, les Nigérians accusent le Mali et le Togo d’épuiser le fleuve Niger, etc. Aurons-nous demain des guerres de l’eau ? Michel Camdessus qui a longtemps dirigé le Fonds monétaire international et qui est chargé d’une mission sur l’eau par l’ONU ne le pense pas. Mais est-ce si sûr ?

Le partage de l’eau n’est-il pas déjà un facteur déterminant dans les tensions actuelles au Proche-Orient ?

Sur ce paysage général d’un stress hydrique généralisé, il faut superposer le changement climatique.

Comme on l’a dit, ce qui paraît aujourd’hui à la fois le plus inquiétant et le plus probable, ce sont les augmentations de la fréquence des phénomènes extrêmes. Pour ce qui est de l’eau, il s’agit de la dualité sécheresses et inondations.

Les catastrophes : sécheresses et inondations

Pour ce qui est de la sécheresse, il faut bien sûr séparer le cas de la sécheresse endémique de celui de la sécheresse accidentelle. Les effets de la première ne peuvent être combattus que par le transport d’eau à grandes distances, associé, ou non, au dessalement de l’eau de mer. Ces techniques qui existent ne sont aujourd’hui ni mises en œuvre, ni même envisagées pour les pays du Sahel, le Kenya, la Tanzanie ou la Somalie.

C’est cette stratégie que s’efforcent de mettre en place les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.

Les vagues de sécheresse comme on en connaît dans le bassin méditerranéen, notamment depuis une quinzaine d’années, ne peuvent pas être prévues avec précision, mais leurs effets peuvent être atténués. Pour cela, il existe deux solutions complémentaires. Développer et utiliser des espèces d’OGM qui résistent à la sécheresse et consomment moins d’eau. Une telle espèce de maïs a été développée par une chercheuse sud-africaine qui a obtenu le grand prix scientifique international que l’Oréal a créé pour des femmes scientifiques, nous l’avons vu.

Les inondations constituent l’inverse de la sécheresse, et pourtant elles ont des causes communes :

— le changement climatique qui augmente la fréquence des pluies intenses ou celle des vagues de chaleur ;

— le mauvais aménagement des territoires dû à l’homme qui empêche l’eau de pénétrer dans le sous-sol et donc conduit à empêcher le ruissellement.

Pour ce qui est du premier facteur nous n’y pouvons rien, sauf à adopter la stratégie d’intervention sur le climat préconisée par Paul Crutzen !

Pour ce qui est du second facteur, nous pouvons beaucoup, et je ne cesse de le répéter depuis quinze ans. D’abord, en aménageant les rivières et les fleuves et en entreprenant de grands travaux de désensablement – comme c’est le cas pour le Rhône, la Garonne, la Loire –, mais aussi en entretenant et en renforçant les digues lorsque le cours du fleuve doit être « encadré ». Les Chinois ont mis en chantier un tel programme. La deuxième action, c’est l’installation de petits barrages de régulation en amont de tous les grands fleuves.

J’ai développé dans le passé ce que pourrait être une telle stratégie, qui permettrait en outre de faire des réserves d’eau pour l’arrosage agricole.

Une grande activité de construction de ces barrages devrait voir le jour partout dans le monde. Les compagnies françaises ont une longue expérience de ces travaux. Certes, il y a là aussi des problèmes : eutrophisation, nettoyages périodiques des sédiments, etclxxv.

Enfin, mais c’est une action à plus long terme, il faut engager une lutte pour diminuer le ruissellement et permettre la pénétration de l’eau dans le sous-sol. Cela nécessite une politique forestière adaptée, l’augmentation de l’usage des ciments et bétons poreux, etc.

L’érosion et les glissements de terrain

L’une des perturbations les plus importantes du cycle de l’eau, c’est la modification du cycle d’érosion. Par suite des déboisements (surtout en Asie), mais surtout d’un usage exagéré des engrais, l’érosion des sols cultivés s’est accélérée depuis quinze ans. Des études, menées surtout aux États-Unis par l’écologiste de l’université de Cornell David Pimentel, conduisent à penser que l’érosion a augmenté d’un facteur 2,5 par rapport à l’érosion naturellelxxvi.

Cette érosion a plusieurs conséquences négatives. D’abord, elle détruit des sols arables qui sont très lents à se former (pour former un sol en pays tempéré, il faut cinq à dix mille ans). C’est proprement catastrophique dans les pays du tiers-monde. Mais cette érosion a aussi des conséquences sur les bilans d’élément, car les sols sont des puits pour le CO2 et le carbone. La libération du carbone conduit à une oxydation et à une augmentation du CO2 de l’atmosphère. Pourtant, ces particules érodées en excès ne parviennent pas à l’océan. La majorité sont arrêtées en chemin par les barrages ou elles se sédimentent dans le cours des fleuves et contribuent à leur engorgement.

Le côté positif de cet excès d’érosion pourrait être que, sous forme de sels dissous, les fleuves apportent à l’océan des nitrates et des phosphates provenant des engrais. Ces nitrates et phosphates seraient ainsi utilisés par le plancton et les algues pour proliférer. Malheureusement, trop souvent ces phosphates et nitrates sont utilisés bien avant l’océan, dans les lacs de barrage ou dans les estuaires. C’est là l’origine des phénomènes d’eutrophisation, c’est-à-dire la prolifération incontrôlée des algues et des plantes sous-aquatiques. Sinon, on aurait là un cas où la pollution pourrait être un bienfait pour la biosphère.

Petit à petit se met en place une stratégie de protection des sols. En multipliant les terrasses, ce qui est une méthode très ancienne. En replantant des haies et des feuillus afin que les racines stabilisent le sol. En minimisant l’emploi d’engrais, et là encore bien sûr un grand espoir existe du côté des OGM.

Un cas particulier, où l’accélération de l’érosion conduit à des catastrophes, ce sont les glissements de terrain. La cause en est évidemment l’usage exagéré du béton et du ciment d’un côté, l’usage exclusif de certaines espèces de résineux qui poussent vite, mais dont les racines sont courtes et ne fixent pas les sols, de l’autre. Outre une politique à long terme de fixation des sols, on peut rapidement cartographier les zones à risques (particulièrement nombreuses dans les régions volcaniques), y implanter des balises et les surveiller à l’aide des satellites.

Sur tous ces sujets, en France et en Europe on ne fait rien alors qu’on pourrait prévenir. Hélas, « prévention » est un mot qui n’existe plus !

Le principe de précaution a tout balayé !

L’océan

Autre sujet de préoccupation majeure : l’océan. J’irai vite car mon exaspération grandit trop ! Et le souci principal est biologique.

C’est là encore une grande priorité oubliée par Nicolas Hulot. Pourtant, l’océan est menacé de divers côtés.

D’abord par l’augmentation des teneurs en CO2, qui a acidifié l’océan et risque de détruire toute la faune « coquillière », à commencer par les coraux.

Ensuite, bien sûr, par la pollution des navires de commerce qui relarguent de l’huile sur l’océan. En dehors même des catastrophes, comme l’Amoco-Cadiz, l’Exxon Valdez ou l’Erika, ces huiles forment des films mono-moléculaires à la surface de l’eau et empêchent l’océan de respirer. Nous avons tous les moyens de contrôler cela grâce aux satellites, mais il faut avoir la volonté de prendre des sanctions.

Or, le relargage des huiles en mer se poursuit, discrètement. On a proposé une méthode : déterminer d’un commun accord les ports où les bateaux pourraient relayer leurs huiles, et exiger des capitaines de navires qu’ils justifient de leurs passages dans ces ports ! Tous ces contrôles peuvent être informatisés et effectués par satellite automatiquement !

À terme, il faut remplacer la propulsion des grands tankers par la propulsion nucléaire. Le problème sera alors réglé, si les questions de sécurité en cas d’accidents sont bien maîtrisées !

L’autre pollution, c’est celle des côtes et des estuaires, et leur ensablement. La pollution par les métaux lourds dans les domaines côtiers est un problème. Bien sûr, lorsqu’on fait un calcul rapide de la quantité de métaux relargués par rapport au volume mis en jeu dans l’océan, les dilutions sont considérables. Mais dès lors qu’on sait que certaines algues ou les mucus de certains poissons concentrent certains métaux par des facteurs mille ou dix mille, on est moins rassuré. Mais je n’insisterai pas plus sur ces problèmes bien connus, car le développement du tourisme et son impact économique dans toutes les régions du monde font qu’il y a désormais une vigilance médiatique qui interdit le laisser-faire.

Naturellement, il y a surtout danger pour la biodiversité océanique, nous allons en reparler.

Mais de grâce, n’oublions pas l’océan !

Là encore, le contrôle de la propreté des eaux côtières est un devoir.

Je m’arrête là, car il faudrait écrire un livre entier sur l’océan, la protection des côtes, l’ensablement des ports, et tant d’autres préoccupations majeures.

Ce que je veux souligner, c’est qu’il s’agit d’une priorité urgente. Sauvez la mer !