»Okay«, sagte sie und betrat das Museum.

Rumms! Hinter ihr schlug die Tür zu.

Die Frau trat aus den Schatten und lächelte schwach. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, und ihre Lippen waren aufgesprungen wie bei jemandem, der zu lange ohne Wasser in der Wüste unterwegs war.

»Du vertraust mir endlich«, sagte sie. »Das ist gut.«

Kyra sah sie groß an. »Sie sind nicht rausgekommen, weil Sie wissen wollten, ob ich Ihnen traue?«

»Auch das, ja. Aber der wichtigste Grund ist, dass es dort draußen jeden Moment von Morganas Dienern wimmeln wird. Hier drinnen sind wir sicher.«

»Warum?«

»Weil dies ein Hexenmuseum ist, natürlich. In diesen Mauern werden Dinge aufbewahrt, die Macht besitzen, große Macht. Neben all den Imitationen gibt es hier einige Gegenstände, die tatsächlich aus alter Zeit stammen, als die Zauberei noch sehr viel verbreiteter war als heute. Vieles, was in der Ausstellung zu sehen ist, wurde einst bei magischen Ritualen verwandt. All das gibt dem Gebäude eine magische Aura, die Morganas Nymphen nicht so einfach durchschreiten können – zumindest nicht, solange ich hier bin und diese Macht für mich nutze.«

»Deshalb wollten Sie, dass wir uns hier treffen!«

Die Frau nickte. »Ich hätte dich gleich im Cottage abgeholt, aber der Kampf am Dozmary Pool hat mich mehr geschwächt, als ich für möglich gehalten hatte. Es war schon mühsam genug, auf dem schnellsten Weg hierher zu kommen. Aber wenigstens hast du meine Nachricht erhalten.«

»Vom Taxi aus habe ich eine der Nymphen gesehen.«

»Ja, sie sind überall in den Hügeln. Ich kann sie spüren. Du nicht?«

Kyra überlegte und horchte in ihr Inneres. Aber sie war viel zu aufgeregt, um irgendetwas Ungewöhnliches zu entdecken.

Die Frau nahm ihre Hand. »Achte auf deinen Herzschlag. Geht er nicht schneller?«

»Weil ich nervös bin.«

»Nicht nur deshalb. Dein Herz spürt die Nähe schwarzer Magie. Das geht allen Hexen so.«

»Aber ich bin keine Hexe!«, protestierte Kyra erneut.

»Du wirst schon bald eine sein. Ich war in etwa so alt wie du heute, als meine Ausbildung begann. Aber das ist lange her – viele hundert Jahre.«

Kyra betrachtete die Frau von oben bis unten.

»Sie sehen nicht älter aus als Anfang zwanzig.«

Die Mundwinkel der Frau verzogen sich zu einem sanften Lächeln. Kyra hatte den Eindruck, dass ihre Lippen bereits heilten, so schnell, dass man mit bloßem Auge zusehen konnte. »Ich war in deinem Alter, als ich unsterblich wurde, aber es hat ein paar Jahre gedauert, ehe sich mein Körper auf diese Veränderung eingestellt hat. Ich musste erwachsen werden, um es mit meinen Gegnern aufnehmen zu können – dafür haben jene gesorgt, die den Fluch des ewigen Lebens über mich verhängten. Äußerlich bin ich nur ein wenig über zwanzig … aber das bereits seit über tausend Jahren.«

»Tausend …« Kyra brach erschüttert ab.

»Ja, Kyra, das ist die Wahrheit. Du wolltest sie doch hören, oder? Ich bin tatsächlich mehr als tausend Jahre alt, und, glaub mir, ich bin nach all der Zeit entsetzlich müde. Ich bekämpfe das Arkanum seit der ersten Jahrtausendwende, seit die Hexen mich zu einer der ihren machten und ich mich gegen sie wandte. Ich bin dem finsteren Abakus begegnet, dem Gründer des Arkanums, und ich war dabei, als er versucht hat, die Macht über das neue Millennium an sich zu reißen, damals im Jahre 999.« Ihr Blick fächerte durch die Dunkelheit im Eingangsbereich des Museums, so als suche sie nach etwas. Dann aber seufzte sie und sagte: »Hier drinnen sind wir vorerst sicher. Ich kann dir also endlich meinen Namen verraten, wenn du magst.«

»Natürlich!«

Die Frau strich sich beinahe verschämt über ihre roten Locken. »Ich heiße Dea.«

Etwas in Kyras Gedanken klickte. Sie kannte diesen Namen. Sie erinnerte sich genau an das uralte Buch aus dem Giebelsteiner Stadtarchiv, das der Archivar, Herr Fleck, dort entdeckt hatte. Darin berichtete eine Frau namens Dea von ihrem Kampf gegen Hexen und Dämonen, unter anderem gegen Boralus, den Leichengott, der vor gar nicht langer Zeit ein Heer lebender Vogelscheuchen gegen Giebelstein mobilisiert hatte.

Konnte dies dieselbe Dea gewesen sein, die jetzt vor ihr stand? Und warum waren Herr Fleck und Tante Kassandra so erpicht darauf gewesen, Kyra das Buch wieder abzunehmen, damit sie nicht länger als nötig darin herumstöberte?

Eine Stimme in ihrem Inneren sagte ihr, dass sie noch immer nicht bis zum Grunde aller Geheimnisse vorgedrungen war. Es gab viel mehr zu erfahren, viel mehr zu entdecken.

Doch bevor sie weitere Fragen stellen konnte, sagte die Frau plötzlich: »Ich bin deine Mutter, Kyra.«

Schweigen.

Das war alles, was Kyra zu Stande brachte.

Langes, tiefes Schweigen.

Dea sprach jetzt schnell, beinahe atemlos.

»Ich weiß, was in dir vorgeht. Du fragst dich, warum ich nicht früher aufgetaucht bin und warum alle dir erzählt haben, dass ich –«

»Dea«, unterbrach Kyra sie, »oder … Mutter …«

Und damit fiel sie der Frau, der Hexe, ihrer Mutter um den Hals und drückte sie mit aller Kraft an sich.

Sie hatte es geahnt, verdammt noch mal, die ganze Zeit über hatte sie es geahnt, nein, gewusst.

Minutenlang sagte keine der beiden ein Wort, hielten einander nur in den Armen, und alles war so, wie Kyra es sich immer gewünscht hatte. Schon als kleines Kind hatte sie sich ausgemalt, ihre Mutter irgendwann wieder zu sehen, und in ihrer Fantasie hatte sie sich die verrücktesten Umstände ausgemalt, unter denen diese Begegnung stattfinden sollte. Damals war sie der Überzeugung gewesen, dass ihre Mutter tot war – es hatte nie einen Grund gegeben, daran zu zweifeln –, aber insgeheim, ganz tief in ihrem Inneren, hatte sie sich trotzdem vorgestellt, wie es wohl wäre, von ihr im Arm gehalten zu werden. Alles Mögliche hatte sie sich ausgedacht, irrwitzige Berufe, die ihre Mutter in die Fremde verschlagen haben könnten, von wo aus sie zurückkehren würde. Aber dass sie eine Hexe sein könnte, noch dazu eine, die behauptete, tausend Jahre alt zu sein, damit hatte sie nicht gerechnet. Natürlich nicht. Nicht einmal in ihren wildesten Träumen.

Als sie sich schließlich voneinander lösten, sprudelte eine Unzahl von Fragen über Kyras Lippen, mehr als Dea in einer solchen Situation – gefangen im Hexenmuseum, belagert von Morganas Wassergeistern – je hätte beantworten können.

Wie hatte Dea den Professor kennen gelernt? Was hatte sie in all den Jahrhunderten erlebt? Warum waren die Sieben Siegel auf Kyra übergegangen, wenn Dea noch lebte? Und, überhaupt, wie kam es, dass alle sie für tot hielten, sogar Tante Kassandra und Kyras Vater?

Zumindest auf die letzte Frage hatte Dea eine überzeugende Antwort parat: »Als ich Morgana in die Anderswelt folgte, um sie dort zu bekämpfen, bin ich für diese Welt gestorben. Verstehst du, Kyra? Ich bin mit Haut und Haaren ins Totenreich übergewechselt, und das bedeutete für jeden gewöhnlichen Menschen, dass ich tatsächlich tot war. Das war kurz nach deiner Geburt. Ich hatte Morgana schon viel früher folgen wollen, aber damals wurde ich schwanger, und es war zu gefährlich, ein ungeborenes Kind mit in die Anderswelt zu nehmen. Ich schrieb vorher einen Brief an deinen Vater, und ich bat ihn, Kassandra alles zu erzählen. Ich meine, ich selbst habe es ja nicht für möglich gehalten, je aus der Anderswelt zurückzukehren. Aber dort drüben ist vieles passiert, Schreckliches, aber auch Schönes – vielleicht erzähle ich dir eines Tages davon –, und jetzt endlich bot sich mir die Möglichkeit, noch einmal überzuwechseln, zurück in die Welt der Sterblichen.« Sie lächelte bedrückt. »Und hier bin ich nun und bitte meine Tochter, die so viel mehr von mir geerbt hat, als sie für möglich hält, um Hilfe.«

»Aber … aber wie könnte ich schon helfen?«

Kyra war schwindelig. Sie wollte hören, welche Abenteuer ihre Mutter in der Anderswelt bestanden hatte, sie wollte jede Einzelheit erfahren. Und sie wollte ihre Mutter nie wieder hergeben, so viel stand fest.

»Du trägst die magische Macht einer Hexe in dir, Kyra. Ich allein bin nicht stark genug, Morgana zu besiegen. Aber wir beide gemeinsam können es mit ihr aufnehmen. Und sie weiß das ganz genau.«

»Aber wie?«

Dea atmete tief durch, und Kyra ahnte schon, was sie sagen würde. »Du musst mit mir in die Anderswelt gehen. Noch heute Nacht. Dort steht alles bereit für die letzte große Schlacht gegen Morgana.«

»Aber ich kann nicht zaubern«, entgegnete Kyra verwirrt. »Ich meine, selbst wenn die Macht dazu wirklich in mir stecken würde, weiß ich nicht, wie ich sie anwenden soll.«

»In der Anderswelt wirst du es wissen. Dort drüben geschehen die Dinge auf andere Weise als hier. Die Anderswelt ist von Magie durchdrungen, ja, sie ist selbst Magie, und wen immer sie als Träger der Zauberkraft erkennt, dem gewährt sie die Chance, sie zu nutzen. Glaub mir, dort drüben sind magische Duelle an der Tagesordnung. Seit der Zeit der alten Kelten hat sich dort nicht viel verändert. Zauberer und Elfen und Trolle und Hexen sind etwas ganz Normales, und der Glaube an die Magie und an das Übernatürliche durchdringt jeden Tag, jede Handlung, jedes Wort. Es ist gefährlich dort, denn es gibt Wesen wie Morgana und andere Kreaturen des Bösen, aber es gibt auch viel Wunderbares, Dinge, die man hier nicht für möglich halten würde.«

»Du musst mir davon erzählen, irgendwann.«

»Erst einmal werden wir zusammen dorthin gehen, Kyra – das heißt, wenn du dazu bereit bist.«

Kyra überlegte und wollte etwas sagen – nein, sie war nicht bereit, aber, ja, wenn Dea sie darum bat, würde sie gewiss mit ihr gehen, ganz egal, wohin –, als plötzlich auf der Außenseite des Museums ein schreckliches Schreien und Kreischen anhob, wie von zahllosen Stimmen aus einer anderen Welt. Und genau das waren sie wohl auch: Stimmen aus der Anderswelt. Die furchtbaren Gesänge der Nymphen.

»Sie kommen«, sagte Dea finster.

Kyra hob die Augenbrauen. »Du hast doch gesagt, hier drinnen sind wir sicher?«

»Das schon«, sagte Dea, »aber um die Anderswelt zu betreten, müssen wir zurück zum Dozmary Pool. Und die Nymphen werden alles tun, damit wir das Museum nicht mehr lebend verlassen.«

Kyra sah den Ast mit dem Mistelzweig an einer nahen Wand lehnen. Dahinter, tiefer im Schatten, lag ein menschlicher Umriss am Boden – die Frau aus dem Kassenhäuschen, nur in ein Nachthemd gekleidet.

»Keine Sorge«, sagte Dea, als sie Kyras besorgten Blick bemerkte, »sie schläft nur. Genau wie dein Vater. Sie hat eine kleine Wohnung hier im Museum, und als ich mir heute Nacht Eintritt verschafft habe, ist sie plötzlich aufgetaucht und wollte die Polizei rufen. Wenn alles gut geht, wird sie morgen früh aufwachen und sich an nichts mehr erinnern.«

»Wenn alles gut geht?«, wiederholte Kyra.

Dea nickte langsam. »Wenn den Nymphen nicht doch noch irgendeine Scheußlichkeit einfällt, mit der sie die Macht des Museums brechen … und uns umbringen können.«

Das unheimliche Kreischen erreichte einen neuen Höhepunkt.

Nebel und Dunkelheit umschlossen den Zug wie schwarze Watte. Es war kalt geworden, so tief in der Nacht, und die einzigen Anzeichen von Leben dort draußen waren die rot glühenden Augen der Höllenhunde, die dann und wann an den Waggons vorüberjagten.

»Seltsam«, meinte Nils und schaute besorgt durch die beschlagenen Scheiben in die Nacht.

»Warum ist eigentlich keinem aufgefallen, dass wir noch nicht am Zielbahnhof angekommen sind? Ich meine, es muss doch Leute geben, die am Bahnsteig auf den Zug warten.«

»Nicht, wenn auch dort irgendwas … passiert ist«, merkte Chris leise an.

»Wie meinst du das?«, fragte Lisa alarmiert. »Was heißt ›irgendwas passiert‹?«

»Na ja«, sagte Chris und rutschte unwohl auf seinem Sitz hin und her. »Wir wissen ja nicht mal, womit wir es zu tun haben. Die Hunde selbst stecken wohl kaum dahinter. Wenn also derjenige, der uns diese Viecher auf den Hals gehetzt hat, genug Macht hat, um den Nebel aus dem Moor aufsteigen zu lassen, kann er dann nicht auch … hm, ich weiß nicht, vielleicht alle Beamten an den Bahnhöfen auf unserem Weg einschlafen lassen?« Er sagte ›einschlafen‹, aber alle wussten, dass seine Worte auch etwas weitaus Schlimmeres bedeuten konnten.

»Schon möglich«, sagte Nils, und auch Lisa nickte gedankenverloren: »Kann schon sein.«

Eine Weile lang grübelten alle drei still vor sich hin. Außer ihnen saß niemand sonst in diesem Abteil des Zuges. Die Schiebetür war geschlossen, die Vorhänge von innen vorgezogen. Die Freunde wollten nicht, dass einer der Mitreisenden erfuhr, dass sie mehr über die seltsamen Vorkommnisse wussten als alle anderen. Unliebsame Zuhörer konnten sie sich jetzt nicht leisten, sonst würde womöglich noch irgendwer ihnen die Schuld am Auftauchen der Höllenhunde geben.

Bisher hatten die Kreaturen noch nicht versucht, den Zug anzugreifen. Vielmehr schienen sie wie Wachsoldaten im Nebel zu patrouillieren und darauf zu achten, dass niemand die Waggons verließ.

»Die wollen uns aus irgendeinem Grund hier festhalten«, knurrte Nils verbissen. »Fällt jemandem ein, warum sie das tun sollten?«

»Kyra ist ganz allein in Tintagel«, sagte Lisa. »Das könnte schon Grund genug sein.«

»Dann geht es gar nicht um uns, sondern um Kyra?«, fragte ihr Bruder.

»Denke ich auch«, meinte Chris. »Die haben irgendwas mit ihr vor, und wir sind ihnen im Weg.«

Um Lisas Mundwinkel erschien ein entschlossener Zug. »Dann müssen wir eben versuchen, hier rauszukommen.«

»Und wie willst du das anstellen?«, erkundigte sich Nils und zog ein langes Gesicht. »Die Hunde werden uns zerfleischen, wenn einer von uns auch nur seine Nasenspitze an die frische Luft hält.«

Als wollte er Nils’ Worte bekräftigen, brach im selben Moment einer der schneeweißen Höllenhunde aus dem Nebel, sprang an der Seite des Zuges herauf, krachte mit der Schnauze gegen die Scheibe und entblößte seine rasiermesserscharfen Fänge. Einen Moment lang konnten die drei Freunde in die feurige Glut seiner Augen blicken – darin sah es aus wie im Inneren eines Hochofens. Dann zog sich der Hund wieder in die dichten Nebelschwaden und die Finsternis der Nacht zurück. In der Ferne konnten sie das Heulen weiterer Bestien hören, wie von einer Versammlung hungriger Werwölfe.

Nils erholte sich als Erster. »Ich könnte zur Ablenkung ’ne gruselige Geschichte erzählen.«

Lisa schnitt ihm eine Grimasse. »Sehr witzig.«

»Ich glaube, dass Lisa Recht hat«, sagte Chris und erntete dafür von ihr einen dankbaren Blick. »Irgendwie müssen wir Kyra erreichen.«

Seit Lisa in der letzten Halloweennacht Toby getroffen hatte, war sie bemüht, Chris nicht mehr ganz so verliebt anzuschauen. Aber mit Toby, na ja, das war etwas anderes. Sie mochte ihn gern, sie hielten auf dem Schulhof manchmal Händchen, und geküsst hatten sie sich auch schon – trotzdem konnte sie nicht ganz von Chris lassen, und deswegen hatte sie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Wenn Chris sich nur einmal zwischen ihr und Kyra entscheiden könnte … Sofort spürte sie einen Stich im Magen. Solche Gedanken waren Toby gegenüber ganz schön unfair.

Sie schüttelte all das ab und versuchte, sich wieder auf drängendere Probleme zu konzentrieren. Zum Beispiel, wie man wohl am besten mit einer Horde Höllenhunde fertig wurde. Oder mit geisterhaftem Nebel, der aus dem Nichts kam und so dicht war wie Erbsensuppe.

Chris sprang auf und löschte das Licht im Abteil. Sofort umschloss sie von allen Seiten die Finsternis. Nur ein winziger Hinweispfeil, der zum Notausgang am Waggonende wies, spendete fahles Dämmerlicht.

»Was soll das denn?«, fragte Nils.

Chris trat zwischen den beiden Geschwistern hindurch und presste die Nase an die Scheibe.

»Wenn es hier drinnen dunkel ist, kann man besser sehen, was draußen vorgeht.«

Nils rümpfte die Nase. »Bei dem Nebel?«

»Wer weiß«, meinte Lisa nur und gesellte sich zu Chris ans Fenster. Ihr Herz schlug schneller, aber sie sagte sich rasch, dass das an den Hunden lag, die jeden Moment erneut gegen die Scheibe springen mochten.

Alles, was sie sah, war milchige Dunkelheit.

»Merkwürdig«, überlegte Chris laut, »wenn das wirklich übernatürliche Wesen sind, und böse noch dazu« – er deutete auf die Sieben Siegel auf seinem Arm –, »dann müssten sie doch locker das Glas zerbrechen können.«

»Falls sie das überhaupt wollen«, gab Lisa zu bedenken. »Wenn sie es nur darauf anlegen, uns hier festzuhalten, haben sie ihr Ziel auch so erreicht.«

»Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach weiterfahren«, sagte Nils grübelnd. »Klar, erst mal wollte der Zugführer den Hund auf den Schienen nicht überfahren, aber ich meine, irgendwann ist es doch vorbei mit der Tierliebe, oder? Das sieht doch jeder, dass das keine echten Hunde sind!«

Lisa schüttelte den Kopf. »Wir erkennen das, weil wir an so was mittlerweile gewöhnt sind. Aber wer nicht an all diese Dinge glaubt, der denkt höchstens, die Hunde da draußen sind tollwütig.«

»Trotzdem könnte er weiterfahren.«

»Ich schätze, der Antrieb ist lahm gelegt«, mischte Chris sich ein. »Das ist die einzige Erklärung.« Während er sprach, blickte er weiter angestrengt aus dem Fenster, damit sich seine Augen an das fehlende Licht gewöhnten.

Lisa fragte sich, was er wohl da draußen zu entdecken hoffte.

Plötzlich aber pfiff er durch die Zähne. »Da – seht ihr das?«

Nils war sofort neben ihm, schüttelte dann jedoch hastig den Kopf. »Zu dunkel.«

Lisa aber, die schon länger als ihr Bruder hinausblickte, erkannte, was Chris meinte. »Da ist irgendwas … Was ziemlich Großes.«

Chris nickte. »Und es bewegt sich.«

»Seid ihr sicher?«, fragte Nils.

»Jetzt ist es wieder fort.« Lisa verfiel genau wie die beiden Jungen in einen heiseren Flüsterton, so als fürchteten sie alle, den titanischen Umriss, der dort draußen durch den Nebel streifte, mit ihren Stimmen anzulocken.

»Vielleicht ein Lastwagen«, schlug Nils leise vor.

»Viel größer. Und es hatte Augen«, meinte Chris kopfschüttelnd. »Glühende Augen.«

Nils winkte ab. »Scheinwerfer.«

»Glühende, rote Augen.«

»Rücklichter.«

»Und einen langen Schwanz mit Spitzen drauf.«

»Einen … ähm, was?«

Chris warf Nils einen ungeduldigen Blick zu.

»Ich hab mich bestimmt nicht getäuscht.«

»Nein«, pflichtete Lisa ihm bei. »Ich glaube, ich hab’s auch gesehen. Und es hatte einen dreieckigen Kopf auf einem langen Hals. Es sah aus wie ein –«

Weiter kam sie nicht, denn im selben Moment schob sich etwas von außen vor ihr Fenster, eine Mauer aus dunkelbraunen Schuppen, zerfurcht und rissig und übersät mit winzigen roten Käfern – Parasiten, die Sporen und Pilze aus dem Schuppenkleid ihres Wirtes pickten. Der riesenhafte Körper zog von links nach rechts an der Scheibe vorüber, keine Armlänge vom Glas entfernt, und er füllte das Rechteck vollkommen aus, so als glitte der Riesenrumpf eines Ozeandampfers an ihnen vorbei.

Sie hörten Schritte, ein mächtiges, dumpfes Donnern, das die Vorhänge und ihre Knie erzittern ließ. Und sie vernahmen rasselnden Atem, dann ein bösartiges Zischen wie von einer Schlange, nur hundertfach verstärkt.

Schließlich spürten sie, wie sich etwas von außen gegen den Zug presste, ihn aus den Gleisen hob und zur Seite drückte.

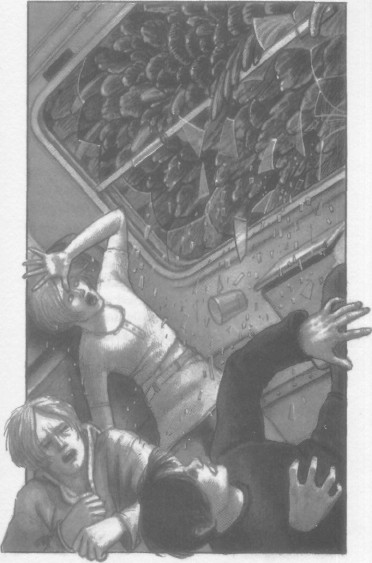

»Wir kippen um!«, schrie Nils, und dann versank alles in einem Wirbel aus Armen und Beinen und splitterndem Glas.

Der Drache spie triumphierend eine turmhohe Feuersäule hinauf in den Himmel, und für einen Augenblick wurde die Nacht zum flammenhellen Tag.