Horizontlinie

Sommer 1996

Als Günter Hanno in einer mondlosen Nacht aus unruhigem Schlaf erwachte, traf ihn die Erkenntnis wie eine schallende Ohrfeige, überraschend und heftig. Er hatte einen riesigen Fehler gemacht– und nun war es wohl zu spät noch etwas daran zu ändern. Deprimiert starrte er die Dunkelheit, sann auf einen Ausweg.

Günter Hanno war durchaus glücklich. Immer, wenn er nicht zu Hause war.

Sobald er zu Frau und Kind zurückkehrte, schlug seine Stimmung um. Kati und das Balg. Drei Monate war es alt, nervte und schrie, quengelte und forderte. Auch Kati hatte sich verändert. Ihre schlanke Gestalt, die ihn früher so angemacht hatte, war bis zur Unkenntlichkeit von innen aufgepolstert worden.

»Babyspeck!«, kicherte seine Frau nur albern, wenn er sie darauf ansprach. Behauptete, das sei normal, Frauen veränderten sich eben während und nach der Schwangerschaft.

Günter wusste, dass das nicht stimmte. In seinem Bekanntenkreis gab es durchaus Paare, bei denen sich die Frauen nach der Geburt schnell wieder auf normal zurückentwickelt hatten. Das musste man aber wollen– doch Kati spürte keinerlei Leidensdruck.

Zu Weihnachten schenkte er ihr eine Jahresmitgliedschaft im Fitnessstudio. Zunächst ließ sich die Sache auch gut an, doch als er sich weigerte, das schreiende Balg abends zu beaufsichtigen und ihm die Flasche zu geben, weil Mutti sich mit Sportfreundinnen zum Schwof treffen wollte, war bald Schluss mit Bauch-Beine-Po und Aerobic.

»Ist doch auch dein Kind!«

Genau was diesen Punkt betraf, war Günter nicht wirklich überzeugt. Männer konnten sich schließlich nie zu 100Prozent sicher sein! Mussten glauben, was die Kindsmutter behauptete.

Seit er Cordula begegnet war, kannte er die schönen Seiten des Lebens. Mit ihr war alles wunderbar. Schade nur, dass sich ihre Wege nicht schon vor Jahren gekreuzt hatten. Wie viel einfacher wäre sein Leben geworden. Cordulas Fröhlichkeit steckte an, ihr bezaubernder Charme sorgte für neiderfüllte Blicke der anderen Männer, wenn er sie ausführte, sie lachte unbekümmert– und das Beste: Sie wollte keine Kinder.

Seinem Glück mit der rothaarigen Rassefrau stand Kati im Weg. Natürlich.

Moralische Skrupel banden ihn nicht an Frau und Kind, eher die finanziellen Stricke. Die Gärtnerei hatte bis zur Eheschließung ihren Eltern gehört. Mit der Unterschrift auf dem Standesamt wechselte sie in ihren Besitz– aber nicht in seinen. Auf Drängen des Schwiegervaters wurde Gütertrennung vereinbart. Günter arbeitete im Betrieb, bezog ein gutes Gehalt, doch mehr war nicht vorgesehen.

Nach einer Scheidung wäre er arbeitslos, mittellos, obdachlos. Das würde Cordula nicht gefallen.

Wenn er wenigstens wüsste, ob dieses Schreikind wirklich von ihm war! Erst neulich, als der Kleine ihn so von schräg unten angebrüllt hatte, weil sein Schnuller aus dem Kinderwagen gefallen war, kam es ihm so vor, als schaue er in Peters Augen. Die Mundpartie glich, wenn der Junge wütend war, durchaus der von Marius. Je mehr er darüber nachdachte, desto weniger ähnelte Katis Sohn seinem ›Zahlvater‹, wie Günter sich in Gedanken nannte.

Seine Sehnsucht nach einer gemeinsamen Zukunft mit Cordula wuchs von Tag zu Tag. Brannte dort, wo er seine Seele vermutete, und beschäftigte sein Denken, sorgte für intensive Träume.

Sechs Monate später

Edeltraut Nowack lief über den Hof der Gärtnerei zum Haus der Hannos.

Eigentlich hatte sie schon vor einer Stunde zusammen mit ihrer 23-jährigen Tochter und dem Baby in die Stadt fahren wollen, aber manchmal konnte eine Mutter Termine nicht ganz pünktlich einhalten, Kinder waren eben unberechenbar. So lächelte Edeltraut nachsichtig, beschloss, ihre Hilfe anzubieten. Auf ihr Klingeln öffnete niemand.

»Seltsam«, murmelte die Großmutter. »Wahrscheinlich wickelt sie den Kleinen gerade, da kann sie natürlich nicht weg«, fand sie eine befriedigende Erklärung.

Rüttelte dennoch prüfend an der Tür– nichts. Also umrundete sie das Gebäude, fand die Terrassentür nur angelehnt.

»Kati! Ich bin’s!«, rief sie in die Stille. Auch das schien ungewöhnlich, bei ihrer Tochter dudelte den ganzen Tag über laut Musik. »Kati!«, versuchte sie es erneut. Wieder keine Antwort. Entschlossen durchkämmte Edeltraut nun das Haus. Keine Kati, kein Dirk.

Im Bad lag eine zusammengerollte Windel auf der Wickelauflage. Offensichtlich vor Kurzem gewechselt. Besorgt stöberte die Großmutter durch die anderen Räume. Schließlich entdeckte sie in der Küche im Gläschenwärmer eine vorbereitete Mahlzeit für Dirk, ein Lätzchen hing über der Lehne des Hochstuhls.

Kati konnte also nicht weit sein! Ihre Angst nahm zu.

Sie erinnerte sich an Berichte ihrer Tochter über Wutausbrüche ihres Mannes, seinen Ärger über das Geschrei des Kleinen, sein Gerede über die Zweifel an seiner Vaterschaft. Vor wenigen Tagen erst hatte er gedroht, den Kleinen in der Badewanne zu ertränken, wenn sich das nächtliche Gebrüll nicht anders abstellen lasse.

Kati hatte das nicht ernst genommen, Edeltraut dagegen schon.

»Polizei?«, flüsterte die besorgte Oma wenig später in den Hörer. »Ich glaube, meiner Tochter und meinem Enkel ist etwas Schreckliches zugestoßen!«

Kommissar Paul Schelter ging wenig später gemeinsam mit Edeltraut durch alle Zimmer. »Fehlt irgendetwas?«, wollte er wissen.

Die Großmutter schüttelte den Kopf.

»Haben Sie überprüft, ob das Auto Ihrer Tochter in der Garage steht?«, erkundigte Schelter sich freundlich.

»Nein!« Edeltraut sah beschämt zur Seite. Daran hätte ich natürlich denken müssen, schalt sie sich, am Ende ist sie doch nur schnell zum Supermarkt gefahren. Sie führte Schelter zu einem Schuppen gegenüber des Wohnhauses. Die Tür war nicht verschlossen. »Sie schließen nicht ab. Hier kommt so gut wie nie jemand vorbei.«

»Der rote Polo gehört Ihrer Tochter?«

»Ja. Sie wollte mich abholen. Aber«, Edeltraut stockte einen Moment, »im Auto ist ja gar kein Kindersitz!«, fuhr sie aufgeregt fort. »Der ist sonst immer auf dem Rücksitz! So ein schwarzer mit einem orangefarbenen Tisch.«

»Wo ist denn Ihr Schwiegersohn im Augenblick?«

»Der Günter ist zu einem Bekannten gefahren. Der züchtet eine neue Variante der Gentiana lutea, das ist so ein Enzian. Er will das auch für Katis Betrieb übernehmen, weil die Kunden schon danach gefragt haben.«

Schelter rekapitulierte in Gedanken: offene Wohnungstür, Mutter und Kind weg, trotz Verabredung, Flaschenwärmer an, Kindersitz im Auto weg– für ihn sah das zusammengenommen nicht nach ›normal‹ aus. Bei ihm läuteten längst die Alarmglocken. Paul Schelter telefonierte kurz mit seiner Dienststelle. Wenigstens die Suche nach der Vermissten kann ich schon mal in die Wege leiten, das beruhigt die Großmutter und sinnvoll ist es ohnehin, selbst wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass sich alle unnötig Sorgen gemacht hatten, dachte er. »Hm. Unsere Streifenwagen sind informiert. Wenn Ihre Tochter irgendwo gesehen wird, gebe ich Bescheid.«

»Aber sie hat nicht einmal den Kinderwagen mitgenommen! Sie kann nicht zu einem Spaziergang losgegangen sein! Außerdem haben wir heute Früh miteinander telefoniert, um uns zu verabreden. Das kann sie unmöglich direkt danach wieder vergessen haben!«

Schelter, selbst Vater zweier Töchter, hatte ein mulmiges Gefühl. Ihm war bewusst, dass die Mutter nicht mit einem hungrigen Kind aufgebrochen sein konnte. Der Junge hätte doch lautstark sein Frühstück eingefordert.

»Wie heißt denn der Kinderarzt Ihrer Tochter?«, beschäftigte ihn ein neuer Gedanke. »Vielleicht hat der Kleine ganz plötzlich hohes Fieber bekommen. Oder es gab einen häuslichen Unfall, der Kleine war verletzt.«

Edeltraut wurde noch eine Nuance blasser. »Und da lässt sie das Auto stehen? Nimmt den Kindersitz mit und lässt den Kinderwagen zurück?«

Gut, musste der Kommissar einräumen, logisch klang das wirklich nicht. »Sie könnte sich kurzfristig entschlossen haben, ihren Mann zu diesem Bekannten zu begleiten. Sie holt den Sitz aus ihrem Auto und los geht’s!«

»Wissen Sie eigentlich, wie sehr Dirk dann gebrüllt hätte? Ohne zweites Frühstück los? Nein! Ausgeschlossen. Außerdem hätte sie mich dann angerufen!«

Kati und ihr Sohn blieben verschwunden. Günter, der am Nachmittag zurückkehrte, gab sich schockiert, entsetzt, besorgt.

»Hat es in letzter Zeit Streit zwischen Ihnen und Ihrer Frau gegeben?«, erkundigte sich Schelter vorsichtig.

Günter nickte trübsinnig. Es hatte keinen Sinn, diese offensichtliche Tatsache zu bestreiten. »Seit der Geburt des Kindes hatten wir öfter Meinungsverschiedenheiten. Dirk ist ein Schreikind. Er brüllt den ganzen Tag und nachts schläft er nur in sehr kurzen Intervallen. Kati meint, das wächst sich aus. Ich halte es eher für ein Erziehungsproblem«, antwortete der Vater traurig.

Der Kommissar registrierte, dass Günter Hanno im Präsens von seiner Familie sprach. Glaubte er demnach nicht, dass den beiden etwas zugestoßen sein konnte– oder war das nur ein geschickter Schachzug, um ihn genau das denken zu lassen?

»Was könnte passiert sein?«

Hanno zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Vorstellung. Aber ein Schlüsselbund fehlt. Sieht so aus, als wäre Kati einfach gegangen, hat mich verlassen.«

Dann stellte Schelter die Frage, die ihn schon den ganzen Tag beschäftigt hatte. »Wir erkundigen uns bei allen Angehörigen und Freunden, Sie sollten das also nicht falsch verstehen. Wo waren Sie heute so gegen 10 Uhr?«

Hanno verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Der Ehemann ist immer verdächtig, wie? Alle Polizisten denken in denselben eingefahrenen Gleisen! Frau weg– Mann war’s!«

Der Kommissar zuckte mit keinem Muskel. Diese Anfeindungen perlten an ihm ab. »Die meisten Beziehungen bergen Aggressionspotenzial. Also?«

Unerwartet begann Hanno rumzudrucksen. »Muss das sein? Also ehrlich, ich habe mit dem Verschwinden von Kati und Dirk nichts zu tun.«

Die linke Augenbraue des Ermittlers schoss Richtung Haaransatz. Diese Einleitung kannte er nur zu gut, wusste schon, was für eine Aussage er jetzt zu erwarten hatte. »Also?«, hakte er streng nach.

Auf allzu großen Widerstand stieß er nun nicht mehr. »Na ja, Sie finden es ohnehin schnell raus, könnte ich mir vorstellen. Aber das muss unter uns Betschwestern bleiben, ist klar, oder?«

»Kommt drauf an, was die weiteren Ermittlungen noch enthüllen.«

»Es ist so: Wenn Kati morgen früh auf der Matte steht, heulend, weil sie es doch nicht übers Herz brachte, mich sitzen zu lassen, und wieder nach Hause möchte, dann könnte mir meine Aussage finanziell das Genick brechen. Ich wäre also ziemlich blöd, wenn ich Ihnen nun die Wahrheit sagen und das Kati zu Ohren kommen würde.«

Schelter wartete. Kommentarlos.

Hanno seufzte. »Also schön! Ich war bei einer guten Bekannten. Cordula Bauer.«

Nun, Schelter war zufrieden, das ließe sich ja kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er nicht, wie lange ihn dieser Fall beschäftigen sollte.

Cordula Bauer war nervös und unnatürlich blass. Sie schob sich auf dem harten Besucherstuhl bis an die vorderste Kante, ihr Blick flackerte unruhig durch Schelters Büro und ihre Finger flochten unentwegt die Henkel ihrer Tasche zusammen, lösten sie, verwickelten sie erneut.

Schelter bemerkte, dass ihre Hände bebten.

»Ich habe noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt.« Tränen lagen dicht unter ihrer Stimme.

»Wir möchten uns gern mit Ihnen über Günter Hanno unterhalten. Das kann man nicht als ›mit der Polizei zu tun haben‹ bezeichnen.«

»Günter Hanno?«, hauchte sie und sah einen Moment lang so aus, als würde sie bewusstlos. »Was ist mit ihm?«

»Kennen Sie ihn schon länger?«

Sie presste die Lippen aufeinander. »Ja!«, quetschte sie hervor.

»Wissen Sie, wo Herr Hanno heute am Vormittag war?«

»Er wollte zu einem Bekannten nach Frankfurt fahren. Wegen irgendwelcher Hybriden oder etwas ähnlichem«, wich sie geschickt aus.

»Und? Ist er hingefahren?«

Sie schwieg. Starrte auf die Tasche in ihrem Schoß.

»Nun?«

»Nein«, gab sie trotzig zurück. »Er war bei mir.«

»Den ganzen Tag lang?«

»Bis in den Nachmittag. Wir waren essen. Und im Tierpark. Ein schöner Tag.« Ihre Augen leuchteten und Paul Schelter fragte sich, ob sie überhaupt verstanden hatte, warum er diese Fragen stellte.

»Seine Frau und das Baby sind verschwunden.«

Weder Erstaunen noch Verwunderung war in Bauers Miene zu erkennen– eher etwas anderes, Unerwartetes. Schelter konnte es nicht deuten.

»Aha. Sie wird ihn wohl verlassen haben!«, gab die Zeugin patzig und heftig zurück, was so gar nicht zu ihrem sonderbaren Gesichtsausdruck passen wollte.

Paul Schelter ging von einem Verbrechen aus. Günter war sein Hauptverdächtiger, irgendwann würde er ihm nachweisen, dass er Frau und Sohn getötet hatte, davon war er überzeugt.

Freiwillig wird Kati nicht mit ihm mitgefahren sein, überlegte er. Das Essen für den Kleinen war vorbereitet, nein, das hätte sie sonst wenigstens mitgenommen. Was hat sie daran gehindert? Zwang! Günter musste sie bedroht haben! Zum ›Wie‹ fielen dem Kommissar gleich eine ganze Menge denkbarer Szenarien ein.

Paul Schelter legte eine Liste an. Er sah Günter vor sich, den Jungen auf dem Arm, mit einem Messer drohend. »Los steig‹ ein!«, befahl er Kati kalt, die aus Angst um ihr Kind willenlos gehorchte. Ein anderes Kopfvideo zeigte ihm Günter mit einer Waffe, die direkt auf Kati gerichtet war, die ängstlich ihren Sohn an sich presste.

Oder war sie gar nicht eingestiegen? Hatte Günter sie im Haus getötet, vielleicht erstickt, und dann den Leichnam wegtransportiert? Doch wozu brauchte er dann den Kindersitz? Wäre es nicht einfacher gewesen, in diesem Fall das Kind ebenfalls sofort umzubringen?

Schelter stellte schnell fest, dass Hanno eine Waffenbesitzkarte hatte. Er fuhr sofort bei ihm vorbei. »Ihre Glock. Die würde ich gern mal sehen.«

Günter Hanno drehte sich auf dem Absatz rum und trabte ins Arbeitszimmer, zog die oberste Schublade auf und zeigte auf die große Pistole. »Da. Ich darf sie tragen, weil wir hier so abgelegen wohnen. Vor einiger Zeit gab es mal Morddrohungen gegen mich, vielleicht von der Konkurrenz, vielleicht auch von der Neonazigruppe, die sich in der Nähe niedergelassen hatte. Ihre Kollegen konnten das nie rausfinden. Damals habe ich mir die Waffe zugelegt.«

Warum hatte der verdächtige Ehemann die Pistole nicht verschwinden lassen? Wäre es nicht besser gewesen zu behaupten, sie wurde gestohlen oder sei bei einem Angelausflug in den Teich gefallen? Er erkannte, ohne Leiche und Projektile konnte er Hanno gar nichts nachweisen. Siedend heiß fiel ihm ein, dass eine Schmauchspurenanalyse wichtig sein könnte. Beim Abfeuern des Schusses gibt jede Handfeuerwaffe Partikel ab, Rückstände der Treibladung und des Zünders. Er musste dafür sorgen, dass Hannos Hände und seine Kleidung untersucht würden. Beinahe wäre es verdächtiger gewesen, die Waffe nicht vorweisen zu können, überlegte Schelter. War Katis Mann so abgebrüht, all das zu bedenken? Obgleich er nicht viel Hoffnung hatte, dass die Kollegen noch etwas finden würden, verständigte er die KT, um den Ehegatten und dessen Kleidung auf Schmauchspuren untersuchen zu lassen.

Möglicherweise wieder eine Sackgasse. Vorsichtshalber würde er die Waffe mitnehmen –ein Probeschuss mit der vorgefundenen Munition würde ein Projektil und Schmauch zur Verfügung stellen, die als Vergleichsmaterialien herangezogen werden könnten, falls die Leichen mit Schussverletzungen gefunden würden.

Hanno gab ihm die Glock ohne Widerstand. »Ist eine gute Waffe. Heute Morgen habe ich damit noch ein paar Ratten erledigt!«

Entweder war er sich seiner Sache sehr sicher, oder er war nicht in das Verschwinden von Frau und Sohn verstrickt. Oder, überlegte Schelter weiter, der Mord war ganz anders ausgeführt worden. Hatte er die beiden erdrosselt? Erwürgt oder vergiftet?

Tatsächlich wurden weder an der Kleidung Hannos noch an seinen Händen oder in den Haaren Schmauchspuren gefunden. Unzufrieden legte Schelter den Untersuchungsbericht beiseite. War er nicht der Täter– oder einfach nur schlau? Für Schelter war die Antwort klar. Er musste dem Mann den Mord eben anders nachweisen!

Der Kommissar befragte in den kommenden Tagen einige Freundinnen Katis. Ihren Gynäkologen, den Hausarzt der Familie. Bei diesen Gesprächen begegnete er einem neuen Günter Hanno.

»Er ist neurotisch! Echt!«, versicherte eine Freundin. »Total verrückt. Seit Kati schwanger war, hat er sie drangsaliert. Erst sollte sie das Kind wegmachen lassen, dann, als es auf der Welt war, hat er es gehasst. Kati dachte, er würde dem Kleinen was antun, wenn er mit ihm allein zu Hause war, deshalb haben wir uns immer seltener treffen können. Meist bin ich zu ihr rausgefahren.«

»Hat Günter Hanno seine Frau geschlagen?«

»Nun, sie hatte ab und an große blaue Flecken. Wenn ich sie gefragt habe, hatte sie immer eine blöde Ausrede. Ich denke, er ist brutal und rücksichtslos, sie wollte es nur nicht wahrhaben.«

Dr. Pflug, der Hausarzt, berichtete ebenfalls von Prellungen, die ihm aufgefallen waren, über deren Entstehung Kati allerdings nie ein Wort verlauten ließ.

Schelters Ermittlungen erreichten einen toten Punkt, als Günter Hanno unerwartet ein unwiderlegbares Alibi vorweisen konnte. Er hatte mit seiner Cordula am Morgen des Verschwindens seiner Frau im Café gesessen und ein üppiges Sektfrühstück genossen. Dafür gab es eine ganze Reihe von Zeugen.

Ein halbes Jahr später waren Mutter und Kind immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt, hatte Kati sich nicht bei ihren Eltern gemeldet. Tochter und Enkel blieben spurlos verschwunden. Auch Hanno schien davon auszugehen, dass er Frau und Kind nicht wiedersehen würde.

Nach dem Verschwinden seiner Frau hatte er ganz selbstverständlich die Funktion des Chefs im Betrieb übernommen, war nun endlich auch Herr über alle finanziellen Transaktionen, traf alle Entscheidungen. Die Schwiegereltern mieden ihn, wichen jeder Begegnung mit Günter aus.

Als nach nur zwölf Wochen eine neue Frau ins Haus zog, mussten sie hilflos mitansehen, wie Katis Besitz, Möbel aus dem Kinderzimmer und Dirks Spielzeug vom Hof getragen wurden.

»Ich habe es einlagern lassen. Falls Kati kommt, hole ich es ab. Aber die ganzen Kindersachen passen dem Jungen ohnehin nicht mehr. Nach drei Monaten ist er eh aus all dem Zeug rausgewachsen«, erklärte Hanno, als der Ermittler ihn nach dem Verbleib der Umzugskisten fragte.

Doch es schien nicht so, als nehme Günter ernsthaft an, dass Kati ihre Möbel und Kleider zurückfordern könnte.

Schelter blieb dran.

Günter blühte an Cordulas Seite auf. Wurde er in seiner Stammkneipe gelegentlich auf Kati angesprochen, antwortete er immer auf dieselbe Weise. »Mir ist das ziemlich bald aufgefallen. Der Dirk, der war nicht mein Sohn. Ein Kuckuckskind! Das habe ich Kati auch auf den Kopf zugesagt. Klar, das hat sie dann bestritten. Aber man musste sich den Jungen doch nur mal richtig ansehen! Der hatte ja sogar mit dem Postboten – oh, entschuldige, Klaus, nichts für ungut, was wahr ist, ist wahr –«, an dieser Stelle erntete er jedes Mal lautes Gejohle, »mehr Ähnlichkeit als mit mir! Ich denke, Kati hat das auch erkannt und ist zum wirklichen Vater gezogen.«

Und so dauerte es nicht lang, bis das Getratsche verstummte.

Schelter aber ließ nicht locker. Sollte Günter tatsächlich Frau und Kind getötet haben, wusste Cordula mit Sicherheit davon. Der Kommissar besprach sich mit einem Polizeipsychologen, überlegte mit ihm gemeinsam, wie die neue Frau an Günters Seite verunsichert werden konnte.

Er veranlasste eine Überwachung des Gärtners und besuchte Cordula.

»Sie sind sich sicher, dass Günter mit Ihnen an jenem Vormittag zusammen war?«

Die zierliche Frau nickte. »Nicht nur am Vormittag. Seine Frau erwartete ihn ja nicht zurück, wir konnte uns fast einen ganzen Tag Zeit nehmen. Ich habe ja schon gesagt, wie schön es war.«

»Hat Hanno je mit Ihnen über eine Eheschließung gesprochen?«

»Ach, Herr Schelter! Er hat mir nie etwas vorgemacht! Gleich bei unserem zweiten Treffen zeigte er mir Fotos von Kati und dem Knirps. Ich war mit meiner Rolle einverstanden. Es ging mir nur darum, ihm ab und zu nahe sein zu können«, erklärte sie schwülstig.

»Meine berufliche Erfahrung widerspricht dem. Die meisten ›Nebenfrauen‹ sind unglücklich.«

Cordula Bauer sah ihn kalt an. »Ich hatte damit kein Problem!«

»Und Günter Hanno? Wollte er nicht lieber jeden Tag mit Ihnen verbringen? Ohne Ausreden und kluge Vorbereitung?«

»Wenn er unzufrieden mit der Situation war, so hat er mich das nie spüren lassen«, erklärte sie.

»Er hat nie gesagt, ihm wäre lieber, er könne mehr Zeit mit Ihnen verbringen? Das hat Sie nicht gekränkt?«

Einen Moment lang war sie verunsichert. »Nein. Günter hat mich vom ersten Augenblick an geliebt. Daran habe ich nie gezweifelt!«

Wem versuchst du das einzureden, dachte Schelter, dir oder mir? Mehrere Atemzüge lang glaubte er, vielleicht den falschen Täter im Visier zu haben. Was, wenn gar nicht der Gatte, sondern dessen Geliebte die Morde begangen hatte? Eifersucht war ein starkes Motiv! Doch dann verwarf er den Gedanken wieder. Cordula Bauer hatte nicht einmal einen Führerschein. Wie wäre sie an jenem Morgen zum Grundstück der Hannos gekommen? Nein, nein, schloss Schelter seine Überlegungen ab, geholfen hast du ihm vielleicht, aber nicht selbst getötet.

»Wenn Sie an jenem Vormittag mit ihm unterwegs waren– und ich recht habe mit meiner Annahme, dass Ihr Günter etwas mit dem Verschwinden der beiden zu tun hat–, dann wissen Sie auch ganz genau, was in diesen Stunden passiert ist«, behauptete er selbstbewusst.

Cordula Bauers Gesicht wurde maskenhaft.

»Haben Sie keine Angst, Frau Bauer? Könnte doch sein, Sie geraten in eine ähnliche Lage wie Hannos Frau. Er wird Ihnen dasselbe antun. Wenn man einmal mit einem Doppelmord davongekommen ist, warum soll man seiner Methode der Problemlösung nicht treu bleiben? Befürchten Sie nicht, ein Problem für ihn werden zu können? Was, wenn er eine andere kennenlernt?«

Flackerte ihr Blick für eine Sekunde, zitterten ihre Hände plötzlich, oder hatte er sich das nur eingebildet?

Die Ergebnislosigkeit der polizeilichen Ermittlungen hielt sich unverändert über Jahre. Die Akte wurde geschlossen, vorläufig, wie das bei Kapitalverbrechen so üblich ist. Schelter war im LKA bekannt dafür, dass er so manchen ›abgeschlossenen Fall‹ doch noch gelöst hatte. Alle halbe Jahre Wiedervorlage hieß seine Methode. Paul Schelter ging es wie den meisten seiner Kollegen: Er vergaß seine Fälle nicht, die gelösten wie die ungelösten. Der Unterschied war, die ungelösten taten ihm so richtig weh. Es bedeutete, dass dort draußen ein Mörder frei herumlief. Und das ließ ihm keine Ruhe.

Von Zeit zu Zeit ermittelte er weiter, verlor auch diesen Fall nicht aus den Augen. Sein anhaltendes Interesse äußerte sich unter anderem dadurch, dass er, wenn es ihm gerade wieder einmal in den Sinn kam, einen anderen Heimweg als gewöhnlich wählte, vorbei an Hannos Gärtnerei in der Scherenstraße. Manchmal, wenn er dabei Cordula Bauer sah, winkte er, sie winkte zurück.

Gelegentlich traf er sie zufällig, wenn sie durch die Stadt bummelte, und so kam es zu der einen oder anderen Tasse Kaffee, die sie freundlich miteinander plaudernd im Café Laubenbach zu sich nahmen. Schelter, der alte Fuchs, fand Zugang zu ihr, ohne auch nur ein einziges Mal auf den abgeschlossenen Fall zu sprechen gekommen zu sein. Jedenfalls nicht für Cordula erkennbar. Sie war zwar gut aussehend, vielleicht sogar sexy, allerdings von schlichtem Gemüt. In Schelters Gesellschaft fühlte sie sich durchaus wohl, jedes Misstrauen ihm gegenüber war bald eingeschlafen.

Genehmigte, stichprobenartige Überwachungen des Gärtners führten nicht zu neuen Erkenntnissen. Selbst um den Jahrestag des Verschwindens von Frau und Kind oder an den jeweiligen Geburtstagen unternahm Günther Hanno keine verdächtigen Abstecher in nahegelegene Waldstücke oder entlegene, einsame Gebiete. Er verhielt sich völlig unauffällig.

Schelters Meinung nach zu auffällig unauffällig. »So ein Mistkerl! Eiskalt, der Typ! Diese Hochnäsigkeit ist ja kaum zu ertragen!«, fluchte der Ermittler gern, wenn er an seinen Hauptverdächtigen dachte.

Während Günter Hanno glücklich zu sein schien, veränderte sich Cordula Bauer zusehends. Schelter bemerkte es bei seinen gewollt zufälligen Treffen. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, einmal im Quartal eine Begegnung mit ihr herbeizuführen, vorgeblich, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Wetter, Cordulas Gesicht und Seelenlage passten heute irgendwie zueinander– bedrückend und ausdruckslos, wie Tage so sein können.

»Er hat Ihnen gedroht«, begann Schelter seinen Angriff, »nicht wahr? Wenn Sie ihn hinhängen, bringt er Sie um. Und da Sie wissen, dass dies bei Günter Hanno keine leere Drohung ist, leben Sie in permanenter Angst vor ihm!«

Sie schwieg. Lud ihn in das Haus ein, aus dem Kati und Dirk so unerwartet verschwunden waren. »Günter ist heute nicht da. Er sucht nach attraktiven Pflanzen, die unsere Kunden sich für ihre Steingärten wünschen«, war das Einzige, was er bei diesem Besuch von ihr zu hören bekommen sollte.

Sie kochte ihm einen Kaffee und brachte ihn nach einer halben Stunde wieder zur Tür. Ihre Fröhlichkeit und Unbeschwertheit waren gänzlich verdämmert. Für Paul Schelter war klar, woran das liegen musste. Ein so schreckliches Geheimnis zehrte schließlich, meinte er, die Angst ätzte große Löcher in Cordulas Seele.

Frühjahr 2006

Zehn Jahre nach dem Verschwinden von Mutter und Kind erfuhr er, dass Cordulas Beziehung zu Günter Hanno beendet war. Er hatte sie abserviert, schlichtweg aussortiert. Schelter witterte eine neue Chance.

Er besuchte sie. Nahm einen Strauß Blumen und eine Flasche Portwein mit.

»Irgendwie habe ich Sie schon erwartet. Sie sind mein erster Gast in der neuen Wohnung«, begrüßte sie ihn und schmunzelte.

»Schöne Wohnung, ruhige Lage. Geht es Ihnen gut?«

»Danke. Es ist nicht einfach nach so langer Zeit. Früher fühlte sich Alleinsein besser an.«

»Die Trennung von Ihnen hat Herrn Hanno wenigstens nicht dazu veranlasst, Sie verschwinden zu lassen. Ich bin froh, dass Sie wohlauf sind.«

Sie drehte sich um, er folgte ihr ins Wohnzimmer.

»Seien Sie nicht immer so gnadenlos direkt«, beschwerte sie sich.

»Nun, wo sich Ihr Verhältnis zu Hanno geändert hat, wollen Sie nicht Ihr Gewissen erleichtern?«

»Es gibt nichts zu erleichtern. Möchten Sie einen Kaffee?«

Doch dann, einige Blumensträuße und Besuche später, hatte Paul Schelter sie so weit. Ihre abweisende Haltung bekam Risse.

»Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, es sei unrecht, dass Kati und Dirk nicht einmal ein Grab haben, die Eltern keinen Platz zum Trauern? Die beiden leben seit über zehn Jahren in quälender Ungewissheit, zwischen Hoffen und Bangen. Sie könnten sie erlösen.«

»Sie können mich ja doch nicht vor ihm beschützen!«, behauptete Cordula erschrocken. »Wenn er rausfindet, dass ich ihn verpfiffen habe, bringt er mich um«, platzte es aus ihr heraus und sie schlug die Hände vor den Mund.

Zu spät. Die Worte konnte sie nun nicht mehr zurücknehmen.

Ha, dachte Paul Schelter, wie ich es seit Ewigkeiten vermutet habe! »Wenn Sie uns erzählen, was an jenem Tag passiert ist, sitzt Günter Hanno bei uns in einer Zelle und kann niemanden mehr ermorden! Wir lassen den nicht mehr raus!« Schelter war für ihre Naivität dankbar. Ihrer einfach strukturierten Natur war es zu verdanken, dass sie diese Polizeiphrase nicht als solche erkannte. Sicher war es möglich, jemanden vorübergehend zu beschützen, auch intensiv zu beschützen oder für einige Zeit zu verstecken, aber eine absolute Sicherheit gab es natürlich nicht.

Schiere Panik lag in ihrem Blick. »Ihnen glaube ich das ja. Aber was ist dann? Sie schließen ihn weg– und der Richter spricht ihn am Ende frei! Liest man doch immer wieder in der Zeitung!«

Der Ermittler wartete ab.

Eine Tasse Kaffee später fragte sie: »Nimmt mich die Polizei in ein Zeugenschutzprogramm auf, wenn er doch wieder rauskommen sollte?«

»Ja!«, versprach der bullige Beamte. »Neuer Name, neue Identität.«

Wieder herrschte Schweigen. Die Zeugin war angeschlagen, weichgekocht.

»War Günter Hanno an jenem Tag mit Ihnen unterwegs?«

Tränen rollten über die Wangen Cordulas. Tropfen bildeten sich an Wangen und Kinn, sie schniefte. »Ja. Das stimmt wirklich! Er hat an jenem Nachmittag die beiden Leichen vergraben– und ich musste auf der Straße stehen bleiben und aufpassen, ob jemand kommt«, brach es unvermittelt aus ihr hervor. »Es war so unwirklich. Wie ein Albtraum– nur, dass ich nicht aufwachen konnte. Dirk, er war so ein süßes Kind gewesen. Nun ein halbsteifer Klotz. Günter hat ihn sich einfach in seinem kleinen Kindersitz unter den Arm geklemmt und ist pfeifend mit ihm weggegangen, einen Spaten in der anderen Hand. Hätte ich nicht gewusst, was in der Tüte ist, ich hätte denken können, er geht zum Arbeiten in den Wald.«

Waldstück, registrierte Schelter erfreut. Ein erster Anhaltspunkt.

»Er war ziemlich lang weg. Ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Angst, es könnte einer kommen und etwa fragen, ob ich eine Panne habe. Wenn der den Kofferraum aufgemacht hätte! Da lag ja noch Kati!« Ihre Finger verschlangen sich in- und wanden sich umeinander, wie fleischfarbene Würmer.

Schelter drängte nicht. Wartete geduldig, bis sie weitersprechen wollte.

»Er kam zurück und holte das Auto– Kati konnte er nicht tragen. Ich musste an der Straße stehenbleiben.«

Wieder entstand eine Pause.

»›Du wolltest sie doch auch loswerden!‹. Das hat er zu mir gesagt, als ich anfing zu weinen. ›Wer A sagt, muss auch Be– erdigen!‹. Und dabei hat er laut und grob gelacht.«

»Stimmt das denn?«, fragte Schelter sanft. »Wollten Sie den Tod der beiden?«

»Nein«, schluchzte Cordula und griff nach einem Päckchen Taschentücher.

»Aber?«

»Ach, wenn man in einen verheirateten Mann verliebt ist, da denkt man schon mal, es wäre schön, Frau und Kind könnten sich in Luft auflösen. Das heißt doch nicht, dass man ihnen den Tod wünscht!« Sie putzte sich die Nase. »Nicht im Traum habe ich gedacht, dass er sie umbringt! Mein Gott, als er es mir erzählte, war ich so was von geschockt. Günter meinte, er habe es für uns getan und ich sei nun verpflichtet, ihm beim Verbergen der Leichen zu helfen! Ich hätte es doch auch gewollt! Es war so entsetzlich!« Jetzt schrie sie fast.

Schelter gönnte ihr einen Moment Pause, schenkte ihr noch eine Tasse ein.

»Er verschwand dann mit Kati. ›Wehe, du kommst mir nach!‹, hat er noch so halb im Scherz gedroht. Ich hatte plötzlich furchtbare Angst vor ihm. Ich glaube, ich habe mich nicht einen Millimeter gerührt, bis er wieder zurück war. Geweint habe ich damals auch– so wie jetzt. Dafür gab er mir eine saftige Ohrfeige. Die erste, die ich von ihm bekam.«

»Können Sie uns zeigen, wo die beiden beerdigt sind?«

»Nein! Ich musste auf der Straße stehen bleiben! Nichts habe ich gesehen!« Sie zögerte kurz. »Das große Kornfeld vorne und ganz hinten Günter.«

»Wo ist denn dieses Waldstück? Mit dem Kornfeld davor? Sind Sie lang unterwegs gewesen?«, fragte Schelter viel zu viel auf einmal.

Cordula zerfetzte das Papiertaschentuch und ließ die Streifen wie weiße Federn zu Boden fallen.

Als sie anfing zu sprechen, war es nur ein Hauch. Schelter musste sich Mühe geben, nichts zu verpassen.

»Hätte ich gewusst, wo sie liegen, dann wäre ich manchmal bei ihnen vorbeigegangen. Diese Schuld! Sie wissen sicher, wie eine Leiche aussieht, auf die geschossen wurde. Gerade bei dem Kleinen! Der halbe Kopf– einfach weg! Als Günter an jenem Morgen zu mir kam, war er so unglaublich glücklich. Er flüsterte mir schon bei der Begrüßung ins Ohr, er habe das ›Kati-Problem‹ nun endgültig gelöst– ich würde schon sehen. Dann lud er mich ins Café ein, zum Feiern. Später fuhren wir raus und plötzlich hielt er an. Das muss am frühen Nachmittag gewesen sein. Stieg aus, nahm mich mit zum Kofferraum, öffnete ihn.« Sie schluchzte wieder. »Erst sah ich nur zwei Säcke, den einen mit herausragendem Kindersitz. Dann entdeckte ich Haare! Ich konnte nicht mehr klar denken. Er zwang mich, die Toten anzusehen. Heute glaube ich, er tat es, damit ich erkannte, wozu er fähig ist. Nachdem ich seine ›Lösung des Kati-Problems‹ gesehen hatte, schob er mich auf den Beifahrersitz zurück. Während der Weiterfahrt erzählte er mir, was passiert war. Ich stand unter Schock, hatte Probleme, ihm zuzuhören, dachte immer an die beiden Körper wenige Meter hinter meinem Rücken, wusste ganz genau, dass wir zu dem Ort unterwegs waren, an dem er sie vergraben wollte.« Sie putzte sich die Nase und richtete ihren Oberkörper gerade auf, dann sprach sie leise weiter. »Günter hatte Kati genötigt, mit dem Baby in sein Auto einzusteigen. Sie fuhren ein Stück, er bog irgendwo ab, wo es einsam und verlassen war, zwang sie, auszusteigen, den Sitz mit Dirk unter den Arm zu nehmen und ein Stück zur Seite zu gehen. Er wollte keine Blutspuren am Auto– das hat er mir genau so gesagt. Kati musste sich neben den Kindersitz hinknien. Dann hatte er einfach abgedrückt. Er war auch noch stolz darauf. ›Einen Schuss für jeden, Volltreffer beide Male‹, sagte er.«

Sie starrte auf die geblümte Tischdecke, begann mit dem Finger, die Konturen der Blüten nachzuzeichnen. »Mir wurde ganz schlecht, als ich daran dachte, dass Kati und Dirk hinten im Auto gelegen hatten, während wir fröhlich beim Frühstück saßen! Es war entsetzlich, das müssen Sie mir glauben.« Sie putzte sich wieder die Nase, schob das Taschentuch in die Hose, zog es sofort wieder hervor, schnäuzte sich erneut.

Übersprunghandlung, dachte der Kommissar.

»Ich dachte, er hätte es aus Liebe zu mir getan. Dass es ihm nur um Katis Geld ging, war mir zuerst gar nicht klar.«

Schelter hielt den Atem an.

»Wenn ich es mir überlege, müssen wir in Richtung Norden gefahren sein. Etwa eine Stunde lang, eher anderthalb. Vielleicht erkenne ich die Stelle wieder«, sagte sie dann unsicher. »Was wird denn jetzt aus mir?«, wollte sie plötzlich wissen.

»Mal sehen. Sie waren all die Jahre Mitwisserin. Auf der anderen Seite hat er Sie ja mit dem Tod bedroht, falls Sie ihn verraten. Und nun haben Sie mir die ganze Sache erzählt und natürlich werden Sie uns jetzt aktiv bei der Suche nach der Stelle unterstützen, nicht wahr?«

Cordula Bauer nickte eifrig.

»Notstand! Wir werden das so begründen. Kopf hoch. Wenn Sie ab sofort guten Willen …« Er ließ den Satz in der Schwebe. Schließlich lag jedes Versprechen dieser Art gar nicht in seiner Kompetenz.

So kam es, dass er und Cordula Bauer an diesem Tag viel unterwegs waren. Auf der Karte hatte Schelter den Radius abgesteckt, in dem sie versuchen wollten, den Ort aufzuspüren, an dem Hanno die Leichen vergraben hatte. Endlich legte sich ihre kalte Hand auf Schelters Unterarm. »Da!«

Paul Schelter stoppte am Straßenrand.

»Hier war es!« Cordula Bauer war mit einem Mal sehr aufgeregt. »Ich bin mir sicher! Der Acker, der Wald, ja! Ganz bestimmt. Wenn Sie wüssten, wie oft mich dieses Bild bis in meine Träume verfolgt hat!«

»Hm«, grunzte der Ermittler und warf einen skeptischen Blick über den Acker, an den sich ein lang gezogenes, breites und abschüssiges Waldstück anschloss. »Wo genau? Damit wir die beiden möglichst schnell finden, müssen meine Leute wissen, wo in etwa sie graben sollen.«

Die Zeugin zuckte unsicher mit den Schultern. »Genau weiß ich es nicht. Ich war ja nicht wirklich dabei.«

»Diese Gegend ist nicht leicht abzusuchen. Das war im Zweiten Weltkrieg Kampfgebiet. Mein Großvater wusste das noch– der hat uns von den schrecklichen Kämpfen erzählt, ein einziges Gemetzel.« Schon überlegte er, bei wem er Erkundigungen einziehen würde. Dieses Gelände barg jede Menge Probleme: Munition, man konnte nicht ohne Gefahr im Boden graben, der Wald hatte sich in zehn Jahren vielleicht verändert, wie sollte man da etwas finden können? Gebüsch und Gestrüpp musste gerodet werden, um graben zu können. Sie wären Wochen hier, wenn sie es nicht genauer bekämen.

Kampfmittelräumdienst fiel ihm als Erstes ein, die müssten mir doch eigentlich weiterhelfen können.

»Dies ist ein riesiges Areal. Können Sie es ein bisschen eingrenzen?«, wollte der Kollege wissen. Schelter überlegte: Eingrenzen ist gut, wer gibt mir die Kriterien dafür? Was konnte die Grundlage dafür sein? Wieder Probleme in Hülle und Fülle. Wie einfach dagegen war es im Telefonbuch die Meyers mit der Vorwahl Berlin herauszusuchen.

Cordula Bauer überlegte. »Ach, ich weiß nicht. Damals hatte ich solche Angst.«

»Was haben Sie gemacht, während Hanno die Leichen beerdigte?«, forschte Schelter weiter.

»Nun, ich habe die Straße entlanggeguckt– und Günter im Auge behalten.«

»Günter im Auge …? Sie haben ihn also sehen können, während er dort grub?« Der Kommissar wurde ungeduldig. Das war eine Aussage, mit der er arbeiten konnte.

»Nicht die ganze Zeit über. Wenn er sich zum Graben bücken musste, war er verschwunden, sonst habe ich seinen halben Oberkörper sehen können.«

Es war sinnlos, diese Frau weiter zu traktieren– mehr Informationen konnte sie einfach nicht anbieten. »Lassen Sie uns zum Wald vorgehen, frische Luft tut gut und bewirkt Wunder, jedenfalls manchmal.«

Bereitwillig spazierte sie mit ihm zum Ende des Waldstücks. Immer wieder drehte sich Schelter um, animierte Cordula, sich an dem Standort zu orientieren, von wo aus sie die Grabearbeiten mutmaßlich beobachtet hatte. Ja, da war sie zielsicher. Sie erkannte immer wieder ihren Ort der Beobachtung, die große Eiche war ihr Fixpunkt.

Kann ich als zuverlässige Angabe werten, schloss Schelter, wenigstens das. Er machte Aufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber der Wald sah in seiner Breite wirklich fast überall gleich aus. Keine Chance, auch nicht beim fünften Versuch, einen echten Ausgangspunkt für die Sucharbeiten zu finden.

Schelter brachte Cordula Bauer in ihre Wohnung zurück und fuhr ins Büro, nahm sich den Lageplan vor mit allen Wegen zum Wald, legte seine Fotos daneben und ließ den Nachmittag noch einmal an sich vorüberziehen. Wo würdest du das Grab angelegt haben?, fragte er sich immer wieder. Langer Weg, kurzer Weg, nein, das war nicht die Frage, sicherer Ablageort, der nicht entdeckt werden konnte, das war die Zielgröße. Schelter nahm eines seiner Fotos, die den kahlen Acker zeigten. Natürlich, warum war er nicht eher darauf gekommen? Er malte mit seinem Faserschreiber das Weizenfeld auf das Glanzpapier. Acker, Korn, das ist die Bezugshöhe. Dann verfiel er wieder in tiefes Grübeln, denn der Spaziergang mit Cordula hatte ihm gezeigt, dass der Wald sich ganz schön weit nach hinten ausdehnte, viele lange Grabemeter. In seinem Kopf brodelte es wie beim Ansetzen des Apfelweins, wenn der Gärballon die Maische aus dem Röhrchen herausquellen lässt. Der Ansatz war gemacht. Mit solchen Situationen kam Schelter gut zurecht, meist hatte er eine zündende Idee, nur nicht jetzt, wo ihm die Weltkriegsmunition ebenfalls noch ein riesiges Problem bereitete.

»Am Ende bringe ich uns alle in Gefahr– das kann nicht sein!«, murmelte er vor sich hin und erlaubte sich einen emotionalen Moment, in dem er daran dachte, den Täter selbst graben zu lassen. Er grinste. Ausgeschlossen natürlich.

Gleich am nächsten Tag meldete er sich in aller Herrgottsfrühe telefonisch beim Kampfmittelbeseitigungsdienst. Der Name seines Gesprächspartners war vernuschelt. Verständlich, ging Schelter auch so, wenn ihn einer morgens unverhofft anquatschte. Aber das Gespräch lief besser, als er gedacht hatte. Vom Kampfmittelräumdienst erfuhr er, dass das Gebiet nicht ausreichend kartiert sei, um konkrete Aussagen über Liegeorte von Sprengkörpern zu machen. Man müssen an jeder Stelle mit sogenannten Zufallsfunden rechnen.

»Liegt dort nur Gewehrmunition oder können wir auch auf Granaten oder Minen stoßen?« Diese Frage hätte er besser nicht gestellt, sie kostete ihn eine geschlagene halbe Stunde, in der der Feuerwerker ihn problemsensibel machte. Am Ende der Lektion war man aber bereit, einen Sprengmeister und sein Team vor Ort bereitzuhalten, sollte er sich entschließen, zu graben. Er möge das Risiko nicht unterschätzen, warnte der Kollege noch einmal zum Abschluss.

»Bestens!«, fluchte der Kommissar.

Danach suchte er nach einem Beamten, der in Größe und Statur etwa Günter Hanno glich, bestellte Kollegen noch für diesen Nachmittag zum ›Probestehen‹ und den Sprengmeister für den nächsten Morgen zum vermuteten Fundort der Leichen.

Zu so früher Stunde war es recht frisch, und der Atem der Versammelten kondensierte zu Wölkchen in der Luft. Rechtzeitig fiel ihm noch ein, Cordula, ja, Cordula könnte hilfreich sein. Man würde sie zwar nicht direkt an den Fundort mitnehmen, der psychologischen Belastung wegen, aber Schelter war von dem Gedanken getragen, dass Cordula noch gute Hinweise geben könnte. Die Zeugin würde fachmännisch von Kollegen des psychologischen Dienstes betreut werden.

Cordula Bauer beobachtete aufmerksam den jungen Mann, der zügig über den Acker lief und am Waldrand entlangging, ein paar Schritte aufrecht, dann bückte er sich, als wollte er eine Schaufel Erdreich ausheben, machte erneut zwei Schritte, bückte sich wieder. Er kommunizierte mit Schelter, der neben Cordula stand. Jede Regung wollte er von ihr sehen, deuten, Erfolg haben.

»Da!«, rief sie plötzlich. »Da irgendwo könnte die Stelle gewesen sein! Etwa so habe ich damals auch Günter gesehen. Vielleicht nicht ganz genau dort, aber doch so ziemlich.«

Man begann mit der Grabung.

»Scheiße! Lehm!«, rief einer der Männer, kaum dass er den Spaten in den Boden gestoßen hatte. »Das wird Schwerstarbeit!«

»Stopp. Geh mal zehn Meter weiter. Nach rechts oder nach links, ist mir egal. Na gut– nach rechts.«

Gleiche Situation: Lehm. Schelter ging zu dem jungen Polizeimeister, der Hanno imitierte und zum Schaufeln ausgewählt worden war.

»Stopp«, kam es erneut von Schelter, und er orderte einen weiteren Polizisten, um 200Meter weiter den Boden anzugraben.

»Ja, hier geht es so einigermaßen! Aber mir fehlt Bewegungsfreiheit. Dieses Unterholz!«, rief der zurück.

»So funktioniert das nicht!«, entschied Schelter. »Die Büsche müssen weg! Sonst ist ein vernünftiges Graben an dieser Stelle völlig unmöglich!« Über den Lagedienst orderte er den zuständigen Förster zur ›Baustelle‹.

Diese Begegnung hatte er sich allerdings komplikationsloser vorgestellt.

»Natürlich weiß ich schon von Ihrer Aktion hier im Wald. So etwas spricht sich herum wie ein Lauffeuer, ist das einzige Gesprächsthema im Moment im Ort! Ist sonst eher eine verschlafene Gegend hier– da bringt das natürlich ordentlich Stoff für gruselige Fantasien! Manche glauben, die Polizei sucht in unserem Wald nach Leichen! Und nun stellt sich heraus, Sie wollen hier die Natur abholzen! Wir sind sehr froh, dass sich der Wald so schön entwickelt hat, obwohl er so nahe an der Oder liegt. Nein, das kommt überhaupt nicht infrage. Vielleicht erzählen Sie mir erst einmal, was Sie hier wirklich suchen. Hätten Sie sich nicht bei mir melden können, bevor Sie den Auftrieb an Polizei machen? Wär doch was, oder?«, legte der los, kaum dass er die besagte Stelle erreicht hatte.

Schelter hatte sich trotzig schon für ›oder‹ entschieden, konnte sich aber rechtzeitig noch bremsen. Schließlich wollte er den Erfolg, auf den er so lange Jahre hingearbeitet hatte und den er nun so dicht vor sich sah, nicht wegen einer albernen Animosität gefährden. Beide lenkten ein. Ein Kräftemessen erschien unangebracht.

Nachdenklich legte Leonhard Schmitz seine Stirn in dicke Falten. »Sie suchen tatsächlich nach einem oder gar zwei Gräbern?« Schmitz war betroffen. »Du liebe Güte! Eine Frau und ein Baby? Wie schrecklich!«, meinte er empathisch. »Haben Sie bei Ihren Planungen mitbedacht, dass zehn Jahre vergangen sind, seit Ihre Zeugin diese Beobachtung gemacht hat?«

»Ja?«, fragte der Kommissar. »Worauf wollen Sie hinaus?«

»Nun, die Gegend mag sich in den Jahren durchaus erheblich verändert haben. Boden ist nicht statisch– er ist lebendige Masse. Vielleicht sollten wir mal überlegen, wie das Bodenprofil vor zehn Jahren tatsächlich ausgesehen hat, ob Eingriffe stattgefunden haben und wenn ja, welche.«

Einen Augenblick lang starrte Schelter den Revierförster entgeistert an. »Sie meinen, wir haben an der völlig falschen Stelle gesucht?«

Leonhard Schmitz nickte.

»Gut«, der Kommissar räusperte sich. »Also, wenn das stimmt…«

Leonhard Schmitz zog eine Karte in großem Maßstab aus seinem Rucksack, auf der man glaubte, jeden Baum erkennen zu können. »Man hatte mir ja schon von Ihrem Treiben in meinem Revier erzählt. Deshalb habe ich mich vorbereitet. Wo genau haben Ihre Leute denn bisher gesucht?«, erkundigte sich der Förster, und der Kommissar deutete das Areal mit dem Finger an.

»Hm. Und Ausgangspunkt war der Hinweis, die Zeugin habe den Täter beobachtet, ja? Und immer nur, wenn der sich aufrichtete, dessen Oberkörper gesehen?«

»Genau.«

Schmitz faltete die Karte zusammen und fuhr einen handlichen Laptop hoch, klickte sich durch Karten und anderes Material, las gelegentlich einen Text, klickte weiter, grunzte unzufrieden, lächelte dann.

Der Kommissar beobachtete schweigend das Mienenspiel des anderen.

»Wenn Ihre Leute dort gegraben haben, konnten Sie die Leichen nicht finden. Dieser Boden unterliegt heftiger Sukzession. Die Horizontlinie von vor zehn Jahren ist definitiv nicht dieselbe wie heute. Der Acker davor wird intensiv bewirtschaftet, Material aufgebracht und eingearbeitet. Dadurch hat sich der Boden in den letzten zehn Jahren um mehrere Meter angehoben! Das bedeutet, Ihr Areal liegt eigentlich ganz woanders.«

Er nahm die Karte wieder zur Hand, strich sie glatt und wies auf ein neues Gebiet. »Eher hier. Wenn Ihre Leute an dieser Stelle graben, könnten sie Erfolg haben.«

Der Revierförster konnte die Bodenverhältnisse nicht nur erklären, sondern auch die zehn Jahre währende Sukzession beschreiben, Schelter war durchaus beeindruckt.

»Können Sie noch weiter eingrenzen? Mein Problem ist, dass ich meine Leute nicht wochenlang graben lassen kann– und am Ende finden wir nichts!«

»Sehen Sie, wir sind hier, Ihre Höhenkoordinate haben Sie mit dieser Isolinie angegeben. Das ist die eine Grenze. Die zweite und dritte Begrenzung stellen die Waldenden dar. Und jetzt wäre noch die vierte Grenze festzulegen. Wenn Sie, Herr Kommissar, eine Leiche vergraben wollten, wo würden Sie das versuchen?«

Diese dämliche Frage wollte sich Schelter gerade verbitten, als Schmitz weiter ausholte und sich selbst die Antwort gab: »Dort, wo sie nicht entdeckt werden kann!« Damit drehte der Förster sich um und deutete auf einen weitläufigen Bereich. Keine so neue Erkenntnis, knurrte Schelter in Gedanken griesgrämig in sich hinein.

»Aber der ausgesuchte Ort muss auch einer sein, an dem es möglich ist zu graben, verstehen Sie, Herr Kommissar?« Er nahm Schelter am Ärmel und zog ihn etwa 40Meter tief in den Wald.

»Sie sehen noch Ihr Polizeiauto an der Eiche, ja? Und nun graben Sie mal«, forderte er Schelter auf. Dieser nahm äußerst widerwillig den blanken Spaten in die Hand und wuchtete ihn in den Boden. Ein kräftiger Ruck im Arm und das Blatt war gerade mal drei Zentimeter weit ins Erdreich getrieben.

»Geht nicht! Oder glauben Sie, der Kerl hätte es nicht eilig gehabt und in aller Gemütsruhe einen halben Tag lang ein Loch gebuddelt? Warum so ein hohes Risiko der Entdeckung eingehen? Gehen wir mal 200 Meter weiter!«

Revierförster Schmitz nahm den Spaten höchst persönlich in die Hand, setzte ihn locker auf den Boden und hob glatt mit einem Stich 20Zentimeter Erde aus. Ein kleines süffisantes Lächeln huschte ihm über sein wettergegerbtes Gesicht.

Schelter verstand– da hatte ihm dieser Grünrock doch eine ziemliche Lektion erteilt.

»Der Boden bleibt von nun an bis zum Ende des Waldes so, wie er hier ist«, erklärte der Förster abschließend.

Schelter überkam das kalte Grausen: 900minus 200 Meter, das waren 700 Meter in der Länge, bei 40 Metern in der Breite machte das genau 28.000Quadratmeter. Wie sollte er das nur dem Staatsanwalt erklären?

»Das bedeutet, wir sind– selbst, wenn das grüne Junggemüse zum Graben antritt– für Wochen mit der Suche beschäftigt. Ganz abgesehen von der Munition!«, stöhnte er.

Das schien das Stichwort für den Feuerwerker des KMBD gewesen zu sein. »Herr Kollege Schelter, kommen Sie mal? Ich bin gerade aus dem Flurstück dort hinten zurück und kann Ihnen nun zeigen, wie eine Gewehrgranate und eine Riegelmine aussehen!«

Schelter wollte das im Grunde gar nicht wissen. Das Ding konnte doch jederzeit von selbst hochgehen– hatte man ihm gerade gestern erklärt. In der Nähe war erst vor Kurzem eine ganze Straße urplötzlich weggesackt, genau durch solch eine unerwartete Explosion. Und von der dort vergrabenen Munition hatte niemand auch nur etwas geahnt! Ein mit Riegelminen und anderem aufgefüllter Bombentrichter. Unfassbar!

»Also, Kollegen, bevor ihr anfangen könnt zu graben, suchen wir die Oberfläche ab, dauert nur einen Tag.«

Super!, schoss es Schelter durch den Kopf, noch eine Keule, noch einmal eine Verzögerung.

Im Hintergrund hielt sich auch am nächsten Tag ein Team des Kampfmittelräumdienstes bereit– sogar ein Rettungswagen wartete hinter einem Busch, für den Fall, dass gesprengt werden musste. Verletzungen waren dabei nie auszuschließen, tragischerweise kam es bei solchen Einsätzen gelegentlich zu tödlichen Unfällen. Die Bomben, Minen und anderen Munitionsreste, hatte man Schelter erklärt, rosteten schon seit vielen Jahrzehnten vor sich hin, hatten aber an Gefährlichkeit nichts eingebüßt, sondern das Risiko war sogar eher angewachsen.

»Unberechenbare Dinger!«, hatte der Kollege gewarnt. »Bloß nicht anfassen. Wenn jemand beim Graben auf einen soliden Körper stößt, egal wie groß, oder es ein metallisches Klong gibt, ist es Zeit, von dort zu verschwinden! Das ist kein Scherz, es besteht dann tatsächlich Lebensgefahr.«

Fünf junge Polizisten einer technischen Einheit, die extra aus Potsdam angereist waren, mussten graben, graben und noch einmal graben. Alles passierte stets unter der Aufsicht von zwei Kriminalbeamten, die Erfahrungen im Aufspüren von Leichen hatten. Die Erdarbeiten gingen sehr flott voran. Schelter dachte dabei an sich, wenn er seinen kleinen Vorgarten umgraben musste. Doch selbst nach zwei Stunden Plackerei war letztlich nicht viel zu sehen: 1.000Quadratmeter, der Boden war schwer, klebte eher am Spaten, als dass die Scholle abglitt. Und man hatte im schlimmsten Fall noch 27.000Quadratmeter vor sich. Nur gut, dass die Feuerwerker die Arbeiten nicht laufend unterbrechen mussten, weil irgendjemand so ein Klong gehört hatte. Von Zeit zu Zeit gingen sie mit ihrem Messstab vorweg, um die nächste Fläche zum Graben freizugeben. Gelegentlich kam auch die Hand zum Stopp, dann hieß es zurücktreten, und der Feuerwerker nahm Munitionssplitter auf.

»Schrott«, stellte er dann lakonisch fest. »Nichts Gefährliches, ihr könnt weiter machen!«

Innerlich hatte Schelter diesem Treiben auch schon ein Stopp verpasst. So finden wir die beiden nie, ich muss mir was einfallen lassen, dachte er.

»Leichenhunde? Nein, Kollege! Für unsere Tiere ist das ein viel zu großes Areal! Da sind die ja wochenlang beschäftigt!«, beschied ihm der Leiter der Hundestaffel, ließ sich dann aber doch zu einem Versuch auf einem definiertem Teil des Geländes überreden.

Chance vertan, überlegte Schelter deprimiert, und ich entdecke im besten Fall nur noch Knochen. Wenn wir richtig Pech haben, kann die Rechtsmedizin aufgrund der fehlenden verwertbaren Spuren keine Aussage mehr zum Tathergang treffen. Dann können wir am Ende Hanno den Mord gar nicht nachweisen! Was, wenn der plötzlich behauptet, er habe die Leichen nur verschwinden lassen, nachdem Kati den Jungen und sich getötet hatte?

»Na schön. Drei Hunde habe ich vor Ort. Bevor wir kommen, sollten Sie aber noch klären, ob wir überhaupt noch etwas erschnüffeln lassen können. Zehn Jahre Liegezeit! Wer weiß …«

Vielleicht ist nach zehn Jahren jede Chance vertan, überlegte er deprimiert, und ich entdecke im besten Fall nur noch Knochen.

»Wenigstens habe ich das Vergleichsprojektil«, tröstete er sich. »Wenn wir eine Kugel im Boden finden, dort, wo wir das Grab vermuten, kann ich wenigstens nachweisen, dass sie aus Günter Hannos Waffe stammt. Dann muss er uns was erklären.«

In Frankfurt nahm sich ein Rechtsmediziner viel Zeit, seine Frage nach dem zu erwartenden Zustand der Leichen zu beantworten. »Zwei Körper, sagen Sie? Mutter und neun Monate altes Kind?«

»Ja, genau. Wir haben einen Zeugen, der den ungefähren Ablageort benennen kann. Ich möchte nun wissen, ob ich nach zehn Jahren überhaupt noch etwas finden kann.« Schelter hoffte, dass nur ihm selbst seine Stimme hysterisch vorkam.

»Können Sie mir etwas über die Qualität des Bodens sagen? Sand, Erde, Lehm? Regengeschützt, im Grundwassereinzugsgebiet, nahe einem Flusslauf? Wie tief im Erdreich vermuten Sie die Leichen?«

»Ähm«, räusperte sich der Kommissar. »Lehm. In einem Waldstück, das an einen Acker grenzt. Und ich gehe davon aus, dass er tiefe Gruben gegraben hat. Risikominimierung. Sonst hätten Tiere die Körper freigelegt. Dort gibt es Wildschweine…« Den Rest des Satzes ließ er in der Schwebe.

»Aha. Lehmboden also. Wald. Das bedeutet, dort ist es feucht– der Lehmboden hält die eindringende Feuchtigkeit, Wasser sickert nicht rasch hindurch, wie zum Beispiel bei Sand. Legen Sie in solch einem Boden eine Vertiefung an, wird sich darin Wasser ansammeln. Was in Ihrem Fall konkret bedeutet, dass die beiden Körper im Wasser gelegen haben werden. Wenn es dazu auch noch kühl ist, dann entstehen in der Regel Fettwachsleichen.«

»Aha. Wie auf unseren Friedhöfen?«

»So in der Art. Das Fett setzt sich als feste, wachsartige Schicht auf dem Körper ab. Er wird dadurch, wenn man das so nennen will, konserviert. Es gibt Fettwachsleichen, bei denen können Sie sogar noch nach Jahren die Gesichtszüge erkennen!«

Schelter schluckte, bedankte sich und schauderte bei dem Gedanken, in die Gesichter der beiden Menschen zu sehen, nach denen er so intensiv gesucht hatte. Kati und Dirk würde man vielleicht sofort wiedererkennen können!

Mittags erschienen die Beamten mit den Hunden. Die Tiere verhielten sich seltsam ruhig und diszipliniert. Profis eben, die wussten, was von ihnen erwartet wurde. Die Mienen der Hundeführer allerdings blieben skeptisch.

»Wir machen zwei Durchgänge. Dazwischen Pause für die Hunde. Aber bei der Größe des Suchbereichs und bei einer Liegezeit von zehn Jahren– nee, Kollege, da sollten Sie sich nicht allzu viel erwarten!«

Schelter erwartete auch nichts, er hoffte. Doch leider vergeblich. Achselzuckend rückten die Männer der Hundestaffel am frühen Abend ab. Nichts! Bomben gab es hier nicht, aber auch keine Leichen. So schien es jedenfalls.

Hatte sich Cordula Bauer getäuscht? Oder machte sie bewusst falsche Angaben, damit die Polizei sie endlich in Frieden ließ? Er bestellte sie für den nächsten Tag in sein Büro, befragte sie erneut. Die Zeugin blieb bei ihrer Angabe, der identifizierte Ort sei der Ablageort, sie sei sich fast hundertprozentig sicher.

Als sie gegangen war, überdachte der Kommissar die verbleibenden Möglichkeiten. In einer Fortbildung hatte der Dozent von einer Methode berichtet, die Airborne Laser Scanning genannt wurde. Er konnte sich noch gut daran erinnern, weil die Methode so faszinierend auf ihn wirkte. Bei diesem Verfahren wurden Laserimpulse ausgesendet, der Scanner detektierte mehrere Reflexionen und die Intensität eines einzelnen Laser-Pulses. Damals wurde eine Anwendung über Waldgebiet vorgestellt. Mit der Methode war es möglich, sowohl unter den Baumwipfeln als auch unter der gesamten Vegetation Strukturen der Erdoberfläche zu erkennen, wie zum Beispiel Krater. Eine spezielle Software entfernte störende Bäume und Gestrüpp, übrig blieb das reine Bodenprofil. Auf diese Weise konnte man unter der Vegetation verborgene Eingriffe durch Dritte entdecken– auch Erdanhäufungen, wie man sie von Gräbern kennt. So könnte man die Leichen finden!

Er griff zum Telefon, rief einen der anderen Fortbildungsteilnehmer an, um sich nach weiteren Details zu erkundigen.

»Scheiße!«, fluchte er wenig später. »Das kann ja keiner bezahlen!«

Was also blieb ihm noch? An diesem Punkt seiner Überlegungen kam die BTU Cottbus ins Spiel, erst nur als eine Art Gedankenspiel, dann aber als ernsthafte Möglichkeit.

Die könnten vielleicht wirklich helfen! Anruf in der Zentrale, hier Polizei… und schon landete er bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die Dame nahm sich Zeit, ihn anzuhören, und vermittelte an das Sekretariat des Professors.

»Professor Panzer ist noch bis um 16Uhr in einer Vorlesung, tut mir leid. Aber ich kann ihm gern ausrichten, dass Sie angerufen haben. Er wird sich sicher sofort bei Ihnen melden. Wie war Ihr Name?«, wurde noch einmal nachgefragt.

»Schelter, Kommissar Paul Schelter.«

Ungeduldig wartete der Kommissar auf den Rückruf. Womöglich hatte die freundliche Dame seine Bitte doch nicht ausgerichtet. Wie lang musste man warten, bevor man einen zweiten Versuch starten konnte, ohne unhöflich zu sein?, stolperten die Gedanken hinter seiner Stirn übereinander. 16:30Uhr. Endlich! Das Telefon klingelte!

Dr. Jörg Panzer hörte sich alles an, stellte die eine oder andere Frage. Verwundert registrierte Schelter, dass keinerlei Befremden zu bemerken war, so, als sei es ganz normal für Panzer, nach Leichen zu suchen. Merkwürdig.

»Ein interessanter Fall, wirklich. Kann durchaus sein, dass ich helfen kann. Erst einmal benötige ich Einsicht in die Akten, dann sehen wir weiter.«

Schelter kannte seine Richtlinien. »Nein. Akteneinsicht kann ich Ihnen nicht gewähren. Vorschriften!«

»Gut, dann danke ich für das Gespräch und dafür, dass Sie an mich bei der Lösung Ihrer Probleme gedacht haben.«

Was für ein arroganter Hund!, dachte Schelter wütend, versuchte dennoch die Kurve zu kriegen und unternahm einen erneuten Anlauf das Gespräch erfolgreich fortzuführen. »Welche Informationen benötigen Sie denn aus den Akten? Vielleicht kann ich ja für Sie nachsehen und Ihnen alles durchgeben.«

»Alle Sachinformationen. Namen sind für mich uninteressant, die können Sie von mir aus alle schwärzen.«

Schelter machte wieder den gleichen Fehler. »Ich kann Ihnen doch alles, was Sie wissen wollen, kurz zusammenfassen.«

»Woher wollen Sie denn wissen, was ich alles wissen will?«, fragte der andere unfreundlich.

Der Kommissar seufzte genervt, ließ eine Kopie mit Schwärzung der persönlichen Daten anfertigen, damit er sie morgen früh der BTU Cottbus übergeben konnte. Natürlich nur zur Einsichtnahme und unter Aufsicht der Polizei.

Am nächsten Morgen waren alle vor Ort. Lagebesprechung, Vorstellung des Professors der BTU Cottbus. Überraschtes Raunen in frischer Luft war zu hören.

»Das einzig Verwertbare an Informationen war der fehlende Schlüsselbund und der nicht aufgefundene Kindersitz, stabiler Körper aus Styropor mit textilem Überzug, Baumwolle oder Kunstfaser. Gibt es wirklich sonst nichts, was vermisst wird? Bleiben die Feuerwerker vor Ort?«, erkundigte sich Dr. Panzer und machte einen etwas nervösen Eindruck.

»Nein, mehr fehlte nicht aus dem Haus der Familie und ja, natürlich bleibt der Kampfmittelbeseitigungsdienst hier.«

»Schade, dass wir keine aktuellen und ältere Vergleichsaufnahmen haben. Luftbildanalyse wäre vielversprechend gewesen«, nörgelte Dr. Panzer.

»Nun, hätten wir vor 20 Jahren gewusst, dass uns das heute weiterhelfen würde, wir hätten sicher daran gedacht!«, versicherte der Kommissar sarkastisch.

»Hier haben Sie schon gegraben? Ja?« Panzer kreiste auf der Karte einen Bereich mit dem Stift ein.

»Ja, kommt hin. Aber das ist nur ein kleiner Teil des gesamten Gebiets, in dem wir suchen müssten.«

»Gut, wenn es nicht mehr gibt, muss uns das Vorhandene reichen. Der Schlüsselbund ist aus Metall. Entweder Eisen oder Messing demnach. Theoretisch könnte man Eisen mittels Geomagnetik und Messing mit der Elektromagnetik aufspüren«, erklärte Dr.Panzer, umkreiste mit dem Bleistift vollständig das abzusuchende Areal und runzelte die Stirn. »Aber Eisen geht hier bedauerlicherweise gar nicht. Wenn in diesem Gelände wirklich auch so viel Munition liegt wie dort, wo Sie zu Beginn gegraben haben, dann haben wir keine, aber wirklich überhaupt keine Chance. Wenn Munition im Boden liegt, meldet uns das Gerät laufend Funde. Wir können ja nicht das ganze Areal umgraben.«

»Und Elektromagnetik?«

»Das hängt davon ab, wie viel Eisen am Bund hängt«, erklärte Panzer ungeduldig.

Schelter telefonierte kurz und schickte einen jungen Kriminalkommissar zu der Großmutter, um den zweiten Schlüsselbund zu holen. »Wir dürfen keine Chance auslassen.«

Komm, Schelter, lass das, du verzettelst dich, Panik, mein Lieber? Ist nicht gut, wirklich nicht, versuchte er sich zur Ruhe zu zwingen. »Es ist zudem noch Lehmboden. Die Männer haben schon beim ersten Versuch gestöhnt.«

»Georadar wäre auch eine Variante. Immerhin ist dieser Kindersitz ein großer, kompakter Körper. Den könnten wir schon aufspüren. Und weit von den Leichen entfernt wird er den ja nicht vergraben haben. Aber versprechen Sie sich nicht einen sofortigen Erfolg davon. Etwas mehr als ein paar Minuten wird die Suche schon dauern.«

»Wir haben bisher keinen anderen Anhaltspunkt. Auch die Leichenspürhunde konnten uns nicht helfen.«

»Gut, ich bin mit meinen Leuten gegen 12Uhr wieder hier. Bis dahin bitte ich Sie, das Buschwerk auf den nächsten 10.000 Quadratmeter zu entfernen. Dann sehen wir weiter.«

In Schelter kam das Förstersyndrom wieder hoch. »Der Schmitz wird nicht gerade vor Begeisterung im Karree springen«, murmelte er, während er die Telefonnummer wählte. Es war noch einiges zu erledigen bis zum Mittag. Zu seiner Überraschung zeigte sich Leonhard Schmitz ohne jede Diskussion hilfsbereit.

»Ja, ist in Ordnung. Sie dürfen roden, aber keine Bäume, nur das Buschwerk. Vorsichtshalber schicke ich Ihnen zwei Waldarbeiter, die können nämlich Buschwerk von Bäumen gut unterscheiden.« Ein gut platzierter Seitenhieb.

Schelter akzeptierte und bedankte sich. Optimismus kam in ihm auf. Er hatte den Vorgang wieder im Griff!

Gegen Mittag versammelte sich erneut ein Großaufgebot vor dem Acker.

Diesmal hatten sich auch Schaulustige aus der Umgebung eingefunden, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Schelters Laune sank unter null. »Sensationslüsterne Gaffer, nekrophile, von Neugier zerfressene Typen!«, schnarrte er leise vor sich hin.

Dr. Panzer machte sich unbeeindruckt mit seinen Geomagnetik- und Geoelektrik-Teams an die Arbeit.

Schelter hatte mit dem Kollegen das Areal in zwei Gebiete eingeteilt, die nacheinander abgesucht werden sollten. Schon nach wenigen Metern reagierte das Geomagnetik-Gerät. Fehlalarm. Wenige Meter weiter wieder ein Signal. Beim Nachgraben fand sich eine Granate, der Kampfmittelräumdienst hatte seinen Einsatz. Auch das Elektromagnetismus-Team hatte keinen Treffer.

So zog sich der Tag dahin, ohne Erfolg. Wenn man von den geborgenen Kriegsresten absah, die eingesammelt werden konnten. Bis zum Abend war das Gebiet bis auf ein Areal von 5000Quadratmeter abgesucht.

Der Kommissar konnte seine Enttäuschung nur schwer verbergen.

Professor Panzer zuckte mit den Schultern. »Wie gesagt, hier liegt jede Menge Metall im Boden. Da ist es schwer, einen ganz bestimmten metallischen Gegenstand zu finden. Morgen bringen wir zusätzlich das Georadar mit und suchen nach dem Kindersitz. Das wird schon …«

Schelter tat in jener Nacht kein Auge zu. So nah am Erfolg schien ihm nun doch noch alles zu entgleiten. Kurz nach Tagesanbruch fand er sich schon am Waldrand ein, wartete unruhig auf die Kollegen.

»So! Von hier bis hier!« Der Einsatzleiter zeigte seinen Leuten auf der Karte, wie er sich die Suche vorstellte. »Ihr bewegt euch mit 30 Zentimeter Abstand voneinander über das Gelände und durch den Wald. Langsam. Wer etwas spürt, ruft. Die anderen stoppen dann sofort.«

Gemurmel der Beamten– Schelter deutete es als Zustimmung zu den Anweisungen.

Wenig später folgte er den Männern mit seinem Blick. Trübsinnig goss er sich einen Kaffee ein, nippte vorsichtig daran. Zu wenig Milch, dachte er mürrisch, trank dennoch weiter.

»Hier!«, schallte eine tiefe Stimme durch den Wald. »Hier!« Hektische Betriebsamkeit entfaltete sich um sie herum.

Schelter beschloss, sich ebenfalls anzusehen, was der Kollege entdeckt hatte. Mit Spaten wurden große Mengen Erde bewegt. Und plötzlich lag sie vor ihm.

Kati.

In dem vom Rechtsmediziner angedeuteten Zustand. Nicht weit von ihr entfernt wurde auch Dirks winziger Leichnam gefunden, selbst den Kindersitz gruben die Beamten aus. Nur der Schlüsselbund blieb verschwunden.

Nach zehn Jahren konnte Schelter seine Ermittlungen in diesem Fall abschließen, den Eltern Katis einen Ort für ihre Trauer geben. Der Mörder wurde rechtskräftig verurteilt.

Sonde (hier Stichsonde): Beim gezielten Absuchen von größeren Flurstücken gehen die Beamten in der Regel in einem definierten seitlichen Abstand voneinander auf einer Linie über die Fläche. Dabei rammen sie lange Stäbe oder Stöcke in den Boden. Stößt man auf einen verdächtigen Widerstand, wird an dieser Stelle nach weiteren Hinweisen gesucht, die darauf schließen lassen, dass dort etwas vergraben wurde.

Metallsuchgeräte: sind meist in Elektronik und Sonde unterteilt und dienen dem Auffinden von Metall im Boden. Es gibt Geräte, die man einhändig bedienen kann. Metallsuchgeräte dienen dem Auffinden von Metallen im Boden. Sie sind unterteilt in die Elektronik und den Sondenteil, dessen bekannteste Form ein tellerartiges Gebilde ist. An einer Stange befindet sich eine Art Teller, der über den Boden geschwenkt wird und dabei ein Signal sendet. Wird er fündig, meldet er das akustisch. Private Schatz- und Munitionssucher nutzen diese Geräte gern, weil sie relativ handlich sind.

Adipocire / Fettwachsleichen: Der menschliche Körper besteht zu großen Teilen aus Wasser, aber auch aus Fett. Beim normalen Verwesungsprozess werden die Gewebeanteile von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen zersetzt, je nach Liegeort der Leiche kommen auch Tiere bei der Verwertung in Betracht. Bestimmte Parameter können den ungestörten Ablauf der Zersetzung behindern oder unmöglich machen. Dazu gehören zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoff. Ist die Umgebung sauerstoffarm oder liegt der Körper im Wasser, findet Verwesung kaum oder gar nicht statt. Das Unterhautfettgewebe sowie alle anderen Körperfette verändern sich, es kommt zur Verseifung (Saponisation). Diese pastöse Masse härtet langsam aus, es bildet sich eine ›Fettwachsschicht‹. Beim Bergen kann es vorkommen, dass der Körper fast unversehrt wirkt. An der sauerstoffreichen Luft setzt der Verwesungsprozess dann mitunter schlagartig ein und verläuft rapide.

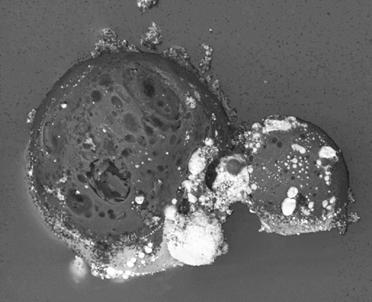

Schmauchspuren: Beim Abfeuern einer Waffe wird die Ladung durch eine Zündkapsel und einen Treibsatz durch den Lauf getrieben. Der Zünder ist der Bereich der Patronenhülse, in der die Explosion stattfindet. Bei der Explosion und der Zündung des Treibsatzes werden die chemischen Bestandteile stark beschleunigt und hoch erhitzt. Sie verlassen als eine Art Staub den Lauf der Waffe, verteilen sich einem Nebel ähnlich um die Waffe und den Schützen herum. Ein Teil der Partikel fliegt in Richtung des Schützen. Sie landen auf der Schusshand, der Bekleidung oder den Haaren. Diese Rückstände bezeichnet man als Schmauchspuren. Um sie zu sichern, werden sogenannte Stubs mit Leittabs beklebt, danach tupft der Untersucher alle relevanten Stellen mit der Klebeseite ab. Die Schmauchrückstände bleiben haften. Um sie im Rasterelektronenmikroskop untersuchen zu können, werden sie mit einer dünnen Goldschicht überzogen, wodurch sie leitfähig werden. Das Rasterelektronenmikroskop sendet einen Elektronenstrahl auf die Probe, unterschiedliche Detektoren fangen Bestandteile der Signale auf. Es entstehen Strukturbilder der Topografie der Probe, man erhält Informationen über die Dichte und chemische Zusammensetzung. Schmauchspuren enthalten charakteristischerweise Barium, Blei und Antimon, die sich so nachweisen lassen.

Vier Schmauchspurproben zur Analyse vorbereitet. Im Vordergrund eingebettet in Harz, im Hintergrund direkt auf dem Stempel, in der Mitte die Kobaltprobe zur Kalibrierung

Blick auf den Monitor des Rasterelektronenmikroskops. Hier werden Bildausschnitte festgelegt, die näher untersucht werden sollen. Unter dem Monitor befindet sich das Bedienungspanel, z. B. zur Auswahl des jeweiligen Detektors

Barium, typischer Vertreter der Schmauchspuren, und Schwefel (Foto: Wolfgang Wiehe, ZAL, BTU Cottbus)