1. Ursachen und Wirkungen der Krisen

Die Krise entsteht, weil kein Maßstab vorhanden ist, an dem sich das wirkliche Bedürfnis nach einer Ware jederzeit messen und übersehen läßt. Es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft keine Macht, welche die gesamte Produktion zu regulieren vermag. Einmal ist die Zahl der Abnehmer für eine Ware eine weit zerstreute, und die Kauffähigkeit der Abnehmer, von welchen die Masse des Verbrauchs abhängt, ist von einer Menge von Ursachen beeinflußt, die der einzelne Produzent zu kontrollieren nicht in der Lage ist. Sodann sind neben jedem einzelnen Produzenten viele andere vorhanden, deren Produktionsfähigkeit der einzelne nicht kennt. Jeder bemüht sich nun mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln – durch billigeren Preis, Reklame, Gewährung langer Kredite, Sendung von Reisenden und selbst durch versteckte und hinterlistige Herabsetzung der Produkte seiner Konkurrenten, ein Mittel, das namentlich in kritischer Zeit floriert –, alle seine Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen. Die gesamte Produktion ist also auf das subjektive Ermessen des einzelnen angewiesen. Jeder Unternehmer muß ein bestimmtes Quantum Ware absetzen, damit er bestehen kann; er will aber ein weit größeres Quantum verkaufen, davon hängt nicht nur sein größeres Einkommen ab, davon hängt auch die Wahrscheinlichkeit ab, über seine Konkurrenten zu triumphieren und für sich das Feld zu behaupten. Eine Weile ist der Absatz gesichert, sogar gesteigert; dieses verleitet zu größerer Ausdehnung der Unternehmen und zu massenweiserer Produktion. Die günstigeren Zeitverhältnisse verleiten aber nicht nur einen, sondern alle Unternehmer zu gleichen Anstrengungen. Die Produktion steigt weit über den Bedarf. Plötzlich stellt sich Überfüllung des Marktes mit Waren heraus. Der Absatz stockt, die Preise fallen, die Produktion wird eingeschränkt. Einschränkung der Produktion in einem Zweige bedingt Verminderung der Arbeiter, Erniedrigung der Arbeitslöhne, Einschränkung der Konsumtion seitens der Betroffenen. Eine Stockung der Produktion und des Absatzes in anderen Zweigen ist die notwendige Folge. Kleinhandwerker aller Art, Händler, Wirte, Bäcker, Fleischer usw., deren Kunden hauptsächlich die Arbeiter sind, verlieren den lohnenden Absatz für ihre Waren und geraten ebenfalls in Not.

Wie eine solche Krise wirkt, zeigte die Statistik der Arbeitslosen, die Ende Januar 1902 die Berliner Gewerkschaften vornahmen. Es wurden in Berlin und Vororten über 70.000 gänzlich Arbeitslose und an 60.000 teilweise Arbeitslose gezählt. Am 13. Februar 1909 haben die Berliner Gewerkschaften eine neue Arbeitslosenzählung veranstaltet, die 106.722 (92.655 Männer und 14.067 Frauen) Arbeitslose ergab . In England wurden im September 1908 750.000 Arbeitslose gezählt. Das sind Arbeiter, die arbeiten wollten; aber in dieser besten aller Welten keine Arbeit fanden. Man kann sich die traurigen sozialen Verhältnisse dieser Menschen vorstellen!

Nun liefert eine Industrie der anderen ihr Rohmaterial, eine hängt von der anderen ab, folglich muß eine unter den Schlägen der anderen leiden und büßen. Der Kreis der Beteiligten und Betroffenen erweitert sich. Eine Menge Verpflichtungen, die in der Hoffnung auf längere Dauer des bestehenden Zustandes eingegangen wurden, können nicht erfüllt werden und steigern die Krise, die von Monat zu Monat gewaltiger wird. Eine Masse aufgespeicherter Waren, Werkzeuge, Maschinen wird nahezu wertlos. Die Waren werden vielfach zu Schleuderpreisen losgeschlagen. Diese Verschleuderung ruiniert oft nicht nur die Besitzer dieser Waren, sondern auch Dutzende andere, die durch diese Verschleuderung nun ihrerseits gezwungen werden, ihre Waren ebenfalls unter dem Kostenpreise herzugeben. Aber auch während der Krise werden die Produktionsmethoden beständig verbessert, in der Absicht, der gesteigerten Konkurrenz zu begegnen; dieses Mittel birgt aber wieder die Ursache zu neuen Krisen in sich. Nachdem jahrelang die Krise dauerte, die Überproduktion und Vernichtung kleinerer Unternehmer allmählich beseitigt ist, fängt die Gesellschaft an, sich wieder langsam zu erholen. Der Bedarf steigt, damit aber auch sofort die Produktion. Anfangs langsam und vorsichtig, doch mit der Dauer des günstigeren Zustandes beginnt das alte Treiben bald von neuem. Man will wieder einholen, was man verlor, und hofft sich zu bergen, bevor eine neue Krise hereinbricht. Aber da alle Unternehmer denselben Gedanken hegen, jeder die Produktionsmittel verbessert, um dem anderen "über"zukommen, so wird die Katastrophe aufs neue in beschleunigterer Weise hervorgerufen, mit noch verhängnisvollerer Wirkung. Zahllose Existenzen werden wie Fangbälle in die Höhe geworfen und sinken, und aus dieser beständigen Wechselwirkung entsteht jener schauderhafte Zustand, den wir in jeder Krise erleben. Die Krisen häufen sich in dem Maße, wie die Massenproduktion und der Konkurrenzkampf nicht bloß zwischen den einzelnen, sondern zwischen ganzen Nationen sich steigert. Der Kampf um die Kundschaft im kleinen und die Absatzgebiete im großen wird immer heftiger und endet schließlich mit enormen Verlusten. Waren und Vorräte sind dabei in ungeheuren Mengen aufgestapelt, aber die Masse der Menschen, die konsumieren möchte, aber nicht kaufen kann, leidet Hunger und Not.

Die Jahre 1901 und 1907/08 haben die Richtigkeit der gegebenen Darstellung wieder einmal erwiesen. Nach Jahren geschäftlicher Depression, während der aber die großkapitalistische Entwicklung unausgesetzt Fortschritte machte, begann die aufsteigende Bewegung, nicht wenig stimuliert durch die Umwandlungen und Neuanschaffungen, die Militär- und Marinewesen erforderten. Während dieser Periode begannen eine Unzahl neuer gewerblicher Unternehmungen der verschiedensten Art aus dem Boden zu wachsen, eine große Anzahl anderer wurde vergrößert und erweitert, um sie auf diejenige Höhe zu bringen, die der Stand der Technik erlaubte, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. In demselben Maße wuchs aber auch die Zahl der Unternehmungen, die aus den Händen einzelner Kapitalisten in den Besitz von kapitalistischen Genossenschaften (Aktiengesellschaften) übergingen, eine Umwandlung, mit der stets eine mehr oder weniger bedeutende Vergrößerung des Betriebs verbunden ist. Es sind viele Tausende von Millionen Mark, welche die neugegründeten Aktiengesellschaften repräsentieren. Andererseits sind die Kapitalisten aller Länder bestrebt, nationale und internationale Vereinbarungen zu gründen. Kartelle, Ringe, Trusts schießen wie Pilze aus dem Boden, durch welche die Preise festgesetzt und die Produktion auf Grund genauer statistischer Aufnahmen reguliert werden soll, um die Überproduktion und den Preisdruck zu vermeiden. Es ist eine großartige Monopolisierung ganzer Industriezweige eingetreten, zum Vorteil der Unternehmer und auf Kosten der Arbeiter und der Konsumenten, wie sie ähnlich nie dagewesen ist. Viele glaubten, das Kapital sei dadurch in den Besitz des Mittels gelangt, das ihm die Beherrschung des Marktes nach allen Seiten ermögliche, zum Schaden des Publikums und zum Nutzen für sich. Aber der äußere Schein täuscht. Die Gesetze der kapitalistischen Produktion erweisen sich stets stärker als die pfiffigsten Vertreter des Systems, die seine Regulierung in Händen zu haben glaubten. Die Krise kam trotzdem, und es zeigte sich einmal wieder, daß die klügsten Berechnungen sich als Täuschung erweisen und die bürgerliche Gesellschaft ihrem Schicksal nicht entgeht.

Aber der Kapitalismus arbeitet in der gleichen Richtung weiter, denn er kann nicht aus seiner Haut. Durch die Art, wie er tätig sein muß, wirft er alle Gesetze der bürgerlichen Ökonomie über den Haufen. Die freie Konkurrenz – das A und O der bürgerlichen Gesellschaft – soll die Tüchtigsten an die Spitze der Unternehmungen bringen. Die Erfahrung zeigt aber, daß sie in der Regel nur die Gewissenlosesten und Geriebensten an die Spitze bringt. Auch hebt die Aktiengesellschaft alle Individualität auf. Das Kartell, der Trust, der Ring geht noch weiter, nicht nur der einzelne Unternehmer verschwindet als selbständige Person, auch die Aktiengesellschaft wird dienendes Glied in einer Kette, die ein Kapitalistenausschuß in der Hand hat, dessen Aufgabe es ist, das Publikum zu pressen und zu plündern. Eine Handvoll Monopolisten wirft sich zum Herrn der Gesellschaft auf, diese diktieren ihr die Preise für die Waren und den Arbeitern die Lohn- und Lebensbedingungen.

Diese Entwicklung zeigt, wie überflüssig der Privatunternehmer geworden ist und daß die auf nationaler und internationaler Stufe geleitete Produktion das Ziel ist, auf das die Gesellschaft steuert. Nur mit dem Unterschied, daß schließlich die organisierte Produktion und Distribution nicht wie heute der Kapitalistenklasse, sondern der Gesamtheit zustatten kommen soll.

Die geschilderte wirtschaftliche Revolution, welche die bürgerliche Gesellschaft mit rapider Eile dem Höhepunkt ihrer Entwicklung zutreibt, wird durch immer neue gewichtige Vorgänge verschärft. Wird Europa mit jedem Jahre mehr in seinen Absatzmärkten und schließlich in seinem eigensten Gebiet durch die rasch wachsende nordamerikanische Konkurrenz bedroht, so erheben sich auch Feinde im Osten, welche die wirtschaftliche Lage der Welt mit der Zeit noch kritischer gestalten.

Die Konkurrenz jagt den Kapitalisten, wie das Kommunistische Manifest es ausdrückt, über die ganze Erdkugel. Er späht nach immer neuen Absatzgebieten, das heißt nach Ländern mit Völkern, bei denen er seine Waren absetzen und neue Bedürfnisse hervorrufen kann. Der Eifer, mit dem in den letzten Jahrzehnten die verschiedenen Staaten nach Kolonien trachteten, insbesondere auch Deutschland, dem es zwar gelang, große Landgebiete zu okkupieren, aber bewohnt von Völkerschaften auf primitivster Kulturstufe, die kein nennenswertes Bedürfnis nach europäischen Waren haben, zeigt die eine Seite dieses Strebens. Die andere geht darauf hinaus, moderne kapitalistische Kultur zu Völkern zu tragen, die bereits auf einer höheren Kulturstufe stehen, aber sich bisher dem Eingang moderner Entwicklung bei sich mehr oder weniger schroff entgegenstellten. So Inder, Japaner und vor allem die Chinesen. Es handelt sich hier um Länder, die mehr als ein Drittel der Bevölkerung der Erde umfassen, aber auch um solche – wie das die Japaner bereits im Kriege gegen Rußland zeigten –, die, sobald erst einmal bei ihnen die Anregung und das Beispiel gegeben ist, selbst imstande sind, bei sich die kapitalistische Wirtschaftsweise zu entwickeln, und zwar unter Bedingungen, die für die vorgeschrittenen Völker von verhängnisvollen Folgen begleitet sein werden. Die Leistungsfähigkeit der genannten Völker steht außer Zweifel, ebenso aber auch ihre Bedürfnislosigkeit – die vor allem das Klima begünstigt – und das Geschick, mit dem sie, wenn dazu gezwungen, neuen Verhältnissen sich anzupassen wissen. Hier entsteht der alten Welt, die Vereinigten Staaten eingeschlossen, ein wirtschaftlicher Konkurrent, der den Nachweis für die Unhaltbarkeit kapitalistischer Wirtschaftsweise auf dem ganzen Erdenrund beibringen wird.

Einstweilen suchen die verschiedenen konkurrierenden Nationen – in erster Linie die Vereinigten Staaten, England und Deutschland – sich den Rang abzulaufen, und alle Mittel werden angewandt, sich ein möglichst großes Stück der Weltherrschaft zu sichern. Der Kampf um die Herrschaft auf dem Weltmarkt fährt zur Weltpolitik, zur Einmischung in alle wichtigen internationalen Vorgänge, und um mit Erfolg hier eingreifen zu können, erlangen insbesondere die maritimen Rüstungen einen vordem nicht gekannten Umfang, wodurch aber auch aufs neue die Gefahr großer politischer Katastrophen hervorgerufen wird.

So wächst mit dem Umfang des wirtschaftlichen Konkurrenzgebiets auch das politische. Die Widersprüche wachsen auf internationaler Stufenleiter und rufen in allen kapitalistisch entwickelten Staaten die gleichen Erscheinungen und die gleichen Kämpfe hervor. Und nicht allein ist es die Form, in der erzeugt wird, sondern auch die Art, wie das Erzeugte verteilt wird, was diese heillosen Zustände herbeiführt.

2. Der Zwischenhandel und die Verteuerung der Lebensmittel

In der menschlichen Gesellschaft sind alle Individuen mit tausend Fäden aneinander gekettet, um so vielfältiger, je höher der Kulturgrad eines Volkes ist. Treten Störungen ein, so machen diese sich allen Gliedern fühlbar. Störungen in der Produktion wirken auf die Distribution (Verteilung) und die Konsumtion ein und umgekehrt.

Das charakteristische Merkmal der kapitalistischen Produktion ist die Konzentrierung der Produktionsmittel in immer größeren Produktionsstätten. In der Distribution macht sich ein entgegengesetzter Zug bemerkbar. Wer durch die vernichtende Konkurrenz als Produzent aus der Reihe der selbständigen Existenzen gestrichen wird, sucht in neun Fällen von zehn sich als Händler zwischen Produzent und Konsument zu drängen, um seine Existenz zu fristen .

Daher die auffällige Zunahme der Zwischenpersonen, der Händler, Krämer, Höker, Geschäftsvermittler, Makler, Agenten, Wirte usw., wie oben statistisch festgestellt wurde. Die meisten dieser Personen, unter welchen die Frauen als selbständige Geschäftsinhaber besonders stark vertreten sind, führen meist ein sorgenvolles Leben und eine kümmerliche Existenz. Viele sind, um sich zu halten, gezwungen, auf die niedrigsten Leidenschaften ihrer Mitmenschen zu spekulieren und ihnen Vorschub zu leisten. Daher die Überhandnahme der Reklame, namentlich in allem, was auf die Befriedigung der Genußsucht gerichtet ist.

Nun läßt sich nicht bestreiten, und von einem höheren Gesichtspunkt betrachtet ist es sehr erfreulich, daß in der modernen Gesellschaft der Drang nach Lebensgenuß sich bemerkbar macht. Die Menschen fangen an zu begreifen, daß, um Mensch zu sein, man menschenwürdig leben müsse, und sie suchen dieses Bedürfnis in Formen zu befriedigen, die ihrem Begriff von Lebensgenuß entsprechen. In ihrer Reichtumsgestaltung ist aber die Gesellschaft viel aristokratischer geworden als in jeder früheren Periode. Zwischen den Reichsten und den Ärmsten ist heute der Abstand größer als je, dagegen ist die Gesellschaft in ihren Ideen und Gesetzen demokratischer geworden . Die Masse verlangt nach größerer Gleichheit, und sie sucht selbst im Verkehrten die Gleichheit, da sie in ihrer Unwissenheit die Wege für die Verwirklichung einer solchen noch nicht kennt, darin, daß sie es den Höherstehenden gleichzutun versucht und jeden erreichbaren Genuß sich verschafft. Alle möglichen Anreizungsmittel müssen dazu dienen, diesen Trieb auszubeuten, und die Folgen sind vielfach bedenkliche. Ein an sich berechtigtes Streben fährt in einer Menge Fälle auf Abwege, selbst zum Verbrechen, und die Gesellschaft schreitet in ihrer Weise dagegen ein, ohne das geringste damit zu ändern.

Die zunehmende Menge der Mittelspersonen hat viele Übelstände im Gefolge. Obgleich die Betreffenden meist sich schwer abmühen und in Sorgen arbeiten, sind sie in ihrer Mehrzahl eine Klasse von Parasiten, die unproduktiv tätig ist und ebenso von dem Arbeitsprodukt anderer lebt wie die Unternehmerklasse. Verteuerung der Lebensbedürfnisse ist die unumgängliche Folge des Zwischenhandels. Diese werden in einer Weise verteuert, daß sie oft den doppelten und mehrfachen Preis dessen kosten, was der Erzeuger dafür erhält . Ist aber eine wesentliche Verteuerung der Waren nicht rätlich und nicht möglich, weil dann eine Einschränkung des Verbrauchs eintritt, so werden sie künstlich verschlechtert, man greift zur Verfälschung der Lebensmittel und zu falschem Maß und Gewicht, um den sonst nicht erlangbaren Gewinn zu erhalten. Der Chemiker Chevalier berichtet, daß er unter den verschiedenen Arten von Fälschungen bei Lebensmitteln für Kaffee 32, Wein 30, Schokolade 28, Mehl 24, Branntwein 23, Brot 20, Milch 19, Butter 10, Olivenöl 9, Zucker 6 usw. kenne. Ein Hauptbetrug wird mit dem Verkauf fertig abgewogener Waren in den Kramläden vorgenommen; man liefert oft für ein Kilo nur 900 oder 950 Gramm und sucht so doppelt einzubringen, was man am Preise nachläßt. Am schlimmsten sind Arbeiter und kleine Leute daran, die ihre Waren auf Kredit entnehmen und darum schweigen müssen, auch wo sie den Betrug vor Augen sehen. Großer Mißbrauch mit falschem Gewicht kommt auch im Backwarenverkauf vor. Schwindel und Betrug sind eben unausbleiblich mit unseren sozialen Zuständen verknüpft, und gewisse Staatseinrichtungen, zum Beispiel hohe indirekte Steuern und Zölle, fördern Schwindel und Betrug. Die Gesetze gegen Lebensmittelverfälschungen richten dagegen wenig aus. Der Kampf um die Existenz nötigt die Betrüger, immer raffiniertere Mittel anzuwenden, und eine gründliche und strenge Kontrolle ist sehr selten vorhanden. Auch wird unter dem Vorwand, daß, um Fälschungen zu entdecken, ein umfassender und teurer Verwaltungsapparat notwendig sei – was richtig ist –, worunter auch "das legitime Geschäft leide", jede ernste Kontrolle lahmgelegt. Greifen aber Kontrollmaßregeln wirksam ein, so bewirken sie eine erhebliche Preissteigerung, weil der niedrigere Preis nur durch Fälschung der Ware möglich war.

Um diesen Übelständen im Handel abzuhelfen, unter denen immer und überall die Masse am härtesten leidet, ist man zur Errichtung von Konsumvereinen geschritten. Insbesondere hat in Deutschland das Konsumvereinswesen für Militärpersonen und Beamte eine Bedeutung erlangt, daß zahlreiche Handelsgeschäfte dadurch zugrunde gerichtet wurden. Aber auch die Arbeiterkonsumvereine haben im letzten Jahrzehnt eine großartige Entwicklung erfahren und sind zum Teil auch zur Selbsterzeugung gewisser Verbrauchsgegenstände übergegangen. Die Konsumvereine in Hamburg, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Breslau, Wien usw. sind mustergültige Einrichtungen geworden, und der Jahresumsatz der deutschen Konsumvereine beläuft sich auf Hunderte von Millionen Mark. Seit einigen Jahren besteht auch in Hamburg für die deutschen Arbeiterkonsumvereine eine Einkaufszentrale, die die Waren im größten Maßstab ankauft und damit ihre billigste Lieferung an die Einzelvereine ermöglicht. Diese Vereine beweisen also die Überflüssigkeit des zersplitterten Zwischenhandels. Das ist der größte Vorteil, den sie haben, neben dem, daß sie reelle Waren liefern. Die materiellen Vorteile für ihre Mitglieder sind nicht sehr bedeutend, auch genügen die Erleichterungen, die sie bieten, nicht, um denselben eine wesentliche Verbesserung ihrer Lebenslage zu verschaffen. Die Gründung von Konsumvereinen ist aber ein Symptom, daß man in den weitesten Kreisen die Überflüssigkeit des Zwischenhandels erkannt hat. Die Gesellschaft wird schließlich zu einer Organisation gelangen, durch die der Handel überflüssig wird, indem die Produkte ohne andere Zwischenpersonen als diejenigen, die der Transport von einem Orte zum anderen und die Verteilung erfordert und im Dienste der Gesellschaft stehen, in den Besitz der Konsumenten gelangen. Nach dem gemeinsamen Bezug der Lebensmittel liegt allerdings weiter die Forderung nahe, auch eine gemeinsame, im großartigsten Maßstab auszuführende Fertigstellung für den Tisch zu erlangen, was abermals eine gewaltige Ersparnis an Kräften, Raum, Material und Aufwendungen aller Art herbeiführen würde.

Neunzehntes Kapitel - Die Revolution in der Landwirtschaft

1. Überseeische Konkurrenz und Landflucht

Die wirtschaftliche Revolution in unserer Industrie und unseren Verkehrsverhältnissen hat auch in hohem Grade die landwirtschaftlichen Verhältnisse ergriffen. Die Handels- und Industriekrisen machen sich auch auf dem Lande fühlbar. Hunderttausende ländlicher Familienangehörige sind zeitweise oder ganz in gewerblichen Etablissements der verschiedensten Art beschäftigt, und diese Art der Beschäftigung erweitert sich immer mehr, einmal weil die große Zahl der kleinen Landwirte nicht genügend Beschäftigung für sich oder ihre Angehörigen im eigenen Betrieb hat, dann weil die großen Landwirte es nützlich finden, wichtige Teile ihres Bodenertrags gleich auf ihren Gütern in fertiges industrielles Produkt verwandeln zu lassen. Sie profitieren dadurch die hohen Transportkosten des Rohproduktes, zum Beispiel der Kartoffeln und des Getreides zum Spiritus, der Rüben zum Zucker, der Halmfrüchte zum Mehl oder zum Bierbrauen usw.; sie haben ferner die Möglichkeit, einen gewissen Wechsel zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Produktion eintreten zu lassen und können die vorhandenen Arbeitskräfte besser ausnutzen, dann aber sind dieselben auch billiger und williger, als in der Stadt oder in den Industriebezirken. Ebenso stellen sich die Baulichkeiten und Mieten wesentlich billiger, und Steuern und Abgaben sind niedriger, denn die Gutsherren auf dem Lande sind sozusagen zugleich Gesetzgeber und Gesetzesvollzieher, sie stellen aus ihrer Mitte zahlreiche Abgeordnete und haben die Verwaltung und Polizeigewalt in ihrer Hand. Das sind die Gründe, weshalb die Zahl der Dampfessen auf dem Lande mit jedem Jahre wächst. Ackerbau und Industrie treten in immer innigere Wechselwirkung, ein Vorteil, der hauptsächlich der großen Landwirtschaft zugute kommt.

Die kapitalistische Entwicklung, die auch in Deutschland der Großgrundbesitz erlangte, hat zum Teil ähnliche Verhältnisse wie in England und den Vereinigten Staaten hervorgerufen. Auf dem Lande herrschen nicht mehr jene idyllischen Verhältnisse, die noch vor wenig Jahrzehnten bestanden. Die moderne Kultur hat allmählich auch das Land bis in die letzten Winkel beleckt. Namentlich hat der Militarismus wider seinen Willen einen revolutionären Einfluß ausgeübt. Die große Vermehrung der stehenden Armee lastet, soweit es die Blutsteuer betrifft, besonders stark auf dem platten Lande. Ein großer Teil der Mannschaften für das stehende Heer wird der Landbevölkerung entnommen. Kehrt aber der Bauernsohn, der Taglöhner oder Knecht nach zwei oder drei Jahren auf das Land zurück aus der für ihn nicht gerade mit höherer Moral geschwängerten Stadt- und Kasernenluft, so hat er eine Menge neuer Anschauungen und Kulturbedürfnisse kennengelernt, die er auch künftig befriedigen will. Um dies zu können, fordert er in erster Linie höhere Löhne; die alte Genügsamkeit ging in der Stadt in die Brüche. Oder er zieht es in vielen Fällen vor, überhaupt dem Lande fernzubleiben, was alle auch von den Militärbehörden unterstützten Versuche, ihn wieder dorthin zurückzubringen, nicht zu ändern vermögen. Die immer ausgedehnteren und verbesserten Verkehrsmittel tragen ebenfalls zur Hebung der Bedürfnisse auf dem Lande bei. Durch den Verkehr mit der Stadt lernt der Mann vom Lande die Welt von einer ganz neuen und verlockenderen Seite kennen, er wird von Ideen erfaßt und erlangt Kenntnis von Kulturbedürfnissen, die bisher ihm gänzlich unbekannt waren. Das macht ihn mit seiner Lage unzufrieden. Die immer höheren Ansprüche, die Staat, Provinz, Gemeinde usw. stellen, treffen sowohl den Bauer wie den Landarbeiter und machen sie noch rebellischer.

Dazu kommen noch andere hochwichtige Momente.

Die europäische Landwirtschaft und speziell auch die deutsche ist seit Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in eine neue Phase ihrer Entwicklung getreten. Während bis dahin die Völker auf die Agrarprodukte der eigenen Landwirtschaft oder, wie zum Beispiel England, auf die der Nachbarländer – Frankreich und Deutschland – angewiesen waren, änderte sich von da ab die Situation. Es begann infolge der großartig verbesserten und entwickelten Verkehrsmittel – Seeschiffahrt, Eisenbahnbau in Nordamerika – die Lebensmitteleinfuhr von dort nach Europa und warf hier die Preise des Getreides, so daß der Anbau der Hauptgetreidearten in Mittel- und Westeuropa anfing, weniger rentabel zu werden, es sei denn, die ganzen Produktionsverhältnisse wurden geändert. Dazu kam, daß sich das Gebiet der internationalen Getreideproduktion bedeutend vergrößerte. Neben Rußland und Rumänien, die ihre Getreideausfuhr nach Möglichkeit zu steigern suchten, erschien namentlich argentinisches, australisches, indisches und zeitweilig auch kanadisches Getreide auf dem Markte. Im Laufe der weiteren Entwicklung kam ein neues, ungünstiges Moment hinzu. Es begann die Landflucht der Kleinbauern und ländlichen Arbeiter, die angereizt aus den oben erwähnten Ursachen, entweder nach jenseits des Ozeans auswanderten oder in Scharen vom Lande nach den Städten und Industriebezirken abwanderten, so daß die Arbeitskräfte auf dem Lande mangelten. Die überlebten patriarchalischen Zustände, namentlich im Osten Deutschlands, und die schlechte Behandlung und im höchsten Grade unfreie Stellung des ländlichen Arbeiters und des Gesindes steigerten noch diese Landflucht.

In welchem Maße die Wanderungsverluste zum Beispiel von 1840 bis zur Volkszählung 1905 eingetreten sind, dafür spricht, daß die preußischen Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Hannover 4.049.200 Personen verloren, und in demselben Zeitraum Bayern, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothringen einen Verlust von 2.026.500 Personen hatten, wogegen zum Beispiel Berlin für denselben Zeitraum einen Wanderungszuschuß von rund 1.000.000 Personen erhielt, Hamburg 402.000, Königreich Sachsen 326.200, Rheinland 343.000, Westfalen 246.000 .

2. Bauern und Großgrundbesitzer

Mit allen diesen Veränderungen im Zusammenhang stand, daß die Landwirtschaft begann, an Kapitalmangel zu leiden, daß die früher vorhandene Entwicklung, die darauf hinausging, daß der Großgrundbesitz den Mittel- und Kleinbesitz aufkaufte und sich einverleibte, vielfach einer entgegengesetzten Tendenz Platz machte. Indes hatte dieser Druck auch zur Folge, daß der schwerfällige Charakter der landwirtschaftlichen Betriebsunternehmer allmählich sich änderte, weil man einsah, daß es in den bisherigen Geleisen nicht weitergehe, daß es gelte, sich zu rühren und neue Wirtschaftsweisen zu beginnen. Reich und Einzelstaaten waren bestrebt, durch eine entsprechende Zoll- und Verkehrspolitik und durch große direkte Aufwendungen für alle möglichen Zwecke auf Kosten der Gesamtheit der "Notlage der Landwirtschaft" aufzuhelfen. Insbesondere ist es der mittlere und große Besitz, der, vorausgesetzt, daß er in halbwegs technisch auf der Höhe stehender Weise bewirtschaftet wird, wieder sehr seine Rechnung findet, dafür sprechen die in den letzten Jahren ungemein gestiegenen Güterpreise.

Soll die Landwirtschaft prosperieren, so ist notwendig, daß sie in einer vom Kapitalismus beherrschten Gesellschaft auch kapitalistisch betrieben wird. Namentlich gilt es auch hier, wie in der Industrie, die menschliche Arbeitskraft durch die Maschine und die höhere Technik zu ersetzen beziehungsweise zu unterstützen. Daß dieses in steigendem Maße geschieht, dafür spricht, daß in Deutschland in dem Zeitraum von 1882 bis 1895 in der Landwirtschaft die Zahl der Dampfpflüge von 836 auf 1.696 und die Zahl der Kraftdreschmaschinen von 75.690 auf 259.364 gestiegen ist. Das ist im Vergleich zu dem, was durch landwirtschaftliche Maschinen geleistet werden könnte, noch außerordentlich wenig und spricht auf der einen Seite für die große Rückständigkeit des landwirtschaftlichen Gewerbes, auf der anderen Seite aber auch dafür, daß sowohl Mangel an Mitteln wie Unzulänglichkeit der von dem einzelnen bewirtschafteten Bodenfläche die Anwendung von Maschinen bisher unmöglich machte. Die Maschine fordert, soll sie rationell ausgenutzt werden können, die Anwendung auf einer größeren Fläche, die von ein und derselben Kultur in Anspruch genommen wird. Dem steht vielfach die große Zahl der klein- und mittelbäuerlichen Betriebe mit ihrem zersplitterten Bodenbesitz und ihrer verschiedenartigen Kultur entgegen.

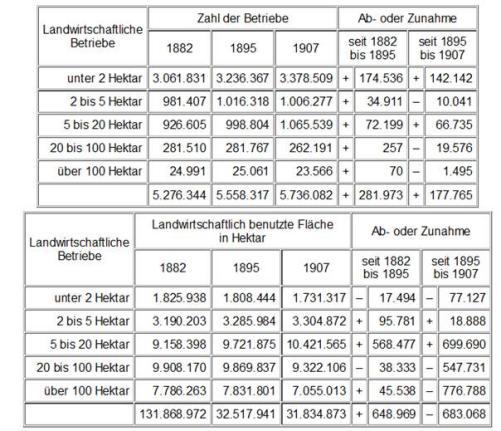

In welcher Weise die landwirtschaftlich benutzte Fläche im Deutschen Reiche verteilt ist, zeigen die nachstehenden Tabellen :

Unter den im Jahre 1907 vorhandenen 5.736.082 Betrieben waren nicht weniger als 4.384.786 Betriebe unter 5 Hektar = 76,8 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe, die, soweit sie nicht gärtnerisch bewirtschaftet werden oder einen vorzüglichen Boden besitzen, dem Bebauer nur eine ärmliche Existenz gewähren. Ein großer Teil derselben kommt hierfür nicht einmal in Betracht, denn es sind darunter 2.731.055 Betriebe, die 1 Hektar und weniger Umfang haben.

Aber auch unter den Betrieben mit über 5 Hektar befinden sich viele, die wegen ungünstiger Bodenbeschaffenheit oder ungünstiger klimatischer Verhältnisse oder schlechter geographischer Lage, wegen Mangel an Verkehrsmitteln usw., ihrem Bebauer bei harter und langer Arbeit nur eine ärmliche Existenz ermöglichen. Man darf ohne Übertreibung sagen, daß vollen neun Zehnteln der Bodenbebauer die Mittel und die Kenntnisse fehlen, ihren Boden so auszunutzen, wie er ausgenutzt werden könnte. Auch erhält der kleine und mittlere Bauer nicht den Preis für seine Produkte, den er haben könnte, er hat mit dem Zwischenhändler zu tun, der ihn in der Hand hat. Der Händler, der zu bestimmten Tagen oder Jahreszeiten das Land durchstreift und in der Regel wieder an Unterhändler verkauft, will seinen Nutzen haben; das Ansammeln der vielen kleinen Quantitäten macht jenem aber weit mehr Mühe, als die große Ladung bei einem großen Besitzer; der kleine und mittlere Bauer bekommt daher für seine Ware weniger als der große Landwirt, und ist auch noch die Qualität der Ware mangelhaft, was bei der primitiven Wirtschaftsweise, die er betreibt, oft vorkommt, so muß er mit jedem Preise fürlieb nehmen. Dazu kommt, daß der Bauer oder Pächter oft nicht die Zeit abwarten kann, in der das von ihm zum Verkauf gebrachte Produkt den höchsten Preis erreicht. Er hat Zahlungen zu leisten für Pacht, Zinsen, Steuern, er muß aufgenommene Darlehen zurückzahlen, oder Schulden bei Krämer und Handwerker berichtigen, die an bestimmte Termine gebunden sind, er muß also verkaufen, mag der Zeitpunkt noch so ungünstig sein. Er hat, um sein Land verbessern oder um Miterben oder Kinder abzufinden, eine Hypothek aufgenommen; aber unter den Darleihern hat er keine große Wahl, und so werden die Bedingungen nicht günstig. Hohe Zinsen und bestimmte Rückzahlungsfristen spielen ihm hart mit; eine ungünstige Ernte oder eine falsche Spekulation in der Art der Bodenfrucht, für die er auf ansehnlichen Preis rechnete, bringen ihn an den Rand des Unterganges. Häufig ist der Abnehmer der Bodenerträge und der Darleiher des Kapitals ein und dieselbe Person, er ist dann seinem Gläubiger überantwortet. Die Bauern ganzer Ortschaften und Distrikte befinden sich auf diese Weise in den Händen weniger Gläubiger. Zum Beispiel die Hopfen-, Wein-, Tabak- und Gemüsebauern in Süddeutschland und am Rhein, die Kleinbauern in Mitteldeutschland. Der Hypothekenbesitzer saugt sie aus bis aufs Blut, er läßt sie als Eigentümer auf ihrer Parzelle sitzen, die tatsächlich nicht mehr ihnen gehört. Der kapitalistische Blutsauger findet es aber oft weit nutzbringender, in dieser Weise zu wirtschaften, als den Boden an sich zu nehmen und selbst zu bewirtschaften oder zu verkaufen. So werden Tausende von Bauern in den Katastern als Eigentümer aufgeführt, die tatsächlich keine Eigentümer mehr sind. Freilich fällt auch mancher Großgrundbesitzer, der nicht zu wirtschaften verstand oder Unglück hatte oder unter ungünstigen Bedingungen das Gut übernahm, einem halsabschneiderischen Kapitalisten zum Opfer. Der Kapitalist wird Herr des Grund und Bodens und, um doppelten Profit herauszuschlagen, treibt er Güterschlächterei; er parzelliert das Gut, weil er dadurch einen ungleich höheren Preis herausschlägt, als verkaufte er es im ganzen. Außerdem hat er bei einer größeren Anzahl kleiner Besitzer die beste Aussicht, sein Wuchergeschäft mit schönstem Erfolg weiter betreiben zu können. Bekanntlich geben auch die Häuser in der Stadt mit vielen kleinen Wohnungen die höchsten Mieterträge. Eine Anzahl kleiner Reflektanten greift zu und kauft einen Teil des parzellierten Gutes, der kapitalistische Wohltäter ist auch bereit, ihnen bei geringer Anzahlung größere Stücke zu überlassen, den Rest der Kaufsumme läßt er als Hypothek gegen guten Zins auf Abzahlung stehen. Hier liegt aber der Hase im Pfeffer. Hat der kleine Bodenbesitzer Glück und gelingt es ihm, unter Aufbietung der äußersten Kräfte aus seinem Grund und Boden einen leidlichen Ertrag herauszuwirtschaften oder ausnahmsweise billigeres Geld aufzutreiben, so kann er sich retten, andernfalls ergeht's ihm wie schon geschildert.

Fallen dem kleinen Bauer oder Pächter einige Stücke Vieh, so ist das ein großes Unglück für ihn, hat er eine Tochter, die heiratet, so vermehrt ihre Aussteuer seine Schulden und eine billige Arbeitskraft geht ihm verloren; heiratet ein Sohn, so verlangt dieser seine Parzelle Land oder eine Abfindung in Geld. Notwendige Bodenverbesserungen muß er sehr oft unterlassen; liefert ihm sein Viehstand nicht genügend Dünger – und das ist nicht selten der Fall –, dann geht der Bodenertrag zurück, weil er keinen Dünger kaufen kann. Oft fehlen ihm auch die Mittel, um sich besseren, ertragsfähigeren Samen anzuschaffen; die vorteilhafte Ausnutzung der Maschinen ist ihm versagt; ein den chemischen Bestandteilen seines Bodens entsprechender Fruchtwechsel ist häufig für ihn unausführbar. Auch kann er nicht die Vorteile ausnutzen, die Wissenschaft und Erfahrung für höhere Ausnutzung der Haustiere bieten. Mangel an geeignetem Futter, Mangel an passender Stallung, Mangel an sonstigen passenden Einrichtungen verhindern es. So gibt es viele Ursachen, die dem kleinen und mittleren Bauer die Existenz erschweren .

Anders steht es mit der großen Landwirtschaft, die sich auf eine verhältnismäßig kleine Zahl von Betrieben, aber eine erhebliche Bodenfläche erstreckt. Wir ersehen aus der angeführten Statistik, daß die 23.566 Betriebe mit 7.055.013 Hektar landwirtschaftlich benutzter Fläche noch 2.019.824 Hektar mehr besitzen als die 4.384.786 Betriebe mit weniger als 5 Hektar Fläche.

Betriebsstatistik und Besitzstatistik decken sich aber nicht miteinander, so gab es 1895 nicht weniger als 912.959 reine Pachtbetriebe aller Größenklassen, 1.694.251 Betriebe, die teils eigenes Land, teils Pachtland besitzen, und 983.917 Betriebe, die in anderen Formen, zum Beispiel als Deputatland, Dienstland, Anteil am Gemeindeland usw., bewirtschaftet wurden.

Umgekehrt nennen einzelne eine Reihe landwirtschaftlicher Betriebe ihr eigen. Der größte deutsche Grundbesitzer ist der König von Preußen, der 83 Güter mit 98.746 Hektar besitzt, nach ihm kommen

Fürst von Pleß mit 75 Gütern und 70.170 Hektar

Fürst Hohenzollern-Sigm. mit 24 Gütern und 59.968 Hektar

Herzog von Ujest mit 52 Gütern und 39.742 Hektar

Fürst Hohenlohe-Öhringen mit – Gütern und 39.365 Hektar

Fürst zu Ratibor mit 51 Gütern und 33.096 Hektar

Der im Jahre 1895 in Preußen fideikommissarisch gebundene Besitz umfaßte in 1.045 Fideikommissen ein Areal von 2.121.636 Hektar oder 6,09 Prozent der Gesamtfläche des Landes. Die 1.045 Fideikommisse befanden sich in den Händen von 939 Besitzern und war dieser ihr fideikommissarischer Besitz noch um 206.600 Hektar größer als das Königreich Württemberg, das rund 1.915.000 Hektar groß ist. 1903 besaßen 1.034 Besitzer 1.152 Fideikommisse, so daß einzelne mehrere Fideikommisse besaßen. Die fideikommissarisch gebundene Fläche betrug 1903 2.197.115, 1904 2.232.592 Hektar, davon sind gegen 90 Prozent in Komplexen von über 1.000 Hektar vereinigt. Etwa 10 Prozent der Fideikommißbesitzer vereinigten mehr als 5.000 Hektar in ihren Händen und 53,3 Prozent der gebundenen Fläche . Der mittlere und der große Besitz ist naturgemäß an der Erhaltung des bestehenden Zustandes interessiert. Anders der Kleinbesitz, der aus einer rationellen Umgestaltung der Verhältnisse große Vorteile ziehen würde. Es liegt in der Natur der Sache, daß der große Besitz bestrebt ist, sich immer mehr zu vergrößern und alles ihm zugängige Bauernland an sich zu reißen, so in Oberschlesien, der Lausitz, dem Großherzogtum Hessen usw., Gegenden, aus denen wiederholt Ankäufe von Bauernbesitz in großem Maßstab gemeldet wurden.

In Österreich herrscht der große Grundbesitz weit mehr vor als in Deutschland beziehungsweise Preußen. Hier ist es neben dem Adel und der Bourgeoisie die katholische Kirche, die sich einen Hauptteil der Beute am Grund und Boden sicherte. Auch ist das Bauernlegen in Österreich in vollem Schwunge. In Steiermark, Tirol, Salzburg, Ober- und Niederösterreich, dem Sudetengebirge sucht man die Bauern mit allen Mitteln von ihrem heimatlichen Boden zu verdrängen und das Bauernland in Herrenbesitz umzuwandeln. Dasselbe Schauspiel, das einst Schottland und Irland boten, spielt sich jetzt in den schönsten Gegenden Österreichs ab. Einzelne wie Gesellschaften kaufen enorme Landkomplexe, und was vorläufig nicht zu kaufen ist, wird gepachtet, um sie in Jagdreviere zu verwandeln. Der Zugang zu den Tälern, Höhen und Weilern wird durch die neuen Herren gesperrt, und die hartnäckigen Besitzer einzelner Höfe und Alpen, die sich weigern, den Herren zu Willen zu sein, werden durch alle möglichen Schikanen gezwungen, ihr Eigentum an die reichen Alp- und Waldbesitzer zu veräußern. Alter Kulturboden, auf dem seit Jahrtausenden viele Generationen ihr Auskommen fanden, wird in Wildnis verwandelt, in der Hirsche und Rehe hausen, wohingegen die Gebirge, die der adlige oder bürgerliche Kapitalist sein eigen nennt, den Aufenthalt großer Gemsherden bilden. Ganze Gemeinden verfallen der Armut, weil man ihnen den Auftrieb ihres Viehes zu den Alpenweiden unmöglich macht oder das Recht des Auftriebs überhaupt bestreitet. Und wer sind die Attentäter auf des Bauern Gut und seine Selbständigkeit? Neben Rothschild und Baron Mayer-Melnhof die Herzöge von Koburg und Meiningen, die Fürsten und Prinzen zu Hohenlohe, der Fürst zu Liechtenstein, der Herzog von Braganza, die Fürstin Rosenberg, der Fürst zu Pleß, die Grafen Schönfeld, Festetics, Schafgotsch, Trauttmannsdorff, die Graf Karolysche Jagdgesellschaft, die Baron Gustädtsche Jagdgesellschaft, die Blühnbacher adlige Jagdgesellschaft usw. Überall ist der Großgrundbesitz in der Ausdehnung begriffen. So gab es im Jahre 1875 nur 9 Personen in Niederösterreich, von denen jede mehr als 5.000 Joch besaß mit einer Gesamtfläche von 89.490 Hektar, im Jahre 1895 gab es schon 24 Personen, die im ganzen 213.574 Hektar besaßen.

In ganz Österreich umfaßt der Großgrundbesitz eine Fläche von 8.700.000 Hektar, während auf den Kleingrundbesitz 21.300.000 Hektar entfallen. Die Fideikommißbesitzer, 297 Familien, besitzen 1.200.000 Hektar. Den Millionen von Kleingrundbesitzern, die 71 Prozent der ganzen Fläche bebauen, stehen einige Tausende von Großgrundbesitzern gegenüber, die über 29 Prozent der Fläche Österreichs verfügen. Es gibt nur wenige Steueramtsbezirke, in denen keine Großgrundbesitzer begütert sind. In den meisten Bezirken gibt es zwei oder mehrere Großgrundbesitzer, die den maßgebenden politischen, sozialen und gesellschaftlichen Einfluß ausüben. Fast die Hälfte der Großgrundbesitzer sind in mehreren Bezirken des Landes begütert, zahlreiche in mehreren Kronländern des Reiches. In Niederösterreich, Böhmen, Mähren und Schlesien gibt es gar keinen Bezirk ohne sie. Nur die Industrie vermochte sie ein wenig zu verdrängen, so zum Beispiel in Nordböhmen und im böhmisch-mährischen Grenzgebiet. Sonst nimmt der Großgrundbesitz überall an Umfang zu: in Oberösterreich, wo es unter allen Kronländern noch den bestsituierten Bauernstand gibt, ebenso wie in Görz und Gradiska, in der Steiermark, in Salzburg, in Galizien und in der Bukowina, weniger stark in jenen Ländern, die ohnehin schon die Domäne der Großgrundbesitzer sind, nämlich in Böhmen, Mähren, Schlesien und Niederösterreich.

In Niederösterreich entfielen von der gesamten Bodenfläche, die 1.982.300 Hektar umfaßt, auf den Großgrundbesitz (393 Besitzer) 540.655 Hektar, auf die Kirche 79.181 Hektar. 13 Besitzungen von je mehr als 1.000 Hektar umfassen zusammen 425.079 Hektar = 9 Prozent der gesamten Fläche, darunter Graf Hoyos-Sprinzenstein mit 33.124 Hektar. Der Flächeninhalt Mährens beträgt 2.181.220 Hektar, davon entfielen auf die Kirche 81.857 Hektar (3,8 Prozent), 116 Besitzungen über 1.000 Hektar umfassen mehr als die 500.000 Besitzungen bis 10 Hektar, die 92,1 Prozent aller Besitzungen ausmachen. Von den 514.677 Hektar Flächeninhalt Österreichisch-Schlesiens besaß die Kirche 50.845 Hektar und 79 Besitzer zusammen 204.118 Hektar. Böhmen mit einem Flächeninhalt von 5.194.500 Hektar hat ungefähr 1.237.085 Grundbesitzer. Die Grundbesitzverteilung ist durch ungewöhnlich viele Grundbesitzungen kleinsten Umfanges und durch ausgedehnten Großgrundbesitz charakterisiert. Fast 43 Prozent aller Besitzungen sind kleiner als ½ Hektar und über vier Fünftel übersteigen nicht 5 Hektar. Diese 703.577 Grundbesitzungen (81 Prozent) umfassen nur 12,5 Prozent der Fläche Böhmens. Dagegen besitzen 776 Personen 35,6 Prozent der ganzen Fläche, während sie nur 0,1 Prozent aller Grundbesitzungen ausmachen. Noch krasser erscheint die Besitzverteilung, wenn man die größere Kategorie "über 200 Hektar" analysiert. Da findet man folgendes Resultat:

Hektar Mit zusammen Hektar

380 Personen besitzen je 200 bis 500 116.143

141 Personen besitzen je 500 bis 1. 000 101.748

104 Personen besitzen je 1.000 bis 2.000 150.567

151 Personen besitzen je über 2.000 1.436.084

Von der letzten Gruppe besitzen 31 Personen je 5.000 bis 10.000 Hektar, 21 Personen je 10.000 bis 20.000 Hektar und die Fürsten Mor. Lobkowitz, Ferdinand Kinsky, Karl Schwarzenberg, Alfred Windischgrätz, die Grafen Ernst Waldstein, Johann Harrach, Karl Buquoy je 20.000 bis 30.000 Hektar, Clam-Gallas und Sar. Czernin je über 30.000 Hektar, Joh. Fürst von und zu Liechtenstein 36.189 Hektar, Fürst Max Egon Fürstenberg 39.162 Hektar, Jos. Fürst Colloredo-Mannsfeld 57.691 Hektar und Joh. Ad. Fürst zu Schwarzenberg 177.310 Hektar = 3,4 Prozent der ganzen Fläche Böhmens. Die kaiserlichen Besitzungen umfassen 35.873 Hektar. Der Gesamtbesitz dieser 64 Großgrundbesitzungen beträgt 1.082.884 Hektar = 20,9 Prozent der Fläche Böhmens. Die Kirche besitzt 150.395 Hektar = 3 Prozent der ganzen Fläche Böhmens .

Das war 1896, mittlerweile ist es noch schlimmer geworden. Nach den Ergebnissen der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 1902 entfielen auf 18.437 Betriebe (0,7 Prozent der gesamten Zahl) 9.929.920 Hektar oder ein Drittel der gesamten Fläche!

Im Gerichtsbezirk Schwaz wurden sieben, im Gerichtsbezirk Zell sechzehn Alpen, die bisher als Viehweide dienten, von den neuen Grundherren kassiert und in Jagdgründe verwandelt. Das ganze Karwendelgebirge ist für den Auftrieb von Vieh gesperrt. Es ist der hohe Adel Österreichs und Deutschlands, neben reichen bürgerlichen Emporkömmlingen, die in den Alpenländern Flächen bis zu 70.000 und mehr Joch aufkaufen und für Jagdreviere einfriedigen ließen. Ganze Dörfer, Hunderte von Gehöften verschwinden, die Bewohner werden vom Grund und Boden verdrängt und an Stelle der Menschen und des für menschliche Nahrung bestimmten Viehes treten Rehe, Hirsche und Gemsen. Gar mancher von jenen, die in solcher Weise halbe Provinzen zur Verödung bringen, stellt sich nachher in den Parlamenten hin und redet von der "Not des Bauern" und mißbraucht seine Macht, um in Gestalt von Getreide-, Holz-, Vieh- und Fleischzöllen, Branntweinsteuerprämien usw. auf Kosten der Besitzlosen die Hilfe des Staates in Anspruch zu nehmen.

In den vorgeschrittensten Industriestaaten sind es nicht, wie in Österreich, die Luxusbedürfnisse bevorzugter Klassen, die den Kleinbesitz bedrängen, sondern es ist die Notwendigkeit, gegenüber den Ansprüchen einer immer dichter werdenden Bevölkerung die Bewirtschaftungsweise kapitalistisch zu organisieren, um die geforderten Nahrungsmengen erzeugen zu können. Das zeigt sich zunächst in dem industriell hoch entwickelten Belgien. Nach dem "Annuaire statistique", zitiert durch Emil Vandervelde in einem Artikel "Das Grundeigentum in Belgien in dem Zeitraum von 1834 bis 1899", heißt es: Es sind ausschließlich die Wirtschaften unter 5 Hektar und namentlich jene unter 2 Hektar, deren Zahl abgenommen hat. Die Wirtschaften im Umfang von über 10 Hektar dagegen sind auf 3.789 angewachsen. Die Konzentration des Grundbesitzes, welcher dem Fortschritt des Großbetriebs und der rationellen Viehzucht entspricht, tritt uns hier in sehr deutlicher Weise entgegen. Es ist seit 1880 eine Bewegung entstanden, die gerade umgekehrt verläuft wie jene von 1866 bis 1880. Während im Jahre 1880 noch 910.396 landwirtschaftliche Betriebe vorhanden waren, gab es deren im Jahre 1895 nur noch 829.625, das ist ein Rückgang in fünfzehn Jahren um 80.771 Betriebe = 9 Prozent. Und zwar trifft der ganze Rückgang die Betriebe von weniger als 5 Hektar, dagegen vermehrten sich die Betriebe von 5 bis 10 Hektar um 675, von 10 bis 20 Hektar um 2.168, von 20 bis 30 Hektar um 414, von 30 bis 40 Hektar um 164, von 40 bis 50 Hektar um 187, über 50 Hektar um 181 Betriebe.

3. Der Gegensatz zwischen Stadt und Land

Der Zustand des Grund und Bodens und seine Bebauung ist für die Entwicklung unserer Kultur von der höchsten Bedeutung. Vom Grund und Boden und seinen Erzeugnissen hängt die Existenz der Bevölkerung in erster Linie ab. Grund und Boden läßt sich nicht beliebig vermehren; um so wichtiger ist es für alle, wie er angebaut und ausgebeutet wird. Deutschland, dessen Bevölkerung jährlich um ungefähr 870.000 Köpfe wächst, braucht eine bedeutende Einfuhr von Brot- und Fleischnahrung, sollen die Preise der notwendigsten Lebensmittel noch erschwinglich sein.

Hier kommen aber scharfe, gegensätzliche Interessen zwischen Ackerbau- und Industriebevölkerung zum Vorschein. Die nicht Ackerbau treibende Bevölkerung hat das Interesse, billige Lebensmittel zu erhalten, weil davon ihr Gedeihen als Menschen wie als industrielle und handeltreibende Individuen abhängig ist. Jede Verteuerung der Lebensmittel führt eine Verschlechterung der Ernährungsverhältnisse eines großen Teils der Bevölkerung herbei, es sei denn, es stiegen entsprechend die Arbeitslöhne und sonstigen Einkommensverhältnisse desjenigen Teils der Bevölkerung, der die Agrarprodukte kaufen muß. Ein Steigen der Arbeitslöhne bedingt aber auch häufig ein Steigen des Preises der Industrieprodukte und dieses kann je nach der Lage des Weltmarktes ein Sinken des Absatzes derselben nach außen zur Folge haben. Bleibt aber eine Steigerung des Einkommens trotz teurer Agrarprodukte aus, so bedeutet das eine Einschränkung des übrigen Bedarfs, unter dem auch in diesem Falle in erster Linie Industrie und Handel leiden.

Für die Bodenbebauer liegt die Sache anders. Wie der Industrielle, so will er den möglichst höchsten Nutzen aus seinem Gewerbe erzielen, und ihm ist es gleich, aus welchem Produkt er diesen gewinnt. Verhindert die Zufuhr fremden Getreides, daß er den gewünschten, ihm notwendig scheinenden Gewinn aus dem Anbau von Getreide erlangt, so widmet er seinen Boden dem Anbau eines anderen Erzeugnisses, das ihm mehr Nutzen bringt. Er baut Zuckerrüben zur Zuckerproduktion, Kartoffeln und Getreide zum Spiritusbrennen, statt Weizen und Roggen für Brot. Er nimmt die fruchtbarsten Ländereien zur Tabakkultur, statt zur Gemüse- und Gartenkultur. Andere verwenden Tausende von Hektaren Landes zu Pferdeweiden, weil Pferde für Militär- und Kriegszwecke hoch im Preise stehen. Auf der anderen Seite werden weite Waldreviere, die für den Ackerbau Verwendung finden könnten, dem Jagdvergnügen vornehmer Herren reserviert, oft in Gegenden, in welchen die Niederschlagung von ein paar hundert oder tausend Hektaren Wald und ihre Verwandlung in Kulturboden vorgenommen werden könnte, ohne daß die Waldverminderung in der betreffenden Gegend auf die Feuchtigkeitsentwicklung in nachteiliger Weise einwirkte.

Von diesem Gesichtspunkt aus könnten in Deutschland noch Tausende Quadratkilometer fruchtbaren Bodens für den Ackerbau gewonnen werden. Aber diesen Umwandlungen widerstrebt sowohl das materielle Interesse eines Teils der Beamtenhierarchie, der Forstbeamten, wie das Jagdinteresse der großen Grundherren, die ihre Jagdgründe und ihre Jagdvergnügen nicht einbüßen wollen. Daß eine solche Entwaldung nur dort stattfinden dürfte, wo sie ein wirklicher Gewinn ist, ist selbstverständlich. Andererseits könnten weite Strecken zum Nutzen des Landes aufgeforstet werden, namentlich Bergland und Ödländereien.

Man bestreitet neuerdings den großen Einfluß des Waldes auf die Feuchtigkeitsentwicklung. Offenbar mit Unrecht. In wie hohem Grade der Wald auf die Feuchtigkeit des Landes und damit auf die Fruchtbarkeit des Grund und Bodens einwirkt, darüber liefert das Buch von Parvus und Dr. Lehmann "Das hungernde Rußland" schlagende Belege. Die Verfasser stellen aus eigener Anschauung fest, daß die maß- und planlosen Waldausrodungen in den fruchtbarsten Provinzen Rußlands ganz wesentlich die Mißernten verursachen, an denen in den letzten Jahrzehnten diese früher so fruchtbaren Gegenden leiden. Neben zahlreichen anderen Tatsachen konstatieren sie, daß im Laufe der Jahre im Regierungsbezirk Stawropol fünf kleine Flüsse und sechs Seen verschwunden sind, im Regierungsbezirk Busuluk verschwanden vier Flüßchen und vier Seen, im Regierungsbezirk Ssamara sechs kleine Flüsse, im Regierungsbezirk Buguruslaw zwei kleine Flüsse. In den Regierungsbezirken Nikolajewsk und Nowausensk werden vier Flüsse kaum noch durch Eindämmung mit Mist erhalten. Viele Dörfer, die früher in ihrer Nähe fließendes Wasser hatten, besitzen jetzt solches nicht mehr, vielfach ist die Brunnentiefe 45 bis 60 Meter. Der Boden ist infolgedessen hart und mit Rissen durchzogen. Mit dem Fällen der Wälder versiegten die Quellen und verminderten sich die Regen.

Die kapitalistische Ausbeutung des Grund und Bodens fährt auch zu kapitalistischen Zuständen. Ein Teil unserer Landwirte hat zum Beispiel lange Jahre horrende Profite aus dem Rübenbau und der damit verbundenen Zuckerproduktion gezogen. Das Besteuerungssystem begünstigte den Export des Zuckers, und zwar dergestalt, daß die Erträge der Besteuerung der Zuckerrüben und des Zuckerverbrauchs zu einem erheblichen Teil für Ausfuhrprämien in Anspruch genommen wurden.

Die den Zuckerfabrikanten gewährte Rückvergütung pro Doppelzentner Zucker war wesentlich höher, als die von ihnen dafür gezahlte Rübensteuer, und diese Prämie setzte sie in die Lage, den Zucker in gewaltigen Mengen auf Kosten der inländischen Steuerzahler billig nach dem Ausland zu verkaufen, und die Zuckerrübenkultur immer weiter auszudehnen. Der Vorteil, der aus diesem Steuersystem den Zuckerfabriken zufiel, betrug pro Jahr über 31 Millionen Mark. Hunderttausende Hektare Land (im Jahre 1907/08 450.030), die früher dem Getreidebau usw. gewidmet waren, wurden in Rübenboden verwandelt, es wurden Fabriken über Fabriken gegründet und die notwendige Folge war der Krach. Auch wirkte der hohe Ertrag des Rübenbaus günstig auf den Bodenpreis ein. Dieser stieg. Die Folge war der Aufkauf der kleinen Besitzungen, deren Eigentümer, durch die hohen Preise verlockt, sich zum Verkauf verleiten ließen. Der Boden wurde für industrielle Spekulation ausgenutzt und der Getreide- und Kartoffelbau auf Boden geringerer Qualität beschränkt, wodurch der Bedarf nach Einfuhr von Lebensmitteln vom Ausland stieg. Schließlich zwangen die Mißstände, die aus der Zuckerprämienwirtschaft entstanden und die allmählich einen internationalen Charakter angenommen hatten, die Regierungen und die Parlamente, die Prämienzahlungen aufzuheben, um wieder zu halbwegs natürlichen Verhältnissen zu kommen.

Nach Lage der Umstände kann der kleine und können selbst viele der mittleren Bauern trotz aller Mühe, Sorge und Entbehrungen nicht diejenige soziale Stellung erreichen, auf die sie als Bürger eines Kulturstaats Anspruch haben. Was immer Staat und Gesellschaft tun, um diese Schichten, die eine wesentliche Grundlage für die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung bilden, sich zu erhalten, es wird Stück- und Flickwerk bleiben. Die Agrarzölle schaden diesem Teile der Bodenbebauer mehr als sie ihm nützen. Die große Mehrzahl baut nicht so viel, als sie zum Lebensunterhalt braucht; sie ist auf den Kauf eines Teils ihrer Lebensbedürfnisse angewiesen, für die sie die Mittel durch industrielle oder sonstige Nebenarbeit erwirbt. Ein großer Teil unserer Kleinbauern ist mehr an einem günstigen Stande unserer Industrie und des Verkehrs als an der Bodenwirtschaft interessiert, weil seine eigenen Kinder in Industrie und Verkehr ihre Existenz finden, für die er sonst keine Arbeit und keine Einkommen hätte. Eine ungünstige Ernte vermehrt die Zahl derjenigen Bauern, die zum Kauf landwirtschaftlicher Produkte gezwungen werden. Was nutzen also dem die Agrarzölle, die Einfuhrverbote und agrarischen Sperrmaßregeln, der nichts oder nur wenig zu verkaufen hat, aber manches und unter Umständen vieles zukaufen muß? In dieser Lage befinden sich aber mindestens 80 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe.

Wie der Bodenbebauer wirtschaftet, ist unter der Ära des Privateigentums seine persönliche Sache. Er baut, was ihm am profitabelsten erscheint, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse oder das Interesse der Gesellschaft; also: Bahn frei.

Der Industrielle macht's ja auch so. Er fabriziert obszöne Bilder, unsittliche Bücher und legt Fabriken zur Verfälschung von Nahrungsmitteln an. Diese und viele andere Tätigkeiten sind der Gesellschaft schädlich, sie untergraben die Moral und steigern die Korruption. Aber sie bringen Geld ein, und zwar mehr als sittliche Bilder, wissenschaftliche Bücher und der Verkauf unverfälschter Lebensmittel. Der gewinnsüchtige Industrielle hat nur zu sorgen, daß ihn nicht das Auge der Polizei entdeckt, und er kann sein schändliches Gewerbe betreiben in der Gewißheit, wegen des Geldes, das er dabei verdient, von der Gesellschaft beneidet und mit Hochachtung angesehen zu werden.

Den Mammoncharakter unseres Zeitalters charakterisiert am deutlichsten die Börse und ihr Treiben. Grund und Boden und Industrieprodukte, Verkehrsmittel, Witterungs- und politische Verhältnisse, Mangel und Überfluß, Massenelend und Unglücksfälle, öffentliche Schulden, Erfindungen und Entdeckungen, Gesundheit oder Krankheit und Tod einflußreicher Personen, Krieg und Kriegsgeschrei, oft nur zu diesem Zwecke erfunden, dies alles und noch vieles andere wird zum Gegenstand der Spekulation gemacht und zur Ausbeutung und gegenseitigen Prellerei benutzt. Die Kapitalmatadore erlangen den entscheidendsten Einfluß auf das Befinden der ganzen Gesellschaft und häufen, begünstigt durch ihre mächtigen Mittel und Verbindungen, die ungeheuersten Reichtümer auf. Minister und Regierungen werden in ihren Händen zu Puppen, die agieren müssen, wie die Börsenmatadore hinter den Kulissen die Drähte ziehen. Die Staatsgewalt hat nicht die Börse, die Börse hat die Staatsgewalt in der Hand. Wider Willen muß der Minister den "Giftbaum" düngen, den er am liebsten ausreißen möchte, und muß neue Lebenskräfte ihm zuführen.

Alle diese Tatsachen, die täglich mehr sich jedem aufdrängen, weil die Übel sich täglich vergrößern, fordern baldige und gründliche Abhilfe. Aber die Gesellschaft steht ratlos vor allen diesen Übeln, wie gewisse Tiere am Berge; sie dreht sich wie ein Pferd in der Tretmühle beständig im Kreise, ratlos, hilflos, ein Bild des Jammers und der Stupidität. Die helfen möchten, sind noch zu schwach; denen, die mithelfen sollten, fehlt noch die Einsicht; die helfen könnten, wollen nicht; sie verlassen sich auf die Gewalt und denken günstigstenfalls mit Madame Pompadour: Après nous le déluge (nach uns die Sintflut). Aber wenn noch zu ihren Lebzeiten die Sintflut kommt? –