Kapitel 3

ABSTÜRZE

Wie Phönix aus der Asche tauchte Wilhelm Renner am letzten Maitag des Jahres 1945 in Taucha auf – einem Ort, den er bestens kannte. Hier hatte sich bis vor kurzem noch ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald befunden, in dem über 400 der männlichen Zwangsarbeiter der HASAG untergebracht waren. In einem zweiten Außenlager waren 1200 meist jüdische Frauen eingepfercht gewesen, die ebenfalls in der Rüstungsindustrie Frondienste leisten mussten. Jetzt waren die Lager leer. Nur wenige Menschen hatten durch die Alliierten befreit werden können, die meisten Insassen waren auf den Todesmärschen ums Leben gekommen.

Die Freude über das Wiedersehen in der Bahnhofstraße 19 war riesengroß. Hannelore weinte vor Glück, konnte sich kaum beruhigen und wollte den geliebten Vater gar nicht mehr loslassen. Die Familie war wieder komplett, nun galt es, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Nach Leipzig führte kein Weg zurück. Das Haus war zerstört, und längst waren erste spärliche Informationen über die Pläne der Alliierten nach außen gedrungen. Die »Großen Drei«, US-Präsident Franklin Delano Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Diktator Josef Stalin, hatten auf ihrer Konferenz in Jalta vom 4. bis 11. Februar 1945 Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Zu den Beschlüssen, die auf der sowjetischen Halbinsel Krim getroffen worden waren, gehörten auch die Einrichtung eines Alliierten Kontrollrats und eine umfassende Entmilitarisierung und Entnazifizierung Deutschlands. Gemäß den Vereinbarungen des 1. Londoner Zonenprotokolls aus dem September 1944 und den Jalta-Beschlüssen würde die sächsische Metropole Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone werden.

Eine Flucht in den Westen schien den Renners unumgänglich. Als die Sowjets am 2. Juli 1945 Leipzig übernahmen, waren Hannelore und ihre Eltern bereits ins pfälzische Mutterstadt unterwegs, das sie am 10. Juli nach einer abenteuerlichen Fahrt wohlbehalten erreichten. Dank seines vorzüglichen Organisationstalents und einer klugen Planung – soweit das in den Nachkriegswirren überhaupt möglich war –, lenkte Wilhelm Renners einstiger HASAG-Chauffeur die Familie auf verschlungenen Wegen durch das zerstörte Deutschland in Richtung Rhein. Wie es Vater Renner überhaupt gelungen war, Benzin für die Fahrt zu besorgen, bleibt sein Geheimnis. Auch unter welchen Umständen er es schaffte, von der amerikanischen in die französische Besatzungszone zu gelangen, wird nicht mehr aufzuklären sein. Von Hannelore waren in diesem Zusammenhang immer nur vage Andeutungen zu vernehmen. Überliefert ist indes, dass sich die Familie in Heidelberg einer entwürdigenden Entlausungsprozedur unterziehen musste. Doch was war das schon im Vergleich zu all den zurückliegenden Strapazen.

Gleichwohl bedeutete das Ende der Nazi-Diktatur für Hannelore und ihre Eltern einen erheblichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Absturz. Mit dem Ende des gutbürgerlichen Lebens, mit dem Verlust des hohen gesellschaftlichen Ansehens, mit dem Sturz aus höchster beruflicher Verantwortung und Leistungsfähigkeit in die tiefsten Niederungen eines fast mittellosen Flüchtlings, damit mussten Wilhelm Renner und seine Familie erst einmal fertig werden. Die Renners hatten – wie Millionen Deutsche – alles verloren, ihr wertvolles Eigentum, ihre stilvollen Möbel, ihre teuren Kleider, Anzüge und Mäntel, ausgefallenes Schuhwerk und die perfekte Jagdausrüstung, den geliebten Sportwagen und das einmalige Reisemobil. Alle Status- und Machtsymbole, die berufliche Sicherheit, die das Selbstwertgefühl der Eltern so gestärkt hatten, waren abhandengekommen. Der tiefe Fall ins Nichts war vor allem für die Erwachsenen schwer zu verkraften.

In Mutterstadt angekommen, mussten sie einen neuerlichen Schlag hinnehmen. Wilhelms Elternhaus war eines der wenigen Gebäude des Ortes, die in Schutt und Asche lagen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah Hannelore ihren Vater weinen. Immerhin war auf die Verwandtschaft in dieser bitteren Stunde Verlass. Bei Wilhelm Renners Patenonkel fanden die Flüchtlinge eine vorübergehende Bleibe. Obwohl im Haus in der Ritterstraße kaum Platz für weitere Bewohner war, überließen die Verwandten den Neuankömmlingen ein Zimmer. Der gerade mal ein Dutzend Quadratmeter große Raum wurde als Schlaf- und Wohnzimmer hergerichtet. Die wichtigsten Möbelstücke wie Stuhl, Tisch und Bett liehen sich die Renners aus. Gekocht wurde auf einem Gaskocher in einer Ecke des mit Decken abgeteilten Raumes. Waschgelegenheit und Toilette befanden sich außerhalb des Hauses auf dem Hof.

Dank des bescheidenen landwirtschaftlichen Nebenerwerbs von Wilhelm Renners Onkel und seiner Familie hatten Hannelore und ihre Eltern einige Vorteile. Es reichte gerade so zum Überleben, auch wenn das Essen sehr karg war und der Umgang mit den wenigen Nahrungsmitteln sorgsam rationiert wurde.

In Mutterstadt erfuhren die Renners viel Unterstützung, mit der nicht unbedingt zu rechnen gewesen war. So wurde aus dem Provisorium in der Ritterstraße schon bald eine etwas bessere Bleibe. In einer Gärtnerei gegenüber der bisherigen Unterkunft fanden die Renners eine Wohnung, die den bescheidenen Ansprüchen einer ausgebombten Flüchtlingsfamilie genügte. Hannelore, die in dieser Zeit zur Unterernährung neigte, wurde immer wieder zum Essen in der großen Verwandtschaft herumgereicht. Bei ihren Besuchen hinterließ die wohlerzogene Tochter aus gutem Hause einen tadellosen Eindruck. Immer mit einem freundlichen Lächeln, verstand sie es vorzüglich, Komplimente zu machen und sich für Speis und Trank artig zu bedanken. Sie fand immer lobende Worte für die Köchin und gab gerne zu erkennen, was ihr ganz besonders gut schmeckte. Das Mädchen mit den langen blonden Zöpfen war ein gern gesehener Gast und wurde anderen Kindern von den Erwachsenen gerne als nachahmenswertes Vorbild präsentiert. Hannelore selbst gefiel sich in der Rolle, den Bauern- und Handwerkskindern zeigen zu dürfen, wie der Gebrauch von Messer und Gabel und tadelloses Verhalten bei Tisch aussahen. Das erzeugte zwangsläufig Neid und Ablehnung bei den Gleichaltrigen, die gerne auf ihre Anwesenheit verzichtet hätten. Ein zwei Jahre jüngerer Knabe büxte sogar regelmäßig aus, wenn er erfuhr, dass das vornehme Flüchtlingskind im Anmarsch war. Hannelore focht das nicht weiter an, sie zeigte sich immer von ihrer besten Seite, verdrängte, was ihr nicht gefiel und passte sich an. Obwohl sie perfekt sächseln konnte, vermied sie es, diesen Dialekt in ihrer neuen Heimat zu sprechen. Sie konnte wunderbare Geschichten aus Leipzig erzählen und sparte nicht an Worten, wenn sie über den Verlust ihrer Freundinnen, ihrer Heimat, ihrer Wohnung, ihrer Spielzeuge und ihrer Bücher berichtete.

Während sich Hannelore rasch einfügte, litten die Eltern unter der neuen Situation. Das Kind spürte, wie sehr sich der Vater veränderte, wie er mit den schwierigen Lebensbedingungen rang und wie schlecht die Mutter mit den Gegebenheiten zu Recht kam. Vor allem Irene tat sich schwer, sich in das bäuerlich-handwerkliche Milieu von Mutterstadt einzufügen. Nachbarn erinnern sich noch heute, dass sie sich in dieser Umgebung wie ein Fremdkörper bewegte.

Natürlich verfügte der ehemalige Spitzenverdiener des Leipziger HASAG-Unternehmens über finanzielle Rücklagen und hatte Erspartes noch rechtzeitig sicherstellen und mit in die Pfalz nehmen können. Doch was nützte den Menschen im Nachkriegsdeutschland noch so viel Geld, wenn es nichts mehr wert war, wenn es nichts zu kaufen gab. Gerade in der französischen Besatzungszone war die Ernährungslage alles andere als rosig. Die ersten beiden Nachkriegsjahre unter französischer Besatzung waren für die Bevölkerung äußerst schwierig. Hungern gehörte für viele Menschen zum Alltag. Die Situation wurde dadurch verschärft, dass die Franzosen nach der Übernahme der Pfalz im Juli 1945 alle erdenklichen Güter und Nahrungsmittel für ihre Truppen requirierten, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der notleidenden Bevölkerung. Der Hunger erreichte 1947 seinen Höhepunkt, als infolge extremer Trockenheit auch noch die Kartoffelernte missriet. Die Menschen erhielten damals gerade noch die Hälfte der Kalorienmenge, die ihnen während des Krieges zugeteilt worden war. Da traf es sich gut, dass sich Hannelore und ihre Eltern fest auf die Hilfe und Unterstützung gutwilliger Verwandter verlassen konnte.

* * *

Im Melderegister von Mutterstadt ist dokumentiert, dass die Renners vom 16. Juli 1945 an zunächst in der Neustadtstraße 65 bei Familie Bäcker wohnte und am 29. November 1945 in das Haus der Familie Schmitt in den Neuweg 2 umzog, wo sie die nächsten Jahre verbringen sollten. In diesem Dokument ist auch die Religionszugehörigkeit der Familie festgehalten. Für Wilhelm Renners Aufstieg auf der NS-Karriereleiter war es von Vorteil, keiner christlichen Religionsgemeinschaft anzugehören. Gleichzeitig lehnten es die Nazis ab, mit »gottlosen, ungläubigen Konfessionslosen« auf eine Stufe gestellt zu werden. Die NS-Ideologen schufen daher einen eigenen Begriff: »gottgläubig«. Wilhelm war – wie seine Eltern und Geschwister – getauft und Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche. In seinem fünfzigsten Lebensjahr hatte er auf dem Standesamt Leipzig am 19. September 1940 seinen Austritt aus der Kirche erklärt. Warum er diesen Schritt vollzog, lässt sich nur vermuten. Angeblich hatte ihm sein Chef und Förderer Paul Budin den Austritt nahegelegt, um alle Voraussetzungen für weitere Karriereschritte zu erfüllen. »Gottgläubig« war die amtliche Religionsbezeichnung für ein konfessionsloses NSDAP-Mitglied. Mit Erlass vom November 1936 war diese Bezeichnung für die »arteigene Frömmigkeit des deutschen Wesens« offiziell festgelegt worden. Damit sollte dokumentiert werden, dass man mit einem Kirchenaustritt nicht automatisch zu einem »Ungläubigen«, »Freidenker«, »Atheisten« oder einem »Anhänger der materialistischen Weltanschauung« wurde. Der »Gottgläubige« brauchte keine Gottesdienste und keine Glaubensriten – an deren Stelle trat die »Identifikation mit der Volksgemeinschaft«. Nicht kirchliche Feiertage wurden begangen, sondern Feste, die in der nationalsozialistischen Ideologie verankert waren und die »Volksgemeinschaft« stärkten. Dabei spielten nicht nur Feiern im Familienkreis eine Rolle, sondern auch solche, die den Jahreslauf markierten (Frühlingsfeste, Sonnwendfeiern, Erntedankfest), oder an nationalen Feierstunden erinnerten (»Machtergreifung«, Führergeburtstag, Gedenken zur gescheiterten »nationalen Revolution« vom November 1923 und diversen anderen Gedenktagen). Mit Wilhelm Renners Kirchenaustritt verloren auch Ehefrau Irene und Tochter Hannelore ihre bisherige Glaubenszugehörigkeit.

Wilhelm Renner hatte wissentlich und willentlich Glaubenssätze der evangelischen Kirche über Bord geworfen. Die damals achtjährige Hannelore war von 1940 an nicht nur auf dem Papier ohne jegliche religiöse Bindung und christliche Orientierung. Sie hatte ohnehin noch nie ein Gotteshaus von innen gesehen und noch nie christliche Rituale wie Taufe, Hochzeit oder Beerdigung erlebt. Hannelore kannte keine Gebete, keine Kirchenlieder, keinen Kindergottesdienst. Gott, Glaube und Kirche waren für sie Fremdwörter. Dagegen wurden ihr mit Nachdruck Sekundärtugenden der NS-Ideologie vermittelt, die sie für ihr Leben stählen sollten.

Die Renners blieben auch nach ihrer Übersiedlung in die Pfalz bei ihrer Angabe, »gottgläubig« zu sein. Im Melderegister findet sich das handschriftliche Kürzel »gg« bei allen drei Familienmitgliedern. Vater Renner schien die Zeichen der Zeit nicht erkennen zu wollen. Bei der Mutterstädter Meldebehörde unterstrich er seine Haltung als unbelehrbarer, uneinsichtiger Vertreter des alten Regimes und der untergegangenen Nazi-Diktatur. Dieses Verhalten, das in gewissem Gegensatz zu seinem sonstigen Bemühen stand, sein Rolle im Dritten Reich zu verbergen, sollte sich schon bald für Tochter Hannelore als äußerst nachteilig erweisen.

* * *

Wilhelm Renner war ein Pfälzer mit ausgeprägter Liebe zu seiner Heimat. Während seiner Berliner und Leipziger Jahre besuchte er mindestens einmal im Jahr seinen Geburtsort Mutterstadt und machte der Verwandtschaft als stolzer Fabrikdirektor in brauner Uniform seine Aufwartung. Besonders zugetan war er seinem Bruder August, der erfolgreich eine Fahrrad- und Motorradwerkstatt führte und sich als Motorrad-Künstler weit über die Grenzen der Pfalz einen Namen gemacht hatte. Hannelore war einer seiner größten Fans. Sie bewunderte Onkel Augusts sportliche Geschicklichkeit auf dem Motorrad mit Beiwagen der Marke »Triumph«. Sie liebte seine Zaubereien, Tricks und Kunststücke, die er mit großer Leidenschaft vor begeistertem Publikum auf Sportplätzen in der gesamten Pfalz vorführte. Die Regionalzeitungen berichteten euphorisch mit zahlreichen Fotos über den Mutterstädter Motorrad-Crack. In der Region war August Renner weit bekannter als der erfolgreiche Ingenieur, Konstrukteur und HASAG-Direktor Wilhelm Renner. Er blieb für die Ortsansässigen auch nach dem Krieg eine eher undurchsichtige Persönlichkeit, von der man wenig wusste. Heute erinnern sich nur noch wenige Mutterstädter an Hannelores Vater, der als stolzer und erfolgreicher Manager des NS-Rüstungsunternehmens mit seinem Sportwagen vorgefahren war und keinen Zweifel an seiner nationalsozialistischen Überzeugung ließ. Gern hatte er sich auch in seiner Geburtsstadt in seiner braunen Uniform gezeigt, die er als Mitglied des NS-Kraftfahrkorps oder des NS-Fliegerkorps trug. Gleiches galt für Hannelores Mutter Irene, die ihre politische Gesinnung und ihre NSDAP-Mitgliedschaft in der Leipziger gehobenen Gesellschaft zu keiner Zeit verheimlicht hatte. Nun waren die Uniformen längst entsorgt, Parteiabzeichen und belastende Dokumente vernichtet. Es galt, die politische Vergangenheit zu verschweigen und möglichst unauffällig durch die kommenden Jahre zu gelangen. Hannelores Vater selbst, so teilten Zeitgenossen mit, streute nach dem Krieg die Legende, er sei während des Dritten Reiches Mitglied der »Organisation Todt« gewesen. Mit dieser Lüge wollte er offenkundig von seiner Verstrickung als Direktor des HASAG-Konzerns in die Rüstungsproduktion ablenken, bei der es unter den Tausenden von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus deutschen Konzentrationslagern unendlich viele Todesopfer gab.

Die »Organisation Todt« war eine nach militärischem Vorbild organisierte Bautruppe, die den Namen ihres Führers Fritz Todt trug. Sie unterstand dem Reichsminister für Bewaffnung und Munition sowie dem Nachfolgeministerium und wurde vor allem für Baumaßnahmen in den von Deutschland besetzten Gebieten eingesetzt. Bekannt wurde die militärisch eher harmlose »Organisation Todt« vor allem durch den Ausbau des »Westwalls«. Bis heute hält sich dieses Gerücht in Mutterstadt und wird von den wenigen, die sich an Wilhelm Renner erinnern, hartnäckig kolportiert. Welche Rolle Hannelores Vater in Leipzig tatsächlich gespielt und wie sehr er als hochstehender Industrieller in einem Rüstungsbetrieb die nationalsozialistische Ideologie verinnerlicht haben musste, erfuhr in der Pfalz niemand. Auch Hannelores Mutter dürfte großes Interesse daran gehabt haben, ihre politische Einstellung während der Nazizeit zu verschweigen und ihre NSDAP-Mitgliedschaft zu verheimlichen.

Von all diesen Verdrängungsmechanismen bekam Hannelore nicht wirklich etwas mit. Sie hatte ohnehin genügend traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und dies ohne jegliche Hilfe. Dabei hätte sie dringend eines psychotherapeutischen Beistandes bedurft, um die Flucht mit all ihren scheußlichen Facetten und seelischen Verletzungen zu verarbeiten. Hannelore aber blieb nichts, als über diese Vorfälle zu schweigen, das Geschehene »abzuspalten« – zumindest vorübergehend. Die Renners, jeder auf seine eigene Art und Weise, bemühten sich mit allen Kräften, den Absturz der Familie nach 1945 zu überstehen. Der einzig gangbare Weg war, Vergangenes zu vergessen und den Blick nach vorne zu richten.

* * *

Im Oktober 1945 fuhr Irene Renner nach Ludwigshafen, um ihre Tochter in der städtischen Mädchenoberrealschule anzumelden. Nachweise über frühere Schulbesuche in Leipzig und Döbeln konnte sie nicht vorlegen. Irene verwies auf ihre abenteuerliche Flucht vor den alliierten Truppen, auf der Zeugnisse – wie viele andere Dokumente auch – verloren gegangen seien. Sie versprach der Schulleitung, sich um entsprechende Papiere aus der sowjetischen Besatzungszone zu bemühen, sehr wohl wissend, dass dies ein illusorisches Unterfangen sein würde. Doch wider Erwarten schickte die Döbelner Schulleitung einige Wochen später Zeugnisse und weitere Dokumente nach Mutterstadt, die dokumentierten, dass Hannelore Renner vom 24. Februar 1944 bis zum 31. August 1945 das Gymnasium besucht habe und dann unbekannt verzogen sei. Den August-Termin hatte man offenbar willkürlich festgesetzt, er entsprach jedenfalls nicht den Fakten. Aus der Hauptbuch-Nummer 6642 geht auch hervor, welche Klasse die Renner-Tochter zuletzt besucht hatte. Da diese Angaben bei der Anmeldung noch nicht vorlagen, gelang es Irene Renner, die Tochter selbstbewusst aber wahrheitswidrig einfach zwei Klassen höher einzustufen. Hannelore übersprang zwei Schuljahre und war fortan in der 30 Schülerinnen zählenden Klasse immer die Jüngste. Während die meisten anderen Schüler, die unter den Kriegswirren und dadurch bedingten Schulwechseln gelitten hatten, höchstens ein Jahr überspringen konnten, war es Irene gelungen, für Hannelore eine Sonderbehandlung durchzusetzen. Das stieß bei den Klassenkameradinnen, vor allem aber bei deren Eltern, nicht gerade auf Gegenliebe. Schnell war die Rede von einer Bevorzugung der Renner-Tochter.

Um von Mutterstadt nach Ludwigshafen in die Schule zu kommen, musste Hannelore eine einstündige beschwerliche Reise mit der Eisenbahn auf sich nehmen. In Mundenheim wurde umgestiegen, vom Ludwigshafener Bahnhof ging es zu Fuß zur Schule. Täglich waren die Dreizehnjährige und ihre Klassenkameradinnen über zwei Stunden unterwegs. Bei den Mitschülerinnen hinterließ Hannelore dabei einen irritierenden Eindruck. Sie saß im Zug immer allein in einer Ecke und beteiligte sich grundsätzlich nicht an gemeinsamen Spielen wie »Stadt, Land, Fluss«. Nie sah man sie lachen. »Sie war das unglücklichste und traurigste Kind, das mir in meiner Jugendzeit begegnet ist«, erinnert sich eine gleichaltrige Fahrschülerin aus Mutterstadt. Vergebens bemühten sie sich um Gespräche mit ihr, luden sie ein zu den Spielen, mit denen die Fahrzeit verkürzt werden sollte. Das Flüchtlingskind reagierte mit totaler Abschottung und blieb mit dieser Haltung für alle ein großes Rätsel. Auch im Laufe der Jahre änderte sich an dieser Flucht in die Einsamkeit und an dieser unmissverständlichen Gesprächsverweigerung wenig. Hannelore blieb eine Außenseiterin, die nicht nur in der Schule, sondern auch in Mutterstadt so gut wie keine Bekannten oder gar Freundinnen hatte. Begünstigt wurde dieses Rückzugsverhalten auch durch Hannelores Mutter, die für strenge Distanz zu allen und allem sorgte. Irene Renner galt im Ort als äußerst stolze und geradezu hochnäsige Fremde, die ihre Tochter vereinsamen ließ, sie von allen äußeren Einflüssen fernhielt, nach ihrem Willen und Wollen gängelte und so am Selbstständigwerden hinderte. Hannelore lebte während dieser Mutterstädter Jahren wie in einem Glaskasten oder Käfig, ohne entkommen zu können. Die Mutter litt unsäglich unter dem gesellschaftlichen Absturz, den sie nach außen hin mit Arroganz und einem überzogenen Ehrbegriff zu kaschieren suchte. Sie war zu stolz, die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen. Eher wäre sie verhungert als zuzugeben, dass sie nichts zu essen hatte.

Für Hannelore hieß das: Niemals auffallen, niemals klagen, alles erdulden. Sie musste sich dem täglichen Diktat der Mutter ohne Widerworte unterordnen. Nachbarn aus Mutterstadt beschreiben eine Familie Renner, an deren Spitze nicht mehr der einst so mächtige HASAG-Direktor stand, der sich nun als Hilfsarbeiter durchschlagen musste, sondern dessen vermutlich selbst schwer traumatisierte Ehefrau. Die wenigen Menschen, die den Flüchtlingen nahestanden, vermuten, dass sie mit ihren althergebrachten und durch die NS-Zeit geprägten Erziehungsmethoden für Hannelore nach den schlimmen Belastungen bei der Flucht für weitere Verstörungen sorgte. Das Leben der »blonden Germania«, wie das Mädchen mit seinen langen Zöpfen in Mutterstadt genannt wurde, war wegen der ungebrochenen Dominanz der Mutter alles andere als angenehm. Die schlimmste Zeit ihres Lebens, die mit der Flucht von Döbeln Richtung Westen begonnen hatte, setzte sich in Mutterstadt auf gewisse Weise fort – unter dem strengen Regiment der für Hannelore mitunter unberechenbaren Mutter. Nicht nur Fahrschülerinnen aus der kleinen pfälzischen Gemeinde hatten Mitleid mit Hannelore. Gleiches galt für die Erwachsenen aus der Nachbarschaft, die das Gängeln des Kindes durch die dominante Irene hautnah erlebten.

* * *

Während Hannelore im kalten Winter 1945/46 das Gymnasium besuchte und sich dem alles bestimmenden Machtanspruch der Mutter zu unterwerfen hatte, ging Vater Renner Gelegenheitsarbeiten nach. Er reparierte, was immer sich anbot, vor allem Landmaschinen. Als Gegenleistung bekam er von den Bauern die so dringend benötigten Lebensmittel. Er war ein Meister des Improvisierens, half seinem Bruder in der Werkstatt und fand schon bald eine Anstellung als Hilfsarbeiter bei der Firma Johann Brendel im benachbarten Limburgerhof. Mit dem Fahrrad fuhr er in den kleinen Ort mit 4000 Einwohnern und wurde überall dort eingesetzt, wo »Not am Mann war«. Die Firma Brendel war ein Spezialgeschäft für Laubsägerei und lieferte alle erforderlichen Hölzer und Werkzeuge für Laubsägearbeiten. Etwa 30 bis 35 Personen waren in diesem kleinen Unternehmen beschäftigt. Wilhelm Renner, der erfindungsreiche Hilfsarbeiter in einem ihn unterfordernden Job, kam auf die Idee, ein neues Produkt für seine Firma zu entwickeln. Eine Schultafel aus Schiefer, die nicht mehr mit Wasser, sondern mit einem trockenen Tuch gereinigt werden konnte und sofort wieder benutzbar war. Mit dieser erstaunlichen Erfindung wird der Name von Hannelores Vater in der Pfalz bis heute in Verbindung gebracht. Die Firma Brendel hatte in den Krisenjahren 1928 bis 1932 besondere Umsatzsteigerungen erlebt, weil viele Arbeitslose versuchten, sich Einnahmen durch den Verkauf von selbst gebastelten Holzarbeiten zu verschaffen. Nach dem Krieg ging der Umsatz so stark zurück, dass die Firma Anfang 1951 Insolvenz anmelden musste. Auch Wilhelm Renner verlor damals seinen schlecht bezahlten Aushilfsjob und blieb für längere Zeit arbeitslos. Er war verbittert und für die Mutterstädter ein gebrochener Mensch. In ihren Augen wurde er mit einem Berufsverbot der französischen Besatzungsmacht für Verbrechen bestraft, wobei niemand so recht wusste, was er tatsächlich im Dritten Reich gemacht hatte. Auch in Renners Geburtsort hält sich bis heute das Gerücht, er sei Erfinder der Panzerfaust gewesen, was nachweislich nicht den Tatsachen entspricht.

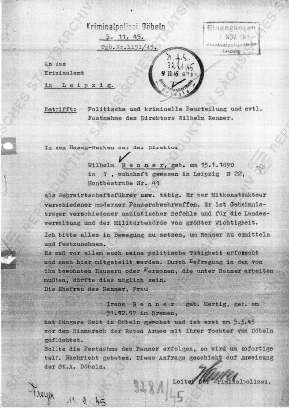

Seit seiner Flucht vor den sowjetischen Besatzungstruppen musste der Pfälzer mit der Angst vor einer Festnahme leben. Selbst über die Zonengrenzen hinweg war die Gefahr allgegenwärtig, entdeckt und den betreffenden Behörden überstellt zu werden. Das Döbelner Amtsgericht hatte die Kriminalpolizei der Stadt Leipzig am 20. Oktober 1945 »um recht baldige genaue Auskunft in politischer Hinsicht usw.« über den »Wehrwirtschaftsführer« und »Betriebsdirektor« der HASAG-Werke Wilhelm Renner gebeten. In ihrem Antwortschreiben neun Tage später teilten die Behörden dem Amtsgericht mit, dass »nach den vorliegenden politischen Unterlagen, die jedoch nicht lückenlos« seien, gegen Wilhelm Renner »nichts Belastendes« vorliege. Doch die Döbelner gaben nicht auf und wandten sich im Auftrag der Staatsanwaltschaft mit einem Schreiben vom 5. November 1945 an das Kriminalamt in Leipzig. In diesem Dokument wurde der ehemalige HASAG-Direktor nicht nur als »Wehrwirtschaftsführer« sondern auch als »Mitkonstrukteur verschiedener moderner Panzerabwehrwaffen« bezeichnet. Er sei »Geheimnisträger verschiedener nazistischer Befehle« gewesen und für die Landesverwaltung und die Behörde von größter Wichtigkeit. Man möge alle Hebel in Bewegung setzen, um Renners Aufenthaltsort zu ermitteln und ihn festzunehmen. In dem Schreiben der Döbelner Kripo wird auch Irene Renner erwähnt, die längere Zeit in Döbeln gewohnt habe und erst am 5. Mai 1945 vor dem Einmarsch der Roten Armee mit ihrer Tochter aus Döbeln geflüchtet sei. Abschließend heißt es: Sollte die Festnahme des Wilhelm Renner erfolgt sein, werde um sofortige telefonische Nachricht gebeten. Unterzeichnet war das Schreiben vom Leiter der Döbelner Kriminalpolizei.

Es dauerte mehr als zwei Monate, bis die Kriminaldienststelle Döbeln dem Landeskriminalamt in Dresden die »erfolgreich durchgeführte Fahndung nach einem führenden Nationalsozialisten« meldete. In diesem Schreiben vom 18. Januar 1946 wurde festgehalten, dass der ehemalige HASAG-Direktor Wilhelm Renner in den HASAG-Werken als der »Wirtschaftsführer usw.« tätig war. Er sei »Mitkonstrukteur verschiedener, moderner Panzerabwehrwaffen« und es sei bekannt, »dass Renner KZ-Häftlinge in Sachsenhausen mit Panzerfaustteilen beschäftigen ließ und diese besonders ausbeutete«. Er soll laut polizeilichen Akten den Ausspruch getan haben: »Ich lasse die verantwortlichen Leute, die sich in Zukunft etwas zu Schulden kommen lassen, einfach hinrichten.« Zu dieser erfolgreich durchgeführten Fahndung nach Wilhelm Renner hätten auch die aktuellen Daten des Einwohnermeldeamtes von Mutterstadt beigetragen, wonach die Renners seit dem 16. Juli 1945 polizeilich im Neuweg 2 angemeldet seien. Schließlich verwies die Kriminaldienststelle Döbeln noch darauf, die über Renner gesammelten Akten seien dem Amtsgericht Döbeln übergeben worden. Von dort seien Maßnahmen eingeleitet worden – in Verbindung mit der Militärkommandantur –, den »Renner nach hier überführen zu lassen«.

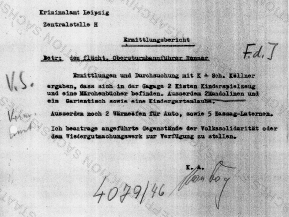

Im Rahmen ihrer Fahndung nach »dem flüchtigen Obersturmbannführer Renner« waren Kriminalbeamte durch die Information eines ehemaligen HASAG-Mitarbeiters auf die frühere Renner-Garage neben dem zerstörten Haus in der Montbéstraße 41 gestoßen. In einem Ermittlungsbericht mit der Überschrift »Betr. den flüchtigen Obersturmbannführer Renner« wurden am 8. Juli 1946 in der Garage folgende Gegenstände sichergestellt:

2 Kisten Kinderspielzeug und eine mit Märchenbüchern

5 HASAG-Lampen

1 Gartentisch

1 Kindergartenlaube

2 Mandolinen

2 kleine Autoheizöfen

Nach dem Protokoll vom 3. September 1946 erhielt die »Freie Deutsche Jugend« eine Mandoline und eine Gitarre. Die beiden Wärmeöfen fürs Auto und die fünf HASAG-Laternen wurden zur Verwendung der KA (Kriminalabteilung) Leipzig übergeben. Zwei Kisten Kinderspielzeug und eine Kiste Märchenbücher erhielt die Leipziger Volkssolidarität, ebenso einen Gartentisch und eine Kindergartenlaube.

Im Protokoll über die Einstellung des Verfahrens gegen Wilhelm Renner vom 26. April 1948 heißt es wörtlich: »Die Unterlagen erbringen den Beweis, dass der R. Abwehrbeauftragter und Wehrwirtschaftsführer war. In dieser Beziehung sich laufend Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben (sic!). Das Verfahren wurde eingestellt, weil der Beschuldigte sich in der Westzone aufhält.« Doch noch einmal wurde die Kriminaldienststelle in Döbeln aktiv. Mittlerweile hatte das sogenannte Kommissariat K 5, der politische Teil der Kriminalpolizei und die Vorgängerorganisation der berüchtigten Staatssicherheit der DDR, das Sagen. Das Kommissariat eröffnete am 3. Juni 1948 die »Zonenfahndung« gegen den »Beschuldigten Renner, Wilhelm«. Damit wurde die Akte Renner offenbar endgültig geschlossen. Weitere Dokumente konnten in den einschlägigen Archiven nicht gefunden werden.

In den zitierten Papieren ist immer wieder nachzulesen, Wilhelm Renner sei »Wehrwirtschaftsführer« gewesen. Unter dieser Bezeichnung wurden im nationalsozialistischen Deutschen Reich die Leiter kriegswichtiger Betriebe geführt. Tatsächlich findet sich im Berliner Bundesarchiv weder ein Nachweis darüber, dass Renner tatsächlich dieses Amt bekleidete, noch gibt es Belege für eine Mitgliedschaft in der »Sturmabteilung« (SA), der früheren paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer Republik und späteren »Hilfspolizei«. Der Rang eines SA-Obersturmbannführers lässt sich ebenfalls nicht stichfest nachweisen, wenngleich Renner nach Zeitzeugenaussagen im Leipziger Telefonbuch als SA-Mann verzeichnet gewesen sein soll. Auch sind die Mitgliederverzeichnisse von NSDAP-Unterorganisationen im Bundesarchiv zum Teil lückenhaft und können insofern nicht als eindeutige Quellen herangezogen werden.

Mit diesem Schreiben wandte sich die Kriminalpolizei Döbeln an ihre Kollegen in Leipzig mit der Bitte um Unterstützung bei der Fahndung nach Wilhelm Renner und bei der Nachforschung, welche politische Rolle Wilhelm Renner im Nationalsozialismus gespielt hat. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv

Ermittlungsbericht vom Kriminalamt Leipzig, in dem aufgeführt wird, welche Gegenstände bei der Durchsuchung der Garage des zerstörten Leipziger Elternhauses von Hannelore Kohl gefunden und sichergestellt wurden. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv

Hannelores Vater erfuhr von den Fahndungsmaßnahmen, die in Döbeln und Leipzig angestrengt wurden, nichts. Von den Franzosen in der Pfalz ging für ihn keine Gefahr aus. Die französische Besatzungsmacht beschränkte sich auf die Suche nach NS-Spitzenfunktionären, zu denen der frühere Leipziger Fabrikdirektor in ihren Augen offenbar nicht gehörte. Die Militärregierung hatte die Durchführung der Entnazifizierung bereits im Herbst 1945 in deutsche Hände gelegt und kontrollierte lediglich die Einhaltung der Bestimmungen. Den aus 131 Punkten bestehenden Fragebogen mussten nur Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Inhaber verantwortlicher Posten im öffentlichen Leben und in der Privatwirtschaft ausfüllen. Dazu zählte Renner zweifellos; dennoch scheint es ihm gelungen zu sein, sich erfolgreich einer Ermittlung der Entnazifizierungsbehörde in der französischen Besatzungszone zu entziehen. Er beantragte nicht einmal einen »Persilschein« für Angestellte in den »Mitläuferfabriken«. Jedenfalls gibt es darüber keine Belege. Zwar stand er im Januar 1948 auf der Liste von weit über 70 Personen des Bürgermeisters von Mutterstadt, die aufgefordert wurden, sich dem Meldeverfahren der Landesverordnung zur politischen Säuberung zu unterziehen. Doch ein von ihm persönlich ausgefüllter Meldebogen konnte in dem einschlägigen Archiv nicht gefunden werden. Dem ehemaligen HASAG-Direktor war es mit frei erfundenen Legenden gelungen, sein wahres Leben und das seiner Frau im nationalsozialistischen Deutschland zu verschleiern.

Von all dem ahnte seine geliebte Tochter Hannelore nichts. Sie verehrte ihren Vater als rechtschaffenen, völlig unpolitischen Spitzeningenieur und beschrieb ihn sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen als ehrbaren Bürger. Irene indes musste es besser wissen. Sie war sicherlich in alle Einzelheiten seiner beruflichen Verantwortlichkeiten, parteipolitischen Aktivitäten und Verstrickungen eingeweiht. Doch darüber schwieg sie gegenüber Hannelore bis zu ihrem Tod.

Das Ausblenden des Gewesenen war eine damals von Vielen verfolgte Strategie, die auch gezielte Lügen einschloss, wenn es als notwendig angesehen wurde. Irene Renner hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie seit dem Kirchenaustritt ohne jegliche religiöse Bindung war. In ihrer Bremer Geburtsurkunde vom 4. Januar 1898 noch als Angehörige der »evangelischen Religion« geführt, fand bereits ihre kirchliche Trauung mit Wilhelm am 2. Februar 1929 nicht in einem protestantischen Gotteshaus statt, sondern wurde als »Haustrauung« in der elterlichen Wohnung vollzogen. Der Kirchenaustritt vom 19. September 1940 schließlich führte zum Kappen jeglicher Verbindungen zur Amtskirche, die auch in der neuen Heimat beibehalten wurde. Nach dem Willen der Eltern wurde Hannelore nicht konfirmiert. Es gibt Gerüchte, wonach sich der damalige Mutterstädter Pfarrer Johannes Bähr geweigert habe, Hannelore zum Konfirmandenunterricht zuzulassen, weil sie der evangelischen Kirche nicht angehöre. Belegen lässt sich dies nicht. Dokumentiert ist aber, dass Johannes Bähr auf Bitten von Hannelores Mutter eine Patenschafts-Urkunde ausstellte. Hannelore sollte in der Verwandtschaft eine Patenschaft übernehmen, wozu sie als Voraussetzung den Nachweis über den Empfang der Konfirmation erbringen musste. Irene Renner versicherte bei einem Besuch im Pfarrhaus Pfarrer Bähr auf Treu und Glauben im Beisein ihrer Tochter, diese sei sehr wohl konfirmiert. Vermutlich eine glatte Lüge, Belege für eine Konfirmation gibt es nicht. Der seit 1937 in Mutterstadt tätige Pfarrer, ein Mann des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, der wegen seiner »Judenfreundlichkeit und Widerständigkeit gegen das System« nach der Kristallnacht 1938 ins Gefängnis kam und später erheblichen Repressalien ausgesetzt war, wusste vom Kirchenaustritt der Familie Renner. Er hatte einst persönlich die Evangelische Kirche der Pfalz in Speyer darüber in Kenntnis gesetzt. Johannes Bähr mochte Hannelores Vater nicht und fand nur sarkastische Worte für ihn, weil dieser unverdrossen an seiner NS-Ideologie festhielt und als unverbesserlicher Gegner des Protestantismus galt. Hannelore begegnete er hingegen mit Mitgefühl. Ob er Irenes Version vom Empfang der Konfirmation tatsächlich glaubte, oder nur hoffte, ein verlorenes Schäfchen für die Kirche zurückgewinnen zu können, bleibt ungewiss. Jedenfalls beglaubigte er mit Stempel und Unterschrift die Urkunde für Hannelores Patenschaftsübernahme.

Wenn Hannelore, wofür vieles spricht, nie konfirmiert wurde, war es die auch sonst sehr bestimmende Mutter, die von ihrer Tochter Stillschweigen einforderte, wenn nicht gar zur Lüge animierte. Für den erfahrenen Pfarrer stand die Seelsorge im Mittelpunkt seiner Entscheidung, und er hoffte damit auf eine vorsichtige Einbindung der beiden in die kirchliche Gemeinde. Tatsächlich wurden Mutter und Tochter hin und wieder in der Kirche gesehen, während Vater Renner bis zu seinem Tod kein Gotteshaus betrat. Konsequenterweise legte er auf eine kirchliche Beisetzung keinen Wert.

* * *

Auch für Hannelore muss es eine ganz besondere Erleichterung gewesen sein, als ihr arbeitsloser Vater endlich eine vielversprechende Position angeboten bekam. Mit der Festanstellung in einem erfolgreichen Unternehmen erfüllte sich für den Pfälzer ein lang gehegter Traum im Nachkriegsdeutschland. Allerdings musste er in den sauren Apfel beißen, seine geliebte Heimat zu verlassen und nach Ulm ziehen. Hier übernahm Wilhelm Renner zum 1. Mai 1950 einen Posten als Direktor bei der Herrenwäschefabrik Mey & Edlich. Möglicherweise halfen dabei verwandtschaftliche Beziehungen. Schließlich stammte Irene Renners Mutter aus diesem einst sächsischen Unternehmen und ehedem ältesten Versandhaus des Landes. Nach den Jahren der Gelegenheitsarbeit, der Arbeitslosigkeit, des Nicht-Gebraucht-Werdens, des tiefen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Falls brach nun eine neue Zeit an. Wilhelm Renner wurde sogar Mitglied der Geschäftsleitung und war – wie sein Enkel Peter Kohl berichtet – für alle technischen Angelegenheiten der Fabrikation sowie für die technische Beratung in allen Handels- und Exportbelangen der »Mey & Edlich, Betriebsstätten West« verantwortlich.

Wie prekär die finanziellen Verhältnisse der Familie auch noch zu Anfang der Fünfzigerjahre waren, belegt die Tatsache, dass sich Wilhelm alleine nach Ulm an der Donau begab und dort in das Notquartier für ausgebombte Ulmer Bürger, Flüchtlinge und Vertriebene einzog. Es war die berühmte Wilhelmsburg, von 1842 bis 1849 als Reduit der Zitadelle der Festung Ulm erbaut, später kaiserliche Kaserne, von der Reichswehr belegt, gegen Ende des Krieges von polnischen Zwangsarbeitern bewohnt und heute ein Bundeswehr-Standort. Nach dem Krieg wurde die Wilhelmsburg zum Flüchtlingslager mit eigenem Laden, einer Poststelle und einer Schule. Zeitweise lebten hier über 3000 Menschen. Wilhelm war sehr beengt untergebracht, die Räume wurden in der Regel mit mehreren Personen belegt. Für den ehemaligen HASAG-Direktor eine Zumutung und im Vergleich zu den Wohnverhältnissen in Mutterstadt ein neuerlicher Abstieg. Doch Renner biss sich durch und verfolgte konsequent das Ziel, beruflich und materiell so abgesichert zu sein, um seine Familie ernähren zu können.

Als die Firma Mey & Edlich Teile ihrer Produktionsstätten von Ulm nach Leinfelden verlegte, ging Wilhelms Zeit im Notquartier zu Ende. Endlich konnte er nach monatelanger Trennung seine Familie zu sich holen. Ganz in der Nähe seines Arbeitsplatzes richteten sich die Renners in einer Zweizimmerwohnung in der Mörikestraße ein. Und schon wurde auch für sie ein Stück Wirtschaftswunder Wirklichkeit: Die bescheidenen Ersparnisse reichten 1952 für die Anschaffung eines kleinen gebrauchten Pkws.

* * *

Die Nachkriegsjahre waren nicht nur für Hannelores Eltern die schlimmsten ihres Lebens. Das Wegbrechen einer gesicherten Existenz, der tiefe Fall aus privilegierten, wohlhabenden Kreisen in die Schicht der Habenichtse wirkte sich natürlich auch verheerend auf das junge Mädchen aus. Das Einzige, was Hannelore in dieser Zeit Stabilität verlieh, waren der regelmäßige Schulbesuch und die Freude am Lernen, die ihr über manche Probleme des Alltags hinweghalf. Was sie, wie so viele ihrer Generation, nicht verarbeiten konnte, waren die immer wiederkehrenden traumatischen Erinnerungen: die Bombenangriffe auf Leipzig, die Phosphorbomben, die nicht gelöscht werden konnten und die Straßenzüge in ein apokalyptisches Szenario verwandelten. Wie ein Albtraum verfolgte sie der »Bahnhofsdienst« von Döbeln, die Bilder der offenen Güterwaggons mit erfrorenen Menschen und grausam verstümmelten Soldaten, die unbeschreiblichen hygienischen Zustände und die andauernden Tieffliegerangriffe. Auch jetzt noch waren die Erlebnisse der Flucht gegenwärtig, das Gefühl der Entwurzelung, die Angst vor dem Untergang, die Ohnmacht eines Mädchens, das die Welt nicht mehr verstehen und das Chaos nicht fassen konnte. In unseren langen Gesprächen erzählte sie, dass sich die Bilder der Flucht, der Misshandlung, der brutalenVergewaltigung unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt hatten. Bis zu ihrem Tod quälte sie das Erlebte, das Stigma, ein misshandeltes und missbrauchtes Kind gewesen zu sein. In den Jahren nach dem Krieg gab es keinen Raum dafür, die traumatischen Erlebnisse zu bewältigen. Jeder hatte sein Päckchen allein zu tragen, es galt, alles schnell zu verdrängen und mit aller Macht am Wirtschaftswunder zu arbeiten. Hannelore musste der Pflicht genügen, sie musste funktionieren, um wenigstens die von ihr erwarteten schulischen Leistungen zu erbringen.

An den Ludwigshafener Schulen fehlte es in den Nachkriegsjahren an Lehrkräften und Schulbüchern. Zudem verlangte die französische Besatzungsmacht, dass die Kinder die französische Sprache erlernten. In Döbeln hatte Hannelore mit Latein begonnen, jetzt musste sie sich auf Französisch und Englisch umstellen. Ohne fremde Hilfe meisterte sie die schulischen Anforderungen mit Bravour, glänzte in den naturwissenschaftlichen Fächern und überzeugte auch in den Sprachen. Aus ihrer Begabung machte sie das Beste, auch finanziell: Hannelore gab Nachhilfeunterricht in fast allen Fächern. Für fünf Mark pro Stunde verhalf sie schwächeren Schülerinnen zum Weiterkommen und steckte ihren ganzen Ehrgeiz in den Erfolg ihrer Schützlinge. Misserfolge wären »geschäftsschädigend« gewesen, auch deshalb strengte sie sich sehr an, damit ihre Schüler das nächste Klassenziel auch erreichten. Neben der wunderbaren Geldvermehrung hatte der Nachhilfeunterricht einen weiteren angenehmen Nebeneffekt. Hannelore ging zu ihren Schülern nach Hause und genoss die geheizten Stuben während der winterlichen Kälteperioden. Außerdem fiel nicht selten etwas zu essen ab, was ihre Lebensfreude allenthalben steigerte. Das Gewicht des Mädchens hatte sich lange an der Grenze zur Unterernährung bewegt, nun aß sie mit gutem Appetit. Besonders freute sie sich über die »Quäker-Speisung« der Amerikaner: von dem süßen Brei aus Milchpulver und Haferflocken verschlang sie große Portionen. Klassenkameradinnen erinnern sich, dass man sie wegen ihrer markanten Wangenknochen bald mit dem Spitznamen »Pfannkuchen« bedachte. Für ein Mädchen in diesem Alter, zumal für eine Außenseiterin wie Hannelore, eine massive Kränkung. Die Hänselei hinterließ eine weitere Wunde auf ihrer Seele. Ihre Zurückhaltung, ihre Menschenscheu und ihr Misstrauen gegenüber anderen nahmen noch zu. Zumal die Lebensumstände zu Hause nicht dazu beitrugen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Noch waren die Renners bettelarm, und Hannelore besaß nicht einmal ein eigenes Bett. Oft schlief sie bei Nachbarn, im Doppelbett mit den Nachbarsfrauen, deren Männer noch in Gefangenschaft waren, musste Woche für Woche die Schlafplätze wechseln. Damals, so berichten ihre Bekannte, gewöhnte sie sich auch eine besondere Schlaftechnik an, die sie bis zu ihrem Lebensende nicht mehr ablegen wollte. Sie legte sich ins Bett und, um niemanden zu stören, bewegte sich nicht. Niemals drehte sie sich bewusst von einer auf die andere Seite, rutschte nach oben oder unten, sondern blieb bis zum Aufstehen wie erstarrt auf dem Rücken liegen.

Mit dem Umzug vom Mutterstädter Neuweg 2 in die Friedensstraße 31 am 15. Juni 1949 verbesserten sich wenigstens die Wohnverhältnisse. Mit zwei Zimmern, Küche und Bad war die dreiköpfige Flüchtlingsfamilie besser gestellt als manch anderer. Ein eigenes Bad benutzen zu können, empfand Hannelore damals als ausgesprochenen Luxus. Die Versorgungslage blieb indes schwierig. Die Lebensmittelzuteilungen waren gering und betrugen 1948 in der Pfalz 1850 Kalorien pro Kopf: 300 Gramm Brot, 20 Gramm Fett, 26 Gramm Fleisch und 35 Gramm Zucker. Dürftig war auch die Kleidung, die meist aus gebrauchten Stücken geschneidert wurde. Miserabel war die Versorgung mit Schuhwerk. Es gab Zeiten, da musste sie sich drei Jahre lang mit den gleichen billigen Gummischuhen begnügen, die für ein heranwachsendes Mädchen zur Qual werden konnten.

Mit der Währungsreform vom Juni 1948 verbesserte sich auch für die Renners die Lebensqualität. Der unkontrollierte Tauschhandel, das Feilschen um Güter des einfachsten Bedarfs hatten ein Ende. Geldwert und Kaufkraft stiegen allmählich, sodass sich auch das zur Sparsamkeit und Genügsamkeit erzogene Flüchtlingskind häufiger Kino- oder Schwimmbadbesuche leisten konnte. Ein weiterer Lichtblick waren die Übernachtungen bei ihrer Ludwigshafener Klassenkameradin Annegret. Die letzte Bahn nach Mutterstadt fuhr gegen 18:00 Uhr. Und wann immer besondere Anlässe wie Theater- oder Konzertbesuche anstanden, später auch der Tanzkurs, konnte Hannelore im Haus der Eltern ihrer Freundin Quartier beziehen. Die Freundschaft zwischen Annegret und Hannelore resultierte nicht zuletzt aus ähnlichen Schicksalen der Eltern. Annegrets Vater war Chemiker, politisch belastet und zeitweise mit einem Berufsverbot belegt gewesen. Es waren Annegrets Eltern, die den Renners eine erste bescheidene Grundausstattung an Möbeln überlassen hatten – eine Hilfestellung, die Hannelore nie vergaß.

Die beiden Mädchen wurden mit der Zeit ein eingespieltes, vertrautes Team, vor allem, wenn es um ihr großes Ziel ging: das Erreichen des Abiturs. In der französischen Besatzungszone war das Zentralabitur Pflicht bis zum Abitur-Jahrgang 1951. Doch bevor es zur Abiturprüfung und der feierlichen Übergabe der Zeugnisse kam, musste Hannelore eine schwere Hürde nehmen. Wer zum Abitur zugelassen werden wollte, musste das 18. Lebensjahr erreicht haben. Diese Voraussetzung fehlte der Siebzehnjährigen. Zum Glück hatte die Jüngste der 20 Schülerinnen zählenden Abiturklasse des Jahrgangs 1951 einflussreiche Befürworter im Lehrerkollegium und erreichte schließlich die Zulassung. Nachdem im Dezember 1950 die Anmeldung erfolgt war, konzentrierte Hannelore ihre ganze Kraft darauf, die Leistungen zu erbringen, die von ihren älteren Klassenkameradinnen gefordert wurden. Dank der ausführlichen Tagebucheintragungen von Mutter Irene, die Peter Kohl in seinem Buch zitiert, ist das Thema der schriftlichen Prüfung in Deutsch bekannt. Aus den zur Auswahl stehenden zwei Themen entschied sich Hannelore für einen politischen Aufsatz: »Wie kann der jugendliche Mensch für das politische Leben gewonnen und für die späteren politischen Aufgaben vorbereitet werden?« Wie die Note ausfiel, hat Hannelores Mutter indes nicht notiert.

Am 21. Juni 1951 gab es endlich die begehrten Zeugnisse, und Hannelore konnte sich über ihren ausgezeichneten Notendurchschnitt nur freuen. Die frisch gebackene Abiturientin genoss die neue Freiheit, das Tor für eine akademische Laufbahn war weit geöffnet. Doch wie in den vergangenen Jahren musste sich Hannelore auch jetzt wieder bescheiden. Aus finanziellen Gründen war ein Universitätsstudium ausgeschlossen. Dazu reichte Vaters Einkommen bei Mey & Edlich noch nicht aus. Und mit Hannelores Fähigkeiten, wie dem mittlerweile fast perfekten Stenografie- und Schreibmaschineschreiben, ein Studium zu finanzieren, schien unmöglich. In dieser Situation entschied sich Hannelore für das Nächstliegende: Kurz entschlossen meldete sie sich im nahe gelegenen Germersheimer Auslands- und Dolmetscherinstitut an. Im Hauptfach belegte sie Französisch, in den Nebenfächern Englisch und Spanisch.

Mit dem Wintersemester 1951/52 begann eine neue Lebensphase. Hannelore war erstmals auf sich alleine gestellt. Sie bezog eine kleine Bude, die Besuche in der elterlichen Wohnung in Leinfelden beschränkten sich während des Semesters auf wenige Wochenenden und Feiertage. Sie nutzte die neue Freiheit zu intensiver Arbeit und verfolgte mit Ehrgeiz ihr Sprachenstudium. Der an Bescheidenheit und Verzicht gewöhnten Studentin war klar, dass ein von den Eltern finanzierter Studienaufenthalt im Ausland nicht realisierbar war. Aber sie wusste sich zu helfen und bewarb sich erfolgreich um eine Stelle als Au-pair-Mädchen in Paris. Mit wenig Geld in der Tasche, aber mit hohen Erwartungen, fuhr sie Mitte März 1952 mit dem Zug in die französische Hauptstadt. Hier wurde sie ausgesprochen freundlich – damals keine Selbstverständlichkeit – in einer recht wohlhabenden Familie aufgenommen.

Was sie in ihrer deutschen Heimat schon bis zur Perfektion verfeinert hatte, war in Paris wieder gefragt: Die Germersheimer Studentin entwickelte ein Nachhilfekonzept für die einzige Tochter der französischen Gasteltern. Ausgestattet mit einem guten Lexikon, »dozierte« sie nun ausschließlich auf Französisch, wovon ihre eigenen Sprachfähigkeiten entscheidend profitierten. So nutzte sie den Paris-Aufenthalt auch für sich optimal. Mit ihrem bescheidenen Taschengeld konnte sie sich während ihrer knapp bemessenen freien Zeit kleine Ausflüge leisten und die Schönheiten der französischen Metropole kennenlernen. Nach zweieinhalb Monaten ging der Paris-Aufenthalt zu Ende, Hannelore musste Abschied nehmen von dieser deutschfreundlichen Pariser Familie, bei der sie sich so gut aufgehoben gefühlt hatte. Der Besuch hatte ihr brüchiges Selbstbewusstsein gefestigt, mit ihm hatte sie ihre Selbstständigkeit unter Beweis stellen können.

Voller Schwung und gestärkt durch die positiven Erfahrungen nahm sie das zweite Semester in Angriff. Alles deutete darauf hin, dass ihr Dolmetscherstudium die richtige Wahl gewesen und ein erfolgreicher Abschluss in Kürze zu erwarten war. Nach allem, was das Flüchtlingskind an seelischen Belastungen und Verletzungen erlebt hatte, deutete nun alles auf eine fast sorgenfreie Lebensphase hin.

* * *

Der Umzug nach Leinfelden war noch keine vier Wochen her, als Wilhelm Renner mit 62 Jahren überraschend am 18. September 1952 im städtischen Katharinenhospital in Stuttgart starb. Überliefert ist, dass Hannelore noch rechtzeitig aus Germersheim anreiste, um von ihrem über alles geliebten Vater Abschied zu nehmen. Er war die prägende Figur in ihrem bisherigen Leben gewesen. Auf dem Totenbett sagte er noch einen Satz, der für Hannelores Leben maßgeblich wurde: »Wenn du später etwas zu tun hast, dann sage nie: ich kann es nicht. Sage vielleicht: Ich kann es noch nicht.«

In der Sterbeurkunde Nummer 2420 vom 19. September 1952 wird als Todesursache »Coronarsklerose« angegeben, eine Verkalkung und Veränderung der Herzkranzgefäße. Diese Todesursache wurde von einigen Zeitzeugen angezweifelt. Immer wieder tauchten Gerüchte auf, er habe sich das Leben genommen, die aber nie bestätigt werden konnten. Wilhelm Renner, so die Vermutungen, habe wohl den Gedanken daran, er habe seinen Posten bei May & Edlich vor allem den verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Frau zu verdanken, nur schwer ertragen. Es sei ihm, so eine weitere Mutmaßung, auch nicht gelungen, in dieser ihm fremden Bekleidungsbranche den Anforderungen der Geschäftsführung zu genügen und mit den innerbetrieblichen Abläufen zurechtzukommen. Im tiefsten Herzen habe er wohl das Ende seiner Direktorenkarriere in Leipzig nie verwunden und sich mit dem daraus resultierenden tiefen gesellschaftlichen und sozialen Absturz nicht abfinden können. Nicht überraschend wäre, wenn er trotz großer Kraftanstrengung eine Depression entwickelt hätte. Ob diese Lesart zutreffend ist, bleibt ungewiss. Fakt ist, dass er – außer seiner Frau, wenn überhaupt – niemandem sein wahres Gefühlsleben offenbarte. Hannelore blieb er als ein Mann mit großer Herzenswärme, als äußerst verständnisvoller und liebevoller Vater in Erinnerung.

Wilhelm Renner wurde am 20. September 1952 in Stuttgart eingeäschert und am 2. Dezember des gleichen Jahres auf dem Riensberger Friedhof im Bremer Stadtteil Schwachhausen ohne kirchlichen Segen beigesetzt. Der berühmte Riensberger Friedhof ist eine parkähnliche Ruhestätte mit einem See, mehreren Brücken, vielen künstlerisch bedeutsamen Grabmalen, Mausoleen und einer gotischen Backsteinkapelle. Hier fand Wilhelm Renner seine letzte Ruhe in der Grabstätte seines Schwiegervaters und seines Schwagers.

Was hat Hannelore über ihren Vater tatsächlich gewusst? Wusste sie, dass er sich nicht nur aus Opportunismus und Karrieregründen, sondern auch und vor allem aus politischer Überzeugung bewusst in den Dienst der Nazis gestellt hatte und nicht nur Mitwisser, sondern auch Mittäter gewesen war? Woher hatte die Tochter die oft geäußerte Überzeugung, er sei nur ein unpolitischer Spezialist gewesen, der mit Politik niemals mehr etwas zu tun haben wollte? War er nach juristischer Bewertung nicht viel eher ein Täter, auch wenn er niemals verurteilt wurde? Gehörte er als Direktor eines NS-Musterbetriebs nicht vielmehr zu Hitlers willfährigen Helfern? Wie hat er es nach 1945 geschafft, seine NS-Belastung zu vertuschen und mit Erfolg Spuren zu verwischen? Hat Hannelore bewusst die Legendenbildung und das Verschweigen mitbekommen oder hat selbst sie nie etwas darüber erfahren? All das sind Fragen, die sich heute nicht mehr beantworten lassen. Es scheint, als habe auch im Hause Renner wie in Millionen anderen Familien nach dem Krieg tiefe Verunsicherung geherrscht, als sei das Schweigen über mögliche Verstrickungen oberstes Gebot gewesen. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass beim Thema Vergangenheitsbewältigung eine jahrelange Sprachlosigkeit zwischen Hannelore und ihren Eltern herrschte.

PFLICHT

Für Hannelore war der plötzliche Tod des Vaters ein tiefer Einschnitt. Sie verlor ihren engsten Vertrauten, ihr Vorbild, ihren verlässlichsten Beschützer und sicheren Halt im Leben. Der neuerliche Schicksalsschlag machte den beiden Hinterbliebenen schwer zu schaffen. Hinzu kam das Unvermögen der vierundfünfzigjährigen Mutter, mit der neuen Situation fertig zu werden. Irene Renner, sieht man von ihrer Kriegsverpflichtung ab, war nicht an ernsthaftes Arbeiten gewöhnt, war immer die Frau an seiner Seite gewesen, privilegiert und verwöhnt, bis der Krieg ihr sorgenfreies Leben zerstört hatte. Nach dem Tod ihres Mannes war sie wohl völlig überfordert damit, ihre eigene Existenz und die ihrer Tochter zu sichern. Denn neben dem Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen kam ein materiell harter Schlag hinzu: Es gab keine Versorgungsansprüche, keine Witwenrente, nichts, absolut nichts.

Psychisch auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt und physisch ohnehin angegriffen, brach Hannelore ihr Studium an der Germersheimer Dolmetscherschule ab. Sie musste Geld verdienen, um ihre Mutter und sich zu ernähren. Das Kind der Nazi-Eltern, das Flüchtlingskind, die stolze Gymnasiastin, die wissbegierige Studentin, das geschätzte Au-pair-Mädchen: Seit der Evakuierung nach Döbeln hatte Hannelore ihren Beitrag leisten müssen – und sei es, dass sie lernte, Essen zu organisieren. Immer ging es um die Sicherung der Existenz. Hannelores späte Kindheit und Jugend waren, wie bei Millionen anderen auch, kriegsbedingt geprägt vom ständigen Kampf ums Überleben. Jetzt musste sie auch noch ihren Vater ersetzen und auf eine Ausbildung verzichten. Das Gefühl, zu kurz zu kommen, ließ sie nicht mehr los. All ihre Talente, ihre naturwissenschaftlichen und sprachlichen Begabungen lagen brach, weil sie eine folgenschwere Kehrtwendung in ihrem Leben vollziehen musste.

Nachdem sie mitten im zweiten Semester das Sprachstudium abgebrochen hatte, jobbte sie vorübergehend im Stuttgarter Konradin-Verlag, redigierte Manuskripte und las Korrektur. Mit ihrem bescheidenen Gehalt musste sie nicht nur die Miete für die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Leinfelden stemmen, sondern auch für den Unterhalt der Mutter sorgen. Ein Schicksal, das sich in dieser Zeit tausendfach wiederholte, für die Betroffenen aber das Ende aller Träume bedeutete.

Hannelore war nach dem Tod ihres Vaters klar, dass sie einen ganz neuen Weg einschlagen musste. Ein glänzendes Abitur ohne eine anschließende berufliche Ausbildung reichte nicht aus, sie musste sich fortbilden. Da ihre Mutter und sie nicht im Raum Stuttgart bleiben wollten, sollte ein Umzug nach Ludwigshafen auch einen beruflichen Neuanfang ermöglichen. Kurz nachdem die beiden Frauen Ende April 1953 in die Ludwigshafener Achenbachstraße 24 umgezogen waren, legte Hannelore die Handelskammerprüfung im englischen und französischen Stenografieren ab. Damit hatte sie zumindest ein erstes Zertifikat, das mehr wert war als der Nachweis eines abgebrochenen Dolmetscherstudiums. Mit dieser »Ausbildung« bewarb sie sich erfolgreich bei der Ludwigshafener BASF (Badische Anilin- & Soda-Fabrik) und trat am 15. Juni 1953 als kaufmännische Angestellte ihre erste Festanstellung an. Mit einem monatlichen Salär von 250 Mark war für damalige Verhältnisse ein bescheidenes Auskommen gesichert. Unterdessen war es Hannelores Mutter tatsächlich gelungen, bei einem Ludwigshafener Chemieunternehmen als Sekretärin unterzukommen. Mit Hannelores Hilfe hatte sie sich zu Hause monatelang vorbereitet und geübt.

* * *

Mit dem Tod des Vaters, dem Studienabbruch, der Jobsuche und dem Umzug nach Ludwigshafen musste die knapp Zwanzigjährige erst einmal zurechtkommen. In dieser äußerst schwierigen Lebensphase stand ihr ein Mensch zur Seite, den sie mit 15 Jahren kennen gelernt hatte: Helmut Kohl. Der robuste Pfälzer war ihr eine wichtige Stütze, ohne die sie die Schicksalsschläge kaum verkraftet hätte. Den drei Jahre älteren Ludwigshafener hatte die Gymnasiastin bei einem Tanztee im Jahr 1948 kennen gelernt. Kohls Jungenklasse hatte die Schülerinnen des Ludwigshafener Mädchengymnasiums zu einer Fete ins Gasthaus zum Weinberg im Friesenheim eingeladen. Aus dieser ersten Zufallsbegegnung kurz nach der Währungsreform hatte sich eine Freundschaft entwickelt, die von Jahr zu Jahr tragfähiger geworden war. In jenem fünften Jahr ihrer Bekanntschaft erwies sich Helmut Kohl als verlässlicher Freund, der in der Stunde großer persönlicher Not, in der Zeit des Schmerzes über den Verlust des geliebten Vaters, hohe Sensibilität für die Freundin zeigte und half, die tiefe Verzweiflung zu lindern.

Helmut Kohl war am 3. April 1930 in Ludwigshafen als jüngstes von drei Kindern zur Welt gekommen. Seine Mutter Cäcilie, das zweite von vier Kindern, wurde am 18. November 1890 geboren. Die Lehrertochter besuchte ein Mädchenpensionat und lernte bei Nonnen Hauswirtschaft, Sticken und Nähen. Sie starb 1979.

Kohls Vater, ein Finanzbeamter, stammte aus einer Bauernfamilie im Unterfränkischen. Als ältester Sohn von insgesamt 13 Kindern kam er am 6. Januar 1887 zur Welt. Hans Kohl wurde wie seine Frau Cäcilie 88 Jahre alt und starb am 20. Oktober 1975.

Bis zum Kriegsbeginn verbrachte Helmut Kohl im Friesenheimer Eigenheim eine unbeschwerte Kindheit. Nach vierjähriger Volksschulzeit besuchte er die Oberrealschule in der Ludwigshafener Leuschnerstraße und wurde Pimpf im »Deutschen Jungvolk in der HJ«. Seine liberal-katholische Erziehung sowie die kritische Einstellung seiner Eltern zum Nationalsozialismus ließen ihn allerdings auf gesunde Distanz zur Hitler-Jugend gehen. Er erlebte die Bombardierung seiner Geburtsstadt Ludwigshafen und wurde zum Bergen von Toten und zu Aufräumungsarbeiten in der zerstörten Stadt herangezogen. Für den damals Fünfzehnjährigen, der nie zuvor mit dem Tod konfrontiert gewesen war, eine schockierende Erfahrung. Noch Anfang April 1945 wurde er in einem Berchtesgadener Wehrertüchtigungslager vereidigt und sollte zum Flakhelfer ausgebildet werden.

Wie die meisten Schüler in dieser Zeit erlebte auch Helmut Kohl während des Krieges ständigen Unterrichtsausfall. Als der Krieg zu Ende war, begann der Schulbetrieb erst Monate später. Die Schüler des Geburtsjahrgangs 1930 hatten zu diesem Zeitpunkt durchweg zwei Jahre verloren. Allerdings war diese Generation durch Krieg und Bombennächte reifer geworden als die folgenden Generationen. Der Friesenheimer engagierte sich stark als Klassensprecher, war anerkannt, ohne Primus zu sein. Beim französischen Zentralabitur mit recht hohem Schwierigkeitsgrad hatte er viel Glück. Mit einer glatten Sechs in der Mathematik-Abiturarbeit stellte er einen Rekord auf: Es war die schlechteste Mathematiknote in ganz Rheinland-Pfalz. Dank einer Spitzenleistung mit der Note Sehr gut in Deutsch konnte er ausgleichen und schaffte im Juli 1950 ein mittelmäßiges Abitur.

Seit Anfang Juli 1946 gab es einen Kreisverband der CDU Ludwigshafen, den Helmuts Vater Hans mitbegründet hatte. Für den politisch stark interessierten Jugendlichen kam der Impuls, im Dezember 1946 in die CDU einzutreten, aus dem Elternhaus. Als jüngstes Parteimitglied sammelte Helmut erste praktische Erfahrungen im Landtagswahlkampf 1947. »Helle«, wie der Gymnasiast genannt wurde, machte sich als Plakatkleber nützlich und lernte hautnah die Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der CDU und der SPD kennen. Besonders fasziniert war er von Johannes Fink, einem Priester der Arbeiter und kleinen Leute und volkstümlichen Redner. Im katholischen Pfarrhaus von Limburgerhof nahm Kohl seit 1947 regelmäßig an wöchentlichen Treffen teil. Dabei ging es nicht allein um geistige Strömungen des politischen Katholizismus, Liberalismus und Sozialismus, sondern auch um einfache methodische Fragen des politischen Handwerks. Ebenfalls nicht ganz unerheblich: Bei Pfarrer Fink gab es immer etwas zu essen und zu trinken, Kaffee und Kuchen, vor allem aber pfälzische Wurstspezialitäten.

Kohl engagierte sich als Ortsvorsteher der Jungen Union, spürte aber schon früh, wie wichtig eine zielstrebige Arbeit in der Mutterpartei war. Bereits 1948 nahm er mit Sitz und Stimme als Delegierter an allen wichtigen Parteiveranstaltungen teil. Im ersten Bundestagswahlkampf 1949 befand sich der Ludwigshafener an vorderster Front beim Plakatekleben und bei zentralen Kundgebungen in der Pfalz. Seinen ersten öffentlichen Auftritt als Wahlredner hatte Kohl am Vorabend der Bundestagswahl am 13. August 1949 in Mutterstadt, der neuen Heimat seiner Freundin Hannelore Renner. In den folgenden Jahren arbeitete Kohl als CDU-Delegierter, reiste kreuz und quer durch das »Land aus der Retorte«, knüpfte landesweit Kontakte und wurde mit kritischen Äußerungen über die Honoratioren der CDU in Rheinland-Pfalz bekannt.

Im Wintersemester 1950/51 nahm er sein Studium an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main auf. In der Staatsrechtlichen und Philosophischen Fakultät eingeschrieben, hörte er Vorlesungen in Nationalökonomie und besuchte ein erstes Proseminar. Der junge Student war fasziniert von Professoren mit glanzvollen Namen wie Walter Hallstein und Carlo Schmid. In den Semesterferien jobbte er als Steinschleifer in der BASF. Sechs Jahre lang besaß er dort einen Stammplatz für diesen schmutzigen, aber gut bezahlten Job.

Wegen des beträchtlichen Aufwands, den das Pendeln zwischen Ludwigshafen und Frankfurt verursachte, wechselte Kohl die Universität und schrieb sich im Wintersemester 1951/52 an der Juristischen und Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg ein. Von der zunächst beabsichtigten juristischen Laufbahn kam er im vierten Semester ab und wählte als Hauptfach Geschichte, sowie Staatsrecht, Öffentliches Recht und Politische Wissenschaften als Nebenfächer. In den ersten Proseminaren hatte er wegen bescheidener Sprachkenntnisse vor allem in Latein große Schwierigkeiten. Die meisten akademischen Lehrer zeigten Verständnis für sein politisches Engagement und förderten ihn, wo immer es möglich war. Vom Wintersemester 1955 an konzentrierte sich Kohl auf seinen Studienabschluss und begann mit seiner Doktorarbeit bei Professor Walter Peter Fuchs. Das Thema hatte er selbst gewählt: »Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945.« Anfang 1958 lieferte er die 160 Seiten umfassende Doktorarbeit ab, überstand das Promotionsverfahren mit der mündlichen Prüfung Ende Juli des gleichen Jahres erfolgreich und erreichte immerhin die Gesamtnote »cum laude«. Kohls Dissertation war zwar aus seiner praktischen Parteiarbeit heraus entstanden, kann aber neben seinem unaufhörlichen Parteiengagement dennoch als beachtlicher Erfolg gewertet werden. Mit seinem Abschluss des Studiums zum Dr. phil. stand er nun vor der Entscheidung, Politik zu seinem Haupt- oder nur zu seinem Nebenberuf zu machen.

Hannelore hatte Helmuts Doktorarbeit getippt, wie zuvor schon so manche Seminararbeit. Sie begleitete ihn gerne zu Wahlveranstaltungen und war an seiner Seite, wenn er Auftritte vor Publikum hatte. Hannelore, die im Alter von 17 Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung den Führerschein erworben hatte, machte Autofahren zu ihrem Hobby und fuhr den Freund wann immer es ging zu Terminen. Gerne gingen die beiden jungen Leute schwimmen, reisten gemeinsam in das benachbarte Elsass, unternahmen Radtouren in den Schwarzwald und übernachteten in Jugendherbergen. Während Hannelores Pariser Au-pair-Zeit schrieben sich die beiden nicht nur unzählige Briefe. Der verliebte Helmut Kohl besuchte sie auch mit einigen Freunden in der französischen Hauptstadt. Spätestens seit dieser Begegnung in Paris stand für beide fest, ihr Leben künftig gemeinsam zu gestalten. Hannelore, die mit Gefühlsäußerungen ansonsten außerordentlich geizte, zeigte Helmut in Anwesenheit seiner Freunde unverhohlen ihre Zuneigung. Es war – nach ihren eigenen Worten – Liebe auf den zweiten Blick.

Wenige Wochen später dann der Schicksalsschlag, der Tod von Vater Wilhelm Renner, der Helmut längst in sein Herz geschlossen hatte, wenngleich er dessen parteipolitisches Engagement eher verachtete. In dieser schweren Phase bot ihr Helmut Schutz und Geborgenheit. Dieser Pfälzer mit seiner fast unbegrenzten körperlichen Energie verbreitete Optimismus und schenkte ihr ein Stück Zukunft. Hannelore, deren unbeschwerte Kindheit so jäh zu Ende gegangen war, die mit zwölf Jahren schon erwachsen hatte werden müssen, suchte einen starken Mann, der ihr das Gefühl tiefen Vertrauens vermittelte, der Führungsqualitäten besaß, ihr eine Heimat bot und das Leben einfach in die Hand nahm. Das alles fand sie bei Helmut Kohl, dem bestimmenden und willensstarken Tatmenschen, der keinem Konflikt aus dem Weg ging. Er, der seine Interessen erfolgreich durchzusetzen vermochte, war für Hannelore der Idealtyp eines Mannes, dem sie nach dem Tod ihres Vaters blind vertraute. Aus der zaghaft begonnenen Freundschaft entwickelte sich mit der Zeit Liebe.

Helmuts Eltern, die sich mit dem Gedanken anfreunden mussten, eine Schwiegertochter nicht katholischen Glaubens zu bekommen, akzeptierten das attraktive Leipziger Flüchtlingskind, mit dem sich ihr Sohn gerne schmückte, nach anfänglichem Zögern. Vor allem das Verhältnis zwischen Hannelore und Helmuts Vater entwickelte sich zu einer sehr engen Beziehung. Mutter Cäcilie hingegen war – ähnlich wie Irene Renner – eine eigensinnige, kühle und distanzierte Frau, die kaum Empathie zeigen konnte. Das Verhältnis zwischen ihr und Hannelore blieb ebenso kühl wie das Klima zwischen Helmut und Irene, das sich erst mit Kohls Aussicht auf eine politische Karriere verbesserte.

* * *

Hannelore hatte nach dem Tod des Vaters ihre gerade gewonnene Eigenständigkeit wieder aufgeben müssen. Gemeinsam mit ihrer Mutter unter einem Dach zu leben, fiel ihr nicht leicht. Mit Neid blickte sie auf ihren Freund Helmut, der sich wohlfühlte in seinem Elternhaus und täglich von Ludwigshafen nach Heidelberg und zurückfuhr.

Hannelores Tätigkeit bei BASF begann morgens um 7:30 Uhr. Zwischen 12 und 13 Uhr war Mittagspause, dann ging es weiter bis 18 Uhr, anfangs auch samstags. Die klassische 6-Tage-Woche bei drei Wochen Urlaub im Jahr. Aus Hannelores Arbeitszeugnissen, die Sohn Peter in der Biografie seiner Mutter ausgewertet hat, geht hervor, dass sie in den insgesamt sieben Jahren ihrer Anstellung auf größere berufliche Karriersprünge verzichten musste. Sie begann als »fremdsprachliche Stenotypistin« und schrieb für die Abteilung »Verkauf, Export und Farben«. Im Mittelpunkt stand dabei die kaufmännische und technische Korrespondenz in deutscher, englischer und französischer Sprache. Von Anfang 1955 bis Ende 1957 arbeitete sie in der sogenannten »Gruppe Afrika«. Die Welt des Ludwigshafener Chemiegiganten war in Kontinente aufgeteilt. In dieser Abteilung musste sie in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache nach Diktat sowie nach Tonbandaufzeichnungen schreiben. Damals gab es noch keine elektrischen Schreibmaschinen, so dass Fehler mühsam korrigiert werden mussten. Die Arbeitsatmosphäre unter den sechs weiblichen Angestellten, die sich ein Zimmer teilen mussten, soll kollegial und angenehm gewesen sein. Hannelore galt als freundlich, kameradschaftlich, zurückhaltend und bescheiden. Klatsch und Tratsch lagen ihr fern. Es entwickelten sich über die beruflichen Verantwortlichkeiten hinaus Freundschaften, die zum Teil viele Jahre Bestand hatten. Hannelores Gehalt entsprach den damaligen Tarifen in der Chemieindustrie und bewegte sich zwischen 300 und 400 Mark. 1957 konnte auf dem Werksgelände das Friedrich-Engelhorn-Hochhaus, die neue Verwaltungszentrale der BASF, bezogen werden. Für Hannelore und ihre Kolleginnen bedeutete dies eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Mit der positiven räumlichen Veränderung ging eine erfreuliche Beförderung einher. Hannelore stieg zur ersten Sekretärin des Gruppenleiters auf. Fortan musste sie die vielen Überseereisen ihres Chefs vorbereiten, Statistiken führen und mehr als früher eigenständig Korrespondenz erledigen. Zu der neuen Herausforderung gehörte auch die Betreuung von in- und ausländischen Kunden, bei denen sie ihr Sprachtalent unter Beweis stellen konnte. Endlich hatte sie ein Stück Eigenständigkeit bekommen und einen Verantwortungsbereich, der ihr Selbstwertgefühl erheblich festigte. Nebenbei gab es eine geringfügige Gehaltserhöhung, die zu ihrer guten Stimmung beitrug.

Parallel zu den beruflichen Herausforderungen unterstützte sie Helmuts Studienverpflichtungen und begleitete ihn bei seinen politischen Aktivitäten. Mit dem CDU-eigenen VW ging es von Parteiveranstaltung zu Parteiveranstaltung und zu Wahlkampf-Kampagnen. Bei diesen Reisen saß Hannelore meist am Steuer, chauffierte ihren Geliebten bei Nacht und Nebel, Schnee und Eis kreuz und quer durch Rheinland-Pfalz. Sie genoss die Zeit an seiner Seite und freute sich auf die gemeinsame Zukunft. Helmuts Heiratsantrag hatte sie längst angenommen – sobald er »fest im Beruf stand«, wollte das Paar heiraten. Bis es soweit war, mussten noch weitreichende Entscheidungen gefällt werden.

WEICHENSTELLUNG

Zwischen der Urlaubsreise zum Neusiedlersee in Österreich, auf der sich das junge Paar verlobt hatte, und Helmut Kohls Kandidatur für den Rheinland-Pfälzischen Landtag lagen nur wenige Monate. 1955 hatte Kohl noch auf eine Bewerbung um das Landtagsmandat verzichtet, weil er vorher sein Studium abschließen wollte. Nie hatte er einen Hehl aus seinem leidenschaftlichen Interesse an einer politischen Karriere gemacht. In seiner Heimatstadt war er parteipolitisch fest verankert. Jetzt hatte er ein klares Ziel vor Augen, nämlich bei der Landtagswahl 1959 in den Mainzer Landtag einzuziehen. Es gab damals allerdings keinen Abgeordneten, der seinen beruflichen Werdegang allein von einem Parlamentsmandat abhängig gemacht hätte. Auch für den Pfälzer – und vor allem für seine zukünftige Ehefrau – war ein krisenfester Beruf ganz wichtig. Bei allem politischen Engagement wollte Kohl unabhängig bleiben. Damals hätte er bei der BASF, dem größten Unternehmen der Stadt, mit Hilfe hochrangiger Förderer eine Anstellung bekommen können. Doch Kohl nahm das Angebot des Ludwigshafener Unternehmers Walter Mock an, als Direktionsassistent in dessen Betrieb einzutreten. Die Eisengießerei Mock mit etwa 250 Mitarbeitern gehörte zu den gesunden mittelständischen Unternehmen in Ludwigshafen. Als »Mädchen für alles« war der Achtundzwanzigjährige vor allem damit beschäftigt, Grundstücke von den Nachbarn der Gießerei zu kaufen. Nach einem Jahr wechselte er als Referent zum Verband der chemischen Industrie in Ludwigshafen. Dank seiner schnellen Auffassungsgabe, seines Organisationstalents und seiner Menschenkenntnis konnte er sich von anderen Referenten absetzen, zeigte Teamgeist, Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, Auseinandersetzungen beizulegen. Hierbei kam ihm seine langjährige Parteiarbeit zugute. Helmut Kohls Zuständigkeit lag in der Wirtschafts- und Steuerpolitik. Verantwortung trug er außerdem für die Finanz-, Zoll- und Umweltprobleme. Seine Haupttätigkeit zwischen den Jahren 1959 und 1969 bestand darin, die Mitgliedsfirmen des Chemieverbandes über neue Gesetzgebungsmaßnahmen zu informieren und entsprechend zu beraten. Eine Arbeit, die gemeinhin als Vollzeitjob galt. Dennoch saß Helmut Kohl seit 1959 im Rheinland-Pfälzischen Landtag und führte von 1960 an bis 1969 auch noch die CDU-Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat. Als Referent beim Chemieverband kam er in Kontakt mit den Bossen der Chemiefirmen seines Landes und gewann Einblicke in das Innenleben eines schwergewichtigen Industrieverbandes. Er lernte verschiedene unternehmerische Strategien kennen und bekam hautnah mit, wie in der Industrie viel Geld verdient – und unter Umständen auch wieder verloren wurde. Seine Tätigkeit beim Chemieverband wäre der sichere Job gewesen, den sich vor allem Hannelore für ihren Zukünftigen gewünscht hätte. Doch innerlich hatte Helmut Kohl längst eine andere Entscheidung getroffen.

Mit dem Eintritt in den Mainzer Landtag waren die Weichen für die nächsten Jahre gestellt: Politik würde den Beruf zunehmend in den Hintergrund drängen. Eine Doppelbelastung, die kaum Zeitfenster für Privates und Persönliches ließ. Nicht nur deshalb zeigte sich Hannelore eher skeptisch. Wenn auch Helmut Kohl in seinen Memoiren unterstreicht, Hannelore habe gegen seine Landtagskandidatur keine Einwände gehabt, spricht vieles dafür, dass sie sich eher einen Mann gewünscht hätte, der als erfolgreicher Banker, Manager oder hoher Verbandsfunktionär Karriere gemacht hätte. Doch sie hatte keine Chance, an dieser beruflichen Weichenstellung zu drehen. Ihr Einfluss auf Helmut Kohls politischen Werdegang blieb bis zu ihrem Tod 2001 äußerst gering. Der Pfälzer stieg auf seiner Karriereleiter unaufhörlich weiter, ohne dass er Einwände, Bedenken oder dringende Bitten seiner Frau in nennenswerter Weise bedacht oder gar berücksichtigt hätte.

Es war die Generation des Helmut Kohl, Jahrgang 1930, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu jung war, um in Verbrechen und Schuld der Nazis verstrickt gewesen zu sein, doch alt genug, um sich politische Sporen zu verdienen. Den Parteien fehlte es an geeignetem Nachwuchs. Deshalb hatten Kohl und seine Freunde alle Chancen, sehr früh in verantwortungsvolle Positionen zu gelangen. Kommunalpolitiker, Landespolitiker, Angestellter des Chemieverbandes: Zu den hervorstechenden Eigenschaften des Helmut Kohl zählte die Kunst, Menschen für sich einzunehmen und an sich zu binden. Das war eines seiner Erfolgsgeheimnisse – bis zum Ende seiner Kanzlerschaft.

Beruflich abgesichert und Inhaber von zwei politischen Mandaten war es für Helmut Kohl nun an der Zeit, auch privat die entscheidenden Weichen zu stellen. Hannelore wohnte seit 1953 immer noch zusammen mit ihrer Mutter in der Ludwigshafener Achenbachstraße. Die ordentlich bezahlte Festanstellung bei der BASF füllte sie immer weniger aus. Sie fühlte sich schon länger unterfordert und sah keinerlei Möglichkeiten für ein berufliches Fortkommen. In dieser Phase überraschte sie Helmut Kohl mit der Idee, ein gemeinsames Zuhause zu schaffen. Noch verfügten weder er und schon gar nicht Hannelore über Ersparnisse. Auch an ein Erbe war nicht zu denken und ein Darlehen aufzunehmen, schien kaum realisierbar. Da hatte Hannelore, die dem Vorhaben zunächst skeptisch gegenüberstand, eine geniale Idee. Mutter und Tochter Renner besaßen Flüchtlingsausweise, die ihnen eine besondere finanzielle Vergünstigung bescherten. Die beiden Frauen konnten einen Kredit in Höhe von 40 000 D-Mark zu einem geringen Zinssatz von 1,5 Prozent in Anspruch nehmen. Den Rest der potenziellen Bausumme würde sich der Landtagsabgeordnete bei einer Bank besorgen können, da sich die Höhe der Verschuldung durch seine Anstellung beim Chemieverband in überschaubaren Grenzen hielt.

Jetzt wurde geplant, berechnet, gezeichnet, entworfen, verworfen. Hannelore übernahm die Oberaufsicht über das »Projekt Hausbau«. Fortan überwachte sie sämtliche Handwerker, prüfte die fertig gestellten Gewerke, lobte und tadelte, veränderte und erweiterte die Aufträge. Leidenschaftlich griff sie ein bei der baulichen und räumlichen Ausgestaltung, diskutierte mit dem Architekten und den Handwerkern. Die Ingenieurstochter war ganz in ihrem Element, wenn sie Maurer, Elektriker, Verputzer oder Dachdecker mit ihrem Sachverstand überzeugen konnte, sie wusste mit Zahlen umzugehen, prüfte Rechnungen und konnte sehr laut werden, wenn Fehler offenbar wurden. Hannelore erlebte bei ihrem »Projekt Hausbau« schmerzlich, wo ihre Talente lagen, was sie zufrieden und glücklich machte, und wie ungenutzt diese Talente bislang geblieben waren.

Der Neubau mit einer Einliegerwohnung für Mutter Irene Renner in der Tiroler Straße im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt machte gute Fortschritte. Helmut überließ Hannelore alles, kümmerte sich um nichts, wurde aber bei wichtigen Entscheidungen zurate gezogen. Diese Arbeitsteilung, die sich als äußerst effizient herausstellte, entsprach nicht nur dem Kohlschen Rollenverständnis, sondern kam auch Hannelore sehr entgegen. Endlich stand sie vor einer Herausforderung, bei der sie sich beweisen konnte. Die gelungene Abwicklung des Projekts Hausbau mit allen Höhen und Tiefen, Fehlern und Reparaturen, sorgte für Stabilität und war für sie ein enormes Erfolgserlebnis.

* * *

Seinen dreißigsten Geburtstag am 3. April 1960 feierte Helmut Kohl letztmalig als Junggeselle. Die Planung für die Hochzeit verlief parallel zum Fortgang des Hausbaus. Als sich der Spätsommer als Einzugstermin in Ludwigshafen-Gartenstadt abzeichnete, stand einem baldigen Hochzeitstermin nichts mehr im Wege. Von der BASF hatte Hannelore bereits mit einem feucht-fröhlichen Ausstand Abschied genommen, als der Termin für die kirchliche Trauung auf den 27. Juni 1960 festgesetzt wurde. Zuvor wollten sich Hannelore und Helmut im allerkleinsten Kreis auf dem Standesamt in Ludwigshafen das Ja-Wort geben. Die Eheschließung fand in der katholischen Josefskirche von Friesenheim statt, deren Bau Helmuts Großvater einst mitinitiiert hatte. Obwohl sie ohne religiöse Bindung aufgewachsen und per Antrag ihres Vaters 1940 aus der Kirche ausgetreten war, kostete sie es nach eigenen Angaben keine Überwindung, katholisch getraut zu werden. Auf dem Papier blieb sie – ebenso wie ihre Mutter Irene – bis zum Tod konfessionslos.

Der damalige Friesenheimer Pfarrer Rupprecht Ripp traute die beiden: Hannelore ganz in Weiß mit Schleier, Helmut in einem dunklen Anzug. Der Gottesdienst hatte kaum Höhepunkte. Es wurde weder das eigentlich unvermeidliche »Ave Maria« vorgetragen, noch gab es eine Darbietung des örtlichen Kirchenchores oder eine besonders gelungene Orgeleinlage. Welche Worte der befreundete Pfarrer zur Schließung der »Mischehe« sprach, ist nicht überliefert. Die anschließende Hochzeitsfeier fand in der Nähe des Mannheimer Nationaltheaters statt. Helmut Kohls Memoiren sind zu entnehmen, dass etwa dreißig Gäste – Verwandte und Freunde – in die »Theaterklause« eingeladen waren. Der Hochzeitsschmaus soll gediegen-festlich, die Geschenke sollen reichlich und funktional gewesen sein. Da eine üppige Aussteuer von Hannelores Mutter nicht zu erwarten war, freuten sich die Jungvermählten über jedes praktische Geschenk.

Einen Tag nach der kirchlichen Trauung ging es in die dreiwöchigen Flitterwochen. Helmuts Peugeot 404 brachte die beiden in eine Pension nach Süditalien ans Meer. Selbstversorgung war angesagt, preiswert musste der Urlaub sein angesichts knapper Kassen: einkaufen, kochen, essen, wandern, schwimmen und am Strand die Sonne genießen. Für die damaligen Verhältnisse und für diese Generation war es gleichwohl eine wunderschöne Zeit.

Hannelore und Helmut hatten bis dahin noch nie so lange unter einem gemeinsamen Dach gelebt, wie während der Flitterwochen in Italien. Eine ganz neue Erfahrung. Seit zwölf Jahren kannten sie sich, vor sechs Jahren hatte Helmut ihr einen Heiratsantrag gemacht. Ehe auf Probe gab es damals nicht, ebenso wenig wie Übernachtungen in einem Bett. Aber Dank der engen freundschaftlichen Beziehungen über so viele Jahre schienen die beiden bestens für eine gemeinsame Zukunft gerüstet zu sein.

* * *