2. Le plan d’immanence

Les concepts philosophiques sont des touts fragmentaires qui ne s’ajustent pas les uns aux autres, puisque leurs bords ne coïncident pas. Ils naissent de coups de dés plutôt qu’ils ne composent un puzzle. Et pourtant ils résonnent, et la philosophie qui les crée présente toujours un Tout puissant, non fragmenté, même s’il reste ouvert : Un-Tout illimité, Omnitudo qui les comprend tous sur un seul et même plan. C’est une table, un plateau, une coupe. C’est un plan de consistance ou, plus exactement, le plan d’immanence des concepts, le planomène. Les concepts et le plan sont strictement corrélatifs, mais doivent d’autant moins être confondus. Le plan d’immanence n’est pas un concept, ni le concept de tous les concepts. Si on les confondait, rien n’empêcherait les concepts de faire un, ou de devenir des universaux et de perdre leur singularité, mais aussi le plan de perdre son ouverture. La philosophie est un constructivisme, et le constructivisme a deux aspects complémentaires qui diffèrent en nature : créer des concepts et tracer un plan. Les concepts sont comme les vagues multiples qui montent et qui s’abaissent, mais le plan d’immanence est la vague unique qui les enroule et les déroule. Le plan enveloppe les mouvements infinis qui le parcourent et reviennent, mais les concepts sont les vitesses infinies de mouvements finis qui parcourent chaque fois seulement leurs propres composantes. D’Épicure à Spinoza (le prodigieux livre V...), de Spinoza à Michaux, le problème de la pensée c’est la vitesse infinie, mais celle-ci a besoin d’un milieu qui se meut en lui-même infiniment, le plan, le vide, l’horizon. Il faut l’élasticité du concept, mais aussi la fluidité du milieu [1] . Il faut les deux pour composer « les êtres lents » que nous sommes.

Les concepts sont l’archipel ou l’ossature, une colonne vertébrale plutôt qu’un crâne, tandis que le plan est la respiration qui baigne ces isolats. Les concepts sont des surfaces ou volumes absolus, difformes et fragmentaires, tandis que le plan est l’absolu illimité, informe, ni surface ni volume, mais toujours fractal. Les concepts sont des agencements concrets comme configurations d’une machine, mais le plan est la machine abstraite dont les agencements sont les pièces. Les concepts sont des événements, mais le plan est l’horizon des événements, le réservoir ou la réserve des événements purement conceptuels : non pas l’horizon relatif qui fonctionne comme une limite, change avec un observateur et englobe des états de choses observables, mais l’horizon absolu, indépendant de tout observateur, et qui rend l’événement comme concept indépendant d’un état de choses visible où il s’effectuerait [2] . Les concepts pavent, occupent ou peuplent le plan, morceau par morceau, tandis que le plan lui-même est le milieu indivisible où les concepts se répartissent sans en rompre l’intégrité, la continuité : ils occupent sans compter (le chiffre du concept n’est pas un nombre), ou se distribuent sans diviser. Le plan est comme un désert que les concepts peuplent sans le partager. Ce sont les concepts mêmes qui sont les seules régions du plan, mais c’est le plan qui est l’unique tenant des concepts. Le plan n’a pas d’autres régions que les tribus qui le peuplent et s’y déplacent. C’est le plan qui assure le raccordement des concepts, avec des connexions toujours croissantes, et ce sont les concepts qui assurent le peuplement du plan sur une courbure toujours renouvelée, toujours variable.

Le plan d’immanence n’est pas un concept pensé ni pensable, mais l’image de la pensée, l’image qu’elle se donne de ce que signifie penser, faire usage de la pensée, s’orienter dans la pensée... Ce n’est pas une méthode, car toute méthode concerne éventuellement les concepts et suppose une telle image. Ce n’est pas non plus un état de connaissance sur le cerveau et son fonctionnement, puisque la pensée n’est pas ici rapportée au lent cerveau comme à l’état de choses scientifiquement déterminable où elle ne fait que s’effectuer, quels que soient son usage et son orientation. Ce n’est pas non plus l’opinion qu’on se fait de la pensée, de ses formes, ses buts et ses moyens à tel ou tel moment. L’image de la pensée implique une sévère répartition du fait et du droit : ce qui revient à la pensée comme telle doit être séparé des accidents qui renvoient au cerveau, ou aux opinions historiques. « Quid juris ? ». Par exemple, perdre la mémoire, ou être fou, cela peut-il appartenir à la pensée comme telle, ou sont-ce seulement des accidents du cerveau qui doivent être considérés comme de simples faits ? Et contempler, réfléchir, communiquer, est ce autre chose que des opinions qu’on se fait sur la pensée, à telle époque et dans telle civilisation ? L’image de la pensée ne retient que ce que la pensée peut revendiquer en droit. La pensée revendique « seulement » le mouvement qui peut être porté à l’infini. Ce que la pensée revendique en droit, ce qu’elle sélectionne, c’est le mouvement infini ou le mouvement de l’infini. C’est lui qui constitue l’image de la pensée.

Le mouvement de l’infini ne renvoie pas à des coordonnées spatio-temporelles qui définiraient les positions successives d’un mobile et les repères fixes par rapport auxquels celles-ci varient. « S’orienter dans la pensée » n’implique ni repère objectif, ni mobile qui s’éprouverait comme sujet et qui, à ce titre, voudrait l’infini ou en aurait besoin. Le mouvement a tout pris, et il n’y a nulle place pour un sujet et un objet qui ne peuvent être que des concepts. Ce qui est en mouvement, c’est l’horizon même : l’horizon relatif s’éloigne quand le sujet avance, mais l’horizon absolu, nous y sommes toujours et déjà, sur le plan d’immanence. Ce qui définit le mouvement infini, c’est un aller et retour, parce qu’il ne va pas vers une destination sans déjà revenir sur soi, l’aiguille étant aussi le pôle. Si « se tourner vers... » est le mouvement de la pensée vers le vrai, comment le vrai ne se tournerait-il pas aussi vers la pensée ? Et comment ne s’en détournerait-il pas lui-même quand elle s’en détourne ? Ce n’est pas une fusion toutefois, c’est une réversibilité, un échange immédiat, perpétuel, instantané, un éclair. Le mouvement infini est double, et il n’y a qu’un pli de l’un à l’autre. C’est en ce sens qu’on dit que penser et être sont une seule et même chose. Ou plutôt le mouvement n’est pas image de la pensée sans être aussi matière de l’être. Quand bondit la pensée de Thalès, c’est comme eau qu’elle revient. Quand la pensée d’Héraclite se fait polémos, c’est le feu qui revient sur elle. C’est une même vitesse de part et d’autre : « L’atome va aussi vite que la pensée [3] . » Le plan d’immanence a deux faces, comme Pensée et comme Nature, comme Physis et comme Noûs. C’est pourquoi il y a toujours beaucoup de mouvements infinis pris les uns dans les autres, pliés les uns dans les autres, dans la mesure où le retour de l’un en relance un autre instantanément, de telle façon que le plan d’immanence ne cesse de se tisser, gigantesque navette. Se tourner-vers n’implique pas seulement se détourner, mais affronter, faire volte-face, se retourner, s’égarer, s’effacer [4] . Même le négatif produit des mouvements infinis : tomber dans l’erreur autant qu’éviter le faux, se laisser dominer par les passions autant que les surmonter. Divers mouvements de l’infini sont tellement mêlés les uns aux autres que, loin de rompre l’Un-Tout du plan d’immanence, ils en constituent la courbure variable, les concavités et les convexités, la nature fractale en quelque sorte. C’est cette nature fractale qui fait du planomène un infini toujours autre que toute surface ou volume assignable comme con ept. Chaque mouvement parcourt tout le plan en faisant un etour immédiat sur lui-même, chacun se pliant, mais aussi en pliant d’autres ou se laissant plier, engendrant des rétroactions, des connexions, des proliférations, dans la fractalisation de cette infinité infiniment repliée (courbure variable du plan). Mais, s’il est vrai que le plan d’immanence est toujours unique, étant lui-même variation pure, nous aurons d’autant plus à expliquer pourquoi il y a des plans d’immanence variés, distincts, qui se succèdent ou rivalisent dans l’histoire, précisément d’après les mouvements infinis retenus, sélectionnés. Le plan n’est certainement pas le même chez les Grecs, au XVIIe siècle, aujourd’hui (et encore ces termes sont vagues et généraux) : ce n’est ni la même image de la pensée, ni la même matière de l’être. Le plan est donc l’objet d’une spécification infinie, qui fait qu’il ne semble être l’Un-Tout que dans chaque cas spécifié par la sélection du mouvement. Cette difficulté concernant la nature ultime du plan d’immanence ne peut être résolue que progressivement.

Il est essentiel de ne pas confondre le plan d’immanence et les concepts qui l’occupent. Et pourtant les mêmes éléments peuvent apparaître deux fois, sur le plan et dans le concept, mais ce ne sera pas sous les mêmes traits, même quand ils s’expriment dans les mêmes verbes et les mêmes mots : nous l’avons vu pour l’être, la pensée, l’un ; ils entrent dans des composantes de concept et sont eux-mêmes concepts, mais alors d’une tout autre façon qu’ils n’appartiennent au plan comme image ou matière. Inversement, le vrai sur le plan ne peut être défini que par un « se tourner vers... », ou « ce vers quoi la pensée se tourne » ; mais nous ne disposons ainsi d’aucun concept de vérité. Si l’erreur est elle-même un élément de droit qui fait partie du plan, elle consiste seulement à prendre le faux pour le vrai (tomber), mais ne reçoit un concept que si l’on en détermine des composantes (par exemple, selon Descartes, les deux composantes d’un entendement fini et d’une volonté infinie). Les mouvements ou éléments du plan ne sembleront donc que des définitions nominales par rapport aux concepts tant qu’on négligera la différence de nature. Mais, en réalité, les éléments du plan sont des traits diagrammatiques, tandis que les concepts sont des traits intensifs. Les premiers sont des mouvements de l’infini, tandis que les seconds sont les ordonnées intensives de ces mouvements, comme des coupes originales ou des positions différentielles : mouvements finis, dont l’infini n’est plus que de vitesse, et qui constituent chaque fois une surface ou un volume, un contour irrégulier marquant un arrêt dans le degré de prolifération. Les premiers sont des directions absolues de nature fractale, tandis que les seconds sont des dimensions absolues, surfaces ou volumes toujours fragmentaires, définies intensivement. Les premiers sont des intuitions, les seconds, des intensions. Que toute philosophie dépende d’une intuition que ses concepts ne cessent de développer aux différences d’intensité près, cette grandiose perspective leibnizienne ou bergsonienne est fondée si l’on considère l’intuition comme l’enveloppement des mouvements infinis de pensée qui parcourent sans cesse un plan d’immanence. On n’en conclura certes pas que les concepts se déduisent du plan : il y faut une construction spéciale distincte de celle du plan, et c’est pourquoi les concepts doivent être créés autant que le plan dressé. Jamais les traits intensifs ne sont la conséquence des traits diagrammatiques, ni les ordonnées intensives ne se déduisent des mouvements ou directions. La correspondance entre les deux excède même les simples résonances et fait intervenir des instances adjointes à la création des concepts, à savoir les personnages conceptuels.

Si la philosophie commence avec la création des concepts, le plan d’immanence doit être considéré comme pré-philosophique. Il est présupposé, non pas à la manière dont un concept peut renvoyer à d’autres mais dont les concepts renvoient eux-mêmes à une compréhension non-conceptuelle. Encore cette compréhension intuitive varie-t-elle suivant la manière dont le plan est tracé. Chez Descartes, il s’agissait d’une compréhension subjective et implicite supposée par le Je pense comme premier concept ; chez Platon, c’était l’image virtuelle d’un déjà-pensé qui doublait tout concept actuel. Heidegger invoque une « compréhension pré-ontologique de l’Etre », une compréhension « pré-conceptuelle » qui semble bien impliquer la saisie d’une matière de l’être en rapport avec une disposition de la pensée. De toute façon, la philosophie pose comme pré-philosophique, ou même non-philosophique, la puissance d’un Un-Tout comme un désert mouvant que les concepts viennent peupler. Pré-philosophique ne signifie rien qui préexiste, mais quelque chose qui n’existe as hors de la philosophie, bien que celle-ci le suppose. Ce son ses conditions internes. Le non-philosophique est peut-être pl au cœur de la philosophie que la philosophie même, et signifie que la philosophie ne peut pas se contenter d’être comprise seulement de manière philosophique ou conceptuelle, mais s’adresse aussi aux non-philosophes, dans son essence [5] . Nous verrons que ce rapport constant à la non-philosophie prend des aspects variés ; d’après ce premier aspect, la philosophie définie comme création de concepts implique une présupposition qui s’en distingue, et pourtant en est inséparable. La philosophie est à la fois création de concept et instauration du plan. Le concept est le commencement de la philosophie, mais le plan en est l’instauration [6] . Le plan ne consiste évidemment pas en un programme, un dessein, un but ou un moyen ; c’est un plan d’immanence qui constitue le sol absolu de la philosophie, sa Terre ou sa déterritorialisation, sa fondation, sur lesquels elle crée ses concepts. Il faut les deux, créer les concepts et instaurer le plan, comme deux ailes ou deux nageoires.

Penser suscite l’indifférence générale. Et pourtant il n’est pas faux de dire que c’est un exercice dangereux. C’est même seulement quand les dangers deviennent évidents que l’indifférence cesse, mais ils restent souvent cachés, peu perceptibles, inhérents à l’entreprise. Précisément parce que le plan d’immanence est pré-philosophique, et n’opère pas déjà avec des concepts, il implique une sorte d’expérimentation tâtonnante, et son tracé recourt à des moyens peu avouables, peu rationnels et raisonnables. Ce sont des moyens de l’ordre du rêve, de processus pathologiques, d’expériences ésotériques, d’ivresse ou d’excès. On court à l’horizon, sur le plan d’immanence ; on en revient les yeux rouges, même si ce sont les yeux de l’esprit. Même Descartes a son rêve. Penser, c’est toujours suivre une ligne de sorcière. Par exemple le plan d’immanence de Michaux, avec ses mouvements et ses vitesses infinis, furieux. Le plus souvent, ces moyens n’apparaissent pas dans le résultat, qui ne doit être saisi qu’en lui-même et calmement. Mais alors « danger » prend un autre sens : il s’agit des conséquences évidentes, lorsque l’immanence pure suscite dans l’opinion une forte réprobation instinctive, et que la nature des concepts créés redouble encore cette réprobation. C’est qu’on ne pense pas sans devenir autre chose, quelque chose qui ne pense pas, une bête, un végétal, une molécule, une particule, qui reviennent sur la pensée et la relancent.

Le plan d’immanence est comme une coupe du chaos, et agit comme un crible. Ce qui caractérise le chaos, en effet, c’est moins l’absence de déterminations que la vitesse infinie à laquelle elles s’ébauchent et s’évanouissent : ce n’est pas un mouvement de l’une à l’autre, mais au contraire l’impossibilité d’un rapport entre deux déterminations, puisque l’une n’apparaît pas sans que l’autre ait déjà disparu, et que l’une apparaît comme évanouissante quand l’autre disparaît comme ébauche. Le chaos n’est pas un état inerte ou stationnaire, ce n’est pas un mélange au hasard. Le chaos chaotise, et défait dans l’infini toute consistance. Le problème de la philosophie est d’acquérir une consistance, sans perdre l’infini dans lequel la pensée plonge (le chaos à cet égard a une existence mentale autant que physique). Donner consistance sans rien perdre de l’infini, c’est très différent du problème de la science qui cherche à donner des références au chaos, à condition de renoncer aux mouvements et vitesses infinis, et d’opérer d’abord une limitation de vitesse : ce qui est premier dans la science, c’est la lumière ou l’horizon relatif. La philosophie au contraire procède en supposant ou en instaurant le plan d’immanence : c’est lui dont les courbures variables conservent les mouvements infinis qui reviennent sur soi dans l’échange incessant, mais aussi ne cessent d’en libérer d’autres qui se conservent. Alors il reste aux concepts à tracer les ordonnées intensives de ces mouvements infinis, comme des mouvements eux-mêmes finis qui forment à vitesse infinie des contours variables inscrits sur le plan. En opérant une coupe du chaos, le plan d’immanence fait appel à une création de concepts.

A la question : la philosophie peut-elle ou doit-elle être considérée comme grecque ?, une première réponse a semblé être que la cité grecque en effet se présente comme la nouvelle société des « amis », avec toutes les ambiguïtés de ce m t. Jean-Pierre Vernant ajoute une seconde réponse : les Gre s seraient les premiers à avoir conçu une stricte immanence de l’Ordre à un milieu cosmique qui coupe le chaos à la manière d’un plan. Si l’on appelle Logos un tel plan-crible, il y a loin du logos à la simple « raison » (comme lorsqu’on dit que le monde est rationnel). La raison n’est qu’un concept, et un concept bien pauvre pour définir le plan et les mouvements infinis qui le parcourent. Bref, les premiers philosophes sont ceux qui instaurent un plan d’immanence comme un crible tendu sur le chaos. Ils s’opposent en ce sens aux Sages, qui sont des personnages de la religion, des prêtres, parce qu’ils conçoivent l’instauration d’un ordre toujours transcendant, imposé du dehors par un grand despote ou par un dieu supérieur aux autres, inspiré d’Eris, à la suite de guerres qui dépassent tout agôn et de haines qui récusent d’avance les épreuves de la rivalité [7] . Il y a religion chaque fois qu’il y a transcendance, Etre vertical, Etat impérial au ciel ou sur la terre, et il y a Philosophie chaque fois qu’il y a immanence, même si elle sert d’arène à l’agôn et à la rivalité (les tyrans grecs ne seraient pas une objection, parce qu’ils sont pleinement du côté de la société des amis telle qu’elle se présente à travers leurs rivalités les plus folles, les plus violentes). Et ces deux déterminations éventuelles de la philosophie comme grecque sont peut-être profondément liées. Seuls des amis peuvent tendre un plan d’immanence comme un sol qui se dérobe aux idoles. Chez Empédocle, c’est Philia qui le trace, même si elle ne revient pas sur moi sans plier la Haine comme le mouvement devenu négatif qui témoigne d’une sub-transcendance du chaos (le volcan) et d’une sur-transcendance d’un dieu. Il se peut que les premiers philosophes, et surtout Empédocle, aient encore l’air de prêtres ou même de rois. Ils empruntent le masque du sage, et, comme dit Nietzsche, comment la philosophie ne se serait-elle pas déguisée à ses débuts ? Cessera-t-elle même d’avoir à se déguiser ? Si l’instauration de la philosophie se confond avec la supposition d’un plan pré-philosophique, comment la philosophie n’en profiterait-elle pas pour prendre un masque ? Reste que les premiers philosophes tracent un plan que ne cessent de parcourir des mouvements illimités, sur deux faces, dont l’une est déterminable comme Physis, en tant qu’elle donne une matière à l’Etre, et l’autre, comme Noûs, en tant qu’elle donne une image à la pensée. C’est Anaximandre qui porte à la plus grande rigueur la distinction des deux faces, en combinant le mouvement des qualités avec la puissance d’un horizon absolu, l’Apeiron ou Illimité, mais toujours sur le même plan. Le philosophe opère un vaste détournement de la sagesse, il la met au service de l’immanence pure. Il remplace la généalogie par une géologie.

EXEMPLE III

Peut-on présenter toute l’histoire de la philosophie du point de vue de l’instauration d’un plan d’immanence ? On distinguerait alors les physicalistes qui insistent sur la matière de l’Etre, et les noologistes, sur l’image de la pensée. Mais un risque de confusion surgit très vite : au lieu que le plan d’immanence constitue lui-même cette matière de l’Être ou cette image de la pensée, c’est l’immanence qui serait rapportée à quelque chose qui serait comme un « datif », Matière ou Esprit. C’est ce qui devient évident avec Platon et ses successeurs. Au lieu qu’un plan d’immanence constitue l’Un-Tout, l’immanence est « à » l’Un, si bien qu’un autre Un, cette fois transcendant, se superpose à celui dans lequel l’immanence s’étend ou auquel elle s’attribue : toujours un Un au-delà de l’Un, ce sera la formule des néo-platoniciens. Chaque fois qu’on interprète l’immanence comme « à » quelque chose, il se produit une confusion du plan et du concept, telle que le concept devient un universel transcendant, et le plan, un attribut dans le concept. Ainsi méconnu, le plan d’immanence relance le transcendant : c’est un simple champ de phénomènes qui ne possède plus qu’en second ce qui s’attribue d’abord à l’unité transcendante.

Avec la philosophie chrétienne, la situation empire. La position d’immanence reste l’instauration philosophique pure, mais en même temps elle n’est supportée qu’à très petites doses, elle est sévèrement contrôlée et encadrée par les exigences d’une transcendance émanative et surtout créative. Chaque philosophe doit faire la preuve, au péril de son œuvre et parfois de sa vie, que la dose d’immanence qu’il injecte dans le monde et dans l’esprit ne compromet pas la transcendance d’un Dieu auquel l’immanence ne doit être attribuée que secondairement (Nicolas de Cuse, Eckhart, Bruno). L’autorité religieuse veut que l’immanence ne soit supportée que localement ou à un niveau intermédiaire, un peu comme dans une fontaine à terrasses où l’eau peut brièvement immaner sur chaque plateau, mais à condition de venir d’une source plus haute et descendre plus bas (transascendance et transdescendance, comme disait Wahl). De l’immanence, on peut estimer qu’elle est la pierre de touche brûlante de toute philosophie, parce qu’elle prend sur soi tous les dangers que celle-ci doit affronter, toutes les condamnations, persécutions et reniements qu’elle subit. Ce qui persuade au moins que le problème de l’immanence n’est pas abstrait ou seulement théorique. A première vue, on ne voit pas pourquoi l’immanence est si dangereuse, mais c’est ainsi. Elle engloutit les sages et les dieux. La part de l’immanence, ou la part du feu, c’est à cela qu’on reconnaît le philosophe. L’immanence ne l’est qu’à soi-même, et dès lors prend tout, absorbe Tout-Un, et ne laisse rien subsister à quoi elle pourrait être immanente. En tout cas, chaque fois qu’on interprète l’immanence comme immanente à Quelque chose, on peut être sûr que ce Quelque chose réintroduit le transcendant.

A partir de Descartes, et avec Kant et Husserl, le cogito rend possible de traiter le plan d’immanence comme un champ de conscience. C’est que l’immanence est censée être immanente à une conscience pure, à un sujet pensant. Ce sujet, Kant le nommera transcendantal et non transcendant, précisément parce qu’il est le sujet du champ d’immanence de toute expérience possible auquel rien n’échappe, l’extérieur autant que l’intérieur. Kant récuse tout usage transcendant de la synthèse, mais il rapporte l’immanence au sujet de la synthèse comme nouvelle unité, unité subjective. Il peut même se donner le luxe de dénoncer les Idées transcendantes, pour en faire l’« horizon » du champ immanent au sujet [8] . Mais, ce faisant, Kant trouve la manière moderne de sauver la transcendance : ce n’est plus la transcendance d’un Quelque chose, ou d’un Un supérieur à toute chose (contemplation), mais celle d’un Sujet auquel le champ d’immanence ne s’attribue pas sans appartenir à un moi qui se représente nécessairement un tel sujet (réflexion). Le monde grec qui n’appartenait à personne devient de plus en plus la propriété d’une conscience chrétienne.

Un pas de plus encore : quand l’immanence devient immanente « à » une subjectivité transcendantale, c’est au sein de son propre champ que doit apparaître la marque ou le chiffre d’une transcendance comme acte renvoyant maintenant à un autre moi, à une autre conscience (communication). C’est ce qui se passe avec Husserl et avec beaucoup de ses successeurs, qui découvrent dans l’Autre, ou dans la Chair, le travail de taupe du transcendant dans l’immanence elle-même. Husserl conçoit l’immanence comme celle d’un flux du vécu à la subjectivité, mais comme tout ce vécu, pur et même sauvage, n’appartient pas tout entier au moi qui se la représente, c’est dans les régions de non appartenance que se rétablit à l’horizon quelque chose de transcendant : une fois sous la forme d’une « transcendance immanente ou primordiale » d’un monde peuplé d’objets intentionnels, une autre fois comme transcendance privilégiée d’un monde intersubjectif peuplé d’autres moi, une troisième fois comme transcendance objective d’un monde idéel peuplé de formations culturelles et par la communauté des hommes. Dans ce moment moderne, on ne se contente plus de penser l’immanence à un transcendant, on veut penser la transcendance à l’intérieur de l’immanent, et c’est de l’immanence qu’on attend une rupture. Ainsi, chez Jaspers, le plan d’immanence recevra la plus profonde détermination comme « Englobant », mais cet englobant ne sera plus qu’un bassin pour les éruptions de transcendance. La parole judéo-chrétienne remplace le logos grec : on ne se contente plus d’attribuer l’immanence, on lui fait partout dégorger le transcendant. On ne se contente plus d’envoyer l’immanence au transcendant, on veut qu’elle le renvoie, le reproduise, qu’elle en fabrique elle-même. A dire vrai, ce n’est pas difficile, il suffit d’arrêter le mouvement [9] . Dès que s’arrête le mouvement de l’infini, la transcendance descend, elle en profite pour resurgir, rebondir, ressortir. Les trois sortes d’Universaux, contemplation, réflexion, communication, sont comme trois âges de la philosophie, l’Eidétique, la Critique et la Phénoménologie, qui ne se séparent pas de l’histoire d’une longue illusion. Il fallait aller jusque-là dans l’inversion des valeurs : nous faire croire que l’immanence est une prison (solipsisme...) dont le Transcendant nous sauve.

La supposition de Sartre, d’un champ transcendantal impersonnel, redonne à l’immanence ses droits [10] . C’est quand l’immanence n’est plus immanente à autre chose que soi qu’on peut parler d’un plan d’immanence. Un tel plan est peut-être un empirisme radical : il ne présenterait pas un flux du vécu immanent à un sujet, et qui s’individualiserait dans ce qui appartient à un moi. Il ne présente que des événements, c’est-à-dire des mondes possibles en tant que concepts, et des autruis, comme expressions de mondes possibles ou personnages conceptuels. L’événement ne rapporte pas le vécu à un sujet transcendant = Moi, mais se rapporte au contraire au survol immanent d’un champ sans sujet ; Autrui ne redonne pas de la transcendance à un autre moi, mais rend tout autre moi à l’immanence du champ survolé. L’empirisme ne connaît que des événements et des autruis, aussi est-il grand créateur de concepts. Sa force commence à partir du moment où il définit le sujet : un habitus, une habitude, rien d’autre qu’une habitude dans un champ d’immanence, l’habitude de dire Je...

Celui qui savait pleinement que l’immanence n’était qu’à soi-même, et ainsi qu’elle était un plan parcouru par les mouvements de l’infini, rempli par les ordonnées intensives, c’est Spinoza. Aussi est-il le prince des philosophes. Peut-être le seul à n’avoir passé aucun compromis avec la transcendance, à l’avoir pourchassée partout. Il a fait le mouvement de l’infini, et donné à la pensée des vitesses infinies dans le troisième genre de connaissance, dans le dernier livre de l’Ethique. Il y atteint des vitesses inouïes, des raccourcis si fulgurants qu’on ne peut plus parler que de musique, de tornade, de vent et de cordes. Il a trouvé la seule liberté dans l’immanence. Il a achevé la philosophie, parce qu’il en a rempli la supposition pré-philosophique. Ce n’est pas l’immanence qui se rapporte à la substance et aux modes spinozistes, c’est le contraire, ce sont les concepts spinozistes de substance et de modes qui se rapportent au plan d’immanence comme à leur présupposé. Ce plan nous tend ses deux faces, l’étendue et la pensée, ou plus exactement ses deux puissances, puissance d’être et puissance de penser. Spinoza, c’est le vertige de l’immanence auquel tant de philosophes tentent en vain d’échapper. Serons-nous jamais mûrs pour une inspiration spinoziste ? C’est arrivé à Bergson, une fois : le début de Matière et mémoire trace un plan qui coupe le chaos, à la fois mouvement infini d’une matière qui ne cesse de se propager et image d’une pensée qui ne cesse d’essaimer partout une pure conscience en droit (ce n’est pas l’immanence qui est « à » la conscience, mais l’inverse).

Des illusions entourent le plan. Ce ne sont pas des contresens abstraits, ni seulement des pressions du dehors, mais des mirages de la pensée. S’expliquent-elles par la pesanteur de notre cerveau, par le frayage tout fait des opinions dominantes, et parce que nous ne pouvons pas supporter ces mouvements infinis ni maîtriser ces vitesses infinies qui nous briseraient (alors nous devons arrêter le mouvement, nous refaire prisonniers d’un horizon relatif) ? Et pourtant c’est nous qui courons sur le plan d’immanence, qui sommes à l’horizon absolu. Il faut bien, pour une part au moins, que les illusions montent du plan lui-même, comme les vapeurs d’un étang, comme les exhalaisons présocratiques qui se dégagent de la transformation des éléments toujours en œuvre sur le plan. Artaud disait : « le plan de conscience » ou plan d’immanence illimité — ce que les Indiens appelaient Ciguri — engendre aussi des hallucinations, des perceptions erronées, des sentiments mauvais... [11] . Il faudrait faire la liste de ces illusions, en prendre la mesure, comme Nietzsche après Spinoza faisait la liste des « quatre grandes erreurs ». Mais la liste est infinie. Il y a d’abord l’illusion de transcendance, qui peut-être précède toutes les autres (sous un double aspect, rendre l’immanence immanente à quelque chose, et retrouver une transcendance dans l’immanence elle-même). Puis l’illusion des universaux, quand on confond les concepts avec le plan ; mais cette confusion se fait dès qu’on pose une immanence à quelque chose, puisque ce quelque chose est nécessairement concept : on croit que l’universel explique, alors que c’est lui qui doit être expliqué, et l’on tombe dans une triple illusion, celle de la contemplation, ou de la réflexion, ou de la communication. Puis encore l’illusion de l’éternel, quand on oublie que les concepts doivent être créés. Puis l’illusion de la discursivité, quand on confond les propositions avec les concepts... Précisément, il ne convient pas de croire que toutes ces illusions s’enchaînent logiquement comme des propositions, mais elles résonnent ou réverbèrent, et forment un épais brouillard autour du plan.

Le plan d’immanence emprunte au chaos des déterminations dont il fait ses mouvements infinis ou ses traits diagrammatiques. On peut, on doit dès lors supposer une multiplicité de plans, puisque aucun n’embrasserait tout le chaos sans y retomber, et que chacun ne retient que des mouvements qui se laissent plier ensemble. Si l’histoire de la philosophie présente tant de plans très distincts, ce n’est pas seulement à cause des illusions, de la variété des illusions, ce n’est pas seulement parce que chacun a sa manière toujours recommencée de redonner de la transcendance ; c’est aussi, plus profondément, dans sa façon de faire l’immanence. Chaque plan opère une sélection de ce qui revient en droit à la pensée, mais c’est cette sélection qui varie de l’un à l’autre. Chaque plan d’immanence est Un-Tout : il n’est pas partiel, comme un ensemble scientifique, ni fragmentaire comme les concepts, mais distributif, c’est un « chacun ». Le plan d’immanence est feuilleté. Et sans doute il est difficile d’estimer dans chaque cas comparé s’il y a un seul et même plan, ou plusieurs différents ; les présocratiques ont-ils une image commune de la pensée, malgré les différences entre Héraclite et Parménide ? Peut-on parler d’un plan d’immanence ou d’une image de la pensée dite classique, et qui se continuerait de Platon à Descartes ? Ce qui varie, ce ne sont pas seulement les plans, mais la manière de les distribuer. Y a-t-il des points de vue plus ou moins lointains ou rapprochés, qui permettent de grouper des feuillets différents sur une période assez longue, ou au contraire de séparer des feuillets sur un plan qui paraissait commun — et d’où viendraient ces points de vue, malgré l’horizon absolu ? Peut-on se contenter ici d’un historicisme, d’un relativisme généralisé ? A tous ces égards, la question de l’un ou du multiple redevient la plus importante en s’introduisant dans le plan.

A la limite, n’est-ce pas chaque grand philosophe qui trace un nouveau plan d’immanence, apporte une nouvelle matière de l’être et dresse une nouvelle image de la pensée, au point qu’il n’y aurait pas deux grands philosophes sur le même plan ? C’est vrai que nous n’imaginons pas un grand philosophe dont on ne doive dire : il a changé ce que signifie penser, il a « pensé autrement » (suivant la formule de Foucault). Et quand on distingue plusieurs philosophies chez un même auteur, n’est-ce pas parce qu’il avait lui-même changé de plan, trouvé une nouvelle image encore ? On ne peut être insensible à la plainte de Biran proche de la mort, « je me sens un peu vieux pour recommencer la construction » [12] . En revanche, ce ne sont pas des philosophes, les fonctionnaires qui ne renouvellent pas l’image de la pensée, et n’ont même pas conscience de ce problème, dans la béatitude d’une pensée toute faite qui ignore jusqu’au labeur de ceux qu’elle prétend prendre pour modèles. Mais alors comment s’entendre en philosophie, s’il y a tous ces feuillets qui tantôt se recollent et tantôt se séparent ? Ne sommes-nous pas condamnés à tenter de tracer notre propre plan, sans savoir lesquels il va recouper ? N’est-ce pas reconstituer une sorte de chaos ? Et c’est la raison pour laquelle chaque plan n’est pas seulement feuilleté, mais troué, laissant passer ces brouillards qui l’entourent et dans lesquels le philosophe qui l’a tracé risque souvent d’être le premier à se perdre. Qu’il y ait tant de brouillards qui montent, nous l’expliquons donc de deux façons. D’abord parce que la pensée ne peut pas s’empêcher d’interpréter l’immanence comme immanente à quelque chose, grand Objet de la contemplation, Sujet de la réflexion, Autre sujet de la communication : il est fatal alors que la transcendance se réintroduise. Et si l’on ne peut pas y échapper, c’est que chaque plan d’immanence, semble-t-il, ne peut prétendre être unique, être LE plan, qu’en reconstituant le chaos qu’il devait conjurer : vous avez le choix entre la transcendance et le chaos...

EXEMPLE IV

Quand le plan sélectionne ce qui revient en droit à la pensée pour en faire ses traits, intuitions, directions ou mouvements diagrammatiques, il renvoie d’autres déterminations à l’état de simples faits, caractères d’états de choses, contenus vécus. Et bien sûr la philosophie pourra tirer de ces états de choses des concepts, pour autant qu’elle en extraira l’événement. Mais ce n’est pas la question. Ce qui appartient en droit à la pensée, ce qui est retenu comme trait diagrammatique en soi, repousse d’autres déterminations rivales (même si celles-ci sont appelées à recevoir un concept). Ainsi Descartes fait de l’erreur le trait ou la direction qui exprime en droit le négatif de la pensée. Il n’est pas le premier à le faire, et l’on peut considérer l’« erreur » comme un des traits principaux de l’image classique de la pensée. On n’ignore pas dans une telle image qu’il y a bien d’autres choses qui menacent penser : la bêtise, l’amnésie, l’aphasie, le délire, la folie... ; mais toutes ces déterminations seront considérées comme des faits, qui n’ont qu’un seul effet de droit immanent dans la pensée, l’erreur, encore l’erreur. L’erreur est le mouvement infini qui recueille tout le négatif. Peut-on faire remonter ce trait jusqu’à Socrate, pour qui le méchant (de fait) est en droit quelqu’un qui « se trompe » ? Mais, s’il est vrai que le Théétete est une fondation de l’erreur, Platon ne réserve-t-il pas les droits d’autres déterminations rivales, tel le délire du Phèdre, au point que l’image de la pensée chez Platon nous semble aussi tracer tant d’autres voies ?

C’est un grand changement non seulement dans les concepts, mais dans l’image de la pensée, quand l’ignorance et la superstition vont remplacer l’erreur et le préjugé pour exprimer en droit le négatif de la pensée : Fontenelle joue ici un grand rôle, et ce qui change, c’est à la fois les mouvements infinis dans lesquels la pensée se perd et se conquiert. Plus encore, lorsque Kant marquera que la pensée est menacée non pas tant par l’erreur mais par d’inévitables illusions qui viennent du dedans de la raison, comme d’une zone arctique intérieure où s’affole l’aiguille de toute boussole, c’est une réorientation de toute la pensée qui devient nécessaire, en même temps qu’un certain délire de droit la pénètre. Elle n’est plus menacée sur le plan d’immanence par les trous ou les ornières d’un chemin qu’elle suit, mais par les brouillards nordiques qui recouvrent tout. La question même « s’orienter dans la pensée » change de sens.

Un trait n’est pas isolable. En effet, le mouvement affecté d’un signe négatif se trouve lui-même plié dans d’autres mouvements, de signes positifs ou ambigus. Dans l’image classique, l’erreur n’exprime pas en droit ce qui peut arriver de pire à la pensée sans que la pensée ne se présente elle-même comme « voulant » le vrai, orientée vers le vrai, tournée vers le vrai : ce qui est supposé, c’est que tout le monde sait ce que veut dire penser, donc est capable en droit de penser. C’est cette confiance non sans humour qui anime l’image classique : un rapport à la vérité qui constitue le mouvement infini de la connaissance comme trait diagrammatique. Ce que manifeste au contraire la mutation de la lumière au )(ville siècle, de « la lumière naturelle » aux « Lumières », c’est la substitution de la croyance à la connaissance, c’est-à-dire un nouveau mouvement infini qui implique une autre image de la pensée : il ne s’agit plus de se tourner vers, mais plutôt de suivre à la trace, d’inférer plutôt que de saisir et d’être saisi. A quelles conditions une inférence est-elle légitime ? A quelles conditions une croyance devenue profane peut-elle être légitime ? Cette question ne trouvera ses réponses qu’avec la création des grands concepts empiristes (association, relation, habitude, probabilité, convention...), mais inversement ces concepts, y compris celui que la croyance reçoit elle-même, présupposent les traits diagrammatiques qui font d’abord de la croyance un mouvement infini indépendant de la religion, parcourant le nouveau plan d’immanence (et c’est la croyance religieuse au contraire qui deviendra un cas conceptualisable, dont on pourra mesurer d’après l’ordre d’infini la légitimité ou l’illégitimité). Certes, on retrouvera chez Kant beaucoup de ces traits hérités de Hume, mais au prix d’une profonde mutation encore, sur un nouveau plan ou suivant une autre image. Chaque fois, ce sont de grandes audaces. Ce qui change d’un plan d’immanence à un autre, quand change la répartition de ce qui revient en droit à la pensée, ce ne sont pas seulement les traits positifs ou négatifs, mais les traits ambigus, qui se font éventuellement de plus en plus nombreux, et qui ne se contentent plus de plier suivant une opposition vectorielle de mouvements.

Si l’on tente aussi sommairement de tracer les traits d’une image moderne de la pensée, ce n’est pas d’une manière triomphante, même dans l’horreur. Aucune image de la pensée ne peut se contenter de sélectionner des déterminations calmes, et toutes rencontrent quelque chose d’abominable en droit, soit l’erreur dans laquelle la pensée ne cesse pas de tomber, soit l’illusion dans laquelle elle ne cesse de tournoyer, soit la bêtise dans laquelle elle ne cesse de se vautrer, soit le délire dans lequel elle ne cesse de se détourner d’elle-même ou d’un dieu. Déjà l’image grecque de la pensée invoquait la folie du détournement double, qui jetait la pensée dans l’errance infinie plutôt que dans l’erreur. Jamais le rapport de la pensée avec le vrai n’a été une affaire simple, encore moins constante, dans les ambiguïtés du mouvement infini. C’est pourquoi il est vain d’invoquer un tel rapport pour définir la philosophie. Le premier caractère de l’image moderne de la pensée est peut-être de renoncer complètement à ce rapport, pour considérer que la vérité, c’est seulement ce que la pensée crée, compte tenu du plan d’immanence qu’elle se donne pour présupposé, et de tous les traits de ce plan, négatifs aussi bien que positifs devenus indiscernables : pensée est création, non pas volonté de vérité, comme Nietzsche sut le faire entendre. Mais s’il n’y a pas de volonté de vérité, contrairement à ce qui apparaissait dans l’image classique, c’est que la pensée constitue une simple « possibilité » de penser, sans définir encore un penseur qui en serait « capable » et pourrait dire Je : quelle violence doit s’exercer sur la pensée pour que nous devenions capables de penser, violence d’un mouvement infini qui nous dessaisit en même temps du pouvoir de dire Je ? Des textes célèbres de Heidegger et de Blanchot exposent ce second caractère. Mais, pour troisième caractère, s’il y a ainsi un « Impouvoir » de la pensée, qui reste en son coeur même quand elle a acquis la capacité déterminable comme création, c’est bien un ensemble de signes ambigus qui montent, qui deviennent des traits diagrammatiques ou des mouvements infinis, qui prennent une valeur de droit, tandis qu’ils étaient de simples faits dérisoires rejetés hors sélection dans les autres images de la pensée : comme le suggère Kleist ou Artaud, c’est la pensée en tant que telle qui se met à avoir des rictus, des crissements, des bégaiements, des glossolalies, des cris, qui l’entraînent à créer, ou à essayer [13] . Et si la pensée cherche, c’est moins à la manière d’un homme qui disposerait d’une méthode que d’un chien dont on dirait qu’il fait des bonds désordonnés... Il n’y a pas lieu de tirer vanité d’une telle image de la pensée, qui comporte beaucoup de souffrances sans gloire et qui indique combien penser est devenu de plus en plus difficile : l’immanence.

L’histoire de la philosophie est comparable à l’art du portrait. Il ne s’agit pas de « faire ressemblant », c’est-à-dire de répéter ce que le philosophe a dit, mais de produire la ressemblance en dégageant à la fois le plan d’immanence qu’il a instauré et les nouveaux concepts qu’il a créés. Ce sont des portraits mentaux, noétiques, machiniques. Et bien qu’on les fasse d’ordinaire avec des moyens philosophiques, on peut aussi les produire esthétiquement. C’est ainsi que Tinguely a récemment présenté de monumentaux portraits machiniques de philosophes opérant de puissants mouvements infinis, conjoints ou alternatifs, repliables et déployables, avec des sons, des éclairs, des matières d’être et des images de pensée suivant des plans courbes complexes [14] . Et pourtant, s’il est permis de présenter une critique à un si grand artiste, il semble que la tentative ne soit pas encore au point. Rien ne danse dans le Nietzsche, alors que Tinguely a si bien su ailleurs faire danser les machines. Le Schopenhauer ne nous livre rien de décisif, alors que les quatre Racines, le voile de Maya semblaient tout prêts à occuper le plan biface du Monde comme volonté et comme représentation. Le Heidegger ne retient aucun voilement-dévoilement sur le plan d’une pensée qui ne pense pas encore. Peut-être aurait-il fallu

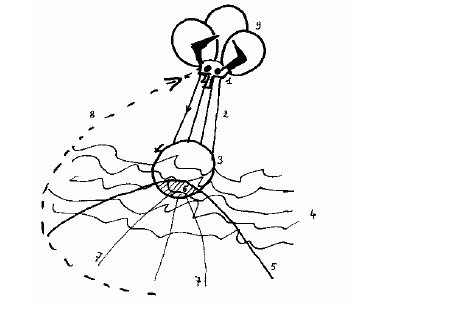

porter plus d’attention au plan d’immanence tracé comme machine abstraite, et aux concepts créés comme pièces de la machine. On pourrait imaginer en ce sens un portrait machinique de Kant, illusions comprises (voir schéma ci-dessus).

1. — Le « Je pense » à tête de boeuf, sonorisé, qui ne cesse de répéter Moi = Moi. 2. — Les catégories comme concepts universels (quatre grands titres) : tiges extensives et rétractiles suivant le mouvement circulaire de 3. 3. — La roue mobile des schèmes. 4. — Le peu profond ruisseau, le Temps comme forme d’intériorité dans laquelle plonge et ressort la roue des schèmes. 5. — L’Espace comme forme d’extériorité : rives et fond. 6. — Le moi passif au fond du ruisseau et comme jonction des deux formes. 7. — Les principes des jugements synthétiques qui parcourent l’espace-temps. 8. — Le champ transcendantal de l’expérience possible, immanent au Je (plan d’immanence). 9. — Les trois Idées, ou illusions de transcendance (cercles tournant à l’horizon absolu : Ame, Monde et Dieu).

Beaucoup de problèmes se posent qui concernent la philosophie non moins que l’histoire de la philosophie. Les feuillets du plan d’immanence tantôt se séparent jusqu’à s’opposer les uns aux autres, et convenir chacun à tel ou tel philosophe, tantôt au contraire se réunissent pour couvrir au moins d’assez longues périodes. De plus, entre l’instauration d’un plan pré-philosophique et la création de concepts philosophiques, les rapports sont eux-mêmes complexes. Sur une longue période, des philosophes peuvent créer des concepts nouveaux tout en restant sur le même plan et en supposant la même image qu’un philosophe précédent dont ils se réclameront comme d’un maître : Platon et les néo-platoniciens, Kant et les néo-kantiens (ou même la façon dont Kant lui-même réactive certains pans de platonisme). Dans tous les cas, ce ne sera pas toutefois sans prolonger le plan primitif en l’affectant de nouvelles courbures, au point qu’un doute subsiste : n’est-ce pas un autre plan qui s’est tissé dans les mailles du premier ? La question de savoir dans quels cas des philosophes sont « disciples » d’un autre et jusqu’à quel point, dans quels cas au contraire ils en mènent la critique en changeant de plan, en dressant une autre image, implique donc des évaluations d’autant plus complexes et relatives que jamais les concepts qui occupent un plan ne se laissent simplement déduire. Les concepts qui viennent peupler un même plan, même à des dates très différentes et sous des raccordements spéciaux, on les appellera concepts du même groupe ; au contraire ceux qui renvoient à des plans différents. La correspondance de concepts créés et de plan instauré est rigoureuse, mais se fait sous des rapports indirects qui restent à déterminer.

Peut-on dire qu’un plan est « meilleur » qu’un autre, ou du moins qu’il répond ou non aux exigences de l’époque ? Que veut dire répondre aux exigences, et quel rapport y a-t-il entre les mouvements ou traits diagrammatiques d’une image de la pensée, et les mouvements ou traits socio-historiques d’une époque ? Ces questions ne peuvent avancer que si l’on renonce au point de vue étroitement historique de l’avant et de l’après, pour considérer le temps de la philosophie plutôt que l’histoire de la philosophie. C’est un temps stratigraphique, où l’avant et l’après n’indiquent plus qu’un ordre de superpositions. Certains chemins (mouvements) ne prennent sens et direction que comme les raccourcis ou les détours de chemins effacés ; une courbure variable ne peut apparaître que comme la transformation d’une ou plusieurs autres ; une couche ou un feuillet du plan d’immanence sera nécessairement au-dessus ou en dessous par rapport à une autre, et les images de la pensée ne peuvent surgir dans n’importe quel ordre, puisqu’elles impliquent des changements d’orientation qui ne peuvent être repérés directement que sur l’image antérieure (et même pour le concept, le point de condensation qui le détermine suppose tantôt l’éclatement d’un point ou l’agglomération de points précédents). Les paysages mentaux ne changent pas n’importe comment à travers les âges : il a fallu qu’une montagne se dresse ici ou qu’un fleuve passe par là, encore récemment, pour que le sol, maintenant sec et plat, ait telle allure, telle texture. Il est vrai que des couches très anciennes peuvent remonter, se frayer un chemin à travers les formations qui les avaient recouvertes et affleurer directement sur la couche actuelle à laquelle elles communiquent une nouvelle courbure. Bien plus, suivant les régions considérées, les superpositions ne sont pas forcément les mêmes et n’ont pas le même ordre. Le temps philosophique est ainsi un temps grandiose de coexistence, qui n’exclut pas l’avant et l’après, mais les superpose dans un ordre stratigraphique. C’est un devenir infini de la philosophie, qui recoupe mais ne se confond pas avec son histoire. La vie des philosophes, et le plus extérieur de leur œuvre, obéit à des lois de succession ordinaire ; mais leurs noms propres coexistent et brillent, soit comme des points lumineux qui nous font repasser par les composantes d’un concept, soit comme les points cardinaux d’une couche ou d’un feuillet qui ne cessent pas de revenir jusqu’à nous, comme des étoiles mortes dont la lumière est plus vive que jamais. La philosophie est devenir, non pas histoire ; elle est coexistence de plans, non pas succession de systèmes.

C’est pourquoi les plans peuvent tantôt se séparer, tantôt se réunir — il est vrai pour le meilleur et pour le pire. Ils ont en commun de restaurer de la transcendance et de l’illusion (ils ne peuvent pas s’en empêcher), mais aussi de les combattre avec acharnement, et chacun aussi a sa façon particulière de faire l’un et l’autre. Y a-t-il un plan « meilleur », qui ne livrerait pas l’immanence à Quelque chose = x, et qui ne mimerait plus rien de transcendant ? On dirait que LE plan d’immanence est à la fois ce qui doit être pensé, et ce qui ne peut pas être pensé. Ce serait lui, le non-pensé dans la pensée. C’est le socle de tous les plans, immanent à chaque plan pensable qui n’arrive pas à le penser. Il est le plus intime dans la pensée, et pourtant le dehors absolu. Un dehors plus lointain que tout monde extérieur, parce qu’il est un dedans plus profond que tout monde intérieur : c’est l’immanence, « l’intimité comme Dehors, l’extérieur devenu l’intrusion qui étouffe et le renversement de l’un et de l’autre » � . L’aller-retour incessant du plan, le mouvement infini. Peut-être est-ce le geste suprême de la philosophie : non pas tant penser LE plan d’immanence, mais montrer qu’il est là, non pensé dans chaque plan. Le penser de cette manière-là, comme le dehors et le dedans de la pensée, le dehors non extérieur ou le dedans non intérieur. Ce qui ne peut pas être pensé, et pourtant doit être pensé, cela fut pensé une fois, comme le Christ s’est incarné une fois, pour montrer cette fois la possibilité de l’impossible. Aussi Spinoza est-il le Christ des philosophes, et les plus grands philosophes ne sont guère que des apôtres, qui s’éloignent ou se rapprochent de ce mystère. Spinoza, le devenir-philosophe infini. Il a montré, dressé, pensé le plan d’immanence le « meilleur », c’est-à-dire le plus pur, celui qui ne se donne pas au transcendant ni ne redonne du transcendant, celui qui inspire le moins d’illusions, de mauvais sentiments et de perceptions erronées...

[ 1 ] Sur l’élasticité du concept, Hubert Damisch, Préface à Prospectus de Dubuffet, Gallimard, I, p. 18.19.

[ 2 ] Jean-Pierre Luminet distingue les horizons relatifs, comme l’horizon terrestre centré sur un observateur et se déplaçant avec lui, et l’horizon absolu, « horizon des événements », indépendant de tout observateur et qui partage les événements en deux catégories, vus et non-vus, communicables et non-communicables (« Le trou noir et l’infini », in Les dimensions de l’infini, Institut culturel italien de Paris). On se reportera aussi au texte zen du moine japonais Dôgen, qui invoque l’horizon ou la « réserve » des événements : Shôbogenzo, Ed. de la Différence, traduction et commentaires de René de Ceccaty et Nakamura.

[ 3 ] Épicure, Lettre à Hérodote, 61-62,

[ 4 ] Sur ces dynamismes, cf. Michel Courthial, Le visage, à paraître.

[ 5 ] François Lamelle poursuit une des tentatives les plus intéressantes de la philosophie contemporaine : il invoque un Un-Tout qu’il qualifie de « non-philosophique » et, bizarrement, de « scientifique », sur lequel s’enracine la « décision philosophique ». Cet Un-Tout semble proche de Spinoza. Cf. Philosophie et non-philosophie, Ed. Mardaga.

[ 6 ] Etienne Souriau fit paraître en 1939 L’instauration philosophique, Ed. Alcan : sensible à l’activité créatrice en philosophie, il invoquait une sorte de plan d’instauration comme sol de cette création, ou « philosophème », animé de dynamismes (p. 62-63).

[ 7 ] Cf. Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, P.U.F., p. 105-125.

[ 8 ] Kant, Critique de la Raison pure : l’espace comme forme d’extériorité n’est pas moins « en nous » que le temps comme forme d’intériorité (« Critique du quatrième paralogisme »). Et sur l’Idée comme « horizon », cf. « Appendice à la dialectique transcendantale ».

[ 9 ] Raymond Bellour, L’entre-images, Ed. de la Différence, p. 132 : sur le lien de la transcendance avec l’interruption de mouvement ou l’« arrêt sur image ».

[ 10 ] Sartre, La transcendance de l’Ego, Ed. Vrin (invocation de Spinoza, p. 23).

[ 11 ] Artaud, Les Tarahumaras Ouvres complètes, Gallimard, IX).

[ 12 ] Biran, Sa vie et ses pensées, Ed. Naville (année 1823), p. 357.

[ 13 ] Cf. Kleist, « De l’élaboration progressive des idées dans le discours » (Anecdo¬tes et petits écrits, Ed. Payot, p. 77). Et Artaud, « Correspondance avec Rivière » (OEuvres complètes, I).

[ 14 ] Tinguely, catalogue Beaubourg, 1989.