1. Qu’est-ce qu’un concept ?

Il n’y a pas de concept simple. Tout concept a des composantes, et se définit par elles. Il a donc un chiffre. C’est une multiplicité, bien que toute multiplicité ne soit pas conceptuelle. Il n’y a pas de concept à une seule composante : même le premier concept, celui par lequel une philosophie « commence », a plusieurs composantes, puisqu’il n’est pas évident que la philosophie doive avoir un commencement, et que, si elle en détermine un, elle doit y joindre un point de vue ou une raison. Descartes, Hegel, Feuerbach non seulement ne commencent pas par le même concept, mais n’ont pas le même concept de commencement. Tout concept est au moins double, ou triple, etc. Il n’y a pas non plus de concept ayant toutes les composantes, puisque ce serait un pur et simple chaos : même les prétendus universaux comme concepts ultimes doivent sortir du chaos en circonscrivant un univers qui les explique (contemplation, réflexion, communication...). Tout concept a un contour irrégulier, défini par le chiffre de ses composantes. C’est pourquoi, de Platon à Bergson, on retrouve l’idée que le concept est affaire d’articulation, de découpage et de recoupement. Il est un tout, parce qu’il totalise ses composantes, mais un tout fragmentaire. C’est seulement à cette condition qu’il peut sortir du chaos mental, qui ne cesse pas de le guetter, de coller à lui pour le réabsorber.

Dans quelles conditions un concept est-il premier, non pas absolument, mais par rapport à un autre ? Par exemple, autrui est-il nécessairement second par rapport à un moi ? S’il l’est, c’est dans la mesure où son concept est celui d’un autre — sujet qui se présente comme un objet — spécial par rapport au moi : ce sont deux composantes. En effet, si nous l’identifions à un objet spécial, autrui n’est déjà plus que l’autre sujet tel qu’il m’apparaît à moi ; et si nous l’identifions à un autre sujet, c’est moi qui suis autrui tel que je lui apparais. Tout concept renvoie à un problème, à des problèmes sans lesquels il n’aurait pas de sens, et qui ne peuvent eux-mêmes être dégagés ou compris qu’au fur et à mesure de leur solution : nous sommes ici dans un problème concernant la pluralité des sujets, leur relation, leur présentation réciproque. Mais tout change évidemment si nous croyons découvrir un autre problème : en quoi consiste la position d’autrui, que l’autre sujet vient seulement « occuper » quand il m’apparaît comme objet spécial, et que je viens à mon tour occuper comme objet spécial quand je lui apparais ? De ce point de vue, autrui n’est personne, ni sujet ni objet. Il y a plusieurs sujets parce qu’il y a autrui, non pas l’inverse. Autrui réclame alors un concept a priori dont doivent découler l’objet spécial, l’autre sujet et le moi, non pas l’inverse. L’ordre a changé, autant que la nature des concepts, autant que les problèmes auxquels ils sont censés répondre. Nous laissons de côté la question de savoir quelle différence il y a entre un problème en science et en philosophie. Mais même en philosophie on ne crée de concepts qu’en fonction de problèmes qu’on estime mal vus ou mal posés (pédagogie du concept).

Procédons sommairement : nous considérons un champ d’expérience pris comme monde réel non plus par rapport à un moi, mais par rapport à un simple « il y a... ». Il y a, à tel moment, un monde calme et reposant. Surgit soudain un visage effrayé qui regarde quelque chose hors champ. Autrui n’apparaît ici ni comme un sujet ni comme un objet, mais, ce qui est très différent, comme un monde possible, comme la possibilité d’un monde effrayant. Ce monde possible n’est pas réel, ou ne l’est pas encore, et pourtant n’en existe pas moins : c’est un exprimé qui n’existe que dans son expression, le visage ou un équivalent de visage. Autrui, c’est d’abord cette existence d’un monde possible. Et ce monde possible a aussi une réalité propre en lui-même, en tant que possible : il suffit que l’exprimant parle et dise « j’ai peur » pour donner une réalité au possible en tant que tel (même si ses paroles sont mensongères). Le « je » comme indice linguistique n’a pas d’autre sens. Encore n’est-il pas indispensable : la Chine est un monde possible, mais prend une réalité dès qu’on parle chinois ou qu’on parle de la Chine dans un champ d’expérience donné. C’est très différent du cas où la Chine se réalise en devenant le champ d’expérience lui-même. Voilà donc un concept d’autrui qui ne présuppose rien d’autre que la détermination d’un monde sensible comme condition. Autrui surgit sous cette condition comme l’expression d’un possible. Autrui, c’est un monde possible, tel qu’il existe dans un visage qui l’exprime, et s’effectue dans un langage qui lui donne une réalité. En ce sens, c’est un concept à trois composantes inséparables : monde possible, visage existant, langage réel ou parole.

Évidemment, tout concept a une histoire. Ce concept d’autrui renvoie à Leibniz, aux mondes possibles de Leibniz et à la monade comme expression de monde ; mais ce n’est pas le même problème, parce que les possibles de Leibniz n’existent pas dans le monde réel. Il renvoie aussi à la logique modale des propositions, mais celles-ci ne confèrent pas aux mondes possibles la réalité correspondant à leurs conditions de vérité (même quand Wittgenstein envisage des propositions de frayeur ou de douleur, il n’y voit pas des modalités exprimables dans une position d’autrui, parce qu’il laisse autrui osciller entre un autre sujet et un objet spécial). Les mondes possibles ont une longue histoire [1] . Bref, nous disons de tout concept qu’il a toujours une histoire, bien que cette histoire soit en zigzag, qu’elle passe au besoin par d’autres problèmes ou sur des plans divers. Dans un concept, il y a le plus souvent des morceaux ou des composantes venus d’autres concepts, qui répondaient à d’autres problèmes et supposaient d’autres plans. C’est forcé parce que chaque concept opère un nouveau découpage, prend de nouveaux contours, doit être réactivé ou retaillé.

Mais d’autre part un concept a un devenir qui concerne cette fois son rapport avec des concepts situés sur le même plan. Ici, les concepts se raccordent les uns avec les autres, se recoupent les uns les autres, coordonnent leurs contours, composent leurs problèmes respectifs, appartiennent à la même philosophie, même s’ils ont des histoires différentes. En effet, tout concept, ayant un nombre fini de composantes, bifurquera sur d’autres concepts, autrement composés, mais qui constituent d’autres régions du même plan, qui répondent à des problèmes connectables, participent d’une co-création. Un concept n’exige pas seulement un problème sous lequel il remanie ou remplace des concepts précédents, mais un carrefour de problèmes où il s’allie à d’autres concepts coexistants. Dans le cas du concept d’Autrui comme expression d’un monde possible dans un champ perceptif, nous sommes conduits à considérer d’une nouvelle façon les composantes de ce champ pour lui-même : autrui, n’étant plus ni un sujet de champ ni un objet dans le champ, va être la condition sous laquelle se redistribuent non seulement l’objet et le sujet, mais la figure et le fond, les marges et le centre, le mobile et le repère, le transitif et le substantiel, la longueur et la profondeur... Autrui est toujours perçu comme un autre, mais dans son concept il est la condition de toute perception, pour les autres comme pour nous. C’est la condition sous laquelle on passe d’un monde à un autre. Autrui fait passer le monde, et le « je » ne désigne plus qu’un monde passé (« j’étais tranquille... »). Par exemple, Autrui suffit à faire de toute longueur une profondeur possible dans l’espace, et inversement, au point que, si ce concept ne fonctionnait pas dans le champ perceptif, les transitions et les inversions deviendraient incompréhensibles, et nous ne cesserions de nous cogner contre les choses, le possible ayant disparu. Ou du moins, philosophiquement, il faudrait trouver une autre raison pour laquelle nous ne nous cognons pas... C’est ainsi que, sur un plan déterminable, on passe d’un concept à un autre par une sorte de pont : la création d’un concept d’Autrui avec telles composantes va entraîner la création d’un nouveau concept d’espace perceptif, avec d’autres composantes à déterminer (ne pas se cogner, ou ne pas trop se cogner, fera partie de ces composantes).

Nous sommes partis d’un exemple assez complexe. Comment faire autrement, puisqu’il n’y a pas de concept simple ? Le lecteur peut partir de n’importe quel exemple à son goût. Nous croyons qu’il en sortira les mêmes conséquences concernant la nature du concept ou le concept de concept. En premier lieu, chaque concept renvoie à d’autres concepts, non seulement dans son histoire, mais dans son devenir ou ses connexions présentes. Chaque concept a des composantes qui peuvent être à leur tour prises comme concepts (ainsi Autrui a le visage parmi ses composantes, mais le Visage sera lui-même considéré comme concept ayant lui-même des composantes). Les concepts vont donc à l’infini et, étant créés, ne sont jamais créés de rien. En second lieu, le propre du concept est de rendre les composantes inséparables en lui : distinctes, hétérogènes et pourtant non séparables, tel est le statut des composantes, ou ce qui définit la consistance du concept, son endo-consistance. C’est que chaque composante distincte présente un recouvrement partiel, une zone de voisinage ou un seuil d’indiscernabilité avec une autre : par exemple, dans le concept d’autrui, le monde possible n’existe pas hors du visage qui l’exprime, bien qu’il s’en distingue comme l’exprimé et l’expression ; et le visage à son tour est la proximité des paroles dont il est déjà le porte-voix. Les composantes restent distinctes, mais quelque chose passe de l’une à l’autre, quelque chose d’indécidable entre les deux : il y a un domaine ab qui appartient aussi bien à a qu’à b, où a et b « deviennent » indiscernables. Ce sont ces zones, seuils ou devenirs, cette inséparabilité, qui définissent la consistance intérieure du concept. Mais celui-ci a également une exo-consistance, avec d’autres concepts, lorsque leur création respective implique la construction d’un pont sur le même plan. Les zones et les ponts sont les joints du concept.

En troisième lieu, chaque concept sera donc considéré comme le point de coïncidence, de condensation ou d’accumulation de ses propres composantes. Le point conceptuel ne cesse de parcourir ses composantes, de monter et de descendre en elles. Chaque composante en ce sens est un trait intensif, une ordonnée intensive qui ne doit être appréhendée ni comme générale ni comme particulière mais comme une pure et simple singularité — « un » monde possible, « un » visage, « des » mots — qui se particularise ou se généralise suivant qu’on lui donne des valeurs variables ou qu’on lui désigne une fonction constante. Mais, contrairement à ce qui se passe en science, il n’y a ni constante ni variable dans le concept, et l’on ne distinguera pas plus d’espèces variables pour un genre constant que d’espèce constante pour des individus variables. Les rapports dans le concept ne sont ni de compréhension ni d’extension, mais seulement d’ordination, et les composantes du concept ne sont ni des constantes ni des variables, mais de pures et simples variations ordonnées suivant leur voisinage. Elles sont processuelles, modulaires. Le concept d’un oiseau n’est pas dans son genre ou son espèce, mais dans la composition de ses postures, de ses couleurs et de ses chants : quelque chose d’indiscernable qui est moins une synesthésie qu’une synéidésie. Un concept est une hétérogenèse, c’est-à-dire une ordination de ses composantes par zones de voisinage. Il est ordinal, c’est une intension présente à tous les traits qui le composent. Ne cessant de les parcourir suivant un ordre sans distance, le concept est en état de survol par rapport à ses composantes. Il est immédiatement co-présent sans aucune distance à toutes ses composantes ou variations, il passe et repasse par elles : c’est une ritournelle, un opus ayant son chiffre.

Le concept est un incorporel, bien qu’il s’incarne ou s’effectue dans les corps. Mais justement il ne se confond pas avec l’état de choses dans lequel il s’effectue. Il n’a pas de coordonnées spatio-temporelles, mais seulement des ordonnées intensives. Il n’a pas d’énergie, mais seulement des intensités, il est anergétique (l’énergie n’est pas l’intensité, mais la manière dont celle-ci se déploie et s’annule dans un état de choses extensif). Le concept dit l’événement, non l’essence ou la chose. C’est un Evénement pur, une heccéité, une entité : l’événement d’Autrui, ou l’événement du visage (quand le visage à son tour est pris comme concept). Ou l’oiseau comme événement. Le concept se définit par l’inséparabilité d’un nombre fini de composantes hétérogènes parcourues par un point en survol absolu, à vitesse infinie. Les concepts sont « des surfaces ou des volumes absolus », des formes qui n’ont pas d’autre objet que l’inséparabilité de variations distinctes [2] . Le « survol » est l’état du concept ou son infinité propre, quoique les infinis soient plus ou moins grands d’après le chiffre des composantes, des seuils et des ponts. Le concept est bien acte de pensée en ce sens, la pensée opérant à vitesse infinie (pourtant plus ou moins grande).

Le concept est donc à la fois absolu et relatif : relatif à ses propres composantes, aux autres concepts, au plan sur lequel il se délimite, aux problèmes qu’il est censé résoudre, mais absolu par la condensation qu’il opère, par le lieu qu’il occupe sur le plan, par les conditions qu’il assigne au problème. Il est absolu comme tout, mais relatif en tant que fragmentaire. Il est infini par son survol ou sa vitesse, mais fini par son mouvement qui trace le contour des composantes. Un philosophe ne cesse pas de remanier ses concepts, et même d’en changer ; il suffit parfois d’un point de détail qui grossit, et produit une nouvelle condensation, ajoute ou retire des composantes. Le philosophe présente parfois une amnésie qui en fait presque un malade : Nietzsche, dit Jaspers, « corrigeait lui-même ses idées pour en constituer de nouvelles sans explicitement l’avouer ; dans ses états d’altération, il oubliait les conclusions auxquelles il était précédemment parvenu ». Ou Leibniz : « Je croyais entrer dans le port, mais... je fus rejeté en pleine mer » [3] . Ce qui reste pourtant absolu, c’est la façon dont le concept créé se pose en lui-même et avec d’autres. La relativité et l’absoluité du concept sont comme sa pédagogie et son ontologie, sa création et son autoposition, son idéalité et sa réalité. Réel sans être actuel, idéal sans être abstrait... Le concept se définit par sa consistance, endo-consistance et exo-consistance, mais il n’a pas de référence : il est autoréférentiel, il se pose lui-même et pose son objet, en même temps qu’il est créé. Le constructivisme unit le relatif et l’absolu.

Enfin, le concept n’est pas discursif, et la philosophie n’est pas une formation discursive, parce qu’elle n’enchaîne pas des propositions. C’est la confusion du concept et de la proposition qui fait croire à l’existence de concepts scientifiques, et qui considère la proposition comme une véritable « intension » (ce qu’exprime la phrase) : alors le concept philosophique n’apparaît le plus souvent que comme une proposition dénuée de sens. Cette confusion règne dans la logique, et explique l’idée enfantine qu’elle se fait de la philosophie. On mesure les concepts à une grammaire « philosophique » qui leur substitue des propositions extraites des phrases où ils apparaissent : on nous enferme sans cesse dans des alternatives entre propositions, sans voir que le concept est déjà passé dans le tiers exclu. Le concept n’est nullement une proposition, il n’est pas propositionnel, et la proposition n’est jamais une intension. Les propositions se définissent par leur référence, et la référence ne concerne pas l’Evénement, mais un rapport avec l’état de choses ou de corps, ainsi que les conditions de ce rapport. Loin de constituer une intension, ces conditions sont toutes extensionnelles : elles impliquent des opérations de mise en abscisse ou de linéarisation successives qui font entrer les ordonnées intensives dans des coordonnées spatio-temporelles et énergétiques, de mise en correspondance d’ensembles ainsi délimités. Ce sont ces successions et ces correspondances qui définissent la discursivité dans des systèmes extensifs ; et l’indépendance des variables dans les propositions s’oppose à l’inséparabilité des variations dans le concept. Les concepts, qui n’ont que de la consistance ou des ordonnées intensives hors coordonnées, entrent librement dans des rapports de résonance non discursive, soit parce que les composantes de l’un deviennent des concepts ayant d’autres composantes toujours hétérogènes, soit parce qu’ils ne présentent entre eux aucune différence d’échelle à aucun niveau. Les concepts sont des centres de vibrations, chacun en lui-même et les uns par rapport aux autres. C’est pourquoi tout résonne, au lieu de se suivre ou de se correspondre. Il n’y a aucune raison pour que les concepts se suivent. Les concepts comme totalités fragmentaires ne sont même pas les morceaux d’un puzzle, car leurs contours irréguliers ne se correspondent pas. Ils forment bien un mur, mais c’est un mur de pierres sèches et, si tout est pris ensemble, c’est par des chemins divergents. Même les ponts, d’un concept à un autre, sont encore des carrefours, ou des détours qui ne circonscrivent aucun ensemble discursif. Ce sont des ponts mobiles. A cet égard il n’est pas faux de considérer que la philosophie est en état de perpétuelle digression ou digressivité.

En découlent de grandes différences entre l’énonciation philosophique des concepts fragmentaires et l’énonciation scientifique des propositions partielles. Sous un premier aspect, toute énonciation est de position ; mais elle reste extérieure à la proposition parce qu’elle a pour objet un état de choses comme référent, et pour conditions les références qui constituent des valeurs de vérité (même si ces conditions pour leur compte sont intérieures à l’objet). Au contraire, l’énonciation de position est strictement immanente au concept, puisque celui-ci n’a pas d’autre objet que l’inséparabilité des composantes par lesquelles il passe et repasse lui-même, et qui constitue sa consistance. Quant à l’autre aspect, énonciation de création ou de signature, il est certain que les propositions scientifiques et leurs corrélats ne sont pas moins signés ou créés que les concepts philosophiques ; et l’on parle de théorème de Pythagore, de coordonnées cartésiennes, de nombre hamiltonien, de fonction de Lagrange, autant que d’Idée platonicienne ou de cogito de Descartes, etc. Mais les noms propres auxquels se rattache ainsi l’énonciation ont beau être historiques, et attestés comme tels, ce sont des masques pour d’autres devenirs, ils servent seulement de pseudonymes à des entités singulières plus secrètes. Dans le cas des propositions, il s’agit des observateurs partiels extrinsèques, scientifiquement définissables par rapport à tel ou tels axes de référence, tandis que, pour les concepts, ce sont des personnages conceptuels intrinsèques qui hantent tel ou tel plan de consistance. On ne dira pas seulement que les noms propres ont des usages très différents dans les philosophies, les sciences et les arts : il en est de même pour les éléments syntaxiques, et notamment les prépositions, les conjonctions, « or », « donc »... La philosophie procède par phrases, mais ce ne sont pas toujours des propositions qu’on extrait des phrases en général. Nous ne disposons encore que d’une hypothèse très large : des phrases ou d’un équivalent, la philosophie tire des concepts (qui ne se confondent pas avec des idées générales ou abstraites), tandis que la science tire des prospects (propositions qui ne se confondent pas avec des jugements), et l’art tire des percepts et affects (qui ne se confondent pas davantage avec des perceptions ou sentiments). Chaque fois, le langage est soumis à des épreuves et des usages incomparables, mais qui ne définissent pas la différence des disciplines sans constituer aussi leurs croisements perpétuels.

EXEMPLE I

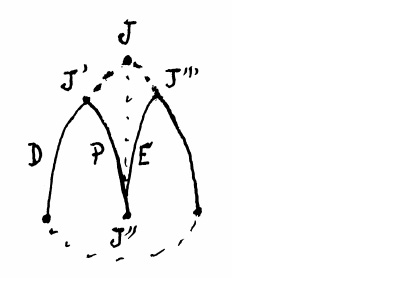

Il faut d’abord confirmer les analyses précédentes en prenant l’exemple d’un concept philosophique signé, parmi les plus connus, soit le cogito cartésien, le Je de Descartes : un concept de moi. Ce concept a trois composantes, douter, penser, être (on n’en conclura pas que tout concept soit triple). L’énoncé total du concept en tant que multiplicité est : je pense « donc » je suis, ou plus complètement : moi qui doute, je pense, je suis, je suis une chose qui pense. C’est l’événement toujours renouvelé de la pensée tel que le voit Descartes. Le concept se condense au point J, qui passe par toutes les composantes, et où coïncident J’ - douter, J» - penser, J» - être. Les composantes comme ordonnées intensives se rangent dans les zones de voisinage ou d’indiscernabilité qui font passer de l’une à une autre, et qui constituent leur inséparabilité : une première zone est entre douter et penser (moi qui doute, je ne peux pas douter que je pense), et la seconde est entre penser et être (pour penser il faut être). Les composantes se présentent ici comme des

verbes, mais ce n’est pas une règle, il suffit que ce soit des variations. En effet, le doute comporte des moments qui ne sont pas les espèces d’un genre, mais les phases d’une variation : doute sensible, scientifique, obsessionnel. (Tout concept a donc un espace de phases, bien que ce soit d’une autre manière que dans la science.) De même pour les modes de la pensée : sentir, imaginer, avoir des idées. De même pour les types d’être, chose ou substance : l’être infini, l’être pensant fini, l’être étendu. Il est remarquable que, dans ce dernier cas, le concept du moi ne retienne que la seconde phase de l’être, et laisse en dehors le reste de la variation. Mais c’est précisément le signe que le concept se clôt comme totalité fragmentaire avec « je suis une chose pensante » : on ne passera aux autres phases de l’être que par des ponts-carrefours nous menant à d’autres concepts. Ainsi « parmi mes idées, j’ai l’idée d’infini » est le pont qui conduit du concept de moi à celui de Dieu, ce nouveau concept ayant lui-même trois composantes qui forment les « preuves » de l’existence de Dieu comme événement infini, la troisième (preuve ontologique) assurant la clôture du concept, mais aussi lançant à son tour un pont ou une bifurcation vers un concept d’étendue, pour autant qu’elle garantit la valeur objective de vérité des autres idées claires et distinctes que nous avons. Quand on demande : y a-t-il des précurseurs du cogito ?, on veut dire : y a-t-il des concepts signés par des philosophes antérieurs, qui auraient des composantes semblables ou presque identiques, mais où manquerait l’une d’entre elles, ou bien qui en ajouteraient d’autres, de telle façon qu’un cogito n’arriverait pas à cristalliser, les composantes ne coïncidant pas encore dans un moi ? Tout semblait prêt et pourtant quelque chose manquait. Le concept antérieur renvoyait peut-être à un autre problème que celui du cogito (il faut une mutation de problème pour que le cogito cartésien apparaisse), ou même se déroulait sur un autre plan. Le plan cartésien consiste à récuser tout présupposé objectif explicite, où chaque concept renverrait à d’autres concepts (par exemple, l’homme animal-raisonnable). Il se réclame seulement d’une compréhension préphilosophique, c’est-à-dire de présupposés implicites et subjectifs : tout le monde sait ce que veut dire penser, être, je (on le sait en le faisant, en l’étant ou en le disant). C’est une distinction très nouvelle. Un tel plan exige un premier concept qui ne doit rien présupposer d’objectif. Si bien que le problème est : quel est le premier concept sur ce plan, ou par quoi commencer qui puisse déterminer la vérité comme certitude subjective absolument pure ? Tel est le cogito. Les autres concepts pourront conquérir l’objectivité, mais à condition d’être reliés par des ponts au premier concept, de répondre à des problèmes soumis aux mêmes conditions, et de rester sur le même plan : ce sera l’objectivité que prend une connaissance certaine, et non pas l’objectivité qui suppose une vérité reconnue comme préexistante ou déjà là.

Il est vain de se demander si Descartes a tort ou raison. Des présupposés subjectifs et implicites valent-ils mieux que les présupposés objectifs explicites ? Faut-il « commencer » et, si oui, faut-il commencer du point de vue d’une certitude subjective ? La pensée peut-elle à ce titre être le verbe d’un Je ? Il n’y a pas de réponse directe. Les concepts cartésiens ne peuvent être évalués qu’en fonction des problèmes auxquels ils répondent et du plan sur lequel ils se passent. En général, si des concepts antérieurs ont pu préparer un concept, sans le constituer pour autant, c’est que leur problème était encore pris dans d’autres, et le plan n’avait pas encore la courbure ou les mouvements indispensables. Et si des concepts peuvent être remplacés par d’autres, c’est sous la condition de nouveaux problèmes et d’un autre plan par rapport auxquels (par exemple) « Je » perd tout sens, le commencement perd toute nécessité, les présupposés toute différence — ou en prennent d’autres. Un concept a toujours la vérité qui lui revient en fonction des conditions de sa création. Y a-t-il un plan meilleur que tous les autres, et des problèmes qui s’imposent contre les autres ? Justement on ne peut rien dire à cet égard. Les plans, il faut les faire, et les problèmes, les poser, comme il faut créer les concepts. Le philosophe fait pour le mieux, mais il a trop à faire pour savoir si c’est le meilleur ou même s’intéresser à cette question. Bien sûr, les nouveaux concepts doivent être en rapport avec des problèmes qui sont les nôtres, avec notre histoire et surtout nos devenirs. Mais que signifient des concepts de notre temps ou d’un temps quelconque ? Les concepts ne sont pas éternels, mais sont-ils temporels pour autant ? Quelle est la forme philosophique des problèmes de ce temps ? Si un concept est « meilleur » que le précédent, c’est parce qu’il fait entendre de nouvelles variations et des résonances inconnues, opère des découpages insolites, apporte un Événement qui nous survole. Mais n’est-ce pas déjà ce que faisait le précédent ? Et si l’on peut rester platonicien, cartésien ou kantien aujourd’hui, c’est parce que l’on est en droit de penser que leurs concepts peuvent être réactivés dans nos problèmes et inspirer ces concepts qu’il faut créer. Et quelle est la meilleure manière de suivre les grands philosophes, répéter ce qu’ils ont dit, ou bien faire ce qu’ils ont fait, c’est-à-dire créer des concepts pour des problèmes qui changent nécessairement ?

C’est pourquoi le philosophe a fort peu le goût de discuter. Tout philosophe s’enfuit quand il entend la phrase : on va discuter un peu. Les discussions sont bonnes pour les tables rondes, mais c’est sur une autre table que la philosophie jette ses dés chiffrés. Les discussions, le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne feraient pas avancer le travail, puisque les interlocuteurs ne parlent jamais de la même chose. Que quelqu’un ait tel avis, et pense ceci plutôt que cela, qu’est-ce que ça peut faire à la philosophie, tant que les problèmes en jeu ne sont pas dits ? Et quand ils sont dits, il ne s’agit plus de discuter, mais de créer d’indiscutables concepts pour le problème qu’on s’est assigné. La communication vient toujours trop tôt ou trop tard, et la conversation, toujours en trop, par rapport à créer. On se fait parfois de la philosophie l’idée d’une perpétuelle discussion comme « rationalité communicationnelle » ou comme « conversation démocratique universelle ». Rien n’est moins exact, et, quand un philosophe en critique un autre, c’est à partir de problèmes et sur un plan qui n’étaient pas ceux de l’autre, et qui font fondre les anciens concepts comme on peut fondre un canon pour en tirer de nouvelles armes. On n’est jamais sur le même plan. Critiquer, c’est seulement constater qu’un concept s’évanouit, perd de ses composantes ou en acquiert qui le transforment, quand il est plongé dans un nouveau milieu. Mais ceux qui critiquent sans créer, ceux qui se contentent de défendre l’évanoui sans savoir lui donner les forces de revenir à la vie, ceux-là sont la plaie de la philosophie. Ils sont animés par le ressentiment, tous ces discuteurs, ces communicateurs. Ils ne parlent que d’eux-mêmes en faisant s’affronter des généralités creuses. La philosophie a horreur des discussions. Elle a toujours autre chose à faire. Le débat lui est insupportable, non pas parce qu’elle est trop sûre d’elle : au contraire, ce sont ses incertitudes qui l’entraînent dans d’autres voies plus solitaires. Pourtant Socrate ne faisait-il pas de la philosophie une libre discussion entre amis ? N’est-ce pas le sommet de la sociabilité grecque comme conversation des hommes libres ? En fait, Socrate n’a pas cessé de rendre toute discussion impossible, aussi bien sous la forme courte d’un agôn des questions et réponses que sous la forme longue d’une rivalité des discours. Il a fait de l’ami l’ami du seul concept, et du concept l’impitoyable monologue qui élimine tour à tour les rivaux.

EXEMPLE II

Combien Platon est maître du concept, le Parménide le montre. L’Un a deux composantes (l’être et le non-être), des phases de composantes (l’Un supérieur à l’être, égal à l’être, inférieur à l’être ; l’Un supérieur au non-être, égal au non-être), des zones d’indiscernabilité (par rapport à soi, par rapport aux autres). C’est un modèle de concept.

Mais l’Un ne précède-t-il pas tout concept ? C’est là que Platon enseigne le contraire de ce qu’il fait : il crée les concepts, mais a besoin de les poser comme représentant l’incréé qui les précède. Il met le temps dans le concept, mais ce temps doit être l’Antérieur. Il construit le concept, mais comme témoignant de la préexistence d’une objectité, sous forme d’une différence de temps capable de mesurer l’éloignement ou la proximité du constructeur éventuel. C’est que, sur le plan platonicien, la vérité se pose comme présupposée, comme déjà là. Telle est l’Idée. Dans le concept platonicien d’Idée, premier prend un sens très précis, très différent de celui qu’il aura chez Descartes : c’est ce qui possède objectivement une qualité pure, ou ce qui n’est pas autre chose que ce qu’il est. Seule la Justice est juste, le Courage est courageux, telles sont les Idées, et il y a Idée de mère s’il y a une mère qui n’est pas autre chose que mère (qui n’aurait pas été fille à son tour), ou poil, qui n’est pas autre chose que poil (pas silicium aussi). Il est entendu que les choses, au contraire, sont toujours autre chose que ce qu’elles sont : au mieux, elles ne possèdent donc qu’en second, elles ne peuvent que prétendre à la qualité, et seulement dans la mesure où elles participent à l’Idée. Alors le concept d’Idée a les composantes suivantes : la qualité possédée ou à posséder ; l’Idée qui possède en premier, comme imparticipable ; ce qui prétend à la qualité, et ne peut la posséder qu’en second, troisième, quatrième... ; l’Idée participée, qui juge des prétentions. On dirait le Père, un père double, la fille et les prétendants. Ce sont les ordonnées intensives de l’Idée : une prétention ne sera fondée que par un voisinage, une plus ou moins grande proximité qu’on « a eu » par rapport à l’Idée, dans le survol d’un temps toujours antérieur, nécessairement antérieur. Le temps sous cette forme d’antériorité appartient au concept, il en est comme la zone. Assurément, ce n’est pas sur ce plan grec, sur ce sol platonicien, que le cogito peut éclore. Tant que subsistera la préexistence de l’Idée (même à la manière chrétienne d’archétypes dans l’entendement de Dieu), le cogito pourra être préparé, mais non pas mené à bout. Pour que Descartes crée ce concept, il faudra que « premier » change singulièrement de sens, prenne un sens subjectif, et que toute différence de temps s’annule entre l’idée et l’âme qui la forme en tant que sujet (d’où l’importance de la remarque de Descartes contre la réminiscence, quand il dit que les idées innées ne sont pas « avant », mais « en même temps » que l’âme). Il faudra atteindre à une instantanéité du concept, et que Dieu crée même les vérités. Il faudra que la prétention change de nature : le prétendant cesse de recevoir la fille des mains d’un père pour ne la devoir qu’à ses propres prouesses chevaleresques..., à sa propre méthode. La question de savoir si Malebranche peut réactiver des composantes platoniciennes sur un plan authentiquement cartésien, et à quel prix, devrait être analysée de ce point de vue. Mais nous voulions seulement montrer qu’un concept a toujours des composantes qui peuvent empêcher l’apparition d’un autre concept, ou au contraire qui ne peuvent elles-mêmes apparaître qu’au prix de l’évanouissement d’autres concepts. Toutefois, jamais un concept ne vaut par ce qu’il empêche : il ne vaut que par sa position incomparable et sa création propre.

Supposons qu’on ajoute une composante à un concept : il est probable qu’il éclatera, ou présentera une mutation complète impliquant peut-être un autre plan, en tout cas d’autres problèmes. C’est le cas du cogito kantien. Sans doute Kant construit-il un plan « transcendantal » qui rend le doute inutile et change encore la nature des présupposés. Mais c’est en vertu de ce plan même qu’il peut déclarer que, si « je pense » est une détermination qui implique à ce titre une existence indéterminée (« je suis »), on ne sait pas pour autant comment cet indéterminé se trouve déterminable, ni dès lors sous quelle forme il apparaît comme déterminé. Kant « critique » donc Descartes d’avoir dit : je suis une substance pensante, puisque rien ne fonde une telle prétention du Je. Kant réclame l’introduction d’une nouvelle composante dans le cogito, celle que Descartes avait repoussée : précisément le temps, car c’est seulement dans le temps que mon existence indéterminée se trouve déterminable. Mais je ne suis déterminé dans le temps que comme moi passif et phénoménal, toujours affectable, modifiable, variable. Voilà que le cogito présente maintenant quatre composantes : je pense, et suis actif à ce titre ; j’ai une existence ; cette existence n’est déterminable que dans le temps comme celle d’un moi passif ; je suis donc déterminé comme un moi passif qui se représente nécessairement sa propre activité pensante comme un Autre qui l’affecte. Ce n’est pas un autre sujet, c’est plutôt le sujet qui devient un autre... Est-ce la voie d’une conversion du moi à autrui ? Une préparation du « Je est un autre » ? C’est une nouvelle syntaxe, avec d’autres ordonnées, d’autres zones d’indiscernabilité assurées par le schème, puis par l’affection de soi par soi, qui rendent inséparables le Je et le Moi.

Que Kant « critique » Descartes signifie seulement qu’il a dressé un plan et construit un problème qui ne peuvent pas être occupés ou effectués par le cogito cartésien. Descartes avait créé le cogito comme concept, mais en expulsant le temps comme forme d’antériorité pour faire de celui-ci un simple mode de succession renvoyant à la création continuée. Kant réintroduit le temps dans le cogito, mais un tout autre temps que celui de l’antériorité platonicienne. Création de concept. Il fait du temps une composante d’un nouveau cogito, mais à condition de fournir à son tour un nouveau concept du temps : le temps devient forme d’intériorité, avec trois composantes, succession, mais aussi simultanéité et permanence. Ce qui implique encore un nouveau concept d’espace, qui ne peut plus être défini par la simple simultanéité, et devient forme d’extériorité. C’est une révolution considérable. Espace, temps, Je pense, trois concepts originaux reliés par des ponts qui sont autant de carrefours. Une rafale de nouveaux concepts. L’histoire de la philosophie n’implique pas seulement qu’on évalue la nouveauté historique des concepts créés par un philosophe, mais la puissance de leur devenir quand ils passent les uns dans les autres.

Partout nous retrouvons le même statut pédagogique du concept : une multiplicité, une surface ou un volume absolus, auto-référents, composés d’un certain nombre de variations intensives inséparables suivant un ordre de voisinage, et parcourus par un point en état de survol. Le concept est le contour, la configuration, la constellation d’un événement à venir. Les concepts en se sens appartiennent de plein droit à la philosophie, parce que c’est elle qui les crée, et ne cesse d’en créer. Le concept est évidemment connaissance, mais connaissance de soi, et ce qu’il connaît, c’est le pur événement, qui ne se confond pas avec l’état des choses dans lequel il s’incarne. Dégager toujours un événement des choses et des êtres, c’est la tâche de la philosophie quand elle crée des concepts, des entités. Dresser le nouvel événement des choses et des êtres, leur donner toujours un nouvel événement : l’espace, le temps, la matière, la pensée, le possible comme événements...

Il est vain de prêter des concepts à la science : même quand elle s’occupe des mêmes « objets », ce n’est pas sous l’aspect du concept, ce n’est pas en créant des concepts. On dira que c’est une question de mots, mais il est rare que les mots n’engagent pas des intentions et des ruses. Ce serait une pure question de mots si l’on décidait de réserver le concept à la science, quitte à trouver un autre mot pour désigner l’affaire de la philosophie. Mais le plus souvent on procède autrement. On commence par attribuer le pouvoir du concept à la science, on définit le concept par les procédés créatifs de la science, on le mesure à la science, puis on se demande s’il ne reste pas une possibilité pour que la philosophie forme à son tour des concepts de seconde zone, qui suppléent à leur propre insuffisance par un vague appel au vécu. Ainsi Gilles-Gaston Granger commence par définir le concept comme une proposition ou une fonction scientifiques, puis concède qu’il peut quand même y avoir des concepts philosophiques qui remplacent la référence à l’objet par le corrélat d’une « totalité du vécu » [4] . Mais en fait, ou bien la philosophie ignore tout du concept, ou bien elle le connaît de plein droit et de première main, au point de ne rien en laisser à la science, qui n’en a d’ailleurs nul besoin et qui ne s’occupe que des états de choses et de leurs conditions. Les propositions ou fonctions suffisent à la science, tandis que la philosophie n’a pas besoin de son côté d’invoquer un vécu qui ne donnerait qu’une vie fantomatique et extrinsèque à des concepts secondaires par eux-mêmes exsangues. Le concept philosophique ne se réfère pas au vécu, par compensation, mais consiste, par sa propre création, à dresser un événement qui survole tout vécu, non moins que tout état de chose. Chaque concept taille l’événement, le retaille à sa façon. La grandeur d’une philosophie s’évalue à la nature des événements auxquels ses concepts nous appellent, ou qu’elle nous rend capables de dégager dans des concepts. Aussi faut-il éprouver dans ses moindres détails le lien unique, exclusif, des concepts avec la philosophie comme discipline créatrice. Le concept appartient à la philosophie et n’appartient qu’à elle.

[ 1 ] Cette histoire, qui ne commence pas avec Leibniz, passe par des épisodes aussi divers que la proposition d’autrui comme thème constant chez Wittgenstein (« il a mal aux dents... »), et la position d’autrui comme théorie du monde possible chez Michel Tournier ( Vendredi ou les limbes du Pacifique , Gallimard).

[ 2 ] Sur le survol, et les surfaces ou volumes absolus comme êtres réels, cf. Raymond Ruyer, Néo-finalisme, P.U.F., ch. IX-XI.

[ 3 ] Leibniz, Système nouveau de la Nature, S 12.

[ 4 ] Gilles-aston Granger, Pour la connaissance philosophique , Ed. Odile Jacob, ch. VI